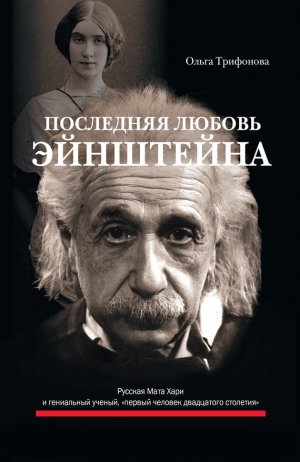

Последняя любовь Эйнштейна Трифонова Ольга

— Спасибо.

— Нет, правда.

— Спасибо, что назвал старухой. А у тебя тоже есть грудки. Как у девушки-подростка.

— Для меня ты никогда не будешь старухой, хотя бы потому, что я не доживу до твоей старости. Никто не умеет так класть голову на грудь. Никто, нигде, никогда…

Потом он курил, она разрешила всего одну.

— Это полная ерунда. Могу выкурить сигарету за три затяжки. Показать?

— Не надо.

— Детям понравился Нью-Йорк, они были ошеломлены?

Речь шла о детях Лизаньки и Руди, которых Майеры отослали в Америку. Они жили с сестрой Руди в провинции, но недавно она с Деткой пригласили их погостить, посмотреть Нью-Йорк.

— Нет, не были. Они живут прошлым, мыслями о доме. Рассказывали о кладе, который зарыли в саду перед отъездом. Клад будет сторожить до их возвращения дядя Отто, ученик и ассистент Руди, я с ним познакомилась в тридцать девятом — такой худой, в очках.

— Отто Дукс.

— Ну да. Он живет вместе с Майерами в их коттедже. Дети сказали: «Он отдал маме свои карточки, и мы питались вместе, а для нас он делал воздушных змеев». Бедненькие, они голодали, питались по карточкам. Но они очень скучают без родителей. Руди и Лизанька тоже скучают без них. Как бы им тоже перебраться сюда?

— Если только в пустыню. Работать в проекте.

— У тебя же спрашивают, кого взять в США. Порекомендуй Руди. Он хороший ученый?

— Еще какой! Подсчитал критическую массу, и главное — принципы управления реакцией: либо графит, либо тяжелая вода… Тебе это неинтересно?

— Да. Не очень. Извини. Давай спать.

И, уже засыпая, пробормотала:

— Так ты порекомендуешь?

Он порекомендовал, и в сорок третьем Лизанька, Руди и Отто вместе с детьми оказались в пустыне. Прямиком — в таинственный город. Даже не повидались.

Ах да! Сон. Иногда Луиза давала ей маленький черный пластмассовый цилиндр и просила оставить его в женском туалете маленького придорожного кафе на тридцать шестой миле Восемьдесят первой дороги. Иногда просила забрать такой же цилиндрик. В кафе всегда было пусто.

Если ехали с Генрихом, она усаживала его у окна и заказывала бараньи ребрышки и три больших шарика ванильного мороженого с шоколадом. Он обожал это мороженое и все же почти всегда вынимал маленький блокнот и принимался писать формулы, иногда поглядывая за окно на большой луг, огороженный жердями, где паслись лошади. Какая-то редкая порода — белые, в темных округлых пятнах. Иногда из-за стойки выходил хозяйский пес Меджик, тоже белый, в темных пятнах бульдог, подходил к Генриху и внимательно на него смотрел. Генрих говорил, что у Меджика детский взгляд. И вот будто бы ради Меджика (маленькое лукавство) и заказывалась баранина, хотя Генрих должен был соблюдать диету. Иногда у него сильно болела печень, она сразу догадывалась, хотя он не жаловался. Просто резче проступали морщины, обвисали щеки, и тогда он сильно походил на Меджика. С таким же детским взглядом.

Вот то место, где он пишет о болезни. Только один раз за все годы.

«Ты спрашиваешь, все ли в порядке. Все в порядке, но я — нет. Лежу с анемией и жду смерти как облегчения. Я жду своего конца как неизбежного естественного явления. Пора покидать сей странный мир. Тебя огорчат эти слова, но для тех из нас, кто верит в науку, линия раздела между прошлым, настоящим и будущим — это только иллюзия, какой бы стойкой она ни была. Однажды мы говорили с тобой о существовании иных миров. Помнишь, я тебе рассказывал, что ввожу в свою теорию новый член. Это космогонический член, и он является (равен) энергии вакуума, потому что пустоты нет. Я это чувствую, и я уверен, что мы встретимся с тобой, ведь все-таки моя теория подтвердилась, а введением космогонического члена я просто расширяю ее. Кстати, когда я почувствую, что конец совсем близок, я уничтожу архив и мои последние изыскания. Человечество без этих теорий будет чувствовать себя лучше».

Дальше он писал о том, что пытался воплотить принцип Маха, и о том, что Эрнст Мах был великим ученым, а она вспомнила, с каким сарказмом произносил это имя лектор в том злосчастном вечернем университете марксизма, куда ее занесло сдуру от чрезмерной жажды деятельности.

Мне тоже пора сжечь его письма, ведь скоро и я покину этот странный мир. Скоро придет Олимпиада и начнет орать, требовать, чтобы ела. Она боится моей смерти, ведь нужно будет искать другую работу, а кто ее возьмет, с ее характером, да и годы уже не те. Кажется, ей уже за семьдесят, кому нужна злая старуха.

Но пока не пришла, можно думать о встрече с Генрихом и Деткой в ином мире. Детка тоже верил во встречу.

Может, там все наоборот, Генрих что-то говорил о том, что прошлое и будущее поменяются местами и тогда она будет женой Генриха, а Детка станет любимым и любящим дружочком. И она встретит папочку и маму и пройдет по зимней заснеженной Троицкой к собору, и прикоснется щекой к теплому песку, усыпанному хвоей, в Пьяном бору, и увидит темные синие дали за Камой, и вместе с Генрихом будет гулять в лугах возле маленького городка Аарау, а потом они поедут в Америку на огромном пароходе, и она снова увидит залитые утренним розовым светом небоскребы Манхэттена, и вечером они пойдут в «Бревурт», где всегда людно и всегда полно знакомых, и она даже разрешит ему пойти в тот ужасный ночной клуб в Гарлеме, куда он так рвался… Ведь он обещал, что они встретятся, пусть даже на изнанке времени и пространства…

Он выполнил обещание.

Иногда он приходил, чтобы повидать ее. В самое неожиданное время, в неожиданном месте.

Один раз это случилось в середине шестидесятых в Карловых Варах. Этих поездок ждали целый год. Сладкая заграничная жизнь.

Получены характеристики из парткома (ее — из домоуправления), пройдены собеседования в райкоме, к которым готовились, как школьники: государственное устройство, имя секретаря ЦК, валовая промышленность, особенности сельского хозяйства, Северо-Атлантический пакт, страны Варшавского договора….

Вся эта чепуха забывалась, и каждый год приходилось учить снова.

Но тупая зубрежка искупалась вот чем.

Сначала вагон СВ на Киевском вокзале. Надраенные латунные поручни, вежливые проводники, белоснежное белье и какой-то особый вкус еды в вагоне-ресторане. По рюмке душистого коньяка за обедом, а за окном просторы заброшенной родины.

Из-за окна всегда случался маленький скандал перед отправлением. Детка очень любил глядеть в окно и требовал чистоты стекла. Для этого в проводах обязательно участвовали домработницы: сначала Маша, потом Олимпиада.

Пока располагались в купе, домработница специальной щеткой на палке мыла окно снаружи. Это почему-то очень не нравилось проводникам. Они воспринимали процедуру как личную обиду. Отказывались дать воду, громко протестовали. Но Деткин внушительный вид и ее: «Дорогуша, мой муж художник, он нуждается во впечатлениях», а также, как щетка на длинной ручке и ведерко, специально припасенный конверт оказывал нужное впечатление, и проводники, угрюмо ворча, успокаивались и допускали домыть окно.

По мере продвижения на Запад видимость ухудшалась, и уже сам проводник на остановке в каком-нибудь Хмельницком или Нежине не чурался шваброй освежить стекло.

Селились обычно в «Бристоле», и она по утрам, спускаясь по Садовой к источнику, любовалась чудными домами и цветущим боярышником. Все это хоть немного напоминало Кингстон.

Но в тот год не повезло. Путевки были только на ноябрь, и они, чтобы не терять, может, единственную в году возможность побывать заграницей и попить из целебных источников, согласились.

В Москве стояла удивительно теплая ясная осень, а в Карловых Варах термометр у входа в гостиницу показывал пять градусов, и небо сочилось вялым дождем.

Через два дня дождь превратился в снег, тающий на лету. Деревья в горах стояли белыми, над рекой поднимался пар. В комнатах, где принимали процедуры, было промозгло, и Детка захандрил. Перестал ходить на прогулки, даже к источнику, в чудодейственную силу которого верил крепко. Она приносила целебную воду в специальном поильничке с изогнутым носиком и синим классическим мейсеновским рисунком.

Целыми днями Детка валялся в постели, сладко почитывая «Обломова» или рисуя свои таинственные диаграммы или космогонии, как он их называл. Эта причуда возникла еще в Америке, после знакомства с «братьями». Детка был уверен, что все, что происходит на земле во все века, зависит от расположения звезд и, значит, можно рассчитать будущее. Каким-то образом в этих расчетах участвовала египетская пирамида. Генрих относился к этим теориям с любопытством, и когда Детка примирился с присутствием Генриха в ее жизни и мог видеть Генриха без ненависти, они часами говорили о звездах, о Ньютоне, о божественном Промысле. Но это все же бывало редко, потому что ненависть возвращалась.

Компания в санатории подобралась неинтересная: мрачноватый писатель с женой, шастающей по лавкам в поисках фарфоровых банок для круп, и другой писатель, тоже с женой (без жен не пускали), и эта вторая, наоборот, лазила по горам в поисках утраченной молодости и красоты. Писатели демонстративно не общались. Остальная публика была и вовсе не подходящей: партийные бонзы из провинции и военные в больших чинах.

Даже бровастый министр обороны приехал поправить здоровье, и она наблюдала, как он в окружении каких-то замшелых теток стоял, отставив ногу, поодаль от источника, неподвижно, как памятник, пока адъютант бегал вверх-вниз, вверх-вниз по ступеням к источнику и подносил всем по очереди воду.

Разве Генрих с его оглушительной славой допустил бы подобное? Ведь это он сказал однажды: «Привилегии, основанные на положении в обществе или на богатстве, кажутся мне несправедливыми и пагубными, как и любой культ личности». Он просто испытывал муки, если кто-то пытался обслужить его. Только не она! С ней все было по-другому: он прикидывался беспомощным ребенком, но она пресекала и лишь иногда…. Совсем изредка… Теперь жаль — надо было чаще… Нет, неправда, не только она, еще Эстер, но там, скорее, была игра для других, Эстер брала на себя неприятные вещи, чтобы он оставался всегда и во всем добрым рассеянным гением Да, Генрих! Его явление…

Она нашла для себя вечернее развлечение. В роскошной большой зале бывшего дворца и нынешнего военного санатория проходил конкурс певцов имени Дворжака. Участники были так юны, так старательно голосили, и девочек было так жалко в их открытых вечерних платьях! Зал не отапливался, жюри и немногочисленные слушатели сидели в громоздких драповых пальто.

Что-то из «Русалки» Дворжака, что-то из Беллини или Доницетти, что-то из Пуччини. Даже в ученическом исполнении эта музыка была прекрасна.

За окном смеркалось, зажглись окна маленьких отелей на другом берегу реки, падал уже большой снег.

Зрители подбадривающими хлопками проводили не всегда попадавшего точно в нужную ноту худенького юношу из Польши, и на сцену на негнущихся ногах вышло жалчайшее существо.

Бледное личико в каких-то вмятинах, большой лоб в испарине страха и сшитое тетушкой из Пльзеня платье из жесткого синтетического гипюра цвета переваренной свеклы.

Девица долго сосредоточенно смотрела в пол, томя аккомпаниаторшу. Глядеть на нее было тревожно и мучительно: казалось — она не знала, как начать.

А за окном медленно и торжественно падал снег.

«Ах, как мне смешно глядеть на себя!»

Глубокое звучное сопрано. Бледно-нездоровое личико преобразилось. Она уже казалась почти миловидной.

- Маргарита, это ли ты?

- Отвечай! Отвечай! Отвечай!

Что она могла ответить? Что ей совсем не смешно глядеть на себя? Что она уже давно не та Гретхен, да и не была той, которую он любил. Нет, была! Он все знал! Обо всем догадывался и все равно любил.

В черной незамерзающей воде быстрой реки Теплы вращались, подчиняясь завихрениям течения, нарядные утки. Громкими криками они выражали свое возмущение таким обильным и таким неожиданным снегопадом.

Снег ложился на лаковые листья рододендронов и таял. В свете ярких фонарей, освещающих набережную, казалось, что река, как станок, прядет эти белые нити в узелках, но когда она свернула на Садовую, порыв ветра перемешал нити, и теперь чудилось, что раскачиваются огромные абажуры молочного стекла.

Впереди свечение сгущалось и двигалось к ней. Час был совсем не поздний, но улица пуста — ни одного прохожего.

Сгущение света медленно приближалось, и когда оно подплыло к ней, в центре его она увидела Генриха.

Он был в белой тенниске и белых полотняных брюках, закатанных по колено. Так обычно он отправлялся в плавание на шлюпке.

Проплывая мимо в светящейся капсуле, он помахал ей пальцами правой руки — тем смешным детским движением, которое всегда умиляло ее, и, обернувшись, долго смотрел на нее, пока свечение медленно не угасло и не слилось с белым хаосом.

В вестибюле гостиницы отдыхающие из Башкирии играли в карты.

— В молодости она была ничего и годилась.

— Годилась, годилась, ходи…

Услышала, когда шла к лифту. Говорили по-башкирски, но она вдруг вспомнила язык, который окружал ее в детстве, и поняла сказанное в спину.

— Когда умер тот, что лихо играл на балалайке? — спросил Детка, как только она вошла в номер.

— Ты о ком, Дуся?

— О муже твоей нью-йоркской подружки, похожей на итальянку.

Детка сидел, удобно устроившись на подушках, на коленях карта звездного неба и таблицы.

Когда же умер Виталенька?

Луиза позвонила и спокойным твердым и низким голосом сказала, что Виталенька умер вчера, а похороны в четверг. Автобусы поедут от морга. Дала адрес — где-то на Хорошевке. Было понятно, что ей предстоит сделать еще много звонков, поэтому подробности и расспросы лучше отложить до поминок. Поминки решили устроить на даче старого товарища, это как раз по тому шоссе, на котором кладбище. Как доехать, объяснят на кладбище или у морга.

— Кто объяснит?

Подойдут и расскажут, — было ответом.

Как в былые времена в Нью-Йорке.

Конечно, пришлось брать дядю Вову на целый день — сумма немалая и в общем-то непозволительная при нынешних ее материальных возможностях, но с Луизой связывало так много! Да и Виталенька был человеком незаурядным, и кто знает, какую роль сыграл он в их с Деткой судьбе.

В сорок восьмом он сам ушел из органов в знак протеста против увольнения Луизы. А Луиза была изгнана из-за пятого пункта. Они там просто с ума посходили, наверное, ведь Луиза служила не только верой и правдой (скорее, неправдой, мороча наивным американцам головы), но и отважно, умно — артистично служила. Дела Виталеньки были покрыты мраком, но можно было догадаться, что и он был не последним человеком в той обширной колонии агентов при Амторге, посольстве, консульстве, что привольно чувствовали себя на просторах Америки, пока не сбежал этот идиот в Канаде и не унес с собой шифры. Вот кого она придушила бы собственными руками. Это он поломал жизнь им с Генрихом, да и Детке… Нет, Роднусе уже давно нечего было делать в Америке. Заказов не было, критика забыла о нем. Одни Братья Рассела крутились рядом. А здесь он расцвел, ордена садились в Кремле на ладони, как когда-то ручные белки в Центральном парке.

А Генрих… Как-то Луиза сказала, вернее, не сказала — дала понять, как только она одна умела, — паузой, длинным взглядом искоса, какими-то словенками, присказками — в общем, обиняками, что затея с бегством Генриха вместе с возлюбленной была совершенно идиотской и ненужной. Многие были против, то есть они с Виталенькой определенно. Значит, дело было в чем-то другом, не только в предательстве шифровальщика. Предательство просто ускорило процесс, а их отъезд был решен не ими.

Морг находился на задворках большой больницы на Хорошевке. Ехать нужно было через всю территорию, но именно против этого возражала охрана у ворот.

По жестам дяди Вовы она поняла, что он просит обратить внимание на почтенный возраст пассажирки, на ее вес и отечные ноги — результат нулевой.

Дядя Вова возник давно, году в пятидесятом. Был таксистом, в такси и познакомились. Возил их исправно сначала на такси, а потом, когда ушел из такси, на «Волге», которую и порекомендовал купить с какой-то премии.

— Все равно деньги растренькаете. Вы в одних ресторанах проели две машины, это как пить дать.

Детка любил дядю Вову, прощал грубости, которые тот иногда бормотал себе под нос, впрочем, довольно внятно. На дядю Вову время от времени «находило», и тогда на ее просьбу повозить по комиссионкам он мог пробормотать: «Как ты мне остобенела». Она жаловалась Детке, грозилась дядю Вову уволить, но Детка смеялся: «Остобенела, значит?»

Один раз, глянув на нее расфуфыренную, дядя Вова сказал: «Хороши, очень хороши… Ну прямо Крупская».

Много чего забавного делал и говорил дядя Вова, но не было лучше товарища в поездках на Смоленщину, в Прибалтику или в Пушкинские горы, куда они с Деткой ездили каждый год.

Именно там в Пушгорах он торжественно за ужином произнес «неизвестное стихотворение Пушкина»

- Подите прочь! Еще не ночь!

- Горит здесь свет, и койки нет…

И так далее. И это была не дикость невежды, а искреннее желание поделиться знанием. Кто-то в гараже, узнав, что он собирается на родину Пушкина, всерьез прочел ему «из потаенного».

Наконец, дядя Вова сдался и вынул из своего знаменитого темно-вишневого портмоне — подарка Детки — трешку, и они, проехав между корпусами, оказались у одноэтажного грязно-желтого здания.

Поразило сразу, что — никаких черных «Волг», никаких громоздких официальных венков.

Под мокрым снегом стояла кучка немолодых, плохо одетых людей. Была то ли поздняя осень, то ли ранняя весна, снежинки ложились на лицо тяжело и сползали, щекоча.

Луизу узнала не сразу, давно не виделись, и та тоже располнела. Узнала по когда-то элегантной американской шубе из щипаного бобра.

Таких шуб было считано, они купили в канадском магазине с большой скидкой по случаю открытия. Ей, как секретарю Комитета, пришло приглашение, она позвала Луизу, там и купили. На скидку Луизе канадцы не были готовы, но, посовещавшись, уступили как представительнице страны-союзника. Ее шуба сохраняла (как ей казалось) вид лет двадцать, но однажды Дуся спросил: «Что за зверь эта твоя шуба?»

— Щипаный бобер, — гордо ответила она, не ожидая подвоха.

— Очень щипаный, — сказал Детка. — Все. Пора ей на покой.

Луиза свою вовремя на покой не отправила, и некогда драгоценный шоколадный мех стал отливать какой-то странной желтизной. На спине желтизна имела очертание округлого пятна, «вроде задницы обезьяны», подумалось неуместное.

И еще подумалось: «Да что же это за страна такая, где люди, рисковавшие жизнью по приказу родины, заканчивают жизнь нищими стариками?!»

Даже дядя Вова время от времени справлял себе новую бекешу, хотя страну не любил сильно, и, выпив, приговаривал: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь и убирайтесь!»

В морге она старалась не смотреть на изжелта-бледное лицо Виталеньки с синей лентой на лбу. Она хотела помнить его таким, каким знала, — скуластым, загорелым, с внимательно-насмешливым взглядом за стеклами сильных очков. Взгляд у Виталеньки был не сказать чтобы приятный — в нем читалось: говори, говори, мы-то знаем, кто ты есть на самом деле.

И действительно, видно, Виталеньку сильно изменила смерть, потому что Луиза, ахнув, громко сказала: «Это не он!» Возникло замешательство, кто-то обнял Луизу за плечи, наклонился, что-то шепча.

— А я вам говорю — это не он! Они ошиблись.

Потом кто-то объяснил, что покойный подвергся вскрытию, в том числе черепа, отчего он сильно уменьшился в размерах.

Но это потом, на даче, а там, в морге, говорили дежурные слова, и все напоминало игру «да и нет не говорите, черное с белым не берите», так что человек посторонний и не понял бы, кого хоронят и чем занимался покойник.

Только один черноволосый, с фигурой подростка, его помнила по Нью-Йорку, — вице-консул, должность скромная, но, хотя держался незаметно, в тени, было понятно, что персона значительная. Так вот только один он назвал Виталеньку выдающимся профессионалом, человеком бесстрашным не только при выполнении заданий родины, но и дома проявлявшим честь и достоинство, что было большой редкостью.

Слабое движение произошло в гнусном полутемном зале при этих словах. Наверное, щуплый имел в виду добровольную отставку Виталеньки.

Потом долго ехали по кольцевой до Киевского шоссе, потом через пустынное пространство, пока не оказались на таком же голом пустыре, но с могилами. Глина пудовыми комьями прилипала к ногам, рядом рычал маленький экскаватор, роя впрок могилы.

Но здесь их поджидал автобус со шторами на окнах, из него вышли чисто одетые, гладкие солдаты с автоматами и маленький военный оркестр.

Музыка играла душераздирающе, она чувствовала, как спазм сжимает горло — «Больше никаких похорон», автоматная очередь ударила в уши, закашлялась от синего едкого дыма, не думала, что от стрельбы столько вони и гари.

Вот и все.

Дядя Вова сказал: «Мне объяснили. На Калужку, а там на знак. Сказали, что вдова просила быть».

Отступать некуда. Все стали разворачиваться, а дядя Вова почему-то двинул вперед. На вопрос ответил, что незачем возвращаться на Окружную, он знает хитрый выезд прямо на Калужку.

Был настроен таинственно, похмыкивал многозначительно, покрякивал, давал понять, что желает прокомментировать похороны. Но ей не хотелось никаких разговоров, она вспоминала, что, когда в сорок третьем великий режиссер приехал морочить головы американским евреям, сопровождал его по стране Виталенька. Режиссер очень смешно рассказывал о поездке.

Было лето, они сидели на заднем дворике под венецианским окном кабинета Генриха на втором этаже. Прикормленные Генрихом белки носились вверх и вниз по стволу клена и цокали. Мадо лепила бюст режиссера, они с Эстер накрывали чай, кто-то был еще… Еще был Бобби, они потом сфотографировались все вместе. Мадо не хотела, стеснялась слишком открытого топа, да, это был Бобби, он приехал из пустыни, потому что у него уже были неприятности с контрразведкой, Луиза просила уточнить, по возможности, какие.

Соседка принесла пирог с малиной, с ней пришла ее восьмилетняя дочка. Девочка приходила каждый день, — Генрих помогал ей по арифметике, за это получал ириску. Почему-то решать задачку вызвался Бобби. Наклонившись к девочке и поднеся сложенные лодочкой ладони ко рту (привычка или деликатность туберкулезника?), очень весело объяснил ход решения, получил ириску… Пирог был очень вкусный… Генрих спросил: «Он слоеный?» Почему-то переглянулись с Бобби и засмеялись… Перекатывая ириску во рту, Бобби сказал: «Я думал, моей слойке понадобится семьдесят слоев, а он заработал на пятьдесят седьмом слое»…

Дядя Вова, не дождавшись вопроса, вдруг стал вспоминать, как в тридцать шестом ездил помогать матери вот сюда, где поворот на «Коммунарку», здесь было подсобное хозяйство НКВД, и мать работала в теплице, огурцы там даже зимой росли, а вот этот поворот направо жуткий, там была дача Ежова и маленькая следственная тюрьма, но расстреливать привозили из Москвы, в основном военных, а в тюрьме нарком допрашивал — вроде развлечения на отдыхе.

Увлекшись рассказом, дядя Вова, видимо, потерял какой-то ориентир, поехал медленней, вглядываясь в знаки. Беспокоило его и поведение машины, он все поглядывал на приборный щиток, где горел красный сигнал.

— Вроде сюда. Ну вот и хорошо, а то генератор барахлит.

Свернули на лесную, но хорошо расчищенную дорогу. Никаких признаков близкого жилья, она указала на эту странность, но дядя Вова сказал загадочное:

— Им признаков и не нужно. Зачем им признаки.

Но вдруг впереди возникла широкая пустая площадка, за ней, припорошенная снегом, огромная гора мусора.

— Ексель-моксель, не туда приехали! Надо возвращаться на шоссе.

Дядя Вова стал разворачивать машину, но она дернулась и заглохла.

— О, е!

Дядя Вова копался в моторе, она начала замерзать, а день истаивал. Деревья там, за свалкой, казались уже черными, влажный крупный снег перешел в мелкую колючую крупу. Химическим цветом малинового киселя отливало на закате небо.

Она ходила вокруг машины, постукивая друг о друга подошвами сапог. Ситуация поганая, придется бросать здесь машину и идти к шоссе. Там дядя Вова найдет, кто отбуксирует (опять траты и, наверное, немалые), а она будет добираться до Москвы. Какие уж там поминки!

Слабый шорох. Что-то мелькнуло на гребне свалки, еще шорох — большой тощий пес пробежал совсем близко и сел на дороге, отрезая отступление.

Она вгляделась: собак было много, и они окружили их. Дикая стая.

«Смешно: избежав электрического стула, быть загрызенной собаками на подмосковной свалке».

Круг очень медленно, но сужался. Было понятно, что кричать, отпугивать бессмысленно. Когда дядя Вова бросил какой-то железный предмет, псы, сидевшие на дороге, даже не шелохнулись.

Они забрались в машину, чтоб обсудить ситуацию.

— Пробиться, конечно, можно, — неуверенно сказал дядя Вова, — я возьму железяку, прут какой-нибудь, их здесь полно, дам вам и пробьемся.

Он открыл дверь и тотчас захлопнул.

— О, е! Да они уже здесь!

Она посмотрела в окно: с ее стороны сидели трое. Сидели напряженно, вытянувшись вперед, как перед броском.

«А почему как — именно перед броском».

Решили подождать минут пятнадцать, вдруг случится чудо и кто-нибудь приедет, а потом «пробиваться к своим». У дяди Вовы под ногами всегда была монтировка.

Она плохо представляла себе, как это у них получится «пробиться к своим», но дядя Вова сказал, что, прикрывая ее, будет отбиваться от нападающих.

— А как можно прикрыть с четырех сторон?

Вопрос остался без ответа. И все же она почему-то верила, что они спасутся, и только жалела, что и у нее нет железяки.

— Я выскочу первым и успею ухватить для вас, я присмотрел, — успокоил дядя Вова.

И когда он сказал: «Пора, скоро стемнеет», послышался звук мотора и минуты через три (она отметила по часам на щитке) показался военный студебеккер с брезентовым верхом. Такие машины она от Комитета закупала для России в сорок четвертом и сорок пятом в Детройте.

Дальним светом грузовик осветил их машину и свалку. Из кабины выскочил военный и выстрелил в воздух.

Потом, пока солдаты сгружали и бросали на свалку какую-то дрынду, она сидела в теплой кабине грузовика, а офицер с дядей Вовой склонились под капотом.

На даче никто, кроме Луизы, не заметил их опоздания.

— Что-то случилось? — спросила Луиза в прихожей.

— Потом расскажу.

— Твой шофер пусть погреется на кухне. Выпьет чаю. Там распоряжается хозяйка.

Хозяйка была остроносой, с седеньким пучочком и впалым ртом. Но улыбка хорошая и с дядей Вовой обошлась уважительно.

Проводила в туалет. Старый бревенчатый дом из вечной лиственницы. На стене плакатик с просьбой бросать бумагу в ведро. Ведро рядом, полное обрывков туалетной бумаги, но странно — просьба продублирована на английском и французском. Не тупой перевод, а хороший слог, разговорный.

Прошла через анфиладу комнат с добротной старой, но разномастной мебелью. Длинный стол и в углу — маленький. За длинным столом шумно, Луиза раскраснелась то ли от выпитого, то ли от пребывания там, на поле, на свежем воздухе.

За маленьким столом разговаривали негромко и замолкали, когда за большим возникала пауза.

Еще один знакомец — долговязый со странными белесыми, какими-то акульими глазами. Эти глаза хорошо помнит по Нью-Йорку, он работал в Амторге, посещал Русский дом и, кажется, приятельствовал с князем Кугушевым.

Поймала на себе взгляд того, с мальчишеской фигурой, и вспомнила его фамилию — Языков, конечно, не настоящая фамилия, а глаза у него хорошие, печальные глаза. Может, потом будет случай спросить у него, как Петр Павлович и тот армянин, который был ее первым куратором, да и, конечно, как Бурнаков и жив ли он.

Странно, что Петра Павловича нет, но ведь он ездит в черной «Волге» с шофером, весь в золотом шитье. Ему эта компания, наверное, уже не подходит. По сравнению с Виталенькой он был жидковат, а вот выбился в первачи. Виталеньку погубила любовь, Генриха тоже, и Виталенька понимал это, поэтому уже в Москве, когда встречались на днях рождения Луизы, говорил о Генрихе с теплотой, вроде бы неуместной для человека постороннего.

Ей очень хотелось поговорить с Луизой, но ее соседка, когда-то красивая женщина, теперь измученная недугом и одетая странно — в нелепые старые клетчатые брюки, купленные давно где-нибудь в Швеции или Норвегии, эта соседка вдруг пристала с рассказом о каком-то художнике, живущем в ее доме на Фрунзенской, под крышей на чердаке.

Сначала она решила прекратить это насилие, она умела это делать здорово — ставить на место навязчивого собеседника, но, увидев, как невозмутимо Луиза выслушивает мыканье соседа, пытающегося нарисовать непослушной после инсульта рукой какой-то план, решила быть кроткой со своей мучительницей. Здесь жалели сумасшедших и были терпеливы с ними.

Голубые глаза бывшей красавицы блестели нехорошим блеском, окурки она уже гасила в тарелке и говорила, говорила, не останавливаясь, как радио.

Художник голодал, один воспитывал дочь-подростка, готовил на электрической плитке, не мог оплатить аренду, очень талантливый, замечательно оформляет книги, но его все эксплуатируют, воруют идеи, неделю назад приходите Детгиз…

Наконец дошло, какая же она стала тупая, ведь безумная, безумная, а расчет на связи Детки.

— Но чем я могу помочь? Мой муж умер.

— Но у вас остались знакомства, возможности… Можно купить картину, можно просто помочь деньгами, эти бездари в академии сами процветают…

Это уже было слишком, высохшая безумица ведь знает, что Детка был академиком с дореволюционным стажем. Нет, она не Генрих, который откликался на любую просьбу о помощи, если просите, зачем же кусаться?

— А почему я должна помогать?

Бледнолицая опешила.

— Как почему?

— Ну так. Объясните мне, почему я, старая одинокая женщина, должна помогать еще совсем не старому мужчине? Не получается с живописью — рисуй афиши, иди в почтальоны…

Надоела! Мешала подойти к Луизе за тот маленький стол, где вспоминали жизнь в Нью-Йорке, приезд Уманского, потом Литвинова…

Она обидела соседку и за это возненавидела ее и себя, ведь сумела же Луиза деликатно освободиться от мыкающего соседа, теперь он рисует дрожащие каракули — план проезда на дачу — кому-то другому.

Ей так хотелось послушать о жизни Виталеньки, о том, как его отец — кондуктор товарняка и мать — поломойка вырастили двенадцать детей и всех вывели в люди, посидеть рядом с Луизой, вспомнить былую жизнь и как они встретились в ТОТ день.

ТОТ день помнится очень хорошо. Детка уехал в академию на траурный митинг. По радио звучала душераздирающая музыка. «Грезы» Шумана исполнили уже, наверное, раз десять. На кухне подвывала новая домработница. Все это порядком надоело: и музыка, и стенания, и вообще — думает ли она отправляться за продуктами или будет вот так выть весь день?

Отворила полуприкрытую дверь, тетка сидела за столом, подперев голову рукой, скулила и прихлебывала чай из банки.

Эту банку она отметила сразу еще несколько дней назад и сказала, что вообще-то полагается пить из чашки, пусть выберет себе и пьет на здоровье. И вот опять банка. Что за гадость.

— Почему вы все-таки продолжаете пользоваться банкой?

— А что, нельзя?

— Наверное, можно. В лагерях и тюрьмах и из консервных пьют.

— А откуда вы знаете, из чего там пьют?

Вот тогда и надо было ее выгнать, сразу, не раздумывая, но они с Деткой собирались в Крым — не до поисков работницы, да и вообще в тот день голова была занята совсем другим.

Нет, это Олимпиада пила из банки и спросила «Откуда вы знаете?» и потом, когда Детки не стало, она, ставя горчичники, погладила ее по ягодицам и назвала Лялькой, потом, потом… в ней появилось что-то разнузданное… Наверное, Нинка была права, когда предположила, что Олимпиада была надзирательницей. Она и есть надзирательница, а та — просто дура и причитала «Как же мы будем жить без него!»

А она как раз снова собиралась жить. Всем нутром, всем предчувствием понимала, что страшному пришел конец и конец ее тайной мучительной зависимости от чего-то неведомого, неощутимого, что невозможно осознать, а можно только почувствовать как удушье и испарину перед грозой.

И где-то на краю сознания, почти неразличимо — как вена на виске — пульсировала надежда: она сможет увидеть Генриха.

Хотелось выйти из дома, но, взглянув на себя в зеркало, поняла, что прежде что-то надо сделать с лицом. С таким лицом в этот день на улицу выходить нельзя. Убьют.

Утром слышала, как Детка разговаривал с Мишей, и из разговора поняла, что Миша на траурный митинг не пойдет, болен.

Ну как же, «болен» — отговорка, хитрость, нежелание. Вот и есть с кем разделить. Больных полагается навещать.

В «Армении» купила бутылку дорогого коньяка, несколько лимонов и двинулась вниз по бульвару к Никитским.

Бульвар был пустынен, и она почему-то чувствовала себя неловко в роскошной шубе из норвежских лис. Какой-то вызов был в неторопливой прогулке нарядной дамы. Она подняла воротник — так приличнее: зябнет, как все, да и лица не видно.

Ледяной ветер взметал сухую пепельную зимнюю пыль; из репродуктора на столбе снова звучали «Грезы». Неожиданно быстро стало темнеть. Часы у метро «Дворец Советов» показывали четыре, а огромный серый дом за рекой лишь угадывался по угловатым очертаниям. И еще одна странность: были освещены всего лишь несколько окон.

И другая странность: колеблющийся неверный свет мерцал за огромными окнами Мишиной мастерской.

Он обрадовался ее приходу.

— Без звонка, потому что не хотела вынуждать снова врать, — сказала, входя в мастерскую.

Горели свечи. Повсюду: на подоконниках, на шкафах, на табуретках… И еще он вытащил и расставил везде, даже на полу, старые работы, своих тайных детей — лики святых, иноков, подвижников. Это были эскизы к огромному полотну, задуманному им давно, но так и не воплощенному.

Конечно, она знала, что Миша начинал иконописцем, что семейное это ремесло тлело у него в крови, но что достиг такой мощи, такого совершенства… Казалось, лица парили в сухом нагретом струящемся воздухе, и было несвободно под их строгими взглядами. И вот все это десятилетиями хранилось в огромных черных шкафах, стоящих вдоль стен! Загубленная жизнь.

Они молча потягивали коньяк и время от времени Миша поглядывал на свои творения тем пристальным, как бы контрольным взглядом, что был хорошо ей знаком. Так же и Детка в разгар беседы или застолья вдруг оборачивался и бросал взгляд на незаконченную работу.

— Ася в музее?

— Нет. Пошла к сестре. У той сердечный приступ. Она какой-то там секретарь райкома.

— Один из зарубежных даже умер, слышала утром по радио.

— Это как при похоронах основателя Китая императора Цинь: многие придворные добивались чести быть похороненными вместе с ним. — Легонько дотронулся своей рюмкой до ее, стоявшей на столе. — Давай за то, что вселенскому аталопу, кажется, пришел конец.

Словечко, понятное только в их компании.

Летом Миша с Деткой ходили купаться на Москву-реку в Нескучный сад. Там было одно укромное место под крутым спуском напротив старой ротонды. Глубокий бочажок, всегда прохладный то ли от ключей, то ли от нависших над ним ветвей ивы. Гонялись друг за другом крестьянскими саженками, фыркали, ныряли, зажав нос, кто дольше, и выскакивали с выпученными глазами. Смешно было на них глядеть, особенно на Детку с его почтенными сединами.

Потом шли обедать в «Поплавок», потом гуляли по Парку Горького с остановками у «выдающихся» фигур скульптора Коровникова — «Пионер с луком» и «Пионер с ружьем»…

— Тебе так не сработать, — иронизировал Миша.

— Да ни в жисть, — отвечал Детка. А потом серьезно: — Шутка шуткой, а такое тоже требует особого умения. Вот дали бы мне заказ на пионера, я бы растерялся. Или тебе портрет по клеткам писать, ты бы не справился.

И однажды были наказаны за злоязычие.