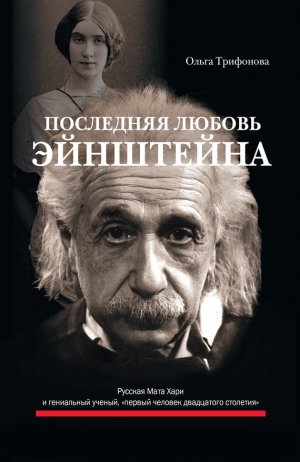

Последняя любовь Эйнштейна Трифонова Ольга

Ведь теперь он был на «своей территории».

Тут вспоминалась история с Нинкиным псом и ветеринаром.

У Нинки на даче жил огромный меделянский кобель. Очень свирепый с виду, но на деле добродушный, хотя иногда на него «находило». Пес заболел, понадобилась пустяковая операция, но ветеринар ни за что не соглашался делать ее в домашних условиях, хотя Нинка обещала хорошо заплатить за услугу.

— Уверена, что в вашей сельской амбулатории гораздо грязнее и заразнее, — рассердилась Нинка.

— Да дело не в этом, а в том, что здесь, на своей территории, он чувствует себя хозяином и будет бузить. А там, увидите, каким кротким станет.

И действительно, потом Нинка рассказала, что, только ступив за порог больнички, Волчок стушевался и безропотно позволил провести над собой довольно болезненную процедуру.

Так и Детка. Конечно, в Америке он стушевался, но каков окажется здесь, предугадать было трудно.

У них с Генрихом был уговор: если ей на старой родине не глянется, она в письме, среди прочего, напишет, что начала седеть и теперь подкрашивает волосы перекисью водорода.

По правде говоря, она еще в Америке уже прибегала к этому способу, потому что золотая пышная грива стала тускнеть. Генрих, конечно, не догадывался и по-прежнему всегда просил распустить пучок и погружал лицо в мерцающий волнистый водопад.

На родине «не глянулось» сразу. Все было ужасно: грязь на улицах, хамство обслуги, а главное — невозможно было привыкнуть к лицам людей. Первое время ей казалось, что вокруг сумасшедшие с застывшими гримасами душевной боли, потом — что у всех случилось какое-то горе. По сути, последнее и было правдой.

Потом привыкла, научилась не замечать. Но привыкнуть к изоляции было трудней. Художники объявили что-то вроде бойкота. Особенно коллег разъярила мастерская, замечательная мастерская, которую «эти эмигранты получили непозволительно быстро». Некоторые даже не скрывали негодования. Ей достаточно было сказать, по чьему распоряжению выделена мастерская, но тогда вставал вопрос: почему именно Берия так озаботился обустройством по сути невозвращенцев. Не могла же она объяснять всем, что НАПИСАЛА письмо Берии, потому что тогда возникал новый, совсем уж неприятный вопрос.

Потом, когда пошли премии, ордена, вся эта сволочь будто очнулась. Стали наперебой приглашать в гости, на дачи, на вернисажи. Детка первым из художников получил звание Героя, или, как тогда говорили, «гертруду».

Она тогда спросила:

— Ты счастлив?

— Я был счастлив, когда ел на табурете в Кисловском и на Пресне, когда ты приходила ко мне. Когда Сибор играл вечерами Паганини и Баха….

Но он лукавил. Все это ему нравилось, недаром собирал все публикации и складывал в отдельную папочку.

Журналисты не вылезали из мастерской, а еще с большим энтузиазмом принялись расписывать талант и народность именитого скульптора после того, как она ввела американский обычай при прощании ловко вручать конверт с деньгами.

Ах, все это ерунда! Глупые старые обиды.

В конце концов в чем-то они были правы. Нелегко пришлось оставшимся здесь. Пережить все эти ужасы — коллективизацию, индустриализацию, войну…

Нового приезде Генриха… Она дала знать, написала эту женскую чушь. Кстати, Генриху нравилась женская чушь. Она его умиляла. С интересом рассматривал какой-нибудь ремешок, застежку на туфлях. Нюхал флаконы и просил показать, как она умеет красить губы вслепую, не глядя в зеркало.

Иногда она ощущала такую тоску по нему, что мычала от боли. Она помнила его смех, его крепкое, ладно сбитое смуглое тело, его запах — чуть кисловатый, детский.

Он действительно был ее ребенком, ее гениальным, но кротким и послушным сыном.

С Деткой — совсем другое. Те шесть лет, что выдерживал, уклоняясь от брака, в мастерской на Пресне, примирили с ролью как бы дочери. Это потом, в Америке, он растерялся и растерял свою безграничную власть над ней. Но осталось то, чему он учил ее ночами, а иногда и средь бела дня, бросив неожиданно работу и перепачкав ее гипсом или глиной.

А вот нарывает одна заноза. Незадолго до смерти написал воспоминания и там… да, там написал, что не возвращался в Советский Союз потому, что «люди из ближайшего окружения оттягивали отъезд». А кто был ближе, чем она? До сих пор не понимает, зачем он ЭТО написал. Он предал ее, единственный раз в жизни. И ведь не было никакой нужды, Сталин уже помер. Зачем же было писать: «Дорогой ценой я заплатил за свое несерьезное отношение к своевременному возвращению на родину».

И что имелось в виду? Какая цена? Ее отношения с Генрихом или… другая? А может, и он заплатил какую-то свою цену? Детка только с виду казался оригиналом не от мира сего, на самом деле он был хитрым потаенным смоленским мужиком. Крепким орешком был.

К пятьдесят пятому стало ясно, что прежний ужас не вернется. Очкастого расстреляли, Лысый казался добродушным и недалеким, а, главное, ходили слухи, что на предстоящем съезде партии будет рассказана вся правда о злодеяниях Сталина.

Начали приглашать в посольства. Конечно, самым первым и самым безопасным по возможным последствиям было китайское.

Пошли пешком, как любил Детка, по бульварам на Пречистенку, то бишь Кропоткинскую, в Кропоткинский же переулок, в бывший особняк Дерожинской.

По дороге вспоминали, как в шестнадцатом Детка привел ее, двадцатилетнюю провинциалочку, в тот особняк на званый ужин.

Но не в ужине было дело, а в компании и картинах тогда малоизвестного художника, их хозяйка привезла из Петрограда. Сам художник был в действующей армии, где-то на румынском фронте.

Детка приобрел что-то невнятное, но очень красивое, кажется, называлось «Идея космоса». Наверное, та картина и послужила первым толчком к будущим работам Детки, тоже посвященным космосу.

Он любил ту картину, взял с собой в Америку, но не потому, что Филонов стал известен, а из-за созвучия своим собственным мистическим настроениям.

Картина висела наверху то ли на застекленной террасе, то ли в спальне, и Детка не убирал ее до последнего дня, а те, кто собирал и паковал, забыли о ней. Так и осталась на Восьмой улице. Детка горевал ужасно, корил, что в самые ответственные дни она «ошивалась» на Саранак. Она молчала. Молчала и потом, спустя десять лет, на Гоголевском бульваре, когда, вспоминая давний визит в особняк, он сокрушался о злосчастном полотне, оставленном в Нью-Йорке.

Не могла же ему сказать, что ей было ВЕЛЕНО не участвовать в сборах. Детку они в расчет не брали: он был озабочен только грамотной упаковкой своих работ.

Она сказала, что в шестнадцатом особняк поразил ее, он не был похож на тоже роскошный дом ее дяди в Сарапуле. Что-то совсем новое, необычайное.

Вспомнили Шехтеля.

— Бедный Федор Осипович, если бы мы вернулись, мы бы, в лучшем случае, закончили свои дни, как он — в нищете. А в худшем…

— Этого ты знать не можешь, — буркнул Детка.

Она покосилась на него. Бородатый старик. А каким молодцом гляделся в те далекие годы. Настоящий «его превосходительство» — изящный и могучий одновременно. Он вправду превосходил многих и талантом, и неуемной жаждой жизни, и мужской неутомимостью.

Как быстро пролетела жизнь, и сколько в ней уместилось всего!

Апрель был теплым, и они вспотели в своих тяжелых драповых пальто.

Этот поход в посольство запомнился крепко. После него все мечты о возможном приезде Генриха отлетели и развеялись. Это просто весна с ее теплым дыханием, с нежной дымкой, окутавшей деревья на бульваре, со смутными надеждами, сбивала с толку.

Но достаточно было увидеть, что они сделали с особняком Шехтеля, чтобы сомнения ушли. Даже невозмутимый Детка крякнул, остановившись в дверях. Высокая гостиная была беспощадно разделена на два этажа каким-то жутким, покрашенным масляной краской настилом. Чудные фигуры, обрамлявшие по бокам камин, измазаны или замазаны черным, гадким; изящный декор изувечен.

Толкались в ожидании концерта, здоровались со словно замороженными, нелюбезными и неловкими людьми в костюмах цвета передельного чугуна, а на сердце вдруг навалилась огромная тоска. «Он здесь просто умрет от безобразности этой жизни».

Поэтому-то, когда встретила чернокожего борца за мир, не задумываясь ответила на вопрос, застывший в его оленьих глазах.

«Никогда», — прошептала она.

Никогда он не должен увидеть, как она живет теперь, и никогда не должен жить этой жизнью. Она просто сошла с ума, воображая, что здесь забыли, как он ходатайствовал за Троцкого, чтобы тому дали политическое убежище в Германии.

Угощали концертом. Пианист с какой-то дикой стрижкой — густые черные волосы дыбились в разные стороны — в плохо сшитом костюме, явно смущался. Выйдя из боковой двери слева, он резко и неловко раскланялся, при этом лицо его сохраняло отчасти зверское выражение, как-то боком сел на скамейку и долго держал руки поднятыми над клавиатурой. Все это было странно. Но когда он заиграл, она перестала видеть его нелепые волосы, его вигоневые носки, складки на спине пиджака.

Он играл почти гениально. Да, она могла судить, потому что в Нью-Йорке много-много раз слушала Горовица. Она стала вспоминать концерты Вани в Русском доме, сбор от которых шел в ее фонд, и милейшего Александра Тихоновича Гречанинова, всегда плакавшего на концертах, и вдруг почувствовала, как спазм сжал ее горло. Пианист, похожий на монгольскую лошадку, исполнял этюд до минор, который было принято называть «Революционным». Но ничего «революционного» в наполнившей зал музыке не было, а была предсмертная мольба души, обращенная к Богу. Страстная мольба. Ей казалось, что кто-то сбивчиво и пылко убеждает Господа не торопить последние мгновенья, повременить, дать еще хоть немного побыть в этом прекрасном мире. Неверующий, непризванный, в свой последний час все же просил прощения и помощи у Него.

Она подумала о Генрихе, и тотчас в узоре деревянной резьбы над камином проступило его лицо. Она вздрогнула, и Детка, почувствовав это, положил свою руку на ее. По лицу Детки катились слезы.

«Значит, я не ошиблась, — он тоже почувствовал трагизм этой музыки».

У них с Генрихом это было общее — любовь к музыке. Только в двух случаях Генрих никогда никому не отказывал: в просьбе о помощи и просьбе помузицировать. Детка не очень высоко ставил исполнительское мастерство Генриха, но и сам, надо сказать, был далек от совершенства.

Когда вернулись, соорудил что-то наподобие гуслей и бренчал на них. Даже Баха пытался исполнять. Чудовищное испытание, особенно для гостей из-за рубежа.

Один, приехавший с письмецом и подарками от Глэдис, просто изнемогал, когда Детка надумал развлечь его «музыкой». Ужасный день. Восемнадцатое апреля.

Утром проснулась оттого, что голос Генриха отчетливо произнес по-немецки «Arme!».

В первое мгновение пробуждения ей даже показалось, что она в Кингстоне. Но рядом на подушке не серебряная кудрявая копна, а тоже седые, но прямые и длинные волосы Детки. Он спал, отвернувшись к стене.

Она посмотрела на часы — начало десятого. Теперь они просыпались поздно.

Странно, почему он сказал «Arme». Это было ее любимое словечко, а он редко употреблял его. «Бедняга!» — что это значит, и кто бедняга?

Она? Он?

Подошла к окну, раздвинула шторы. Чудное апрельское утро. Во дворе женщина выгуливала большую белую собаку. Бросала игрушку — замызганного зайца, пес догонял, хищно хватал игрушку и, яростно мотая головой, носился с ней по газону. Потом подбегал к хозяйке, бросал зайца у ее ног, и игра начиналась вновь.

Может, и нам завести собаку, Детке будет веселее. Но хорошо гулять с ней вот в такое лучезарное утро, а в дождь, а в снег? И потом — внизу, в мастерской, собаке не место, а наверху и так не протолкнуться: две небольшие комнаты и кухня… Который там сейчас час? Половина второго. Он давно спит… В пятьдесят третьем дали понять, что переписка нежелательна. С тех пор все новости от редких визитеров или Нинка неизвестно откуда раздобудет американский журнал. О нем всегда хоть что-нибудь. Недаром он полу-шутливо-полусердито сравнивал себя со шлюхой: «…всем хочется знать, где она и что делает». Кажется, так он говорил. Они больше никогда не увидятся, она приняла решение. Уверена, что чернокожий певец понял правильно, но на всякий случай подтвердит сегодняшнему визитеру, пусть передаст. Какой-то дальний родственник или свояк Глэдис, по-русски говорит почти без акцента. В ответ на ее комплимент сказал: «Но я же перевел „Повесть временных лет“». Значит, ему в подарок палехскую шкатулку, закупила впрок перед деноминацией, на всю жизнь хватит. Самую лучшую — с зимним пейзажем и тройкой, передать Генриху, но что-то положить в нее для Эстер… Крепдешиновую косынку с бахромой. Что еще можно послать из этой нищенской страны? А переводчику «Повести» — шкатулку тоже, но поменьше, есть одна очень неплохая с хороводом, должен оценить. Значит, сегодня надо поехать на Кутузовский за косынкой. Отчего такая тоска? Неужели это то, что называется старческой депрессией? У Детки никаких признаков этой депрессии, и у Генриха в ее возрасте и в помине не было.

Правда, потом в письмах проскальзывали нотки пессимизма и даже отчаяния, но ведь он скучал, нет, он тосковал без нее.

Гость пришел минута в минуту. Долговязый, тонколицый, близорукий и… блядовитый. Сразу поняла по оценивающему взгляду, каким окинул ее в прихожей.

А за чаем с коньяком, да за беседой обнаружила, что этот парень совсем не прост. Он задавал наивные вопросы, делал большие заинтересованные глаза, но она-то замечала его проницательный взгляд, его еле уловимую ироническую улыбочку, когда переводил взгляд с бюста Хрущева на распятие.

Спросил: «Я не ошибусь, если скажу, что русские художники любят изображать страдания Христа?»

— Нет, не ошибетесь, — важно ответил Детка.

Он совершенно не понимал, кто сидит перед ним.

— Ну да, своего рода намек на собственные страдания, — тихо пробормотал Кевин и глотнул коньячку.

Потом он принялся рассказывать о Риме, где жил последние полгода, о знакомстве с художниками и скульпторами, упоминая часто какого-то Манцу так, будто они должны прекрасно знать, о ком идет речь.

Рассказ на Детку впечатления не произвел и интереса не вызвал, но она догадалась, что все это было чистейшей воды провокацией и упоминаемый Манцу наверняка знаменитость.

Детку интересовали глобальные проблемы. Он спросил:

— Вы думаете, война будет? — Сам же ответил: — Наверняка будет.

И съехал на свою любимую тему американского материализма, называя Америку «страной доллара».

— У меня самые неприятные воспоминания об Америке.

Гость слушал с большим интересом, но при этом Детка выглядел глупо.

«Вот это все он перескажет Глэдис и Конраду!»

Чтобы поменять тему, она спросила Кевина, какова его профессия.

— Я историк.

— А что вы знаете о Великой пирамиде? — быстро и азартно поинтересовался Детка.

Ящик Пандоры открылся.

— Очень мало и очень приблизительно.

— Как же вы можете называть себя историком?

— Это не моя область. Я занимаюсь историей Византии.

— Но на стенах Пирамиды написана не только прошлая история, но и будущее человечества.

Детка сел на своего любимого конька.

Но и Кевин все-таки кое-что знал о Пирамиде.

— Да, я слышал, что исследования пирамиды в Гизе оживили культ Гермеса Трисмегистуса. Эта традиция связана и с Розенкрейцерами, и с расцветом теософии и антропософии в начале двадцатого века. Особенно в России. Вы, конечно, помните «Серебряного голубя» Белого, так вот…

Но Детка не хотел слушать о «Серебряном голубе» и о русских теософах тоже, он хотел говорить сам, а не внимать какому-то заезжему приват-доценту.

— Вы думаете, Исаак Ньютон был обычный ученый?

— Нет, я так не думаю.

— И вы правы. Он понимал суть вселенной, и неоценимое значение в этом понимании имели его знания Великой пирамиды. Гете тоже был выше всех поэтов, выше Шекспира, потому что понимал суть Великой пирамиды, и Толстой…

«Теперь его не остановишь».

— Знаете, я смотрю на это изображение, — гость показал на бюст Толстого, — и нахожу между моделью и автором огромное сходство.

Тончайшая ирония, но Детка клюнул.

— Возможно, дар предвидения, как и талант, дается соприкосновением с тайнами Великой пирамиды.

— Глэдис и Конрад рассказывали мне, что вы предвидели свое возвращение на родину.

— Да, и оно мне предназначало возвращение через Сибирь.

— Но вам прислал приглашение сам Сталин.

— Да, это так. Но самое важное, что было предвидение, которое предназначало мне путь домой через всю страну.

При упоминании имени Сталина два помощника, тихо работавшие в углу мастерской, замерли, прислушиваясь. Один из них, со странными белесыми, будто рыбьими глазами, чуть вытянул шею. Кевин все это замечал, а Детка — нет.

— Как вам нравится Москва? — спросила она.

— Не очень нравится. А ваш дом очень нравится, он как Град Китеж или как волшебный грот, но это такой контраст с тем, что там, за окном.

Тут уж и Детка спохватился, понял, что гостю, пожалуй, лучше помолчать.

Подвел Кевина к гуслям.

— Это мой инструмент. Бах тоже изобрел свой собственный инструмент. Хотите послушать?

— Конечно!

Детка уселся за гусли.

Уж лучше бы он на двухрядке играл, как когда-то в Нью-Йорке на вечеринках! Это же невыносимо, никакой гармонии. Бедный профессор! Бедный — ARME! Вот оно всплыло, это слово!

Наконец прощание. Подарок Глэдис, подарок Конраду, подарок гостю и последнее: она протянула большую шкатулку, объяснила, КОМУ просит передать, Кевин смотрел с изумлением.

— Глэдис знает, как связаться, — пояснила она с улыбкой.

Имя Генриха почти всегда вызывало вот такую реакцию некоторой оглушенности.

— Но… разве вы не знаете… он умер сегодня ночью, об этом сообщили все радиостанции.

Она тихо поставила шкатулку на столик.

— …умер в госпитале в начале второго по местному времени, я думал, вы знаете.

— Я утром, как всегда, работал, радио не включал…

— Сообщили зарубежные, «Голос Америки», «Би-би-си»…

— …зарубежные мы не слушаем…

— Мне очень жаль. — Кевин, подчеркнуто низко наклонившись, поцеловал ей руку.

Она молча убирала со стола.

— Он ведь моложе меня. Кажется, на два года, да?

— Весь мир знает, что он родился в тысяча восемьсот семьдесят девятом году. Вот и посчитай.

— Какой неприятный тип этот историк. Неприятный тип с неприятным известием.

— Неприятным?

— Ну а каким?

— Еще не знаю.

— Почему ты так странно разговариваешь? И с этим… все время перебивала меня. В чем дело?

— Мне было, как ты выразился, — неприятно.

— Что неприятно?

— Что ты ругаешь Америку. Какой материализм? Сколько людей помогали нам бескорыстно. Мы бы не выжили без их помощи. И хватит об этом мифическом приглашении Сталина. Кто его видел?

— Консул сказал.

— Да, он сказал, что Сталин приветствовал бы твое возвращение, и он же нагло забрал у меня американский паспорт, даже не забрал, а просто отнял.

— Но ведь ты сама в Нью-Йорке всем говорила о приглашении Сталина.

— Так было нужно.

— Что значит так было нужно?

— Это было самое простое объяснение нашего поспешного отъезда.

— Какой же он поспешный через двадцать лет?

— Отъезд был поспешный.

— Я его предвидел. Предвидел еще в сорок первом году. И то, что предназначено возвращаться через всю страну. Так и случилось.

— Просто мы везли то, что безопаснее было переправить через Тихий океан, прямиком, не заходя ни в какие порты. А отдельный вагон ты тоже предвидел? А встречающих нас военных? А десяток чинов МГБ, которые поднялись сразу на борт?

Она подняла поднос с посудой и тут же поставила его — дрожали руки.

Зря она все это говорит, напрасно. Но… чтобы только порадоваться, что тот, кто моложе, умер раньше. Другой радости быть не может, все давно перегорело, ушло, засыпано временем. Или?

— Я пойду прогуляюсь по бульвару.

Странно, то, что чувствовала тогда, стерлось с годами, а вот весенний бульвар помнит. И как замолчали, увидев ее, студенты, галдящие после занятий на скамейке напротив Литинститута, помнит, и как разлетелся кто-то из знакомых, пошел рядом и вдруг куда-то исчез.

У Никитских зашла в магазин «Ткани» и долго рассматривала цветастый штапель — большую редкость по тем временам. Но почему-то очереди не было. В старой аптеке постояла у прилавка. Притягивала взгляд зеленая кислородная подушка, висевшая на полке.

После операции он написал, что считает неправильным продлевать жизнь искусственно или насильно, точно не помнит, как именно он выразился.

Как правильно, что не позвала сюда, нет ничего ужаснее смерти на чужбине. Но он и умер на чужбине. Однажды он сказал: «А, может, моя родина — ты?» Сказал истину: он сделал для нее то, что можно сделать только ради родины. «Бедняга» — это о ней, о том, что доживать ей в одиночестве. Неужели и это предвидел — ее бесконечное одиночество, ее унижение и неведомый, но зловещий конец? Вот великий прорицатель Детка не предвидел, да и не думал об этом, а Генрих думал в свой последний час и каким-то только ему одному известным гениальным ухищрением сумел передать свои мысли ей. Нет, она тоже не будет насильственно продлевать жизнь, да и не жизнь даже, а распад. Не будет есть с газеты жирную селедку и скользкие «микояновские» котлеты, не будет принимать бесполезные лекарства. И никто не узнает, почему она это сделала, но Гзнрих ТАМ будет знать.

Возвращались с концерта другой дорогой — через арбатские переулки. Детка стал вспоминать пятый год, как строили баррикады, как забегали греться в его мастерскую, тогда еще на Арбате.

— Представляю, как вы грелись, сколько было пито.

Но Детка был настроен сентиментально и замечание оставил без внимания. Ему хотелось вспоминать давнее, вспоминать свою первую жену. Она была простой работницей, но, судя по рассказам Детки, личностью незаурядной. На этих баррикадах проявила совершенно безрассудную храбрость, и женой была ему преданной, но их разделила смерть маленького сына. Старая боль. Смерть малыша и конец жизни с Аней. Об этом Детка вспоминать не любил.

— Ты знаешь, я хорошо помню, что было в начале жизни, и то, что недавно, уже в конце ее, а вот что было в середине — почти не помню. Америка представляется мне каким-то полусном, полузабытьем. Вот как из окна моей мастерской мы смотрели на горящие баррикады, вижу явственно, окно было круглым, мы жили тогда в Малом Афанасьевском, артель художников «Мурава», Аня пекла на печке картошку, у нас была такая черная пузатая, очень добросовестная печка. Я ее купил в магазине Ратнера. Тогда по всей Москве была развешана такая реклама:

- Девятнадцать двадцать

- Или двадцать сорок.

- Эти телефоны знает вся Москва,

- Знает, как на деле Старый Ратнер зорок,

- Как он доставляет уголь и дрова.

Надо же, пятьдесят лет прошло, а я помню эту чепуху, а вот фамилию того профсоюзного деятеля, портрет которого ваял в Нью-Йорке, не помню, хотя он и приходил потом много раз к нам в гости.

— Его фамилия Волл.

— Да, наверное. У него была чудесная малышка, вот ее помню как звали — Бонни. Правильно?

— Да, ее звали Бонни.

— А ты помнишь нашу Кэрол?

— Как же я могу ее забыть.

— Вот теперь я жалею, что у нас нет детей. Но ты боялась испортить фигуру.

— Да, я боялась.

— Что с тобой? Это музыка так сильно на тебя подействовала? Он и вправду играл замечательно.

— Давай поужинаем в «Праге». Тихо и скромно поужинаем в честь пятидесятилетия революции пятого года. Все-таки ты ее участник, не думаю, что вас, участников, осталось много.

Но скромно поужинать не удалось. Как только вошли в зал, сразу увидели и услышали большую компанию своих — успешных и знаменитых. Пропивали аванс за большой государственный заказ и шумно спорили, кто будет платить. Платить хотели все, кроме бледного изможденного Ивана Леонидова, непризнанного гения новой архитектуры, непонятно как живущего без заказов и премий.

Конечно, закричали, задвигали стульями, освобождая место, отказаться было невозможно, потому что отказ означал бы высокомерие или еще хуже — зависть.

Села рядом с Леонидовым и милейшим Львом Давыдовичем Буравиным, и пока успешные вынимали из карманов горсти купюр, доказывая, что на сегодня он платежеспособнее соседа, она расспросила Льва Давыдовича о детях, о жене. У него была сложная и несчастливая семейная жизнь. Жена то ли больна психически, то ли болезненно ревнива, и существовала дама сердца — милая женщина, вдова видного военачальника. Вдова жила на Фрунзенской набережной, и однажды они оказались на обеде у нее дома. Обед запомнился надолго и милотой хозяйки, и уютом дома, и баснословно вкусной едой.

Лев Давыдович тоже был успешным. Не таким, конечно, как Вучетич или тот же Брыкальников, но жил безбедно. Это были времена благоденствия официальных художников. Заказы сыпались буквально с неба, потому что строили высотки и на их вершинах громоздили истуканов-рабочих, ученых, колхозниц, вдохновенных студентов. Архитекторы и скульпторы объединялись для исполнения срочных работ. Детка в этой вакханалии бригадных подрядов участия не принимал, работал штучно. Кажется, в то время работал над бюстом Хрущева для какого-то высокого учреждения в городе Фрунзе.

А Ивана Леонидова звали разве что вот на такие междусобойчики. А впрочем… кто их знает — может, и работал на кого-нибудь из сидящих за этим столом великий мастер, так сказать, инкогнито. Она покосилась на руки соседа, лежавшие на столе, — сильные нервные пальцы, красивая кисть, но рукава старенького пиджака уже коротки. Нет, непохоже, что и ему перепадает от щедрот. А ведь в Америке был бы богатейшим человеком. Если в Советском Союзе судьба у художника не задастся, то не задастся навсегда. Неужели и Кирика ждет такая же участь? Нет, Кирик сильный, он прорвется, он еще нассыт им в бороды. В его круглом кошачьем лице с выпирающими бугорками мышц проступали такая воля и такая беспощадность, что невозможно было представить его в роли Ивана или, пускай даже благополучным, модным, но автором кладбищенских шедевров.

А Леонидов умер в Военторге, на ступенях лестницы. Какая глумливая рифма судьбы: лестница санатория в Кисловодске — единственное, что дали ему построить.

Все были уже здорово навеселе, пили почему-то за светлую память Федора Осиповича Шехтеля. Видно, Детка рассказал, что сделали с его творением разнообразные новые жильцы.

Выпили и заговорили о другом, желающих распространяться на скользкую тему не нашлось.

Один Детка продолжал бубнить соседу про обезображенные скульптуры у камина.

Она заметила, что официант слишком тщательно перетирает приборы на сервировочном столике и головка наклонена к плечу так прилежно, как наклоняют умные собачки, выслушивая наставления хозяина.

Вспомнился совет Луизы в Нью-Йорке: никогда не говорить ни о чем важном в присутствии официанта: «Они почти все сотрудники ФБР». Здесь они наверняка тоже сотрудники.

Она поймала взгляд Детки и глазами показала на выход, мол, — пора, но хитрый старик сделал вид, что сигнала не заметил. Ему было хорошо среди своих: говорили уже о пропорциях, она успокоилась и решила не портить ему удовольствия, ему редко удавалось посидеть вот так в мужской компании собратьев по цеху.

Он теперь редко выходил из дома.

Иногда они отправлялись в кинотеатр «Центральный», что был наискосок от дома, иногда — подальше, на Маяковку в «Москву», и по дороге все вспоминали и вспоминали былое.

Детка вспомнил, как в двадцатом убрали львов с ворот музея Революции и поставили в вестибюле кинотеатра «Арс». Теперь там находился театр Станиславского, но по-прежнему у входа в будке сидел ассор — чистильщик обуви. У него было удивительное свойство, проверяли каждый раз: он, как таракан, чувствовал взгляд.

Детка всегда вспоминал другого чистильщика по имени Зута, что сидел на углу Леонтьевского и Тверской. Когда Детка оформлял булочную Филиппова, он всегда чистил ботинки у Зуты, дружил с ним и знал все подробности жизни ассирийцев в Москве. Ассоры делились на два клана: канаев и тиараев, кланы враждовали и постоянно воевали за хлебные места в городе.

А еще не реже одного раза в месяц Детка отправлялся в Третьяковку смотреть образа. Были два любимых — маленький Никола двенадцатого века, изваянный в камне, и более поздняя деревянная скульптура Николы Можайского. Удивительно, но каждый раз он находил в этих, да и других образах все новые подробности и новые достоинства.

Ей же выходить из дома становилось все труднее: одышка усиливалась. Она знала — пора бросить курить, и не могла. Не помогали ни леденцы, ни мерзкое полоскание, которое прописал доктор. Как теперь она понимала Генриха, который в периоды «бросания» мог подобрать с тротуара окурок.

Раньше она спокойно могла дойти до Белорусской, купить в магазине «Форель» семги, балычка и немного свежайшей черной или красной икры и, не торопясь, вернуться пешком домой. По дороге, не доходя Маяковки, всегда заходила в маленький магазинчик «Зонты — трости». Просто так. Нравилось название магазинчика и его ассортимент — что-то от старых добрых времен, когда пользовались и тростями, и зонтами. Теперь же магазинчик был всегда безлюден. А потом его закрыли, и на месте старого приземистого двухэтажного дома построили плоского огромного урода.

Урода она видела только из окна машины, потому что ходить так далеко уже не могла, да и не было надобности: икра и балычки исчезли тоже.

Глава 9

Приснилось, что летает между высокими домами, что она — ласточка. Рядом — другая ласточка, и это кто-то, кто охраняет ее и руководит ею. Она должна подлететь к дому, почти прижаться, чтобы от нее что-то отделилось и прилипло к стене.

Она знает, что это «что-то» опасно для дома, — может быть, взрывчатка или другое неизвестное и грозное вещество. Но ей весело летать между высокими белыми домами, и проснулась с чувством легкости. Почему-то подумалось, что второй ласточкой была Луиза, и сразу припомнилась дорога на Саранак. Сон был связан с этим, она поняла сразу.

Они очень любили эти поездки. Несколько часов вдвоем по пустынной дороге среди гор и высоких деревьев смешанного леса. Они знали наизусть эту дорогу: каждый ее изгиб, каждое дерево у поворота. Редкие поселения, про них сложили что-то вроде частушкек. Генрих отличился. Она знала его любовь к соленым шуткам (кум грано салис…), но чтоб такое….

Для маленькой деревни Зайцево придумал вот что:

- Не кладите… пальца в рот

- Девушкам из Зайцево.

- Всё поймут наоборот

- И откусят… руку вам.

Она покраснела, а он хохотал, как безумный, своим удивительным захлебывающимся смехом.

Он любил смеяться, даже когда было не до смеха. Однажды в сумерках спустило колесо. Она нервничала: вряд ли кто-нибудь проедет мимо, места глухие. Начала менять сама, он суетился, помогал и веселился, роняя торцевой ключ или гайку.

— Ну чему ты радуешься? Вот потеряешь гайку — и вообще останемся ночевать в машине.

— Ну и что? Закутаемся в наш плед — и как в гнездышке… Знаешь, жизнь слишком коротка, чтобы огорчаться по пустякам.

Кто-то все-таки проезжал мимо, помог, но заночевать пришлось в гостинице на Верхнем озере.

Ему дали лучший номер с огромным очагом, а ей — небольшой уютный в колониальном стиле.

После ужина у очага Генрих вытащил из саквояжа свое любимое чтение — Геродота и приготовился, как всегда, читать вслух.

— Все забываю спросить у тебя, как бы ты истолковала вот такое высказывание. Речь идет о кропильницах, которые Крез отослал в Дельфы, вот это место: «На золотой кропильнице начертана надпись, гласящая: „Посвятительный дар лакедемонян“. Это, однако, неверно: ведь эти кропильницы — посвятительный дар Креза. Надпись же на ней вырезал какой-то дельфиец, желая угодить лакедемонянам. Я знаю имя этого человека, но не хочу называть». Как ты думаешь, почему он не захотел называть того человека?

— Может, это был его родственник.

— Во всяком случае, это первый урок писательской этики. Но все-таки почему? Это не дает мне покоя.

— Мы замерзнем. В твоем «Ирокезе» дикий холод, не сидеть же всю ночь у камина.

— Почему в моем? Ты здесь тоже ночевала не раз.

— Но это тебе ирокезы дали титул Великого Относительного Родича, довольно остроумно, ведь Родич и означает «относительный», получается Великий Относительно Относительный.

— Не ирокезы дали, а хопи, когда мы приезжали в тридцать первом. Мы укроемся твоим пледом. Интересно — единственная шерстяная вещь, на которую у меня нет аллергии. Мой любимый Генхеновый плед — твой подарок. Я знаю, как спастись от холода: при помощи одного человечка. Иди ко мне…

- Жил на свете человечек,

- Был он тёпленьким всегда,

- Сорок восемь тысяч печек

- Заменял он без труда.

У тебя грудь, как у миссирийской женщины, есть такое арабское племя, живет в Сирии, у женщин до старости грудь — как у юных девушек.