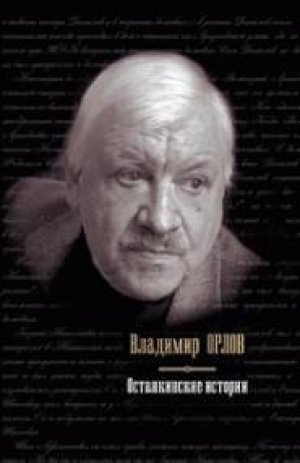

Останкинские истории (сборник) Орлов Владимир

И она нам всем поклонилась. Словно прощаясь. Было ощущение, что она сейчас исчезнет. Изойдет тихим дуновением. Как некое наваждение, бередившее наши души. И останется в нас только печаль. А может, и боль… Но Любовь Николаевна не исчезла, не рассеялась в прохладной мысленной дали, опять явно материальное и человеческое случилось в ней — снова глаза ее стали влажными.

— Как же мне жить, — сказала она, — если вы от меня отказываетесь?

— Все! — вскричал дядя Валя, сам чуть не плача. — Не могу больше!

— И я! — вскочил Каштанов.

— Погоди, я первый, — осадил его дядя Валя.

— Но как же Михаил Никифорович, — сказала Любовь Николаевна, — ведь он… — Тут она замолчала, не желая, видно, из деликатности разъяснять, кто для нее Михаил Никифорович.

— Ладно, Любаша, вы на него не глядите, — сказал дядя Валя. — Они, курские, сами знаете. Но беда-то ведь небольшая, а? А я уж ладно. Я сдаюсь. Готов на первое желание!

— Я вас слушаю, — кивнула Любовь Николаевна.

Дядя Валя, Валентин Федорович Зотов, тут же выразил желание побыть электросексом, который лечит и двигает глазами. После уточнения терминов он согласился быть экстрасексом.

— Экстрасенсом…

— Ну ладно… экстрасенсом, — сказал дядя Валя и нахмурился. Он, видно, засомневался в чем-то и потому добавил нерешительно: — Со следующей недели.

— Хорошо, — сказала Любовь Николаевна.

— Ну! — торжествующе обратился дядя Валя к Михаилу Никифоровичу. — Теперь ты!

— Любовь Николаевна, — сказал Михаил Никифорович, — жидкость в той бутылке была какая? Пшеничная? Или из табурета?

— Ну если даже из табурета? — обиженно спросила Любовь Николаевна. — Что тогда?

— Что ты к ней пристал! — рассердился Каштанов. — Что ты взъелся-то! Из-за немытой сковородки, что ли?

— Из-за какой сковородки? — насторожилась Любовь Николаевна.

— Это мое дело, — встал Михаил Никифорович. — Простите, я должен идти. Ждут рецепты.

Молча он направился в прихожую, надел свое серое пальто, кепку. Открыл дверь. А мы молчали. Делать нам в квартире Михаила Никифоровича больше было нечего. Мы вышли вместе с ним. Каштанов фыркал возмущенно, губы тонкие сжимал. Дядя Валя лишь плечами подергивал. А не нам с Серовым и Филимоном Грачевым было требовать от Михаила Никифоровича объяснений. Одно было отрадно: не попросил Михаил Никифорович Любовь Николаевну покинуть его квартиру.

Впрочем, нам-то какое до этого было дело…

7

Дней через десять я узнал, что дядя Валя надорвался. Он еле ходил, плохо ел, мерз душой. Собаку дядя Валя по улице Кондратюка все же выгуливал, но получалось так, словно бы собака выгуливала его.

А началось все со случая с таксистом Тарабанько.

Случая этого я был очевидцем.

Открывая в пивном автомате банку трески в томатном соусе, Тарабанько порезал палец. Даже и не порезал, а поцарапал лохматым краем измученной ножом крышки. Но кровь была. Тарабанько стоял, отправив палец в рот. Понятно, пошли советы: звонить в «скорую», везти несчастного к Склифосовскому и прочее. Тут дядя Валя и заявил, что он берется прекратить кровь и без Склифосовского. Тарабанько вынул палец изо рта, кровь текла. Дядя Валя отошел от Тарабанько метров на шесть. «Оттуда слабо будет!» — говорили дяде Вале. «Да я хоть от той стены могу прекратить и заморозить!» — заявил дядя Валя. И он смело, будто Суворов на Чертовом мосту, ринулся к стене, на которой, между прочим, и была укреплена чудесная чеканка с кружкой пива и вымершими рыбами. У Равиля Ибрагимова не выдержали нервы, он крикнул, что предоставит дяде Вале за четыре сорок две, если тот прекратит кровь. «Тихо!» — сказал дядя Валя, даже и не приняв во внимание приманные слова Ибрагимова. Он был уже не здесь. И мы притихли. Казалось, и пиво нигде не лилось, и кассирша Полина прекратила размен монет. Тарабанько стоял базальтовым столбом — до того значительным и для него стало происходящее. Светильники горели не все, и в полумраке автомата глаза дяди Вали казались углями. Пламя вот-вот могло полыхнуть из них. Сколько мы так стояли? Минуту, две, три, больше? И в нас самих, похоже, кровь застыла. «Все! — хрипло произнес дядя Валя. — Опускай!» Тарабанько опустил палец, но не сразу, и поглядел на него как будто бы со страхом. Крови не было. То есть она была, но засохшая.

А дядя Валя в это мгновение рухнул.

Его подняли и поставили.

Возле стены он кое-как укрепился, но был не в себе. Сила из него вышла, поняли мы. «Исполняй обещание!» — сказали Равилю Ибрагимову. Он согласился исполнить, но при этом дал понять, что принимает во внимание лишь болезненное состояние дяди Вали, что же касается прекращения крови, то тут он не верит. За это время, считал Ибрагимов, кровь на тарабаньковской царапине и сама могла засохнуть. Тем более что палец был поднят вверх, а прямо над ним крутился вентилятор. Возможно, что Ибрагимов был и прав… Впрочем, о пальце Тарабанько скоро забыли. Пытались поправить здоровье рухнувшего дяди Вали. Ничего не помогало. Расстраивало нас полное безразличие дяди Вали к явлениям жизни. Лишь однажды губы его зашевелились, и мы услышали, что пусть ему, дяде Вале, не верят, пусть, еще пожалеют, вот он возьмет и на тех, которые не верят, наведет порчу. Однако угроза была тусклая и безвольная, никаких надежд на прибавление сил не дала, дядя Валя тут же затих. Пришлось его вести домой. Самое обидное было в том, что останкинские жительницы, и тем более общественницы, могли принять дядю Валю за нетрезвого, а ему сама мысль о спиртных напитках была в ту пору противна.

И вот неделю дядя Валя, рассказывали, страдал: не касался золингеновской сталью щек, не следил за политическими событиями в Испании. Только собака выводила его на полчаса на улицу. А так он лежал.

Рассказывали, что раза три посещал дядю Валю наглец Шубников.

Я купил апельсины, зашел к дяде Вале. Дверь дядя Валя не запирал, лежал на диване. В ответ на мои слова прошептал что-то. Но вряд ли существенное.

— Помочь, дядя Валя, надо? — осторожно спросил я. — Может, врачей каких привести?

Дядя Валя не ответил.

— Шубников вам настроение не портил? — поинтересовался я после неловкой паузы. — А то скажите. Мы его отвадим.

И теперь дядя Валя не открыл рта. Он и глаз не открывал.

Глупым становилось мое пребывание возле недужного. Я стал оглядывать комнату. Я уже говорил как-то, что в доме дяди Вали я ни разу не был, хотя он и звал меня к себе. Я боялся, как бы знание тех или иных свидетельств дяди Валиной жизни не испортило и не исказило впечатлений от его повествований, прошлых и неизбежных новых, не стало бы своей определенностью одергивать мое воображение и дяди Валины фантазии… А тут я видел фотографии на стене над диваном. Вот жена дяди Вали, покинувшая его года три назад. Вот его дочь, смазливая девица, чернявая, видно верткая, теперь она замужем — тоже за таксистом — и живет в Марьиной роще. Вот сам дядя Валя, молодой, ушастый, рядом именно с Эйзенштейном. Вот он положил руку на плечо Василия Ивановича Чапаева. Впрочем, в пору вскинутого клинка Василия Ивановича дядя Валя по хронике его жизни был младенцем, и если точнее — грудным. Стало быть, кто же это — не Василий Иванович, а, предположим, Бабочкин? Определить точно я не смог. Подойти к стене не решился. Снимок так и остался для меня загадкой. Были и иные фотографии. Скажем, дядя Валя в красноармейской форме без погон, наверное на финской. А вот он с погонами возле трехтонки, на ней, если вспомнить его историю, он возил снаряды в сорок четвертом в Белоруссии. Испанских снимков не было. Впрочем, это ничего не значило…

— Ты эту… не видал?.. — прошептал дядя Валя, открывая глаза и словно бы выныривая из дремотного состояния.

— Нет, — сказал я. — Работы было много. Никого я не видал.

— Что же это она?.. — еле произнес дядя Валя.

— А может, ее и вообще уже нет? Была — и нет… И потом, дядя Валя, ведь вы просили ее дать вам силу со следующей недели. А дожидаться не стали…

— Но сейчас-то уже срок пришел… — Кое-как он все же приподнялся, опустил ноги на пол. Сказал: — Положи на стол предмет.

Я достал из авоськи апельсин.

— Нет, — поморщился дядя Валя. — Мелкий предмет.

— Спичку, что ли?

— Спичку, — кивнул дядя Валя. — Две спички. Нет, стакан с водой.

— Да что вы, дядя Валя! Ну зачем!

— Неси стакан…

Прозвучало это как последнее желание, я вздохнул, пошел на кухню. Стаканы у дяди Вали были все деловые, граненые. Тяжелые. Воды я налил чуть-чуть. Стакан поставил на край стола, поближе к дяде Вале.

Он сжал губы и уставился на стакан. Такой приказ был в его глазах, что и меня, казалось, боковым течением его воли, как худого комара, отнесло к окну. Но стакан был будто примерзший. Пять минут пытался подвинуть дядя Валя глазами предмет. Я словами хотел помочь дяде Вале, но удержал себя, убоявшись спугнуть дяди Валино вдохновение. Или разрушить его энергию… На седьмой минуте дядя Валя и сам закрыл глаза.

— Замени стакан спичкой, — понял я из движений его губ.

Я уж нарочно — и не спеша — отнес стакан на кухню, чтобы дать дяде Вале мгновения отдыха.

И спичку дядя Валя сдвинуть не смог.

Слег опять, ноги еле-еле занес на диван.

— Может, я поищу Любовь Николаевну, — сказал я неуверенно. — Или хотя бы Михаила Никифоровича?

Опять молчание было мне ответом…

На самом деле, что же Любовь Николаевна-то? Странной казалась непоследовательность ее действий. Или просто необязательной была девушка? Ну ладно, не дала она пока силы дяде Вале (хотя, возможно, дядя Валя и сам что-либо напортил, принявшись прекращать кровь и двигать предметы раньше срока?). Ладно. Но что же дальше-то мучить его? Или Любовь Николаевна и вправду больше не существовала?

— Оставь меня, — сказал дядя Валя.

Я пошел к двери, хотел было еще раз спросить дядю Валю о посещениях Шубникова: отчего-то беспокоили меня эти посещения. Но дядя Валя повернулся к стене. «А не унес ли Шубников, между прочим, собаку?» — подумал я. Нет, собака спала на коврике возле двери, дышала невинно, но еле заметно, будто готова была испустить дух, видно, и ее, как хозяина, покинули силы. Стало быть, интерес Шубникова был не к собаке…

8

Пришлось искать Михаила Никифоровича. Дома его не оказалось, как не оказалось там и Любови Николаевны, что, впрочем, нельзя было считать удивительным. Следовало ехать в аптеку. Но в какую? В одной Михаил Никифорович работал, в другой прирабатывал, служебного расписания его я не знал. На всякий случай попробовал обнаружить Михаила Никифоровича в пределах Садового кольца.

Читателю, коему хватило терпения следить за ходом останкинских событий, понятно, могла прийти мысль о том, что все житейские интересы моих знакомых были связаны исключительно с пивным автоматом. Да еще и с пивным автоматом именно на улице Королева. Это не так. Все мы работали. Кто где. И в иных зданиях и сферах были наши сердечные дела, наши коренные заботы и интересы. В автомат же в будние дни мы заходили ненадолго, чаще всего заскакивали туда в вечерние часы, когда вот-вот должна была появиться над оконцем кассирши валтасарова надпись «Пива нет» и печально прозвучать прощальные звонки. В выходные дни наши удовольствия продолжались дольше, впрочем, об этом уже было сказано. Тем более что полагалось отдохнуть, прежде чем волочить сумки и рюкзаки домой. Я не оправдываюсь. (Хотя для жены, ведшей, между прочим, в некоем издании раздел «НОТ в доме», мог бы произнести эти слова и ради оправдания.) Но где нам еще можно было встретиться со знакомыми, давними и случайными, постоять просто так в шумной компании, ни о чем не думая или, напротив, именно думая о существенном? Где еще можно было дух перевести? Где дать душе отдохновение после суеты, страстей, бед, хлопот и радостей летящей жизни? Не за решением же шарад и плетением входящего в моду макраме! И не было у нас в Останкине никакого мужского клуба. Вот мы и переводили дух на Королева, пять.

А так мы трудились. Даже профессиональным и вечным посетителям автомата и тем приходилось время от времени оставлять кружки и плестись в бакалейные, овощные, хлебные магазины, таскать там мешки с луком, ящики с крупами и макаронами, болгарские коробки с томатными банками, к чему они были принуждены административными решениями комиссий по трудоустройству.

Я ехал к Михаилу Никифоровичу и думал: а что я ему скажу? О дяде Вале? О чем спрошу? И чем его так рассердила тогда Любовь Николаевна, что за знак он углядел в ней? Отчего остался непоколебим в своем упрямстве, как скальная порода? Кто знает, может быть, вернувшись тогда домой из аптеки, он взял да и выгнал Любовь Николаевну на мороз. Или на панель. Или вообще учинил над ней какое-либо зверское насилие, что-нибудь испортил в ней, отчего дядя Валя и не получил возможность двигать глазами мелкие предметы.

Ну да, скажет читатель, что же вы только теперь хватились? Что же на другой хотя бы день не осадили Михаила Никифоровича или просто не поинтересовались обстоятельствами жизни Любови Николаевны? Не поинтересовался… Вообще намерен был не думать ни о Любови Николаевне с ее трепетной, птичьей, чуть ли не лебединой шеей, ни о разбитой бутылке, месте ее прежнего, одинокого, но спокойного обитания, положив: ладно, это дело не мое, лучше быть от него подальше… Однако теперь грустная история дяди Вали изменила мои настроения…

Михаил Никифорович в своей аптеке сидел в рецептурном отделе.

Если бы вы видели Михаила Никифоровича лишь в Останкине и лишь в пивном автомате, то в аптеке вы могли бы его и не узнать. И дело было не в цеховом одеянии Михаила Никифоровича — белом халате и белой шапочке. Дело было прежде всего в совсем ином, нежели в останкинские досужие часы, состоянии Михаила Никифоровича. Кем он пребывал там и кем здесь? Здесь он был Верховный жрец. Или даже Демиург. Здесь от него зависело течение жизни в природе, в людском сообществе, в любой человеческой натуре, в любой живности, в любом зеленом побеге. Здесь и каждая звезда, особенно влияющая на эпидемии и поветрия, была в его управлении, здесь каждая былинка, ядовитая и целительная, засушенная, попавшая в сборы трав или еще и вовсе не проросшая, вздрагивала при движениях его бровей и губ. Здесь Михаил Никифорович помнил о людских бедах и болях. Здесь он был целитель и колдун, здесь он был и хирург, и терапевт, и акушер, и хозяин сновидений, и знаток кровяных токов и давлений, и охранитель зеницы ока, и врачеватель душ.

Самые миловидные девушки — представим вдруг, и доброжелательные! — или же сонные, умученные собственным жизненным сроком дамы, хоть и провизоры по должности, чьи лица мы наблюдаем (порой и в раздражении) за аптечными стеклами, все же представляются нам подавательницами товара. Сунули мы им рецепт с чеком — и вон из очереди. Капли же с таблетками будто бы сами помогут от хворобы, если не подорвут печень. А присутствие в аптеке Михаила Никифоровича, мужчины в белом халате и белой шапочке, наводило на мысль о встрече с профессором. Тут уж явно не за товаром стояли, а ради консультации у нездешнего светила в надежде, что оно выслушает, поймет и спасет.

Подойти просто так к окошку Михаила Никифоровича я не мог. Старушки из очереди меня бы сразу урезонили. А если бы Михаил Никифорович мне ответил как знакомому, доверие к профессору могло быть поколеблено. Я встал последним, достал листок бумаги и в письменной форме попросил Михаила Никифоровича удостоить меня разговором. Способ общения был проверенный. Однажды Кочетков, тридцатилетний дизайнер из Останкина, натура лирическая, оказался поутру в центре города с подорванным здоровьем. Кочетков изобразил на бумаге как бы рецепт и латинскими буквами написал: «Миша! Добудь три рубля!» Выстоял очередь, протянул бумажку. Михаил Никифорович терпеливо и с достоинством изучил рецепт, встал, сказал: «Пойду посмотрю, есть ли у нас ваше лекарство». Вернулся с маленькой коробочкой. Кочетков почуял, что три рубля в ней есть, а Михаил Никифорович сказал ему с долей назидания: «Но принимать его все же советую вечером». Вот я и стоял. Очередь шла тихо, по логике нашей жизни многим пора было уже и осерчать, но нет, Михаила Никифоровича спрашивали, и он отвечал. По привычке — с паузами, вспоминал случаи из практики, а когда выдавал наружное, мазь Вишневского предположим, то и руками показывал, как и что надо делать. Мне он кивнул сдержанно, прочитал просьбу, подумал и сказал:

— Попробуйте зайти через два часа.

Что, у меня время, что ли, лишнее было! Лишнего не было, но свободное было. Я пошел на Покровку, посмотрел, как реставрируют палаты Сверчкова, а потом заглянул в Кривоколенный — не сломали ли там дети в забавах охранный забор у пустого нынче дома с подвалами семнадцатого века? Не сломали.

Через два часа Михаил Никифорович встретил меня у аптеки. Я был хмурый. Не на Михаила Никифоровича я хмурился, а на себя. Что я маюсь дурью, неужели мне не хватает своих забот? Но все же я рассказал Михаилу Никифоровичу о дяде Вале.

— Я знаю, — кивнул Михаил Никифорович. — Я у него был.

— Ну и что же ты? — спросил я с неким укором, будто бы Михаил Никифорович был в ответе за состояние дяди Вали.

— А что я… — пожал плечами Михаил Никифорович, но глаза при этом отвел в сторону. — Лекарств он не принимает…

— При чем тут лекарства? Ну ладно… А про Шубникова он тебе ничего не говорил? Зачем Шубников приходил к нему?

Михаил Никифорович не ответил. «Что я его пытаю? — подумал я. — Может быть, он и вправду доверил Шубникову попеченье над Любовью Николаевной».

— А как Любовь Николаевна? — спросил я осторожно.

— Как, как! — сказал Михаил Никифорович. — Живет у меня!

— Значит, она осталась…

— Ну осталась, — сказал Михаил Никифорович без особой радости.

— И что же, она ничего не знает о дяде Вале?

Тут и Михаил Никифорович стал сумрачный. Закурил.

— Надоело мне все это, — сказал он.

Михаил Никифорович жаловался редко и теперь скорее не пожаловался, а просто пожурил судьбу. Из нескорых и будто бы ни к кому не обращенных слов его я узнал вот что. Живут они с Любовью Николаевной как разведенные судом супруги, вынужденные оставаться пока под одной крышей. Обращаются иногда друг к другу с холодными дипломатическими выражениями. Нецензурных слов, во всяком случае, Михаил Никифорович ни разу не употреблял. Поначалу, поняв, что к Шубникову ее не определяют, Любовь Николаевна запрыгала, чуть ли не приятельницей крутилась возле Михаила Никифоровича, вроде бы даже и глазки строила. Но он ее осадил. Любовь Николаевна замолкла, и Михаил Никифорович почувствовал, что она гордая.

— Так уж и строила? — засомневался я.

Ну, не строила, пояснил Михаил Никифорович, а пыталась приветливо улыбаться. Теперь не улыбается. Закуски утром и вечером берет из холодильника, а чем и где она питается днем, он не знает. Выдает ей рубль в сутки, больше не в состоянии. На три дня она пропала вовсе, Михаил Никифорович уже обрадовался, но она вернулась. Положила на стол три рубля, видно, кормилась где-то за чужой счет или бесплатно. Про устройство на работу, хоть бы и лимитчицей, Михаил Никифорович ей даже и не намекал, но пора было этой дармоедке и самой задуматься.

— Уж больно ты строг к ней, — сказал я.

Мне-то было легко говорить так. Не со мной в квартире проживала Любовь Николаевна. Но обычно Михаил Никифорович своих денег не жалел, а деньги у него были малые, аптекарские, дамские зарплаты, пусть и две. Что же все-таки он учуял в Любови Николаевне, отчего она так раздражала его?

— Ладно, — сказал Михаил Никифорович, — что уж…

Тут он словно бы застеснялся чего-то в самом себе. Или какую вину в себе обнаружил… Помолчав, он согласился со мной, что да, возможно, и слишком строг. Тем более что в последние дни что-то неладное происходит с Любовью Николаевной. Что-то мучает ее. Какие-то всхлипы и стоны слышит порой Михаил Никифорович. Как медик он должен был бы дать совет, но нужна ли тут медицина? Он и не суется. Возможно, за советами, поддержкой и наставлениями Любовь Николаевна и отправлялась куда-то на три дня. Возможно, летала на помеле. Но толку мало, коли дядя Валя ослаб. Порой она взглядывала на Михаила Никифоровича как бы украдкой, но тут же отворачивалась в испуге, а Михаил Никифорович видел в ее глазах и беспомощность, и растерянность, и мольбу о чем-то. Раза два она падала ни с того ни с сего, будто бы наткнувшись на железную палку. Вчера Михаил Никифорович пришел домой, а она сидит в халатике на диване, ноги поджав под себя, шепчет что-то просительно, а глаза у нее опять мокрые. То ли кто-то ей мешает. То ли она недоучка. То ли просто растрепа.

— Ты ее вчера успокоил? — спросил я.

— Еще чего! — сказал Михаил Никифорович.

Оказывается, не всегда она смирная и затравленная. Оказывается, третьего дня Любовь Николаевна позволила себе разбушеваться. Швыряла на пол одежду, книги и посуду. Правда, скромная посуда Михаила Никифоровича при этом не билась. А вот книги его, в том числе и «Определитель лекарственных растений», она топтала босыми ногами. Была Любовь Николаевна в те яркие полчаса разбойной, как Алла Пугачева в народных легендах. Но и прекрасной. Возможно, и нечто ведьминское проявлялось в ней. Грозила она кому-то. Но явно не Михаилу Никифоровичу. И не было в ней дикарской свирепости, а было нечто озорное, благородно-отважное, будто Любовь Николаевна тотчас же должна вступить в рискованное сражение. В сражение она вступала не в латах и не в кольчуге, а в одной лишь нежнейших свойств голубой ночной рубашке, без прочего белья, ничего не боясь и не стесняясь Михаила Никифоровича, принимая его как бы за своего. Однако не ее доспехи возмутили Михаила Никифоровича. Возмутило его топтание «Определителя». Он на Любовь Николаевну цыкнул, пообещал применить силу и буйство прекратил. Поэтому вчера он ни о каких успокоениях жилички не думал. Сама, видно, при желании кого хочешь может успокоить.

— Отчего ты, Миша, тогда при нас рассердился на нее? — спросил я. — И теперь сердит…

— Бог Асклепий и дочери его Гигиея и Панацея!.. — резко произнес Михаил Никифорович, и мышца над правой ноздрей его задергалась. Выражение это, связанное отчасти с историей фармации, Михаил Никифорович произносил редко. Но коли произносил, следовало оставить Михаила Никифоровича одного.

— Извини, Миша, — сказал я. — Зря я к тебе пристал.

— Надо идти, — сказал Михаил Никифорович. — У нас там напряженное состояние.

Недели три назад Михаил Никифорович говорил о неприятностях в аптеке. Наверное, перемен не случилось.

— Пора бросать это занятие, — вздохнул Михаил Никифорович. — А то… Тут сто и там сто. Месяцами и пятьдесят. Это разве деньги для мужика? Никитин зовет меня на химический завод…

Совета я Михаилу Никифоровичу никакого дать не мог. Мы попрощались, предположив, что скоро увидимся на Королева, тем более что мне подарили воблу. Пообещали друг другу звонить, если что.

Свидание с Михаилом Никифоровичем меня огорчило. В самом Михаиле Никифоровиче было нечто тревожное… А я? Что я-то приставал к нему? Михаил Никифорович мог подумать, что из любопытства. Отчасти так и было. Но и что-то иное, смутное, для меня самого тайное толкало: иди, иди к Михаилу Никифоровичу. Ясно было, что Михаил Никифорович всего мне не открыл. Либо посчитал ненужным все-то открывать. Либо у него самого не было уверенности, что он в своих оценках и поступках прав.

Не зашел я в тот день к дяде Вале. Что я мог сказать ему?

Вечером я был направлен в овощной магазин за капустой провансаль. Было зябко. Ветер успокоился, снег, падавший нынче часа два, лежал мягкий и чистый. Мне бы с приобретением идти домой, а я минут сорок ходил возле дома Михаила Никифоровича, убеждая себя в том, что ходить полезно, что воздух — целительный, что снег, и весенние сумерки, и природа — прекрасны, что и сон будет хороший и что несомненно именно здесь и проходит тропа здоровья… Тогда я и увидел Любовь Николаевну. Она тихо шла от троллейбусной остановки к дому Михаила Никифоровича. Похоже было, что для буйств настроения у нее сегодня не было. Впрочем, Любовь Николаевна прошла от меня шагах в двадцати, а сумерки уже были синие. Заметил я вот что. Сутулилась она несколько, будто обреченно. Раза три вздрагивала испуганно, оглядывалась резко: не преследует ли кто ее. Никто не преследовал… Вот уж и лифт отвез ее, наверное, на восьмой этаж… А ладная все-таки женщина, не мог не отметить я, хоть и сутулилась из-за тяжких обстоятельств… Впрочем, женщина ли была Любовь Николаевна?

И тут из-под арки, ведущей во двор, словно из засады выскочили двое бородатых мужчин. Глядели они на мостовую и именно на следы, оставленные в свежем снегу легкими ногами Любови Николаевны. Были это Шубников с Бурлакиным. Будто охотники или любители природы и мира животных, исследовали они следы. Наклонялись, пальцами тыкали в снег и явно нюхали следы. Потом принялись укладывать что-то во вмятины от каблуков Любови Николаевны. Вернее, укладывал один Шубников, а Бурлакин, прыгавший рядом, давал советы. Потом Шубников пробежался вдоль следов Любови Николаевны, остановился возле одной из вмятин, расстегнул штаны и помочился в нее.

И опять Бурлакин прыгал и кричал, видимо выражая радость. Я не выдержал, двинулся к ним.

— Эй, живодеры, во что играете-то?

Явление мое подействовало на Шубникова и Бурлакина странным образом. Взрослые, здоровые люди, они словно бы испугались меня. Будто были застигнуты на месте серьезного безобразия не частным лицом с хозяйственной сумкой, а представителем власти. Конечно, они меня узнали, но, не дожидаясь моего приближения, бросились бежать и исчезли под аркой.

Я осмотрел следы Любови Николаевны. Струей Шубников опошлил безукоризненный белый цвет нынешней мостовой. Некоторые следы были затоптаны. В один из них Шубников вмял гвоздь, в четырех других, удостоенных внимания, лежали: лезвие «Нова», чуть ржавое, обглоданный хребет рыбы, видно копченой, битое стекло и измятые бигуди. Мне захотелось все подарки вытолкнуть из следов Любови Николаевны. Я и сделал это носком ботинка. И не просто вытолкнул, а выбил чуть ли не к самой стене.

Гулять желания более не было, я пошел домой.

Обернулся. Две бородатые физиономии смотрели на меня из-под арки. Я погрозил мошенникам кулаком.

9

Дней через пять я узнал, что дядя Валя стал двигать в Останкине дома. Глазами. А иногда и опустив веки. Мысленным взором.

Не сразу он привык к домам, начал именно с мелких предметов. А прежде он просто ожил. Почувствовал на своем диване в какой-то особенный миг возрождение организма, вскочил, подпрыгнул и встал на ноги. Почувствовал он и возобновление аппетита. Стало быть, надо было идти к народу, на улицу Королева. Авось у кого-то и картошка с селедкой, разложенная на «Строительной газете», нашлась бы. Но тут, рассказывали, что-то словно бы осенило дядю Валю, что-то будто толкнуло его в грудь. Или в спину. Или в иное место. И он взглянул на стакан с водой. Или на мой апельсин. Или на запонку с фальшивым рубином. Напрягся, брови нахмурил, заиграл скулами — и предмет двинулся. Ожившая и зазвучавшая собака суетилась возле ног дяди Вали, дядя Валя посмотрел на нее строго, отважился и поднял блошиную суку в воздух. Подержал ее полминуты над столом и распоряжением воли мягко опустил на линолеум. Никакой опустошенности, никакой гибельной усталости дядя Валя не ощутил, напротив, душа его рвалась к новым свершениям.

Палку дядя Валя все же взял. То ли желал на манер Ильинского, которому дядя Валя, а не Яшка Протазанов наверняка подсказал трактовку образа в «Иоргене», явить останкинским жителям чудо, то ли все же оставались в нем сомнения. А встретили дядю Валю хотя и с радостью, но и с непременными ироническими недоумениями и укорами. Скрывать силу дядя Валя не мог и, не усладив даже натуры, принялся подымать и двигать отдельные тела килек, луковицы, ломти черного хлеба, а потом, разъярившись, и пивные кружки. Полные кружки дяде Вале поначалу не доверяли, но затем, убедившись, что пустую посуду дядя Валя поднимает и опускает ровно, без толчков и срывов, разрешили ему двигать кружки и с напитком. Дядя Валя не оплошал. Он вошел в кураж, раскраснелся, годы сбросил.

— А вот мусорный ящик тебе, дядя Валя, слабо будет, — предположил таксист Тарабанько.

— Чего! — возмутился дядя Валя. — Пойдем!

Пошли во двор. Человек двадцать пошло. Про палку дядя Валя забыл.

— Какой? — спросил дядя Валя.

Ящиков стояло три. Металлические, серые, они и пустые-то были тяжелые. А два из них уже и забили всяким житейским хламом. Тарабанько заказал дяде Вале пустой ящик. Но дядя Валя поблажек не желал.

— На сколько подымать? — спросил дядя Валя.

— Ну… на метр…

Тарабанько, похоже, и сам был не рад своей дерзости.

— Стану я из-за метра суетиться! — раззадорился дядя Валя.

И через десять секунд мусорный ящик висел над головой дяди Вали. Зрители, понятно, стояли в стороне. Мало ли чего. Дядя Валя, конечно, богатырь и дух, но вдруг в нем опять иссякнет сила и предмет рухнет. А был момент, когда ящик, взвешенный в весеннем воздухе метрах в семи над грунтом, вздрогнул, покачнулся, картофельные очистки, дырявый валенок, мятая целлулоидная кукла посыпались из него, зрители зашумели, призывая дядю Валю отпрыгивать, но тот не смалодушничал, остановил покачивание ящика и поднял его еще метра на два. Потом дядя Валя поднимал два мусорных ящика сразу и как бы жонглировал ими. Потом он заставил в некоей карусели носиться разные предметы детской площадки, памятной всем, в том числе цветные лавочки и стол, однако тут его опыты стали надоедать. Некоторые зрители пошли обратно в пивной автомат. И Тарабанько бы ушел, но он чувствовал себя как бы обязанным дяде Вале — и за остановленную прежде кровь, и за поднятые в воздух по его дурости мусорные ящики. Он стал осторожно намекать дяде Вале, что тот опять израсходует себя и сляжет с собакой в полном бессилии, но дядя Валя остановиться не мог.

Тогда он и пообещал двигать дома.

Его опять же образумливали, выражали беспокойство по поводу здоровья и благополучия жильцов, как бы их не опрокинуло, не растрясло и не ужаснуло при передвижке. Дядя Валя заверил, что начнет он с домов пустых, обреченных на снос. Такие дома, деревянные, чуть ли не дачные, с террасами и мансардами, в один и в два этажа, действительно стояли в голых пока садах на северной стороне улицы Королева, той, что ближе к Шереметевской дубраве и Выставке достижений. При этих беспокойствах зрителей и кураже дяди Вали и появились, рассказывали, Шубников и Бурлакин. Они принялись подстрекать дядю Валю к свершению безрассудных и авантюрных действий. Шубников был при бороде, как всегда, беззаботен и громок, а Бурлакин отчасти притих и надел на голову мешок из белого сурового полотна с прорезями для глаз, носа и рта. Будто гентский палач. Позже выяснилось, что накануне Бурлакин по своей склонности ввязываться в пустые затеи съел на спор восемь килограммов фотографической бумаги. Бумага же эта, как известно, содержит галогены серебра. Другой бы сдох, а Бурлакина лишь пронесло. Но свойства бумаги перешли к нему. В темноте кожа Бурлакина была хорошей, а на солнце и даже при электрическом освещении становилась еще лучше — совсем черной, словно Бурлакин родился не на Большой Переяславской улице, а в пригороде Нджамены. Бурлакин тогда еще не привык к засвечиваниям, при всей своей наглости смущался последствий спора и ходил за Шубниковым смирный. Но и он давал дяде Вале советы… Жаль, что я в тот день был занят работой.

Вот тогда дядя Валя и поднял первые в своей жизни дома. Начал он, правда, с усадебных построек — летних кухонь, сараев, туалетов, — но потом неким винтом послал в воздух столетней красоты дом, то ли избу, то ли дачу, память о добашенном Останкине. А там уж взлетели дома покрепче и бараки в два этажа. Дом-музей Сергея Павловича Королева, стоявший поблизости, хотя Шубников и подзуживал, дядя Валя отказался трогать — все же в нем были экспонаты и люди.

Стоял дядя Валя со зрителями метрах в ста, а то и дальше от увлекших его домов. Стоял в сквере, известном местным жителям как Поле Дураков. Прохожие, проезжие, водители и пассажиры троллейбусов, работники милиции особого внимания на полеты деревянных строений не обращали. Мало ли что. Может, кино снимают. Скажем, режиссер Шамшурин. А может, пробуют новые способы удаления одряхлевших кварталов. Впрочем, никакого удаления не происходило. Постройки дядя Валя ставил на место. Ставил аккуратно, и они как бы снова прирастали к останкинской земле.

Шубников требовал, чтобы дядя Валя перешел к каменным строениям. Но дядя Валя сказал:

— Хорошенького понемногу.

Тут и Бурлакин стал подзуживать, стыдить, на что дядя Валя посоветовал ему высморкаться в мешок. При этом было видно, что он не устал.

Два дня он ничего не двигал и не останавливал кровь.

В субботу я пошел в магазин, теперь уже в очередь за югославским черносливом, и встретился с Михаилом Никифоровичем Стрельцовым. Оказалось, что перемены случились не только с дядей Валей, но и с Каштановым. И с Любовью Николаевной.

— С ней это я дал маху… — поморщился Михаил Никифорович, и мышца над правой ноздрей его задергалась. Он стал говорить нервно про какие-то цветы и про каких-то дураков, которые покупают цветы.

Но вот чернослив был приобретен. И когда мы уже держали кружки, Михаил Никифорович объяснил мне, что дурак — это он. Именно он пять дней назад купил цветы. Как человек разведенный (о его разводе я сообщил в первых строках своего рассказа и буду вынужден позже вернуться к этому обстоятельству), Михаил Никифорович имел все права и желания, а порой и обязанности отправляться свободными вечерами к той или иной приятной ему знакомой. Но никогда в подобных случаях цветов он не покупал! А тут взял и купил. А женщины не оказалось дома. Михаилу бы Никифоровичу швырнуть букет в урну, он же забыл о том, что у него в руках, и приехал с цветами домой. И преподнес цветы жиличке. Та снова сидела в халатике на диване, вздрагивала и вытирала слезы. Михаил Никифорович спросил, отчего она вздрагивает и ревет. Любовь Николаевна, не вступавшая в последние дни с ним в беседы, заговорила. Оказалось, что у нее воруют тень и что ей портят следы. «Ну не ревите! — сказал Михаил Никифорович. — Возьмите лучше». И сунул ей букет. Потом выяснилось, что это не букет, а три букета. Михаил Никифорович до сих пор не может простить себе, что потратил десятку на эдакую дрянь. «Это мне?» — робко и трепетно спросила тогда Любовь Николаевна, будто не веря своему счастью. «Ну а кому же еще? — сказал Михаил Никифорович. И соврал на всякий случай: — Других у меня нет». Он скоро заснул на раскладушке в ванной, но был разбужен. Любовь Николаевна плясала и пела. На голове у нее был венок, красное с желтым, и тюльпаны, и гвоздики, и еще какие-то растения венчали голову Любови Николаевны, надо признаться, красивую. «Все вернулось, все пришло! Все вернулось, все пришло!» — пела Любовь Николаевна. И когда Михаил Никифорович встал и попросил женщину не шуметь, Любовь Николаевна поклонилась ему в пояс, да так ладно, будто была воспитана в ансамбле танца Сибири… Теперь все, теперь она бойкая и задорная, хотя порой и снова вздрагивает… Перемены эти Михаил Никифорович связывал с венком, сплетенным из букетов, доставленных не по адресу.

— Значит, ты говоришь, — сказал я, — воровали тень и портили следы?

— Что-то вроде, — кивнул Михаил Никифорович.

— Насчет следов я видел. А вот тень… Тут для меня новое…

— Что ты видел?

— Видел кое-что…

Невдалеке от нас стоял дядя Валя. И возле него, естественно, люди. Мы с Михаилом Никифоровичем подошли к ним. Дядя Валя был нынче значительный и задумчивый. В старые времена мы бы за полчаса узнали от него десятки острых и поучительных историй про войну и про искусство с непредвиденными поворотами, а тут дядя Валя молчал и курил. Я не выдержал и выразил дяде Вале свою жалость по поводу того, что не присутствовал при опытах с мусорными ящиками и останкинскими коттеджами. Прежний дядя Валя тут же бы сказал: «Но беда-о ведь небольшая, а? Пойдем!» И мы бы пошли. На это я и рассчитывал. Но этот дядя Валя строго — да и то после затяжки — заявил:

— С домами хватит.

Опять задумался. И сказал:

— Буду лечить.

— Лечить?

— Лечить не сразу… Сначала буду ставить диагнозы.

— На расстоянии? — поинтересовался Михаил Никифорович.

— И на расстоянии, — сказал дядя Валя. — Кому и через стену. Кому по переписке. Кому по телефону. Кому прикосновением.

На всякий случай я отодвинулся от дяди Вали. Как человек с воображением, а стало быть, с предрассудками и суевериями, я предпочитал болеть без диагнозов. Так хоть какие-то надежды остались бы…

10

Перемены, происшедшие с Игорем Борисовичем Каштановым, были такие. Во-первых, он купил лошадь. Во-вторых, у него появилась жена, юная кабардинка.

О приобретении лошади Игорь Борисович при встрече охотно рассказал мне. Дня три назад он лежал утром в кровати уже почти одетый. Без желания опохмелиться. Без многих других желаний. Жизнь снова казалась ему погубленной. Все он проклинал. И себя. И Татьяну Алексеевну Панякину. И стройку, куда он обязан был по принуждению отправиться через полчаса. Проклинал и долги, вызвавшие это принуждение. Вот, мечтал он, заплатить бы долги и заняться приятным делом. Предположим, снова начать писать прозу. Или пойти в мясники. Или еще куда-нибудь. Или вообще никуда не ходить… Вот если бы хоть тысячу рублей внести в счет погашения…

Когда Игорь Борисович все же смог поднять себя и стал надевать штаны, он нашел в кармане тысячу пять рублей. А накануне он и двух копеек не сумел выудить из того же кармана. Да и дыра вчера была в кармане. Сегодня же она оказалась заштопанной. Мечтать-то Игорь Борисович мечтал, но и в грезах своих к Любови Николаевне он не обращался. Выходило, ей было достаточно устного согласия принять ее услуги, вырвавшегося у Игоря Борисовича из жалости к Любови Николаевне на памятной встрече пайщиков кашинской бутылки. Выходило, она его желание подстерегла. Подстерегла, и нате вам — тысяча рублей! И еще пять рублей поверху.

Игорь Борисович растерялся. Что делать с пятью рублями, он знал. А что с тысячей? Одно дело мечтать о погашении долгов несуществующими рублями, другое — нести чужим дядям живые, кровные деньги. Но нести было надо. «Отнесу», — пообещал себе Игорь Борисович. Впрочем, обещание не содержало в себе обязательного срока. Может, завтра, решил Игорь Борисович. Или еще когда… Но что-то и тяготило его, будто бы он отчитываться должен перед кем-то за эту тысячу. Может быть, перед Любовью Николаевной? Не хватало еще. А вдруг и не из ее кошелька была та тысяча?

Однако он скоро забыл о Любови Николаевне. А возвращаясь со стройки, увидел, как извозчик бил лошадь. Извозчик и кобыла служили, видно, при складе стеклянной посуды, на телеге или на чем там, на конном прицепе, что ли, — колеса в резиновых шинах — были установлены в четыре ряда ящики с пустыми бутылками. Кобыла и так была измордованная, а свирепый мужик в черном тулупе все полосовал ее кнутом, впрочем, она все равно не шла. Среди выражений произносились и слова: «Когда я от тебя избавлюсь, старая кляча!» Каштанов хотел было вырвать кнут у мужика. Но не дотянулся.

— Что ты делаешь, скотина! — закричал он. — Что ты мучаешь животное!

— Моя лошадь, — сказал мужик, успокоившись вдруг. — Что хочу, то и делаю. Купи себе лошадь, целуй ее хоть в зад. Да денег у тебя не хватит купить!

— У меня денег хватит! — возразил Игорь Борисович. — И на лошадь и на тебя в придачу!

Извозчик все же выразил сомнение по поводу богатств Игоря Борисовича, пришлось тому трясти в воздухе пачкой зеленых банковских билетов.

— А бери ее к лешему! — заявил мужик. — За семьсот рублей.

Каштанов тут же отсчитал семьсот рублей.

Пока мужик отвозил посуду на склад, Игорь Борисович нервничал, все не верил, что ему удастся выкупить животное. Однако сделка состоялась. Мужик освободил кобылу, протянул поводья Игорю Борисовичу. В воодушевлении находился Игорь Борисович, долгие версты от Бескудникова до улицы Королева вышагивал он легко. Все вспоминал: нет ли у кого нынче либо на неделе дня рождения? Предположим, у Скорупы или у Добкина? Он лошадь преподнес бы в подарок. Но нет, торжества вроде бы ни у кого не намечалось. На Королева, у автомата, Игорь Борисович привязал лошадь к тополю, публика ходила смотреть на нее, пока Каштанов пил пиво и разговаривал. Но надо было найти животному крышу.

Во дворе дома Игоря Борисовича на Кондратюка пустовал гараж, хозяин его за пятьдесят рублей в месяц согласился сдать помещение в аренду. Игорь Борисович достал лошади и пищу — купил сена и овса у служителей павильона животноводства на Выставке.

Относительно жены, юной кабардинки, Игорь Борисович говорить не захотел. Сообщил только, что ее зовут Нагимой.

— Нет ли у нее братьев? — спросил я.

— Есть. Три брата, в ауле под Нальчиком. А что?

— Да так… — сказал я. И лишь добавил, что кабардинцы народ горячий, особенно братья юных красавиц. И коней любят. Все наездники из Кабарды.

— Ничего, — сказал Игорь Борисович и грудь распрямил.

А я вспомнил, что в своем утреннем монологе на кровати Игорь Борисович, по его словам, проклинал Татьяну Алексеевну Панякину. Возможно, что и тут Любовь Николаевна подстерегла некое мечтание Каштанова, оттого и возникла в жизни Игоря Борисовича кабардинка Нагима.

Многие ходили смотреть лошадь Игоря Борисовича (кто-то говорил, что и не лошадь, а коня). Михаил Никифорович, рассказывали, кормил лошадь овсом из ладоней и гладил ее по холке. Что же касается дяди Вали, то утверждали, будто он поставил лошади диагноз. Как раз напротив домов дяди Вали и Каштанова на Кондратюка в зеленом месте находилась известная в Останкине ветеринарная лечебница. Лошадь можно было отвести туда и проверить справедливость диагноза. Дядя Валя отверг это предложение, посчитав его унизительным. Он брался и лечить лошадь без ветеринаров и костоломов. Впрочем, лечить ее он был намерен не сейчас, тем более что недуг не был смертельным. В ближайшие недели дядя Валя полагал заняться лишь диагнозами. Лошади дядя Валя ставил диагноз сначала прикосновением, а потом и через обитую железом стену гаража. Показания вышли одинаковыми.

Иные посвященные останкинские жители, впрочем, их было немного, с интересом поглядывали на Михаила Никифоровича. Дядя Валя и Каштанов уже начали. Следовало ожидать, что и Михаил Никифорович начнет. А он не начинал.

В автомате в часы досуга крутились возле Михаила Никифоровича Шубников и Бурлакин. Действие галогенов серебра на организм Бурлакина так и не прошло, но Бурлакин уже не смущался засвечиваний и перестал носить мешок.

— Ну, Миша, ты-то чего-нибудь такое отмочи! — хитро шептал он Михаилу Никифоровичу.

— А то ведь я не выдержу! — громко добавил Шубников. — Отберу у тебя права! За свои-то четыре рубля!

Михаил Никифорович молчал.

— Сазана-то съели? — спросил я как-то Шубникова.

— Отчего же, — сказал Шубников. — Он живет в ванне. Вот какой стал!

— Мы его воспитываем, — добавил Бурлакин.

Такие времена наступили в Останкине. В ванне плавал и рос волжский сазан, в гараже квартировала лошадь. Причем Каштанов предполагал через месяц, коли позволит природа, начать пасти ее на Поле Дураков, возле дома-музея Сергея Павловича, а потом, возможно, и отправлять в ночное в Сокольники, на Оленьи пруды.

— А что же вы женщине следы портили? — спросил я Шубникова. Спросил, отчасти прикидываясь простаком. Я-то догадывался, зачем они портили следы.

— А затем! — сказал Шубников. — Дальше будет хуже. Увидите.

Менее всего я узнавал в те дни о Любови Николаевне. Иногда я все же встречал ее, но разговоров с ней не вел… Кое о чем сообщил мне Михаил Никифорович. Да, Михаил Никифорович временами был молчун, но все же не до такой степени молчун, как тургеневский Герасим. И однажды он в явной досаде рассказал мне о приходе в его квартиру участкового милиционера Куликова. Якобы было получено анонимное письмо с намеками о присутствии на жилплощади Михаила Никифоровича Стрельцова, в особенности в ночные часы, когда город безмятежно и доверчиво спит, таинственной женщины без прописки. Возможно, что и иноземки. Возможно, что и из страны с конвертируемой валютой. Куликов частично зачитал Михаилу Никифоровичу письмо. Михаил Никифорович услышал выражения, свойственные устной речи Шубникова и Бурлакина. Дать отповедь авторам письма и участковому, заявив, что никакой таинственной женщины не было и нету, Михаил Никифорович не мог, потому как женщина, и именно Любовь Николаевна, открыла дверь лейтенанту. Поняв, в чем суть деликатного прихода участкового, Любовь Николаевна, поначалу любезная и улыбчивая, несколько возмутилась, принесла сумочку и резко протянула Куликову паспорт, какие-то справки, еще какие-то документы. Из них и из слов Любови Николаевны Куликов и Михаил Никифорович узнали, что Любовь Николаевна Стрельцова приходится Михаилу Никифоровичу племянницей, она дочь его старшего брата Николая, проживающего ныне в городе Ровно Украинской ССР; окончив институт, она два года работала в городе Кашине Калининской области, а теперь поступила в аспирантуру Московского стоматологического института, могла бы устроиться в общежитии, но участливый дядя Миша пригласил ее в свой дом. Штамп временной прописки был поставлен в паспортном столе пятьдесят восьмого отделения, где служил и лейтенант Куликов. Никаких сомнений документы и справки у него не вызвали, он стал шутить с Любовью Николаевной, на прощанье пожелал ей счастливой учебы и выразил мечтание, если у него заболит зуб, доверить этот зуб именно Любови Николаевне… «Ну вы наглеете! — заявил жиличке Михаил Никифорович. — Вы хоть санитаркой себя объявили бы, а то аспиранткой… Вы хоть бормашину-то от унитаза отличите?» Любовь Николаевна ответила, что она изучила паспортные порядки и что приезжая племянница-санитарка вряд ли бы имела право на временную прописку. «Ну ладно, — сказал Михаил Никифорович, надо полагать, строго. — Но чтоб больше ни о каком моем брате вы не вспоминали!..» Брат Михаила Никифоровича действительно проживал в Ровно и по стечению обстоятельств был там заведующим стоматологическим отделением больницы. «Как скажете, так и будет», — согласилась Любовь Николаевна. Но особой почтительности в ее словах Михаил Никифорович не почувствовал.

— Может, она и аспирантские деньги получает? — предположил я. — А ты ей еще по рублю даешь.

Это предположение озадачило Михаила Никифоровича. Он долго молчал. Потом все-таки сказал:

— Пусть.

Однажды, когда кто-то стал рассуждать о простудах, я поинтересовался у Михаила Никифоровича, не подвержена ли Любовь Николаевна воздействиям весенней дурной погоды. Михаил Никифорович посмотрел на меня с неким удивлением и сказал: «Нет. Она крепкая, как тумбочка»; я хотел было спросить, почему именно как тумбочка, но Каштанов тут же стал говорить о повышении цен на Мальте.

11

2 мая Любовь Николаевна посетила пивной автомат на улице Королева.

Накануне дядя Валя поднял в воздух пятиэтажный кирпичный дом в Хованском проезде, возле входа на Выставку достижений. Через полчаса он поставил его на место, не повредив ни людей, ни их судеб, ни мебели, ни электрических проводов, ни системы водоснабжения и канализации.

Это было отчасти удивительно, потому как дядя Валя — все помнили — обещал теперь лишь ставить диагнозы и лечить.

В автомате Любовь Николаевна пробыла часа два. Стояла со всеми. Лишь однажды отходила в сторону по просьбе Михаила Никифоровича для частной беседы. Михаил Никифорович потом сообщил мне, что он решил сразу же предупредить Любовь Николаевну о возможных затруднениях. О том, что, если она собралась стоять в автомате и пить пиво, ей придется терпеть. Во-первых, терпеть матерные выражения, истребить которые здесь никто не в силах. Во-вторых, помнить, что пиво куда стремительнее арбуза, а туалет в автомате таков, что им могут воспользоваться лишь мужчины. Как решились сложности с туалетом, сказать не возьмусь, а вот выражений — в нашем по крайней мере углу автомата — в те часы не прозвучало ни одного. Все стали рыцарями, говорили, правда, медленнее, чем обычно, будто бы подбирали слова из чужого языка. Чувствовалось, что не чья-то чужая воля исказила словарный запас участников беседы, а виной тому — общее расположение душ.

«Отчего это Михаил Никифорович сравнил ее с тумбочкой?» — снова подумал я. Никак Любовь Николаевна не была похожа на тумбочку.

Очень приятная и ласковая стояла она в тот день с нами. И кружку с пивом держала изящно. Не портило ее место. Напротив, она облагораживала и само место и нас, постоянных посетителей. Погибших — в глазах иных жен — людей (почти никто из нас не имел автомобиля). Нынешних ее собеседников. Любовь Николаевна даже приняла участие в решении двух кроссвордов. Надо заметить, что кроссворды были не простые. Один в виде танка с пушками. Другой, из «Гудка», с железнодорожными смыслами. И не все слова в них даже самые энциклопедически образованные любители смогли взять. А Любовь Николаевна, пусть и не сразу, эти слова отгадала. В частности, вспомнила, что «часть здания, выступающая за основную линию фасада», зовется ризалитом. И когда стали судить, какая же такая была первая киргизская опера, она без колебаний назвала «Айчурек», а сомневающимся напомнила и фамилию композитора Малдыбаева. Проще всего, как казалось мне, было ей сообщать нам имена всяких птиц, лесных, болотных, прочих. Хорошо известны были ей деревья и растения, в частности лекарственные и медоносные… Вполне возможно, что нынешняя Любовь Николаевна знала и о шагреневой коже и о Дориане Грее, которыми мы морочили ей голову совсем недавно. Было видно, что за последние недели представления Любови Николаевны о мироздании и его частностях углубились. Или расширились.

День был праздничный. Славно грело солнце. Кто-то заметил, что скоро в сквере возле автомата и на Поле Дураков вспыхнут одуванчики. Любовь Николаевна стала говорить о свойствах и запахах одуванчиков, потом о ландышах. Говорила она складно, с неким поэтическим чувством. С удовольствием говорила. Но вдруг замолчала. Будто спохватилась…

Позже, думая о 2 мая, я вспомнил, что на самом деле Любовь Николаевна в автомате говорила не больше других. А создавалось впечатление, словно она в разговоре главная.

Праздник уже устал, но совсем не иссяк и не утих. Люди, кто с Выставки, кто из Останкинского парка, кто из дубрав и оранжерей Ботанического сада, заходили в автомат семьями. Поздравляли знакомых и незнакомых. Случалось, ввозили и коляски с младенцами. Непременные воздушные шары, красные, лиловые, желтые, напрягали нити, готовы были, казалось, поднять коляски в выси. Иные из шаров обретали свободу, уплывали в предпотолочье, качались там в воздушных струях беспечно, способствуя общему благодушию. Известная художница Жигуленко, хоть и пришла с приятелями в автомат (со мной раскланялась) в праздном настроении, не выдержала, достала из кармана кожаного пальто то ли открытку, то ли вчерашнюю телеграмму и фломастером стала что-то набрасывать на бумаге. Потом выяснилось, что все бывшее тогда с нами она хотела вместить в себя и выразить в линиях и в цвете. Осенью на Кузнецком мосту мы увидели ее картину «Праздник», и на холсте были мы с кружками и с сумками, и Любовь Николаевна, и коляски с младенцами, и лиловые шары под сводами.

А я смотрел тогда на как бы высвеченную изнутри вдохновением художницу и вдруг сообразил, что и Любовь Николаевна сегодня в кожаном пальто.

Кожаное пальто знаете сколько стоит? Иному кумиру дважды придется выступать в концертах минут по пятнадцать (не менее того), прежде чем он сможет приобрести натуральное кожаное пальто. А Любовь Николаевна уже являлась на встречу с нами в хорошей дубленке, возможно что и в канадской. Да и платья, кофточки, брюки, однажды — джинсовый костюм, носила она отменные, вряд ли бы они вызвали презрительные усмешки останкинских модниц.

Подумал я тогда и о другом.

Менялись не только наряды Любови Николаевны. Менялся и ее облик. Вот сегодня носик у нее оказался вздернутый. Одежды — ладно, их и погода заставляла менять. Да и дамы, украсившие Москву, не могли не влиять на туалеты Любови Николаевны. Как подтвердилось позже, была она особой наблюдательной и азартной. Да и вообще женщина есть женщина… Но вот носик… Я помнил точно (хотя теперь, конечно, и имел причины для сомнений в этом), что в первые минуты посещения автомата Любовью Николаевной нос у нее был прямой. Не большой, не малый, а совершенный. Приятно было смотреть на этот нос. Но вот пришла художница Жигуленко, сама по себе симпатичная, хотя шустрая и ветреная, со вздернутым носиком, и сразу, а может быть и через полчаса, изменилась форма носа Любови Николаевны. То ли позавидовала Любовь Николаевна женщине, то ли понравилась ей ее внешность, то ли нечто родственное (вдруг и ведьминское?) почуяла она в художнице. Словом, с носом ее случилась метаморфоза. И когда художница ушла, помахав мне своей талантливой рукой, нос Любови Николаевны прежним не стал.