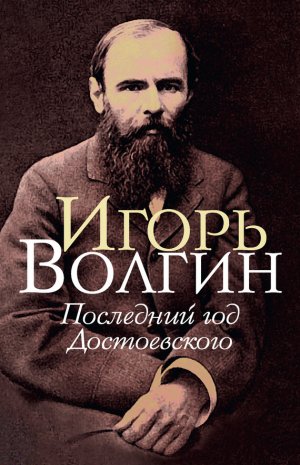

Последний год Достоевского Волгин Игорь

Лекарство и на самом деле могло быть превосходным. Но, очевидно, тут действовали ещё и те внутренние силы, которые в момент наивысшего напряжения «замораживают» болезнь, снимают головную боль и обостряют сознание.

«…А “мы” читали на разных чтениях, – сообщает Анна Григорьевна А. А. Достоевскому (племяннику), – и нам аплодировали больше, чем Тургеневу, и будем читать и впредь получать аплодисменты»[461].

Анна Григорьевна ревностно относилась к успехам мужа: ход его соперничества с Тургеневым включается в число главных семейных новостей.

Она не ведала, что Достоевский «обошёл» Тургенева не только 21 марта, но и на следующий день.

22 марта великий князь Константин Константинович записывает в дневнике: «Вчерашний вечер с Тургеневым расстроился; он несколько раз подвергался подозрениям в революционном направлении, и хотя эти предположения вовсе не основательны – нельзя напрасно делать Мама целью вздорных слухов. В утешение я затеял сегодня вечер с Достоевским… Вечер был в малиновом кабинете Мама, а приглашения я рассылал её именем, хотя она сама не могла показаться по болезни. Евгения[462] была очень довольна Достоевским, проговорила с ним весь вечер»[463].

Интресно: догадывался ли Достоевский, что на сей раз его действительно пригласили «вместо» («в утешение», как деликатно выразился великий князь)? Хочется верить, что нет: в противном случае его реакция могла быть такой же, как во время первого визита математичек.

Но пора, пожалуй, назвать ещё одну причину, вызвавшую тогда его неожиданный «каприз».

В его архиве хранится письмо следующего содержания:

22. III 1880

Уважаемый Фёдор Михайлович, Вы сказали вчера, вероятно, слушательницы Бестужевских курсов сердятся, что я отказался читать на их вечере.

Нет, милый Фёдор Михайлович, не сердимся мы и не смеем сердиться. Мы не можем желать того, что хотя сколько-нибудь может нарушить Ваше спокойствие, повредить Вашему здоровью. Мы любим Вас глубоко и умеем беречь Вас в наших сердцах; мы знаем, что Фёдор Михайлович – один и другого такого не будет никогда. Мы даже не завидуем педагогичкам. Делить Вас – как-то и в голову не приходит. Ведь Вы и так принадлежите всем. Мы можем только внимать с благоговением Вашему светлому слову, где бы оно ни было произнесено, и благодарить Вас, бесконечно благодарить за внушённую Вами нам любовь.

Живите, живите долее. Лучше никогда не появляйтесь среди нас, только храните Ваши силы, Ваше здоровье.

Прощайте, целую крепко, крепко Ваши руки. Простите, не сердитесь, что так написала, но никакими иными словами не умею закончить этой записки.

Одна из слушательниц Бестужевских курсов

Л. Пыхачева[464]

Абсолютно искреннее и трогательное, это послание написано на следующий день после вечера в Благородном собрании и несёт в себе его живой отзвук.

Как явствует из текста письма, на вечере 21 марта присутствовали бестужевки: состоялся разговор, причём Достоевский высказал нечто вроде извинения за свой отказ выступить на курсах. Надо полагать, переговоры о таком выступлении (которое, очевидно, должно было состояться в эти же мартовские дни) шли параллельно переговорам с математичками. И, отказывая последним, Достоевский мог иметь в виду возможность своего выступления на Бестужевских курсах. Однако математички оказались настойчивее: их повторное посещение решило дело в их пользу.

В свою очередь отказ бестужевкам мотивировался действительно серьёзной причиной: состоянием здоровья (три выступления подряд – нагрузка для него непомерная). И всё-таки он ощущает себя виновным и спрашивает, не сердятся ли на него курсистки. Совестливость – одна из его структурных черт.

Ему было трудно отказать бестужевкам: с курсами связаны некоторые воспоминания.

С.-Петербургские Высшие женские курсы были открыты сравнительно недавно – в сентябре 1878 года.

Это было первое в России высшее учебное заведение для женщин. Идея, которую горячо поддерживал автор «Дневника писателя», была наконец воплощена в жизнь.

Достоевский симпатизировал курсам не только как учреждению: с ними его связывали и некоторые личные отношения.

В числе тех, кто много лет вёл борьбу за открытие курсов, – Анна Павловна Философова. Она была первой председательницей Комитета общества для доставления средств Высшим женским курсам (именно это общество и устраивало благотворительные вечера; Достоевский числился в списке его членов).

Первым директором курсов (чьё имя они и носили) был академик К. Н. Бестужев-Рюмин (племянник казнённого декабриста). Он же состоял председателем Славянского благотворительного общества; Достоевский недавно был избран товарищем председателя.

За полтора месяца до смерти Достоевского, в декабре 1880 года, к нему обратится неугомонный П. И. Вейнберг – на этот раз в стихотворной форме:

- «Опять Бестужевские курсы

- С поклоном к Вам. В нужде они

- Весьма большой. Добыть ресурсы

- Совсем необходимо; дни,

- Часы им дороги…»[465]

Несколько ранее тот же Вейнберг писал: «…Без Вашего участия о хорошем сборе и думать нечего. В прошлом году это участие уже доставило немалую сумму денег»[466].

Прошлогоднее выступление было памятно Достоевскому не только своим материальным успехом.

5 апреля 1879 года (то есть через три недели после тургеневских торжеств, через три дня после соловьёвского покушения и через день после детского праздника в Соляном городке) он читал в здании Александровской женской гимназии: весь сбор шёл Бестужевским курсам. «Он выбрал сцену из “Преступления и наказания”, – вспоминает Анна Григорьевна, – и произвёл своим чтением необыкновенный эффект»[467].

Анна Григорьевна ошибается: он читал отрывок из другого романа. Что же касается «необыкновенного эффекта», она совершенно права.

О степени этого эффекта можно судить по двум письмам, отправленным на имя Достоевского в один и тот же день – 6 апреля 1879 года, то есть назавтра после его выступления.

Оба автора не пожелали назвать своё имя. «Один из многочисленных ваших читателей и почитателей» – так подписано первое письмо. Под вторым не значится ничего.

«Фёдор Михайлович, – пишет первый корреспондент. – Без всякого прибавления: Фёдор Михайлович – без “Милостивый государь”, без “Многоуважаемый” и проч. Просто – Фёдор Михайлович! Так лучше и проще».

Письмо написано под впечатлением. На вчерашнем вечере автор письма впервые увидел Достоевского. «Я и на вечер вчера пришёл, – пишет он, – только для того, чтобы посмотреть на вас. Я ведь никогда до вчерашнего вас не видел. Не один я так. Нас много так пришло. И все очень были рады, что вы так любовно были приняты. Именно любовно, а не как-нибудь там иным образом. Вон Тургенева тоже принимали хорошо, может быть, с большим блеском, но именно с блеском. Души-то там вряд ли много было. Он ведь больше уму говорит. Потому так его и принимали – с уважением, потому нельзя – талант. Вас же просто, любовно, сердечно, потому что талант вы такой простой, сердечный».

Здесь интересна разница в восприятии. Но было бы ошибкой заключить, что 5 апреля 1879 года Достоевский выступал вместе с Тургеневым. Это не так: ещё 21 марта Тургенев отбыл за границу, и автор письма, скорее всего, имеет в виду одно из его мартовских выступлений.

«Право, Фёдор Михайлович! – продолжает «один из почитателей». – Вот только что встал с постели, вспоминаю вчерашнее – и как всё хорошо, впечатление осталось приятное. И рубля не жалко, право! А для меня рубль много значит».

Последняя фраза удостоверяет, что автор письма – человек небогатый. Кто же он? Студент, учитель, мелкий чиновник? Трудно сказать. Он застенчив. «Мне хотелось бы насказать вам много-много хорошего, да вот – бумага проклятая: не укладывается на ней как-то, перо-то плохо умею держать в руке. На словах я бы лучше вам сказал. Впрочем, нет; пожалуй, ничего бы не сказал. Как вчера – хотелось пожать вашу руку, да так с одним желанием и остался: вышло бы, пожалуй, уж очень заметно и торжественно…»[468]

Те, кто ощутил на себе воздействие самой личности Достоевского, испытывают острую потребность во встречном, ответном душевном движении. Эта потребность излилась и в другом анонимном письме от того же дня, которое имеет смысл привести полностью.

6 апреля 1879 года

Батюшка любимый мой, голубчик, вам нельзя читать! Вот если б вас слушать можно было, стоя на коленях, да за каждое ваше гениальное слово можно было бы отдавать свою душу, тогда ещё вам простительно читать, а то подумайте, какое мучение человеку слушать вас, чувствовать просто какую-то боль от восторга, и знать, что нет никаких сил, никакой возможности выразить всего, что чувствуешь, – это ужас как больно! Кроме того, вам самому нельзя слышать и видеть благоговения перед собой: вам ужасно вредно волноваться (а вы ведь тогда волновались, когда читали, я уж не знаю, как и назвать тот отрывок из «Братьев Карамазовых» про Илюшечку!). Если можно, примите мой совет от одного восторга и любви к вам – не читайте больше, не то помогите найти возможность отдавать вам свою душу.

«Очень нужное»[469] – пометил на конверте автор этого поразительного послания – и он не ошибся. Такие письма были очень нужны Достоевскому: не менее, чем он сам был нужен своим слушателям и корреспондентам.

Однажды он признался: «Писателю всегда милее и важнее услышать доброе и ободряющее слово прямо от сочувствующего ему читателя, чем прочесть какие угодно себе похвалы в печати. Право, не знаю, чем это объяснить: тут, прямо от читателя, – как бы более правды, как бы более в самом деле»[470].

Его корреспонденты именуют его «просто Фёдор Михайлович» или – ещё интимнее, ещё доверительнее – «батюшка»: мало кто из русских писателей, его современников, удостаивался такой эпистолярной непосредственности. Впрочем, он сам давал читателям подобное право: это было ответом на искренность его собственного искусства.

После издания «Дневника писателя» (1876–1877) бурно разрослись его личные и общественные связи. Ему писали и к нему являлись верующие и атеисты, он стал вхож в камеры заключённых и в великокняжеские салоны.

В последние годы у него появляется много неизвестных друзей. И это не могло его не радовать.

Однако как обстояло дело с друзьями известными?

Глава X. Друзья и знакомые

Увы, в эти последние годы у него нет близких и сокровенных друзей. Друзей, до конца ему преданных, свободно вхожих в его внутренний мир. Страхов? Но какой же это друг… Аполлон Николаевич Майков? Да, конечно: это приятельство тянется ещё с сороковых годов, но их близость (более ощутимая на расстоянии – во время пребывания Достоевского за границей) в последние годы заметно ослабла. И Страхов, и Майков – особенно после публикации «Подростка» в «Отечественных записках» – относятся к нему, по его собственному выражению, «со складкой». Страхов, правда, регулярно обедает; однако и он, и Майков в эти годы скорее друзья семьи – без той внутренней теплоты, которая присуща интимным духовным связям. Оба лишь совершают освящённый временем (и поддерживаемый растущим успехом Достоевского) обряд.

Владимир Соловьёв? Их глубокий интерес друг к другу, несмотря на значительную разницу лет, мог бы получить сильное развитие (недаром в 1878 году они предприняли совместное путешествие в Оптину пустынь). Но Вл. Соловьёв слишком погружён в свои академические занятия, а Достоевский – в своё писательство, чтобы крепко «обняться душами». Да и сами-то души не расположены к объятиям…

Может быть, О. Ф. Миллер, А. С. Суворин, Всеволод Соловьёв, И. С. Аксаков? Это все добрые знакомые, связанные с ним более внешним образом. Это его близкий круг, но опять-таки – круг не интимный. Здесь нет того приятия, которое – в разной степени – отличало, скажем, отношения Пушкина с Дельвигом, Вяземским, Жуковским, Нащокиным, А. Тургеневым…

Катков и Победоносцев? Это сюжет особый. Во всяком случае, они отнюдь не принадлежали к числу его задушевных друзей и даже – без существенных оговорок – не могут быть причислены к его идейным союзникам.

Кто же тогда? Да никто. У него нет друга. Такого, каким был для него покойный брат Михаил Михайлович или в молодости – И. Н. Шидловский.

Самый близкий ему человек – конечно, Анна Григорьевна: она одна.

В 1880 году мы не обнаруживаем старых или новых его приятелей, с кем бы он был на «ты» (за исключением разве А. Н. Плещеева и Д. В. Григоровича: «ты» – здесь лишь знак давности знакомства).

В этом последнем году его жизни у него ни с кем нет правильной переписки; нет больших эпистолярных циклов, которые прослеживаются за прежние годы, кроме, разумеется, переписки с женой. Количество корреспондентов как будто возросло: однако много писем носят случайный или же сугубо деловой характер; нельзя выделить ни одной сколько-нибудь устойчивой эпистолярной привязанности.

В последние годы у него как будто мало оснований сетовать на невнимание: от знакомых и незнакомых посетителей нет отбоя. Но подлинной близости не устанавливается, пожалуй, ни с кем. В его возрасте уже поздно заводить новые дружбы. И внешний успех лишь сильнее подчёркивает его одиночество.

В дружбе с такими людьми, как Достоевский, трудно (почти невозможно) быть на равных. Но у него нет и друзей иного рода: своего Анненкова (как у Тургенева), своего Черткова (как у Л. Толстого) и даже, на худой конец, своего отца Матвея (как у Гоголя).

В 1878 году он с горечью говорит Всеволоду Соловьёву: «Вы думаете, у меня есть друзья? Когда-нибудь были? Да, в юности, до Сибири, пожалуй что, были друзья настоящие, а потом, кроме самого малого числа людей, которые, может быть, несколько и расположены ко мне, никогда друзей у меня не было. Мне это доказано, слишком доказано!»

После Сибири, говорит он, многие из прежних приятелей не пожелали его узнать. Потом друзья всегда появлялись вместе с успехом. «Уходил успех, и тотчас же и друзья уходили. Смешно это, конечно, старо, известно всем и каждому, а между тем всякий раз больно, мучительно…» Об успехе своей новой книги он узнавал по количеству навещавших его друзей: оно колебалось пропорционально степени этого успеха. «О, у людей чутьё, тонкое чутьё! Помню я, как все кинулись ко мне после успеха ”Преступления и наказания”! Кто годами не бывал, вдруг явились, такие ласковые… а потом и опять все схлынули, два-три человека осталось. Да, два-три человека!..»[471]

Может быть, в этом своём разговоре с Всеволодом Соловьёвым он назвал одно имя. То самое, которое несколькими годами ранее он упомянул в письме Анне Григорьевне: «Нет, Аня, это скверный семинарист и больше ничего; он уже раз оставлял меня в жизни, именно с падением “Эпохи”, и прибежал только после успеха “Преступления и наказания”…»[472]

Речь идёт о Николае Николаевиче Страхове.

«Поистине можно сказать, – замечает Анна Григорьевна, – что Страхов был злым гением моего мужа не только при его жизни, но, как оказалось теперь, и после его смерти»[473].

Эти слова были произнесены в 1914 году, когда вдова Достоевского впервые ознакомилась с печально знаменитым письмом Страхова Л. Н. Толстому.

Осенью 1883 года Страхов посылает Толстому изданный вдовой Достоевского и только что вышедший том первого посмертного собрания его сочинений. Этот том – «Биография, письма и заметки из записной книжки» – хотя и значился первым, замыкал собою издание. Именно для него по просьбе издательницы Страхов и написал свои воспоминания.

Ещё в августе, сообщая Толстому о своей работе, Страхов замечает: «Не ожидал, что это так меня увлечёт, и если первая половина будет скучна, то вторая, вероятно, прочтётся с интересом». Автор ещё не знает о «третьей части», каковой можно считать то письмо, которым он сопроводит свою будущую посылку. Но уже здесь Страхов как бы предупреждает: «Какое странное явление этот человек! И отталкивающее, и привлекательное»[474].

28 ноября 1883 года вслед за «Биографией…» в Ясную Поляну отправляется письмо. «…Прошу Вашего внимания и снисхождения, – пишет Страхов. – Скажите, как Вы её («Биографию…» – И.В.) находите. И по этому-то случаю хочу исповедаться перед Вами».

Исповедь состояла в следующем.

Автор письма признаётся, что, работая над своими – заметим, очень спокойными и «симпатическими» по тону – воспоминаниями о Достоевском, он боролся с подымавшимся в нём отвращением, хотя и «старался подавить в себе это дурное чувство». Герой воспоминаний был, по его словам, «зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провёл в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умён»[475].

«Только она (Е. А. Штакеншнейдер. – И.В.) да Страхов так любили его…» – утверждает В. Микулич.

Да, Страхов умел скрывать свои чувства: и в литературе, и в жизни.

«Всегда неизменно деликатный и благодушный, – говорит его биограф, – мягкий и вежливый, но уклончивый, так же скупой на выражение своих симпатий, как антипатий, старающийся все свои настроения и впечатления скрасить шуткой и смехом, по возможности не высказывающий своего мнения и с величайшим вниманием выслушивающий во всех подробностях всякую чужую мысль, никогда не направляющий разговора в ту или другую сторону, но всегда идущий за своим собеседником, охотно подтрунивающий, но никогда не допускающий себе обмолвиться ни одним резким, грубым или неуместно игривым словом, – таким вспоминают его с невольной любовью все, кто лично знал Страхова»[476].

Когда читаешь письмо Страхова Толстому, трудно поверить, что вышеприведенная характеристика относится к его автору. Может быть, единственный раз в жизни Страхов высказался резко и – до конца.

Что же подвигло его на такой нехарактерный поступок?

Поведав Толстому о своём отвращении к герою воспоминаний, Страхов выкладывает решающий, на его взгляд, аргумент: «Его тянуло к пакостям и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что соблудил в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка»[477].

Нет нужды опровергать здесь эту поистине мировую сплетню, приписывающую «ставрогинский грех» самому автору «Бесов»: она давно исследована и разоблачена. Но любопытно, что говорит Страхов далее: «Заметьте при этом, что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах»[478].

Автор письма утверждает, что Достоевский был похож на таких своих героев, как Подпольный, Свидригайлов, Ставрогин, и что все его романы «составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости»[479].

В словах Страхова чувствуется какая-то личная обида.

Существует предположение, что это письмо вызвано той оценкой, какую дал ему, Страхову, Достоевский в своих записных тетрадях (тетради эти после смерти их владельца на некоторое время оказались в руках Страхова)[480].

«Никакого гражданского чувства и долга, – записывает Достоевский, – никакого негодования к какой-нибудь гадости, а, напротив, он и сам делает гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и всё, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу[481], до которой ему всё равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать»[482].

«…Несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен», – говорит Достоевский[483]. «Заметьте… что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса», – «отвечает» Страхов. «…За какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и всё…» – говорит Достоевский. «Его тянуло к пакостям», – «отвечает» Страхов и спешит подкрепить свои слова развесистой клубничкой.

Этот – почти дословный! – размен показывает, чем именно Страхов был задет за живое. Достоевский попал в самую точку, в глухой угол страховского «подполья» – и вечный холостяк Страхов спешит возвратить ему те обвинения, которые уязвили его больше всего[484].

Но Страхов осуждается не только за свои тайные грехи, но и за пороки общественные (тоже тайные). Отсутствие «гражданского чувства и долга» (тщательно скрываемое) оказывается незримо сопряжённым с «подпольем», нравственный индифферентизм – с «грубой корой жира». Страховская физиология как бы запечатлена и в его душевной структуре[485].

«И ангелу Лаодикийской церкви напиши…»

Страхов – «тёпл».

В одних старых воспоминаниях рассказывается:

«К чаю пришёл Страхов, меня познакомил с ним Стахеев и заметил:

– Видели вы на лестнице книги, – и на площадке, и вниз они тянутся… У него три комнаты ими сплошь завалены. Тысяч шестьдесят. Так, Николай Николаевич?

Страхов виновато улыбнулся:

– Не считал. Думаю, тысяч двадцать.

– Книжный человек!.. И, думаете, читает? Нет, так неразрезанные и ставит на полки.

– Времени нет, потом… – оправдывался Страхов и всё конфузился…

– Николая Николаевича очень Толстой любит, – всё они переписываются, – хвастался Стахеев. – И всё спорят, спорят, – и конца-краю их спору нет… Хороший человек… Николай Николаевич! Хороший!»[486]

Благожелательный мемуарист допускает одну неточность (правда, с чужих слов): никаких особых споров у Страхова с Толстым не бывало. Страхов избегал этого жанра.

Страхов «тёпл»; однако у тёплого, всегда благодушного, конфузящегося Страхова хватило темперамента, чтобы сыграть при Достоевском роль запоздалого Сальери: подсыпать свою толику яда в чашу его посмертной славы.

Всё это придает психологической загадке Страхова довольно зловещий оттенок: безамбициозный «маленький человек» (литературный человек) способен, оказывается, на многое…[487]

Симпатизирующий Страхову В. Розанов (неизмеримо превосходящий его характером и масштабом дарования, но в каких-то душевных точках тайно к нему тяготеющий) говорит: «Всегда передо мною гипсовая маска покойного нашего философа и критика, Н. Н. Страхова, – снятая с него в гробу. И когда я взглядываю на это лицо человека, прошедшего в жизни нашей какой-то тенью, а не реальностью – только от того одного, что он не шумел, не кричал, не агитировал, не обличал, а сидел тихо и тихо писал книги, у меня душа мутится…

Судьба Константина Леонтьева и Говорухи-Отрока…»[488]

Кстати, Константин Леонтьев – вот что сообщал он тому же Розанову о том же Страхове:

«Вы желаете, чтобы я вам побольше написал о Страхове. Простите, не хочется! Я всегда имел к нему какое-то «физиологическое» отвращение… его-то, с его тягучестью и неясностью идеалов, я уже никак не намерен считать выше себя… ибо доказателен ли я или нет, не знаю, но знаю, что всякий человек поймет, чего я хочу, а из Страхова никто ничего положительного не извлечет, у него всё только тонкая и верная критика, да разные «уклонения», «умалчивания», «нерешительность» и «притворство»[489].

Разумеется, К. Леонтьев в глаза не видывал запись Достоевского о Страхове (она была опубликована лишь в наши дни): совпадение между тем замечательное.

«Н. Н. С<трахов>, – записывает Достоевский. – Как критик очень похож на ту сваху у Пушкина в балладе “Жених”, об которой говорится:

- Она сидит за пирогом

- И речь ведёт обиняком.

Пироги жизни наш критик очень любил и теперь служит в двух видных в литературном отношении местах, а в статьях своих говорил обиняком, по поводу, кружил кругом, не касаясь сердцевины. Литературная карьера дала ему 4-х читателей, я думаю, не больше, и жажду славы. Он сидит на мягком, кушать любит индеек и не своих, а за чужим столом. В старости и достигнув 2-х мест, эти литераторы, столь ничего не сделавшие, начинают вдруг мечтать о своей славе и потому становятся необычно обидчивыми. Это придаёт уже вполне дурацкий вид, и ещё немного, они уже переделываются совсем в дураков – и так на всю жизнь».

И Достоевский добавляет: «Главное в этом самолюбии играют роль… и 2 казённые места. Смешно, но истина. Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь»[490].

Тут уместно вспомнить другую запись – из черновиков к «Братьям Карамазовым»: она уже приводилась выше. Это заметки о Семинаристе-Ракитине (с его желанием «уничтожить народ»).

Казалось бы, что может быть общего между тонким эстетиком, философом-идеалистом, славянофилом и интеллектуалом Страховым и поклонником грубого материализма, прагматиком и развязным атеистом, начисто лишённым высших духовных интересов? Они – антиподы, враги, представители противоположных и противоборствующих сил.

И всё же в них есть момент тайного родства.

Это – небескорыстие.

И для Страхова и для Ракитина идеология – лишь средство; вещь не кровная, не основная, а – вспомогательная. Оба они живут для себя, и их убеждения – независимо от своего реального состава – прикрывают ту «грубую кору жира», которая на первый взгляд прикрывает их самих. «Кора» и есть в них самое главное.

За убеждения не заплачено судьбой.

Это психологическое сродство оказывается решающим.

«Тёплая» духовность Страхова немногим привлекательнее «горячей» бездуховности Ракитина.

Не будем, однако, преуменьшать выигрышных качеств Страхова: его художественного вкуса, ума и, наконец, не столь уж малого литературного дарования. Он как-никак был многолетним собеседником таких людей, как Толстой и Достоевский. Зачем-то он был им нужен. А в чём-то, может быть, он их и превосходил.

«Тонкость, – говорит Пушкин, – редко соединяется с гением, обыкновенно простодушным, и с великим характером, всегда откровенным»[491].

Непрямодушный и скрытный Страхов порою брал верх над гениями. И тем не менее один из них раскусил его, а другой не стал обсуждать услужливо предложенную ему «ставрогинскую» версию.

Страхов понят, но – не отлучён: при своей сверхосторожности, он, конечно, старался не давать повода для открытого разрыва. Он по-прежнему обедает по воскресеньям у Достоевских; он, полуприкрыв глаза, дремлет у Штакеншнейдеров; он вежливо кивает собеседнику, «не обнаруживая при этом своего согласия или несогласия»[492].

Словом, его голыми руками не возьмёшь.

И всё-таки он понят и отодвинут от сердца: о той близости, которая существовала в середине шестидесятых годов, теперь не может быть и речи[493]. Он участвует в Пушкинском празднике – и Достоевский, называющий в своих письмах из Москвы десятки имён, не упоминает его ни разу (как, впрочем, и во всей своей переписке 1878–1881 годов: факт знаменательный, если вспомнить частоту упоминаний за прежние годы).

Страхов не мог не чувствовать этой отчужденности. С недоумением и скрытой досадой наблюдает он за всё возрастающим успехом «Братьев Карамазовых» (которых, кстати, не считал большим художественным достижением). Он, как говорилось, остро чувствовал чужую талантливость. Но если Толстой буквально подавлял его своим величием и духовной мощью, то Достоевский, этот вечно торопящийся «полухудожник», не обладавший к тому же преимуществом отдалённости, не был для Страхова достаточно высоким авторитетом.

В своих воспоминаниях о Достоевском Страхов никогда не упускает случая мягко подчеркнуть свою близость к герою. Однако иногда, желая выглядеть беспристрастным, он проговаривается.

«Я сам очень обижался на Фёдора Михайловича, тем более обижался, чем ближе мы когда-то были, – пишет автор воспоминаний. – Непобедимая мнительность иногда заставляла его смотреть и на меня как на человека, имеющего к нему что-то враждебное, недостаточно к нему расположенного, и это очень огорчало меня. “Он несправедлив, – думал я, – он мог бы знать мои чувства и верить в них”. Я старался победить в себе раздражение, вероятно, чересчур самолюбивое, делал некоторые приступы к большему сближению и до последнего времени всё мечтал, как о большом благополучии, о возможности восстановить вполне наше прежнее взаимное расположение. Охотно признаю себя виновным, что не вполне сумел и успел в этом; с его стороны, я уверен, было такое же желание»[494].

Надо полагать, такого желания у Достоевского не было.

Ибо его «непобедимая мнительность» оказывается в настоящем случае непобедимой проницательностью: он как бы заранее подозревает Страхова в способности совершить ту низость, которую Страхов и совершил. «Я старался победить в себе раздражение», – со скромным благородством признается Страхов. И – в письме к Толстому – договаривает все: «Я боролся с подымавшимся во мне отвращением…»

Но почему же осторожный и уклончивый Страхов так неосмотрительно доверился обитателю Ясной Поляны? В этом тоже был свой расчёт.

Страхов желает понравиться Толстому. Он пытается подражать ему в его «моральной профилактике» – в преследовании и одолении в самом себе разного рода «недобрых чувств». Он подлаживается под беспощадную искренность Толстого, даря последнего небезопасными для себя, но зато столь мужественными признаниями.

Он не расчёл одного: Толстой никогда бы не смог тишком опровергать то, что только что было провозглашено им публично. Толстой не унизился бы до посмертного доноса.

Страхов забыл об этой маленькой разнице.

Возможно, Страхов был действительно потрясён смертью Достоевского. «Точно земля зашаталась под ногами»[495], – пишет он Фету 30 января 1881 года. И через четыре дня – Л. Толстому: «Чувство ужасной пустоты… не оставляет меня с той минуты, когда я узнал о смерти Достоевского. Как будто провалилось пол-Петербурга или вымерло пол-литературы. Хоть мы не ладили все последнее время, но тут я почувствовал, какое значение он для меня имел: мне хотелось быть перед ним и умным, и хорошим, и то глубокое уважение, которое мы друг к другу чувствовали, несмотря на глупые размолвки, было для меня, как я вижу, бесконечно дорого»[496].

Помнил ли Страхов, посылая через два года Толстому свой «обвинительный акт», об этих, может быть, вынужденных минутой признаниях? Очевидно, не помнил, ибо оба документа взаимно уничтожают друг друга. «…Мне хотелось быть перед ним и умным, и хорошим…» – ведь это сильнейший аргумент в пользу Достоевского! Это свидетельство его необоримой нравственной силы: разве возникает желание быть (или казаться, добавим мы) умным и хорошим перед тем, кого в глубине души считаешь «злым, завистливым, развратным»? Лучшим хочется выглядеть лишь в глазах тех, кто лучше нас…

Страхов даёт понять своему корреспонденту, что он был глубоко уважаем покойным. Мы знаем, что это не совсем так. Он говорит и о собственном уважении к Достоевскому: через два года это слово будет заменено понятием совершенно противоположным.

«…Он писал как будто не теми словами, какими думал»[497], – говорит панегирист Страхова, дружественной рукой нанося своему герою неслабый удар.

Существовала, по-видимому, ещё одна причина, почему Страхов исповедовался Толстому. Он мог полагать, что автору «Войны и мира» будет приятно поношение его потенциального соперника. И здесь Страхов просчитался. В ответном письме Толстой фактически отклонил предложенную ему заманчивую тему: не стал обсуждать страховские наветы. Но при этом высказал некоторые собственные суждения.

«Книгу вашу прочёл (то есть всю «Биографию…». – И.В.), – пишет Толстой. – Письмо ваше очень грустно подействовало на меня, разочаровало меня. Но вас я вполне понимаю и, к сожалению, почти верю вам».

О чём рассуждает Толстой? Прежде всего о том, что образ Достоевского в передаче Страхова (не в книге, разумеется, а в письме) оказался вовсе не таким, каким, по мнению адресата, должен явить себя русский писатель. Страховское письмо «разочаровало» Толстого именно этим. И он «почти» верит автору. Оговорка для Страхова достаточно неприятная, ибо, конечно, ему хотелось бы, чтобы Толстой поверил ему целиком.

«Мне кажется, – продолжает Толстой, – вы были жертвой ложного, фальшивого отношения к Достоевск<ому> – не вами, но всеми преувеличения его значения и преувеличения по шаблону, возведения в пророка, святого – человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь борьба».

Удивительно: Толстой оставляет без всякого внимания те нравственные изъяны обсуждаемого лица, на которые с горестью указывает Страхов. Он говорит о другом. О том, что нельзя принимать за образец («ставить на памятник») человека, находящегося в процессе внутренней борьбы. То есть, по мнению Толстого, «памятника» (или звания святого) заслуживает лишь тот, в ком этот процесс уже завершился, – безусловной победой добра, чьё мировоззрение целостно и неколебимо и кто в этом отношении может служить примером для других. В общем, «в идеале» это скорее всего сам Толстой. Или – тот, кем он желал бы быть.

Толстой говорит, что есть прекрасные на вид лошади – «красавица, рысак, цена 1000 р., и вдруг заминка, и лошади-красавице, и силачу грош цена. Чем больше живу, тем больше люблю людей без заминки». Рысак с указанным недостатком – «да никуда на нём не уедешь, если ещё не завезёт в канаву». Достоевский – «с заминкой», в отличие, например, от Тургенева, который «переживёт» Достоевского: «И не за художественность, а за то, что без заминки».

Сравнение писателей с лошадьми, конечно, очень впечатляет. Оно вполне в духе автора «Холстомера». Но что имеет в виду Толстой под «заминкой», способной опрокинуть незадачливого ездока (то есть читателя: здесь имеется в виду именно он) в гипотетическую канаву? Ну конечно, всё ту же неясность, нецельность, непоследовательность (как это представляется автору «Исповеди») мировоззрения. И, может быть, некоторую непрямоту, изощрённость художественного языка, дающего искусительную возможность разных толкований. Толстому – и как художнику, и как мыслителю – хотелось бы избежать этих «заминок». Он предпочитает, чтобы «рысак» мерно двигался к уже обозначенной цели – без каких-либо остановок, плутаний и отвлечений.

Но ещё интереснее, что Толстой, «почти» согласившись со Страховым, делает при этом собственный вывод.

«Из книги вашей я в первый раз узнал всю меру его ума. Чрезвычайно умён и настоящий. И я всё так же жалею, что не знал его»[498].

«Из книги вашей», – говорит Толстой. То есть из присланной ему «Биографии…», где впервые был напечатан большой массив писем Достоевского. Отсюда – понятие о «мере его ума», которого, впрочем, не отрицает и Страхов. Но Толстой произносит главное для него слово: «настоящий». Достоевский (несмотря на «заминку»!) – настоящий: а ведь как раз это Страхов и пытался опровергнуть.

Но нет ли у нас оснований подозревать, что ещё при жизни Достоевского Страхов, беседуя с Толстым, отзывался о своём старом знакомце в весьма неодобрительных тонах?

Такие основания есть.

Страхов едва ли не единственный общий знакомый Толстого и Достоевского, достаточно близкий к ним обоим. И поэтому – наиболее «компетентный» информатор. Правда, в его многочисленных письмах к хозяину Ясной Поляны, написанных ещё при жизни Достоевского, нет ни одной сколько-нибудь подробной характеристики того, кто, конечно же, не мог не интересовать Толстого.

Это выглядит странным.

Между тем Страхова можно понять: он не желает оставлять документ. Он не исключает возможности, что оба писателя ещё могут встретиться (исторической нелепостью выглядит тот факт, что великие современники не были знакомы, тем более что каждый из них знаком почти со всеми крупными писателями своего времени: Тургеневым, Некрасовым, Гончаровым, Островским, Григоровичем…).

При жизни Достоевского Страхов избегает письменных оценок. Но одна вырвавшаяся у него фраза (мы приводили её выше: «Я Тургенева и Достоевского – простите меня – не считаю людьми…») говорит о многом.

Она свидетельствует прежде всего о разговорах, которые велись между Толстым и Страховым, когда последний бывал в Ясной Поляне (иначе фраза эта кажется немотивированной и неуместной). Страхов лишь повторяет то, о чём он говорил Толстому устно. И его письмо 1883 года является развитием (и на сей раз документальной – «для потомства» – фиксацией) уже прежде высказанных суждений.

В этой связи возникает ещё одно подозрение.

10 марта 1878 года, возвращаясь с лекции входившего в силу молодого Владимира Соловьёва (это была седьмая из цикла в одиннадцать лекций – «Чтения о Богочеловечестве»), Достоевский, как вспоминает Анна Григорьевна, спросил её:

«– А не заметила ты, как странно относился к нам сегодня Николай Николаевич (Страхов)? И сам не подошёл, как подходил всегда, а когда в антракте мы встретились, то он еле поздоровался и тотчас с кем-то заговорил. Уж не обиделся ли он на нас, как ты думаешь?

– Да и мне показалось, будто он нас избегал, – ответила я. – Впрочем, когда я ему на прощанье сказала: “Не забудьте воскресенья”, – он ответил: “Ваш гость”».

Итак, необычное поведение Николая Николаевича отмечено обоими супругами.

«Меня несколько тревожило, – продолжает Анна Григорьевна, – не сказала ли я, по моей стремительности, что-нибудь обидного для нашего обычного воскресного гостя. Беседами со Страховым муж очень дорожил и часто напоминал мне пред предстоящим обедом, чтоб я запаслась хорошим вином или приготовила любимую гостем рыбу»[499].

Анна Григорьевна воистину преданная супруга. Она отводит от мужа любые ретроспективные подозрения. Это, видите ли, она могла чем-то обидеть Страхова: глава семьи на это не способен. Он дорожит своим собеседником. Однако не обольщается при этом относительно возможности удержать его подле себя исключительно духовными узами: их следует подкреплять хорошим столом[500].

…Когда вскоре после описанной встречи Страхов пришёл обедать, Анна Григорьевна прямо спросила его, в чём дело.

«– Ах, это был особенный случай, – засмеялся Страхов. – Я не только вас, но и всех знакомых избегал. Со мной на лекцию приехал граф Лев Николаевич Толстой. Он просил его ни с кем не знакомить, вот почему я ото всех и сторонился.

– Как! С вами был Толстой? – с горестным изумлением воскликнул Фёдор Михайлович. – Как я жалею, что я его не видал! Разумеется, я не стал бы навязываться на знакомство, если человек этого не хочет. Но зачем вы мне не шепнули, кто с вами? Я бы хоть посмотрел на него!

– Да ведь вы по портретам его знаете, – смеялся Николай Николаевич.

– Что портреты, разве они передают человека? То ли дело увидеть лично. Иногда одного взгляда довольно, чтобы запечатлеть человека в сердце на всю свою жизнь. Никогда не прощу вам, Николай Николаевич, что вы его мне не указали!»[501]

Итак, если верить Страхову, на лекции Владимира Соловьёва (тема которой живо интересовала и Достоевского, и Толстого и могла бы дать первый толчок их беседе) Толстой предпочёл сохранить инкогнито. Это вполне правдоподобно[502]. Но вот вопрос: сказал ли Страхов Толстому, что здесь присутствует Достоевский? И если сказал, то значит ли, что после этого сообщения Толстой отказался от знакомства?

Через много лет Анне Григорьевне довелось разговаривать с автором «Войны и мира» (это была их единственная встреча). «Я всегда жалею, – заметил Толстой, – что никогда не встречался с вашим мужем…»

«А как он об этом жалел! – воскликнула в свою очередь Анна Григорьевна. – А ведь была возможность встретиться – это когда вы были на лекции Владимира Соловьёва в Соляном городке. Помню, Фёдор Михайлович даже упрекал Страхова, зачем тот не сказал ему, что вы на лекции. “Хоть бы я посмотрел на него, – говорил тогда мой муж, – если уж не пришлось бы побеседовать”».

Какова же была реакция Толстого на это напоминание? Анна Григорьевна так передаёт его слова:

«Неужели? И ваш муж был на той лекции? Зачем же Николай Николаевич мне об этом не сказал? Как мне жаль! Достоевский был для меня дорогой человек и, может быть, единственный, которого я мог бы спросить о многом и который бы мне на многое мог ответить!»[503]

Толстой удивлён и огорчён одновременно. Его трудно заподозрить в неискренности. Страхов, видевший Достоевского (и холодно с ним поздоровавшийся), видимо, ничего не сказал своему спутнику. И даже если допустить, что формально он следовал желанию самого Толстого, он не мог не понимать, что бывают исключения. Страхов как бы «переиграл» саму судьбу – и уготованная ею (надо думать, не без усилий!) встреча в последний момент сорвалась.

Чем же руководствовался Страхов?

Знакомство (тем более дружба) с Толстым – немалый моральный капитал. Этим капиталом Страхов чрезвычайно дорожил: он придавал ему вес и в собственных глазах и в глазах окружающих. Страхов как бы представлял в Петербурге интересы своего корреспондента. При отсутствии личных отношений между Толстым и Достоевским он был единственным потенциальным посредником. Было бы досадно, если бы какая-то случайная встреча могла уничтожить (или сильно ослабить) эту монополию. Вместо страховских рассказов стал бы возможен прямой диалог (личные встречи, переписка и т. д.). Страхов утратил бы все те почти неощутимые, но не лишённые приятности выгоды, которые он извлекал из факта незнакомства. Более того: при этом могла бы обнаружиться неприглядная роль самого Страхова, поставляющего Толстому (а кто знает, может быть, и Достоевскому) недостоверную и не вполне «адекватную» информацию.

Этого Страхов боялся и не желал. Но только ли по его милости не состоялось свидание двух самых значительных людей России?

К этому вопросу нам ещё предстоит вернуться.

До сих пор речь шла о друзьях-мужчинах. Но не пора ли задуматься над тем фактом, почему в позднем писательском успехе Достоевского такую важную роль играют женщины? Почему именно они чутче и тоньше мужчин воспринимают его личность, а иногда – и творчество, и почему на закате его жизни женщины занимают всё большее место в его личном и общественном окружении?

С. А. Толстая, Е. А. Штакеншнейдер, А. П. Философова, Е. Н. Гейден, Ю. Д. Засецкая, О. А. Новикова, А. Н. Энгельгардт – вот круг, тяготеющий к Достоевскому, круг, к которому и он, по-видимому, испытывает чувство приязни. Среди этих женщин есть дамы высшего света, но нет ни одной женщины только светской: все они или довольно видные общественные деятельницы (Философова, Гейден, Засецкая, Новикова), или женщины сильного ума и «умного сердца» (Толстая, Штакеншнейдер), или, наконец, те и другие одновременно.

О Достоевском нельзя сказать словами поэта: «Он средь женщин находчив, средь мужчин – нелюдим» (ибо нелюдим он порой и среди представительниц прекрасного пола). Однако душевное предпочтение, отдаваемое им в последние годы женщинам, очевидно.

«Кстати скажу, что Фёдор Михайлович имел много искренних друзей среди женщин, – с видимым бесстрастием пишет Анна Григорьевна, – и они охотно поверяли ему свои тайны и сомнения и просили дружеского совета, в котором никогда не получали отказа. Напротив того, Фёдор Михайлович с сердечною добротою входил в интересы женщин и искренно высказывал свои мнения, рискуя иногда огорчить свою собеседницу. Но доверявшиеся ему чутьём понимали, что редко кто понимал так глубоко женскую душу и её страдания, как понимал и угадывал их Фёдор Михайлович»[504].

Эти наблюдения Анны Григорьевны дополняет дочь Достоевского Любовь Фёдоровна: «В салоне графини Толстой так же, как и на студенческих вечерах, Достоевский имел больший успех у женщин, чем у мужчин, и всё по той же причине: потому что он всегда относился к слабому полу с уважением… Он не развлекал женщин и не собирался их обольщать; он говорил с ними серьёзно, как с равными. Никогда не хотел он… целовать у женщины руку; он утверждал, что это целование унизительно для неё»[505].

Женщины – его благодарная аудитория. Но и у него к ним – особый счёт.

Однажды (это было в 1873 году) он попросил корректора типографии, где печатался «Гражданин», купить ему по дороге коробку папирос. В. В. Тимофеева исполнила просьбу «с превышением»: к купленным папиросам она прибавила «от себя» несколько апельсинов. Не избалованный таким вниманием, Достоевский был тронут. Оторвавшись от рукописи, он «полушутя, полусерьёзно» заметил: «А я вот вам за это комплимент по адресу нынешних женщин пишу…»[506]

«Комплимент» этот через несколько дней появился в «Гражданине»: «В нашей женщине всё более и более замечается искренность, настойчивость, серьёзность и честь, искание правды и жертва; да и всегда в русской женщине это было выше, чем у мужчин… Женщина меньше лжёт, многие даже совсем не лгут, а мужчин почти нет не лгущих, – я говорю про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле; она серьёзнее, чем мужчина; хочет дела для самого дела, а не для того, чтоб казаться. Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?»[507]

Как видим, «комплимент» носит вполне общественный характер. Высказанный впервые («никогда ещё современную женщину не «хвалил»), он перекликается с его будущими – чрезвычайно высокими – оценками современной ему русской молодежи и непосредственно предшествует им. Поколение семидесятников было открыто Достоевским благодаря женщинам.

В его общем историко-психологическом прогнозе русской женщине отведена исключительная роль.

Он говорит о поколении, которое сознательно обрекло себя «на служение и жертву». Именно в женщинах, хочет он того или нет, явственней и резче сказался нравственный порыв русской революции, подвижничество и искупление. Женщина – хранительница мирового идеального начала – и это означает для него великую надежду. «Может быть, русская-то женщина и спасёт нас всех, всё общество наше, новой, возродившейся в ней энергией, самой благороднейшей жаждой делать дело, и это до жертвы, до подвига»[508].

Конечно, женщины из ближайшего окружения Достоевского вовсе не принадлежали к поколению семидесятниц. Однако почти все они отличались такими качествами, как искренность, душевное бескорыстие, сердечное участие в делах общественных.

Тут пора назвать одно имя.

Это – Татьяна Ларина.

Когда в центр Пушкинской речи Достоевский ставит образ пушкинской Татьяны, то это естественно вытекает из его размышлений и наблюдений семидесятых годов, из современной ему исторической практики. Он, этот образ, не только исходное звено в известной литературной цепи: на Татьяне замыкается ещё и другая традиция – этико-историческая. «Нет, русская женщина смела. Русская женщина смело пойдёт за тем, во что поверит, и она доказала это». В этих совершенно понятных для тогдашней аудитории словах содержится недвусмысленное указание на исторические прецеденты: от декабристок до участниц недавних политических процессов и сестёр-доброволок последней Русско-турецкой войны (иных аналогий просто не существует). Татьяна – женщина именно этого склада, и то, что она «не пошла» за Онегиным, объясняется отнюдь не её житейской трусостью, а причинами совсем иного порядка[509].

Именно Татьяна, «угаданная» гением Пушкина, есть реальное воплощение главной, определяющей черты нации, её нравственного ядра. Это – невозможность поступить «не по правде», пойти против совести, невозможность созиждеть своё личное благополучие на несчастье другого (будь то «слезинка ребенка» или горе убитого изменой «старика»).

В нравственных коллизиях, которые пытается разрешить Достоевский, критерием истины, её «последней» проверкой оказывается не только названный в записных книжках Христос, но ещё и другой персонаж – пушкинская Татьяна. Конечно, эти понятия для Достоевского вовсе не равнозначны, однако в известном смысле – художественно сопоставимы (ибо его Христос – отчасти тоже литературный образ, некая бесконечная нравственная величина).

Из этой цепи намёков и сопоставлений, согласно этой «исторической эстетике», возникала одна надежда.

Если образ Татьяны Лариной, её жизнеповедение отвечает мирочувствованию основного состава нации («народа»), не противоборствуя, а совпадая с ним, тогда подобное совпадение открывает невиданную историческую перспективу. То, что основополагающая народная черта воплощена в женщине, вековыми сословными перегородками отторгнутой от народа, но не утратившей с ним внутренней духовной связи, давало повод для «русского решения вопроса». Татьяна оказывалась единственной художественно-осязаемой точкой соединения двух противостоящих друг другу социальных стихий, единственным залогом будущего духовного возрождения.

Поэтому весной 1880 года, накануне Пушкинской речи, он так пристально всматривается в лица своих современниц: он ищет знакомые черты.

И всё же существует ещё одна – пожалуй, наиболее скрытая – черта, определяющая особые отношения Достоевского с его современницами. Эта черта, как думается, имеет прямое касательство не только к его личности, но и к самому типу его художественного мышления.

Чтобы пояснить нашу мысль, сошлёмся на Л. Толстого. Его ближайшее духовное окружение – преимущественно мужское. Само понятие «толстовец» в русском языке плохо сочетается с женским родом, обозначая в последнем случае, скорее всего, вид одежды. Но дело, разумеется, не только в семантике…

Дело в ином: в исключительно сильном рационалистическом начале, пронизывающем все стороны мирочувствования Толстого, в мощной логико-аналитической доминанте его духа и его мышления.

Тут следует сделать одно отступление.

Художественное мышление Толстого и Достоевского – два разнонаправленных (встречных) потока, два противоположных способа миропостижения.

Толстой в максимальной степени «высветляет» свою прозу; он старается объяснить, обсудить, «дегерметизировать» характеры действующих в его романах персонажей, твёрдо установить их взаимные связи, как можно точнее зафиксировать все их притяжения и отталкивания. Толстой не терпит двусмысленностей, недоговоренностей, намёков, умолчаний: его усилия направлены к тому, чтобы уничтожить неопределённость.

Это стремление выражено в самом синтаксисе толстовской прозы, в построении фраз (типа «не потому что, а потому, что»), в обилии объясняющих, «разматывающих», уточняющих придаточных предложений и т. д.

Обнажение скрытых от глаз читателей внутренних причин и следствий совершается либо в форме прямого авторского толкования, либо через перекрещивающиеся и дополняющие друг друга сознания действующих лиц. Но в любом случае – открыто, неприкровенно, на наших глазах.

Эта художественная методология одинаково применима и к воссозданию глобальных исторических событий, и к изображению камерных семейных сцен.

«Наполеон начал войну с Россией потому, что он не мог не приехать в Дрезден, не мог не отуманиться почестями, не мог не надеть польского мундира, не поддаться предприимчивому впечатлению июньского утра, не мог воздержаться от вспышки гнева в присутствии Куракина и потом Балашёва.

Александр отказался от всех переговоров потому, что он лично чувствовал себя оскорблённым. Барклай-де-Толли старался наилучшим образом управлять армией для того, чтобы исполнить свой долг и заслужить славу великого полководца. Ростов поскакал в атаку на французов потому, что он не мог удержаться от желания проскакать по ровному полю».

Называются скрытые побудительные мотивы; единым взором охватывается бесконечная совокупность причин и следствий; определяется позиция каждого персонажа по отношению к главному событию (войне 1812 года), и само это событие находит соответствующее место в слепой (но теперь выявленной и осознанной) игре мировых сил.