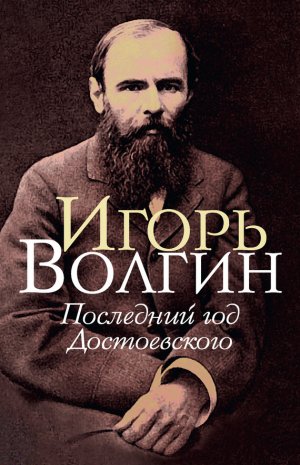

Последний год Достоевского Волгин Игорь

У Достоевского нет своего родового угла: дом в Старой Руссе, купленный в последние годы, – не унаследованное, «чужое». В Петербурге он постоянно меняет квартиры (он сменил их около двадцати). Его страстная мечта – купить имение, «прикрепиться» к земле – так и осталась неосуществлённой. Перемещаясь во всегда враждебном ему пространстве, он привязывается только к людям: самым близким.

Он по-настоящему укоренён в семье. Он не может отделить себя от того, что стало частью его самого, – не только в бытовом, но и в духовном смысле.

Семейная жизнь Толстого напоминает эпос: вначале он глубоко захвачен её всепоглощающей поэзией. «Война и мир» хранит на себе печать этого высокого очарования.

Вместе с тем Толстой (особенно поздний) – холостяк по своему душевному строю. Певец семьи, изобразитель всемирной родовой жизни, он вступает в гибельную борьбу со слепым инстинктом рода; всей силой своего могучего «я» он восстает на мировую стихию. Его колоссальная личность дерзновенно противостоит волнам этого океана, грозящего, как ему кажется, поглотить его самоё. Он уходит из Ясной Поляны – назад, в мировое одиночество. Умирая, он принадлежит не семье, но миру – и жена его, приподнимаясь на цыпочках, заглядывает в окно.

В романах Достоевского клокочет жизнь бессемейная и почти безбытийственная; сама же семья всегда находится под ударом. Раскольникова, Ставрогина, Ивана и Дмитрия Карамазовых трудно вообразить женатыми. Его романные сюжеты никогда не завершаются счастливым матримониалом, но часто – крушением предполагаемых браков. Однако, оставаясь хроникёром «случайных семейств», сам он кладёт душу на то, чтобы созиждить жизнеспособную семью, противостоящую натиску нечаянных и разрушительных сил. Его личность естественно примыкает к роду, к быту, к устойчивой родовой общности, не только не растворяясь в них, но жадно питаясь их живительными соками.

Его существование в семье не противоречит общему домашнему укладу. Вместе с тем все его индивидуальные склонности приняты семьёй, взяты в расчёт, уважаемы.

Любящий изображать людей беспорядочных, он в своих собственных занятиях – строгий аккуратист. «На его письменном столе… – говорит Любовь Фёдоровна, – царил величайший порядок. Газеты, коробки с папиросами, письма, которые он получал, книги, взятые для справок, – всё должно было лежать на своём месте. Малейший беспорядок раздражал отца»[949].

Его раздражают даже такие мелочи, как случайное пятно от стеарина на домашней куртке: оно мешает ему сосредоточиться, и он не может приступить к работе, не уничтожив его радикально.

Тщательностью своего туалета, опрятностью домашней одежды, образцовым порядком на своём письменном столе он как бы противостоит изображаемому им хаосу.

Но хаос этот вторгается и в его семейную жизнь.

16 мая 1878 года умирает трёхлетний Алёша, их последний ребёнок. Он умирает внезапно, от приступа эпилепсии: ранее болезнь ничем себя не обнаруживала. Врач, осмотревший заболевшего мальчика, успокаивает родителей: нет никакой опасности. Достоевский, вышедший проводить доктора, возвращается «страшно бледный» и молча опускается на колени у постели сына.

Как узнала впоследствии Анна Григорьевна, доктор сказал её мужу, что у мальчика уже началась агония.

Он был страшно поражён этой смертью. «Он, – говорит Анна Григорьевна, – как-то особенно любил Лёшу, почти болезненною любовью, точно предчувствуя, что его скоро лишится»[950]. Старшим детям было запрещено без приглашения вторгаться в комнату отца; маленькому Алёше это дозволялось. «Папа, зизи!» – кричал он на своём детском языке, и отец, свидетельствует Любовь Фёдоровна, «оставлял свою работу, брал ребёнка на колени, вынимал часы и подносил их к уху мальчика»[951].

Его потрясло, что сын погиб от болезни, очевидно, им унаследованной. «Судя по виду, – продолжает Анна Григорьевна, – Фёдор Михайлович был спокоен и мужественно выносил разразившийся над нами удар судьбы, но я сильно опасалась, что это сдерживание своей глубокой горести фатально отразится на его и без того пошатнувшемся здоровье»[952].

Он плачет, «как женщина», когда умирает их первый ребёнок; он не произносит ни слова, когда погибает последний.

Ребёнок у Достоевского всегда мерило человеческой и божеской справедливости.

«Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, – говорит Алёше Иван Карамазов, – то при чём тут дети, скажи мне, пожалуйста?»[953]

Он даёт имя умершего сына любимому своему герою: повествование подходит к концу, но автор ещё не знает, что этот роман – последний.

Часть третья

Глава XVIII. Последняя осень

Не было летом никаких событий, ибо все события останавливались и отвращались главным: работой. Роман подвигался к концу; развязка, однако, всё отдалялась.

Из-за этого безостановочного труда он возвратился в Петербург поздно – 7 октября. В первую же пятницу, 10-го, он посетил Штакеншнейдеров. «Сказал мне комплимент, – записала в дневнике Елена Андреевна, – и очень обрадовался своей прыти и находчивости».

Комплимент состоял в следующем. Поднимаясь по лестнице, он сильно запыхался. Хозяйка осведомилась: не трудно ли ему взбираться так высоко?

«Трудно-то трудно, – отвечает. – Так же трудно, как попасть в рай, но зато потом, как попадёшь в рай, то приятно; вот так же и мне у вас.

Сказал это и развеселился окончательно. “Вот, мол, какие мы светские люди, а Полонский боится пускать нас в одну комнату с Тургеневым!”»[954]

Пожаловался, что дома его ждёт ворох неотвеченных писем. И к ним всё время прибавляются новые.

Среди этой обширной корреспонденции попадались послания воистину утешительные.

«Глубокоуважаемый Фёдор Михайлович, – обращался к нему земский врач В. Никольский из села Абакумовка Тамбовского уезда. – Как Ваш единомышленник, как Ваш поклонник, самый ярый, самый страстный (хоть я моложе Вас на целых три десятилетия), умоляю Вас не обращать внимания на поднявшийся лай той своры, которая зовётся текущей прессой. Увы, это удел всякого, кто говорит живое слово, а не твердит в угоду моде пошлые фразы, во вкусе, напр<имер>, современного псевдолиберализма».

Ещё недавно в письме Победоносцеву, сетуя на своих критиков, он между прочим заметил: «Публика, читатели – другое дело: они всегда меня поддерживали»[955]. И теперь неизвестный ему корреспондент как бы подтверждал это его заявление: «Верьте, что число Ваших поклонников велико <…> Вы бросаете семя в самое сердце русского человека, и семя это живуче и плодотворно, я в этом глубоко убеждён»[956].

Отзвуки Пушкинской речи всё ещё витали в воздухе. Это уже не столь близкое событие продолжало занимать воображение читателей.

Читатели, впрочем, попадались разные.

Пришло длиннейшее послание из города Севастополя. Оно, надо полагать, заставило адресата не раз усмехнуться: даже теперь, более века спустя, нам трудно не повторить этой усмешки.

Автор письма, пребывающий, по-видимому, в летах довольно почтенных (ибо утверждает, что он – современник Пушкина), на одиннадцати больших, густо исписанных страницах гневно укоряет Достоевского за его легкомысленные суждения.

«Вы в увлекательной речи восхваляете Пушкина до небес, – пишет обладающий эпистолярными досугами севастопольский житель, – и провозглашаете его вместе с людьми, не имеющими никаких убеждений, – народным поэтом; положа руку на сердце, я не могу с этим согласиться, что такое в самом деле Пушкин? Это человек, посвятивший всю свою жизнь изящной словесности, преимущественно стихотворству; но он не был и быть не мог гением, потому что в произведениях его никогда не проглядывали начала философии и религии, и Пушкин в этом отношении был бы единственным гением, у которого отсутствовали бы философия и религия <…> Я готов доказать, что ни один безбожник ничего не мог придумать для человечества полезного, а следовательно, таких людей нельзя называть гениями».

Пушкин, в своё время неосторожно заметивший, что цель поэзии – сама поэзия, получал теперь мудрое ретроспективное назидание. Счёт, предъявляемый поэту его современником, достаточно суров: это и сочинения, «которые ни одна безнравственная печать не согласится поместить на страницах своих изданий», и тот факт, что «над государями он издевался, не щадя даже своего благодетеля Николая Павловича», и то прискорбное обстоятельство, что «ни один из великих моментов русской жизни не был понят Пушкиным, и кроме поэмы “Полтава” мы ничего не знаем такого, что бы удостоилось описания Пушкиным», и, наконец, замечательная мысль, что у поэта «не было точек соприкосновения с народом».

На этом последнем пункте оппонент Достоевского настаивает с особенным увлечением.

«<…> В самых поэмах Пушкина, – пишет он, – никакой народности видеть нельзя: в “Кавказском пленнике” изображается народность кавказских горцев, в “Бахчисарайском фонтане” говорится о народности крымских татар, в “Цыганах” видим больше нравы и обычаи цыганских таборов <…>». Таковое пристрастие поэта к инородцам и неудивительно, ибо «русской народности нельзя было изучать Пушкину ни в Новороссийске (очевидно, Одессе. – И.В.), ни в Крыму и ни на Кавказе». По всему этому, сердито заключал автор письма, «у Пушкина поучаться нечему, кроме, может быть, изящества его стихов и вполне русской речи»[957].

Эти тонкие критические наблюдения содержали нечто в высшей степени знакомое. Они не могли не напомнить Достоевскому знаменитые критические инвективы шестидесятых годов, когда не приученных ещё к умственной свободе российских читателей поражали, а порой и приводили в восторг следующие рассуждения:

«…К сожалению, публика времени Пушкина была так неразвита, что принимала хорошие стихи и яркие описания за великие события в своей умственной жизни. Эта публика… переписывала… “Бахчисарайский фонтан”, в котором нет ровно ничего, кроме приятных звуков и ярких красок»[958].

Так утверждал Дмитрий Писарев в статье «Пушкин и Белинский». И – в статье «Реалисты»: «Говорят, например, что Пушкин – великий поэт, и этому все верят. А на поверку выходит, что Пушкин просто великий стилист – и больше ничего»[959].

Сколь бы изумился талантливый автор этих статей, блистательный полемист, убеждённейший радикал, если бы каким-то образом смог проведать, что его безапелляционные суждения окажутся созвучными эстетическим вкусам пережившего свой век доморощенного зоила из города Севастополя – человека, судя по его письму, весьма ограниченного, придерживающегося сугубо консервативных, охранительных взглядов.

Они бы не сошлись ни в чём, кроме одного: оба они полагали, что смысл поэзии находится вне самой поэзии.

«Вы можете называть меня невеждой за мои мнения о Пушкине, – строго предупреждал автор письма, – но поверьте, что потомство будет об этом судить иначе».

Однако, уповая на суд потомков, предусмотрительный корреспондент кое-какие меры спешит взять безотлагательно: «<…> Вы спросите, для чего же я Вам пишу? А вот для чего: с этого письма остаётся у меня копия, которая когда-нибудь будет напечатана (частично мы и осуществили эту мечту, воспользовавшись, правда, оригиналом. – И.В.); пусть тогда читатели рассудят, кто из нас прав, кто виноват!»[960]

Подписано было: Христианин.

Да, любопытная корреспонденция стекалась этой осенью в Кузнечный переулок. В иных посланиях наличествовал слог, сильно напоминавший тот, каким через полвека будет изъясняться небезызвестный Васисуалий Лоханкин:

«Был праздник Пушкина. И Пушкин в первый раз был понят мною: его с восторгом я читал и в сердце снова ощущал прилив каких-то странных новых сил. Я пережил второй момент. Теперь студент я, верю в Вас и к Вам пишу – прошу Вас оживить меня. Открыть мне рай своей восторженной души и силой гения обнять и словом высшей красоты мне светоч истины сказать и ободрить мой шаткий ум; ум юного поэта боится праздной пустоты».

Засим «юный поэт» деловито переходит на прозу (впрочем, тоже несколько ритмизованную): «Позвольте к Вам придти со своими виршами, со своей мечтой. Назначьте день и час. Мой адрес здесь: Захарьевская ул.; дом № 11/1, кв. 25»[961].

Подписано было: студент В. Синицкий.

«Русские студенты, – замечает дочь Достоевского, – не склонны к порядку, – они являлись к моему отцу во всякое время дня и мешали его работе»[962].

Являлись, впрочем, не только студенты. Порой посещали и гимназисты. Одного пятнадцатилетнего стихотворца сопровождал отец. Позднее, уже став известным литератором, посетитель Достоевского вспоминал:

«Краснея, бледнея и заикаясь, я читал ему свои детские жалкие стишонки. Он слушал молча, с нетерпеливою досадою…

– Слабо, плохо… никуда не годится, – сказал он, наконец, – чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать!

– Нет, пусть уж лучше не пишет, только не страдает! – возразил отец»[963].

Чадолюбивого родителя можно понять. Он не желает, чтобы его сын платил за сомнительные блага сочинительства столь высокую цену.

В эту осень ему вообще везло с авторами, требующими его участия. Иные жаждали не только сочувственного отзыва, но и возлагали на него весьма ответственные комиссии по устройству их литературных дел.

Еще 26 июля ему было отправлено письмо из Рязани. Пелагея Егоровна Гусева «в память нашего, хотя кратковременного знакомства в Эмсе» убедительно просила его взять на себя труд забрать из редакции «Огонька» рукопись её «небольшого романа» «Мачеха» и пристроить указанную рукопись «куда-нибудь, в другой журнал». Просьба подкреплялась стихами:

- Разослала я статейки

- В тот журнал, в другой;

- А всё денег ни копейки…

- Ну, хоть волком вой!..

«Голубчик мой, Фёдор Михайлович, – продолжала Гусева. – Вы знаменитость литературного мира – Ваше одно слово много значит; войдите в моё положение! Вам Бог за меня заплатит»[964].

Письмо рязанской корреспондентки достигло адресата только в конце августа. Естественно, что заниматься её петербургскими делами, находясь в Старой Руссе, он не мог. И 3 сентября из Рязани отправляется ещё одно послание.

«Что же это значит, добрейший Фёдор Михайлович, – вопрошает Гусева, – неужели и Вы не составляете исключения по пословице: “сытый голодного не разумеет…” <…> Удивительное дело – будь в затруднительных обстоятельствах какая-нибудь героиня со скамьи подсудимых, или ещё с какой-нибудь ступеньки позора, тогда все наперерыв начнут заявлять своё участие, а честная женщина хоть издохни…»[965]

Его ответное письмо исполнено горечи. Он оправдывается – говорит о своей летней оторванности от Петербурга, о нынешних невозможных обстоятельствах. «Потому что если есть человек в каторжной работе, то это я. Я был в каторге в Сибири 4 года, но там работа и жизнь была сноснее моей теперешней». И приводит тот же убедительнейший, на его взгляд, пример, что и в письме Поливановой: «Даже с детьми мне некогда говорить. И не говорю». Он жалуется на расстроенные нервы, на свою эмфизему, называя её «неизлечимой вещью»: «… Дни мои сочтены… Вы по крайней мере здоровы, надо же иметь жалость. Если жалуетесь на нездоровье, то не имеете всё-таки смертельной болезни и дай Вам бог много лет здравствовать, ну а меня извините».

В письме есть фраза: «Теперь ночь, 6-й час пополуночи, город просыпается, а я ещё не ложился».

Он говорит о своём литературном изгойстве – полной отчуждённости от петербургского журнального мира. «С “Огоньком” я не знаюсь, да и заметьте тоже, что и ни с одной Редакцией не знаюсь. Почти все мне враги – не знаю за что. Моё же положение такое, что я не могу шляться по Редакциям: вчера же меня выбранят, а сегодня я туда прихожу говорить с тем, кто меня выбранил. Это для меня буквально невозможно». И, уже закончив письмо, приписывает на полях: «Буквально вся литература ко мне враждебна, меня любит до увлечения только вся читающая Россия»[966].

Тем не менее он обещает своей корреспондентке попытаться «достать» её рукопись из редакции «Огонька».

Получив ответ, Гусева почувствовала некоторое смущение. В её очередном послании зазвучали покаянные ноты: «Ради Господа, забудьте о моей грубой, настойчивой просьбе – Бог с нею, рукописью. Ведь я не знала, что Вы больны <…> Насколько возможно, поберегите себя, родной мой! Вам ещё рано умирать»[967].

Но не проходит недели – и переменчивая, как все женщины, Пелагея Егоровна, словно и не было её недавних сочувствий и извинений («позабудьте совсем про мою рукопись, наплевать на неё!»), вновь просит его «принять на себя благодетельный труд» и отослать её роман с присовокуплением тетрадки стихотворений в аксаковскую «Русь», сопроводив посылку добрыми рекомендациями[968].

Он аккуратнейшим образом исполняет все её поручения: посылает рукопись и аттестует автора как «давно уже пишущую барыню», добавляя при этом, что она «сама очень хороший, кажется, человек»[969].

Между тем фраза «дни мои сочтены», столь поразившая его корреспондентку, произнесена им сознательно, твёрдо – и отнюдь не ради красного словца.

Он часто думал о смерти.

Он думал о смерти по той же самой причине, по какой думают о ней все люди вообще. Он знал не только то, что он смертен, но (как сказал бы один литературный герой) что ещё и внезапно смертен: любой из его припадков мог закончиться трагически. Вторую свою болезнь, эмфизему лёгких, он тоже именует «смертельной». Он знает, что каждая его минута может оказаться последней.

Чувствуя убывание физических сил, он не желает, чтобы смерть застала его врасплох.

В 1876 году, в Эмсе, он напрямую вопрошает доктора Орта о том, о чём больные, как правило, предпочитают не спрашивать и на что врачи, само собой, отвечают уклончиво: «Затем, на мой усиленный вопрос сказал, что смерть ещё далеко и что я ещё долго проживу, но что, конечно, петербургский климат, – надобно брать предосторожности и т. д., и т. д.»[970]

На повторные «усиленные» расспросы своего пациента серьёзный немецкий доктор «даже засмеялся и сказал мне, что я не только 8 лет проживу (эта цифра как максимальная, очевидно, названа самим больным. – И.В.), но даже 15 – но прибавил: “разумеется, если климат, если не будете простужаться, если не будете всячески злоупотреблять своими силами и вообще если не будете нарушать осторожную диету”[971].

После этого разговора он не прожил и пяти лет.

Тогда же, в 1876 году, он встречает в Эмсе своего знакомого – артиллерийского генерала Гана: в Петербурге они вместе лечились сжатым воздухом («сидели под колоколом»).

Естественно, разговор заходит об общих недугах. «Я сказал ему, что и я тоже приговорён и из неизлечимых, и мы несколько даже погоревали над нашей участью, а потом вдруг рассмеялись. И в самом деле, чем больше будем дорожить тем кончиком жизни, который остался, и право, имея в виду скорый исход, действительно можно улучшить не только жизнь, но даже себя – ведь так?»

Он желает извлечь выгоду из своего смертельного недуга: если человек знает, что дни его сочтены, не подтолкнёт ли его такое знание к внутренней нравственной работе, не использует ли он до конца эту последнюю из отпущенных ему возможностей?

Он не может без усмешки говорить о тех рекомендациях, которые предписаны ему докторами для продления жизни: «Всего более заботиться о спокойствии нервов, отнюдь не раздражаться, отнюдь не напрягаться умственно, как можно меньше писать (т. е. сочинять)» и т. д., и т. п. И он добавляет: «Это меня, разумеется, совершенно обнадёжило»[972].

Ему предлагали жизнь в обмен на отказ от жизни.

Однажды Анна Григорьевна написала ему, что они странные люди: уже десять лет в браке, а всё больше и больше любят друг друга. Он отвечал, что «пророчит» ей ещё через десять лет сказать то же самое. Однако при этом добавлял: «Я по крайней мере за себя отвечаю, но проживу ли 10 лет, за это не отвечаю»[973].

Анна Григорьевна была более оптимистична: она полагала, что они проживут вместе ещё двадцать пять лет.

Летом 1879 года, в свой последний приезд в Эмс, он опять отправляется к Орту. Доктор находит, что у него «какая-то часть лёгкого сошла с своего места и переменила положение, равно как и сердце переменило свое прежнее положение и находится в другом»: всё это – вследствие эмфиземы. Правда, эмский доктор присовокупил, что сердце совершенно здорово, а все эти перемещения внутренних органов не особенно опасны. «Конечно, – замечает его пациент, – он как доктор обязан даже говорить утешительные вещи, но если анфизема ещё только вначале уже произвела такие эффекты, то что же будет потом?»[974]

Он чрезвычайно мнителен – ещё с молодых лет, когда страшился заснуть летаргическим сном и быть похороненным заживо (черта, кстати, общая с Гоголем). Отходя ко сну, он даже оставлял на сей счёт соответствующие письменные указания. Он боится простуды и всяческих зараз; он верит, что в Мюнхене живёт некая «Вундерфрау», которая вылечит его от всех болезней. Он пьёт совсем мало вина и старается соблюдать диету. И при всём этом он как-то совершенно буднично, по-житейски относится к самому страшному своему недугу – эпилепсии.

Когда позволяют средства, он ездит в Эмс: пить «Кренхен» и «Кессельбрунен». Первые дни пребывания на курорте для него мучительны: под действием минеральных вод расстраиваются нервы. «Сплю ночь прескверно, по пяти раз просыпаюсь и каждый раз от кошмаров (всё разных), каждый раз в поту, так что ночью ровно пять раз переодеваю рубашку»[975]. Но в общем Эмс всегда ему помогает: отмена очередной поездки летом 1880 года (из-за Пушкинского праздника и «Карамазовых»), возможно, сказалась на его здоровье роковым образом.

В конце 1879 года он посещает двоюродного брата Анны Григорьевны доктора М. Н. Сниткина: просит родственника осмотреть его и определить, насколько успешным оказался летний курс лечения. Сниткин поступил совершенно так же, как и его немецкий коллега: успокоил пациента, заметив, однако, что тот должен быть осторожен. «Мне же, на мои настойчивые вопросы, – говорит Анна Григорьевна, – доктор должен был признаться, что болезнь сделала зловещие успехи и что в своём теперешнем состоянии эмфизема может угрожать жизни. Он объяснил мне, что мелкие сосуды лёгких до того стали тонки и хрупки, что всегда предвидится возможность разрыва их от какого-нибудь физического напряжения, а потому советовал ему не делать резких движений, не переносить и не поднимать тяжёлые вещи, и вообще советовал беречь Фёдора Михайловича от всякого рода волнений, приятных или неприятных»[976].

При всём старании – исполнить последний совет не было никакой возможности.

Он мнителен, сказали мы: это действительно так. Однако при этом он нимало не щадит себя и расстраивает свой и без того потрясённый организм самым немилосердным образом. Его долгие ночные бдения, срочная работа и отсутствие сколько-нибудь продолжительных отвлечений от нескончаемого литературного труда (даже в Эмсе, в 1876 году, он работает над «Дневником писателя», а в 1879-м – над «Карамазовыми») – всё это, разумеется, не способствует укреплению его здоровья. При этом он ещё сетует, что поездка в Эмс обошлась в слишком значительную для него сумму – 700 рублей, «которые очень и очень могли бы быть сохранены для семейства»[977].

Любопытно, что тема смерти возникает в его письмах исключительно в связи с вопросами о здоровье. Он не любит говорить о ней в глобальном, отвлечённо-философическом плане. И в этом он тоже разительно не похож на Л. Толстого.

Толстой думает о смерти с неослабевающим постоянством. Это один из главнейших, кардинальнейших вопросов, преследующий его во все моменты его духовной деятельности. Для него эта проблема не есть что-то раз и навсегда решённое – в религиозном, философском или ещё каком-либо смысле: он решает её для себя лично, и каждый раз как бы заново.

Страх небытия – одна из существеннейших констант в мире Толстого. Это чувство всегда – явно или незримо – присутствует на страницах его художественной и публицистической прозы, его писем и дневников. «Смерть Ивана Ильича» – лишь одно из наиболее сильных воплощений этой неотвязной думы.

У Достоевского нет этого специфического интереса. Он почти никогда (за редким исключением) не изображает умирания – во всяком случае, как процесс. Сцены смерти – Мармеладова и Катерины Ивановны в «Преступлении и наказании» или Степана Трофимовича в «Бесах» – художественно очень значительны; однако изображаемые в них события являются скорее сюжетными кульминациями, нежели предметом особого художественного любопытства. В отличие от Толстого (вспомним сцены смерти Андрея Болконского или Ивана Ильича), Достоевский никогда не даёт самосознания умирающего (однако подробнейшим образом исследует самосознание приговорённого к смертной казни).

Героев Достоевского занимает не столько вопрос о смерти, сколько – о бессмертии. От того или иного ответа на него зависит отношение этих героев к миру и к самим себе. Именно бессмертие – тот стержень, вокруг которого вращаются все «карамазовские» разговоры; с постоянной внутренней оглядкой на этот предмет действуют главные персонажи его главных романов. Даже его самоубийцы лишают себя жизни, отталкиваясь от идеи бессмертия или споря с ней.

Сама смерть – как момент перехода от бытия к небытию – мало занимает Достоевского. У него нет связанной с этим событием мучительной рефлексии – то есть того, что так характерно для Толстого. У него совершенно отсутствует острый толстовский интерес к таинству смерти. Он воспринимает мысль о неизбежности собственной кончины без леденящего душу «арзамасского» ужаса: он воспринимает её, можно сказать, буднично.

Несмотря на почти шекспировское обилие смертей в его романах (намного превышающее «смертность» в романах Толстого), он не задерживается на аксессуарах: чаще всего просто сообщается о факте. Так же относится он и к возможности собственного конца: он говорит о нём без трагического надрыва, без выхода во «вселенские бездны», а удивительно спокойно, конкретно, по-житейски.

Такой практический подход к прекращению личного существования соответствует устойчивым, исконно народным воззрениям, уходящим в глубь веков. «На смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь», – усмешливо говорит народная мудрость.

Толстого, постоянно «замкнутого» на этой проблеме, она занимает прежде всего в соотнесении с его собственной личностью. Его бесконечно волнует, что будет с ним, и в значительно меньшей мере, что – после него.

Один из современников вспоминает: «Высокопочтенный Лев Николаевич последние годы имел слабость охотно беседовать о смерти… я заметил ему как бы для утешения, с какой стати он так занят этим вопросом о смерти, когда он за свои великие труды уже бессмертен при жизни и будет таковым же после смерти! На что он мне ответил: “Да я-то не буду ничего чувствовать и сознавать”»[978].

Достоевский всегда, когда он упоминает о собственной смерти, говорит о судьбе близких.

В августе 1879 года он пишет Победоносцеву из Эмса: «Я здесь сижу и беспрерывно думаю о том, что уже, разумеется, я скоро умру, ну через год или через два, и что же станется с тремя золотыми для меня головками после меня?»[979] «Предоставьте их Богу, и себя не смущайте»[980], – назидательно отвечает ему будущий обер-прокурор Святейшего синода; вряд ли, однако, этот универсальный совет доставил адресату чаемое утешение.

«Надо копить, Аня, надо оставить детям, мучает меня эта мысль всегда наиболее, когда я приближусь лично к коловращению людей и увижу их в их эгоизме…»[981] – пишет он жене за две с половиной недели до упомянутого письма Победоносцеву. И повторяет вновь и вновь: «Я всё, голубчик мой, думаю о моей смерти сам (серьёзно здесь думаю) и о том, с чем оставлю тебя и детей. Все считают, что у нас есть деньги, а у нас ничего»[982].

В эту последнюю заграничную поездку грустные мысли посещали его чаще, чем обычно. Он думает о том, как обеспечить детей, ибо знает, что такое нужда, знает цену независимости. Он говорит, что надо «копить» – не для себя, для других. Материальный достаток расценивается как средство, как орудие борьбы и самозащиты.

Толстого не заботит материальное положение семьи – каким оно может стать после его кончины. Исходя из своих убеждений, он делает всё возможное, чтобы не только плоды его духовной деятельности, но, так сказать, и материальные выгоды от реализации этих плодов принадлежали всем. Нелепо упрекать Толстого за подобное желание. Но столь же нелепо утверждать, что в своей «завещательной политике» автор «Братьев Карамазовых» более «буржуазен», нежели автор «Войны и мира».

Ещё в 1873 году Достоевский дарит литературные права на все свои произведения Анне Григорьевне. Толстой незадолго до смерти лишает семью подобных прав.

И в том и в другом акте была своя логика.

Достоевский прекрасно знал, что кроме его произведений у его жены и несовершеннолетних детей нет и не может быть никаких иных источников существования: он (живой или мёртвый) – их единственный кормилец.

Все дети Толстого были уже взрослыми и вели жизнь от него независимую. Все они обладали наследственным правом на недвижимость. Кроме того, Толстой был признан всем миром, и не возникало ни малейших сомнений, что в обозримом будущем его произведения будут переиздаваться неисчислимо. У Достоевского такой уверенности не было.

Толстой не желал делать своих детей миллионерами. Достоевский не хотел оставлять их нищими.

Описывая жене свой московский триумф, Достоевский говорит: «Согласись, Аня, что для этого можно было остаться (на открытие памятника. – И.В.): это залог и будущего, залог и всего, если я даже умру»[983]. Под «всем» разумеется не только посмертное признание, но и то будущее обеспечение, на которое теперь может рассчитывать его семейство. Он думает о судьбе близких даже в эту счастливейшую для него лично минуту…

Его последние слова были: «Бедная… дорогая… с чем я тебя оставляю… бедная, как тебе тяжело будет жить!»[984]

Предчувствовал ли он свою близкую кончину?

В уже приводившемся письме 1879 года Победоносцеву он говорит, что умрёт «через год или через два». Ему оставалось жить полтора года.

Его письмо Гусевой – со словами «дни мои сочтены» – написано 15 октября 1880 года: оставалось три с половиной месяца.

28 ноября 1880 года он пишет брату Андрею Михайловичу – в ответ на пожелания здоровья, что они, эти пожелания, имеют мало шансов осуществиться: «…вряд ли проживу долго; очень уж тягостно мне с моей анфиземой переживать петербургскую зиму». Он говорит о том, что при его обстоятельствах, при его работе сберечь здоровье практически невозможно, и добавляет: «Дотянуть бы только до весны и съезжу в Эмс. Тамошнее лечение меня всегда воскрешает»[985].

Это его последнее письмо младшему брату: увидеться им уже не суждено…

Он всегда очень серьёзно относился к своим родственным обязанностям. В 1864 году он берёт на себя долги своего покойного старшего брата Михаила Михайловича – эта ноша висит на нём почти до самого конца. Он помогает вдове брата и её детям. Он помнит слово, данное первой жене Марии Дмитриевне, – и долгие годы поддерживает своего великовозрастного пасынка Пашу Исаева – даже тогда, когда тот уже вполне может содержать себя собственным трудом.

Он любит принимать и угощать своих родственников, заботясь о кушаньях повкуснее и винах получше. «Он был в таких случаях очень любезен, – пишет его дочь, – выбирал для бесед темы, которые могли интересовать, смеялся, шутил и иногда даже соглашался играть в карты, хотя не любил карточной игры»[986].

В «Преступлении и наказании» Родион Раскольников говорит матери и сестре: «Да что вы все такие скучные!.. скажите что-нибудь! Что в самом деле так сидеть-то! Ну говорите же! Станем разговаривать… Собрались и молчим… ну что-нибудь!» Анна Григорьевна удостоверяет, что именно эти слова произносил её муж, когда, бывало, собравшиеся у них родственники молча внимали его речам, но сами отнюдь не поддерживали общей беседы[987]. Создаётся впечатление, что Достоевскому его роль хозяина давалась не без некоторых усилий: искренне желая быть «как все» (подыскиванье общих тем и готовность к нелюбимой – в отличие от рулетки – карточной игре), он всё же не может отрешиться от своего естества, решительно завладевает беседой и, может быть, уносится в такие эмпиреи, которые смущают оробевших слушателей.

Он регулярно посылает – когда три, когда пять, когда десять рублей – своему вечно нуждавшемуся младшему брату Николаю Михайловичу. Анна Григорьевна аккуратно (и, надо полагать, тайком от мужа) заносит эти суммы в свои записные тетради (труд совершенно напрасный, ибо деньги эти, разумеется, никогда не будут возвращены опустившимся, болезненным, склонным к спиртному родственником).

Весной 1880 года, на Пасху, он пишет Николаю Михайловичу, которого любил и жалел: «Вот уже год, как мы не видались. Не знаю, что это значит: система ли у тебя такая взята или что-нибудь другое. Между тем жизнь наша на конце и до того, что, право, некогда прилагать на практику даже самые лучшие системы. Я всегда помню, что ты мне брат…»[988]

Он выговаривает как старший младшему – наставительно и сурово. «Жизнь наша на конце» – словно он забыл о том, что брат моложе его на целых десять лет (впрочем, Николай Михайлович переживёт его ненамного).

В первый день нового, 1881 года его любимая сестра Варвара Михайловна пишет ему из Москвы:

«Письмо твоё, милый брат, меня сильно порадовало, такое оно хорошее, задушевное и любящее, что я и не знаю, как благодарить тебя за него и за любовь твою ко мне. Ты один вспомнил обо мне 4 декабря. Все мы разбросаны в разных городах и живём, точно чужие <…>

Что же ты, мой милый, расхворался. Верно, это от усталости и бессонных ночей и от мнительности <…>

Крепись и мужайся, милый мой братику, ведь мы с тобой не Бог знает какие старики. Бог даст поживём. В декабре читала в “Современных известиях” восторженную похвалу о тебе по поводу студенческого вечера, в котором ты участвовал и на котором тебе поднесли венок. Что-то ты делаешь с этими венками. Я бы на твоём месте все эти венки повесила в кабинете на память, чтобы дети, взирая на них, гордились своим папашей. Я думаю, милые Ваши деточки очень интересуются этими овациями и верно всякий раз спешат прочесть в газетах, как восхваляют их папашу <…>»[989].

Письмо Достоевского, о котором упоминает его сестра, до нас не дошло. Но, как явствует из текста Варвары Михайловны, это послание содержало не только поздравления с днём ангела: брат писал о своём ухудшающемся здоровье и, возможно, о близости конца.

Да, в эту последнюю осень он чувствует свои сроки. Никогда ранее не высказывался он на этот счёт с такой пугающей определённостью. В августе 1879 года он ещё надеется на год-два жизни; в октябре 1880-го говорит: «Дни мои сочтены».

А между тем – казалось бы, в полном разладе со своими печальными мыслями – он приступает к делу, задуманному не на день и не на два, но требующему долгих многомесячных усилий. Он объявляет о возобновлении с января 1881 года своего периодического «Дневника писателя».

Ежемесячный (не менее двух печатных листов в каждом выпуске) «Дневник» – это снова работа на износ, работа к сроку, не позволяющая сделать хоть сколько-нибудь значительного перерыва. Это опять ежедневные диктовки Анне Григорьевне, правка корректур, хлопоты с типографией, неприятности с цензурой. Это, наконец, новая волна читательских писем – со всех концов России.

Он объявляет подписку, горячо надеясь на успех, ибо теперь, после Пушкинской речи и «Карамазовых», за ним пристально следят друзья и враги, к его голосу напряжённо прислушиваются…

После «Карамазовых»… Да, громадная, отнимавшая почти всё его время книга наконец-то написана: как было уже сказано, 8 ноября «Эпилог» отсылается в «Русский вестник».

«Ну вот и кончен роман! – адресуется он к Любимову, употребив редко встречающийся в его деловых посланиях восклицательный знак. – Работал его три года, печатал два – знаменательная для меня минута. К Рождеству хочу выпустить отдельное издание. Ужасно спрашивают, и здесь, и книгопродавцы по России; присылают уже деньги»[990].

Роман был окончен; его объём намного превысил первоначальные авторские предположения. Редакция «Русского вестника» оставалась ему должна около пяти тысяч рублей: он, всегда забирающий деньги вперёд, кажется, впервые оказался в столь необычной для него ситуации.

Роман был окончен; автор намеревался, однако, через пару лет засесть за его продолжение. Действие должно было разворачиваться уже «в наши дни», а до тех пор, как туманно выражается Анна Григорьевна, герои романа «успели бы многое сделать и многое испытать в своей жизни»[991].

Он пишет Любимову: «Мне же с Вами позвольте не прощаться. Ведь я намерен ещё 20 лет жить и писать. Не поминайте же лихом»[992].

За три недели до этого послания он написал Гусевой, что дни его сочтены, а через две недели после него напишет брату, что вряд ли переживёт зиму. Между тем письмо Любимову исполнено оптимизма.

Конечно, с Любимовым он не столь откровенен: его издателям незачем знать о его дурных предчувствиях. Ему хотелось бы, чтобы они и впредь могли рассчитывать на него как на деятельного сотрудника.

Правда, в его мажорном заявлении проскальзывает одна едва уловимая нотка. «Не поминайте лихом» – это ведь формула прощания, не вполне сочетающаяся с обязательством «жить и писать» ещё двадцать лет.

Как бы там ни было, он окончил роман и вновь возвращался на журнальную арену: он выбрал для этого грозный час.

Существует какая-то внутренняя закономерность, что он становился журналистом именно в решающие, поворотные часы отечественной истории. Он издавал «Время» и «Эпоху» в незабываемые шестидесятые; он выступал со своим «Дневником» в годы балканского кризиса и Русско-турецкой войны.

«Он решил вновь взяться за издание “Дневника писателя”, – пишет Анна Григорьевна, – так как за последние смутные годы у него накопилось много тревоживших его мыслей о политическом положении России, а высказать их свободно он мог только в своём журнале»[993].

Вторая половина 1880 года – время некоторого затишья.

Нет, общественные страсти продолжали кипеть – и, может быть, сильнее, чем прежде. Пресса, почувствовавшая некоторое – правда, весьма относительное – облегчение, была полна прожектов, предположений, намёков, иносказаний.

И всё-таки это была пауза – хотя бы в том смысле, что уже более полугода не гремели взрывы и не раздавались револьверные выстрелы. «Народная воля» берегла свои силы для решающего удара. За полгода не совершилось ни одного покушения и ни одной смертной казни.

Россия жадно ждала перемен.

«Вообразите, например, – писала в конце года одна петербургская газета, – что завтра над Петербургом разверзнутся хляби начальственные, и из них “ливнем польются реформы”… даже сам Фёдор Михайлович Достоевский останется тем же “отставным подпоручиком”, каким он и ныне числится в списках главного управления по делам печати…»[994]

Действительно, во всех официальных бумагах Достоевский именовался именно так: по последнему чину, которого он достиг на государственной службе. Служение иного рода в расчёт не принималось.

И всё же перемены надвигались.

6 августа 1880 года Александр II подписал в Ропше именной указ, в котором не без некоторой торжественности объявлялось, что чрезвычайные меры возымели наконец своё действие. «Вследствие сего, – говорилось в указе, – …Мы признали за благо:

1) Верховную распорядительную комиссию закрыть, с передачею дел оной в министерство внутренних дел.

2) III Отделение собственной Нашей канцелярии упразднить, с передачею дел оного в ведение министра внутренних дел…

3) Заведывание корпусом жандармов возложить на министра внутренних дел, на правах шефа жандармов»[995].

Министром внутренних дел назначался граф Лорис-Меликов.

Благородно отказавшись от роли «вице-императора», он ничуть не умалил своей исключительной власти. Сделавшись «рядовым» министром, он сохранил почти всё, что имел на правах министра экстраординарного. Более того: вся полиция империи – как тайная, так и явная – была отныне сосредоточена в одних руках.

Самой большой сенсацией было, конечно, закрытие III Отделения, существовавшего с 1826 года. Оно вышло в полной неприкосновенности из реформ шестидесятых годов. Оно пережило государственные потрясения и смуты. Казалось, оно столь же незыблемо, как и породивший его политический строй. Когда поползли слухи о его закрытии, люди бились об заклад, что этого не случится. Даже наследник престола Александр Александрович не верил в реальность подобного дела.

И всё-таки это произошло.

«…История, – писал «Вестник Европы», – воздаст хвалу в весьма различной степени Верховной распорядительной комиссии, сделавшей себя излишнею ранее даже полугодия, и Третьему отделению, которому для той же цели было недостаточно и полувека»[996].

Закрывалось учреждение, ближайшее знакомство с которым Достоевский свёл ещё в 1849 году. Кто знает, может быть, именно теперь, в 1880-м, при ликвидации части дел бывшего III Отделения были уничтожены рукописи его ранних произведений, увезённые вместе с ним той памятной апрельской ночью, но в отличие от него, вернувшегося через десять лет, навеки сгинувшие в недрах здания у Цепного моста.

III Отделение было упразднено – и мнилось, что вместе с ним уходит в прошлое целая историческая эпоха. Мнилось, что отныне можно дышать свободнее. Нужды нет, что место этого учреждения заступал департамент государственной полиции: смена вывески казалась изменением сути.

«Диктатура сердца» имела шанс сделаться именинами сердца.

Лорис-Меликову удалось осуществить свою заветную мечту: фактически он становился премьером. Граф Михаил Тариелович спасал династию и Александра II лично. 30 августа на его имя из Ливадии воспоследовал высочайший рескрипт: «…Вы достигли таких успешных результатов, что оказалось возможным если не вовсе отменить, то значительно смягчить действие принятых временно чрезвычайных мер, и ныне Россия может вновь спокойно вступить на путь мирного развития…»

Собственной его императорского величества рукою на подлинном было начертано: «Искренно вас любящий и благодарный Александр»[997].

На генерала, сумевшего без единого выстрела одержать столь блистательные победы, возлагался высший орден Российской империи – Андрея Первозванного.

Впрочем, ценились не только государственные заслуги графа.

Лорис-Меликов оказался в числе тех немногих, кто поддерживал императора в «деле 6 июля»: так на придворном языке именовалось тайное бракосочетание недавно овдовевшего монарха с княжной Екатериной Михайловной Долгоруковой (получившей титул княгини Юрьевской). Ей, давней – едва ли не со Смольного института – возлюбленной государя, матери его детей, было твёрдо обещано оформить их отношения, как только венценосная супруга русского самодержца отправится в лучший мир.

Ближайшее окружение императора, в том числе члены августейшего семейства, советовало Александру II повременить хотя бы год – ради приличия. Но Александр спешил сдержать своё царское слово. Сама же княжна, словно предчувствуя уже недалёкое 1 марта, торопила своего избранника, который был старше её почти на тридцать лет. И как только истекло сорок дней по кончине государыни, придворный священник благословил новобрачных.

Дальновидный Лорис-Меликов находился с княжной Екатериной Михайловной в самых дружественных отношениях.

2 января 1881 года К. Победоносцев писал Е. Ф. Тютчевой (дочери поэта): «Он (Лорис-Меликов. – И.В.) удивительно быстро создал себе две опоры и в Зимнем дворце и в Аничковом (то есть у наследника престола. – И.В.). Для государя он стал необходимостью, ширмой безопасности… По кончине Императрицы он укрепился ещё более, потому что явился развязывателем ещё более путанного узла в замутившейся семье…»[998]

Морганатическая супруга Александра II начинала оказывать всё большее воздействие на политику государственную. При этом, естественно, она мечтала стать «настоящей».

Уже после смерти Достоевского, в феврале 1881 года, в Москву был командирован большой знаток церковного права Тертий Иванович Филиппов. Ему вменялось извлечь из московских архивов сведения о короновании Петром I другой Екатерины: требовался исторический прецедент.

Тертий Иванович – давний знакомый Достоевского.

4 декабря 1880 года Достоевский получает письмо:

Дорогой и глубокоуважаемый Фёдор Михайлович!

Сейчас кончил Карамазовых и не нахожу слов, равных чувству моей признательности за испытанное мною наслаждение и полученную душою моею пользу. Очень желал бы лично повторить слова моей благодарности, если Вы позволите мне прийти к Вам, назначив для сего день и час.

Ваш Т. Филиппов[999]

Достоевский отозвался в тот же день: «Меня так теперь все травят в журналах, а “Карамазовых”, вероятно, до того примутся повсеместно ругать (за Бога), что такие отзывы, как Ваш и другие, приходящие ко мне по почте (почти беспрерывно), и, наконец, симпатии молодёжи, в последнее время особенно высказываемые шумно и коллективно, – решительно воскрешают и ободряют дух»[1000].

Несомненно, они встретились в эти декабрьские дни. И не исключено, что помимо сюжетов литературных в их беседе была затронута тема, живо занимавшая высший петербургский свет[1001]. Тем более что имя княгини Юрьевской могло всплыть не только в связи с матримониальными и династическими намерениями Александра II. Во всех этих перипетиях был ещё один аспект. Он-то и мог привлечь особое внимание Достоевского.

Как было недавно установлено, княгиня Юрьевская состояла в секретной переписке с некими лицами, именующими себя Тайной антисоциалистической лигой (Т.А.С.Л.). Лигеры, если верить их посланиям морганатической супруге императора, были в первую очередь озабочены охранением жизни её августейшего мужа. Их главная цель – борьба с теми, кто на эту жизнь посягает. Не надеясь более на расторопность полиции законоустановленной, они решили создать свою собственную тщательно законспирированную организацию, члены коей, как извещали они Юрьевскую, «не впали в общую одурь и решились спасти того, кто слишком хорош для народа, не знающего признательности»[1002].

Итак, та, чьи чувства к государю, как писали лигеры, не могли не внушить им высокого уважения, сделалась адресатом своеобразных «записок из подполья»: последнее, правда, можно было бы именовать «подпольем его величества», ибо сами «подпольщики» вдохновлялись чистым монархическим энтузиазмом (пусть даже и с вынужденным полицейским оттенком).

Тайная («подпольная»!) супруга Александра II самим своим положением была предрасположена к такого рода контактам.

Тасловцы довольно откровенны с княгиней. Так, они без стеснения поведали высокой конфидентке, что намерены осуществить свои цели, внедряясь в круги подполья революционного и разлагая его изнутри.

Тут следует привести одно любопытнейшее свидетельство. Оно принадлежит перу генерала и консервативного публициста Ростислава Фадеева.

С апреля 1879-го по апрель 1880 года Р. Фадеевым был написан цикл писем под общим названием «Современное состояние России». Осенью 1879 года генерал специально съездил в Ялту для представления своих записок Александру II. «Государь, – вспоминает лицо, близкое к Фадееву, – принял их милостиво и сказал ему при приёме: «Ты всё занимаешься важными вещами! Благодарю тебя, прочту твои записки с любопытством и с удовольствием»[1003].

Через несколько месяцев августейший адресат пал, сражённый бомбой Гриневицкого. Сами же письма были впервые напечатаны в Лейпциге в 1881 году – «с высочайшего разрешения» (данного, очевидно, ещё покойным Государем).

Именно в этой вышедшей в Лейпциге книге содержится интересующее нас свидетельство.

«У нас, – пишет Фадеев, – найдётся немало людей (сам я знаю таких), хотя и не терпящих наших революционеров, но тем не менее знакомых с некоторыми из них… даже попадавших случайно на их собрания, и всё же не выдающих того, что знают. Если бы, – продолжает Фадеев, – эти люди имели какой-нибудь простор действий, какую-либо свободу общественной группировки, они стали бы всеми силами и сообща противодействовать направлению, пагубному по их убеждению, и не колеблясь соединили бы свои усилия с усилиями правительства. Но прямо доносить они не пойдут»[1004].

Итак, «генерал-мыслитель» (так именует его в своих записных тетрадях Достоевский) горько сетует на то, что охранительные потенции русского общества пропадают втуне: правительство, так сказать, само глушит здоровый общественный инстинкт. В результате порядочные люди испытывают немалые неудобства, ибо «прямо доносить они не пойдут».

Достоевский относился к Ростиславу Фадееву довольно скептически.

Он записывает в 1875 году: «Ростислав Фадеев и Фурье. Нет, я за Фурье… Я… даже отчасти потерпел за Фурье наказание… и давно отказался от Фурье, но я всё-таки заступлюсь. Мне жалко, что генерал-мыслитель трактует бедного социалиста столь свысока. Т. е. все-то эти учёные и юноши, все-то эти веровавшие в Фурье, все такие дураки, что стоило бы им прийти только к Ростиславу Фадееву, чтоб тотчас поумнеть. Верно тут что-нибудь другое, или Фурье и его последователи не до такой степени все сплошь дураки, или генерал-мыслитель уж слишком умён. Вероятнее, что первое»[1005].

Соображения «одного современного русского генерала, пожалуй, тоже писателя»[1006] (так – столь же иронически – аттестуется Фадеев в черновых записях к «Подростку») подвергаются оценке далеко не лестной.

Через несколько лет Фадеев будет ратовать за свободу охранительной инициативы, исходящей «снизу». Словно предчувствуя эти генеральские призывы, Достоевский записывает: «Наша консервативная часть общества не менее говённа, чем всякая другая. Сколько подлецов к ней примкнули, Филоновы, Крестовский… генерал злой дурак. Грязные в семействе Авсеенки и Крестовские – Фадеев с своим царём в голове»[1007].

Авсеенко и Крестовский – известные литераторы правого толка (первый из них уничтожающе высмеян Достоевским в «Дневнике писателя»). А. Г. Филонов – инспектор 4-й петербургской прогимназии, прославившийся речью, в которой призвал школьников доносить начальству на своих не в меру проказливых товарищей. «Генерал злой дурак» (очевидно, сам Фадеев) зачислен в ту же компанию.

Вернёмся, однако, к письмам Фадеева 1879 года. В подтверждение своих мыслей генерал приводит следующий как будто бы известный лично ему случай.

«К одному из первых наших писателей, – пишет Фадеев, – явился молодой человек и рассказал, что недавно ещё он был ярым нигилистом, членом тайных лож; но, прочитав разоблачения этого писателя и сверив их с собственным опытом, пришёл к убеждению, что наш нигилизм есть дело напускное, иноземное, направленное внешними и внутренними врагами исключительно к ослаблению России; что, узнав это раз, он не может оставаться безучастным к подобному явлению; убедившись же, как бывший заговорщик, в недостаточности правительственных средств для искоренения зла, предлагает учредить общество, которое разоблачило и убило бы нравственно шайку нигилистов в глазах России».

Что же ответил на это замечательное предложение не названный Фадеевым по имени писатель? Он, как свидетельствует генерал, выразил, конечно, полное сочувствие видам обращённого нигилиста, но от образования всякого общества отказался.

При этом упомянутый писатель высказал два соображения. Первое: членов предполагаемого общества притянет к ответу полиция, преследующая любые «недозволенные сборища и неразрешённую пропаганду». И второе: в случае, если сами власти утвердят этот завлекательный проект, члены сообщества «станут во всех глазах чем-то вроде полицейских агентов и утратят всякое значение».

Писательские резоны возымели действие: «молодой человек, готовый пойти на борьбу со злом», вынужден был отказаться от своего оригинального намерения, ибо «не хотел стать доносчиком»[1008].

Иными словами, провокационная затея, в чём-то предвосхищавшая будущую Священную дружину, была отвергнута самым решительным образом.

Есть основания полагать, что анонимным собеседником раскаявшегося нигилиста был не кто иной, как Фёдор Михайлович Достоевский.

Действительно: к кому «из первых русских писателей» могли обратиться с таким, по-видимому, безумным предложением? Ведь не к Толстому же, не к Тургеневу и уж, разумеется, не к Салтыкову-Щедрину. К Лескову? К Писемскому? Но вряд ли Фадеев стал бы именовать того и другого «одним из первых писателей»: в семидесятые годы их литературная репутация не была столь высока.

Достоевский – пожалуй, самая подходящая кандидатура[1009].