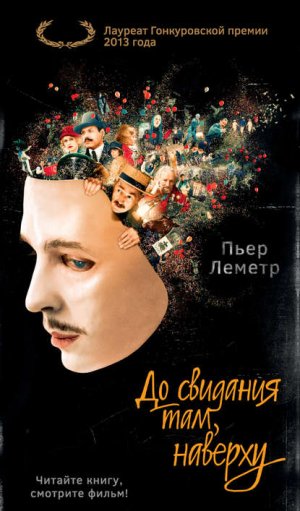

До свидания там, наверху Леметр Пьер

Эдуар приоткрыл дверь, протянул руку, подтянул блюдо, закрыл дверь, подошел к столу, положил лимон, схватил нож и разрезал фрукт пополам.

Этот номер был самым большим в отеле; в широкие окна, выходящие на улицу Севр и «Бон Марше», был виден весь Париж; получить право остановиться в нем стоило изрядных денег. Плотный луч света падал на лимонный сок, аккуратно выжатый Эдуаром в столовую ложку, куда он перед тем насыпал приличную порцию героина; цвет красивый, такой радужный, желтый с синеватым отливом. Пришлось два вечера выходить в город, чтобы найти его. По цене… Чтобы Эдуар осознал, какова была такса, она действительно должна была быть высокой. Впрочем, это было не важно. В солдатском ранце, под кроватью, лежали стопки банкнот, вытащенных из чемодана Альбера, который с муравьиным упорством копил их в ожидании отъезда. Если бы обслуга во время уборки воспользовалась случаем и малость позаимствовала, Эдуар бы просто этого не заметил, — да и вообще, всем же надо жить.

До отъезда четыре дня.

Эдуар осторожно перемешал коричневый порошок с лимонным соком, так чтобы не осталось нерастворившихся кристалликов.

Четыре дня.

В сущности, он мог признаться, что никогда не верил в этот отъезд на самом деле. Вся эта замечательная история с памятниками (великолепный розыгрыш), вся эта мистификация (более веселой и более будоражащей и быть не могло) дала ему возможность занять время, подготовиться к смерти — не более того. Убежденный в том, что рано или поздно каждый выгадает от этого, он даже не сожалел о том, что втянул Альбера в эту безумную историю.

Тщательно размешав порошок, он, хотя руки у него и дрожали, попытался поставить ложку на стол ровно, так чтобы не опрокинуть содержимое. Он взял зажигалку, приготовил паклю и начал крутить колесико большим пальцем, высекая искры, от которых должен был загореться фитиль. Пока он дожидался этого, а тут требовалось терпение, все время безостановочно крутя колесико, он осматривал свой огромный номер. Он действительно чувствовал себя в нем как дома. Он всегда жил в больших комнатах, так что этот мир был по его мерке. Жаль, отец не может видеть его в этой роскошной обстановке, поскольку он, Эдуар, в общем и целом сколотил себе состояние куда быстрее отца и вряд ли более грязными средствами. Он не знал точно, каким образом разбогател отец, но был твердо уверен, что за любым богатством непременно таятся какие-нибудь преступления. Сам он, по крайней мере, никого не убил, вот разве что помог развеять кое-какие иллюзии, ускорил неизбежное действие времени — не более.

Пакля наконец-то загорелась, пошло тепло, Эдуар поднес ложку, и смесь закипела, слегка шипя. Надо было делать все очень внимательно, теперь от этого зависел результат. Когда смесь была готова, Эдуару пришлось дожидаться, пока она не остынет. Он встал, подошел к окну. Над Парижем разливался изумительный свет. Он не носил маску, когда был в номере один, и неожиданно уловил в оконном стекле свое отражение, такое же, как в 1918 году, когда он лежал в госпитале, а Альбер поверил, что ему просто захотелось глотнуть свежего воздуха. Какой удар!

Эдуар разглядывал себя. Он больше не был шокирован, ко всему привыкаешь, вот только печаль оставалась прежней, и возникший в нем надлом с течением времени становился все глубже. Он тогда слишком любил жизнь, в этом-то все и дело. Для тех, кто не так сильно дорожил ею, все представлялось бы намного проще, а вот для него…

Смесь дошла до нужной температуры. Почему его продолжает преследовать образ отца?

Потому что их история еще не закончилась.

Эта мысль заставила Эдуара остановиться. Словно открытие.

Каждая история должна прийти к своему концу — так уж определено в жизни. Пусть трагический, пусть невыносимый, даже смехотворный, но у всего должен быть конец, а в его отношениях с отцом он так и не наступил, они расстались врагами, так и не увиделись снова, один из них уже мертв, другой еще нет, но никто из них не сказал последнего слова.

Эдуар наложил жгут на руку. И, вводя жидкость в вену, он невольно продолжал восхищаться этим городом, вновь и вновь восхищаться и этим светом. От охватившей его вспышки у него перехватило дыхание, свет полыхнул в глазах — никогда он не испытывал ничего более великолепного.

36

Люсьен Дюпре неожиданно появился как раз перед ужином, когда Мадлен уже спустилась и собиралась сесть за стол. Анри отсутствовал, и она собиралась поесть в одиночестве, а отец велел принести ужин ему в комнату.

— Господин Дюпре…

Поскольку Мадлен была ужасно воспитанным человеком, можно было подумать, что она искренне рада его видеть. Они стояли лицом к лицу в огромном вестибюле, и чопорный Дюпре, в пальто и со шляпой в руке, на черно-белых плитках пола казался пешкой на шахматной доске, коей он, скорее всего, и являлся.

Он никогда не знал, что ему думать об этой спокойной, решительной женщине, кроме того, что он ее боялся.

— Извините за беспокойство, — сказал он. — Я ищу мсье.

Мадлен улыбнулась, но не самому заявлению, а тому, как это было сказано. Этот человек был главным помощником ее мужа, а выражался как прислуга. Она только беспомощно улыбнулась и хотела ответить, но как раз в этот момент ребенок с такой силой толкнул ее, что у нее перехватило дыхание, а колени подогнулись. Дюпре бросился к ней и подхватил ее, не зная в замешательстве, за что хвататься. В объятиях этого человека, коротконогого, но очень сильного, она чувствовала себя в безопасности.

— Хотите, я позову? — спросил он, ведя ее к одному из стульев, стоявших вдоль стен вестибюля.

Она искренне рассмеялась:

— Бедный мой господин Дюпре, устанете звать на помощь! Этот ребенок — сущий дьявол, обожает гимнастику, особенно по ночам.

Она села и, сложив руки на животе, перевела дыхание. Дюпре все еще стоял, наклонившись к ней.

— Спасибо, господин Дюпре…

Она знала его очень плохо — добрый день, добрый вечер, как поживаете, но никогда не дожидалась ответа. И тут она вдруг осознала, что ведь он, хотя и очень сдержанный, ибо слишком покорный, несомненно, много знает о жизни Анри, а значит, и о его жизни с ней. Эта мысль вызвала у нее раздражение. Оскорбленная, но не этим человеком, а обстоятельством, она сжала губы.

— Вам нужен мой муж… — начала она.

Дюпре выпрямился, его инстинкт говорил ему, что не надо продолжать, что надо как можно скорее уйти, однако было уже слишком поздно, как если бы он поджег фитиль, а запасный выход оказался запертым на ключ на два оборота.

— Дело в том, — продолжала Мадлен, — что я и сама не знаю, где он. Вы не прошлись по его любовницам?

Вопрос был задан таким тоном, как если бы говорил человек, который искренне желает оказать услугу. Дюпре застегнул последнюю пуговицу своего пальто.

— Если хотите, я могу составить список, только на это потребуется какое-то время. Если вы не найдете его у одной из них, я вам советую прогуляться по тем публичным домам, которые он посещает. Начните с того, что на улице Нотр-Дам-де-Лорет, — Анри его обожает. Если его там нет, то есть дом на улице Сент-Пласид, а еще один в квартале Урсулинок, никак не могу запомнить название улицы.

Она замолчала на мгновение, а затем продолжила:

— Не знаю, почему это бордели так часто находятся на улицах с экуменическими названиями… Несомненно, в знак уважения добродетели от порока.

Слово «бордель» в устах такой утонченной женщины, беременной, сидящей в одиночестве дома, было не то чтобы неприличным, а ужасно печальным. Какое страдание стояло за этим… Тут Дюпре заблуждался. Мадлен ничуть не страдала, удар был нанесен не по ее любви (угасшей давным-давно), а лишь по ее самолюбию.

Дюпре, оставаясь в душе солдатом, не знавшим поражений, сохранял невозмутимость. Мадлен, уже пожалевшая о том, какую роль она выбрала — ведь это смешно, — махнула рукой, но он ее перебил, мол, прошу вас, не надо извиняться. Он понимал ее — хуже не бывает. Она ушла из вестибюля, едва слышно пробормотав «до свидания».

Анри открыл каре пятерок с таким видом, словно хотел сказать: чего вы хотите, селяви, случаются дни, когда все вам удается. Стоявшие вокруг стола расхохотались, а громче всех смеялся Леон Жарден-Болье, который проиграл больше всех, и его смех должен был свидетельствовать о его честной игре, о его равнодушии — подумаешь, пятьдесят тысяч франков за вечер, эка важность… Впрочем, так оно и было. Он не так страдал из-за проигранной суммы, как от неслыханной удачи, выпавшей Анри. Этот человек отбирал у него все. И тот и другой — оба они думали об одном и том же. Пятьдесят тысяч франков, подсчитывал Анри, сгребая карты, еще один такой часок, и я возвращу себе ту сумму, которую всучил этой бездари из министерства, этому старику в галошах. Теперь он сможет купить новые…

— Анри!..

Он поднял голову. Ему делали знак — его ход. Я пас! Он уже немного ругал себя за это дело — не стоило давать сто тысяч франков! Того же результата он мог бы добиться и за половину, а может, и за еще меньшую часть этих денег. Но он был в напряжении, он поторопился — какое отсутствие хладнокровия! Вполне возможно, и с тридцатью тысячами франков… К счастью, прибыл рогоносец Леон. Анри улыбнулся ему поверх карт. Леон возместит ему издержки, ну, не всю сумму, так основную часть, а если добавить к этому его жену и замечательные кубинские сигары, то будет вполне равнозначно. Славная мысль была выбрать его в компаньоны, хоть и не крупная птица, а ощипать все равно приятно.

После нескольких сдач — сорок тысяч франков, его выигрыш немного убавился. Интуиция ему подсказывала, что лучше всего на этом остановиться. Он демонстративно потянулся, и все поняли, кто-то сослался на усталость, все потребовали подать пальто. Был час ночи, когда Анри и Леон вышли и направились к своим машинам.

— Право, — сказал Анри, — я валюсь с ног!

— Поздно уже…

— Да нет, тут, скорее, то, дорогой мой, что у меня сейчас восхитительная любовница (замужняя женщина, но это между нами), молодая и такая ненасытная, ты себе даже не представляешь! Неутомимая!

Леон замедлил шаг, он задыхался.

— Будь моя воля, — продолжал Анри, — я бы предложил учредить медаль для рогоносцев, они, право, вполне ее заслужили. Ты как считаешь?

— Но… твоя жена… — глухо пробормотал Леон.

— А, Мадлен, это другое дело, она уже мать семейства. Ты это поймешь, когда придет твой черед, с одной женщиной толку мало.

Он закурил последнюю сигарету.

— А ты, дорогой мой, счастлив в семейной жизни?

И в этот момент Анри подумал, что для полного счастья не хватает только, чтобы Дениз сослалась на визит к подруге и оказалась бы в данный момент в какой-нибудь гостинице, где он мог бы тотчас к ней присоединиться. Но раз нет, по его подсчетам, на крюк через Нотр-Дам-де-Лорет потребуется не так уж много времени.

И все же у него на это ушло полтора часа… Всегда так, говоришь себе, что зайдешь на минутку, есть две свободные девушки на выбор, берешь обеих, и слово за слово…

Он все еще улыбался, подходя к дому по бульвару Курсель, но его улыбка застыла, когда он увидел Дюпре. Не было ничего хорошего в том, что тот заявился ночью. Как долго он его дожидается?

— Даргон закрыли, — сообщил ему Дюпре, даже не поздоровавшись, как будто этих слов было достаточно для объяснения ситуации.

— Что значит, «закрыли»?

— И Дампьер тоже. И Понтавиль-сюр-Мез. Я всюду позвонил, мне не со всеми удалось связаться, но кажется, все наши объекты прикрыли…

— Но… кто?

— Префектура, но говорят, что распоряжение идет свыше. Перед каждым из наших кладбищ выставили по жандарму…

Анри как оглушили.

— По жандарму? Бред какой-то!

— Да, и, похоже, прибудут инспектора. А пока все приостановлено.

Да что происходит? Ведь неудачник из министерства отозвал свой отчет?

— Все наши объекты?

На самом деле нет никакого смысла повторять — его патрон и так все прекрасно понял. Но то, что до него еще не дошло, так это масштабы проблемы. Тогда Дюпре прочистил горло.

— Я также хотел сказать вам, капитан… Мне надо отлучиться на несколько дней.

— В такой момент и речи быть не может, старина. Вы мне нужны.

Анри ответил, как и полагается в нормальных обстоятельствах, но вот молчание Дюпре не походило на его обычное послушное молчание. Твердым голосом, каким он распоряжался при разговоре со своими бригадирами, более звонким и менее почтительным, чем обычно, он снова заговорил:

— Мне надо навестить семью. Я не знаю, на какое время я там задержусь, сами понимаете…

Анри бросил на него суровый взгляд начальника: реакция Дюпре его испугала. Он понял, что на этот раз положение намного хуже, чем он думал, так как Дюпре, не дожидаясь его ответа, лишь кивнул, повернулся и ушел. Сведения он доставил — его задача выполнена. Полностью. Другой бы на его месте осыпал Дюпре оскорблениями, Прадель же только сжал челюсти. Он повторил про себя то, что уже много раз говорил себе и раньше: он совершил ошибку, платя ему меньше, чем следовало. Его верность надо было поощрять. Слишком поздно.

Анри посмотрел на часы: половина третьего.

Поднимаясь по ступенькам, он заметил, что на первом этаже горит свет. Он уже было собрался толкнуть входную дверь, когда она открылась сама собой и показалась маленькая темноволосая горничная — как ее? Полина, да, — весьма хорошеньая, чего это он ее еще не оприходовал, ну да не время размышлять над этим вопросом.

— Господин Жарден-Болье звонил несколько раз… — начала она.

Анри всегда производил на нее впечатление, ее грудь часто вздымалась.

— …но телефонные звонки не давали мадам спать, тогда она отключила аппарат и велела мне дождаться вас здесь, чтобы сообщить вам о том, что надо позвонить господину Жардену-Болье сразу же, как только вы придете.

Сначала Дюпре, теперь еще и Леон, с которым он расстался менее двух часов назад. Анри машинально уставился на грудь горничной, но он уже начал терять почву под ногами. Была ли связь между звонками Леона и сообщением о закрытии всех объектов?

— Хорошо, — сказал он. — Хорошо.

Звук собственного голоса его ободрил. Он просто запаниковал. Кстати, надо проверить, возможно, временно закрыли одно или два кладбища, но чтобы все — это маловероятно, это бы значило придать второстепенным затруднениям размах настоящего скандала.

Полина, должно быть, до того немного задремала на стуле в вестибюле, лицо у нее было слегка опухшим. Анри продолжал смотреть на нее, думая совсем о другом, но его взгляд был таким же, каким он смотрел на всех женщин, от него становилось не по себе. Она отступила на шаг:

— Мсье, я вам еще нужна?

Он покачал головой, и она тут же убежала.

Он снял пиджак. Позвонить Леону! В это время! Как будто ему недоставало работы, придется теперь заниматься еще и этим карликом!

Он прошел к себе в кабинет, снял телефонную трубку, назвал номер телефонистке, а едва начав разговор, заорал:

— Что там? Опять история с этим отчетом?

— Нет, — сказал Леон, — с другим…

В голосе Леона не чувствовалось паники, скорее, он казался хозяином положения, что было весьма удивительно в данном случае.

— Насчет, э… Гардонны.

— Да нет же! — раздраженно перебил его Анри. — Не Гардонны, а Даргонны! Впро…

Анри, до которого наконец дошло, умолк, пораженный этой новостью.

Речь шла об отчете, за который он заплатил сто тысяч франков.

— Восемь сантиметров толщиной, — прокомментировал Леон.

Анри нахмурился. Что там мог написать этот сволочной чиновник, который сделал ноги с его ста тысячами франков, чтобы получился такой увесистый том?

— В министерстве, — продолжал Леон, — никогда ничего подобного не видели: к отчету приложены сто тысяч франков крупными купюрами. Все купюры накрепко приклеены к страницам. Есть даже приложение, в котором переписаны все их номера.

Этот тип сдал деньги. Чудовищно!

Анри, пришедшему в растерянность от полученной информации, никак не удавалось сложить воедино отдельные кусочки мозаики: отчет, министерство, деньги, закрытые объекты…

Леон взялся установить связи:

— Инспектор написал об очень серьезных нарушениях на кладбище Даргонны и заявил о попытке подкупа давшего присягу чиновника, и эти сто тысяч франков являются тому доказательством. Они представляют собой признание. Это значит, что предъявленные в отчете обвинения обоснованны, поскольку беспричинно чиновника не подкупают. Да еще за подобную сумму.

Катастрофа.

Леон помолчал немного, чтобы дать возможность Праделю осознать всю важность рассказанного им. Голос его звучал так спокойно, что у Анри на какое-то время возникло впечатление, что он разговаривает с незнакомым ему человеком.

— Моего отца, — продолжал Леон, — известили об этом вечером. Министр не колебался ни секунды — ты же понимаешь, ему надо себя обезопасить, — и он тут же приказал закрыть объекты. По логике ему потребуется время, чтобы собрать сведения, которые позволят ему обосновать свою жалобу, провести проверки на некоторых кладбищах, дел будет дней на десять, после чего он, скорее всего, подаст на твою компанию в суд.

— Ты имеешь в виду — на «нашу» компанию!

Леон ответил не сразу. Решительно, этим вечером все главное случалось в тишине. После молчания Дюпре теперь вот это… Леон снова заговорил, на этот раз мягко, сдержанно, словно говоря начистоту:

— Нет, Анри, я забыл сказать тебе об этом, виноват… Я продал все свои акции в прошлом месяце. Мелким акционерам, которые, разумеется, очень рассчитывают на твой успех, и я надеюсь, ты их не разочаруешь. Это дело лично меня больше не касается. Тебе же я позвонил, чтобы предупредить, так, по дружбе…

Снова молчание, очень выразительное.

Анри был готов убить этого гнома, выпустить из него кишки своими собственными руками.

— Фердинанд Морье свои акции тоже продал, — добавил Леон.

Буквально опустошенный новостью, Анри никак не среагировал и медленно-медленно положил трубку. Реши он убить Жардена-Болье, у него не нашлось бы сил удержать нож в руке. Министр, закрытие объектов, жалоба на попытку подкупа — все смешалось в одну кучу.

Ситуация совершенно вышла из-под контроля.

Он не стал тратить время на то, чтобы подумать или взглянуть на часы. Было почти три часа ночи, когда он влетел в комнату Мадлен. Она сидела на кровати, не спала: этой ночью в доме стоял такой балаган, невозможно заснуть! И Леон, который звонит каждые пять минут, ты скажи ему… Даже телефон пришлось отключить, ты ему перезвонил? Тут Мадлен остановилась, удивленная потерянным видом Анри. Она знавала его встревоженным, да, вспыльчивым, пристыженным, озабоченным, даже измученным, как, скажем, в прошлом месяце, когда он произнес перед ней речь затравленного человека, однако уже на следующий день он таким не казался — он уже уладил свою проблему. А этой ночью у него донельзя бледное, искаженное лицо, и голос у него никогда так не дрожал, но самое тревожное: никакой лжи, ну разве что немножко, ничто в его лице не выдавало обычной изворотливости и фальши; как правило, притворство чувствовалось за двадцать шагов, а тут у него такой искренний вид…

Проще говоря, Мадлен никогда не видела его в таком состоянии.

Ее муж не извинился за то, что ворвался к ней в комнату глубокой ночью, а сел на край кровати и завел разговор.

Он ограничился тем, что можно было рассказать, не рискуя начисто испортить мнение о себе. Но даже этот минимум был для него весьма неприятен. Слишком маленькие гробы, неопытные, жадные работники, сплошь иностранцы, которые даже по-французски не говорят… А какая трудная задача! Ты даже представить себе не можешь! Но надо признаться: боши во французских могилах, гробы, заполненные землей, темные делишки на кладбищах, были отчеты по этому поводу, он хотел как лучше, предложил немного денег одному чиновнику, конечно, вышла оплошность, но в конце концов…

Мадлен кивала, внимательно слушая. По ее мнению, не мог он быть виноват во всем.

— Но, Анри, в конце-то концов, почему только ты должен отвечать за все это? Все не так очевидно…

Анри был очень удивлен, во-первых, самим собой, тем, что сумел рассказать обо всем, признаться в своих оплошностях, затем Мадлен, которая слушала его с таким вниманием и хоть и не защищала, но понимала. И наконец, удивила его их супружеская пара, так как впервые с тех пор, как они познакомились, оба вели себя друг с другом как взрослые люди. Они говорили без возмущения, бесстрастно, как если бы обменивались мнениями о ремонтных работах в доме, планировали какую-нибудь поездку или домашние дела, — в сущности, они впервые понимали друг друга.

Анри по-иному посмотрел на жену. Что поражало, так это, конечно же, ее грудь необъятных размеров. На ней была легкая ночная рубашка, видны были темные, крупные, увеличившиеся ареолы грудей и округлые плечи… Анри умолк на мгновение, чтобы рассмотреть ее, она улыбнулась, и это было моментом сильного чувства, моментом общности, ему ужасно захотелось ее, и от этого порыва влечения ему стало очень хорошо. Сила этой сексуальной потребности держалась также на той материнской, защитной позиции, которую выбрала Мадлен и которая вызывала желание укрыться в ней, быть там принятым и слиться с ней. Предмет разговора был важным, серьезным, но в ее манере слушать была какая-то легкость, простота, успокоение. Незаметно Анри скинул напряжение, его голос зазвучал тише, речь стала не такой торопливой. Глядя на нее, он подумал: эта женщина — моя жена. И от этой мысли он испытал новую и неожиданную гордость. Он протянул руку, положил ее ей на грудь, она ласково улыбнулась, его рука скользнула по ее животу, Мадлен задышала глубже, можно сказать, с трудом. В жесте Анри был некий расчет, поскольку он всегда знал, как подступиться к Мадлен, но было в нем и другое. Словно то была встреча после разлуки с человеком, которого он никогда раньше по-настоящему не знал. Мадлен раздвинула ноги, однако остановила его, схватив за запястье.

— Право, сейчас не время, — выдохнула она, а голос ее говорил об обратном.

Анри медленно кивнул в знак согласия, он чувствовал себя сильным, он снова обретал веру в себя.

Мадлен подложила подушки под спину, восстановила дыхание, постаралась найти более удобное положение, а устроившись, вздохнула с сожалением и, слушая его, задумчиво гладила рельефные синие вены — какие у него красивые руки.

Анри сосредоточился — надо было вернуться к предмету разговора.

— Леон меня кинул. Мне нечего ждать помощи от его отца.

Мадлен задело, неприятно поразило, что Леон не помогает ему, но он же участвует в деле или нет?

— Как раз нет, — сказал Анри. — Больше он в нем не участвует. И Фердинанд тоже.

Губы Мадлен округлились в немом восклицании.

— Это слишком долго объяснять, — остановил Анри дальнейшие вопросы.

Она улыбнулась — вот ее муж и становится прежним. Целиком и полностью. Она погладила его по щеке.

— Бедненький ты мой… — Голос ее звучал мягко, задушевно. — Значит, на этот раз все серьезно?

Он закрыл глаза в знак согласия, открыл их и произнес:

— Твой отец все еще отказывается мне помочь, но…

— Да, и если я его снова попрошу, он опять откажет.

Анри по-прежнему держал руку Мадлен в своей руке, но локти их уже лежали на коленях. Он должен ее уговорить. Категорически невозможно, немыслимо, чтобы она отказалась. Старый Перикур хотел его унизить, но теперь, когда ему это удалось, его (Анри пытался отыскать нужное слово) долг, вот именно! его долг выказать себя человеком практичным. Ведь, в конце концов, что он выиграет в случае скандала, когда его имя будет втоптано в грязь? Ну нет, не совсем скандал, до этого дело не дойдет (повода нет), назовем это осложнением. Понятно, что ему не хочется бежать на помощь своему зятю, но ему ведь будет не так уж трудно доставить удовольствие своей дочери? Он то и дело вступается то за одних, то за других и вмешивается в дела, которые его касаются куда более косвенно. С этим Мадлен согласилась:

— Так оно и есть.

Однако Анри явно чувствовал, что почему-то она противится. Он подался к ней:

— Ты не хочешь переговорить с ним… потому что ты боишься, что он откажет, поэтому?

— Да нет! — поспешно ответила Мадлен. — Дорогой мой, дело совсем не в этом!

Она высвободила свою руку и, слегка разведя пальцы, положила ее себе на живот. И она улыбнулась ему.

— Я не буду вмешиваться, потому что не желаю вмешиваться. На самом деле, Анри, я тебя слушаю, но мне это совершенно неинтересно.

— Я понимаю, — согласился Анри. — Впрочем, я и не прошу тебя интересоваться этим, я т…

— Нет, Анри, ты не понимаешь. Не твои дела меня не интересуют, а ты.

Сказала она это все в той же манере: просто, улыбаясь, задушевно, как очень близкий человек, — никаких изменений. Вылитый на него ушат воды обдал Анри таким холодом, что он усомнился, верно ли все расслышал.

— Не понимаю…

— Да нет, любимый, я уверена, что ты прекрасно все уловил. Мне безразлично не то, чем ты занимаешься, мне безразлично то, чем ты являешься.

Ему надо бы было тут же встать и уйти, но его удерживал взгляд Мадлен. Он не хотел дальше слушать ее, но он был пленником ситуации, подобно подсудимому, которого судья вынуждает выслушать приговор.

— У меня никогда не было особых иллюзий насчет того, что ты такое, — объяснила Мадлен. — Ни насчет того, что с нами будет. Какое-то время я была влюблена, признаю. Однако я очень быстро поняла, чем все это закончится. Я продлевала наши отношения, так как ты мне был нужен. Я вышла за тебя замуж потому, что время приспело, потому, что ты мне это предложил, и потому, что д’Олнэ-Прадель звучит мило. Если бы считаться твоей женой, которую ты без конца унижаешь своими похождениями, не было столь смехотворно, мне бы очень нравилось так называться. Ладно, что поделаешь.

Анри встал. На этот раз он не стал демонстрировать оскорбленное достоинство, не пытался приводить свои доводы, давать лживые обещания: Мадлен говорила слишком сдержанно, и то, что она говорила, пересмотру не подлежало.

— До сих пор, дорогой, тебя спасало то, что ты очень красив.

Сидя в кровати и сложив руки на животе, она любовалась своим мужем, собравшимся выйти из комнаты, и говорила с ним так, как будто расстаются они до утра, говоря друг другу задушевные и нежные слова.

— Я уверена, ты сделал мне очень красивого малыша. Ничего большего я от тебя никогда и не ждала. А теперь, когда он здесь, — (она нежно похлопала себя по животу, отозвавшемуся приглушенным звуком), — ты можешь делать все, что хочешь, мне это совершенно безразлично. Да, это обманутая надежда, но я это пережила, так как у меня есть одно утешение. Для тебя, если судить по тому немногому, что мне известно, пришло время такой катастрофы, от которой тебе не оправиться. Но мне до этого теперь нет никакого дела.

Раз двадцать в подобных обстоятельствах он что-нибудь бил и крушил: какую-нибудь вазу, что-нибудь из мебели, оконное стекло или безделушку. Но этой ночью вместо этого он встал, вышел и закрыл за собой дверь в спальню жены.

Проходя по коридору, он вспомнил Сальвьер, каким он видел его несколько дней назад: огромный, чудесно отремонтированный фасад; садовники, приступившие к переустройству обширного сада на французский манер; художники, готовые начать работу над потолками залов и комнат, восстановлению подлежали амурчики и деревянные стенные панели…

Отупевший от череды предательств, настигших его в последние часы, Анри предпринимал отчаянные попытки осознать случившееся, но ему это не удавалось, мелькали лишь слова, образы, но ничего осязаемого.

Вот так все потерять, так же быстро, как и приобрел, — он никак не мог это понять.

Наконец ему это удалось благодаря словам, произнесенным вслух, когда он в одиночестве стоял в коридоре:

— Я погиб.

37

С последними вкладами на банковском счету компании «Патриотическая Память» образовалось положительное сальдо в сто семьдесят шесть тысяч франков. Альбер быстренько посчитал: надо играть тонко и не производить слишком большого оттока средств, однако оборот в этом банке был таков, что нередко за день он составлял семь-восемь миллионов, а движение кассовой наличности, пополняемой впечатляющим числом парижских магазинов и универмагов, ежедневно доходило до четырехсот-пятисот тысяч франков, а иногда и больше.

С конца июня Альбер был сам не свой.

По утрам, борясь с приступами тошноты и уже измотанный, как после атаки вражеских позиций, он отправлялся на работу в состоянии, близком к внутреннему взрыву: его бы ничуть не удивило, если бы за ночь на улице прямо перед учреждением представителями правосудия был установлен эшафот, чтобы казнить его без суда и следствия на гильотине в присутствии всех служащих во главе с г-ном Перикуром.

Весь рабочий день он ходил как в тумане, голоса доносились до него с большим запозданием, а когда с ним разговаривали, словам приходилось пробиваться сквозь стену страха. Альбер смотрел на вас так, будто вы окатили его из пожарного шланга. Его первыми словами были «а, что?», и с этим до того все свыклись, что уже никто не обращал на это внимания.

В утренние часы он вносил на счет общества «Патриотическая Память» поступившие накануне взносы, и из клокочущего пара, заполонившего его мозг, пытался извлечь сумму, которую снимет наличными. Потом, когда в полдень во всех кассах служащие банка начинали замещать друг друга в связи с обеденным перерывом, он при каждом переходе от окошечка к окошечку непременно производил дебетование, расписываясь дрожащей рукой за Жюля д’Эпремона, как будто клиент лично являлся в банк в обеденный час. По мере снятия денег со счета он засовывал купюры себе в портфель, который разбухал и после обеда становился в четыре раза пузатее, чем поутру.

Уже дважды, направляясь в конце рабочего дня к вращающейся двери и слыша, что его окликает кто-то из коллег, или заметив, что на него с подозрением смотрит какой-то клиент, он обмочился; пришлось брать такси, чтобы вернуться домой.

В другие дни, прежде чем уйти, он осматривал улицу, чтобы убедиться, что днем перед станцией метро не воздвигли эшафот, которого утром не было, — всякое бывает.

Этим вечером в портфеле, в каких служащие часто носят свои обеды, Альбер нес девяносто девять тысяч франков крупными купюрами. Почему не сто тысяч? Скажете, дело в суеверии, а вот и нет — дело вкуса. Речь шла об эстетике, пусть и бухгалтерской, но тем не менее эстетике, ибо с приходом этой суммы «Патриотическая Память» могла гордиться тем, что умыкнула миллион сто одиннадцать тысяч франков. Альберу приятно было смотреть на эту череду единиц. Установленный Эдуаром минимум был превзойден, и намного, а лично для Альбера это был день победы. Была суббота, 10 июля, он попросил свое начальство предоставить ему оплачиваемый отпуск на четыре дня по случаю национального праздника, а так как в час открытия банка 15 июля он, если все сложится нормально, будет находиться на борту судна, направляющегося в Триполи, то сегодня его последний день работы в банке. Как и в день Перемирия в 1918 году, он был ошеломлен тем, что выйдет живым из этой авантюры. Другой бы на его месте счел, что он бессмертен. Но Альбер никогда и представить себе не мог, что выживет во второй раз; он еще не очень-то верил в то, что давно приближавшийся момент отплытия в колонии действительно наступит.

— До следующей недели, господин Майяр!

— А, что? Э… Да, добрый вечер…

Раз уж он еще жив, а отметка в миллион достигнута и даже превышена, Альбер подумал о том, что не разумнее ли поменять билеты на поезд и пароход, с тем чтобы ускорить отъезд. Но как раз на этот счет сомнения одолевали его больше, чем по всем остальным вопросам.

Уехать, да, как можно скорее, прямо хоть сейчас, если бы это было возможно… А как же Полина?

Он сто раз собирался с ней поговорить, но всякий раз передумывал. Полина просто чудесная, атласная снаружи, бархатная внутри, и такая умная! Но она относится к тем девушкам из народа, из которых вырастают обывательницы. Свадьба в белом платье, квартира, дети, трое, а то и четверо — вот предел их стремлений. Если бы все зависело только от него, на такое чудесное, спокойное существование с Полиной и детьми — почему бы и не четверо — Альбер бы согласился, он бы даже хотел продолжать работать в банке. Однако сейчас, когда он стал профессиональным мошенником, а вскоре, если на то будет воля Божья, станет мошенником международного уровня, такая перспектива с Полиной, женитьбой, детьми, квартирой и карьерой в банке рассеивалась. Оставалось одно-единственное решение: все ей рассказать, уговорить ее уехать вместе с ним через три дня с миллионом франков крупными купюрами в чемодане, с приятелем, у которого лицо похоже на расколотый пополам арбуз, и с французской полицией, идущей за ними по пятам.

Прямо скажем, это невозможно.

Значит, уехать одному.

Просить совета у Эдуара, все равно что говорить со стеной. В конечном счете, хотя Альбер очень любил Эдуара, по всякого рода противоречивым причинам он считал его порядочным эгоистом.

Альбер навещал его через день, когда не занимался сокрытием средств и не встречался с Полиной. Поскольку квартира в тупике Пер сейчас пустовала, Альбер счел неблагоразумным хранить там состояние, от которого зависело их будущее. Он искал решение: он мог бы снять сейф в каком-нибудь банке, но не испытывал доверия к банкам и предпочел камеру хранения на вокзале Сен-Лазар.

Каждый вечер он доставал свой чемодан, заходил в туалет вокзального буфета, чтобы сложить дневную выручку, а затем отдавал чемодан приемщику. Альбер выдавал себя за коммивояжера. Рекламирую эластичные пояса и корсеты, заявил он. Ничего другого ему не пришло в голову. Служащие вокзала заговорщицки посматривали на него, а он отвечал им скромным кивком, что, разумеется, еще больше упрочивало его репутацию. На случай если придется быстренько улепетывать, Альбер сдал в камеру хранения также огромную шляпную коробку, где лежала вставленная в рамку — стекло он так и не заменил — нарисованная Эдуаром голова лошади, а поверх нее — завернутая в папиросную бумагу конская маска. Он знал, что, если придется бежать, он скорее бросит чемодан с деньгами, чем эту коробку.

После камеры хранения и перед тем, как отправиться к Полине, Альбер заходил в «Лютецию», что стоило ему изрядных мук. Пройти незамеченным через роскошный парижский отель…

— Не беспокойся! — написал ему как-то Эдуар. — Чем больше лезешь на глаза, тем меньше тебя замечают. Возьми Жюля д’Эпремона! Его никто никогда не видел, но тем не менее все ему доверяют.

Он рассмеялся, выдав такое ржание, от которого волосы на голове вставали дыбом.

Альбер сначала отсчитывал недели, потом дни. Но теперь, когда Эдуар под полувымышленной фамилией Ларивьер предавался своим чудачествам в палас-отеле, он отсчитывал часы и даже минуты, которые отделяли его от момента отъезда, назначенного на 14 июля. Поезд отправлялся из Парижа в Марсель в тринадцать часов, что позволяло успеть сесть на следующий день на идущий до Триполи теплоход «Д’Артаньян», принадлежавший Компании морских перевозок.

Три билета.

Сегодня вечером последние минуты в чреве банка были так же трудны, как роды, каждый шаг давался Альберу с трудом, но наконец он вышел на улицу. Неужели на самом деле можно в это поверить? Погода прекрасная, портфель тяжелый. Справа никакого эшафота, слева никакой роты жандармов…

Только маленький, невзрачный силуэт на противоположной стороне улицы. Луиза.

Увиденное было для него потрясением, немного схожим с тем, что вы испытываете, столкнувшись на улице с торговцем, которого вы видели только за прилавком, вы его узнали, но чувствуете, что это не в порядке вещей, здесь что-то не так. Луиза никогда прежде не приходила за ним в банк. Поспешно переходя улицу, он спрашивал себя, каким образом она узнала адрес банка, однако она только тем и занимается, что слушает, должно быть, ей довольно много известно об их делах.

— Эдуар… — сказала она. — Надо сейчас же ехать к нему.

— Что с Эдуаром, в чем дело?

Однако Луиза не ответила, она уже подняла руку и остановила такси:

— Отель «Лютеция».

В машине Альбер поставил портфель на пол между ног. Луиза смотрела прямо перед собой, словно это она вела машину. К счастью для Альбера, у Полины вечером дежурство, закончится поздно, а так как завтра ей надо заступать с раннего утра, то спать она будет там. Для прислуги это значило — не дома.

— Но все-таки… — спросил Альбер, немного помолчав, — что там с Эд…

Он перехватил взгляд таксиста в зеркале заднего вида и спешно исправился:

— Что там с Эженом?

Лицо Луизы было скрыто вуалью, как у скорбящей матери или жены.

Она повернулась к нему и развела руками. Глаза ее были мокрыми от слез.

— Кажется, он умер.

Альбер и Луиза пересекли вестибюль «Лютеции» нормальным, как им казалось, шагом. Но не тут-то было. Лифтер сделал вид, что не замечает их нервозности, он был юн, но уже вполне профессионален.

Эдуар лежал на полу, прислонившись спиной к кровати и вытянув ноги. Очень плох, но все же жив. Луиза действовала с обычным хладнокровием. В номере воняло блевотиной, она распахнула одно за другим все окна, все полотенца, которые нашла в ванной, использовала как половые тряпки.

Альбер опустился на колени и наклонился к другу:

— Что, старик, плохо тебе?

Эдуар качал головой, судорожно открывая и закрывая глаза. Маски на нем не было, из зияющего провала на его лице исходил такой сильный гнилостный запах, что Альбер невольно отпрянул. Он сделал глубокий вдох, затем подхватил товарища под мышки и сумел уложить его на кровать. Когда у человека нет ни рта, ни челюсти — ничего, кроме дыры и верхних зубов, — вряд ли вам удастся похлопать его по щекам. Альбер заставил Эдуара открыть глаза.

— Ты меня слышишь? — повторял он раз за разом. — Скажи, ты меня слышишь?

А так как отклика не было, то он перешел к более действенным мерам. Он встал, прошел в ванную и налил полный стакан воды.

Повернувшись, чтобы пройти в комнату, он внезапно испытал такое потрясение, что выронил стакан, и ему стало плохо, он осел на пол.

На створке двери висела, словно халат на крючке, маска.

Человеческое лицо. Лицо Эдуара Перикура. Настоящего Эдуара. Отлично воссоздающая его таким, каким он когда-то был. Не хватало только глаз.