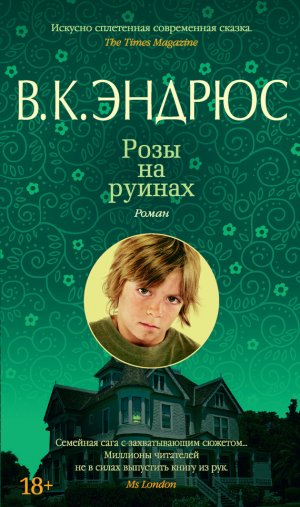

Розы на руинах Эндрюс Вирджиния Клео

– Как я надеялась, – проговорила бабушка еле слышно, – что она ее бросит…

Да, я тоже надеялся. Но похоже, что зря.

– Совсем скоро приедет бабушка Джори! Я, наверное, сбегу из дома, если она остановится у нас.

И снова она огорченно вздохнула, но ничего не сказала.

– Ба, я не люблю ее. Я люблю тебя.

Ближе к полудню я пошел домой, переполненный мороженым и печеньем. (Я и в самом деле начинал ненавидеть сладкое.) Мама перед балетной стойкой делала упражнения. Там было длинное зеркало, и мне надо было исхитриться так проскользнуть позади кресла, чтобы остаться незамеченным.

– Барт, это ты там прячешься за креслом?

– Нет, мэм, это Генри Ли Джонс…

– В самом деле? А я как раз его ищу. Я рада, что он наконец нашелся… я давно его ищу.

Я захихикал. Это была наша с мамой давнишняя игра. Еще когда я был совсем маленьким.

– Мама, пойдем сегодня на рыбалку?

– Прости, но у меня на сегодня все распланировано. Может быть, завтра…

Завтра. Ну конечно, всегда завтра.

Я спрятался в темном углу и вообразил себя таким маленьким и незаметным, что никто не сможет найти меня. Иногда, следуя украдкой за мамой, передвигающейся по комнатам в коляске, я шел сгорбившись, на цыпочках, как Малькольм. Так мне рассказывал о нем Джон Эймос, который знал его в расцвете его силы и власти. Я разглядывал ее. Я отгадывал ее. По утрам, среди дня, вечером – я все решал и решал загадку, на самом ли деле она такая порочная, как о ней говорит Джон Эймос.

– Барт! – Джори всегда находил меня, куда бы я ни спрятался. – Что ты делаешь? Когда-то мы с тобой вроде неплохо ладили. Веселились. Ты, бывало, рассказывал мне что-то. Теперь ты ни с кем не разговариваешь.

И не буду. Я разговариваю только с бабушкой и Джоном. Я научился так же язвительно улыбаться, как Джон, так же кривить губы в усмешке, наблюдая за мамой, ставшей такой же неуклюжей, как и я.

Не дождавшись ответа, Джори оставил меня, а я не знал, чем еще заняться, кроме как изображать Малькольма. Неужели мама и вправду порочная женщина? Как мне теперь разговаривать с Джори, если я узнал, что мама мне лгала про моего отца? Ведь Джори никогда не поверит. Он до сих пор думает, что мой отец – доктор Пол.

За обедом мама с папой перекидывались глупыми шуточками, смеялись, и Джори вместе с ними, а я сидел и глядел на желтую скатерть. Отчего по воле папы эта скатерть появляется на столе раз в неделю? Отчего он повторяет маме, что ей надо научиться забывать и прощать?

– Мама, – заговорил вдруг Джори, – у нас с Мелоди сегодня памятная дата. Я веду ее в кино, а потом в суперклуб, конечно без крепких напитков. Как ты думаешь, можно будет поцеловать ее на прощание?

– Очень насущный вопрос, – засмеялась мама, а я глубже вжался в свой угол. – Конечно, поцелуй ее на прощание и не забудь сказать ей, что вечер прошел для тебя превосходно и ты благодарен ей… вот, пожалуй, и все.

– Да, мама, – насмешливо улыбаясь, ответил он. – Я выучил твой урок наизусть. Мелоди – милая, нежная, невинная девушка, которую непозволительно оскорбить, воспользовавшись ее доверием, так что придется мне ее оскорбить тем, что не воспользуюсь ее доверием.

Она состроила ему гримасу, но он отразил ее улыбкой.

– Как там наша книга? – пропел он, выбегая из-за стола, чтобы помечтать в своей комнате над портретом Мелоди, который всегда стоял у него на ночном столике.

Глупо спрашивать. Она только и может говорить что о своей книге, книга не дает ей спать; и папа жалуется, что она просыпается среди ночи, озаренная новыми мыслями, и пишет ночи напролет. Что касается меня, я жду не дождусь ее новых страниц. Иногда мне казалось, что это не могло случиться с ней самой, что она все сочиняет. Что она изображает кого-то, как я – Малькольма.

– Джори, – спросила она вдогонку, – ты не трогал мою рукопись? Я не могу найти некоторые главы.

– Что ты, мама, ты ведь знаешь, что я не стану читать без твоего разрешения, а я его не получал.

– Когда-нибудь, когда ты станешь мужчиной, – рассмеялась мама, – я буду настаивать, чтобы ты прочитал мою книгу. Или – книги. Она все возрастает в объеме, и вскоре, я полагаю, материала хватит на две книги.

– А откуда ты черпаешь идеи? – спросил Джори.

Наклонившись, она достала откуда-то старую потрепанную книгу:

– Из этой книги и из своей памяти. – Она быстро перелистала страницы. – Взгляните, как крупно я писала, когда мне было двенадцать. С возрастом почерк у меня стал мельче и отчетливее.

Внезапно Джори выхватил книгу из ее рук и отошел к окну, успев прочитать несколько строк, прежде чем она отобрала у него книгу.

– Ты делала ошибки в правописании, мама, – усмехнулся он.

Как я ненавидел их духовную связь, столь очевидную! Они были как двое приятелей, а вовсе не как мать с сыном. Я ненавидел это бумагомарание, а потом перепечатывание начисто. Ненавидел все эти ее любовно подобранные ручки, карандаши, ножички, новые книги, которые она всегда покупала.

У меня не было другой матери! У меня не было отца. Никогда. Никогда не было настоящего отца. Никого, даже любимого животного.

Лето подходило к концу, взрослело, как и я. Кости мои были хрупкими и старыми, а ум – мудрым и циничным. Со мной происходило то же, что и с Малькольмом. Как он писал в своем дневнике, ничто теперь не казалось таким, каким бывало прежде, и никакая любимая игрушка уже не радовала, лишь приносила разочарование. Даже особняк моей бабушки стал мне казаться маленьким и нисколько не загадочным.

В бывшем стойле Эппла, в моем заветном месте для чтения, я обычно лежал на сене и пытался прочесть те десять страниц, что Джон Эймос предписывал мне ежедневно. Иногда я прятал книгу в сене, иногда носил ее под рубашкой. Я начал читать, найдя нужную страницу благодаря взятой у мамы кожаной закладке:

«Я ясно помню тот день, когда в свои двадцать восемь лет я вернулся домой и обнаружил, что овдовевший мой отец наконец женился. Я в изумлении глядел на его юную жену, которой, как я вскоре выяснил, было лишь шестнадцать. У меня не было ни тени сомнения, что такая юная и прекрасная девушка вышла замуж за него лишь из-за денег.

Моя собственная жена, Оливия, никогда не была красивой, но в те времена, когда я женился на ней, она казалась мне привлекательной во многих отношениях. К тому же ее отец был очень богат. Когда же она родила мне двух сыновей, в ней не осталось более никакой привлекательности для меня. В сравнении с Алисией она была так скучна и бесцветна… А Алисия была моей мачехой».

Я уже читал прежде эту любовную чепуху. Черт возьми, я перепутал страницы! Но обычно я перескакивал со страницы на страницу, читая то тут, то там, особенно когда наступали щекотливые описания с поцелуями. У Малькольма часто случались такие описания. Странно, что, настолько ненавидя женщин, он хотел целовать их.

Вот, кажется, я нашел потерянную страницу.

«…Алисия родила своего первенца. Я страстно надеялся, что это будет девочка, но родился сын, еще один сын моего отца, с кем мне придется делиться наследством. Я помню, как ненавидел и ее, и ее сына, которого она нежно прижимала к себе, а я стоял и глядел на них в бессилии.

Она улыбнулась мне невинной улыбкой, такая гордая своим материнством, а я сказал ей ласково, подражая отцу:

– Моя дорогая мачеха, твой сын не доживет до отцовского наследства, потому что я не допущу этого.

Как я возненавидел ее, когда она спокойно и уверенно ответила мне:

– Мне не нужны деньги твоего отца, Малькольм. Мой сын тоже не возьмет их. Мой сын не станет пользоваться деньгами, нажитыми другими мужчинами; он станет мужчиной и сам заработает их. Я научу своего сына истинным ценностям жизни – тем, о которых ты и не ведаешь.

Я готов был ударить ее по этому прекрасному, умному лицу…»

Странно, о каких таких ценностях она говорила? Какие еще бывают ценности, кроме денег, – цены на недвижимость?

Я вновь вернулся к дневнику. Малькольм перепрыгнул через пятнадцать лет и писал о своей дочери:

«…Моя дочь Коррина с возрастом становится все больше и больше похожа на мою мать, которая бросила меня, когда мне было пять лет. Я наблюдаю, как она меняется, превращается в женщину, и я часто смотрю на ее молодую, едва наметившуюся грудь, которой суждено однажды соблазнить какого-нибудь мужчину. Однажды она заметила мой взгляд и вспыхнула. Мне это понравилось: по крайней мере, она скромна.

– Коррина, – сказал я, – поклянись мне, что ты не выйдешь замуж и не оставишь своего отца доживать в старости и немощи. Поклянись, что никогда не оставишь меня.

Она так побледнела, будто боялась, что я запру ее опять на чердаке, если она откажет мне в моей простой просьбе.

– Коррина, я оставлю тебе все мое состояние, все до последнего цента, если ты пообещаешь.

– Но, отец, – проговорила она, склоняя голову и чуть не плача, – я хочу выйти замуж и иметь детей.

Она клялась, что любит меня, но по ее глазам я видел, что она оставит меня при первой же возможности.

Я же всю жизнь следил, чтобы в ее жизни не появлялись мужчины: она посещала школу для девочек, строгую религиозную школу, не допускавшую никаких вольностей…»

Я закрыл книгу и пошел домой. По дороге я думал о том, что не стоило Малькольму жениться и заводить детей, но, подумав еще немного, я понял, что тогда у меня не было бы бабушки. И хотя она лгала мне и предала меня, мне хотелось любить ее и верить ей вновь.

На другой день я лежал на сене и читал о Малькольме, которому уже было за пятьдесят. Теперь он редко делал записи в своем дневнике.

«…Происходит что-то возмутительное и постыдное между моим младшим сводным братом и моей дочерью. Я шпионил за ними, надеясь поймать их в момент объятия или хотя бы переглядывания, но они оба слишком осторожны. Оливия твердит мне, что мои подозрения беспочвенны, что Коррина не может иметь таких чувств к своему родственнику, сводному дяде, но Оливия тоже женщина, и ей свойственны все грехи их лицемерного женского пола. Будь проклят день, когда я поддался на ее уговоры взять этого мальчика в наш дом. Это была ошибка, наверное, самая крупная ошибка в моей жизни…»

Значит, и Малькольм ошибался, но только в отношении людей, которые были членами его семьи. Не понимаю, почему он так не хотел, чтобы его сыновья были музыкантами? Или чтобы его дочь вышла замуж? Если бы я был на его месте, я был бы рад избавиться от нее, как теперь я хотел и молился, чтобы Синди куда-нибудь исчезла.

Я зарыл дневник Малькольма в сено и направился к бабушкиному дому, досадуя на Малькольма за то, что он не пишет о власти – и как заполучить ее; о деньгах – и как добыть их; о влиянии на людей – и как заставить их подчиняться. Получалось, что он писал лишь о том, как он страдал от своих сыновей, своей жены и дочери, не говоря уже о сводном брате, который влюбился в Коррину и нарушил всю его жизнь.

– Здравствуй, мой милый! – воскликнула бабушка, когда я проковылял в ее гостиную. – Где это ты был? Как мама?

– Плохо, – отрезал я. – Врачи говорят, что она никогда больше не сможет танцевать.

– Ах, – вздохнула она, – как ужасно. Так жаль.

– А я рад, – сказал я. – Теперь они с папой не станут танцевать дни напролет в гостиной, как раньше, не пуская нас туда.

Бабушка явно опечалилась. Отчего бы это?

– Бабушка, моя мама не хотит знать тебя.

– Надо говорить правильно, Барт, – поправила бабушка, украдкой смахивая слезы. – Надо было сказать: не хочет знать тебя, но как ты можешь судить об этом, если она даже не знает, что я живу здесь?

– Иногда мне кажется, ты ее любишь.

– Мне так жаль, что я больше не увижу ее на сцене. Она всегда была такой легкой и грациозной, что казалась частью музыки. Твоя мама была рождена для балета, Барт. Я представляю, насколько пустой и потерянной кажется ей жизнь.

– Вовсе нет, – быстро ответил я. – Она вцепилась в пишущую машинку и целый день да еще полночи работает над своей книгой, и это все, что ей нужно. А когда идет дождь, они с папой целыми днями лежат в постели и говорят о каком-то доме высоко в горах, о какой-то страшной старой бабке, которая все время носит серую одежду, а я тогда прячусь в туалете, подслушиваю и представляю себе, что это какая-то страшная сказка.

Бабушка была потрясена.

– Ты шпионишь за своими родителями, Барт? Это плохо. Взрослым нужно побыть одним, да и всем нужно иногда быть в одиночестве.

Мне было отчего-то приятно высказать ей, что я знаю все, даже про нее саму.

Она долго смотрела на меня своими голубыми глазами, а потом улыбнулась:

– Ты дразнишь меня, правда? Я думаю, что все-таки ты более воспитанный мальчик, чем хочешь казаться. Барт, запомни: если ты хочешь, чтобы люди любили и уважали тебя, ты должен обращаться с ними так, как хотел бы, чтобы обращались с тобой. Ты хотел бы, чтобы я шпионила за тобой?

– Нет! – возмутился я.

На следующий день был визит к этому ненавистному доктору, который заставлял меня ложиться на живот с закрытыми глазами, садился за моей спиной и задавал свои тупые вопросы:

– Ты сегодня Барт Шеффилд или Малькольм?

Не буду отвечать.

– Как звучит второе имя Малькольма?

Не твое дело.

– Что ты ощущаешь при мысли, что теперь твоя мама не будет танцевать в балете?

– Я рад.

Это его удивило. Он стал писать что-то в блокноте; когда я обернулся, чтобы подсмотреть за ним, я увидел, что его лицо покраснело от возбуждения. Я решил подкинуть ему еще какую-нибудь мысль.

– Мне бы еще хотелось, чтобы Джори упал тоже и сломал обе коленки, тогда я буду быстрее, ловчее, чем он, все буду делать лучше, чем он. И когда я буду приходить куда-нибудь, все будут смотреть на меня, а не на Джори.

Он ждал, чтобы я сказал еще что-нибудь. Не дождавшись, мягко сказал:

– Я понял тебя, Барт. Я понял твой страх: ты не так любим своими родителями, как Джори.

Ярость обуяла меня.

– Нет! – заорал я. – Она любит меня! Она любит меня больше! Но я не могу танцевать! Это все танцы! Это они заставляют ее смеяться с Джори и хмуриться, глядя на меня! Раньше я хотел вырасти и стать врачом, но больше не хочу. Потому что мой родной отец, оказывается, не был врачом. Они все врали. Он был адвокатом.

– Откуда ты это узнал? – спросил он.

Не стану отвечать. Не его дело. Это сказал Джон Эймос. И бабушка говорила папе, я слышал. А юристы еще умнее и интереснее. Я тоже буду таким. У танцоров хорошие лишь ноги, а не мозги.

– Может быть, ты хочешь сказать мне еще что-нибудь, Барт?

– Да! – Я вскочил с кушетки и схватил со стола его нож для разрезания бумаги. – Прошлой ночью, когда светила луна, мне показалось, что она зовет меня. Я открыл окно и хотел завыть. Потом мне захотелось крови. Да, мне захотелось попробовать вкус крови. Я побежал как сумасшедший через лес наверх, в гору, и бежал, пока не увидел прекрасную женщину с длинными-предлинными золотыми волосами, которая появилась прямо из темноты.

– И что ты сделал дальше? – спросил врач, когда я замолчал.

– Убил ее и съел.

Он снова пустился что-то записывать, а я сгреб ладонью со стола горсть леденцов, которые он держал для маленьких пациентов. Подумав, я взял еще несколько, вспомнив о бабушке, – может, она захочет.

Приехав домой, я поспешил к стойлу Эппла и раскрыл дневник Малькольма. Мне надо было срочно найти одно место. Я хотел узнать, что его влекло к женщинам, которых он презирал.

«…И снова был листопад, и деревья стояли в своей ослепительной красоте. Я тихо последовал за Алисией, она поехала на лошади погулять. Лошадью она управляла с изумительным искусством. Мне пришлось пустить своего коня в галоп, чтобы не отстать. Она же была так увлечена окружающей красотой, что не заподозрила погони. На секунду я потерял ее из виду и подумал, что она направляется к озеру, в котором я купался тогда еще, когда был ребенком. Искупаться последний раз перед концом лета, пока вода не подернулась пленкой льда?..»

Вишневые леденцы были моими любимыми. Я все ел их и ел, пока язык мой, который я мог видеть, скосив глаза, не стал красным, как кровь. Хорошо было так лежать, сосать леденцы и читать. Судя по этим страницам, Малькольм начал свое завоевание власти и денег гораздо позже.

«…Как я и подозревал, она надумала купаться, и ее тело оказалось именно таким безупречным, как я ожидал. Гнев и дрожь охватили меня при мысли, что мой отец владеет этим телом, в то время как я вынужден довольствоваться холодной женщиной, которая лишь подчиняется, но не любит.

Она вышла из озера на травянистый берег в радуге брызг и собиралась одеться. У меня перехватило дыхание от вида ее тела в солнечном свете. Солнце зажгло ее волосы красными, золотыми и охристыми тонами. Темный пушок внизу живота курчавился от влаги.

Она увидела меня и обомлела. Я в порыве восторга не осознал, что вышел из укрытия…»

Слава богу, она дала ему пощечину и приказала убираться. И тогда наконец он стал Малькольмом, которого я узнавал по рассказам Джона: злобным, беспощадным, жестоким, богатым.

«…Ты заплатишь за это, Алисия. Вы оба заплатите: ты и твой сын. Никто не смеет отвергать меня после того, как привлекли, позволили надеяться…»

Я закрыл дневник и зевнул.

Мадам «М»

Я получил еще одно письмо от своей бабушки Мариши с обещанием приехать и заменить маму на репетициях в ее балетной школе.

«Жду не дождусь, когда я смогу каждый день видеть моего внука и передавать ему свой опыт», – писала она.

Мама была не особенно довольна, потому что они с мадам Маришей никогда не были в теплых отношениях, и это меня беспокоило. Я любил их обеих и желал бы, чтобы и они обе любили друг друга.

Мы все ждали мадам к обеду, а она запаздывала уже на час. Она позвонила и попросила не встречать ее, так как была независима и не привыкла, чтобы ради нее жертвовали временем. Тем не менее мама помогла Эмме приготовить праздничный обед, и вот теперь он остывал.

– Бог мой, как женщины непредусмотрительны, – пожаловался папа, в десятый раз взглянув на часы. – Если бы она позволила мне встретить ее в аэропорту, мы бы уже были на месте.

– Не странно ли с ее стороны такое опоздание, – с насмешливой улыбкой заметила мама, – когда она всегда так строго требовала от студентов пунктуальности?

В конце концов папа пообедал один и поспешил по своим делам, а мама удалилась в свою комнату работать над книгой.

– Барт, пойдем поиграем, – предложил я. – Может, в шашки?

– Нет! – выкрикнул он, сидя с напряженными черными глазами в углу. – Я бы желал, чтобы с этой старухой случилась авиакатастрофа.

– Это низко, Барт. Почему ты всех так ненавидишь?

Он ничего не ответил, только продолжал глядеть на меня.

Зазвонил дверной колокольчик. Я побежал открывать дверь. Там стояла бабушка, улыбающаяся и… растрепанная.

Ей было около семидесяти пяти лет, она была седая и сгорбленная. Иногда ее волосы были окрашены в угольно-черный, иногда в них проглядывала седина. Барт сказал, что это делает ее похожей на хорька или нерпу. Он думал, она нарочно смазывает волосы маслом. Но когда она с порога порывисто обняла меня, мне она показалась прекрасной. По ее щекам побежали слезы. А на Барта она даже не взглянула.

– Джори, Джори, какой ты стал красавец, – проговорила она.

У нее был такой огромный пучок волос, что мне показалось, это шиньон.

– Можно, я буду называть вас бабушкой, пока мы дома?

– Да-да, конечно, – закивала она, как птичка. – Но только когда с нами больше никого нет, слышишь, Джори?

– Здесь Барт, – напомнил я ей, чтобы она с ним поздоровалась.

Она редко бывала деликатной. Они с Бартом не любили друг друга. Она коротко кивнула Барту, а потом вовсе перестала обращать на него внимание, будто его здесь и не было.

– Я рада, что у нас есть несколько минут поболтать наедине, – снова заговорила мадам, обнимая меня.

Она потянула меня к софе, и мы с ней уселись, а Барт остался в своем темном углу.

– Джори, когда ты мне написал, что этим летом снова не приедешь, я заболела от горя, правда заболела. Я начала прикидывать так и этак и решила, что с меня довольно; я вижу своего любимого внука всего раз в год, а тут и того меньше. Поэтому я решила продать свою танцевальную студию и приехать помогать твоей матери. Конечно, я отдавала себе отчет, что это ей может не понравиться, ну и что с того? Я не могу ждать два долгих года, чтобы увидеться с единственным моим внуком. Полет был ужасный, – продолжала она. – Все время болтанка. Меня еще и обыскали, будто я преступница. Перед посадкой мы несколько минут кружили, ожидая разрешения на посадку. Меня начало тошнить. Наконец, едва не израсходовав топливо, мы сели, но так, что я едва не сломала шею. Боже милостивый, ты бы слышал, что шофер в аэропорту запросил за машину! Он, видно, думал, что я – куль с деньгами. Раз уж я решила здесь осесть, я куплю себе собственную машину. Не новую, нет, а добрую старую машину, которая понравилась бы Джулиану. Говорила ли я тебе когда-нибудь, что твой отец любил возиться со старыми машинами и они у него превосходно бегали?

Бог ведает, сколько раз она мне это говорила.

– Так вот, я заплатила этим вымогателям невероятную цену в восемьсот долларов, села в мою собственную красную машину и направилась к вам, ориентируясь по карте. Я была так счастлива, что увижу тебя, мой любимый внук, единственный наследник Джорджа. Это было почти такое же волшебное чувство, как тогда, когда твой отец был еще юношей и, бывало, прибегал ко мне счастливый и гордый, чтобы покатать меня на машине, которую он спас с городской свалки!..

Ее черные глаза сверкали; она вновь покорила меня своей горячей привязанностью, своим темпераментом.

– И как все старые люди, раз начав отсчет воспоминаниям, я предаюсь им без удержу. Твой дед был страшно счастлив, когда родился Джулиан! Это был счастливейший день в его жизни. А я держала твоего отца на руках и глядела на своего мужа, такого же красавца, как Джулиан и как ты. Я готова была лопнуть от гордости, что в том своем возрасте дала жизнь ребенку, первенцу, появившемуся на свет так легко, – и таким легким, замечательным ребенком он был с самого рождения!

Я хотел было набраться храбрости и спросить, в каком же именно возрасте она родила моего отца, но не осмелился. Вероятно, вопрос этот стоял у меня в глазах, потому что она сказала:

– Не твоего чертова ума дела, сколько мне лет, – и порывисто поцеловала меня. – Да, но ты выглядишь даже лучше, чем твой отец в таком же возрасте. Я и не думала, что это возможно. Я всегда говорила Джулиану, что он будет выглядеть лучше с загаром, но он вечно возражал мне и даже нарочно оставался ненатурально бледным.

Грусть заволокла ее глаза. К моему удивлению, она взглянула в сторону Барта, и, к еще большему удивлению, я увидел, что он заинтересованно слушает.

Она снова была все в том же черном платье, поверх которого было накинуто болеро из леопардовой шкуры, видавшее лучшие дни.

– Никто по-настоящему не знал твоего отца, Джори, так же как никому на самом деле он не принадлежал. Никому, кроме твоей матери.

Она вздохнула, помолчала и снова начала говорить, будто хотела выговориться, пока не вошла мама:

– Итак, я решила получше узнать сына моего Джулиана. Я также решила во что бы то ни стало добиться твоей любви, потому что я никогда не была уверена в любви Джулиана ко мне. Я все время повторяю, что сын, рожденный от союза Джулиана с такой женщиной, как твоя мать, должен быть превосходным танцором и даже без тех недостатков, что имел Джулиан. Твоя мать очень дорога мне, Джори, очень дорога, хотя она и не желает в это верить. Я признаю, что временами дурно с ней обращалась. Она принимала это за мое истинное к ней отношение, хотя это были всего лишь вспышки злости, потому что мне казалось, будто она недооценивает моего сына.

Мне стало неловко от разговоров на эту тему. Как бы то ни было, я был на стороне матери. Она это заметила, но продолжала:

– Я так одинока, Джори, мне необходимо быть возле тебя, возле твоей матери. – Какие-то воспоминания омрачили ее лицо, сделав его еще старше. – Самое худшее, что несет нам старость, – это чувство одиночества, ненужности, заброшенности.

– Ах, бабушка! – воскликнул я, обнимая ее. – Не чувствуйте себя одинокой и бесполезной. У вас есть мы. – Я крепко обнял и поцеловал ее. – Разве вам не нравится наш дом? Вы можете жить здесь с нами. Я не рассказывал, что мама сама сделала дизайн дома?

Мадам с любопытством оглядела комнату:

– Да, интерьер прекрасный, и это так похоже на руку Кэтрин. А где она сама?

– Она в своей комнате, пишет.

– Письма? – Мадам казалась оскорбленной тем, что мама не слишком гостеприимная хозяйка и не соблюдает обычаи.

– Бабушка, мама пишет книгу.

– Книгу? Танцоры не должны писать!

Улыбаясь, я сделал пируэт и несколько па:

– Мадам бабушка, танцоры могут все, что задумают. Кроме того, если мы с легкостью переносим ежедневную боль, чего еще стоит бояться?

– Отказа! – отрезала она. – У танцоров всегда чрезмерное эго. Одного отказа иногда бывает достаточно, чтобы впасть в отчаяние.

Я подумал, что уж она-то не впадет в отчаяние, даже если почтальон принесет ей тысячу писем с отказами.

– А где отец? – спросила она.

– Делает вечерний обход в больнице. Просил передать вам его извинения. Он хотел встретить вас, но вы опоздали, и он уехал.

Она фыркнула в ответ, как будто в этом была его вина.

– Ну так, – сказала она, вставая и оглядывая комнату, – я полагаю, самое время пойти поздороваться с Кэтрин, хотя, несомненно, она слышит мой голос.

Я тоже так думал, ведь ее голос был пронзительным, как крик.

– Мама иногда так увлекается… она временами не слышит собственного имени у себя за спиной.

– Ха! – вновь фыркнула мадам.

Она последовала за мной через холл. Я осторожно постучал в мамину закрытую дверь и, услышав что-то вроде «Да?», открыл ее.

– Мама, у нас гости.

На минуту в маминых глазах появилась неприязнь. Но мадам уже надменно вплыла в спальню и без приглашения уселась в бархатный шезлонг.

– Мадам Мариша! – воскликнула мама. – Как чудесно, что вы приехали. Наконец-то вы решили навестить нас.

Отчего мама так нервничает? Почему оглядывается на портреты, стоящие у нее на столике? Портреты папы и дяди Пола. Они в серебряных рамах, а вот и портрет моего отца, только в маленькой овальной рамке.

Мадам тоже посмотрела на ночной столик и нахмурилась.

– У меня множество портретов Джулиана, – поспешно объяснила мама, – но Джори держит их у себя в комнате.

– Ты хорошо выглядишь, Кэтрин.

– Я чувствую себя хорошо, благодарю вас. Вы тоже неплохо выглядите.

Руки и ноги мамы были в постоянном нервическом движении.

– А как твой муж?

– Все в порядке. Он на работе в больнице. Он ждал вас, но время шло…

– Да, понимаю. Простите мое опоздание, но люди в этом штате – чистые грабители. Мне пришлось уплатить восемьсот долларов за груду железа, и к тому же всю дорогу масло подтекало.

Мама наклонила голову, и я понял, что она подавляет усмешку.

– А что можно было ожидать от такой цены? – справившись с собой, проговорила она.

– Ну в самом деле, Кэтрин. Ты же знаешь, что Джулиан никогда не платил больших денег за машины. Но он знал, что делать с грудой железа, а я не знаю. Да, пожалуй, я дала волю чувствам в ущерб здравому смыслу. Надо было купить что-то получше за тысячу долларов, но я бережлива.

Затем начались расспросы о мамином колене. Как лечили? И скоро ли можно будет вновь танцевать?

– Все в порядке, – раздраженно сказала мама (она ненавидела, когда ее спрашивали об этом колене). – Всего лишь немного болит, когда непогода.

– А как Пол? Прошло столько времени с тех пор, как я видела его в последний раз. Я помню, после вашей женитьбы я была так зла, что не хотела видеть тебя, и даже забросила преподавание на несколько лет. – Она вновь взглянула на портрет папы. – А твой брат… он все еще живет с вами?

Зловещая тишина опустилась на всех нас. Мама старательно изучала улыбающееся изображение моего приемного отца Криса. В чем дело? О каком брате она говорит? У мамы больше нет брата. Если она спрашивает о Кори, то почему глядит при этом на портрет папы?

– Да-да, конечно, – сказала мама, оставив меня в изумлении. – Расскажите же мне о Грингленне и Клермонте. Я хочу обо всех узнать. Как там Лоррен Дюваль? За кого она вышла замуж? Или она уехала в Нью-Йорк?

– Он так и не женился? – сузив глаза, продолжала о своем бабушка.

– Кто?

– Твой брат.

– Нет, он еще не женат, – опять поспешно ответила мама. Потом с усилием улыбнулась. – А теперь, мадам, я вам скажу потрясающую новость. У нас появилась дочь, ее зовут Синди.

– Ха! – фыркнула мадам. – Я уже давно знаю о Синди. Но я хочу побольше узнать об этом образце для всех маленьких девочек. Джори написал мне в письме, что у нее могут быть танцевальные способности.

– О, это несомненно! Видели бы вы, как она пытается подражать Джори или мне – я имею в виду себя в то время, когда еще танцевала.

– Твой муж, должно быть, постарел, – заметила мадам, не обращая никакого внимания на фотографии Синди, которые попыталась ей подсунуть мама.

Синди в это время уже уложили спать.

– Джори рассказывал вам, что я пишу книгу? Это так захватывает! Я не думала, что меня это так увлечет, но теперь для меня это скорее удовольствие, чем работа. Почти так же занимает меня, как и балет. – Мама улыбнулась и начала поправлять стрелки на своих голубых брюках, одергивать белый свитер, подкалывать волосы, сдвигать бумаги на столе. – Я знаю, в моей комнате беспорядок. Извините меня. Мне бы нужен кабинет, но в доме нет лишней комнаты…

– Твой брат тоже на обходе в больнице?

Я все еще ничего не понимал. Кори умер. Умер очень давно. Хотя в его могилу некого было положить. Его могила – это просто камень чуть поодаль от тети Кэрри, и все…

– Вы, должно быть, голодны. Давайте пройдем в столовую, и я скажу Эмме, чтобы разогрела нам спагетти.

– Спагетти? – возмутилась мадам. – Ты ешь подобную отраву? Ты позволяешь моему внуку есть мучное? Много лет назад я учила тебя, как надо питаться! Кэтрин, значит, мои уроки забыты?

Спагетти были моим любимым блюдом, но плюс к этому у нас сегодня была приготовлена баранья нога, причем мама долго выбирала способ приготовления, чтобы угодить мадам. С чего бы это мама вспомнила о спагетти? Я пристально поглядел на маму: взволнованная и напряженная, она выглядела почти такой же юной, как Мелоди; она явно была испугана тем, что что-то пойдет не так, – но что?

Мадам Мариша не пожелала есть у нас, а также оставаться у нас, потому что не имела привычки «стеснять» людей. Она успела снять комнату в городе, неподалеку от маминой балетной школы.

– И хотя ты меня об этом не просила, Кэтрин, я буду рада возможности помочь тебе. Я продала свою студию сразу же, как только Джори написал мне о твоем несчастье.

Мама только кивнула. Она была необыкновенно бледна.

Через несколько дней мадам появилась в балетной школе, принадлежавшей раньше маме, и придирчиво оглядела кабинет.

– У нее здесь все так изящно, совсем не в моем вкусе. Но ничего, вскоре он будет обставлен совсем по-другому.

Я любил ее какой-то особенной любовью: так любят воспоминания о зиме жарким летом. А когда зима приходит и пронизывает холодом до костей, хочется, чтобы она поскорее ушла. Бабушка двигалась так легко и молодо, а выглядела так старо. Когда она танцевала, можно было подумать, что ей восемнадцать. Вороненая сталь ее волос сменялась сединой в течение недели, что было заметно также по потемневшим зубцам щетки для волос. Каждый последующий день краска шампуня все больше осаждалась на зубцах и все менее оставалось волосам. Мне больше нравилось, когда волосы ее были серебряными в свете огней.