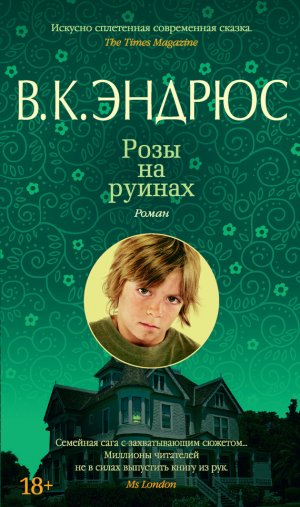

Розы на руинах Эндрюс Вирджиния Клео

Джон Эймос усмехнулся:

– Она намерена провести реконструкцию Фоксворт-холла, доктор Шеффилд. Фоксворт-холл возродится из пепла, как феникс!

Папа замолчал, а потом произнес вполне обычным голосом:

– И насколько далеко зашла реконструкция?

– Идет полным ходом, – гордо ответил Джон Эймос. – И вскоре я буду править там, где когда-то правил Малькольм, а его прекрасная надменная дочь будет в моей власти. – Он захохотал, как сумасшедший, явно наслаждаясь произведенным впечатлением. – Я заставлю ее сделать косметическую операцию, убрать с лица все морщины; она выкрасит волосы в золотой цвет и будет сидеть у моих ног, когда я стану обедать. А за моей спиной будет стоять один из моих кузенов, как я стоял в свое время. Только теперь я буду хозяином.

Видно было, что папа ошеломлен.

– Вы будете хозяином разве что в тюремной камере, – сказал он и отвернулся.

– Папа, – спросил я, когда мы пришли домой, – ты веришь, что будет так, как сказал этот старый дворецкий?

– Пока не знаю. Но я теперь понимаю, что он умнее, чем я думал. Когда я, бывало, глядел в Фоксворт-холле на его лысую голову, я никогда не подозревал, что у него может быть какая-то власть. Он мне казался просто одним из слуг. Теперь я вижу, что он спланировал свою месть много лет назад и осуществлял ее год за годом.

– Месть?

– Джори, ты не видишь, что он невменяем? Ты сам рассказывал мне, что Барт подражает человеку, которого называет Малькольмом и который умер много-много лет назад. Но на самом деле Барт подражает самому Джону Эймосу, а тот подражает моему деду. Малькольм Фоксворт, давно ушедший, до сих пор решает наши судьбы.

– А ты когда-нибудь видел своего деда?

– Только один раз, Джори, – задумчиво и печально проговорил папа. – Мне было тогда четырнадцать, как тебе сейчас, мы с твоей мамой спрятались на втором этаже и глядели вниз, в танцевальный зал, а он сидел там в коляске. Я никогда не слышал его голоса. Но наша мать часто повторяла его изречения о грехе и наказании за него, о Страшном суде – цитаты из Библии.

Пришла ночь. Мы не стали гасить огни в доме, надеясь, что они осветят дорогу маме и Барту. Синди рано уложили спать. Эмма вернулась из ее спаленки в кухню, а мадам устроилась в гостиной, в кресле напротив папы. Вскоре появился Барт и тихо прополз в свой угол.

– Где ты так долго пропадал? – странным взглядом меряя Барта, спросил папа.

Мадам тоже уставилась на него своими черными глазами.

Барт игнорировал их обоих, делая на стене руками теневые фигуры. Работал телевизор, хотя никто его не смотрел. Хор мальчиков пел рождественские песнопения. Я чувствовал себя опустошенным. От мыслей о том, куда делся Барт, куда пропала мама и что ждет нас всех…

Мне подумалось, что лучше уйти, и я встал, чтобы попрощаться, но увидел, что мадам, приложив палец к губам, глазами показывает папе на Барта, который бормочет, изображая старика, выговаривающего ребенку.

– Плохо будет тому, кто не слушается закона Господа… – Глаза Барта при этом гипнотически расширились. – Дурные люди те, кто не ходит по воскресеньям в церковь, кто не заботится о своих детях, кто совершает инцест, и всем им суждено гореть в аду, а дьявол будет мучить их грешные души. Эти дурные люди могут быть спасены лишь великим искуплением, и это искупление – в адском огне, в адском огне…

Дикий, нелепый бред… совершенно помешался.

Папа не смог сдерживаться больше:

– Барт! Кто рассказал тебе весь этот бред?

Брат вскочил, его черные глаза горели безумным огнем.

– Говори же, и будешь услышан, сказал мудрец невинному младенцу. А младенец рек в ответ: нечестивцы, что погрязли в грехе, будут гореть в адском огне.

– Кто сказал тебе это?

– Один старик из могилы. Он любит меня больше, чем Джори, который увлекается греховными танцами. Старики не любят танцоров. Старик сказал, что только я исполняю заповеди.

Папа напряженно слушал его. Я же вспомнил, о чем говорил мне доктор Барта: играй с ним, слушай его, делай вид, что веришь всему, что он говорит, каким бы диким это тебе ни казалось; вспомни, что ему только десять лет, а в этом возрасте ребенок верит чему угодно; поэтому позволь ему выразить себя в наиболее безопасной ипостаси и запомни: когда он говорит в придуманной для себя роли «старика», то он говорит о самом для него важном, мучающем его…

– Барт, послушай меня. Скажи, как по-твоему, если твоя мама тонет, она не умеет плавать, а я в это время смотрю совсем в другую сторону, разве не надо позвать меня на помощь?

Любой любящий сын немедленно ответил бы: да, конечно; но Барт долго, нахмурясь, взвешивал ответ и наконец изрек:

– Тебе не пришлось бы спасать маму, если бы она была чиста и без греха. Бог спас бы ее.

Судный день

Никто не понимал меня и то, что я пытался сделать. И смысла не было объяснять. Приходилось спасать всех одному. Я убежал от этих людей, которые так не понимали меня, от Джори, от папы, а они даже не пожалели. Они так и не поняли, что я пытался исправить все то зло, что они наделали, когда меня еще не было на свете, и все то, что они сделали после…

Грех. Мир полон грешников и греха…

Это не моя вина, что мама заслужила свое наказание. Хотя меня и смущало, отчего Бог не накажет и папу вместе с нею.

Джон Эймос говорил мне, что мужчины созданы для высшего предназначения. Для героизма, для войны и побед. И не беда, что иногда на войне лишаешься рук или ног, – это лучшая участь, чем та, для которой Бог предназначил женщину.

И все-таки я мучительно думал: а что, если врата рая так и не откроются для маминой очистившейся души? «Войди и не греши», – сказал бы я, если бы был Богом. Я бы отколол огромную каменную скрижаль и написал бы на ней свои двенадцать заповедей (потому что десять – это недостаточно). Но как бы я смог раздвинуть воды Тихого океана и пропустить чрез них всех праведников, когда их по пятам преследовали нечестивцы?

Все эти мысли вызвали во мне дурноту, боль в ногах и руках. Мама, отчего ты такая грешница? Зачем ты жила с собственным братом и возложила на меня вину за свою смерть?

За моей дверью шпионит Джори. Я-то знаю. Он вечно шныряет вокруг, старается понять, что я делаю. Не буду его замечать. Надо думать о маминых последних часах жизни. Надо было дать им перед смертью хорошую пищу. Каждого пленника перед казнью хорошо кормят. Что бы они хотели поесть? Я больше всего любил сэндвичи. Может, и они тоже? Сэндвичи, пирог и мороженое – было бы хорошо. Как только все улягутся, я передам им их последнюю еду.

Пришла ночь. Все огни погашены. Тишина. Что там? Что-то шуршит в холле возле комнаты Джори. Или храпит? А, эта ведьма мадам Мариша храпит. Отвратительно.

Я украл индейку и сырный хлеб, испеченный Эммой. Отложил два куска вишневого пирога и мороженого. Я двигался тихо, как мышь. Прокрался вдоль стены дома.

Вниз, вниз, вниз, по ступеням в погреб, кишащий крысами, мышами и пауками, туда, где плачут, стонут и зовут меня две женщины. Это мне нравится: наконец-то я нужен. Я поднял дверцу под винными полками и втолкнул туда мешок со всеми припасами.

Свет от огарка, который у них остался, был очень тусклым, мерцающим, фигуры в нем выглядели нечеткими и нереальными. Бабушка пыталась успокоить маму, которая отпихивалась от нее:

– Уберите свои руки, миссис Уинслоу. Я была в беспамятстве, думая, что я снова маленькая, и была рада вам, но теперь я все вспомнила. Сколько вы заплатили этому дворецкому? Что вы здесь делаете?

– Кэти, пойми, Джон ударил меня по голове так же, как и тебя, он ненавидит нас обеих. Разве ты не слышала то, что я говорила тебе?

– Слышала. Это все как дурной сон. Крис то же самое толковал мне, но я не верю: он всегда любил вас, несмотря ни на что. Он глуп… в своей вере в женщин. Сначала в вас, а потом – в меня.

Я был рад, что узнал такие взрослые понятия: теперь можно было написать когда-нибудь о том, как я спас маму от кары Божьей.

Мамины волосы слиплись, в них была солома. Та же самая, что служила последней постелью Эпплу. А они даже не поблагодарили меня за то, что я сделал их ложе помягче и потеплее.

– Кэти, ты и вправду любишь своего брата? Или ты просто использовала его?

Мама с бешенством набросилась на бабушку. Я думал, она сошла с ума.

– Да, я люблю его! Это ты заставила меня полюбить его! Это твоя вина, а расплачиваемся за нее мы – стыдом, виной перед детьми. А теперь все выплыло на поверхность и погубило любовь детей к нам!

– Это не из-за меня, а из-за Джона, – прошептала бабушка. – Я всего лишь приехала сюда, чтобы помочь вам и чтобы хоть изредка видеть вас. Но не вини себя ни в чем, пусть это будет мой стыд и моя вина. Ты всегда правильно обо мне судила, Кэти. Да, я слаба, глупа, ничтожна, я всегда совершала опрометчивые поступки. Я хотела как лучше, но поступала только во зло.

Мама затихла.

– Что с твоим лицом? – спросила она у бабушки.

Казалось, та постарела лет на десять.

– После смерти Барта я хотела умереть. Мне хотелось изничтожить свою красоту, чтобы ни один мужчина больше не пожелал меня. К тому же я ненавидела свое отражение в зеркале, которое так напоминало тебя, потому что я ненавидела – да, я ненавидела тебя долгое время. Меня избавил от этой ненависти Крис, который каждое лето приезжал ко мне и объяснял твой поступок. Он сказал, что ты на самом деле любила Барта; что для сохранения здоровья и жизни надо было избавиться от ребенка, но ты отказалась. Ты хотела родить его ребенка. Кэти, спасибо тебе за это. Спасибо, что ты дала мне еще одного Барта, потому что он – истинно мой, каким Джори никогда для меня не будет.

О как они обе любят меня! Оказывается, мама рисковала своей жизнью, чтобы я появился на свет. Бабушка перестала ненавидеть маму ради меня. Значит, я не такой плохой, как я думаю.

– Кэти, пожалуйста, прости меня, – умоляла бабушка. – Скажи, что прощаешь меня, скажи раз и навсегда. Мне так нужно слышать это. Кристофер любил меня, защищал меня, но ради тебя я вставала по ночам, не спала, даже в свой медовый месяц с Бартом, – и твое лицо, лица моих близнецов до сих пор преследуют меня. Кристофер всегда будет со мной и с тобой, но дай мне снова и дочь.

Мама взвизгнула, дико, ненормально:

– Нет! – Она накинулась на бабушку и принялась молотить ее кулаками. – Я никогда не скажу этого!

Она опрокинула свечу, и сено загорелось. Мама с бабушкой стали сбивать огонь голыми руками.

– Барт! – закричала бабушка. – Если ты здесь, беги зови на помощь! Вызови пожарных! Скажи отцу! Сделай что-нибудь, и быстро, Барт, или мы с твоей мамой погибнем в огне! А Бог не простит тебя, если ты поможешь Джону Эймосу в его убийстве!

Что? Кому же я помогаю: Джону Эймосу или Богу?

Я, как сумасшедший, побежал по лестнице в гараж, где Джон складывал багаж в последнюю из машин. Все слуги уехали с предыдущими.

Он закрыл кузов, улыбнулся и сказал:

– Ну, это будет ночь! Ровно в двенадцать – запомни. Спустись по ступеням и подожги шнур.

– Тот промасленный шнур?

– Да.

– Мне не понравился его запах, поэтому я выбросил его. Мне не хотелось, чтобы они принимали пищу в последний раз в таком вонючем месте.

– Что такое ты говоришь? Ты что, кормил их?

Он хотел накинуться на меня, но откуда-то неожиданно вынырнул Джори и напал на него. Джон упал на спину, и тут подбежал папа.

– Барт… мы видели, как ты брал пирог и сэндвичи… Отвечай: где твои мама и бабушка?

Я стоял и не знал, что делать.

– Папа! – закричал Джори. – Я чувствую запах дыма!

– Где они, Барт?

Джон Эймос завопил:

– Уведи своего сумасшедшего отсюда, это он приносит спички! Это он поджег! Это все он, он, это он убил милого, доброго щенка… Неудивительно после этого, что Коррина сбежала отсюда и не сказала мне куда… – Он начал плакать настоящими слезами и утирать нос. – Боже мой! Лучше бы мы никогда сюда не приезжали… Я предупреждал Коррину…

Лжет! Бесстыдно лжет!

– Нет, это сделал ты! Ты сумасшедший, Джон Эймос! – И я набросился на него с кулаками, как поступил бы на моем месте Малькольм. – Теперь умри, Джон Эймос! Умри и искупи свои грехи смертью!

Кто-то поймал меня за руки и поднял. Папа держал меня и старался успокоить.

– Скажи быстрее, Барт, где твоя мама? Где она? Где горит?

В глазах у меня был красный туман, но я достал из кармана ключ и отдал папе.

– В винном погребе, – тупо проговорил я. – Огонь погубит их, как они погубили Фоксворт-холл. Малькольм велел выжечь всех чердачных мышей и их поганое семя.

Я видел свое тело как бы со стороны; я видел дикий ужас в папиных глазах; он будто старался что-то понять, заглядывая мне в глаза… Но в них он ничего бы не прочел, потому что я был уже не здесь. Я не знал, где я был. Мне уже было все равно.

Искупление

Огонь. Особняк был весь в огне.

Я боролся с Джоном Эймосом, но вскоре он устал и начал уступать.

– Убирайся, старый негодяй! Ты отравил сознание моего брата. Я надеюсь, Бог воздаст тебе по заслугам.

Пока я разбирался с Джоном, папа поспешил к маме и бабушке, а Барт бежал за ним по пятам и выкрикивал, куда именно бежать.

– Отпусти меня, мальчик! – орал Джон Эймос. – Твой брат просто сумасшедший, он опасен! Это он заморил собаку голодом! Это он заколол ее вилами! Разве нормальный ребенок так поступит?

– Отчего же вы не остановили его, если видели все это?

– Отчего, отчего… Он бы набросился на меня. Этот малый такой же сумасшедший, как и его бабка. Но это она сама и увидела, как он откапывает в саду скелет ее котенка. Если не веришь – спроси у нее, иди спроси у нее.

Да, подумал я, Барт не в себе. Но может ли он быть убийцей?

– Барт разговаривает во сне… Он повторяет во сне все слова, что вы ему говорили… Он повторяет, как попугай, цитаты из Библии и произносит слова, которые ему не мог сказать никто другой, кроме вас!

– Дурак! Он не догадывается, кто он! Разве ты не знаешь? Он на самом деле вообразил себя старым прадедом Малькольмом Фоксвортом… и, как Малькольм, он одержим жаждой убийства всех до последнего!

В тот же миг я увидел, как в гараж входит папа, держа на руках маму, а его мать, грязная, в лохмотьях, шатаясь, идет следом. Я вскочил и побежал к ним.

– Мама, мама! – Я был вне себя от радости, что она жива.

Она была грязной, бледной и худой, как мертвец… но живой, слава богу, живой!

– Где Барт? – прошептала она.

И с этим вопросом она потеряла сознание, голова ее откинулась назад. Озираясь в поисках Барта, я увидел, что Джон Эймос исчез.

– Папа, – предупредил я его, и в тот же момент в дыму появился Джон с тяжелой лопатой в руках.

Он опустил лопату на голову папе, и тот молча, без стона, упал прямо с мамой на руках. А Джон еще раз занес лопату. Я подбежал и ударил его правой ногой так сильно, как только мог. Лопата выпала из его рук, и тут я еще раз ударил его в живот. Он захрипел и упал.

Барт – где же Барт?

– Джори, – окликнула меня бабушка, – унеси своих родителей из этого гаража как можно быстрее! Унеси подальше и поскорее, потому что, как только огонь достигнет гаража, тут все взорвется. Спеши! Не возражай. Я поищу Барта. А ты позаботься о моих детях.

Маму я поднял легко и легко перенес ее в безопасное место, но папу я тащил под дерево с трудом – и все-таки успел. Но в доме оставался Барт и – бабушка.

Джон Эймос Джексон очнулся и бросился в пылающий дом. Я видел в окне кухни, как они боролись с бабушкой. Он бил ее по щекам. Дым ел мне глаза, но я побежал к ней.

– Тебе это не удастся, Джон! – кричала она сквозь огонь и дым.

Я увидел, как она подняла над его головой тяжелый поднос венецианского стекла. Через мгновение он рухнул на пол как подкошенный.

Тут я увидел и Барта. Он пытался снять с гвоздя в гостиной тяжелый портрет.

– Мама, – всхлипывал он, – надо спасти маму. Мама, я уведу тебя отсюда, не бойся, потому что я… я такой же храбрый, как Джори… я такой же… я не могу, чтобы ты сгорела… Джон Эймос все врал, он не знает, чего хочет Бог, он не знает…

– Барт, – мягко позвала бабушка. Ее голос был сейчас так похож на мамин. – Я здесь, Барт. Ты можешь спасти меня саму, а не портрет.

Она вышла, сильно хромая, морщась при каждом шаге. Я подумал, уж не вывихнула ли она ногу.

– Пожалуйста, милый, пойдем, – взмолилась она.

Барт замотал головой:

– Я должен спасти маму! Ты не моя мама!

– Я – твоя мама, – раздался вдруг голос в дверном проеме.

Я резко обернулся, пораженный, и увидел маму, которая, шатаясь и вцепившись руками в косяк, стала упрашивать Барта:

– Милый, оставь портрет, и давайте все скорее уйдем из этого дома.

Барт взглянул на огромный портрет, который теперь пыталась снять бабушка.

– Я спасу маму, хотя она и ненавидит меня, – твердо сказал себе Барт и вновь взялся за портрет. – Мне все равно, пусть она больше любит Джори и Синди. Сделаю хоть одно доброе дело, и тогда все узнают, что я хороший и не сумасшедший.

Мама подбежала и стала целовать Барта в его грязное личико; но в это время комната начала наполняться дымом.

– Джори! – закричала бабушка. – Беги вызови пожарных, возьми с собой Барта, а я выведу маму!

Но мама сопротивлялась и не уходила. Даже когда я уже позвонил, объяснил, что произошло, и дал адрес, мама все еще стояла на коленях и прижимала к себе Барта.

– Барт, милый мой, если ты так и не можешь смириться с Синди, я отошлю ее обратно.

Он отпустил было портрет, глаза его расширились:

– Нет, ты не станешь…

– Я клянусь тебе. Ты мой родной сын, рожденный из любви к твоему отцу…

– Ты любила моего папу? – недоверчиво спросил он. – Ты правда любила моего родного отца? Даже если ты соблазнила и убила его, ты все равно любила?..

Я подбежал и схватил его за руку:

– Хватит, пойдем, или мы все тут сгорим заживо.

– Барт, иди с Джори, – сказала бабушка, – а я поддержу маму.

Здесь же, в гостиной, была боковая дверь, в которую обычно проскальзывал Барт, и я потащил его к ней, оглядываясь, идет ли мама. Бабушка почти тащила ее на себе, так плохо ей было.

Когда я выбежал из дому с Бартом, крепко держа его за руку, и приволок к дереву, под которым оставил папу, я увидел, как мама осела в руках бабушки, и дым скрыл их обеих из глаз.

Папа очнулся и утирал кровь, которая без конца лилась из глубокой раны сбоку головы. Увидев нас, он спросил:

– Бог мой, неужели Кэти все еще в доме?

Тут же с криком «Она погибнет!» Барт сорвался с места и побежал к дому. Я догнал его и свалил с ног. Он дрался, как сумасшедший:

– Я спасу, я спасу ее! Джори, пожалуйста, пусти!

– Тебе нельзя. Там с нею бабушка, она спасет ее!

Я прижимал его к земле, чтобы он вновь не ринулся в огонь, и в то же время пытался разглядеть, что с бабушкой и мамой.

Тут откуда-то появились мадам Мариша и Эмма и стали метаться между мной, Бартом и папой, который как-то умудрился встать. Он вытянул руки и, как слепой, в страшном дыму, пошел к дому, выкрикивая:

– Кэти, где ты? Выходи из дома! Кэти, я иду к тебе!

Тут маму с силой вытолкнули из двери, выходящей в патио. Я подбежал, помог ей подняться и отвел к папе.

– Никто из вас не должен погибнуть, – всхлипывая, пробормотал я. – Ваша мать спасла по крайней мере одного своего ребенка.

Но тут раздались крики и вопли. Огонь охватил черные одежды бабушки! Будто в ночном кошмаре, я смотрел, как она пытается сбить пламя.

– Падай на землю и катайся по земле, пламя погаснет! – прокричал папа и отпустил маму так стремительно, что она упала, а сам побежал к бабушке и начал катать ее по земле.

Огонь погас, но бабушка едва дышала. Она поглядела на папу долгим странным взглядом, и мир сошел на ее лицо – оно так и осталось спокойным и просветленным.

Мы еще ничего не понимали. Папа позвал ее, а потом опустился на колени и приложил ухо к ее груди.

– Мама, – как маленький ребенок, заплакал он над ней, – пожалуйста, не умирай, мне надо тебе сказать… подожди, не умирай…

Но она была мертва. Открытые глаза ее глядели в ночное зимнее небо.

– Ее сердце… – проговорил папа. – Оно готово было выпрыгнуть из груди, когда я катал ее по земле… а ведь у нее было здоровое сердце, как у ее отца… А теперь оно мертво… Но она умерла, спасая свою дочь.

Джори

Вот и рассеялись все облака в моей юношеской жизни; все недоразумения, все сомнения, все вопросы, которые я боялся задать, – все я вымел из уголков своего сознания, как пыль из углов.

Когда мы приехали с похорон бабушки, я думал, что жизнь теперь пойдет как прежде и ничего не изменится.

Но какие-то изменения произошли. Будто тяжесть спала с плеч Барта, и он снова стал тем же тихим, застенчивым маленьким мальчиком, каким был раньше, и снова был недоволен самим собой. Его психиатр утешил нас, сказав, что с возрастом это проходит, особенно когда у человека появляются друзья его возраста – и когда его окружают любовью и вниманием в семье.

Пока я пишу эти строки, я гляжу в окно и вижу, как во дворе Барт играет с шотландским пони, которого ему наконец подарили на Рождество. Осуществилось его заветное желание.

Я часто наблюдаю, как он останавливается и смотрит на пони, на щенка сенбернара, которого ему подарил папа. Потом он поворачивает голову и смотрит в сторону особняка, вернее, его руин. Он никогда не говорит о своей бабушке. Мы также никогда не разговариваем с ним о Джоне Эймосе Джексоне, не упоминаем Эппла или Клевера. Мы все договорились не нарушать нестойкий мир в душе маленького ранимого мальчика, которому так трудно определить свое место в этой жизни, не всегда похожей на детские сказки.

Как-то на улице мы встретили настоящую арабскую женщину. Барт долго смотрел ей вслед тоскующим взглядом. Я понял, кого она ему напомнила, и подумал: раз Барт так любит ее даже после ее смерти, не может же она быть такой плохой, как написано в маминой книге. Значит, ее нельзя было не любить, как бы ни совращал его Джон Эймос.

Джон Эймос получил по заслугам и, как и бабушка Барта, лежит в могиле, но только в штате Виргиния, рядом с могилами его предков. А все его планы пошли прахом. Не знаю, перевернулся ли он в могиле, когда зачитали завещание бабушки Барта и оказалось, что она завещала все огромное состояние Фоксворта Джори Янусу Марке, Бартоломью Скотту Уинслоу и, к нашему всеобщему удивлению, Синтии Джейн Николс; и ни один из нас по закону не был ее наследником – по закону! Все эти деньги должны храниться под процентами до достижения нами двадцати пяти лет. Мама и папа назначены распорядителями-опекунами над нашими вкладами.

Теперь, благодаря доходам с этого состояния, мы могли бы зажить шикарно, но мы так и живем в нашем доме с садиком, который с каждым годом все больше разрастается, и мраморными статуями в нем.

Барт стал необыкновенно аккуратным, он не ляжет вечером спать, пока его комната не будет в полном порядке, а каждая вещь положена на место. Родители только переглядываются, когда он наводит порядок, и поэтому я гадаю: не был ли Малькольм таким же чистюлей и педантом?

В то утро, на следующий день после Рождества, когда он получил в подарок пони, он обязал папу и маму жить по собственному закону:

– Если вы хотите воспитывать Синди, вы не должны больше жить как муж и жена и порочить нашу семью грехом. Папа, ты должен спать в моей комнате, а мама должна спать всю оставшуюся жизнь одна.

Они ничего ему не сказали, только посмотрели на него долгим взглядом, пока он не покраснел и не отвернулся, пробормотав:

– Извините меня… Я, конечно, не Малькольм… Я – это просто я.

Барт часто поговаривает, что станет править в новом Фоксворт-холле, когда он его отстроит.

– А ты протанцуешь всю свою жизнь до старости, – кричит он мне обычно, когда злится на меня, – но ты никогда не будешь таким богатым, как я! В старости мозги нужны больше, гораздо больше, чем танцевальные ноги!

– Я стану величайшим актером в мире, – как-то раз важно заявил он, держа в руках тот самый злополучный красный «дневник Малькольма». Когда дневник попадал ему в руки, Барт мгновенно переходил от застенчивости к агрессивности. – А когда я покончу со сценой и экраном, я весь свой талант обращу на делание денег, и тогда даже те, кто не уважал меня как актера, будут аплодировать моему таланту бизнесмена!

Играет, он все время кого-нибудь играет, и так до сих пор. Иногда я лежу ночью и думаю о том, что произошло, когда мы с ним еще не родились, и мне приходит в голову мысль: ведь должна же быть причина тому, что все случилось именно так? И разве не истина, что из руин вырастают розы? Я волнуюсь за всех женщин, которые встретятся Барту на его пути. Неужели и он будет таким же жестоким, как его дед, чтобы заполучить еще большее богатство? И сколько страданий может принести одна случайность? Столько, сколько принесло нам всем это лето, а потом осень и зима…

Завтра же я возьму его за руку, и мы вместе пойдем в сад, встанем перед копией роденовского «Поцелуя» – и тогда он, возможно, поймет, что Бог создал мужчину и женщину для любви физической и она не греховна, нет, она естественна.

Я молю Бога, чтобы когда-нибудь Барт увидел жизнь так, как ее вижу я; а я считаю, что любовь, вне зависимости от того, какие она принимает формы и как бывает подана, любовь стоит цены, которую мы за нее платим.

Если придется выбирать между любовью и деньгами, я выберу любовь. Но важнее всего для меня – балет. А когда Барт, седой и старый, будет сидеть в Фоксворт-холле и считать свои миллиарды, я буду в кругу семьи вспоминать себя, молодого, грациозного и красивого на сцене, под гром аплодисментов, – и я буду знать, что выполнил свое предназначение.

Я, Джори Янус Марке, не нарушу семейной традиции и пронесу ее через всю жизнь.

Барт

Нет, они и теперь не понимают меня. Джори вечно лезет со своей жалостью, сочувствует, как душевнобольному, будто я не такой, как он. Он сожалеет о том, что я не разделяю его вкусов в музыке, что в моем мозгу не возникают под музыку картины, меня не радуют краски, да меня вообще ничего не радует. Вернее, это он так думает, что меня вообще ничего не радует, а я-то знаю свое предназначение. Я так понимаю, что Бог не зря послал мне бабушку, и Джона Эймоса, и Малькольма; они для меня как путеводные звезды – указывают мне верные и неверные пути. Они показали мне, как спасти своих родителей от вечного адского огня.

Я следил за мамой и папой день и ночь; я пробирался в их спальню по ночам и сам же боялся, что застану их за каким-нибудь греховным занятием. Но они только спали в объятиях друг друга, и, к моему облегчению, никогда я не видел, чтобы их глаза двигались под веками. Значит, мама больше не видит по ночам кошмаров. За завтраком глаза папы были еще ярче, еще голубее, чем прежде, потому что – я уверен – он осознал греховность их с сестрой жизни.

Я спас их.

Джори жалеет меня, ну и пусть. Однажды, когда мы с ним оба будем взрослее и мудрее и я найду нужные слова, я объясню ему, что Малькольм написал в своей книге: если суждено быть свету, то нужно, чтобы была и тьма.

Эпилог

Я так ярко помню все, что произошло перед похоронами моей матери. Мы похоронили ее в Грингленне, возле ее второго мужа. Это Барт настоял на том, чтобы его бабушка лежала в своем вечном сне возле его отца, его настоящего отца, Бартоломью Уинслоу. Мы все плакали, даже Эмма и мадам Мариша, хотя еще недавно я бы не поверила, что мадам может плакать, особенно по кому-нибудь из членов моей семьи.

Когда о крышку гроба стукнул первый ком сырой земли, я ярко вспомнила себя двенадцатилетней девочкой, как мы хороним отца и мама крепко держит за руку меня и Криса, а двое близнецов вцепились по бокам в нас с Крисом. И тогда я зарыдала… я плакала о том, что так долго держала в себе. Слишком долго. Это с трудом поднималось откуда-то из моих глубин, вновь возродив во мне ребенка, которому всегда нужны родители.

– Мама, я прощаю тебя! Я прощаю тебя! Я все еще люблю тебя! Слышишь меня? Боже, прошу тебя, дай ей знать, что я люблю ее! Что я ей все простила!

Я рыдала на руках Криса. Я бы сказала ей еще больше, если бы на меня не глядели черные строгие глаза Барта, которые повелевали мне быть сильной, повелевали отказаться от человека, которого я люблю. Но как, как я могу расстаться с ним, если это уничтожит его?

Мы все так же живем по соседству со страшными руинами того дома, в котором моя мать пыталась спасти меня, но в нашей жизни все изменилось. Я люблю Барта, Бог видит, как я люблю его; но когда я вижу эти темные безжалостные глаза, я всегда удивляюсь, отчего в его представлении я так виновна…

Прошлым вечером Джори и Мелоди выступали в театре в изумительно красивом балете «Ромео и Джульетта». Я внутренне сжималась, ожидая увидеть циничную улыбку Барта. Он всегда так улыбается, будто прожил целый век и видел все на свете. Улыбка победителя, которому достанутся в конце концов все блага мира. Да, он всегда найдет способ обратить на себя внимание.

По ночам он пробирается в нашу спальню, научившись открывать замок, смотрит на меня и Криса, пока я притворяюсь спящей, опасаясь пошевелиться, и боюсь… боюсь, что зло, которое жило в моем деде Малькольме, переселится в моего младшего сына. Рано или поздно история повторится.

– Сегодня пришло письмо от моего литературного агента, – прошептала я после представления мадам Марише. Джори с Мелоди тем временем переодевались. – Она нашла издателя для моей первой книги. Не бог весть какой доход, но я согласилась.

Мадам задумчиво и неодобрительно посмотрела на меня. Она всегда так смотрит, будто видит меня насквозь:

– Кэтрин, ты, конечно, поступишь согласно своим желаниям, несмотря на протесты или последствия, но…

Я знала, что она имеет в виду. Барт тоже порицал меня, говоря, что семейные тайны надо держать в секрете, а не рассказывать их всему миру; но не могу же я руководствоваться соображениями Барта.

– Да, пожалуй, ты станешь знаменита в ином смысле, чем я думала, когда увидела тебя пятнадцатилетней, – продолжала мадам, – потому что к тому, в ком есть желание, энергия, решимость, должен прийти и успех.

В последнее время мы с мадам стали очень близки. Я делилась с ней всеми моими мыслями.

Я неискренне улыбнулась. Я боялась встретиться глазами с Бартом. Но я знала, что, когда будет опубликована моя книга и все скелеты из шкафов Фоксворт-холла будут вытащены на всеобщее обозрение, Малькольм Нил Фоксворт больше не сможет править моей жизнью.

Мои руки непроизвольно поднялись к шее, чтобы почувствовать на ней те самые жемчуга, которые всегда носила моя мать, но которые никогда, никогда не были моими. Зло расцветает только в темных зарослях лжи. Зло не выживет в ярком свете непредвзятой правды, хотя кому-то она может показаться и некрасивой, и невероятной.

Поежившись от воспоминаний, я отодвинулась от Барта к Крису, обнявшему меня за плечи. Я прильнула к нему и почувствовала себя в безопасности и уюте. Теперь я могла прямо встретить взгляд Барта и улыбнуться; теперь я могла взять Синди за ручку и попытаться протянуть руку Барту…

Но Барт отстранился, отказавшись присоединиться к цепи, которую я выстраивала из своей семьи: один за всех, и все за одного.

Я хотела бы завершить свою повесть, сказав, что я больше не плачу по ночам, что мне больше не снятся кошмары, в которых нас всегда преследует бабка, пытаясь уличить в разврате, которого мы не совершали. Я хотела бы завершить свою повесть словами благодарности к Создателю за то, что, несмотря на все тяготы и невзгоды, цветы на чердаке все-таки выжили – и несколько роз расцвели в своей благоуханной красоте. По меньшей мере несколько, а это истинные розы и истинная красота.

Я бы хотела завершить повесть на этом. Но я не могу, потому что уже слишком стара и мудра для того, чтобы принять мишуру за золото.

Ищите – и обрящете.

По какой-то причине я взглянула на Барта. Он сидел в своем излюбленном темном углу, держа в руках красную тетрадь, вроде бы обернутую в кожаную обложку с золотым тиснением. Он молча читал, шевеля губами, вникая в слова, написанные его прадедом, которого он никогда не видел.

Я содрогнулась, ведь настоящий дневник Малькольма сгорел в том страшном огне. А книга, которую держал в руках Барт, была обернута дерматином – и каждая страница ее была бела и пуста.

Значит, дело не в этом.