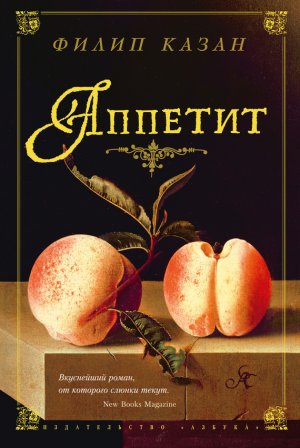

Аппетит Казан Филип

Он встал, быстро расцеловал меня в обе щеки и ушел, бросив последний встревоженный взгляд на солдат, один из которых сейчас постукивал древком пики об пол.

– Прекрати! – велел Паголини.

Солдат вытянулся, явно смутившись.

– Я прошу прощения – безусловно, – если ваш друг, коллега, знакомый, кто бы он ни был, не получил удовольствия от еды, – сказал я. – Пожалуйста, знайте, что я отбирал все ингредиенты лично. Все было свежайшее и здоровое – и вполне обыкновенное.

– Совершенно наоборот. Человек, о котором я говорю, получил большое удовольствие от еды. Просто-таки огромное. Вы пойдете? Он будет разочарован, если вы не придете, и, смею заверить, вы тоже.

Это звучало как угроза, но Паголини никоим образом не угрожал. С другой стороны, его солдаты… Я еще раз перебрал все возможности.

– Если предполагается, что я уеду в Неаполь сразу после этого обеда, – резко ответил я.

– Превосходно. Пойдемте сейчас? Здесь недалеко.

– Очень хорошо. Но вы не сказали, с кем я обедаю.

– Вы правы. Какое упущение с моей стороны! Это человек, которому я служу. Кардинал Родриго де Борджиа. И он очень ждет встречи с вами.

Странно вспоминать живого человека, который стал таким знаменитым трупом. Я знаю – все знают – финал, который Фортуна написала для Родриго Борджиа, или Папы Александра VI, в которого он превратился. Мальчишки вызывали у своих сестер корчи и рвоту рассказами о гнусных подробностях, которыми обросла история: пена изо рта, почерневший язык, тлетворные миазмы из задницы мертвеца, нищенский гроб, не способный вместить чудовищную раздувшуюся тушу. Безжалостный конец, слишком мерзкий для жалости, слишком скверный даже для человеческого сострадания. Ведь разве может человек сделаться таким трупом, если только он не накопил разложение внутри себя, словно сочащиеся черным медом соты?

Возможно, это все правда. Так что с того? Смерть – это шутка, в основном сыгранная над живыми: мертвых очень мало заботит, позорят ли они себя. Я ни на минуту не верю, что Родриго Борджиа наслаждался таким процессом своей кончины, но думаю, он бы сполна насладился тем, что последовало за этим. Вряд ли бы он смеялся, потому что это было ему несвойственно. Но если такие вещи, как призраки, существуют на этой земле и если призрак Родриго Борджиа стоял в углу покоев, наблюдая, как его маленький секретарь из Германии уселся на крышку гроба, пытаясь закрыть ее достаточно плотно, чтобы забивать гвозди, пока он качался и подпрыгивал на волнах распадающейся плоти, то Папа, более не заключенный в эту плоть, наверняка кивнул бы спокойно и позволил губам сложиться в бледную, почти незаметную улыбку. «Вот как, – пробормотал бы он. – Как интересно! Очень, очень интересно».

Я не верю в истории о смерти Борджиа. Они основываются на ханжеском предположении, что чрезвычайно недостойному человеку Божественное правосудие отплатило недостойной смертью. Но человек, ожидавший меня в своем кабинете в Ватиканском дворце, казалось, лучился достоинством. Он был высок, куда выше меня. Моя первая мысль, как ни странно, была о том, что сейчас передо мной человек, которого я не хотел бы встретить в команде противника на поле для кальчо. Кардинал, даже в своем бесформенном облачении, обладал телосложением римских воинов, которые продирались сквозь вечность вверх по спирали колонны Траяна. У него были широкие плечи, точеные икры, длинные изящные ладони, одна из которых была подана мне. Я встал на колени и поцеловал большой золотой кардинальский перстень. Кардинал предложил мне стул с прекрасной резьбой и спинкой из красной кожи, тисненной золотом. Я сел на самый краешек. Борджиа заметил, едва уловимо улыбнулся. Любопытно, что это сразу меня успокоило и приободрило. Когда кардинал повернулся поговорить с Паголини и слугой, ожидающим приказов, я уселся на стул полностью и принялся разглядывать человека, пригласившего меня.

Он, должно быть, достиг середины четвертого десятка, но выглядел лет на десять моложе. Его лицо было замечательно гладким, черные волосы совсем чуть-чуть тронула седина. Все грани и углы его лица сохранили резкость и четкость: благородный подбородок, длинный соколиный клюв носа. Глаза были большие, темные, чуть прикрытые тяжелыми веками. Притом что тело кардинала казалось полностью подчиненным его воле, глаза все время двигались, ловя каждое шевеление, каждый момент отвлечения собеседника. Сам он, однако, не отвлекался. Я потом узнал, что до принятия сана Борджиа служил юристом, и мне всегда было интересно, приобрел ли он привычку тщательного изучения, рассмотрения и размышления там, или же она являлась частью его сути. У меня создалось впечатление чрезвычайно сосредоточенного внимания – и сосредоточенного почти полностью на мне.

Слуга вернулся с серебряным кувшином и кубками. В кувшине оказалась изысканная бледная мальвазия, не приправленная пряностями и неразбавленная. Кардинал осторожно отпил глоток и подождал, когда я сделаю то же самое.

– Хороша? – спросил он.

Я понял, что он разговаривает со мной. Его голос был очень глубок и богат интонациями – иностранными, конечно, с хорошо запрятанной резкостью. Сарацины делают густой сироп из кислых гранатов, и о нем я вспоминал всякий раз, когда слышал голос Борджиа: темный, соблазнительный, со внезапно выскакивающей из засады кислинкой.

– Она великолепна, ваше высокопреосвященство, – промямлил я.

– Я никогда не понимал страсти добавлять что-то в вино, – заметил кардинал.

Взгляд полуприкрытых глаз метнулся к моему кубку, потом к своему. Я сделал еще один, очень осторожный глоток, покатал вино по языку, но нет. Только виноград и кружащее голову спиртное дыхание.

– Я придерживаюсь того же мнения, – сообщил я в тишину, которую Борджиа предоставил мне заполнить. – Но, как вы говорите, ваше высокопреосвященство, это просто страсть. Или мода.

– И у нее могут быть такие забавные последствия.

– Что ж… – Я перевел взгляд с Борджиа на Паголини и не увидел ничего, кроме интереса. И все же я очень тщательно подбирал слова. – Я полагаю, обязанность повара – экспериментировать. А новый ингредиент… Это такой соблазн.

– Соблазн. – Борджиа покатал это слово во рту, будто золотой шарик. – Вполне подходящее слово.

– Если ваше высокопреосвященство как-либо пострадали…

– Нет, нет, нет! Мой добрый маэстро, я нашел это все весьма занимательным. Что было в вине? Это ведь было вино, так?

– Бетель и каннабис. Из Индии.

– Хм… И вам были знакомы их свойства?

Я внутренне поморщился. Вот он, скользкий момент. Сразу услужливо выскочила пригоршня бойких ответов, вранья и оправданий, но я знал, так же точно, как все, что я знал вообще: врать человеку, сидящему передо мной, совершенно бесполезно.

– Да, ваше высокопреосвященство.

Последовала длинная пауза. Я чувствовал, как скукоживаюсь внутри своей одежды. Потом кардинал рассмеялся. Это был хороший смех, теплый и музыкальный.

– Я почти не попробовал вашего вина, – сказал он. – Зато хорошо распробовал еду. Превосходна, вся. Горделивый петушок: очень интересно. Очень изобретательно и остроумно. Любопытно, однако, обратил ли кто-нибудь еще на него внимание к тому времени?

Я открыл рот, чтобы ответить, но Борджиа поднял свой кубок, покрутил его туда-сюда. Я заметил бледный отблеск от его поверхности, играющий на лице кардинала.

– Это был самый удачный обручальный пир, – сказал он. – Я ничуть не сомневаюсь, что брак молодого Гонзаги будет счастливым, а его ложе будет…

Он помолчал, взглянул на Паголини.

– Смято, – закончил дворецкий с ничего не выражающим лицом.

– Именно так, – удовлетворенно произнес Борджиа. – Итак, маэстро. Вопрос теперь: что будет с вами?

– Я собираюсь в Неаполь, ваше высокопреосвященство.

– Готовить?

– Думаю, нет. У меня есть желание рисовать.

– Конечно, у вас и должно быть сильное желание, Нино ди Никколайо Латини. Вашим дядей ведь был фра Филиппо Липпи, правда?

– Ваше высокопреосвященство… – Я тяжело сглотнул. – Да.

«Да» на все это. Лучше сознаться сейчас, что бы меня ни ожидало.

– И вы унаследовали его гений? – К счастью, он не дал мне возможности ответить, потому что я бы и не смог. – Нет, по крайней мере, не полностью. Я не стану принижать ваши художественные таланты, маэстро, потому что не имею права, увидев вашу работу. Но мне кажется, что ваша гениальность находится в области ложки, а не кисти. Из вас также может получиться неплохой алхимик, как полагает Паголини. Но опять же повар и так немного подобен алхимику, как и художник. Берет грубую материю и преобразует ее в нечто неизъяснимое.

«Я и вправду алхимический гений, – подумал я. – Умудряюсь снова и снова превращать золото в свинец».

– Ваше высокопреосвященство очень добры, – сказал я вслух, – но я и правда не думаю, что я тот человек, которого вы ищете.

– О, зато я так думаю. Мне нужен стольник, маэстро. Человек со вкусом и аппетитом Лукулла, неподкупностью Цицерона, поэтикой Вергилия и чувственностью…

– Нерона, – закончил Паголини.

– К величайшему моему сожалению, ваше высокопреосвященство, после вчерашнего вечера я сомневаюсь, что пробуду свободным человеком хоть сколько-нибудь долго, если останусь в Риме. Кардинал Гонзага…

– Предоставьте Гонзагу мне, – перебил Борджиа. – Предоставьте все мне.

– Но есть кое-что еще.

– Мы знаем, – сказал Паголини. – Исповеди не требуется.

– Погодите – что вы знаете?

– Все, что необходимо.

– Я бы не осмелился воспользоваться его высокопреосвященством, будто обычным исповедником, как бы это ни помогло моей душе, – сказал я. – Суть в том, что я сделал свой мир очень маленьким и тесным местом, и очень опасным. Раз вы, похоже, все знаете обо мне, вы также слышали, что я сделал в Ассизи?

Оба кивнули. Потом мне много раз приходило в голову, что, если бы я только подтвердил то, что они знали, я бы избавил себя от многих неприятностей.

– Тогда вы знаете, что я определенным образом известен во Флоренции и, вероятно, считаюсь предателем. – (Кардинал сложил пальцы лесенкой и кивнул.) – И к несчастью, ваш дворец всего в нескольких шагах от флорентийского квартала.

– Что ж, сын мой, когда вы последний раз были во Флоренции?

– Почти шесть лет назад.

– Будь любезен, Доменико. – Борджиа подал знак своему дворецкому.

Паголини кивнул, снял серебряный кубок с подноса и поставил на стол, а поднос протер рукавом. Потом с картинным взмахом поставил серебряный диск перед моим лицом, а в нем появилось совершенно незнакомое лицо. Этот мужчина был красив, хотя я заметил, что щеки у него пухловаты, а нижняя челюсть теряет четкость очертаний. Его волосы выглядели так, будто садовник обкромсал их тупыми ножницами, и полоска седины струилась с левого виска, с корявого шрама в форме звезды, чьи лучи тянулись к левому глазу, на лоб и почти в ухо. И в трехдневной щетине на подбородке и верхней губе также виднелись проблески серебра. Зеленые глаза уставились на меня немного вызывающе, немного растерянно.

– Да я старик! – ахнул я.

– Не будете же вы мне рассказывать, что главный повар Гонзаги не имеет в обиходе зеркала? – спросил Борджиа тоном юриста, – по счастью, я, кажется, был сейчас его клиентом, а не противной стороной.

– Я не… В моей профессии, особенно на моей предыдущей службе, в зеркале нет нужды, – рассеянно ответил я, пробегая пальцами по тому месту, где рукоять меча Марко Барони рассекла мне голову до кости. Я куда лучше знал свой шрам на ощупь, чем на вид. – Я видел себя достаточно часто, но по-настоящему не смотрел. – Я наклонился ближе, ущипнул отвисающую кожу на щеке. – Теперь я понимаю почему.

Паголини держал поднос неподвижно, его глаза изучали что-то на потолке.

– Это тот человек, который покинул Флоренцию пять лет назад? – спросил Борджиа.

– Нет. – Я поднял руку, и Паголини вернул поднос на место. – Я не знаю, кто он.

– Что ж, хорошо. Маэстро Нино – это не мессер Нино. Вы примете мое предложение?

– Я не гожусь, ваше высокопреосвященство. Я бунтую против власти. Еда, которую от меня требуют готовить, кажется мне нелепой. Люди говорят, что хотят есть, но на самом деле они желают зрелищ. Мой петух был грязной шуткой, и я о ней сожалею, но если бы это был павлин и изо рта у него вырывалось пламя, это бы назвали гениальным. Гениально – я слышал, как люди это говорят: по поводу слабенькой шутки. Поэтому мне стоило сделать павлина, но о нем я бы тоже пожалел.

– Но вы ведь получали удовольствие, делая петуха. Это было совершенно очевидно. И забавно – чрезвычайно забавно. Я думаю, ваш гнев на себя – только притворство. Вы постарались оскорбить, и я утверждаю, что вы сделали это с удовольствием.

– Господин мой, боюсь, это так. И я за это еще заплачу.

– Итак, вы презираете трюки и ухищрения ради них самих, но с удовольствием прибегаете к ним в целях насмешки. Вы считаете, что еда должна быть искусством, но по вкусу, а не по виду.

– Она могла бы быть искусством,ваше высокопреосвященство.

– Тогда пусть у нас будет и то и другое. Господь уготовал вам стать великим поваром, маэстро, или, возможно, Фортуна или какое там языческое существо покровительствует кухне. Я же весьма увлекаюсь шутками, но, как и вы, предпочитаю, чтобы в них было чуть больше, скажем так, души и характера. Так что я буду платить вам за то и другое: за вкусы, которыми повелеваете вы, и за трюки, которые потребуются мне. Мы устроим самые вкусные шутки, какие когда-либо видел Рим. Вы примете мое предложение?

Я снова потрогал шрам – след пальца Фортуны. Она опять протягивала руку, вопреки всему. А ей не отказывают.

– Каковы ваши условия? – спросил я.

Тем вечером я шел обратно к Санта-Мария Сопра Минерва через флорентийский квартал и ощущал себя странно невидимым. Это было не особенно приятное чувство: бродить среди своих соотечественников, словно призрак, но все же лучше, чем другие возможности. Потому что здесь будет мой дом, с этого дня и впредь. Условия Родриго Борджиа были великолепны. Госпожа Фортуна не только снова взяла меня за руку – она направила ее себе под юбку. Одно только жалованье потрясало воображение. А ведь были и другие привилегии: собственные покои, дров сколько потребуется, три фунта мяса в день плюс каплун, четыре фунта хлеба, вина, сколько сочту необходимым, лучшее из дневных остатков с высокого стола… Это была золотая жила: ведь предполагалось, что я могу продавать большую часть припасов с черного хода и откладывать деньги. Если Тессина приедет ко мне, я уже и сам буду богатым человеком.

Я остановился у Палаццо делла Канчеллерия, дворца кардинала Борджиа. Теперь, когда даже глухонемой нищий слышал россказни о Борджиа и его гнусности, трудно представить, что я не чувствовал никакой тревоги за свою бессмертную душу, стоя там на улице. Но в те дни репутация Родриго Борджиа говорила о широте души, благородстве, щедрости духа и кошелька – особенно последнего. Кардинал распахивал свой кошель для друзей и нуждающихся. Но если можно было купить какую-нибудь привилегию, он бы выложил все до сольдо. В те дни испанского кардинала любили многие в Риме, а те, кто не любил, все равно боролись за то, чтобы хоть понюхать его денег.

Он также славился, тогда и сейчас, своей любовью к женщинам, но когда я жил в Риме, это был город, в котором промышляли семь тысяч проституток и никто не придавал особого значения любовнице кардинала. Как и все, включая Папу, я знал о госпоже Ваноцце, которая жила во дворце сразу за Сан-Пьетро ин Винколи и только что родила кардиналу сына, второго. Но Борджиа считался хорошим мужем во всех смыслах, какие только возможны для человека, чей брак не может быть освящен матерью-церковью. Нет, в те дни худшее, что можно было сказать о кардинале Борджиа, – он любил танцы, пожалуй, намного сильнее, чем следовало бы кардиналу.

Следует ли мне войти и представиться на кухне? Я обошел вокруг стен, гадая, какой мир могут освещать тусклые огни за окнами, потому что теперь это стал и мой мир. Я нашел служебную дверь, которую охранял тучный старик в засаленной синей с желтым котте. Я объявил, что мне нужно поговорить кое с кем на кухне, и прошел мимо него. Он не сделал попытки меня остановить.

Я привык к кухням в палаццо Гонзаги. Они были великолепны, созданы для того, чтобы удовлетворить все желания величайшего эпикурейца нашего века. Но дворец в Сан-Лоренцо ин Дамасо был старым, а Палаццо делла Канчеллерия стоял всего несколько лет. Кухня, куда я вошел вразвалку, в своей лучшей мясницкой манере, на ногах, которые должны были перестать гнуться за долгие годы таскания туш, была огромна и почти шокирующе современна. Ряд столов с толстыми дубовыми крышками шел посередине до двух гигантских очагов: один со встроенной сбоку хлебной печью и оба со сложными вертельными системами, выглядящими как механизм часов. По одну сторону помещения тянулась длинная цепь печей, семь или восемь под каменной плитой, каждая горела в собственном, покрытом куполом отделении, пламя лизало железные решетки, вделанные в камень. На одних пускали пар медные горшки, на других люди что-то жарили и опаляли. Напротив два каменных желоба на резных ногах стояли бок о бок под рядом бронзовых кранов с выходящими из стены трубками в форме дельфинов. Рядом с ними полки, с которых на железных крюках свисали легионы противней и сковородок; и посудные шкафы, некоторые были открыты и демонстрировали поблескивающие внутренности: кувшины, банки и металлические блюда. С потолка свисали огромные рамы, некоторые служили подставкой котлам, сотейникам, вертелам, лопаткам для выпечки, связкам сушеных трав, фестонам колбас; другие были увешаны металлическими клетками в рост человека, каждая со своим висячим замком – в них запиралось дорогое мясо. Были двери, ведущие в кладовые, в помещение, в котором я предположил буфет, и, без сомнения, в помещения пекарни, пивоварни и прачечной.

Никто меня не замечал. Я прислонился к дверному косяку и принялся наблюдать. Краснолицый человек изучал поднос с пирогами, а парень помоложе смотрел на это, рассеянно грызя ноготь большого пальца. Два мальчика изо всех сил старались закрепить вертел, увешанный фазанами, в механизме над одним очагом, а еще один вытирал какой-то густой красноватый маринад с туши небольшого оленя, которая медленно вращалась над углями во втором очаге. Женщина и девушка стояли бок о бок у желоба, отскребая сковородки, а седовласый мужчина с обвислыми щеками, облокотившийся о стол позади них, пялился на их задницы и потрошил сардин. Кто-то отмерял пряности на ювелирных весах и передавал их другому повару, за которым наблюдал одним глазом толстяк с пирогами. Наконец я предположил, что это сам маэстро.

В воздухе висел ароматный пар от плит, смешанный с дымом огней под ними. Этот пар встречался со вторым столбом, поднимающимся от желобов для мытья, – тяжелым и чуть тухловатым. Под паром бродили знакомые кухонные запахи горячего сала, жарящегося лука, жира и мясного сока, капающего в огонь, перечной пыли, рассыпанной гвоздики, жженого сахара, накрошенной мяты и тимьяна, крови, рыбьих потрохов и мужских подмышек. Я вдыхал их, чувствуя, как специи щиплют мне горло, и меня пробирала дрожь восторга. Мог ли я вправду думать, что сумею отвернуться от всего этого?

Я одобрительно наблюдал, как повар потрогал лезвие своего ножа и достал из посудного шкафа высокий деревянный ящик. Он открыл его – стал виден ряд других ножей, воткнутых лезвием вниз в подставку из похожего на муку известкового порошка – и сунул свой нож между ними. Кто-то уронил яйцо, еще кто-то его витиевато обругал.

Я повернулся и вышел. Снаружи, на мокрой улице, я все еще чувствовал, как пряности тихонько горят в моем горле, а дождь, намочивший мой плащ, снова оживил кухонные запахи. Поблизости была хорошая таверна, а я умирал с голоду.

Дождь шел почти две недели. Полог из тяжелых туч, плотных и серых, как брюхо дикого гуся, висел, застряв над городом, а вода лилась вниз занавесями, одеялами, простынями, шарфами, сплошной пеленой. Река вздулась и принялась обнюхивать берега, чуть поколебалась и вскипела, полилась через край. Рим лег спать вечером понедельника, а проснувшись утром вторника, обнаружил на улицах две пьеды воды. Каждая улочка сделалась бурым бурлящим потоком, поверх которого маневрировали и сталкивались обширные флотилии мусора.

Я хотел отправиться на какое-нибудь место повыше, но вместо этого побрел к Тибру; большой кожаный мешок с моими пожитками свисал у меня с плеча. Я планировал поручить его носильщику, но тот не явился – без сомнения, попался в ловушку собственной водной катастрофы. Прямо впереди высился дворец моего предыдущего нанимателя, темный и неприветливый в сумерках. Я вздрогнул, покрепче запахнул мокрый плащ и потащился к задней двери палаццо Борджиа.

Я получил лучшую в Риме работу: стольник у кардинала Борджиа. «Маэстро Нино наступает в дерьмо, и оно превращается в сахар» – так все говорили. Возможно, они были правы. Я проработал здесь всего неделю и большую часть этого времени потратил на понуждения работников делать, что велено. Тот же самый извечный ртуал: с лодырями, людьми, снова и снова обойденными продвижением по службе, главным поваром, который полагал, что сам должен был получить мою должность, нахальными мальчишками-прислужниками. Со всеми ними нужно было как-то работать. Я велел вычистить кухню сверху донизу, отскрести около ончиа зловонного жира с пола под столами и в желобах для мытья, начистить горшки, чтобы блестели. Все на кухне меня возненавидели, а мне до того не было дела. Ничего нового. Мне похрен, счастливы они или нет, любят меня или ненавидят, да пусть хоть помирают, лишь бы еда господина была безупречна. Она обязана была быть идеальной, то есть такой, как я хочу. Это достаточно ясно? Если нет, можете валить с кухни прямо сейчас. Я могу всех заменить в течение часа. Большинство осталось.

Когда я вошел, уже переодевшись в чистое и сухое, все сгрудились вокруг одного стола, но, увидев меня, разбежались, как тараканы в темной комнате, когда зажигаешь свет. Я проверил, есть ли у них работа, и засел в уголке с учетными книгами.

В тот день не произошло ничего важного, как и в последующую неделю. Наводнение изгнало кардинала на возвышенность, в палаццо его любовницы. Но сегодня я наконец переезжал в свои новые покои. Довольно высокомерный юный слуга – должно быть, один из кардинальских кузенов или сын дворецкого – провел меня по лестницам и коридорам к моей двери. Я сознавал, что мое новое положение влечет за собой должный уровень жизни, и все равно был удивлен, хотя и постарался скрыть это от слуги с глазами-буравчиками, обнаружив, что мои покои расположены не в служебной части дворца, а выглядят вполне приемлемыми для гостя средней руки. Здесь было две комнаты с хорошо сделанной мебелью, включая письменный стол, большую кровать, тяжестью и мрачной значительностью напоминающую папскую могилу, и большой камин. Я уже собирался развести огонь, чтобы выгнать сырость и просушить сапоги, но заметил юного слугу, топчущегося в дверях. Я отправил его трудиться над огнем, велел распаковать мои вещи и уселся за свой новый стол. Раньше у меня никогда не было своего стола, а в этом даже имелся ящик. Я открыл его, и там обнаружился лист хорошей венецианской бумаги и сломанное перо. Бумага была как раз подходящего размера для письма. Но я не писал писем.

– Не трогай это!

Парень держал мой маленький кожаный мешочек, который я завернул в плащ, чтобы уберечь от сырости. Я понял, что слуга как раз собирался туда заглянуть, по тому, как он подпрыгнул: чувство вины я узнавал с первого взгляда. Я подошел, забрал у парня мешочек и унес в спальню. Оглядевшись там, увидел маленький резной и раскрашенный деревянный алтарь с закрытыми дверцами на столике в углу. Я открыл его, вынул из мешочка рисунки Сандро – Мадонну и, самое драгоценное, Тессину, – вставил их в алтарь и закрыл дверцы.

– Как тебя зовут? – спросил я мальчика, который с недовольным видом перекладывал мою одежду в дубовый шкаф.

– Алонсо Руис де Бисимбре.

Легкая презрительная ухмылка играла на его губах и также просочилась в тон. Я оказался прав: юный благородный господин.

– Огонь не разгорается, – указал я. – Присмотри за ним.

Вот такое дело этот успех: ты получаешь собственные покои, но в придачу к ним – высокомерного маленького гордеца, чтобы не забывать свое место. Однако если парень думал, что может надо мной куражиться, то совершил ужасную ошибку. А ведь когда-то – сейчас казалось, что много лет назад, но на деле не так уж много – я сам был заносчивым маленьким ублюдком.

– А ты знаешь, кто я такой? – спросил я.

Юнец сидел на корточках перед камином, спиной ко мне, раздувая какие-то дымящие дубовые щепки, возвращая огонь к жизни. Он обернулся, нарочито досадливо, как будто я его побеспокоил.

– Вы новый повар его высокопреосвященства. – Его губы чуть ли не кривились от презрения.

– Я стольник его высокопреосвященства. Ты еще узнаешь, что именно это значит. А ты кто, Алонсо Руис де Бисимбре?

– Я дворянин. Когда-нибудь стану кардиналом.

Он и вправду был похож на меня, этот маленький гордец. Такой юный и такой уверенный, что прекрасная Фортуна крепко держит его за руку. «Вот подожди: станешь чуть постарше, чуть повыше, – хотелось мне сказать, – тогда увидишь, что Фортуна ведет тебя по узкой тропке между двух бескрайних помойных ям». На этом я закончил налаживание отношений, но ненадолго.

Когда я снова спустился вниз, кухни были полны народу. Главный повар приветствовал меня торжественным и мрачным поклоном, и мы отправились в мою комнату, чтобы пройтись по задачам сегодняшнего дня. Повара звали Теверино, весьма подходяще, поскольку он был настолько же римлянином, насколько сам Тибр – Тевере, чье присутствие так явно ощущалось сейчас снаружи. Это был тот самый рыжеволосый человек со впечатляющим пузом, за которым я подглядывал две недели назад и в котором угадал главного повара.

К моему облегчению, он не собирался чинить мне никаких неприятностей. Он слышал обо мне – о том обручальном пире, или Пире Петушка Гонзаги, как он стал известен во всех кухнях Рима. По мне, не слишком хорошее начало, но, как выяснилось, он был знаком с маэстро Зоханом, и это означало, что Теверино наверняка чего-то стоит, потому что мой дорогой старый учитель не тратил ни мгновения своей жизни на людей, которых не стоило ценить. Он оказался мудрым и проницательным, этот Теверино, и, вместо того чтобы попусту тратить силы на ненависть ко мне за мою молодость и удачу, увидел во мне возможность. Он был превосходным поваром: старомодным, но усердным и активным, а также обладал достаточным воображением, совершенно необходимым для работы у Борджиа. Но он старел – в свои сорок он выглядел на десяток лет старше. И если он когда-нибудь собирался стать стольником, то ему следовало найти могущественного союзника. А кого лучше привлечь на свою сторону, как не молодого парня, на чью руку опирается сама Фортуна? Это мне прекрасно подходило, но очень хотелось сказать старому поганцу, что я последний человек, на которого ему стоит полагаться.

Работать приходилось много. Кардинал Гонзага держал приличный стол, но по сравнению с Борджиа мой прежний хозяин мог считаться аскетом. Здесь требовалось подавать блюда Испании, а также Рима, Флоренции, Неаполя, Милана, и если кардинал приглашал гостя откуда-то еще, то ему тоже следовало приготовить еду его родины. Расходы Борджиа не волновали, а при правильных ингредиентах кухня должна быть способна сотворить абсолютно что угодно.

Я уже успел подготовить три небольших пира – не особенно сложных, на самом деле довольно обычных. У Борджиа была поразительная коллекция столовой посуды – серебряной, позолоченной, даже полностью золотой, – и он особо настаивал, чтобы я показывал ее с наиболее выгодной стороны. Я не подавал еду на золоте, пока нет, но более дешевые серебряные блюда и приборы, качество которых заставило бы Медичи поперхнуться, использовались каждый день. Это было совершенно бессмысленно в плане вкуса и аромата, но я был вынужден признать, что, когда мои блюда подавались на сверкающем металле, еда словно обретала другой уровень желанности. Было что-то почти неприличное в том, что некоторые тарелки и подносы могли сотворить с самым обычным блюдом – скажем, печеным голубком. Моя работа заключалась в том, чтобы продвинуть все хоть чуть-чуть дальше: нажать на чувства чуть сильнее привычного. Это было восхитительно. Впервые с тех пор, как я покинул Флоренцию, моя работа начинала походить на то предназначение, в которое я когда-то верил. Я вернулся к своему призванию.

Как стольник, я отвечал за все во дворце, что относилось к пище, то есть делал все, только не пачкая ногтей. Самим дворцом управлял мессер Доменико, являвшийся частично дворецким, а частично кондотьером. Я обнаружил, что он нравится мне все больше и больше, хотя и продолжает оставаться загадкой. Казалось, он вообще ничего не делает, однако все как-то делалось. Слуги и работники его вроде бы ни любили, ни ненавидели – фактически он был почти невидимкой. Паголини никогда не повышал голоса, но по всему огромному дворцу люди исполняли приказы, которые он будто бы отдавал молча, в то время как я тлько и делал, что орал на всех и каждого в моем маленьком королевстве.

Так что я был весьма удивлен в тот мокрый день, когда Паголини скользнул в кухню и вежливо попросил сопровождать его.

– У вас есть лошадь? – спросил он, когда я прошел за ним в его кабинет.

– Нет, – неохотно признался я.

– Не важно, найдем. Нам нужно недалеко, но я думаю, лучше поехать верхом.

Мы вышли в кордегардию – затопленную, конечно; заходить пришлось по доскам, установленным на кирпичи, – где Паголини приказал оседлать двух лошадей. Мы облачились в тяжелые плащи для верховой езды и вскоре уже расплескивали мутную воду во дворе.

– Кстати, куда мы едем? – спросил я небрежно, когда мы направились на запад к Капитолию, едва видному в отдалении.

– Меня вдруг осенило, что пора бы представить вас одному из ваших… хм… поставщиков.

– Спасибо, мессер Доменико, – сказал я немного досадливо. – Но в этом на самом деле нет нужды. У меня есть свои люди на рынках.

В конце концов, я же не рассказываю ему, где покупать полироль для мебели.

– Разумеется. Но я делаю предположение – вы мне скажете, конечно, если я ошибаюсь, и я принесу свои самые смиренные извинения, – что его высокопреосвященство кардинал Гонзага не требовал от вас поставлять этот особый товар.

Сказать, что тем утром меня застали врасплох, было бы смехотворным преуменьшением, потому что наша цель оказалась очень дорогим борделем. Мы приехали туда не как клиенты, спешу заметить, по крайней мере не как обычные клиенты. Я проследовал за Паголини в главный зал, где его приветствовала жизнерадостная круглолицая женщина, одетая в черную тунику без всяких украшений. Она походила на чью-нибудь любимую тетушку, только глаза, когда ты ловил ее взгляд, впивались в тебя буравами. Этим они занимались, пока Паголини представлял меня как нового стольника Борджиа. Я думал, она ущипнет меня за щеку, но вместо этого дама сделала реверанс, жеманно хихикнув. В тот момент я все еще полагал, что Паголини привез меня познакомиться с семьей, потому что, хоть убей, не мог сообразить, зачем еще мы приехали в это домашнее место. А потом вошли девушки.

Десять молодых женщин – где они прятались-то, дом вовсе не выглядел большим – вошли в невысокую дверь в дальнем углу комнаты. Они ступали торжественно, сосредоточенно, подняв голову, аккуратно ставя одну обутую в домашнюю туфлю ногу перед другой. Одеты все были одинаково: в длинные платья простого покроя, сшитые из прекраснейшей тонкой ткани. Они выглядели столь скромно, что, даже когда девушки выстроились перед нами, приняв изящные томные позы, мой разум продолжал твердить мне: это наверняка кузины Паголини. Все были безукоризненно прекрасны. Только я подивился, как дворецкому удалось обзавестись родственницами во всех уголках Италии, как он наклонился ко мне.

– Для пира в честь посланника Сфорцы в пятницу, – сказал он. – Я предполагаю взять все десять, но решение за вами, и, разумеется, так с этих пор будет всегда.

– Чтобы обслуживать? – растерянно спросил я.

– Обслуживать?

– Подавать еду.

– О! Прошу прощения. У нас еще не было таких особых пиров с тех пор, как вы к нам присоединились.

– Мессер Доменико, я не улавливаю, о чем вы.

– Нет-нет. Вина на мне. Итак, пятница.

– Посланник герцога Галеаццо Марии Сфорцы со свитой, – произнес я. – На самом деле я уже должен был бы понять, но… – Я кивнул на женщин, по-прежнему стоящих неподвижно, словно ряд нетронутых временем античных статуй.

– Хорошо, хорошо. Так вот, вы же знаете этих миланцев. Посланник, как говорят, очень близок к герцогу, и мы, конечно же, должны развлечь его таким образом, который напомнит о домашних усладах.

Герцог Миланский был известен по всем итальянским землям только одним: необузданным распутством. Любой человек – женщина или мужчина, мать, дочь или сын, – привлекший его взор, в итоге оказывался в герцогской постели, хотел того или нет; и очевидно, чем меньше объекты внимания этого хотели, тем большее удовольствие получал герцог. Да, сказал я, кое-что мы слышали о миланском дворе.

– Превосходно. Значит, я ожидаю, что вы будете планировать и воплощать нечто вроде вашего шедевра для племянника кардинала Гонзаги – несомненно, с определенными украшениями.

– Что до украшений, я…

Но тут я увидел, что женщины задрали туники и стоят совершенно обнаженные вниз от шеи.

– Действительно, очень хороший подбор, – сказал Паголини. – Они будут выглядеть великолепно, одетые сестрами-клариссинками. Как вы думаете? Или древними весталками, например. Или слишком прямолинейно?

Он ждал моего ответа, а девушки медленно поворачивались, так и придерживая туники над головой. В этот миг все – по крайней мере, с точки зрения работы – стало ясно.

Я перевел дух, ощущая легкую тошноту.

– Спасибо, мои дорогие, – сказал я девушкам. – Пожалуйста, одевайтесь. Не простудитесь по нашей вине.

Они опустили туники, и мне странно полегчало. Девушки стояли неподвижно, глядя на нас с внимательным равнодушием.

– Значит… Хм… Его высокопреосвященство, конечно же, будет там?

– Естественно. И он любит вести игру, как вы заметили.

– Пожалуй, да, заметил.

На тех нескольких пирах, что я уже провел, Борджиа показал себя заботливым и безупречно внимательным хозяином, искусно вовлекающим своих гостей в беседу и увеселения, при этом как бы поддерживая спокойную бережную дистанцию. Но что он тогда сказал про обручальный пир Гонзаги? «Интересно… Забавно».

– Девушки, все десять, одетые… одетые сабинянками, – сказал я, и Паголини кивнул, ожидая продолжения. – Мм… Гости, наверное, мужи Древнего Рима? – (Дворецкий ободряюще поднял брови.) – Его высокопреосвященство мог бы быть… – Я откашлялся. – Возможно, он сыграет Ромула?

– Ага. Да, превосходно.

– Итак, его высокопреосвященство…

– Вы видите его в древнеримских одеждах?

– Он согласится? Да, если он пожелает. Кто-то должен изобразить главную сабинянку. – Я пожалел, что не слушал внимательнее, когда Лето рассказывал мне эту историю. – Эрсилия, кажется, ее звали.

– Да, точно! Мы могли бы найти еще одну девушку, но… Может быть, вы сами за это возьметесь? Так вы сможете приглядывать за всем и…

Он буднично кивнул на девушек, одной из которых явно требовалось посетить уборную, потому что она тайком переминалась с ноги на ногу.

– Могу я просто спросить, как поступил бы мой предшественник?

– Он не слишком-то любил участвовать в таких увеселениях. У этого человека было множество талантов, но, кажется, он не получал большого удовольствия от своей работы.

Паголини смотрел, как девушки, все такие же равнодушные, покидают комнату, а женщина, которую я принял за его тетушку, нашептывает им на ухо что-то ласковое или угрожающее, когда они проходили через дверь.

– Вам нравится подавать еду, которую вы не стали бы есть сами?

– Нет, совершенно нет.

– И правильно. Наша преданность – ваша и моя, как глав хозяйства его высокопреосвященства, направлена на удобство и наслаждения нашего хозяина. У нас нет собственного «я». Удовольствия нашего хозяина – наши удовольствия, этого ваш предшественник просто не смог понять. Но по большому счету он был довольно ничтожной личностью, тогда как вы, мессер Нино, вы видите возможности. Вы видите потенциал. Я спрошу любезную донну хозяйку, сможет ли старшая девушка сыграть Эрсилию, но, думаю, лучше бы вы приняли эту роль – я прав?

Вот так вечером пятницы я оказался облаченным в примитивную широкую одежду сабинянки, чья ворсистая ткань натирала мою голую кожу, пока я вел свою труппу из десяти сестер торжественной процессией вокруг обеденного стола кардинала Борджиа, размахивая, прости меня Господи, старинным серебряным кадилом, испускавшим соблазнительный дымок амбры и ладана. Миланский посланник, длиннолицый господин с мешками под глазами, ревел от смеха и качался на стуле, словно маленький мальчик в день своего рождения. Его свита, по большей части молодые мужчины, наконец расслабилась и хватала девушек, когда те проходили мимо. Я осмелился бросить взгляд на самого кардинала. Он откинулся на спинку стула с довольной улыбкой, но я заметил, что он с чрезвычайным вниманием наблюдает за гостями, а не за женщинами. Однако его поза и поведение были столь расслабленными, а приветливое выражение лица поддерживалось так тщательно, что ни один мужчина за столом не чувствовал себя предметом изучения.

– Эрсилии нужно побриться! – выкрикнул кто-то из миланцев.

– Где ваши манеры? – взвизгнул я дрожащим голосом в ужасной, провальной попытке подражать женскому голосу.

Я пытался как-то спланировать эту часть пира – по сути, я едва спал в последние три ночи, так меня все это волновало, – но, по правде говоря, понятия не имел, что делать, пока не прибыли девушки: в плащах и капюшонах, под предводительством «тетушки». С едой все было просто: пара непристойных образов, созданных с помощью птицы, омаров, проволоки и небольшого количества пороха, обычные средства для повышения мужской силы, такие как воробьи, угри и чеснок, большая сахарная змея Сфорцы от буфетчика и, конечно же, умеренная доза моих индийских листьев.

Когда девушки переодевались – прямо передо мной, без тени застенчивости или стыда, – я предложил им еды и вина. Пока они опустошали поднос с лакомствами, одна спросила меня, что я желаю, чтобы они делали. Делали? Я по-прежнему понятия не имел.

– Ты когда-нибудь бывала на таких пирах? – спросил я.

Она кивнула, куда больше интересуясь томачелли, которые ела.

– А что… – Я прокашлялся. – Что обычно требуется?

– Обычно? Ну, мы никогда не играли сабинянок раньше. Мне лучше удаются монашки. Но в основном мы…

Размахивая своим кадилом как безумица, я выстроил девушек перед столом. Подал знак музыкантам – Борджиа нанял четверых лучших в городе, – и они завели торжественную старинную мелодию на трех виолах и лютне. Девушки стояли смирно, только сложили руки в молитве и завели десять пар глаз к небу, моля о милосердии Юпитера, или кому там могли молиться сабинянки. Я поклонился кардиналу.

– Великий Ромул, пощади нас, – жеманно произнес я, пытаясь воскресить в памяти щебетание старой настоятельницы, учившей меня в детстве письму.

Я планировал длинную торжественную речь, полную каламбуров и двусмысленностей, но единственный взгляд на публику убедил меня как можно быстрее переходить к делу. Миланский посол трепетал, словно гончая.

– Пощади нас, молю!

Кардинал наклонился вперед и поставил локти на стол, большой золотой перстень горел, как уголь, в свете свечей. Он размышлял, серьезно, взвешенно.

– Нет, – мягко сказал он.

Посланник, не в силах больше сдерживаться, испустил придушенный вопль радости.

Музыканты переключились на бассаданцу[28], и в мгновение ока девушки сбросили тоги. При виде десяти обнаженных женщин мужчины за столом подняли гвалт, какой обезьяны устраивают в темных лесах, обожравшись забродивших плодов. Моя работа была закончена. Я подбежал к его высокопреосвященству и запечатлел поцелуй на протянутом мне перстне. Потом поклонился и покинул зал спиной вперед.

Я вывалился в переднюю под взглядами подавальщиков и подавальщиц, которые, к моему облегчению, не обратили на меня никакого внимания и в целом, казалось, чрезвычайно скучали. Я как можно быстрее переоделся в собственную одежду, потом отправился на кухню – убедиться, что все идет как надо. Я знал, что будет в пиршественном зале: девушки потанцуют, потом гостей пригласят присоединяться. Если зайдет дальше, то уже волей самих гостей: его высокопреосвященство оплатил девушек до завтрашнего утра, в его дворце имелось множество кроватей, а слуги были совершенно не склонны болтать. С тем количеством каннабиса, которое я положил в вино, я не сомневался, что все зайдет намного, намного дальше. Я быстро выпил с Теверино и пошел обратно в пиршественный зал, не зная точно, что обнаружу.

Миланский посланник исчез, как и половина его свиты. Осталось три девушки, все так же совершенно голые. Стол был разорен, сахарная змея разбилась на кусочки, усыпавшие весь пол. А Борджиа по-прежнему сидел в своем кресле, погруженный в беседу со скромно одетым человеком из посольской свиты, и никто из них не обращал внимания на остальных гостей, которые играли в пьяную игру с двумя девушками.

– Одна останется, я думаю, – сказал тихий голос у моего плеча. Это была седовласая хозяйка борделя. – Я обычно оказываюсь права, и если так, вы ее возьмете?

– Я?!

– Привилегия стольника. Хотя последний был содомит, – добавила она с оттенком осуждения. – Если вы тоже – прошу прощения, ваше благородие, – я заберу ее домой.

– Простите, если я – что?

– Содомит. Не обижайтесь, ваше благородие, но мессер Доменико говорит, вы из Флоренции. И из вас вышла прелестная сабинянка.

Вот так я завершил первую неделю в палаццо Борджиа со шлюхой, назвавшейся Рома, – сомневаюсь, что это было ее настоящее имя. Уроженка Реджо, смуглокожая, пахнущая оливковым деревом, она, после того как мы закончили, рассказала мне рецепт макарон с луковицами дикого гиацинта и улыбнулась, впервые за весь вечер.

Всякий раз, когда у меня выдавалось свободное время, что и всегда-то было редкостью, а сейчас стало еще большей, я привык прогуливаться вверх по Квиринальскому холму, чтобы навестить Помпонио Лето. В этот день – из тех осенних дней, когда небо кажется ясным и прозрачным до самых Врат Господних, – я встретил его на спуске, с заступом, фонарем и мотком веревки.

– Нино! – Он засеменил ко мне и обнял, довольно болезненно стукнув фонарем по пояснице. – Я нашел пещеру на Эсквилине! Совершенно потрясающую! Пойдешь?

Я согласился весьма охотно. Лето брал меня в пару таких экспедиций раньше, но в катакомбы на Аппиевой дороге, уже частично изученные. Меня всегда восхищала вдохновенность Лето и чистая радость, которую он находил в ковырянии в том, что мне казалось дырами и ямами, полными пауков и заваленными щебнем; кроме того, я всегда узнавал что-нибудь новое, и все это было так далеко от моей обыденной жизни, как только возможно. Мы вернулись к нему домой, взяли еще один фонарь, а потом двинулись к Эсквилину, который возвышается над Колизеем с севера, – место мягких склонов, развалин, олив и коз. Лето направился к изогнутой стене бань Траяна и остановился в нескольких каннах[29] от нее, посреди группы старых олив.

– Ну-ка, ну-ка, – сказал он, возясь с огнивом и трутом. – Знаешь, я завел привычку расспрашивать всех пастухов и козопасов про всякое старье, которое им может попасться. Ну и вот… – Он умолк и зажег фонари. – Вчера один мой знакомый юный козопас пришел ко мне домой, очень взволнованный и очень желающий получить пару скуди, нет нужды говорить. Он провалился сквозь трещину в земле, как он сказал, в большой грот. И привел меня… Сюда. – Помпонио взял заступ и прошел туда, где одна огромная древняя олива завалилась набок. – Вчера у меня не было фонаря, но теперь fiat lux[30], да? Лезем, Нино!

Он поставил наземь фонарь и положил заступ, снял с плеч веревку и растянулся на земле во весь рост. Сначала я решил, что он меня разыгрывает, но потом его руки, голова и плечи исчезли в земле, а через мгновение появились обратно – с паутиной и листьями, прилипшими к седым волосам, словно венец скорбного победителя.

– Фонарь! Фонарь! – взволнованно воскликнул он.

Я опустился на колени и передал ему требуемое. Теперь я разглядел, что он лежит на краю настоящей расселины в земле или, скорее, дыры между двумя совершенно обычными на вид каменными плитами, торчащими из-под дерева.

– Хорошо. Теперь возьми веревку и обвяжи один конец вокруг дерева.

Я сделал, как он сказал, а второй конец сбросил в дыру. Кольца развернулись и исчезли в смоляной темноте. Она выглядела совсем не привлекательно, но Лето уже ухватился за веревку и спускался под землю, прицепив фонарь к щиколотке. Трещина поглощала его, пока наверху не осталось только длинное лицо.

– Под ногами до сих пор ничего нет! – жизнерадостно заявил он. Потом с несколькими вздохами и рыками – он был в замечательной форме для человека его лет – исчез полностью. Веревка дергалась и раскачивалась, дергалась и дрожала. Потом застыла.

– Давай, Нино! Быстрей!

Голос моего друга звучал весьма возбужденно и очень далеко, так что, отогнав дурные предчувствия, я перебросил ноги за край и прицепил к щиколотке свой фонарь. Затем начал спускаться, перебирая руками. Это было не так просто, как выглядело у Лето. Я был в узкой шахте, и фонарь отбрасывал на стены безумные тени. Над головой быстро исчезала полоска света, а подо мной разверзалась абсолютная чернота. Потом я почувствовал, как меня за ногу хватает чья-то рука и снимает фонарь. Еще несколько движений рук, и я оказался внизу.

Я стоял на твердом ровном полу пещеры. Нет, не пещеры, потому что высокое правильное помещение не было вырезано в скале. Я смотрел на оштукатуренные стены, покрытые фресками. Лето вручил мне фонарь, я поднял его над головой и онемел – фрески оказались такими яркими, будто штукатурка только что высохла.

На меня смотрела женщина, закутанная в тонкую тогу цвета коралла, одна ее рука держала связку лавровых прутьев, другая томно свисала. У нее были черные блестящие волосы, собранные золотой диадемой, и огромные темные глаза. В трепещущем свете фонарей впечатление было настолько обескураживающим, что я отшатнулся, чуть не споткнувшись об упавшую каменную балку. Потом взял себя в руки и посмотрел еще раз.

Женщина стояла внутри нарисованной рамы, собранной из сложно переплетенных цветов, виноградных лоз, фруктов, стеблей ячменя и странных полуживотных-получеловеческих личин – одни с козлиными или бараньими рогами, другие с длинными закрученными языками. Вся стена была разделена на такие рамы, и в каждой была другая фигура: вот мужчина, высокий и толстошеий, смотрящий на меня сверху вниз со спокойным самодовольством. А вот получеловек-полукозел. Обнаженная женщина, воин – все будто написаны с натуры. Я потряс головой, не в силах вместить в себя все это.

– Что это за место? – спросил я.

– Без понятия, – ответил Лето. – Но разве это не… сказочно?

Он взволнованно переходил от одной стены к другой, нетерпеливо меря зал вдоль и поперек. Потом вдруг исчез. Казалось, будто он просто вошел в какую-то из картин, но потом я заметил: то, что поначалу казалось мне еще одной рамой, на самом деле было дверным проемом. Я прошел туда и оказался в новой комнате, почти идентичной, только здесь стены покрывала путаница узоров, жгутов из переплетенных листьев, делящих стену на квадраты и овалы – пространства между ошеломительно яркими желтыми полосами, а в этих окнах плясали искусно выписанные вереницы мужчин, женщин и демонов.

– Тут еще, – сообщил Лето, стоящий у следующего прохода.

Мы вместе заглянули внутрь. Этот зал оказался круглым или, может быть, восьмиугольным, хотя было трудно понять, поскольку часть крыши провалилась и у стен громоздились кучи щебня. Дальше новые двери вели в новые комнаты.