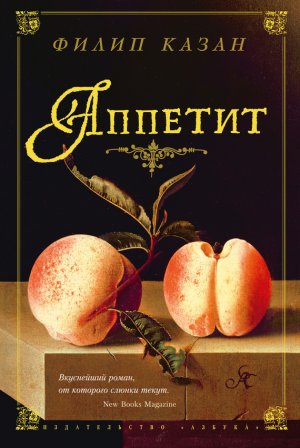

Аппетит Казан Филип

– Более-менее точно.

– Тогда он остановится на каком-нибудь из больших постоялых дворов. – Проктор выпалил четыре названия. – Но он загодя закажет комнаты и стол письмом. Чего ты не сделал, так, хм? Значит, мы остановимся в Беванье, от которой можно доехать за утро.

Все было решено. Мы проведем ночь на четвертое октября в Беванье, а потом я рано утром поеду в Ассизи, проскользну в толпу паломников и стану искать Тессину. Довольно просто – так казалось, пока мы ехали вниз по холму к Беванье: этот городок, обнесенный стеной, стоял на краю широкой плоской долины, обрезанной горами. Мне сразу понравилось это место: мирное и спокойное, а его дома пестрели деревом и древними камнями, будто лоскутное одеяло. Расположенная более чем в пятнадцати милях от Ассизи, Беванья уже переполнилась паломниками, и нам повезло, что нашлась последняя постель на чистом постоялом дворе сразу за пьяццей. Мы взяли самую дорогую комнату, а из-за праздника она стала еще дороже. Там имелась настоящая кровать – огромное четвероногое чудовище из резного дерева, за долгие годы почерневшее от касания множества рук. Я был бы вполне счастлив делить ее с Проктором, но он, как обычно, наметил себе место на полу, в углу, ближайшем к окну.

Я почти не спал. Ночь казалась бесконечной, и в итоге я вышел наружу и прошелся по улицам в компании кошек и звезд. Последние кузнечики этого года храбро распевали с колючих зарослей ежевики и живых изгородей, окружавших маленькие садики ближе к городской стене. На одной что-то сияло: это оказался цветок шиповника, запоздавший на месяцы. Я подумал о святой Кларе Ассизской, которая заставила розы расцвести зимой, и сорвал цветок в качестве талисмана с таким чувством, будто получил благословение.

Вернувшись в трактир, я закутался в плащ и проспал час поверх одеяла. Потом встал, пристегнул меч и кинжал – я же, в конце концов, хотел выглядеть эффектно, – разбудил Проктора и велел ждать меня. Я сказал, что оплатил нашу комнату на три дня вперед, но вернусь, даст Бог, сегодня же ночью, пусть его лошадь будет готова. Возможно, мы уедем ночью, и за нами может быть погоня, но все будет хорошо.

– Вот муж, уверенный в себе, – сказал Проктор, яростно скребя голову. – Муж… Сколько тебе лет, Блюститель Ветров?

– Двадцать два, – гордо ответил я.

Он перекрестился.

– Я не обладаю твоими умениями, ученостью, кладезем знаний. Твоими навыками диагностики, прогностики, болеутоления. Твоим опытом, хм, хм? Я не адепт сокровенного, не владыка ни кадуцея, ни кухонного горшка. Я не могу ни перевонять циветту, ни перещеголять певчую птичку. Я бедный человек, странник, которого грабили и оскорбляли, изгоняли и проклинали, очищали слабительным и травили. Но позволь мне сказать тебе, юный, очень юный Блюститель Ветров: все никогда не бывает хорошо.

– Я знаю. Но сейчас будет по-другому.

Дорога из Беваньи в Ассизи походила на паучью ногу: длинные прямые отрезки, бегущие по плоскому дну долины, сочленяющиеся у маленьких деревушек, чьи названия я заучил от трактирщика: Канталупо, Каннара, Кастельнуово. У меня имелась даже карта, нацарапанная на куске коры. Времени было много: звезды все еще горели, на востоке только-только посветлело, а растущая луна клонилась к западным горам. Время было, и все равно я скакал галопом. Неаполитанец до сих пор не получал от нашего путешествия особенного удовольствия, но тут я дал ему полную волю, и он спешил по пыльному следу, стуча копытами по плотному мелу. Пыль распускалась позади нас, темная в полусвете утра, и поднималась сквозь оливковые деревья, словно чернила кальмара среди водорослей. Несколько мужчин с мотыгами на плечах, рано идущих в поля, глядели с отвисшей челюстью, как мы проносимся мимо.

Свет, казалось, рос за каждым кустом и деревом, выделяя даже самый крошечный листочек, самый простой изгиб завитка, колючки, плоды. Я ехал по фону какой-нибудь из картин дяди Филиппо. Он умер где-то поблизости, позади меня, где начинался рассвет. Наверное, он нарисовал это утро специально для упрямого маленького племянника, чтобы тот наконец-то смог воспользоваться дядиным советом и последовать своему сердцу. Он бы подгонял меня! Господи, да он бы отхлестал моего мерина по крупу, чтобы поторопить! Я выкрикнул его имя, и ветер вбил слова обратно мне в рот. Я поднял руку, чувствуя себя, как ангел на том «Благовещении» Филиппо, за работой над которым я наблюдал, – тот ангел, что сжимал длинный стебель лилии, словно рыцарское копье. Клянусь, я услышал голос Филиппо, хихикающий над всем, чем я называл себя сегодня утром: ангел Гавриил, Тристан, скачущий к своей Изольде, Ланселот к своей Джиневре, Данте к своей Беатриче.

Дорога под копытами Неаполитанца поднималась. Мы ехали по узкой тропинке между высокими зелеными насыпями, а прямо впереди виднелись ворота Ассизи и опирающиеся на алебарды стражники.

Я въехал в город медового цвета. Там и тут попадались паломники, что спали в дверных проемах, под деревьями и колоннадами, завернувшись в плащи и одеяла. Я был на самом восточном краю городка, а гигантская базилика святого, больше крепость, чем церковь, с контрфорсами, похожими на песчаниковые скалы, царила над западной частью.

У ворот, через которые я въехал, нашлась платная конюшня, и я оставил Неаполитанца там, а также заказал на вечер еще одну лошадь, вернуть которую условился в трактир в Беванье. Я осознал, что представления не имею, умеет ли Тессина ездить верхом – впрочем, конечно же, умеет. Все должно было получиться прекрасно. Я направился вверх по холму и довольно скоро вышел на длинную улицу, Виа Сан-Франческо, ведущую к базилике. Теперь мне следовало быть осторожным. Я пришел в длинном дорожном плаще, который спускался до колен и скрывал меч и кинжал. У него был широкий капюшон, и я надел его и уложил так, чтобы мое лицо оставалось в тени.

Это была чрезвычайно длинная улица, окаймленная по обеим сторонам трактирами, постоялыми дворами, приютами паломников, харчевнями, тавернами. Уличные торговцы расставляли лотки с благочестивым барахлом, другие разжигали жаровни и огни под решетками. Я решил, что у меня есть время подготовиться потщательнее, так что зашел в первый постоялый двор, упомянутый Проктором, и поинтересовался насчет семейства Барони из Флоренции. Непонимающие взгляды были мне ответом, так что я принялся ходить туда-сюда через улицу, пока не прошил крестиками бесплодных расспросов половину Виа Сан-Франческо.

Солнце поднималось, и в плаще становилось жарко. Люди начали выходить на улицы, и большинство поворачивало к бледной глыбе базилики. Вскоре мне уже приходилось перебираться через поток людей, стремящихся к храму Святого Франциска, как юные угри, кишащие в канаве: молодые и старые, богатые и почти неимущие, хромые на костылях, больные с болячками, сочащимися кровью сквозь льняные повязки, благородные дамы с платками, прижатыми к носу. Я протолкался сквозь толпу, работая локтями так необидно, как только получалось, и проскользнул в открытую дверь «Зеленого петуха», решив, что спрошу трактирщика и сделаю перерыв в поисках.

– Мессер Бартоло Барони с супругой? – повторил встретивший меня в коридоре тощий парень с брюшком размером с дыню, выпирающим под чистым льняным фартуком. – Разумеется. Конечно. Они здесь уже две ночи.

– Я… А… – Я откашлялся. – Превосходно.

– Мессер Бартоло Барони из Флоренции… Да, я думаю, они еще наверху. Как о вас доложить?

– Нет! Нет нужды, – ответил я.

По какой-то неведомой причине я не подготовился к этому моменту, хотя проигрывал его в голове опять и опять. Мне стоило затвердить ответ, как ребенком я учил катехизис. Но вместо этого я искал языком слова, которых не было. Я еще откашлялся, посмотрел на сапоги. Они выглядели дорогими.

– Мой отец… – начал я. Я был сыном человека, купившего мне дорогую обувь. – Мой отец ведет дела с мессером Бартоло. Я сказал, что засвидетельствую почтение, когда мы оба приедем, каждый со своей стороны, на праздник. Но сейчас я уже иду в храм, а после… Они будут сегодня ужинать здесь?

– Разумеется! Мы держим лучший стол в Ассизи. Вы присоединитесь к ним, мастер?.. – Парень оставил вопрос висеть в воздухе.

Я заметил, что он тоже с восхищением смотрит на мои сапоги. Я поклонился и отступил к дверям.

– Может быть, может быть, – легкомысленно заявил я. – Мне, конечно, нужно поклониться, иначе зачем я проделал весь этот путь, ну, знаете, из Флоренции? А потом тут есть некоторые дела, как вы понимаете, дела моего отца. Я уверен, вы все понимаете в таких вещах. Я… я пришлю своего человека с заверениями почтения.

Потом я развернулся и только что не бросился бегом в извивающуюся, бурлящую реку паломников на улице. На этот раз я не боролся с течением, а позволил толпе нести меня в грубом русле локтей и коленей, среди тяжкого спертого духа немытых подмышек и промежностей, гнилых зубов, сальных волос, венгерской воды, свежевыстиранных котт и залатанных штанов, никогда не знавших стирки. Вверх по холму шли мы, вопя молитвы и гимны. Наконец улица сделала последний поворот, и вот она – огромная базилика, громоздится над нами на вершине холма.

Посещение храма Святого Франциска в действительности не входило в список моих дел в Ассизи, каким бы странным это ни показалось. Мое паломничество было туда, где Тессина. Однако я не забыл, как Проктор цеплялся в бреду за слова святого – в бреду, который вызвал черной чемерицей я сам. И решил, что будет уместно – нет, необходимо – вознести молитвы от имени моего спутника, а мне самому поблагодарить Франциска за то, что он спас Проктора от моего любительского врачевания.

Но целая вечность минула, прежде чем я вошел во внешнюю дверь базилики, хотя я наверняка попал в первую волну массы паломников того дня. Я чувствовал себя орехом пинии, засунутым в гусиную шею, а потом зажаренным, потому что внутри базилики некуда было деться от тысяч и тысяч верующих, а я по-прежнему был закутан в тяжелый плащ. Но еще здесь находилось то, что я годами мечтал увидеть: цикл фресок, которые Филиппо рекомендовал как одни из лучших картин, когда-либо написанных людьми. И вот они, повсюду вокруг меня, – жизнь святого Франциска в изложении маэстро Джотто. Однако я не смотрел на них по-настоящему: то есть смотрел, но не видел. Мое внимание сосредоточилось где-то в другом месте, как и тогда, когда меня вместе с толпой унесло в Нижнюю базилику и наверх, в храм самого святого Франциска.

После этого я оказался совершенно измотан и пропотел, как человек с трехдневной малярией, а мои ноги невыносимо болели оттого, что на них снова и снова наступали бесчисленные шаркающие паломники. Я уже практически поставил на себе крест, решив, что, наверное, переварюсь здесь, в кишках базилики, как вдруг толпа уплотнилась, всколыхнулась и выплюнула меня на солнечный свет.

Я сел на какие-то ступеньки с видом на равнину и положил подбородок на руки, глотая свежий воздух, стараясь изгнать из своих легких липкую пленку от дыхания других людей, фимиама и свечного воска. Солнце уже миновало зенит, что было хорошо: я убил больше половины дня. Я с боем проталкивался через толпу обратно, пока не покинул самые людные улицы, а там переулками направился к стене. Я нашел заброшенный сад со старой пропыленной пальмой и улегся под ней. Потрескивание ее воротника из мертвых листьев действовало умиротворяюще. Скоро я успокоился и начал более трезво раздумывать о приближающемся вечере. Но не успел я составить какой-нибудь план, как заснул.

Когда я снова открыл глаза, солнце продвинулось еще ближе к горизонту, а на тыльной стороне моей ладони дремал довольно крупный черный скорпион. Я вскочил и отбросил его в кусты. Во рту у меня стоял грубый похмельный привкус патины, а плечи закаменели от попыток держаться отдельно в паломнической давке, но в остальном я чувствовал себя весьма освеженным. В углу сада обнаружилась запаршивевшая неподрезанная яблоня, чьи ветви обвисли под тяжестью нежеланных, непрошеных яблок. Я пожелал парочку и съел их под пальмой. Хорошо: оказалось, я был голоден и не замечал этого.

Опершись спиной о ребристый ствол пальмы, я попытался осмыслить день дальше. Сейчас казалось очевидным, что там, наверху, в набитой людьми, оглушительно шумной базилике, я мог находиться в считаных ончиа от Тессины или Бартоло Барони. Такая возможность не приходила мне в голову, пока меня толкали и подгоняли, но она очень легко могла оказаться роковой. Мне нужно обострить внимание. С этого момента я буду осторожен. До сих пор я действовал так, будто Богоматерь и святые собирались вложить руку Тессины в мою и скрыть наш побег неким божественным туманом, но это было до осознания того факта, что Тессина и в самом деле здесь, всего в паре минут ходьбы от того места, где я сейчас сижу.

Как я буду действовать? В моих фантазиях – к этому моменту их набралось сотни и сотни, они варились в моем мозгу, пока я стоял, цепенея от скуки, за стулом кардинала во время его трапез и пока трясся по дорогам Умбрии, – я горделиво входил туда, где находилась Тессина, подавал ей руку, притягивал к себе. Мы вдвоем выходили в ночь, оставляя Барони шлепать губами, словно никчемный старый карп, каким он и был. Я принялся за второе яблоко. Оно провисело на ветке чуть дольше нужного, и в нем появилась легкая игристость, намек на сидр. Как там сказал трактирщик? Мессер Барони с супругой, никакого упоминания о ком-либо еще. Конечно, там будут слуги – рассказывать мне о них не имело смысла. Но если бы там были другие Барони, разве парень не сказал бы «семейство Барони» или что-нибудь в этом роде? Разумеется, сказал бы. Тогда почему просто не сделать именно то, что я себе навоображал? Подождать до ужина, пока старый Барони не надуется вином так, что у него покраснеют уши, а нос набухнет, как клубника… Я представил огромного старого ублюдка, с лицом цвета сырой печени, жирного, как насосавшийся клещ: как узнавание расцветает в его налитых кровью глазах, когда я пересекаю обеденный зал, когда протягиваю руку его жене. Возможно, он попробует остановить меня. Он попытается встать, брызжа слюной, но мы к тому времени уже будем далеко.

Я потянулся, как довольный пес, и листья умершей пальмы залопотали надо мной. Потом я встал и пошел поискать насос или фонтан, где смог бы смыть с себя паломнический запах.

Я обошел вокруг стен городка, не торопясь, ожидая, когда сядет солнце. Когда стемнело, я вернулся на Виа Сан-Франческо. Через улицу от «Зеленого петуха» в арке старого портика стоял монах и проповедовал толпе деревенского люда, собравшейся вокруг него плотным полумесяцем: кто-то ел свой ужин, кто-то держал в руках кружку с вином или пивом. Я проскользнул в эту маленькую толпу и встал, прислонившись спиной к колонне, краем глаза наблюдая за входом в трактир. Но бесконечный поток людей тек по улице в обе стороны, с факелами и свечами, и я долгими минутами не видел дверей трактира. Я ждал и ждал. Тессина и Барони должны уже вернуться к этому времени, уж точно… Но если они вернулись, я совершенно точно не увижу, как они входят. Так, значит, пора? Пора войти самому?

Я пересек улицу, но у дверей заколебался. Разве так все должно быть? Это казалось каким-то грязным – недостойным. Что, если Тессина и Барони еще не за столом? Я вообразил, как ввязываюсь в спор, возможно с хозяином, а Тессина поднимает голову от тарелки и видит, как меня, краснолицего и подвыпившего, трактирные слуги вышвыривают за дверь. Так не годится. Но тут у меня появилась другая идея: я отправлю ей послание.

Вход для слуг найти оказалось нетрудно. Я вошел в кухню, в которой так кипела работа, что поначалу никто и не посмотрел на меня, выделил главного повара – удивительно маленького, совершенно лысого человечка в заляпанном фартуке, чьи руки, лицо и блестящий заостренный череп были потными и розовыми, словно вареный окорок.

– Извините, – сказал я. – Я бы хотел приготовить блюдо для одного человека. Это сюрприз.

Лысый резко развернулся и обнаружил, что смотрит на стопку серебряных монет, покоящихся на моей протянутой ладони. Двухнедельный заработок для человека вроде него – запросто; повар открыл рот, потом закрыл, прищурился. Он уже взвешивал возможность сделки. Я накинул еще немного.

– Я личный повар его высокопреосвященства кардинала Федерико Гонзаги, – сообщил я. – Здесь, в обеденном зале, находится большой друг моего отца. Он не знает, что я в Ассизи, и я подумал, как забавно будет удивить его блюдом, которое я готовил для Лоренцо де Медичи, – небрежно назвал я знаменитое имя. – Я буду рад и вас научить его готовить.

Губы повара скептически сжались, но потом его глаза, оглядывавшие меня с головы до ног, остановились на моих сапогах. Они, похоже, довершили дело.

– Что за блюдо? – каркнул он.

– Очень, очень простое. Мне нужен только уголок стола, вон там, чтобы его приготовить, – на самом деле я могу его сложить хоть на заднем дворе. У вас есть все ингредиенты, я уверен.

– Я… Какие ингредиенты?

– Постная свинина, немного сала, перец, семена фенхеля, петрушка, тимьян или майоран. Орегано тоже сойдет. – (Повар хмурился, неубежденный.) – И черный трюфель. У вас найдется один? Прошлогодний? Такая знатная кухня, как эта, всегда держит несколько штук под рукой…

– Это вам недешево обойдется.

– Я заплачу.

Повар назвал устрашающую сумму. Я только кивнул.

– Ладно, согласен, – буркнул он.

Трюфель, видимо, убедил его, что я не сумасшедший и не отравитель, потому что какой убийца отвалит столько денег за прошлогодний трюфель? Повар протянул распухшую от жары руку за деньгами.

– Если это как-нибудь повредит мне, я тебя убью, – прошипел он. – Не знаю, кто ты такой, но я тебя убью.

– Сначала дайте мне ингредиенты, – сказал я, зажимая серебро в кулак и встряхивая. Потом назвал количество. – Еще мне понадобится разделочная доска и тонкий вертел.

С этого момента никто из прочих поваров не обращал на меня внимания, что было кстати. Я удалился на маленький дворик позади трактира. Он сильно напоминал мне о «Поросенке», вплоть до грязного нужника. Я нашел пустую бочку и подтащил ее к кухонному окну, чтобы на нее падал свет. Повар вышел с толстым ломтем свинины, несколькими железными вертелами, пучком зелени, кучкой соли и маленькой баночкой кориандра – все лежало на покривившейся доске.

– Нож? – рявкнул он.

Я вытащил кинжал. Он отступил на полшага:

– И где мои деньги?

Я отдал ему половину и сказал, что остальное он получит, когда блюдо будет готово. Ушла изрядная часть моих сбережений, но это не имело значения.

Как только повар ушел, я приступил к работе. Фенхель я подавил на доске лезвием кинжала. Свинину – она оказалась хороша: розовая, пахнущая свежестью, – нарезал длинными полосками и отгладил до плоского состояния навершием кинжала, прежде чем обсыпать солью, давленым фенхелем и покрошенным салом. Потом вытащил свой кошель со специями и оттуда досыпал в смесь корицу, гвоздику и перец. Скатал полоски свинины посыпанной стороной внутрь и нанизал их на пару вертелов.

Теперь мое сердце тяжело билось о ребра, а все конечности будто бы желали двигаться в разные стороны. Я велел себе успокоиться. Возможно, Барони даже еще не вернулись в трактир. Мне нужно было посмотреть самому. Я проскользнул обратно в кухню и последовал за мальчиком-подавальщиком, уходившим с подносом на голове. К обеденному залу вел короткий коридор. Я подождал, когда подавальщик войдет, а потом заглянул в полуоткрытую дверь. Помещение оказалось большое, с низким потолком из тяжелых дубовых балок, с огнем, пылающим в широком камине. Длинные столы были расставлены, как в монастырской трапезной. Весь горя, словно в лихорадке, я принялся оглядывать столы, но почти сразу увидел ее.

Она сидела в дальнем углу дальнего стола. Я бы узнал ее только по водопаду волос, да на самом деле больше я и не видел, потому что ее голова была повернута от меня к тучному старику с блестящим лицом, сидящему во главе стола. Он несколько ссутулился, редкие черные волосы превратились в неопрятную сальную полоску вокруг лысого шелушащегося черепа. Губы его походили на пару куриных сердец, а один глаз почти скрылся под какой-то болячкой. Я поразился, поняв, что смотрю на Бартоло Барони. Боже, как он постарел. Но Тессина… Вот линия ее носа, гладкий круглый выступ подбородка. Я пил ее глазами, поглощал и впитывал, пока не прислонился, переполненный, спиной к стене. Один последний взгляд – и я едва ли не побежал обратно во двор, где кошка с тощими ногами и раздутым животом уже подбиралась к моим шампурам. Я схватил их, отдал главному повару остальное серебро и осторожно поставил мясо обжариваться. Только тогда меня заметили другие повара, а я ухмыльнулся им и подмигнул. Наверное, они сочли меня каким-то молодым богачом и, таким образом, человеком, которого не следует замечать, особенно учитывая, что главный повар зыркал на них так же злобно, как и на меня. Я взял свой кинжал и начал нарезать трюфель черными кружками, тонкими, как бумага.

Свинина была готова. Я попробовал сок: превосходно. Но теперь меня начала бить нервная дрожь. Я закрыл глаза и представил чуть сияющих Пресвятую Деву и святую Бибиану с добрыми, умиротворяющими улыбками.

– Дорогие святые, – прошептал я, – помогите вашему рабу Нино в этот час величайшей нужды. Помогите вашей рабе Тессине и избавьте ее от служения.

Девушка-подавальщица только что вошла в кухню с горой пустых тарелок. Я поймал ее за руку, выудил серебряный флорин, положил дымящиеся шампуры с мясом на чистый поднос. С превеликой осторожностью, хотя мои руки уже дрожали, я облачил каждый шампур в изысканную сорочку из трюфеля. Потом взял поднос и вручил его девушке вместе с монетой.

– Отнеси это мессеру Бартоло Барони и его супруге, – велел я ей. – Они в дальнем углу. Он старый, с красным лицом. У нее светлые волосы, и она… Ты их знаешь. Скажи, что это с поклонами от друга. Иди же.

Девушка посмотрела на меня так, будто я только что свалился с луны, но забрала монету и сунула ее между грудей. Потом взяла поднос. Я поклонился повару и другим работникам, которые изо всех сил старались не смотреть на меня, и пошел за ней. Я остановил девушку у двери в обеденный зал, указал на Барони, а потом стал наблюдать из теней, как она идет к ним. Так, бывает, смотришь на людей, двигающихся в воде или масле. Каждый шаг тянулся целую томительную вечность. Шум гостей терялся за барабанным боем крови в моих ушах.

Девушка почти подошла к столу. Бартоло Барони приподнял двойной подбородок, и складки задрожали, когда подавальщица поклонилась и что-то сказала. Барони нахмурился. Поднос поставили перед ним. Это было неправильно. «Сначала подай даме!» – прошипел я, хотя никто не мог меня услышать. Барони уставился на поднос. Тессина тоже нахмурилась, сняла ломтик трюфеля, коснулась мяса пальцем, облизнула его. И я знал: она поняла. Ее взгляд нашел меня, нашел там, где я притаился за дверью, как будто она все время знала, что я здесь. И она улыбнулась.

Я шел через зал трактира, но каким-то образом по-прежнему смотрел на это от двери. Нет, я все же иду. Мое бедро задело чей-то стул. Тессина чуть приподнялась. Хотя между нами оставалась еще половина зала, я чувствовал ее: крошечные медные волоски на руках, которые вставали дыбом от холода или возбуждения; прекрасный рельеф мурашек, пробегавших по ее коже под платьем; цветочный, пудровый запах этой кожи, сложный, словно музыка. Бледные веснушки, разбросанные по носу и щекам, – я тонул в них, как в звездном небе.

Барони оторвал кусочек мяса, сунул в рот, прожевал и одобрительно кивнул. Он поднял голову, намереваясь что-то сказать Тессине, увидел, что она куда-то смотрит, проследил за ее взглядом, приметил меня. Его лицо приобрело цвет сырой печени, и он издал злобное рычание. Может, подавился моим свиным рулетом? Столь изящную деталь я не предусмотрел в своих планах и даже мечтах.

Я оттолкнул с пути еще один стул, протянул руку. И тут человек, сидящий спиной ко мне, напротив Тессины, человек, на которого я не обратил внимания раньше – из-за уродливой стрижки и того, что Тессина будто игнорировала его, – обернулся. Это был Марко Барони. Он оказался на ногах за один удар сердца, его стул опрокинулся, и человек рядом с ним, высокий, белобрысый… Словно в галлюцинации, я понял, что это должен быть Корсо Маручелли, и, конечно же, это оказался он – отбрасывающий ногой свой стул, разевающий рот, чтобы крикнуть что-то, чего я не расслышал. Я смотрел на лицо Тессины. Оно раскалывалось, распадалось, словно никогда не было настоящим. Как такое возможно? Я просыпался. Я опять в Риме. Я в хижине донны Велии. Я снова во Флоренции, на Виа деи Бенчи, а вассалы Барони вытаскивают мечи. И тут Тессина взвизгнула:

– Нино!

Это было как поцелуй – и как удар. На мгновение все застыло, полностью остановилось. Тессина простерла ко мне руки. Если бы я дотянулся, если бы успел сделать еще хоть шажок, то схватил бы ее. Но между нами оставалось слишком много места. Этот пол, тот стол, те люди с наполовину вытащенными из ножен мечами. Ладонь Бартоло ударила по столу, прибивая руку Тессины, прижимая запястье к доскам. Она снова крикнула:

– Нино! Беги!

И я побежал. Прорвался через зал, отбросив мальчика с полным подносом жареной дичи к стене коридора, птицы разлетелись – как живые! Вперед, через кухню – ветчинно-розовое лицо повара зарычало, надвинулось и исчезло. Во двор, с кошками и вонью дерьма – почему я не заметил этого раньше? – вниз по короткой лестнице, дальше в переулок, а за мной грохотал тяжкий, ровный топот подкованных сапог. Переулок сворачивал налево, вниз по холму, и я рванулся к перекрестку, вывернул на более широкую улицу, сшиб старика, врезался в группку монахинь с факелами. Я расталкивал людей плечами и локтями, ощущая, что рукоять моего меча запуталась в одежде, игнорируя проклятия и ругательства, зарываясь поглубже в толпу. Река плоти (она по-прежнему была рекой) все так же текла к базилике, и я дал ей увлечь и нести меня, пока не попалась крохотная улочка справа. Я бросился туда, взбежал по узкой крутой лестнице, перескочил через низкую полуразрушенную стену, спотыкаясь, пересек грядку засохших артишоков и навес с подпорками для фасоли, перелез через другую стену в острую вонь куриного навоза, захлюпавшего под сапогами. Еще одна стена – и я на улице, пустой. Я плюхнулся в глубокий дверной проем и попытался отдышаться.

Потеряна. Она потеряна. Конечно же, разве я не понял этого, еще когда заглянул в трактирный зал? Мы бы никогда не коснулись друг друга, даже если бы тянулись на разрыв жил. Я только заглядывал в другой мир. Я никогда и близко не подойду к обладанию ею. Все эти прошедшие месяцы я спал в гнезде из ветоши: свернувшись, как крыса на балке, среди облезлых лохмотьев мечты.

Улица по-прежнему была пуста. Я слышал, как праздник вовсю бушует прямо подо мной. Марко не смог догнать меня. Мне нужно вернуться в платную конюшню и ехать на юг. Но я никак не мог выбросить из головы то последнее видение: прекрасный рот Тессины, распахнутый в крике, и густые черные волосы Марко, остриженные под горшок. Я не могу оставить Тессину с Марко. Он убьет ее, но, возможно, это будет еще и лучшим выходом. Его месть – а он захочет отомстить, в этом не было ни малейших сомнений – может оказаться чем-то куда худшим, намного худшим.

Улица скатывалась вниз, к восточной окраине города. Если я пойду туда, по собственным следам, то окажусь в трактире, пока Марко и Корсо все еще гоняются за мной. Я трусцой бежал по ступенькам и крутым, наклонным переулкам, пока не решил, что узнаю старинную дверь с необычной аркой. Зады «Зеленого петуха» тут, наверху, я был совершенно уверен.

На улочку завернула плотная группа паломников. Они распевали священные гимны, хотя явно были здорово пьяны. Когда они прошли, я пристроился за их спиной. Но вскоре они опять свернули. Я остался один.

На следующем углу кто-то устроил небольшую молельню – камень с прислоненным к стене маленьким неказистым изображением какого-то святого. На камне лежали свежие цветы и стояла свеча, почти догоревшая, коптящая. Еще одна свеча валялась на земле, и, поскольку неожиданный алтарь удивил меня и показался немного заброшенным, я наклонился, зажег новую свечу и воткнул ее в воск старой. Выпрямившись, я услышал за спиной шаги.

Я развернулся как раз вовремя, чтобы увидеть человека, выходящего из переулка. Он был невысокий и коренастый, его губы кривились, как у мастифа, забравшегося под брюхо быка, а в руке поблескивал меч. Это был Марко Барони. Мои руки нашли меч и кинжал, и я вытащил их из ножен, ощущая в горле вкус горелого свечного сала. Еще один человек появился у плеча Марко, выскочив из темноты, как грубая марионетка карнавального кукольника. Он был выше, тоньше – Корсо Маручелли.

Марко замешкался на удар сердца, когда понял, что я заметил его, но тут же перехватил меч обеими руками, поднял на уровень глаз и ударил. Он оказался так близко, что я едва успел уклониться от острия его клинка. Оно просвистело мимо моего уха и врезалось в стену, обдав меня крошками штукатурки, и пока рука Марко дрожала после удара, я сунул колено ему между ног и толкнул назад. Но он не был ранен, и его клинок взлетел вверх, как хвост скорпиона. С закоченелым, искаженным яростью лицом Марко бросился на меня.

Я едва успел заметить, что Корсо заходит справа с клинками в обеих руках, когда меч Марко свистнул у меня под мышкой. Он налетел на меня всей тяжестью, потому что так оставалось слишком мало места для моего меча. Но не кинжала, однако я держал его острием вниз и не успел поднять: он оказался бесполезно зажат между нашими телами. Марко рычал мне в шею – это была не речь, а звериный рев чистой злобы. Я отшатнулся к стене, и его клинок опять проскрежетал по камням. Я высвободил левую руку и впечатал костяшки пальцев в ухо Марко, пока он пытался вырваться. Его каблук вонзился в мою стопу, и я качнулся вперед. Он был настолько ниже меня и настолько сильнее, что тут же выбил меня из равновесия. Словно баран, он бодал меня головой, пока я не упал вбок. Я приземлился на одно колено, все еще пытаясь направить кинжал ему в грудь, но он налетел снова, и я шлепнулся на задницу.

Ему надо было добить меня сразу, но он промедлил и приставил меч к моей груди. Возможно, он наслаждался моментом, но что бы он там себе ни думал, это было ошибкой. Я перекатился и вскочил на ноги, перехватывая рукоять кинжала, как раз тогда, когда его идеально нацеленный удар должен был пронзить мою печень. Выбросив вперед левую руку, я поймал его правое запястье, оттолкнул по широкой дуге и выбил Марко из равновесия. Он развернулся, запнулся о ступеньку и тяжело рухнул в дверной проем.

Мне бы убежать, но передо мной вырос Корсо со злобной ухмылкой. Мы подняли мечи, и я попытался выбраться на середину улицы, подальше от Марко, с бранью встающего на ноги. Но Корсо был слишком быстр, он делал выпад за выпадом, и, хотя я легко парировал удары, он оттеснял меня обратно к своему дружку. Я повернулся к Марко, и в долю секунды меч Корсо распорол мой дублет от пупа до левого плеча. Я ощутил, как кончик клинка обжег кожу, развернулся и поймал его рукоятью кинжала – отразил и, сделав выпад, проткнул наплечную накладку дублета Корсо. Он рассмеялся и отпрыгнул, высвобождаясь.

Марко был на ногах. Его плечи ссутулились, а навершие его меча, зажатого в обеих руках, было напротив грудины. Он бросился на меня всем телом, вслед за клинком, а Корсо зашел с другой стороны. Не успев запаниковать, я перехватил меч Корсо кинжалом, отбил его, но недостаточно далеко: он вонзился мне в бедро и прошил его насквозь. Мой меч просвистел мимо уха Марко. Корсо, все еще направляющий меч в мою ногу, поднял кинжал. Выпрямившись, чтобы воткнуть клинок мне в лицо, он оказался на пути меча Марко, который вошел ему в левую подмышку и вышел из-под правой.

Корсо завизжал и изогнулся, хватаясь за окровавленное лезвие там, где оно выходило из его дублета, и бросился ко мне. Марко пытался вытащить меч из тела друга и его захвата, а Корсо все еще старался достать меня. Крякнув, я парировал его кинжал, отбив вверх и над головой, и без всякой мысли или колебания выровнялся и вонзил свой клинок ему в шею. Какой-то миг Корсо висел, пронзенный и удерживаемый клинками с обеих сторон. Марко потянул свой меч на себя, и Корсо издал сдавленный визг. Тот дернул снова и вытащил меч. Корсо поперхнулся огромной кровавой волной и повалился

С ревом Марко Барони наступил на спину своего дружка и взмахнул мечом. Его другая рука была откинута в сторону для баланса, а грудь совершенно открыта. Я стоял, согнувшись пополам и пытаясь понять, что происходит, чувствуя, как разрастается боль, когда рука Корсо, все еще сжимавшая эфес побелевшими пальцами, дернулась и меч выскользнул из моего бедра. Все, что я мог видеть в тусклом свете, – это место, где рубашка Марко распахнулась, открыв бледный треугольник кожи. Казалось, у меня было все время мира, чтобы поднять вертел моего меча и нацелить его точно в светлую мишень. Ноги Марко тут же подкосились, и он начал падать на меня даже прежде, чем я успел вытащить из него клинок. Что-то невообразимо твердое и острое ужалило меня в висок, и мир исчез в красивой вспышке серебряных лепестков.

Я пришел в чувство от громкого пронзительного крика:

– На помощь! – (Какое-то мгновение я думал, что сам и кричу, тоненько и неуправляемо.) – На помощь! Ради Бога, помогите! Убийство!

Но нет, кричал кто-то другой, высунувшийся из открытого окна. Я лежал поперек тела Марко. Его щека разорвалась о землю, приподняв губу и открыв сломанный зуб. Что-то будто ввинчивалось в мою голову, ровно над левым ухом. Я поскреб там и обнаружил что-то мокрое, болящее, твердое. К одной стороне крестовины меча Марко прилип изрядный лоскут моей кожи и волос. Я сел, и меня вырвало. Дальше лежал Корсо, с открытыми глазами; его кожа и волосы почернели от крови. Лезвие его меча застряло под камнем, на котором стоял алтарь святого. Мы даже не потушили свечу…

Я попытался встать, но нога не удержала тяжести тела. Она куда-то делась из-под меня, и я вдруг оказался распростертым в лужи крови и рвоты. Мне удалось отползти обратно к Марко. Он дышит? Было много крови, и стало еще больше, когда я перевернул его на спину. Я не собирался его убивать. Я не хотел ничего этого…

Женщина – это была старуха, тянувшаяся из окна, – не замолкала. Я приподнял голову Марко и подсунул под нее край его плаща. Потом, сквозь крики, услышал шаги на другом конце улочки, пока еще далеко. Страх поднял меня на ноги. Я подобрал свой меч, обнаружил, что левой рукой все еще сжимаю кинжал, неуклюже сунул их в ножны, порезав большой палец правой руки. Потом попытался убежать. Моя раненая левая нога чувствовала себя так, будто раскаленное белое пламя пылало в самой ее сердцевине. Я не мог видеть левым глазом, но ухитрился проковылять, подпрыгивая, вдоль одной стены улицы, вниз под горку, все время вниз. И снова потерял сознание.

Когда очнулся, я лежал у подножия каких-то ступенек. Должно быть, я упал и скатился. В моих руках осталось достаточно сил, чтобы протащить мертвый груз собственного тела еще несколько локтей. Там росло дерево, нависавшее над улицей, его листья и гнилые плоды сотворили грубый ковер на булыжниках мостовой. Я не мог больше ползти и уронил голову на мягкий похрустывающий сор. Он пах медом и уксусом: оксимелем – подходящая еда для умирающего.

Я пришел в себя под деревом, но это было не то же дерево. По крайней мере, здесь не пахло осами и побуревшей яблочной мякотью. И солнце светило сквозь листья. Дерево было оливой, а я лежал на его корне, извилистой коряге, чуть выступающей из тюфяка сухих листьев. В нескольких пьедах от меня паслась лошадь – нет, две лошади. Моя голова пульсировала: раздувалась и опадала, как лягушачье горло, и вместе с пульсацией сеть боли разбегалась по левой стороне моего лица, через глаза – левым я не мог видеть вообще ничего – и по корням зубов. Бедро совершенно онемело. Остальное мое тело превратилось в ледяную скульптуру из тех, что всякий богатей обожает покупать для пиров, – пустая трата денег и времени.

На меня упала тень. Кто-то сел рядом на корень оливы. Я не видел кто: один глаз заплыл, а голову я и повернуть не мог. Фляга из тыквы появилась перед моим лицом, качнулась к губам. Я открыл рот и позволил тепловатой водяной струйке побежать в рот и вниз по горлу. У воды был вкус металла и сушеной тыквенной мякоти.

– Как думаешь, сможешь встать?

Голос был знакомый, но нет, этого не могло быть. Как интересно, однако, что стража в Ассизи такая вежливая. Они даже пока не заперли меня в тюрьму, а притащили в какой-то сад. Черная тень пролетела надо мной, прижалась к боку головы. Боль вспыхнула, заискрила, как порох. Что-то мокрое потекло по моей шее за рубашку. Влажная ткань промокнула закрытый глаз. Веки разлепились, открылись. Я увидел Проктора: он разглядывал меня, зажав в кулаке тряпку, с которой капало красное и бурое.

– Тебя тоже забрали? – спросил я.

Мой голос звучал как ветер, веющий сквозь мертвые листья высохшей пальмы. Я снова закрыл глаза и погрузился обратно во вчерашний день, в тот момент под пальмой, когда все еще было только лишь планами – фантазиями и дурацкими планами.

– Это я забрал тебя, – ответил голос Проктора очень отчетливо.

Я опять открыл глаза, сумел приподнять голову так, чтобы увидеть что-то дальше своих ног. Мы были в деревенской местности, плоской, окруженной оливковыми и миндальными деревьями. Полоса полуголых ивовых кустов протянулась справа, а за ней высилась гора.

– Мы около Бруфы. Знаешь, где это? – (Я покачал головой, и это было мучительно.) – Не важно.

– Не в Ассизи?

– Мы во многих милях от Ассизи.

– Как я сюда попал?

– Приехал, – объяснил Проктор, словно разговаривая с самым тупым человеком в Италии.

– Но я не помню.

– Слишком много флегмы, полагаю. Забывчивость часто приходит вместе с избытком флегмы. Я бы применил слабительное – аир и «соломонову печать»[21]. Ты уже истекал кровью.

– Я не мог приехать верхом. Я даже идти не могу.

– Ты ехал не на своем славном неаполитанском мерине, но все же умудрился довольно хорошо справиться с моей старой доброй клячей, то есть я привязал тебя ей на спину, и ты не свалился.

– Ты ехал на моем коне?

– Ехал, да. Спасибо. Он хорошо идет, этот Неаполитанец. Жалко, что нам не так далеко ехать.

– Ехать? Проктор, ну куда мы можем поехать?

Он наклонился ко мне и промокнул мой висок тряпкой:

– Ты был когда-нибудь в Перудже?

Не помню, как я забирался на кроткую серую лошадку. Время от времени я обнаруживал, что очнулся и лежу лицом в ее гриве. Когда это случалось, память уводила меня к моему первому путешествию в Рим, и я задумывался, не ждет ли донна Велия нас в своей хижине? Проктор перевязал мою голову и бедро чистыми полосами льна – от моей почти лучшей рубашки, как я обнаружил позже, – но все равно налетела туча мух, медлительных, неуклюжих, доживающих последние дни перед зимой, жаждущих обследовать мои раны. Я наблюдал, как они снуют: от розовых с черным ноздрей лошади, ее глаз с длинными ресницами к моему лицу и обратно. Копыта топали размеренно, уверенно, и мое тело отвечало ритмичными вспышками и спазмами боли. Иногда я открывал глаза и обнаруживал, что мой взгляд скользит по пыльным меловым колеям от колес, по щетине хлебных полей, однажды – по выжженной земле, замусоренной побелевшими раковинками улиток. Я заснул надолго и, очнувшись, увидел, что мы едем вверх по крутому холму, по шумной дороге, по которой множество людей шло и ехало в обе стороны. Некоторые с любопытством поглядывали на меня, но раненый человек на лошади не казался им чем-то необычным. Я снова провалился в сон.

После этого я просыпался и засыпал чаще, хотя сон стал более глубоким, а моменты пробуждения – странными и мутными. Был потолок, покрытый красивой лепниной, раскрашенный и позолоченный. То и дело появлялись лица, но узнавал среди них я только Проктора. Появлялся горшок, в который меня рвало, и соленая жидкость, которую я глотал, не ощущая вкуса. Жидкости становились гуще, горячее. Меня рвало чаще. Нога начала болеть, а голова мучила меньше. Я бился в лихорадке, через которую мерцал лик Тессины, словно лицо утопленницы в реке, а я беспомощно барахтался у поверхности воды. В иные моменты я видел только рот Марко Барони с налипшей белой пылью и пузырями темной крови.

Когда я наконец полностью пришел в себя, когда открыл глаза и увидел все прохладным и четким, стояла ночь. Откуда-то доносились слабые звуки – шаги, скрип окна, но вокруг меня все было тихо, лишь раздавался звук моего дыхания. Некоторое время я лежал и слушал его. На самом деле я никогда не обращал на дыхание особого внимания, а какое это оказалось чудо: воздух входил, питая мое тело, выходил обратно, забирая с собой копоть и дым, порожденные жаром в моей крови. Я был жив. Слава Господу и Матери Его: я жив!

Я задремал и проснулся от перезвона колоколов где-то неподалеку и солнечных лучей, падающих сквозь высокое окно. Я сел и обнаружил, что нахожусь в каком-то помещении вроде кельи, с очень простыми побеленными стенами и простым черным распятием над моей простой деревянной кроватью. Но по безупречной чистоте всего окружающего я заключил, что это не может быть тюрьма. Мои раны тоже были чистыми, перевязанными свежим льном. А через пару минут дверь открылась, чтобы впустить двух длиннолицых, одетых в черное господ и невысокую косоглазую женщину с кудрявыми каштановыми волосами, выбивающимися из-под белого чепца. Женщина несла поднос, на котором стояла курящаяся паром миска, какие-то травы, несколько склянок с жидкостями и кружка. Когда вошедшие увидели, что я очнулся, они склонили друг к другу головы и зашептались, очень тихо.

– Доброе утро! – сказал я. Во мне пробудилась радость жизни, несмотря на боль, которую я ощущал, открывая рот. – Боюсь, я не знаю, где нахожусь.

– Вы находитесь в Студиум генерале Перуджи, – сказал тот, что повыше.

– В университете, – уточнил другой.

– В университете? – (Они кивнули.) – Я лежу здесь уже много дней, – продолжил я. – А вы наверняка спасли мою жизнь.

– Много дней? – переспросил высокий. – Нет-нет. Вы приехали вчера. А что до того, нуждалась ли ваша жизнь в спасении…

– Вы молоды и здоровы, – сказал второй. – И о вас хорошо заботились, прямо с момента вашего… вашего злоключения.

– Правда? Но там же были только я и Проктор.

Оба одновременно закатили глаза, словно парочка воронов, наклевавшихся потрохов мертвого ягненка. Один ловко размотал повязку с моей головы, понюхал рану и нанес на нее немного черной жидкости. Она дурно пахла, и у меня зубы заломило от боли. Второй в это время изучал мою ногу.

– Я смогу ходить? – спросил я сквозь стиснутые, стучащие зубы.

– Что? Конечно сможете. Лезвие прошло сквозь vastus medialis[22]. Очень аккуратно, никакого разрыва тканей. Очень острый клинок, очевидно, и он не занес в рану фрагментов одежды. Можете сказать спасибо, что на вас были шелковые штаны: длинные волокна, никаких мелких ниток, дающих нагноение.

– Что нас беспокоит, так это ваша голова, – сказал невысокий. – Сначала было похоже, будто нечто проникло в черепную коробку. Но оказалось, хотя кость вдавлена, разлома нет.

– Как вы определили? – спросил я.

– Была оголена приличная часть черепа, – живо отозвался человек.

Таким тоном говорят: «Какая прекрасная погода для кальчо». Моя рука метнулась к виску, но доктор вовремя перехватил мое запястье:

– Еще рано. У вас там несколько швов. Но никто об этом даже не узнает. Вам очень, очень повезло.

– Вы так настойчиво меня убеждаете, – усомнился я. – Однако, синьоры и синьора, позвольте признаться, что я не чувствую себя особенно везучим.

– Помилуйте! – возразил высокий. – Паломники, которые встречаются с бандитами с горы Субазио, обычно не выживают. Если бы не ваш спутник…

Бандиты?

– О, мой спутник! – воскликнул я. – Где же он? Вы заботитесь о нем? Ему нужна особая диета.

– Что? – вдруг негодующе вмешалась женщина, готовящая полосы чистой ткани для перевязки. – Диета?

– Чтобы бороться с его… чтобы устранить…

Но то, что сейчас делали с моей головой, вызвало у меня волну тошноты. Я откинулся обратно на подушку, не мешая им заканчивать свою работу и желая изо всех сил, чтобы она закончилась как можно скорее.

– Диета! – раздраженно пробормотала женщина.

Она почему-то напомнила мне Каренцу – и то, как Каренца бы над этим насмехалась.

– Вы могли бы подвигать ногой? – спросил высокий.

Я попробовал, чрезвычайно медленно, и обнаружил, что, если не считать боли где-то в глубине и некоторой скованности, мне это удается довольно легко.

– Отлично. Теперь – хм. По вашему выговору я предполагаю, что вы из Флоренции. Я бы не думал о поездке домой по меньшей мере еще неделю, и это только если вы продолжите так же хорошо поправляться.

– Я флорентиец, но живу в Риме.

– Не повезло: попали в засаду в Умбрии, когда Святой город, по слухам, куда более опасен.

– Типично для моей фортуны, – ответил я и попытался усмехнуться, но это не совсем удалось. – Я бы хотел вернуться во Флоренцию. Но не думаю, что когда-нибудь это случится.

– Вы, должно быть, занимаетесь важной работой, если она не дает вам вернуться домой, – заметил невысокий. – По вашей одежде мы, то есть донна Елена, решили, что вы важная персона.

Он оглянулся на женщину, но та лишь рассеянно улыбнулась.

– Важная персона? На самом деле не особенно, – промямлил я. – Совсем нет.

– Вы лечите не кого иного, как личного диететика его высокопреосвященства кардинала Федерико Гонзаги, – произнес знакомый голос.

В дверях показался Проктор. Он подошел к кровати своей странной раскачивающейся походкой с полусогнутыми коленями, наклонился, осмотрел мою голову.

– Что вы думаете, доктор? – спросил высокий.

– Очень хорошо. Швы свободные, именно как нужно. Если бы вы их затянули, как хотели…

– Безусловно, – поддакнул тот.

– Доктор? – переспросил я, и все трое повернулись ко мне. – Вы назвали его доктором. Но – извини, Проктор, – никто из нас двоих не врач. Это просто наша общая шутка. Это человек, о котором я вам говорил, которому нужна особая диета из-за избытка у него черной желчи.

– Да? – Высокий повернулся к Проктору: кажется, ему было смешно. – Это правда?

– Разумеется, правда! Два месяца назад этот человек бродил по Кампо Вакино полуголый и только причитал про Перуджу!

– А теперь мы в Перудже, – торжественно сообщил Проктор.

– Я не хотел тебя обидеть, и совершенно ясно, что я обязан тебе жизнью, – уточнил я. – Но, господа, – обратился я к врачам, – он был безумен, ни больше ни меньше, и он еще не полностью поправился!

– Мой милый юноша, – доброжелательно отозвался невысокий врач, – это доктор Аполлонио Джинори, ранее трудившийся в этом университете.

– Глава нашего медицинского факультета и проктор каталанской нации здесь, – добавил высокий. – Когда я сказал, что вы получили наилучший возможный уход за вашими ранами, я это и имел в виду, совершенно серьезно.

– Ты очень любезен, Руджеро, – сказал Проктор. – Я не работал врачом уже много лет. Но я помню… – Он поморщился, передернулся, покачал головой. – Да, всякие мелочи я помню.

– Проктор… – разинул я рот, – значит, ты и вправду проктор?

Что-то на краю сознания твердило мне: это наверняка галлюцинация, раз уж изрядная часть моего черепа была оголена. Но мой дорожный товарищ, чьи глаза были закрыты, как будто он слушал какой-то свой внутренний диалог, кивнул. И открыл глаза.

– Я тебе говорил, – сказал он без всякого ехидства. – Я пытался рассказать об этом множеству людей. Я провел годы и годы, пытаясь им рассказать. Но ни один не слушал. Люди не слушают, так ведь? Они не слушают. Ты не слушаешь.

Высокий врач будто бы встревожился и коснулся руки Проктора, но второй покачал головой, и оба тихонько отступили от кровати.

– Значит, все мои слабительные и диеты… Царица Небесная! Ты должен был остановить меня!

– Почему? Ты давал мне еду, устроил мне постель, чистую одежду. Обрит и обмазан… – Он заморгал, как будто эти слова его удивили. – Освободил меня из тюрьмы моей собственной вони, от вшей, которые стали моими верными тюремщиками. Я испытывал определенную благодарность. И ты был доктором. Врачей нужно слушаться.

– Нет, это ты доктор!

– Разве? – спросил он и удивленно огляделся.

– Аполлонио, ты все еще растерян, – сказал врач, названный Руджеро, и повернулся ко мне. – Мы не видели доктора Джинори почти девять лет. Он уехал отсюда…

– Я не уезжал, – твердо возразил Проктор.

– Ты уехал, Аполлонио, – тихо произнес Руджеро. Он понизил голос и наклонился ко мне, будто чтобы поправить повязку. – Перуджа – город переменчивый, то есть мы зависимы от деспотических и жестоких капризов своих правителей. В последнее время это означало Бальони и Одди. Раз вы из Флоренции, то вы про них еще услышите, я уверен. Эти две семьи завели обычай устраивать небольшие войны внутри городских стен, и в одном таком столкновении Аполлонио потерял молодую жену и двоих маленьких детей. – Он оглянулся через плечо, но Проктор слушал женщину, показывающую ему склянку с желтой жидкостью. – Конечно же, он горевал, но мы не знали, что горе так глубоко ранило, так сказать, его… – он еще сильней понизил голос, – его разум. Мы думали, это обычная реакция на трагедию. Когда исповедник посоветовал ему поехать в паломничество в Рим, ректор решил, что это превосходная идея. Девять лет назад Аполлонио отбыл, и мы не слышали о нем ни слова до вчерашнего дня. Пока он не приехал верхом на черной лошади, везя на серой раненого, окровавленного человека.

– Я дурак, – признался я. – Во всем, что делаю: в любви, с друзьями и с врагами тоже. Повар, думающий, что лечит врача…

– Полагаю, он ощущает, что вы и вправду помогли ему.

– Тогда его благодарность – Боже! – это горькое, горькое лекарство. Он вам говорил, что я давал ему черную чемерицу? Я ничего не знаю о таких вещах! Ничего! Я повар, простой и обычный. Тщеславие кардинала сделало меня доктором, а из-за болезни моего собственного сердца я решил поверить, что так оно и есть. Кто же безумец? А в Ассизи…

– Тебе надо отдохнуть, Блюститель Ветров, – сказал Проктор. – Руджеро и Альфонсо очень довольны ходом твоего выздоровления, а донна Елена планирует накормить тебя обедом, хм, хм.

– О Господи! Накормите меня самой тупой и тяжелой пищей. Накормите меня лошадиным овсом. Научи меня быть нищим, Проктор, и вышвырни за дверь. Я не заслуживаю ничего большего.

– Бедный мальчик, – сказала донна Елена. – Я готовлю вам вареного голубя, рисовую кашу и пирог с айвой.

– И мы оставим вас отдыхать, – добавил невысокий, который, видимо, был доктором Альфонсо.

Прошла неделя, прежде чем я смог выбраться из постели. Добрые доктора Студиум генерале так хорошо за мной ухаживали, что я мог вообразить себя святым или, по крайней мере, князем, а не убийцей, которым совершенно точно был. Наверное, это должно было причинять мне душевную боль, но, по правде говоря, я радовался, что мертв Марко Барони, а не я. Я никогда не смогу вернуться во Флоренцию, я умру в изгнании, но, по крайней мере, Тессина оказалась в безопасности, а это все, что заботило меня сейчас. Что же еще?

Марко убивал раньше. Он был уверен, что убьет меня. Кроме его отца, никто во Флоренции не станет его оплакивать, когда туда дойдут новости. То же самое и с Корсо. Я не жалел об их смерти, только предпочел бы, чтобы их кровь была не на моих руках. Кровь Марко, по крайней мере. Я снова и снова мысленно пересматривал драку и решил, что Марко убил своего дружка. Его меч с широким клинком пронзил Корсо насквозь, слева направо, прошел через оба легких. Пусть я еще ударил его кинжалом в шею, но Корсо уже был считай что мертв. А Марко? Он пытался опередить меня. Он был злее, а я оказался удачливее.

Судя по виду Бартоло Барони, он может последовать за своим сыном в могилу весьма скоро. Ни один человек, так налитый кровью, не может прожить долго. Не нужно быть врачом, пусть даже фальшивым, чтобы это понять. Значит, когда Бартоло умрет, Тессина станет свободна. Она будет богатой вдовой. Тогда ничто не сможет ей помешать присоединиться ко мне в Риме. Сколько времени придется ждать: год, два? Даже десять уже не казались мне вечностью.

Однако сам я больше никогда не увижу Флоренцию. Он важная персона, этот Бартоло Барони. Может, ему и не так долго осталось жить, но я знал, так же точно, как лимон створаживает молоко, что он использует все оставшееся ему время, чтобы уничтожить меня. Мой отец будет в безопасности: гильдия мясников защитит его. Но не меня. Барони легко убедит Синьорию приговорить меня к смерти заочно. Он постарается, чтобы за мной сразу же началась охота, если я когда-либо ступлю на землю Республики, если я когда-либо заеду на север дальше Питильяно. Я приговорил себя к Риму или к тому месту, куда Зохан отправится дальше. Но Рим с Тессиной уже станет раем.

Но продолжит ли она меня любить? Я стал убийцей. Примет ли она меня, зная, какие пятна у меня на душе? На это у меня не было ответа. Пока я еще лежал в постели, ко мне приходил священник – больше ученый, чем поп: доктор теологии или кто-то в этом роде. Он слышал, что я паломник, благочестивый юноша, которого ограбили и оставили умирать за воротами Ассизи, – и это была самая несправедливая расплата не только за мою набожность, но и за щедрость и милосердие, поскольку я спас жизнь их потерянному коллеге Аполлонио.

Я обнаружил, что исполняю роль, которую он мне придумал, хотя предпочел бы исповедоваться, поскольку Марко и Корсо тяготили мою совесть. Но вместо исповеди мне пришлось преувеличивать свою слабость и боль. Я прятался за поверхностным дыханием и храбро стиснутыми зубами, пока бедняга восхвалял меня и даже обещал заказать мессу за мое здоровье в соборе Перуджи. «Я убил двух человек! – чуть не выкрикнул я. – А третьему пытался наставить рога и украсть его жену. И я делал это все, прося Богоматерь и святых вести меня». Но я промолчал и позволил ему встать на колени у моей кровати и вознести молитву Деве Марии.

Он, кажется, остался доволен состоянием моего сознания, но я-то нет; кроме того, я понятия не имел, как сейчас может себя чувствовать Тессина. Это правда, человек, которого я убил, был ее врагом. Когда я думал о том, что написала Тессина о Марко, угрожающем, домогающемся, обвиняющем, о ней самой, моей любимой, запертой в этом доме, с этим гнусным животным, то на первый взгляд казалось, что она должна быть только благодарна. Но я же не от мышей избавил ее дом – я лишил жизни человека. Пожелает ли она знаться с тем, кто совершил такое?

Через восемь дней я уже бродил по чистым, ухоженным коридорам университета. Еще пять – и я с трудом и болью забрался на спину своего Неаполитанца. Стояло пасмурное утро. Ветер дул с севера, и клочья холодного тумана цеплялись за крыши Перуджи. Каждый год бывает такой момент, когда золотые листья и последние радостные приметы осени исчезают, сменяясь голыми ветвями и воронами. Этот момент миновал, пока я лежал в постели. Мне предстояла дорога в Рим, а зима пришла рано.

Только Аполлонио пришел меня проводить. Он вел коня за уздечку по крутым мощеным улицам к южным воротам. Проктор очень сильно изменился за последние две недели. Он наконец утратил всяческий намек на истощение, и его глаза больше не походили на пустые дыры истрепанной временем каменной маски. Он выглядел во всех отношениях тем человеком, которым когда-то был и снова стал: мягкий, добрый, упитанный мужчина, пользующийся любовью и восхищением множества друзей.

Я не представлял, станет ли он когда-нибудь снова учить медицине. Иногда казалось, что он обладает знаниями и умениями самого Аверроэса[23], а временами его плечи поникали, и я видел, что он пристально смотрит в угол комнаты или под кровать. Но ему никогда больше не придется скитаться и нищенствовать – и он вернулся домой. Мои доктора предостерегали меня против усмотрения какой-либо системы в делах Господних, но я, как ни пытался, не мог игнорировать тот факт, что Проктор снова обрел дом, а я потерял свой навсегда. Как бы там ни было, мы оба изменились. Было бы слишком просто сказать, что нищий возвысился, а гордец познал унижение, но я полагаю, это правда – на поверхности. Я уезжал из Перуджи почти без денег, с мечом, кинжалом, однако на дорогу до Рима мне хватало. Я даже одет был в свое старое тряпье, которое давным-давно отдал Проктору, потому что добрые доктора Студиума разрезали мою затвердевшую от крови одежду и сожгли. И я уезжал один, совершенно один, в то время как бывший нищий оставался в объятиях любящих друзей.

Я ехал по скользкой улице и думал о том, как чуть не убил его своими зельями, о человеке, которого я на самом деле убил, о лжи священнику и о других грехах, которые успел совершить за свою короткую жизнь. Порыв ветра облепил складки капюшона, уже промокшего, вокруг моей шеи, и я поежился. Проктор тоже опустил голову, но легко, смиренно. И вдруг я понял.

– Аполлонио, – сказал я, – Пресвятая Дева все это время вела меня.

– В Перуджу? – спросил он, смаргивая туман с ресниц.

– Конечно в Перуджу. Но я имел в виду, Она привела меня в Ассизи, чтобы дать урок. Я-то думал, Она собирается отдать мне Тессину, но это была лишь глупость и самонадеянность.

– Это было, пожалуй, чересчур оптимистично, – согласился Проктор. – Господь и Богоматерь преподали уроки и мне. О, много, много уроков. А чему научился ты, хм?

– Я думал, что ты сумасшедший, прости Господи. Но Мадонна в итоге спасла меня от моего собственного идиотизма. И Тессину тоже – ее надо было спасти от меня, того человека, каким я был, тебе не кажется? Это был розыгрыш, еще один розыгрыш. И я полностью заслужил все это.

– Влияние любви на гуморы и, следовательно, на мозг, в общем, разрушительно, – сказал Проктор. – Любви и горя. Я проводил собственные эксперименты. – Он поглядел на меня снизу вверх, но я не мог прочитать на его прочерченном струями дождя лице ничего, что могло бы дать понять, серьезен он или нет. – Но должен сказать честно, я нашел твою страсть… достойной восхищения. Хотя и боялся ее итога.