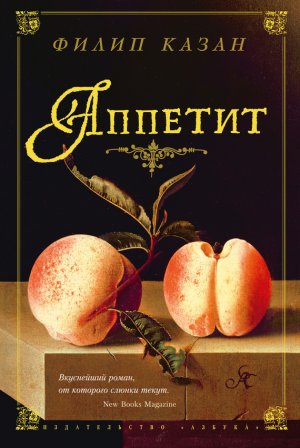

Аппетит Казан Филип

– Да ты посмотри, где мы! Здесь повсюду еда! Люди едят. Ты ешь… Знаешь, я тоже могу сказать, что ты всегда ешь.

– Если ты скажешь, что я толстею, я тебя лягну, – предупредила она.

– Ну разве что чуть-чуть пополнела…

Тессина со всей силы лягнула меня:

– Животное!

– Не поделюсь с тобой рубцом.

Мы расхохотались, хотя на самом деле она пнула меня довольно сильно: нога болела и пульсировала. Тессина направилась вперед, сквозь лабиринт лотков, а я последовал за ней, слегка прихрамывая. Когда мы проходили мимо торговца фруктами, рука Тессины метнулась, быстрая, словно богомол, в груду алых вишен. Никто больше не заметил, и когда мы прошли еще несколько шагов, она повернулась ко мне и разжала пальцы, открывая горсть ярких ягод.

– Вот, возьми. – Она протянула мне одну.

– Но я же всегда ем…

– Заткнись! Ты и впрямь совсем ребенок иногда. Держи!

Я наклонился вперед, и Тессина засунула маленький шарик мне в рот:

– Ну?

– Лучше ты сама мне скажи.

Я взял еще одну вишню и поднес к ее губам. Она раскрыла рот, откусила. Потом прикрыла глаза, потом улыбнулась. Капелька винно-красного сока появилась на нижней губе, и Тессина всосала ее обратно.

– Похоже на вишню, я бы сказала.

В эту игру мы играли все время.

– И?..

– Мм… Кислая. Не как лимон. Больше похоже на гранат. А потом сладкая. Как варенье. И чуть-чуть миндаля, – добавила она, сплевывая косточку на камень.

– Правда? Гранат?

– Да. Теперь ты.

Я катал вишню во рту, так чтобы скользила по языку. Был проблеск соли от пальцев Тессины и привкус ее самой: шафран, фиалки, устричный сок. Также чувствовался другой вкус – вероятно, человека, который собирал вишни с дерева.

– Если ты вернешься и спросишь этого зеленщика: «Те вишни, которые я стащила, откуда они были?» – то, могу спорить, он скажет: «Из Челлено». Хороший выбор – очень дорогие.

– А почему?

– Чуть хрустящие, чуть маловатые. Кроме того, не настолько свежие, как выглядят, – они пришли с другой стороны горы Амиата, ехали по дороге Салария несколько дней…

– Но вкус!

– Синий.

Тессина кивнула – очень серьезно. Это была правда в своем роде: вишни красными у меня во рту не бывали никогда, а только цвета яркой, трепещущей лазури.

– Это хорошие вишни: синие, как одежды Мадонны в Сан-Марко. Вокруг косточки белое, а косточка… – я выплюнул ее, – горькая! Как молоко одуванчика.

– Ты такой странный, Нино! – восхищенно заявила Тессина. – А как насчет граната? Я была права?

– Но гранаты же не синие, правда? Нет, ты все-таки почти права. Однако это сложная кислинка… – Я облизнул губы, пытаясь разгадать ее.

– Боже мой! Сложная! Только ты можешь такое придумать. Хочешь еще одну?

Она взяла вишню и засунула между моими губами, потом помедлила мгновение и нежно погладила меня по щеке:

– Как ты стал таким, Нино?

Тессина спрашивала меня об этом много раз, и я всегда пожимал плечами и говорил: «Не знаю» или «Каким таким?». Она обычно дразнилась или сердилась, но сегодня, кажется, не намечалось ни того ни другого. Все равно я и сам этого до конца не понимал.

– А ты и правда хочешь знать?

– Конечно. Неужели расскажешь? – Улыбочка говорила, что она в это не верит.

– Да.

– Правда? Почему – потому что я сказала, будто ты только о еде думаешь?

– Возможно. Но это правда. Я… я не совсем нормальный.

– О Нино! – Тессина взяла меня за руку и притянула к себе. – Ты все еще тоскуешь по матери. Я не имела в виду ничего такого. И вовсе ты не становишься жирным.

– Нет! Нет! Дело не в том! Но я проводил много времени с моим дядей и постоянно думал о маме. Там осталось так много, и оно уже уходит. Я просто вспомнил кое-что из давних времен, вот и все.

– Так расскажи мне, и мы будем помнить оба.

Я закрыл глаза.

Доска с круглым верхом стояла на мольберте в озере света, и свет сиял на лицах Марии и ее ангела. Я прошел к мольберту – это я помню, но, возможно, только потому, что мама никогда не давала мне забыть, – и уставился на Мадонну. Потом я развернулся и заметил дядю Филиппо, стоящего в пыльных тенях.

«Дядя! А где платье Марии? – спросил я. – Ангел говорит ей одеться?»

– Ты же не сказал этого, правда? – Тессина покраснела и перекрестилась, хотя выражение лица у нее было отнюдь не благочестивое.

– Сказал.

Наверное, тогда в студии повисло глубокое, ошарашенное молчание взрослых. А потом Филиппо рассмеялся – смехом теплым и ярким, как вино с пряностями.

«Да, малыш. Ты совершенно прав. Хочешь помочь мне ее одеть?»

«Но где ее одежда, дядя?»

«Она у меня вот тут. Подойди посмотри».

Он подвел меня к заляпанному столу на козлах. Я не увидел там никакой одежды, только множество горшочков и бутылочек, и кусков камня, и две ступки с пестами – одну большую, одну маленькую. Я, наверное, нахмурился и принялся недоуменно чесать задницу.

– Там всегда был полный хаос, – поведал я Тессине. – А потом он наклоняется и неуклюже роется среди всех этих штук – настоящих сокровищ: кусков малахита и ляпис-лазури, костей… И с чем он вылезает?

«Это яйцо», – сообщил я ему с некоторым снисходительным, усталым-от-мира терпением, которое удается только пятилетним детям.

«Верно подмечено – мои поздравления! Возьми его».

Я взял, весело глядя на Филиппо.

«Теперь смотри».

Словно по волшебству, в дядиной руке появилось еще одно яйцо. Он ударил его о край глиняного горшочка. С превеликой осторожностью разломил скорлупу надвое и позволил белку плюхнуться в горшочек. Потом протянул половинку скорлупы мне. В ней лежал желток, чуть сморщенный, совершенный, золотой. Очередным колдовским жестом Филиппо достал белый платок, положил его на освобожденный от хлама угол стола и нежно и ловко опрокинул желток на платок. Тот чуть прокатился и остановился, подрагивая. Дядя поднимал угол платка, пока золотой шарик не начал неторопливо скатываться по маленькой горке из белой ткани, оставляя поблескивающий улиточный след. Последние остатки белка сходили нитями.

К моему изумлению, дядя Филиппо наклонился, прикусив язык, и поднял желток самыми кончиками пальцев.

«Дай мне вот это, – сказал он, указывая на квадратное блюдо из простого белого стекла. – И вот это, – на меньшую ступку.

Я послушался.

– Хороший парень. Теперь стилус. – (Я вытаращился на него, открыв рот.) – Острая штука вон там, – пояснил дядя.

Я передал ему эту штуковину. Очень мягко он надавил стилусом на мешочек яичного желтка. Тот вдавился и прорвался. Капля золотой жидкости вытекла наружу и упала на стеклянное блюдо. Потом еще одна и еще, пока мешочек не опустел, а блюдо не наполнилось желтым.

«Вот так. Теперь давай ты сделай».

И я сделал. Не помню точно, что и как делал, ловко ли отделился белок от желтка, пережил ли желток платок, приготовил ли я полноценную смесь стилусом. Что навсегда застряло в моей памяти – так это лужица желтого на блюде, может, моя, а скорее, Филиппо, и рука моего дяди, держащая мастихин и стряхивающая с него скучный сероватый порошок в кучку рядом с желтком. Потом он вручил мастихин мне.

«Пигмент. Перемешивай, Нино».

Неуклюже я подтолкнул немного порошка к желтку и повозил мастихином по кругу. Я оказался не готов к тому, что произошло дальше: не готов к цвету. Чистый синий, чистый, глубокий синий. Глубже, чем августовское небо в полдень, когда оно кажется шлемом из полированного металла, висящим над городом. Ярче, чем синие глаза моей подруги Тессины, которые, по словам старух с нашей улицы, будут самыми красивыми во всей Флоренции.

«Ультрамарин, – выдохнул Филиппо. – Это самая драгоценная вещь, которой ты когда-либо касался, маленький Нино. Уж точно самая дорогая. Из него получится прекрасное платье для Богоматери, правда?»

Он забрал у меня блюдо, одобрительно кивнув. Добавил еще немного пигмента, проворно размешал его мастихином. Движение маленькой лопаточки напомнило мне петушка, вытирающего клюв: сбоку набок, клевок, клевок.

«Нельзя потерять ни капельки, – сказал дядя. – Хотя на этот раз мне досталось много. Мессер Пьеро раскошелился как нельзя более кстати. А теперь Нино поможет мне одеть Мадонну».

И вот так я взял в руки кисть, протащил блестящий пучок волос через краску и сделал, под спокойным и пристальным взглядом Филиппо, синюю отметину где-то в районе левого бедра Богоматери.

«Увереннее. Чувствуй кисть. Ты одеваешь маму Господа. Мы это делаем для мессера Пьеро, но когда мы пишем святые вещи, Бог наблюдает за нами».

– Когда мы вернулись домой, у меня на ногте большого пальца правой руки было пятнышко ультрамарина. Оно сияло – я думал, что оно похоже на перо из ангельского крыла. И я был голоден. Яйца… Я нагромоздил огромную гору яиц на столе в нашей кухне и начал делать то, что показал мне Филиппо: отделять белок от желтка. Когда мама меня нашла, я победил уже больше дюжины.

– Господи Иисусе! – воскликнула Тессина. – Моя мать меня бы прибила!

– На мое счастье, мама была доброй и терпеливой женщиной. Знаешь, что она сделала? Вместо того чтобы орать на меня за испорченные яйца, она помогла мне приготовить омлет, то есть это она приготовила омлет, но я разбивал яйца, а теперь и выливал их на горячее масло. Я положил травы: бурачник и виноградные побеги, по-моему. Мама даже позволила мне помешать немножко деревянной ложкой, и я воображал, что мешаю огромное блюдо золотой краски, достаточное, чтобы нарисовать нимбы легиону ангелов – или накормить их. Потом мы вдвоем все это съели, и я заснул, улегшись щекой на стол. Когда я проснулся утром – кто-то переложил меня в постель, – то вытащил большой палец изо рта и обнаружил, что немного ультрамарина стерлось с ногтя. Я спустился вниз, нашел маму и показал: «Смотри, у меня краска на пальчике». Мой отец был недоволен, очень недоволен. Думаю, он всегда понимал, что Филиппо Липпи сделает кого-нибудь из нас сумасшедшим, и, похоже, это оказался я.

– Думаешь, это из-за ляпис-лазури? – серьезно спросила Тессина.

– Нет. Думаю, это просто потому, что я чокнутый.

– Вовсе нет. С тобой все хорошо, мой старый добрый Нино. Если весь остальной мир думает, что вишни красные, им просто не повезло.

Мы стояли перед лотком Уголино, а он взирал на нас с неприкрытым подозрением. Уголино был крестьянином откуда-то из-под Лукки; немного тяжеловесный, весьма нескорый на язык, он готовил рубец, и только рубец, каждый день в году, когда город дозволял это, с восхода до сумерек. И это был шедевр. На жаровнях испускали пар два больших горшка. В одном содержалась похлебка из рубца, в другом – лампредотто, четвертая часть коровьего желудка, который Уголино подавал на хлебе. Его рецепт никогда не менялся, но в этом и не было нужды. Еду от Уголино можно было подавать самому Папе Римскому – он мог считаться кардиналом рубца. Но было трудно представить этого человека вне рынка, не говоря уже о Риме. Он был из числа постоянных величин этого места и, стоя здесь в дождь и в вёдро, мешая в своих горшках длинной корявой ложкой из оливкового дерева, казался таким же вечным и неизменным, как колонна Изобилия.

Я отдал свою монетку и взял большую миску похлебки и ломоть грубого хлеба без соли. Ложка ждала у меня в кармане, но для начала я просто осторожно отхлебнул почти кипящего бульона. Вот он, гений Уголино. Пока бульон остывал на моем языке, я задумался, как задумывался с тех пор, как был малышом: что же он делает, чтобы это блюдо получалось столь совершенным? Рубец приготовить нетрудно. Надо только хорошо его очистить и промыть, сварить и добавить специи и травы… Ну, возможно, не настолько просто. Нужно сварить рубцы – после того, как выскоблишь их усердно, словно простыни герцога Миланского, – с толикой беловинного уксуса и костью от прошутто крудо. Возможно, вы не простой человек и покупаете рубец уже вымытым: все равно сполосните его еще разок. Лень никогда не порадует язык. Высокие или низкие, люди любят, чтобы рубец был белым, и если вы не добавите соли, то он не окрасится. Пока рубец закипает, возьмите немного нежного жира – лучше всего сала, сделанного в мраморных карьерах Колоннаты[4], но если вы себе этого не можете позволить, то не думайте, что сойдет какой-нибудь дешевый и прогорклый. Нарежьте его маленькими кубиками и добавьте в хороший бульон, сваренный из каплуна, белого вина, нескольких листиков благородного лавра и горсти свежих листьев шалфея, которые порваны на кусочки руками. Когда рубец станет нежным, выньте его из воды, в которой он варился, кость бросьте собакам или кухонному мальчишке, нарежьте рубец полосками и добавьте его к бульону, а также положите немного мяса и перца. И вот теперь вы можете солить сколько пожелаете, потому что ваш рубец останется белым, как лилия Мадонны. Подавайте его горячим и насыпьте на него столько сладких специй – гвоздики и корицы, – сколько вам заблагорассудится. И конечно же, немного хорошего твердого сыра.

Должен признать, что мой способ несколько замысловат, но я, добрый флорентиец, оказался бы ничем не лучше предателя родного города, если бы слишком беспечно подходил к приготовлению триппы. Уголино, верно, делал примерно то же самое. Он добавлял телячьи ножки – это уж точно не ересь. Там был шафран, перец – длинный перец, можно это определить по жжению языка – и шалфей. Но еще и нечто непонятное, нечто неуловимое. Я решил, методом исключения, что это, должно быть, какой-то сорт мяты, но разновидность распознать не мог, а сам Уголино скорее подал бы собственный uccello на шампуре, зажаренный с луком и фигами, чем выдал бы свой секрет. Это была мята, но она обладала силой кошачьей мяты и лимонным привкусом мелиссы, со сладкой, дымной глубиной, которая звала гоняться за ней по всему рту. Я даже начал подозревать, что это нечто росло только где-нибудь вроде навозной кучи в родной деревне Уголино, потому что, как ни старался – далеко не однажды после того, как дом отходил ко сну, я спускался на кухню и смешивал все мятоподобные травы, какие только продавались на рынке, – мне ни разу не удалось получить приличную копию нужного вкуса. Я подобрался довольно близко, но у меня выходил всего лишь обычный рубец. Каренце, впрочем, он весьма нравился. «У него вкус как у рубца Уголино?» – всегда спрашивал я, а она всегда пожимала плечами. «Лучше», – чаще всего говорила она, но если я настаивал, то опять пожимала плечами: «Чего ты от меня хочешь, чокнутый? Рубец как рубец».

– Можно побольше сыра? – попросил я сейчас, и Уголино неохотно бросил еще одну щепоть в мою миску.

Он видел меня почти каждый день, но я по-прежнему оставался раздражающим незнакомцем.

– Синьорина Тессина! – раздался голос из северо-восточного угла площади.

Тессина пожала плечами и макнула палец в похлебку.

– Кто это? – спросил я.

Она опять пожала плечами.

– Во Флоренции не одна Тессина, – заявила она. – Одолжи-ка свою ложку.

Но только она успела выудить первую кружевную полоску рубца и сунуть ее в рот, как позади нас раздался взрыв злобной брани. Обернувшись, мы увидели коренастого человека, проталкивающегося между двумя близко стоящими лотками. Он не обращал никакого внимания на людей, которых распихивал локтями; лицо его сморщилось и застыло в яростном оскале.

– Синьорина Тессина!

Раскрасневшийся человек остановился прямо перед нами. Он не гримасничал нарочно. Его лицо было изборождено складками, словно кусок кожи, оставленный под дождем и высохший на солнце, и собрано в вечную маску гнева. Каштановые волосы, остриженные по последнему писку моды, но такие жесткие, что их лучше было бы обрезать садовым секатором, торчали из-под дорогой шапочки оттенка «персидский красный». Плотного сложения, слегка кривоногий, он казался ненамного выше меня, зато на поясе у него висел короткий меч.

– Марко Барони! Ради всего святого, тебе-то что нужно? – Тессина наставила на него мою ложку, будто пытаясь не подпустить ближе.

Я иногда забывал – если честно, вряд ли даже вспоминал, – что Тессина принадлежала к одной из лучших семей города, но она прекрасно умела напускать на себя важность, как вот сейчас. Она не выглядела обеспокоенной, но мне вдруг показалось, будто мой желудок набит лягушками.

Марко Барони болтался смутной угрозой на краю моей жизни практически вечно. Он был старше меня на четыре года, но уже начал ходить по городу гоголем, словно и возраста, и опыта у него имелось на десяток лет больше. Его отец, Бартоло, был богат, как турецкий султан, – пожалуй, богаче всех в гонфалоне Черного Льва. Посредник по торговле фламандской шерстью, он контролировал гильдию торговцев шерстью – и вот-вот собирался начать двухмесячное пребывание на посту гонфалоньера Справедливости[5], то есть в высочайшем политическом учреждении республики. Никто не смел перечить Марко, а если кто-то это делал, то бывал наказан. В восемнадцать лет этот юнец уже убил человека и ослепил другого из-за игорного долга. То, что он выглядел как результат решительно неудавшегося эксперимента по выведению новой породы собак, и то, что частенько его видели рядом с содомитскими борделями, только ухудшало дело, поскольку люди, которые вели себя неосмотрительно или полагали, что смогут себя защитить, вскоре обнаруживали: Марко сделает все, чтобы отомстить даже за малейший урон своему тщеславию, ибо его уродство превосходила только его же гордость. Обычно он расхаживал в компании двух-трех ближайших дружков, равных по воинственности. Его фаворитом был Корсо Маручелли: неотесанный болван, который собирался унаследовать значительную часть западных предместий. Марко уже убивал людей, и Корсо тоже. Никто не решался перейти им дорогу. За все годы мне ни разу не случалось даже ступить в тень Марко. Я никогда не видел его близко. И хорошо: я знал мальчика моего возраста, который подумал, что будет забавно швырнуть в Марко жабу. Тот сломал парнишке руку, словно прутик, и она осталась искривленной навсегда.

И вот он здесь, чуть задыхается и только что не ухмыляется самодовольно перед Тессиной.

– Чего ты хочешь, Марко Барони? – опять спросила она.

Я восхитился ее хладнокровием: мой-то язык пересох, словно бок соленой трески.

– Пришел сказать, что тебя просят в дом твоего дяди, – сообщил Марко.

– Просят? Что-то случилось?

– Нет-нет, ничего не случилось.

– Тогда что это ты делаешь? Нанялся мальчиком на побегушках? Мой дядя дал тебе монетку, чтобы ты меня нашел?

Теперь я по-настоящему встревожился. Уж Тессина-то должна знать, что так с Марко Барони не стоит разговаривать. Не было известно, чтобы он особенно увлекался женщинами; ходили слухи, что его отцу пришлось заплатить хозяину «Кьяссолино», популярного борделя, немало флоринов после того, как Марко избил одну девицу.

– Тессина… – прошипел я.

Это было ошибкой, потому что Марко впервые заметил меня.

– Я тебя знаю, – заявил он.

«Нет, не знаешь», – хотелось мне сказать, но тут я не смог выдавить ни звука.

– Я приду, когда буду готова, – заявила Тессина. – Ты должен отчитаться перед моим дядей? Если да, то, пожалуй, тебе пора возвращаться.

– Нет-нет. – Он отвесил поклон – модный, но отнюдь не изящный. – Просто случилось так, что я увидел тебя после разговора с твоим дядей Диаманте, который гадал, где ты можешь быть. Я иду дальше…

Он кивнул мимо Уголино – в том направлении, где случайно располагались «Кьяссолино» и прочие, куда менее респектабельные публичные дома. Я, должно быть, улыбнулся. Возможно, мои губы чуть дрогнули. В общем, что-то я сделал, ибо совершенно внезапно Марко оказался передо мной. Носки его сапог почти касались моих башмаков. Я не мог не отметить, что он лишь на полголовы выше меня.

– Я тебя знаю. Сын мясника. Латини. – (Я молча кивнул.) – Ты докучаешь синьорине Тессине? Раздражаешь ее своей мерзкой мясницкой вонью? А? Потому что я чую твой запах, и меня-то ты уж точно раздражаешь.

– Не думаю, – выдавил я через силу.

– Не думаешь, что воняешь тухлым мясом, которым торгует твой папаша? – (Я помотал головой, надеясь, что он оценит честный ответ.) – Ну, что-то здесь воняет. И запашок идет от тебя.

Сейчас все случится: я понял это. Мои руки стиснули горячую миску, но я знал, что не могу бросить ее и поднять кулаки, потому что тогда он меня убьет. Вот-вот я буду избит и ничего не могу с этим поделать. Если Марко захочет покончить со мной…

Но вместо этого он наклонился ближе и прошептал мне на ухо:

– Знаешь, мясницкий сынок, я догадался. Ты все обнимаешься со своей умершей мамочкой, да? А она мертва уже… о-о-ох, три недели. Вот откуда вонь. – Он отступил на шаг. – Синьорина, иди домой, – очень сладко сказал он Тессине. – Тебя ждут.

А потом зашагал прочь, чуть перекатываясь на своих кривых ногах, и толпа поглотила его.

Тессина отцепляла мои пальцы от миски с рубцом. У меня начали дрожать коленки.

– Он дьявол, – прошептал я. – Он демон. Я не обмочился, нет?

– Нет. – Тессина посмотрела вниз. – Молодец.

– Спасибо. Хм…

Мне больше не хотелось рубца. Он выглядел как липкая груда червей, а после того, что сказал Марко… Я забрал миску у Тессины и поставил на прилавок.

– Но ты откуда его знаешь?

– Марко? Я вовсе его не знаю. Мой дядя знаком с его отцом. Точнее сказать, преклоняется перед ним. Всякий раз, как Бартоло приходит в дом, дядя перед ним ужом вьется. Это отвратительно.

– Господи! Я-то думал, Барони должны казаться твоим дяде и тете слишком неотесанными. То есть они не разрешают есть рубец, но подлизываются к этому старому бурдюку? Разве он не был наемником до того, как разбогател?

– По-моему, да. А его отец делал бочки.

– Я слышал, он топил своих соперников у себя в погребе.

– Правда? Я слышала, он продавал их туркам, рабами на галеры. В общем, это потому, что он собирается стать гонфалоньером. Наверное, дядя думает, ему от этого что-то достанется. Он бы глаз отдал, лишь бы пробраться на пост. А чтобы Медичи снова заметили семью Альбицци – оба глаза.

– Мой отец…

Я собирался сказать что-нибудь гадкое, просто по-дружески, но Тессина перебила меня:

– Твой отец не выскочка. Он много трудится, и его все уважают. И он не пытается влезть на чужую спину, думая, что наверху горшок с золотом.

Я припомнил опустевший без мамы дом и папино бледное лицо, когда мне случалось его видеть, и то, как мы вместе молча работали в лавке.

– Спасибо, Тессина.

– Наверное, лучше пойти узнать, чего хочет дядя Диаманте, – рассудила она.

– Хорошо.

Я повернулся, чтобы извиниться перед Уголино за пропавший рубец, но он был занят нарезанием окорока. Миска уже исчезла. А на ее месте лежала моя монетка. Уголино поднял глаза, взглянул на монетку и едва заметно кивнул. Я забрал монетку. Мои щеки горели, я собрался что-то промямлить, но он крякнул и вернулся к окороку.

Тессина уже шла прочь, и я поспешил за ней. Когда я догнал ее, Тессина просунула свою руку под мою, и мы с удовольствием ускользнули в тень переулков.

Палаццо Альбицци стояло прямо за углом церкви Сан-Ремиджо. Кстати, отца Тессины похоронили по другую сторону бокового нефа, напротив могилы ее мамы. Не так давно – на моей памяти – Альбицци считались важной семьей в квартале Черного Льва. Сто лет назад у них были деловые связи с самими Перуцци, и им удалось выжить, когда Бонифацио Перуцци, как говорит история, одолжил слишком много денег английскому королю, который вовсе не собирался их отдавать. После разорения Альбицци передарили свою преданность, перебежав, как умные блохи, от прежнего богатого хозяина к новому, но им так никогда и не удалось присосаться к Медичи. С тех пор как власть Козимо, а теперь Пьеро над Флоренцией выросла, Альбицци стали чахнуть, а со смертью отца Тессины упадок, казалось, поселился у них навсегда.

Меня привыкли видеть в палаццо Альбицци. Семья относилась ко мне как к некоему почетному кузену, потому что Диаманте и его жена не особенно жаловали детей, а я был удобным товарищем по играм для их племянницы. Я делал так, чтобы Тессина им не мешала, а они взамен вполне охотно прощали низкое занятие моего отца. Поэтому я вошел в переднюю дверь, даже не задумавшись.

Диаманте Альбицци был невзрачным человеком, который всегда выглядел так, будто хирург пообещал ему всего неделю жизни, а его жена как будто готовилась вскоре стать вдовой. Я решил, что именно поэтому они, должно быть, и поженились. Они редко заговаривали со мной, а я не замечал их, и такое положение вроде бы идеально устраивало нас всех. Конечно же, они не обратили на меня внимания и сейчас, хотя при виде Тессины выказали куда больше удовольствия, чем обычно. Честно говоря, не припомню, чтобы они когда-либо ей улыбались, но вот они стоят, скалясь, словно пара варварийских маготов[6].

– Моя дорогая племянница! – воскликнул дядя Диаманте.

– Дитя, сегодня утром к нам приходил подеста[7], – едва дыша, сообщила Маддалена.

– Знаю, – язвительно отозвалась Тессина. – Он мне на ногу наступил.

Впрочем, тетя, как всегда, ее не слушала.

– А ты знаешь, зачем он приходил? Конечно же не знаешь. – Маддалена нахмурилась, потом решила проигнорировать это несовершенство. – Он пришел насчет одного дела…

– Судебного? – вставила Тессина. – Это ведь не очень хорошо, да?

– Нет, девочка. Он пришел от имени друга – очень важного друга, – чтобы спросить твоего дядю и меня…

– Переходи к делу, донна Маддалена! – После многих лет брака Диаманте по-прежнему обращался к своей жене так, будто она была замужем за кем-то другим. – Суть в том, что следующий гонфалоньер нашего города – большой друг подеста и его собрат по гильдии, – продолжил он, очевидно решив, что не следовало доверять жене поведать эту историю. – И поэтому подеста согласился уладить это дело.

– Но что за дело? – спросила Тессина.

– Сватовство, – ответили они почти хором.

Возможно, поэтому Тессина не сразу начала сопротивляться.

– Это правда! Бартоло Барони попросил твоей руки! – воскликнула Маддалена. – Не бойся – мы ответили «да». Конечно же мы ответили «да»!

Комната словно раздулась и сжалась вокруг меня, черные силуэты тяжелой уродливой мебели заплясали, словно вороны, в затхлом воздухе. Я открыл рот, желая что-нибудь сказать, но сумел выжать лишь судорожное покашливание. Диаманте Альбицци взглянул на меня так, будто я буфет, с которого следует стереть пыль.

– Есть только одна вещь, которая омрачает твою радость, – добавила Маддалена с вытянувшимся лицом. – Конечно же, нельзя ожидать, что мессер Бартоло женится в те два месяца, пока занимает пост в правлении. А сразу после он поедет в Бургундию по делам. И, кроме того… – она осклабилась даже более мерзко, чем раньше, – мессер Бартоло заявил, что предпочел бы девушку с некоторым богатством в области… в…

– Он предпочитает девушек с грудью, – без обиняков довершил дядя Диаманте. – И соизволил подождать того времени, когда ты ее себе отрастишь. Я заверил его, что грудь вот-вот появится, – добавил он, сурово взирая на племянницу.

– Бартоло Барони? – прошептала Тессина. – Почему? Я не понимаю.

– Конечно ты не понимаешь, – ответил дядя более доброжелательно. – Но уж будь спокойна, это превосходная партия. Мессер Бартоло…

– Пожалуйста, прекратите! – воскликнула Тессина.

По ее голосу я понимал, что она борется со слезами, но я-то знал подругу куда лучше, чем ее опекуны когда-либо будут знать.

– Нет, не скромничай, – возразил дядя, не улавливая настроения племянницы. – Семья Барони из тех, которые можно было бы назвать молодыми в плане возраста династии, а корни Альбицци восходят к эпохе Юлия Цезаря. Это самая привлекательная партия для мессера Бартоло. Твоим приданым станет замок в Греве, который Барони хочет перестроить. А твои дети будут Барони-Альбицци – мы пытались уговорить его на Альбицци-Барони, но…

– То есть вы замышляли это…

– О, почти месяц! – радостно ответила Маддалена. – Твой дядя воистину так много делает для тебя. Теперь ты должна поблагодарить его за то, что он нашел тебе такую прекрасную партию.

Если бы я был чуть постарше или поувереннее в себе… Если бы я происходил из семьи, чьи корни прослеживаются до уборной Юлия Цезаря, возможно, я выступил бы вперед и попытался бы спасти Тессину. Но вместо этого я стоял там как столб, и наконец-то Диаманте меня заметил, поэтому я никогда не узнал, поблагодарила ли его Тессина за то, что он обрек ее на брак с Бартоло Барони.

– Теперь ты! – сказал он. – Сын Латини, так?

– Да, господин, – промямлил я.

– Ты сейчас же покинешь этот дом.

– Подожди, дядя! Мы с Нино собирались…

– Тессина, ты нас слушала? – Тон Маддалены вновь стал обыкновенным, уксусно-кислым. – Ты помолвлена. Во всех отношениях ты теперь женщина. Бегать по улицам с сыном какого-то мясника? Нет-нет. Ты останешься дома до тех пор, пока не придет время твоему супругу тебя забрать.

– Но она же…

Я собирался сказать, что она еще совсем девчонка. Но я бы все равно опоздал. Тессина теперь стала женщиной, а я остался мальчишкой. Сыном мясника.

– Можно мы только закончим то, что делали?

– Можно нам хотя бы попрощаться? – спросила Тессина.

– Зачем? – просто произнес Диаманте Альбицци.

Мне на плечо легла рука, и дворецкий палаццо, молча и чрезвычайно сноровисто, развернул меня и вышвырнул на улицу. Я успел только услышать крик Тессины – не более чем вопль отчаяния. Затем дверь захлопнулась с резким скрежетом, и я очутился на четвереньках на улице. Я сел и обхватил руками колени. Два монаха прошли мимо, один шепотом обругал меня. Где-то дальше по улице жарили баттуту.

Филиппо был в кухне один, перед ним лежали остатки жареной утки. Он поднял глаза, когда я вошел, и широко улыбнулся мне замасленными губами. При виде моего лица и бессильно поникших плеч его брови взлетели.

– У тебя что-то случилось, дорогой мой?

– Нет.

Я прошел прямиком к кладовой и вернулся с корзиной лука. Молча начал счищать бумажно-тонкую верхнюю шкурку. Самым острым ножом Каренцы, который она никогда мне не давала, я отрезал кольцо, потом еще одно, громоздя из них зеленую прозрачную гору. Слезы бежали по моему лицу и шее, мочили воротник котты, так что грубая шерсть начала натирать кожу. Я продолжал резать.

– Разве нам нужно так много лука? – мягко спросил Филиппо.

Он тихо подошел ко мне сбоку и положил руку на мою ладонь там, где она стискивала нож.

Я кивнул.

– Тебе всегда нужен лук, – шмыгнул носом я и яростно вытер рукавом лицо.

– Нино, что случилось? Ты подрался? – (Я помотал головой.) – Ты в беде?

– Нет. Конечно нет.

– Тогда… Хм… Тебе сколько? – спросил он, как будто сам себя. – Четырнадцать. Племянник, а ты, часом, не влюбился ли?

– Что? Дядя, отстань! – Я положил нож и стряхнул его руку. – Я хочу побыть один, не видишь, что ли?

– О нет. Боюсь, я прав. Ты влюблен, и дело не заладилось. Расскажи мне.

– Филиппо…

– Девочка или мальчик?

– Что? – вспыхнул я, шокированный. – Девочка!

– Ага! – хлопнул в ладоши Филиппо.

– Она просто друг.

– Конечно же друг. Хорошее начало. Возможно, не лучшее, но ты молод. – Он встал и, взяв меня под локоть, повел в маленький садик. – Значит, она тебя отшила.

– Отшила?

– Дала от ворот поворот. Отвергла.

– Нет! Она ничего не сделала. И ничего нельзя сделать.

– Она умирает? Больна? Уходит в монастырь? Помолвлена? – Филиппо внимательно следил за мной. – Значит, вот как. Помолвлена. И очевидно, не с тобой.

Он покивал, довольный своей прозорливостью, и, моргая, уставился на меня.

– Кому какое дело до нее, – сердито сказал я. – Уходи, дядя. Потому что мне нет чертова дела…

В конце концов я рассказал ему все. Филиппо слушал – как священник, как друг, которого у меня больше не осталось теперь, когда мама умерла, а Тессина все равно что умерла.

– Нино, мне так жаль, – сказал он, когда я закончил. – Боюсь, я не могу предложить тебе ничего, кроме благословения и молитвы. И слов, которые могут показаться жестокими: я скажу тебе, что это будет случаться снова и снова и с каждым разом проходить чуть легче.