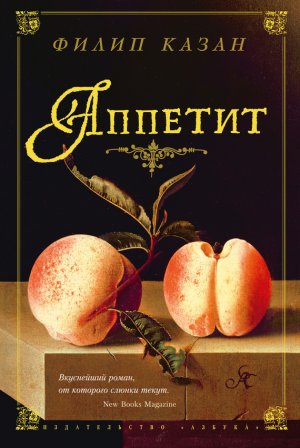

Аппетит Казан Филип

– Думай что хочешь. Тебе разве некому поручить эту ерунду?

– Мы… У нас сегодня на пару человек меньше.

– Гхм! – негодующе хмыкнул он. – Завтра вечером. Ты работаешь?

– У меня выходной.

– Жалко. Ты, похоже, сможешь это сделать.

– Что сделать?

– Палаццо Медичи. Пир на пятьдесят гостей. Только один вечер, так что не питай никаких таких идей. Если ты годишься только головы скоблить, то не трудись даже приходить. Но если у тебя есть кое-что в штанах, то увидимся на кухне за час до рассвета.

И с этим он ушел. Я плюхнулся на стул. Зохан ди Феррара был самым знаменитым поваром во Флоренции. Разумеется, он работал на Медичи – никто другой не мог себе его позволить. Повара болтали о нем, словно о Мерлине.

Я не сказал об этом Терино. Он повысил мне плату, но по своему разумению, а не по моему. До меня начинало доходить, что мое время в «Поросенке», пожалуй, приближается к концу. Я не должен оскребывать свиные головы, не так ли? С другой стороны, Терино – семья, и папа все еще думал, что дядя может когда-нибудь оставить таверну мне. Но опять же – Терино вовсе не так стар, его, может, еще лет на двадцать хватит. Двадцать лет он будет гадить мне на голову и вести себя так, словно купил меня на рынке рабов… Я не знал, к чему маэстро Зохан хочет меня приставить на своем пиру, но решил, что буду хоть тухлых фазанов ощипывать день и ночь, если смогу чему-нибудь у него научиться.

Так что на следующий день я проснулся очень рано, хотя едва смог уснуть, и ускользнул из спящего дома. Улицы были почти пусты. Я прошел по краю Пьяцца делла Синьория, повернул на север через округ Дракона. Дворец Медичи стоит в округе Золотого Льва, недалеко от собора Сан-Марко. Я не слишком часто забредал сюда: последний раз – год назад, когда умер Пьеро де Медичи и папа взял меня постоять у дворца вместе с толпой флорентийцев, пришедших отдать последнюю дань и показать молодому Лоренцо, что они на его стороне.

Я прошел следом за какими-то людьми, похожими на слуг, и они привели меня к черному входу. Дворец только начинал просыпаться, сонные мужчины и женщины, пошатываясь, брели по коридорам, приступая к первым утренним делам. Нос привел меня на кухню, где огонь горел всю ночь, и мальчик, ответственный за него, таращился на угли стеклянными глазами, покачиваясь на своем каменном сиденье. Масляные лампы горели на подставках, и еще здесь стояли дорогие свечи, сделанные из настоящего воска. Маэстро Зохан пока не пришел, и кухня вся была моя – огромная, повсюду мрамор, белый и блестящий, как будто его только что откололи от скал Колоннаты. Медных котлов и сковородок висело множество. Содрогнувшись при мысли о том, как это все оттирают и полируют, я выбрал уголок у огня и переоделся в рабочую одежду, а потом принялся раскладывать свои инструменты.

Вскоре ввалился маэстро Зохан, ведя за собой целую свиту других поваров и помощников. Начали подтягиваться и личные слуги Медичи, и помещения кухни чуть ли не мгновенно заполнились шумом. Великие персоны хозяйства тоже собирались: буфетчик, чьей вотчиной была вторая кухня дворца, где готовились сладкие блюда, и особенно огромные сахарные скульптуры, украшавшие каждый пир; закупщик, ответственный за закупку еды и ведущий учетные книги; виночерпий, выбирающий и подающий вино; ключник, распоряжающийся ключами от всех кладовых, погребов, клетей и буфетов; пекарь, закупавший зерно, надзиравший за качеством хлеба и отмерявший его всем в хозяйстве, кто имел на это право; нарезатель мяса за столом, поражавший гостей хозяина своим искусством и ловкостью; чашник, держащий ключи от винных погребов. И все они подчинялись стольнику мессера Лоренцо, уже совсем важной персоне, который следил за всеми и каждой сторонами развлечений своего нанимателя, был опытным поваром, мастером этикета, танца и режиссером-постановщиком. Я не помню стольника Медичи сейчас, только то, что он был старым и свирепым, настоящим дворянином из древнейших фамилий города – Перуцци или, может, Бранкаччи, – и я делал все возможное, чтобы избежать его взгляда. Как главный повар, маэстро Зохан отвечал только перед стольником, и сейчас они пребывали глубоко погруженными в тихое, но напряженное обсуждение. Когда мне наконец удалось привлечь внимание маэстро, он выдал неловко длинную паузу, прежде чем узнал меня.

– А, мальчик с рыночной площади, – наконец произнес он. – Я слышал, ты предложил своему дяде поиметь самого себя. Попробуй сделать так со мной, и от Шотландии до Китая не найдется ни одной кухни, которая тебя наймет. Ясно?

Я хмуро кивнул. Неужели уже весь мир знает, что я сказал своему дяде? Или так очевидно, что я хочу другую работу?

– Хорошо, – продолжал маэстро, топорща брови. – Что ты можешь делать?

Он взял со стола рядом длинную деревянную ложку и начал постукивать ею мне по грудине – рассеянно, но довольно сильно.

– Я могу делать все, маэстро, – быстро ответил я.

– Все? Это хорошо. Почисти тех миног. – И он махнул ложкой на три корзины переплетенных спутанных рыб.

На кухне мало более отвратительных работ, чем разделка миног, но именно к этому склизкому, вонючему чистилищу привел меня мой язык. Я нарушил два непреложных правила: изменил собственной семье и проявил непочтительность к старшим. Новости быстро разносятся в сообществе поваров – теневом мирке предрассветных сплетен и беспробудного пьянства, – а я привлек к себе внимание наихудшим образом из всех возможных. Единственное, что мне оставалось делать, – погрязнуть в работе, и я сделал это в самом буквальном смысле. Потому что разделать миногу – значит удалить ее чудовищное кольцо зубов, засунуть деревянный вертел ей в задницу и вытащить кишки, не повредив их – в противном случае вся рыба окажется испоганена мерзостными жидкостями, – но при этом обязательно нужно собрать вытекающую кровь, поскольку она идет в соус. После всего этого ты должен с величайшей осторожностью соскрести всю до капельки густую липкую слизь со шкуры. Я показал себя идиотом, но, по крайней мере, понял: маэстро Зохан ждет, что я пошлю его на хрен, чтобы вышвырнуть меня прочь. Так что я закатал рукава и приступил к работе.

Время скользило мимо, растворяясь в вонючем оцепенении, но в итоге у меня остались три пустые корзины и бльшая часть миног, выпотрошенных и без слизи. Передняя часть моей котты превратилась в нечто отвратное, а руки будут пахнуть еще несколько дней, но я пошел и сказал маэстро, так скромно, как только мог, что работа закончена, зная: он просто обязан дать мне какое-то новое мерзкое задание. Но вместо этого Зохан, прищурясь, смерил меня взглядом с головы до ног и, кажется, нашел мой тошнотворно-грязный вид вполне удовлетворительным. Потом постучал меня по руке ложкой, которую носил с собой, словно командирский жезл:

– Теперь приготовь их.

И он развернулся и направился прочь, туда, где пекари раскатывали тесто для пирога.

Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой, но я понимал: меня ждет еще одна проверка, куда более опасная, потому что выглядит наградой. К счастью, я умел готовить миног. Я пробежался по кухне в поисках ингредиентов, вымаливая их, если приходилось. Миноги – роскошное блюдо как по вкусу и аромату, так и по цене, и испортить его – все равно что швырнуть кошель серебра в реку. Каждая рыбина получила в рот кусочек мускатного ореха величиной примерно с семечко апельсина, и гвоздику во все дырки по обе стороны головы – их там четырнадцать, как я намертво затвердил тем утром. Потом я скатал каждую миногу от хвоста к голове в плотный рулет и разместил на противне. Когда один противень заполнился и рыбы оказались уложены достаточно плотно, чтобы не развернуться, я налил оливкового масла, вержуса и какого-то хорошего пряного белого вина из Лигурии, чуть припорошил солью и поставил противень в прохладное место. Изысканное нежное мясо следует готовить в последнюю минуту. Я меж тем принялся делать соус: грецкие орехи – я предполагал миндаль, но грецкие выглядели такими сочными и вкусными – отправились к огню подрумяниваться, потом в ступку с изюмом, хлебом, вержусом и тем же лигурийским вином, чтобы превратиться в кашицу. Когда миноги уже готовились, я добавил в соус их кровь и немного сока с противня, щепотку имбиря, много корицы, еще несколько гвоздичин и выпарил все это. Внезапно рядом со мной возник маэстро Зохан, понюхал соус и противни с миногами и коротко кивнул:

– Хорошо. Теперь прекрати валять дурака и займись делом.

До сих пор у меня не нашлось времени поболтать хоть с кем-нибудь. Я, в общем-то, едва голову поднимал с тех пор, как пришел маэстро, а это случилось за несколько часов до рассвета. Теперь я оказался вместе с парой помощников Зохана перед горой из пятидесяти, по меньшей мере, овечьих ног, которые надо было почистить, вынуть кости и замочить для заливного. Как и Зохан, парни были родом из Феррары, но уже много лет жили во Флоренции и утратили заметный чужеземный акцент своего начальника. Это должен быть настоящий пир, сказали они. Прибудут неаполитанский посол с супругой и еще посол Милана.

После этого началась трепотня о менее благородных вещах, и к тому времени, как ножки были готовы, мы уже более-менее определились, что каждый из кухонных работников любит делать в спальне и с людьми какого пола. Мы приготовили заливное, и вскоре после обеда, который прошел мимо меня, поскольку я трудился слишком яростно, чтобы проголодаться, человек, отвечавший за мясо, получил противень кипятка на ногу от неловкого мальчишки, и его, охающего от боли, пришлось унести. Как наемник, которым я тут и был, я бросил новых приятелей, подхватил свои ножи и поспешил туда, где маэстро бесновался перед кучкой молочных поросят.

– Я мясник. Что вам требуется? – спросил я.

– Я думал, ты повар, – огрызнулся Зохан.

– Родился мясником, маэстро, – заверил я его. – Это в крови.

Я дал ему попробовать остроту одного моего ножа и вроде бы убедил.

– Но ты можешь это сделать? – с сомнением спросил он. – Их надо вывернуть наизнанку и нафаршировать.

Такова уж была моя кара: блюдо, в котором я пытался отказать своему дяде, вернулось ко мне в восьмикратном размере.

– Конечно могу, – ответил я.

Еще никогда я не работал так тяжело и много. В этот душный, безветренный день огонь в печах превратил кухню в Везувий, пышущий жаром столь сильным, что ты чувствовал его при всяком движении. Создавалось ощущение, что на каждом шагу ты проталкиваешься сквозь тяжелые плотные бархатные занавеси. Воздух был прямо-таки нафарширован запахами. Нос мой наполняла перечная пыль, глаза слезились. Я приготовил поросят, но уже с трудом. И все это огромное количество еды предназначалось лишь для одной части пира. Повсюду вокруг меня обретали форму другие блюда: первую перемену группа молоденьких девушек украшала засахаренными сливами, фигами, апельсинами и абрикосами, а также тонким золотым листом. Еще больше золота было налеплено на сладкое печенье из жареного теста, нарезанного замысловатыми фиграми и пропитанного пряным сиропом и розовой водой. Здесь имелись пироги всевозможных видов: наполненные свиными потрохами и тыквой; пироги в болонском стиле, с начинкой из сыра и перца, и пироги с каплунами и голубями. Были сосиски, целые окорока со всего севера Италии. Мои молочные поросята входили во вторую перемену блюд, как и миноги, лимоны, засахаренные и завернутые в тончайшую серебряную фольгу, гигантский осетр в имбирном соусе, зажаренная целиком косуля с позолоченными рогами, каракатицы в собственных чернилах. Трепещущее бланманже всех цветов вытряхивали из форм на серебряные тарелочки. Это было слишком даже для глаз, не говоря о желудке.

Я правил лезвие своего ножа, когда по моему темени постучала ложка Зохана.

– Вон там, – сказал он. – Твои миноги вот-вот будут готовы. Я поручил Чино закончить соус. Но это нужно сделать сейчас.

Я проследил взглядом за ложкой, и сердце мое упало. Группа измотанных пекарей, все в муке – от волос, бровей и ресниц до одежды, – собирала корку пирога шириной с мои раскинутые руки, испеченную частями и достаточно большую, чтобы накрыть ею стоящее рядом на полу медное блюдо почти с ванну величиной. А возле ванны только что поставили шесть плетеных клеток. Каждая клетка была полна серых черноголовых птичек, истошно верещащих, но в кухне стоял такой гвалт, что я даже не заметил, как их принесли.

– Поди помоги с «летучим пирогом», – сообщил Зохан и отправился осматривать опавшее бланманже.

Никакой большой пир не может считаться идеальным без «летучего пирога», но я терпеть не мог эти дурацкие штуковины. Печеная крышка скрывает блюдо, полное живых певчих птиц. Наверное, однажды, давным-давно, это кого-то удивило, но теперь во всем христианском мире не нашлось бы ни одного кутилы, который испустил бы что-то, кроме вздоха полнейшей скуки, когда корочку разрезают и птицы – те, что еще живы, – вылетают, чтобы биться в окна, пока не расшибутся до смерти, или рассесться на потолочных балках и оттуда капать на гостей пометом. Единственной стоящей частью этого блюда была съедобная сердцевина – обычно пирог, куда меньший, чем главный поднос, – но и та практически всегда оказывалась покрыта птичьим пометом и перьями. Как ни посмотри, одна потеря времени. Тем не менее следующие полчаса я вытаскивал перепуганных славок-черноголовок из клеток и запихивал под крышку пирога. Когда я закончил, мои руки покрылись царапинами от их клювов и когтей, а сам я чувствовал себя палачом. Я всегда питал слабость к святому Франциску, которого моя мать страстно обожала. Есть птиц – одно дело, но мучить их ради удовольствия богатеев – совсем другое.

Птицы в ужасе кричали под печеной крышкой, животные разлеглись на своих блюдах, золотую фольгу протерли до блеска, и Зохан суетился, бегая туда-сюда и разбрасывая специи и сахарную пудру направо и налево, словно какой-то языческий жрец. Он сунул палец в каждое блюдо, облизнул его и вытер о котту, оставляя влажную темную радугу жира, которая изгибалась от грудины до правого бедра. Только одно касание пальца – и кивок, а раз или два ругательство, и блюдо возвращалось, чтобы быть заново приправленным или выброшенным. Подавальщики и подавальщицы вбегали и выбегали, потные, бранящиеся и бранимые, забирали блюда и уносили. Маленький человечек в ливрее, который оказался мажордомом, выскочил из дверей и начал орать на Зохана. Зохан и все помощники окатили его потоком феррарской ругани, и он вновь ускакал.

Мои миноги проплывали мимо, возлежа на блюде с двумя ручками. Едва засунув последнюю птичку в «летучий пирог», я подбежал так, чтобы Зохан заметил это, и закончил соус сам. Зохан остановил женщин, которые их несли, сунул палец, облизнул, кивнул. И вместо того чтобы вытереть палец, улыбнулся, вновь макнул его, облизнул и махнул, чтобы блюдо несли дальше. Я отправился искать посуду, в которой миноги готовились. Там осталось немного хлопьев белого мяса, а одна рыба развалилась, и ее не взяли. Я подобрал пару кусочков и сунул в рот. Мясо получилось сладкое, совсем непохожее на рыбу, а текстура слегка напоминала молодого кролика. Кислота вержуса вошла в землистую пряность корицы, как меч в ножны. Такое блюдо могло вызвать у маэстро довольную улыбку. Я прислонился к столу и обмяк от облегчения.

В кухне царило теперь еще большее безумие, если такое возможно, но повара первой и второй перемены закончили работу, а подогревать и раскладывать можно было доверить слугам и помощникам. Все мы были голодны, но от бесконечной вереницы блюд, прошедших через наши руки, нас уже тошнило до невозможности хоть что-нибудь съесть.

Я снял свою пропотевшую липкую одежду и встал обнаженный посреди кухни; от моей кожи шли струйки пара. Повсюду вокруг меня мужчины делали то же самое. Служанки поглядывали на нас от дверей, их лица казались гирляндами роз. Меня всего трясло, и ощущение было такое, словно мускулы разжимались один за другим. Однако в голове шумело, и кровь в моих жилах пульсировала, горячая и готовая ко всему. Я справился. Я победил. Стоя здесь, под взглядами этих женщин, я ощущал себя не мужчиной, а здоровенным резвым сатиром, с густой, пропитанной подливкой шерстью на ляжках. А потом я посмотрел вниз, на себя. Мои снасти, которые несколько часов подряд парились в промокшей, горячей набедренной повязке, сморщились и стали похожи на жалкую кучку очищенных перепелиных яиц. Я поспешно отвернулся от двери и поддернул белье.

Посудная тряпка, более-менее чистая, – вот все, что мне удалось найти, чтобы вытереться досуха. Потом я натянул узкие штаны, невыносимо колющие разгоряченную кожу, рубашку и дублет. Затем подобрал рабочую одежду и выжал ее – потекла струйка темно-бурой жидкости. Теперь, когда огонь в печах погас, в кухне быстро становилось зябко и затхло. Влага, которую я выжал из своей одежды, осталась на руках: пот, слизь миног и тухлятина. Та же прогорклость поднималась от пола, от столов и немытых горшков, от мужчин и мальчишек, которые стояли рядом, почесываясь, моргая и зевая.

Все кухонные работники будто стали одним огромным, вонючим, шатающимся зверем, и теперь наконец-то зверь проголодался. Мы шарили по столам и пожирали все, что там валялось. То, что съесть не могли, заворачивали и совали в сумки. Я видел, как один повар сгребал себе в кошель мускатный орех из ящика, а другой набивал рукава своего фарсетто[10] палочками корицы. На одном столе стоял мешочек шафрана, полускрытый забытым куском корки для «летучего пирога», и я быстро сунул его себе в исподнее, потому что люди, как правило, не любят обыскивать нижнее белье. Весь этот грабеж происходил под снисходительным взором Зохана, который вершил правосудие в дальнем конце помещения. Одного за другим он подзывал к себе поваров, и они становились на колени на мраморные плиты, а маэстро наклонялся и что-то шептал им на ухо. Иногда это была похвала, потому что вызванный улыбался, а иногда порицание или увольнение, и тогда человек резко вставал и уходил, не встречаясь ни с кем взглядом. Потом пришел и мой черед. Я прошел и опустился на корточки у стула маэстро, а он легонько похлопал меня по плечу:

– Ты справился хорошо, и я доволен. Но никогда не говори таких дерзких слов своим начальникам, ага? Если ты когда-нибудь решишь покинуть своего дядю – но, конечно же, ты ни за что не сделаешь такой ужасной вещи, – приходи ко мне поговорить, ладно?

– Да, маэстро, – ответил я, чувствуя, как от облегчения у меня кружится голова. – А кто мне заплатит за сегодня?

– У тебя, парень, между яйцами шафрана на флорин, не меньше. Решим, что мы в расчете, правда?

Он потрепал меня по голове и отослал. Я взял ломоть панчетты и кусок сахара размером с кулак, попрощался с людьми, с которыми работал, и ушел.

Уже почти наступила полночь, а я так устал, как будто не спал полжизни. Соборная площадь была пуста, не считая человека, тайком беседующего в тени с парой юнцов. «Фико» должен быть открыт, и какие-нибудь друзья просто обязаны там сидеть. Возможно, я найду там кого-нибудь, кто купит мой шафран. Я шел медленно, воображая, что покинул Флоренцию и, взлетев высоко в ночное небо, плыву среди незнакомых созвезий.

Если бы я знал, что произойдет, то, наверное, не согласился бы в тот день играть в кальчо за команду Санта-Кроче. Впрочем, скорее всего, я сказал бы «да» в любом случае. Но единственное, что я мог предвидеть перед началом игры, – это некоторую потерю крови: стоящий напротив меня ублюдок с кабаньим лицом отличался такими широкими плечами, что наверняка с трудом проходил по половине улиц города, и всем обликом излучал злобу и враждебность.

Ночью прошел дождь, и мокрый песок под нашими босыми ногами был холодным и вязким. Но теперь стало солнечно – так тонко, по-апрельски, когда на свету тепло, а в тени холодно. Мы стояли, пятнадцать против пятнадцати, и рыли ногами песок, словно разъяренные бычки; нас омывал рев множества людей, наполняющих пьяццу, что понукали нас – или соперников через наши головы. «Черный Лев продает своих сестер!», «Драконы – сволочи и потаскухи!», «Парни Колеса…». А потом одинокий голос выкрикнул в момент почти полного затишья: «Popolo e Libert!»

Я безотчетно оглянулся. Та сторона моей души, которую заполняла Флоренция, и ничто больше, выскочила на передний план, как и у всех в огромной толпе, кто услышал эти три слова. Не многие осмеливались бросить вызов Медичи таким кличем – только не после того, как Лука Питти пытался свалить Пьеро Подагрика в тот год, когда умерла моя мать. Теперь все кричали «Palle!» – в честь восьми золотых шаров на гербе Медичи. Не многие оспаривали власть «Palle», только парочка упрямцев из Ольтрарно да несколько старинных фамилий вроде Пацци, все еще болтающих, будто хотят вернуть прежнюю республику, когда все понимали, что они просто завидуют «Palle».

Как бы там ни было, на выкрик никто не обратил внимания. Человек, на которого мы все смотрели, с правой стороны трибуны для первых лиц, установленной на ступенях Санта-Кроче, не шевельнул и мускулом. Теперь «Popolo e Libert!» утонули в «Palle! Palle!», и толпа радостно вопила и указывала на людей на помосте. Медичи. Они все собрались здесь, величайшие люди нашего города. Там был мессер Лоренцо Великолепный, прямой и надменный в роскошных одеждах. Рядом с ним стоял его младший брат, золотой Джулиано, а также глава банка Медичи, мессер Франческо Сассетти, державший руку на плече Джулиано. И союзники Медичи: Содерини, Торнабуони; миланский посол Никодемо Транкедини. И еще там были видные люди из квартала Черного Льва, упивающиеся восхищением домашних.

А на поле стоял я, глядя на линию здоровенных взвинченных парней, и особенно на одного, сложенного как бык, с яростным лицом, похожим на голову дикого вепря, лежащую на блюде. Можно было сразу распознать сынков богачей – ведь кальчо для богатых, или так считается, – по надменным ртам и идеальным прическам. Однако этот парень выглядел так, словно его только что оторвали от усердной работы на бойне. Без сомнения, и он сразу понял, что я такой же самозванец. Я свирепо уставился на него и сплюнул, подумав: «Ты прав, дружок».

Вбросили мяч, но мы уже атаковали команду Санто-Спирито. На рыхлом песке мои ноги двигались медлительно и неуклюже. Как и следовало ожидать, огромный ученик забойщика рванулся прямиком ко мне, с изяществом и грацией грозовой тучи. В кальчо нет правил. Ты забрасываешь мяч в сетку другой команды, а как ты это сделаешь – вообще не важно, если только успеваешь остановиться за миг до убийства. Одна тактика – если у вас хватит смелости это так назвать – состоит в том, что в самом начале игры другой команде наносятся такие повреждения, чтобы она не мешала вам набивать очки в дальнейшем. Именно это тупорылый хряк передо мной и держал в своем крошечном умишке, но вместо того, чтобы позволить ему оторвать мне руки, я нырнул вбок и подрезал его ногами. Он рухнул, как срубленный дуб, а я вскочил и нырнул в бушующую драку, которая уже каталась туда-сюда над мячом. Потом времени думать не осталось. Я несколько раз получал мяч, отправлял его в нужную сторону, и тут же меня роняли и пинали враги – самыми настоящими врагами они и были. Но в основном я просто нападал на любого игрока Санто-Спирито, который не дрался уже с кем-нибудь другим.

В нашем городе частенько бывает ощущение, что никаких совпадений не существует, что чих позади Палаццо Веккьо сшибет с ног девчонку в Сан-Фредиано. Когда Паоло Содерини резко сунул локтем мне в лицо и моя переносица лопнула со звуком вареного яйца, упавшего на плиту мостовой, первым делом я подумал: «Конечно, ведь его брат должен мне шесть сольдо с той жульнической игры в таверне „Бертучче“». Я дал себе минуту полежать на песке, потому что он был прохладным, а я все равно ничего не видел. Между моими пальцами струилась кровь. Я зажал нос большим и указательным пальцем, чтобы выправить его, и взглянул вверх, смаргивая слезы, кровь и песок с глаз. «Вставай давай, парень», – сказал я себе. Сломанный нос в кальчо – это ерунда. Если ты не можешь наплевать на такую мелочь, то нечего тебе здесь делать.

Товарищ по команде поставил меня на ноги, я сорвал со спины то, что осталось от моей рубашки, и обмотал лицо. Содерини уже исчез в толчее вопящих потных тел дальше по полю. Как только моя голова прочистилась, я нырнул за ним. И вот так я запнулся о мяч, и так, в свою очередь, мне удалось забить последний из восьми голов Санта-Кроче, когда я прорвался к сетке – обезумевший, спотыкающийся, захлебывающийся собственной кровью.

После этого наступил хаос. Я схватил мяч и поднял его, вопя, словно душа в аду, и рассыпая кровавые брызги. Надо мной на помосте Лоренцо и остальные аплодировали. Я снова заорал, заботясь только о том, чтобы самое сердце нашего города увидело сделанное мной. Лоренцо повернулся и что-то шепнул человеку позади; возможно, он запомнил мое имя. В любом случае он с достоинством мне помахал. Парень из другой команды ухватился за мяч, и я крепко двинул ему в лицо под крики толпы. А потом меня затянуло под яростный вал тел.

Поскольку мы наконец-то разгромили Санто-Спирито со счетом восемь к семи, в квартале Санта-Кроче я стал знаменитостью и гордостью соседей. Когда герольды объявили об окончании игры, мужчины из нашего округа подняли меня и стали бегом носить на плечах вокруг пьяццы. Я блаженствовал, пролетая мимо размытых лиц, которые едва мог разглядеть, визжащих девиц и ревущих мужчин.

Появилась здоровенная фляга с вином, и только я собрался наполнить глиняную чашку, как мое плечо стиснула чья-то рука. Я обернулся, ожидая увидеть еще одного восхищенного поклонника, но вместо этого обнаружил хмурую Каренцу.

– Идиот, что ты делаешь?! – рявкнула она.

– Извини, Каренца… – начал я, но она уже выхватила чашку из моей руки и вручила ее изумленному зеваке.

– Ты погляди на себя! Весь в крови – вылитый святой Варфоломей. – Она перекрестилась крепкой заскорузлой ручищей.

– Я знаю! Я забил гол, Каренца, ты видела?

– Иди домой! Сейчас же! Для этого балагана будет предостаточно времени, когда у тебя нос придет в порядок. Ты дышать-то можешь, осел? А?

Я пошел с ней. Моя энергия иссякла, и, кроме того, Каренца не потерпела бы никаких глупостей ни от кого, не говоря уже обо мне. Она окатила меня ледяной колодезной водой, смазала ссадины целебной мазью и приказала сесть за кухонный стол, где меня ждала горячая миска супа. Это была риболлита – я определил по виду, потому что нюхать не мог совершенно. Каренца взирала на меня, сложив руки на груди, так что я послушно сунул ложку в суп и зачерпнул капусты, бульона и хлеба. Вдохнул пар, но аромата никакого не ощутил, зато мой нос начал гадко пульсировать. Я сунул ложку в рот, ожидая прямых цельных вкусов супа Каренцы, но с тем же успехом можно было хлебать просто горячую воду. Я поспешно глотнул еще, жидкость потекла по моему подбородку. Каренца наконец просияла, но я-то был в панике. Я не чувствовал вообще ничего: ни запаха, ни вкуса. Мой язык умер. Я взглянул вокруг, думая, что сам мир мог измениться, но все было прежним. Попытался продуть нос, но единственной наградой мне стал огромный сгусток крови, забрызгавший стол, отчего Каренца налетела на меня с новым полотенцем. Я схватил тряпку и спрятал в ней лицо, потому что в тот момент не предствлял, как мне жить дальше. Никакого вкуса… Так вот что я получил за уступку гордости, когда богатенькие парни попросили меня поиграть за них в кальчо. Без языка, без носа у меня не было ничего, совсем ничего.

Иному это не покажется большим неудобством. У меня ведь оставались глаза, уши, конечности, прочее хозяйство – чего еще мужчине в полном расцвете юности желать от жизни? Пусть я не могу ощутить вкус риболлиты, но разве я не знаю, какой у нее должен быть вкус? Я что, вспомнить не могу? Ответ на это был «да» – я мог вспомнить, потому что помню почти все, что когда-либо пробовал. Не мимолетные впечатления или полузабытые «нравится – не нравится», но образы подробные и яркие, как только что написанная фреска. Свежая буханка хлеба, прямо из печи, которую я съел на ярмарке пятнадцать лет назад. Моя первая устрица. Разница между мясом откормленного голубенка и взрослого, уличного – откровение, явившееся мне, словно глас Божий Моисею… Но все ушло, все исчезло. Я уронил голову на руки и зарыдал, пятная кровью стол. Прекрасная риболлита Каренцы остывала – ее простые радости оказались заперты за дверью, от которой я только что потерял единственный ключ.

Кого-то казнили в Палаццо делла Синьория, повесили его из верхнего окна так, что он болтался спиной к стене. Удавленник обделался, как они всегда делают, и далеко внизу под его ногами уличные мальчишки пытались столкнуть друг друга в жалкую маленькую лужицу.

Как только я вышел из дому и город сомкнулся вокруг меня, в воздухе чем-то повеяло. Просто полоса синего неба над головой, в которой парили два красных коршуна, уплывая из поля зрения и возвращаясь. Я проходил через то, что должно было быть завесами, слоями ароматов и вони: свежий хлеб, полная корзина лилий, которые несут в церковь, запах изгаженных детских пеленок. Давленые головки чеснока, тлеющий уголь, подмышки, дерьмо мужчин, женщин, собак, кошек, голубей, крыс, летучих мышей и мух. Скользкий запашок свежей рыбы. Человек, возвращающийся домой из борделей, напитанный томным духом трудов плоти на другой плоти. Я, однако, не чувствовал ничего, как будто шел по заднему фону картины.

Пара подростков, одетых в застиранные и залатанные тряпки, модные года два назад, бросали кости на ступеньках часовни Сан-Фьоренцо. Вдалеке что-то нарастало, словно рев Арно, когда он приходил весной, бурный и бурый, и набрасывался на мосты и берега. Мужчины бежали по Виа деи Гонди, а женщины из окон надо мной тянули шеи, глядя на большую площадь в центре нашего мира. Было понятно по лицам – по косым плотоядным взглядам, полупристыженным-полусвирепым, – что происходит. Я поначалу решил обойти пьяццу длинным путем, но на узкой улочке скопилось слишком много народу, а кулаками прокладывать себе путь против потока не особенно хотелось. Боязнь карманников вынудила меня, помятого и раздраженного, чуть замешкаться. Люди столпились, чтобы посмотреть на повешенных воров, – и теперь другим ворам легче их обобрать. Каждый щипач Флоренции должен быть здесь сегодня, и я хотел убедиться, что ощипанными уйдут деревенские простофили и пузатые моралисты, а не я. Люди уже потихоньку расходились, потому что один мертвец не может долго развлекать толпу.

Я шел в «Поросенок»: надо было сообщить дяде Терино о моей беде и невозможности работать, пока мои чувства не восстановятся, если это вообще когда-нибудь произойдет. Он пребывал в хорошем расположении духа – возможно, сходил посмотреть на казнь – и отпустил меня с парой нечленораздельных угроз: ведь сейчас я считался героем кальчо и люди приходили в таверну уже только ради того, что я его племянник.

Я был свободен: нечего делать, никаких обязанностей. Я мечтал о таких временах, когда утопал по локти в луке или свиных кишках, Терино пытался на мне ездить, а клиенты что-нибудь выпрашивали или жаловались, как жадные птенцы. Но, лишившись носа и языка, я обнаружил, что мне некуда идти. Я никогда не понимал, насколько вся моя жизнь строится вокруг трех чувств: вкуса, обоняния и зрения. Без первых двух рынок оказался пустым и унылым. Я был голоден, но выложенные на прилавках товары оставались лишь формами. Это была пытка.

За Порта Санта-Тринит, на расстоянии недлинной прогулки к югу, стоит церковь Санто-Спирито. Это обширное прекрасное здание, построенное маэстро Брунеллески и потому всего лишь на волосок отстоящее от совершенства, а совершенство, как говорят турки, – удел одного лишь Господа. Я вступил в длинный, окаймленный колоннами неф, и мгновенно жара и шум Флоренции превратились в быстро блекнущее воспоминание. Я почувствовал себя лучше. Всё потихоньку успокаивалось: мои оставшиеся чувства, которые бешено трудились, чтобы заменить испорченный нос, начали расслабляться. Я слышал стук своих башмаков по плиткам пола. В часовне Сан-Фредиано кто-то оставил пару свечей. Я зажег еще одну – за Каренцу, потому что Фредиано был ее святым-покровителем, – и произнес молитву самому Фредиано, в красном одеянии, который наверху, над алтарем, стоял, преклонив колена, перед Богоматерью и младенцем Христом.

Филиппо создал эти панели за десять или больше лет до моего рождения, и я все еще помнил, как мама приводила меня взглянуть на них, когда я был совсем крошкой. Хотя не думаю, что она приходила именно для этого – скорее за благословением Фредиано на что-либо.

Я сел и отпустил взгляд блуждать по картине. Сцена была многолюдная: Филиппо вообразил или увидел – лучшее искусство запечатлевает вещи, увиденные ясно и как наяву, в неком пространстве между сном и явью – комнату, до отказа набитую мебелью и фигурами. Здесь были двое святых, Мария с Сыном, и по меньшей мере шесть ангелов, чьи толстые мягкие крылья стараются никому не помешать. По обеим сторонам картины – загородки из резного дерева, из-за которых несколько расстроенных детей пытаются хоть одним глазком увидеть чудо. А там, в тенях слева, виднеется лицо: молодое, круглощекое и смуглое, с двухдневной щетиной на подбородке, беззаботно лежащее на резном поручне; с куцым ореолом курчавых темных волос и широко расставленными миндалевидными глазами – они, единственные из всех на этой заполненной фигурами картине, смотрят прямо на тебя.

На меня. «Привет, дядя», – прошептал я. Глаза подмигнули: чем бы ни пользовался Филиппо для связывания пигментов, оно сохраняло почти влажную свежесть и живость. Я не совсем узнавал лицо, написанное дядей: знакомый мне Филиппо уже достиг зрелости. Но эти глаза я знал. В последний раз я видел их, когда дядя склонился со своего седла, сразу за Порта аль Прато, провел большой широкой ладонью по моему затылку и поцеловал меня в лоб. Потом он поскакал прочь, и больше я его никогда не видел. Той зимой он поехал в Сполето, а через два года умер. Я все время собирался съездить навестить его, но так этого и не сделал, а потом стало уже слишком поздно.

По крайней мере, дядя оставил немного себя здесь и еще в одном месте: на «Короновании Богородицы», написанном для Сант-Амброджо, он стоит на коленях слева, подперев рукой голову, утомленный действом, или рисованием, или – куда более вероятно – ночью со златовласой девой, на которую он смотрит. Девой, чье лицо будто светится и тает, и это заставляет нас увидеть ее глазами самого Филиппо, увидеть то, что видит он: любовь, конечно, но также и желание, и преданность. Я пойду туда после, добреду до Сант-Амброджо и побуду со своим дядей, смотрящим на красоту.

Первым делом я пришел в Санто-Спирито, потому что, как сказала бы без всяких колебаний Каренца, я чокнутый. Я и сам понимал, что обезумел, а как иначе, ведь у меня возникла смутная идея, что я смогу ощутить вкус одеяния Богоматери, как тогда, давным-давно. Но теперь, глядя на него, я не чувствовал никакого вкуса. Я по-прежнему ощущал, что падаю вглубь этой синевы, что сердце мое поднимается к горлу, что воздух в церкви движется и собирается, как будто вот-вот что-то возвестит. Но я не ощущал благовоний, которые наверняка должны были пахнуть, или вкуса пылинок – церковная пыль, нападавшая, обшелушившаяся со всех прихожан, всех этих золотых облачений, всего гробового дерева, свечного воска и надежды. Я не чувствовал вообще никких вкусов и запахов. А передо мной сидел Филиппо и смотрел, как я пытаюсь найти свой мир в его картине. Он-то все понимал. «Следуй велениям сердца, не головы». Если бы дядя оказался здесь во плоти, я бы спросил, можно ли мне лизнуть доску. И он бы, возможно, ответил «да». Но он был краской, маслом и яичным желтком, и лицо, оставленное здесь, говорило: «Жизнь продолжается. Девы рождают младенцев, святые встают на колени, ангелы толпятся вокруг, и все чихают от их пыльных крыльев. Пальцы на кисти сводит судорогой, глаза блекнут. Но даже так все – чудо».

Дядин сын, Филиппино, рассказал мне много лет спустя, что его отец написал меня на одной фреске в кафедральном соборе Сполето. По памяти, конечно, – наверняка он запомнил мое лицо, каким оно было в день нашего последнего свидания. Мазаччо научил Филиппо всему, подарил цвет, свет, но по какой-то причине не передал свой дар показывать боль. Мой дядя впитал и усвоил от учителя только красоту. Ему оказывалось трудно писать жестоких людей или грубые лица – каким-то образом под его кистью все становились ангелами. И то же самое он проделал со мной. Филиппино показал мне наброски: вот он я, затесавшийся в толпу на «Короновании Богородицы», белокурый кудрявый ангел, хотя волосы у меня черные и почти не вьются. Но я полагаю, на небесах у всех золотые волосы. А кроме того, мне нравится думать, что Филиппо написал то, чего желал своему племяннику, а не мальчишку, болезненно входящего в возмужание, которого запомнил.

Филиппино показал, где, ниже на картине, его отец написал себя – в кармелитской рясе, приземленного и житейского, старающегося не смотреть, как умирает Богоматерь. А она чуть-чуть похожа на мою мать. Я тогда закрыл глаза и попытался вообразить себя в том далеком месте, где умер Филиппо, стоящим у его могилы. Я хотел сказать ему что-то, но единственное, что смог найти в голове, было следующее: «Ты прав, я действительно кончил так же, как и ты, вернулся вниз на землю, так и не обвыкшись со святостью, зная, что ангелы не одобряют нас, когда мы следуем своему сердцу и чувствам. Потому что единственное, что ангелам неведомо, – это аппетит».

Я вышел из церкви, словно сова, проснувшаяся средь бела дня: почти слепым, ошеломленным яркостью, на ощупь ищущим дорогу в сияющем мире. Как же долго я смотрел на плохо освещенную картину? Яростно моргая, я неуверенно спустился на площадь и чуть не столкнулся с полным седовласым мужчиной в одежде слуги и приличных сапогах; на пятку одного я и наступил. Человек обернулся и обругал меня, сердито, но сдержанно, а его рука отдернулась от дешевого короткого меча на поясе. Еще немного проморгавшись, извинившись, еще раз попытавшись выгнать из глаз пульсирующие, кружащиеся кляксы цвета чернил, я увидел причину его сдержанности: он сопровождал молодую даму. Она явно была богата, потому что кайма искусно расшитого платья колыхалась ниже складок скромной шали из некрашеного льна, которую дама набросила на голову свободным капюшоном, затеняющим лицо.

– Извините, – в восьмой раз сказал я и попытался обойти слугу, но он, стремясь от меня избавиться, продолжал заступать мне путь, и пару досадных мгновений мы топтались, застряв в нелепом маленьком танце. – Прошу прощения…

– Идем, Сальвино! Нам… Нино?

Я огляделся в поисках человека – женщины, произнесшей мое имя.

– Нино! Нино Латини? Это же ты, правда?

К моему изумлению, говорила дама в льняной шали. Я отступил от слуги, который начал наливаться краской, и поклонился, недоумевая: давняя подруга матери? Какая-нибудь кузина из Ольтрарно, которую я не видел много лет?

– Ты не узнаешь меня?

Я был в замешательстве. Яркий свет, мои спутанные, расстроенные чувства… Я наклонился, чтобы заглянуть под тяжелую оборку шали, но увидел только протянутую руку слуги, лезущую мне в лицо. Не для того, однако, чтобы не подпустить меня к даме: он тянулся к моей ладони.

– Латини? – Он принялся трясти мою руку вверх-вниз, пока суставы не захрустели. – Вот радость-то! Господи, вот это настоящая радость! Я видел тот гол – шедевр, мой мальчик! Матерь Божия, ты и впрямь показал Санто-Спирито…

Он выпустил мою руку и начал двигать кулаком взад-вперед между нами.

– Спасибо. – Я поспешно отступил.

– Я ж говорю, ты задал этим ублюдкам хорошую…

– Да, Сальвино! – Женщина положила изящную руку на предплечье мужчины, и он резко прекратил им двигать, сконфузившись.

Это была маленькая рука, очень тонкокостная, с бледной россыпью веснушек. Я уставился на нее, на тонкую, цвета яйца малиновки жилку, змеящуюся поверх и поперек тонких косточек. Рука не женщины – девушки. В пространстве позади глаз я увидел, как эта рука поворачивается ладонью кверху, пальцы свободно сложены чашечкой – живая вазочка с украденными вишнями. В реальном мире рука поднялась и откинула назад оборку вуали.

Пять лет прошло с тех пор, как я в последний раз видел Тессину. Пять лет: почти целая жизнь. Я едва узнавал себя четырнадцатилетнего, когда натыкался на него в потемках памяти, но, по крайней мере, видел, как он рос, наблюдал, как он превращается в меня. Тессина же осталась не более чем слабенькими набросками в глазах моей души – рисунками пылкого, но неуклюжего ученика. Как в некотором смысле и мама, покинувшая мой мир в то же время, чью память я золотил и полировал, облачая в прекраснейшие синие одеяния. Во что угодно, лишь бы отгородиться от того последнего зрелища: гроб с восковой женщиной, челюсть которой подвязана обтрепанным куском льна. И с Тессиной получилось так же: я ненавидел воспоминания о ее залитом слезами лице в тот час, когда слуга Альбицци вышвырнул меня из ее дома. Она могла с тем же успехом умереть. В каком-то смысле я и позволил ей умереть: было легче считать, что моя подруга покинула мир, чем знать, что она здесь, прямо за углом, но недостижима.

– Нино? Это же ты, правда?

Я словно обратился в бревно. Мы стояли и смотрели друг на друга, немного отчаянно, пока тонкие пальцы не двинулись от руки Сальвино к моей. Я опустил глаза и тупо разглядывал эти пальцы, пока они вдруг не ущипнули меня.

– Нино, у тебя от кальчо мозги в омлет превратились? Ты что, спишь на ходу? С тобой все в порядке?

– Я…

Я вскинул голову. Тессина не исчезла.

Тот же самый человек – и совершенно другой. Женщина – конечно, женщина, так же как я называл себя мужчиной. Итак, Тессина стала женщиной – с васильковыми глазами, ярче лучших работ Филиппо, густыми волнистыми волосами, которые чуть потемнели до цвета старого янтаря или, пожалуй, каштанового меда и были сбриты надо лбом по нынешней моде. На ее чуть курносом носу по-прежнему виднелись веснушки, но все лицо изменилось. Оно стало самим собой.

Я сделал нелепую, смехотворную вещь. Я поклонился, потому что так делал каждый мужчина, встречаясь с дамой, особенно с дамой, чья серебряная с жемчугом шапочка, молочно-белые мягкие туфли из кожи козленка, платье из венецианского шелка сообщали встречному, что она принадлежит к верхушке общества. Поклонился, ощутив, как волосы падают мне на лицо, как кровь пульсирует в синяках вокруг глаз, в растревоженном нутре моего носа. Что-то схватило меня за левое ухо и потянуло вверх, мягко, но сильно. Я выпрямился. Тессина отпустила мое ухо, поправила шаль и надвинула ее на лоб, наморщенный от смеха.

– Я видела, как ты играл.

– Правда? Я тебя не видел. Я смотрел, но…

– Смотрел? Искал меня?

– Конечно. Как всегда. Я всегда… Ты, наверное, была там с мессером Бартоло.

– Я была на кальчо с тетей и дядей. Мессер Бартоло последние два года провел во Фландрии, и раньше чем через год его не ждут назад.

– Я так и не поздравил тебя с замужеством.

– Но я еще и не замужем! – воскликнула она, потом заговорила тише: – По-прежнему только помолвлена. Бартоло уже так давно отсутствует.

Ее глаза, кажется, стали даже еще ярче и синее.

– Сальвино! – Тессина повернулась к слуге и указала на женщину в тени церкви, продающую персики из корзины. – Я бы съела персик. Можешь мне купить? Пожалуйста!

Слуга удивленно посмотрел на нее, но послушно потрусил прочь.

– Он обожает кальчо, – сообщила Тессина, глядя ему вслед. – Так что я уверена, ему и в голову не придет, что ты можешь представлять опасность для моей добродетели.

– Что? Никогда в жизни! – Я рассмеялся, смущенный и растерянный. – Так… значит… Тессина. Ты… Как ты…

– Как и ты.

– И ты выходишь в город. Я и не думал…

– Дважды в неделю я хожу в монастырь Санта-Бибиана в Ольтрарно. У моей тети Маддалены есть кузина, монахиня. Она старая, эта монахиня, и умирает, а я с ней сижу.

– Сочувствую. – Я стал переминаться с ноги на ногу, поймал себя на этом, остановился. – Значит, два раза в неделю ты проходишь здесь по пути из квартала Черного Льва? И я ни разу тебя не видел!

– А ты смотрел? – Она бросила быстрый взгляд на церковь, где Сальвино заплатил за персик и засеменил обратно через площадь. – Если ты обойдешь монастырь сзади, там есть крошечный проулок, ведущий к садовой стене. Ты сможешь через нее перелезть. Сад весь зарос: монахини туда никогда не ходят, а садовник умер в прошлом году. По вторникам и четвергам… Завтра я на три недели уезжаю в наше имение в Греве. Но после этого, если ты перелезешь через стену днем, когда колокола прозвонят два раза, во вторник или четверг, я буду там.

Она подняла руку и помахала Сальвино. Я стоял, стиснув руки за спиной, одеревенелый, точно статуя. Слова Тессины гремели и катались в моей голове, будто камешки, брошенные в пересохший колодец.

– Нино, ты понял?

– Да.

Я кивнул, отступил на шаг и еще раз поклонился. Поднял голову и посмотрел ей прямо в лицо. Наши глаза встретились, и мое тело вспыхнуло жаром, как погасший было, но вновь раздутый очаг.

– Я…

Тессина быстро мотнула головой, отвернулась от меня и поспешно пошла к своему слуге. А тот поднял руку, приветствуя меня, еще раз дернул ею туда-сюда в свирепом ликовании, словно пытаясь вытащить на свет упирающегося теленка. Я отсалютовал со всей удалью, какую только смог из себя выжать, развернулся на пятках и только что не побежал прочь с площади, на север, к мосту, к реке, чувствуя, что если не нырну сейчас в ее ленивые пахучие воды, то огонь в сердце сожжет меня дотла. Лицо мое пылало. Волосы казались раскаленной проволокой, чем-то вытащенным из горна златокузнеца. Сердце колотилось – огромный, горящий красным уголь, громыхающий о ребра. А моя рука, там, где Тессина ее коснулась… Я поднял ее к губам, поцеловал ткань рукава. И вдруг, перескочив с ниток на мои губы, явился вкус.

Шафран – ну конечно: чем же еще она могла быть? Пряность, вбирающая жизнь десяти тысяч прекрасных цветов. Как и много лет назад, вкус опять воздвигся у меня на языке упоительно пышным варварским дворцом, куполами и шпилями. Тессина, вот она вся: соль, кристаллы, растущие на раковинах устриц, высохших на солнце, фиалки, лимонные листья, мускатный орех, мирра.

И тут в меня ворвалась Флоренция: все ароматы, зловония, миазмы, благоухания. Я пошатнулся, ухватившись за каменную коновязь, потому что ощущение было такое, словно у моего лица взвихрились крылья. Я снова чувствовал все запахи, и вкусы тоже, а еще в носу и на языке не угасало золотое мерцание шафрана.

Я вернулся к работе на следующий же день. Терино вечером послал Коппо ко мне домой узнать, как я, и тот обнаружил, что мои чувства уже восстановились – по крайней мере, те, которые имели значение для дяди. Он вернулся рано утром, с хозяйскими дарами и угрозами. В письме, написанном как деловое, – я просмотрел его под бдительным взором помощника – содержалось обещание смехотворной прибавки к жалованью. Потом Коппо неохотно передал несколько завуалированных угроз, высказанных в безошибочно узнаваемых желчных выражениях Терино. Морковка и палка: обе всегда при Терино, и палка неизменно больше, чем морковка. Так что я потащился в «Поросенок» – к скуке, дядиным глазкам-бусинкам, везде и всюду надзирающим за мной и моей кухней, ищущим повода пожаловаться и повозмущаться. К тем же самым блюдам, к вони подмышек Коппо, к боли в пояснице и ногах, растущей по мере того, как проходят часы.

Но при всей монотонности и отупляющей привычности ничто не было прежним. Я выполнял свою работу, будто лунатик: ворчливо раздавал указания, двигался как марионетка в руках кукольника, уже показавшего свое представление тысячу раз. Тессина Альбицци горела внутри меня, точно капля лимонного сока, брошенная в масло. И словно масло, в которое капнули нечто едкое и жгучее, я начинал меняться, приобретать незнакомые формы и вкусы.

Сомнительной чистоты тряпкой, воняющей луком, я насухо вытер волосы и отправился в уборную в углу двора, потому что это была единственная в «Поросенке» дверь с запором. На заднем дворе мы мылись и мыли, там же ставили корзины с живой дичью, прежде чем забить ее, там же бросали внутренности и перья вместе с прочими кухонными остатками: кишками, шкурками и объедками с тарелок гостей. Терино платил какому-то человеку, чтобы двор иногда чистили, но, поскольку он был прижимистым засранцем, это происходило не слишком часто, и мальчишкам-прислужникам приходилось каждое утро прокладывать тропу от кухонной двери к насосу и отхожему месту. Смрад стоял ошеломительный, но мне нужен был мир и покой, хотя бы на пару минут, поэтому я сел на выглаженную временем доску и уставился на клочья облезающей побелки, свисающие со стены, и пыльную паутину с выжатыми шкурками насекомых.

«Каковы мухи на вкус для паука?» – задумался я. Те, которых я глотал случайно – и один раз нарочно, – были едкими, словно зола. Но когда паук высасывает их досуха, кажутся ли они сочными, как устрицы? Похоже ли это на то, когда кусаешь апельсин или высасываешь мозг из кости? О таких вещах я говорил с Тессиной, вдруг дошло до меня. С прежней Тессиной, буйноволосой воровкой с рыночных лотков, а не прекрасной незнакомкой, которую встретил вчера. Тессина моего детства поймала бы муху, чтобы я ее съел и описал вкус, и я бы это сделал, но только потому, что обожал угождать подруге. Женщина на Пьяцца Санто-Спирито… Разве такая госпожа будет интересоваться вкусом мух или тем, красные вишни или синие? Она казалась слишком…

Я почесал щеку – мне так помяли лицо во время кальчо, что я не брился уже довольно давно. Вот он я, прячусь в нужнике, удивляясь тому, что Тессина Альбицци выросла. А что подумала она, когда увидела меня? Кого и что она увидела? Заросшего щетиной дикаря с недавно сломанным носом, которого вечная работа в четырех стенах сделала бледным, с хитрыми и немного циничными глазами, – иными словами, мужчину. Мы изменились. Прошло всего пять лет, но, Боже, как мы изменились! Однако я должен увидеть ее снова. Она протянула мне из ниоткуда золотое обещание, как будто отщипнула и вручила завиток яркой кожуры солнца. Я наклонился вперед и принялся ногтем большого пальца набрасывать лицо на грубых досках двери. В этот момент кто-то пнул дверь снаружи.

– Какого хрена! – крикнул я.

– Вытирай задницу, да поживей, – произнес знакомый голос. – Хочу перекинуться с тобой словечком.

Во дворике стоял Зохан ди Феррара, попинывая носком башмака телячий череп. Когда я выскочил из нужника, он поднял голову, взглянул на меня и поморщился. Я сходил к насосу помыть руки – считайте меня привередливым, но я против того, чтобы мешать в еду чужое дерьмо, не говоря уже о собственном, – и вытер их о фартук. Грязные пальцы повара могут сделать путешествие самых дорогих пряностей из Индии бессмысленным. Зохан сплюнул, повернулся и указал на калитку, поманив меня пальцем за собой.

– Тебе нравится работать в этой заднице? – спросил он, когда мы оба остановились на улице.

– Бывают места и похуже, – ответил я, стараясь говорить непринужденно. – Попробуйте зайти погадить в «Фико».

– Я слышал, ты стал вроде как героем. – Зохан прищурился, разглядывая меня. – Мячик пинал. Я вообще ваш город не понимаю. Содомия и игры с шариками…

Он кашлянул и опять сплюнул.

– Мне просто повезло.

Мое сердце начинало колотиться: конечно же, он привел меня сюда не для того, чтобы оскорблять.

– А тем вечером во дворце тебе тоже повезло?

– В кальчо может играть любой. Но готовить… Это другое дело, не правда ли, господин? Удача тут ни при чем.

– Мессер Лоренцо, похоже, с тобой согласен. Из-за твоих миног или пинания шариков… – Бровь Зохана поползла кверху. – Ты нюхать-то еще можешь? – спросил он, указывая на мой распухший нос. – (Я поспешно закивал.) – Вот это удача. Если бы ты попортил себя этими чертовыми играми, то не смог бы готовить сегодня вечером для хозяйского пира.

– Для пира? – тупо переспросил я.

– Ну да, для пира, окаянного пира Арнольфини, – нетерпеливо подтвердил Зохан.

– Я работаю сегодня. Здесь.

– Уже нет. Я отдал твоему дяде одного из собственных людей. Не из лучших, конечно. Противный человечишко этот твой дядя. Жулик, а?

– Что? Да нет! – возразил я, стараясь почувствовать себя обиженным и говорить так, чтобы этот большеносый феррарец дважды подумал, прежде чем оскорблять сначала Флоренцию, а теперь и мою плоть и кровь.

Но одновременно я с трудом удерживался от смеха.

– Он хотел денег – слишком много, ты столько не стоишь, мальчик. – Зохан пожал плечами и добавил: – Ну так это не мои деньги. Ты работаешь сегодня вечером. Если мессер Лоренцо не отравится и по-прежнему будет находить тебя забавным… Если тебе каким-то чудом удастся добиться успеха, будешь работать у меня. Тридцать флоринов в год. Найди себе какую-нибудь чистую одежду для работы. – С этими словами он двинулся прочь, в направлении рынка.

Я прислонился спиной к стене «Поросенка», чувствуя, как лишайник ломается под моей одеждой. Выкрошившийся раствор струйкой заскользил по моей шее. Пусть меня проклянут на кухне, но я не вернулся, а последовал за своими воспоминаниями на рынок, купил корзинку вишен и сел на пьедестал колонны Изобилия. Уголино в дальнем углу площади распаковывал свои вещи. Он двигался с превеликим достоинством, делая только то, что нужно, и ни жестом больше. Один раз продавец требухи взглянул в мою сторону, и я помахал ему, но он не подал виду, что заметил меня. Я сунул в рот вишню и покатал ее там. Тридцать флоринов в год! Это безумные деньги. Меня поваром берут или банкиром? Мой отец должен гордиться, так? Я наблюдал за Уголино, гадая, сколько он зарабатывает в год – скорее всего, почти ничего, хотя он лучший повар во Флоренции. Это казалось несправедливым. Но старшие родственники всегда уверяли меня, что жизнь не имеет ничего общего со справедливостью, что мужчина берет то, чего хочет, а уважение завоевывается тем, что ты попираешь ногами лица своих врагов.

Однако, возможно, Уголино и не интересует уважение. А вот меня интересует. Я собирался пинками прокладывать себе путь вверх по навозной куче, пока не стану вровень с лучшими людьми. Теперь пора купить какую-нибудь приличную одежду. Что-то красивое, в чем я полезу на монастырскую стену: я собирался это сделать как можно скорее. Я сунул в рот еще одну вишню, раскусил. Она взорвалась у меня во рту. «Синяя, – сказал я сам себе. – Синяя».

Я пошел в «Поросенок», чтобы собрать свои ножи, и кухонный народ вытаращился на меня, словно стая сов. Новый человек уже утверждал себя начальником над ними: я понял это по напряженной сгорбленности их плеч и тому, как они старались избежать его взгляда. Я важно подошел к Коппо и протянул ему руку, он гневно зыркнул на меня, но коротко кивнул. Тут вошел Терино. Я ждал, что он скажет какую-нибудь гадость, которая облегчит мой уход, но вместо этого дядя приблизился и сжал мое плечо.

– Значит, мессер Лоренцо де Медичи будет есть нашу еду каждый вечер, а? Ты, племянник, принес славу «Поросенку», а также имени Латини. Я узнаю талант, когда вижу его, – громко продолжал он, и новый человек расплылся в снисходительной ухмылке.

«Вот погоди, – подумал я. – Ты тоже будешь прятаться в нужнике, и довольно скоро».

Зохан ди Феррара управлял кухнями Медичи как кондотьер. Некоторые говорили, что он им и вправду когда-то служил герцогу Миланскому в качестве командира наемников. Вообразить это было совсем не трудно. Зохан обладал натурой полководца. Кухонный люд действовал словно одно существо, целиком подчиненное воле Зохана, – мы были пчелами, а он нашей королевой, хотя если бы он заподозрил, что я посмел даже помыслить о таком образе, то поджарил бы меня на рашпере. И все же казалось, что он уже знает о каждом из нас все до самой распоследней мелочи: наши амбиции, наши сильные стороны и особенно слабости.

Я едва помню этих пчел, моих товарищей по каторге: в памяти остались только напряженные потные лица, рычащие от натуги или добела вытертые усталостью. Имена вроде Пиппо и Беппи – фактически собачьи клички: легко командовать, легко свистнуть к ноге… Вот, я сделал из Зохана солдата, пчелиную матку и пастуха сразу. Однако я повар, а не Овидий, и мне, с моим бедным запасом слов, трудно описать властность и силу, жившие в этом смуглом, сутулом, клювоносом феррарце.

Тут дело было не в самоуверенности: Зохан понимал, что он чужеземец и что ему во Флоренции всегда будет не по себе. Кроме того, любой повар знает: он хорош ровно настолько, насколько хороша последняя порция пищи, съеденная его клиентами или хозяевами за очередной трапезой. Я очень четко понимал, что Зохан жил в постоянном страхе какой-нибудь пустячной ошибки, совершенной Беппи или Джино, вот почему каждый вечер он изо всех сил старался вложить в каждого из нас свою душу. Он не доверял никому, ничего не считал само собой разумеющимся, всегда ожидал катастрофы. Более слабого человека это выжгло бы дотла, но феррарец будто черпал оттуда силу. Чем больше изнуряли его кухонные бои, чем выше становились требования к нему, тем более бесстрастным и безжалостным он делался.

Я был чужаком на кухне маэстро. Каждый здесь был отобран лично Зоханом, прошел долгое и мучительное ученичество: от мальчика, крутящего вертел, до чистильщика рыбы и далее, к резальщику лука. Все они когда-то оттирали горшки и полы. У всех случались синяки от тяжелой ложки маэстро, и все робели перед его языком. Они делали то, что Зохан им приказывал, и делали это безупречно и без вопросов. Я же был мальчишкой из таверны, на десять лет моложе самого младшего из тех, кому Зохан доверял хоть какую-то ответственность. Мне бы носить дрова для печи и горшки с кипящей водой.

Но меня этот удел миновал. В первое же утро Зохан зажал меня в углу и сильно вдавил свою ложку мне в грудину.

– Знаешь, почему ты здесь?

– Мессеру Лоренцо понравилась моя еда.

Я же попал сюда именно по этой причине, и ни по какой другой, правда?

– Мессер Лоренцо сам и яйца сварить не может, – громко заявил Зохан.

Гомон большой кухни, готовящейся к тяжелому дню, волшебным образом притих, и все лица повернулись туда, где стоял я, притиснутый спиной к двери кладовой.

– Вследствие этого он полагает, что те, кто освоил искусство варки яйца, – Зохан ткнул ложкой мне в грудину, – выказали некоторые небольшие способности к варке яиц, являются созданиями полезными и достойными. И поскольку мессер Лоренцо считает, что варка яиц, не говоря уже о более сложных процедурах, является тайной сродни зачатию Святой Девы, – (ложка вдавилась глубже), – то если человек, который варит мессеру Лоренцо яйца, соизволит добавить нечто поистине чудесное, скажем соль и перец, мессер Лоренцо легко может счесть этого человека гением. Петраркой кулинарного искусства, например, а? Но я простой повар – что я могу знать о таких вещах? Однако мессер Лоренцо – великий и безмерно умный человек и, будучи таковым, склонен восхищаться гением, где бы тот ему ни попался. Ты, мальчик, пришелся ему по душе. Твое умение варить яйца очаровало его, поэтому от тебя потребуется проявлять свой редкостный гений не только для мессера Лоренцо, но и для всех его друзей, родственников, врагов и соперников. Почетно? Насколько я вижу, да, а? – (Ложка поднялась и мягко постучала меня под подбородком.) – Но ни на миг не думай, что ты повар, мальчик, – продолжил Зохан, натянуто улыбаясь. – Ты развлечение. Ты новая игрушка. Ты новая плясунья господина. Так что лучше бы тебе плясать, а? Лучше плясать.

Последние слова были подчеркнуты похлопванием ложки по моему уху, плечу и, наконец, по заднице: Зохан направил меня на работу, и от этого удара мой крестец болел еще час.

Кухня усердно бурлила. И мы плясали довольно хорошо: это был тщательно отрепетированный танец множества людей, где каждый вступал вовремя, повинуясь приказу Зохана или взмаху и удару его ложки. Каждый знал свое место, но только не я, конечно. Поначалу я мешал. Я попадал под каждую ногу, под каждый локоть, оказывался за каждым плечом. Меня должны были бы осыпать затрещинами, пинками и бранью, но все придерживали языки и руки: они не смели поступать иначе. Ведь я считался любимчиком, экспериментом великого человека, который повелевал, более или менее незримо, каждой жизнью в городе, не говоря уже о дворце и работниках дворцовой кухни. Я был только лишь еще одним усложнением в привычной пытке их дней: им следовало учесть меня, приспособиться ко мне и вдобавок удержать свои мысли при себе. Зохан рявкал: «Плясунья-а-а!» – и бранил меня достаточно для всех них, так что в некотором смысле это было хорошо и правильно. И сколько бы он ни страшил меня, я любил его так же сильно, как он, наверное, меня ненавидел в те первые пару недель. Я наблюдал за ним, как молодой волк наблюдает за своим родителем: учась, все время учась. Но я по-прежнему чувствовал себя мартышкой, выряженной благородным господином и усаженной за высокий стол для вечерней забавы. Две недели я страдал, понимая, что расстраиваю механизм. Я приходил домой, чтобы метаться и вертеться в постели, скользя по морям мелькающих досадливых снов.

Пошла третья неделя. Я прокрался на кухню и натянул рабочую одежду, ощущая, как нервический ужас скапливается лужицей в моем животе. Ожидался еще один день под девизом: «Плясунья, шевели задницей». И разумеется, Зохан приветствовал меня пренебрежительной бесстрастной дробью ложки и ткнул ею в направлении огромной камышовой корзины, из которой на каменный пол сочилась серая жидкость.

– Ты где был? – рявкнул он.

Я открыл рот, чтобы указать, что я здесь первый, но ложка поймала меня врасплох жалящим ударом по плечу.

– Эти выродки ждали несколько часов, – продолжил он, указывая на корзину. – Приготовь их, и быстро. От твоей лени весь город может перекосить.

Кипя от обиды, но сохраняя на лице маску беспечности, я подтащил тяжелую корзину к своему рабочему месту. Сняв крышку, я обнаружил блестящие волны щупалец и выпученные, смотрящие в никуда глаза. Это были каракатицы, прибывшие только утром на барже с побережья. Хотя они провели вне моря не больше дня, но уже начали портиться – совсем чуть-чуть, возможно, менее острый нюх, чем мой, не уловил бы. Я схватил каракатицу, шлепнул мяклую, осклизлую тушку на стол. Одним поворотом отвернул голову, воткнул пальцы за глаза, надавил. Клюв, размером и формой похожий на розовый бутон, сделанный из ногтей, выскочил посреди вялого цветка щупалец. Я отбросил его в сторону, взялся за твердые глазные яблоки и по очереди отрубил их у корня. Затем поднял тушку и стянул оболочку с млечно-белого колпака плоти, вывернул наизнанку, отрезал внутренности, стараясь не повредить мешочек с чернилами, оторвал желтоватую внутреннюю пленку и потянулся за следующей тварью.

К тому времени, как я закончил, возле меня лежали две груды – бледная плоть и громоздкое, страшноватое гнездо щупалец. Глаза веером раскатились по столу и напоминали огромный, зловещий павлиний хвост; рядом образовался колючий холмик клювов. Кишки – влажный моток серого, зеленого, бурого – засасывали мои пальцы, пока я сбрасывал их, горсть за горстью, в ведро. Клювы царапали мне кожу; глаза тварей пытались разбежаться, словно бусины порванного ожерелья. Унылый, похожий на запах спермы душок каракатицы пропитал меня с головы до ног: волосы, руки, одежду. Я думал, мне хотя бы позволят приготовить каракатиц – нафаршировать орешками пинии, изюмом и травами, например. Но когда я вернулся, опростав ведро вонючих отбросов на навозную кучу, Зохан приставил меня срезать жилки с кочанов черной капусты[11], лежащих огромной грудой. Я бездумно резал, раз за разом проводя лезвие ножа через сморщенные, извивистые листья, и когда с ними было покончено, понадобилось порубить травы для баттуты.

Кухня громыхала и дребезжала в полную силу. Мне до смерти хотелось попасть к шкварчащей сковороде, приготовить что-нибудь, но, как обычно, для меня это было так же недостижимо, как для мальчика на побегушках. Я уже нарезал полкорзины свекольной ботвы, механически двигая ножом и наблюдая за работой остальных, когда мой взгляд остановился на противне, поставленном слишком близко к огню. Его наполняла белая кипящая жидкость – драгоценное бланманже. Зохан отошел в уборную, иначе он бы уже набросился на повара. Не раздумывая, я указал на грузного и коренастого человека, который стоял рядом с огнем, почесывая нос. Его звали Нен; этот парень бродил по всей кухне неторопливо и нарочито, преисполненный уверенности в себе, но, кажется, никогда ничего не делал, а только путался под ногами.

– Ты! Какого дьявола ты творишь? Сними с огня и перемешай! Кто тебе сказал перестать мешать?

Человек послушался, а потом гневно уставился на меня, преданный собственной привычкой повиноваться.

– И ты! – продолжал я, переведя взгляд на резавшего лук парня – молодого, однако старше меня. – Разве так режут лук? Почему бы не подать мессеру Лоренцо целую луковицу на тарелке? Чокнутый… Как яблоко? Ты пытаешься убить мессера Лоренцо, да? Как он должен переваривать эти огромные куски?

Нене теперь мешал бланманже, но угрюмо и вяло водя ложкой туда-сюда в густой белой массе, как будто все это было ниже его достоинства. Я выхватил ложку из его руки и плечом оттолкнул недотепу с дороги.

– На меня смотри, да?

Бланманже – штука тонкая, его трудно приготовить, еще сложнее приготовить безупречно, а вот испортить можно в мгновение ока. Козье молоко, рисовая мука, протертая каплунья грудка, сахар и розовая вода. Оно должно получиться белым, как внутренняя сторона бедра девственницы, и белизна его – мерило искусности кухни.

– Надо быть нежным, как будто младенца держишь.

Все работники бросили свои занятия и уставились на меня со всем отвращением и ненавистью, которые до сих пор мариновались внутри их. Я понял, что наделал, а затем в мою голову пришла мысль: «Они сейчас меня убьют», потому что суставы пальцев уже белели вокруг рукоятей ножей, ручек кастрюль, пестиков. Я переводил взгляд с одного лица на другое, возможно пытаясь прикинуть, кто набросится на меня первым. Но в этот момент в кухню вошел Зохан.

Никто не сказал ни слова, однако он все понял. Он узнал. Не шевельнув бровью, он подошел туда, где стоял я рядом с противнем с бланманже. Он посмотрел на Нене, на меня, затем его яростный взгляд вобрал стол, огонь, каждую живую душу в кухне, всех застывших столбом в ожидании. Маэстро поднял палец, макнул его в бланманже, задумчиво сунул между сжатыми губами. Его глаза закрылись, опять открылись и вонзились прямо в мои.

– Перекипело.

– Маэстро! – запротестовал Нене. – С ним все хорошо!

– Я тебе говорил! – сказал я Нене. – Он мешал его так, как спящий мнет свой член, маэстро.

– Это было не очень-то профессионально, а, Нене? – спросил маэстро.

– Но…

– Нене, ты ленив. Мы все тебя тащим и поддерживаем: я, все твои друзья здесь. Милая маленькая Плясунья пыталась оказать тебе услугу. Выметайся с моей кухни и не возвращайся. Твой заработок я пришлю с кем-нибудь.

С этими словами Зохан повернулся ко мне и облокотился о стол, так что его затылок оказался в паре ончиа[12] от лица Нене. Я видел, как шевелятся губы несчастного, цвет утекал с его обычно румяных щек. Он поколебался мгновение, возможно ожидая, что кто-нибудь придет ему на помощь, но в кухне царила полнейшая тишина, лишь потрескивал огонь да шипела горячая вода и масло. Расправив плечи, парень развернулся и вышел из кухни, неуклюже и слишком быстро.

– А теперь ты, Плясунья. Какие острые глаза Всевышний тебе дал! Какое чутье на промахи твоих товарищей! Что нам теперь делать с эти бланманже, не подскажешь?

– Выбросить и начать заново, – жизнерадостно ответил я, ища на лице маэстро хоть какое-нибудь чувство.

– Верно. Верно. Тогда отнеси его в нужник, хорошо? И как думаешь, ты сможешь сделать нам новое вовремя для подачи на стол?

– Конечно, маэстро!

Радость раздувала мне ребра.

– Я не сомневаюсь, что ты смог бы. Но вместо этого ты возьмешь лопату и метлу и вычистишь отхожее место и помойный двор, так чтобы даже мессер Лоренцо не побрезговал есть свой ужин с этих камней.

Молчание. Но я чувствовал их: все глаза, сосредоточенные на мне, и каждый взгляд горел ненавистью, злостью и радостью от моего падения. А прямо передо мной маэстро, массивный и неподвижный, словно дорожный столб на перекрестке, куда я внезапно пришел. Еще минуту назад я и не думал, что заблудился, но теперь вдруг оказался перед выбором… между чем и чем? Передней дверью и задней? Побегом и унижением? Жизнью, какой-никакой, или смертью всего, что для себя навоображал. Затем я вспомнил о Тессине, о том, как хотел ей рассказать, что работаю на Медичи, что стану важным человеком.