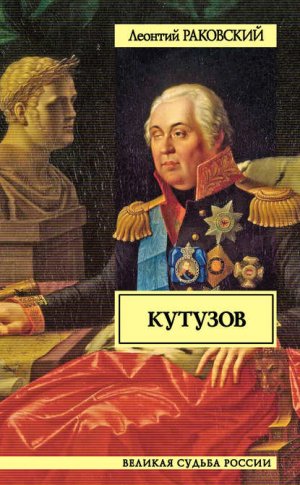

Кутузов Михайлов Олег

— В тебе весу-то не больше, чем в мешке овса!

— Будь за кучера!

Ничипор, ухмыляясь, остался сидеть на козлах.

Молодежь мигом распрягла тройку, ухватилась за оглобли, за коляску.

"Не развалилась бы она от их усердия, ишь как уперся в крыло!" — думал Михаил Илларионович, глядя, с каким рвением народ потащил коляску в город.

Кутузов с триумфом въехал в Гжатск. К коляске отовсюду бежал народ. Главнокомандующего подвезли к двухэтажному дому купца Церевитинова. Церевитинов, седой, кряжистый старик, встретил Кутузова у крыльца с поклоном, с хлебом-солью:

— Добро пожаловать, ваше сиятельство!

Михаила Илларионовича, словно архиерея, подхватили под руки и повели по устланной коврами лестнице наверх. Хотели сейчас же усадить за стол — откушать, но главнокомандующий отказался: дело прежде всего!

У дома его ждала толпа курьеров, прискакавших к нему с разных концов России, а в двадцати верстах от Гжатска — вся русская армия.

Кутузов слушал, как Кудашев и Кайсаров читали ему донесения, и тут же диктовал ответы.

По высокой лестнице, звеня шпорами, бегали ординарцы, курьеры, вестовые.

Главнокомандующий два часа занимался письмами, потом поехал в Царево-Займище.

Народ не расходился, стоял у дома, запрудив улицу. Сколько надежды светилось в глазах этих людей, которые встречали Кутузова!

"Ведь через день-другой им придется бросать все нажитое — дома, имущество", — с болью думал Михаил Илларионович, приветливо махая гжатцам из коляски своей бескозыркой.

Приезд Кутузова вызвал в армии всеобщее ликование. Какой-то остряк удачно обмолвился:

- Барклай де Толли

- Не нужен боле —

- Приехал Кутузов

- Бить французов!

Эта фраза вмиг пронеслась по всему лагерю и стала повторяться на каждом шагу.

— Теперь держись, франц-Полиён!

— Михайло Ларивоныч не будет с вами прохлаждаться, а раз-два — и пожалуйте бриться!

— Да, да, милости просим, дорогие гости, на честный пир!

— Он заставил турок на Дунае конину жрать!

— Он по-суворовски: канители тянуть не любит!

Во многих полках солдаты и офицеры знали Кутузова по старой совместной службе, по прежним походам и победам. Старослуживые рассказывали молодым, как турецкая пуля пролетела через оба виска насквозь и один глаз у Михайлы Ларивоновича чуть усидел на месте, а второй вылетел, как воробей из гнезда.

— А как же, дяденька, он теперь одним-то глазом видит?

— Видит лучше, чем ты двумя. Он все, брат, видит! Что у тебя подвертки сносивши и что хлебушка ешь не досыта, все!

Тысячеустая молва подхватила и разнесла по лагерю первые слова, сказанные Кутузовым в Цареве-Займище. Светлейший проходил с Барклаем по фронту выстроенного для встречи главнокомандующего почетного караула 1-й роты лейб-гвардии Преображенского полка. Глядя на рослых, ражих преображенцев, Кутузов как бы про себя сказал:

— С такими молодцами — и отступать!

В этой фразе могло быть все: и укор, и сожаление, и удивление.

Армия, два месяца отступавшая перед врагом, уже сама начала сомневаться в своих силах и возможностях. И одна эта фраза победоносного полководца, своего, родного, русского человека, вернула армии веру в себя:

— Право слово, что мы — не русские? Что мы — трусы?

— Что уж, так-таки мы ничегошеньки не стоим?

Затем вся армия говорила об орле, который парил над Кутузовым, когда он объезжал полки.

Оказалось, что орла видело больше народа, чем можно было предполагать. Спорили лишь о том, где это произошло: одни говорили, что когда главнокомандующий подъехал к 6-му пехотному корпусу генерала Дохтурова, а другие божились, что у 2-го пехотного корпуса толстяка генерала Багговута. Солдаты подмечали все, по-своему расценивали каждый шаг Михаила Илларионовича.

Все генералы — Барклай, Багратион, Беннигсен, Ермолов, вся свита были в парадной форме, при орденах, а на Михайле Ларивоновиче сюртук без эполет, да еще нагайка через плечо, как у казака. У всех у них были форсистые черные шляпы с петушиными — то черными, то белыми хвостами, а на голове у Кутузова — какая-то простецкая бескозырка с красным околышем. И ехал он не на каком-нибудь кровном жеребце, а на гнедой, невзрачной, спокойной кобыленке, не как новый главнокомандующий, "новая метла", а как свой, давнишний родной человек. Будто он всегда был со всеми ими от самой границы, будто шагал он в зной и непогоду по белорусским пескам, с болью в сердце отдавал врагу свою землицу и вместе со всеми клял этих сановных немцев-изменников, что наплодил в армии белобрысый царь.

Услыхав где-то в соседнем корпусе громкое, задорное "ура", солдаты без команды схватывались — чистились, осматривали обмундирование и амуницию, хотели предстать перед Михаилом Илларионовичем в лучшем виде.

— Дай-ка, братец, иголочки с ниточкой.

— Зачем?

— В мундире фалада по шву расползлась, подлая.

— А у меня в тесачном ремне пряжка расхлябавши. Хорошо еще — увидел.

— Ах ты, подлая, не лезет! — сокрушался старик, вдевая нитку в иглу.

— Ты бы, дяденька, табачку понюхал: говорят, хорошо глаза прочищат!

— Ладно, молод еще учить. "Глаза прочищат!" Тебе бы вот спину шпицрутеном прочистить. Узнал бы!

Но солдаты так и не успевали навести в своем хозяйстве порядок: главнокомандующий уже въезжал в расположение их полка. И ничто не ускользало от его заботливого взгляда.

— Не тянитесь, ребятушки, не надо! Я приехал только посмотреть, здоровы ли дети мои. В походе солдату не о щегольстве думать. Отдыхайте, пока отдыхается! — по-отечески говорил Кутузов.

Солдаты были в восторге от нового главнокомандующего:

— Вот приехал наш батюшка. Он все солдатские нужды знает!

— Это не Барклаев. Тот ни словечка тебе не скажет, смотрит, как протопоп!

— А потому, что и говорить по-русски Барклаев не горазд.

— Верно. И энтот жилистый, деревянный Бениксон — не может. Я слыхал в осьмом годе в Пруссии, как он командовал: "Полк впруд!"

— А это что ж значит такое — "впруд"?

— Вперед. Он заместо "вперед" говорит — "впруд". Немец ведь!

— Охо-хо! — хохотали солдаты.

Кутузов проехал по лагерю, осмотрел и одобрил позицию, выбранную для генерального сражения, принял рапорты начальников отдельных частей.

Ему показали карманный разговорник, который нашли у пленного французского офицера. Разговорник был четырехъязычный — на французском, немецком, польском и русском языках. В нем на первой странице стояли такие фразы:

- Господин мужик дай меня кушат

- Я лублу курица

- масло,

- яйко

- вещина

- Мужик я алкаю

- я жажду

- Стели меня постел

Михаил Илларионович с возмущением качал головой:

— Навязались гости на нашу шею!

После осмотра позиции Барклай пригласил Кутузова к обеду. У Михаила Богдановича собрался весь цвет русской армии.

Садясь за скромно сервированный стол в доме, где поместился Барклай, Михаил Илларионович невольно вспомнил Павла Васильевича Чичагова.

Адмирал привез на турецкий фронт в Яссы пять подвод с дорогими сервизами и столовым прибором. Павел Васильевич, конечно, удивил бы гостей не только посудой, но и разнообразием и обилием блюд. А у скромного Михаила Богдановича ждать разносолов и роскоши не приходилось. Он зачастую обедал по-суворовски, из солдатского котла.

Барклай де Толли держался с большой выдержкой и достоинством. Он не показывал своей горькой обиды, что вынужден уступить командование Кутузову. Продолговатое лицо Барклая было так же бледно, как всегда, только на высоком лбу, переходившем в лысину, выступал пот, да от волнения едва заметно дрожала раненая правая рука, которой Барклай владел не совсем свободно.

В роли гостеприимного хозяина он был не по-русски чопорен, немногословен и сух. Угощать и развлекать беседой Барклай не умел.

Зато был оживлен и превосходно чувствовал себя князь Багратион. Горячий, но отходчивый, он уже без неприязни смотрел на Барклая, который так возмущал его своим отступлением. Растягивая гласные ("Па-анимаете, друг мой А-алексей Петрович!"), Багратион говорил с сидевшим рядом с ним, Ермоловым: они дружили.

Суровый красавец Ермолов слушал Багратиона со своей всегдашней неестественной улыбкой. Из-под густых кустистых бровей, которые были бы под стать какому-нибудь семидесятилетнему старику, а не тридцатипятилетнему молодому человеку, глядели проницательные серые глаза. У этого могучего великана был звучный, настоящий командирский, но вместе с тем чрезвычайно приятный голос. Высокий, статный, Ермолов производил впечатление богатыря; солдаты так и звали его: Ермолай-богатырь. Они говорили: "Надень наш Алеша мужичий тулуп и замешайся в толпе на базаре, и то у тебя шапка запросится с головы, когда увидишь его!" Так величествен был Ермолов с мощной фигурой и львиной головой.

Рядом с ним сидел маленький, нездорово тучный Дмитрий Сергеевич Дохтуров.

В этом небольшом и слабом теле жила не доступная слабостям большая душа. Когда русская армия подходила к Смоленску, Дохтуров только что выздоровел после горячки. Барклай послал спросить у него, может ли Дохтуров принять на себя оборону Смоленска. "Лучше умереть на поле боя, чем на постели", — ответил Дохтуров и мужественно принял на себя это трудное, ответственное поручение.

Михаил Илларионович спросил у Дмитрия Сергеевича, как он теперь чувствует себя.

— Спасибо, Михаил Илларионович, окреп после смоленской баталии, — ответил, улыбаясь, Дохтуров.

Солдаты любили его за доброту, веселость и бесстрашие.

"Коли наш Дохтур где станет, туда надобно посылать команду с рычагами — иначе его не сдвинешь с места", — смеялись его солдаты.

За Дохтуровым шли такие же герои: бестрепетный (как называл его мало о ком отзывавшийся хорошо язвительный Ермолов) Николай Николаевич Раевский и два генерала-суворовца: скромный и тихий Неверовский, доставивший столько хлопот французам у Красного, и быстрый, распорядительный Коновницын. Всегдашнее спокойствие Коновницына вошло у солдат в поговорку.

"Наш генерал — что на смотру, что на полковом празднике, что в бою — всегда одинаков", — говорили они.

Рядом со спокойным Коновницыным сидел вспыльчивый, горячий Толь.

Ширококостый, он казался квадратным. Толь беседовал со своим сослуживцем, генерал-квартирмейстером, худощавым, ничем не замечательным стариком Вистицким, походившим на Дон-Кихота, и красавцем французом, начальником штаба армии Багратиона, генералом Сен-При.

За Сен-При сидели два черных и курчавых кавалериста — крючконосый Орлов-Денисов и неумный Уваров, которого звали за глаза "жё, сир". Когда в Тильзите Наполеон спросил у Уварова, кто командовал русской кавалерией, то Уваров, плохо говоривший по-французски, ответил "жё, сир" вместо правильного "муа, сир". За Уваровым восседал важный, напыщенный Беннигсен, с провалившимся, как у старой бабы, узким ртом и птичьим, хищным носом. Беннигсен плохо понимал русский язык, и, когда за столом смеялись, он подозрительно косился — уж не над ним ли?

Возле насупленного худощавого Беннигсена поместился добродушный плотный Багговут.

За обедом говорили о разном.

Багратион потешался над тем, как Ростопчин написал ему, что "женщины, купцы и ученая тварь едут из Москвы, и в ней становится просторнее".

Ермолов рассказал о своем разговоре с пленным французским офицером, которого захватили накануне.

— Наполеон, узнав о вашем назначении, вспомнил о вас, ваше сиятельство, — сказал Кутузову не то с почтением, не то с иронической улыбкой Ермолов.

— Как же Наполеону не признать меня — чай, я старше его по службе! — отшутился Михаил Илларионович.

— И до чего нахальны французы, — продолжал Ермолов. — Я спрашиваю у офицера: "Вы давно из Франции?" — "Всего три дня". — "Как три дня?" — "А так, — отвечает, — три дня назад я был в Смоленске, а разве Смоленск не французский?"

— Ну и нахальство! — возмутились все, даже слегка покрасневший француз Сен-При.

— У турок тоже спеси было сначала хоть отбавляй, а потом запели лазаря, — заметил Кутузов.

— И армия так думает, ваше высокопревосходительство, — вставил Багговут. — Вот я вчерась слыхал в Минском полку какие вирши:

- Летит гусь

- На святую Русь.

- Русь, не трусь —

- Это не гусь,

- А вор-воробей.

- Русь, не робей,

- Бей, колоти

- Один по десяти!

После обеда Михаил Илларионович поехал в отведенный ему пустой дом. Все жители Царева-Займища еще позавчера выехали из деревни, которая стояла на той самой позиции, где предполагалось дать генеральное сражение. В доме остался один кот — он не видел опасности и не захотел покинуть насиженного угла.

Михаил Илларионович устал за этот бесконечный, полный самых разнообразных впечатлений, долгий день. Он отложил до завтра организацию своего штаба.

На людях Михаил Илларионович был весел и разговорчив, а тут помрачнел и замолчал. Сидел у стола при свечах перед разложенной картой, не спеша пил чай с вишневым вареньем Катеньки и думал.

Положение оказалось тяжелее, чем он предполагал. Ни царь, считавший себя великим полководцем, ни военное министерство не подготовились к войне. Занимались только ненужной муштрой. Военный министр Аракчеев помнил лишь один завет: "Двух забей, третьего выучи!"

А чему выучить? Тянуть на парадах носок…

Война стояла у порога, Наполеон усиленно, тщательно готовился к ней, об этом знали и император Александр и Аракчеев, а о резервах не подумал никто из них.

Трудолюбивый, заботливый Барклай только два последних года был военным министром. Он успел сделать очень немного.

И теперь оказалось вот что.

Обещанная фантазером, краснобаем и вруном Ростопчиным "вторая стена" была просто мифом. Позади Гжатска никакой "стены" не стояло. Ростопчин хвастался, что "московская военная сила" составляет семьдесят пять тысяч человек, по спискам же значилось лишь двадцать пять, а в наличии, готовых к отправке в армию, всего семь тысяч! И эти семь тысяч были без ружей и в лаптях.

Гора родила мышь.

Кутузов знал "сумасшедшего Федьку". Знал, что Ростопчин такой человек, о котором народ метко говорит: "У него на вербе груши растут!"

Михаил Илларионович сразу же не поверил в широковещательные ростопчинские обещания и потому еще в пути из Петербугра старался сам выяснить истинное положение вещей. И только здесь, в Цареве-Займище, все окончательно прояснилось.

Единственным настоящим резервом были пятнадцать тысяч рекрутов Милорадовича, наспех собранных и наспех обученных. А в действующей армии оказалось налицо меньше: по спискам числилось в 1-й и 2-й армиях около ста тринадцати тысяч человек, а на самом деле было лишь девяносто шесть. Чуть ли не вдвое меньше, чем у Наполеона. Кроме того, приходилось считаться с тем, что армия, отступая, прошла без отдыха более восьмисот верст.

Уезжая из Петербурга, Кутузов полагал, что с потерей Москвы будет потеряна Россия. Поэтому о дальнейшем отступлении он не хотел и думать. Встретив в Гжатске офицеров, высланных Барклаем для осмотра оборонительных позиций, Кутузов велел им возвратиться в Царево-Займище. "Мы и без того слишком много отступали", — сказал им главнокомандующий.

А теперь выяснилось, что резервов нет, ружей, патронов, снарядов, шанцевого инструмента не хватает, хлеба — в обрез…

Придется отступать.

Надо хоть собрать все, что можно. Надо вернуть в строй солдат, которые взяты из полков командирами для разных поручений и услуг, собрать отставших, подтянуть дисциплину, навести порядок.

Надо отступать…

Приходится сохранять хорошую мину при плохой игре. Не показывать никому, что у самого на душе. Ни словом не обмолвиться о своих замыслах и планах.

Михаил Илларионович сидел у стола в тяжелом раздумье. Изредка отхлебывал из стакана остывший чай, ел яблоко.

Кудашев и Кайсаров вполголоса говорили в углу, просматривая списки армии, донесения. Ничипор с вестовым стлали барину постель. Резвой молча сидел у стола за стаканом чаю. На коленях у него примостился хозяйский кот, который подружился с Павлом Андреевичем, — дремал и мурлыкал, иногда на секунду широко открывая свои большие янтарные зрачки.

— Ложитесь-ка спать, мальчики. Утро вечера мудренее. Мы сегодня мало спали, — сказал Михаил Илларионович, тяжело вставая и начиная ходить по комнате от порога до темного красного угла, в котором остались только следы от икон да висела паутина.

Кудашев и Кайсаров послушались, улеглись на лавках и быстро, по-молодому, уснули.

Резвой продолжал сидеть, поглаживая кота рукой. Свечи оплывали.

Михаил Илларионович сам потушил одну из них, догоревшую до бумаги. Он все ходил из угла в угол. Одна половица скрипела, и Михаил Илларионович старался не ступать на нее.

Наконец он остановился у стола.

— Что ж, матушка-Россия не клином сошлась! Есть где расшагаться! — сказал как бы про себя Кутузов.

Резвой понял: боя у Царева-Займища не будет.

Не успел Кутузов на следующий день встать, как к нему пожаловал Беннигсен.

Увидев поддержку царя и поняв, что не все еще у него потеряно, Беннигсен стал снова назойливым и нахальным. Интриговав до сих пор против Барклая, и интриговав не без успеха, Беннигсен был готов начать борьбу против Кутузова: он не оставлял надежду стать первым лицом в армии. Беннигсен попросил главнокомандующего определить его положение.

— Его императорское величество приказал мне воспользоваться вашими знаниями, генерал. Сегодня я отдаю свой первый приказ по армии и не премину в нем сказать о вас, — ответил Михаил Илларионович.

Приказ был написан. Кутузов объявил о своем назначении главнокомандующим всеми русскими армиями. В приказе один абзац относился к Беннигсену:

"Г. генерал от кавалерии барон Беннигсен состоять будет относительно ко мне на таком же основании, как и стоят начальники главных штабов относительно к каждому из гг. главнокомандующих армиями".

Назначить Беннигсена начальником своего штаба Михаил Илларионович не собирался. Он только уточнил границы его прав.

Вчера, находясь полдня при армии, Кутузов был в ней еще как бы гостем, а сегодня становился хозяином. Еще с дороги Михаил Илларионович мог писать Барклаю:

"Мое замедление ни в чем не препятствует Вашему высокопревосходительству производить в действие предпринятой Вами план до прибытия моего".

Но сегодня, вступив в командование, Кутузов смотрел на все иными глазами. Он считал, что нельзя давать генерального боя до тех пор, пока не собраны все резервы, насколько мизерны они ни оказались бы в действительности.

Корпус Милорадовича только кончал сосредоточиваться у Гжатска, Московское ополчение спешно стягивалось к Можайску, Верее и Рузе.

Кроме того, сама позиция у Царева-Займища не удовлетворяла Кутузова: позади намеченной русской линии находилась обширная болотистая долина реки Сежа.

Барклай, доведенный до крайности обидными подозрениями и упреками в измене и трусости, вынужден был согласиться дать бой у Царева-Займища, хотя не мог не видеть слабости своей позиции.

Кутузову же торопиться во что бы то ни стало не приходилось. И он решил отступить, каким бы странным это ни показалось.

Вечером главнокомандующий отдал приказ отходить на восток.

Армия оставила Царево-Займище.

Приезд Кутузова так поднял дух армии, что некоторые солдаты, уходя из Царева-Займища, говорили:

— Ну вот — идем на француза!

— Да ты что, аль не видишь, куда тя ноги несут? — огрызался другой. — В Гжатск идем!

— А пущай и в Гжатск! Все равно французу от этого не поздоровится!

В темноте проходили смятенный отходом армии, взбудораженный город. Михаил Илларионович с болью в сердце проезжал по улицам Гжатска, который так тепло его встречал. Он и раньше отлично понимал душевное состояние честного, преданного России Барклая, которому пришлось отступать восемьсот верст, а теперь сочувствовал ему еще более.

Армия остановилась в десяти верстах от Гжатска, у деревни Иваново. Здесь Кутузов наконец организовал свой штаб.

Недоверчивый, видевший в жизни много подвохов и каверз, Кутузов составил свой штаб из преданных ему людей.

Новые назначения вызвали много толков среди штабных.

Генерал-квартирмейстером Кутузов назначил генерал-майора Вистицкого, высокого, худощавого старика, который занимал эту должность во 2-й армии Багратиона. Все знали, что Вистицкий звезд с неба не хватает, что он самый старый в квартирмейстерской части и что он будет только ширмой.

В следующей строке приказа после упоминания о Вистицком шла одна лаконичная фраза:

"Той же части полковнику Толю находиться при мне".

Полковник Карл Толь служил генерал-квартирмейстером в 1-й армии Барклая. Небольшой, плотный, Толь был энергичен, напорист и трудолюбив. Павел I, уволивший из квартирмейстерской части ряд офицеров, оставил Толя за красивый почерк. Михаил Илларионович знал Толя еще по кадетскому корпусу, знал, что Карлуша не только красиво пишет, но и что он неглуп. Его портили вспыльчивость и самолюбие. В корпусе Толь запустил чернильницей в товарища за то, что тот посмеялся над его плебейским лицом. А кичился Толь тем, что сам великий Суворов произвел его в капитаны за удачную разведку во время Итальянского похода.

Никто не сомневался в том, что не старик генерал-майор Вистицкий, а тридцатипятилетний Толь станет фактически генерал-квартирмейстером армии.

Всех удивило и следующее назначение: своим дежурным генералом Кутузов назначил полковника Кайсарова.

В Иванове Михаил Илларионович впервые написал коротенькое письмо домой, Екатерине Ильинишне:

"Я, слава богу, здоров, мой друг, и питаю много надежды. Дух в армии чрезвычайной, хороших генералов весьма много. Право, недосуг, мой друг. Боже, благослови детей".

И отослал более длинное письмо дочери Анне Хитрово, которая жила у Тарусы, между Калугой и Серпуховом:

"Друг мой Аннушка и с детьми, здравствуй! Это пишет Кудашев, так как у меня немного болят глаза и я хочу их поберечь. Какое несчастье, мой друг, находиться столь близко от вас и не иметь возможности вас расцеловать, но обстоятельства очень трудные.

Я твердо верю, что с помощью бога, который никогда меня не оставлял, поправлю дела к чести России. Но я должен сказать откровенно, что ваше пребывание возле Тарусы мне совсем не нравится. Вы легко можете подвергнуться опасности, ибо что может сделать женщина одна, да еще с детьми; поэтому я хочу, чтобы вы уехали подальше от театра войны. Уезжай же, мой друг! Но я требую, чтобы все сказанное мною было сохранено в глубочайшей тайне, ибо, если это получит огласку, вы мне сильно навредите.

Если бы случилось так, что Николай не получил бы разрешения губернатора на выезд, то вы должны уехать одни. Тогда я сам улажу дело с губернатором, указав на то, что мужу надлежит сопровождать свою жену и детей. Но вы, дети мои, уезжайте во что бы то ни стало.

Я чувствую себя довольно сносно и полон надежды. Не удивляйтесь, что я немного отступил без боя, это для того, чтобы укрепиться как можно больше".

Михаил Илларионович уже понимал, что война угрожает самой Москве.

Он твердо решил дать сражение Наполеону перед Москвой.

Главнокомандующий отправил Толя и Беннигсена к Можайску отыскать более удобную позицию для боя. Кутузов доверил бы выбор одному Карлуше, но ему так надоел этот длинный, пронырливый ганноверец, что он с радостью поручил выбор позиции Беннигсену.

Глава пятая

"ПРО ДЕНЬ БОРОДИНА"

Лермонтов

- Недаром помнит вся Россия

- Про день Бородина!

Все полки 27-й пехотной дивизии генерала Неверовского завидовали виленцам: им посчастливилось расположиться у самых деревенских огородов.

Когда вчера на рассвете армия пришла к реке Колоча и обер-квартирмейстер корпуса стал шагами отмеривать каждому полку его место, Виленский пехотный полк оказался возле изломанных заборов деревни Шевардино, которая лежала между двумя смоленскими трактами: Старым — узким, малоудобным проселком и Новым — широкой дорогой, обсаженной молодыми березками.

Правда, огородами пользовались не одни виленцы: само Шевардино заняло начальство — командующий войсками участка генерал-лейтенант Горчаков, доводившийся, как говорили, родным племянником великому Суворову, и командир 27-й дивизии Дмитрий Петрович Неверовский со своими штабными.

Пронырливые и прожорливые генеральские и штабные денщики и вестовые раньше виленцев хорошо обшарили каждую грядку, но все-таки кое-где еще удавалось найти морковку, репу или картофелину поменьше, которой генеральские денщики брезговали, да у забора рос дикий чеснок. Виленцам и это оказалось на руку, потому что с хлебушком в армии было не ахти как. 27-я дивизия, прошедшая столько верст в походах и боях, привыкла жить по-цыгански — на подножном корму. И потому солдаты оценили столь удачное размещение.

Хуже обстояло с водой. В полуверсте протекала речушка Каменка, но она пересохла за лето. Колодец в Шевардине был, но его быстро вычерпали, и генерал-лейтенант поставил к колодцу часового, чтоб воду из него не брал никто — ни пеший, ни конный. Драгуны, кирасиры и ахтырские гусары, стоявшие на флангах 27-й дивизии, рыскали за водой всюду. Лучше всех было егерям: их рассыпали по кустикам у правого берега Колочи. Воды в Колоче было тоже не бог весть сколько, но все ж напиться и постирать порты хватало. Многие купались, несмотря на то что не только давно прошел ильин день, но даже и яблочный спас.

У самой проселочной дороги, ведущей из Шевардина в Семеновское, расположилась 1-я рота 2-го батальона виленцев. Солдаты устраивались на новоселье: долго ли, коротко ли придется стоять здесь, а надо соорудить шалашик, благо кустов хватает; будет ли завтра бой, останешься ли в живых или нет, а не грех подумать о том, что оторвалась подметка и холщевые брюки из белых, как положено, превратились в черные. Хорошо, что портупею не приказывали белить; она давно сделалась желто-бурой.

Некоторые отдыхали, покуривая. Накануне боя думали о своем, вспоминали:

— Так-то, брат, я и сказал жене: прощай, мол, Федосьюшка, да смотри ты у меня, а то, вот те крест…

— Ну что ж? И побьешь ее, коли что, отведешь душеньку: ведь законная, попом венчана!

— А что, братуха, у вас в селе солдаты стоят?

— Как же, сказывали земляки, всеё зиму стояли. Да еще гусары…

— Эх, гладыри…

Другие смотрели с высокого Шевардинского холма на извилистую Колочу, на зеленый купол бородинской церкви, на березовые рощи и кусты, уже расцвеченные яркими осенними красками, на кое-где скошенные, а где и просто вытоптанные людьми и лошадьми, исполосованные колесами пушек шевардинские, семеновские и алексинские поля. Перебрасывались фразами:

— Поля-то хороши, а их истолкли, изгадили…

— Не жаль — господское…

— Чудак, право: чьи бы ни были, а все наши, русские.

— Да, овсы знатные были.

— Урожай нонче всюду хороший.

— А место для жительства тут веселое: пригорки, речки, лес.

— Для пахоты не больно способное — вишь, на поле камней сколько!

— Будет здесь бой аль опять отойдем?

— Коли б еще нас разбили, тогда понятно б было, почему отступаем, а то отдаем Расею. И нас только мучат походами…

— Будет бой. Зачем же у нас вон батареи насыпают, а у Семеновской окопы роют?

— И в Цареве-Займище тоже рыли, а что толку-то?

— Пойдем дальше — Расея широкая. Какая тут позиция — холмы да речки.

— Много ты понимаешь! Раз холмы есть, стало быть, защищаться свободно.

— Братцы, гляньте, — сказал высокий носатый Левон Черепковский, — к нам какие-то гости жалуют.

Действительно, из Смоленской к Шевардину катила коляска, а за ней группа всадников.

Гостей увидали не только батальоны, расположенные у дороги, их заметило в Шевардине начальство. Из деревни, торопливо застегивая мундиры и повязывая шарфы, вышли генералы — высокий, сосредоточенно-серьезный Горчаков и небольшой, улыбчивый Неверовский.

Коляска остановилась у самой дороги. Из нее, тяжело ступая, вышел тучный старик. Ехавшие верхами за коляской генералы и штабные офицеры слезли и почтительно обступили старика.

— Сам! Сам!

— Кутузов!

— Где? Который?

— Да вона стоит в середке, показывает что-то вниз, в семеновскую лощину.

— А кто тот, горбоносый, быстрый?

— Эх ты, не знаешь! Это ж наш князь Багратион.

— Неужто? Горячий!

— Он грузин.

— Нет, он не грузен. Худощав.

— Да не то. Ты не понимаешь: грузин — это нация такая.

— Какая?

— Он с Капказу. С теплых вод.

— А мне сказывали — Багратион русский.

— Да, русский. Самый настоящий православный, но — грузин.

— Наш енарал Митрий Петрович встрял в беседу. Что-то говорит дельное, вишь, Багратион поддакивает.

— И Кутузов кивает головой, не спорит.

— Митрий Петрович может: башковат.

— Кутузов идет к коляске. Вона садится. Уезжает.