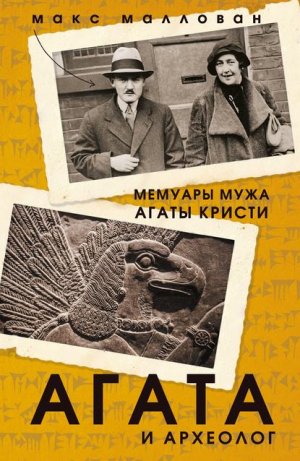

Агата и археолог. Мемуары мужа Агаты Кристи Маллован Макс

Успех Агаты в качестве автора детективных историй повлёк за собой одно неудобство: любые её попытки попробовать себя на новом литературном поле натыкались на неодобрение издателей. Ни один автор детективов не работал так долго на этом поприще. Дороти Л. Сэйерс, самая, пожалуй, известная её современница, сдалась после семи или восьми весьма успешных книг и переключилась на религию, Данте и на другие литературные жанры.

Но всё же пришло время, когда Агата вырвалась на свободу и начала писать под псевдонимом Мэри Вестмакотт. Она настолько талантливый рассказчик, что эти книги тут же были признаны удачными и приобрели широкую известность. Много лет Агате удавалось сохранять анонимность. Под именем Мэри Вестмакотт она могла рассуждать на многие интересовавшие её темы: говорить о музыке, театре, о психологии амбиций, о проблемах творческих людей. Все эти вопросы затрагиваются в «Хлебе великанов». Но я думаю, что настоящим освобождением, которое давал Агате этот новый жанр, была возможность создавать глубокие характеры, не оглядываясь на структуру детективного сюжета, которой должны быть подчинены все персонажи. В детективе, где читателю предлагается вычислить убийцу, сложно посвятить много времени изучению одного и того же характера, тем более нескольких. Под новым именем Агата была свободна от подобных ограничений.

Первым романом под псевдонимом был «Хлеб великанов» (1930); Агата посвятила его памяти матери. Это книга о композиторе, о гении, которому пришлось освободиться от всех любовных и человеческих уз, чтобы достичь цели и создавать свои шедевры. Слишком ли это высокая цена? Решать предстоит читателю. Думаю, в какой-то степени эта трагичная история была навеяна общением с музыкантом, чьи родители были хорошими знакомыми сестры Агаты — с Роджером Коуком, давно покойным. Следующим шёл «Неоконченный портрет» (1934) — частично автобиографическое, частично художественное произведение, о котором я уже подробно рассказал в предыдущей главе.

Далее вышел роман «Вдали весной» (1944). Его действие снова переносит нас в знакомые места. Главная героиня — женщина, которая возвращалась домой, побывав в гостях у дочери в Ираке, и застряла в пути из-за затопления железнодорожных путей. Сюжет построен на самоанализе персонажа. Это история о переоценке собственных убеждений, о том, как опасно всегда «знать, как лучше». Роман удостоился высшей похвалы в «Нью-Йорк таймс» от Дороти Хьюз. Она написала так: «Ни одна история не трогала меня так сильно после незабвенной „Короткой встречи“… „Вдали весной“ — настоящий шедевр, когда-нибудь он станет классикой».

Темой романа «Дочь есть дочь» (1952) стала известная жизненная проблема — скрытые отношения любви-ненависти между матерью и её единственным ребёнком, закончившиеся, к счастью, осознанием существующей между ними связи и итоговым примирением.

Роман «Бремя любви» (1956) рассказывает о том, как тяжело любить и быть любимым, о том, как запросто можно пренебречь мудрым советом. Это ещё одна история, рассказанная в интроспективе, в конце которой оказывается, что полное спасение невозможно.

«Роза и тис» (1947), на мой взгляд, самый сильный и драматичный из романов, его называли любовно-приключенческим. Центральная фигура истории — некий Гэбриел, храбрый и чрезвычайно амбициозный человек, способный сотворить много добра и принести много зла, воин, награждённый Крестом Виктории, умеющий страдать и готовый к высшему самоотречению. В этой книге мне очень понравился образ аристократичной леди Трессилиан и чётко показанный контраст между ней и столь же аристократичной Изабеллой, с одной стороны, и ухажёром-простолюдином — с другой. Эта книга тяготеет к классике, и ей не суждено кануть в прошлое.

Романы Мэри Вестмакотт неоднородны по качеству, но каждый из них достоин внимания читателей, и в каждом присутствует исследование человеческих характеров, неизменно увлекательное благодаря удивительному таланту Агаты рассказывать истории. В любом случае все эти книги отличаются драматизмом, и сюжет их построен вокруг решения проблем, возникающих в моменты наивысшего напряжения. Жаль, если они потеряются на фоне всеми любимых детективов. Впрочем, думаю, что этого не случится.

Вернёмся к детективам. В чём секрет их сногсшибательного успеха, чем они покорили около двух миллиардов читателей[75]? Во-первых, тем, как умело рассказывается история, как держит читающего в напряжении непрерывная нить рассказа: закончив главу, вы не можете остановиться и открываете следующую, отложить книгу невероятно сложно. Я знаю только одного писателя, наделённого этим даром в той же мере, что и Агата, — это Грэм Грин. Стиль её повествования разговорный, как и в реальной жизни, и я осознавал это со всей ясностью, когда мне приходилось слышать, как Агата работает с диктофоном. «Кто зашёл к нам сегодня?» — спрашивал я себя, когда из маленькой столовой на нижней площадке нашего дома в Уоллингфорде до меня доносилась оживлённая беседа.

Именно такое впечатление у меня было, когда Агата работала над своим последним романом, «Вратами судьбы» (1973). Сыщикам Томми и Таппенс, которые были напарниками во время Первой мировой войны, теперь перевалило за семьдесят, и они вернулись, чтобы снова радовать многочисленных читателей. Хронология этого романа была не очень хорошо продумана, но ещё одно удовольствие от чтения книг Агаты заключается в том, что иногда (довольно редко) проницательный всезнайка, не способный ничего написать сам, может обнаружить ошибку в тексте.

Дополнительную прелесть романам придают сыщики, давно уже ставшие кумирами любителей детективного жанра — Пуаро и Гастингс, его друг и партнёр, исполняющий при нём ту же роль, что Ватсон при Шерлоке Холмсе. Лучше всего их отношения описал сам Пуаро: «Иногда, Гастингс, я жалею, что у меня такие твёрдые принципы. Было бы интересно для разнообразия поработать не на закон, а против него». «Как я скучаю по своему другу Гастингсу! У него такое богатое воображение, он такой романтик! Конечно, его заключения всегда ошибочны, но этим он и наводит меня на верный путь». В какой-то момент Пуаро порядком надоел Агате, с его маленькими серыми клеточками, с его шутовством, эксцентричным поведением, с его нелепыми манерами и тщеславием, но он так полюбился читателям и издателям, что ей не позволили его забросить. Хотя последнее дело Пуаро, «Занавес», было написано много лет назад, опубликовали его только в 1975 году. Это небольшой, но блестящий рассказ, образец исключительного литературного мастерства с драматичным и в высшей степени удачным финалом.

Но всё же общепризнанной любимицей публики остаётся мисс Марпл, мудрая старая дама, которая сидит в своей маленькой гостиной и тихо наблюдает за всем, что происходит вокруг. Мисс Марпл — безжалостно проницательный наблюдатель, гений логических умозаключений и предсказаний, обманчиво мягкая, но достаточно язвительная пожилая женщина. Превосходный знаток человеческой натуры, она смотрит на мир с хорошо замаскированным цинизмом. Этот кроткий, но решительный персонаж занял прочное место в сердцах читателей. Ещё одна история о мисс Марпл, «Спящее убийство», была опубликована уже после смерти автора, и если её ждёт такой же успех, как и «Занавес», это будет новый рекорд.

И последняя в списке воображаемых сыщиков — миссис Оливер. Она изображена очень условно, но образ срисован с самой Агаты, например, в романах «Слоны помнят долго» (1972) и «Карты на стол» (1936) — кстати, это очень удачная история. Притворная рассеянность миссис Оливер — один из её козырей. В романе «Карты на стол» очень хорошо описаны мучения и тяжкий труд писателя, и я думаю, Агата включила в текст этот отрывок, чтобы развеять иллюзии поклонников, часто восклицавших в письмах, как, должно быть, чудесно и приятно быть писателем.

Нет, однако, никаких сомнений, что самый известный из придуманных Агатой сыщиков — Эркюль Пуаро. После выхода фильма «Убийство в Восточном экспрессе» его слава достигла самых удалённых уголков света.

Глава 14. Восточный экспресс

Не знаю, есть ли на свете занятие более захватывающее, чем путешествие на Симплонском Восточном экспрессе. Сквозь одну страну за другой, проносится он на своём пути, оставляет позади Европу и через просторные равнины и горы Малой Азии устремляется в Сирию. Чистым счастьем было любоваться постоянно меняющимся пейзажем, расположившись на уютной койке спального вагона или, ещё лучше, устроившись возле огромного застеклённого окна вагона-ресторана. Именно там со мной произошёл однажды забавный случай.

Я сидел за ланчем с тремя попутчиками. Одним из них был выдающийся французский археолог Клод Шеффер, направляющийся на раскопки в Угарит, в то время как я ехал в Шагар-Базар. Вдруг ассистент Шеффера Жорж Шене наклонился через стол и спросил меня:

— Вы читали «Убийство Роджера Экройда», детектив Агаты Кристи?

— Как же, читал, — ответил я. — Очень необычное и примечательное произведение.

— А «Человека в коричневом костюме» и «Убийство в Восточном экспрессе» вы читали? — продолжал он.

— Читал, а также я читал и все прочие произведения Агаты Кристи, потому что я, видите ли, её муж.

Мой собеседник поверил мне не сразу — отчасти потому, что наши товарищи были в курсе ситуации и думали, что он шутит, задавая мне эти вопросы.

Если же говорить серьёзно, я очень горжусь «Убийством в Восточном экспрессе», романом, который, как написано на авантитуле, был посвящён мне в 1933 году. Горжусь, кроме всего прочего, ещё и потому, что сам подсказал Агате новый способ участия в убийстве, использованный в книге, но не расскажу, какой именно, чтобы не испортить вам удовольствие от чтения. Агата же, как обычно, выбрала неожиданное и очень удачное место действия — определённый поезд, которого, увы, давно уже нет. Большая удача, что Агате вообще довелось написать эту книгу, потому что незадолго до того она поскользнулась на обледеневшей платформе вокзала Кале и упала под поезд. К счастью, оказавшийся рядом носильщик успел вытащить её раньше, чем поезд пришёл в движение.

Это был удачный роман. Его с удовольствием прочло бесчисленное множество читателей, благодаря чему мы получили возможность установить неслыханный рекорд: когда в 1974 году по книге сняли фильм, он стал самой успешной экранизацией за всю историю. С огромным удовольствием наблюдали мы, как вновь возвращается к жизни давно уже прекративший своё существование Восточный экспресс, а актёрский состав, куда вошли исключительно звёзды кино, смотрелся неожиданно гармонично. Альберт Финни хоть и был совсем не похож на Пуаро, но сыграл блестяще. С технической точки зрения руководство актёрами в замкнутом пространстве коридора поезда было выполнено гениально, и визуально обнаружить сложную разгадку сюжета было проще, чем в книге. Сама Агата всегда с неодобрением относилась к экранизациям своих книг, но была вынуждена удостоить сдержанной похвалы этот фильм, который, согласно рецензии «Таймс», был «трогательно верен» миссис Кристи. По словам того же критика (Дэвида Робинсона), экранизация «в полной мере соответствует уровню произведений Агаты Кристи, требует тех же исправлений, вызывает то же удивление и недоверие».

Что ж, эту критику можно считать вполне справедливой, если признать, что у большинства читателей не возникает никаких сомнений: у Агаты есть дар рассказывать так убедительно, что мы физически переносимся в придуманный ею мир, сколь бы фантастичным он ни был. Сюжеты могут быть совершенно невероятными, но никто не назовёт их невозможными, и на какое-то мгновение они становятся правдой. Именно за неё и может принять автор тот травматичный переход в реальность после пребывания в мире фантазий. И, вопреки процитированному мнению, Агата заботится о правдоподобии и тщательно выверяет даже самые незначительные детали. Ручка дрогнула в руке упомянут критика, и он допустил ошибку, написав, что режиссёр фильма (Сидни Люмет) «даже не потрудился скрыть странность, которую замечает в романе читатель: Восточный экспресс изображён как невероятно короткий поезд, перевозящий так мало пассажиров». Но Агата знала по многолетнему опыту, что в поезде часто был всего один транзитный вагон, и именно поэтому каждое место приходилось бронировать задолго до даты отправления. Аккуратное обращение с подобными неожиданными деталями добавляет произведению очарования в глазах проницательного читателя.

В других фильмах, к сожалению, не обошлось без бессовестных пародий. Особенно этим отличалась прекрасная характерная актриса Маргарет Рутерфорд, категорически не подходившая на роль мисс Марпл и до смешного ассоциировавшаяся с извозчичьим стойлом. Искажения такого рода и так непрятны автору, но ещё обиднее ему становится, когда поклонники пишут, как им понравился фильм, и ни на минуту не задумываются, насколько близко данная экранизация передаёт произведение, которое лежит в основе.

В «Восточном экспрессе», однако, обошлось без подобных неточностей благодаря гениальному видению и воображению продюсера фильма, лорда Брабурна. Его огромная заслуга состояла в том, что он смог увидеть, что книга годится для экранизации. Фильм, несомненно, стал главной статьёй экспорта Великобритании в 1974 году, безусловным победителем, имевшим мировой успех. Громкая премьера состоялась в кинотеатре ABC на Шафтсбери-авеню, её любезно открыла её величество королева: на одной из фотографий в этой книге она приветствует Агату. На показе присутствовали почти все актёры, и я остался под глубоким впечатлением от обаяния и ума Ингрид Бергман, специально учившейся шведскому английскому для этой роли. Фильм выиграл три из семи наград British Film Awards в 1975 году: он был признан лучшим фильмом года, Альберт Финни был номинирован как лучший актёр, а Венди Хиллер — как лучшая актриса года.

Вечером после премьеры состоялся гала-банкет в Кларидже. Это было последнее общественное мероприятие, которое Агата смогла посетить по состоянию здоровья. Ей было тогда почти восемьдесят пять. Она получила большое удовольствие от приёма. У меня сохранилась фотография, на которой запечатлён лорд Маунтбаттен, тесть Брабурна, сопровождающий Агату из столовой около полуночи и пожимающий ей руку на прощание. Застенчивая, как всегда, Агата насладилась этим вечером от души.

Были и другие удачные фильмы, основанные на книгах и пьесах Агаты. Во-первых, «Алиби» — экранизация «Убийства Роджера Экройда», успешный фильм с Френсисом Салливаном в главной роли. Самый большой успех имела картина «Свидетель обвинения», основанная на пьесе и мастерски снятая в Америке Билли Уайлдером. В этих экранизациях блестяще сыграли два выдающихся актёра того времени, Чарльз Лоутон и Френсис Салливан, необъятный и совершенно очаровательный человек.

Некоторые пьесы Агаты по известности и популярности сравнялись с её книгами, и я уверен, что большинство критиков в первую очередь вспомнят «Свидетеля обвинения». Декорации суда Олд-Бейли действовали на зрителей магнетически: каждый чувствовал себя подсудимым. Кто видел эту пьесу, тот не сможет её забыть, а это — высшая похвала для произведения искусства. Патрисия Джессел играла блестяще, и пьеса долго бы не сходила со сцены, но число задействованных актёров, размер и неудобное расположение театра Winter Garden помешали ей находиться в репертуаре столько, сколько она заслуживала. Когда пьесу ставили в Нью-Йорке, потребовалось немало усилий, чтобы убедить руководителей постановки не переносить действие из Олд-Бейли в Палату лордов. Это единственный известный мне случай в Лондоне, когда Агата испытала восторг и волнение, сопутствующие премьере: с самого начала было понятно, что это победа, а в конце спектакля все актёры в унисон поклонились ей, автору пьесы. Питер Сондерс, импресарио этой великолепной пьесы, никогда не скупившийся на постановки, сказал, что в жизни не видел подобного финала, в котором все, как один, выражали искреннее восхищение.

На мой взгляд, если «Свидетель обвинения» — лучшая пьеса Агаты, то следующее за ней место принадлежит гораздо менее известной пьесе, «Лощине». Мне довелось видеть только одну достойную постановку этого произведения, она была выполнена в 1973 году в Торки, в «Театре принцессы». Под чутким руководством Чарльза Ванса спектакль ожил, приобрёл целостность. История поддерживала интерес зрителей от начала и до конца представления, а этого нелегко добиться, когда на сцене происходит расследование и необходимо, чтобы зрители следили за ним со всем вниманием, но без чрезмерного умственного напряжения. В этом спектакле не были задействованы звёзды, но актёры работали слаженно и добились успеха. С другими постановками «Лощины» всё было наоборот — например, в Лондоне в пьесе играла знаменитая комедийная актриса Жеан де Кассали, и она от начала и до конца вела себя как пчелиная королева и мешала остальному улью.

Годы спустя в Гилфорде я видел эту роль в исполнении милой и обаятельной актрисы Сайсли Кортнейдж. Зрители любили её дурачества, но мне показалось, что своим выступлением она погубила пьесу. Зрители пришли ради Сайсли, а не ради Агаты. Конечно, залу понравилась её игра, но мои бурные аплодисменты были адресованы Джеку Хальберту, сыгравшему совсем небольшую роль дворецкого. Он играл великолепно и показался мне выдающимся актёром. Но стоило мне взглянуть на Сайсли, и я вспоминал, как часто постановка становится битвой между драматургом и актёром и как сложно бывает продюсеру примирить эти две враждующие стороны. Если мира удаётся достичь — это настоящий профессиональный триумф для продюсера.

Пьеса «Лощина» была блестяще сделана на основе книги самой Агатой, и по тому, как она написана, видно, насколько Агата чувствует театр. Интересно сравнивать книгу, вышедшую в 1946 году, с пьесой, поставленной Пьером Сондерсом в 1951 году в театре «Fortune». Агата в полной мере использовала драматический потенциал романа, убрала из сюжета всё, без чего можно было обойтись, а заодно исключила из него и Пуаро, который фигурировал в романе. Сама книга, на мой взгляд, не относится к числу лучших: повествование не очень связное, в тексте много «воды», — но она содержит несколько романтических линий, и женские характеры описаны с большой проницательностью, с чисто женским чутьём, свойственным автору. В романе есть биографические моменты, о которых мне нравится вспоминать. Факты немного искажены, но в целом всё более или менее так и было. Сэр Генри вспоминает один неприятный инцидент, произошедший на берегу Босфора: «На нас напали бандиты, это было на азиатском берегу Босфора. Двое бросились на меня и хотели перерезать горло. Вмешалась Люси и выстрелила прямо в кучу тел. Я даже не знал, что у нее есть оружие. Одному из напавших на меня пуля попала в ногу, второму — в плечо. Можно сказать, что мне здорово повезло. До сих пор не понимаю, как она меня не ранила». Это совершенно правдивый эпизод, и единственная разница в том, что у Агаты, в отличие от леди Энгкетл, был в руках не пистолет, а булыжник, который она собиралась обрушить на голову моего противника. Никогда ещё я не был так близок к смерти от попадания камня в голову. К счастью, в те годы я был довольно силён. Нападавшие испугались и убежали. Я тем больше обрадовался их бегству, потому что как раз незадолго до этого эпизода заходил в банк и мои карманы были набиты турецкими лирами. Ещё в «Лощине» мне очень нравится один пассаж о Пуаро: «Деревья раздражали его своей отвратительной привычкой терять листья осенью. Тополя, ровно стоящие вдоль аллеи, — это еще ничего. Но лес, где бук и дуб растут так, как им заблагорассудится, — это нелепо! Такой ландшафт больше всего нравился ему из окна автомобиля, едущего по хорошей дороге»[76]. Другая моя любимая цитата звучит так: «Скульптору первой приходит в голову правда. Сколь бы горькой ни была правда, с ней можно смириться и вплести её в узор жизни».

И наконец, мы добрались до «Мышеловки», пьесы, которая так долго не сходит со сцены, что давно уже побила мировой рекорд. Её неслыханный успех не мог ускользнуть от внимания этого зеленоглазого монстра — зависти. Ревнивые критики сочли непростительным оскорблением тот факт, что одна и та же пьеса может столько времени занимать место в репертуаре. У меня подобные злопыхатели вызывают мало симпатии.

Сама Агата предсказывала, что «Мышеловка» продержится на сцене этого очаровательного миниатюрного театра «Амбассадорс» не более трёх месяцев, и мало кто, кроме, пожалуй, Питера Сондерса, думал иначе. В итоге 24 ноября 1975 года пьеса встретила свой двадцать третий день рождения. Множество различных факторов должно было совпасть для обеспечения ей столь феноменального успеха, и это помимо гениальности автора, которую так легко упустить из виду. Во-первых, нам сыграл на руку сравнительно небольшой размер театра: он вмещал не более пятисот зрителей (четыреста девяносто, если быть точным). Театр «Сент-Мартинс», расположенный в соседнем здании — туда переместили пьесу впоследствии, — вмещал пятьсот пятьдесят зрителей. Когда «Мышеловка» набрала популярность, за билеты шла борьба, люди яростно стремились попасть на спектакль. Питер Сондерс, поставивший пьесу, умело воспользовался ситуацией. Никто не справился бы с задачей лучше: Питер обладал исключительным организаторским талантом и чувством аудитории и у него хватало мужества не сдаваться в трудные времена, а трудные времена, конечно, тоже бывали. Другим удачным обстоятельством было то, что в первом актёрском составе играли две звезды театра первой величины — Ричард Аттенборо и его прекрасная супруга Шейла Сим, оба очень приятные люди и великолепные актёры с безошибочным чувством времени. Они стали первыми в длинной череде актёрских составов, сменившихся за двадцать пять лет со времени премьеры в 1952 году. На сегодняшний день в пьесе сыграли не менее ста тридцати двух человек.

Когда «Мышеловка» набрала обороты, ничто уже не могло пошатнуть её позиций. Она стала обязательным пунктом «американского тура» наравне с Букингемским дворцом и с посещением Тауэра. Один мой друг, доктор Вернер, бессменный директор исследовательских лабораторий Британского музея, сводил жену на «Мышеловку» вскоре после свадьбы, когда ещё не прошло и года с момента премьеры. Через семь лет он сходил на спектакль с дочерью, а через двадцать один год привёл внучку. Так пьеса охватила несколько поколений.

Действие «Мышеловки» разворачивается в типично английской обстановке, в доме под названием Монксуэлл-мэнор, в довольно неумело организованном загородном пансионе. Зима в самом разгаре, и гости, застигнутые снегопадом, не могут покинуть дом. Холод пробирает до костей, и мы чувствуем их отчаянное стремление согреться. Тревога, удивление, растерянность и напряжённое ожидание развязки, раскрытия убийства не отпускают нас до конца. Но это не всё. Главное — это чувство уюта, ощущение принадлежности к английской атмосфере. Мы становимся одними из них, своими, как это бывает на спектаклях Гильберта и Салливана, где зрители ожидают шуток с радостным предвкушением. На «Мышеловке» атмосфера не менее заряжена, и все иностранцы, пришедшие посмотреть представление, попадают под её очарование. Я был приятно удивлён, посмотрев французскую постановку пьесы — она шла в парижском театре «Hebertot» под названием «La Souricire»[77]. Я ожидал, что французская аудитория придёт в недоумение, будет сбита с толку английскими реалиями и полицейским делопроизводством, но зрители не могли оторвать глаз от сцены. Пьеса держалась в репертуаре удивительно долго, около двух лет, с 1971 по 1973 год. Одним словом, «Мышеловка» имела успех: все обстоятельства складывались для неё наилучшим образом с того самого дня, когда пьеса родилась и начала свой путь под счастливой звездой.

Не так удачно сложились звёзды для самой красивой и глубокой из пьес Агаты, «Эхнатон», с её гениально изображёнными характерами, с её драматическим накалом. Действие пьесы разворачивается вокруг личности фараона-идеалиста, религиозного фанатика, одержимого страстью к красоте и истине, безнадёжно непрактичного, обречённого на страдания и пытку, но непреклонного в своей вере и верного идеалам, несмотря на крушение всех надежд.

Эхнатон — поэт, отрицающий конкретное и тянущийся к абстрактному, хотел, чтобы Егпет отрёкся от прежней религии, от культа ложного бога Амона, установленного его предшественниками, и вместо безобразных статуй Амона поклонялся теплу солнечного диска, Атону. Он желал разрушить старые храмы, отказаться от старых богов и призывал египтян уничтожать амулеты в виде скарабеев, которые они в своей бесхитростной вере посвящали Осирису, подобно тому, как католик зажигает свечку, чтобы помолиться Деве Марии. Как все глубокие мыслители, Эхнатон опережал свою эпоху, шёл не в ногу с обычными людьми и с их традиционными представлениями, ненавидел старое жречество, стремился к миру, тогда как все вокруг стремились к войне, любил искусство, своего придворного скульптора Бека и свою изнеженную свиту. Большое впечатление производит трогательная привязанность молодого фараона к одному из воинов своей армии, Хоремхебу. Хоремхеб заканчивает древнеегипетское военное училище, ему предстоит стать генералом. Солдат, поклявшийся служить фараону и своей стране, мечется, пытаясь понять, в чём именно состоит его долг, на этом конфликте и строится сюжет пьесы. Что хуже: страдания, навязанные нам существующей властью, или же страдания приведённого в беспорядок государства, погрязшего в новых пороках? Нужно ли отречься от старых, понятных богов в пользу концепции единого абстрактного божества? Стоит ли предпочесть новое искусство, новые храмы и роскошный Дворец Горизонта (Телль-Эль-Амарна и по сей день хранит его руины) взамен древних архитектурных и скульптурных форм? Проблемы Древнего Египта актуальны и сейчас. Отвергая старое, мы неизбежно обрекаем себя на новые страдания, а вместо врагов фараона умирают люди верные и добродетельные.

На мой взгляд, ни в одной другой из пьес Агаты характеры не были прорисованы так чётко. Каждый персонаж изображён со всей глубиной и раскрывается во взаимодействии с другими. Мы видим пленительный портрет мудрой и проницательной старой матери фараона Тии, привыкшей управлять людьми, её бесплодные попытки направить на верный путь глупую красавицу Нефертити, столь любимую фараоном, что он почувствовал потребность — возможно, даже собственноручно — изваять из камня самую прекрасную голову на свете. Мы видим старого жреца Аи, наставлявшего фараона в новой теологии, но в то же время убеждавшего его отказаться от безрассудной мысли преследовать старую государственную религию.

Против фараона плетёт сеть интриг амбициозная и остроумная Незземот, сестра царицы, влюблённая в Хоремхеба и задавшаяся целью его покорить, а фараона считавшая скучным непрактичным фанатиком, ведущим Египет к гибели.

Финалом пьеса напоминает трагедию Эсхила. Именно Хоремхебу приходится признать, что у каждого человека есть свой предел, а фараон, несмотря на то, что всё вокруг него лежит в развалинах, всё равно ставит любовь к миру выше любви к своей стране. Он — как прообраз Христа: покинутый и заброшенный, но даже в отчаянии не предавший своих идеалов.

Египет между 1375 и 1358 годами до н. э. — не что иное, как древний аналог сегодняшнего мира, отражение вечно повторяющейся трагедии. Возможно, когда-нибудь эта чудесная пьеса, впервые опубликованная издательством Collins в 1973 году, будет поставлена. Знатоки театра говорили, что она прекрасна, но потенциальных импресарио отпугивала мысль о дорогих декорациях и большом числе необходимых актёров. Тем не менее я не вижу, почему бы попросту не сыграть эту пьесу без реквизита, на фоне обычного задника — как много лет назад с большим успехом играли китайскую пьесу «Lady Precious Stream». Публика в нашей стране, собственно, как и во многих других странах, уже подготовлена к этой теме, ведь совсем недавно весь мир восхищался сокровищами гробницы Тутанхамона. Вряд ли пьеса об отце Тутанхамона, Эхнатоне, покажется зрителям сложной для понимания.

Самой Агате пришлось долго готовиться перед написанием этой пьесы. До её создания, ещё в 1931 году, мы посетили гробницу в Луксоре и подружились с Говардом Картером, сардоническим и забавным человеком: мы играли с ним в бридж в отеле «Зимний дворец». Впоследствии Стивен Гленвилль, мой старый друг и один из известнейших египтологов того времени, ректор Королевского колледжа в Кембридже, посоветовал Агате литературу по теме. Этот человек — неиссякаемый источник энергии для своих друзей, он снабжал Агату аккуратно подобранными книгами, пока она не начала глубоко разбираться в предмете. «Эхнатон» написан с не меньшей исторической достоверностью, чем любая другая пьеса о прошедших событиях. Перед зрителем оживает придворная жизнь Египта и причуды египетской религии. Это безболезненный способ больше узнать о Древнем Египте и почувствовать к нему горячий интерес. У меня создаётся впечатление, что и сами персонажи пьесы подверглись тщательному анализу: они не просто работают на детективный сюжет, но каждый из них играет первостепенную роль в развитии настоящей исторической драмы. Текст пестрит прекрасными отрывками из древнеегипетской поэзии, а на суперобложке книги изображена малоизвестная статуя фараона — яркое изображение впечатлительной и тонкой натуры.

Глава 15. Секрет мастерства

В целом, я думаю, главное, что вызывает непреходящий и вдумчивый интерес у поклонников творчества Агаты, — это психологизм её книг, понимание человеческой натуры и суждение о ней, честное, без преувеличений, набросанное лёгкими штрихами. «Час ноль» — хороший пример романа, в котором искусно исследован человеческий характер. Умело построенный сюжет разворачивается в Салкоме, в устье реки Йелм; читатель может узнать характерные черты ландшафта. Теперь это место паломничества для тех, кто хочет ознакомиться с местом совершения самого хитроумного преступления.

Один из моих любимых романов — «Карты на стол» (1936). Мне он нравится изобретательностью сюжета. В истории задействованы всего четыре персонажа, один из них совершил убийство, и, несмотря на кажущуюся простоту ситуации, очень сложно вычислить виновного. По личным мотивам я люблю «Десять негритят» (1939) — один из немногих романов, в которых мне удалось с уверенностью указать на убийцу по чисто психологическим причинам. Роман был прочитан и впервые опробован на одном приёме в Девоне, и как же возмутилась Агата, когда я выиграл приз за то, что отгадал убийцу, но отгадал, руководствуясь неверными соображениями.

Не все любят этот литературный жанр: многих останавливает врождённое отвращение к теме убийств и сопровождающей их жестокости. Наверное, это не самое подходящее чтение для людей щепетильных, но Агата всегда, возможно, и неосознанно, придерживалась принципа Горация: «Ne coram public Medea pueros trucidet» — «Пусть Медея не губит детей пред глазами народа». Этот принцип достоин восхищения. Убийство всегда жестоко, но это, к сожалению, одна из сторон жизни. Агата никогда не испытывает злорадства, никогда не описывает убийства с большими подробностями, чем того требует сюжет, не допускает пошлости. Как часто духовные лица и родители подрастающих детей восхищались чистотой её книг, отсутствием в них безнравственных и недостойных черт. Те, кто не одобряет историй об убийствах, судят поверхностно и не понимают, что книги Агаты — это современный аналог средневековых моралите, и их основная тема — выведение зла на чистую воду и привлечение преступников к ответственности, чтобы они понесли справедливое наказание за свои проступки. Задача Эркюля Пуаро, мисс Марпл и всех остальных персонажей Агаты, задействованных в расследовании преступлений, — упорное и бесстрашное преследование злодея. Здесь нет места для отступления от моральных норм. Зло нужно преследовать до конца.

Многие хвалили Агату за верность этим принципам в эпоху нравственного упадка, но ничья похвала не доставила нам больше удовольствия, чем слова, написанные Джеффри Джексоном в книге «People’s Prison» (Farber and Farber, 1973). Сэр Джеффри был послом Великобритании в Уругвае. В 1971 году на его долю выпал жестокий опыт: он был похищен членами движения Тупамарос, партизанским отрядом террористов, бросивших вызов правительству и всем, кого они относили к представителям действующей власти. Судя по всему, они стремились привлечь внимание к тому, что общество основано на порочной структуре, и с этой целью совершали акты городского насилия — такой латиноамериканский вариант ИРА. Похищенного посла держали под землёй в двух сообщающихся склепах площадью в несколько квадратных футов. Спать ему приходилось на дощатых нарах, а единственным источником света служила тусклая электрическая лампочка. Время шло, и в конце концов гнетущее одиночество слегка отступило: пленника стали обильно снабжать литературой на разных языках. Посол был человеком весьма образованным и притом полиглотом — все эти языки были ему знакомы. Заточение он переносил героически: отчасти благодаря врождённому философскому отношению к жизни, отчасти благодаря тонкому чувству юмора и умению наладить сносные отношения с похитителями за счёт глубокого понимания психологии людей и искреннего интереса к их мотивам. Эти таланты позволили сэру Джеффри переносить плен с редкой стойкостью и самообладанием, достойными представителя Королевы. Глубокая вера в Бога укрепила его моральные силы и помогла ему пережить самые чёрные часы.

Особый интерес для нас представляет глава, посвящённая книгам, поддерживающим и питающим сэра Джеффри во время тяжкого испытания. Вот отрывок, доставивший мне особенную радость: «Но полностью отрешиться от реальности я смог в тот день, когда один из моих тюремщиков спросил, не могу ли я ему что-нибудь рассказать об одной моей соотечественнице, чьи книги они получили в числе прочих, — её звали Агата Кристи. С этого момента я всегда мог сбежать, снова оказаться на родине, и мой способ был гораздо быстрее и надёжнее, чем нуль-транспортировка, столь любимая писателями-фантастами. С помощью дамы Агаты и небольшого усилия воли я в мгновение ока преодолевал бескрайнее расстояние между галактиками, противоположные измерения, свобода и заточение, встречались у врат времени, теоремы Эйнштейна и законы термодинамики, как и почти все прочие временные и пространственные формальности, можно было легко обойти. К радости, которую мне доставляли такие невероятные путешествия во времени, добавлялось отдельное интеллектуальное наслаждение: я наблюдал, как молодые революционеры, пропитанные насквозь релятивистскими взглядами на общество, тянутся к таким непреклонным защитникам нравственных ценностей, как мисс Марпл и месье Пуаро. В интеллектуальных спорах мои тюремщики неизменно показывали себя абсолютными прагматиками. В решении политических и тактических вопросов они руководствовались единственным критерием: „Сработает ли это?“ И вот, пожалуйста, — они охвачены ностальгией по вечным вопросам: „Хорошо это или плохо?“ Обоим сыщикам — мисс Марпл в большей, месье Пуаро, пожалуй, в меньшей степени — свойственна чистота, даже невинность, но они умеют распознать порок, и это чутьё заставляет их идти по следу убийцы до конца со всем упорством небесных ищеек. И всё же эти персонажи, олицетворения нравственности, вызывали безоговорочное восхищение у молодых террористов, способных при необходимости оправдать даже убийство. Я не знал, оплакивать ли мне их утраченную невинность или, опираясь на полученные доказательства, надеяться, что она утрачена не до конца».

Многие письма поклонников не только выражают благодарность, но также полны милых и проницательных замечаний. «Мы слышали, что вы можете быть строгой, и надеемся, что вы больше не разрешите снимать фильмы и ставить спектакли по своим книгам».

«Ваши книги любят и стар, и млад, и я знаю, что многие инвалиды благословляют ваше имя… Благослови вас Бог за счастье, которое вы дарите миллионам людей».

Пишет одна дама, потерявшая отца, сына и мужа: «Вы, наверное, удивитесь, но я нахожу спасение от действительности в ваших прекрасных детективах. Хорошие детективы, на мой взгляд, это не те, где описываются персонажи, единственный интерес которых — пострелять и заманить кого-нибудь в койку, а такие, как у вас. Ещё мне недавно попалась „Кошка среди голубей“ (1959), и на меня произвело огромное впечатление, как ненавязчиво и завуалированно вы умеете преподнести читателю глубокие нравственные и социальные догмы».

Среди посланий есть очень забавные, ведь некоторым читателям из других стран трудно выражать мысли на английском языке. Одно письмо из Западной Германии выглядит примерно так: «Дорогая миссис Кристи, я знаю, что миллионы человек — то есть людей — пишут вам, что вы удивительная женщина. Я хочу сказать именно это. Для меня существует не просто женщина, а Женщина с большой буквы, и она состоит из двух частей: одна из них, и первая, — это вы, Агата Кристи, а вторая часть — это Голда Майер, вы сделали меня счастливым навсегда. Вы многого добились в этом мире — и славы, и, наверное, денег. Надеюсь, дальше вас ждёт ещё больше счастья. Ваша улыбка — как солнце, как и ваша фантазия… ваша фантазия!!! Я тоже вас люблю».

Из Мексики: «Должно быть, вы получаете миллионы писем от своих почитателей, но я надеюсь, что вы будете столь благосклонны, что прочтёте ещё одно письмо от человека, у которого восхищение вашими книгами и вами лично в крови. Думаю, я унаследовал это чувство от своего деда, генерала Испанской Республики Миахи, который известен тем, что руководил обороной Мадрида во время Гражданской войны в Испании. Он очень любил ваши романы, с ними он мог ненадолго отвлечься от многочисленных забот».

«Воспользуюсь случаем, чтобы искренне поздравить вас с абсолютным успехом на литературном поприще. Я не мог не поблагодарить вас за огромную радость, которую я испытываю каждый раз, когда пытаюсь вычислить убийцу в сплетении сюжетных линий одного из ваших романов. Должен сказать, что вы и Диккенс — мои самые любимые писатели. Как можно забыть такие книги, как „Таинственный мистер Кин“, „Подвиги Геракла“ или „Ночная тьма“? Я с удовольствием читаю даже такие вещи, как, например, книга Питера Сондерса „The Mousetrap Man“, которую я купил в прошлом году в театре „Амбассадорс“, и другие книги, откуда можно больше узнать о вас. Простите, что я так плохо пишу по-английски, но я изучаю его, только когда удаётся выкроить время между химическим машиностроением и криминологией — это моё хобби».

Случались и неожиданные совпадения. Вот, например, письмо от Мери Энн Зерковски, директрисы Начальной школы Аманды И. Стаут в Ридинге, США, штат Пенсильвания: «Я только что дочитала ваш роман „Пассажир из Франкфурта“ (1970) и с изумлением обнаружила себя в роли агента под прикрытием. Я в восторге, что мне довелось сыграть такую роль, но мне слегка любопытно, как так вышло, что вы назвали своего выдуманного шпиона моим именем. Ваша книга произвела огромный фурор среди моих знакомых в Ридинге, штат Пенсильвания. Друзья постоянно звонят и пишут мне и обращаются ко мне „графиня Зерковски“».

Агата удивлённо ответила, что выбрала фамилию «Зерковски» совершенно случайно, скорее всего, вычитав её в телефонном справочнике или в газете, в колонке, посвящённой рождениям, смертям и бракам, и поздравила свою доброжелательную корреспондентку с новым титулом.

А вот письмо из городка Морсан-сюр-Орж, написанное по-французски: «Мадам, я художник, мне тридцать шесть лет. Мне недостаёт ума и утончённости месье Пуаро, и от мисс Марпл я тоже не в восторге. Но, прочитав во французских газетах, что вы самая богатая писательница в мире, я почувствовал восхищение (не без зависти), а узнав, что ваш отец в жизни своей не работал, пришёл в полный восторг! Вот так семья! Так вот почему я вам, собственно, решил написать. Это загадка, над которой вам придётся поломать голову. С уважением и восхищением». Автору этого письма было бы интересно узнать, что Агата давным-давно рассталась со своими деньгами, в основном в пользу благотворительных фондов, и не будем забывать о налогах!

Думаю, достойным завершением этой небольшой подборки корреспонденции станет письмо из Колумбуса, штат Огайо: «Я уже давно ваш преданный поклонник — с тех пор, как в двенадцать лет прочёл „И не осталось никого“ (американское название „Десяти негритят“). Я обожаю эту книгу и много раз её перечитывал. У вас прекрасное чувство юмора, и вы умеете заставить читателя поволноваться. Пожалуйста, не прекращайте писать!»

Подобные письма приходят Агате со всего света, в том числе из-за «железного занавеса». Например, у неё много поклонников в Чехословакии. Многие конверты надписаны очень странно и неполно, но так или иначе в результате добираются до автора. Часто письма адресованы, например, «миссис Агате Кристи, Королеве Детектива, Великобритания», и то, что они приходят по адресу, свидетельствует о проницательности нашей почты.

Агату справедливо называли самым скромным человеком на свете. Она совершенно лишена тщеславия, несмотря на то, что её романы переведены на большее количество языков, чем пьесы Шекспира, и что к 1973 году их предположительно прочли около двух миллиардов человек, рассеянных по всему свету. «Мышеловка» была переведена на двадцать два языка, и её видели зрители в сорок одной стране. «Не думаю, что я делаю такую уж важную работу. Моя задача — развлекать».

Будучи очень умным и цельным человеком, никогда не претендовавшим на звание интеллектуала, и полностью лишённой честолюбия женщиной, которая могла бы преуспеть во многих областях, Агата совершенно не интересовалась эмансипацией. Она всегда с искренним уважением относилась к читателям, была высокого мнения об их умственных способностях и, по её собственным словам, никогда не жульничала: «Это единственное правило писателя, которое я никогда не нарушаю». Решения её детективных задач свидетельствуют не только о богатой фантазии автора, но и о логическом и математическом складе ума. И ещё одна достойная внимания черта творчества Агаты заключается в том, что в своих произведениях она часто затрагивает новые тенденции в поведении людей. Например, в романе «Пассажир из Франкфурта» (1970) получил отражение один из первых случаев угона самолёта. По словам самой Агаты, детективный роман должен быть хитрым и интересным, как хороший кроссворд, и действительно, в этом и заключается секрет её успеха. Книги Агаты — это задачи, способные увлечь не хуже карточной игры. Они требуют от человека как раз той степени сосредоточенности, которая позволяет полностью отрешиться от окружающего мира. Самый обеспокоенный читатель, как по волшебству, становится беззаботным и может моментально отключиться от своих проблем. Это отличное успокоительное средство для всех, кто готов его принять.

Ко всем процитированным письмам благодарности я должен добавить мою собственную «Оду ко дню рождения». Эту оду я написал в честь восьмидесятилетия Агаты, которое мы праздновали пятнадцатого сентября 1970 года. В ней упоминается наш любимый пёс Бинго, доставивший нам в своё время столько радости и столько хлопот. Бинго фигурирует в романе Агаты «Врата судьбы» (1973) и изображён на задней обложке соответствующей книги.

Ода Агате на ее 80-летие

- Агата, позволь поднести тебе оду,

- Позволь огласить ею Гринвея своды:

- Укрывшись под ними от жизненных драм,

- Все, даже собачки, курят фимиам.

- Пред нами приятная добрая дама.

- Эффектна — не выпив при этом ни грамма.

- Уж восемьдесят, а ума через край —

- Попробуй тут оду достойную дай!

- Ах, нам бы хоть каплю такого ума,

- Хоть кроху подобного стиля письма…

- Все полки трещат под твоими трудами,

- Везде они, разве что не под ногами.

- Имеется восемь десятков творений —

- Не втиснуть их в оду без долгих мучений.

- Убийство, быть может, легко совершить[78],

- Но Марпл и Эркюлю придется кружить.

- И лишь иногда выпадает зацепка,

- Которой достаточно даже для Джеппа.

- Взрывается мозг от загадок твоих —

- За это мы любим и требуем их!

- Ну разве бывала значительней тайна,

- Чем тот негритенок со взглядом прощальным?

- Тобою повсюду порок осужден,

- И каждый герой для борьбы с ним рожден.

- Случается часто такая беда,

- Что гнусный злодей избегает суда,

- Что подлый убийца живет как в раю…

- Но в книгу они попадутся твою —

- А там по заслугам получат, конечно!

- Пусть зло остается в ночи бесконечной[79]!

- Недаром тебя попросила во имя

- Ее поблистать королева Мария.

- Бессмертную славу себе, а не ей

- Назначила ты «Мышеловкой» своей[80].

- От пылких поклонников и борзописцев

- Спасенье с тех пор тебе может лишь сниться.

- Иные ведь не понимают никак,

- Покуда буквально не спустишь собак:

- Как следует тяпнуть и вытрепать тех,

- Кто лезет без спросу, — для Бинго не грех;

- Все лучше, чем вечно цепляться хвостами

- И свары устраивать целыми днями.

- Сегодня собачки забыли раздоры,

- И только к тебе устремляются взоры.

- Согласны с собачьей политикой люди:

- Пусть каждый сегодня примерным побудет.

- Вот, скажем, совсем не узнать Розалинду:

- Лица за улыбкой почти и не видно.

- И надо же — Энтони бросил вино;

- Он не был таким деликатным давно.

- А Мэтью оставил детей и хозяйство,

- Чтоб только на празднике здесь показаться.

- С ним Анжела — как ей, наверное, тяжко,

- Теперь без миндалин живется, бедняжке!

- Долорес, о чудо, вся подобралась —

- Кюфту приготовить геройски взялась!

- А Сесил стал рыцарем доблестной дамы:

- Ей с противнем помощь предложена прямо.

- Глядишь, так и Питер нас всех удивит:

- Бац — и приведет себя в божеский вид.

- Пока наш лихой обладатель диплома,

- Джон, ищет посудины по всему дому,

- Патриция пусть над плитой попотеет:

- Она хоть и впрямь кашеварить умеет.

- Агата, родная, ты благословенна!

- Будь неповторимой и будь вдохновенной —

- Такою, какою любима ты миром —

- Заслуженным будь — и счастливым — кумиром!

Часть 4. Нимруд и его руины (1945–1975)

Глава 16. Институт археологии

Рассказывая о своей семейной жизни с Агатой, о её книгах и пьесах, я совсем отвлёкся от нашей археологической работы, и главное — от подготовки моей книги о раскопках в Браке и Шагар-Базаре. Я дописывал книгу с 1945 по 1947 год.

Мой добрый друг профессор Сидни Смит, гостя у нас в Гринвее, просмотрел манускрипт. Думаю, этот труд произвёл на него впечатление, потому что он вместе со Стивеном Глэнвиллем принялся подыскивать для меня академический пост. В один прекрасный день при поддержке профессора Гордона Чайлда[81] я был назначен первым профессором археологии Западной Азии Института археологии Лондонского университета.

В то время институт занимал Бьют-Хаус, дом, расположенный на внутреннем круге Риджентс-парка. В юности Агату приглашали сюда на чай. До этого я и не предполагал, как чудесно жить в ротонде: огромный купол над центральным холлом объединял находившихся под ним людей, и так как многие из нас не закрывали двери во время занятий, каждый знал, что и где происходит. Мне кажется, что архитектура мусульманской мечети оказывает такой же эффект — объединяет верующих. Христианская церковь в этом смысле устроена менее удачно: неф и два боковых придела делят собравшихся на три группы. В любом случае, старое здание института было лучше новой коробки, куда мы переехали в 1957 году, причём переезд обошёлся в полмиллиона фунтов, если не больше. На новом месте у каждого появился свой небольшой кабинет, табличек на дверях не было, и мы превратились, как мне показалось, в обезличенное учреждение и потеряли связь друг с другом. Думаю, что отныне задача каждого директора института — возвращать это ощущение сплочённого коллектива и объединять разнообразные задачи, которые решаются в этом здании, в общий процесс.

Работать в старом, первоначальном институте было очень интересно: в его стенах ещё царил любительский азарт, дух первопроходчества. Его ещё не коснулась жёсткая рука профессионаизма, которая рано или поздно начинает направлять устоявшиеся сообщества. Пусть и нехотя, университет в итоге был вынужден принять нас под своё крыло и потащить на себе жернова археологии, которые в конце концов превратились в золотые слитки.

Археологи, работавшие в нашем институте на заре его существования, приняли участие в трёх восточных экспедициях, получивших мировую известность. Я имею в виду раскопки в Иерихоне, Мохенджо-Даро и Нимруде, возглавленные Кэтлин Кеньон, Мортимером Уилером и мной соответственно. В то время мы представляли британские исследования в Палестине, в Индии, Пакистане и Ираке. Наша работа, как экспедиционная, так и та, которую мы вели дома, в Англии, принесла институту славу и привлекла туда множество археологов-востоковедов. Также нельзя забывать, что с нами был профессор Кодрингтон, эксцентричный и совершенно непостижимый человек, который преподавал индийскую археологию одновременно и у нас, и в Школе востоковедения и африканистики. Кроме этого, здесь нужно обязательно упомянуть Ольгу Тафнелл, несколько лет самоотверженно работавшую над публикацией материалов раскопок в Лахише.

Над всеми царил наш первый директор, профессор В. Гордон Чайлд, человек выдающегося ума, чьи труды были известны далеко за пределами археологического сообщества. Гордон был открытым приверженцем марксизма и искренне разделял его идеи, но партии хватило ума не признавать его официально: вне партии он был ценным союзником, но, оказавшись внутри неё, представлял бы собой угрозу. Гордону легко давались языки, как древние, так и современные. Он мог читать на санскрите и даже немного был знаком с творчеством Пиндара, но сам себя тем не менее считал «специалистом по горшкам и кастрюлям» — это название хорошо сочеталось с идеями марксистского материализма. Этот совершенно непрактичный человек, «простак за границей»[82], неловкий в движениях и равнодушный к раскопкам, обладал огромным личным магнетизмом, умом и такой силой воображения, что придавал блеск любому занятию, за которое брался. Он был хорошим товарищем и очень добрым человеком. Нельзя было и представить себе лучшего директора для недавно созданного института. Он прекрасно умел принять гостей и любил жить с размахом. Когда нас посетили члены королевской семьи, воспитание одержало верх над его характером, и он держал себя безукоризненно. Мало кто воспринимал политические идеи Гордона всерьёз, и никто не мог бы с большим радушием, чем он, принять поляка, высланного из Кракова, профессора Т. Сулимирского, прекрасного человека, вынужденного бежать от коммунистического режима.

Поначалу Чайлд был ярым поклонником Сталина, но к концу жизни понемногу в нём разочаровался. По натуре он не был руководителем и ушёл из института на два года раньше срока. Он почувствовал, что, несмотря на его многочисленные интересы, ему нечего больше ждать от жизни. Тогда он вернулся на родину, в Австралию, и там однажды сел в такси и поехал к скалам в окрестностях Сиднея. Слепой как крот, он оставил очки на вершине скалы, оступился по дороге обратно и был найден мёртвым у подножия. Я нисколько не сомневаюсь, что это было самоубийство. Подобно строителю Сольнесу у Ибсена, Чайлд сознательно выбрал такой драматичный конец — бросился вниз с высоты. Незадолго до смерти он написал тёплые письма большинству своих друзей, в том числе Агате, и его последнюю статью, опубликованную в «Вестнике Института археологии», можно истолковать как прощальную. Так закончилась жизнь этого невероятного человека, кстати, самого уродливого внешне из всех, кого я знал. Выглядел он действительно жутко: его синий нос, подобно носу Сирано де Бержерака, определял его характер. Если бы Чайлд не пострадал от полиомиелита, изуродовавшего его тело в юности, он, возможно, смог бы лучше вписаться в общество, но археология много бы потеряла в его лице. Его марксистские представления, его практический подход пробуждали археологическую мысль, и все специалисты по доисторическому периоду, имеющие внятные представления о добыче и производстве пищи, обязаны этим его работам.

Время от времени Чайлд предпринимал попытки перестроить систему обучения в нашем институте, сделать её более интегрированной. Он настаивал, чтобы мы принимали участие во внутренних институтских публичных чтениях, где каждый из нас мог рассказать, чем занимается. На такие события приглашались и многие лекторы со стороны, и всех, кто делал что-нибудь достойное внимание в области археологии, просили рассказать о своей работе. Сам Чайлд, хоть и говорил всегда интересно, был неважным оратором. Часто к концу предложения он переходил на фальцет. Слушать его было столь же мучительно, как и смотреть на него, но его лекции всегда производили сильное впечатление.

Получив место в институте, я впервые стал преподавать. Это занятие доставляло мне огромное удовольствие, потому что я хотел поделиться знаниями, и мне было интересно, насколько успешно я смогу донести их до студентов. Кроме этого, я обнаружил, что преподавание — это двусторонний обмен информацией: хоть студент и настроен исключительно на приём, он работает резонатором и должен отражать мысли преподавателя. При индивидуальном обучении сознания ученика и учителя вступают во взаимодействие, и успех этого мероприятия, должно быть, зависит от существующей между ними химической симпатии. Учитель и ученик должны установить раппорт, постараться сродниться. Сам я заметил, что, хотя всегда приятно заниматься с умными студентами, нет ничего лучше, чем наблюдать, как ученик, вначале производивший впечатление дурачка, начинает включаться в работу. Насколько я знаю, некоторые заслуженные профессора ленятся и не хотят тратить силы на подобных дурачков, предпочитая уделять внимание более талантливым студентам.

Моей первой ученицей была Маргарет Мунн-Ранкин. Я уговорил её уйти с государственной службы и заняться археологией. Маргарет была прирождённым учёным. Она заслужила признание в Кембридже, где преподавала историю и археологию Востока, и стала серьёзным авторитетом в своей области. Она написала не так много научных трудов, но все работы, вышедшие из-под её пера, выполнены с невероятной тщательностью. Один сезон Маргарет провела с нами в Нимруде, но она по натуре была очень замкнутым и застенчивым человеком, и ей не очень подходила суматоха дальних путешествий. Из Маргарет получился прекрасный преподаватель, добросовестный и исключительно хорошо разбирающийся в предмете, и занятия с ней принесли несомненную пользу многим студентам Кембриджа.

Семинары, как и занятия со студентом один на один, гораздо эффективнее лекций. Выступая перед небольшой аудиторией, я разрешал студентам в любой момент перебивать меня вопросами, но иногда мне казалось, что этот либеральный подход себя не оправдывает. Случалось, что какой-нибудь въедливый слушатель перехватывал инициативу и терзал аудиторию вместо меня. Однажды мне пришлось уточнить у говорливого комментатора, кто именно сейчас читает лекцию, и предложить ему занять моё место на кафедре. Подобные шутки всегда веселят слушателей, а я твёрдо верю, что скучное преподавание — это непростительный грех. Ещё я понял, как важно иногда проверять, все ли следят за моей мыслью. Случается, что вежливость или робость мешают студентам сказать, что им что-то неясно в словах преподавателя. Я как-то читал в романе «Sagittarius Rising», что раньше многие китайские студенты-лётчики разбивались насмерть, потому что вежливость не позволяла им сказать, что они не поняли объяснений учителя. Так я обнаружил, что один студент из Ирака каждый раз, когда я говорю об уровне грунтовых вод, считает, что речь идёт о какой-то специальной водной мебели. Безусловно, это был мой недосмотр. Наверное, сейчас, когда общество так чувствительно к дискриминации по половому признаку, мои слова могут показаться некорректными, но у меня иногда складывалось впечатление, что я могу добиться толка от студентки, только если сначала доведу её до слёз — метод неприятный как для студента, так и для преподавателя, но крайне действенный. Как бы то ни было, я никогда не жалел о времени, потраченном на работу со студентами. Помогая им справиться с трудностями, я становился мудрее, а в общении с ними всегда находил радость. Лет до семидесяти, пока я был в добром здравии, я считал своим долгом непременно отвечать на все письма с вопросами по археологии и, опять же, никогда не жалел потраченного времени.

Моим ближайшим товарищем в институте была моя помощница Рэчел Максвелл-Хайслоп. Она прекрасно справлялась с ролью посредника между мной и лабораториями. С лабораториями она всегда поддерживала тесную связь и получала там огромные объёмы научной информации. Рэчел стала признанным авторитетом в области археологической металлургии и распространения металла в Древнем мире. Она написала множество ценных научных статей, её труд, посвященный ювелирным изделиям Древнего Востока, был встречен бурей оваций, и она стала настоящим кладезем сведений о древних методах металлургического производства.

Ещё двое коллег по институту занимают важное место в моих воспоминаниях. Один из них — сэр Мортимер Уилер[83], чья первая жена Тесса, человек исключительной энергии, имеет прямое отношение к основанию Института. Другой — Мортимер Уилер, или Рик, так называли его многочисленные друзья, был во всех смыслах человек-памятник. Этот верзила подобно до предела раскрученному двигателю нёсся сквозь жизнь, дыша огнём — порой губительным, испепеляющим противников, но иногда очистительным, способным заживлять и возвращать к жизни. Он был наделён тем же даром, что и мой первый учитель, Леонард Вулли: всё, чего он ни касался, немедленно оживало, будь то Институт археологии, Британская академия или Мохенджо-Даро.

В Комитете не было более ценного человека, чем Мортимер Уилер, а лучше всего он выступал в роли секретаря Британской академии, организации, которую сам перестроил и видоизменил. В его манере всегда была некоторая театральность. Он был рождён, чтобы царить на сцене и приковывать к себе внимание зрителей. В кресле президента Общества древностей он выглядел как король Лир и подавлял всех своим присутствием. В Британской академии Уилер пользовался неограниченными полномочиями и всегда был в ударе: он точно знал, чего хочет, быстро принимал решения и шёл напролом, не утруждая себя вежливостью. Когда дискуссия заходила в тупик, он всегда был готов разрубить гордиев узел разногласий своим авторитетным суждением. Артист удивительным образом сочетался в нём с практичным дельцом. Как артист, он был в своё время одной из известнейших фигур телевизионного мира. Многие помнят, с каким блеском выступал он в программе «Животные, растения, минералы», созданной импресарио Глином Дэниелом. Из сказанного выше очевидно, что Уилер нравился не всем. Некоторые и вовсе считали его невыносимым. Он был безжалостен к глупости и, всегда готовый сыграть на человеческих слабостях, редко ошибался в своих суждениях, хотя и был падок на лесть.

Как археолог Уилер в первую очередь знаменит тем, что стал основоположником нового метода раскопок. В основе его метода лежала убеждённость, что для успешного проведения раскопок необходимо чётко представлять себе стратиграфию[84] и уметь открыть и описать последовательность слой за слоем. Здесь Уилер во многом основывался на работах Питта Риверса, но именно его инструкции стали соблюдаться по всему миру, а он получил международное признание. Уилер был прекрасным организатором. Проработав какое-то время в Индии на посту генерального директора Археологического управления, он полностью восстановил управление и наладил его эффективную работу. В Дели Мортимер основал Школу археологии, которая работала, основываясь на его методе. Благодаря огромному личному обаянию Уилер скоро завоевал преданность своих индийских подчинённых, несмотря на то что отличался властным характером и не терпел возражений. Также ему удалось довольно быстро заслужить доверие Неру. Уилер копал во многих местах, но, наверное, в первую очередь с его именем ассоциируется крепость «Мейден Касл» и небольшие раскопки в Арикамеду, где ему удалось найти следы торговли с Римом. Прежде всего, Уилер был, несомненно, очень одарённым человеком, но за склонность к саморекламе и показушничеству некоторые называли его «старым шарлатаном». Он всегда с готовностью помогал молодым учёным, пытающимся пробиться в жизни. По натуре Уилер был донжуаном, и женщины совершенно теряли от него голову. Иногда он вёл себя абсолютно невыносимо, но с ним было весело, и многие влюблялись в него, несмотря на его невнимательность и грубость. Это был крайне амбициозный человек, нетерпимый, в нём не было ни капли снисходительности к человеческим недостаткам. Он мог публично разнести лучшего друга в пух и прах за несоответствие какому-нибудь стандарту, который сам же и выдумал. Я помню довольно жестокое письмо, которое он написал в «Таймс» после смерти своего близкого друга Яна Ричмонда. Ян не успел при жизни опубликовать все результаты своих раскопок, и Уилер публично осудил его за это, в частности, потому, что Ян — к своей чести — так много времени потратил на «маленьких людей» и на бесплатные лекции в разных скромных организациях. Сам Уилер в жизни не стал бы делать ничего подобного. Конечно, кто я такой, чтобы критиковать гиганта Рика, но даже мы, скромные карлики, должны иметь возможность высказаться. Я горд, что мне довелось работать в Институте археологии рядом с таким колоссом.

Другой выдающейся фигурой в Институте археологии была Кэтлин Кеньон[85], теперь дама Кэтлин, чьи заслуги получили не меньшую известность, хоть она и не выступала на телевидении. Горе тому, кто возражал ей или придерживался другой точки зрения. Меня часто спрашивали, как мы с ней ладим в университете, и я неизменно отвечал: «Прекрасно, потому что я всегда уступаю». На самом деле я давно уже простил Кэтлин её бескомпромиссность. В спорах она часто вела себя агрессивно и оскорбительно, но при этом хорошо отзывалась о людях за спиной, и её грубые манеры искупались искренней добротой — качеством, за которое можно легко простить человеку некоторую деспотичность. Надеюсь, что и мои диктаторские замашки будут прощены таким же образом.

Работая в институте, Кэтлин яростно боролась за его благополучие и приносила ему славу своими раскопками в Иерихоне, а затем в Иерусалиме. Загадки Иерихона, очень запутанного городища, были решены благодаря совершенству методов Кэтлин, и ей удалось совершить потрясающие открытия. Выяснилось, что поселение было основано около 8000 года до н. э. Судьба этого уникального оазиса зависела от природного источника. Его укрепления и огромная каменная башня иллюстрировали архитектурные достижения человека в период позднего мезолита и неолитической революции. Самой ошеломительной находкой стали иерихонские черепа. Они были отделены от остального скелета и покрыты масками из глины, а роль глаз исполняли ракушки. Готовые черепа захоранивались под полом. Как ни странно, этот необычный погребальный обряд имеет сходство с описанными Геродотом традициями Эфиопии.

Казалось, что Кэтрин просто создана для поста директора Института археологии — целеустремлённости ей хватило бы с избытком. Но вместо этого она возглавила Колледж Святого Хью в Оксфорде и блестяще им управляла. Доброта и человечность, властность и проницательность делали её прекрасным руководителем, и мало кто мог бы столь успешно собирать деньги на нужды колледжа. Это место она выбрала по очень необычной причине.

Кэтлин очень любила собак и держала у себя свору бездомных дворняг, спасённых из приюта в Бэттерси. К сожалению, в институт с собаками не пускали: начальство считало, что от них одно беспокойство, шум и антисанитария. Ни тогдашний секретарь, ни директор института Граймс не питали симпатии к этим животным, и это привело к открытому противостоянию между Кэтрин и её собаками, с одной стороны, и директором — с другой. В разгар очередного сезона в Нимруд я получил от Граймса письмо, в котором он рассказывал о создавшемся безвыходном положении. Граймс явно надеялся, что я соглашусь с его точкой зрения. Я же дал совершенно противоположный ответ — написал, что всегда предпочитал людям собак, и упомянул, что незадолго до моей учёбы в Новом колледже в Оксфорде один из студентов держал в своих комнатах медведя, и начальство совершенно не возражало. Также я сказал, что не возражаю против некоторой антисанитарии, связанной с содержанием животных, и убеждён, что чрезмерное стремление к стерильности снижает природную сопротивляемость наших организмов. Не знаю, чем бы закончился этот конфликт, но Кэтлин вовремя предложили место директора Колледжа Святого Хью. Думаю, что, если бы не собаки, она предпочла бы остаться в институте, но, так или иначе, она покинула его одновременно со мной: мне как раз предложили пост в Колледже Всех Душ.

Годы, которые я провел в Институте (с 1947-го по 1960-й), подарили мне чувство глубокого удовлетворения от работы и научили правильно распределять энергию. Когда я получил должность, мне было сорок три года. Я был деятелен и полон сил. Сейчас, оглядываясь назад с высоты своих семидесяти лет, я завидую собственной силе и здоровью. Моя способность к концентрации в сочетании с редкими минутами заслуженного отдыха и развлечений позволяла выжать максимум из двадцати четырёх часов, составляющих сутки. Мне приходилось работать то дома, то за границей — примерно поровну. Каждый год я проводил несколько месяцев в поездках или на полевой работе в Нимруде, в Ираке, а затем возвращался домой, чтобы рассказать о результатах раскопок. Публичные лекции тешили моё самолюбие и, надеюсь, аудиторию. На общих ежегодных собраниях Иракской школы в Королевском географическом обществе порой собиралось более пятисот человек.

Выбирая место для раскопок в Ираке, я мог остановиться на любой из четырёх ассирийских столиц: Ниневии, Нимруде, Ашшуре и Хорсабаде. Первые три были построены в стратегически важных местах, выбранных для сплочения империи. Городища Ниневия и Нимруд (Калах), расположенный примерно в двадцати милях к югу, стояли на восточном берегу Тигра (Нимруд — примерно в дне пути от реки), а Ашшур — на противоположном, западном берегу, в сорока милях ниже по течению.

Четвёртой ассирийской столицей, привлекшей моё внимание, стал Хорсабад, расположенный примерно в дюжине миль к северо-востоку от Ниневии, ближе к горам, но этот город можно назвать неудачным ассирийским проектом. Это был недостроенный дом царя-узурпатора Саргона, правившего с 722 по 705 год до н. э. Наследники Саргона не проявили к городу особого интереса. Тем не менее в этом любопытном поселении вели обширные раскопки французские экспедиции под руководством Ботта и Плэйса, а затем американская экспедиция из Чикаго. Я не думаю, что нам удастся вписать принципиально новую главу в историю этого города, хотя не сомневаюсь, что там ещё есть что копать.

Естественно, у меня была мысль продолжить работу в Ниневии, где многие британские первооткрыватели — Рич, Лейард, Джордж Смит, уроженец Ирака Рассам[86], Бадж[87], Кинг и Кэмпбелл Томпсон — совершали интереснейшие находки. Увы, работая с Кэмпбеллом Томпсоном, я убедился, что любые масштабные раскопки этого городища потребовали бы совершенно неподъёмных для нас затрат. Верхние двадцать футов холма представляют собой массу беспорядочно перемешанных обломков, которую постоянно грабили и разрушали ещё с ассирийских времён. Чтобы разобрать это гигантское нагромождение руин, понадобилось бы несколько поколений рабочих. Правда, под ним скрывается великолепная последовательность доисторических слоёв, покрывающая период длиной как минимум в четыре тысячи лет. Мне нравится думать, что однажды какая-нибудь мужественная команда археологов возьмётся за этот телль и прольёт поток света на весь доисторический период Месопотамии. С тех самых пор, как я работал в Ниневии, я нахожусь под непроходящим впечатлением от огромной площади этого городища, составляющей около 1800 акров, и от интригующей планировки внешнего города за пределами акрополя, от массивных укреплений и великолепных руин ассирийской ирригационной системы. Увы, сейчас это прекрасное место плотно окружено современными постройками. Мне же удалось увидеть Ниневию практически такой, какой видел её Лейард, — нетронутой и сияющей первозданной красотой. Даже огромная каменная дамба Синаххериба была не застроена. Я знал, что у меня нет никакой надежды раскопать огромный ассирийский арсенал, известный как Неби Юнус: работа здесь была невозможна из-за неприкосновенной мечети, где, согласно преданию, хранились мощи пророка Ионы. Несмотря на это препятствие, Фуад Сафар, а затем и Тарик эль Мадхлум решились копать в районе одних ворот. В результате этих раскопок увидела свет поразительная находка — скульптура египетского фараона Тахарки приблизительно 650 года до н. э. Тарик также провёл успешные раскопки ворот Ниневии и обнаружил рельефы, оставленные Лейардом во дворце Синаххериба.

Ашшур, древняя религиозная столица, где хоронили ассирийских царей, был тщательно исследован немецкими археологами в период с 1903 по 1912 год и блестяще описан Вальтером Андра[88], с которым мне повезло познакомиться, когда он навещал Леонарда Вулли в Уре. В какой-то момент в отношениях между учёными наступил разлад, потому что немецкие археологи усомнились в дате постройки шумерских жилищ, которую совершенно правильно определил Вулли. Примирение наступило, когда Андра торжественно извинился перед Вулли и в знак примирения церемонно преподнёс ему огромную гроздь бананов на вершине урского зиккурата. В то время карьера Андра уже клонилась к закату, но он дополнил свою работу с Колдевеем в Вавилоне не менее выдающимися достижениями в Ашшуре. Теперь нам известно, что этот священный город также являлся важным перевалочным пунктом для торговли металлом, особенно в районе 2000 года до н. э., когда ассирийская колония купцов из Кюль-Тепе в Каппадокии в больших количествах меняла на медь ткани и олово, доставляемое из Ирана. Сегодня мы имеем полное представление о том, какую огромную роль играл Ашшур в истории Западной Азии.

Так я пришёл к выводу, что самым перспективным теллем в Ассирии является Нимруд, хотя в пользу других городищ говорили важные доводы.

Для многих путешественников нет более романтичного места, чем Нимруд. Сорок лет назад бородатые головы охранных каменных статуй ламмасу — полулюдей, полузверей — торчали здесь из земли у ворот древних дворцов: верные слуги охраняли покой могучих воинов и жрецов, царей Ассирии. Таким я впервые увидел Нимруд в 1926 году после своего первого сезона в Уре халдеев среди голых степей Южной Вавилонии и понял тогда, что стою перед археологическим раем, куда, возможно, мне выпадет честь попасть когда-нибудь в будущем, когда закончится срок моего ученичества. С тех пор я не расставался с этим намерением, лелеял его долгие годы, проезжая раз за разом по старой царской дороге, которая в эпоху Ахеменидов вела из Суз в Сарды, дороге, окружённой древними теллями на всём участке от Киркука до Эрбиля и Мосула.

Наконец мне представилась возможность устроить масштабные раскопки. Должность в Институте археологии давала мне право более трёх месяцев в году работать за границей. Когда в 1947 году я решил вернуться в Багдад, у меня было достаточно времени для принятия решения, что можно сделать с деньгами, накопленными Британской школой археологии в Ираке за время войны — речь шла о двух тысячах фунтов.

Два года спустя, в 1949 году, я сидел в кабинете генерального директора Службы древностей доктора Наджи эль Азиля, который в то время спонсировал крупные доисторические раскопки в Эриду, проводимые Фуад Сафаром и Сетоном Ллойдом (они блестяще справились с этой достойной задачей). Наджи эль Азиль сказал мне: «Я только что разрешил Чикагскому университету возобновить раскопки в Ниппуре, вас может заинтересовать эта новость». «Это действительно интересно, — ответил я, хватаясь за эту возможность, — потому что как раз собирался просить у вашей службы разрешения на раскопки Нимруда. Моим соотечественникам там всегда сопутствовала удача». Я выбрал правильное время для своей просьбы: как раз исполнилось сто лет со дня начала в том же месте раскопок Лейардом.

Вскоре, благодаря поддержке директора, Служба древностей Ирака согласилась удовлетворить мою просьбу, и никому из нас не пришлось пожалеть об этом удачном соглашении.

Глава 17. Нимруд: акрополь

Во всей Ассирии нет более красивого холма, чем Нимруд: этот уединённый уголок до сих пор не затронут современным строительством. Его величественный акрополь, охватывающий площадь около 65 акров, покрыт дёрном, любимым лакомством овец. Телль и его зиккурат возвышаются над окружающей равниной и грозными водами стремительного Тигра, струящегося между крутых берегов примерно в двух милях к западу. С вершины зиккурата виден однообразный холмистый северный пейзаж и на расстоянии четырёх миль — старый мусульманский город Саламия, рядом с которым есть очень удобный брод. С южной стороны на семь миль до самых верховьев Заба простирается плодородная равнина, где стоит высокий Телль-Кашаф. Когда-то здесь была могучая крепость, древний бастион самого Нимруда. На востоке видны Джебель-Маклуб и далёкие Загросские горы на территории Ирана. В сиреневатом свете, обычном для этих мест, можно различить их высокие вершины.

В хорошие годы эти места становятся отличным пастбищем. Во времена Лейарда спины пасущихся здесь овец краснели от лютиков — сегодня это редкое зрелище. Жарким летом равнины пустеют, но остаются достаточно привлекательными для газелей. До того как браконьеры, охотящиеся на этих животных на автомобилях, практически довели их до исчезновения, их живописные стада часто попадались на пути от Мосула.

Ранней весной 1949 года сотрудник Службы древностей Ирака доктор Махмуд эль Амин поехал со мной в Мосул, чтобы начать подготовку к раскопкам и найти для нас жильё в самой деревне Нимруд. Только что прошли проливные дожди, и у самого зиккурата наша машина прочно засела в грязи. Неустрашимый и неизменно оптимистичный Махмуд сказал, что готов идти дальше, и как пара неповоротливых бегемотов, в грязи по грудь, мы отправились прокладывать свой вязкий путь к дому шейха, Абдуллы Наджейфи, не самого выдающегося представителя когда-то богатого и образованного рода землевладельцев, но абсолютно порядочного и уважаемого человека, не вылезавшего, правда, из долгов. Нам очень повезло, что он оказался нашим шейхом. Хоть он и был несколько подозрителен, как свойственно крестьянам, но зато отличался гостеприимством и дружелюбием и был готов помогать нам по мере сил, что и продемонстрировал, выставив на стол дюжину бутылок виски, приобретённых в кредит на базаре в Мосуле, чтобы принять нас как следует.

Когда мы с Махмудом, пробарахтавшись полтора часа в грязи, наконец достигли дома шейха, он приказал слуге омыть нам ноги тёплой водой. За этим последовал прекрасный массаж, достойный турецких бань, которые работали когда-то на Джермин-стрит.

Наш визит удался во всех отношениях. Мы договорились не только о нашем собственном проживании, но и о размещении двух десятков шеркати, квалифицированных рабочих из Ашшура: их было решено поселить в двух больших комнатах за пределами хана, принадлежавшего шейху. А главное, благодаря дяде шейха, Мохаммеду Наджейфи, я узнал, сколько следует платить самым непритязательным, но самым многочисленным рабочим на раскопе — корзинщикам. Старик как раз нашёл исполнителей для похожей работы и на моих глазах дал каждому из двух крестьян по сто пятьдесят филсов. Сто пятьдесят филсов примерно соответствовали трём шиллингам, или пятнадцати новым пенсам. Эта сумма ровно в три раза превышала дневную зарплату, которую получали около двадцати лет назад наши рабочие в Ниневии. Можно получить представление о темпах инфляции, если вспомнить, что веком ранее, в 1849 году, Лейард платил рабочим по одному пиастру, то есть по два с половиной старых пенса в день. С тех пор зарплата рабочего выросла больше чем в четырнадцать раз.

В первый сезон в командный состав экспедиции входило всего четыре человека: Агата, Махмуд, Роберт Гамильтон[89] и я. Агате я уже посвятил четыре главы: она была прекрасным помощником, неизменно приветливой хозяйкой, храбрым и весёлым товарищем на всех моих раскопках. Кроме того, она исполняла роль фотографа и помогала мне очищать и заносить в каталог мелкие находки.

Махмуд, как представитель Службы древностей Ирака, вёл записи на арабском и служил неиссякаемым источником шуток и хорошего настроения. Во время войны он получил в Берлине докторскую степень по восточным языкам и успел это сделать в самый последний момент перед приходом немцев. В итоге он стал преподавателем в Багдадском университете. По натуре он был человеком совершенно беспечным и бесшабашным.

Вряд ли можно представить себе человека менее похожего на Махмуда, чем Роберт Гамильтон, но они были прекрасными товарищами и относились друг к другу с большим терпением. Роберт, выпускник Винчестерского колледжа и классик по образованию, отлично говорил по-арабски. Он был скромным и талантливым человеком, каких мало. Гамильтон замечательно рисовал, занимался топографической съёмкой и вёл учёт архитектурных памятников. Он раньше меня начал работать в Ниневии и очень любил эти места. Я был очень рад, что Роберт поехал с нами. Он отличался острым умом и чувством юмора, а с рабочими был, как выразился однажды Кэмпбелл Томпсон, настоящим порохом.

После работы в Ниневии Гамильтон, не достигший ещё тридцатилетнего возраста, был по рекомендации Томпсона назначен директором Службы древностей Палестины и поселился в Иерусалиме. Период его пребывания на этой должности стал важной страницей в истории Службы: Гамильтон был одновременно и творцом, и специалистом в своей области, и блестящим организатором. Его отстранённый и непредвзятый подход позволил всем сотрудникам — и арабам, и иудеям — работать в полном согласии, и развал департамента стал трагедией и для него, и для них. Неизменно справедливый и беспристрастный в своих поступках, Гамильтон тем не менее всегда решительно отстаивал права арабской стороны.

Основным достижением Гамильтона в полевой работе было участие в раскопках дворца эпохи Омейядов Хирбет Аль-Мафджара. Его профессиональная и невероятно искусная реконструкция архитектурного памятника удостоилась похвалы покойного профессора сэра Арчибальда Кресуэлла, а это серьёзный успех.

Уехав из Палестины, Гамильтон устроился в Оксфорд смотрителем отдела восточных древностей Эшмоловского музея. Как ни странно, на этом посту его педантичный подход не нашёл понимания у консервативной администрации Университета, и он тяжело переживал этот конфликт. Гамильтон любил уединение, был по натуре философом. Думаю, ему не меньше подошла бы роль метафизика или садовника. Он охотно общался с людьми, но его дружбу можно было добыть только в результате обстоятельных раскопок. Казалось, что им владеет глубокая внутренняя меланхолия.

Наша команда из четырёх человек, составлявшая нимрудскую экспедицию 1949 года, размещалась в крыле дома из сырцового кирпича, принадлежавшего шейху. Мы с Агатой делили спальню на верхнем этаже, Роберт с Махмудом занимали комнату напротив. Помещение на нижнем этаже служило одновременно гостиной, столовой, хранилищем и тёмной комнатой, а напротив располагались кухня и комнаты для слуг. Мы жили практически в трущобах, но были абсолютно счастливы, даже при том, что в первый месяц постоянно шли дожди, и мы вдобавок редко бывали сухими.