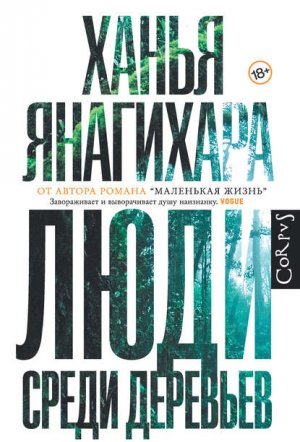

Люди среди деревьев Янагихара Ханья

– Ке, – бесстрастно сказал он. Что?

– Спросите его, – велел я Талленту, – знает ли он кого-нибудь, кто отпраздновал вака’ину и не стал мо’о куа’ау?

Было видно, что вождь не хочет отвечать. Не только потому, что тема его утомила, – ответ означал также и признание собственной судьбы. До этого момента он мог избегать вопроса, воображать – как наверняка делал до него любой шестидесятилетний человек и как будет делать любой после него, – что он может оказаться первым: в своих мечтах он всегда оставался вождем, каждые несколько лет пировал на вака’ине очередного соплеменника, его жены, дети, внуки и правнуки следовали за ним чередой, хижина с мясом никогда не пустела, хижина с пальмовыми листьями всегда пополнялась. Он станет таким старым, что поучаствует в а’ина’ине собственного прапрапраправнука, таким старым, что увидит, как этот мальчик вырастет и будет участвовать в а’ина’ине собственного внука. Он будет так стар, что мелкие побеги манамы по краю деревни вырастут, созреют, отомрут и снова сменятся, так стар, что когда-нибудь станет таким же старым, как сами боги, так стар, что в один прекрасный день они, А’ака и Иву’иву, откроются ему, и, может быть, когда-нибудь он станет третьим в их союзе, получит собственный предел, которым будет управлять. У звезд, дождей, ветров, вод и солнца есть свои опекуны, но может быть, что-то будет отдано ему – может быть, деревья, или цветы, или птицы, которые цепляются когтями за высокие ветки над его головой. Так ему представлялось днем. Неудивительно, что он часто казался заспанным, пресыщенным – эти видения наполняли его, и они были прекрасны, они услаждали и очаровывали сердце, и к ним можно было обратиться всегда, стоило ему только захотеть.

Но по ночам к нему приходили другие видения. О том, что в некий день его отведут в лес, и он, возможно, будет так растерян, что уже не вспомнит, как некогда был вождем, как у него был страшный до дрожи вепрь, который следовал за ним везде, как оруженосец. Как у него отнимет копье, возможно, тот самый внук, которого он посвящал на а’ина’ине. Как он станет бродить по лесу день за днем, слышать крики птиц и мартышек над своей головой и не вспомнит, как их ловить, не вспомнит даже, как это было легко когда-то, или, хуже того, будет мучиться полупамятью, которая тянет за край сознания, напоминает о чем-то, что он почти помнит, но не помнит. Как он увидит у своих ступней розоватый плод с червями, которые выбираются из него, как волосы Медузы, и не вспомнит, что плод съедобный, что когда-то он такие любил, больше того – мог поедать дюжинами. Что ему нравились сушеные плоды, с тонкими и ломкими от закристаллизованного сахара краями или растертые в пасту и выложенные на кусок ленивцевого мяса, чтобы сладкое перетекало в соленое. Как он будет одинок там, куда некогда отвел шестьдесят пять других, как день будет переходить в ночь, а потом снова в день, но ничто не будет отмечать ход времени – ни церемонии, ни празднования, ни песнопения, ни соития, ни охота, только его собственная тускнеющая значимость для него самого, которая потускнеет так тихо и мягко, что он этого даже не заметит. Это и были правдивые видения, и он это знал. Поэтому он цеплялся за дневной свет, когда он владеет собственным рассудком и заодно всем остальным. Я понял в это мгновение, какой стойкостью и смелостью надо было обладать, чтобы терпеть сновидцев рядом с собой, знать, что каждый из них доказывает неизбежность его ночных видений и ложность видений дневных.

Он ничего не ответил, просто ушел. Как я и сказал, ответить означало бы признать то, чего он напряженно старался не признавать. Ему как раз исполнилось шестьдесят о’ан. Скоро – не очень скоро, но рано или поздно – придет его будущее, и он станет кем-то, кого даже сам не сможет узнать. Ему не надо было говорить; никакой другой ответ мне и не был нужен.

Спуск по холму получился гораздо более быстрым, чем подъем, и не таким удивительным. Мы снова миновали покрытые мхом долины, племена цикад, жемчужно-ярких пауков, налетавшие время от времени облака комаров или бабочек и невидимых туканов, которые перекликались друг с другом на невидимых древесных вершинах. Почти шесть месяцев назад это было царство переплетенных восторгов и ужасов, но теперь это была уже найденная земля, и нас она лишь утомляла. И с нами снова были сновидцы, связанные куском пальмовой веревки, которую нам неохотно выдали из хижины; вел их Фа’а, замыкали шеренгу я или Эсме. Впереди шел Таллент, а перед ним – так далеко, что мы их уже не видели, – Ува и Ту.

Мы договорились – Таллент, Эсме, Фа’а и я, – что сновидцев, которых не можем взять с собой, мы оставим в более лесистой части джунглей, в преддверии деревни. Вождь не уточнил, как далеко их надо отводить, но Фа’а сказал, что идти нужно не меньше трех дней, и когда третий день подходил к концу, я почувствовал, как мы все замедляем шаг, подстраиваемся под заплетающийся ритм Евы, вместо того чтобы дергать за веревку и тащить ее за собой, как обычно. Иногда Фа’а что-то напевал сновидцам, тянул носом короткие всплески мелодии, и они отвечали ему тем же, и хотя особой красоты в их гудении не было, они могли держать ноту невероятно долго, пока этот гул не сливался с гулом самого леса и все вокруг не начинало пениться шумом.

Наконец воздух вокруг словно бы раскрасился в серый цвет, как будто в него плеснули гуаши, и мы поняли, что больше откладывать не получится. Мы все, включая Таллента и двух вернувшихся назад проводников, последовали за Фа’а, который повел сновидцев к гигантской макаве, самой большой из тех, что я видел: мы вшестером не смогли бы ее обхватить. Пока Фа’а говорил со сновидцами добрым, тихим голосом, другие проводники вынимали их руки из пальмовых наручников, отделяли тех, кого мы намеревались взять с собой: Еву, разумеется; Вану и Муа, потому что это были отец и сын; и Ика’ану, потому что он был очень стар и потому что он был связующим звеном между Евой и остальными[46]. Ува обвязал их запястья другой пальмовой веревкой и увел их, и они вчетвером послушно, не задавая никаких вопросов, пошли вслед за ним. Ночью они становились еще послушнее обычного, и, глядя им вслед, я чувствовал, как их мирное повиновение, их старческое шарканье вызывает у меня какую-то боль.

Остались только те четверо, которых мы решили с собой не брать. Ту и Фа’а взяли длинную пальмовую веревку и связали их вместе, как печальную цепочку картонных кукол, так что веревка провисала на их руках. Они усадили их у подножия дерева, прислонив спинами к коре, и привязали конец каната – опять-таки очень некрепко, так что, сильно потянув, можно было развязать узел, – к одной из нижних ветвей. (Предполагалось, что канат их защищает, по крайней мере, так мы считали: если они останутся вместе, а не разбредутся в разные стороны, они, по нашему мнению… что? Увидят смерть других, вместо того чтобы умереть в одиночестве? Но тогда нам казалось, что мы проявляем доброту, хотя сейчас трудно вспомнить почему.) Таллент, Эсме и я оставили им запасы еды: «Спам», вытряхнутый из металлических банок на пальмовые листья, канавы, манамы, но’аки. Там были и эти причудливые грибы, которые любила Ева, и погрохатывающие порции чего-то, что Таллент, как я понял, стащил из хижины с сушеными продуктами, включая небольшую кучку вуак, на которую Ту и Фа’а взглянули с завистью, прежде чем решительно отвернуться.

Закончив, мы отступили на шаг, и что-то в том, как они все смотрели на нас большими, черными, доверчивыми, как у ленивцев, глазами, в запасах на земле у их ног, как будто сейчас Рождество, а это подарки под деревом, заставило меня внутренне содрогнуться, и на мгновение жестокость наших действий меня обездвижила.

Думаю, мы все чувствовали что-то похожее, потому что хотя я и не мог понять слов Фа’а, я слышал страдание в его голосе, видел, с какой нежностью он клал ладонь на каждое плечо и показывал на еду, обращаясь к ним. Позже Таллент перевел мне его слова: «Не бросайте друг друга. Заботьтесь друг о друге. Ешьте, когда проголодаетесь. Оставайтесь возле этого дерева. Мы скоро вернемся».

А потом мы ушли. «Не оборачивайтесь», – предупредил Таллент, и мы все зашагали вперед, намеренные удалиться от них на максимально возможное расстояние, когда они вдруг все начали гудеть полногласным, безумным гулом, который казался таинственным и многозначительным прощальным песнопением, хотя на самом деле ничем таким не был – просто рефлекторная реакция на заходящее солнце, немного эхолалии.

В тот вечер мы шли дольше обычного, и стало так поздно, что исчез весь свет, кроме красного свечения глаз летучих мышей, шумно порхавших над нами, кроме фосфоресцирующего блеска от выводка панцирных жуков, сцепившихся где-то наверху тикающей, стучащей стаей, которые напарывались друг на друга с легким скрежетом и своей тяжестью нагибали ветки. Мы должны были отойти от брошенных на максимальное расстояние, но даже когда ходьба стала сначала бессмысленной, потому что мы шли очень медленно, а потом бесполезной (не описывали ли мы круги? сказать невозможно), мы были не в состоянии остановиться. Во мраке леса, в сгустившейся тьме все звуки усилились, и оттуда вырастали видения и кошмары. В какой-то момент я явственно ощутил, как что-то большое и мохнатое легко задело мою макушку, почти как если бы сам воздух отрастил перья, но когда я спросил остальных, почувствовали ли они это тоже, они сказали, что нет. Я заметил, что окружающий лес плотно обступил меня, как никогда не бывало в деревне, обступил, наполненный всем, что могло жить в бесконечных древесных ярусах, в которые мы даже не надеялись проникнуть. В этот же день, когда еще было светло, я видел рой мошек, такой плотный, что он казался единым существом, которое бросилось на два ствола канавы в самоубийственном порыве. Но, к моему удивлению, мошки пропали между деревьев, исчезли в крошечную щель между ними, такую тонкую, что я ее поначалу не разглядел. Что еще могло просочиться через древесный барьер? Вокруг был известный нам лес, но за ним, возможно, расстилался целый отдельный лес, совершенно иная экосистема с собственными популяциями птиц, грибов, плодов и зверей. Может быть, и другие деревни там тоже были, деревни, которые веками охраняли деревья, где люди жили до тысячи лет и не теряли рассудок, или умирали в подростковом возрасте, или никогда не использовали детей для секса, или только это и делали.

Я слышал разговор Фа’а и Таллента, и потом, когда Фа’а отстал от нашей группы, я спросил Таллента, что они обсуждали.

– Он расстроен, – ответил Таллент, и по голосу было понятно, что он расстроен тоже. – Он говорит, что нам не надо было привязывать их к дереву.

– Но веревку же несложно разорвать.

– Я ему так и сказал, – согласился Таллент. – Но он говорит, что напрасно велел им там оставаться. Он говорит, что они не станут рвать веревку – будут просто сидеть и ждать нас обратно, потому что мы же обещали прийти.

– Разве они не забудут, что мы так сказали?

Он вздохнул.

– Я ему это объяснил, – сказал он. – Но.

Больше он ничего не сказал.

Мы некоторое время молчали. Земля хрустела и хлюпала под нашими ногами.

– И что, по его мнению, в результате будет? – спросил я наконец.

– Он считает, что они просто будут там сидеть, не прикасаясь к еде, ожидая нашего возвращения, пока не умрут от голода.

– Это немножко чересчур, нет? – Я напомнил себе, что они благополучно справлялись с жизненными потребностями на протяжении лет, десятилетий. И все же я отчасти понимал беспокойство Фа’а: теперь, когда мы вошли в жизнь сновидцев – назвав их сновидцами, заботясь о них, считая их своими, чем-то, что мы нашли, чему придали смысл, – отчего-то становилось трудно представить, как они смогут жить без нас.

Он снова вздохнул:

– Он хочет пойти их забрать. Отвести их в свою деревню. Я ему запретил. Он сказал, что он убийца.

– Бедный Фа’а, – сказал я – скорее машинально. Он был хороший, добрый человек, и хотя его терзания казались мне мелодраматическими, его сострадательность вызывала уважение. Не предпринимая никаких действий, только и можно было сказать «бедный Фа’а».

– Бедный Фа’а, – тихо повторил Таллент. – Бедный Фа’а.

И вот оно почти подошло к концу. Путешествие почти полугодовой давности разворачивалось в обратном порядке, и я удивлялся, как знакомы оказываются все ощущения и как приятны: здесь я спотыкался о ту же скользкую связку корней, и мучительно утомлялся от бесконечной смены оттенков зелени, и чувствовал влажный воздух, который наваливался на меня, как промокший матрас. Даже со сновидцами – которые, надо сказать, вели себя очень хорошо, послушно и тихо – мы на целый день опережали график. Катер должен был подобрать нас в полдень во вторник, а к вечеру воскресенья нам оставалось идти всего семь часов. Я в очередной раз был впечатлен тем, что Таллент все это время следил за временем; он даже достал из своего рюкзака календарик, и от вида отмеченных карандашом дней наше пребывание на острове показалось одновременно более долгим и более настоящим.

Он решил, что мы пораньше остановимся на ночлег, а завтра будем двигаться потихоньку, не напрягаясь. Утром во вторник надо будет пройти последние два часа до берега, но раньше подходить не имело смысла, потому что это означало сидеть у берега под тучей москитов, которые становились все многочисленнее по мере приближения к воде. От мысли, что мы так близко к океану, я только что не прыгал от нетерпения: мне страшно хотелось увидеть что-то более мощное и непознаваемое, чем заросли джунглей, что-то, поверхность чего будет переливаться светом, что-то, что сможет унести нас прочь отсюда.

В тот вечер мы доели остатки «Спама», и я вспомнил, как мы ели печенье в начале путешествия и как Таллент сказал, что я буду скучать по его хрусту. Печенья теперь не было – все было уже давно съедено, – но его отсутствие навело меня на мысли о том, какое несовершенное место этот остров: наверху, в деревне, был огонь, но не было воды, а здесь все полнилось и рыгало водой. Деревья набухли от нее, земля истекала ею, наши тела производили ее с таким непрерывным постоянством, что все мои вещи промокли насквозь. Но все равно это была приятная предпоследняя трапеза на острове, так что имеющаяся еда и все, чего у нас не было, не имели почти никакого значения. Даже сновидцы как будто понимали, что скоро произойдет что-то важное и увлекательное: они улыбались своими глупыми улыбками, кудахтали, и в какой-то момент Муа даже поднялся и изобразил коротенький забавный танец вроде того, что исполняли женщины в честь завершения месячных. Ува и Ту – они воспользовались ленивым днем, отправились охотиться на вуак и вернулись с мешком, в котором копошилось такое их количество, что больше всего он был похож на гигантский, раздувшийся плод манамы, – были веселы, смеялись, разговаривали, показывали заостренные зубы, радуясь, что их заточение в этом невозможном месте почти подошло к концу и они скоро окажутся дома, живые и, что еще важнее, с царским мешком мартышек. Только Фа’а не выходил из своего сумеречного состояния, и пока все остальные хлопали и кричали, подбодряя танцующего Муа, он сидел в стороне, по очереди оглядывая каждого из сновидцев, и водил большим пальцем по древку копья. Невозможно было не представить, о чем он думает: в сновидцах он видел не только свое будущее, но и свою ответственность. Их присутствие невыносимым образом напоминало ему, что он сделал и чем он станет. Когда он что-то шепнул Талленту и ушел в окружающий лес, я не обратил на это внимания, просто подумал, что он хочет побыть один, подальше от нас. И почему бы ему не хотеть одиночества, не погрузиться в думы о неизбежности отъезда? Домой возвращался проклятый человек. Что он скажет своим родным?

Наутро я проснулся от воплей: Ува и Ту бежали к нам, кричали что-то Талленту, пугая мошек и птиц, с визгом разлетавшихся в стороны. «Фа’а! – кричали они, – Фа’а» и что-то еще.

Он сразу же вскочил и побежал за ними.

– Пусть кто-то из вас останется со сновидцами! – крикнул он нам, но мы с Эсме оба рванулись вслед за ним, что, как мне потом пришлось признать, было не очень разумно – они могли разбрестись, и мы бы их никогда больше не нашли.

Мы бежали, и джунгли вдруг словно бы признали наш испуг и приспособились к нам. Наши ноги не попадали в связки корней, не скользили по ломающим лодыжки моховым сугробам, а перелетали через любое препятствие, и каждый скачок оказывался таким аккуратным и точным, как если бы мы бежали по лужайке, по асфальту.

Перед нами на некотором расстоянии маячило дерево, огромная макава, с ветвями, растянувшимися низко и далеко, как щупальца осьминога, и с одной из них свисал Фа’а. Он взял кусок пальмовой веревки, какой мы связывали сновидцев, и сделал из нее примитивную петлю, такую примитивную, что, когда я его осмотрел и увидел, что шейные позвонки целы, я понял, что он задохнулся, что смерть его была медленной и мучительной.

Ува и Ту выли, закинув головы назад и закрыв глаза, их плотные языки упорно колотились в полостях рта. Эсме плакала. «Ох, – повторяла она, – ох, Фа’а». Таллент выглядел усталым, его лицо оплыло, руки безвольно болтались.

Всем нам пришлось поучаствовать в снятии его с дерева. Ту взобрался на ветку и перерезал веревку ножом Таллента. Мы с Таллентом поймали падающее тело, и все вместе отнесли его обратно, Таллент и Ту с одной стороны, все остальные с другой, а между нами – плотная, раскачивающаяся тяжесть Фа’а.

Я ни разу не видел ничьей смерти, пока был в деревне. Рождение видел: младенец, как любой другой младенец где угодно в мире, выскользнул наружу, обвязанный телесным шнуром и раскрашенный в неприятный лиловый цвет, характерный для новорожденных, а я смотрел из-за хижины, едва дыша, чтобы не выдать своего присутствия, – но не смерть, нет. Так что я не знал, как иву’ивцы хоронят мертвецов, часто ли им приходится это делать[47]. Но у’ивцы в любом случае поступают не так, как на Иву’иву, сказал мне Таллент. На У’иву тело относят в отдаленную местность высоко в холмах и оставляют на съедение животным. Потом через шесть месяцев возвращаются и перемещают кости в тайное место, которое знает только семья умершего, а они никому не говорят, из страха, что кто-нибудь украдет кости и с ними – дух покойника.

Но поблизости высоких холмов не было. В тот вечер (мы скрыли смерть Фа’а от сновидцев) Ту и Ува унесли Фа’а. Они пропали так надолго, что мы хотя вслух ничего и не сказали, боялись, что они не вернутся, несмотря на свою ненависть к этому острову, несмотря на оставленный мешок с вуаками. Когда они все-таки пришли, наступал рассвет, небо светлело, и в воздухе перед нами и над нашими головами роились мелкие насекомые пыльного цвета с ребристыми крыльями и такими тонкими желтыми прожилками, что они выглядели как шафрановые нити.

Они были вымотавшиеся, серолицые. Они поговорили с Таллентом. «Они где-то его спрятали, – сообщил он нам. – Они говорят, что через шесть месяцев вернутся спрятать его кости». Но мы все знали, что это никогда не случится, что тело Фа’а останется там, где они его оставили, что муравьи, и мыши, и птицы, и жуки будут покусывать его, пока не обглодают дочиста, пока его кости не станут светлыми, как масло.

Мы так долго ждали Ту и Уву, что остаток пути вниз по холму, к лодке, пришлось преодолевать в спешке. Ту нес копье Фа’а, которое собирался вернуть его семье как доказательство, что его действительно больше нет. Когда мы добрались до берега, где вода так сильно захлестывала землю, что там образовался участок длиной ярдов в десять, не совсем океан и не совсем суша, где два мира объединялись – рыбы плавали над травой, орхидеи переливались над маслянистой поверхностью океана, – солнце стояло так высоко, что я на мгновение испугался, вдруг лодка уже ушла и мы застрянем здесь навсегда, слишком далеко от одной цивилизации и не желая вернуться в другую. Но потом мы услышали далекое тарахтение и увидели, как лодка материализуется вдали серым пятном, приближается, обретает очертания. После проведенных на острове месяцев она казалась, несмотря на свою примитивность, невероятно сложной, созданием решительного и изобретательного общества. Лодочник на носу поднял обе руки, и Таллент помахал ему в ответ. Мне стало интересно, что подумает лодочник про дополнительных пассажиров и что сновидцы подумают про лодку, а позже – каково им будет оказаться в открытом океане, который станет прыгать и проноситься под нами. С каждым ярдом мы будем все больше отдаляться от этого места, которое уже начинало казаться сновидением, чередой никогда не случившихся событий и встреч, и все больше приближаться к нашему собственному обществу. Я спросил себя, рад ли я этому, и с удивлением обнаружил, что не знаю.

Лодка уже приблизилась достаточно, чтобы кормчий увидел, кого мы взяли с собой, и даже с берега мне было видно, как его рот складывается в букву «о».

– Подведите их ближе, готовьтесь к посадке, – сказал нам Таллент, сам уже выходя на мель, чтобы помочь подтащить лодку к берегу.

Мы – Ту, Ува, Эсме и я – подвели их ближе, каждый держал одного из сновидцев за руку. Они не хотели вступать в воду, но когда это уже произошло, стали издавать тихие радостные вскрики, хотя Ика’ана крепче схватился за мою руку, и я в знак ободрения тоже сжал его предплечье в ответ.

– Пошли, – сказал я ему, хоть он и не мог этого понять, и он доверчиво посмотрел на меня кротким взглядом, и было трудно вспомнить, что когда-то он был воином, когда-то носил копье, которое защищал собственной жизнью. Ма’аламакина, ма’ама.

Мы остались последними в очереди и осторожно подошли к лодке. Лоскуты валунов на дне были расположены неровно, и Ика’ана слегка покачивался от напряжения. Я увидел подрагивающие руки лодочника, когда он прикоснулся к запястью Евы и помог ей подняться на борт. За нашими спинами джунгли испускали водяной пар.

Но я не оглядывался.

Часть V

Первый ребенок

То, что случилось потом, так тщательно задокументировано, что мне вряд ли стоит тратить лишнее время и повторяться. Целый ряд книг описывает десятилетие после моего первого отъезда с Иву’иву гораздо обстоятельнее и намного детальнее, чем мог бы сделать я; в особенности это относится к труду Джереми Лауэрмана «Бессмертные: открытие, изменившее мир», который фокусируется в основном на первых трех годах после моего возвращения в США, и книге Кэтрин Хетерингтон «Славный маленький остров: Нортон Перина и мир, который он построил», опирающейся на более поздние годы моего исследования в области, названной синдромом Селены, кульминация которой – почти талмудическое описание того, как мне присудили Нобелевскую премию. Наконец, есть книга Анны Кидд «О солнце, о камнях и обо всем, что между ними: жизнь А. Нортона Перины», которая, если не считать представления меня в образе почти божественном, остается моей любимой среди этих трех книг за беспристрастность автора и великолепный уровень научного понимания. Я давал многочасовые интервью каждому из трех авторов; меня и мои труды они описали вполне верно.

Тем не менее отдельные сюжеты тех лет остались по большей части нерассказанными, и я хотел бы, пользуясь случаем, раскрыть некоторые из оставшихся тайн.

Первая касается участи сновидцев. Я покинул У’иву, совершив, вероятно, одно из самых выдающихся научных открытий двадцатого века, но при этом в Америку я вернулся буквально прокаженным. Да, я был естествоиспытателем, обладателем потрясающей, невероятной находки, но для академической среды оставался всего-навсего исследователем без лаборатории, то есть маргиналом. В то время, надо сказать, я был еще слишком молод и простодушен, чтобы вполне оценить, в какой невозможной ситуации я очутился; более того, я представлял себя этаким ронином, готовым служить любому, кто даст мне прибежище. Получилось так, что это оказался Стэнфорд, где Таллент, меньше чем за полгода превратившийся в антропологических кругах из бунтаря в настоящего героя, сумел спешно обеспечить меня лабораторией и кое-какими деньгами, наверняка добытыми туманным путем из какой-нибудь таинственной нелегальной кассы[48]. Поскольку мой размах был совсем невелик, мне пришлось делить оборудование с соседней лабораторией гораздо большего размера, что, разумеется, получалось неидеально. По большей части коллеги не очень понимали, как меня воспринимать: я был слишком неопытен, чтобы возглавить собственный отдел, но при этом слишком искушен, чтобы работать под чьим-то началом. Было очевидно, что меня кто-то покрывает; мне каждый день приходилось надеяться, что они не обнаружат за этой таинственностью кафедру антропологии.

Прозвучит это глупо – в конце концов, не так долго я отсутствовал, – но снова приспосабливаться к Америке оказалось труднее, чем я ожидал. Я поражался тому, какое все сверкающее и новое, как автомобили сияют яркими искусственными цветами облизанных леденцов, как объемиста и затейлива одежда на всех окружающих людях: башмаки и шляпы, и подтяжки, и ремни, и сумки, и звенящие браслеты, и тяжелые жемчужные ожерелья – целый лексикон элегантных излишеств, где хватило бы котомки и куска ткани. Я изумлялся еще и тому, какими голыми, лишенными растительной жизни были города – серый квартал за серым кварталом, и там, где могли бы расти деревья, вместо них возвышались здания мышиного цвета, извергающие молчаливых людей в бесконечных слоях сложных и избыточных одеяний.

Но в лаборатории не было ничего, кроме Иву’иву. Я попытался сделать переход – с острова на материк, из каменного века в век современный – максимально бесшовным для сновидцев, а это означало, что мне пришлось давать им снотворное более или менее начиная с того момента, когда мы прибыли на У’иву, который уже пугал их и подавлял. (В те времена можно было устраивать подобные вещи без аккомпанемента из воплей этических комитетов и облегчить переход, который в противном случае просто убил бы их своей внезапностью и резкостью.) Я усыпил их, разумеется, перед полетом в Калифорнию (и на протяжении долгих часов непрестанно проверял их сердцебиение, дыхание, светил крошечным фонариком – он сам по себе казался чудом – в зрачки и смотрел, как они сокращаются до размера крошечных черных игольных ушек) и перед поездкой на автомобиле до подвала-бункера под лабораторией, где мы продержали их несколько дней, пока собирали их будущее место обитания, и разбудил, только когда мог их безопасно разместить в новом доме – квадратной комнате размером пятнадцать на пятнадцать футов, без окон, чтобы их никто не увидел, с некрашеными стенами и полом из линолеума, по которому были разбросаны пальмовые листья и расставлены ведра с бромелиями и прочими растениями, как приблизительно напоминающими то, что они помнили по жизни на Иву’иву (саговник), так и иными (фикус). В какой-то момент я решил завести там террариум с черепахой, но, придя как-то утром, обнаружил, что с черепахи содран панцирь, шея ее безвольно обвисла, а хвост покрыт слоем кровавого кала. Сновидцы не были склонны к насилию, но все больше поддавались беспокойству и страху, а беспокойство и страх иногда заставляли их действовать вопреки собственной природе. Давая им седативные средства, следовало соблюдать хрупкий баланс: от слишком большого количества они становились неповоротливы и шатались, и было трудно определить, вызвана их дезориентация умственным состоянием или же внешними причинами; от слишком малого они нервничали, царапали стены и выли без повода. Нужны же они нам были достаточно бодрыми, чтобы замечать нечто странное в своем окружении, но достаточно выбитыми из колеи, чтобы не понимать толком, чего им не хватает.

У меня был помощник – мне выдали студента-постдока по имени Рю Чхоль Ю, приехавшего по гостевой стипендии из Сеула. Не знаю, за какие грехи его приписали ко мне – ну разве за то, что он был иностранец, причем, увы, довольно непроницаемый, – но помогал он отлично. По-английски он говорил неохотно (хотя вполне прилично, насколько мне доводилось слышать, только с сильным акцентом), но поручения выполнял тщательно, не возражая, и вел подробные заметки. Чхоль Ю разработал не только состав успокаивающих средств, которыми мы кормили сновидцев, но и состав средств возбуждающих; он точно знал, через какое время за пределами своей комнаты они начнут расстраиваться, и даже в конце концов наловчился ненадолго выводить их по ночам за пределы лаборатории, когда электрические фонари горели неярко, трава охлаждала их ноги, а обитатели окрестных построек – от которых мы скрывали существование сновидцев – уходили до утра. Иногда я ходил с ним на эти ночные прогулки, вел, как и он, двух сновидцев за руки и вслед за ним пересекал небольшие ухоженные газоны, держась подальше от тротуаров и зданий, смотрел, как они с любопытством трогали кору эвкалипта и чесались спиной о тщедушный ствол кедра. В такие минуты Чхоль Ю больше всего напоминал мне бедного Фа’а: то же доброжелательное терпение, те же инстинкты защитника, заставлявшие его разворачивать сновидцев, уводя их от асфальта, и направлять к буковой роще, столь непохожей на заросли манамы, что, на мой взгляд, она могла бы быть хоть цветником, но все-таки это было, наверное, лучше, чем ничего.

Состояние сновидцев теперь очень быстро ухудшалось. Они стали более… ну, более мо’о куа’ау за первый месяц после нашего возвращения, чем за четырнадцать недель или около того, в течение которых я наблюдал их на острове. Опять-таки не получалось однозначно определить, было ли это средовое или органическое изменение или, может быть, его вызвала какая-то совершенно иная причина – например, питание. Разумеется, плодами манамы мы не располагали, но с помощью Таллента я воссоздал иву’ивуанское питание настолько точно, насколько это было возможно. Мы заменили мясо ленивца телятиной (хотя боюсь, что истоки этого параллелизма были сентиментальные, а не какие-нибудь еще: я, кажется, рассуждал в том духе, что ленивцы медленно двигаются, что они жирные и кроткие – и телята тоже, поэтому одних будет разумно заменить другими), вуак – маленькими курицами на гриле, плоды манамы – плодами манго. В те времена отыскать манго в Северной Калифорнии было намного труднее, чем сейчас, и значительная доля расходов лаборатории уходила на поиск и приобретение этих фруктов.

Впрочем, большого ума не нужно, чтобы понять, что сама лаборатория, скорее всего, и была во всем виновата. Сновидцы перешли от жизни в лесу, который покрывал остров вдоль и поперек, к ограниченному пространству своей комнаты – ну или лаборатории, в которой она располагалась, где их кололи, и тыкали, и брали мазки, и заставляли мочиться в пластиковые стаканчики (которых они раньше никогда не видели), и ощипывали, как птиц. Я иногда задумывался, как на них воздействовала лаборатория: слишком много стимулов или слишком мало? С одной стороны, вокруг были вещи, которые они вообще никаким образом не могли постичь: стекло, например, керамические столешницы, пластик и металл. Но с другой стороны – лаборатория была такая пресная. Стертый пейзаж, без цвета, звука или запаха, если не считать холодного металла, где ничто не способно поражать и радовать взгляд, привыкший поражаться и радоваться на протяжении всей жизни.

Какова бы ни была причина, с каждым днем их омертвение становилось все более очевидным. Не физическое, нет – единственной удивительной особенностью их рентгеновских снимков, проверки рефлексов, больших количеств крови, которые мы выкачивали у них из вен каждую неделю, оставалось их исключительное здоровье: артериальное давление вызывало зависть, пульс стучал с мягкостью и неспешностью метронома, кости не были подвержены остеопорозу. Но словно в отместку за тела, которые, столкнувшись с рационом не из манам и мусорных грибов, становились лощеными и упитанными, их разум шаг за шагом отступал. Вскоре даже Муа не находил в себе сил для разговора с Таллентом, когда тот два раза в неделю приходил в лабораторию.

«Э, Муа», – приветствовал его Таллент, положив ладонь ему на плечо, и Муа, словно бы с огромной глубины, медленно поднимал сначала взгляд, потом всю голову, чтобы посмотреть, кто к нему обращается. Он открывал рот, но никакого звука не издавал. Не менялось ничего, пока в конце концов Таллент не убирал руку и не показывал манго, которое до того держал за спиной. Но на плод Муа тоже только смотрел, и в конце концов Талленту приходилось разрезать его и показывать, что манго надо есть и радоваться; он открывал рот и клал в него волокнистый кусочек, жевал и глотал, пока Муа наконец не соображал, что делать что-то подобное он все еще в состоянии.

Чтобы доказать мою теорию – что сверхдолгую жизнь и постепенное угасание разума у сновидцев вызывает поедание опа’иву’экэ, – мне нужно было попытаться воссоздать это состояние у других животных. Однако в силу разного рода административных сложностей (а именно вечной парной проблемы финансирования и нехватки помещений) я смог начать эксперименты только весной 1951 года[49].

Мой кустарный метод вяления сработал вроде бы отлично, но я оберегал куски мяса, по-прежнему завернутые в пальмовые листья, почти с маниакальным рвением и хранил их сначала в пластиковых контейнерах, потом в лабораторном морозильнике, температурные данные которого проверял каждый день. Я проклинал себя за то, что побоялся оторвать панцирь и сохранить все внутреннее мясо; все, что у меня было, – четыре ноги, голова и огрызок хвоста, а кто знает, сколько черепашьей плоти понадобится съесть мышам, чтобы воздействие проявилось? Кто знает, насколько аккуратно мне придется тратить свои запасы? Никакого способа добыть еще одного опа’иву’экэ не было; я был привязан к лаборатории, и хотя Таллент уже строил планы очередной летней поездки на Иву’иву, попросить его привезти мне еще одну черепаху я не мог – он и про эту-то ничего не знал.

Так что я очень бережно отмерил количество черепашьего мяса, которое скормил первой группе из двадцати пяти мышей. По моему указанию Чхоль Ю нарезал кусок передней ноги на двадцать пять кусочков, каждый не больше канцелярской кнопки. Приходилось надеяться, что этого хватит. Я исходил из предположения, что результат будет очевиден – или не очевиден – после одного кормления; оно либо сработает, либо нет. Второй группе из двадцати пяти мышей я скормил такие же куски коробчатой черепахи, которую купил в зоомагазине.

Средняя продолжительность жизни лабораторной мыши – примерно полтора года. Если моя теория верна, первая группа мышей будет жива не только три месяца спустя (я проследил, чтобы все пятьдесят мышей были пятнадцатимесячными, по аналогии с тем возрастом, в котором иву’ивцы едят своего опа’иву’экэ), но и через два, три года, может быть, даже через пять лет. В какой-то момент в их поведении появятся признаки дезориентации, хотя физическое состояние в целом не изменится. Я повторил эксперимент – несколько преждевременно, почти что для забавы – с другой группой из ста мышей, из которых половина получила опа’иву’экэ, а половина коробчатую черепаху. Но это были новорожденные мыши, которым предстояло взрослеть в контролируемой среде эксперимента.

Шли дни. Чхоль Ю прекрасно заботился о мышах и о сновидцах тоже заботился прекрасно. Я ожидал, что Таллент будет появляться чаще, но за исключением его еженедельных посещений, которые он проводил главным образом в обществе сновидцев, у меня редко возникала потребность или возможность с ним поговорить, и в его присутствии я испытывал большую, а не меньшую неловкость, чем прежде. После начала эксперимента я радовался, что он приходит так ненадолго и так мало интересуется моими занятиями; прояснение моих намерений потребовало бы от меня признания в краже опа’иву’экэ. В глубине души я подозревал, что Таллент что-то знает о моих действиях, и при этом твердил себе, что ему все равно – мы вернулись с острова в объятия цивилизации, и у него больше не было надо мной никакой власти. Но в конечном счете ни у одного из этих соображений не хватало веса, чтобы меня убедить, так что я придумывал разные поводы улизнуть перед каждым его приходом. Хорошо хоть он приходил один, без Эсме; ее я после возвращения не видел. Я знал, что она тоже где-то на кампусе, чем-то таким занимается, но пока мне не приходилось ее видеть или размышлять о ее по-прежнему неясных (по крайней мере, для меня) отношениях с Таллентом, меня все устраивало.

Лабораторная жизнь одинока, особенно если у тебя только один сотрудник, твое положение неустойчиво, ты избегаешь своего благодетеля и скрываешь от него истинную суть своей работы, и эксперимент у тебя на том этапе, когда приходится просто ждать. Конечно, занятий всегда много – лабораторная жизнь отличается невероятной напряженностью, каждый день накапливаются десятки мелких действий и заданий, которые нужно произвести и выполнить, но вдохновляющей ее назвать трудно. От безысходности я даже пытался поболтать с Чхоль Ю, и это превращалось в отдельный эксперимент в духе абсурдистского театра. Я говорил что-то, проходило минут пять, после чего он говорил нечто, что можно было считать как ответом на мои слова, так и совершенно отдельным высказыванием. К этому моменту длить усилия и взаимную неловкость, чтобы продолжать разговор, уже не имело особого смысла, и мы оба замолкали на долгие часы, а то и дни.

Впрочем, это время нельзя было считать совсем уж потерянным, потому что я решил заполнить долгие пустые дни изучением у’ивского языка. Таллент принес мне вводный курс, который они с Эсме составили (большая часть текстов была написана ее причудливо надутым почерком школьницы), – в нем было несколько сотен слов и предложений, переведенных на у’ивский и по возможности также на иву’ивский диалект.

К сожалению, пока я учил их язык, сновидцы его забывали, так что я одиноко повторял слова глубокой ночью, прорывая тишину взрывными гортанными смычками.

Через несколько недель этой новой упорядоченной жизни я неожиданно получил письмо от Оуэна. Оказалось, что он недалеко и преподает литературу первокурсницам колледжа Миллз (позже он признался, что даже тогда понимал, какое это дохлое дело).

Мы договорились поужинать вместе. У кого-то из приятелей Оуэна была машина, так что он приехал в Пало-Альто. Почему мы решили не удаляться от университетов, вместо того чтобы отправиться в Сан-Франциско, мне сейчас непонятно. Но мой мир к тому моменту сузился до таких размеров – лаборатория, квартирка на кампусе, – что я, вполне возможно, даже в мыслях не мог выкарабкаться за его пределы.

Я испытал приятно-знакомое чувство (и после месяцев напористо незнакомой среды это было странно), увидев Оуэна, хотя теперь он отрастил бороду и был толще, чем я помнил.

– Привет, – сказал он, протягивая мне руку.

– Привет, – сказал я и пожал ее. – Ты потолстел.

Он раздраженно хмыкнул. Я вспомнил, что с чувством юмора у него всегда было так себе.

– Пошли.

Мы заказали напитки, и я спросил у него про работу:

– Как студентки, разумные?

– Ты как думаешь? – снова хмыкнул он. – Глупые девчонки. Вообще-то они проводят почти все время вот тут, – он имел в виду «в Стэнфорде», – и в Калифорнийском университете, пытаются найти мужей. – Он вздохнул. – Я сам себе кажусь коровой в курятнике.

– В смысле – лисой? – уточнил я.

Он недовольно скривился.

– Нет, – сказал он, – в смысле коровой. Коровы травоядные. Они едят траву. Им незачем есть кур. Им кажется, что это просто вонючие и глупые птицы.

Видимо, Оуэн избрал этот способ, чтобы сообщить мне о своей гомосексуальности, потому что его пристрастия мы больше не обсуждали, но на следующую встречу он привел с собой юношу, который нервно смеялся каждой его неудачной шутке. Много лет спустя, когда такие темы стали обсуждать публично, я узнал, что Оуэн рассказывает кому-то, как он мне «открылся». Было очевидно, что он (до сих пор) весьма доволен своим хитроумием, но мне повторное столкновение с этой метафорой только напомнило, какая она вымученная и неудачная.

За ужином, вполуха слушая, как Оуэн бубнит что-то о колледже и о своей ненависти к Калифорнии, как заводит какое-то долгое разъяснение чего-то случившегося с моим зимним пальто, которое ему пришлось использовать для тушения пожара в своей комнате, я думал о том, как он глубоко наивен, как мелки и вульгарны его заботы, как он никогда не сумел бы пережить то, что пережил я, насколько я иной теперь человек. При этом я не чувствовал к нему никакого презрения, наоборот, меня успокаивало пребывание с человеком, для которого жизнь состояла из знакомых частей, каждую проблему можно было решить, с человеком, который находил столько радости в повседневной жизни. Я с изумлением вспоминал, что когда-то сам был одним из таких людей. Но те времена прошли.

Из всех эмоций, которые приходится описывать задним числом, счастье, пожалуй, самая скучная, а благоговение – самая трудная. Много лет спустя меня спрашивали (и спрашивали, и спрашивали), что я чувствовал, когда прошел четвертый месяц, потом пятый месяц, потом шестой месяц, а мыши, которым я скормил опа’иву’экэ, продолжали жить, забирались в пещеры из резаной бумаги, вяло крутились в колесе, сосали воду из бутылок в клетках, пока контрольная группа отступала все дальше в прошлое, давно сожженная после того, как все они умерли одна за другой в срок от семнадцатого до двадцатого месяца с момента рождения.

«Я был поражен», – говорил я, и хотя это была правда, это была не совсем правда. Сказать об этом я смог только гораздо позже (тогда я все еще старался выглядеть скромным, потому что молодым исследователям выдавали гранты, только если они картинно проявляли смирение), но если поначалу я и испытывал потрясение, его полностью затмило тихое ощущение собственной правоты. Глядя, как эти мыши все живут и живут, я не чувствовал никакого возбуждения от открытия; процесс скорее даже как-то разочаровывал. Моя теория мне и так всегда казалась осмысленной, и я в ней никогда не сомневался, но теперь надо было совершать необходимые (и утомительные) шаги, чтобы доказать ее всем остальным.

Вторая группа накормленных мышей (тех, которых я взял голышами) у меня уже была, но в июле 1951 года я начал третий эксперимент, на этот раз с группой из двухсот пятнадцатимесячных мышей. Если мои предположения были верны, сто мышей, съевших опа’иву’экэ, должны были прожить в среднем как минимум вдвое дольше своего естественного срока.

Пока я наблюдал за мышами и, смертельно скучая, наблюдал за сновидцами, Таллент становился знаменитым. В октябре 1951 года (мыши из первой группы, поевшие опа’иву’экэ, были в этот момент двадцатитрехмесячными и по-прежнему оживленными) он опубликовал отчет под названием «Пропавшее колено У’иву: этнологическое исследование деревенского населения острова Иву’иву» в «Этнографическом журнале». Лихорадочное перелистывание статьи выявило бесчисленные страницы подробнейшего описания семейной структуры племени, его обрядов, ритуалов (без упоминания а’ина’ины, что характерно), верований, мифов о происхождении, табу, представлений о времени и социальном устройстве, но довольно мало – непристойно мало – об удлинении их жизненного срока. Длинный пассаж был посвящен опа’иву’экэ, подробно, но схематично была описана вака’ина (настолько схематично, что описание ухитрялось вообще не передать изумления и ужаса, охватывавших любого свидетеля церемонии), а в концевых примечаниях прятался следующий комментарий:

Я упоминал пристрастие племени к идее бессмертия. Хотя в мифологии у’ивцев это, безусловно, центральная тема, назвать ее навязчивой идеей деревенских жителей тоже не будет преувеличением. Они верят, в частности, что поедание опа’иву’экэ[50] – черепахи, которую употребляют в ходе ритуала вака’ины те, кому исполняется или исполнилось шестьдесят о’ан, – дарит вечную жизнь. Надежного научного подтверждения этому, разумеется, нет, хотя есть данные, что некоторые представители племени отличаются необычным долгожительством.

Читая это, я испытал три чувства. Во-первых, меня удивила нерешительность Таллента: разве это не он с ходу стал утверждать, что Ика’ане чуть ли не несколько сотен лет? Во-вторых, я почувствовал странного рода облегчение от нетипичной для него осторожности: он не только не обнародовал то, что было в конечном счете моим открытием, но и оставил пространство для обогащения и украшения его отчета моим собственным. И в-третьих – после этих двух изначальных реакций, – я заподозрил, что Эсме, а не Таллент, была в ответе не только за примечание (его туманность, его посредственный стиль), но и за новообретенную осторожность Таллента.

Не знаю, справедливо это или нет, но Таллент меня разочаровал. Я уже говорил, что не считал и не считаю антропологов творческими и обаятельными мыслителями – хотя они могут составлять превосходные подробные описания, – но я искренне восхищался, как мне казалось, его целеустремленностью. И он же первым познакомил меня со странным явлением, с которым сталкивается всякий, кто путешествует в необычные края и обнаруживает, что все его представления и знания не просто неверны, а перевернуты с ног на голову. Нетрудно проявлять интеллектуальную смелость в таких местах, где ученые, коллеги, вся западная история и религия кажутся несущественными и, более того, ошибочными. Однако отучаться от чего-то гораздо сложнее, чем обучаться чему-то, и даже самый смелый рассудок испытает соблазн отступить на знакомые позиции при первой же возможности. Ошеломительно и немного грустно сознавать, сколько открытий и усовершенствований задерживалось на годы и десятилетия не из-за недоступности информации, а просто из-за трусости, из-за боязни, что над тобой посмеются, что от тебя отвернутся коллеги.

К счастью, меня такое беспокойство никогда не ограничивало и такие страхи не сдерживали (мне казалось, что к остракизму коллег надо стремиться, а не пытаться его избежать). Так что в 1953 году я опубликовал короткую декларативную статью[51] – не более чем объявление, медицинский эквивалент тезисов Мартина Лютера на деревянной церковной двери[52] – в заштатном, ныне почившем журнале под названием «Анналы эпидемиологии питания». В ней я перечислил свои результаты: помимо того, что значительный процент мышей из первой группы, съевших опа’иву’экэ, был до сих пор жив, были живы и мыши из второй и третьей групп[53].

Мои биографы и молодые ученые с трудом верят, когда я рассказываю, каким осмеянием, презрением и ненавистью была встречена эта статья. Журнал «Анналы эпидемиологии питания» был, мягко говоря, маргинальный, но каким-то образом мою заметку умудрились прочитать люди, которые в норме не притрагивались к подобного рода научным публикациям, и в течение следующих месяцев «Анналы» (с избыточным рвением, надо сказать) публиковали всевозможные письма разных врачей и ученых, возмущенных, что такие «детские сказки и лихорадочные фантазии» подменяют собой настоящую науку и т.д. и т.п. Сотрудники соседней лаборатории, до сих пор с недоумением взиравшие на мой возраст, помещения и таинственное финансирование, стали приходить якобы поболтать с Чхоль Ю, которому сообщали все новости об очередных оскорблениях в адрес моей работы, недавно услышанных от такого-то химика или биолога. (Чхоль Ю только смотрел на них, время от времени моргая своими узкими глазами за стеклами очков, пока они не ретировались с триумфом, но они этого, кажется, вообще не замечали.)

Напрягало ли меня что-нибудь из этого? Нет, не напрягало. Я не сомневался, что прав, – наоборот, все больше в этом убеждался, потому что мыши, съевшие опа’иву’экэ, все жили и жили месяц за месяцем, их маленькие жизни протягивались все более длинной тонкой эластичной линией, – а я уже сказал, что не был склонен прислушиваться к чужой болтовне, особенно к болтовне таких чужих, к которым я не испытывал особого уважения.

Но и непрактичным я тоже не был. В не слишком воодушевленном приеме моей статьи меня раздражала одна-единственная вещь – он замедлял достижение тех условий, которые я стал считать для себя желательными. Я уже говорил, что к лабораторной жизни относился весьма двойственно, и это по-прежнему оставалось так. Но если ритм лабораторной жизни было трудно назвать стимулирующим, к ритму жизни моей собственной лаборатории это не относилось. Если бы меня оставили в покое – без надзора, без необходимости отчитываться перед кем бы то ни было, без руководства еще чьими-нибудь бессмысленными проектами, – это была бы высшая степень свободы, и я очень быстро понял, что хочу именно этого. Я хотел ставить собственные эксперименты. Я хотел писать что хочу, отвечать на интересные мне вопросы, лелеять каждую свою страсть, удовлетворять любое свое любопытство. Для этого мне понадобится собственная лаборатория. А чтобы получить собственную лабораторию, мне понадобится финансирование, и это означало, что мне надо доказать, причем очень быстро, свою состоятельность.

Я проводил время, размышляя над этой на первый взгляд непреодолимой проблемой, уставившись в пустоту, пока Чхоль Ю кормил мышей, записывал показания, обслуживал сновидцев (с которыми я сам работал все реже). А потом – это началось в конце февраля 1954 года – один за другим произошли два события, изменившие мою судьбу. Первое явилось в виде письма, причем не от кого-нибудь, а от Адольфуса Серени. В своем коротком сообщении Серени поздравлял меня с успешным возвращением с У’иву и – демонстрируя, что он тайный герпетолог, – с моей заметкой про опа’иву’экэ. Важнее, впрочем, было его признание в том, что моя заметка в «Эпидемиологии питания» его заинтриговала и он хотел бы повторить мои эксперименты. Я, разумеется, немедленно ответил. Серени был уважаемый ученый, он руководил хорошо налаженной лабораторией. Если он сможет успешно повторить мои результаты (а я в этом не сомневался), я почти мгновенно получу полное признание и легитимность, что, в свою очередь, приведет к той жизни и интеллектуальной свободе, о которых я мечтал. Даже я не мог не оценить иронию судьбы: подумать только, Серени, а я считал, что он меня ненавидит! Я велел Чхоль Ю аккуратно запаковать одну ногу опа’иву’экэ[54] и послать ее в Кеймбридж вместе со всеми копиями моих данных и подробными инструкциями по дозировке и прочему.

Событие второе: мыши как из первой, так и – в меньшей степени – из третьей экспериментальной группы стали демонстрировать ярко выраженные признаки умственного расстройства. В этот момент мышам из первой группы был пятьдесят один месяц, а из третьей – сорок шесть месяцев. Не сказать чтобы я был к этому не готов; еще прошлым летом, когда я писал статью, Чхоль Ю заметил, что мыши из первой группы ведут себя странно: они все вместе бегали кругами, так быстро и заполошно, что заплетались ногами друг за друга, падали на спины, махали в воздухе лапками и пищали. Или утыкались носами в угол клетки и производили странные глотатльные движения, не похожие на обычное поведение грызунов, – открывали маленькие пасти и снова их закрывали, открывали и закрывали. Иногда они проводили за этим целые часы, широко открыв немигающие азалиево-розовые глаза. Я понимал, что происходит, – в конце концов, они уже прожили вдвое больше своего природного жизненного срока, даже с небольшим перехлестом, а сновидцы как раз на аналогичном этапе и начинали проявлять первые симптомы мо’о куа’ау. Но интереснее всего они начинали вести себя, прожив втрое больше положенного, то есть более или менее к эквиваленту возраста Евы. Как я и надеялся, ухудшение их показателей внезапно и резко набрало темпы. Семью месяцами раньше случались периоды просветления, когда их поведение все еще было узнаваемо мышиным: они бегали в колесе, зарывались в снег из резаной бумаги, подбирали и подгрызали кусочки еды, которые мы им бросали, передними лапками. Но теперь у оставшихся двадцати трех мышей уже не было даже этих базовых поведенческих рефлексов.

Позже меня спрашивали, почему я решил об этом не сообщать. Но это трудно назвать моим собственным решением. Я уже отметил, что никто не стремился узнать мое мнение о чем бы то ни было, уж тем более о мышах-долгожителях с прогрессирующей деменцией. Даже если бы я захотел что-то сказать, никто бы не прислушался. Но не могу не признать, что был и другой фактор – произносить слово «предвидение» мне неприятно, но что делать, – способствовавший моему молчанию. Я уже тогда понимал, что пройдет не так много времени, мои открытия получат должное признание и будут сочтены тем, чем они и являются, и поведенческое ухудшение в мышах окажется не только следующим этапом рассказа, но и очередной моей проблемой. Я уже доказал, что опа’иву’экэ может продлевать жизнь; теперь мне предстояло выяснить, как это можно сделать, не вызывая сопутствующего ужасного наказания.

Те двадцать четыре месяца, которые мне пришлось пережить после начала эксперимента Серени, в точности повторившего мои результаты, тянулись невыносимо долго[55]. Сейчас-то я, конечно, понимаю, что двадцать четыре месяца – это ничто: два миллиона вздохов, череда ночных снов, набор съеденных блюд и прочитанных книг. Двадцать четыре месяца – ровно то время, которое мне предстоит провести здесь, – это мало, так мало, что дни исчезают еще до того, как успеешь их описать.

И не то чтобы меня не держали в курсе. Серени посылал мне письма – иногда длинные и подробные, иногда краткие протокольные, – сообщая подробности эксперимента. Я стал рисовать график, чтобы следить за каждым его шагом, отмечать, какие мыши умерли, какие кажутся вялыми, на сколько дней, недель и месяцев они пережили свой естественный жизненный срок. Но несмотря на это, несмотря на информацию от Серени и на мои собственные попытки понять, почему дар продленной молодости и жизни, приносимый опа’иву’экэ, так безнадежно портится и чем это можно предотвратить, я ощущал, как время работает против меня. Каждый день проходил под тиканье беспощадных часов, каждая секунда отзывалась в моем сознании громким и глухим звуком пощечины. Мне исполнилось тридцать, потом тридцать один, вокруг роились коллеги младше[56] и, надо думать, не талантливее меня, и все они рвались к престижным должностям, к славе, к признанию, а я сидел в своей лаборатории и ждал, пока конверты очередного дня протиснутся в щель и плюхнутся на пол, чтобы помчаться к ним, как мыши мчались к своей пище, и искать среди них письмо от Серени.

Но наконец день, которого я ждал, пришел: в начале апреля 1956 года Серени сообщил мне, что готов послать свою работу в журнал. Восемьдесят семь процентов[57] его мышей, съевших опа’иву’экэ, были живы в возрасте сорока месяцев[58]; представители контрольной группы давно умерли. Серени, ученый намного более уважаемый и именитый, чем я, уже поговорил со своим приятелем, редактором «Ланцета»; статья должна была выйти в сентябрьском выпуске.

Знал ли я, какой реакцией будет встречена статья Серени?[59] Конечно нет. Разумеется, я питал некоторые подозрения, но получилось все так, как будто я заснул парией, а проснулся каким-то божеством: я стал своим собственным опа’иву’экэ, создателем жизни и властителем чудес, человеком, который открыл нечто превращающее невозможное в возможное. В те времена новости разлетались не с такой скоростью, как сейчас, поэтому от публикации статьи Серени до появления журнала в руках его американских читателей прошло примерно две недели тишины, как будто Серени никакой статьи и не писал. Я заранее получил копию его отчета – вполне удовлетворительного, в основном повторявшего все, что я уже написал или знал, только от имени куда более авторитетного источника, – и сразу после публикации стал звонить и посылать ему телеграммы и письма с утомительной, должен признать, частотой, требуя передать мне полученные отклики и сообщить, что это может означать для меня. Серени, как я теперь понимаю, проявил себя в той ситуации совсем неплохо: даже еще не подав статью в печать, он любезно познакомил меня с несколькими сотрудниками разных университетов и институтов, которые могли бы предложить мне какую-то постоянную работу. В результате я поговорил с руководителем Стэнфордской медицинской школы и с руководителем такой же школы Калифорнийского университета, съездил снова на Восток, чтобы побывать в неврологическом отделении Гарварда (Серени по необъяснимой причине не было в Штатах в тот момент, поэтому он со мной не встретился) и в разных других лабораториях Джонса Хопкинса, Рокфеллера, Йеля и т.д. Там я заодно заехал навестить Оуэна, который стал еще толще и еще бородатее и теперь преподавал в Амхерсте, где ему, видимо, нравилось больше, чем в Миллзе. Мы сидели на ступенях отделения английской литературы (была поздняя весна, но холод стоял ужасный), пили чай такого вкуса, как будто Оуэн бросил в горячую воду кусочек древесной коры и немножко его там повозил, и я наблюдал, как Оуэн наблюдает за проходящими мимо студентами, сжав веки в жадные узкие щели. Чувствовал он себя весьма победоносно, потому что его первый поэтический сборник, «Бродячее небо», только что вышел в каком-то заштатном издательстве[60] и был встречен восторженными рецензиями. Мне пришлось очень нелегко: я был вынужден сидеть рядом с ним, чувствуя, что он разогрет своим триумфом, как утюг, а мне за долгие годы, проведенные в лаборатории с молчаливым восточным ассистентом, было нечего предъявить, кроме обещания Серени и его же статьи, и все мои надежды замерли в воздухе где-то между Гарвардом и Лондоном.

Но что началось, когда статью прочитали! Внезапно поток телеграмм, писем и телефонных звонков сменил направление, и, прибегая в лабораторию, я ежедневно обнаруживал новые восхваления, запросы и поздравления, нередко от тех самых людей, которые три года назад надо мной издевались (в эту группу не входили все мои бывшие коллеги из лаборатории Смайта и все мои нынешние соседи, чьи захаживания к Чхоль Ю внезапно прекратились после статьи в «Ланцете»). Единственные люди, от которых я мог бы что-то услышать, но не услышал, были Таллент и Эсме: они уже шесть месяцев как находились на Иву’иву – я слышал, что их статья незамедлительно обеспечила новые поступления в фонд их исследований, – и этому я был рад. Я занимался естественными науками, не имеющими к их области никакого отношения, и к тому же ничего уже нельзя было сделать, но я все равно с ужасом думал о том дне, когда мне придется вступить в неизбежный разговор с Таллентом о краже опа’иву’экэ.

И вот уже почти наступил 1957-й, и события снова пошли одно за другим непрерывной чередой. Однажды поздно вечером я сидел в лаборатории и отвечал на одно из тех многочисленных писем, что приходили каждый день, когда в дверь постучали и в комнату вошел высокий бородатый мужчина с бумажным пакетом, в котором что-то громыхало.

Я даже не сразу понял, что это Таллент. На Иву’иву он, конечно, носил бороду –как и я, – но все равно видеть ее подстриженной и чистой, как сейчас, не говоря уже про смену контекста, было странно.

– Ну что ж, – сказал он, после того как мы пожали друг другу руки и уселись друг напротив друга на высоких стульях, – я так понимаю, что вас можно поздравить.

Из-за бороды мне было трудно распознать выражение его лица. Мне показалось – или, может, просто хотелось надеяться, – что он произнес это довольно весело, но поручиться я не мог.

Я сразу же заговорил, по всей видимости, рассчитывая, что если буду говорить достаточно быстро и долго, то смогу заставить его – сделать что? простить меня? забыть про черепаху? – пока он наконец не выставил вперед ладонь.

– Нортон, – сказал он, и я услышал в его голосе нотки прежней усталости, особого рода утомления, звучавшие, похоже, только в моем присутствии, – я так и так уже подозревал, что вы это сделали.

– Вы не злитесь? – спросил я с огромным облегчением.

Его губы слегка дернулись.

– Этого я не говорил, – ответил он. – Вы и так знаете, что я выступал против ваших действий. Но почему вы сделали то, что сделали, я понимаю.

Мы еще немного поговорили – он задавал не вполне точные, но на удивление осмысленные вопросы о моей работе (впечатление было такое, что он прочитал статью и даже ее понял).

– Что ж, – сказал он наконец печально, – для них все кончено.

– В каком смысле? – спросил я.

– Если вы правы, Нортон – и даже если неправы, – все фармацевтические компании ринутся туда и попытаются наловить этих черепах. Не говоря про антропологов, ботаников, герпетологов и так далее. Иву’иву, который мы знаем, больше не существует.

Мне показалось, что нечестно обвинять в этом меня одного, и я так и сказал. Разве его собственная статья не раскрыла остров миру? Их нельзя уже считать затерянными.

– Конечно, вы правы в том, что я тоже виноват, – ответил он. – Но моя статья не показала миру ничего, кроме небольшой группы людей, которых никак нельзя использовать, уж во всяком случае для получения выгоды[61].

Он встал, подошел к другой стороне стола и начал поднимать разные колбы, глядеть внутрь и ставить примерно на прежнее место. От антрополога, который молится на сохранение всех вещей на исходном месте, я ожидал бы большей аккуратности, но, видимо, ошибался.

– А тут, – сказал он, – тут все иначе.

Он замолчал и стал вертеть в руке случайную пипетку, которую Чхоль Ю не убрал. Неспециалисты ведут себя в лаборатории на удивление неуклюже и бесцеремонно; все пространство представляется им каким-то модным магазином, а с нашими инструментами, по их мнению, можно забавляться и играть, как с бижутерией.

– Когда мы там были сейчас – я только что вернулся, на прошлой неделе, – мы ждали на у’ивском берегу лодку, которая должна была отвезти нас на Иву’иву, и тут подбежал королевский вестник и передал мне записку, в которой говорилось, что король хочет меня видеть. Кто эти люди, хотел знать король, и должен ли он предоставить им право посетить остров? И что я могу ответить на обвинения, выдвинутые в мой адрес автором письма? Это было письмо от другого антрополога – из Колумбии, я его знаю. Оно было написано по-у’ивски, но очень коряво – ему явно приходилось искать по отдельности каждое слово и переводить предложения с английского дословно, – но так или иначе он утверждал, что мы бывшие коллеги, а он хочет сам отправиться на У’иву. Он воздавал королю хвалу – неуклюже, как я уже сказал, но горячо – как великому монарху и утверждал, что Запад многому может научиться у его цивилизации. И с разрешения короля он хотел бы приехать на острова, чтобы потом обучать Запад. В конце письма, что, пожалуй, не удивительно, содержалось несколько строк о том, как моя работа изображает короля и его подданных безумцами и идиотами, как из-за моих писаний весь мир смеется над ними и, что еще хуже, собирается на них напасть. Он сообщал королю, что если тот хочет защитить свой народ, меня нужно немедленно выслать с островов и убедиться, что у меня нет никакой возможности вернуться.

Он отложил пипетку, взял стопку писем и принялся не глядя теребить ее.

– Я предполагал, что нечто подобное может произойти, но не думал, что оно произойдет так… ну, наверное, можно сказать «отвратительно». Я хотел сесть на лодку и уплыть – проводники уже ждали нас на Иву’иву, – но пренебречь таким сообщением не мог. Поэтому я велел Эсме продолжать путь, а сам отправился с посланником в королевский дворец.

– Он очень разозлился? – спросил я.

– Король… короля довольно трудно понять. Разговор с ним наполнен паузами, и приходится учиться их пережидать. Я просидел с ним почти до ночи. Он говорил что-то, что-то бессмысленное, типа «Почему вы говорите людям дурное про мою страну?», и приходилось объяснять, что это не так, что тебя переврали, а он просто сидел, смотрел на что-то не совсем видимое, пока молчание не становилось совсем уж невыносимым, и тогда его следующий вопрос – «А вы надолго?» – казался и благословением, и проверкой. Тебе разрешили продолжать? Все забыто? Или это чисто практический вопрос? Надо ли ответить, как я и ответил, «На шесть месяцев, ваше величество» или смиренно сказать «Насколько ваше величество позволит»?

В конце концов он меня отпустил, и я добрался до Иву’иву всего на день позже запланированного. Но прежде чем я ушел, он сказал мне, что получил много, много писем от людей, которые хотят приехать на острова. Пока что ни на одно из них он не ответил. Было ли это предупреждением? Или просто констатацией факта?

– Погодите, – сказал я. – Как они вообще получают почту?

Он сморгнул:

– В Папеэте, на Таити, есть форпост, нечто вроде неофициального посольства. Тамошний консул ездит в Таваку и обратно раз в месяц. Вся международная корреспонденция приходит к нему.

– Ага, – сказал я.

– Суть вот в чем, Нортон, – сказал он, вставая и снова принимаясь расхаживать туда-сюда, – в какой-то момент кто-нибудь предложит королю что-то желанное, и когда это произойдет, остров больше не будет вашим или моим в той мере, как это обстоит сейчас. Он будет принадлежать самому удачливому соблазнителю. И тогда ваше исследование прекратится, как и мое.

– Разве он не захочет защитить Иву’иву?

– Да нет. Королю наплевать на Иву’иву. Остров его скорее смущает, и тамошних людей он не принимает во внимание.

– А если он поймет, что на этом можно заработать?

Таллент помотал головой:

– Деньги королю безразличны. Они для него ничего не значат.

И тут у меня возникла мысль, которая сразу же заполнила весь мозг и этим напугала.

– Таллент, – сказал я, – а вы-то что предложили королю, чтобы он вас пустил на остров?[62]

Он внимательно посмотрел на меня. Мне снова померещилось под его бородой что-то вроде улыбки.

– Ну как я вам скажу? – ответил он. – Все ведь узнают.

Я не знал, как на это реагировать. Он подразумевает, что я болтун? Он просто так шутит? Почему Таллент всегда так чудовищно уклончив? Но я еще не успел сформулировать следующий вопрос, а он уже шел к комнате, где мы держали сновидцев, потряхивая бумажным пакетом.

– Привез сушеных хуноно с Иву’иву, – сказал он. – Лучший подарок.

Появление Таллента растревожило меня сильнее, чем я ожидал, и сильнее, чем следовало. Общение со сновидцами его разозлило.

– Нортон, что с ними такое? – рявкнул он, безуспешно попытавшись обрадовать их кучей хуноно, которая еще совсем недавно вызвала бы обильное слюноотделение и нетерпеливое клацанье зубами, и, прежде чем я успел что-нибудь ответить, сказал: – Муа больше даже не разговаривает. Ева даже не встает! И они растолстели – чем вы вообще их кормите?

Я не могу не признаться, что проводил со сновидцами намного меньше времени, чем следовало, но мне казалось страшно несправедливым, что Таллент обвиняет меня в их деградации. Он что, смог бы справиться лучше в такой среде? (Я на мгновение представил сновидцев, которых мы оставили на острове, привязав к манаме, – они что, здоровее и веселее чем те, которых мы взяли с собой? Да живы ли они вообще?)

Он ушел в ярости, а я вдруг почувствовал себя опустошенным. Конечно, это была смехотворная реакция; мне уже не требовалось от Таллента никакой помощи, а тем более одобрения, не говоря о том (пришлось напомнить себе), что и к его области знаний я не испытывал особого почтения. И все же я страстно мечтал получить от него что-то, чего он не хотел или не мог мне дать.

Это все-таки не помешало мне порадоваться, когда через некоторое время я узнал, что мне предстоит вернуться на Иву’иву. Помимо молниеносно обрушившегося на меня научного реноме, статья Серени принесла еще один дополнительный плюс (или, если бы вы спросили Таллента, минус): теперь каждый медицинский университет страны хотел послать собственную группу исследователей на Иву’иву с единственной целью наловить как можно больше черепах и привезти их в лаборатории. Хотя у меня даже близко не было официального или постоянного статуса при университете – о чем я не ленился напоминать ректору при каждой возможности, – меня как «почетного гостя» образовательного заведения смиренно попросили отправиться туда в качестве представителя Стэнфорда. Меня будет сопровождать, сказали мне, хорошо знакомый мне специалист – Таллент. И, к сожалению, Эсме.

Я не очень понимал, как реагировать на такие новости. Моя привязанность к Талленту, мое желание быть рядом с ним, даже когда я видел, что он не отвечает взаимностью, вышли из-под контроля: собственные чувства казались мне гигантским грибом, раздувшимся, неуклюжим, расползающимся, точно опухоль, странными, противоестественными образованиями. К тому же, памятуя о нашей последней встрече, я боялся, что его каким-то образом заставили согласиться на подобную сделку и что я не буду для него желанным партнером. (Мои чувства к Эсме были существенно проще, но когда я спросил ректора, так ли необходимо, чтобы она ехала с нами, он растерянно наморщил брови, и я тут же понял, что продолжать не надо.)

Так что через месяц на У’иву я выходил из самолета на ту же неровную площадку, как будто для игры в поло, и садился на ту же смехотворную низенькую лошадку (или совершенно такую же), которую вел под уздцы человек по имени Пава, выглядевший клоном Ту или Увы, так он был на них похож. Но на этот раз я отправился не в вонючую хижину, а оттуда на остров – меня повезли в Таваку встретиться с королем. Я ожидал этого с большим нетерпением – мне было интересно увидеть и Таваку, и короля.

Десятилетия спустя я оказался на конференции в Чили, в Вальпараисо, и, стоя в вестибюле гостиницы, смотрел в окно. Передо мной лежал порт, где огромный кран юрского периода легко, как детские кубики, расставлял пирамидой транспортные контейнеры пастельных цветов, а вокруг расстилался аккуратно перевернутый зиккурат города, где уступы домов и других строений ровными геометрическими ступенями поднимались в мрачную влажную серость неба. Я никогда раньше не был в Вальпараисо, но пейзаж отчего-то казался знакомым, как будто я здесь не впервые. И только через несколько часов, слушая очередной бесконечный доклад, я понял, почему узнал обстановку: некогда я надеялся, что так будет выглядеть Тавака.

Это, конечно, смехотворно. Вальпараисо – оживленный портовый город, через который проходят тысячи тонн груза, а счесть Таваку центром чего бы то ни было – такая натяжка, от которой истина лопнет по швам. Но тогда – не забывайте, что при всем жизненном опыте путешествовал я не так уж много, – мне казалось, что так и должно быть: Тавака же столица острова и должна как-то отражать свое положение.

Надо ли говорить, что ничего она не отражала. И ладно бы только это: больше всего в Таваке поражало именно ее сходство с иву’ивской деревней. Общее устройство было примерно такое же – дома кольцами окружали немощеную городскую площадь; здесь тоже были вепри (хотя поменьше, поигрушечнее), которые без привязи рыскали между домами, и дети (полуодетые) тоже ходили туда-сюда, кричали что-то друг другу, падали, хихикали, плакали и вообще делали все то же, что делают дети в любой точке мира. Дома были попрочнее и позамысловатее – простые деревянные строения, с дверями (но без замков) и крышами из пальмовых листьев, и их было больше, но с некоторого расстояния они вполне сошли бы за дома на Иву’иву. Имелись и существенные отличия: море снова и снова лизало здесь своими волнами узкую и плоскую песчаную полосу, а ближайшие дома и королевский дворец, находившийся примерно на месте девятой хижины, стояли от нее ярдах в пятидесяти, и окружен был этот городок не лесом, а большими квадратами обработанной земли, где темно-коричневый цвет глины чередовался с ярко-зелеными пятнами молодых всходов. Рядом, конечно, поднимались джунгли, но так напористо прореженные, что прямо сквозь них виднелись горы с покрытыми коркой спутавшихся деревьев вершинами.

Я, безусловно, ожидал от королевского дворца чего-то более торжественного, и хотя он был значительно крупнее остальных построек – примерно всемеро больше обычного дома – и слегка возвышался над ними, по архитектуре он ничем от них не отличался, и ничего особенно монархического в нем не было. Над дверью висел панцирь опа’иву’экэ, элегантный, но далеко не такой красивый, как в девятой хижине, обвитый плетеной гирляндой лиан, от которой, когда я прошел под ней, пахнэло лимонно-перечным духом. Одновременно я заметил, что черепаший панцирь в одном месте треснул, его скрепляли маленькие деревянные клинья.

К моему удивлению, обстановка внутри оказалась очень приятной. Дом был устроен примерно как японский храм – одна длинная комната с низким потолком и маленькими вестибюлями с обеих сторон, проход в которые закрывался пальмовыми циновками. Никакого личного пространства тут не было, но при этом стояла тишина. Где же жены и их многочисленные дети? Где сам король? Полы тоже напоминали японский храм и тоже были покрыты пальмовыми циновками. На дальней стене, напротив входа, висел еще один панцирь опа’иву’экэ, гораздо больше, чем тот, что снаружи. По глубине цвета, по выцветшему и затертому виду пластин я понял, что он очень стар и его, вероятно, берегут как великое сокровище; в полутьме панцирь выглядел лишь тенью, если смотреть прямо на него, но стоило сдвинуться всего на несколько дюймов вправо или влево, и он, отражая солнечный свет, начинал пластмассово поблескивать.

Тут в левом вестибюле раздалось шуршание, и внезапно передо мной появился король. Увидев это, Пава, склонившись в полупоклоне, по-тараканьи удалился за порог и скрылся из виду.

Я сразу же подумал, что король выглядит куда менее представительно, чем вождь. Лицо у него было довольно приятное, если про у’ивцев вообще можно так сказать: широкие, веселые губы и очень круглые, очень темные глаза, как у мартышки. Волосы, в которых проскальзывала седина, были собраны в кудрявый хвост, а на бедрах красовался треугольный кусок какой-то блестящей атласной ткани – немного позже я понял, что это тысячи алых и черных перьев, связанных в беспорядочный узор. Отличали его разве что, во-первых, красивая корона, пышный венец из листьев папоротника лава’а, переплетенных с теми же цитрусовыми лианами, что украшали и вход во дворец – мне вспомнилась а’ина’ина, – и, во-вторых, копье, очень длинное, не меньше девяти футов, и тонкое, которое заканчивалось большим белым острием. Даже на расстоянии мне было видно, что на копье искусно выгравированы фигуры опа’иву’экэ, а на древке вырезаны завитки, которые, как позже объяснил мне Таллент, изображали волны.

С ним был еще один человек, худой, темнокожий, с кожаным мешком вокруг бедер, сшитым, насколько я понял, из шкуры вепря, и с одним ободком лозы на голове. Он подождал, пока вождь сядет передо мной, скрестив ноги, и кивнул мне, прежде чем сесть самому.

– Переводчик я, – сказал он.

В последующие годы меня много-много раз спрашивали об этом разговоре с королем, как будто он был последний единорог, а я – последний, кто видел его живьем. И каждый раз вопрошатели уходили недовольные, потому что правда заключалась в том, что мой разговор с королем прошел довольно непримечательно. (Позже, когда мне довелось встретиться с царствующими особами других стран, я понял, что будничность беседы, возможно, диктовалась не столько личными способностями Туимаи’элэ, сколько самой его должностью.) Он спросил, нравится ли мне У’иву, я сказал, что да. Он спросил, что именно мне нравится на У’иву, и мне хватило такта не упоминать Иву’иву – я сказал, что мне нравятся красивые деревья и цветы и его прелестный дом. Он кивнул. Тут у меня мелькнула мысль попробовать как-то повернуть разговор к панцирю опа’иву’экэ, но, как знает любой, кто встречался с главой государства, попытка затронуть любую конкретную тему – которую они, как правило, не очень хотят обсуждать, – почти непредставима, если нужно сохранить нормальные отношения. Он сказал, что, насколько ему известно, я работал с Таллентом, и я, не зная, что ему рассказали, ответил крайне осторожно: да, я работал с Таллентом. Да, он хороший человек. Да, он очень любит У’иву.

И тут все кончилось. Король ни разу не улыбнулся, но из-за его большого жабьего рта создавалось впечатление, что он все время усмехается; теперь он твердо и как-то окончательно кивнул, переводчик слегка шевельнул пальцами в мою сторону, и я выполз назад и наружу в той же сгорбленной жучиной позе, которую принял до того мой проводник. На выходе я сразу обнаружил Паву – прислонившись к стволу манамы, он напряженно смотрел на дверь и, увидев меня, широко улыбнулся; последовав за ним, я раздумывал, что это значит. Что, были люди, которые, встретившись с королем, больше из дворца не выходили? Я, очевидно, прошел какое-то важнейшее испытание, но какое – и какого наказания, видимо, избежал – я догадаться не мог.

Пава привел меня к одной из хижин, стоящих почти на берегу моря, остановился и что-то крикнул. Внутри послышался шорох, потом дверь толкнули изнутри, вышла женщина и встала передо мной, жмурясь от солнца. За ее спиной виднелся интерьер дома, по кругу обставленного разными вещами: пальмовыми циновками, ободами из скорлупы но’аки, вставленными друг в друга, как миски; набор бамбуковых палок; несколько плетеных, криво закрытых корзин. На женщине, как и на Паве, был единственный бесполезный предмет, как будто вовсе не выполнявший функций одежды, – в ее случае это было длинное ожерелье, в котором попадались зубы, видимо, вепря, спадающее ниже грудей, но не закрывающее их. Двое детей – мальчик лет одиннадцати (если и старше, то лишь немного, потому что копья у него не было) и девочка лет девяти – вышли и встали рядом, не прикасаясь к ней, и уставились на меня с тихим и серьезным видом. В нескольких ярдах от нас носилась шумная ватага ребятни, но эти двое не глядели туда, а только подняли глаза на меня.

Пава выжидательно смотрел на меня, как будто я с ними знаком, и когда я ничего не сказал, а только посмотрел сначала на них, потом на него, на его лице отобразилось нетерпение.

– Кто это? – спросил я его на у’ивском.

– Фа’а но охала, – ответил он удивленно. Семья Фа’а.

Я изумился, разозлился и растерялся. Почему меня сюда привели? Возможно ли – нет, невозможно, – что я сам просил о встрече с ними?

Так начались мои вторые за день странные переговоры. Я задавал вопросы, а женщина, вдова Фа’а, отвечала на них так коротко и уныло, что позже я задумался, все ли у нее в порядке с головой. Все это время мою неловкость покрывала пелена ярости. Почему меня заставляют испытывать чувство вины, встречаться с семейством Фа’а, видеть их печальную хижину (то, что мне казалось аккуратным и упорядоченным пространством, теперь представлялось бедным, лишенным имущества, цвета, деятельности), когда я не имею никакого отношения к его смерти, случившейся вообще-то несколько лет назад? Подвергался ли такой же встрече Таллент? Что им нужно? Деньги? Вещи?

Уважение, которое мне удалось вызвать у Павы после успешной встречи с королем, быстро развеялось; несколько минут он с растущим изумлением смотрел то на меня, то на вдову Фа’а, затем вмешался и заговорил с ней так быстро, что понять его я не мог. Он то ли читал ей нотацию, то ли о чем-то умолял, а точнее угадать не получалось, потому что она ни разу не подняла головы, не посмотрела на него. Оба ребенка придвинулись к ней ближе, но тоже не подняли взгляда. Я впервые заметил, что у их кожи пыльный оттенок, как будто их обваляли в тальке, и что другие дети бегут мимо, как будто этих вообще нет рядом. Из-за хижины появились две женщины; они несли корзинки и громко болтали, но, пройдя в нескольких дюймах от хижины Фа’а, ни одна из них не поприветствовала вдову и даже не взглянула в ее сторону. Чувствовать себя в полной физической изоляции было невозможно – в конце концов, все они населяли очень маленькое пространство, – но было ясно, что остальные жители деревни по мере сил вытеснили семью Фа’а из своего общества. Даже расположение хижины, стоящей на самой дальней окружности, приобретало глубокий смысл: ее обитатели могли отправиться отсюда только в море. Обернувшись к воде, я увидел в идеальной раме из дома Фа’а и соседней хижины конический абрис Иву’иву; этот вид, стало быть, служил для семьи вечным напоминанием о месте, куда отправился и где пропал их муж и отец, и причиной, как я позже догадался, их отверженности[63].

Наконец, убедившись, что не может уговорить женщину поступить так, как он рассчитывал, Пава схватил мальчика за руку и толкнул его ко мне.

– Хочешь его? – спросил он.