Лиля Брик. Её Лиличество на фоне Люциферова века Ганиева Алиса

«Драма в кабаре футуристов № 13» (1914) — кинопародия режиссера Владимира Касьянова на уголовно-приключенческий фильм, со звездным артистическим составом — от Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова до братьев Бурдюков. Маяковский, говорят, снимался и там — в роли Демона или Смерти, но проверить это невозможно — в конце тридцатых годов фильм исчез.

В 1918-м поэт получил сразу два заказа от супругов Антик, издателей книжной серии «Универсальная библиотека» и владельцев киноателье «Нептун». Первая картина, по мотивам романа Джека Лондона «Мартин Иден», называлась «Не для денег родившийся». В главной роли — Маяковский, сценарий — Маяковского. До нас она тоже, к сожалению, не дошла. Сюжетная канва ее отчасти перекликалась с личной судьбой автора. Поэт Иван Нов, вышедший из низов, влюбляется в дочь богатых родителей, прибивается к футуристам, зарабатывает славу и состояние, переодевается в респектабельные пальто и цилиндр; но любимая всё равно не отвечает ему взаимностью, а когда всё же оттаивает, он начинает подозревать, что ей нужны только его деньги. На диспуте с фраппированными пушкинистами Нов смахивает с пьедестала — практически «с парохода современности» — бюст Пушкина и даже думает покончить с собой (Маяковский не успокоился, пока не воплотил этот навязчивый сюжет в жизнь), но в итоге стреляет в учебный скелет, избавляется от цилиндра, надевает старую рабочую робу и уходит вдаль, свободный и одинокий. На рекламном плакате, нарисованном самим Маяковским, Иван Нов сжимает опоясавшую его змею (подсознательная аллюзия на Лилю?). Роль буржуазной возлюбленной исполнила Маргарита Кибальчич, прическа у героини была (по воспоминаниям литературоведа Владимира Мануйлова) такая же, как у Лили: гладко зачесанные волосы, разделенные прямым пробором. Брата героини играл тот самый Лев Гринкруг, который по количеству писем, полученных из Петрограда, значительно опережал Маяковского.

Фильм снимали быстро, общими планами, без репетиций. Помимо Гринкруга, в ролях киношных футуристов отметились футуристы всамделишные — Бурлюк, Каменский. Премьера прошла в кинотеатре «Модерн», располагавшемся прямо в гостинице «Метрополь». Это был первый в стране двухзальный кинотеатр, открывшийся еще в 1906 году, потом его переименовали в «Метрополь». Присутствовавший на показе Луначарский остался страшно доволен, и картину крутили во многих городах аж до 1924 года. Потом и она пропала.

Очевидно, именно снимок Маяковского в образе разбогатевшего Ивана Нова имеет в виду его двоюродная сестра Вера Агачева-Нанейшвили, когда пишет:

«До этого я знала его только по фотографии, подаренной им моей маме с надписью: “Дорогой тете Мане. Любящий Володя”. Володя, очевидно, снимался для кино, на фотографии он запечатлен в богатой одежде, с высоким цилиндром на голове. Несмотря на это, он был очень красив, и я много лет любовалась этой фотографией.

Но в 1924 году Володя приехал в Тбилиси, пришел к нам, увидел над письменным столом свою фотографию, снял ее со стены, положил на стол обратной стороной вверх и сказал мне:

— Я очень тебя прошу — не вешай! Эту фотографию я очень не люблю»[137].

Вторая картина, сценарий которой заказали Маяковскому Антики, — «Барышня и хулиган» по повести итальянца Эдмондо де Амичиса «Учительница рабочих» — дошла-таки до нас. Маяковский там высокий, красивый, но при этом с несколько чаплиновской походкой. Хулигана он играет убедительно. По сюжету лузгающий семечки босяк встречает на улице учительницу — ее играет ведущая актриса немого кино Александра Ребикова (потом ее изуродовала базедова болезнь, из-за чего она сначала пряталась в четырех стенах, а потом покончила с собой, приняв смертельную дозу люминала). Хулиган, разумеется, влюбляется и начинает таскаться к ней на уроки. Как-то раз в школе учительницу обижает дебошир, влюбленный хулиган бросается на ее защиту. Мстительный папаша дебошира со своими дружками нападает на рыцаря-хулигана с ножами, и тот умирает в больнице на глазах у возлюбленной, которая целует его в губы и закрывает ему глаза. В первом варианте в финале появлялся священник, но потом его, конечно же, вымарали. Фильм стал популярным, и крутили его довольно долго.

Критик Бенедикт Сарнов утверждал, что смотрел эту картину вместе с Лилей Брик в Институте истории искусств в Козицком переулке и якобы Лиля играла там барышню. То ли Брик Сарнова разыграла, то ли он всё перепутал. Не могла же Лиля Юрьевна сама смешать себя с Ребиковой. Забавно, что Сарнов даже цитирует ламентацию Лили Юрьевны по окончании просмотра. «Я бездарна, — сказала она. — А Володя гений»[138].

В ответах на анкету журнала «Новый зритель» в 1926 году Маяковский называл обе вышеуказанные работы сентиментальной ерундой, а в других местах ругал их халтурой. Впрочем, критики хвалили его игру, называли многообещающим характерным киноактером. А вот Лиля по поводу Маяковского-актера никакого восторга не испытывала. В ноябре 1936-го нейроморфолог Григорий Поляков законспектировал свою беседу с Лилей Юрьевной о поэте: «Был хороший объект для кино. Актерской одаренности, однако, сам при этом не обнаружил. Никакой роли сыграть не мог. Мог изобразить только себя. <…> Мимика однообразная и небогатая, но очень выразительная. Было несколько выражений»[139]. Осип Максимович в мае 1933 года изъяснялся в том же ключе: «По сравнению с общей большой подвижностью — мимика была скорее малоподвижна. Улыбался нечасто. <…> Голос также не был богат интонациями, но достаточно выразительный»[140].

Тем не менее, получив от Маяковского предложение сняться в кино («На лето хотелось бы сняться с тобой в кино. Сделал бы для тебя сценарий. Этот план я разовью по приезде. Почему-то уверен в твоем согласии»[141]), охочая до развлечений Лиля загорелась энтузиазмом. Видно, это предложение было отчаянной попыткой заинтересовать, растормошить безучастную Лилю. Попытка сработала — Лиля мгновенно ответила:

«Пожалуйста, детка, напиши сценарий для нас с тобой и постарайся устроить так, чтобы через неделю или две можно было его разыграть. Я тогда специально для этого приеду в Москву. Ответь, возможно ли это, и пошли ответ с Миклашевским (драматург, специалист по комедии дель арте, постоянный гость петроградского салона Бриков, позже эмигрировавший. — А. Г.). Ужасно хочется сняться с тобой в одной картине»[142].

Сроки, даже по нашим постсоветским меркам, были заданы предельно маленькие, но «детка» всё устроил. Фильм назывался «Закованная фильмой» (слово «фильм», то есть «пленка», тогда употреблялось в женском роде). Маяковский мигом написал сценарий, и они с Лилей сыграли главные роли.

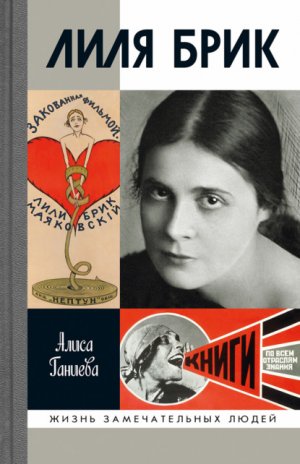

Маяковский не только написал сценарий кинокартины «Закованная фильмой», где сыграл вместе с Лилей, но и изобразил любимую на афише. 1918 г.

Сюжет фильма, что называется, навеян. Картина была о неразделенной любви, о связи искусства и жизни — словом, обо всём, что горячо и по-настоящему волновало Маяковского. Главный герой, художник, бродит по городу, заговаривает с прохожими, с женой, с другом и видит, что все они вдруг становятся прозрачными, а вместо сердца у них — нет, не пламенный мотор, а черт-те что: у прохожей — безделушки, у жены — кастрюля, у друга — карты и бутылки, у цыганки-гадалки (ее роль исполняла Ребикова) — монеты. И вот, наконец, он идет в кино, на «Сердце экрана». Афиши этого фильма — с балериной, держащей сердце на ладони, — расклеены по всему городу. После показа он подходит к экрану и так сильно аплодирует, что балерина (Лиля Брик) сходит к нему в зал. Они вдвоем выбираются на дождливую улицу, но, испугавшись дождя, балерина вдруг скрывается за запертой дверью. Художник бьется в нее что есть мочи, но тщетно. С горя он заболевает, и служанка бежит в аптеку за лекарствами. По дороге пакет рвется, и лекарства спешно заворачиваются в сорвавшуюся со столба афишу с изображением балерины. В доме художника (преданную жену больной выпроваживает из спальни) балерина снова оживает — и в этот самый момент пропадает со всех афиш и экранов. Счастливый художник везет балерину за город, где она начинает тосковать по пленке и кидаться на всё экраноподобное. Продюсеры тем временем, разумеется, паникуют: «Сердце экрана» давало бешеные кассовые сборы, а героиня пропала! По просьбе балерины художник едет в город доставать ей настоящий экран, пробирается в пустой кинотеатр и вырезает экран ножичком. Пока герой совершает акт вандализма, на дачу является влюбленная в него цыганка и, застав балерину в саду, нападает на соперницу. Та в ужасе прижимается к дереву и превращается в афишу. Цыганка в панике скликает всю киношную шайку — бородатого продюсера и кинозвезд (Чарли Чаплина, Мэри Пикфорд, Асту Нильсен, ковбоев, злодеев и сыщиков). Тогда балерина соскакивает с афиши и в восторге бросается к своим. Ее укутывают кинопленкой, в которой она растворяется, и уносят, а цыганка теряет сознание. Тут прибегает художник, приводит в чувство цыганку, и та ему обо всём рассказывает. Тогда он кидается к афише за подсказкой и читает название киностраны, в которой исчезла его любимая: Любляндия. Одержимый художник отправляется на поиски этой страны. На этом фильм обрывается. Должна была быть еще и вторая серия, которая так и не была запущена в производство. Да и то, что было отснято (съемки закончились в июне 1918-го), погибло в пожаре.

Кажется, попахивает каким-то постмодернистским хоррором про гомункулов, параллельную реальность и симулякры. Чего стоят кадры, в которых глаза Лили-балерины на афише вдруг начинают двигаться, когда та подслушивает разговор врача и цыганки о болезни художника, или в которых художник кладет балерину на диван и сворачивает в трубочку, словно рулон бумаги. Мотив схождения кинозвезды с экрана позже использовал Вуди Аллен в «Пурпурной розе Каира» (1985). Обратный мотив — попадание реального человека в заэкранный мир — можно встретить у Бестера Китона в «Шерлоке-младшем» (1924). Кстати, Маяковский очень любил фильмы с Китоном.

До нас от «Закованной фильмой» дошли только отрезки, забракованные кусочки, чудом сохраненные Лилей и смонтированные в 1970-е годы. Брик на этих кадрах — маленькая, аккуратная, слегка кифозная, с пучком на затылке и завитками волос на щеках, сначала в белом трико на худых ногах и в пачке, сидящей на ней нелепо, как пышное платьице для детсадовского утренника на девочке-шестилетке, а потом в черном платье с белым воротником, похожем на школьную форму. Катанян-младший пишет, что «отец зауми» Алексей Кручёных, увидев эти кадры уже в 1970-е и вспомнив далекое время, разразился стихотворением:

- Лилическое отступление

- Волшебница кукол, повелительница вздохов,

- Чаровательница взоров, врагам анчарная Лилиада,

- Лейся, лелеемая песня, сквозь камни,

- Упорно, подземно, глухо, до удушья…

- В судорогах наворочены глыбы кинодрам,

- Руины романов, пласты сновидений…

- Ваше Лиличество, сердце экрана!

- Взгляни на крепчайшей дружбы пирамиду.

- Я задрожу и вспомню до косточки

- Золотоногую приму-балерину

- В криках плакатов, в цветах аншлагов

- Великолепного идола![143]

Кстати, в те же годы актер Вениамин Смехов тоже посвятит пожилой Лиле стихотворение и потребует у нее признания, что стихи его хотя и слабее хлебниковских, но сильнее кручёныховских:

- Мы на гостелюбивейший брег

- сложим парус, причаливши бриг,

- остановим обыденный бег,

- выпьем чару под чарами Брик.

- Благосклонной токатою Бах

- в наших душах воздушно возник.

- Тили-тили! Опять на устах

- тот же звук. Тот же Бог. Та же Брик.

- Тили-тили! Митиль и метель,

- Фейерверк, Фейер-Бах, Метер-линк.

- Жили-были, а жизнь, как мартель,

- лили-лили к ногам Лили Брик…

- Здравствуй, гостелюбивейший брег!

- Прочь печали, причаливши бриг.

- Мы продолжим счастливейший бег,

- выпив чару под чарами Брик[144].

Сам Маяковский фильмом остался недоволен: мол, постановка «Нептуна» обезобразила сценарий. Но это, кажется, удел многих сценариев и по сей день. «Золотоногая прима» потом жалела, что фильм не сохранился, но особенно по этому поводу не рефлексировала (очевидно, быстро переключилась на другое увлечение). В своих мемуарах она даже не сразу вспоминает название киностраны Любляндии. И всё же съемки для Маяковского и Лили стали важной вехой — они наконец стали парой. Ну как парой? Тройкой. Официальным тройственным союзом.

Голую бабу не видели?

Итак, с лета 1918-го Лиля стала жить с Маяковским открыто. «Медовый месяц» они провели в Левашове под Петроградом. Дачный поселок назвали в честь бывшего владельца тех земель графа Левашова, героя Отечественной войны и участника подавления декабристского восстания. Левашово славилось небольшим озером и сохранившимся барским домом. Брики и Маяковский снимали в одном из левашовских домов три комнаты с пансионом и жизнь вели идиллическую: прогулки, сбор грибов, карты — играли в основном в «короля», проигравший должен был выполнить какое-нибудь не очень приятное поручение вроде похода в дождь на станцию за газетами. Маяковский писал маленькие пейзажи и сочинял «Мистерию-буфф». Домработница Поля — та самая, которая плакала на свадьбе Лили по поводу не поданного к столу тертого хрена, теперь жила при бывшей барышне — привозила из города сахар и ржаной, испеченный собственноручно хлеб.

И всё же не очень понятно, зачем Лиле после стольких раздумий и колебаний понадобился Маяковский. Может, и вправду привязанность перекипела в любовь? Или совместные съемки всколыхнули что-то дремавшее в подсознании? Только сейчас она объявляет своему ненаглядному Осе, что они с Маяковским любят друг друга, но что стоит только Осе захотеть, она немедленно бросит поэта. Консультация носила, судя по всему, такой же характер, что и по поводу Распутина. Но Распутина Осип Максимович недолюбливал и пускаться с ним в вакханалию запретил, а с Маяковским, напротив, сам давно носился как дурень с писаной торбой, так что какие могли быть возражения? Он ведь, в конце концов, не страдал мещанскими предрассудками, да и ложе с Лилей, по ее всегдашним заверениям, не делил годами. Осип, правда, взял с жены обещание, что она с ним никогда не разъедется, да Лиля и не думала разъезжаться. Мужчины ее сменялись, но боготворимый Ося до самой смерти оставался постоянным коэффициентом каждой ее семьи.

Тем летом Елена Юльевна и Эльза эмигрировали. Эльза, отвергнув настойчивые предложения Романа Якобсона, решила выйти замуж за французского офицера-кавалериста со звучной фамилией Триоле, происходившего из богатой лиможской семьи фарфоровых фабрикантов. Он приехал в Россию в составе французской военной миссии. Обстоятельства его знакомства с Эльзой покрыты мраком, а решение о замужестве явно было принято скоропалительно. По некоторым данным, брак был полуфиктивным — Эльзе просто нужно было за кого-то зацепиться, чтобы вырваться из страны. В сущности, они с матерью бежали от революции, в раздираемой гражданскими бурями РСФСР их уже ничто не держало. Елена Юльевна овдовела, Эльзе разбила сердце родная сестра. Обеих тиранили оккупировавшие их квартиру, распоясавшиеся мужланы-красноармейцы. Привычный мир распадался на куски.

Ехали в Париж через Швецию, на пароходе «Онгерманланд», по официальному поводу — Эльза выходила замуж, а мать ее сопровождала. Но конечной целью мамы был, разумеется, Лондон, где директором филиала банка «Ллойдс» служил ее родной брат Лео Берман — он и выхлопотал им потом переезд в Англию.

Когда Елена Юльевна с младшей дочерью пожаловали в Петроград попрощаться со старшенькой, та уже открыто жила с любовником — давно осточертевшим маме ужасным футуристом. А Осип, как ни поразительно, глядел на всё равнодушно, если не одобрительно. Вот уж точно, муж объелся груш. Мама еще долго не могла оправиться от шока. Она даже не поехала к дочери в Левашово — повидаться напоследок, лишь бы не видеть этого невозможного хахаля.

Лиля с Маяковским приняли Эльзиного жениха довольно холодно. Эльза, в свою очередь, не решалась из деликатности прямо заговорить о создавшемся тройственном союзе — не находила слов. «Было очень жарко. Лиличка, загоревшая на солнце до волдырей, лежала в полутемной комнате; Володя молчаливо ходил взад и вперед. Не помню, о чем мы говорили, как попрощались…»[145]

На следующий день Лиля, опомнившись, примчалась с утра в Петроград и пыталась уговорить Эльзу не связываться с французом, остаться в России, выйти за Якобсона. Но та уже приняла решение. «На пристань Володя не приехал, т. к. мама не сменила гнев на милость. На многие годы я увезла с собой молчаливого Володю, ходившего по полутемной комнате, а Лиличку такой, какой она была на пристани в час отбытия. Это было в июле 1918 года. Жара, голодно, по Петрограду гниют горы фруктов, есть их нельзя! оттого, что холера, как сыщик, хватает людей где попало, на улице, в трамвае, по домам. С немыслимой тоской смотрю с палубы на Лиличку, которая тянется к нам, хочет передать нам сверток с котлетами, драгоценным мясом. Вижу ее удивительно маленькие ноги в тоненьких туфлях рядом с вонючей, может быть холерной, лужей, ее тонкую фигурку, глаза…»

Лиля осталась одна, в своей новой осяче-кисяче-щенячьей семье. Когда пришла пора расплачиваться за пансион, пришлось продать григорьевскую «Лилю в разливе». Маяковский возвращался жить к Брикам — пока еще в отдельной квартирке в том же доме, на одной с ними лестнице, чтобы быть под боком. Мейерхольд тогда полным ходом ставил «Мистерию-буфф» в Театре музыкальной драмы, занимавшем зал Большой Петроградской консерватории. Художником выступил Казимир Малевич. Репетиции шли с большим трудом из-за всевозможных палок в колесах, вставляемых служащими театра. Премьера состоялась в первую годовщину Октябрьской революции. Лиля тогда внезапно оказалась в роли помощника режиссера — учила актеров хором читать стихи. Правда, поставленные Мейерхольдом спектакли по Маяковскому ей не очень нравились, она считала, что два взаимно очарованных гения друг друга ослепляли и что это отрицательно сказывалось на конечном результате.

В начале марта 1919-го Брики и Маяковские вслед за партией и правительством переезжают в Москву, в коммуналку в Полуэктовом переулке между Остоженкой и Пречистенкой (сейчас он называется Сеченовским). В огромной квартире, куда также заселился художник Давид Штеренберг с женой, было так холодно, что топили только в одной комнатке с камином, снеся туда все теплые вещи и укутав стены и пол коврами. Из Пушкина был привезен бродячий рыжий сеттер Щеник, который тут же подружился с соседской собачкой Муськой.

- Двенадцать

- квадратных аршин жилья.

- Четверо

- в помещении —

- Лиля,

- Ося,

- я

- и собака

- Щеник.

Время было не только холодное, но и голодное, приходилось изворачиваться. Лиля Юрьевна переписала от руки «Флейту-позвоночник», а Маяковский сам нарисовал обложку, на которой чернилами значилось «В. Маяковский. “Флейта-позвоночник”. Поэма. Посвящается Л. Ю. Брик. Переписала Л. Брик. Обложка В. Маяковского». Книга была продана в комиссионном магазине, и вырученных денег хватило на два дня относительной сытости. В тот год у Лили начался авитаминоз, и Маяковский выискивал для нее фрукты и овощи. Потом он напишет об этом в поэме «Хорошо!»:

- …карие

- глазища

- сжала

- голода

- опухоль.

- Врач наболтал —

- чтоб глаза

- глазели,

- нужна

- теплота,

- нужна

- зелень.

- Не домой,

- не на суп,

- а к любимой

- в гости

- две

- морковники

- несу

- за зеленый хвостик.

- Я

- много дарил

- конфект да букетов,

- но больше

- всех

- дорогих даров

- я помню

- морковь драгоценную эту

- и пол-

- полена

- березовых дров.

- ……………………………

- Вспухли щеки.

- Глазки-

- щелки.

- Зелень и ласки

- выходили глазки.

- Больше

- блюдца,

- смотрят

- революцию…

В 1918-м Маяковский и Осип успели учредить издательство «Искусство молодых» (ИМО), и после переезда в Москву Маяковский мотался в Петроград по делам издательства. Представителем ИМО в Петрограде был Шкловский, которого Брики оставили жить в своей бывшей квартире. В ИМО, просуществовавшем совсем недолго, вышли главные опоязовские святыни: третий выпуск по теории поэтического языка «Поэтика», революционная хрестоматия для футуристов «Ржаное слово», а еще «Мистерия-буфф» и «Всё сочиненное Владимиром Маяковским (1909–1919)»…

Железную дорогу в то время объяла Гражданская. Поезд тащился сутки — и это можно было счесть удачей, ведь по некоторым маршрутам движение и вовсе было заморожено. В одну из таких невыносимо долгих поездок Маяковский пишет «Дневник для Личики», в котором ежечасно фиксирует обсессивно-компульсивные мысли о возлюбленной:

«1 ч 28 м Думаю только о Лилике всё время слышу Глазки болят (при нехватке витаминов в организме в глазах обычно двоится, они краснеют, болят и слезятся. — А. Г.) люблю страшно скучаю вернулся б с удовольствием. Едет Гукасов (Павел Осипович Гукасов (Гукасянц) — крупный нефтепромышленник, основатель электромашиностроительного завода в Петербурге; сразу после путешествия в поезде с Маяковским эмигрировал в Париж. — А. Г.) — противно. Сажусь за Холмса (в дороге Маяковский читал одну из книжек Конан Дойла. — А. Г.).

3 ч 9 м Детка еду целую люблю. Раз десять хотел вернуться но почему-то казалось глупо. Если б не надо заработать не уехал бы ни за что.

3 ч 21 “Глазки болят”. Милая.

3 ч 50 м Пью чай и люблю.

4-30 Тоскую без Личики

5-40 Думаю только об Киське

6 ч 30 м Кисик люблю

6 ч 36 Лилек люблю тебя люблю нежно думаю о тебе всё время а пишу тогда только когда тоска по тебе страшная пишу для того что если бы ты захотела ты б убедилась что и в отсутствии твоем у меня нет ничего кроме тебя любимого

7 ч 5 Детка тоскую по тебе

7-25 Темно боюсь нельзя будет писать думаю только о Кисе

9-45 Люблю при фонарике Лику Спокойной Сплю»[146].

На следующий день, 8 марта, любовный экстаз продолжается:

«7-45 Доброе утро люблю Кисю. Продрал глаза

9 ч. 6 Думаю только о Кисе

9 40 Люблю Детку Лику

10-40 Дорогой Кисит.

11-45 Лилек думаю только о тебе и люблю ужасно

12 Лисик.

12 30 Подъезжаю с тоской по Кисе рвусь к тебе любящий Кисю щенок…»

Дневник заканчивается на патетической ноте:

«9 35 Поезд подходит к Кисе или как говорит спутник к Москве»[147].

Сердце щемит от этой одержимости. И насколько же нестерпимой кажется участь Лили Брик — жертвы и объекта почти маниакального поклонения. Неудивительно, что она срывалась и что Маяковский боялся ее ужасно. Отругает — и хоть в петлю лезь. Вот уж действительно свет клином сошелся. Для иллюстрации — характерный эпизод. Еще до левашовского соединения, 30 октября 1916 года, Лиля в Петрограде справляла свое 25-летие и пригласила Маяковского на блины. Велела не опаздывать. Узнав, что в тот же день Маяковский зван домой к Блоку, милостиво отпустила, но с уговором успеть к началу блинного торжества и принести ей книгу Блока с автографом. Блок же на своем домашнем вечере как-то заболтался, потом очень долго думал над автографом, с Маяковского тем временем семь потов сошло — до того боялся опоздать к Лиле и провалить поручение. На разговоры с Блоком о поэзии не остался. Автограф в спешке немного размазал (об этом со слов Маяковского пишет Корней Чуковский в своем дневнике).

А летом дачничали под Москвой, в Пушкине: 27 верст по Ярославской железной дороге, по адресу: Акулова гора, дача Румянцевой. Лиля называла дачу «избушкой на курьих ножках», но дом был хотя и деревянный, но не такой уж «избушечный». В 1990-е его многократно поджигали, пока не изничтожили вконец. Средства на недавнее восстановление дома и открытие в нем музея и арт-пространства собрал местный священник (вот Маяковский удивился бы!). Подлинных вещей там, правда, не найдешь — разве что вездесущий медный самовар и одну из посмертных масок поэта; зато можно запросто попасть на выставку или поэтический вечер.

Пушкино стало излюбленным местом летнего отдыха Лили Юрьевны и всего ее окружения на многие годы. Здесь вертелись невероятные амуры, писались стихи и разбивались сердца. Интересно, задумывался ли об этом рукоположенный благодетель музея?

Питались тогда практически одними собранными в лесу сыроежками и ежевечерне садились перед домом смотреть закат. Дачу делили с Якобсоном. Играли в крокет, загорали. Лиля ходила по дому и саду полуголая. Как-то, увидев подглядывавшего за ней из-за забора мужика, крикнула: «Вы что, голую бабу не видели?»

Возмущение Лили понятно. В стране полыхает революция и полным ходом разворачивается движение «Долой стыд!», а по углам всё еще шныряют вуайеристы.

(К слову, о вуайеристах и эксгибиционистах. Есть у меня коллега, поэтесса, которую мы, друзья, зовем Листиком. Листик тоже любит раздеваться. С бывшим мужем она познакомилась на нудистском пляже в Серебряном Бору. Периодически устраивает голые перформансы, которые в Москве давно не новость. Но желающих посокрушаться хватает и сейчас. Как-то на вручении одной неформальной литпремии я танцевала с Листиком, одетой лишь в юбку из газетных версток, с приклеенными на сосках лавровыми листками. Мой дядя, самых честных правил, увидев танец на видеозаписи, решил, что я лесбиянка, и потребовал сменить фамилию. Прошел целый век, а нравы, кажется, стали только консервативнее…)

Так вот, примерно в этот сладкий период обретенного счастья со своей Кисой Маяковский увидел на Кузнецком Мосту «Окно сатиры РОСТА» и устроился туда рисовать плакаты с креативными подписями — от двух до шестнадцати рисунков на одном плакате, по сути, гигантские комиксы. «Окна» разрослись, открывались их отделения в разных городах. Количество художников множилось, работали весело, нахрапом, иногда без сна. В офис ходили на Сретенский бульвар, Лиля была у Маяковского подмастерьем. Он делал рисунки углем, ученица раскрашивала, затем наставник наводил глянец и сочинял стихотворные подписи. С руководившим «Окнами» художником Михаилом Черемных Маяковский устраивал состязание — рисование углем на двенадцати листах бумаги наперегонки, по Лилиной отмашке.

Говоря о Маяковском периода РОСТА (который длился три года), мемуаристы обязательно вспоминают трудившуюся на подхвате Лилю. Периодически увлекавшаяся разными творческими забавами вроде лепки и музыки, Лиля никогда, по сути, нигде не служила. При этом ни дня не занималась домашним хозяйством (потому что «долой кухонное рабство»), всегда — и это в пору диктатуры пролетариата! — держала домработниц, кухарок и помощниц. «Она никогда не работала в отличие от ее сестры, писательницы Эльзы Триоле, которая трудилась не покладая рук, — говорит актриса Татьяна Васильева. — Эльза просыпалась в 5 утра, выпивала стакан сока и начинала писать. А Лиля вставала не раньше 3–4 часов дня. На этой почве между сестрами всегда были раздоры»[148]. Но вот, пожалуйте, целая галерея портретов Лили-труженицы:

«Работают на полу. Маяковский делает плакат, другие трафаретят, делают на картоне вырезки по контуру, третьи размножают по трафарету. Лиля в платье, сделанном из зеленой рубчатой бархатной портьеры, подбитой беличьими брюшками, тоже пишет красками. Она умеет работать, когда работает» (Виктор Шкловский «В снегах»).

«В ту зиму 1920/1921 года Маяковский очень много работал. Его действительно совсем “заела Роста”. Он приходил туда с утра, весь день сидел над плакатами и часто брал работу домой. Обычно он делал рисунок контуром, а Лиля Юрьевна раскрашивала. <…> Вдоль окон стояли длинные столы: налево стол Маяковского, правый, против двери — Лили Юрьевны. <…> За что бы она ни бралась — всегда бралась всерьез, стараясь сделать как можно лучше. Наклонясь над столом, она, то мелко-мелко водя тонкой кистью, то плавным мазком накладывая одну краску, тщательно и ловко заполняла контуры плакатов, сделанные Маяковским. В просветы его рукой было вписано: “красная”, “синяя”, “зеленая”. Иногда Лиля говорила:

— Володик, а может быть, тут разруху — желтой? Виднее будет ворона.

Маяковский смотрел на плакат, очевидно, прикидывая, как будет, если разруху сделать не коричневой, а желтой, и чаще всего говорил:

— Правильно, делай желтой, только тогда и паровоз надо переменить — пусть теперь он будет коричневый» (Рита Райт «Только воспоминания»)[149].

А вот фрагмент разговора Виктора Дувакина с художником Николаем Виноградовым:

«…В[иктор] Д[увакин]: А Лилю Юрьевну видели в мастерской?

Н[иколай] Виноградов]: Эту самую… Брик?

В. Д: Брик, да.

Н. В.: Да, я видел, как она раскрашивала трафареты, то есть рисунки Маяковского. Маяковский давал ей в контуре сделанные, понимаете, контур — она его раскрашивала краской, краску накладывала. Это я помню, как сейчас. Делала она это на полу. А Маяковский ей делал указания.

В. Д.: Какой краской раскрашивать, Маяковский сам указывал? Или она по своему усмотрению раскрашивала?

Н. В.: Она, скажем, ведет кистью, а он говорит: “Нет, бросьте. Возьмите другой тон”.

В. Д.: Вот это важно. Но в некоторых случаях, возможно, и ее есть, да?

Н. В.: Что ее?

В. Д.: Цвет. Выбор цвета.

Н. В.: Цвет? Да-да.

В. Д.: В отдельных случаях может быть и ее, да?

Н. В.: Да.

В. Д.: Но Маяковский обычно… Черемных пишет или в рассказе мне говорил, что он писал карандашом краску несколькими буквами: “кр.”, “желт.”. А еще была такая краска, которая называлась “мордовая”, которой разрисовывали лица, — светло-розовая»[150].

Сама Брик припомнила забавный эпизод из того времени:

«Мы вдвоем с Маяковским поздно оставались в помещении РОСТА, и к телефону подходил Маяковский.

Звонок:

— Кто у вас есть?

— Никого.

— Заведующий здесь?

— Нет.

— А кто его замещает?

— Никто.

— Значит, нет никого? Совсем?

— Совсем никого.

— Здорово!

— А кто говорит?

— Ленин.

Трубка повешена. Маяковский долго не мог опомниться»[151].

Плакаты утверждались через Союз деятелей искусств и размножались ручным трафаретным способом. За пару недель клоны висевшего в Москве оригинала уже разлетались по всей стране. Кроме «Окон РОСТА», иллюстрировавших злободневные события, делали плакаты для Политуправления Красной армии, для транспортников, для Московского коммунального хозяйства и т. д. Это были пропаганда и реклама — два в одном, за три года более тысячи рукотворных плакатов со стихотворными лозунгами:

- С помощью резинотреста

- Мне везде сухое место.

- У украинцев и русских клич один

- Да не будет пан над рабочим господин.

- Забивай забойщик

- Поднимай производительность за пудом пуд

- Задание выполнишь

- Разрухе капут.

- Весь провел советский план

- Зря не тратил время я

- И на это сразу дан

- Орден мне и премия.

Плакаты эти популярны до сих пор в качестве сувенирных ретрооткрыток. Да и разнообразных народных мемов и шуточных перепевок в характерной для «Окон РОСТА» стилистике хватает. Одна из моих любимых:

- Женщина!

- Хватит на заводе околачиваться!

- Проституция и приятней,

- И выше оплачивается.

«Окна РОСТА» умерли в 1921 году, когда заработали лито- и цинкографии. Союз деятелей искусств к тому времени уже прищучили. Еще в 1918-м Луначарский основал Отдел изобразительных искусств Наркомпроса (ИЗО). Поначалу там состояли всего семеро художников — остальные не спешили сближаться с большевиками. Но гайки стремительно закручивались, оппозиция новой власти убывала. Летом вымели все небольшевистские издания, расстреляли Романовых, а после покушения эсерки Каплан на Ленина развернулся красный террор.

Полутона выжгли, остался простой выбор: либо красные, либо белые. И Маяковский с Осипом вступили в ИЗО. С декабря Ося вместе с художником-авангардистом Натаном Альтманом, искусствоведом Николаем Пуниным, Малевичем, Шагалом и Шкловским стали выпускать еженедельную газету «Искусство коммуны» со стихотворными передовицами Маяковского. В рабочих районах Петрограда устраивались лекции и чтения стихов. Из подобных вылазок в народ родился Коллектив коммунистов-футуристов (Комфут), куда вошли к тому времени уже партийный Ося, поэт Борис Кушнер и несколько пролетариев.

Большевики тем не менее Комфута чурались и футуристов, с их непонятностью и страшной далекостью от народа, недолюбливали. Вскоре авангард был согнан с государственного пьедестала. Сначала футуристам просто не дали изготавливать уличные декорации к 1 Мая 1919 года, а затем Ленин и вовсе пригвоздил их как нелепейшее и несуразное кривляние, не имеющее никакого отношения к пролетарскому искусству.

В общем, вихри враждебные веяли вовсю. Лиля, казалось бы, могла найти успокоение в личной жизни — она жила, как хотела. Любила одного, была любима другим. Талантливейший поэт посвящал ей все свои стихи и целовал песок, по которому она ходила, о чем судачили в обеих столицах. Но не тут-то было. Они с Маяковским безудержно и нескончаемо ссорились и даже завели «Желтую книгу боевых действий между Лилей и Володей» — блокнотик на шнурочке и с ластиком, чтобы несчастнейший Маяковский мог записывать, а потом стирать свои обиды.

«Якобсон сообщал Эльзе в Париж: “Лиле Володя давно надоел, он превратился в такого истового мещанского мужа, который жену кормит — откармливает. Разумеется, было не по Лиле”»[152], — пишет Б. Янгфельдт. Видно, Лиля и вправду ужасно устала от ядовитой и болезненной ревности Маяковского. Осенью 1919-го тот был изгнан из коммуналки в Полуэктовом переулке и поселился в своем рабочем кабинете, выделенном ему правительством еще в марте — по адресу: Лубянский проезд, дом 3, коммунальная квартира 12. Квартира принадлежала другу Якобсона, который искал надежных жильцов, чтобы его не уплотнили. Кабинет оставался за Маяковским до смерти, именно там он в конце концов свел счеты с жизнью.

Наступило временное отлучение одного из мужей от общей жены. И дело, кажется, крылось не только в истовом мещанстве.

Триппер — был

Лиля не прекращала своих романчиков, а Маяковский никак не мог выдавить из себя мещанина. Доставая из широких штанин советский паспорт, он тем не менее слишком погряз в дореволюционной морали с ее культом моногамной семьи. Периодически избивал Лилиных поклонников (после того как на улице напал с кулаками на некоего Жака Израилевича, даже вызывали милицию).

Вот как об этом Израилевиче говорили Дувакин и Шкловский:

«В[иктор] Д[увакин]: Он за Лилей ухаживал?

В[иктор] Ш[кловский]: Да.

В. Д.: И небезуспешно?

В. Ш.: Он с ней жил.

В. Д.: Это в какое время? Ах, да-да, он потом заведовал Домом писателя в Ленинграде, домом Маяковского. Это тот самый. Он представительный довольно мужчина, недурен собой, такой красивый еврей. Но я его знал уже в 30-х годах, ему было лет сорок семь — сорок восемь. А потом мне Рита Яковлевна Райт рассказала как раз о Лиле и… такой эпизод, который чрезвычайно закругляет… значит, Лиля встретилась где-то (очевидно, позже) с Израилевичем, и Израилевич что-то острил, как-то себя активно держал, публично, Лиля (не знаю, какие у нее были на это причины), глядя, так сказать, сквозь него, громко, при всех, сказала: “Говно!” — и пошла прочь.

В. Ш.:…Его очень любили бабы. Он любил дарить вещи, не всегда ему принадлежащие, он мог подарить и чужую вещь, но у Лили был с ним роман. А то, что она сказала про него, — довольно точно»[153].

По поводу Маяковского Б. Янгфельдт в своей книге передает рассказанный Якобсоном случай. Однажды Роман Осипович отправился с Бриками и Маяковским на выставку эротической гравюры. Лиля с Осипом с наслаждением комментировали каждый откровенный рисунок, а Маяковский невероятно смущался и не знал, куда деть глаза.

Но была и проблема совсем уж интимная. Близкая подруга Лили откровенничала с тем же Янгфельдтом, что Маяковский был мукой в постели, а «чугунная женщина» Нина Берберова передавала шведскому слависту когда-то услышанную от Шкловского сплетню: Маяковский страдал преждевременным семяизвержением. Об этом же, по свидетельству Янгфельдта, Лиля Юрьевна писала в уничтоженном впоследствии дневнике. Она предполагала, что напасть скорострела, наверное, случалась от чрезмерного чувства. Маяковский, очевидно, так горячо волновался и настолько млел и робел перед своей властительницей, что разрядка наступала слишком быстро. Впрочем, как пишет Янгфельдт, Эльза (несмотря на то, что ей приписывают фразу: «Только он дал мне познать всю полноту любви. Физической тоже») не была в восторге от Маяковского-любовника и называла его недостаточно похабным.

Так ли было в самом деле? Похоже, что да. В беседе с уже упоминавшимся Григорием Поляковым в 1936 году Лиля обмолвилась, что сексуальная потребность у Маяковского была выражена средне. Видно, в поэте удивительно сочетались нескромность в быту (взять хотя бы его пророческое хвастовство, что скоро в Москве будет площадь его имени или шокировавшую многих невоспитанность, несоблюдение приличий) и скромность в постели. «Совершенно не обладал способностью индивидуально подходить к людям. Этим объясняется и то, что не мог найти женщину “по себе”»[154], — записал Поляков мнение Осипа Брика.

К слову, в разговоре с Дувакиным Шкловский тоже коснулся темы несовместимости Лили и Маяковского:

«…В[иктор] Ш[кловский]: Володя попробовал другое — тоже не вышло, женщина не та. Она не поверила, что он ее лучше.

В[иктор] Д[увакин]: Что он ее больше?

В. Ш.: Что он ее больше. Она думала, по отношению к Володе, что Ося его больше.

В. Д.: Что Ося больше, чем Володя?

В. Ш.: Да.

В. Д.: Как человек искусства и вообще как человек?..

В. Ш.: Да.

В. Д.: Ну, тогда она просто глупая.

В. Ш.: Она, конечно, дура.

В. Д.: Вы не считаете ее интеллектуально сильным человеком?

В. Ш.: Нет.

В. Д.: Нет?

В. Ш.: Нет. Видите ли…

В. Д.: Имея сексуальную силу, но…

В. Ш.: Я не знаю, я с ней не жил…

В. Д.: Нет, но что она интеллектуально человек не богатый?

В. Ш.: Нет, она буржуазный человек»[155].

Про то, что Лиля не считала Маяковского гигантом секса, Шкловский сообщает в том разговоре мимоходом:

«В. Ш.: “Мелкий Бескин” был любовником Лили, и я ей сказал, что это невозможно, она сказала: “Я могу об нем написать на четырех страницах, какой он хороший мужчина, а Володя — мужчина на два с минусом”.

В. Д.: Это кто сказал? Лиля?

В. Ш.: Лиля.

В. Д.: Но это значит абсолютное отделение, так сказать, секса от личности. А это значит, мне так кажется (может быть, я действительно старомоден), это разложение личности»[156].

«Мелким Бескиным» Шкловский остроумно называл советского критика Осипа Бескина, бывшего любовником не только Лили, но в дальнейшем и последней женщины в жизни Маяковского, актрисы Вероники Полонской. Лысеющий такой и, видно, очень бумажный, номенклатурный человек. Недаром в старости его сделали персональным пенсионером союзного значения — это значит, что Бескин получал максимальные 200 рублей в месяц с парой дополнительных ежегодных пенсий на оздоровление, а еще право лечиться в привилегированных больницах и поликлиниках, покупать лекарства за 20 процентов цены, платить лишь половину стоимости коммунальных услуг и т. д. Такого удостаивалась лишь социалистическая элита…

Итак, Маяковский был, по Лилиным меркам, во-первых, чрезмерно ревнив, во-вторых — слишком далек от идеалов свободной любви. Мещанином. Впрочем, тот же Шкловский считал, что дело обстояло ровно наоборот. Это не Маяковский был буржуазен, это Лиля была буржуазна:

«В[иктор] Д[увакин]:…трагизм Маяковского был в том… не в том, что он стал недостаточно новым человеком в том смысле, в каком это они представляли, а наоборот, в том, что он был очень человечен в любви, а Лиля была бесчеловечна.

В[иктор] Ш[кловский]: Она не бесчеловечна была, она была буржуазна.

В. Д: Это, очевидно, одно и то же».

Чуть ниже искрометный Виктор Борисович Шкловский продолжает давать оценки:

«В. Ш.: Понимаете, в чем дело, Лиля… Я даже не думаю, что она очень сексуальная женщина.

В. Д.: Вот так уверяют, что она была исключительной, так сказать, в этом смысле, что она была такой Мессалиной, ненасытной гетерой, которая с огромным половым любопытством…

В. Ш.: Любопытство было большое. Она неподходящая жена.

В. Д.: Жена, да.

В. Ш.: Жена неподходящая»[157].

Но как бы то ни было, именно Лиля вступилась за честь своего Щененка, когда Чуковский пустил слух, что автор «Облака…» — сифилитик. Впрочем, очень возможно, переживала она больше за себя, за собственную репутацию — не могла же она в глазах общественности открыто сожительствовать с почти смертельно заразным типом.

Дело было так. Еще до Лили Маяковский встречался со студенткой Бестужевских курсов Сонкой Шамардиной, отсидевшей потом в гулаговских лагерях, но оставшейся стойкой коммунисткой (гвозди бы делать из этих людей). Поэт описывал ее в «Облаке…». В свое время он отбил Сонку у Чуковского; тот, видно, затаил ненависть. Внешне их дружба продолжалась — на первый свой судьбоносный визит к Брикам в 1915 году Маяковский попал прямиком из Куоккалы, где жил тогда Чуковский. Поэт не знал, что Сонка от него забеременела (еще в 1914-м), в чем исповедалась Корнею Ивановичу в Куоккале, в дачной бане, при свече, за колбасой и хлебом (в дом было нельзя — там жена). Чуковский наплел ей, что Маяковский сифилитик и водиться с ним больше не стоит. Сонка сделала поздний аборт, о чем потом сильно жалела. Чуковский же стал трепаться об этой ужасной истории про соблазненное и зараженное дитя направо и налево, донес и до Горького. «Буревестник» подхватил клеветнический слух, хотя еще недавно, слушая стихи Маяковского, рыдал от восторга (он вообще рыдал довольно часто и по разным поводам).

Слух дошел даже до Луначарского, и Лиля, заметив холодность наркома, забеспокоилась: в чем же дело? Тогда-то Шкловский и рассказал ей про Горького и про лживую сплетню. Сплетня, кстати, оказалась такой устойчивой, что продолжала курсировать даже после смерти героя. Галина Катанян пишет в воспоминаниях, как один ее собеседник-провожатый уже после рокового ухода поэта вдруг заявил: «Сифилис теперь излечим, и нечего было Маяковскому стреляться из-за того, что он был болен». Галина ударила клеветника по шее, а потом еще и по спине. Влетела в квартиру к Брикам яростная, со сбившейся шляпой. И Лиля, примачивая ей ушибленную руку холодной водой, рассказала, как сама когда-то отреагировала на новость о грязных пересудах и длинном горьковском языке:

«Я взяла Шкловского и тут же поехала к Горькому. Витю оставила в гостиной, а сама прошла в кабинет. Горький сидел за столом, перед ним стоял стакан молока и белый хлеб — это в 19-м году! “Так и так, мол, откуда вы взяли, Алексей Максимович, что Володя кого-то заразил?” — “Я этого не говорил”. Тогда я открыла дверь в гостиную и позвала: “ Витя! Повтори, что ты мне рассказал”. Тот повторил, что да, в присутствии такого-то. Горький был приперт к стене и не простил нам этого. Он сказал, что “такой-то” действительно это говорил со слов одного врача. То есть типичная сплетня. Я попросила связать меня с этим “некто” и с врачом. Я бы их всех вывела на чистую воду! Но Горький никого из них “не мог найти”. Недели через две я послала ему записку, и он на обороте написал, что этот “некто” уехал и он не может ничем помочь и т. д.

— Зачем же Горькому надо было выдумывать такое?

— Горький очень сложный человек. И опасный, — задумчиво ответила мне Лиля».

(Перепечатывая архив, я видела этот ответ, написанный мелким почерком: «Я не мог еще узнать ни имени, ни адреса доктора, ибо лицо, которое могло бы сообщить мне это, выбыло на Украину…»)

«Конечно, не было никакого врача в природе, — продолжала Лиля. — Я рассказала эту историю Луначарскому и просила передать Горькому, что он не бит Маяковским только благодаря своей старости и болезни»[158].

Зиновий Паперный передает рассказ Лили Юрьевны:

«В 1914 году Максиму Горькому передали, что несколько лет назад Маяковский якобы соблазнил и заразил сифилисом женщину. Речь шла о “Сонке”. Поверив этой клевете, великий гуманист Горький пришел в негодование и стал во всеуслышание осуждать Маяковского. Но сам Маяковский отнесся ко всему этому довольно просто: “Пойду и набью Горькому морду”.

А я сказала:

— Никуда ты не пойдешь. Поедем мы с Витей (Шкловским).

Горького я спросила:

— На каком основании вы заявили, что Маяковский заразил женщину?

Горький сначала отказался.

Шкловский потом очень весело и увлеченно говорил мне, что было дальше:

— Ну, тут я ему выдал! Горькому деваться было некуда. Он стал ссылаться на кого-то, но назвать имени так и не смог.

Эта история не просто “отложила отпечаток” на отношения Маяковского и Горького. Она явилась началом долголетней вражды двух писателей, которая уже не прекращалась. Примирения быть не могло»[159].

Историю эту со слов Брик потом пересказывали многие. Зажигательный литератор Бенедикт Сарнов, восхищаясь решимостью и смелостью Лили в ее благородном прыжке на самого Алексея Максимовича, признавался:

«Во всём этом рассказе мне ярче всего запомнилась одна деталь. Когда она вошла к Горькому в кабинет, он сидел за столом в халате, а перед ним стоял стакан молока, накрытый белой булочкой.

— Представляете? Молоко и белая булочка! — с нажимом повторила Л. Ю. — Вы даже вообразить не можете, какая это была тогда немыслимая роскошь!

И еще одна фраза особенно запомнилась мне в этом ее рассказе.

— Да не было у Володи никогда никакого сифилиса! — гневно сказала она.

И тут же, без тени смущения, добавила:

— Триппер — был…

Мол, что было — то было. И она этого не скрывает. И стесняться тут нечего: дело житейское.

Тут надо сказать, что в те первые послереволюционные годы и про сифилис говорили, что это “не позор, а несчастье”. Так что если бы у Маяковского и в самом деле был сифилис, она бы этого тоже, я думаю, скрывать не стала. Но — чего не было, того не было. И возводить на своего Володю напраслину она не позволит!»[160]

Значит, сифилиса не было, а триппер был. Тогда почему же Галина Катанян так сильно рассердилась на поэта Виктора Соснору, который «не погнушался реанимировать старую клевету»?[161] Соснора, в каком-то смысле продолжатель линии футуристов, сдружился с Лилей Юрьевной в последние годы ее жизни. В своем сборнике эссе «Дом дней», действительно полном всяческими фантазиями и допущениями (вроде того, что вслед за Маяковским на тбилисской площади одновременно застрелились 37 мальчиков-грузин, по числу лет поэта), он писал следующее:

«Пришел Маяковский, его именной стакан, налитый, на столе. Он берет его рукой в платочке, ставит на шкаф.

— Что с вами, В. В.? Вы больны? — обеспокоена Лиля.

— Я здоров, — говорит В. В. М. — У меня триппер.

— Господи, и кто же? Какая гадина вас наградила?

— … (называет имя, отчество, фамилию).

— Ах ты, так сказать! И что вы ей сделали?

— Послал букет сирени»[162].

Так какая же это реанимация сплетни, если Соснора говорит не о сифилисе, а о триппере? Вот и Вяч. Вс. Иванов подтверждает, что триппер и вправду был: «Якобсон попросил Лилю Юрьевну объяснить туманное место в “Полутораглазом стрельце” Бенедикта Лившица, где говорится о трудностях, возникших у Маяковского в общении с женщинами. Та ответила, что всё очень просто, он болел триппером. Другой раз она вспомнила, что Маяковский сослался на эту болезнь, объясняя в гостях, почему не пьет вино. Меня озадачило, когда несколько лет спустя Якобсон повторил при мне Лиле Юрьевне тот же вопрос по поводу книги Лившица и получил тот же ответ. Память у него была хорошая. Маловероятно, что он просто забыл о предыдущем разговоре. Возможно, что он усомнился в правильности простого объяснения и думал, что во второй раз узнает что-то более важное»[163].

Но очень возможно, что Чуковский ни на кого не грешил и никакого сифилиса Маяковскому не выдумывал. Очень возможно, что он рассказал Сонке правду — про триппер, действительно за нее волнуясь. Горький же то ли не расслышал, то ли переиначил со зла (Маяковский постепенно отбился от его цепких рук, он взревновал, и пошло-поехало). И вот подтверждение — письмо Чуковского писателю Сергею Сергееву-Ценскому от 25 февраля 1914 года: «Водился осенью с футуристами: Хлебников, Маяковский, Кручёных, Игорь Северянин были мои первые друзья; теперь же, после того как Маяковский напоил и употребил мою знакомую курсистку (милую, прелестную, 18-летнюю) и забеременил и заразил таким страшным триппером, что она теперь в больнице, без копейки, скрываясь от родных, — я потерял к футуристам аппетит»[164].

К концу жизни поэта легенда обрела второе дыхание. И вот как ее объясняет сотрудник Гослитмузея Артемий Бромберг, помогавший Маяковскому готовить печальную персональную выставку к двадцатилетию творческой работы: «Во время выставки у Маяковского на носу вскочил прыщик. Зная его болезненную мнительность, нетрудно представить, как это его расстраивало. Он постоянно возился с носовым платком, рассматривал нос в зеркальце. Враги из уголков пустили гадкий слушок насчет сифилиса»[165].

Но Маяковский страдал не от одной только мнительности и бациллофобии (оттого, что его отец когда-то умер от заражения крови, уколовшись ржавой булавкой, постоянно — мыльница в кармане, осторожность с дверными ручками и т. д.). Он воспринимал мир гротескно, гиперболически. Жесты его — и буквальные, и метафорические — были избыточны. Он не способен был просто подарить девушке коробку конфет и букет — он скупал целые охапки цветов и ящики сладостей. Если радовался — то бурно, если любил — то неистово, если печалился — то до самоубийства.

Вот и Поляков, опросив по своей анкете длиннющий список знакомых поэта, убедительно заключает: «М[аяковский] таил внутри себя большой запас нежности, заботливости, он бывал порой очень сентиментальным, чувствовал большую потребность входить в интимный “душевный” контакт с людьми. <…> Однако излишней резкостью и несдержанностью проявлений своих чувств, доходившими до грубости, он часто отталкивал от себя тех, к кому испытывал влечение. В особенности это сказывалось на его отношениях с женщинами. Не случайно поэтому М. жалуется, что он никогда не мог найти женщину по себе, хотя знал очень много женщин. Даже с Л. Ю. Брик, с которой у него были наиболее интимные отношения, они сохраняли свой интимный характер непродолжительное время, и впоследствии М. говорил: “Л. — это не женщина, это философ”»[166]. Вспоминается другое восклицание поэта, обращенное к Осе: «Разве Лиличка женщина? — она исключение!»[167] Шкловский как-то выразился о Лиле в схожем ключе: «Правда, не женщина, а сплошная цитата!»[168]

По поводу слов «это не женщина, это философ» можно было бы хихикнуть, но, судя по всему, у Маяковского — красивого, но нервного, немного несуразного (длинное туловище, короткие ноги), гипертрофированно эмоционального, обидчивого, громкого, стыдливого и вместе с тем дерзкого — весь пыл, весь азарт и вправду уходил либо в игры, либо в декламацию. После такой сублимации женщинам мало что оставалось. «Никогда не был похабен или циничен. Одна женщина передавала, “что М. как любовник не представлял большого интереса”. Был очень влюбчив»[169], — конспектирует Поляков.

Зачем же он Лиле такой понадобился? Поэт Николай Асеев в интервью с Поляковым объяснил это тем, что ей нравились размах его натуры и бурность его чувства к ней. Выходит, Лиля Юрьевна и вправду упивалась властью, тешила тщеславие? Или же пыталась компенсировать неполноту любви со стороны своего единственного — Осипа Брика?

Многие комментаторы подчеркивают корыстные мотивы Бриков, живших за счет Маяковского (как будто забывая, что в начале их тройственного пути скорее они спонсировали его, а не он их). Доля правды в этих доводах, однако, имеется. Маяковский, будучи непритязательным аскетом, и вправду пахал что есть мочи, чтобы обеспечивать и баловать родного «Кисита». Свои деньги у Бриков после революции особенно не водились, Лиля и вовсе за редким исключением никогда не работала.

Паразитичность Бриков современники подмечали хором. Вот что, к примеру, говорила художница Елена Семенова, работавшая одно время в «Новом ЛЕФе»:

«Реально не существовало ни ее, ни О. М. Брика материальной независимости. Они зависели от Маяковского, причем этого никто не скрывал. Брик был одним из эрудированных дилетантов, рассыпающих идеи, но реально не создающих какой-то стройной системы этих идей. Они менялись, появлялись и пропадали в зависимости от очередного увлечения. Он много знал, был пресыщен, а потому искал особо острые и крайние идеи в искусстве, в литературе. Почва для такого широкого дилетантизма была самая благоприятная: он, собственно, нигде долго и прочно не работал, заставить его сделать статью, излагающую одну из этих, в сущности интересных, его же собственных теорий, было очень трудно. Он недолго работал в рекламбюро Моссельпрома, в кино, писал небольшие статьи для “Синей блузы” (журнала). Он имел полную возможность не заботиться ни о каких “житейских мелочах”, он был вполне обеспечен — о нем заботился Маяковский.

Лиля Юрьевна тоже временами рвалась к труду — так было и в РОСТе, и позже в кино. Но опять-таки это были только кратковременные броски. Вдруг оказывалось, что она “не одета”, и она ехала за границу “приодеться”. Такое приходилось слышать от нее самой.

Как маленький штрих этого быта меня поразил рассказ Ольги Третьяковой. Когда она была секретарем Лефа, то однажды, разбирая с Маяковским очередной материал для журнала, увидела стопку каких-то бланков. Оказалось, что Маяковский должен пойти уплатить в профсоюз за домработницу в Гендриковом. Ольга отобрала бланки и сделала это сама. И это тоже должен был делать Маяковский, при неработающей хозяйке дома и минимально занятом Брике?»[170]

Как известно, Маяковский и после смерти продолжал обеспечивать Лилю, оставаясь ей подспорьем и финансовой подушкой безопасности. Она владела половиной авторских прав на все его произведения. В 1932 году Корней Чуковский запишет у себя в дневнике: «Шкловский говорит об отношении Бриков к Маяковскому: “варят клей из покойника”»[171].

Может ли быть, что сам Маяковский подозревал, что им пользуются? Ведь в его сценарии «Не для денег родившийся» именно такой сюжет: девушка из «бывших» долго ломается и отдается футуристу, лишь позарившись на внезапно свалившиеся на него славу и богатство (в своих работах он был всегда довольно автобиографичен). В этой связи вспоминается приписываемый ему матерный стишок:

- Не те

- бл*ди,

- что хлеба

- ради

- спереди

- и сзади

- дают нам е*ти,

- Бог их прости!

- А те бл*ди —

- лгущие,

- деньги

- сосущие,

- еть

- не дающие —

- вот бл*ди

- сущие,

- мать их ети!

Если вспомнить, что настроение у Маяковского качалось маятником, то можно легко представить, что в минуты ссоры он думал о Лиле в таком нецензурном ключе — ведь назвал же ее во «Флейте…» проклятой. Кстати, про сифилис он тоже вспоминает в другом стишке, если, конечно, поверить в его (небесспорное) авторство:

- Нам е*ля нужна,

- как китайцам

- рис.

- Не надоест х*ю

- радиомачтой топорщиться!

- В обе дырки

- гляди —

- не поймай

- сифилис.

- А то будешь

- перед врачами

- корчиться!

«Обе дырки» особенно интригуют. Неужели речь о содомии? Или он обращается исключительно к дамам? Как бы то ни было, с Маяковским Лиля на время рассталась и пустилась во все тяжкие. Ей тогда было 29 лет.