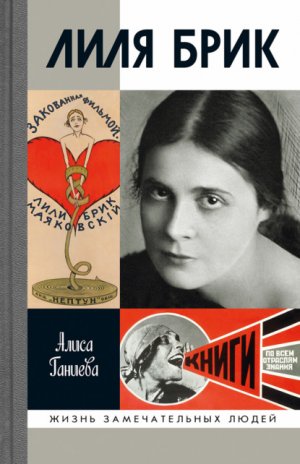

Лиля Брик. Её Лиличество на фоне Люциферова века Ганиева Алиса

Никогда не кончала

Избавившись от надоедливого Маяковского, Лиля с головой окунулась в любимое занятие — флирт и романы. Если верить адвокату и писателю Аркадию Ваксбергу, с одним из поклонников Лиля отправилась в Петроград и на обоих пришлась одна койка. Легли валетом, и, когда погасили свет, тот впился ей в ноги, но харассмент не закончился ничем. В Петрограде носился за ней, как сумасшедший, на обратном пути ехали уже втроем с Борисом Кушнером. «Обожателя отослали спать на верхнюю полку, а на нижнюю Лиля легла вместе с Кушнером: по той же “модели” — голова к ногам. Теперь уже Кушнер “впивается в ноги” и получает тот же афронт…»[172]

Лиля тогда блистала. На публичных чтениях Маяковского ее имя называлось громко, во всеуслышание: «Посвящается Лиле Юрьевне Брик». Ваксберг пишет: «Многие годы спустя писатель Вениамин Каверин рассказывал интервьюеру, вспоминая 1920 год: “Как-то [в Петрограде] я был у Шкловского. Туда пришел Маяковский с Лилей Брик — прелестной, необыкновенно красивой, милой женщиной, которая мне очень нравилась тогда. Она была очень молода и хороша”»[173].

Что бы ни таилось за этой магией — изящность, остроумие, нетривиальность суждений, живость лица, ослепительная улыбка или скакавшие в карих глазах чертенята, обещавшие жаркую ночь любви, — но в Лилину постель попадали люди значительные. Она стала спать с искусствоведом Николаем Пуниным. Выпускник Царскосельской гимназии заведовал Петроградским ИЗО Наркомпроса, служил комиссаром при Русском музее и Государственном Эрмитаже. К тому времени он уже издал книги «Японская гравюра» и «Андрей Рублев». Блестяще образованный, тонкий, в глазах Лили он был прямой противоположностью увальню Маяковскому.

Маяковский, видимо, почти не читал, по крайней мере толстых книг (Лев Кассиль в беседе с Григорием Поляковым характеризовал эрудицию поэта как слабую) — не хватало терпения и усидчивости долистать до конца хоть один роман. Писал с миллионом орфографических ошибок. Не особенно интересовался музеями или историческими достопримечательностями — предпочитал бильярд, карты, рулетку и прочие азартные игры (в этом пристрастии они с Лилей совпадали). Надиктовывать на почтамте телеграммы любил больше, чем писать письма. Вообще был человеком устной, а не письменной культуры, сочинял всегда на ходу. Искусство, наука и техника вне человека его мало интересовали.

Наверное, не просто так, не совсем впустую многим казалось, что Брик, при всём восхищении громадой поэтического таланта, к Маяковскому-человеку относилась слегка снисходительно. Он всё же был не из их с Осипом круга. Характерно то, что пишет живущая в США мемуаристка, дочь советского литфункционера Вадима Кожевникова Надежда (замечу в скобках, что тележурналист Дмитрий Киселев приходится ей деверем): «Неискоренимое плебейство Маяковского, вкусившего уже славу, Лилю бесило. По ее почину он заменил гнилые зубы искусственными, ослепительными. Одевался не как прежде, апашем, а безупречным джентльменом. Но нутро-то никуда не денешь. В переписке с Маяковским Лиля с отменным артистизмом, лицедейством поддерживала пошловато-приторную манеру его к ней посланий. В письмах к Эльзе стиль у нее совершенно иной. Доверительное общение равных, а Маяковский — чужой»[174].

Впрочем, ледниковый период продлился не очень долго, потому что осенью 1920-го Лиля открыто выходит с Маяковским в свет. Чуковский, видно, мучившийся угрызениями совести после скандала с сифилисом, соблазняет поэта предложением пожаловать в Петроград и пожить в Доме искусств со столовой и бесплатным бильярдом. Корней Чуковский записывает в дневнике 5 декабря 1920 года:

«Прибыл он с женою Брика, Лили Юрьевной, которая держится с ним чудесно: дружески, весело и непутано. Видно, что связаны они крепко — и сколько уже лет: с 1915. Никогда не мог я подумать, чтобы такой ч[елове]к, как Маяковский, мог столько лет остаться в браке с одною».

А два дня спустя тот же Чуковский отмечает:

«Всё утро Маяк[овский] искал у нас в библиотеке Дюма, а после обеда учил Лилю играть на биллиарде. Она говорит, что ей 29 лет, ему лет 27–28, он любит ее благодушно и спокойно»[175].

Однако еще незадолго до этих благодушия и спокойствия в душе у Лили бурлили лихие страсти. Неизвестно, догадывался ли Маяковский, что Пунин, присутствовавший на его выступлении в Петрограде перед учениками Тенишевского коммерческого училища, амурничал с его Лиличкой? Еще в мае 1920-го музейный комиссар записывает в дневнике: «Зрачки ее переходят в ресницы и темнеют от волнения; у нее торжественные глаза; есть что-то наглое и сладкое в ее лице с накрашенными губами и темными веками, она молчит и никогда не кончает… Муж оставил на ней сухую самоуверенность, Маяковский — забитость, но эта “самая обаятельная женщина” много знает о человеческой любви и любви чувственной. Ее спасает способность любить, сила любви, определенность требований. Не представляю себе женщины, которой я мог бы обладать с большей полнотой. Физически она создана для меня, но она разговаривает об искусстве — я не мог…»[176]

Судя по этой записи, Пунина Лиля сильно возбуждала. Впрочем, не очень понятны некоторые моменты: как именно забитость Маяковского и сухая самоуверенность Осипа отражались в ее поведении в кровати? Почему она никогда не кончала и что же в этом хорошего? Скорее всего, Пунин здесь имеет в виду Лилину ненасытность. Феромоны при их встречах бурлили не на шутку. Пунину явно нравилось, что Лиля знает свое тело и понимает, чего она хочет в постели, не зажимаясь и не комплексуя («определенность требований»). Однако Лиля, привыкшая вещать о высоких материях, не могла ограничиться только сексом. Она спала с историком искусства, и после сплетенья тел ей хотелось сплестись с ним языками. Пунину же разговоры с ней претили — то ли потому, что Лиля своими суждениями недотягивала до его уровня, то ли оттого, что он в принципе не считал женщин достойными собеседницами. Ясно одно — роман разворачивался не так, как хотелось Лиле: мужчина желал ее тело, но не был влюблен в нее.

Пунин продолжает: «Наша короткая встреча оставила на мне сладкую, крепкую и спокойную грусть, как если бы я подарил любимую вещь за то, чтобы сохранить нелюбимую жизнь. Не сожалею, не плачу, но Лиля Б[рик] осталась живым куском в моей жизни, и мне долго будет памятен ее взгляд и ценно ее мнение обо мне. Если бы мы встретились лет десять назад — это был бы напряженный, долгий и тяжелый роман, но как будто полюбить я уже не могу так нежно, так до конца, так человечески, по-родному, как люблю жену»[177]. (Он тогда был женат на Анне Евгеньевне Аренс, дочери генерала флота из старинного немецкого рода и одной из первых женщин-врачей в России.)

Тем не менее Брик увлеклась Пуниным не на шутку. Они продолжали встречаться. В июне Пунин поверяет дневнику подробности: «Когда так любит девочка, еще не забывшая географию, или когда так любит женщина, беспомощная и прижавшаяся к жизни, — тяжело и страшно, но когда Л. Б., которая много знает о любви, крепкая и вымеренная, балованная, гордая и выдержанная, так любит — хорошо. Но к соглашению мы не пришли. Вечером я вернулся от нее из “Астории”, где нельзя было говорить, и позвонил; в комнате она была уже одна, и я сказал ей, что для меня она интересна только физически и что, если она согласна так понимать меня, будем видеться, другого я не хочу и не могу; если же не согласна, прошу ее сделать так, чтобы не видеться. “Не будем видеться”. — Она попрощалась и повесила трубку»[178].

Янгфельдт из этих записей заключает, что в отношениях с мужчинами для Лили был важен не столько секс, сколько власть над ними и постоянное подтверждение собственной неотразимости. Из дневника Пунина 1923 года ясно, что она еще долго не могла оправиться от удара (как? кинула не она! кинули ее саму! просто использовали как самку, для животных утех, ни в грош не оценили ее понимание искусства!). «Л. Б., — пишет Пунин, — говорила о своем еще живом чувстве, о том, как много “ревела” из-за меня. Главное, — говорила она, — совсем не знала, как с вами быть; если активнее — вы сжимаетесь и уходите, а когда я становлюсь пассивной, вы тоже никак не реагируете. Но она одного не знает, что я разлюбился, что вообще ничего не могло быть без влюбленности, какая бы она, Лиля, ни была… Л. Б. думает, что не неравнодушен, что я не как камень сейчас по отношению к ней. Она гладила мою руку и хотела, чтобы я ее поцеловал, я ее не поцеловал, помня Ан.»[179].

Натиск снова провалился! Соблазнение не удалось. Самонадеянная Лиля натолкнулась на равнодушие. Кстати, под «Ан.» в этой записи имеется в виду не Анна Аренс, а Анна Ахматова, с которой Пунин сошелся как раз в 1923 году. Жили они, кстати, тоже втроем: сам Пунин, жена Анна и любовница Анна. Так ему было удобнее: жена занималась домашним хозяйством (к чему Ахматова была не способна) да еще и зарабатывала на всю семью. По воспоминаниям современников (к примеру, Лидии Чуковской), видно, что Пунин и вправду был немножко женоненавистником. Он сам пописывал стихи и, ревнуя к таланту Ахматовой, всячески затаптывал ее уверенность в себе: за 16 лет нелегкой жизни с ним — жизни на птичьих правах в доме законной жены любовника, жизни, в которой были и аресты, и невзгоды, — она почти не писала стихов. Видно, он в принципе не очень любил разговаривать с женщинами о чем-то серьезном.

Наверное, Ахматова что-то слышала от Пунина и о Брик (может, тот в постели неосторожно похвалил темперамент рыжей любовницы?) и по этой причине недолюбливала ее. В разговоре с дочкой Чуковского Лидией речь зашла о Лиле, и Анна Андреевна обронила: «Я ее видела впервые в театре на “Продавцах славы”, когда ей было едва 30 лет. Лицо несвежее, волосы крашеные, и на истасканном лице — наглые глаза»[180]. Возможно, причиной этой затаенной нелюбви было и то, что в треугольниках Анны Ахматовой (и с Николаем Гумилевым, и с Владимиром Шилейко, и с Николаем Пуниным) она всегда была второй женщиной, а Лиля Юрьевна в своих — всегда единственной.

Кисит и Волосит

Осенью 1920-го семья Бриков и Маяковского переехала по другому московскому адресу: Водопьяный переулок, дом 3, квартира 4.

- В проулок!

- Скорей!

- Водопьяному в тишь!

- Ух!

Но никакой тиши на месте Водопьяного сейчас не найти, да и самого переулка тоже. «Какая странная пустота открылась передо мной на том месте, где я привык видеть Водопьяный переулок, — сокрушался Валентин Катаев в автобиографическом романе «Алмазный мой венец». — Его не было. Он исчез, этот Водопьяный переулок. Он просто больше не существовал. Он исчез вместе со всеми домами, составлявшими его. Как будто их всех вырезали из тела города. Исчезла библиотека имени Тургенева. Исчезла булочная. Исчезла междугородная переговорная. Открылась непомерно большая площадь — пустота, с которой трудно было примириться»[181].

Переулок пропал в 1970-е годы, в пору строительства Новокировского проспекта (теперь проспект Академика Сахарова) и станции метро «Тургеневская». На месте целого старинного квартала возникла Тургеневская площадь. Свирепая, хищная перестройка Москвы продолжалась. Сожрав во время сталинских реконструкций всё, что попалось под лапу, сметя Красные и Иверские ворота, Сухареву башню и Китайгородскую стену, церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке и Симонов монастырь, храмы и усадьбы, — она ринулась дальше.

Дом 3 был красивый, трехэтажный. На первом этаже располагались студия проката фортепиано и булочная, а после войны — кафе «Ландыш». Квартира на верхнем этаже, из восьми комнат, принадлежала семье присяжного поверенного Николая Гринберга. По новым законам Гринбергам пришлось уплотниться. Но благодаря хлопотам вместо рабочих к ним подселили нашу троицу, к пролетариату не имевшую никакого отношения. В эту же квартиру потом поселились и родственники Гринбергов — семья купца-кожевенника Блюменталя, чья дочь Мэри (ей тогда было девять лет), впоследствии жена поэта Марка Талова, очень красочно вспоминала атмосферу тех лет.

В школах тогда почему-то не было мест, и Мэри все дни проводила с домработницей Бриков Аннушкой, занимавшей «людскую» комнату напротив столовой. В самой огромной столовой поселилась Лиля. Там стояли большой обеденный стол с самоваром (куда ж без него!) и даже рояль. Кровать Лили пряталась за ширмой, а большая надпись над ней гласила: «На кровать никому садиться не разрешается». В левом торце комнаты иногда работал Маяковский, хотя обычно днем он ходил к себе на Лубянский. В смежной с гостиной комнате — забитом книгами кабинете с диваном — жил Осип Максимович. Мэри постоянно читала неграмотной Аннушке Гоголя, Гончарова, а вечером, когда «господа» (Лиля с эскортом мужчин) уезжали в театр, безнаказанно заходила за убиравшейся Аннушкой в бриковские покои. В одной из «людских» они держали поросеночка, который как-то выпал из окна, сломал ногу, и потом его съели. После театра Брики и их многочисленные гости до утра резались в карты, с ними и Роман Гринберг, который впоследствии уедет за границу в эмиграцию и станет издавать в Нью-Йорке альманах «Воздушные пути». На столе — вино, конфеты.

«Меня поражало, — вспоминала М. Талова про Лилю, — как эта маленькая, не обладавшая никакими талантами и, по моему мнению, вовсе не красивая, густо накрашенная женщина вертит этим громадиной Маяковским, будто спичкой»[182].

О духе времени говорят многие детали: хозяина квартиры, Гринберга, к тому времени успели арестовать как эсера и снова выпустить на свободу. Старшую сестру Мэри расстреляли белые, а ее отец скончался сразу после переезда на Водопьяный по совсем уж идиотской причине — от сепсиса, начавшегося после того, как в трамвае вор, вырезав из его кармана часы, задел ногу бритвой. На этом фоне становится понятным и скепсис Мэри по отношению к соседке-обольстительнице. Как-то раз вслед за поросенком из разбитого окна «людской» выпал и расшибся насмерть Лилин рыжий котенок. «Несколько дней Лили Юрьевна металась по комнатам, громко рыдая и жалуясь. Я понимала ее горе, но не понимала, к чему этот спектакль. Это было так нелепо в сравнении с поведением мамы и тети, которые с таким достоинством молча несли свое великое горе»[183].

Лилины мужчины стали прилично зарабатывать, а ее мама, устроившаяся в Лондоне в советской хозяйственной организации АРКОС, присылала духи, перчатки, сумочки и прочие милые вещички. Еще недавно опухавшая от голода Лиля теперь завела весы, чтобы следить за фигурой. Летом поехали на дачу в Пушкино, где по воскресеньям собирали много гостей и Аннушка жарила на всех котлеты.

Лиля и Маяковский жили тогда душа в душу. Квартира их снова превратилась в публичный клуб, куда с утра до вечера приходили люди — играть, спорить, резаться в карты, проигрываясь в пух и прах. Лидия Гинзбург много позже записала у себя в блокноте: «Лиля Юрьевна с ужасом вспоминала о том, как они жили втроем в одной комнате. Они повесили на дверях объявление: “Брики никого не принимают”; но комната была во втором этаже на Мясницкой — все люди проходили мимо, и все заходили завтракать, обедать и ужинать. Маяковский: По сравнению с тем, что там делалось, публичный дом — прямо церковь. Туда хоть днем не ходят. А к нам — целый день; и все бесплатно»[184]. Мемуаристка ошиблась с количеством комнат и этажом, но суть передала верно.

Несмотря на радости в частной жизни, Маяковский в тот период уже подвергался политическим нападкам. Выпуск его поэмы «150.000.000» затянулся на целый год — чиновники намеренно канителили, мытарили и издали в итоге ничтожным по тогдашним меркам тиражом — пять тысяч экземпляров.

А еще поэт судился с Госиздатом — там сначала отказались печатать новую редакцию «Мистерии-буфф», а когда Маяковский продавил публикацию в госиздатовском журнале «Вестник театра», заартачились и не стали выплачивать гонорар. Деньги из Госиздата были выбиты только после двух судов. Руководителя Театра РСФСР-1 Всеволода Мейерхольда, больного фурункулезом, со всей его недоедавшей труппой тоже тиранили, не давая спокойно работать над новой постановкой: влиятельным шишкам показалось, что спектакль слишком разорителен; однако премьера состоялась в срок — 1 мая 1921 года и прошла с оглушительным успехом. Злободневности, по сравнению с первым спектаклем, прибавилось, текст был напичкан репризами и остротами о текущем моменте. По сцене теперь шныряли красноармейцы и меньшевики, политики Клемансо и Ллойд Джордж. В спектакле перемежались акробатика, цирк, балаган и буффонада, с потолка по канату спускался клоун и прыгун, друг Маяковского Виталий Лазаренко.

Но «сверху» на футуристов продолжали катиться бочки. В «Правде» вышла передовица заведующего Отделом пропаганды и агитации ЦК РКП(б) Льва Сосновского «Довольно маяковщины!». Ленин же взъелся на поэму «150.000.000». Его не растрогало даже то, что Маяковский лично отправил ему экземпляр — на обложке вместе с автором расписались Лиля, Ося, Борис Кушнер и кое-кто из футуристов. Ильич неистовствовал — дескать, вздор, махровая глупость и претенциозность, а Луначарского за симпатии к футуристам — высечь.

В декабре в «Правде» было опубликовано письмо ЦК РКП(б) «О пролеткультах» — о том, что «футуристы, декаденты, сторонники враждебной марксизму идеалистической философии и, наконец, просто неудачники»[185] слишком уж всем заправляют и навязывают свои гнусные, вредоносные взгляды пролетариату. В ответ Маяковский, Брики и компания создали в январе 1921-го второй Комфут, но дело кончилось пшиком. Да еще и одна трагедия за другой: смерть Блока, расстрел Гумилева… Круги интеллигенции были потрясены происходившим на их глазах историческим поворотом.

Устав ходить по мукам, Маяковский даже подумывал улепетнуть на Дальний Восток и связался с читинскими футуристами — группой «Творчество», где оказались его друзья: и Давид Бурлюк, бежавший из Москвы после облавы ЧК на анархистов, и Николай Асеев, и Сергей Третьяков, заделавшийся товарищем наркома просвещения Дальневосточной республики. Республика была создана в апреле 1920-го вернувшимся из Америки Александром Краснощековым со товарищи как буферная зона между РСФСР и Японией. Стрелки времени там как будто перевелись на пару-тройку лет назад — в республике цвела полная свобода печати, экономика была капиталистическая, а в Народном совете заседали эсеры, меньшевики и даже кадеты. Но независимость была совершенно липовая: руководящие кадры поставлялись из Москвы, а внутренняя и внешняя политика регулировалась большевиками. В 1922 году, когда претензии Японии ослабли и она убрала свои войска из Приморья, республика вошла в состав Советской России. Концерт окончился.

Но пока что Маяковского манили читинские нравы. Руководитель группы «Творчество» Николай Чужак почитал его как кумира и не побоялся (единственный!) дать печатный отпор Сосновскому. В Чите неистово агитировали за стихи поэта, в конце 1921 года Третьяков даже поставил трагедию «Владимир Маяковский», в которой сыграл главную роль. Летом 1921-го Краснощеков приехал в Москву, бывал на даче в Пушкине, и Маяковский всерьез подумывал сесть ему на хвост. Но мечте оборвали крылья — Краснощекова вдруг уволили с поста председателя правительства Дальневосточной республики. Несмотря на заступничество Ленина и Троцкого (с последним тот работал еще в Америке), его уже давно пинали за крамольную партийную пестроту в дальневосточном парламенте и подозревали в желании совсем отмежеваться от Советов. Впрочем, в Москве отставленному Краснощекову пока что нашли применение — назначили заместителем наркома финансов РСФСР. И Маяковский тоже остался в Москве.

Лиля же осенью 1921-го на целых три месяца умотала в Ригу. Вообще-то она собиралась в Лондон, навестить маму, но Великобритания на тот момент не признавала Советское государство — дипотношения были разорваны, и визы не выдавались. И Лиля решила ехать на Альбион через Латвию — в Риге жила ее тетушка Эльза Гиршберг, — а заодно найти Маяковскому латвийского издателя. Латвия, впрочем, тоже не принимала советских граждан, а потому Лиле справили удостоверение сотрудницы дипломатического представительства РСФСР в Риге — связи для получения такого документика у Бриков имелись.

В Латвии Лиля Юрьевна развела бурную деятельность: стала вести переговоры со всеми издателями и типографиями. В письмах Брику и Маяковскому она то и дело отчитывается о ходе переговоров. «Корочки» работницы дипмиссии давали ей право пользоваться курьерской почтой — обычная работала с перебоями, и все письма, конечно же, перлюстрировались. Попутно она покупала любимым Осику и Володику продукты и подарочки; правда, резиновую ванну для Маяковского (он никогда не мылся в общих ваннах и душевых — боялся чем-нибудь заразиться) так и не нашла. Вот несколько отрывков из ее писем:

«Смотрите, как бы масло не испортилось, оно соленое, но не топленое. <…> Сейчас иду искать подвязки и книги. Милые вы мои щенятки и киски! <…> Книги посылаю — не знаю, годятся ли. Дюжину лезвий. Подвязок других нет во всей Риге. Единственный сорт имеющихся здесь гаванских сигар; говорят, что очень хорошие. Резиновые кружочки трех размеров — излишки отдай бедным»[186] (13 октября 1921 года).

«Посылаю вам 10 коробок шпрот, 3 кор. овсянки, 4 ф[унта] чаю, 2 ф. кофе, 1 ф. какао, 5 ф. шоколаду, 2 ф. конфет. Не прозевайте посылку и смотрите, чтобы всё в ней оказалось. Овсянка варится на молоке: 2 стакана»[187] (20 октября).

«Посылаю 10 ф. песку и 2 ф. какао»[188] (11 ноября).

«Получили вы (давно уже) три бутылки вина? (в одном пакете). Прошу вас ответить мне против вашего подлого обыкновения на все мои вопросы. Получили ли вы посылку, в которой было 4 фунта чая? Сейчас посылаю вам материи и подкладки на костюмы. Осику — четыре аршина. Волосику — пять, хотя нужно только четыре с половиной. Пол-аршина на две книги. Аннушке три аршина на юбку. На костюмы материя изумительная: английская. Пользуюсь случаем и посылаю 10 ф. сахару»[189] (28 декабря).

«Так как я опять не знаю, когда попаду в Москву, а вы, должно быть, обносились, то шейте костюмы. Осик, не завидуй Володиной подкладке — твоя гораздо лучше и дороже, к сожалению, для Володика такой уже не было. <…> Очень рада, что Аннушка довольна юбкой. Привезу ей еще такой же материи на жакет, чтобы был костюм. Я продала кое-что из своих тряпок и вместо них купила себе замечательное непромокаемое пальто, вязаный костюм, вязаное платье, две шляпы, башмаки, ботики, ночные туфли; починила шубу, купила несколько материй на платья и белье. Всё это здесь ужасно дорого. Зато приеду шикарная!! Одна беда — потолстела ужасно! Здесь все откармливаются, и я за компанию»[190] (середина января 1922 года).

Сразу видно, кто из двоих любимый муж — тот, у кого подкладка дороже. Вообще тон писем более чем приторный. Задал его Маяковский со своей гиперболической чувствительностью и поэтическим чутьем — он вообще любил перекатывать слова на языке, вылепляя новое, вкусное, звучное, — а Брики подхватили. Есть дурацкий анекдот: «Маяковский очень любил Лилю Брик и ласково называл ее бричкой». На самом деле у каждого в семье имелось собственное зоологическое прозвище: Маяковский — Щен, Лиля — Киса, кошечка, Ося — кот.

Осип Максимович, судя по фотографиям, и вправду был похож на кота в пенсне — маленький, осторожный, крадущийся. Лиля — под стать ему: опрятная, нарядненькая, тоже маленькая, могла ластиться, а могла и выпустить коготки. Маяковский называет Лилю не только Кисей, Киситом, Личикой, но и Лисенком, Лисиком, Лисенышем, детиком, Лилятиком, Лильком, Лилечком, Лиленком и т. д. Лиля Маяковского — Щеняткой, Щенитом, звериком, Волосиком, Волоситом; Осипа — Осиком, котиком, Ослитом. Обращаясь к обоим, пишет им то «светлики», то «зверики», то «кислики», то «щеники». Ося подписывается «кот». Все трое рисуют схематические изображения своих тотемчиков. У Маяковского — фирменный щенок с крестообразным носом. Пиктограмма Осипа — отвернувшийся кот (кружок и загогулина хвостика) — отражает его прячущуюся и уклоняющуюся натуру. А Лиля потом и вовсе заведет себе печатку с кошечкой для заверения писем.

Маяковский в посланиях иногда впадает в совершеннейший экстаз и не может остановиться:

- «Лисик милый

- Лисик замечательный

- Лисик прекрасный

- Лисик чудный

- Лисик детка

- Лисик удивительный

- Лисик котик

- Лисик киса

- Лисик солнышко

- Лисик рыжик

- Лисик котенок

- Лисик личика

- Лисик сладкий

- Лисик обаятельный

- Лисик восхитительный

- Лисик маленькая

- Лисик красавица

- Лисик обворожительный

- Лисик потрясающий

- Лисик фантастический

- Лисик звездочка»[191]

(19 декабря 1921 года).

Рисунки Маяковского из писем Лиле. 1920-е гг.

Темой животных проникнуты все письма. Они всё время рассказывают друг другу (и так всю жизнь) про встреченных «кошков и собаков». Лиля пишет про разродившуюся у знакомых сучку, умиляется щеночкам:

«Они целый день играют друг с дружкой. Я их целую в пузики и в носики. Вчера видела трех толстых, желтых, одинаковых такс на цепочках»[192] (15 октября).

Маяковский сообщает из Москвы (орфография и пунктуация сохранены):

«Самое интересное событие это то, что 6 ноября открывается в зоологическом саду собачьевая выставка. Переселюсь туда. Оська уже поговаривает насчет сетереныша. Уж и не знаю, как это без тебя щенков смотреть!?»[193] (20 октября).

«Приходила к нам в субботу серая Киса и перецарапала.

Твой от головы до хвоста и обратно Щен. Целую 32 м[иллиона] раз в минуту»[194] (24 октября).

Лиля Юрьевна писала позже, что именно Маяковский научил ее любить животных. Рыжего пса Щена, которого подобрали под забором в Пушкине в голодный год, он баловал страшно и каждое утро по дороге на работу угощал в мясной лавке. Когда пес пропал и прошел слух, что его убили, грозился застрелить убийцу. У них и после Щена бывали собаки (Скотик, Булька). Поэт обожал животных с детства, в этом проявлялась его сентиментальность. В детстве, в Грузии, любил уходить с собаками в лес, а в начале двадцатых годов даже завел себе белку — купил на улице у мальчика за три рубля.

По уехавшей надолго Лиле он страшно скучал и рассказывал, как, не стесняясь курьера, плачет в ее отсутствие:

«Я никуда не хожу, я слоняюсь из угла в угол, смотрю в твой пустой шкаф — целую твои карточки и твои кисячие подписи. Реву часто, реву и сейчас. Мне так — так не хочется чтоб ты меня забыла! Ничего не может быть тоскливее жизни без тебя. Не забывай меня ради Христа я тебя люблю в миллион раз больше чем все остальные взятые вместе. Мне никого не интересно видеть ни с кем не хочется говорить кроме тебя. Радостнейший день в моей жизни будет — твой приезд. Люби меня детанька. Береги себя детик отдыхай — напиши не нужно ли чего? Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую Целую и Целую»[195] (26 октября).

Человек аффективный, импульсивный, он целиком поддавался минутному чувству. Мог реветь в три ручья и рыдать в голос. Лиля, надо отдать ей должное, была тогда невероятно ласкова в ответ и в промежутках между просьбами похлопотать о справках, необходимых для ее поездки в Англию (Маяковский, разумеется, послушно обегал все учреждения и обил пороги кабинетов всех начальников), и отчетами об издательских делах подхватывает инфантильную лексику и сломанные нежностью грамматику и пунктуацию своего Волосита:

«Волосик, Щеник, Щенятка, зверик, скучаю по тебе немыслимо! С новым годом. Солнышко! Ты мой маленький громадик! Мине тибе хочется! А тибе? <…> Целую переносик и родные лапики, и шарик всё равно стрижетый или мохнатенький, и вообще всё целую!»[196] (конец декабря).

В этот период у Лили появляется несвойственная ей мания — она постоянно пишет «зверикам», что блюдет целомудрие и того же требует от них. В первую очередь это, конечно, касалось Маяковского, с которым они были физически близки:

«Пишу вам с каждым курьером. Целую! Милые! любимые! родные! светики! солнышки! котятики! щенятики! Любите меня! Не изменяйте! А то я вам все лапки оборву!! Ваша Киса Лиля»[197] (27 октября).

«Не изменяй!!! Я ужасно боюсь этого. Я верна тебе абсолютно. Знакомых у меня теперь много. Есть даже поклонники, но мне никто, нисколько не нравится. Всеони по сравнению с тобой — дураки и уроды! Вообще ты мой любимый Щен, чего уж там! Каждый вечер целую твой переносик! Не пью совершенно! Не хочется. Словом — ты был бы мною доволен»[198] (конец октября).

«Веду себя безупречно (последнее слово трижды подчеркнуто. — А. Г.)! Любите! Не забывайте! Не изменяйте! Пишите обо всём!»[199] (2 ноября).

«Я тебе очень верная. Больше одной рюмочки не пью, да и то редко. А ты? Хочу, чтобы ты ужасно любил мине! Глажу за тебя всех песиков. Люблю тебя окончательно на всю жизнь»[200] (ноябрь).

Как можно догадаться, Лиля лукавила. Не могла же она целых три месяца продержаться совсем без романа, да еще и в буржуазной Риге! Походы в кино, рестораны, цирк, бутики — всё настраивало на праздник. Между кипучей перепиской с возможными издателями Маяковского и попытками выбить себе визу в Англию (а потом, после окончательной неудачи, — в Германию) Лиля находила время на развлечения с сотрудником Наркомата иностранных дел Михаилом Альтером.

Периодически она просит Маяковского прислать ей через Альтера свои поэмы и плакаты — для показа издателям. Альтер, в частности, свел ее с издательством «Новый путь», с которым был как-то связан. В газете «Новый путь» в это время выходят две статьи, пропагандирующие футуристов и подписанные инициалами «Л. Б.». Видно, Лиля их и написала. Но почему она уверяет Маяковского в своей фантастической верности? Может быть, потому, что в этот период почему-то боится его потерять. Это видно по подозрительности, ощутимой в ее письмах, в несвойственных ей сомнениях и вопросах, а то и в прямых упреках. Легкая нервозность и перепады настроения с обеих сторон поддерживались тем, что письма доходили через раз: почта хромала, курьеры жульничали.

«Милые, родные, сладенькие! Наконец-то я получила от вас настоящие ласковые письма! Я думала, что вы уже совсем разлюбили меня! <…> Не изменяй мне (это — Маяковскому. — А. Г.) в Харькове!!! Ласкала сегодня замечательного басаврючка и думала о тебе и за тебя тоже погладила — он ужасно быстро и долго вилял хвостиком. Вообще здесь собачков очень много, и все чудесные! <…> Все обо мне заботятся. У меня масса цветов. Я уже писала вам, что абсолютно верна вам. <…> Сволочной котенок (это уже Осипу. — А. Г.)! Опять ты не пишешь! Как тебе без меня живется? Мне без тебя очень плохо! Совсем у-у-у! пришел. Во всей Риге котятиков нету! Щенков много а кисов нет! Беда!

Целую твой хвостик, твоя жена <кошечка>»[201] (6 ноября).

Она вдруг начинает допытываться у поэта:

«Напиши честно, тебе не легче живется иногда без меня? Ты никогда не бываешь рад, что я уехала? — Никто не мучает! Не капризничает! Не треплет твои и без того трепатые нервочки! Люблю тебя, Щенит!! Ты мой? Тебе больше никто не нужен? Я совсем твоя, родной мой детик! Всего целую»[202] (середина ноября).

В ответ Маяковский тоже подревновывает, волнуется, переживает, что Лиля как-то скупо делится впечатлениями:

«Я ходил последние дни такой мрачный что все меня спрашивали что со мной. Шлялся по кафам по каким то знакомым и приходил еще мрачней а сейчас успокоился немного. Особенно меня тревожило то что ты о себе ничего не писала. Я был убежден что у тебя есть причины о себе не писать»[203] (12 ноября).

На все ее вопросы и опасения поэт отчитывается:

«Живу я дома — тепло уж очень — но ни единая душа (без различия пола) не переступала моего порога. Мы с Оськой по возможности ходим вместе и только и делаем что разговариваем о тебе (тема: единственный человек на свете — киса). Вообще мы с ним очень дружим. Я рисую а он мне Чехова читает»[204] (16 ноября).

«Каждое утро прихожу к Осе и говорю “скушно брат Кис без лиски” и Оська говорит “скушно брат щен без Кисы”»[205] (28 ноября).

«1) “Честно” тебе сообщаю, что ни на одну секунду не чувствовал я себя без тебя лучше чем с тобой.

2) Ни одной секунды я не радовался что ты уехала а ежедневно ужаснейше горюю об этом.

3) К сожалению никто не капризничает. Ради христа приезжай поскорее и покапризничай»[206] (23 ноября).

Но Маяковский был молод, влюбчив и, конечно, немножко волочился за юбками. Его тогда увлекла Зинаида Гинзбург. Зинаида Львовна и ее сестры Роза и Софья с детства дружили с Левой Гринкругом, были близки к литературным кругам. (Через несколько лет старшая, Роза, попросила Маяковского найти ей в квартиру холостого жильца. Тот предложил Шкловского, предупредив, правда, что Витя может запросто оставить открытыми водопроводные краны. Но потом выяснилось, что Шкловский женат, и у Розы Гинзбург поселился Исаак Бабель…) Так вот, Лиле донесли о похождениях ее Волосита, и она взорвалась вулканом:

«Юлия Григорьевна Льенар рассказала мне о том, как ты напиваешься до рвоты и как ты влюблен в младшую Гинзбург, как ты пристаешь к ней, как ходишь и ездишь с ней в нежных позах по улицам. Ты знаешь, как я к этому отношусь. Через две недели я буду в Москве и сделаю по отношению к тебе вид, что я ни о чем не знаю. Но требую: чтобы всё, что мне может не понравиться, было абсолютно ликвидировано.

Чтобы не было ни единого телефонного звонка и т. п. Если всё это не будет исполнено до самой мелкой мелочи — мне придется расстаться с тобой, что мне совсем не хочется, оттого что я тебя люблю. Хорошо же ты выполняешь условия: “не напиваться” и “ждать”. Я до сих пор выполнила и то и другое. Дальше — видно будет»[207] (начало января 1922 года).

Возможно, не уверенная в том, что письмо-угроза дошло до провинившегося адресата, она вслед отправляет еще одно:

«У меня была Юлия Григорьевна Льенар. С первого раза она мне совершенно не понравилась. Судя по ее рассказам, живете вы очень весело, у вас много новых знакомых дам, и я за вас рада. Называет она всех вас “своей компанией” и “Ося, Володя” по именам. Вы, конечно, понимаете, что, несмотря на то, что я очень радуюсь, что вы так веселитесь, — вам перед моим приездом придется открыть все окна и произвести дезинфекцию. Такие микробы, как Боба (Роман Гринкруг, сын хозяев квартиры в Водопьяном переулке. — А. Г.) и дамы типа Юлии Григорьевны, так же как и клопы в стенах, — должны быть радикально истреблены»[208](начало января).

Щенит в ответ на Лилины инвективы уходит в полнейший отказ (лучшая тактика для изменщиков):

«Получил твое письмо о моем времяпрепровождении. Информация тенденциознейшая. В натуре всё это чушь фантастическая. Но пока что я на всякий случай сильно загрустил. Одно утешение — с первого знакомства я и сам убедился и других убеждал что баба эта дрянь страшная. <…> Я не больше чем ты из “этой компании”»[209] (9 января; к письму пририсован щен, грустно всхлипывающий: «Ууу!»).

На следующий день, справившись со злостью на доносчицу и еще раз собравшись с духом, он снова делает попытку обелиться:

«Конечно я не буду хвастаться что я живу как затворник. Хожу и в гости и в театры, и гуляю и провожаю. Но у меня нет никакого романа нет и не было. Никакие мои отношения не выходят из пределов балдежа. Что же касается до Гинзбургов и до младших и до старших то они не плохой народ но так как я нашел биллиардную то в последнее время видеться с ними не приходится совсем. К “компании” же Юл[ии] Г[ригорьевны] я не принадлежал ни когда обозвав ее сволочью в первый же день знакомства в сем убеждении и пребываю. Избегал ее всегда и всячески»[210] (10 января).

В начале февраля Лиля вернулась в Москву. Издательские хлопоты кончились ничем. Вроде бы наклевывалось дело с эмигрантом и владельцем крупной типографии Зивом: Маяковский согласился стать его представителем в Москве и даже получил аванс в валюте на издание книжки, но потом оказалось, что Зив скорее заинтересован в учебниках, а вопрос с учебниками решался только через Крупскую, которая, как и Ленин, футуристов не переваривала. Пришлось махнуть рукой на всё предприятие.

В Москве Лиля была встречена стихотворением, которое велела Маяковскому сочинить к своему приезду (она была музой с кнутом). Писалось оно медленно и мучительно. В итоге родилось «Люблю».

- …Пришла —

- деловито,

- за рыком,

- за ростом,

- взглянув,

- разглядела просто мальчика.

- Взяла,

- отобрала сердце

- и просто

- пошла играть —

- как девочка мячиком.

- И каждая —

- чудо будто видится —

- где дама вкопалась,

- а где девица.

- «Такого любить?

- Да этакий ринется!

- Должно, укротительница.

- Должно, из зверинца!»

- А я ликую.

- Нет его —

- ига!

- От радости себя не помня,

- скакал,

- индейцем свадебным прыгал,

- так было весело,

- было легко мне…

Видно, именно Лилина дамская снисходительность к «мальчику» и привязала к ней Маяковского столь сильно. Другие женщины шарахались от его чрезмерных и буйных чувств, таяли, ломались, влюблялись — она же им просто играла, и это наполняло его судорожным мазохистским счастьем. И иго ему было не иго. Поэма «Люблю» стала первой публикацией книжного издательства МАФ (Московской ассоциации футуристов). Лилины «зверики» затеяли его, как только появился правительственный декрет, разрешающий частные и кооперативные книгоиздательства. Милые, короткие нэповские поблажки! У Маяковского-поэта наступила светлая полоса. Ленин вдруг публично похвалил его «Прозаседавшихся», что сразу раскрыло ему ворота газетных полос. «Известия» напечатали друг за другом шесть его стихотворений.

А Лиля в апреле 1922-го снова умотала в Ригу — во-первых, еще не был поставлен крест на несвершившихся издательских планах; во-вторых, она должна была добиться-таки немецкой и английской виз. Из Латвии прислала «мальчикам» по паре сандалий, ноты, немецкие журналы, Маяковскому с Гринкругом — по колоде карт, Осе — очки с запасными стеклами и всей семье с Аннушкой и друзьями — Ритой Райт, Асеевыми и Гринкругом — шоколад, ликер и четыре банки консервов (видимо, шпрот) для совместного съедения.

В Риге «Киса» договорилась о девятидневных гастролях Маяковского, и в мае тот действительно к ней присоединился — в гостинице «Бельвю» (Альтер к тому времени уехал лечиться в санаторий). Катанян-младший пишет, что, путешествуя, они всегда занимали разные комнаты и никогда не ночевали в одной постели: «Она говорила: “Володя такой большой, что удобнее индивидуальный гроб, чем двуспальная кровать”»[211]. Когда-то, еще будучи ее стопроцентным мужем, Ося не желал с ней спать ночами на одном ложе — дескать, неудобно. Теперь роли менялись: кукушонком в кровати становится Лиля.

Для Маяковского это была первая заграничная поездка, для которой ему, как и его возлюбленной, пришлось нацепить официальную личину представителя Наркомпроса. Луначарский в принципе благоволил всей компании, накануне отъезда Маяковского в Ригу наркому даже устроили домашний прием на квартире в Водопьяном, где собрались Пастернак, Асеев, Хлебников…

В антисоветски настроенной Латвии Маяковский проникся патриотизмом. Как же, ведь на родине его обожают, а в Риге запретили выступление, хотя уже висели афиши. Тираж поэмы «Люблю», выпущенный симпатизирующим коммунистам еврейским культурным центром «Арбайтергейм», арестовала полиция.

Но в тот год поэта ждало еще много заграничных впечатлений. Правда, сначала был традиционный дачный сезон в Пушкине (лес, грибы, веранда, Аннушка). Если не гуляли, то занимались излюбленными забавами: Осип бился с гостями в шахматы, Маяковский предпочитал менее интеллектуальные карты и постоянно побеждал переводчицу Риту Райт. Проигравшей приходилось мыть его бритву.

В августе Лиля, наконец, получила немецкую и английскую визы (отношения РСФСР с Германией были восстановлены еще весной) и отправилась сначала в Берлин, а затем и в Лондон. Из Берлина она инструктировала мужей, как поскорее получить немецкую визу: надо сказаться больными — дескать, едем на лечение в Киссинген, а по дороге остановимся в Берлине. Пока Володя и Ося принимали гостей и оформляли визы, Лиля продолжала отрываться по полной: каталась на лошадях в манеже, купила себе несколько платьев и «чудесное кожаное пальто». Развлекали ее братья Льва Гринкруга и прочие московские друзья.

Из Берлина Лиля успела слетать в Лондон и увидеться — впервые с 1918 года — с мамой и Эльзой. Последняя в эмиграции влачила довольно жалкое существование. Андре Триоле, оказавшийся азартным лошадником и, похоже, не очень ее любивший, согласился жениться только спустя год после отъезда из России (хотя, казалось бы, на свадьбу и уезжали). Вдвоем они отправились на остров Таити, о чем Эльза потом напишет в своей одноименной книге.

В 1921-м они с мужем вернулись в Париж, где почти полгода ютились по углам, у родственников и в гостиницах. В августе она писала сестре в Ригу уже из собственной, пока пустоватой квартиры, заверяя, что у нее с Андре всё замечательно: они уже перешли на «ты» (!) и привыкли друг к другу. Лиля пересказывала радостную новость своим «зверятам». Но в счастье Эльзы верится мало — хотя бы из-за таких вот ее строк:

«Андрей, как и полагается французскому мужу, меня шпыняет, что я ему носки не штопаю, бифштексы не жарю и что беспорядок. Пришлось превратиться в примерную хозяйку, и теперь “у меня чистота, у меня порядок”. <…> В Париже я мало кого знаю, друзей у меня нет, да, думается мне, что, дойдя до известного возраста (через пару недель ей исполнялось 25 лет. — А. Г.), новых друзей не приобретешь»[212].

К концу года она расходится с Триоле и перебирается к матери в Лондон, где устраивается на работу в архитектурную фирму. Зарплаты еле хватает на губной карандаш. Мама, Елена Юльевна, служившая в российской торгово-дипломатической миссии АРКОС и развлекавшая коллег игрой на фортепиано, тоже грустила: ее брат Лео Берман — тот самый, который кидался к Лиле с предложением руки и сердца, который помог беглянкам Каган с обустройством на Западе и предоставил сестре свой лондонский кров, — попался на подделке деловых бумаг и в 1920 году угодил в тюрьму на пять лет.

Из Лондона Лиля пишет «родным зверикам», чтобы те приезжали скорее и привозили побольше денег, потому что вещи кругом изумительные, глаза разбегаются. Без особенных эмоций замечает: «Завтра приезжает Эльза — интересно»[213].

Детали встречи после долгой разлуки неизвестны. Ясно только, что сестры ринулись в омут того, что Маяковский назвал балдежом. Каждый день они мотались на дансинги, где отплясывали модный фокстрот. Учителем Лили был блондин Лев Герцман, переводчик из АРКОСа. Фокстрот у них с Лилей, конечно, перетек в другой, гораздо более интимный танец. Параллельно наша флэпперша смекала, как бы успеть метнуться к Михаилу Альтеру на германский курорт Санкт-Блазиен. Жонглирование любовниками было любимым Лилиным фокусом.

С Ритой Райт Лиля взахлеб делится лондонскими радостями — здесь и музеи, и театры, и шелковые чулки, и, главное, никаких футуристов! (Зачитывая Лилино письмо «зверикам» вслух, на этом месте Райт споткнулась, но Маяковский всё понял и потемнел тучей.) Она бы с удовольствием осталась в Лондоне еще на несколько месяцев, но пора было в Берлин — встречать своих мужчин. Осип и Маяковский ехали туда через Эстонию в качестве технического персонала советской дипмиссии в Ревеле. В Берлин сестры отправились вдвоем, а мама, всё еще не свыкшаяся с аморальным, по ее мнению, двоемужеством дочери, осталась ворчать и поцыкивать на Туманном Альбионе. Маяковский, конечно, стал уже совсем знаменитым, имя его гремело, но зачем же было стулья ломать?

Карты и половой инстинкт

Наконец-то дружная компания, балаганившая когда-то на улице Жуковского в Петрограде, воссоединилась! Шкловский и Якобсон тоже были здесь. Да и кого здесь только не было! Казалось, все интеллектуальные сливки царской России переместились в Берлин. Белый, Пастернак, Есенин, Северянин, сменовеховцы{4} во главе с будущим красным графом Алексеем Толстым и т. д. Литераторы-эмигранты жадно выпивали и дискутировали с литераторами советскими. Занавес был еще не железным, а тюлевым.

Жизнь у тогдашних людей в Европе складывалась до того авантюрно, что даже завидно. Шкловский ко времени берлинской встречи уже написал свои главные теоретические работы про поэтику, остранение и прочих фантастических тварей, успел покомандовать атакой броневого царского дивизиона, получить сложнейшее ранение и Георгиевский крест из рук генерала Корнилова, эвакуировать российские войска из Персии в качестве представителя Временного правительства… В Петрограде он участвовал в антибольшевистском заговоре эсеров, в Киеве свергал гетмана Скоропадского (и попал в роман «Белая гвардия» под фамилией Шполянский), на ходу выпрыгивал из поезда, убегая от ЧК, стрелялся на дуэли, сражался в рядах Красной армии, стал профессором и ведущим критиком и, наконец, после начавшихся арестов эсеров бежал по льду в Финляндию. Его жена Василиса оставалась у большевиков заложницей.

За границей Шкловский встретил любимого Якобсона, с которым познакомился когда-то на диване у Бриков и которого еще недавно в журнале «Книжный угол» призывал вернуться в Россию. Якобсон, будущий всемирно известный структуралист, тоже провел последние несколько лет в режиме быстрой промотки приключенческой ленты: контрреволюционер, ученый, дезертир, полиглот. В Праге он успел освоить еще и чешский язык и переводил стихи Хлебникова и Маяковского. Преподавал в Карловом университете, подвизался переводчиком во впервые открывшейся советской миссии. Он всё еще страстно любил Эльзу и, хотя в конце концов и женился на студентке-медичке Соне Фельдман, продолжал забрасывать свою бывшую московскую пассию душещипательными письмами.

В Берлине Шкловского снова тяжело ранило — на этот раз стрелой Купидона. Объектом его чувства стала та же Эльза. Любови двух друзей-теоретиков схлестнулись в смертном бою.

Через много лет Шкловский рассказывал об этом Виктору Дувакину. Диалог получился дерганый, пунктирный:

«…В[иктор] Ш[кловский]: Когда я влюблен был в Эльзу, я разогнал, правда, вокруг нее на километр всех мужчин. Просто они боялись меня, но это было просто от дурного характера.

В[иктор] Д[увакин]: Выходило, что если бы вы не разгоняли, а держались бы на противоположном полюсе, так, как держался Осип Максимович: “Прими ванну” (намек на тот веселый эпизод Лилиной биографии, когда она напилась с двумя незнакомыми офицерами, проснулась наутро в борделе, а Осип, продемонстрировав змеиное самообладание, прокомментировал женину выходку: «Прими ванну и обо всём забудь». — А. Г.), то…

В. Ш.: Вы откуда знаете, от меня, нет?

В. Д.: И от вас тоже, мне уже четыре раза говорили… то выходит, что вы были бы на более, так сказать, высоком уровне, были бы более человеколюбящим? По-моему, это вполне естественно. Это доказывает, что вы в то время Эльзу любили…

В. Ш.: Конечно, любил. Видите ли, в чем дело, мало, что я ее любил, я ее сделал писательницей, за то, что я ее любил. Я ее научил писать. Я дал ей индукцию. Ну вот, Эльза…

В. Д: Вы Триоле знали, самого?

В. Ш.: Знал. Эльза более прозаичная, чем… менее трагичный человек, чем Лиля. <…>

В. Д: Ну, а если разогнали?

В. Ш.: Разогнал — это… Они меня боялись. Я одного человека взял и бросил в Рейн. Но это… я не думал, что это мое право. Это мой характер.

В. Д.: А вы были физически сильным?

В. Ш.: Очень сильным. Я у Эльзы в квартире ударил кулаком изразцовую печку и вышиб изразец голым кулаком.

В. Д.: Плохой был печник. <…>

В. Ш.: Плохой был печник. Нет! Это был немецкий печник, немецкий печник был. Причем, видите, в чем дело было. Вот если вы ударите этот стол, не думая о руке, то, вероятно, его можно сломать. А если вы подумаете о руке, вы его никогда не сломаете. Вы разобьете руку»[214].

Шкловский и вправду разгонял поклонников Эльзы кулаками. Одного англичанина в ресторане бросил на рояль. Жил впроголодь, чтобы ежедневно класть под Эльзиной дверью букет цветов. Мало того, он бесперебойно писал (вернее, надиктовывал) ей невероятные по метафорике письма, в которых воспевал ее глаза, волосы, даже пятки, просил стать его женой и родить ребенка. (Параллельно не забывал и свою заложницу-жену: «Верен тебе совершенно. Ночью кричу. Приехали Брик, М[аяковский] и Лиля. Очень неприятны. <…> Люблю тебя больше прежнего. Жить без тебя не умею»[215].)

Из писем сложится шедевр — «Zoo, или Письма не о любви». Эльза там выведена как Аля, а соперник Якобсон остается инкогнито. Роман Осипович, конечно, страшно злился, что Шкловский переплавляет их историю в книгу. Янгфельдт приводит цитату из его письма Эльзе: «Надоело, что Витя хочет нас с тобой инсценировать, а себе взять на драму корреспондентский билет, если не удастся заделаться актером на вторые роли»[216]. Многие потом пеняли Шкловскому, что книга слишком «сделанная», образцово формалистская. Пусть даже и так. Но она вся надрывается чувством. Она, по собственному выражению автора, получилась такой влюбленной, что, взяв ее в руки, невозможно не обжечься. Актриса Рина Зеленая, прочитав «Zoo», решила, что ее автор — этакий худой и страдающий герой, похожий на гётевского Вертера, и была разочарована, увидев пышущего здоровьем, крутобокого Шкловского.

Кстати, весьма любопытна фраза, которую Шкловский обронил в разговоре с литературоведом Александром Чудаковым: «Лиля меня не любила. У нее в комнате висело масло: Лиля обнаженная, в натуралистической манере. Однажды она сделала мне предложение в прямой форме. Я не согласился: Эльза была лучше»[217]. Да уж, между Шкловским и Лилей всегда били молнии. А глубинная причина, выходит, кроется в простом: женщина соблазняла, а мужчина — не захотел.

Вообще, если вспомнить, как Лиля гладила руку Пунина, как не выпускала ладонь юного Виктора Ерофеева, прожигая его огненным взглядом, можно вывести гипотезу о ее методах соблазнения. Она нападала первая, но это не было «женским» приставанием в обычном смысле — жалким, просительным, унижающим. Не являлось это и тем, что называется мужским харассментом, когда грань между страстным напором и изнасилованием ужасно неустойчива; хрупкая Лиля не могла бы никого изнасиловать даже при большом желании. Это было скорее исполненное чувством собственной неотразимости, горделивое и не терпящее возражений требование — «дай, хочу». И подавляющее большинство мужчин, конечно, теряли голову. Редкая женщина умеет предложить себя без экивоков, без нытья, без игрищ и пряток. И редкий мужчина откажется, когда женщина (даже не очень красивая) сама себя предлагает.

Иногда это было пробой температуры воды. Подход совершенно мужской, а вернее, активно феминистский. Помню, во время одного застолья слышала от известной российской телеведущей, как к ней приставал президент одной из постсоветских стран: взял ее в охапку и начал кружить — а вдруг понравится и она ослабит сопротивление? Так и Лиля. Она прощупывала ситуацию, как обычно делают мужчины: пожму руку, ошпарю взглядом, а дальше… А дальше мужчины сами падали к ее ногам — за очень редким исключением.

Что же до осады Эльзы, то для Шкловского она, судя по некоторым деталям, оказалась не такой уж безуспешной. Кое-что сладкое он всё-таки урвал. В «Письмах не о любви» говорится о поцелуях в губы. А в разговоре Виктора Борисовича с Чудаковым прорывается не очень деликатное бахвальство: «Эльза, когда я с ней был в первый раз, удивилась: “Я не думала, что ты такой специалист”. Длинного романа не было. Были встречи. Когда встретились после “Zoo”, она сказала: “Теперь это получается у тебя хуже”»[218]. Неудивительно, что современники называли Шкловского эротоманом, а Гинзбург писала, что у него гипертрофия полового инстинкта. Впрочем, при всей горячности чувств к эмигрантке Эльзе Шкловский собирался вернуться на родину. Последнее письмо в его книге — обращение ко ВЦИКу с просьбой впустить его обратно в Страну Советов. И ВЦИК, к всеобщему удивлению, смилостивился.

Кстати, ответы Эльзы в «Zoo» — подлинные. Узнав об этом, Горький восхитился ее пером и посоветовал писать прозу. Шкловский почувствовал себя Пигмалионом — гордился, что женщина, не ответившая на его чувства, стала его Галатеей, что это он сделал ее писателем. Как литератор Эльза окажется весьма плодовитой: всю жизнь будет писать романы, рассказы, усердно переводить с русского на французский и с французского на русский… Но первые свои тексты — «На Таити» и «Земляничку» — Эльза посвятит не Пигмалиону Шкловскому, а преданному ей с детства Ромику Якобсону.

Странно и обидно, что его горячие признания не получили в ее сердце должного отклика. Какая была бы блестящая партия! Но Эльза, увы, всё еще болела Маяковским. Видно, приезд всей компании всколыхнул дремавшие переживания, сорвал корочку с незажившей раны. Позже она вспомнит, как они встретились, как поселились всем табором в «Курфюрстен-отеле», где целыми днями толкался народ. Как Маяковский с головой погрузился в азартные игры и почти не разговаривал с ней. Его злосчастные карты, его равнодушие так измотали Эльзу, что она переехала из отеля в меблированные комнаты. Табор явился к ней на новоселье, Маяковский — снова с картами. Поругались, Маяковский ушел, испортив веселье. Лиля их мирила.

Кровь из раны, видно, продолжала пульсировать и почти через год, в 1923-м, когда вся компания отдыхала на Фризских островах в Северном море: «Даже когда я тяжело заболела по приезде на остров Нордерней (“дыра дырой — ни хорошая, ни дрянная — немецкий курорт, — живу в Нордернее…”), куда мы поехали все вместе — мама, Володя с Лилей и все те, что потянулись за нами, — даже тогда Володя на меня, можно сказать, не обернулся. Вижу себя в кровати, лежу, страдаю, а на дворе солнце, все на пляже… Быстро и весело входит Володя, берет с вешалки Лилино полотняное пальто, назидательно говорит самому себе, видимо, повторяя Лилины слова: “Не уколись, там две булавки…” — и уходит, не сказав мне ни слова»[219].

Но злилась и бесилась не только Эльза — Лиля тоже была ужасно недовольна Щеником. Все ее мечты о совместных походах по музеям разбились вдребезги. Маяковский дни и ночи проводил в покерном угаре и выходил на улицу только в цветочный киоск, где покупал для Лили гигантские букеты — прямо с витрины, вместе с вазами. Ужинали в самом дорогом ресторане «Хорхер», где Маяковский щедро платил за всех. Лиля стеснялась — ей казалось, что Маяковский вел себя, как купец: заказывал себе сразу две кружки пива и не меньше пяти порций компота и дыни (дыни он, видно, очень любил; когда мать Осипа однажды принесла сыну в качестве гостинца большую экзотическую дыню, Маяковский бесцеремонно набросился на лакомство и слопал его в одиночку, оставив Полину Юрьевну совершенно обескураженной). Пока Маяковский прожигал время за картами, Лиля бродила по музеям с Осипом. Тот даже читал лекции в Академии нового искусства. А поведение Маяковского доставало ее до печенок.

Катанян-младший, правда, Маяковского оправдывает. Дескать, мужчина был крупный, со здоровым аппетитом, потому и засиживался в ресторациях. Что же до театров и прочей культурной программы, то без знания языка он всё равно не смог бы насладиться спектаклями и вернисажами в полной мере. К тому же он много писал, встречался с издателями, ездил в Париж на деловые переговоры с Сергеем Дягилевым, а потому имел полное право немножко расслабиться за карточной колодой.

Выступления у него и вправду были. Еще в Ревеле (современный Таллин) Маяковский прочитал лекцию о пролетарской поэзии, а в Берлине вместе с Осипом участвовал в открытии выставки русского искусства в галерее «Ван Димен», где западной публике впервые демонстрировались работы Татлина, Малевича, Шагала, Родченко, Кандинского, Лисицкого, Бурлюка. Здесь же висели сделанные Маяковским плакаты «Окон РОСТА». Также Маяковский подписал с издательством «Накануне» договор на поэтический сборник, а еще издал книгу «Два голоса» с визуальной поэзией для чтения вслух — художник-авангардист и архитектор Лазарь (Элизер или Эль) Лисицкий разбил типографские строки так, чтобы ритм и интонация стихов буквально читались глазами. Что же касается обильных многочасовых обедов в лучших ресторанах, то берлинские туристы в то время легко могли пошиковать. Марка в послевоенной Германии почти ничего не стоила. В воздухе уже сквозил национализм. Шкловский в те дни писал жене, что на Европу спускается ночь: «Ночь наступает, будем любить крепче. Здесь чахнет Ремизов, танцует А. Белый, скрипит Ходасевич, хамит Маяковский, пьет А. Толстой, остальные шиберуют»[220]. («Шиберуют» — значит «спекулируют», от немецкого Schieber — толкатель.)

Неудивительно, что Лилю эта поездка к Маяковскому значительно охладила. На фоне образованного, любознательного, знающего языки Осипа Владимир Владимирович с его извечными киями, картами и ревностью был несносен. Когда он уехал на неделю в Париж, Лиля с облегчением выдохнула. В Париже Маяковский встретился со старыми друзьями-художниками Михаилом Ларионовым и Наталией Гончаровой, познакомился с композитором Игорем Стравинским, художниками Пабло Пикассо, Фернаном Леже, Жоржем Браком, Робером Делоне, Жаном Кокто и даже попал на похороны писателя Марселя Пруста. А когда вернулся в Берлин, началось то же самое: карты в четырех стенах и никакого интереса ни к чему, что прямо его не касалось.

Что ж, в любой сказке нарушение запретов приводит героя к жестокому наказанию судьбы. Так и с Маяковским. За плохое поведение во время заграничной поездки ему пришлось горько расплакиваться и расплачиваться. Мучительно и наотмашь.

Танцуем себе понемногу

Семья Бриков и Маяковского вернулась в Москву, и на столичных афишах сразу запестрело «Что Берлин?», «Что Париж?». Это были объявления о выступлениях Маяковского с рассказами про поездки. Организовывал выступления известный театральный и литературный антрепренер Федор Долидзе. Этот неуемный импресарио зажег немало поэтических звезд, развозя по всей стране Куприна, Есенина, Брюсова, Рюрика Ивнева, Вадима Шершеневича и др. Кстати, знаменитые выборы короля поэтов в Политехническом тоже устраивал Долидзе.

Количество желающих послушать Маяковского зашкаливало. У Политехнического музея было столпотворение, подключилась даже конная милиция. Не доставшие билетов штурмовали дверь. В зале сидели в проходах и на эстраде, свесив ноги. На каждом стуле жалось по двое. Маяковский вышагнул под гром аплодисментов и стал эффектно вещать про Берлин и Париж. Разумеется, с чужих слов, потому что сам из-за карт ничего не видел и ничем не интересовался. Лиля, и без того раздраженная, буквально лопалась от досады, перебивала громко и обидно. В перерыве Долидзе заклинал ее угомониться и не устраивать скандала, чуть ли не запер в артистической. Но Лиля и не собиралась оставаться на второе отделение — сбежала домой, где переживала, долго маялась бессонницей, даже приняла снотворное. На следующий день огорченный Маяковский пришел обедать, и Лиля заявила, что на его концерты больше не пойдет. Пусть, если хочет, отменяет. Но Маяковский, хотя и ходил бука букой, выступления не отменил. Все они пользовались грандиозным успехом. Друзья волновались, почему не присутствует Лиля, — не заболела ли?

В итоге вызрел тяжелый разговор на двоих — по нашим меркам наивный, утопический. Дескать, не революционно мы живем, товарищ, утопаем в быте, ко всему притерлись. Пьем чаек, наслаждаемся трясиной нэпа. Лиля была неменьшей, а то и большей гедонисткой, чем Маяковский, но кругом виноватым вышел в итоге только он.

Лиля приговорила: два месяца разлуки, никаких контактов. А там, дескать, встретимся и решим, как жить дальше. Это было 28 декабря 1922 года. Назначенный срок конца испытания — 28 февраля 1923-го. Тут-то для мнительного, зацикленного на Лиле Маяковского и начался кромешный адский ужас. Тем же вечером он пишет:

«Раньше прогоняемый тобою я верил во встречу. Теперь я чувствую что меня совсем отодрали от жизни что больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет. <…> Я сижу в кафэ и реву надо мной смеются продавщицы. Страшно думать что вся моя жизнь дальше будет такою. Я пишу только о себе а не о тебе. Мне страшно думать что ты спокойна и что с каждой секундой ты дальше от меня и еще несколько их и я забыт совсем. Если ты почувствуешь от этого письма что нибудь кроме боли и отвращения ответь ради Христа ответь сейчас же я бегу домой я буду ждать. Если нет страшное страшное горе»[221].

Два зимних месяца Маяковский бегал с Лубянского проезда в Водопьяный переулок и заглядывал в окна, за которыми Лиля веселилась как ни в чем не бывало. И хотя условлено было не писать писем, не наводить мосты, он не мог отрезать себя совсем. Плача, передавал через Аннушку записочки, рисунки, книжки с горькими рифмованными посвящениями, цветы и живых птиц в клетках — таких же заключенных, как он сам. В такой обстановке горя, постоянных рыданий, нервного потрясения и отвращения к самому себе, к быту, к обывательщине, к попойкам и картам писалась поэма «Про это».

Пока Маяковский изживал быт, Лиля без всяких угрызений совести погружалась в него еще глубже. И мещанского чаевничанья, которое Маяковский поносит в поэме, не бросала. В начале февраля она хвастает Эльзе успехом своего эксперимента над поэтом:

«Прошло уже больше месяца: он днем и ночью ходит под окнами, нигде не бывает и написал лирическую поэму в 1300 строк. Значит, на пользу! Я в замечательном настроении. Тик мой (заработанный в Тюрингии, еще в девичестве, когда Осип в очередной раз ее бросил. — А. Г.) совершенно прошел. Наслаждаюсь свободой. Занялась опять балетом — каждый день делаю экзерсис. По вечерам танцуем. Оська танцует идеально — ничуть не хуже Герцмана!!! Мы завели себе даже тапера. Заразили пол-Москвы. <…> Материально живу не плохо, деньги беру у Левочки (Гринкруга. — А. Г.) — у него сейчас много»[222].

Маяковский, маяча под ее окнами, слышит музыку. Выспрашивает у Аннушки, что и как, та приносит в переднике сводки о господском веселье:

- …Слова так

- (не то чтоб со зла):

- «Один тут сломал ногу,

- так вот веселимся, чем бог послал,

- танцуем себе понемногу».

- Да,

- их голос.

- Знакомые выкрики.

- Застыл в узнаваньи,

- расплющился, нем…

- ……………………………………………

- И снова

- хлопанье двери и карканье,

- и снова танцы, полами исшарканные.

- И снова

- стен раскаленные степи

- под ухом звенят и вздыхают в тустепе…

Тустепом (буквально — двойной шаг) называли модный тогда американский танец. Лиля никогда не отставала от моды.

Ей и впрямь казалось, что Маяковский отлучен себе же во благо. Ну помучается, ну пострадает, ну подавится собственными кишками, зато напишет гениальную поэму. Ведь именно стихами он и был ей дорог. Она искренне считала, что в уюте, тепле и самодовольстве ее Щеник быстро испишется. Ему требовалась тряска. Здесь вспоминается фраза, отпущенная потомком Достоевского на литературном собрании, куда приезжал президент России: «Чтобы писать хорошо, писатель должен пострадать, а еще лучше — посидеть».

Вот и Маяковский эти два месяца провел, как в тюрьме. Он, конечно, чувствовал какой-то долей мозга, отвечающей за логику, что Лилины эксперименты отдавали чудовищной, железной бесчеловечностью (недаром Виктор Дувакин назвал ее бесчеловечной). Это было добывание фарша эмоций из живого человека. Фарш получился великолепным, сочным, а вот человек чуть не сдох. Поэт пишет по свежим следам тяжелого разговора:

«Мозг говорит мне что делать такое с человеком нельзя. При всех условиях моей жизни если б такое случилось с Личикой я б прекратил это в тот же день. Если Лилик меня любит она (я это чувствую всем сердцем) прекратит это или как то облегчит. Это должна почувствовать, должна понять. Я буду у Лилика в 2 часа дня 28 февраля. Если хотя б за час до срока Лилик ничего не сделает я буду знать что я любящий идиот и для Лилика испытуемый кролик»[223].

Здесь впору воскликнуть: «Аллилуйя, Владимир Владимирович! Неужто прозрели?» Но подопытный кролик не бежит из лаборатории. Он с упоением подставляет под зомболуч дрожащее нежное тельце. Бдит у подъезда, шлет с прислугой записочки, выманивает в ответ хоть несколько строчек и плачет, плачет.

- …Откуда вода?

- Почему много?

- Сам наплакал.

- Плакса.

- Слякоть.

- Неправда —

- столько нельзя наплакать.

- Чёртова ванна!

- Вода за диваном.

- Под столом,

- за шкафом вода.

- С дивана,

- сдвинут воды задеваньем,

- в окно проплыл чемодан…

«Про это», как и «Zoo» Шкловского, родом из берлинской поездки. И там и там упоминается наводнение. Две сестры — два разбитых сердца — два шедевра русской литературы.

За каждую свою нелегальную записочку «на волю» Маяковский слезно извинялся:

«…не тревожься мой любименький солник что я у тебя вымогаю записочки о твоей любви. Я понимаю что ты их пишешь больше для того что б мне не было зря больно. Я ничего, никаких твоих “обязательств” на этом не строю, и конечно ни на что при их посредстве — не надеюсь. Заботься детанька о себе о своем покое. Я надеюсь что я еще буду когда нибудь приятен тебе вне всяких договоров, без всяких моих диких выходок. Клянусь тебе твоей жизнью детик что при всех моих ревностях, сквозь них, через них я всегда счастлив узнать что тебе хорошо и весело. Не ругай меня детик за письма больше чем следует»[224].

«Детик», конечно, ругает. Ведь сказано было: не звонить, не видеться. Письма писать — только если совсем припрет. Но Маяковский круглосуточно находился в состоянии «припертости». Его колбасило. О Щениных жалобах и громких терзаниях Лиле, конечно, доносили. Она хмурилась. Маяковский, узнав, что «лучик» хмурится, снова разражался ипохондрическими посланиями с нарисованным на полях щеником за решеткой. Щеник, страшно раззявив пасть, орет: «Люблю!!»

У Лили тогда жил подаренный Маяковским клест. Ему казалось, что клест похож на него и что он хотя бы в таком вот птичьем виде находится рядом с Лилей. Лиля не выдерживала, давала слабину и посылала страдальцу на бумажных клочках довольно ласковые ответные записки — лишь бы не покончил с собой, лишь бы писал поэму. Изоляция от источника света — Лили — должна была родить поэтический взрыв. И он рождался.

- …Лубянский проезд

- Водопьяный.

- Вид

- вот.

- Вот

- фон.

- В постели она.

- Она лежит.

- Он.

- На столе телефон.

- «Он» и «она» баллада моя.

- Не страшно нов я.

- Страшно то,

- что «он» — это я

- и то, что «она» —

- моя.

- При чем тюрьма?

- Рождество.

- Кутерьма.

- Без решеток окошки домика!

- Это вас не касается.

- Говорю — тюрьма.

- Стол.

- На столе соломинка.

- ……………………………………………

- Вселенная

- вся

- как будто в бинокле,

- в огромном бинокле (с другой стороны).

- Горизонт распрямился

- ровно-ровно.

- Тесьма.

- Натянут бечевкой тугой.

- Край один —

- я в моей комнате,

- ты в своей комнате — край другой.

- А между —

- такая,

- какая не снится,

- какая-то гордая белой обновой,

- через вселенную

- легла Мясницкая

- миниатюрой кости слоновой.

- Ясность.

- Прозрачнейшей ясностью пытка…

А попутно корчились письма:

«Конечно ты меня не любишь но ты мне скажи об этом немного ласково. Иногда мне кажется что мне сообща придумана такая казнь — послать меня к черту 28-го! Какая я ни на есть дрянь я немного все таки человек. Мне просто больно. Все ко мне относятся как к запаршивленному нищему — подать если просит и перебежать на другую улицу. Больно писать эти письма и ужасно их передавать через Гринберговских прислуг»[225].

Уже после смерти Маяковского Лиля Юрьевна, разбирая его архив, наткнулась на связку своих фотографий, обернутых в исписанную тетрадь. Тетрадь эту она видела впервые. Это был дневник-письмо, который Маяковский вел во время работы над поэмой «Про это». Галина Катанян, помогавшая тогда сортировать бумаги, потом напишет, что некоторые страницы были закапаны слезами, другие написаны тем же крупным, сумасшедшим почерком, что и предсмертная записка поэта, — видимо, во время Лилиного эксперимента он не раз был близок к самоубийству (это видно по поэме, в которой то и дело появляются персонажи, готовые броситься с моста, кончающие с собой).

В дневнике он признаёт, что опустился, покрылся квартирной пылью. Самобичевание не очень справедливое, поскольку подушки, скатерти и самовары любила прокурор Лиля, а вовсе не узник Маяковский. Его главное преступление — азарт и равнодушие к берлинским красотам — было проявлением его натуры, от которой не уйти. Психология и быт — штуки разные.

Дневник и вправду разверзает глубины мрака, в котором поэт обитал те два месяца:

«…наказания моего хватит на каждую — не даже, что эти месяцы, а то, что нет теперь ни прошлого просто, ни давно прошедшего для меня нет, а есть один… до сегодняшнего дня длящийся теперь ничем не делимый ужас. Ужас не слово, Лиличка, а состояние — всем видам человеческого горя я б дал сейчас описание с мясом и кровью… Быта никакого никогда ни в чем не будет! Ничего старого бытового не пролезет — за ЭТО я ручаюсь твердо. Это-то я уж во всяком случае гарантирую. Если я этого не смогу сделать, то я не увижу тебя никогда, увиденный, приласканный даже тобой — если я увижу опять начало быта, я убегу. (Весело мне говорить сейчас об этом, мне, живущему два месяца только для того чтоб 28 февраля в 3 часа дня взглянуть на тебя, даже не будучи уверенным что ты это допустишь.)»[226].

Маяковский не просто считает дни — он считает часы, минуты до своего освобождения. Лиля предлагает 28-го числа вместе отправиться в Петроград; обсуждается покупка билетов. А Маяковский злится, что поезд в восемь вечера — это значит, конец его муке наступит на пять с половиной часов позже.

Переводчица Рита Райт, сдружившаяся с Лилей до состояния «подлилки» (так называли женщин, находившихся всецело под влиянием Лили), вспоминала потом, как в «день икс» сопровождала Лилю на вокзал и как та волновалась — даже сорвала с себя шапку, несмотря на ветреный день. Маяковский ждал ее не на перроне, а на ступеньке поезда, весь окаменевший, как статуя. Брик спрыгнула с коляски, чмокнула Риту и пошла навстречу ему. Поезд тронулся. Он прислонился к двери и прочел ей «Про это». А прочитав, разразился слезами облегчения. Лиля торжествовала. «Поэма, которую я только что услышала, — утверждала она, — не была бы написана, если б я не хотела видеть в Маяковском свой идеал и идеал человечества»[227]. Это тоже похоже на ликование Пигмалиона перед ожившей Галатеей.

В Петрограде провели несколько дней вдвоем в гостинице «Европейская», хоронясь от знакомых, «чтобы разные Чуковские не прознали о нашем приезде»[228] (на Чуковского всё-таки имели зуб из-за слуха о сифилисе). Вернувшись в Москву, тут же устроили домашние чтения новой поэмы. Слушатели, в числе которых были и нарком Луначарский с женой-актрисой, и Пастернак, и Асеев, и художник Штеренберг, были потрясены. Слава и вес Маяковского набирали обороты.

ЛЕФ и немножко сутенер

Все видели обложку книги «Про это», с которой Лиля Юрьевна Брик взирает строгими, немного выпученными глазами. Это фотография гения конструктивизма Александра Родченко, который снимал ее так часто, что обзавидуешься. Получились фотографии на века. А еще за пару месяцев до издания отдельной книжкой — в конце марта 1923-го — поэма вышла в журнале «ЛЕФ». Группа ЛЕФ (Левый фронт искусств) открывала новую (и последнюю) страницу футуризма в России, ей требовалась печатная платформа, и Госиздат дал добро. Во время тяжелейшего своего зимнего отлучения от тела любимой Маяковский умудрялся впрягаться и в подготовку к выходу первого номера — к нему на Лубянский проезд для этого ежедневно забегал Осип. Осип был основным идейным мотором, Маяковский — лицом и главным редактором. К работе подключилась даже Лиля — перевела с немецкого статью Георга Гросса «К моим работам» и пьесу «Беглец» Карла Виттфогеля.

В ЛЕФе сошлись авангардисты: поэты Николай Асеев и Сергей Третьяков, художники Александр Родченко и Антон Лавинский, режиссер Сергей Эйзенштейн (на тот момент еще не кино-, а только театральный), теоретики Брик, Борис Арватов, приехавший из Читы Николай Чужак, Борис Кушнер (тот, который в поезде вцеплялся Лиле в ноги и про которого она писала Эльзе, что он очень умен, интересен и вообще стоит при желании к нему присмотреться).

ЛЕФ выступал за жизнестроение как противоположность жизнеотражению. Искусство должно было стать утилитарным и прислуживать социуму и революции. Художникам следовало бросить традиционные жанры и заняться плакатом, росписью ситца и оформлением фабричных стен. Кино должно было выкраивать новую реальность с помощью монтажа (мы это увидим потом в грандиозном «Киноглазе» Дзиги Вертова). Новая послереволюционная действительность требовала новой техники, новых эстетических приемов. Слово «левый» подчеркивало, что правое крыло футуристов, чуждое социальной проблематике, отбрасывается, остается левое крыло искусства, готовое выполнять сугубо практические задачи. Надо поднять дух пролетарию, чтобы он чаще и сильнее долбил молотом? Поднимем. Надо вдохновить народ на прокладку труб? Вдохновим. Надо поздравить рабочих Курска с добычей первой руды? Поздравим.

Одна из лефовских художниц, Елизавета Лавинская, будет потом горько сетовать, что Ося, закулисный вождь ЛЕФа, задуривал им головы разговорчиками про функционализм и фактографию, отрывая от подлинного искусства, от станковой психологической живописи, — признавались только вещи конкретные, полезные обществу, вроде фотомонтажа и плакатов. «А сколько талантливой молодежи бросило искусство, ограничив себя оформительством. А Лавинский, бросивший скульптуру более чем на десять лет! — восклицала она уже в конце сороковых. — Родченко, оставивший живопись и лет через пятнадцать вернувшийся к ней, как к какому-то тайному греху. Ведь уходили от искусства не потому, что не любили, а из-за фанатичной веры в то, что искусство должно умереть, что пролетариату оно не нужно, искусство — буржуазный пережиток, вытравляли из себя эту любовь. <…> Влияние Брика на нас было настолько сильно, что весь трагизм поэмы “Про это”, вся глубина поставленных в ней вопросов в тот период мной не были осознаны. И то, что Маяковский заперся у себя на Лубянке, и крик “ты, может, к ихней примазался касте”, и слова “вороны-гости” — ведь всё изобличало этот страшный быт. Лилей Юрьевной это осваивалось несколько иначе — “он сам из себя вытравляет пережитки старого быта, вот ему и тяжело”. “Вы себе не представляете, — говорила она, — Володя такой скучный, он даже устраивает сцены ревности”»[229].

В 1923 году под влиянием лефовских идей Александр Родченко и муж Елизаветы Антон Лавинский отказались от преподавания во ВХУТЕМАСе — Высших художественно-технических мастерских — один живописи, другой скульптуры, стали деканами соответственно металлообрабатывающего и деревообделочного факультетов. Лавинский даже разбил все сделанные им скульптуры, а Родченко далеко запрятал свои живописные работы. Саму Елизавету, которая мечтала о скульптуре, лефовцы, по ее словам, чуть ли не принудили идти в архитекторы. Мало того, поддавшись пропаганде Лавинской, со скульптурного факультета ушли и художница Семенова, и еще десять или пятнадцать самых талантливых студентов.

Они же с Семеновой стали обращать в лефовцев и архитекторов. За эту подрывную деятельность девушек выгоняли из ВХУТЕМАСа, потом восстанавливали. Лавинская вспоминает, как остро завидовала тем, кто остался заниматься скульптурой, но вытравливала свою тягу к «чистому» творчеству как буржуазную гниль:

«Скульптуру я любила, так же как остальные, жила искусством, но для нас занятие искусством стало просто-напросто не советским делом. Искусство стало равноценно религии, так как же мы, советская молодежь, можем служить этому культу? Бриковские теории преспокойно укладывались в голове, как идеи Маяковского, и никто из нас — ни из младшего, ни из старшего поколения — не задумывался над тем, чем же в конце концов занимается Маяковский да и тот же Асеев, когда пишут поэмы и революционные стихи!

В 1930 году, уже после смерти Маяковского, Асеев сказал нам — Антону и мне:

— Вы, художники, были дураки, нужно было ломать чужое искусство, а не свое.

Помню, эта фраза потрясла меня своим цинизмом, но потом я поняла, что это была именно фраза: в тот период ничего подобного Асеев не думал и совершенно искренне сам громил и живопись, и скульптуру, воспевая фотомонтаж»[230].

Характерна сцена, описанная Чуковским в дневнике еще в феврале, в день приезда Маяковского и Лили в Петербург после зимнего двухмесячного испытания (всё-таки скрыться от «всяких Чуковских» им тогда не удалось): «Я сказал Маяковскому, что Анненков хочет написать его портрет. Маяк[овский] согласился позировать. Но тут вмешалась Лиля Брик. “Как тебе не стыдно, Володя. Конструктивист — и вдруг позирует художнику. Если ты хочешь иметь свой портрет, поди к фотографу Вассерману — он тебе хоть двадцать дюжин бесплатно сделает”»[231]. И это говорила женщина, сама с удовольствием позировавшая художникам!

Московский немец Дмитрий Вассерман раньше работал в фотоателье на Кузнецком Мосту, под началом у пруссака Карла Фишера, одного из основателей Русского фотографического общества. Туда приходили позировать разные замечательные личности. В объектив Вассермана, в частности, попал и Распутин. Судя по Лилиной реплике, ему удалось пережить все перевороты режимов и даже открыть собственное дело (впрочем, впоследствии он эмигрировал во Францию).

Что до Елизаветы Лавинской (которую тоже называли Лилей), то, когда писались ее воспоминания, она пребывала в депрессии и к тому же болела туберкулезом. Сплетники в окружении Лили Брик называли ее сумасшедшей. Поэтому слова ее стоит, наверное, делить надвое. Но если убрать из этих записок накипь горечи, всё равно остается скелет правды: журналистика в лефовской оптике оказывалась выше литературы, пропаганда — выше художественного романа, рекламные агитки — выше поэзии. Другое дело, что авангардные изобретения в области формы были и впрямь настолько революционны, а люди, входившие в ЛЕФ, настолько талантливы, что даже фотофакты, киноглазы и агитки у них получались высоким искусством, актуальным и по сию пору. Реклама, созданная Родченко и Маяковским, шедевральна. Взять хотя бы лозунги-плакаты «Лучших сосок не было и нет. Готов сосать до старых лет» и, конечно, «Нигде кроме как в Моссельпроме». А знаменитый плакат с Лилей, рупором приложившей руку ко рту и широко обнажающей белые зубы в крике: «Ленгиз. Книги по всем отраслям знаний!» Эта родченковская Лиля стала одним из символов XX века, ее и сейчас охотно монтируют в современные рекламные плакаты, гораздо более пошлые.

Довольно естественно, что в той атмосфере Лиля, то и дело подстегивая Маяковского к творчеству, верила, что идеальное искусство нового государства не только служит земным общественным нуждам, но и прямо вытекает из конкретных жизненных перипетий творящих его людей. Отсюда живучая формула: «Чтобы создать гениальное, нужно помучиться в жизни». Чтобы Маяковский не деградировал, чтобы прогрессировал, надо было держать его в черном теле. Теоретик Осип был для нее, конечно, непререкаемым авторитетом. Лавинская вспоминает такие Лилины речи:

«“Разве можно, — говорила она, — сравнивать Володю с Осей? Осин ум оценят будущие поколения. Ося, правда, ленив, он барин, но он бросает идеи, которые подбирают другие. Усидчивая, кропотливая работа не Осин стиль, ему становится скучно. По существу, Осе нужна стенографистка, которая записывала бы все его слова”.