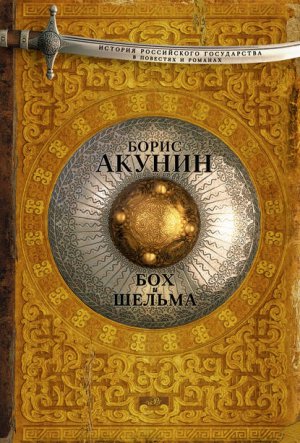

Бох и Шельма (сборник) Акунин Борис

Тарусцы, кто мог стоять, обступили Шельму.

Дмитрий Иванович сначала осмотрел побоище, даже в воду заехал. Удивленно покачал головой на посеченные деревья, на груды трупов. Зычным голосом обратился к свите:

– Пронес Господь. Кабы татары отсюда нам в тыл зашли – конец. Ай да тарусцы!

И теперь уже направил коня к кучке уцелевших.

– Где князь Глеб? Обнять его хочу.

Ему показали.

Дмитрий спешился, снял шапку и обнял-таки Глеба Ильича, хоть и мертвого. Облобызал.

– Первым побежал на татар. Первым и лег, – сказал кто-то из дружинников.

– Первым? – Великий князь обернулся. – А кто над пушками начальствовал? Кто поганых вспять оборотил?

Все обернулись на Шельму.

– Вот он, Яков-пушкарь. Пушки-то его.

Тут Дмитрий Иванович поцеловал и Шельму. Трижды.

Подставляя щеки под жесткие уста московского самодержателя, Яшка думал, что в мире всё стоит на неправде. Истинный победитель татар вон в траве валяется, рачительные мужики с него уж и порты с сапогами сняли. И про сечу эту на куликовом поле, на Непрядве-реке, тоже потом всё переврут. Станут чествовать одних, кого, может, и не за что, а тех, кого надо бы, и не вспомнят. И всегда оно так… Ладно. Не нами мир поставлен, не нам его и бранить. Особенно ежели он в твою пользу неправдствует.

– Хороши твои пушки, ох хороши, – сказал великий князь. – Не продашь ли? Ты ведь купец, я помню. Продай, у меня ныне серебра много. В Мамаевой ставке взяли. Хочешь по весу дам, серебро за железо? Сколько они весят, твои бомбасты? Пудов по пять, по шесть?

– По семь с половиной, – быстро ответил Шельма.

– Ну, тридцать пудов серебра я тебе не дам, – спохватился Дмитрий Иванович. – А пятнадцать – пожалуй.

Яшка только крякнул, абакус в голове так и защелкал. Пятнадцать пудов это… шестьсот фунтов… один фунт – сто немецких серебряных грошей. Сколько же это выйдет?

Святая заступница! Истинно богатство к богатству!

Приняв молчание за колебание, князь вкрадчиво добавил:

– А за доблесть в бою еще ярлык тебе дам на беспошлинную торговлю по всем московским землям. И грамоту о том велю выписать.

Московский ярлык с Егорием Победоносцем – все равно что ордынская пайцза. А теперь, пожалуй, и ценнее. Где она, Орда? А Москва взлетит высоко.

Подождал Шельма немного, не расщедрится ли великий князь еще на что-нибудь. Но и так выходило куда как щедро.

Плеснул рукой:

– Эх, была не была! Забирай, государь! Себе в убыль, Руси-матушке на пользу!

Плач о Страшном Суде и неотвратном воздаянии

Назад не ехали, а еле волоклись. Кабы не поклажа в бывшей пушечной повозке, Яшка полетел бы на быстрых крылах к драгоценной змеюшке, разлука с которой томила его нетерпеливое сердце, но пятнадцать пудов московских рублей, рубленого серебра, держали крепко. Да и опасно было по нынешним временам шляться по степи в одиночку: всюду бродили отбившиеся от Орды татары, и своих, русских лиходеев, сбежавших из войска в расчете погулять-пограбить, тоже хватало.

А тут охрана, и все с почтением. Держат за главного начальника и былинного богатыря. Пришлось даже отчество себе выдумать – ни в какую не желали обращаться к такому большому человеку без величания. Был Яшка, стал Яков Дмитрич, в воспоминание о московском князе, отце-благодетеле.

Плелись по-улиточьи по двум причинам, и обе досадные.

Во-первых, из-за мертвого князя. Он лежал в передней телеге, накрытый от мух лопухами. По-русски, видишь ли, покойников быстро не возят, только медленным, скорбным шагом.

Во-вторых, из-за раненых. Самых слабых пристроили на вторую телегу, а двоих тяжелых кое-как уложили на Шельмино серебро. Но остальные ковыляли на своих двоих, скоро уставали, и приходилось останавливаться, ждать, пока отдохнут.

За день проходили верст десять, много пятнадцать. Яшка сначала злобствовал, но потом смирился, ибо что толку злиться на обстоятельства, изменить которые невозможно? Научись получать от них выгоду либо приятствие, и тем будь отраден.

Выгоды никакой не изобрелось, поэтому Шельма удовольствовался приятствием. Ехал важно, впереди всех, чтоб не глотать пыли, и лениво размышлял про всякое досужное. Такое умственно-бесполезное занятие именовалось «философия».

Вот взять человеческую жизнь. На что она похожа? На доску для Боховой игры в шахи. Двигаешься малой фигуркой с черного на белое, с белого на черное, и окружные хтят тебя сожрать, а ты норовишь слопать их. Однако это одна видимость, ибо на самом деле перешагиваешь с клетки на клетку не ты, а тебя переставляет чья-то рука. Не ты играешь – тобою играют. И что у Играющего на уме, фигурке понять не дано. Только что стояла она прегордым ферзем на белом поле, и вот уже валяется в гробовом ларце. Но бывает и иначе. Был ты пешкой бессильной, готовился проститься с белым светом, но невидимая рука довела тебя до некоей заветной черты – и стал ты ферзем, царем природы. И все тебе нипочем.

Кроме жизни размышлялось о вовсе непривычном – о смерти. А как о ней, проклятой, было не думать, если повсюду валялись мертвые татары? Обоз следовал через места, по которым только что гнали-убивали разбитую Орду.

Мир выглядел так, будто Апокалипсис уже грянул, Страшный Суд свершился, малое число праведников вознеслось за облака, а все прочее человечество по грехам его истреблено в корень и брошено догнивать на опоганенной Земле.

Глядя на трупы – ободранные и раздетые (с этим у нас быстро), Шельма вспоминал древнее речение: человек рождается наг и таким же нагим уходит, сколь бы ни был богат. Это бы ладно. На том свете одежды и богатства ни к чему. Однако, если верить попам, за всё содеянное на земле придется нести ответ на Страшном Суде: за убийства, обманы, покражи и прочее. В убийствах он, Яшка, не грешен, однако по другим статьям поналипло много чего. Предстанешь пред Господом наг и очевиден – не отопрешься, не словчишь.

С другой стороны, нужно ли верить попам? Может, они это для своего удобства измыслили, чтобы людей пугать. Нет, наверное, никакого Страшного Суда, брехня всё. Семь лет назад был у Шельмы напарник, поп Лужка. Устроились они на дороге в Троицкую обитель, куда паломники к старцу Сергию Радонежскому за наставлением ходят. Яшка изображал на перекрестке юродивого. Показывал богомольцам, которые побогаче, как к праведнику дойти: тропочкой, через лес. А там, в чаще, стоял скит, где сидел Лужка, кормил ручного медведя, представлял из себя святого старца. Поп изрекал мудрое, принимал подношения на обитель. Хорошо поживились. Лужка был враль и выверт каких мало, а тоже боялся Страшного Суда. Бывало, напьется и плачет, что черти его будут на огне жечь. И хорошо бы, потому что в конце концов Лужка надул товарища – сбежал со всем хабаром. Непременно его за это покарает Господь.

Кроме философского думалось про земное, привычное.

Что-то засомневался Яшка, надо ли ему уезжать за моря. Там, конечно, порядку больше и богатому купцу есть где развернуться. Это правда. А на Руси жуть, на Руси татары, на Руси нет закона торговому человеку в защиту. Тоже правда.

Однако где жуть, там и прибыль – давно известно. Татары ныне – от дохлой кобылы хвост. А что касаемо беззакония, то это страшно для слабого, для сильного же очень даже приятно. С ярлыком, с грамотой от самого великого князя Шельма попадал в сильные, на кого никакой посадник-воевода не тявкнет. С пятнадцатью пудами серебра, да с алмазной змеей, которая того серебра вдесятеро дороже, да с государевым покровительством, да с беспошлинностью – это ж как развернуться можно!

И было еще одно соображение, немаловажное. В Европе рано или поздно могут явиться от Боха – тот же (брррр!) Габриэль. У Ганзы всюду свои лазутчики. А на Руси поди-ка, немчура, сунься к государеву подзащитнику.

Вот и гляди, нужно уезжать в чужие края либо нет.

Если прискучивало философствовать и прикидывать будущее, Яшка запускал буланого вскачь, носился по полю широким кругом – прочистить голову ветром. Далеко от своих, впрочем, не отъезжал, мало ли. И постреливал во все стороны взглядом, потому что у умного человека глаза всегда в работе: нет ли где какой опасности или, наоборот, выгоды.

На третий день медленного пути, верстах в тридцати от поля брани, остановился над одним из мертвецов. Их тут было меньше, но все еще попадались.

Сначала внимание привлек издохший конь – белый, тонконогий, чистых арабских кровей, хоть царю под седло. Потом посмотрел на лежавшего здесь же покойника да присвистнул.

Это и был царь. Верней хан, что одно и то же.

Мухаммед-Булак, некогда прекрасный собой юнош и законный государь Золотой Орды, а ныне просто голый труп с рассеченным затылком. Видно, под ханом споткнулся скакун, и налетела погоня, да не разбирая рубанули с плеча, а после ободрали вчистую.

Вон оно как с ферзями-то бывает…

Подъехали телеги.

– Знакомого встретил, Яков Дмитрич? – спросили у Шельмы сочувственно.

– Да. Боярина одного сынок.

– А похож на татарина.

– Мать у него татарка. Похороните его честно, ребята.

Закопали Чингисханова потомка наскоро, неглубоко. Сверху выложили крест из камней – дерево в этих голых краях взять было негде. Один дружинник знал молитвы, попел немножко, да и поехали дальше.

Не то чтоб Шельме было жалко оставлять высокородного отрока, несосватанного жениха на поклев воронам, но есть правило: видишь нечто, имеющее ценность, не оставляй на дороге, прибери в укромное место. Может, после пригодится.

И ведь пригодилось.

Еще через два дня, в диком поле, случилось нехорошее.

На дальнем кургане откуда ни возьмись вырос всадник в малахае. Поднял руку с нагайкой, и через минуту вокруг, будто из-под земли, собралось не меньше сотни других.

Татары! Готовятся напасть!

Тарусцы сбились вокруг повозок, загалдели.

Было их человек сорок, половина израненные. Погибать всегда неохота, а после победы, недалеко от родного дома – особенно.

– Пропали мы! – кричали одни.

– Биться будем или как? – вопрошали другие.

Им отвечали:

– Как биться-то? Стрелами истыкают, а нам и укрыться негде.

И все смотрели на Яшку – что прикажет.

Он опомнился от испуга первым.

– Всем здесь быть! Я поеду к ним, поговорю. Если махну шапкой, не ждите меня, езжайте дальше.

– Куда на погибель, Яков Дмитрич? Лучше вместе ляжем! Может, пронесет Господь!

Но какой там «пронесет» – конники уже начали спускаться с холма, разгоняться для атаки.

Шельма пришпорил коня, помчался навстречу, размахивая рукой.

Кричал по-татарски:

– Эгегей! Погодите! Не стреляйте!

Татары остановились. Куда им было торопиться?

Подъехав, Яшка объявил:

– Я свой, татарин. Переоделся после битвы, прибился к русам. Кто у вас начальник?

– Ну я, – ответил сотник.

– А над тобой кто?

– Давлет-бек.

– Веди меня скорей к нему. Дело великой срочности и важности!

– Да кто ты такой? Из какого улуса? Кому служишь?

– Я человек благородного Шарифа-мурзы. Слыхал про такого?

– Как не слыхать…

Сотник глядел то на Шельму, то на обоз. Во взгляде читалось недоверие.

– А может, ты нас от русов уводишь? Что у них в повозках?

– Убитые и раненые. Нельзя время терять! Поспешим! Если что – догоните их. Куда они в степи денутся? Скачем к вашему беку. Скорее!

Юзбаш нехотя развернул коня.

– Ладно. Но если соврал, пожалеешь.

Махнул Яшка своим – езжайте, увозите мое серебро, и поскакал с татарами.

Меньше чем через час прибыли они к немалому становищу, подле которого пасся огромный табун лошадей. Пока мчали рысью, сотник объяснил, что они, люди Давлет-бека, ловят осиротевших коней, которых после битвы по степи бегает множество тысяч, и отбирают самых лучших. Видно, бек этот был не дурак. Сообразил, что и от поражения можно поживиться.

Очень хорошо, что не дурак.

– Верно ли, что ты слуга Шарифа-мурзы? – вот первое, что спросил, выслушав сотника, горбоносый, узкоглазый татарин в грязном шелковом халате, перепоясанном красным кушаком. – Я знаю Шарифа-мурзу. Ну-ка, какая у него любимая присказка?

– «Чтоб мне не насмешить Аллаха», – ответил Яшка и сразу перешел к делу.

– Это и есть важное? – Бек пренебрежительно дернул плечом. – Кому нужен дохлый хан? Он и при жизни мало что значил. За труп Мухаммед-Булака я от Мамая ничего не получу.

Не дурак, но и не шибко умен, понял Шельма. Пришлось объяснить:

– От Мамая не получишь. А вот Тохтамыш тебя одарит щедро, когда получит доказательство, что законный хан мертв. Впрочем, как знаешь. Поскачу к Шарифу-мурзе. Он мудр и понимает, на чьей стороне сила.

– Постой, постой… – забормотал Давлет.

Сообразил: чем разбитого Мамая держаться, лучше перейти к новому господину. С таким-то подарком!

– А далеко до того места?

– Быстро поедем – за пару часов домчим.

– И что ты хочешь за указку?

– Двадцать лучших коней из табуна, на мой выбор, дашь?

Татарин облегченно рассмеялся.

– Бери. Других наловим.

Своих Яшка нагнал вечером, на привале. Был он усталый, но очень собой довольный.

Услышав топот, тарусцы с перепугу опять сбились в кучу, ощетинились копьями-топорами. Когда увидели, что это Шельма с ватагой ладных коней, – глазам своим не поверили.

– А мы сидим, тебя поминаем! Вот-де человек – татарам головой сдался, а нас спас! Как ты, Яков Дмитрич, цел? Откуда лошади?

– Угнал, – скромно молвил Шельма. – Как поганые спать улеглись, я путы развязал, да и был таков.

С седла спустился не сразу. Дал им полюбоваться, какой он молодец. Подбоченился, да прищурился, да на лбу величавую морщину прорисовал.

Приятно, когда на тебя глядят с восхищением.

До Тарусы тащились почти две недели.

Уходили на войну жарким летом, вернулись холодной, дождливой осенью. Сентябрь был на исходе.

Со скуки Яшка занимал голову уже вовсе пустяками. Глядел, например, на косяк журавлей, летящих в дальнюю Индию, и думал, что хорошо бы приручить вожака. Тогда каждой птице можно привязать на ногу по низке янтаря, который у них там дорог. А весной птицы прилетали бы обратно, приносили бы алмазы, яхонты, лалы и смарагды. Еще пряности в кожаных мешочках, чтоб не отсырели.

Нет, нельзя. Как только люди прознают – перестреляют из луков к черту все журавлиные стаи и пропадет навеки красивая птица.

А еще хорошо бы найти огненному праху не смертоубийственное, а полезное применение. Скажем, прикрепить к задку повозки малую пушечку, чтобы стреляла быстро и понемногу. Пальнешь – повозка сама вперед катится. Остановилась – снова пальнуть. И ехать веселей, и лошадей не надо.

Много всякого такого напридумывал, пока ехали. Но вот наконец над речной излучиной показался невеликий, подернутый дымкой градец, и Шельмино воинство ускорило шаг, зашумело. Кто-то крестился, кто-то всхлипывал, дружинники понабожней читали благодарственную молитву.

Скоро и из Тарусы заметили. Радостно, а в то же время и тревожно ударил колокол. С холма вниз побежали бабы, ребятишки.

Их обогнала легкая коляска одвуконь. Яшка прикрыл ладонью глаза от встречного солнца, увидел за спиной у возницы красную шапку и лазоревый плат. Через полминуты понял: боярин Солотчин с дочкой. Переупрямила, значит, Степания Карповна батю. Пожелала дожидаться жениха в его тереме. Сейчас увидит, что суженого на телеге привезли, то-то будет реву…

– Разверните князя. Уложите поблагостней! – велел Шельма своим и пришпорил коня, поскакал навстречу.

Захотелось полюбоваться ясным ликом красавицы, пока оно не исказилось от горя. Зачем себе сердце рвать?

– Яков, ты? Стой, стой! – закричал боярин вознице.

Соскочил наземь, кинулся, схватил за уздечку. Был он какой-то вертлявый, суетливый, всё в глаза заглядывал, искательно улыбался. Шельма на него, впрочем, не смотрел. Пожирал глазами боярышню. Господи, до чего ж лучезарна!

Дева была бледна. Слегка поклонилась Яшке. Тихо спросила:

– Где Глебушка? Неужто вправду мертвый?

Знает уже, стало быть.

Шельма неопределенно махнул назад:

– Там он… На телеге.

– Поди, доченька, поди, попрощайся, – нетерпеливо сказал Солотчин. – Князь Глеб Ильич за Русь-матушку сгинул. Святое дело.

Медленно, нерешительно Степания пошла по дороге. Дружинники и мужики остановились, обнажили головы.

Боярин же потянул Шельминого коня в сторону. Зачастил шепотом:

– Беда у меня, Яша, кругом беда! Мамай с поля бежал – всю Рязань пожег, разграбил. Не поглядел, что союзники. Потом московские прошли, хуже татар разорили – за ордынское пособничество. Не осталось у меня ничего. Пепелище. Смерды все поразбежались. Сам-двое с дочкой ушел. И возвращаться некуда. Вотчину-то Дмитрий Иванович, верно, отберет, на кого-нибудь из своих бояр отпишет…

Старик заплакал.

А Шельма всё оборачивался, смотрел на Степанию. Ох походка, ох стать!

Вот дева подошла к скорбной повозке. Всплеснула ручками, зажала нос, попятилась.

Ничего не поделаешь, милая. Герои – они только при жизни герои, а как помрут – мертвое мясо, и оно тухнет.

Отвернулся, направил коня к городу.

Солотчин семенил рядом.

– А про тебя, Яков, слава идет. Отличился ты в славном сражении, по-богатырски. Говорят, будто великий князь тебя щедро наградил серебром. С богатством тебя, Яшенька!

– Что мне серебро? Я и так богат. Видал, каких лошадей себе добыл? Княжеских! Да и лошади – тьфу, – похвастался Шельма, предвкушая долгожданную встречу с ненаглядной змеюшкой-лапушкой. – Захочу – дюжину таких Тарус куплю.

– И, сказывали, государь Дмитрий Иванович к тебе милостив?

– Лобызал в уста, сулил всякое, – подтвердил Яшка.

Карп Фокич всхлипнул:

– Замолвил бы ты перед ним словечко за старика, а?

– На что ты мне сдался? – удивился Шельма. – Просьбу государю на тебя тратить. Я лучше для торговли что себе выпрошу.

Сзади зазвякала сбруя. Это догоняла коляска. Степания сидела на резной скамеечке, утирала слезы. Зря Яшка боялся – ясное личико боярышни и в скорби было прекрасно. Будто зашло златое солнце, и вместо него на небе воссияла серебряная луна, нисколько не уступающая красой дневному светилу.

Вдруг Солотчин, приметивший Шельмин взгляд, сказал вкрадчиво:

– А бери мою Степашу в жены. Приданого у ней теперь нет, но зачем тебе? Ты и так богатый. Зато она боярская дочь. И собою сахарна.

Яшка чуть не задохнулся:

– Ну ты, боярин, и змей! На что уж я бесстыж, да где мне до тебя! Душа у тебя есть или вся прохудилась? Ты что плетешь?! Девка по жениху слезы льет, а ты ее продаешь!

И не мог дальше говорить, поперхнулся возмущением.

Карп Фокич, не обидевшись на уязвительные речи, пожал плечами:

– Я свою дочку лучше тебя знаю. Она плачет, что ей не судьба тафтяное венчальное платье надеть. Бежали из усадьбы, только его, к сердцу прижав, и вынесла. Степанушка моя – бабочка луговая. Ей бы порхать с цвета на цвет, а более ничего не нужно.

– И пусть порхает! – заступился Яшка за чаровательницу. – Летала бы, крылышками махала, божий мир собою красила!

Боярин обрадовался:

– Вот и я о том же. С богатым купцом ей хорошо будет. Ты ведь для нее не поскупишься на всякие услады, украсы, наряды да игрища? Знаю, что не поскупишься. Будет Степания с тобой счастлива, и мне погорельцу выгода. Не попустишь же ты, чтоб твоего тестя обидели?

Шельма молчал, глядя на Степанию Карповну. Та вытерла слезы шелковым рукавом, и личико освежилось, будто на смену ночи вновь пришел рассвет. Глаза от плача стали только яснее и ярче. На покойника боярышня не оглядывалась. Бабочки долго печалиться не умеют.

Представил себе Яшка, что она будет с ним рядом каждый божий день, – и задохнулся. Вот оно, счастье, а вовсе не злато-серебро, не каменья драгоценные!

Однако тут же и про каменья вспомнил.

Город был уже вот он, до княжьего терема рукой подать. Там, под крыльцом, уезжая на войну, Шельма и спрятал свое сокровище. Ах, змея волшебная, заколдованная! Обернулась красавицей-боярышней. Но при этом и сама, будем надеяться, никуда не пропала.

– Согласен ты аль нет? – с беспокойством спросил Солотчин.

– А она-то что? Вдруг не захочет? Я собою не красавец, с князь-Глебом не сравнюсь.

– Ну, рядом с ним теперешним ты красавец хоть куда, – криво ухмыльнулся боярин, видя, что рыбка клюнула. – Я сейчас, Яшенька, я мигом.

Побежал к коляске, закричал вознице, чтоб придержал лошадей.

Шельма же тем временем спешился у высокого крыльца. Огляделся.

На площади было пусто. Все побежали встречать ратников. Тарусцам не до Яшки. Кто-то сейчас радуется, кто-то воет.

Однако ж осторожности ради еще немножко прошелся. Сделал вид, будто нечто обронил, опустился на корточки. Отодвинул доску, сунул руку…

Есть! Кожаный пояс был на месте, и в нем прощупывалась заветная цепь.

Распрямился, опоясался уже безо всякой опаски.

А здесь как раз и Солотчин окликнул. Его разговор с дочерью длился недолго.

Еще не отошедшее от радости сердце ёкнуло.

Отказала! Иначе и быть не могло…

Подходил к коляске – страшился столкнуться с негодующим, презрительным взглядом Степании Карповны. Да как он смел хоть на минуту подумать, что она с ним, червем, под венец пойдет…

Но боярышня смотрела не гневно, а испытующе, словно видела Шельму в первый раз.

Вздохнула:

– Некрасивый. Пятно какое-то на лбу. Ты хоть добрый?

– Не злой, – честно ответил Яшка.

– А меня любить будешь?

Он встрепенулся – вспомнил науку, как с бабами разговаривать. Степания Карповна тоже ведь баба, пускай и первая раскрасавица на всем белом свете.

– Как же тебя не любить? – воскликнул он. – Пылинки сдувать буду. Лепестками розовыми осыпать. Жить со мной станешь, как на облаке небесном. Что пожелаешь – то и сделаю. Луну для тебя с неба достану и звезды прихвачу…

– Некрасивый, а говоришь красиво. – Дева улыбнулась. – Мне нравится тебя слушать.

– А сколько я сказок знаю! – пуще того воодушевился Шельма. – И не только сказок. Я всюду бывал, всякое повидал. Каждый день тебе буду про чудеса рассказывать, про дальние страны, про волшебные приключения.

– И про рыбу-кит? И про мертвую царевну?

– Про что захочешь. Ты вот про пятно на моем лбу помянула. А это не пятно, это знак судьбы.

Он придвинулся, чтобы показать клеймо. Степания дотронулась пальчиком – у Яшки по коже пробежали огненные мурашки.

– Ой, змейка!

– То не змейка, а латинская буквица S, как наша буква «Слово». Начало твоего имени: Степания. Знак этот у меня на челе с рождения, потому что ты мне Богом сужена.

Лучистые глаза широко раскрылись.

– А пошто буквица латинская? Я ведь русская.

Яшка снисходительно молвил:

– Боярышня, а святцев не читала. Святая Стефания латынянка была. Не знала?

– Нет…

– Я тебе и про нее расскажу. Ты ведь в ее честь поименована.

По ясному челу девы вдруг пробежала тень, глаза вновь наполнились слезами. Яшка испугался: не так что сказал?

– Платье-то мое, венчальное, когда я его из горящего дома выносила, попортилось… Рукав правый почернел…

– Пойдешь за меня – другое пошьем, еще краше. Десять платьев хочешь? Иль двадцать?

Длинные ресницы качнулись, пали две хрустальные капельки – и сызнова просияла улыбка.

Карп Фокич больше ждать не стал. Вытащил из-за пазухи образок на снурке, воздел.

– Станьте предо мной, деточки! Благословлю на совет и любовь!

Осенял крестным знамением – сам прослезился.

А Шельма, ерзая на земле коленками, думал: я много былей и небылей знаю, но эта сказка всех чудесней. Не проснуться бы только.