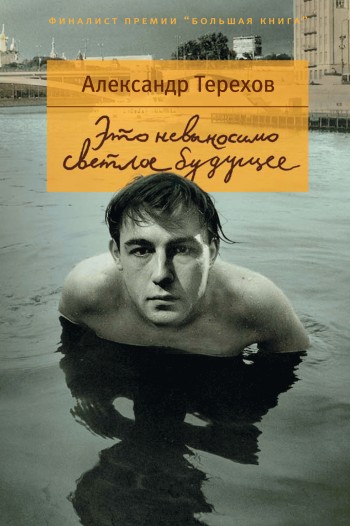

Это невыносимо светлое будущее Терехов Александр

– К маме, значит.

– Я б только поглядел на нее. Два слова сказал бы и – всё.

– И что бы сказал?

– Не твое дело, паскуда!

– Так, – Попов стал кивать головой.

– У меня никого нет, кроме нее. Я бы сразу ушел. Чтоб она не видела, как меня… Сам бы в военкомат вернулся. Болеет она у меня. Мне бы только увидеть. Постучу – она откроет, а это – я!

– А это ты.

– Я не могу, ведь я…

Попов с содроганием втянул голову в плечи, не пуская в себя мучительный хоровод школьных тетрадок, солнечных школьных коридоров, фотографий мальчика в буденновке с красной звездой, звуков одиноких старческих шагов, единственного, материнского голоса и имени своего, ласкового, смешного, давно не слышанного имени…

– Я не могу, – выдавил Улитин, – и не буду. Отпустите меня. Куда угодно. Я не могу. Все равно вам теперь… что-то ведь будет.

Попов тяжело вылез из котлована и прислонился к столбу, подняв воротник шинели.

Ветер слабо гонял по затвердевшему насту пригоршни посверкивающей снежной пыли.

Журба тронул его за рукав и, тревожно заглянув в лицо, прошептал:

– Вот сморчок, прибить не жалко, да?

Попов повернулся и сказал:

– Может, отпустим?

Хохол ухмыльнулся и взял Попова за рукав:

– Юра, патроны, что у него остались, я переложу себе в магазин. Мы скажем – стрелял только он. А мы не стреляли. Хорошо?

Хохол повторил, как для заучивания:

– Мы не стреляли.

Попов медленно подправил его:

– Ты не стрелял.

Журба легко переиначил:

– Ну да, я не стрелял… Я тебя не прикрывал. Ему этого не простят, что бы там с ним в роте ни вытворяли. Под шумок все проскочит. Он ведь, скот, нас положить хотел. Пост бросил. С оружием! Мы так скажем. Рота нас в обиду не даст.

– И я так скажу?

– Конечно, а как же.

– Я не скажу этого, хохол.

– Как?

– Пусть будет все, как будет. Видно, судьба такая.

– Попов, щука, совесть, тварь паршивая, у тебя есть? Я же тебя прикрывал! Я же твою жизнь паршивую спасал! Я же шкурой своей, всем рисковал, я же…

– Ты за свою шкуру боялся.

Хохол замер, сжав губы.

А Попов улыбнулся с детской легкостью и посмотрел на хохла.

Улитин, не шевелясь, сидел в котловане.

– Юра, – наконец разжал губы хохол. – У меня дома сын.

– А, оставь, хохол, все это чепуха, – раздраженно сказал Попов. – Ты лучше послушай, что я тебе скажу, вот, понимаешь, злость прошла. Весь год последний продохнуть не мог – будто жгло все внутри. А вот сейчас – легко-легко. Как с парашютом прыгнул. Ты прыгал когда-нибудь с парашютом, хохол?

– Иди ты, – процедил хохол и слез обратно в котлован.

Попов постоял один и медленно сгорбился.

Журба с налитым отчаянием лицом вычистил шомполом стволы двух автоматов, аккуратно снял рукавицу, задумчиво рассмеялся и со всего маху вмазал Улитину пощечину. Потом еще! Еще!

– Хватит. Не трогай человека, быдло, – устало попросил Попов.

Улитин весь обмяк и уронил лицо на грудь.

– Хватит? Чего хватит? – быстро обернулся к Попову Жур-ба. – А вот нам на дембель надо было весной! А ведь и у меня мать есть. И жена у меня. И дитю полтора года – я толком его и не видал. А вот эта скотина меня убить хотела. – В горле у хохла что-то застопорилось, и он заглотнул воздуха: – Фашист! Скотина! – Хохол причитал перед Улитиным тонким бабьим голосом, рот его кривился, не закрываясь, веки подрагивали. – Ты, паскуда, ты думаешь, нас не мочили? Но мы же людьми пооставались! Честно отпахали – а теперь не вернемся домой. Мы! А о себе ты хоть подумал? Может, мать твоя сдохнет теперь вовсе от горя, а?

Из глаз Улитина по недвижному, заледенелому лицу медленно покатились крупные, редкие слезы.

– Я-а, я не мог… все-все… я ведь не…

– А теперь ведь нам – дисбат! Это нам. А тебе-то – тюрьма! Десять лет. И мать твоя от себя кусок станет отрывать, чтобы посылки тебе собирать, в конверты деньги последние совать, просить за тебя, идиота, ездить по столицам, а эти посылки к тебе и не попадут – там таких, как ты, не любят. Да тебя там вообще убьют, в параше утопят, да ты сам туда топиться полезешь, если в армии не выдержал, щенок!

Улитин не отвечал, он вообще не мог говорить – его душили рыдания.

Попов, наметившись, спрыгнул вниз, к ним, прикрыл лицо руками и привалился к стенке котлована, рядом с Улитиным, чуть придавив его плечом, – так казалось теплее, и тихо попросил:

– Не скули.

Хохол набил оставшимися патронами свой магазин, второй, пустой, сунул себе за пазуху. Лишние четыре патрона закинул в поле на четыре стороны.

Долго лазил на четвереньках, выбирая из снега красными мокрыми пальцами гильзы, дышал на пальцы, отогревая, собрав гильзы, со звонким шорохом высыпал их в бетонную трубу, врытую у основания столба. Потом огляделся, склонился за спину Улитину, сморщив простоватое крестьянское лицо, развязал ему руки и, еще раз оглядевшись, сел рядом с ними, подняв воротник, прикрыл глаза и привалился потеснее.

Улитин слабыми рывками, не с первого раза, вытащил руки из-за спины и осторожно просунул их в карманы.

Солнца не было, но все равно утро уже выбелило небо, нагнало легкий ветер на поле, и куст черной полыни покачивался на краю котлована, и на него сверху легкими, невесомыми касаниями опускались редкие крапинки снега, иногда ветер путался в голых верхушках невидимого леса, и тогда деревья шумели, как воздух, выдыхаемый сквозь плотно сжатые зубы. Сегодня была суббота. В клубе обещали фильм. Какой – никто не знал.

– Надо идти, – сказал хохол.

Попов первым неуклюже выбрался из котлована и измученно осмотрелся вокруг.

– Мишка, – неожиданно сказал хохол и притянул голову Улитина к себе, близко-близко. – Мы – гнилье. Но никому в тюрьму не надо. Всем надо жить. Мы – выродки. Но ты – останься хорошим. Мы все сделаем. Только ты не подкачай… Слышь? Ничего не было. Понял? Ты спокойно отстоял свое на посту. Не бегал. Не стрелял. Ничего, понимаешь, не было!

– В-вова, ну как, ты что-то… Ведь целый магазин, что я скажу! – так и впился в него глазами плачущий Улитин.

– Закрой рот! – рявкнул хохол. – Слушай меня! Там на горе, у твоего поста, ты видел где, есть параша. Там труба бетонная – от городской канализации, отвод, к реке есть сток оттуда. Там сверху дыра – часовые туда по нужде бегают, старшина про это знает, понял, да?

– Понял.

– Скажешь – ты слушай, – прихватило живот на посту. Туда ты и побежал. Сел на дырку, автомат держал между коленками. Магазин сдуру снял, в руке захотелось подержать – боялся курок сдуру нажать. Руки замерзли – магазин выронил. Прямо в парашу. С тобой все время что-то случается. Поверят! Поверят – куда им деться… Никто себе ЧП раскапывать не захочет. Поищут – а нету! Там же сток в реку – где там проверишь.

Журба перевел дыхание.

– Вова, я все запомнил. Все, все скажу так, – тараторил Улитин с разгоревшимися глазами, слезы у него мигом высохли. – Ты объясни все, я сделаю, да?

Попов слушал и ничего не мог понять. Он уже злился, что они до сих пор еще не идут.

– Придет майор-особист. Будет тебя мурыжить: что и как. Но это чепуха. Страшного ничего не сделают. В Сибирь служить ушлют – это ясно, но у меня там земляк служит – Хворостенко, я напишу ему, он тебе устроит клевую жизнь – пахать не будешь. Да и это ведь не тюрьма. Мы с Поповым скажем, что шли посты проверять, а ты из параши идешь и плачешь. Мы – на эту драную трубу. Скажем: еще край магазина виден был. А пока за палкой бегали – засосало. Ну тебя, может, пару раз ударили сгоряча, так это бывает. Нам – по выговору или «губу». Но никому в тюрьму не надо! – Хохол раздельно добавил: – И самое главное: этого не было. Сколько жить будешь – этого не было. Никогда, ни с кем, нигде. Этого не было. И мы все вернемся домой. А это – главное.

– Не было, – повторил, как заведенный, Улитин. – Не было. Он смотрел на хохла, будто молился. Истово.

– В роте мы с тобой говорить на людях больше не будем. Тебе будут давить на психику, жалобить, что-то обещать. Скажут: мы все знаем, что тебя припахивали, били. Они и правда это знают. Кто-то наверняка стучит. Но им не ты будешь нужен, а магазин от автомата. Ты нужен только нам. И матери своей. И только. И пусть мы сволочи. Но пусть нам всем будет хорошо. Или мы не люди, чтобы договориться? Жизнь ведь лучше, она ведь…

– Да, да, лучше, – закачал головой Улитин. – Жизнь прекрасна.

Попов вдруг засмеялся оттуда, сверху, жестяным, прыгающим смешком.

Хохол резко обернулся к нему ненавидящими глазами, бешено прошептал что-то матерное и быстро тут же повернулся к Улитину.

Тот был как во сне:

– Я запомнил все, Вова. Я скажу. Ничего не было. Я, я ведь жизнью тебе обязан. Я тебя не забуду никогда, сколько жить буду.

Журба мгновенно сказал:

– Ладно. Пошли, ребята.

Они долго и тщательно заправлялись, как на строевой смотр, придирчиво оглядывая друг друга и помогая, шли по тропинке, чтобы не оставлять лишних следов. Шли даже по росту: Улитин, Попов, Журба.

Попова все время бил какой-то нервный смешок, он то и дело прокашливался, закрывал ладонью рот и качался из стороны в сторону.

– Паскуда, – тихо прошипел хохол.

У Попова затряслись плечи – у него уже были мокрые от слез щеки, он чуть ли не повизгивал, сдерживая изнутри рвущийся смех.

Они шли споро и быстро, как возвращаются люди после тяжелой работы, уверенные в себе, сильные и счастливые люди. Когда переходили мостик, хохол отстал. Попов и Улитин пошли дальше, не оглядываясь. Журба стоял посреди заледенелого моста – он был один, вокруг было пусто. Он вытащил из-за пазухи магазин и ощутил тяжесть человеческих судеб. Улитин и Попов остановились к нему спиной, не оборачиваясь.

Падал снег.

– Юра, – не выдержал вдруг хохол.

Попов, не оборачиваясь, не оглядываясь, замотал головой и опять захохотал.

– Тварь, паскуда, ненавижу! – дико закричал хохол. Улитин с ужасом смотрел, как Попов силится сдержать смех и заходится от этого в кашле, опираясь на его плечо и хитро поглядывая Улитину в лицо.

Журба нахохлился – он был совсем один.

Он коротко дернул рукой, и черный магазин тяжело упал в прорубь, подломив тонкий лед, – густая, зимняя вода стала студено лизать края пролома.

Журба дошагал до них и с чем-то нарастающим в голосе сказал:

– Ну вот, теперь… Теперь мы с вами… Вы ведь знаете…

– Я не знаю, – улыбнулся ему Попов. – Я не знаю, какой сегодня фильм. Откуда мне знать?

В караулке дребезжал телефон, когда они вошли, и розовый от сна Козлов мямлил невнятно в трубку:

– А? Здравия желаю. Нормально. Сержант Попов? – Он оглянулся. – А вот сейчас дам трубку.

Попов увидел черную уродливую трубку с прыщавой щекой микрофона, протянутую к нему, схватил ее и со всего маху грохнул об аппарат – телефон развалился, оставив посреди обломков жалко звякающий звоночек.

Караул прыгал из машины друг за другом, придерживая шапки на головах.

– Попов! – Уже покинувший санчасть сержант Кожан курил на бревнышке в спортгородке. – Ну, как там мой Улитин на службе себя проявил?

Попов остановился, будто силясь что-то вспомнить, потом хмыкнул и властно поманил пальцем:

– Улитин. Ну-ка, иди сюда.

И сказал Кожану:

– Ну что сказать, совсем с бойцами не занимаешься. Хреново бойцов воспитываете, товарищ сержант, магазин потерял. Действия по пожару совсем не знаем. Рыдаем на посту. Беда просто, а не солдат.

– Ка-ак? – грозно изумился Кожан и сноровисто сунул Улитину кулаком в морду. – Займемся! А ну-ка, упал, отжался!

Улитин упал на снег и стал качаться на плохо сгибающихся в тесной шинели руках.

– Раз! Два! Три!

Попов с каким-то брезгливым интересом смотрел на его спину. Внутри у него тугим комком забухало сердце.

– Встать! – приказал Кожан. – На месте бего-ом марш!

Улитин затрусил на месте, придерживая на груди автомат.

– Раз, два, три! Раз, два, три! Лечь – встать! Лечь – встать!

Он вставал и падал, как ванька-встанька, не отряхивая снег и не поднимая лица.

– Погоди, Кожан, – сипло произнес Попов. – Дай-ка я.

– Ночи, что ли, тебе не хватило? – удивился Кожан.

Попов придвинулся поближе и прямо в лицо Улитина выкрикнул:

– Стой!

Он почувствовал, как с ударами сердца разливается по телу горячая ненависть, и он уже не мог ее остановить.

– На месте шагом марш!

Он все пытался увидеть глаза Улитина – но тот смотрел куда-то вверх, не видя ничего, с застывшим в слепом исполнении лицом.

– Жить хочется, – вдруг прошептал Попов и уже с азартом, заводясь, закричал: – Прямо!

Улитин помаршировал прямо на стену, пролез к ней через сугроб и ткнулся лицом в кирпич.

– Направо!

И он пошагал направо, высоко поднимая ногу и делая идеальную отмашку свободной руки, – прямо до забора и до упора в него.

– Налево!

Налево была канава, широкая – не переступить. Кожан уже начал хихикать, предвкушая зрелище, а Попов отвернулся и заплетающимися шагами пошел в казарму, снимая с плеча автомат.

За спиной раздался звук падения и дружное ржание – Улитин упал.

В ленинской комнате старший лейтенант Шустряков сонным голосом читал:

– …В часы политико-воспитательной работы и личного времени необходимо оказывать на воинов всестороннее воспитательное воздействие, помогать лучше использовать это время для идейно-культурного и нравственного совершенствования… Так, значит. Курицын, в чем первейший долг сержанта, а?

Курицын с трудом приподнял от стола кудрявую всклокоченную голову:

– А?

– Первейший долг сержанта в чем. Курицын? Ты хоть встань, мать твою так!

Курицын лениво вылез из-за стола и шарил глазами по молодым воинам.

Шустряков забубнил:

– Первейший долг каждого сержанта, запомни, Курицын, нести в солдатские массы идеи партии, неустанно разъяснять достижения советского народа в коммунистическом строительстве, важно донести до сознания…

Шустряков осекся – посреди ленкомнаты стоял в шинели сержант Попов, сжимая в руках автомат.

– А, Попов, приехали герои, так вашу мать. Магазин прохлопали, так вашу мать. Чего вперся одетый? Оружие мог бы и сдать.

Попов молча прошел ему за спину, встал на трибуну и положил автомат перед собой, стволом к людям.

– Ты чё, охренел? – выдавил кто-то из старослужащих.

– Сержант Попов, – визгливо начал старлей Шустряков, пятясь назад.

Попов снял предохранитель.

Все смолкли, как дети, услышав материнские шаги.

– Вы слышите? – тихо спросил Попов.

За окном Кожан вел караул на пайку и бодро орал:

– Рэз, рэз и рэз, двэ, три… Караул!

Караул шмякнул ногами.

– И раз!!!

– Вы слышите? – повторил Попов.

Он пошел, скрипя паркетом, на выход, на мгновение остановившись перед Шустряковым:

– Извините, товарищ старший лейтенант, прервал.

Ворота с красной звездой, разомлевший от жары дневальный, утопивший палец в ноздрю. Щедрый зевок дежурного прапорщика. Ступеньки, коридор, КПП – позади. Военный городок. Голоса: мужчина и женщина.

– Это ты здесь служил?

– Да.

Строится у забора караул. Рыжий сержант небольшого роста грозно хмурит брови и покрикивает. Караул заправляется. Первая, салабонская, шеренга стоит очень прямо.

Взвод выбивает ремнями развешенные на заборе матрасы. Некоторые полуголые солдаты оборачиваются и улыбаются женщине.

У стены казармы – насос на колесах.

Два голоса:

– А это что?

– Это? Насос, наверное. Тогда не было.

– Нет, вот это.

– Это матрасы выбивают. Чтобы пыли не было.

– И так каждый день?

– По субботам.

– Юра?

– Да?

– Может, мы пойдем? Тебе ведь не хочется…

– Мне хочется.

Дверь казармы наверх, обшарпанные стены. Сбегающие вниз солдаты. Сверху свешиваются головы тех, кто чистит сапоги на лестнице. Шепот: «Баба какая-то…»

Дверь в роту.

– Юра, милый, ну что с тобой?

Холеное, толстое лицо ветерана, собирающегося на дембель.

– Служили тут? Очень здорово. И что, тянет, да? А мне кажется: вот дембельнусь, и хрен сюда еще заманят. Тоже казалось? Видишь как… А спали где? У окна, вот там? И я там, ага… Во совпало как, а? А… вы сверху, а я – снизу. Все равно – совпало. Когда ваш дембель? Нет, не застал… Меня сюда с Сибири перевели, потом уже. Сейчас? Сейчас я на насосе главный. Видали – стоит? И воняет. Это магазин Улитина ищем. Каждый год старшина что-то новое придумывает для зашивонов, прошлое лето драгу какую-то изобрел, все перелопатили, а теперь – насос. Улитина? Улитина я знал, я ж в Сибири служить начинал. Очень авторитетный был дедушка. Месил всех на чем свет стоит. И мне досталось – жестокий был, паскуда. А вы его знали? Ну? Нет, не знаю, какой он был по салабонству, а дед был зверье! Теперь вот его магазин и ищу. Не, да разве откажешься? Нам старшина все время, как такие разговоры начинаются, одну притчу рассказывает. Это у него так называется: рассказать притчу. Был, говорит, у нас сержант Попов. Ну, очень борзый был сержант, начал вроде служить отлично, а потом малость подвихнулся – грубит, на службу что-то положил, извиняюсь перед дамами…

Немного смущенное лицо женщины. Косящийся дневальный.

– Ну вот. Определили его по дембелю на недельку магазин Улитина этого искать. Тогда еще лопатами ворочали. Он три дня походил, а потом взял и старшину послал на три буквы – извиняюсь опять же перед дамами. За это пять суток «губы» парень огреб и магазин тот ловил еще две недели, а уж потом, как провонял хорошенько, тогда и домой. Такая вот притча, мда-а…

Попов медленно прошел в ленинскую комнату. Пусто. Дневальный подметает – поднял свое скучное лицо.

В телевизоре два пузатых прапорщика, прижавшись друг к другу, поют сочными голосами: «И от солдата и до маршала мы все семья, одна семья!»

Дневальный подметает за его спиной.

Попов подходит к окну и видит, что маленький сержант уже закончил строить караул и скомандовал тонко:

– Внимание, караул, шагом марш!

Жиденькая колонна вытоптала на асфальт.

Дневальный закончил подметать и все еще не уходит, переминается у дверей, настороженно крутит остриженной салабонской головой.

– Можешь не придуриваться, я узнал тебя, Смагин, – тяжело выговаривает Попов.

Недоуменное лицо дневального.

Рыжий сержантик, убедившись, что поворот пройден, и выматерив что-то сказавшего вслед дежурного по роте, поправил пилотку и, нагоняя строй, заорал:

– И рэз, и рэз, двэ, три. Караул!

– И РАЗ!!

Попов зажмурился, и караул застыл с поднятыми ногами и разинутыми ртами.

Пятки

Гимн

Я люблю армию.

Я очень люблю нашу армию. Я считаю, что мы играем мало маршей. У меня комок в горле, когда – чеканный шаг и державная поступь шеренг. Я фанатик строевого шага, мало маршей!

Это после армии я стал обращать внимание на походки людей. До армии я – шаркал. Будто постоянно в тапочках, как старый дед.

Через три месяца службы ротный на строевом смотре сказал: «Кто пробьет при прохождении строевым шагом вот эту самую половицу – поедет в отпуск».

Честно говоря, мне мучительно хотелось в отпуск, и я очень быстро научился ходить строевым шагом.

Половица, кстати, была самая обыкновенная – доска, коричневая краска, четыре гвоздя – два и два. И чуть-чуть прогибалась.

Я маршировал каждый вечер. Я стаптывал сапоги, сушил ноги, у меня стали синими пятки. Я прослыл сумасшедшим. Мне уже снились древесный хруст и нога, проваливающаяся в пустоту. Когда я бил ногой, у меня зверело лицо. Каждый шаг мой – сильный, нарастающий – это шаг домой. Я чувствовал это предметно.

Я уже никогда не шаркал. Даже в простом шаге, в личное время нога сама невесомо взлетала и красиво шмякалась в землю, настойчиво и сильно. Я и без сапог ходил так же, и только так.

Ротный с интересом разглядывал половицу. Она сильно посветлела, с нее облетела краска рваными островами, и стали выламываться щепки.

Но не только это отличало данную половицу. Когда перед моим дембелем в казарме перестилали полы, оказалось, что именно эта половица лежала впритирку на бетонной балке – все остальные имели под собой какой-то запас пустоты, и лишь она – впритирку, тесно, непоколебимо. Только слегка покачивалась.

Ротный сиял. Он думал, теперь я перестану махать руками и стучать ногой. Он ошибся. Сняв сапоги, я хожу точно так же, вызывая общее недоумение и смех, ищу братьев своих по отмашке рук, по подъему носка и выдерживанию равнения, по неслышному маршу и буханию каблуком в ненавистный асфальт.

Хотя иногда мне становится страшно, когда я понимаю, что армия и жизнь – это разные вещи, хоть и правятся одинаковыми законами. И чем сильнее стучишься ты в землю – тем скорее она тебя пустит. Те, кто шаркают, действительно дольше ходят по казарме, те, кто пытаются оставить следы, действительно скорее едут в отпуск.

Но у меня есть надежда: когда мы устанем ходить, когда с бессрочными отпускными билетами мы отправимся наверх или вниз, мы сделаем это ногами вперед – смотрите на них, в этом смысл; и тот, кому ведено разбираться, кто должен решить для себя, а значит – для всех, – и пометить себе в бумажке, что и как, он легко поймет и отделит розовые, нежные пятки тех, кто всю жизнь давил живое, ходил по плоти и цветам, от черных, потресканных, раздутых, мозолистых пяток искателей правды, гонимых поэтов, безвестных бродяг, несдавшихся беглецов, несчастных пророков, честных бедняков и неутомимых пешеходов – детей.

И поэтому – мало маршей играем.

Мало маршей!

Зёма

Иронический дневник

Я иногда думаю: как мы связаны с этими листами бумаги, синими и фиолетовыми строками, белыми полянами абзацев, что как вздох, и муравьиной тропинкой многоточий; ряды этих букв – колючая проволока, страница – наш концлагерь, как повязаны мы этим нудным постоянством внутреннего напряженного слушания себя, своей тишины между паузами сердцебиений жутким слухом уходящего времени, уходящего через нас, потому что мы – рваные края этой пробоины, мы – опаленные окраины этого ожога, мы – на линии разрыва этой сети, каждая ее ячейка лопается в нас…

Мы, прикованные ко времени наручниками часов, принужденные к ежедневному белому зеркалу бумаги, мы, что бы ни случилось – прекрасный взлет или дрожащая мерзость поворотов, мир тысяч лиц и музыки слов, – мы придем, как заколдованные, к горбатому нами столу и будем, перебирая среди знакомых и пошлых слов, искать то единственное, но все же бесконечно далекое от сердца сочетание, которое будет испорчено вконец напряженным и неумелым голосом при чтении…

Дневники наши – стрелы, не достигшие цели и упавшие в мягкую траву, потерявшие друг друга ладони, грубые скворечники для жар-птиц.

Когда весна, сильнее всего в гарнизоне пахнет свинарником.