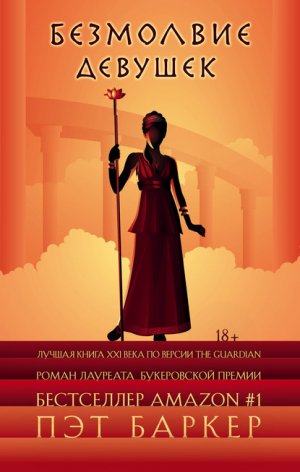

Безмолвие девушек

– Ага, пока она не наскучит ему. Помнишь, как там ее звали… ах, чтоб ее, начинается на «вэ»… Ну все думали, что у них любовь, но это не помешало ему отдать ее воинам. А потом была…

– Они так делают? – спросила я.

– Что?

– Отдают своих женщин воинам?

Юза пожала плечами.

– Это все знают.

– С Хрисеидой этого не случится, – возразила Гекамеда. – Он одержим ею.

– Ну, надеюсь, ты права.

Рица потянулась и зевнула.

– Все, что ей нужно, – это родить ему сына.

– Как ты себе это представляешь? – спросила я. – Через задний проход?

Взрыв хохота. Сейчас кажется невероятным, что мы тогда смеялись. Но смеялись мы помногу. Наверное, важно учесть, что ни одна из нас не теряла детей.

Приходила еще одна женщина, хоть и реже других, – Текмесса, награда Аякса. Она провела в лагере четыре года и родила сына, в котором Аякс души не чаял. Поскольку его стан располагался рядом со станом Ахилла, мы часто возвращались вместе. Это была крупная женщина, и прогулки в жару давались ей тяжело. Так что мы шли очень медленно, и у нас была масса времени на разговоры. Но я не ощущала симпатии к Текмессе или иного чувства, кроме раздражения и жалости. Аякс убил ее отца и братьев и овладел ею той же ночью. А она умудрилась полюбить его – ну или так утверждала. Я не вполне ей верила. Впрочем, мне и не хотелось верить. Ее смирение казалось мне пугающим – и постыдным. Но у нее был сын, и вся ее жизнь вращалась вокруг ребенка.

Другой ее страстью была еда. Гекамеда часто выставляла лакомство из сушеных фруктов и орехов в меду – до того сладкое, что после трапезы больше одного-двух кусочков в рот не лезло. Текмесса же могла съесть целое блюдо. Мы потрясенно наблюдали за ней, то и дело переглядываясь, но ничего не говорили.

Пару раз Текмесса принималась советовать мне, как примириться с новой жизнью. Хоть она и делала это из добрых побуждений, я ощущала лишь досаду. Она говорила, что мне следовало пробудить любовь в сердце Ахилла.

– Ты же знаешь, у него нет жены и всего один сын. Это ничто для такого человека, как он. Он мог бы взять ее в жены, но не сделал этого.

Сына назвали Пирром, и Ахилл видел его лишь младенцем. Мальчика воспитывали в семье матери.

– Это совсем не то, – настаивала Текмесса. – Быть рядом со своим ребенком и видеть, как он растет, – это другое.

Посыл очевиден: имелось свободное место, и я буду дурой, если не попытаюсь его занять.

– Посмотри на меня. Аякс готов целовать землю, по которой я хожу.

«Ну да, – подумала я, – посмотри на себя. Если твоя жизнь такая сказочная, почему ты не перестаешь набивать рот?»

Как-то раз Текмесса явилась закутанная в плотную накидку, несмотря на зной. Когда она наклонилась за игрушечным корабликом, складки расправились, обнажив шею – и темные синяки от пальцев. Текмесса понимала, что мы всё видели. Повисло долгое молчание. И вот:

– Не такая уж идиллия? – спросила Юза, как будто в пустоту.

Рица покачала головой, но было уже поздно. Лицо Текмессы покрылось уродливыми красными пятнами.

– Это не его вина, – сказала она. – Его мучают ночные кошмары, иногда он просыпается и видит во мне троянца.

– Ты и есть троянка, – заметила я.

– Нет, я имею в виду троянского воина, – возразила Текмесса.

По дороге домой – это она так выразилась, – Текмесса рассказала о событиях прошедшей ночи, как ей пришлось молотить Аякса кулаками, чтобы тот пришел в себя.

– Он ничего не может с собой поделать.

Бедной женщине, наверное, хотелось излить кому-нибудь душу, но я меньше всего годилась на эту роль…

– У Ахилла бывают кошмары?

Я молча помотала головой.

– Будут. Рано или поздно это у всех начинается. Однажды ночью он проснется и увидит в тебе врага.

– И будет недалек от истины.

– Ты не будешь так говорить, когда родишь ему.

Так и сказала: когда. Не если.

К тому времени я уже уверилась, что не смогу забеременеть. За четыре года в браке я так и не родила столь долгожданного сына. Но известно, что холостая кобыла иногда может и понести, если ее покрывает другой жеребец. Я задумалась. У Текмессы был маленький сын, и по всему лагерю попадались женщины с раздутыми животами или с орущими младенцами на руках. У тех, кто пробыл в лагере дольше всего, дети уже болтались без присмотра вокруг костров. И все-таки я была уверена, что со мной этого не случится. Впрочем, я не полагалась лишь на свою убежденность и по-прежнему каждое утро вымывала его из себя – вопреки собственным интересам, как сказала бы Рица. И часть меня прекрасно понимала, что Нестор был прав: прежняя жизнь осталась в прошлом. Нет смысла цепляться за прошлое, к которому уже нет возврата. Но я продолжала цепляться, потому что в том утраченном мире хоть кого-то собой представляла, играла какую-то роль в жизни. И я чувствовала, что если отпущу прошлое, то окончательно потеряю себя.

Мы с Текмессой распрощались у стана Аякса, и последнюю сотню шагов я прошла в одиночестве. Я смотрела, как женщины вокруг возятся у костров, носят котлы и готовятся к возвращению воинов. Из всех женщин в лагере этим приходилось тяжелее всего. У многих были округлые синяки от ударов тупым концом копья. Они обитали возле костров и спали под хижинами, самым младшим из них было не больше девяти или десяти лет. Я считала, что их жизнь никак не пересекается с моей, но теперь узнала, что Агамемнон, по крайней мере, отдавал воинам одну из своих наложниц для общего пользования. Когда она ему надоедала, или чем-то вызывала его недовольство, или же он просто решал, что его люди заслужили награду. Поступал ли так Ахилл? Я понятия не имела – только почувствовала, что лагерь стал вдруг еще более враждебным местом.

Когда я миновала ворота – днем они всегда были открыты, – меня уже переполнял ужас перед грядущей ночью. Каждый день после сражений Ахилл и Патрокл принимали ароматные ванны. На меня не возлагалось никаких дел – другие женщины грели воду и таскали тяжелые ведра, – но я всегда следила, чтобы ванну подготавливали вовремя и напитки были под рукой, поскольку от этого зависело настроение Ахилла, а его настроением определялось все.

Когда появлялась его колесница, мы все притихали. Первым делом, не сняв даже шлема, Ахилл отправлялся в конюшни проведать лошадей и убедиться, что их как следует вычистили и напоили. Только потом он снимал доспехи и швырял их своим слугам. Зачастую, вместо того чтобы погрузиться в горячую ванну, подготовленную с таким старанием, купался в море. За линией прибоя переворачивался на спину и качался на волнах, в то время как вода в ванне неизбежно остывала. Обычно Патрокл отправлялся с ним и, стоя на берегу, наблюдал. В такие мгновения он всегда выглядел встревоженным, хоть я не видела никакого повода для беспокойства – просто невозможно, чтобы человек, который вот так плавает, мог утонуть.

Проходило какое-то время, и Ахилл медленно, переваливаясь в волнах, шел к суше. На берегу он встряхивал головой, так что с волос, еще окропленных алым, летели брызги, орошая песок вокруг него. Так, омывшись от крови, он вытирал глаза от соли и несколько мгновений стоял, щурясь от света. Казалось, в эти минуты Ахилл заново рождался. Затем он клал руку Патроклу на плечо, и они вместе возвращались по песчаному склону. В лагере им преподносили кубки с вином, и они уходили готовиться к трапезе.

7

Я молила богов о переменах – о чем-то, что изменило бы мою жизнь. В то время дни и ночи сменяли друг друга, и все оставалось по-прежнему. И все же теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что перемены происходили, но тогда они казались чем-то обыденным. К примеру, как-то вечером, когда мы с Ифис ждали в кладовой, Патрокл вошел за вином и, увидев нас, спросил:

– Почему вы не входите?

Мы с Ифис переглянулись. Это было так внезапно, а любая внезапная перемена вызывала тревогу. Но от нас во всем ждали послушания, и потому мы встали и последовали за Патроклом в соседнюю комнату. Я села в кресло, как можно дальше от Ахилла, и пригубила сладкого вина из кубка, который подал мне Патрокл. Я едва осмеливалась дышать. В первый миг на лице Ахилла отразилось недоумение, но впредь он уже не обращал на нас внимания.

Когда Патрокл увел Ифис, я по обыкновению отправилась в постель. К тому времени я поняла, что перемену в поведении Ахилла вызвал запах соли в моих волосах. Я старалась держаться подальше от пляжа, но не могла. Хотелось погрузиться в холодную, безучастную пучину, и с течением времени это желание становилось только сильнее. Поэтому я и впредь возвращалась с запахом водорослей в волосах и солью на коже, чтобы стать свидетельницей его вожделения, злости и нужды – и боялась кому-нибудь об этом говорить. И была не в силах это осмыслить.

С тех пор вечера проходили примерно одинаково. Иногда Ахилл и Патрокл продолжали разговор, начатый за едой, обсуждали прошедшее сражение и решали, на чем стоило бы заострить внимание на утреннем совете. Если день выдавался хороший, то и разговор этот не затягивался. Если что-то не задавалось, Ахилл метался по комнате, задыхаясь от презрения к Агамемнону. Не было человека более бездарного, – он в грош не ставил собственных воинов, и ничто его не заботило, кроме собственной выгоды. И что хуже всего – он был трусом и всегда отсиживался в тылу, «охраняя корабли», в то время как другие выносили все тяготы битвы.

– И, – в этот миг Ахилл поднял кубок, требуя еще вина, – он пьет.

– Мы все пьем.

– Не как он. – Ахилл поднял взгляд на Патрокла. – Да брось, когда ты видел меня пьяным?

В конце концов Патроклу удавалось его успокоить, и тогда Ахилл брал лиру и принимался играть.

Когда он погружался в музыку, я могла наконец оглядеться. Роскошные гобелены, золотые блюда, резной сундук со вставками из слоновой кости… Оставалось только гадать, откуда все это. Полагаю, кое-что Ахилл привез с собой из дома, но все остальное, конечно, было награблено в горящих дворцах. Бронзовое зеркало в полный рост – я задумалась, где бы оно могло стоять прежде. Насчет лиры гадать не приходилось, потому что я знала. Ахилл добыл ее во дворце Ээтиона, когда разграбил Фивы. Ээтион и восемь его сыновей убиты, все мужчины и мальчики тоже, женщины угнаны в рабство – и только лира уцелела. Наверное, это самая красивая вещь из всех, что я видела.

Когда Ахилл играл, свет падал ему на лицо, и я видела странные отметины на его коже. Участки на лбу и на щеках, закрытые шлемом, были чуть светлее открытых участков вокруг глаз и рта, как будто шлем стал частью его и сросся с кожей. Быть может, я преувеличиваю… Я как-то поделилась наблюдением с Ифис, и хоть она сразу догадалась, что я имела в виду, но сказала, что сама не обращала на это внимания. Мне же эти полосы на лице Ахилла казались наиболее примечательной его чертой. Мне однажды заметили: «Ты никогда не упоминаешь о его внешности». Так оно и есть – мне непросто это дается. Возможно, в то время он был самым красивым из живых людей – и определенно самым жестоким. В этом и была трудность. Как провести грань между красотой тигра и его свирепостью? Или между грацией гепарда и стремительностью его атаки? Вот так же и с Ахиллом – красота и ужас были двумя сторонами одной монеты.

Пока он играл, Патрокл сплетал кисти у подбородка и молча слушал или рассеянно гладил за ухом любимого пса, что сидел, глядя на хозяина, или лежал у его ног. Время от времени пес взвизгивал во сне, как будто гнался за воображаемым кроликом, и Патрокл улыбался. Ахилл поднимал глаза и смеялся, а затем вновь погружался в игру.

Все песни были о бессмертной славе, о героях, погибших на поле брани или (куда как реже) вернувшихся домой с триумфом. Многие из этих песен я помнила с детства. Еще маленькой девочкой пряталась во дворе, хотя давно должна была спать, и слушала, как во дворце поют и играют на лирах. Примерно в том возрасте я думала, что эти волнующие сказания о доблести и приключениях открывали мне двери в мое будущее. Но я стала немного старше – в десять или одиннадцать лет, – и мир стал смыкаться вокруг меня, и я поняла, что песни предназначены моим братьям, а не мне.

Пленные женщины обычно выходили из хижин и садились у ступеней веранды послушать пение Ахилла. Его голос завораживал, и отзвуки песен разносились по всему лагерю. Но в конце концов песня затихала, и несколько мгновений никто не двигался с места и не прерывал молчания. Затем бревно в очаге выбрасывало сноп искр, Ахилл устремлял взор на Патрокла и улыбался.

Это был знак. Мы все поднимались. Патрокл с Ифис уходили. Я слышала, как они шепчутся в коридоре, и гадала, каково это все для нее. У нее отняли близких, отняли дом, и Патрокл был частью этого. Как она смогла полюбить его?

Ахилл принимался сбрасывать с себя одежду, но не спешил и то и дело возвращался к лире. Я лежала с закрытыми глазами и слушала, вдыхая запах смолы. Затем под веками темнело, и я уже знала, что он посыпал огонь пеплом. Еще через мгновение кровать прогибалась под его весом.

Не знаю, если бы я сумела сблизиться с ним, заговорить, быть может, у нас бы что-то и получилось. Но возможно – и даже более вероятно, – что любой отклик с моей стороны мог вызвать вспышку гнева. Это был тайный ритуал, который совершался в молчании и под покровом темноты. И вот я каждую ночь лежала под этим человеком – не вполне мужчиной, скорее капризным ребенком, – и молилась, чтобы все поскорее закончилось. А после, окоченелая, словно труп на погребальном костре, ждала, пока он не уснет, чтобы самой отвернуться к стене. И молилась о переменах. Каждое утро и каждую ночь я молила богов, чтобы моя жизнь изменилась.

8

Кажется, я первой в лагере увидела жреца.

Я вышла к морю и брела вдоль берега, пока не оказалась у кораблей Одиссея, выставленных на подмостках сразу за ареной. Остановилась, чтобы оценить пройденный путь, – и тогда увидела его, жреца. Он направлялся прямо ко мне, и по раскаленному песку за ним тянулся след валких шагов. Седовласый, покрытый пылью, он выглядел измотанным, словно провел в пути несколько дней, а то и недель. Его шатало из стороны в сторону, и ветер трепал складки его робы. В первый миг я приняла его за морехода, но затем увидела, что его посох увит красными лентами Аполлона, и одежды, пусть грязные и измятые, сработаны из лучшей шерсти.

Когда между нами оставалось всего несколько шагов, он замешкался, словно не знал, как обратиться ко мне. Его можно было понять: молодая девушка, в богатых одеждах, одна и без вуали… Если б он увидел меня в городе, то знал бы наверняка, кто я такая. В ту же секунду я прониклась к нему злобой. Да, старик, я из тех самых, хоть и не по своей воле.

– Дщерь, – начал он неуверенно. – Ты укажешь мне на стан Агамемнона?

Я повернулась и показала налево, но в этот момент между кораблями показался кто-то из воинов Одиссея и спросил старика, что ему нужно. Жрец ответил, что явился просить владыку Агамемнона принять выкуп и вернуть ему дочь. Я поняла, что он, должно быть, отец Хрисеиды. Воин отправился к жилищу Одиссея, чтобы доложить обо всем, и вскоре появился сам Одиссей.

Я со всех ног бросилась в стан Нестора и застала Гекамеду в ткацкой хижине. Пока я рассказывала об увиденном, станки один за другим замирали, и женщины собирались вокруг нас, чтобы обсудить появление жреца.

– Ему придется отпустить ее, – сказала Гекамеда.

– Едва ли, – возразила я. – Это Агамемнон – он никому и ничего не должен.

Весть о появлении жреца переходила из уст в уста. К тому времени, когда я пришла на площадь, она облетела весь лагерь. На арене уже толкались, возбужденно переговаривались мужчины.

Я оказалась на арене впервые с того раза, как войско преподнесло меня Ахиллу. Воспоминания о том дне были так ужасны, что я с трудом подавила в себе желание развернуться и уйти. Я была не единственной женщиной: Рица стояла под статуей Зевса, скрестив руки на груди. Я помахала ей, но мы стояли слишком далеко друг от друга, чтобы заговорить. Воины все прибывали, вытягивали шеи, пытаясь разглядеть, что происходит. Когда появился сам Агамемнон, поднялся одобрительный гул. Арену окружали статуи богов, и их обветренные, облупившиеся лики безучастно взирали на происходящее.

Я огляделась в поисках удобного места, откуда смогла бы смотреть поверх толпы. Краем глаза уловила движение. Это была Хрисеида; она стояла на вершине дюны, под искривленным деревом. Я поспешила к ней. Когда подошла ближе, то увидела, что одна сторона ее лица пылает красным, и глаз обильно слезится. Хрисеида прикладывала к этому месту краешек вуали, но ничего не сказала об увечье, поэтому я тоже промолчала. Просто обняла ее, и мы стояли, глядя поверх голов на арену. Хрисеида взяла мою руку, и по телу ее пробежала легкая дрожь, когда она увидела отца стоящим у портала.

Хрисеида впилась пальцами в мою руку. Ее седовласый отец, жрец Аполлона, вышел в центр арены, держа перед собой посох, увитый алыми лентами. Толпа мгновенно притихла. Налетел ветер, поднял столб пыли, но уже через пару мгновений пыль осела. Когда жрец заговорил, новый порыв ветра растрепал его седые волосы. Сначала он торжественно приветствовал Агамемнона, выразил надежду, что Аполлон и остальные боги даруют ему победу, что он разграбит город Приама и вернется домой с богатствами Трои…

– Только верни мне мою дочь.

После всех приветственных речей эта просьба повергла всех в смятение. Внезапно мы оказались в ином мире, где отеческая любовь к дочери значила больше, чем все награбленные сокровища. Но Агамемнон принес в жертву собственную дочь ради попутного ветра на Трою. Мною овладела тревога за старика и за Хрисеиду. Мгновение казалось, что горе окончательно сломило жреца, но затем он нашел в себе силы продолжить. Он привез с собой богатый выкуп в трюме корабля, стоящего на якоре в гавани. Со слезами на глазах жрец молил Агамемнона принять дар.

– Прошу, владыка Агамемнон, позволь забрать ее домой.

Слезы старика всем запали в душу – равно как и размер выкупа. Сентиментальность и алчность – греки любили слезливые истории почти так же, как золото.

– Прими выкуп! – кричали они. – Верни несчастному дочь!

И затем, несколько запоздало:

– Почти богов!

Толпа пришла в возбуждение, заколыхалась, и воины гудели в унисон:

– Верни ее! Верни ее!

Агамемнон переговорил со своими советниками и поднялся. Гомон не стихал еще пару мгновений, но затем люди по краям толпы поняли, что царь собирается держать речь. Послышалось еще несколько разрозненных выкриков, и наступила тишина.

– Старик, – начал Агамемнон, не выказав ни капли уважения. – Забирай свой выкуп и убирайся. В этот раз я сохраню тебе жизнь, но если вновь увижу в стане, тебя не спасет твой посох. – Он оглядел своих притихших воинов. – Я не намерен возвращать тебе дочь. Остаток ее жизни пройдет в моем дворце, вдали от родины; она будет проводить дни за ткацким станком, а ночи – в моей постели, рожая мне детей, пока не станет беззубой старухой. А теперь уходи. Ни слова больше, просто уходи. И благодари, что остался цел.

В полной тишине жрец развернулся и пошел прочь. Посох волочился за ним, оставляя узкую борозду на песке. У портала он вновь оглянулся на Агамемнона, и его губы беззвучно шевелились. Однако старик был слишком напуган, чтобы произнести хоть слово. Агамемнон уже не смотрел на него. Он говорил с людьми, что стояли подле него, улыбался и даже смеялся, довольный кратким мигом триумфа над слабым, несчастным старцем. Толпа стала неохотно расходиться, люди шли группами по несколько человек и тихо ворчали. Никому это не понравилось. Кажется, кое-кто даже творил знаки от дурного глаза.

Я боялась просто смотреть на Хрисеиду, но понимала, что должна.

– Беги.

Она уставилась на меня, еще не в состоянии понять.

– Ступай, беги. Наверное, он пошлет за тобой.

Я в этом не сомневалась. Он просто не сможет отказаться от триумфального соития. Ее скорбь из-за разлуки с отцом ничего для него не значила.

Хрисеида развернулась и припустила, словно молодая лань, между хижинами. Я же направилась к стану Ахилла. Воины всё разбредались по лагерю, толпились в проходах, так что я решила пройти вдоль берега. И там снова увидела старца: он тяжело ступал по засохшим водорослям, с трудом волоча ноги по песку, и вокруг него поднималась пыль. Несчастный стенал на ходу, вознося молитвы Аполлону. Я двинулась за ним – не намеренно, просто мой путь лежал в ту же сторону. Когда арена осталась позади и Агамемнон уже не мог его услышать, жрец возвысил голос и воздел над головой посох и алые ленты, как если бы вновь оказался в своем храме и стоял на ступенях алтаря.

- Владыка света, услышь меня!

- О сребролукий, услышь меня!

Голос его нарастал и креп, и вот старик уже кричал в небеса.

Мне было жаль несчастного, и вместе с тем внутри меня росло раздражение. Если бы боги вняли нашим мольбам, то Лирнесс устоял бы. А мы молились истово, со всем отчаянием…

Но я продолжала наблюдать за ним, как он спотыкается и нараспев произносит молитвы.

- Владыка Тенедоса, услышь меня!

- Повелитель Сциллы, внемли мне!

- Если приносил я тебе в жертву коз и тельцов,

- Отмсти своего служителя!

Я уже и не надеялась, что мои собственные молитвы будут услышаны – не было такого бога, который внимал бы просьбам рабов. И все же старик поразил меня. Море и небо вокруг него потемнели, а он все продолжал распевать гимны, именуя Феба совсем уж не знакомыми мне эпитетами.

- О Сминфей, услышь меня!

- Дидимей, издалека разящий, внемли мне!

- Повелитель мышей, отмсти меня!

Повелитель мышей? Я и позабыла – если вообще знала, – что Аполлон повелевал мышами, этими маленькими пушистыми созданиями – но не потому, что любил их. Внезапно я догадалась, чего добивается старец своими мольбами. Мыши, подобно крысам, разносили мор, и Аполлон, повелитель света, покровитель муз, бог-целитель – был также богом поветрий.

Мольбы об отмщении возносились к небесам, и я, сама того не сознавая, стала повторять за жрецом:

- Повелитель мышей, отмсти за меня!

- О сребролукий, внемли мне!

- Стреловержец, услышь меня!

И, наконец, запретные слова, подобно желчи, изверглись из моих уст:

- Повелитель поветрий, услышь меня!

9

Ничего не произошло. Ну разумеется! Разве происходит что-то иное, когда мы возносим молитвы богам?

Следующим утром воины, как обычно, собрались еще до рассвета. Под грохот мечей о щиты Ахилл впрыгнул в колесницу и дал сигнал выдвигаться. Когда они ушли, когда стук щитов и крики стихли, лагерь показался брошенным, предоставленным на попечение женщин и детей да горстки седовласых мужчин, оставленных стеречь корабли.

Я застала Хрисеиду за ткацким станком, но, когда она увидела меня, то бросила свое занятие и предложила мне чашу вина. Глядя на нее, я заметила, что движения ее более скованны, чем накануне. Несчастная Хрисеида, она не знала ни одного приема, к каким прибегали женщины вроде Юзы, чтобы умерить аппетит мужчины. Я сама познала не так много хитростей, но Хрисеида не знала ничего, принужденная лечь с Агамемноном девственницей, почти еще ребенком. Впрочем, стоит отметить, что она стойко держалась, искала утешения в служении Аполлону и по временам обращалась к горшку с гусиным жиром.

Помню, когда Рица выразила свое сострадание к Хрисеиде, Юза насмешливо фыркнула.

– А мне не жаль ее, – сказала она. – Если женщина знает, что к чему, то все закончится прежде, чем он приблизит к тебе член.

– Что значит «знает, что к чему»? – возмутилась Рица. – Ей пятнадцать!

– Мне было двенадцать.

Бедная Хрисеида… Агамемнон просто не мог ею насытиться. А какая девушка не зарделась бы от гордости, узнай она, что ее любит или хотя бы желает один из самых могущественных людей Греции? Но только не Хрисеида – она была безутешна и думала лишь о возвращении к отцу. Она говорила мне, что хотела стать жрицей Аполлона, что отец готовил ее, и ей все давалось. Фанатично преданная, она возносила молитвы четыре раза на дню: с восходом, в полдень, на закате и перед рассветом, моля бога о возвращении. Аполлон светоносный, Аполлон, бог врачевания, был одновременно и богом поветрия. Хрисеида как-то предложила мне присоединиться к ее полуденным молитвам, но я отказалась под благовидным предлогом. Хоть я и молилась Аполлону – и молилась истово, – все же мои молитвы требовали уединенности.

Повелитель мышей, услышь меня…

Я возвращалась в стан Ахилла по твердой песчаной полосе между морем и кораблями.

- Владыка света, услышь меня!

Слова беззвучно слетали с моих уст. Я медленно опускалась во тьму, и это зашло слишком далеко, чтобы позволить себе величать Аполлона повелителем света. Вместо этого я отбивала себе ладонь кулаком.

- Повелитель мышей, услышь меня…

- О сребролукий, внемли мне!

- Дидимей, издалека разящий, внемли мне!

Море в те дни было непривычно спокойным, с белесым отливом на поверхности. Волны накатывали на берег и желтоватой пеной вскипали среди мусора, а затем впитывались в песок. Нечто зловещее крылось в этом спокойствии – так бывает за пару минут перед штормом. Я оглядывалась на корабли, на хижины и тлеющие костры, и меня охватывало тяжелое предчувствие.

Под безучастным взором богов я пересекла арену и пошла по тропе через дюны. Эта тропа пролегала через весь лагерь, огибая внушительную кучу отбросов. Не лучшее место, особенно знойным днем. И хотя небо было затянуто облаками, жара стояла невыносимая. Зловоние, мириады черных мух, пот, стекающий по телу, – все это вместе вызывало во мне приступы омерзения. И вместе с тем часть меня тянуло соприкоснуться с этой гнилью, с разложением. Я словно чувствовала, что мое место здесь, среди этих отбросов. В тот миг я не винила в том, что стало со мной, ни Ахилла, ни греков, ни даже войну. Я винила себя.

Когда я проходила мимо помойки, то заметила крысу, копошащуюся в куче отбросов. В этом лагере еда потреблялась в немыслимых количествах, ведь никому не приходило в голову растить пшеницу или пасти скот. Этим объяснялись и размеры местных крыс – я нигде не видела таких холеных и упитанных, как там. Они то и дело попадались на глаза, но обычно прятались при появлении людей. Только не эта. И вообще она вела себя как-то странно, бегала кругами… Я подошла ближе. Шерстка у крысы, обычно черная и лоснящаяся, была встрепана и торчала клоками. Я пошла дальше, но что-то заставило меня обернуться, и в этот миг крыса завизжала. Кровь хлынула из ее рта, она завалилась набок и с минуту каталась в агонии, потом снова заверещала и издохла.

Эта крыса оказалась не единственной, были еще: все на открытом пространстве, и ни одна не пыталась убежать. И чем внимательнее я присматривалась, тем больше их замечала. Маленькие вздутые тушки лежали повсюду среди отбросов. Я даже чуть не наступила на одну, а когда взглянула на нее, то увидела личинок под шкурой. По всей видимости, это происходило уже какое-то время. Я развернулась и побежала прочь. Задыхаясь, преодолела последнюю сотню шагов до ворот. Ввалилась в женскую хижину, еще потрясенная увиденным, но никому не стала говорить об этом. В самом деле, о чем там было рассказывать? Несколько дохлых крыс… Разве это стоит упоминания?

Но я думала о них, пока приготавливалась к ужину, как всегда, уделяя пристальное внимание своей наружности. Одержимость Ахилла моим запахом не дарила мне спокойствия, скорее наоборот. Это произошло так внезапно, и я чувствовала, что все может перемениться так же стремительно. Поэтому старалась хотя бы на людях являть собою то, что Ахилл желал видеть, – живое свидетельство его заслуг как величайшего из греков.

Во время трапезы в зале было знойно, воздух даже обжигал при вдохе. Разгоряченные тела, пламя факелов и даже запах жареного мяса как будто сгущали воздух. Разговоры по-прежнему крутились вокруг Агамемнона и жреца. Никому это не понравилось. Никто этого не понимал. Выкуп, подобный этому, за девчонку – он отказался от него? Он выжил из ума? Даже Ахилл, когда я наклонилась налить ему вина, говорил об отказе Агамемнона.

– Почему он не принял выкуп? Он, самый алчный из живущих…

– Может, он любит ее, – предположил Патрокл.

– Любит… Старый кобель не знает, что такое любовь.

«А ты знаешь?» – подумала я.

Понемногу я научилась видеть в мужчинах личные черты – в большинстве своем они оказывались вполне сносными, но были исключения. Мирон, тучный мужчина средних лет, с копной вьющихся черных с проседью волос. Полагаю, когда-то он бывал в сражениях, но это осталось в прошлом. Теперь Мирон надзирал за состоянием кораблей. И дело это требовало большой ответственности: Ахилл часто совершал набеги на прибрежные города, и флот следовало содержать в полной готовности. Я замечала подгнившие снасти на других кораблях, а как-то раз даже увидела незаделанную пробоину в корпусе. Но в стане Ахилла вы не увидели бы ничего подобного. Его корабли в считаные часы могли выйти в море. Мирон скрупулезно исполнял свои обязанности. И он был из тех, к кому я испытывала неприязнь – личную неприязнь, – и только потому, что он чаще других бросал на меня грязный, похотливый взгляд. Конечно, он ничего не говорил – просто не осмелился бы, – но, когда я наклонялась к нему, таращился на мои груди и тихо причмокивал, так, словно предвкушал сладкий вкус вина.

В ту ночь я наполнила кубок Мирона – торопливо, как обычно, потому что не могла находиться рядом с ним, – и, когда отступила, обратила внимание на его тунику. Ту самую, что я соткала для отца. Я закончила ее за пару дней до того, как меня доставили в паланкине во дворец моего будущего супруга. Вышивка на спине была не так искусна – я никогда не отличалась особыми умениями в рукоделии, – но в каждый стежок я вложила всю свою любовь. Конечно, такое происходило и прежде: в первый же день я заметила на столе золотое блюдо из дворца. Но на сей раз это задело лично меня. Я посмотрела на мясистую шею Мирона, и вновь слова молитвы сорвались с моих уст:

- Повелитель мышей, услышь меня!

- О сребролукий, внемли мне!

- Дидимей, издалека разящий, внемли мне!

- Повелитель поветрий, услышь меня!

10

Жара донимала всех. Во время трапезы то и дело вспыхивали ссоры, одна и вовсе переросла в драку. Даже Патрокл, обычно такой сдержанный, растаскивая дерущихся, ударил одного по лицу, а второго швырнул в стену. После этого повисло тяжелое молчание, и трапеза окончилась без привычного пения.

Даже с наступлением ночи небо мерцало желтым и словно довлело над лагерем, удерживая зной, подобно крышке на котле. После того как убрали блюда, я сидела в кладовой и ждала. Ифис уже с утра страдала животом, как и многие в лагере. Было непривычно тихо – ни звуков музыки, ни голосов в соседней комнате. Спустя некоторое время, озадаченная затянувшимся молчанием и утомленная от духоты и зноя, я вышла наружу и застала Патрокла, одиноко сидящего на веранде.

Я сразу подалась назад, однако Патрокл жестом предложил мне сесть рядом. «Ахилл пошел искупаться», – сказал он. Что-то в его голосе заставило меня повернуться к нему. Я видела белки его глаз и слабые отблески на зубах, когда он улыбался. Тьма укрывала лагерь – ни луны, ни звезд не горело в небе. Кое-где догорали костры, но никто не хотел сидеть у огня в такую жару. В отдалении, подобно сиянию иного мира, мерцали огни Трои.

Казалось бы, приятно сидеть вот так теплым вечером на веранде, но пот скапливался в каждой складке на коже, и не было прохладного бриза, который избавил бы от этой муки. Перед лицом кружили громадные черные насекомые – не мотыльки, не знаю, что это было, – и приходилось постоянно отмахиваться. Запах гнили с помойки забирался в каждый угол и ощущался даже на языке. Я завидовала Ахиллу, но не могла на глазах у Патрокла отправиться вслед за ним к морю. Хоть меня и несколько озадачило, почему он не пошел с Ахиллом. Возможно, тот пожелал побыть один… За трапезой он был на редкость молчалив и лишь раз язвительно отозвался об Агамемноне.

Мы сидели бок о бок и молчали – в самом деле, о чем нам вообще говорить, сиятельному Патроклу и подстилке Ахилла? И это еще самое лестное прозвание тому, чем я была. Но жара, тишина и ночная тьма как будто стирали эти преграды. Я услышала собственный голос:

– Почему ты всегда так добр ко мне?

Поначалу я решила, что он не собирается отвечать, что я преступила черту дозволенного. Но затем Патрокл произнес:

– Потому что я знаю, каково это – потерять все и оказаться игрушкой в руках Ахилла.

Его честность огорошила меня. И в то же время я подумала: «Откуда тебе знать? При всех твоих привилегиях и могуществе как ты можешь ставить себя на мое место?» Я спросила об этом вслух? Сомневаюсь. Но, возможно, вопрос сам собой возник в пространстве между нами. Или так, или же Патроклу нужно было выговориться.

– В десять лет я убил мальчика, – начал он. – Я не хотел этого делать, он был моим лучшим другом. Но мы повздорили, когда играли в кости. Он сказал, что я жульничаю, я сказал, что нет; слово за слово, и я ударил его. Он упал, и я решил, что на этом всё, и пошел было прочь. А он вскочил и ударил меня головой – сломал мне нос, – тут Патрокл коснулся приплюснутой переносицы. – Мне было так больно, что я потерял рассудок. Я просто схватил камень с земли и ударил его. Я думал, что ударил лишь раз, – помню только один удар. Но все было не так: нас видели другие мальчишки, и они говорили, что я бил его непрестанно. Наверное, так оно и было, потому что его лицо превратилось в месиво. Когда меня оттащили, он был уже мертв. Само собой, это было убийство. Его отец был могущественным человеком. Поэтому меня изгнали, увезли к Пелею, отцу Ахилла. И не просто на несколько месяцев – меня изгнали навсегда. И там я встретился с Ахиллом. – Он безучастно смотрел прямо перед собой. – Сомневаюсь, что видел кого-то более жалкого – ну когда не смотрел в зеркало. Его как раз покинула мать… – Он помедлил. – Ты знаешь, что она морская богиня?

Я кивнула.

– Она была несчастна в браке. И в один из дней просто ушла в море. Она и раньше уходила, постоянно так делала, но в этот раз не вернулась. Ахилл отказывался есть, не играл с другими детьми. Кажется, он даже расти перестал. Сложно поверить, но когда я впервые увидел его, он был маленьким заморышем. Пелей уже не знал, что делать, и я пришелся очень кстати, поскольку должен был стать Ахиллу другом. – Он рассмеялся. – Но это и мне пошло в прок.

– Каким образом?

– Он утешил меня.

– Пелей?

– Нет, Ахилл. Понимаю, в это трудно поверить…

Где-то в отдалении послышалось пение, но быстро смолкло. Я почувствовала, что Патрокл смотрит на меня в темноте.

– Ты за всеми наблюдаешь, верно?

Я покачала головой.

– Я вижу.

Мне стало не по себе от осознания, что мой взгляд не укрылся от других.

– И я иногда слышу, как ты плачешь…

– Иногда трудно сдержаться. Женщинам. Уверена, ты никогда не плакал.

– Каждую ночь в течение года.

Патрокл произнес это так легко, что сложно было понять, говорил он серьезно или нет. Я кивнула в сторону пляжа.

– А он долго…

– Возможно, она там.

Я не сразу поняла.

– Ты про его мать? Она по-прежнему приходит к нему?

– О да.

И снова эта странная интонация. Что это, горечь в его голосе? Я представила Ахилла стоящим на берегу, вспомнила его дикую, нечленораздельную речь, из которой я поняла – или думала, что поняла – лишь одно слово: мама, мама. Каково же это – любить человека, подобного ему?

– Ты сожалеешь?

– Что рос сводным братом Ахилла? Вовсе нет. Я раскаиваюсь в убийстве своего друга, но… Нет, они были очень добры ко мне.

Патрокл погрузился в молчание и просидел так пару минут, после чего хлопнул себя по коленям.

– Пожалуй, надо сходить к пляжу, посмотреть, что он там творит.

– Почему ты так о нем тревожишься?

– Привычка, – ответил он, поднимаясь. – Ты ведь знаешь, что Ахилл…

Я ждала, что Патрокл продолжит, однако он лишь улыбнулся и ушел.

Теперь я могла вернуться к женским хижинам, но после этого разговора вряд ли смогла бы усидеть на месте. Поэтому решила пройтись немного по тропе, ведущей к морю. Сердце по-прежнему учащенно билось, и я не знала, почему. Я вышла на пляж в том месте, где ручей струился сквозь гальку и впадал в море. Ахилл и Патрокл стояли в отдалении, у самой линии прилива. Я была слишком далеко, чтобы слышать их разговор, но по жестам казалось, будто они спорили. Вот Ахилл отвернулся, и Патрокл схватил его за руку и вновь развернул к себе. Мгновение они стояли, глядя друг на друга, затем Ахилл подступил ближе и уперся лбом в голову Патрокла. Долгое время они стояли так, неподвижно, не произнося ни слова.

Я отступила в тень, понимая, что увидела нечто сугубо личное, чему не должна быть свидетелем. Многие считали Ахилла и Патрокла любовниками. Об их отношениях всегда ходили сплетни: Агамемнон, в частности, не мог оставить их в покое, и Одиссей был ненамного лучше. Но то, что я видела в ту ночь на берегу, было выше плотской близости и, возможно, даже выше любви. Я не могла постичь этого тогда – и не уверена, что постигла теперь, – но осознала его силу.

11

Следующим утром, когда я шла через дюны увидеться с Гекамедой, среди отбросов лежали сорок семь дохлых крыс. Я сосчитала всех.

По-прежнему стоял безжалостный зной. Воины возвращались с поля битвы бледные, изможденные, готовые броситься друг на друга или, что вероятнее, выместить злобу на рабах. Следовало незамедлительно подавать еду и питье, наполнять горячие ванны. Я опускала глаза, пока прислуживала за трапезой, и чувствовала отвращение ко всем. Я даже избегала смотреть на Патрокла, потому что стыдилась своей симпатии к нему. Вместо этого направляла внимание на воинов, склонившихся над своими тарелками, как свиньи над корытом. Мирон снова надел тунику моего отца, он как будто влюбился в нее. Когда я склонилась через его плечо наполнить ему кубок, он провел мясистым языком по губам, и кровь застучала у меня в висках. Слова эхом разнеслись в сознании: «Повелитель мышей, услышь меня, о сребролукий, услышь меня…» Не знаю, как я пережила тот вечер, но я пережила.

Следующим утром, когда я проходила помойку, дохлых крыс оказалось слишком много, чтобы сосчитать их.

Мы знали, что они наводнили лагерь. А как иначе, если изводилось столько мяса и пшеницы и кругом валялось столько объедков? По ночам слышно было, как крысы копошатся и пищат под полом. Обычно днем их распугивали бродячие собаки, но не в этот раз. Казалось, они потеряли всякий страх и выползали из-под хижин, чтобы издохнуть на открытом пространстве, и всякий раз в жуткой агонии, с дикими воплями и фонтаном крови. Собаки не могли поверить своему счастью: столько крыс и даже не нужно их ловить… Но их было слишком много, и вскоре черные тушки усеивали все тропы. Воины отбрасывали их ногами под хижины, где они раздувались и испускали зловоние.

Мирон был в бешенстве. Он отвечал не только за состояние кораблей, но также и за порядок в лагере. Каждая крыса, что выбиралась на открытое пространство, подыхала на его тропах или – что еще хуже – на его верандах. Конечно, у него хватало людей, чтобы убирать их, но занятно было видеть, как он сам подбирает черные тушки, словно не мог вынести одного их вида. И всякий раз, отправив крысу в мешок, который всегда носил при себе, брезгливо отирал руки о тунику моего отца, а затем проводил по губам тыльной стороной ладони.

В скором времени стали подыхать собаки и мулы. В отличие от крыс, их недостаточно было бросить в кучу подальше от глаз и оставить гнить. Их следовало сжигать. И вот заполыхали костры. К этому времени мужчины начали переглядываться, но ничего не говорили. За вечерней трапезой смех звучал несколько принужденно, но затем, когда разносили чаши с вином, напряжение спадало. И, о боги, как они пили! Каждый вечер, вставая из-за стола, шатались, раскрасневшиеся, самодовольные, чванливые, напуганные… И Ахилл, пивший меньше других, переводил взгляд с одного лица на другое и внимательно следил за настроениями людей.

В тот вечер я как раз наполнила кубок Мирона. Я терпеть не могла, как он причмокивает и словно случайно задевает мою грудь, и потому старалась налить ему вина как можно скорее – и не становиться слишком близко. В этот раз я не рассчитала дистанцию, и немного вина выплеснулось на стол. В общем-то, пустяк, всюду по столам блестели лужи пролитого вина. Но Мирон пришел в ярость, так что вены вздулись у него на лбу. Любая мелочь приводила его в бешенство. Он тотчас вскочил и принялся оттирать пятно тряпкой, бормоча себе под нос. А когда уже садился, то краем глаза уловил какое-то движение. Я стояла прямо позади него и проследила за его взглядом. По полу между двумя столами бежала крыса.

Пока никто больше ее не видел. Но затем крыса принялась метаться кругами, издавая жуткие вопли, и в конце концов завалилась набок, и из ее пасти хлынула кровь. Вот несколько человек повернули головы. Тишина волной прокатилась над столами, один за другим воины прекращали жевать и вытягивали шеи, чтобы посмотреть. Дохлая крыса? Что ж, вряд ли одна крыса могла испортить удовольствие от еды и питья. Они уже отворачивались к своим тарелкам, но Мирон вновь вскочил на ноги. Он уставился на меня.

– Ты, – произнес он. – Ты.

Очевидно, я была виновата и в появлении крысы. Мирон просто не мог вынести ее вида. Крыса наполовину зарылась в тростник на полу, но это не имело значения: он знал, что она там, и то и дело бросал взгляд в сторону небольшого стола, где сидели Ахилл с Патроклом. Ахилл не видел крысу, но в любую минуту мог заметить ее, и эта мысль была невыносима для Мирона. С гримасой отвращения он подошел к тому месту, взял крысу за хвост и выбросил за дверь. Поднялся гул, воины стали издевательски его подзадоривать, кто-то забарабанил по столу, пока Мирон возвращался на свое место. Зачем родился он красавцем… Мирон залился потом, вытер ладонь о тунику моего отца. Воины между тем продолжали реветь куплеты и, когда он вернулся наконец за стол, встретили его ироничными возгласами.

Я двинулась дальше, стараясь поскорее удалиться от него. И тот день окончился, как и многие другие прежде: Ахилл играл на лире, затем я лежала под ним в его постели, сжимая зубы, пока он кусал мои груди и лобызал волосы. После я лежала в темноте с закрытыми глазами и молилась: О сребролукий, Дидимей, разящий издалека, отомсти за своих мышей…

Следующим утром я вышла на веранду и наступила на что-то мягкое. Я уже поняла, что это крыса. Их оказалось там не меньше дюжины. Оставалось лишь гадать, что за сила гнала их прочь из своих темных укрытий, чтобы издохнуть у всех на виду.

В тот день я видела еще множество крыс. Наблюдала, как несколько человек из прислуги Мирона пинали крупную крысу на пляже. Узкие проходы между кораблями чернели от их тушек. Мирон весь день напролет обходил лагерь, ворошил копьем под хижинами, насколько мог дотянуться. Женщины старались не попадаться ему на глаза. Несмотря на крысиное нашествие, лагерь, и в особенности жилище Ахилла, следовало содержать в чистоте, вычищать столы, расстилать на полу свежий тростник, затем приготавливать ванны и готовить пищу – и все это под надзором человека, чей рассудок был явно расстроен. Я никогда прежде не видела, чтобы кто-то трудился с таким усердием и отчаянием. Но, вопреки всем усилиям, крысы его одолели. Расхаживая по веранде и затягивая ремни нагрудника, Ахилл наступил на дохлую крысу и с возгласом отвращения отшвырнул ее ногой. В тот миг выражение на лице Мирона растопило бы самое жестокое сердце. Но не мое.

За трапезой, когда все расселись, Мирон поднялся и закрыл двери. В такую жару это было невообразимо, но никто не возражал. Полагаю, все видели, что он не в себе. Я стала разливать вино, как обычно, но попросила Ифис прислуживать у той части стола, где сидел Мирон. Наполнив все кубки, выпрямилась и посмотрела на него. Его взгляд метался по сторонам: очевидно, он думал, что поздно затворил двери, что крысы уже пробрались внутрь и теперь бегали по комнате. В самом деле? Кажется, я что-то слышала, но возможно, что это тростник шуршал от моих собственных шагов. Мирон всматривался в тени, и временами взор его замирал в одной точке. Я думала: «Он видит их». Но, когда смотрела в направлении его взгляда, там ничего не было.

Спустя примерно десять минут Мирон принялся расчесывать кадык и под мышками. Остальные поддразнивали его: «Блохи завелись, Мирон?» Они, конечно, шутили – у всех были блохи, лагерь кишел ими. Но Мирону в тот вечер было не до шуток. Он поднялся и направился к двери. Кто-то из воинов, решив, что он обиделся, крикнул ему вслед:

– Будет тебе, Мирон, сядь же, выпей.

Сомневаюсь, что Мирон его слышал. Он все чесал горло и под мышками, даже запустил руку под тунику и принялся чесать в паху. Воины стали переглядываться, что-то явно было не так.

– С тобой все хорошо? – спросил кто-то.

Мирон вдруг привалился к стене.

– Смотрите на этих мелких, нахальных гадов, – забормотал он. – Вы посмотрите на них.

Воины за дальней частью стола замолчали и подались вперед, посмотреть, что происходит.

– Смотрите на них, смотрите!

Кое-кто стал озираться, очевидно, ожидая увидеть троянских воинов, рвущихся в двери. Я знала, что он имеет в виду крыс, но их не было в комнате.

Ахилл поднялся на ноги. Мирон оттолкнулся от стены в попытке догнать что-то, видимое ему одному. Однако не прошел он и полудюжины шагов, как растянулся на полу. Не припал на колени и не осел медленно на пол – рухнул, как срубленное дерево.

На мгновение воцарилась тишина. Затем Патрокл подскочил к Мирону, перевернул его на спину и велел остальным расступиться.

– Дайте ему воздуха.

Воины расступились, чтобы пропустить Ахилла. Он опустился рядом на колени и надавил пальцами под мясистой челюстью Мирона.

– Потрогай, – сказал он шепотом Патроклу.

Тот ощупал шею Мирона и кивнул.

– Твердо.

Ахилл запустил руку под тунику Мирона и потрогал под мышками, после чего взглянул на Патрокла и едва заметно покачал головой.

– Лучше перенести его.

Четверо мужчин подняли Мирона, а пятый придерживал его голову. Когда они проходили мимо меня, я почувствовала запах, как от воды в вазе с забытыми лилиями. Ахилл стоял у двери и смотрел, как маленькая процессия пересекает двор. Патрокл между тем обходил столы и успокаивал людей, заверяя всех, что Мирон хоть и болен, но о нем хорошо позаботятся… Беспокоиться не о чем, ведь все знают, что Мирон крепок, как бык, и ему эта ерунда нипочем. Совсем скоро он встанет на ноги и всем задаст взбучку.

Патрокл даже забрал кувшин у одной из девушек и принялся сам разливать вино по кубкам, чтобы все выпили за здоровье Мирона. Взгляды людей были устремлены на него. Вскоре разговоры ожили, и снова звучал смех.

12

Ранним утром я отнесла Мирону болеутоляющий отвар, приготовленный лично Ахиллом. Я наблюдала, как тот прошлой ночью растирал травы и крошил коренья. По одной из легенд, Ахилл обладал удивительными способностями в искусстве врачевания. Не знаю, как оно было на самом деле, – отвар уж точно не исцелил Мирона. Впрочем, нужно отметить, что он действительно облегчал боль.

Мирон полулежал на подушках, растрепанный и потный, и по-прежнему расчесывал себе шею, под мышками и в паху. Его кожа дышала жаром, а язвы начали источать зловоние. Когда я, стиснув зубы, заставила себя ощупать его шею, он ухватил меня за талию и попытался повалить в постель. В тот миг я поняла, что рассудок покинул Мирона. Он все еще всматривался в тени и что-то бормотал о крысах, хотя ни одной не было видно. В редкие минуты его разум все же прояснялся, и в один из таких моментов я спросила его, как он себя чувствует.