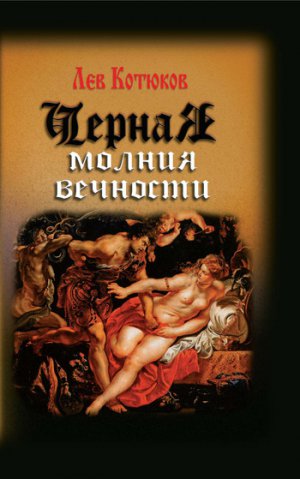

Черная молния вечности (сборник) Котюков Лев

О Льве Котюкове

Лев Константинович Котюков – ныне один из самых известных писателей России. Он – автор более тридцати книг поэзии и прозы, получивших заслуженное признание в нашей стране и за рубежом.

Лев Котюков – первый поэт в истории России, отмеченный за литературные труды Московской Патриархией и Патриархом Всея Руси.

Он – лауреат Международной премии имени Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также лауреат ещё тридцати семи международных, всероссийских и региональных литературных премий.

Лев Котюков – Председатель правления Московской областной писательской организации, секретарь правления Союза писателей России, Заслуженный работник культуры России, главный редактор журнала «Поэзия», академик Международной академии Духовного единства народов мира и ряда других Академий России.

Главные литературные премии:

Лауреат Всероссийской премии имени А. А. Фета – 1996 г.

Лауреат Международной премии имени А. А. Платонова – 1997 г.

Лауреат Международной премии имени Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – 1997 г.

Лауреат Международной премии «Поэзия» – 1999 г.

Лауреат Всероссийской премии имени А. Т. Твардовского – 2000 г.

Лауреат Всероссийской премии имени Н. М. Рубцова – 2001 г.

Лауреат Всероссийской премии имени М. Ю. Лермонтова – 2003 г.

Лауреат Всероссийской премии имени Ф. И. Тютчева – 2003 г.

Лауреат Международной премии имени М. В. Ломоносова – 2004 г.

Лауреат Всероссийской премии имени Н. С. Гумилёва – 2004 г.

Лауреат Всероссийской премии имени Петра Великого – 2005 г.

Лауреат Государственной премии первой степени Центрального федерального округа Российской федерации в области литературы и искусства – 2006 г.

Демоны и бесы Николая Рубцова

Листопад

Памяти Николая Рубцова

Свистит листопад за кирпичной стеной,

Слова, как полова.

Глубокая полночь. Глубокий запой.

Улыбка Рубцова.

И в двери колотят, и в стены стучат —

Вся жизнь на примете.

Но вспомнишь улыбку и вспомнишь тотчас,

Как зябко на свете.

Ну что ж – колотитесь, авось надоест…

А впрочем – открою.

Но как одиноко, когда наконец

Оставят в покое.

Стена. Листопад. Ничего не постичь.

Улыбка и горечь.

И чиркает спичкой о мокрый кирпич

Ослепшая полночь.

Глава первая

Вдруг охолонет душу несказанная боль, провалится на мгновение душа сама в себя, – и померещится, приблазнится невозможное. Застучит тяжелая кровь в висках, словно быстрая вода в замерзающей полынье, – и прошепчет вкрадчиво темное безмолвие:

«Да не было ничего… И Рубцова никогда не было… И тебя не было и нет. В мире этом и в мире ином. Все – обман и морок. Все речения бессмыслены… Всюду прелесть гибельная. Истинное молчание в музыке. Но истинную музыку слышит только смерть…»

Нет, пить надо все-таки меньше!

И в зрелые лета, и в ранние. Как бы ни было скучно на этом свете, господа хорошие. Как бы ни было весело в мире сем, господа нехорошие!

А где сотоварищи?! Где сродники, сверстники, соратники, общники?!

Ничего!.. Лишь живое молчание… А господа давно уже не в Париже… И зримое в незримом, и музыка неслышимая, и слова неверные.

Нет, пить надо все-таки меньше!

Как бы ни было скучно на этом свете! Как бы ни было скучно на свете том!.. С нами и без нас! На мгновение и на веки вечные…

Падающего – толкни! Но не очень больно! И в противоположную сторону.

* * *

Но надо все-таки начать с первой встречи. По-человечески начать, просто и честно. Ну, например, хотя бы так:

«Впервые я встретил Николая Рубцова не помню, где и с кем…», – и закончить так же правдиво: «Не помню, когда видел его в последний раз… А он, наверное, и подавно не помнит…»

Но ладно, хватит ерничать да изголяться! Нужно следовать событиям, ибо они основополагающи, а мои переживания, суждения-рассуждения вторичны и субъективны.

Но сдается: кроме меня, поведать об очевидном нынче уже, к сожалению, некому. Очень, очень жаль!

Но, увы, всех не пережалеешь, даже себя самого… Но постараюсь в своем сочинении пожалеть хотя бы Николая Рубцова, ибо мало его жалели в жизни сей, да и после жизни тоже.

Общежитие Литературного института. Жуткие, пустотно-паучьи коридоры. Мертвый зырк замочных скважин. Яркая тьма и тусклый свет, – и безумный покойницкий голос человека с забытым лицом и прозвищем, скандирующего в заплеванном коридорном углу неведомые стихи:

Придумали – то ступор, то депрессию!

А мне одно покоя не дает:

Как бился Достоевский в эпилепсии?!

Как падал Гаршин в лестничный пролет?!

Ущербный гогот будущего самоубийцы и скрежет ключа за испуганной дверью. И сразу всплывает в памяти:

Трущобный двор. Фигура на углу.

Мерещится, что это Достоевский.

И желтый свет в окне без занавески

Горит, но не рассеивает мглу.

Гранитным громом грянуло с небес!

В трущобный двор ворвался ветер резкий,

И видел я, как вздрогнул Достоевский,

Как тяжело ссутулился, исчез…

Не может быть, чтоб это был не он!

Как без него представить эти тени,

И желтый свет, и грязные ступени,

И гром, и стены с четырех сторон!..

Но тогда я не знал этих стихов, и о Рубцове ничего не слышал, а опьяненный триумфальным поступлением и вселением в общежитие Литературного института имени Алексея Максимовича Горького при Союзе писателей СССР (так громоздко, для большей значимости, любили иные школяры прописывать свой обратный адрес на письмах в родную глухомань), слонялся по полупустому зданию в преддверии неведомой жизни. Приехал я в столицу по каким-то причинам загодя, до начала занятий, – и откровенно заскучал от бездействия и одиночества.

Но, на мою юную удачу, из коридорного полумрака вынырнул человек, оказавшийся не просто живым человеком, но студентом аж третьего курса и моим земляком. И не только земляком, но еще и стихотворцем. Не буду склонять его честную фамилию, ибо он, слава Богу, жив и еще дееспособен, хотя и обращается в общество помощи слабоумным писателям. Но мало ли кто туда нынче обращается! Да почти все!.. Но я не об обществе, я о земляке-стихотворце. След, оставленный им в отечественной словесности, глубок, как незарастающая дорожная колдобина.

Достаточно вспомнить его знаменитую, раннюю строчку, от которой и поныне млеет молодое и немолодое бабьё:Я знаю: настоящие мужчины

Оценивают женщин по ногам!

Недавно, правда, у этого оценщика очередная жена ушла. Не то к турку-строителю, не то к мяснику-соотечественнику. Но надеюсь, не из-за стихов, а по какой-нибудь уважительной причине. А уважительных причин у мужиков, пишущих стихи, в три раза больше, чем у не пишущих. Но тогда он сразу взялся меня опекать, как земеля и корифей, и в первую очередь зловеще предупредил:

«Тут Рубцов с утра шастает… Будет рубль до завтра просить, – не давай. Не отдаст! Он давно никому не отдает… Давай выпьем…»

Надо отдать должное благородству земляка: сначала мы пропили его деньги, а лишь потом мои. Начали пить через пятнадцать минут после знакомства, отключились после обеда, а к закату я прочухался. Покровитель куда-то таинственно сгинул вместе с пустыми бутылками.Когда я буду умирать,

А умирать я точно буду!

Ты загляни-ка под кровать —

И сдай порожнюю посуду.

М-да!.. Так и выскакивают по поводу и без повода строчки Рубцова. Но что делать – так уж получается, и прошу покорно извинить. Короче говоря, достал я заначенный про всякий пожарный случай червонец, с тяжкой головой вышел в коридор распроклятый – и в упор наткнулся на невысокого, коренастого человечка.

– Вы не одолжите мне рубль до завтра?! – безнадежно, но вежливо вопросил человек.

– Нет у меня рубля! И не будет! – грубо отрезал я, мрачно подумав: «Легок на помине! Объявился этот, как его?.. Рубцов, которым стращали…», – и совсем мрачно добавил: – Скоро сам буду рубли спрашивать, так что извини, Рубцов!..

Человечек вдруг взбрыкнулся, скорорастущим грибком враз как бы увеличился в размерах, и обидчиво возразил:

– А не Рубцов я! Он у меня у самого рубль стребовал! А мне перевод только послезавтра придет…

– А где ж этот Рубцов? – бессмысленно поинтересовался я у человечка, который оказался студентом-заочником откуда-то из-под Конотопа да еще литературным критиком в придачу.

– Да туточки рыщет где-то – с несокрушимой хитрой хохляцкой грустью буркнул грядущий украинский Добролюбов – и исчез с моего горизонта навсегда в тусклой вечерней дали казенного коридора, – и, увы, не объявился через десятилетия в силе и славе письменника на желто-блакитном Крещатике.

Настоящий поэт – явление природы, а потом уже культуры и литературы. Николай Рубцов – абсолютное явление русской природы, Божественное ее проявление в отчем слове.

Оно чуждо тем, кто не помнит вкуса родниковой воды, кто не в состоянии отличить ее от профильтрованной водопроводной, кто живет и гордоносно утешается так называемой второй природой, стеклотарной блескучестью банковских офисов и ползучими черными квадратами микрорайонов.

Но отчего суетливы их глаза и лица суетливы? Гнетет, гнетет их нечто вместе с бесовской агрессивной отчужденностью. Оттого так быстро переполняются злобой их пустые души, оттого невыносимы им покой и одиночество. И это, как ни странно, утешает. Совсем слабо, почти незаметно, но все же…

Однако не предвидится пока новых памятников русским поэтам в нашем многострадальном отечестве в ближайшей перспективе, да, сдается, что и в дальней. Монументальное, юбилейное тиражирование классиков – не в счет. Последним русским поэтом двадцатого века, воплотившимся в бронзу, стал Рубцов. Что касается прижизненного и посмертного затяжного полубронзовения Иосифа Бродского, то сие вне моего скромного кругозора, – и дай Господь вечного покоя сему скитальцу и упаси от ложного величия его честное еврейское имя.

О, как, должно быть, зябко, невыносимо зябко, живой плоти ощущать грядущее обронзовение! Самый страшный ночной озноб с похмелья не выдерживает сравнения.

О, как беззащитны памятники!.. Кто угодно может харкнуть в твое металлическое обличье и самую мерзкую гадость про тебя сказать, не боясь быть услышанным.Кто-то странный (видимо, не веря,

Что поэт из бронзы, неживой)

Постоял у памятника в сквере,

Позвенел о бронзу головой,

Посмотрел на надпись с недоверьем

И ушел, посвистывая, прочь…

Рубцов с веселой грустью описывает свой памятник. Но кто этот странный неверящий?! Враг или друг?! Неведомо. И неведомо нынче, как мучилась душа поэта при жизни в ознобе вечности, как маялась от своего провидчества. О ясновидении мы еще вспомним, ибо этот страшный дар был составляющей таланта Рубцова, – и не был во благо таланту.

Нет, не явление природы возникло передо мной под крышей общежития, а… Да сам не знаю! Шел навстречу неухоженно лысеющий, щуплый человек в потертом, тусклом пиджаке, – и прошел мимо, дымя «беломором». Но через мгновение почему-то оглянулся на коридорном повороте. Оглянулся, придержал шаг, моргливо, но цепко окинул меня взглядом, будто вспомнил что-то. Вспомнил, тотчас забыл – и скрылся за углом.

А через час-другой я сидел в пьяном кругу литшколяров и без знакомства чокался граненым стаканом с человеком из коридора – и прозывался сей человек Николай Рубцов. И никому из пьющих не приходило в голову, что «бронзы звень» и вечность рядом.

Кружил за окном вечерний мерцающий листопад осени 1965 года, и уже было написано: «Кто-то странный (видимо, не веря, что поэт из бронзы, неживой) постоял у памятника в сквере, позвенел о бронзу головой…»

И звенели стаканы, и без бронзы звенело в головах, а представитель живой вечности был неказист, хмелен и угрюм. Даже жалковат чуток, ибо остальные присутствующие были моложе, здоровее его; да и, просто-напросто, лучше одеты. Форма явно не соответствовала содержанию.

Но граненые стаканы соответствовали содержимому, водке «Кубанская». Но кто сказал, что форма – уже содержание?! Гегель, что ли?! Вроде бы он. Но, думается, и без Гегеля разберемся с формами и содержанием, а заодно и с содержимым. Не пропадет без Гегеля русская поэзия и поэты, ну разве что какой-нибудь Безыменский или Вознесенский. Но они и с Гегелем пропадут.

Число погружений должно равняться числу всплытий. Эта невеселая присказка моряков-подводников вдруг пришла на ум при воспоминании о Рубцове. И не только оттого, что он имел к флоту прямое отношение, четыре года отслужил на эсминце на Севере, но и оттого, что у поэтов, как и у подводников, число погружений и всплытий иногда не совпадает. Иногда совсем раньше времени, ну просто безобразно раньше срока.

О, круговое поэтическое застолье! Славное времяпровождение! Но ныне оно почти вышло из обихода. А в те угарные 60-е пили не для того, чтобы напиваться, а чтобы стихов вволю начитаться и наслушаться. И потом уже упиться с чистой совестью.

Как правило, в этих застольях первенствовали стихотворцы-декламаторы с хорошей дикцией и с актерскими задатками. О, как великолепно звучали иные посредственные вирши под кубанскую водочку и тихоокеанскую селедочку! Просто дивно звучали, – и вырастали стихотворцы-декламаторы в несокрушимые величины неясного назначения. Уверенно и безоглядно – и в чужих, и в собственных глазах вырастали.

Помнится, особенно проникновенно усердствовал некий Виталюша, рыжеволосый крепыш из непуганой черноземной провинции. Его буквально упрашивали: «Ну читани еще что-нибудь, Виталюша!.. Ну давай, уже водку принесли…»

И Виталюша, значительно помолчав, но не ломаясь, охотно декламировал. И удивительно, но ложились на душу мертвые, подражательные вирши. И даже завидно было, что я не могу вот так вольно, с художественным выражением, нестеснительно вещать всякую ерунду. Но тогда я еще простодушно верил широкозвучащему слову, не зрел в его обманной шири убогого мелководья. Но явственно помнится легкая, бритвенная усмешка Рубцова. Такая легкая, ну просто пуховая.

Нет давно средь пьющих и внимающих Рубцова, а стихотворцы – чтецы-декламаторы из захудалых сельских клубов по-прежнему дурят несельскую публику. Дурят и ухмыляются. И даже уважением к ним проникаешься, это ж уметь надо, столько лет, столько зим!..

Нынче они телеэкраны заполонили, да и раньше из них не вылезали. Выключишь телевизор, а они и не думают исчезать с экрана. Тьфу! Тьфу! Тьфу!!! Креста на них нет!..

Империи развалились, страны разделились, народы окровянились, вихри ядерные пронеслись, кометы просияли, Рубцов в прах и бронзу обратился, – а эти все декламируют, декламируют и декламируют.

О, бессмертное племя шестидесятников! О, брехливые кащеи поэзии! О, накипь и ржа русской литературы! И никак не осыпается вместе с тусклыми ошметьями краски бессильная мертвь в пыльную траву.

Как торчали эти всепогодные мухоморы в годы моей юности на опушке российской словесности, так и ныне все еще торчат, когда я уже почти старик. И всё вопят эти мухоморные рыла, что их теснят, притесняют, топчут. Да не топчет их никто! Они сами все ничтожат. И напоена мухоморьей кровью земля, и травит черная кровь простодушных, и затмевают демоны мороком вторичности первородное, и вязаться с ними нет сил и охоты. Слава Богу, что в новые времена их обойти можно, пусть они подписывают свои расстрельные письма, пусть самочаруются декламацией, – лгущие обречены.

Но не о них речь, тем более, давно за плечами опушка, темь тяжелая слева и справа, – и далеки светлые чащи, но нет им конца – и нет возвратной дороги.Рубцов украшал застолье стихами. Читал тяжело, медленно, верно выбирая слова, внимая словам, а не себе, – и завораживало его чтение. Но не буду лукавить: сами стихи не произвели на меня сначала особого впечатления. А читал он ставшее хрестоматийным:

Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны…

«Это что – на одной ноге, что ли?..» – хмыкнул я, но, слава Богу за общим одобрительным гулом моя придирка осталась нерасслышанной. Но впоследствии я упорно донимал этим замечанием Рубцова. Он морщился, с угрюмой неохотой соглашался, что да, неудачно, неблагозвучно, но упорно не желал редактировать стихотворение, как будто знал, что все равно ему суждено украшать хрестоматии, – и стоит ли огород городить. Кстати, я и сейчас остаюсь при своем мнении и – будь на то воля – враз бы подредактировал кое-какие стихи и строчки Рубцова. Но воля с поэтом в бессмертии. Истинное совершенство для смертных недостижимо, – но, может быть, и бессмертие не ведает полного совершенства. Так что пусть мое мнение остается при мне, – и хватит с Рубцова прижизненного редакторского издёва.

Нет, братцы, пить надо все-таки меньше!

И при чтении стихов, и без оного. И редакторам, и не редакторам! И поэтам, и не поэтам.

Даже непроспавшимся критикессам и поэтессам. А проспавшимся незамужним и подавно. А вот стихотворцы – декламаторы пущай себе пьют что угодно, хоть одеколон «Русский лес», хоть денатурат, – им все на пользу, – и только крепче их луженые глотки от зелья отравного. Пусть услаждают слух неискушенных лжестихами, дабы вволю тешились людским обманом демоны искушающие, дабы как можно дольше дешевый обман не оборачивался мерзкой ложью, ибо демоны – большие эстеты.

Открытая, зловонная, грязная лужа лжи равнозначно отвратна и демонам, и не демонам. И напрасно кто-то упорно хочет кого-то неизвлекаемого извлечь из грязной жижи. Зря переводит силушку и нервы. Обжился в сей вечной луже внечеловек. И уже не выживает в грязи, а живет, взахлеб, полнокровно, необратимо. И совсем ужасно, что немалое число демонов сами нашли пристанище в собственной грязи, уподобились внечеловекам – и живут самоложью. Мельчают люди – и демоны, увы, мельчают.

Но кто сказал, что демоны не верят в Бога?! Должно быть, какой-нибудь президиумный чтец-декламатор пересидев, перегревшись от собственного зада.Демоны верят в Бога – и вера их крепче людской – и никакому атеизму не поколебать их страшную веру. Да, собственно говоря, они сами атеизм придумали ради ускорения Вселенской погибели. И не ради отрицания Бога, а ради самоутверждения, ради борьбы с собственной неистребимой верой, силу коей не измерить простым смертным – да и многим бессмертным она не по плечу.

Куда это сносит меня течение?! Хочу говорить об очевидном, пережитом, а бормочу совершенную невнятицу, будто только протрезвиться собираюсь, будто еще не встал, не вышел, шатаясь, из хмельного, забубенного круга – и голова болит, как после многосуточного слушания гимна Советского Союза.

А круг распался – и гимны никто не поет… И как-то совершенно все необъяснимо…Что было в жизни, то прошло.

Что не прошло – уже проходит,

И все уже произошло,

И ничего не происходит.

Вот так-то! О, какое простое и бесконечно сложное понимание необъяснимого в этих малоизвестных строках Рубцова.

А тут еще кто-то бормочет под руку:

«Тебе хорошо! Ты давно не пьешь…»

Чего уж хорошего-то?! Хорошо там, где нас нет. Тебя б на мое место, запил бы с утроенной силой.

Надо любить свою судьбу, а потом уже себя и все остальное. И Рубцова, помнится, попрекали успехом:

«Тебе хорошо! Тебя печатают…»

Печатали через пень-колоду да и не очень охотно при жизни, но поэт на судьбу не сетовал:Я люблю судьбу свою,

Я бегу от помрачений!

Суну морду в полынью

И напьюсь, как зверь вечерний!

Звери вечерние. Утро седое. Цветы запоздалые. А тут лезут вдруг в голову пустые слова. Или из головы лезут.

«Сложный внутренний мир поэта имеет общественное значение. Стихи предельно раскрывают перед читателем духовные противоречия автора…»

Откуда сия глупость?! Нет, сдается, что не из моей головы. Из каких-то общих статеек о литературе и искусстве. Наловчились писать, собаки. Ишь ты, кто-то запросто чего-то имеет, раскрывает, скрывает, стучит, достукивается…

А сам творец?! Знает ли он свой мир, знает ли он сам себя, в конце концов?!

Тупой и бессмысленный вопрос, как ожидание трамвая на автовокзале, как езда по железнодорожному рельсу на велосипеде, как… Да ладно, хватит изгаляться, ибо есть, не перевелись еще с рыночными реформами люди, способные ответить на сей вопрос безнадежный. Они даже книги о Рубцове пишут и не жалуются на помрачение и недостаток таланта. Правда, я и сам, волей-неволей, отношусь к ним, но на кое-что все-таки жалуюсь.

Я, например, почему-то очень скорблю по поводу отсутствия у себя военных и музыкальных способностей. А так бы давно стал генералом и пел бы под гитару не хуже Розенбаума. А может, и лучше, ведь он всего-навсего подполковник запаса, к тому же медицинской службы.

Интересно, а не был ли знаком Розенбаум с Рубцовым в шестидесятые годы?

В тот ленинградский период житье-бытье Рубцова было отмечено знакомством и приятельством со многими славными евреями города на Неве. Они вкупе с Глебом Горбовским крепко помогли ему на первых порах, в отличие от поэта-патриота, литературного генерала и гонителя Бродского – Александра Прокофьева. Да-да, это он дирижировал судилищем над Бродским. Слава Богу, что Рубцов был работягой, ишачил на Кировском заводе, а то вмиг бы привлекся за тунеядство, а потом, глядишь, и Нобелевскую премию получил. А то ведь обидно: даже премии Ленинского комсомола не удостоился за «Звезду полей». Видимо, перерос комсомольский возраст, но другие, однако, её в пенсионных годах получали – и неведомо за что, может быть, за ненаписанное.Когда б вы, знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда…

Величественно оборонила царственная Ахматова.

Знаем! Знаем!! Очень даже хорошо знаем!!!

И сора кругом полно… И стыда почти никто не ведает.

А стихи вот что-то тяжело растут. Почти не растут…

А может, все-таки не из сора?..

И не без стыда?..И все-таки интересно: был знаком Розенбаум с Рубцовым или нет? Есть какое-то неуловимое созвучие в их фамилиях.

Поэты прощают людям все, но поэтам, как правило, ничего не прощают. За редким исключением, подтверждающим правило.

Глава вторая

Жаждущие в сей жизни неумолимой последовательности могут быть свободны, – я не рекомендую им читать мое сочинение, ибо не являюсь радетелем причинно-следственных связей. Причины еще кое-как принимаю, по последствия-следствия – увольте, сыт под завязку.

Я искренне завидую людям, чья личная подпись никогда не украшала никаких протоколов; и не завидую тем, кто с тупым упорством ожидает какой-то сверхъестественной последовательности от русского человека.

Ко времени моего знакомства Рубцов уже успел отличиться не только на поприще словесности, но, увы, и в единоборстве с «зеленым змием», которое с переменным успехом уныло заканчивалось вничью. По этой причине, а также из-за многочисленных приводов в милицию, как говорится, висел на волоске.

В 1964 году Литинститут возглавил железный ректор-канцлер Владимир Федорович Пименов. Ректорство было для него понижением, ибо до того он занимал – ого-го! – посты. Всеми театрами СССР ведал, в кресло министра культуры метил, но был подсижен завистливыми недругами. Подсижен и понижен за сокрытие своего социального происхождения, из семьи священнослужителя.

В некоторых писаниях-воспоминаниях о Рубцове железного ректора представляют чуть ли не душителем-гонителем поэта, этаким инквизитором от литературы. Резко возражаю, поскольку всё было далеко не так, совсем не так. Не был Пименов демоническим гонителем-душителем, другие тихо подвизались в сей роли, ловко, исподтишка провоцировали поэта, гнали, душили – и задушили в итоге.

А милейший царедворец Пименов, хоть и хмурил свои грозовые, брежневские брови при упоминании Рубцова, но, однако, не исключал из института без права восстановления и переписки, и сквозь пальцы смотрел на его проживание без прописки в общежитии. Именно благодаря Пименову, Рубцов успешно окончил Литинститут, а не был изгнан с позором, как гласят литературные легенды.

Как-то в перерыв между семинарскими занятиями ринулись мы теплой компанией во главе с Рубцовым в пивной ларек-гадюшник, исправно функционировавший недалече от института.

Но, о нюх, о, чутье были у нашего железного ректора!

Воистину только нелепая случайность помешала ему стать министром культуры или физкультуры.

Широко раскрыв отеческие объятья, он перекрыл нам выход на волю, с добрейшей улыбкой вопросив:

– Куда это скачем, пташки ранние?!

Мне думается, это было сказано не без подначки в адрес автора строк: «Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны…»

– Во дворик, воздухом подышать, Владимир Федорович, – смиренно ответил Рубцов.

– Ну что ж, давайте подышим вместе и о художественной литературе поговорим! – жизнерадостно согласился ректор.

Всю перемену он соизволил водить нас вокруг памятника Герцену, неторопливо рассуждая о разных разностях и, как бы между прочим, о вреде пьянства в учебное и неучебное время. Отправляя нас обратно в аудитории, он добродушно погрозил пальцев Рубцову:

– Смотри, Коля, держись!.. Я на тебя надеюсь. А пивнушку вашу я прикрою…

И сдержал свое ректорское слово, лично съездил в райисполком, – и каково было наше разочарование и огорчение, когда буквально через неделю надпись на палатке «ПИВО-ВОДЫ» сменилась на «ОВОЩИ-ФРУКТЫ». Вот таким своеобразным гонялой молодых писателей был Владимир Федорович Пименов, как говорится, тот еще фрукт.

А Рубцову надо было действительно держаться… Но я уже говорил, что скорблю о тех, кто ждет последовательности от русского человека. И о себе малость скорблю, ибо иногда, в приступах слабомыслия, уповаю на эту последовательность, а надо бы наоборот.

Рубцов вне стен общежития обладал удивительной способностью попадать в объятия стражей общественного порядка в самых безобидных ситуациях. И вдвойне удивительно, что он умудрялся находить таких собутыльников, которые почему-то никуда не попадали – и исчезали, «как с белых яблонь дым», с милицейских горизонтов, оставляя бездомного Рубцова наедине с неподъемной чашей советской морали. А он, как правило, брал все на себя, и никогда никого не подставлял.

С ним можно было спокойно идти и в разведку, и в контрразведку. Будь он жив, мог бы, подобно иным нашим литературным борцам с «зеленым змием», с гордостью говорить, что натерпелся и настрадался за свободолюбивые убеждения в коммунистических застенках. Но мне почему-то думается, что скромно помалкивал бы, с грустью внимая «страдальческим» россказням.

Как правило, главным выручателем нашей братии из милицейских передряг был наш однокашник Владлен Машковцев. В шляпе и при очках он смотрелся не хуже любого штатного сотрудника органов, впрочем, без очков и шляпы тоже неплохо выглядел. Но в то весеннее утро, когда пришла весть о задержании Рубцова в местном отделении, великолепный Машковцев почему-то не оказался на посту, то ли в командировку куда-то отбыл, то ли по мужским делам отлучился из-под казенной крыши. Поскольку я тогда числился в растущих авторитетах, пришлось идти и выручать злосчастного Рубцова.

Надо честно сказать, после вчерашнего и позавчерашнего вашему покорному слуге был далеко, внешне и внутренне, до внушительного, бронебойного Машковцева. Слава Богу, наши боевые подруги очень ловко замазали и запудрили мой фингал под левым глазом, ибо перед этим, как сказал Рубцов в каком-то стихотворении: «…повеселились с синими глазами…»

Но костюм на мне был что надо, двубортный, в полосочку, с черной прозеленью. Почти такой же, как у Евтушено во время кремлевской церемонии в честь получения ордена «Знак почета» за неоспоримые заслуги перед советской литературой. А французский галстук, который и нынче ого-го! подаренный какой-то дамой, скрадывал саднящую боль в голове и вселял этакую безнаказанную заграничную развязность и самоуверенность.

Бодро представ перед дежурным чином милиции, молодым аккуратным лейтенантом, я, стараясь не дышать в его сторону, громово, как в военкомате, представился:

– Секретарь комитета комсомола Литературного института имени Горького при Союзе писателей СССР!!!

Лейтенант напрягся, как машинописный лист под копиркой, взгромыхнулся по «стойке» смирно и сделал под козырек, всем своим служебным видом демонстрируя, что ради великой советской литературы он готов в огонь и в воду.

– М-да, мрачновато тут у вас… – сочувственно обвел я рукой тусклую дежурку. – Тяжеловато… Как танку в болоте… – и, не теряя темпа, с потусторонней брезгливостью спросил: – Тут поступила информация, что вами задержан некий Рубцов, наш студент, к сожалению…

– Сейчас, минуточку, выясним! – лейтенант бодро полистал мрачную, конторскую книгу и поспешно доложил: Есть Рубцов! Николай Михайлович… Без документов!

– Ну-ка, ну-ка, приведите-ка сюда этого Николая Михайловича! Наши студенты не шастают без документов! – почти приказал я.

Через минуту из камерных недр предстал Рубцов. Вид его был предельно уныл и жалок: рваная, когда-то, видимо, шелковая тенниска, грязные, пузырчатые штаны, в которых только покойных бомжей хоронить, беспорядочно покарябанная физиономия и аккуратная багровая шишка на лысине.

– Этот, что ли?! – с уничижительным недоумением взарился я на своего товарища.

Воспрянувший было Рубцов растерянно заморгал корявыми, непохмельными глазами, закашлялся, промычал что-то нечленораздельное вроде «…Да я это, я… Кто ж еще-то?..», а лейтенант всполошенно зыркнул на сержанта сопровождения, видимо, решив, что произошла накладка – и надо срочно поискать среди задержанных кого-нибудь поприличней.

Но я царственно успокоил служителей правопорядка:

– Да, да, да, что-то припоминаю… Кажется, это действительно наш Рубцов. Надо же так допиться, до потери лика человеческого! М-да!.. Тут съезд на носу, а он… М-да!.. Что он у вас натворил-то? С такой рожей?! Тьфу!..

Сейчас уже и не помню, какой съезд я имел в виду: партийный, комсомольский или писательский. Насъездились на тысячу лет вперед – и, как оказалось, дураков в России припасено не только для съездов.Но при упоминании съезда откуда-то сбоку, наверное, из стены, поскольку ни слева, ни справа от меня никаких дверей не было, возник седовласый майор. Возник, благородно поздоровался, учтиво и уважительно полюбопытствовал:

– Участвуете в съезде?

– Работаю над докладом, привлечен в качестве редактора-референта! – небрежно бросил я.

– Это хорошо, что привлечены, хорошо, что молодежь, так сказать, творческую привлекают… – одобрил майор и сожалеюще кивнул в сторону Рубцова: – А таких вот нам привлекать приходится!

– К сожалению! – согласился я. – К сожалению, одна паршивая овца может все стадо перепортить! Всю, понимаете, отчетность перед съездом достижений всей творческой интеллигенции… – и грозно гаркнул в сторону пожухшего Рубцова: – До чего ты довел высокое звание советского писателя?! Что сказал бы Горький, что сказал бы твой любимый Маяковский, если бы видел твое безобразие?! (Рубцов исказился в гримасе, ибо терпеть не мог Маяковского). Как я буду смотреть в глаза Александру Трифоновичу Твардовскому?! Как ты теперь будешь смотреть ему в глаза, скотина неумытая?!

– Он с самим Твардовским знаком? – осторожно поинтересовался майор.

– Знаком! – сухо отрубил я. – Лучший ученик… В те годы имя Твардовского, этого советского Пушкина, со всеми вытекающими последствиями из эпитета «советский», было – что там на слуху! – оно гремело «…от тайги до британских морей», а редактируемый им «Новый мир» выписывали и взахлеб читали не только майоры КГБ.

Совсем недавно мы с Рубцовым имели честь получить обратно свои стихи из «Нового мира». Заведующая отделом поэзии, милейшая Караганова, честно сказала, что стихи наши весьма и весьма, что не без интереса их прочитала, но главному, увы! увы! они не приглянулись, но не теряйте надежды, заходите… Не напечатал при жизни Рубцова в своем журнале ясновельможный пан Твардовский, не допустил поэта до своего барственного тела, хотя казалось бы…

Но, наверное, правильно сделал, ибо не соответствовали стихи Рубцова концепции журнала, да и сам он не соответствовал. Не держал потный, дрожащий кукиш в кармане, подобно бойким борзописцам-лауреатам, авторам и не авторам «Нового мира», кормившимся в спецраспределителях ЦК и вместе с Твардовским, выпускавшим лишний пар из общественного котла по указке зловещего Суслова.

И зря нынче многие простодушно удивляются, что не «Новый мир» открыл Рубцова читающей России, а реакционная «Молодая гвардия» и треклятый прогрессивной общественностью, не менее реакционный в то время, «Октябрь». А нечего удивляться, братцы сердечные, Твардовский, поколебавшись, отверг и «Привычное дело» Василия Белова. А Рубцова, думается, отверг без малейших колебаний, как без колебаний оставлял «за бортом литературы» замечательные религиозные стихи и «Окаянные дни» Бунина в своем знаменитом предисловии к его собранию сочинений. Советую кое-кому перечитать эту статью сегодня, которая в пустозвонные шестидесятые объявлялась вершиной советской критической мысли. А лучше не перечитывать, надо по возможности жалеть свои заблуждения, ибо, как правило, они владеют лучшей частью нашей жизни.

Не жаловал советский Пушкин многих и многих настоящих писателей, в том числе и гениального Николая Тряпкина.

Но об этом я услышал совсем недавно из уст самого Николая Ивановича: «Да что я, что для него Рубцов!.. Он другим жил… Без Бога жил! Не хотел Бога признавать! Начальствовать над всем хотел… Самый настоящий Иуда!..»

Это высказывание могут засвидетельствовать прекрасный русский поэт Владимир Бояринов и журналист радиокомпании «Подмосковье» Михаил Ложников, с которыми я побывал на квартире Николая Ивановича. Жестокие слова, но не выкинуть их из песни о нашем многострадальном времени.