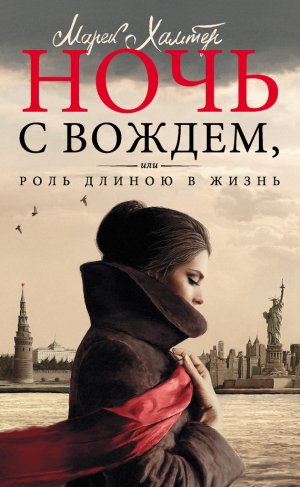

Ночь с вождем, или Роль длиною в жизнь Хальтер Марек

— Боже мой, да кто же это? Дамы, где наша галантность? Прошу вас, немного «хефлехкейт». Чего ты ждешь, Матвей, представь нас. Это наша новая звезда, я полагаю?

Женщины неотрывно смотрели на Марину, прихлебывая чай. Актер сжал Маринину руку и представился, прежде чем это сделал Левин:

— Ярослав Перец Собыленский. Моя мама никак не могла выбрать между Ярославом и Перецем, и я тоже. А ты можешь выбирать, я отзываюсь на оба имени, но больше востребован Ярослав. По русской привычке, я думаю.

Левин представил женщин:

— Вера Коплева, Гита Коплева и Анна Бикерман.

Конечно, Вера и Гита были сестрами.

— Мы не близняшки. Все нас считают близняшками, ан — нет. Вера на два года старше. И очень гордится этим, потому что ей кажется, что она не выглядит на свой возраст. Увы, все наоборот, но здесь приятно жить иллюзиями.

Все засмеялись. Анна с искрящейся улыбкой взяла Марину под руку.

— Когда-то в труппе была одна молодая актриса. Будь осторожна, наш худрук отвык от красивых женщин.

Смех Левина скрыл его замешательство. Он попытался быть серьезным, но Вера ему не позволила:

— Только без речей, Матвей. Мы слишком устали, и все, что надо знать новенькой, заключается в десяти фразах. С Анной и Гитой мы играем двадцать пять лет. Мы вместе решили приехать сюда, в театр Биробиджана. Это было десять лет назад. Разные были времена, и хорошие, и плохие. Одно время мы жили в общежитии. Там стоял вечный гвалт, столько было здесь актеров и актрис, и они постоянно трещали как попугаи. А этот старикан, он, конечно, рядом с тобой проигрывает, но лет сорок назад послушать истории на идише в его исполнении приходили по две тысячи человек где-нибудь в Варшаве или Бердичеве. Ярослав у нас скромный, но я тебе говорю: он работал с Грановским и Михоэлсом в первом еврейском театре в Москве. Если ты и правда хочешь понять, что такое еврейский театр, никто тебя этому не обучит лучше Ярослава. Вот так-то.

Она широко улыбнулась Марине и фыркнула, подмигнув сестре.

— Видишь, Матвей: десять фраз.

Ярослав сказал Марине:

— Ты можешь констатировать, что мы прекрасно пропагандируем себя сами. Вера рассказывает о том времени, когда…

Анна ее перебила:

— Ярослав, твой чай пить невозможно… А ты продумал, чем отметить это событие, товарищ худрук?

— Я полагал, ты хочешь отдохнуть, Анна. Вечером мы можем…

Дверь общежития резко распахнулась.

— Матвей!

На пороге возникла Маша Зощенко; снег забился внутрь валенок и лежал на раскиданных по раскрасневшимся щекам прядях волос. Растолкав присутствующих, она кинулась Левину на шею.

— Матвей, все закончилось! Победа! Под Сталинградом фашисты разбиты!

Зощенко рыдала, вцепившись в Левина, и продолжала целовать его. Марина отошла в сторону, а старый Ярослав, в конце концов, оттащил коммунистку от Матвея. Смех Гиты звенел среди всеобщих возгласов. Левин отстранил Зощенко, пытаясь ее успокоить:

— Маша, да ладно уже, Маша!

Наконец Вере удалось унять ее, а Левин уже искал взглядом Марину. Всхлипывая от радости, Зощенко отвечала на вопросы Анны и Ярослава.

Собственно, новость пришла еще ранним утром, но в нее боялись поверить. Мальчишка-почтальон прибежал к Клитениту сказать, что он поймал сообщение по радиоприемнику. Потом они несколько часов дозванивались в Хабаровск в ожидании подтверждения. Наконец обком подтвердил. Секретарь Приобина позвонила лично ей, Зощенко. Даже поговорить не смогли как следует: обе рыдали от радости. Значит, правда, свершилось! Фрицы под Сталинградом действительно разбиты. Красная Армия загнала их в ловушку. Взяли в плен Паулюса и еще 90 000 немецких солдат. Уже дня три-четыре назад. В восточносибирской глубинке все узнавали с опозданием.

Новость распространилась за считаные секунды. Русские сбежались к зданию обкома, а евреи потянулись к театру. Левин велел открыть двери, наспех украсили сцену. Из подсобки вытащили флаги из красного бархата с серпом и молотом, обычно используемые во время торжественных мероприятий. На одном из полотнищ, подаренных Биробиджану евреями Харькова, на идише была вышита цитата из речи вождя народов: «Главная цель пролетарского интернационализма — единство и братство пролетариев всех народов».

Прямо на сцене с помощью канатов укрепили огромный портрет Сталина с сединой на висках, но сохранившего «царскую» моложавость во взгляде. На щеках вождя играл младенческий румянец.

Очень скоро зал переполнился: женщины, старики и дети окликали друг друга, целовались и обнимались прямо в вестибюле; все это напоминало бесконечный балет. Конечно, были здесь и Маринины соседки, тоже в слезах. Баба Липа поддерживала Бусю, которая навзрыд оплакивала своих сыновей и мужа, не дождавшихся этой победы. Инна спрашивала всех, с кем обнималась, можно ли еще рассчитывать, что ее Изик жив. Марина, оробевшая, будто оглохшая от криков, от этого взрыва эмоций, не решалась к ним приблизиться. Она ушла за кулисы. Неожиданно на нее нахлынули воспоминания о Люсе — Алексее Каплере. Как и многие окружавшие ее женщины не ведали о судьбе своих близких, так и она не знала, жив он или нет.

В противоположном конце сцены появился как всегда деловитый Левин. Он распорядился установить трибуну. Марина решила подойти к нему и предложить свою помощь. Она отодвинула полы тяжелого занавеса и вдруг увидела его, мистера доктора Эпрона, как говорила Надя. Он возвышался над толпой, нежно обнимая женщин и смеясь вместе с ними. В ярком свете его волосы казались рыжеватыми.

Несколько секунд Марина не могла оторвать от него взгляд. Она ждала, что он почует ее присутствие и поднимет на нее глаза. Она почти неосознанно надеялась, мечтала, что вот сейчас он снова вспрыгнет на сцену, прижмет ее к себе, обнимет, как уже давно никто не обнимал. Откровенное и абсурдное желание, непреодолимое, ошеломительное. По счастью, рядом оказались Надя и Гита, нагруженные пакетами.

— Мариночка, пошли, поможешь!

Они где-то добыли разноцветные гирлянды и хотели развесить их над входом, будто к балу готовились.

А в следующий миг на сцену взобрались три или четыре женщины и два длинноволосых седых старика: оркестр состоял из скрипок, кларнетов и бандонеонов. Он разместился под сталинским портретом, а Левин и Зощенко с членами комитета облепили со всех сторон трибуну. Целый час слышалось «ура», люди скандировали имя Сталина и со слезами на глазах аплодировали ораторам; взмывали сжатые кулаки. Ораторы все, как один, повторяли заклятие: «Разгром врага под Сталинградом — первый шаг к полной победе над фашистами. Этот день — начало славного победного пути народов. Отныне мир с надеждой устремляет свой взор на Советский Союз. Завтра Красная Армия будет в Берлине. Жизнь и кровь сынов Биробиджана, отданные делу великой освободительной войны, вечно будут предметом гордости их матерей, жен и сестер. Огромные жертвы ради сокрушения врага, истребляющего еврейский народ по всей Европе, лягут в основу формирования великой нации гениев и мучеников, и евреи всего мира обретут здесь защиту и справедливость, как пролетарии всех стран обрели защиту и справедливость в СССР». Левин читал строки из писем солдат женам и матерям. В них чувствовалась спокойная уверенность в том, что жертвы не напрасны. Старый Ярослав голосом, слабеющим от усталости и волнения, декламировал отрывки из статей Василия Гроссмана, описывающих великий героизм бойцов, оказавшихся в сталинградском аду. Сначала от аплодисментов дрожали стены. Потом из-за однообразия речей радость и волнение стали спадать. Люди смолкали и аплодировали реже. Многие закрывали глаза и опускали головы, словно под грузом невидимого присутствия в зале сотен тысяч погибших в огне волжской битвы. Когда оратор собирался начать очередное выступление, одна из женщин в оркестре внезапно поднялась и запела на идише известную, тысячи раз перепетую песню: «Я другой такой страны…»

В зале ей отозвались два, потом десять, потом сто голосов. Заиграли бандонеоны, скрипки и кларнеты. Весь театр наполнился мощным, волнующим пением, в котором выплескивалось все невысказанное. Недолго поколебавшись, запели и члены комитета. Маша Зощенко схватила Левина за руку. Левин взял за руку Клитенита, а тот — своего соседа. Как по условленному знаку, уже все, взявшись за руки, исполняли в полный голос песню надежды, объединяющей первопроходцев Биробиджана.

Маринины руки сжимали дрожащие пальцы Нади и Гиты. У нее захватывало дыхание от сопричастности общему подъему. Песня, которую раньше она толком и не знала, вдруг вошла в нее, так что она почувствовала себя одной плотью и кровью со всеми окружающими ее людьми. Когда песня смолкла, поднялся общий гул. Гита крикнула на идише:

— Танцы, танцы!

Другие отозвались по-русски:

— Давайте танцевать!

В общем гуле музыканты смотрели на Клитенита и Зощенко. Молодые скандировали:

— Танцевать, танцевать!

Коммунистка заулыбалась. Тут снова раздались аплодисменты, от которых Зощенко покраснела. Крики Гиты и Нади помогли Левину отыскать Марину в толпе. Он поманил ее рукой. Но тут толкотня на сцене заставила его отвернуться. Ряды стульев в зале мешали танцевать, и музыканты перешли со сцены в фойе. Их было прекрасно слышно и на улице. Самые молоденькие уже спустились на скрипучий снег, образуя, под смех и возгласы, танцевальные пары. Струйки пара от дыхания дрожали в солнечной позолоте дня. Надя обхватила Марину за талию. К ним присоединились остальные женщины. Пары, одновременно легкие и неуклюжие в тяжелых пальто и валенках, кружились на снегу, отбрасывая продолговатые заостренные тени.

Появилась Маша Зощенко, тащившая за собой Левина. Они остановились у самого порога. На Левине не было пальто, и какая-то женщина накинула ему на плечи шаль. Послышались смех и аплодисменты. Широкое лицо Зощенко светилось от счастья.

Музыка далеко разносилась в холодном воздухе, и через пару минут подошли «гои». Их было около двадцати человек — почти мальчишки: их лиц не было видно из-под шапок. Гита хотела подойти к ним, но потом обернулась, замахала варежкой, подзывая Надю.

— Иди, иди, — предложила Марина.

— Нет, нет.

Марина перестала танцевать:

— Да не глупи, иди танцевать.

— Баба Липа и Бэлла ругаться на меня будут.

— Я скажу, что по моей просьбе.

Она смотрела, как Надя присоединилась к уже танцующей Гите. А когда она обернулась, чтобы вернуться в здание, он стоял прямо перед ней.

Марина вздрогнула, будто увидела привидение. Во время выступлений она искала его глазами в зале. Он куда-то запропал, что было неудивительно: американцу-то к чему все эти речи? И вот он стоял здесь, в своем огромном, подбитом мехом кожаном полушубке и забавной кепке с большим козырьком. Она сразу догадалась, что он пришел ради нее. Он стоял так близко, что сумел обхватить ее талию своими длинными руками в кожаных перчатках. Американец привлек ее к себе. Марина не сопротивлялась, только чуть-чуть отодвинулась от его тела. Хотя ей и было все равно, что в десяти — пятнадцати метрах от нее пляшут, возможно, наблюдающие за ней Левин и Зощенко. Но это не имело значения.

Они разом, легко и естественно, перешли на «ты». Их засыпанные снегом валенки порой соприкасались, тени двигались в едином ритме. Холод не мешал Эпрону, он прекрасно умел танцевать еврейские танцы, и ей надо было только следовать за ним. Сначала они избегали разговора и даже не смотрели друг на друга. А вот остальные, напротив, за ними наблюдали. Но Марина решила не обращать на это внимания. Она опустила глаза и чуть сильнее оперлась на поддерживающую ее руку Эпрона. Из-за тяжелой одежды они почти не ощущали, как соприкасаются их тела, двигающиеся в одном ритме, то ускоряя, то замедляя свой темп. Они больше не чувствовали холода, будто их сплетенные тела были окружены невидимой хладонепроницаемой оболочкой.

Его слова заставили Марину вздрогнуть:

— Я думал об этом с того самого дня, я каждый день себя спрашивал…

Она не была уверена, что его поняла. Откинув голову назад, Марина посмотрела на Майкла снизу вверх:

— Действительно?

Он улыбнулся как-то неестественно. У него были грустные глаза. Она почувствовала, что он хочет того же, чего и она. А ей хотелось прижаться к нему, коснуться губами его губ. Забыть все, что их окружает: войну, холод, Биробиджан, тех, кто сейчас разглядывает их со всех сторон.

Может быть, они бы и сделали то, что хотели, но тут музыка смолкла. Марина отступила на шаг, но Эпрон удержал ее руку в своей, будто рукопожатие могло спасти их от холода и невзгод. Марина вздрогнула: обернувшись, она увидела, что за ней наблюдает Левин. Взгляд его был жестким, будто замороженным. Он снял шаль и держал ее в руке, бросая холоду вызов. Зощенко рядом с ним уже не было. Она что-то говорила музыкантам, а те собирали инструменты. Левин резко повернулся на каблуках и тоже скрылся в вестибюле театра.

На прощание Эпрон сильно сжал Маринину руку сквозь перчатки. Он шепнул:

— С товарищем Левиным надо быть осторожнее. Из-за меня у тебя будут неприятности. Оно того не стоит.

Он повернулся к ней спиной и пошел прочь. Марина ошеломленно наблюдала, как Майкл широким шагом пересекает площадь перед театром. Ей показалось, хотя она и не была в этом уверена, что последние слова американец произнес по-русски абсолютно без акцента. Но, может быть, он просто говорил слишком тихо?

Молодые женщины вокруг запротестовали. Зощенко вернулась на порог театра объявить, что танцы окончены: было слишком холодно, музыканты не могли больше играть, и все рисковали замерзнуть насмерть. После нескольких вялых попыток возразить все замолчали. Толпа распалась на отдельные группы. К Марине никто не подходил, даже Надя и Гита.

В тот вечер в их доме стояла необычная тишина. Движения женщин были замедленными, словно тяжелыми. Они старались не смотреть друг на друга. Сделав необходимые дела, все разошлись по своим комнатам, а не задержались, как обычно, поболтать на кухне. Казалось, от былой радости уже ничего не осталось, ее вытеснили страх и печаль. Бабушка Липа даже не вспылила, когда Надя и Гита вернулись глубокой ночью. Они съели остатки теплого супа, оставленного для них в печи, и не стали рассказывать, где они были. Никто их и не расспрашивал.

В доме было тихо и темно. Лежа в постели, Марина вновь и вновь будто слышала голос Эпрона: «Из-за меня у тебя будут неприятности. Оно того не стоит». Дура она, дура, вообразила невесть что! Как бывает у одиноких женщин, на нее нахлынули фантазии, столь разнообразные и безумные, что ее мозг закипал, как котел. Небось, этот американец так развлекается со всеми… этот мистер доктор Эпрон, который так хорошо умеет лечить! Выходит, она обманывала себя. Впрочем, когда Марина закрывала глаза, то виделся ей вовсе не Эпрон, а ледяной взгляд Левина. Потом ее возбуждение сменилось усталостью. Она уже засыпала, когда дверь приоткрылась и кто-то украдкой проник в комнату. Марина резко вскочила, тараща в темноте глаза и тяжело дыша:

— Надя, это ты?

— Нет, это я, Бэлла. Не зажигай свет.

— Что случилось?

Бэлла нащупала край кровати, присела. Ее шершавые пальцы коснулись Марининой руки и легонько сжали ее.

— Тихо, просто слушай.

Несмотря на полную темноту, в которой она не могла видеть лицо подруги, Марина знала, что та ей скажет.

— Ты тоже хочешь попросить меня не встречаться с американцем?

— Помолчи и послушай. Я знаю, что ты не девочка. И мы не дети. Мы повидали переселенок вроде тебя, но уже два-три года как такие здесь не появляются. Если ты здесь, наверняка с тобой что-то приключилось такое, что тебе больше некуда деваться.

Тон разговора был жесткий, но Бэлла мягко взяла своими пальцами Маринину руку и прижала к себе.

— Об этом не беспокойся. Здесь у всех свои секреты. И «проступки», как они говорят.

— Я знаю, что произошло с твоим мужем.

Произнеся эти слова, Марина тотчас же об этом пожалела. Бэлла что-то пробурчала, но Маринину руку не выпустила.

— Тогда ты знаешь, что может случиться. Надо быть осторожней. Здесь, в Биробиджане, — как везде. Не стоит думать, что ты в безопасности. С Матвеем и Зощенко держи ухо востро. Матвей хочет тебя. Хочет с той минуты, как тебя увидел. А Зощенко вполне способна тебе от ревности глаза выцарапать.

Марина отклонилась и оперлась спиной на подушку. Она забрала свои пальцы из ладони подруги.

— Ну и ладно, значит, я могу спокойно танцевать с мистером доктором Эпроном.

Бэлла проговорила тихо, но твердо:

— Левин тебя ни с кем делить не станет.

— И что же мне теперь делать?

— Главное — не подходить к американцу… Матвей, в конце концов, Зощенко приструнит. Только не ссорься с ним.

Марина молчала, а Бэлла продолжила:

— Ты не задумывалась, почему Матвей еще здесь, хотя все мужики уже месят грязь в окопах?

— Задумывалась.

— Протекция… Товарищ худрук метит в партийное начальство и тогда уж развернется.

— А что они все имеют против доктора? Он лечит, больница работает благодаря ему… Его помощь здесь нужна. В чем его можно упрекнуть?

— Не будь наивной. Пару лет назад, если им кто-то не нравился, его объявляли троцкистом, предателем дела революции, врагом народа. Так они поступили с Мойшей… А теперь мода на шпионов. И что бы тут делать американцу, кроме как шпионить?

Марина по-прежнему молчала: Бэлла была права.

После паузы Бэлла вновь взяла Марину за руку и тихо продолжила:

— Будь осторожна. Баба Липа беспокоится о тебе. И я тоже. Мы тебя любим.

Бэлла поднялась. Лицо Марины скривилось: она пыталась сдержать подступившие слезы.

— Бэлла, а ты, правда, думаешь, что он может быть шпионом?

— Почему бы нет? Все возможно.

Подруга хмыкнула и еще понизила голос:

— Партийные говорят, что шпион похож на паразита с крысиной мордой. Может, ошибаются?

Марина улыбнулась, слыша мягкие шаги в направлении двери.

— Бэлла!

— Ну что?

— А если уже слишком поздно? Если я все равно хочу быть с ним?

Было так тихо, что Марина решила, что Бэлла уже вышла из комнаты. А потом подруга произнесла на одном дыхании:

— Да хранит тебя Господь! Если Он есть.

Вопреки ожиданиям, Левин даже намеком не помянул американца ни на другой день, ни позднее. Он был занят на партийных совещаниях и в театре показывался редко. Марина узнала от Нади, что Эпрон поехал в колхоз, где у кого-то была серьезная травма. Хотя этот большой колхоз находился всего в тридцати километрах к юго-востоку от Биробиджана, по снегу добираться туда приходилось целый день. Прибыв на место, доктор сообщил по телефону из местной воинской части, что отсутствовать в городе будет не меньше недели. Марина начала работать с Анной и Верой. Актрисы помогли ей выучить несколько знаменитых ролей из постановок по сочинениям Переца, Шолом-Алейхема и других еврейских классиков. Долгие дни, наполненные работой, завершались уроками идиша с бабушкой Липой. Марина падала от усталости, но это приносило ей удовлетворение. Днем она не думала об Эпроне. Его лицо, долговязая фигура, и как он обхватил ее за талию во время танца — все это приходило к ней лишь по ночам. Она сдерживала себя и не спрашивала у Нади, вернулся ли он из колхоза. Когда Левин заходил в театр, он заставал актрис за работой, а Вера каждый раз рычала на него, чтобы им не мешал. И вот дней через десять после празднования победы под Сталинградом, когда Марина без устали повторяла отрывки «Блуждающих звезд» Шолом-Алейхема, стараясь улучшить произношение, старый Ярослав присел рядом с чашкой чая в руке:

— Ай-ай. Боюсь, девочка, что ты из кожи вон лезешь безо всякой нужды.

— Почему?

— У меня плохое настроение. И плохое предчувствие. Нам скоро запретят играть на идише, считаные дни остались.

— Вы уверены?

— Пока не совсем. Но мир слухами полнится. И это еще не самый страшный слух.

Ярослав вынул из кармана халата трубку, которую всегда захватывал в театр. Он набил ее, украдкой глядя на Марину. Она тоже с удивлением наблюдала за ним. Он совсем не казался тем импозантным и слегка ироничным актером с отточенной дикцией и почти светскими манерами, которого она впервые увидела чуть раньше. Он словно поддался собственной старости, но стал от этого мягче. Теперь он был похож на всех старых евреев — растрепанных, бородатых, слегка сутулых, которых она видела здесь и там в биробиджанских магазинчиках. Жизнь будто концентрировалась во взгляде их много повидавших глаз. Или этот образ старика он разыгрывал специально для нее? В ответ она улыбнулась.

— Ты быстро запоминаешь, что неплохо. Что выучено — не потеряно. Жаль, что ты только теперь приехала, Марина!

Он помял сигарету и, прикрыв глаза, сделал несколько затяжек.

— Ты бы видела, что здесь творилось десять — пятнадцать лет назад! Сумасшествие! Ехали отовсюду. Украина, Белоруссия, Крым, Урал, Аргентина, Канада! И все мечтали об одном: построить новую родину для евреев. Мошкара и мороз никого не пугали… Ужас был! И комары страшнее холода. Но люди не отчаивались. Нас не пугали даже японские обстрелы с территории Маньчжурии. Мерзавцы прятались на островах посреди Амура и стреляли в рыбаков. Это чистая правда. Приходилось патрулировать. Помню, песня еще была: «У высоких берегов Амура…». А часовые — это мы. И кое-кто из нас был на такое способен! Я знавал евреев, которые жили охотой на тигра и медведя. А другие землю под пашню расчищали прямо в тайге. Так возник колхоз «Вальдгейм»… Это значит «дом в лесу». Непросто было, но «Вальдгейм» выстоял. Весной сама увидишь, как там красиво! Ну, до полумиллиона евреев, как планировал наш великий Иосиф Виссарионович Сталин, мы все же не добрались. Было тысяч тридцать, может, чуть больше. Но тридцать тысяч евреев на своей земле! И никто им не мог запретить дышать и обрабатывать эту землю. И никто им не угрожал. Тридцать тысяч мужчин, женщин и детей, которых больше не считали людьми второго сорта, не называли перекати-полем. Это немало.

Ярослав слегка покачивал головой в такт собственным словам. Кружки дыма от его трубки словно повторяли форму венчика его седых волос. Он не грустил о прошлом, напротив, казался радостным, помолодевшим, словно радостные воспоминания подбадривали его.

— А могло быть еще лучше. Ты не видела в Москве фильм «Искатели счастья?» Это о нас, о первопроходцах Биробиджана. Как все здорово начиналось! Как в мечтах. А таланты какие! Один Биньямин Зускин чего стоит!.. А Блюменталь-Тамарина! Не говоря уже о песнях нашего дорогого Исаака Дунаевского… Они все здесь выступали. И Михоэлс тоже, представь себе. Какие минуты мы пережили!

Несколько минут он молча смотрел на Марину, будто хотел дать ей время пережить те же радостные мгновения.

— Мечтать — это прекрасно, Марина, надо мечтать. Особенно когда это не получается. Да, здесь многое изменилось. Но Биробиджан все еще Еврейская автономная область. Можно взять карту и показать пальцем. В Биробиджане и сейчас есть улица Шолом-Алейхема. Евреи тут уже не составляют большинства? Да, но здесь они у себя дома больше, чем где-либо. Пойди на почту, пойди в обком — и увидишь на стенах объявления на идише. А театр? Наши избы, наши деревянные дома неказисты, но еврейский театр-то есть! А сколько слышали его стены! Ты видела список в кабинете у Матвея? Музыканты, что здесь гастролировали: Ойстрах, Гилельс, Зак, Тамаркина, Гринберг, Фихтенгольц… я еще не всех назвал. Именитые, с наградами от самого Сталина!

Ярослав тихо засмеялся, качая головой. Трубка его погасла, и он не пытался снова ее зажечь. Голос его вдруг изменился, будто потускнел и задрожал.

— Расскажу тебе, Марина, мою теорию. Стены хранят музыку нашей мечты, вот что приводит нацистов в бешенство и в Польше, и на Украине. И они разрушают, разрушают, разрушают опять и опять… Уничтожить всех евреев мира им уже мало. Им надо разрушить наши стены, чтобы наши мечты и устремления их не беспокоили. Не стоит вам бояться наших устремлений, тем более когда все так тяжело.

Он бросил на Марину добрый взгляд влажных стариковских глаз, пошарил рукой в кармане халата и извлек оттуда странный цветок с темно-синими лепестками и серым мохнатым стеблем.

— Здесь его называют амурским бриллиантом. Он, кажется, из семейства орхидей. Вдруг вылезает из-под снега где-нибудь на берегу реки.

Он протянул цветок Марине:

— Возьми. Это от доктора Эпрона. Я сегодня утром у него был: проблемы со здоровьем, как у всех стариков. Мы о тебе говорили, и он попросил тебе его передать.

Поколебавшись, Марина взяла орхидею, ее рука слегка задрожала. Ее удивило ощущение от прикосновения к стеблю, бархатистому, словно кожа. Ярослав пристально смотрел на нее. Он ждал, но она молчала, а поэтому он продолжил сам:

— Если хочешь совет старого дурака, так вот… Любовь — это тоже мечта. И от нее тоже можно умереть, а можно и выжить. Но если отталкивать ее, делать вид, что ее нет, когда внутри все кричит от боли, — это хуже, чем смерть. Станешь перекати-полем, будешь блуждать до конца времен… Эпрон — хороший человек, Марина. Не слушай тех, кто говорит обратное. И он ждет тебя… Нет, нет, он мне ничего такого не говорил. Но я знаю.

Поздним вечером, уже почти ночью, Марина подошла к больнице — к одному из немногих зданий с освещенным крыльцом. Эпрон жил над аптекой. Он долго не открывал. Когда он спустился и открыл, Марина, стоя в снегу, уже стучала зубами от холода. Он приподнял ее и внес в тепло дома, а она только повторяла:

— У меня из-за тебя будут неприятности. Но это неважно.

Вашингтон, 24 июня 1950 года

Она оставалась какое-то время в необычной позе, скрестив руки на груди, положив ладони себе на плечи, словно обнимала саму себя. Она говорила, полузакрыв глаза, с блуждающей на губах улыбкой. Так улыбается ребенок, вспоминая удачную шутку.

— Ну вот, — произнесла она, подняв голову и опустив руки.

Повисла пауза, и Мундт нахмурил свой высокий лоб:

— Что вот?

— Мы стали любовниками, Майкл и я. Я думаю, вы не будете требовать от меня подробностей?

Двойной подбородок Вуда подпрыгнул. Смешок Ширли слился со стрекотанием машинок обеих стенографисток. Мундт покраснел до ушей, а Кон продолжил за нее с учтивым видом:

— А потом Левин решил прекратить вашу связь.

— Он о ней не знал. И другие тоже не знали. Я была осторожна, а Майкл тем более. Днем мы никогда не встречались. Кроме того первого раза, мы всегда встречались в театре, как предложил Майкл. Там много было всяких потаенных уголков. Это было даже забавно, как будто мы снова стали подростками. Мы забирались туда через складскую дверь позади здания. Майкл соорудил что-то вроде отмычки. У него к таким вещам был талант. Говорил, что пальцы хирурга могут все. В общежитии я врала, что должна ходить на репетиции, чтобы все было готово к местному празднику. Если бы кто-нибудь пришел проверить, он бы меня застал на месте, но никто меня никогда не проверял. Бэлла и баба Липа, скорее всего, догадывались, но молчали. С Надей было сложнее. Может, она тоже подозревала? Пару раз она решалась меня проводить и сидела несколько часов в вестибюле, глядя, как я повторяю одни и те же фразы или играю немые сцены. А Майкл прятался рядом. Это было даже забавно. Однажды он уснул за кулисами, и его чуть не застала уборщица.

— А что, охраны в театре не было?

— Зачем охранять ночью здание театра в сибирских лесах? В любом случае все это продолжалось недолго. Два месяца. А Майкл еще и много времени проводил за пределами Биробиджана, разъезжая по всей области.

— Он уезжал надолго?

— На несколько дней, на неделю. Иногда пропадал дольше из-за снежных заносов. Мне всегда его отсутствие казалось долгим. Когда он возвращался, то привязывал красную ленточку к ставне моей комнаты.

— Красную ленту?

— Да, он ее привязывал ночью, так что никто не видел. Даже я.

Это веселое воспоминание заставило Марину заулыбаться. Маккарти и Никсон начинали терять терпение. Выслушивание рассказов о любовных похождениях не входило в их обязанности. Вероятно, Кон это почувствовал.

— Агент Эпрон рассказывал вам, что он делает вне Биробиджана?

— Немного, в частности, когда пытался обучить меня английскому языку.

— Он вас обучал английскому?

— А кто еще мог меня обучать?

— О чем он рассказывал?

— О больных, которых лечил, о людях, которых встречал. О животных. Он их тоже лечил. Ветеринары были только в крупном колхозе «Вальдгейм». Его часто просили лечить скот на фермах. И ему это нравилось делать. В тайге ему иногда попадались медведи и волки. Он их фотографировал. Он прекрасно фотографировал и подарил мне несколько снимков.

— Вот как. А где же они? Мы не нашли у вас фотографий.

— У меня их больше нет. Разве я могла их хранить?

— А кто их ему проявлял?

— Он проявлял сам. Он организовал мини-лабораторию в больнице. Я же вам говорила, что у него было целое исследование об эпидемиях в Биробиджане. И он хранил рентгеновские снимки больных.

— И ему позволяли?

— Да.

— Он бывал на маньчжурской границе?

— Да, он любил ездить на машине вдоль берега Амура. Но там было запрещено снимать.

— А он никогда не говорил вам, что переправляется через границу на другой берег Амура?

— Нет.

— И вы ни о чем не подозревали?

— Подозревала о чем? Что он шпион? Нет. Он ничего не скрывал. Все видели его фотографии: он их прикнопливал к стенам больницы. Женщины просили сфотографировать их с детьми. Конечно, позднее, когда я узнала… когда мне сказали… Но это не имело значения.

— Что не имело значения? Я вас не понимаю.

— Вы полагаете, что я задумывалась о том, шпион он или нет?

— А могли бы…

— А вы когда-нибудь были влюблены?

— Мисс Гусеева!

— Мы слишком мало времени бывали вместе. Майкл был иностранец и все делал не как другие. Он не боялся, как мы. И это мне нравилось в нем. Вы полагаете, что мне хотелось портить наши краткие встречи какими-то подозрениями? Я знала все, что было для меня важно: что это человек, которого я люблю. Не так, как я любила Люсю. И не для того, чтобы доказать себе, что я еще жива. Это было другое. Вроде путешествия в иную реальность, познания скрытых сторон самой себя. Полюбить что-то, чего не знала прежде, перестать постоянно думать лишь о самой себе и стать лучше…

— Мисс Гусова…

Хриплый возглас Никсона заставил меня вздрогнуть: я не видел, как он наклонился к микрофону.

— У вас есть хоть какие-то доказательства, что вы сказали правду?

— Доказательства?

— Записка от Эпрона? Любовное письмо? Хоть одно написанное слово, доказывающее, что вы все это не выдумали?

— Вы же прекрасно знаете, что нет.

— Эпрон никогда не писал вам? Ни одной записки?

— У меня их давно уже нет.

— Тогда почему мы должны вам верить?

Маккарти воспользовался случаем:

— По-вашему, если вы будете часами твердить нам одно и то же, мы вам поверим?

Марина не возразила. Она смотрела на них, словно на свору псов, готовых сорваться с цепи. В ее потухшем взгляде читалась покорность судьбе, от усталости она казалась некрасивой. Она сопроводила свой ответ лишь едва заметным презрительным жестом.

— А вы можете доказать, что я лгу? Вы, с вашим ФБР и вашей полицией. Вы обыскиваете мою квартиру, допрашиваете моих знакомых…

Ответ побежденной, произнесенный глухим и неуверенным голосом, вызвал у Маккарти и Никсона одинаковую ухмылку. Маккарти просюсюкал:

— Наш долг, мисс, как и долг всех граждан нашей страны, состоит в том, чтобы защитить ее от самой страшной из когда-либо известных угроз. А в вашу искренность, мисс, я не верю. Вы лжете с того момента, как предстали перед нашей Комиссией. Все, что мы слышим уже два дня, — одна сплошная ложь.

Никсон подхватил своим визгливым голосом:

— По-моему, все было совсем иначе… И я скажу вам, что произошло на самом деле. Ваши хозяева из МГБ специально послали вас в Еврейскую область, в Биробиджан. Не играть в еврейском театре, а соблазнить этого американца. Этого Майкла Эпрона. Вашей задачей было стать его любовницей. Подобные методы нам хорошо известны. А с вашим Левиным, если только он вообще существовал, вы вместе представили дело так, будто у бедной женщины возникли проблемы со злым начальником из ГБ. И Эпрону вы, вероятно, рассказали ту же историю: ночь со Сталиным, самоубийство его жены. Замечательная история! И такая хорошая приманка для американского агента! Эпрон ни в чем не усомнился. Вы знаете, как обделываются такие дела. Когда за работу берется такая красивая женщина, ей любой поверит. И Эпрон вам доверился. Вам захотелось узнать, делает ли он другие фотографии, кроме тех, что показывает всем подряд. Например, не фотографирует ли он советские военные укрепления на границе. И когда вы получили, что искали, — конец агенту Эпрону… Бог ведает, как там у вас с ним обошлись! Какие мучения выпали на его долю! И тогда вашим хозяевам пришла прекрасная мысль заслать вас сюда, в Соединенные Штаты. С поддельным паспортом, который вы нашли среди вещей агента Эпрона. Чтобы выдавать себя за его жену, а тем временем сплести предательскую коммунистическую сеть, способную выведать секреты нашего нового оружия…

Никсон резко остановился, чтобы перевести дух, очень довольный собой. Потом он снова заговорил, усмехаясь:

— Как вам моя версия, мисс Гусова? Похожа на правду, не так ли? По крайней мере, больше похожа, чем ваша.

Маккарти не дал Марине времени ответить:

— С кем вы связаны в советском консульстве в Нью-Йорке, мисс? По приезде вы виделись с Леонидом Квасниковым и Александром Феклисовым?

— А как вы объясните, что поселились прямо под квартирой мистера Мортона Собелла?

— Кого из ваших знакомых в Голливуде вы еще уговорили работать на Советский Союз, кроме миссис Лилиан Хеллман и миссис Дороти Паркер?

— Вы знаете, что вас ждет, мисс? Тюрьма — не самое серьезное наказание для таких, как вы. В нашей стране шпионов приговаривают к смертной казни… Если только вы не начнете лояльно сотрудничать с Комиссией.

Когда они оба наконец замолчали, словно сумасшедшие, которым вдруг наскучило бить в барабаны, Марина была белее полотна. Ее погасший было взгляд теперь излучал только ненависть. Никто не мог бы предсказать такой реакции. Она вскочила, прежде чем охрана смогла ее удержать. На столе перед ней, кроме нескольких листков бумаги и карандашей, находился только недопитый графин с водой. Его-то она и выбрала и, ухватив за горлышко, метнула в голову Никсона. Тот инстинктивно отпрянул в сторону, как раз вовремя. Графин, отскочив от его плеча, ударился о стену и разбился. Полицейские набросились на Марину, которая продолжала сопротивляться, выкрикивая оскорбления в их адрес сначала по-английски, а потом и по-русски. По-русски она заговорила на людях впервые. Полицейские прижали ее к столу, так что она почти задохнулась. Я слышал, как с треском лопнула бретелька на ее платье. Когда ей надевали наручники, она застонала от боли. И тут же смолкла. Когда ее поставили на ноги, то пряди от развалившейся прически падали ей на лицо. Никсон и Маккарти тоже стояли. Кон оказался рядом с ними. Никсон морщился, потирая плечо. Он был бледен как полотно, к тому же плохо выбрит и напоминал какого-то злоумышленника из фильма Джона Хьюстона.

Вуд приказал охране увести Марину. Тут я осознал, что сам вскочил на ноги и что Ширли с коллегой тоже стоят около своих столиков. Только Мундт сидел не шевелясь, словно в ступоре. На лица Маккарти и Никсона вернулась усмешка. Последний, казалось, был так горд собой, будто только что едва не попал под автоматную очередь банды Багси Сигела.

Вуд постучал своим молотком по столу и объявил, что слушания временно приостановлены. Он предложил пригласить к Никсону врача, но тот ответил, что в этом нет необходимости. Этот крепкий парень только что вышел победителем из жестокой схватки с женщиной. Члены Комиссии посмеялись, а потом начали что-то тихо обсуждать. Я догадывался о сути переговоров: Марина подписала себе приговор. Она и подумать не могла, какую выгоду они смогут извлечь из этого инцидента, если он попадет в газеты. Мне стало дурно. Я приблизился к Ширли, но та отшатнулась от меня как от зачумленного. У меня перехватило дыхание.

— Что происходит, Ширли?

Она даже головы не повернула. Я собирался проявить настойчивость, но ее коллега смерила меня взглядом в стиле Аль Капоне. Что я наделал, черт возьми! А русская идиотка еще и подписала себе смертный приговор прямо перед Комиссией!

Я решил потихоньку выскользнуть из этого сумасшедшего дома и выкурить сигарету в главном холле, чтобы собраться с мыслями. Это было не слишком умно: едва полицейский закрыл за мной дверь зала заседаний, на меня набросились полдюжины коллег.

— Что там произошло? Кто кричал?

— Что сделала русская?