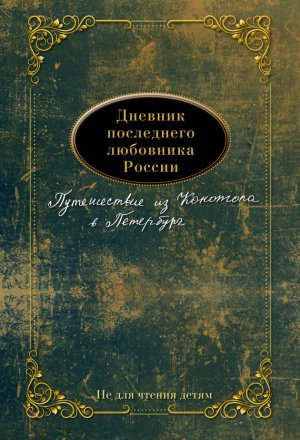

Дневник последнего любовника России. Путешествие из Конотопа в Петербург Николаев Евгений

Читать бесплатно другие книги:

«Любите ли вы театр, как я его люблю? Тогда пососите лимон, чтобы унять непроизвольные движения горт...

«Мой любимый литературный герой – Скалозуб. Любимый чин – фельдфебель. Точки зрения наилучше классиф...

«– Пригласили в телевизор. Престижное ток-шоу. Интеллектуалы дискутируют: почему приблатненный жарго...

«Автомобиль, как известно, толком появился в Германии и набрал мощь в Америке. К 1917 году по миру б...

«Еще раз повторим: упадок страны, народа, государства начинается не с падения экономики, или политич...

«Это как бы вводное минисловосочетание испещрило обыденную речь как сыпь. Обсуждение его паразитичес...