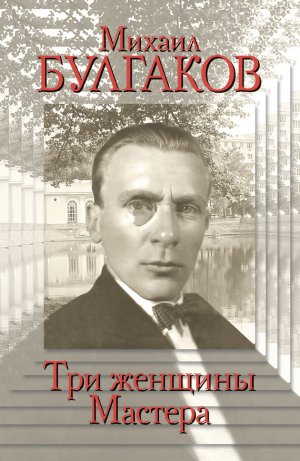

Михаил Булгаков. Три женщины Мастера Стронгин Варлен

В том же номере газеты, где был очерк об Аксенове, опять огрызнулся на Михаила Булгакова Вокс в заметке «Теревсат»: «Будет лишним детально остановиться на программе, достаточно упомянуть, что в начале вечера после «Интернационала» вышел «модный» литератор со словами-пустышками о целях театра революционной сатиры».

– Надоел мне этот пасквилянт, – помрачнел Михаил. – Тася, будь добра, составь список всех его пасквилей обо мне. Возьми подшивку газет…

– Мне несложно это сделать, Миша, – сказала Тася, – но зачем? Мы скоро уедем отсюда. И все забудется. Если ты так серьезно реагируешь на проделки этого ничтожества, то выдержишь ли, если за тебя возьмутся более маститые литераторы? В твоем творчестве есть что-то особенное, что будет раздражать их, как и Вокса. Не хочу перехваливать тебя, но ростки таланта проглядывают в каждом твоем произведении, даже самом маленьком. Ты не идешь в ногу с серостью, не подпеваешь власти, ты всегда будешь для них чужим человеком и в результате гонимым.

Михаил покраснел от смущения и обнял Тасю за плечи:

– В тебе говорит любовь ко мне. Ты идеализируешь меня, Тася. Я люблю работать, для меня самое интересное добраться до смысла события, до причины того или иного поступка героя. Так поступали Бунин, Гоголь, Буссенар, Чехов, Толстой… В их произведениях я чувствую неодолимое желание – проникнуть в глубину жизни.

– Я была на лекции поэта Рюрика Ивнева. Он говорил о переломе в творчестве Маяковского, Блока… В цели пролетарской литературы совсем не входит то, к чему ты стремишься. В ней все заранее определено: какой герой – наш и какой – враг, что и кого надо возвеличивать и что выжигать пламенем революции. Я боюсь, что ты сразу противопоставишь свое творчество их творениям. Вот что будет тогда… Вокс покажется тебе недостойной внимания мелочью. Впрочем, если ты желаешь…

– Ты права, Тася, не стоит он наших нервов, хотя достаточно потрепал их. Просто я не знаю, когда мы уедем из Владикавказа и куда.

– Куда? – прижавшись к Михаилу, прошептала Тася.

– Наверное, за границу, но не уверен, – неожиданно для нее изрек Михаил, – я знаю эту жизнь, русский язык, здесь я всегда в гуще жизни, даже когда мне плохо. Я вижу людей, их образы вырастают в моем сознании, обрастая деталями, характерными словечками, жестами. А там… Все для меня в туманной дымке. Здесь мы пока что не умираем с голода. И удастся ли нам добраться до Парижа или Берлина, где собралась русская интеллигенция, есть для кого писать. Я слышал, что закрывают театр. В Горском институте должность моя общественная. Гонорар из газеты… Но он в любой момент может прекратиться.

Оба они в этот момент не знали, что происходят события, после которых Михаила перестанут печатать вообще где-либо. Герой его очерка, артист Аксенов, которого он восхвалял, угодил на месяц в кутузку за участие в карточной игре на деньги. Решил развлечься после юбилея игрой в карты. Коллегия Особого отдела Десятой Армии от 7 июня 1921 года постановила: «Аксенова Сергея Павловича, 53 лет, за устройство картежной игры в своей квартире, а также пьянство заключить во Владикавказскую тюрьму сроком на 1 месяц. Проигранные им золотые часы, а также кольцо с бриллиантом конфисковать в пользу республики».

Пришедшее Булгакову письмо от Покровского с приглашением приехать в Тифлис в книге Гиреева выглядит как версия довольно правдоподобная. По версии, Покровский приглашает Булгакова в дорогу и будет рад иметь такого спутника, как он: «Думаю, что в ближайшем будущем встретитесь с вашими братьями…» Ни слова о Тасе. Сомнительно, что было такое письмо. Позднее Татьяна Николаевна расскажет: «Оставаться больше было нельзя. Владикавказ же маленький городишко, там каждый каждого знает. Про Булгакова говорили: «Вон белый идет!» Я раз стою около театра, денщик наш бывший подходит:

– Здравствуйте, барыня!

– Ты что, с ума сошел? Какая я тебе барыня?

– А кто же вы теперь будете? Муж-то ваш – доктор!

– Доктор. Вот в театре для вас выступает. А вы в цирк норовите. Не называйте меня больше барыней.

– Как же вас называть теперь?

– Татьяна Николаевна.

В общем, если бы там еще оставались, нас бы уже не было. Ни меня, ни его. Нас бы расстреляли. Тут и начальника милиции арестовали, где я раньше работала. Он тоже оказался контрреволюционером. Ну и надо было сматываться».

Решиться на отъезд из родной страны, тем более для писателя, дело сложное и волнительное, отчего кругом идет голова. В рассказе «Бежать, бежать!..» есть такие строчки: «…Вперед. К морю. Через море, и море, и Францию – сушу – в Париж!

…Косой дождь сек лицо, и, ежась в шинелишке, я бежал переулками в последний раз – домой…» (Подтверждение слов Мальсаговой о том, что Булгаков ходил по Владикавказу в форме военного врача.)

Через десятки лет Татьяна Николаевна скажет в интервью: «…Театр закрылся, артисты разъехались, Подотдел искусств расформировали. Слезкин из Владикавказа уехал. И делать было нечего. Михаил поехал в Тифлис – ставить пьесу, вообще разведать почву. Потом приехала я. В постановке пьесы ему отказали, печатать его тоже не стали. (Революционная меньшевистская власть мало чем отличалась от большевистской. – B. C.) Ничего не выходило… Мы продали обручальные кольца – сначала он свое, потом я. Кольца были необычные, очень хорошие, он заказывал их в свое время у Маршака – это была лучшая ювелирная лавка. Они были не дутые, а прямые, и на внутренней стороне моего кольца было выгравировано: «Татьяна Булгакова…»

Маленькая, но очень характерная деталь – Тася не спешит расставаться со своим обручальным кольцом. Ей кажется, что они продают не кольца, а святыню – их пылкую и страстную любовь молодости, когда жизнь представлялась беспечной и счастливой, когда Миша буквально боготворил ее. Тогда, разумеется, она была больше похожа на ангела – воздушная, легкая, с красивыми добрыми глазами… Летала от счастья. И не могла даже подумать, что нарушится ее ангельская жизнь и превратится в тяжелую ношу ухода за почти неизлечимым мужем, со страшными бытовыми трудностями, опасностями для жизни. Но она продолжала оставаться для Миши добрым и светлым ангелом, насколько позволяла обстановка, даже сверх своих сил и возможностей.

Она никогда не видела таким растерянным Михаила. Он метался с керосинкой по железнодорожным путям, разыскивая состав, который идет на Тифлис через Баку. Вспоминаются его более поздние строчки: «Голодный, поздним вечером иду в темноте по лужам. Все заколочено. На ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет… Вместо него висит огромная портянка. Отчаянием я пьян… <…> в сердце черная мышь…»

Не более респектабельно выглядит Тася. Еле успевая за ним, спотыкаясь о рельсы, носится по железнодорожным путям.

Михаил нервничал с самого утра и, еле собравшись с мыслями, написал небольшое письмо сестре:

«Дорогая Надя! Сегодня уезжаю в Тифлис – Батум. Тася пока остается во Владикавказе. Выезжаю спешно, пишу коротко…» Обратим внимание на слова «выезжаю спешно». Видимо, оставаться в городе ему и Тасе стало необычайно опасно. К тому же его панегирик артисту Аксенову, отправленному в тюрьму, открывал Воксу дорогу для прямого доноса на Булгакова как на покрывателя контрреволюционера. И без сомнения, отношение к бывшим белым в городе резко ухудшилось.

Бродя между теплушек с керосинкой в руках – вещью, дающей согреться пище и приносящей тепло, вещью дорогой и необходимой в то время, за составом с цистернами Михаил и Тася набрели на теплушку Политпросвета, отправляющуюся в Баку. Узнав, что Миша фельетонист, хозяин теплушки пустил его к себе с условием, что он будет помогать ему в издании газеты. Миша прижимает к себе Тасю и замечает, что сердце ее не бьется.

– Что с тобою? Сердце остановилось?! Мы скоро увидимся! Не горюй, Тася! – тревожно восклицает он.

– А я не горюю, – говорит она со слезами на глазах. – Я просто задержала дыхание. А сейчас слышишь мое сердце? Я ангел. Я буду вечно с тобою. Ты вызовешь меня скоро?

– Как только устроюсь, Тасенька! Мне пора!

– Залезайте быстрее, – командует хозяин вагона, медленно покатившего с места вместе со всем составом.

«Огромный чудный вечер сменяет во Владикавказе жгучий день. Края для вечера – сизые горы. На них вечерний дым. Дно чаши – равнина. И по дну, потряхивая, пошли колеса. Вечные странники… Навеки прощай… Владикавказ!..»

По версии Д. Гиреева, Булгаков едет к Покровскому, но не застает его ни в Тифлисе, ни в Батуми. Следы бывшего главного редактора ведут в Константинополь. Может, Михаил действительно собирался стать его попутчиком, но в это мало верится. На родине остались мать, сестры, еще неизвестна судьба и местонахождение братьев, а он, как было условлено в их семье, ответствен за их судьбы. О каждом своем шаге он сообщает старшей сестре Надежде: «Дорогие Костя и Надя, вызываю к себе Тасю из Владикавказа, как только она приедет и как только будет возможность (2 июня 1921 г., Тифлис, Дворцовая, 6а, номера «Пале-Рояль» (№ 15)». Татьяна Николаевна вспоминает: «Я приехала в Тифлис по Военно-Грузинской дороге на попутной машине – было такое специальное место, где людей брали, а в Тифлисе было место, куда приезжали. И вот Михаил меня встретил. Хорошая была гостиница, и главное – клопов нету. Он все хотел устроиться, но никак не мог. Нэп был, там все с деньгами, а у нас пусто. Ну никакой возможности не было заработать, хоть ты тресни. Он говорил: «Если устроюсь – останусь, нет – уеду». Месяц примерно там пробыли. Он бегал с высунутым языком. Вещи все продали, цепочку уже съели, и он решил, что поедем в Батуми. Продали обручальные кольца и поехали. В Батуми мы сняли комнату где-то в центре, но денег уже почти не было. Он там тоже пытался что-то написать, что-то куда-то пристроить, но ничего не выходило. Тогда Михаил говорит: «Я поеду за границу. Но ты не беспокойся, где бы я ни был, я тебя выпишу, вызову». Я-то понимала, что мы навсегда расстаемся. Ходили на пристань, в порт, он ходил, все искал кого-то, чтоб его в трюме спрятали или еще как, но тоже ничего не получалось, потому что денег не было. А еще он очень боялся, что его выдадут. Очень боялся».

Этим словам Татьяны Николаевны можно верить без всяких сомнений. В Батуми была неформальная организация писателей, которые помогали друг другу. Помогли они и Осипу Мандельштаму – дали деньги на дорогу в Тифлис и на проживание. Но не сразу. Осип Эмильевич предстал перед ними в полуистлевшей грязной запыленной одежде, обросший, с нечесаными волосами, в рваных сандалиях на босу ногу. Местные писатели не поверили, что человек в таком неопрятном, мягко говоря, виде может быть писателем. Заставили его читать свои стихи. Он старался изо всех сил целых полчаса.

«Хватит», – пожалел его глава местных писателей и выделил Мандельштаму деньги. Вероятно, Булгаков не знал, что существует такая возможность получения своеобразной ссуды, или этому помешала гордость, боязнь быть узнанным, попасть под слежку, способную сделать невозможным его выезд за границу. Наверное, ни то, ни другое. Он еще не сделал окончательный выбор. И это неудивительно для не умудренного опытом молодого человека. Он привык к Тасе, к ее заботе, человечности, она была для него частицей родины, с которой ему труднее и больнее всего было расстаться. А она, вспоминая их раздоры, его флирты с другими женщинами, была уверена, что они расстаются навсегда. Они лежали на неудобных больших камнях батумского пляжа. К берегу прибило остатки кем-то не доеденного арбуза, но они отвернули головы, брезгуя этой едой и превозмогая голод.

– Может, продашь керосинку? – предложила она Михаилу. – Или отдашь ее контрабандистам и они согласятся увезти тебя отсюда?

Михаил молчал. Жаркое полуденное солнце и голод плавили сознание, но Тасю он слышал, и ее предложение уехать удивило его, хотя он сам, и неоднократно, приходил к этой мысли.

В Батуми они снимали комнату у какой-то гречанки. Тася купила букет магнолий, поставила их в бутылку с водой. Магнолии ей очень нравились. Ей хотелось, чтобы Михаил помнил ее внимание к нему до последней минуты перед его отъездом. Она была уверена, что это неминуемо. Каждый день, проведенный с Мишей, считала подаренным Богом. К счастью, они прожили там два месяца, и он пытался писать в газеты, но ничего не брали. Очень волновался, что службы нет. Очень много пароходов шло на Константинополь. Татьяна Николаевна вспоминает: «Знаешь, может, мне удастся уехать», – сказал он. Вел с кем-то переговоры… Он сказал, чтобы я ехала в Москву и ждала от него известий. «Если будет случай, я все-таки уеду». – «Ну, уезжай». – «Я тебя вызову, как всегда вызывал». Но я была уверена, что мы расстаемся навсегда. Я уехала в Москву по командировке театра – как актриса со своим гардеробом. По железной дороге уехать было нельзя, только морем. Мы продали на базаре кожаный «бауль», мне отец купил его еще в Берлине, на эти деньги я и поехала».

«Бауль» был запрещенной темой в их разговорах. Продав его, он свободно мог укатить в Константинополь на контрабандной лодке, но считал, что жена пожертвовала очень многими своими вещами для их спасения от голодной смерти и подарок отца – последняя ценная вещь – полностью принадлежит ей, хотя бы для поездки в Киев или Москву. Тася подумала, что, удачно продав «бауль», они вместе могли бы уехать за границу, добраться до нее и по суше, но тактично промолчала, думая, что Михаил хочет ехать один, будучи не уверен в своем заграничном устройстве, или в глубине души еще окончательно не решил уезжать из России. Во Владикавказе его считали писателем в кавычках, но он написал там пять пьес, начал работать над большой драмой, познал успех у зрителей, обрел немало друзей, в том числе Хаджи-Мурата Мугуева, боролся за Пушкина и, по сути, победил, если бы диспут велся до конца честно. А сколько компанейски дружеских вечеров провел он с Тасей в гостях у Слезкина, Аксенова и других артистов? Разве все это забудешь разом, чтобы рвануться в неизвестность, даже ощущая опасность за спиной. И оставить своего ангела, чтобы никогда не увидеть его. Ведь он, как и Тася, понимал, что после разлуки их пути разойдутся и вызвать жену из Тифлиса в Батум – это совсем не то, что из Батума в Константинополь. Михаил внутренне не был готов к расставанию с родиной, хотя мысленно стремился к этому. По воспоминаниям Е. С. Булгаковой, в апреле 1935 года жена Мандельштама видела Михаила в Батуми лет четырнадцать тому назад, когда он шел с мешком на плечах. Это из того периода, когда он бедствовал, продавал керосинку на базаре. В «Записках на манжетах» Михаил Афанасьевич напишет о своем пребывании в Батуми: «На обточенных соленой водой голышах лежу, как мертвый. От голода ослабел совсем. С утра начинает и до поздней ночи болит голова. <…> Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. <…> Домой. Домой! В Москву!» До этого они уже поделили с Тасей последние деньги, и он посадил ее на пароход до Одессы, еще в апреле 1921 года предупредив Надю в письме: «В случае появления в Москве Таси не откажи в родственном приеме и совете на первое время по устройству дел… Сколько времени проезжу, не знаю».

Пароход в Одессу уходил вечером. Тася стояла на нижней палубе и махала платком, изредка поднося его к глазам. Пароход развернулся и, теряя очертания, стал удаляться в сторону горизонта. Михаил сидел на парапете причала и вдруг ощутил, что теряет свою любовь, своего ангела. Сердце сжалось до такой боли, что он просидел на парапете до ночи. С трудом встал на ноги, но боль не исчезала. Сгустились сумерки на палубе корабля. Тася поеживалась от холода, но в каюту не уходила. Давно пропал из виду батумский порт, а Тася чувствовала, что где-то там, в темноте, на берегу находится человек, думающий о ней.

Она еще не ведала, что ожидает ее впереди, но со временем поняла, что нелегкие, тревожные и голодные, но полные бурных событий годы во Владикавказе останутся самыми счастливыми и памятными в ее жизни.

Глава восьмая

«Таськина помощь для меня не поддается учету…»

Путь Таси в Москву лежал через Киев. Но добраться до него из Одессы было сложно. Две недели Тася не могла сесть на поезд. Озверевшие пассажиры брали его штурмом. Тася ночевала в укромных местах парков, прямо на траве. Думала о своей судьбе. Наступили времена, не способствующие развитию семьи. Но Юрий Львович Слезкин решился оставить ребенка – и был счастлив. Слезкина тоже, как и Мишу, погнали из Подотдела, закрыли театр, где работала жена, но он, живя впроголодь, чувствовал себя счастливым – у него был Саша, сыночек. Тася с первых дней замужества слепо верила Мише, и если он сказал, что надо сделать аборт, то сомнений в правильности его решения у нее не было. К тому же она хотела стать родной в его семье, не перечить Мишиной маме… Потом последовал второй аборт – в Никольском. Времена стали еще более не подходящими для нормальной жизни. И отец ребенка – больной человек. Оставить ребенка было можно, но рискованно. Пожалуй, Тасе в Киеве следовало проявить характер. Если бы был ребенок, то Миша, добрый и ласковый, не отходил бы от своего крошечного, беззащитного человечка, надолго не отлучался бы из дому, не пристрастился бы к опиуму, не было бы у него с Тасей необязательных тревог и безмолвных ссор. Но произошло то, что произошло. У Таси возникло предчувствие, что сегодня она обязательно уедет, наконец-то ей повезет, она успеет в толпе обезумевших людей ворваться в заветный тамбур.

На платформе симпатичный, цыганистого вида мужчина озорно подмигнул ей, крепко взял за талию, поднял и ловко просунул в приоткрытое окно вагона. Она упала на пол и, не обращая внимания на ушибы, крикнула мужчине: «Чемоданчик! Отдайте чемоданчик!» Мужчина, хитровато улыбнувшись ей, помахал рукой и вместе с чемоданчиком исчез в толпе напирающих на вагон людей. В чемоданчике были все вещи. Тася негодовала: «Почему нет рядом Миши? Он защитил бы меня!»

При встрече Варвара Михайловна спросила:

– Миша здоров?

– Здоров.

– Ну и слава богу. Он не собирается в Киев?

– Приедет. Мечтает о встрече с вами!

Варвара Михайловна от радости хотела улыбнуться, но, привыкнув держаться с невесткой сурово, ничем не выказала своих чувств.

– Меня по дороге обокрали, Варвара Михайловна, – грустно сказала ей Тася.

– Ничего не знаю, – безразлично произнесла Варвара Михайловна и протянула Тасе подушку: – Больше у меня ничего нет.

Тасе стало и грустно и смешно. Вряд ли в присутствии Миши его мать оказалась бы столь равнодушна к ним, как сейчас к невестке.

Позднее Тася так описала дальнейшие события:

«И вот как раз в Москву ехал приятель Миши Николай Гладыревский, он там на медицинском учился, и мы поехали вместе… Николай устроил меня в здании на Малой Пироговской. Техничка одна комнату мне уступила. И вот я там жила, ходила пешком на Пречистенку, брала вещи, которые мы там оставили по дороге из Вязьмы, и таскала их на Смоленский рынок. Потом получаю письмо от Михаила. Он спрашивает, как в Москве насчет жизни, чтоб я у Николая Михайловича спросила. А дядька мрачный такой был, говорит: “Пускай лучше там сидит. Сейчас здесь как-то нехорошо”. Я Мише так и написала. Костю в Москве встретила. Он страшно возмущался: “Как это Михаил отпустил тебя? Поезжай обратно в Батуми”».

Тася позже считала, что Николай Михайлович послужил Булгакову прототипом для образа Филиппа Филипповича в «Собачьем сердце». Такой же сердитый, усы такие же пышные… Был врачом-гинекологом. Собака у него одно время была, доберман-пинчер.

18 сентября 1921 года Тася писала Надежде в Киев: «Я все живу в общежитии у Коли. Я послала Мише телеграмму, что хочу возвращаться, не знаю, что он ответит. Коля все время меня пилит, чтобы уезжала». Михаил не ответил на телеграмму, а может, не получил ее. Тася в минуты отчаяния сожалела, что они с Михаилом не уехали из страны. Во Владикавказе, после выздоровления Михаила, можно было нанять подводу, даже машину фирмы «Пежо», чтобы добраться до Тифлиса, а в Батуми договориться с контрабандистами. Денег за проданный баул вполне хватило бы для этого отъезда, но Миша сказал: «Это подарок отца. Деньги твои. Я их взять не могу». А раньше куда большие деньги – родительские – тратили на жизнь, без них погибли бы. Миша на словах рвался за границу, а на деле отступал, что-то удерживало его на опасной для их жизни родине. Она считала, что в отношениях к друзьям, к делам он всегда был высокопорядочен, и ее поразил случай, когда он в полном смысле слова зажулил у друзей несколько ценных книг, взял их и не вернул. Объяснял это тем, что книги были нужны ему для работы позарез, что сочинительство стало смыслом его жизни.

В Москве трудно встретить нужного человека, если не имеешь его координат. Но случилось чудо – чудо любви, когда сердце подсказало, где найти любимого человека. Позже Тася вспоминала:

«Когда я жила в медицинском общежитии, то встретила в Москве Михаила. Я очень удивилась, потому что думала, мы уже не видимся. Я была больше уверена, что он уедет. Не помню вот точно, где мы встретились… То ли с рынка я пришла, застала его у Гладыревского… То ли у Земских. Но вот, знаете, ничего у меня не было, ни радости никакой, ничего».

Миша также не проявил при встрече знаков бурного восторга, а ее утомили переживания и мучения после их разлуки, не хватило сил даже порадоваться встрече. Шли часы, и холодность, безразличие к Мише сменялись у нее нескрываемой радостью. И он повеселел: «Снова мы вместе. Вдвоем легче».

Надя уступила им свою комнату, и они поселились в жилищном товариществе на Большой Садовой, дом 10. Михаил стал работать в газете, где заведовала Крупская, и она дала Михаилу бумажку, чтобы его прописали.

Москва прочно вошла в творчество Булгакова, со временем ставшего заправским москвичом. В рассказе «Воспоминание» есть такой фрагмент:

«Был конец 1921 года. И я приехал в Москву. Самый переезд не составил для меня особенных затруднений, потому что мой багаж был совершенно компактен. Все мое имущество помещалось в ручном чемоданчике…»

А вот описание прибытия в столицу в «Записках на манжетах»: «Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Еще катят колеса, но вот тише, тише. И стали. Конец. Самый настоящий, всем концам конец. Больше ехать некуда. Это – Москва. М-о-с-к-в-а… Долгий, долгий звук. В глазах ослепляющий свет. Билет. Калитка. Взрыв голосов… Опять тьма. Опять луч. Тьма. Москва! Москва».

Прошло небольшое время, и в очерке «Бенефис лорда Керзона» Булгаков уже утверждает: «…Москва, город громадный, город единственный, государство, в нем только и можно жить». А в автобиографическом рассказе «Трактат о жилище» свидетельствовал о своем житье-бытье в столице:

«Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921–1924 годов. О нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался во все почти шестые этажи, в каких только помещались учреждения, а так как не было положительно ни одного 6-го этажа, в котором не было бы учреждения, то этажи знакомы мне все решительно… Где я только не был! На Мясницкой сотни раз, на Варварке – в Деловом дворе, на Старой площади – в Центросаде, заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле… Я писал торгово-промышленную хронику в газетку, а по ночам сочинял веселые фельетоны… А однажды… сочинил проект световой торговой рекламы… Рассказываю я все это с единственной целью, чтобы мне верили, что Москву 20-х годов я знаю досконально. Я обшарил ее вдоль и поперек. И намерен описать ее. Но, описывая ее, я желаю, чтобы мне верили… На будущее время, когда в Москву начнут приезжать знатные иностранцы, у меня есть в запасе должность гида».

В конце сентября 1921 года, в год приезда, столица Москва показалась Булгакову унылой и мрачной:

«Поехали, поехали по изодранной мостовой. Все тьма. Где это? Какое место? Все равно. Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат. Сухо и холодно глядят!.. О-хо-хо. Церковь проплыла. Вид у нее неясный, растерянный. Ухнула во тьму… На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули во тьму. Потом фонарь. Серый забор. На нем афиша. Огромные яркие буквы. Слово. Батюшки. Что же за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж?»

Оказалось, что под таким оригинальным названием 19 сентября 1921 года в Политехническом музее проводился вечер поэта-футуриста Маяковского.

Перед тридцатилетним Булгаковым Москва после революции и Гражданской войны предстала в растерзанном виде, исчез степенный и хлебосольный город «Сорока сороков», растворилась лощеная публика с бульваров и Кузнецкого, закрылись железными ставнями и мешками с песком зеркальные витрины братьев Елисеевых, Мюра и Мерилиза, опустели «Яр» и «Эрмитаж». В своих статьях Булгаков особое внимание уделяет застройке и архитектуре города, восстановлению и ремонту жилищ после многих лет разрухи. В очерке «Столица в блокноте» есть глава, названная «Бог Ремонт», где он полушутливо писал: «Мой любимый бог – бог Ремонт, вселившийся в Москву в 1921 году, в переднике, вымазан известкой… он и меня зацепил кистью, и до сих пор я храню след его божественного прикосновения…»

Шутка – признак оптимизма, который не покидал Булгакова. Очерк «Москва 20-х годов» он заканчивал восклицанием: «Москву надо отстраивать. Москва! Я вижу тебя в небоскребах!»

Смелое и опасное замечание. Ведь в те времена небоскребы ассоциировались с «Городом желтого дьявола» – столицей Америки, главного врага социалистического государства. Булгаков предсказал современное высотное строительство в Москве и свои небоскребы возвел уже в 1924 году на страницах фантастической повести «Роковые яйца»: «…в 1926 году… соединенная американско-русская компания (видимо, подразумевался Амторг, созданный по указанию Ленина. – В. С.) выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской, в центре Москвы, пятнадцать пятнадцатиэтажных домов, а на окраинах – триста рабочих коттеджей, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919–1925».

И конечно, в памяти Булгакова навсегда запечатлелись приезд в Москву и встреча со вновь обретенной Тасей.

Когда они остались наедине, лицо Таси озарилось счастливой улыбкой, губы ее задрожали, на ресницах выступили слезы – следы выстраданного ожидания. Первую ночь они провели в комнате технички Анисьи, которая, перед тем как оставить их вдвоем, приняла толику самогона, высказала свое отношение к жизни: «Живу хорошо, дожидаюсь лучшего…» Далее следовал мат, судя по которому и жилось ей плоховато, и в будущее она не верила: «Уборщица, она и есть уборщица, что при социализме, черт его побери, что при коммунизме, которого ждать, едрена мать, не дождешься!»

Сравнивая бедлам в Москве с положением во Владикавказе, Булгаков называл последний – хотя и с некоторой иронией, но уважительно – «горным царством».

Однажды Тася заметила мужу:

– Ты не разрешаешь мне прочитать роман, о котором мы говорили во Владикавказе. Я знала, что действие там развивается не в 1905 году, как в тогдашней пьесе «Братья Турбины», а во время Гражданской войны. Я с радостью вспоминаю спектакль, затихший, захваченный сюжетом зал и в конце несмолкаемые, идущие от души аплодисменты. И мне нравилось, что ты ненавязчиво говоришь людям о том, что гуманно в жизни, что отвратительно, о сложности характера человека, его воле, доброте, об ошибках и неудачах.

Михаил погрустнел:

– Если человек работает хорошо, он талантлив, но не признан, то он отнюдь не неудачник, просто ему мешают, не дают проявить себя или не замечают его труды. Я мог бесконечно смотреть на памятник Александру во Владикавказе – это искусство настоящее. Может кому-то нравиться, кому-то – нет, но человеку, понимающему толк в творчестве и не делящему людей на пролетариев и буржуев, памятник Александру будет приятен всегда, если его когда-нибудь не снесут и не поставят на его место аляповатую скульптуру Маркса или Ленина.

– Почему ты считаешь, что аляповатую? – спросила Тася.

– Гм, – усмехнулся Михаил, – уже столько наляпали по заказу властей, что надеяться на работу, выполненную с вдохновением, вряд ли приходится. Герой скульптуры должен вдохновлять художника, а если он лепит лишь за деньги и дешевую славу, то грош цена этой скульптуре и этому художнику. Я переживал, когда стал терять прежний облик мой Киев, многие люди забывали правила хорошего тона, этикет, даже свой родной язык. Я еще в Киеве говорил:

«Нельзя же отбить в слове “Эгомеопатическая” букву “я” и думать, что благодаря этому аптека превратится из русской в украинскую. Нужно, наконец, условиться, как будет называться то место, где стригут и бреют граждан: “голярня”, “перукарня”, “цирюльня” или просто-напросто “парикмахерская”! Нет слов для описания черного бюста Карла Маркса, поставленного перед Думой в обрамлении белой арки, у меня нет… Необходимо отказаться от мысли, что изображение знаменитого германского ученого может вылепить всякий кому не лень».

Увы, подобные разговоры были редки между супругами. Когда не налажен быт и постоянно стоит вопрос о хлебе насущном, Михаил с трудом находил силы для размышлений о том, что писал. Поэтому мало делился с Тасей своими литературными планами.

– Я счастлив, Тася, что у меня есть письменный стол, что я могу работать. Я закончу роман, ради этого я готов терпеть муки голода. Я буду терпеть, Тася!

– И не будешь сегодня есть кашу? – улыбнулась Тася.

– А есть? Каша?!

– Конечно, садись обедать, терпеливец! Ты говоришь с такой решимостью, словно готов пойти на Голгофу ради исполнения своей идеи. Христос от литературы.

– Не шути, Тася, насчет этого человека, – серьезно произнес Михаил, – я лучше расскажу тебе действительно смешную историю. Я работаю с барышней, которая вышла замуж за студента, повесила его портрет в гостиной. Пришел агент и сказал, что это не Карасев, а Дольский, он же Глузман, он же Сенька Момент. Барышня расплакалась, а я ей говорю: «Удрал он? Ну и плюньте!»

Но Тася даже не улыбнулась, выслушав эту историю:

– А вдруг она его любила и даже после того, что узнала, чувства к нему не угасли?

Михаил закусил нижнюю губу:

– Возможно, ты права, Тася. Я заметил, что женщины иногда влюбляются в негодяев, внешне выглядящих очень заманчиво, даже в людей, продавших душу дьяволу, но своеобразно обольстительных. Наверное, женщин привлекает их необычность, новизна, которая оказывается сатанинской. «Сатана там правит бал, правит бал…» Но… но… Я думаю, что если силу и могущество сатаны направить на благородные цели, восстановление справедливости, на наказание пройдох и спекулянтов, хотя бы в искусстве, то он может быть в этом плане весьма полезен.

– Сатана?! – изумилась Тася. – Сам сатана станет изводить свое отродье? Сомневаюсь… не могу поверить.

– Не делай большие глаза, милая! – улыбнулся Михаил. – Я не спорю. Ты говоришь правильно, но пофантазировать на эту тему разве нельзя? Кое-какие мысли уже засели в мою голову.

– Не знаю, – смутилась Тася, – я никогда не пошла бы на сделку с дьяволом.

– Даже ради моего спасения? – иронически заметил Михаил.

Тася хотела сказать, что уже спасла его – и не раз – и обходилась без сатанинской помощи, но подумала, что это будет нетактично, выспренно, ведь она просто выполняла свой долг жены, и поэтому лишь вздохнула:

– Не говори глупостей. У тебя есть то, о чем ты мечтал во Владикавказе, – комната, письменный стол…

Потом она вспоминала:

«Там, значит, диван был, зеркало большое, письменный стол, два шкафчика было, походная кровать большая… Кресло какое-то дырявое. Потом как-то иду по улице, вдруг: “Тасечка, здравствуйте!” – жена казначея из Саратова. Она тоже в Москве жила, и у них наш стол оказался и полное собрание Данилевского. И вот мы с Михаилом тащили это через всю Москву. Старинный очень стол, еще у моей прабабушки был».

На этом столе они вместе заполняли первую анкету, полученную Михаилом на работе. Он едва не написал там, что служил в Добровольческой армии. Успела остановить Тася. «Так было», – смутился Михаил. Он потом некоторые свои произведения начинал с этих слов – «так было», чтобы ему верили, что он ничего не придумал, не очерняет порядки и если пишет о безобразии, халатности, глупости, то все это действительно так было. Мебель пришлась кстати. Сами не купили бы:

«Продавать больше нечего. Серебро, кольца, цепочку – все съели. Сначала Миша куда-то на работу ходил. Потом это кончилось. Я хотела устроиться подавальщицей, но меня без профсоюзного билета никуда не брали. Только на стройку было можно. А восстанавливать билет в театральный институт я не пошла. Стыдно было – я была вся оборванная в буквальном смысле этого слова».

В дневнике Михаила Афанасьевича за 1922 год есть краткая запись: «Питаемся с женой впроголодь». И более подробно он о семейной жизни рассказывает в письме матери от 17 ноября 1921 года:

«Очень жалею, что в маленьком письме не могу Вам передать, что сейчас представляет из себя Москва… Идет бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни. Место я имею. Правда, это далеко не самое главное. Нужно уметь получать деньги. И этого я добился. Правда, пока еще в ничтожном масштабе. Но все же в этом месяце мы с Таськой уже кое-что едим, она починила туфли, начинаем покупать дрова и т. д. Таська ищет место продавщицы, что очень трудно, потому что вся Москва еще голая, разутая и торгует эфемерно, большей частью своими силами и средствами, своими немногими людьми. Бедной Таське приходится изощряться изо всех сил, чтобы молотить рожь на обухе и готовить из всякой ерунды обеды. Но она молодец! Одним словом, бьемся оба как рыба об лед…

Я мечтаю об одном: пережить зиму, не сорваться в декабре, который, надо полагать, будет самым трудным месяцем. Таськина помощь для меня не поддается учету: при огромных расстояниях, которые мне приходится ежедневно пробегать (буквально) по Москве, она спасает мне массу энергии и сил, кормя меня и оставляя мне то, что сама не может сделать, – колку дров и таскание картошки по утрам».

Приписывая себе этот труд, Михаил старался сохранить мужское достоинство перед матерью. Тася и колола дрова, и носила картошку, и помогала мужу в переноске дивана и других тяжелых вещей. В остальном он вполне реально и правдиво описал свою семейную жизнь:

«Оба мы носимся по Москве в своих пальтишках. Я поэтому хожу как-то одним боком вперед (продувает почему-то левую сторону). Мечтаю добыть Татьяне теплую обувь. У нее ни черта нет, кроме туфель…

Мы с Таськой стали хозяйственные. Бережем каждое полено дров. Такова школа жизни. По ночам пишу “Записки земского врача”. Может выйти солидная вещь. Но времени, времени нет! Вот что больно для меня!»

Чтобы освободить Мише время для литературной работы, Тася сама взяла на себя груз хозяйственных забот. Он давно понял, что она для него важнее всего в его жизни. Он заботился о жене, постоянно думал о ней, отмечал, что все, что она для него сделала, не поддается учету. Представлял ли он когда-нибудь, сколько сил и нервов стоит ей забота о нем? Во что физически и душевно обошлось ей спасение его жизни? На это времени, а возможно, и желания у него не было. Тася знала, что Миша – ее муж, поэтому негоже свою любовь класть на весы: ведь иногда он вспоминал о том, что прохудилось ее пальто, что, кроме туфель, у нее ничего нет. Но помочь ей он был не в состоянии. Конечно, другие мужья в его положении брались за физическую работу, чтобы к зиме справить жене пальто. Однако Тасе даже в голову не приходила мысль поговорить об этом с Мишей, пусть пишет, литература – его высшее и единственное призвание. Любовь… когда-то она занимала его мысли, он даже бросил учиться, хотел покончить с собою. Увы, это время давно ушло. А она любила его по-прежнему и поэтому многое прощала ему, и, видимо, зря. Ее очень удивила странная, сравнительно спокойная реакция Миши на смерть матери, которую он боготворил. Он собрался поехать на похороны, но вернулся с вокзала. Ходил мрачный. Даже не всплакнул. Может, его душа скорбела, но чувства не вырывались наружу. Потом, уже безнадежно больной, Булгаков поведал сестре Надежде: «Я достаточно отдал долг уважения и любви матери в “Белой гвардии”».

Что же на самом деле происходило тогда с Михаилом? Рассказывает машинистка Ирина Сергеевна Раабен:

«Поздней осенью 1921 года пришел очень плохо одетый человек и спросил, может ли она печатать ему без денег – с тем, чтобы он заплатил ей позже, когда его работа увидит свет. Я, конечно, согласилась. Он приходил каждый вечер, часов в 7–8, и диктовал по 2–3 часа, и, мне кажется, отчасти импровизировал… Первое, что мы стали с ним печатать, были “Записки на манжетах”… Он упомянул как-то, что ему негде писать… Сказал без всякой аффектации, что, добираясь до Москвы, шел около двухсот верст до Воронежа – пешком по шпалам, не было денег… Было очевидно, что ему жилось плохо, я не представляла, что у него были близкие. Он производил впечатление ужасно одинокого человека. Говорил, что живет по подъездам.

Я поила его сахарином с черным хлебом; я никого с ним не знакомила, нам никто не мешал».

Это высказывание И. С. Раабен о Булгакове относится как раз к тому времени, когда умерла его «светлая королева». Возможно, ее кончина совпала с разгаром его романа с Раабен, нежеланием приостанавливать работу над «Белой гвардией», тем более при наличии бесплатной машинистки. Вполне естественна была реакция Татьяны Николаевны, когда она, значительно позднее, увидела выступление Раабен по телевидению: «Я была ревнивая. Это зря они ее выпустили на телеэкране. Зачем это – “жил по подъездам”, когда у него была прекрасная квартира… “Двести верст по шпалам”… Он ей просто мозги запудривал. Он любил прибедняться, чтобы вызвать к себе жалость. Печатать он ходил. Только скрывал от меня. У него вообще баб было до черта».

Об изменах мужа Тася догадывалась всегда, с годами обиды и унижения накапливались – и ее душевные силы были на исходе. «Слабость» к машинисткам была характерна для Булгакова. Еще во Владикавказе, в Подотделе искусств, он ухаживал за машинисткой Тамарой Мальсаговой, уговорив ее бесплатно печатать ему первые пьесы. Может, на первых порах тому причиной было отчаянное безденежье? Ведь рукописные произведения не рассматривала ни одна редакция.

Для молодого Булгакова, как и для многих мужчин его возраста, «гульба» была довольно частым явлением. Конечно, это не оправдание его измен Тасе, а скорее упрек, но к ним могли привести сложность их отношений в «наркотический» период его жизни, его позднейшие и, возможно, умышленные обвинения Таси в том, что она не увезла его с отступающей Доброволией, стремление к новым ощущениям, впечатлениям, и, видимо, главное – это был способ своеобразного самовыражения, наивное умозаключение, что любовные победы могут заменить малое печатание его произведений, литературное замалчивание.

Отношения Булгакова с Раабен длились до 1924 года, когда она переехала на новую квартиру, где получила от него билеты на премьеру «Дней Турбиных», чего не удостоилась Тася. Она радовалась, когда в редкие моменты видела Мишу остроумным, веселым, экстравагантным, таким, каким впервые узнала его. У Миши было много друзей, и не последнюю роль в этом сыграла Тася, встречавшая гостей тепло и радушно. Она чувствовала охлаждение к ней Михаила, доходящее до того, что свои измены он скрывал неуклюже. Она не знала, как вести себя с ним, но природная воспитанность и чувство такта не позволяли ей устраивать ему скандалы, которые к тому же могли расстроить его и помешать работе. Она старалась не хмуриться, не хандрить, выглядеть бодро, свежо, но силы были на исходе: она пыталась забыться, если для этого представлялся момент. Вспоминала:

«Когда из-за границы Алексей Толстой вернулся, то Булгаков с ним познакомился и устроил ужин. У нас было мало места, и Михаил договорился с Каморским, чтобы в их квартире это устроить. Женщин не приглашали. Но заболела жена Каморского, и была нужна хозяйка угощать писателей. Позвали меня. Народу пришло много… Катаев, кажется, был, Слезкин, Пильняк, Зозуля… Алексею Толстому все прямо в рот смотрели. Что он рассказывал? Не помню. Мне нужно было гостей угощать. С каждым надо выпить, и я так наклюкалась, что не могла по лестнице подняться. Михаил взвалил меня на плечи и отнес на пятый этаж, домой».

Нетипично и даже удивительно такое поведение для благовоспитанной гимназистки, классной дамы, из семьи, где спиртное ставилось на стол лишь по праздникам и на приемах, где детям разрешалось только пригубить шампанское. И вдруг такое хмельное общение с гостями. Вероятно, это была попытка вспомнить веселые приемы друзей, устраиваемые молодоженами Булгаковыми, вернуть мужа к истокам их любви. Поэтому Тася старалась подружиться с его приятелями, поэтому и пила с ними, говорила смело, по-свойски и задушевно, а возможно, пила для того, чтобы сбить усталость, забыться в пьяном веселье.

Однажды Михаил собрался пойти в гости к Каморскому один, хотя знал, что его жена Зина была больна и не могла принять гостей. Зина спросила его: «У тебя жена есть?» – «И даже очень есть, – так он сказал, – ха-ха-ха!» – «Вот и приходи с женой, а один больше не приходи!» На следующий день Тася мучительно переживала, что напилась до потери сознания, что выглядела перед Мишей не столько своеобразной заводилой вечера, своего рода тамадой, а сколько безвольной и слабой, хотя на протяжении всей их жизни проявляла выдержку, бесстрашие и силу в самых трудных и сложных обстоятельствах. Тася утешала себя мыслью о том, что Миша изменяет ей единственно из желания показать себя перед коренными москвичами светским львом, сердцеедом, чтобы скрыть черты периферийности, которая вроде бы никак не проявлялась, но интуитивно чувствовалась некоторыми писателями. Позднее Валентин Катаев, признавая Булгакова гением, все-таки напишет в романе «Алмазный мой венец»:

«В нем было что-то неуловимо провинциальное… Может быть, и Чехов, приехавший в Москву из Таганрога, мог показаться провинциалом. Впоследствии, когда синеглазый прославился и на некоторое время разбогател, наши подтверждения насчет его провинциализма подтвердились: он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах, с прюнелевым верхом, и даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль, развелся со старой женой, изменил круг знакомых и женился на некой Белозерской, прозванной ядовитыми авторами “Двенадцати стульев” Белорусско-Балтийской».

Весьма интересно и другое замечание Катаева о Булгакове:

«Его моральный кодекс как бы безоговорочно включал в себя все заповеди Ветхого и Нового Заветов. Впоследствии оказалось, что все это было лишь защитной маской втайне очень честолюбивого, влюбчивого и легкоранимого художника, в душе которого бушевали незримые страсти».

Катаев очень лестно отзывался о Тасе как о жене, старающейся обустраивать жизнь мужа:

«Жена синеглазого Татьяна Николаевна была добрая женщина и нами воспринималась если не как мама, то, во всяком случае, как тетя. Она деликатно и незаметно подкармливала в трудные минуты нас, друзей ее мужа, безалаберных холостяков».

В Москве разладились старинные, связанные мытарствами во Владикавказе отношения Булгакова и Слезкина, правда, и ранее не очень корректные; теперь же встречались они редко и случайно. Слезкин боготворил свою супругу, безумно любил сына. Булгаков частенько изменял Тасе, которую Слезкин считал достойнейшей женщиной, и, возможно, в некоторой мере оправдывал свою недоброжелательность к Булгакову его неверностью жене. В своем дневнике Слезкин записал:

«Тут у Булгакова пошли “дела семейные” – появились новые интересы, ему стало не до меня. Ударил в нос успех! К тому времени вернулся из Берлина Василевский (Не-Буква) с женой своей (которой по счету?) Любовью Евгеньевной, неглупой, практичной женщиной, много испытавшей на своем веку, оставившей в Германии свою “любовь”. Василевская приглядывалась ко всем мужчинам, которые могли бы помочь строить будущее. С мужем она была не в ладах. Наклевывался у нее роман с писателем Юрием Николаевичем Потехиным, ранее вернувшимся из эмиграции, – не вышло, было и со мною сказано несколько теплых слов… Булгаков подвернулся кстати. Через месяц-два все узнали, что Миша бросил Татьяну Николаевну и сошелся с Любовью Евгеньевной. Нужно было Мише и Л. Е. начинать “новую жизнь”, а следовательно, понадобились новые друзья – не знавшие их прошлого».

Первой, кто резко отреагировал на развод Таси и Михаила, оказалась, чего он, видимо, не ожидал, его сестра Надежда. От нее пришла лаконичная, но бесповоротно осуждающая его поступок телеграмма: «Ты вечно будешь виноват перед Тасей». Он это поймет, но далеко не сразу.

Глава девятая

Секрет развода

У каждого развода есть свои видимые и невидимые причины. У развода Таси и Михаила есть еще секрет, совсем недавно ставший известным автору этого повествования. О видимых причинах уже рассказано. Татьяна Николаевна вспоминала об окончательном разводе с Булгаковым так:

«В апреле, в 1924 году, он говорит: “Давай разведемся, мне так удобнее будет, потому что по делам приходится встречаться с женщинами…” И всегда он это скрывал. Я ему раз высказала. Он говорит: “Чтобы ты не ревновала”. Я не отрицаю – я ревнивая. Он говорит, что он писатель и ему нужно вдохновение, а я должна смотреть сквозь пальцы. Так что и скандалы получались, и по физиономии я ему раз свистнула, и мы развелись».

Но не все было так просто, как объясняла Татьяна Николаевна спустя более полувека в одном из своих последних интервью. Михаил еще не в силах был расстаться с человеком, к которому привык, чьи заслуги перед ним «не поддаются учету». Он нередко ставил вопрос о разводе. А Тася чересчур ревновала его, даже к женщинам, с которыми он встречался по делам. На это уходили силы, нервы, она уже ни о чем не думала. Признавалась:

«У меня ничего уже не было. Я была пуста совершенно. А Белозерская приехала из-за границы, хорошо была одета, и вообще у нее что-то было, и знакомства его интересовали, и ее рассказы о Париже».

Из зарубежья приехала симпатичная женщина, жена известного журналиста, близкий к литературе человек. Раскрыв рот, он слушал ее рассказы о Константинополе, Париже и Берлине. Более всего его интересовала жизнь русских писателей в эмиграции, где он, если бы не проклятый тиф, наверняка очутился бы. А Тася… Она не должна мешать ему в литературной работе, смотреть на его попутные увлечения «сквозь пальцы». Забыл, что учил ее жить с достоинством. Вот она ему и «свистнула», ударила не как врага, а как горячо любимого человека, доведенная до отчаяния ревностью, хотела вразумить его:

«Мишенька, дорогой, что ты делаешь? Ты рушишь нашу семью, которую я сохраняла, не жалея ни сил, ни себя. Колола дрова, недоедала – лишь бы ты не отрывался от работы. Разве можно так поступать со мною? Унижать мое достоинство? Неужели неиссякаемая доброта моя к тебе, моя бесконечно верная любовь наказуемы столь зло и грубо? Опомнись, Миша! Ты не имеешь морального права бросить меня, даже если тебе кажется, что ты разлюбил меня… Кажется… не более… Поверь мне. Ты по-настоящему любил меня, а настоящая любовь бывает единственной. Опомнись, Миша!»

В другом интервью Татьяна Николаевна рассказала, что как-то, уже после ссоры, Михаил пришел к ней с бутылкой шампанского в руках. То ли разводиться пришел, то ли мириться. Вид у него был растерянный и глупый. Наверное, хотел повиниться в том, что уделяет Белозерской много внимания, – ей даже жить негде, а она для него кладезь информации о событиях, которые он собирается описать. Но ничего толком не объяснив, он все-таки открыл бутылку шампанского, разлил по стаканам, что-то хотел сказать. Но что? Выпить за развод? И не принято, и глупо. Тася грустно смотрела на него. Он не выглядел счастливым, начинающим новую жизнь с любимым человеком. Ей хотелось обнять его, успокоить… Он почувствовал, что от Таси идет волна жалости к нему… Взыграла мужская гордость. Он опорожнил стакан одним длинным глотком, поднялся со стула, невнятно попрощался и ушел. А Тася двое суток не могла подняться с кровати. «Я сначала устроилась на курсы машинисток, но у меня начались такие мигрени, что пришлось бросить. Потом мы с Верой Крешковой шить стали, я на курсы кройки и шитья пошла, еще с одной женщиной шила. Булгаков присылал мне деньги или сам приносил. Он довольно часто заходил».

Тасе казалось, что неведомая сила тянула его в комнату на Большой Садовой, чего-то не хватало ему в жизни или кого-то? Раз сказал ей, что по стенам соскучился. Она удивилась:

– Обычные стены. Могли бы быть лучше, если заново перекрасить…

А он головой мотает:

– Не в этом дело… Я здесь… – и не договорил, а видимо, хотел сказать, что здесь был любим и счастлив. А может быть, даже намекал, что не прочь вернуться сюда, даже хотел бы очень… Татьяна Николаевна вспоминала о встречах с негативным оттенком: «Однажды принес “Белую гвардию”, когда напечатали. И вдруг я вижу – там посвящение Белозерской. Так я ему бросила книгу обратно. Столько я ночей с ним сидела, кормила, ухаживала… Он сестрам говорил, что мне посвятит… Он же, когда писал, даже знаком с ней не был».

Для Таси этот поступок выглядел как издевательство над нею. Она расценила его как дань, как подарок предмету ухаживания, желание угодить «нарядной и надушенной» даме сердца; это было единственное, что он мог подарить ей, не имея почти никаких денег. И вообще находился в состоянии эйфории, вызванной выходом его первого романа. Для него это было грандиозное событие, исполнение мечты, а остальное казалось пустяками. «Однажды пришел с Ларисой, женой генерала Гаврилова из Владикавказа, на “Дни Турбиных” ее водил. Но мне билет ни разу не предложил. Ну хоть бы раз. Ведь знал, что билеты не достанешь… Знакомые уже другие появились, потому что Каморские сказали, чтобы он без Белозерской приходил, и Крешковы тоже. Как-то ее не любили многие».

В этих поступках Булгакова, на первый взгляд удивительных, не свойственных его доброму характеру, сквозила не месть Тасе. За что? А какая-то обида, желание доказать ей, что он все-таки состоялся как автор, и весьма неплохой. Отчего обида? А повод для нее был. В этом, на мой взгляд, и причина их развода, которую Татьяна Николаевна скрывала от поздних интервьюеров и поведала Девлету Азаматовичу Гирееву, автору первой книги о Булгакове, вышедшей в 1980 году в издательстве «ИР» города Орджоникидзе (ныне Владикавказа) и посвященной «светлой памяти Константина Михайловича Симонова – первого читателя этой книги и доброго советчика». После выхода книги, прорвавшей завесу молчания вокруг имени Булгакова, завязалась переписка между Гиреевым и Татьяной Николаевной. Эта переписка любезно была передана мне дочкой Гиреева – Татьяной Девлетовной, после того как она ознакомилась с моей первой книгой о Булгакове.

К огромному сожалению, Девлет Азаматович Гиреев, смелый и эрудированный человек, погиб в автомобильной катастрофе, и моя встреча с ним во Владикавказе, куда я трижды приезжал для сбора материалов о Булгакове, не состоялась. Эта переписка для интересующихся творчеством и жизнью великого писателя поистине бесценна. Вот фрагменты из переписки:

«Я с большим интересом прочитала Вашу книгу о моем супруге Михаиле Булгакове. Вспомнила юность, годы совместной жизни с Михаилом Афанасьевичем, все пережитое. Приведенные Вами эпизоды вызывают в памяти аналогичные. Может быть, в чем-то буду полезна Вам, все-таки живой свидетель далекого для Вас времени…»

«В Москве ему трудно жилось. Ведь его донимали всякие критиканы, ругали. И он обратился с письмом к И. В. Сталину. Сталин через своего секретаря назначил с ним телефонный разговор. И. В. Сталин сказал: “Вы любите Родину, я знаю, мужайтесь! Я вам помогу”. С этой радостной вестью он ко мне примчался. Как сейчас помню: вбежал, снял шарф, вытер лоб, глаза ласковые такие, и неуверенное обращение ко мне: “Тасенька! Я спасен. Сталин обещал помочь мне”. Что значит “неуверенное обращение”? Значит, были сомнения, и как потом показало бытие, вполне обоснованные. В Литературной энциклопедии Булгаков охарактеризован как писатель “буржуазного направления”».

В своих письмах к Гирееву Татьяна Николаевна иногда отзывалась о муже критически, иногда иронически, но всегда – с любовью.

«Что Вам писать о наших отношениях? Не знаю, интересно ли это Вам? Но… Очень хочется Вам сказать то, что никому не говорила (из гордости, может, боясь быть плохо понятой), но я старый человек и по Вашей книге поняла, что Вам близок Булгаков как человек и писатель. И вот скажу Вам и прошу меня правильно понять. Ближе меня никого у него не было. И в разрыве с ним сама виновата, по молодости я не могла простить ему увлечения (кстати, кратковременного) другой женщиной. Как сейчас помню его просящие глаза, ласковый голос: “Тасенька, прости, я все равно должен быть с тобой. Пойми, ты для меня самый близкий человек!” Но… Уязвленное самолюбие, гордость и… я его, можно сказать, сама отдала другой женщине. И уже будучи с другой, он в трудные минуты приходил ко мне».

«Извините, что так расписалась, просто Ваша талантливая книга всколыхнула мою память, вспомнилось самое заветное – наша юношеская любовь, Миша…»

Из переписки Татьяны Николаевны абсолютно понятно, почему она десять лет отказывалась принимать самые серьезные предложения других мужчин, жила одна, пошла работать на стройку, чтобы получить профсоюзный билет, и скрывала свое «буржуазное» происхождение, таскала по шатким мосткам кирпичи, выдавала строителям инструмент… Она ждала его. Надеялась, что он вернется к ней, потому что настоящая любовь бывает всегда одна. И только через десять лет, когда Михаил женился в третий раз, она уехала с новым мужем в угольное Черемхово.

В отличие от других жен Булгакова, она десятилетиями никому не представлялась бывшей женой великого писателя, пока ее не обнаружили журналисты и литературоведы. Она издалека, от приезжавших к ней на отдых друзей, узнавала, как Миша живет. Последние годы она жила в Туапсе. В одном из писем Девлету Гирееву она пишет:

«После постановки “Бега”, выхода в свет “Белой гвардии” признание к Михаилу пришло, но он уже был очень болен. Он терял зрение, терпел боли (склероз почек). Незадолго до смерти просил свою младшую сестру Лелю: “Приведи ко мне Тасю, я хочу видеть ее…” – но я тогда проживала в Сибири… Откровенно говоря, мне не просто перенестись в прошлое, тяжело бывает листать свою жизнь, и дело не только в том, что приходится напрягать память, а тяжело осознавать тот печальный факт, что близких родных уже нет…»

«Миша как-то вызнал, где я живу, и часто приходил ко мне, словно на исповедь, как к священнику. Однажды говорит: “Я купил две комнаты”. Но я не спросила ничего – где, как… Какие-то деньги он мне все-таки давал иногда. Но потом у него самого дела пошли не очень. Говорил: “Никто не хочет меня… Не идут мои пьесы, не берут мои вещи. В общем, ненужный человек”. Я жалела его. Может, если бы обняла, заплакала, думаю, что и он не выдержал бы, разрыдался, ведь столько лет без меня… А потом подумала – ведь столько лет… Я живу одна, но сердцем и душою с ним. Привыкла уже… Он с другою… Конечно, Белозерская ближе, чем я, к пониманию писательского процесса, что сблизило ее с Михаилом, и в привлекательности ей не откажешь, но между увлечением, самым пылким, и настоящей любовью существует большая разница. Она все рассчитала: и мои убогие наряды, и измученный вид, и его интерес к зарубежным писателям… Но человек, познавший истинную любовь и потерявший ее, будет подсознательно стремиться к ней, и в поисках ее может пройти вся оставшаяся его жизнь… Миша умный, прозорливый человек, он в конце концов поймет, что настоящая любовь бывает единственной… Но когда поймет это?»

В 1936 году Тася знакомится в Москве с братом Крешкова Александром Павловичем, он приехал в Москву доучиваться на врача. Стал педиатром, и его послали в Черемхово, городок, километрах в ста от Иркутска.

«Он стал писать мне письма, что не может без меня. А тут Булгаков еще раз женился, уже на Елене Сергеевне. Понятно, что ждать мне больше нечего, и я уехала в Черемхово к Крешкову. Но каждые шесть месяцев приезжала в Москву на один-два месяца, чтобы не потерять комнату. Была в основном у Земских и Крешковых. С Кисельгофом Давидом встречалась, ходила в кино, театры, он был мною увлечен еще с тех пор, как я только появилась в Москве. Булгакова очень уважал, ценил как писателя. После развода с Крешковым, уничтожившим все мои памятные о Булгакове вещи и документы, я каждый приезд в Москву проводила с Давидом. Спасибо судьбе за него, он заставлял меня крепиться».

Всякий раз отъезд из Москвы превращался для Таси в трагедию. Она вспоминала, как они с Михаилом стремились сюда. Ютились где попало, питались чем придется, но каким великим было счастье, когда Миша приехал в Москву и разыскал ее. А теперь она уезжала из Москвы черт знает куда, уезжала из города, где он жил, где ему сейчас было трудно, и она не могла ему помочь.

Глава десятая

Новое знакомство

Можно ли считать Любовь Евгеньевну Белозерскую разлучницей Булгакова и Таси? Несомненно. Без всяких оговорок. Она родилась в культурной семье. Отец окончил Московский университет, владел четырнадцатью языками, занимался дипломатической деятельностью. Мать училась в Москве в Институте благородных девиц, где получила хорошее музыкальное образование. Младшая из детей – Любовь (родилась в 1895 году) – закончила знаменитую Демидовскую гимназию с серебряной медалью, а также частную балетную школу. Пробовала писать. Хорошо знала английский язык. В обыденной жизни была смела, решительна, находчива, во время войны стала сестрой милосердия, ухаживала за ранеными. Старалась быть в центре литературно-музыкальной жизни и вышла замуж за известного журналиста Илью Марковича Василевского (He-Букву). Пыталась вести свободную жизнь, но вскоре убедилась, что муж страшно ревнив и болезненно самолюбив, хотя сам не обделял вниманием других женщин. Согласно старому поверью, чтобы удержать жену, носил на одном пальце три тонких обручальных кольца.

В годы революции судьба забросила их сначала в Константинополь, затем в Париж и Берлин. Там Василевский почти открыто обзавелся новой любовью, и Любовь Евгеньевна решила развестись с ним. Произошло это уже в Москве, куда сначала Василевский перебрался вместе с А. Н. Толстым и А. В. Бобрищевым-Пушкиным. Лишь потом он вызвал в Москву жену. Здесь они и разошлись. Любовь Евгеньевна не мыслила свою будущую жизнь вне литературного круга, но попытки сблизиться с писателями Потехиным и Слезкиным не дали желаемого результата. Она была готова даже разбить очень крепкую семью Слезкиных. С Булгаковым познакомилась случайно и когда ей было негде ночевать, согласилась пойти к нему домой, зная, что он женат. Тася встретила заявившуюся среди ночи пару сначала испуганно, а потом и гневно.

– Любочке ночевать негде, – стал объяснять Михаил Тасе, – разреши ей переночевать. Она у нас поживет пока.

– Нет, – резко ответила Тася. Любовь Евгеньевна не стушевалась, даже не покраснела, изобразив на лице недовольство, видя, что своим приходом внесла сильный раскол в семью Булгаковых, понимая, что культурные женщины так не поступают, как она, но считая, что цель оправдывает средства.

С Булгаковым она познакомилась совсем недавно. В первое же их свидание с упоением рассказывала ему о великих русских писателях, с которыми сталкивала ее судьба в эмиграции:

– Куприн… Куприн!

– Ну и как он? – от волнения проглотив слюну, вымолвил Булгаков. – У него чудесные рассказы. Написаны прекрасно! Мастер!

– Я всегда с интересом смотрела на Куприна, на милое лицо пожилого татарина… Он все повторял мне: «Вам надо сниматься в кино».

– Правда надо! Вы фотогеничная. Своеобразно красивая! Чувственная! Благородная! – кивал Булгаков.

– Нет, Александр Иванович ошибался, – сказала Любовь Евгеньевна, – я совсем не фотогенична и для кино никогда не годилась.

– Почему?! – удивлялся Булгаков. – Я не согласен с этим. А о литературе вы с ним беседовали? Говорил ли он вам о том, что пишет, что собирается?.. Вспомните!

– Бальмонт! – вдруг восклицала Белозерская. – Как-то в пять часов утра раздался звонок. Я открыла дверь. Передо мною стоял невысокий, длинноволосый, с бородкой в рыжину человек в черной шляпе с преувеличенно большими полями, которые тогда никто, кроме старых поэтов Латинского квартала, уже не носил. Передо мною стоял Бальмонт! Мы сели в столовой. Я сварила крепкого кофе. Бальмонт читал свои стихи нараспев, монотонно, слегка в нос…

– Вам лично? – восхищенно произнес Булгаков.

– Мне. Не Василевскому же. Через полтора часа, когда Париж уже окончательно проснулся, я проводила его до ближайшего метро… Прошло несколько дней. И опять та же картина. Ранний звонок. Я пошла открывать. Бальмонт вошел со словами: «Я был на пышном вечере. Но мне стало скучно и захотелось пожать руки хорошим людям. Я пришел к вам». Ну можно ли после этого на него сердиться? Опять сидели в столовой. Опять пили черный кофе. Василевский повинился, сказал, что неважно себя чувствует, и пошел досыпать. Бальмонт читал стихи наизусть: «Славьте слепую страсть». По розовому от утреннего солнца Парижу провожала его я одна…

– Но почему приходил так рано? – поинтересовался Булгаков.

– Это тоже смущало Василевского. Он ревновал. Но я в утреннем одеянии была, видимо, действительно хороша… Саша Черный… Читал мне очаровательное стихотворение из детского цикла. Иван Алексеевич Бунин – человек суровый, но мне всегда улыбался… Павел Николаевич Милюков… Вы не устали от моей болтовни?

– Нет, что вы?! – искренне вымолвил Булгаков. Во время следующего свидания он дал ей почитать «Белую гвардию», где описывалось кровавое, страшное время в Киеве, свидетелем которого, как и он, была Любовь Евгеньевна. Ее восторженные охи и ахи по ходу чтения были приятны ему, он не привык к похвалам. Тасе он читал свои первые фельетоны во Владикавказе, ей все нравилось, он даже ласково называл ее «домашним критиком», но она была простой гимназисткой, не столь сведущим человеком в литературе, как Любовь Евгеньевна. Белозерская попросила его посвятить эту книгу ей, и он на волне ее восхвалений согласился. К тому же ничем другим угодить ей не мог. Даже жилье не мог найти и оплатить. Но для Любови Евгеньевны это посвящение – «В знак любви и уважения от автора» – было не менее важно, чем кров, который она днем раньше или позже обретет. Она знала, что о посвящении Миши непременно узнает Тася и ее разлад с мужем после этого еще более углубится.

С Булгаковым она познакомилась случайно, но кое-что уже знала о нем, читала его произведения в русскоязычной берлинской газете «Накануне». Особенно поразила его фраза из фельетона «День нашей жизни». Муж мирно беседует со своей женой. Она говорит: «И почему в Москве такая масса ворон?.. Вон за границей голуби… В Италии…

– Голуби тоже сволочь порядочная, – возражает муж».

Любовь Евгеньевна сначала восторгается, потом задумывается: «Прямо эпически-гоголевская фраза! Сразу чувствуется, что в жизни что-то не заладилось».

Вскоре после отшумевшей встречи Нового, 1924 года вернувшиеся из Берлина литераторы встретились со своими московскими коллегами. Здесь же была и Любовь Евгеньевна. Появились писатели: Дмитрий Стонов, Юрий Слезкин и Михаил Булгаков, печатавший в берлинском «Накануне» «Записки на манжетах» и фельетоны. Любовь Евгеньевна не могла не обратить внимания на «необыкновенно свежий его язык, мастерский диалог и такой неназойливый юмор». Булгаков был возбужден встречей с коллегами, ловил их высказывания, отдельные фразы, он наконец-то погрузился в тот литературный мир, о котором мечтал.

Любовь Евгеньевна вспоминала:

«Передо мной стоял человек лет 30–32-х; волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезаны; когда говорит, морщит лоб. Но лицо в общем привлекательное, лицо больших возможностей. Это значит – способное выражать самые различные чувства. Я долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого все-таки походил Булгаков. И вдруг меня осенило – на Шаляпина!»

Вероятно, Любови Евгеньевне хотелось, чтобы ее новый знакомый и предполагаемый кандидат в женихи был так же гениален в литературе, как великий певец в оперном искусстве. Внешнее сходство между ними обнаружить было трудно.

Любовь Евгеньевна подошла к Булгакову и мило улыбнулась:

– Неужели здесь Юрий Слезкин?! Тот самый, петербургско-петроградский любимец, об успехах которого у женщин ходят легенды?

– Тот самый, – иронически ухмыляется Булгаков, и Любовь Евгеньевна замечает тень ревности, легшую на его лицо.

– Вот только рот у него неприятный, жестокий, чуть лягушачий, – моментально «исправляется» она. Далее разговор пошел легко, обычный светский разговор, ни к чему не обязывающий.

Любовь Евгеньевна внимательно оглядела собеседника:

«Одет он был в глухую черную толстовку без пояса, “распашонкой”. Я не привыкла к такому мужскому силуэту. Он показался мне слегка комичным, так же, как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу окрестила цыплячьими и посмеялась».

Булгаков побледнел и вспомнил Тасю, которая никогда не позволила бы себе такую бестактность. Он отошел от Белозерской, а она извинительно улыбнулась. «Когда мы познакомились ближе, – вспоминает она, – он сказал мне не без горечи:

– Если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом достались мне эти ботинки, она бы не смеялась…

Я поняла, что он обидчив и легкораним. Другой не обратил бы внимания. На этом же вечере он подсел к роялю и стал напевать какой-то итальянский романс и наигрывать вальс из “Фауста”».

Любовь Евгеньевна подумала, что этим он хочет произвести на нее впечатление. А дальше?

«В моей жизни наступило смутное время: я расходилась с первым мужем и временно переехала к родственникам моим Тарновским. С Михаилом Афанасьевичем встретилась на улице, когда уже слегка пригревало солнце, но еще морозило.

– Зима скоро уйдет! Будет май! – почему-то воскликнул он и чему-то своему улыбнулся. Я рассказала ему о перемене адреса и изменении в моей жизни».

Пока Любовь Евгеньевна жила у Тарновских, людей исключительно эрудированных и гостеприимных, у которых временно была свободна комната сына, уехавшего в командировку, Булгаков почти ежедневно захаживал к ним.

«Все самые важные разговоры происходили у нас на Патриарших прудах. (М. А. жил близко, на Б. Садовой, дом 10.) Одна особенно задушевная беседа, в которой М. А. – наискрытнейший человек – был предельно откровенен, подкупила меня и изменила мои холостяцкие настроения. Мы решили пожениться».

– Тебе хорошо одной? – спросил он, глядя в глаза Белозерской.

– Прекрасно! Ни от кого не завишу! Делаю что и как хочу! Встречаюсь с кем хочу! Чувствую себя абсолютно свободной!

– А тебе не бывает одиноко? Скажи честно! – вдруг нервно произнес Михаил. – Только сначала подумай. Не спеши с ответом. Вспомни – тебе бывает одиноко? Мне – так часто бывает. И настолько одолевает уныние, что хочется выть, как волк на Луну. Потом вспоминаю, что я все-таки человек, я в таких случаях страдать должен, мучиться. И я страдаю. Волку легче. Он от своей тоски через вой избавляется, а я ее в своей душе ношу. Ты можешь не сказать правду, прикинуться счастливой. Но ни один человек без общения с другим, близким себе душевно и телесно, счастливым быть не может. Ты понимаешь литературу, мне это очень приятно. И еще мне кажется, что мы с тобою единомышленники. Мне ничего не надо… Из тряпок… Деньги, что заработаю, стану отдавать тебе. Красивая женщина должна красиво жить. И мне радостно видеть тебя нарядной. Я пока только обещаю. Извини… Думаю, что работа моя не пройдет бесследно. У тебя есть литературные способности. Поработаем вместе. Люба! И главное – мы понимаем друг друга. Лучшее враг хорошего. Я нашел тебя, Люба, и лучшего в жизни мне не надо. Подумай и ответь серьезно, Люба, можешь ли ты стать моей женой?

– Могу, – потрясенная его чистосердечным монологом, кивнула головой Люба.