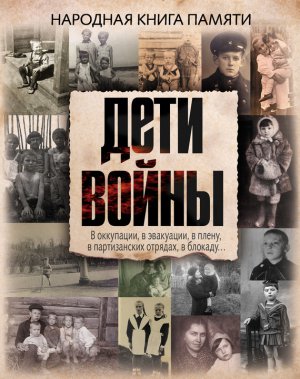

Дети войны. Народная книга памяти Коллектив авторов

К сожалению, предсказания эти в дальнейшем оправдались. Уже в Ленинграде, когда я стал проходить шоферскую комиссию, меня по цвету забраковали. А я всегда мечтал быть шофером и водить автомашину. Вот какой злополучный случай в годы войны в лесной деревеньке Желуди навечно похоронил мою мечту.

Когда меня с повязкой на глазах увидела моя учительница Матрена Ефимовна, она ужаснулась и сказала с упреком: «Ну, Костик, не ожидала, что ты пойдешь по стопам многих твоих погибших товарищей, разряжавших снаряды». Я ей все рассказал, и она несколько смягчилась, но все равно не одобрила способ, которым я пытался зажечь огонь в хате.

«Все, нечего больше баклуши бить! Пора и деньги зарабатывать на кусок хлеба. Иди-ка ты, Костя, работать в колхоз. Слава богу, уже 13 лет исполнилось», – сказала как-то мать, сидя вечером на кухне. «Ну что, ж. Если надо в колхоз – так в колхоз! – ответил я. – Но ребята – кто уже работает – говорят, что им ничего не платят, только палочки пишут в колхозную книжку».

Назавтра мать повела меня в правление колхоза: «Примите на работу мальчонку, ему уже 13 лет». – «Маловат, да и силенок, видать, нет. Ну да ладно, выпишем ему колхозную книжку. За полный световой день работы ставим два трудодня, если меньше – полтора, еще меньше – один трудодень. Пускай пацан пока поработает возчиком на лошади. Дадим ему лошадь, дроги, сбрую – вот и будет возить на поля навоз, а с полей солому, сено. Работа всегда найдется. Но смотри, Костик, за коня, за сбрую головой отвечаешь. Да и спать теперь будешь поменьше. Ну выходи завтра к 7 часам утра. Определим тебя в звено Надежды Пузачевой. Она около вас недалеко живет, вот и будить будет».

Рано утром я кое-как позавтракал, в мешочек мать положила краюху хлеба да пару вареных яиц: «Ну, сынок, с Богом! Трудись честно, добросовестно, и все будет хорошо».

Я пришел на грязный колхозный двор. Мне дали рыжую злобную низкорослую лошадь, дроги, сбрую, показали, как запрягать, да я это все уже знал. И стал я советским колхозником. На скотном дворе мы грузили мокрый вонючий коровяк, везли в поле, которое надо было весной пахать, сваливали навоз небольшими кучками и возвращались обратно на скотный двор.

Работали без перерыва часов до 2–3 дня. Потом отдыхали, жевали свои обеды, дремали, и через пару часов все повторялось. Работали мы по несколько подвод вместе, 3–4 упряжки. Лошади были худые, малосильные, сбруя веревочная часто рвалась. Да и дроги были – 4 колеса, 4 доски на дне, две – боковые. Как ни старались брать с собой соломы под задницу, все равно к концу дня все вымазывались в навозе. Если шел дождь, заканчивали работу раньше. Обычно работали по 12–14 часов, а при солнце и дольше. После работы распрягали коней и гнали их в общеколхозное стадо, которое пас всю ночь пастух.

На руки в правлении колхоза нам выдали небольшие беленькие «Книжки колхозника». Там было несколько граф. В конце дня бригадир ставила палочки в зависимости от ее настроения и от того, сколько мы работали.

На руки в правлении колхоза нам выдали небольшие беленькие «Книжки колхозника».

Там было несколько граф.

В конце дня бригадир ставила палочки в зависимости от ее настроения и от того, сколько мы работали.

Осенью и весной работать было тяжело: поля, дороги раскисали от воды, колеса вязли в грязи. Совсем другое дело летом – солнце, тепло, сухо! Возить приходилось сено, солому, снопы, мешки с зерном. Ездить я любил, любил лошадей, умел с ними обращаться, и они тоже понимали меня. В колхозе работали почти одни женщины и мы, пацаны. Все взрослые мужчины были в армии.

Осень 1943 года и наступившая зима 1944 года были самыми тяжелыми временами работы в колхозе. Питания никакого, скот отощавший, весь инвентарь пришел в упадок. Зимы были суровые.

Дома не было хлеба, не было дров. Тарас Сергеевич умудрялся запрягать корову Лыску и на ней ездить в лес за дровами. Но разве много можно привезти на корове дров? Беда кружилась и сидела в холодной хате. Мать при четверых детях не могла нигде устроиться на работу. Отчим Тарас Сергеевич, по своему обыкновению, устроился работать конюхом в райбольницу. Но коней было всего три, да и они все были исхудалые. Разрушенные здания и бараки больницы не на что было восстанавливать. Но самое главное – из эвакуации не вернулся хозяйственный главврач больницы Герасимов Петр Тарасович.

Мать, понимая это, ходила мрачнее тучи. Отчим стал как-то косо на меня поглядывать – дескать, не много ли я ем. Все хозяйство и скот приходили в упадок: медленно, но верно, съедались куры, осталось всего две овцы. В семье из шести человек наблюдалась нехватка всего: одежды и – главное – питания. Семенная картошка, на которую отчим молился Богу, таяла на глазах. Все силы были брошены на содержание коровы, которая фактически была единственной кормилицей всей нашей семьи. В семье начались болезни. Два младших ребенка совсем дышали на ладан: Валя – 5 лет и Коля – 3 года.

Кроме того, старики Елисеевы задумали вновь отстраиваться в Чаче и строили хату, отчим помогал им. Они говорили ему на ушко, чтобы он бросал «весь этот касплянский гарем» да перебирался в Чачу: «Найдем тебе молодуху и заживешь у себя на родине!» Но Тарас Сергеевич был большой души человек, очень любил своих сынов и в Чачу не переезжал. Хотя через несколько лет и вышло так, как говорили ему старики.

Проработав более двух лет в колхозе, я не принес семье никакого достатка. В колхозе тоже на трудодни ничего не давали – ни по окончании года, ни в начале.

Придя домой, я рассказал маме, как солдаты забрали весь выращенный нами за 1944–1945 годы хлеб. Она была поражена, плакала вместе со мной и говорила: «А я так рассчитывала, что на твои заработанные трудодни нам дадут немножко хлеба! Это было бы большой поддержкой всей нашей семье. А может, что-нибудь придумаем?»

Вдруг по Каспле прошел слух, что из Ленинграда приехал вербовщик. Он вербует молодежь на восстановление Ленинграда после блокады. Я очень любил Касплю, речку, озеро, любил ее перелески и горушки, любил ее луга, и особенно – весенние разливы. Я жил здесь с четырех до пятнадцати лет, здесь прошло мое сознательное детство, и я, конечно, никуда и не думал уезжать. Мне казалось, что красивее Каспли нет ничего в мире, ничего милее плесов, озера, прозрачной воды реки, тропинок, полянок! Все это было так дорого моему сердцу!

Наутро мать, взяв меня за руку, повела к вербовщику. Он обосновался в одном из кабинетов райисполкома. Мать попросила взять меня и завербовать в Ленинград. Зосим Маркович сказал: «Маловат он, Ефросинья, да истощен дюже». Мать – в слезы: «Что ж мне делать?! У меня их четверо, да и пятый намечается». – «Ну тут уж я ничем помочь не могу. Вот если ты в милиции выправишь ему паспорт, тогда приводи, возьму его в металлисты». Мы не знали, что такое «металлисты». Вербовщик пояснил: год-два подучат, а потом будем работать на одном из заводов города, жить в общежитии. Каждому питание, работа, шкафчик, фартучек – красота, чистота! Мы ушли. Я – веселый, что не взяли в «металлисты», мать – хмурая и недовольная.

Наутро вижу: мать взяла решето, положила туда полтора десятка яиц, прикрыла платком и пошла в милицию. Что и как она там говорила, доказывала – я не знаю, но через некоторое время вернулась повеселевшая, махая пустым решетом, а платочек был уже повязан у нее на голове: «Ну, Костик, говори спасибо! Есть еще люди добрые на свете! Выправила я тебе паспорт, правда не на отцовскую, как в метрике, а на мою девичью фамилию – Бо-ровченков Константин Павлович. Да заодно и год тебе пришлось прибавить – теперь ты не 1930 года рождения, а 1929-го. И тебе не 15 лет, а уже все 16. Вот так!» Я так и рот разинул.

Пошли к вербовщику Зосиму Марковичу, мать подала ему новый советский паспорт. Он долго его читал, смотрел, вертел, перелистывал странички, смотрел на свет. И когда его все устроило, сказал мне: «Костя! Героическая у тебя мать! Завтра отъезд на станцию. Приходите с вещами к двенадцати дня». И мы ушли домой: мать – радостная, а я грустный – не хотелось мне покидать любимые, привычные касплянские места.

Назавтра с утра мне собрали заплечную сумку на лямках. Положили туда трусы да майку, рваного нижнего белья (был уже конец октября), кое-что из еды – хлеб, пару отварных яиц, пару луковиц, несколько отварных картошин. То да се – и сумка была готова. «Гляди, сынок, всегда держи там, в городе, сумку перед собой, а не сзади. Так надежнее. Иначе городская шпана – чирк! – и все вывалится». Когда все было готово – меня одели и повесили сумку, – пошли к райисполкому. Предварительно я со слезами на глазах простился со всеми.

Да заодно и год тебе пришлось прибавить – теперь ты не 1930 года рождения, а 1929-го. И тебе не 15 лет, а уже все 16. Вот так!

И шли мы более чем странно. Я не хотел идти, и мать давала мне подзатыльники, чтобы поторапливался. А сестра Тоня толкала в спину, приговаривая: «Иди-иди, Костюк! Может, там и человека из тебя сделают!» Около райисполкома уже было 18 таких, как я, пацанов и 24 девушки. Их Зосим Маркович брал для подготовки мастеров по осмотру и ремонту газовых плит. Газ тогда только входил в быт. Мы долго сидели у райисполкома. Наш руководитель специально не стал брать автомашины, хотя ему и предлагали. Он сказал, что это дорого, подъедем, мол, и на попутках.

К. П. Исаченков

И что бы вы думали? Через Касплю на станцию железной дороги Лелеквинскую шла воинская автоколонна– машин 10–12. Наш руководитель быстро сговорился, нас досадили на автомашины между какого-то грязного оборудования, а несколько человек попали в закрытую автомастерскую, и мы отправились. Ехать надо было недалеко, 18 километров, – полтора-два часа. Прибыли на станцию. Беда была одна – когда открыли дверь крытой автомастерской, ребята оттуда стали вываливаться на траву и блевать. Оказалось, что эта автомашина была как душегубка, вся зашита, и окна закрыты. Как ребята ни кричали в дороге, что им плохо, никто их не слышал. Но и это обошлось.

Руководитель наш, экономя на всем, стал ловить товарняк, чтобы ехать дальше. А путь наш к Ленинграду лежал через Рудню, Витебск, Новосоколь-ники. Вскоре подошел эшелон с углем. Руководитель договорился с машинистом, и нас посадили на платформы, на груды угля. Погода была хорошая. Мы ехали и спали. Но кто-то, «проявив инициативу», стал бросать кусками угля в людей, идущих вдоль железнодорожного полотна по тропинке. Несколько человек были ранены. Машинист, матюгаясь, остановил состав где-то в поле, и с помощником стали сбрасывать нас с платформы. Прибежал наш руководитель. Они долго и зло ругались, но потом все утряслось.

Так 30 октября 1945 года я покинул свою Касплю навсегда. И вот уже 65 лет, всю сознательную жизнь, живу в великом городе нашей страны Ленинграде – ныне Санкт-Петербурге.

Оккупацию немецко-фашистских захватчиков мои земляки-каспляне переживали очень тяжело, как и весь наш народ. Порядок, установленный оккупационными властями, ни во что не ставил жизнь гражданского населения, каждый селянин мог безо всякой вины подвергнуться наказаниям: пыткам в жандармерии, мог быть посажен в тюрьму, а мог быть просто расстрелян. Люди боялись своих и чужих, ибо не обходилось без предательства и доносов. Редко проходила неделя-другая, чтобы немцы не вели на смерть за Кукину Гору безвинных людей. Сколько полегло их в период оккупации: гражданского населения, партизан, военнопленных, мужчин и женщин, – не знает никто.

Обелиск мирным жителям, расстрелянным карателями

Поэтому, когда Касплю освободила Советская армия, каспляне задумались над тем, чтобы поставить памятник в том месте, где лежали сотни граждан только лишь за то, что жили в оккупации.

Нужно отдать должное моим землякам-касплянам, что они совершили гражданский подвиг, поставив на громадной братской могиле-кургане скромный памятник-стелу, что они постарались не потерять ни одного имени погибшего. Ходили по домам, опрашивали, собирали сведения и заносили в списки.

В настоящее время за Кукиной Горой высится стела, на ней нанесены все фамилии лежащих здесь безвинно погибших мужчин, женщин, девчат, парней, детей.

Вечная память им от нас!

Я не могу пофамильно назвать всех, кто принимал участие в создании памятника. Хотелось бы отметить главного инициатора, зачинателя и исполнителя всех дел по стеле – женщину неукротимого характера – Барсукову Н. А.

Однажды, будучи в селе Каспля, я ей подробно рассказывал о том, что я как свидетель знал о трагедии на Кукиной Горе. И все, живые и мертвые, никогда не забудут ее дела по сооружению памятника-стелы.

Мы собирали урожай, чтобы ни крохи не досталось врагу

Остропицкая (Тищенко) София Григорьевна (1929–2011)

Родилась 30 января 1929 года в селе Шамрайка Запорожской области. В 1941 году мне исполнилось 12 лет. В июне 1941 года закончила с отличием начальную школу (четыре класса) в своем родном селе Шамрайка: учитель на аттестате написал крупными буквами только одно слово: «ВIДМIННО» [11]. И сразу отнесла аттестат в школу-семилетку в Романках, находвшуюся в девяти километрах. Директор школы, посмотрев на аттестат, сказал: «Молодец! Приходи на занятия 1 сентября». Но в школу в том году пойти уже не пришлось, так как 22 июня 1941 года грянула война…

Папа ушел на фронт. Старший брат, 17-летний Николай, был отправлен в качестве погонщика скота гнать колхозный скот вглубь страны – на Кубань. Бабушке (по маме), как матери офицера, райвоенкоматом было предложено эвакуироваться вглубь страны, но она отказалась. Средний брат, 15-летний Иван, остался за старшего в колхозе.

Добровольцем пошла работать: собирать урожай (чтобы ни крохи не досталось врагу!), строить дороги для Красной армии. Трудилась от зари до зари, в нечеловеческих условиях, не ожидая никакого вознаграждения, на голом энтузиазме, исключительно из патриотических побуждений – все для борьбы с врагом!

Писала при свете лучины письма на фронт родным; каждое письмо начиналось патриотичным приветствием: «Привет доблестным бойцам Красной армии – защитникам Отечества!» Читала старшим неграмотным и полуграмотным родственникам полученные письма с фронта.

Софья с мамой Евдокией Яковлевной и младшим братом Михаилом

Вести от родных с фронта приходили разные. Папа был контужен, получил ранение и после госпиталя попал в нестроевую часть. Погибли на фронте два дяди: папин брат – дядя Семен, а также муж маминой сестры – тети Марии. Двоюродный брат Петя после окончания авиационного училища воевал в звании младшего лейтенанта летчиком бомбардировочного авиационного полка, погиб на фронте при катастрофе самолета в боях в Румынии в 1944 году. Дядя Антон как секретарь партийной организации был оставлен в тылу врага и руководил партизанским отрядом; был расстрелян фашистами в Гуляй-Поле в 1942 году.

Мамин брат дядя Яша – как кадровый офицер – после артучилища в 1941 году отбыл на фронт в звании старшего лейтенанта; воевал в районе Смоленска; в начале войны со своим полком попал в окружение, но удалось вырваться в полном составе; дважды был ранен, контужен; награжден пятью орденами.

В сентябре 1941 года брат Иван обнаружил возле села фашистских диверсантов и помог пограничникам задержать их; такой поступок фашисты ему бы не простили, потому с приближением линии фронта оставаться в селе ему стало небезопасно: было решено, что ему лучше покинуть родное село и присоединиться к группе погонщиков скота, с которой уже ушел старший брат Николай. Мама собрала ему в дорогу нехитрый узел и сказала в напутствие: «С Богом. Иди в ту сторону, где восходит солнце».

Дома остались мама и младший брат Миша, которому было два года. Фронт приближался, постоянно слышался гул канонады, участились бомбежки; чтоб пережидать бомбежки, вместе с соседями вырыли в огороде блиндаж-землянку, куда потом прятались в тревожные дни.

Софья после войны

Немцы вошли в село осенью 1941 года. Людей (в основном – стариков, женщин и детей) не тронули. Забрали отцовский велосипед и (самое страшное) корову: а как же двухлетнему малышу быть без молока? Семье пришлось переждать несколько дней преимущественно в землянке: хату заняли немцы. Запомнилось, как один немец жарил блины на кухне, показал им фотографии своих детей и, уходя, оставил несколько блинов, сказав: «Essen» [12]. Но прикоснуться к блинам никто не рискнул. Через несколько дней немцы, назначив старостой кого-то из местных, двинулись дальше на восток. Больше их здесь не видели. Следом пришли итальянские войска (у каждого итальянца было перо на головном уборе), перебили всех колхозных курей (вся ферма была покрыта перьями) и вскоре также двинулись дальше.

Два года оккупации ничем не запомнились, в школе занятий не было.

Через два года, осенью 1943 года, вновь стал слышен гул канонады: фронт приближался – наши войска гнали фашистов на запад. Снова пришлось прятаться в землянке во время бомбежек. Немцы быстро прошли через село, в спешке отступая на запад – вымотанные и злые. Когда в небе пролетал самолет, младший четырехлетний брат Миша кричал: «Наш! Наш!» – а взрослые встревоженно шикали на него, чтоб молчал и не накликал беды.

Когда в небе пролетал самолет, младший четырехлетний брат Миша кричал: «Наш! Наш!», а взрослые встревоженно шикали на него, чтоб молчал и не накликал беды.

После освобождения я возобновила учебу в школе (после двухлетнего перерыва); одновременно работала в колхозе и добровольцем строила дороги для содействия наступлению Красной армии —

«Все для фронта, все для победы!» (Через 50 лет, уже в 1990-х годах, как признание за этот самоотверженный труд, получила статус ветерана войны – участника трудового фронта).

С мужем и дочкой

По-прежнему писала письма на фронт родным и читала всем вслух ответы: мамин брат – дядя Яша – дважды ранен, контужен, но жив, сражался на фронте в звании подполковника, 5 орденов. Бабушка по маме, услышав это, тихо сказала «Слава Богу, мой сын жив»; она умерла вскоре от истощения в 1944 году; возможно, этого не случилось бы, если бы она согласилась эвакуироваться в 1941 году вглубь страны. Старший брат Николай после военного училища воевал на фронте, получил тяжелое ранение под Моздоком; после выписки из госпиталя был комиссован и служил в нестроевой части в Иране. Средний брат Иван с 1943 года служил в запасном полку, а с 1944 года был откомандирован на учебу в Бакинское пехотное училище.

Папа после войны был уволен в запас и вернулся домой. Средний брат Иван по окончании военного училища в 1945 году ненадолго приехал домой в отпуск перед отбытием в военную часть, где он стал служить в должности командира взвода. Старший брат Николай демобилизовался из армии после войны и ненадолго приехал в родное село. С радостью встретили известие о Победе и окончании войны!

После окончания школы-семилетки сначала пошла учиться в среднюю школу, но из-за страшного неурожая и голода в 1946 году пришлось оставить школу и перевестись в техникум. Получила среднее специальное образование и работала по специальности. Вышла замуж. С семьей поехали на строительство Каховской ГЭС и впоследствии остались жить там же в городе Новая Каховка Херсонской области, работала до пенсии химиком-лаборантом химанализа. Стала мамой, бабушкой и прабабушкой.

Больше отца никто не видел

Гринь (Кравченко) Нина Васильевна (1930–1992)

Родилась в 1930 году в селе Наталовка Чаплинского района Херсонской области.

Когда началась война в 1941 году, исполнилось 11 лет; была старшей из четырех дочерей. Отец – Кравченко Василий Филиппович – был призван в Красную армию и ушел на фронт. В 1941 году при отступлении частей Красной армии его воинская часть проходила рядом с родной Наталовкой; он заглянул домой, сказал, что они направляются к Геническу и Арабатской Стрелке, – и отбыл далее вместе с частью. Больше его никто не видел.

Отец заглянул домой, сказал, что они направляются к Геническу и Арабатской Стрелке, – и отбыл далее вместе с частью. Больше его никто не видел.

Мама Евфросинья Ивановна одна растила детей, работала в колхозе; тогда же и произошел с мамой несчастный случай: конь ударил копытом и повредил позвоночник – с тех пор она на всю жизнь осталась инвалидом: спина стала горбатой.

Осенью 1941 года в село вошли румынские войска. Осталось воспоминание, как румынские солдаты, видя как тяжело женщине-инвалиду с четырьмя маленькими дочерьми, подкармливали как могли, давали хлеб. Через два года оккупации село было освобождено Советской армией осенью 1943 года.

Отец с войны не вернулся – числится пропавшим без вести. Мама наводила справки по всевозможным инстанциям: в конце концов был получен ответ – сухая строчка выписки из военного архива: «Василий Филиппович Кравченко, 1908 года рождения, с. Новонатальевка Чаплинского района, Херсонская обл. Дата и место призыва: 22.07.1941, Чаплинский РВК, Украинская ССР, Херсонская обл., Чаплинский р-н. Партийность: беспартийный. Воинское звание: красноармеец; должность и специальность: пехотинец, стрелок. Когда и по какой причине выбыл: письменная связь прекращена с июля 1941 г. Считать пропавшим без вести. Дата выбытия: май 1944 г.».

После войны я закончила школу, вышла замуж, вырастила троих детей, всю жизнь до пенсии проработала в родном колхозе.

За каждое разоренное воронье гнездо полагалось вознаграждение

Гринь Павел Григорьевич (1931–1995)

Родился в 1931 году в селе Наталовка Чаплинского района Херсонской области.

Когда началась война, мне исполнилось 10 лет. Отец был призван в Красную армию, ушел на фронт и воевал на Севере. Осенью 1941 года в село вошли румынские войска. Через два года оккупации село было освобождено Советской армией осенью 1943 года. Помнится, как после освобождения в 1943–1945 годах проводилась кампания против ворон, уничтожавших посевы: за каждое воронье яйцо было объявлено хоть и копеечное, но все же денежное вознаграждение; вместе с друзьями ходили по лесопосадкам в сторону Аскания-Нова и разоряли вороньи гнезда: и посевам защита, и помощь семье: мама в одиночку растила детей в это трудное время, пока отец воевал на фронте. Отец получил в боях ранение, но вернулся с войны живой.

После войны закончил школу, выучился на механизатора, женился, вырастил троих детей, всю жизнь до пенсии проработал механизатором в родном колхозе.

Жалеть нас было некому и некогда

Лаухина Александра Дмитриевна, 1930 г. р

В годы войны жила в селе Становое Липецкой области. Сейчас – в городе Обоянь Курской области.

Когда ворвались фашисты в наше село, мне накануне исполнилось только одиннадцать лет. Несмотря ни на что, о детстве я вспоминаю с большой теплотой и любовью. Спросишь почему? Там, в далеком детстве, была мама, ее неисчерпаемая ласка и поддержка. А когда отца взяли на фронт, я, одиннадцатилетний ребенок, стала ее помощницей и заменила отца шестерым моим младшим братьям. Странно, но я любила их, своих маленьких братьев, как собственных детей. Вся забота о них легла на мои плечи, совсем еще детские. Помогала матери по хозяйству и успевала учиться в школе.

…В годы войны армия детей сражалась в полях за колхозный урожай. В детстве я прошла всю сельхозшколу: сеялки, веялки, копнилки, скирдование, молотилки – все знакомо не понаслышке; бывало, собираешь каждую травинку, чтобы к концу работы наполнить сорняками мешок для сушки на корм скоту. Огорчалась по-детски, когда грядка овощная попадалась не сорная, и мешок был недостаточно тяжелым. Привычка работать и какая-то особая ответственность за все была у каждого ребенка…

Кажется, простое слово «молотилка»? Но, увы – это вам не комбайн, где при скашивании сыплется готовое зерно. Молотилка – это земной ад… Устанавливали ее возле огромного, метров 40–50 длиной, высокого скирда пшеницы. В рычащий, пылящий, бездонный барабан молотилки люди от скирда подносили снопы, которые пережевывались с молниеносной быстротой. Зерно отделялось, а пустую солому надо было успевать откатывать в этом страшном реве и невообразимой колючей пылюке. Почему колючей? Потому что, кроме длинной, красивой, блестящей соломы, из барабана сыпалась полова, или, как называли раньше, «хаботья», она состояла из раздробленных, выпотрошенных колосьев с острыми устюками. Эта масса пылила, будто злилась за отнятые у нее зернышки ржи или пшеницы. Через три – пять часов рядом вставал новый скирд, только уже не такой строгий и аккуратный, как не молотый. Издалека сразу можно было различить по форме: молотый или нет. С молотилки мы возвращались усталые, измученные, черные от пыли; молотили в две смены, если с утра, то успевали умыться в пруду. Домой приходили как ни в чем не бывало, все равно жалеть нас было некому да и некогда.

Хорошо было, когда в доме было что-нибудь поесть, если нет, то питались «подножным» кормом: в лесах было много дикого лука, чеснока, сергибуса, заячьей капусты, аниса, щавеля; ели корни лопухов, пышечки подорожника, баранчики, отдающие натуральной валерианой.

Хорошо, когда в доме было что-нибудь поесть, если нет, то питались «подножным» кормом: в лесах было много дикого лука, чеснока, сергибуса, заячьей капусты, аниса, щавеля; ели корни лопухов, пышечки подорожника, баранчики, отдающие натуральной валерианой, и много другого. Осенью кормились брюквой, морковью, огурцами, овощами, фруктами и др. Трудно было, но мы выжили без отца, пропавшего без вести в первые же месяцы войны, – мама и мы семь ее детей.

Подростки помогали взрослым. В то время засевали поля разным зерном вручную. В плетеную меру насыпались семена и при помощи ремня надевались на шею каждому сеяльщику. Вооруженные семенами, становились рядком, в одну шеренгу, на таком расстоянии, чтобы не мешать друг другу. Так и продвигались с одного конца поля на другой, разбрасывая зерно обеими руками в ту и другую сторону. Сеяльщики строго следили за тем, чтобы между рядами не было ни накладок, ни пропущенных мест. Это была серьёзная и трудная работа. С нетерпением ждали всходы. Весь народ любовался тогда молодыми зеленями, радовались сеяльщики ровным зелёным рядкам. Потом зеленя росли, колосились, а как начинали вызревать, все готовились к покосу хлебов. Тогда всё делали женщины, дети, так как мужчин «поглотила» война. На косы прикрепляли особое приспособление в виде широкой снасти, с помощью которой скошенные стебли падали в одну сторону колосками. От этого зависела вся дальнейшая уборка хлеба. Следующий этап – вязание снопов. Вязальщицы, каждая на своём рядке, берут небольшой пучок скошенного хлеба, перехватывают его приготовленным перевяслицем из стеблей и ставят колосками вверх, нагибая «головками» друг к другу. Будто дюжина туго перевязанных человечков о чем-то сговариваются. Эти фигурки из снопов у них назывались «крестцами». Поле в золотистых крестцах – не было радостнее картины. В народе так и говорили: «Слава Богу, хлеб в крестцах».

Когда под ветром и солнцем у снопов подсохнут колосья, крестцы необходимо было перевезти в то место, где они будут сложены в огромный прямоугольный, продолговатый стог. И непременно колосками внутрь. Это и есть ещё один этап работы.

К этому времени колхоз заранее заготавливал длинные прочные жерди, называемые носилками. Поперек двух таких жердин, уложенных параллельно, укладывались снопы из крестцов. Два человека, один спереди, другой сзади, несли эту поклажу к избранному месту под стог. Иногда помогали мальчишки на лошадях с подводами, тогда дело шло быстрее. Снопы подносят, а на стогу уже орудуют два пожилых квалифицированных укладчика.

Растёт стог. Крестцов на поле остаётся всё меньше. К концу рабочего дня дело идёт к завершению. Стог напоминает красивое архитектурное сооружение, с надёжной плотною крышей, где не намокнет ни один колосок ни в дождь, ни в снег. Бывало, что обмолачивали стога среди зимы, подогнав под них спецмашину-молотилку. Надо сказать, что часть разрозненных снопов ещё с осени свозилась на тока и обмолачивалась цепами.

Один из участников этих хлебных баталий всегда мне казался героем. Это главный укладчик стогов Захар Ефанович Поярков. Его давно нет в живых, но имя его помнят все мои односельчане. Значит, достоин он этого.

Стихи Александры Лаухиной:

- Я нередко от сынишки слышу,

- Что печалит взгляда синеву:

- – Почему есть дедушка у Миши,

- А вот я без дедушки живу.

У обелиска

- И опять вчера у обелиска,

- Где цветы, как радуга, свежи,

- Заглянул в глаза мне близко-близко:

- – Почему ты плачешь, расскажи?

- Отвечаю голосом упавшим,

- Ощущая тяжесть плит,

- Что отец мой, без вести пропавший,

- Может, здесь, под мрамором, лежит.

- Улыбаюсь: мал еще мальчишка

- Боль понять моих давнишних ран.

- – Дедушке. – И тонкие ручонки

- Протянули к холмику тюльпан.

Ужас вселился в нас, и мы сразу стали взрослыми

Малахова (Нюнченко) Валентина Степановна, 1931 г. р

Я родилась в 1931 году, 23 февраля. Мне было 7 лет, когда умерла наша мама. Это был 39 год. Нас осталось трое детей – брат Геннадий с 1926 года, сестра Нина, 1929 года рождения, и я – 1931 года. Отец вскоре женился, и у нас появилась вторая мама.

Моя дорогая мне родина – это Псковская область, Пустошка. До войны я окончила два класса, и в 1941 году началась Великая Отечественная война. Отца взяли на фронт, мы с мачехой пошли пешком в ее деревню Мануилово, где проживали до окончания войны. Войну объявили 22 июня, а через неделю нас оккупировали немцы.

У нас в Пустошке 70 процентов жило евреев. Знаменитый врач Гинзбург. Он со своей семьей смог бежать, а те евреи, которые не смогли убежать из нашей Пустошки, подверглись уничтожению. На спине одежды им были пришиты шестиконечные желтые звезды, и в результате всех их заставили копать глубокую яму, затем их всех поставили на край этой ямы и всех расстреляли, – не разбирая, раненые, или убитые, или живые, затем закопали в этой яме и никого из посторонних не подпускали к этой яме, так как яма шевелилась – многие были живыми, и, когда яма замолчала, немцы удалились, убедившись, что все мертвы. Это место до войны называлось МТС, в то время так называлась машинно-тракторная станция. Вот там покоятся евреи всей Пустошки.

Может, не стоит так все описывать, но не могу это забыть до сих пор. Мы уже не были детьми, ужас вселился в нас, и мы сразу стали взрослыми. Брата Геннадия четырнадцати лет немцы взяли в концлагерь. Из лагеря он бежал и, придя к нам в деревню, ушел в партизаны. Через брата мы имели связь с партизанами, но все это было скрытно, так как немцы за связь с партизанами вешали на столбах, а деревни сжигали. Мы с сестрой Ниной ходили в Пустошку, а также ходили по деревням, узнавали, где находятся немцы, а ночью приходил брат Гена, и мы ему все говорили.

Однажды он пришел к нам днем. Видимо, деревенские следили за нами и кто-то сообщил полицаям, а полицаи карателям, что Гена дома. Мы с Ниной всегда были на шухере – она в начале деревни, а я ближе к дому. Заметила карателей Нина, сообщила мне, а я бегом вбежала в дом и успела сообщить, что идут каратели. Из дома бежать было поздно, и брат залез в подпол и прополз к стенке, чтобы в случае, если немцы заглянут в подпол, его не увидели. К этой же стенке поставили меня и сестру Нину, пытали нас, обстреливая кругом головы меня и Нину, и говорили: «Где брат?» Мы с Ниной отвечали: «Не знаем». Нина думала, только бы Валька не проговорилась, а я думала, только бы Нина не проговорилась. И так нас пытали очень долго. Мы с Ниной боялись одного: только бы они не выстрелили в пол, так как у этой стенки под полом спрятался брат, и, если бы они его ранили, он застонал, и нас бы всех сожгли.

Мы с Ниной боялись одного: только бы они не выстрелили в пол, так как у этой стенки под полом спрятался брат, и, если бы они его ранили, он застонал, и нас всех сожгли.

После такой пытки, не добившись ничего, они уехали. Геннадий вылез, и у него пробилась седина. Он ушел и больше к нам не появлялся, боясь за нашу жизнь. К нам по ночам приходили солдаты, бежавшие из плена, и искали связь с партизанами: мы с Ниной были всегда в курсе, часто ходили в Пустошку и узнавали, где находятся немцы, и, когда приходили солдаты, а точнее, молодые люди – в форме находиться было опасно, – мы им давали направление. Помню, однажды зашел офицер, и с ним была белая лошадь. Я это как сейчас вижу. Он только спросил, где находятся партизаны, и мы с Ниной сказали где.

Мачеха была тоже в курсе, но она постоянно находилась в гостях у деревенских, а мы с Ниной были дома.

Недалеко от нас немцы сделали под открытым небом лагерь военнопленных. Вбитые колья, обтянутые колючей проволокой, и большая охрана. На голой земле они, полуголые, полуголодные, находились долгое время. Когда немцы стали наступать на ближайшие города, лагерь этот куда-то исчез, видимо всех военнопленных ликвидировали. В это время немцы находились в мачехиной хате, а мы ушли в землянку. В ней были сделаны две ниши для меня и Нины, ничем не оборудованные, просто голая земля, только не капал дождь. Даже дверь в землянку завешивали какой-то старой рваной тряпкой.

Валентина после войны

Солдаты все шли и искали партизан. Один офицер в деревне Маслово – недалеко от нашей – зашел, чтобы узнать, где партизаны. Но в этой деревне проживал староста, он сообщил немцам, и ему пришлось бежать. Забежал в пуню – так в деревне называют строение для сена на зиму скотине, – чтобы укрыться. Немцы оцепили пуню и подожгли, чтобы наверняка сгорел. Убедившись, что он наверняка сгорел, они деревню покинули, а пало подозрение на одного инвалида, который был женат на еврейке.

Они ее расстреляли, а инвалида – его звали Коля – повесили и не разрешали долгое время снимать с виселицы, чтобы деревенских устрашить.

Брата моего мы больше не видели, их партизанский отряд соединился с регулярной армией. Он знал очень хорошо немецкий язык и служил в разведке. Мы от него получили одно письмо, в котором он писал: «Иду на задание». В 1944 году в октябре мы получили на него похоронку. Умер от затяжных ран и похоронен с воинскими почестями в Латвийской Республике, тогда она была в СССР, Модонский уезд, г. Эргли. Ему было всего 18 лет, по сути дела ребенок.

Пишу и плачу, вспоминая свое тяжелое детство. Были немцы и хорошие. Помню, это был Новый год. Мы с Ниной очень хотели есть и пошли в нашу хату попросить чего-нибудь поесть. Они нам дали немного хлеба, но он у них был всегда запечатан, а как только распечатаешь, он тут же и плесневеет. Но мы и этому были рады. Один немец нам показал на пальцах и сказал: «Гитлер, Сталин пук-пук», – видимо и немцам эта война ох как не нужна была.

Один немец нам показал на пальцах и сказал: «Гитлер, Сталин пук-пук», видимо и немцам эта война ох как не нужна была.

Так мы и жили в землянке, голодные, холодные, до освобождения. В 1943 году в феврале месяце нас освободила Красная армия. Со всех деревень в округе немцы нас собрали в деревню Маслово, где был повешен инвалид. Нас всех затолкали в одну хату, а всю деревню подожгли. Нас затолкали потому, чтобы им можно было отступать. Как только разведка доложила, что здесь немцев нет, а только одни мы, стала бить «катюша», снаряды рвались недалеко от нас. Мы с Ниной и мачехой прятались в воронки, так как в одну и ту же воронку снаряды не ложатся. Был страшный туман, но, как только рассвело, мы увидели наших бойцов, нашу разведку. Они спросили, давно ли ушли немцы, сказали – ночью. Каратели отступали на «харлеях», у них на груди всегда была свастика, череп и стрела, все сжигая на своем пути. Уцелели те деревни и те хаты, которые они не успели уничтожить. Уцелела и мачехина хата, так как она была на отшибе от деревни. И так вместе с разведкой пришел обоз собак, запряженных в лодки. На них были закреплены санитарные сумки. В упряжи было по пять собак: одна впереди и по две в первом и во втором ряду.

И потом потянулись лодочки. Эти собаки были обучены таскать раненых с передовой, и на собачках были закреплены санитарные сумки. Собачками управлял один солдат, который сидел в первой упряжке собак, а все остальные были без солдат, сами шли за передней упряжкой. Все они были измучены, но очень послушны и поддавались командам. Все это мы видели. Все это мы выстрадали.

Пришла весна. Нас, детей и стариков, собрали на колхозную работу. Старикам и нам, детям, была дана дневная норма: две сотки земли вскопать лопатой. За это нам ставили один трудодень. По вскопанной лопатами земле нас впрягали по одному человеку в бороны. Мы, дети, на себе таскали бороны, по четыре человека детей запрягали в плуг. Старик шел за плугом, а старуха сажала картошку – и все это за одну палочку трудодня. На трудодень нам давали жмых и мякину. Созревала рожь. Мы жали, затем по три человека, а иногда и по четыре человека молотили цапами, а зерно, которое должно было идти на посев, стебали вручную. Лен таскали, обмолачивали вручную деревянными молотками, потом в мочулах мочили, мяли и так далее. Косили сено, сушили, стоговали в копны – одним словом, работали на износ вместе со взрослыми. Вот только мне сейчас обидно – за мой тяжелый труд во время войны не дали ни копейки: нет свидетелей. Но какие могут быть свидетели, если я была ребенком и тогда никто не думал, что все это пригодится для добавки к пенсии. Чтобы не умереть с голоду, мы вынуждены были ездить в Латвию. Это тогда, когда колхоз не имел работы. Началась малярия. Лечили только хиной, но ее не было. Старики умирали на глазах. Их просто-напросто малярия уничтожала в сильной лихорадке.

Была зима 1943 года. Мы были голодные. Наша мачеха нас эксплуатировала как могла, мы ей подчинялись, так как у нас другого выбора не было.

Валентина (справа) с подругами

Отец еще был на фронте. В Латвию дорога была открыта, и мы поехали, чтобы заработать кусок хлеба. Мы с Ниной на открытой платформе товарного поезда доехали до города Круспельт, тогда его так называли все по незнанию, а правильное название Венспилс. Не успел поезд остановиться, к нам

Воды было по колено, мы все только стояли в воде и оправлялись тут же. Нас держали более двух суток. К нам никто не приходил. Мы были просто заперты на мучение.

подъехала милиция и всех, кто ехал этим составом, арестовали. Латыши нас ненавидели и, когда мы заходили в хутор, чтобы попросить кусочек хлеба, посылали нас к Сталину. Всех нас посадили на машину и привезли в милицейский участок. Посадили нас в настоящую тюрьму. Она находилась внизу полицейского участка. Маленькое окно на уровне земли и огромная на нем решетка. Приближалась весна, шли талые воды, и все талые воды стекали в этот подвал. Воды было по колено, мы все только стояли в воде и оправлялись тут же. Нас держали более двух суток. К нам никто не приходил. Мы были просто заперты на мучение.

Было две двери: одна деревянная, и был маленький глазок, а другая решетчатая железная. С нами забрали одного инвалида на костылях, он был человек взрослый, а мы дети, но нас было много. С нами был мальчик, ему было не более десяти лет. Он был худенький, и инвалид его поднял, и он свою худую руку сунул в этот глазок и открыл засов, дверь открыли, а вторую дверь, которая была на висячем замке, инвалид открыл безопасной бритвой, кончиком бритвы. Таким образом мы смогли открыть вторую дверь. Но мы слишком шумели, спешили скорее удрать, но нас услышали, а мы бежали кто куда, в разные стороны. Только инвалид уйти не смог, у него забрали документы. Что с ним они сделали, мы не знаем.

Мы с сестрой Ниной бежали к дороге. В это время ехал латыш на санях и нас усадил в сани. Таким образом мы ушли от погони латышской милиции. Ему нужна была рабочая сила. Он нас брал валить лес. Я с ним вручную спиливала сосны, а Нина обрубала сучки. Так мы работали за кусок хлеба и печеную картошку. Приближалась Пасха. Он, хозяин, сказал нам с Ниной: «В праздники мы не работаем и кормить вас не буду». И мы с Ниной пошли по хуторам просить кусочек хлеба. Все гуляли. В один хутор зайти вдвоем с Ниной не решились, и Нина осталась стоять по ту сторону калитки, а я зашла в нее и подошла к группе латышей, стоящих на улице. Они на меня спустили пса, он разорвал всю мою и до того рваную одежду, покусал, и, когда они натешились, пса отозвали. Я, вся покусанная, ободранная, пошла прочь, а Нина стояла, смотрела и горько плакала. Вот так в то время закончилась наша поездка. Домой мы вернулись без хлеба, но долго дома мы не оставались, нас мачеха снова посылала в Латвию на заработки.

Наша жизнь была очень тяжелой. Таких случаев, какой я описала, было очень много. Сейчас трудно мне самой поверить, что мы на ходу поезда бегали по крыше, перепрыгивали с вагона на вагон и ничего не боялись. С заработанным хлебом забирались на крыши пассажирских вагонов, так как с платформы латыши нас прогоняли и сбрасывали. Мне никто не поверит, но я упала с поезда и его догнала. Мы с Ниной везли заработанный хлеб, зерно. Я сидела посреди состава, поезд шел в гору, а я сидела на подножке. Солнышко пригрело, я задремала и свалилась. Как только я упала, я тут же пустилась догонять поезд. Я успела уцепиться за предпоследний вагон, меня кондуктор ногой оттолкнула, и я уцепилась за последнюю подножку последнего вагона. Поверьте, мы были цепкие, проворные, как обезьяны. В это трудно поверить, но это факт. Все, что я пишу, я могу это рассказать в любое время дня и ночи, даже на проверке лжи я все это расскажу точь-в-точь, потому что я ничего не вру.

Мы с сестрой Ниной ездили и батрачили на латышей за кусочек хлеба до конца 1944 года. Потом отец вернулся с фронта контуженый и поступил работать на почту. Его поселили в барак, сделанный из досок горбыля, и он нас взял к себе. Нина пошла работать на почту почтальоном, а я в швейную мастерскую. Набирали только тех, у кого своя швейная машинка, так как все было разорено и машинок у государства тогда не было. У нас машинка сохранилась чудом, описывать не буду, только скажу одно, что на своей машинке, когда нас освободили, это было зимой, я работала в солдатской мастерской, чинила солдатам одежду. Мой труд тоже не в счет. Мы тогда ничего не просили, работали на благо нашей родины ради скорой победы. В мастерской мы пороли парашюты и из них шили нижнее белье мужское и женское, наволочки. И все это наш закройщик сдавал в магазин.

Таким образом я везде работала на благо своей родины, за скорую победу, но в результате я ничего ни за что не получаю. И очень обидно, что двухмесячный ребенок является блокадником и имеет все привилегии блокадника, так же как те, которые были только прописаны в Ленинграде, – они блокадники, а я столько сделала для своей страны, а ничего не имею.

В мастерской мы пороли парашюты и из них шили нижнее белье мужское и женское, наволочки.

В 1949 году, приехав в г. Выборг, работала грузчиком, так как жить было негде, а фабрика нуждалась в грузчиках, и им давали общежитие. Ради общежития я была вынуждена работать грузчиком за 110 рублей. После рабочего дня мы, комсомольцы, должны были отработать два часа на уборке завалов зданий. За свою активную работу я была делегатом съезда комсомола. До сих пор имею мандат делегата. Четыре года сдавала кровь в больнице по 400 граммов. И за все это я ничего не имею, потому что в то время мы никаких документов на спрашивали, просто были комсомольцы-добровольцы.

И чудо случилось!

Сулейманова Ленина Сулеймановна, 1930 г. р

22 июня 1941 год застало нас с мамой, Мистурой Сулеймановной, на стадионе. Жили мы тогда в молодом красивом городке – Микоян-Шахаре (ныне Карачаевск). Мама работала операционной сестрой в новой больнице, а на стадионе занималась на курсах военных медсестер. Уже 23 июня ей пришла повестка из военкомата, и большой красивый автобус увез мою маму на войну.

На фотографии мы с ней как раз перед ее уходом на фронт. У меня за плечами ее вещмешок. В этом платьице она и уехала тогда. Большой проблемой было найти подходящие туфли – мама была модницей, у нее все туфли были на высоких каблуках.

Но в то же время она была человеком очень ответственным, принципиальным и убежденным (В. И. Ленин был ее кумиром, она и меня назвала в его честь – Лениной), ей и в голову не могло прийти попросить отсрочку. Я осталась на попечении коллектива больницы и дяди, отставного военного, снятого с учета по болезни. Но вскоре забрали и его в армию. А потом началась оккупация – и я осталась совсем одна.

Я осталась на попечении коллектива больницы и дяди, отставного военного, снятого с учета по болезни. Но вскоре забрали и его в армию.

А потом началась оккупация – и я осталась совсем одна.

Помню страшную суету, панику, в военкомате, куда я попыталась обратиться, не до меня было, помню, как отступали наши, как раненые из госпиталей ковыляли по дорогам, эвакуировать их не успевали, они уходили своим ходом в горы. Помню и начальство в машинах, набитых скарбом, равнодушно проезжавшее мимо них.

Ленина с мамой

И вот пришли немцы, началась моя скитальческая жизнь. Бродила по селам и аулам, добрые люди помогали, чем могли, одно время «работала» поводырем у слепого за еду и ночлег. Было очень тоскливо и одиноко, голодно, конечно, до сих пор для меня хлеб – самое главное лакомство, самая любимая еда. Потом настала холоднейшая зима 42–43 годов, отступавшие немцы: «Кальт, кальт». Да уж, морозы тогда стояли, а я в галошах на босу ногу перехожу вброд незамерзающую горную реку.

Добралась наконец до дальних родственников, там и дождались прихода наших. А летом 43-го приснился мне сон: вижу большой автобус, а в нем – мама! А меня к ней во сне не пускают, говорят, подожди, через два дня она приедет. И вот через два дня отправляет меня родственница за семечками в Черкесск. А вечерний обратный автобус не приехал, и пришлось мне пешком возвращаться, а что делать… Иду, уже темно, страшно, мост через Кубань под ногами качается. Подхожу к дому и загадываю: если огонек горит, значит, мама уже приехала. И чудо случилось! Огонек горел, мама моя сидела у окна и меня ждала.

К тому времени (июль 1943 года) она успела всякое повидать – весь кошмар 41-го, отступления, вой «юнкерсов» (всю последующую жизнь она не могла смотреть фильмы о войне, сразу плакать начинала), контузия, окружение под Вязьмой, пребывание в оккупации с нашими ранеными, которых она не могла бросить после побега всего госпитального начальства, фильтрационный лагерь. После проверок служила в 556-м гаубичном полку, какие там люди были замечательные! Дали ей отпуск – навестить дочь, надавали в дорогу гостинцев, подарков. Во время Курской битвы вроде бы все они полегли… Так что тот отпуск моей маме жизнь спас.

Я с мамой и еще семь девушек жили на колокольне. Я помогала чем могла – и в госпитале, и по хозяйству, научилась печь пироги со щавелем и прочей зеленью на очаге из двух кирпичей.

И мама стала работать в эвакогоспитале 3329, ей пошли навстречу, разрешили взять меня с собой. Почти год я путешествовала вместе с госпиталем: Тула, потом Селигер и Нилова Пустынь. Я с мамой и еще семь девушек жили на колокольне. Я помогала чем могла – и в госпитале, и по хозяйству, научилась печь пироги со щавелем и прочей зеленью на очаге из двух кирпичей.

Места там красивейшие! Сосны, цветы, соловьи… Вспоминаются многочисленные концерты, красивая музыка разносится над водой, раненые на лодках. Большой был праздник и концерт 6 июня, когда союзники высадились в Нормандии. От того времени остались у меня на память открытки от девушек, которые жили вместе с нами.

Мои военные путешествия завершились в Полоцке осенью 1944-го. Война шла к концу, маму демобилизовали из-за контузии и наличия ребенка, и мы поехали в Кисловодск. Здесь было много госпиталей, так что у мамы была работа. Вот и все, наверное…

Мы жили за счет табака

Кравцев Владимир Григорьевич

25 июня 1941 года мы с отцом косили траву около леса за железной дорогой. Пообедав, мы прилегли на траву отдохнуть. Вдруг над нами пролетели пять немецких самолётов-бомбардировщиков в направлении железнодорожной станции Коренево. Развернувшись над станцией, они сбросили несколько бомб и пошли на снижение к нашему железнодорожному мосту. От него мы находились примерно в километре. Двумя заходами они сбросили десяток бомб, но ни одна из них не попала в мост и даже на железнодорожное полотно. Все они разорвались вдоль полотна по обе стороны реки. Три бомбы попали в реку. Так в этот день мы узнали, что Германия напала на нашу Родину. Началась война. Обстановку в это время никто не знал, так как радио в селе не было и в районных газетах она была опубликована только 26 июня.

С 27 июня 1941 года начался призыв (мобилизация) в армию мужчин до 35-летнего возраста. Ас 15 июля мобилизовали все старшие возраста, пригодные для службы в армии. С июля месяца через наше село стали проходить с Украины мобилизованные отряды ещё в гражданской одежде. Их задерживали на 10–15 дней для уборки урожая и потом отправляли дальше, на восток. Вместе с ними эвакуировали весь колхозный крупный рогатый скот и табуны колхозных лошадей. Отдельными стадами эвакуировали крупных телят, овец и коз. Свиней отправили поездами. Так это длилось до середины августа 1941 года. 18 августа 1941 года со стадом коров ушёл и мой отец, 1902 года рождения. Потом через наше село проходили солдаты в форме группами и поодиночке, а потом и вперемежку в разных одеждах в надежде соединиться с основными силами армии или партизанами.

До 18 декабря 1941 года мы уже не видели и не встречали солдат в форме и мужчин в гражданской одежде, фронт проходил где-то в стороне, откуда мы слышали только глухие взрывы бомб, мин и снарядов. А в этот день в наше село прибыли немцы с военным комендантом и сразу установили комендантский час. Разрешалось ходить только в светлое время, с наступлением темноты вечером или рано утром нельзя было выйти на улицу к колодцу.

Выпал глубокий снег, и настали сильные морозы. На захваченной советской земле оккупанты устанавливали так называемый «новый порядок» – режим террора и насилия, разрушали государственную самостоятельность и территориальную целостность советских республик. В нарушение принятых международной конвенцией обязательств оккупационный режим Германии преследовал полное порабощение советских людей, ограбление оккупированных районов. Он осуществлялся немецкой администрацией, службами СС и СД, гестапо, военнослужащими регулярных частей. Оккупационный режим поставил людей в бесправное положение, лишил их всех социальных и политических завоеваний.

Бежавшие из плена и окружения мужчины останавливались на некоторое время, чтобы приобрести для себя подходящую одежду, запастись предметами для дальнейшего продвижения домой к партизанам или соединиться со своими частями. Это было ещё до прихода оккупантов в село Снагость. Располагались по 2–3 человека по хатам, в зависимости от размеров комнат.

У нас остановились три человека с Украины. Они помогали нам в уборке нашего урожая с собственного огорода и по хозяйству, заготавливали нам дрова на зиму. Мать отдала им всю отцовскую поношенную одежду и обувь, которая подходила им по росту. Они питались за одним столом с нами и откладывали себе на дорогу наши продукты и продукты соседей. С сентября 1941 года по заданию командиров партизанских отрядов Украины стали они уносить в лес, в свою построенную землянку, вмещавшую 10–15 человек, не более, картофель, лук, чеснок, свеклу, морковь, капусту, соль, зерно, старую одежду от населения. Выкопали погреб для хранения овощей. Когда уходили в первый раз в лес, то они взяли с собой пилу, топор, лопаты, молоток, гвозди, лом и другие инструменты, потом они всё это, после построек, возвратили в наш дом. Уходили они в лес с наступлением темноты, через огороды. Приходили по одному. С приходом оккупантов в село стали приходить реже и реже, только в назначенные дни за махоркой, продуктами и старой одеждой. Они уже знали, с приходом в наш дом, что я занимаюсь изготовлением табака (махоркой), и дали мне заявку, чтобы я меньше продавал населению. И к указанному дню (числу) я уже изготовлял махорку только для партизан не менее как по 100–150 стаканов, обеспечивая их. За время проживания у нас эти партизаны сделали мне саночки из старых разбитых саней колхоза с расширенными вверху полозьями, где внутри загнутых двух полозов выжгли внутри отверстия с незаметными крышечками. Они мало чем отличались от саночек населения, и немцы не обращали на мои саночки никакого внимания, так как и саночки, и хворост (дрова) издалека просвечивались и никаких предметов внутри хвороста не было. И когда нужно было мне идти в лес со сведениями о немцах, прибывших в село воинских частях, я брал саночки, уже набитые заранее табаком, бежал в лес в назначенные ими разные места встречи. В отверстия саночек вмещалось по 10 стаканов табака, хорошо утрамбованного толкушкой.

И когда нужно было мне идти в лес со сведениями о немцах, прибывших в село воинских частях, я брал саночки, уже набитые заранее табаком, бежал в лес в назначенные ими разные места встречи.

Перезимовав зиму 1941–1942 годов, партизаны дали мне заявку засеять с весны больше табака, так как потребуется ещё больше… Весной 1942 года я засеял все места, даже во дворе, помимо огорода, и до осени я снял четыре урожая табака. Они всё видели, как я занимаюсь выращиванием его и были очень довольны и благодарны, иногда оплачивали мне немецкими марками, бывшими в употреблении, за которые я приобретал у них свечи, спички, мыло, соль. И даже купил на базаре себе валенки. Четвёртый урожай я собрал в конце октября в сухую погоду, с появлением лёгких морозов.

Знал бы я о том, что мне когда-то потребуется какой-то документ за мою очень опасную работу, я бы у них попросил. Отряды под командованием Александра Николаевича Сабурова и Михаила Ивановича Наумова, которые совершали рейды с Украины в Брянские леса и обратно, дали бы мне десяток разных справок и документов с полным их оформлением (все реквизиты). Но тогда об этом никто даже не думал и не мечтал о разного рода военных документах: ни маршал, ни генерал, ни офицер, ни сержант, ни солдат, ни партизан, тем более юный защитник Родины, пятнадцатилетний сельский мальчишка. У всех нас было только одно желание – выжить и победить. И тогда таких юных защитников Родины было немало…

Всё время оккупации я дрожал, как «премудрый пескарь», днём и ночью, прислушиваясь к скрипу калитки – не идут ли за мной немцы. Я каждую минуту чувствовал фашистов за своей спиной и при встрече с ними лицом к лицу шёл прямо на них, идя дальше не оборачиваясь. Прислушивался к любому малейшему стуку, звуку, шлёпанью их сапог по двору. Постоянно был очень бдительным, как меня инструктировали партизаны. Страх всё время сопровождал меня везде: в лесу, когда я шёл по селу, в поле, в своём дворе и огороде. Собранные группы по 10–20 человек вливались в эти отряды (рейды), вооружались и уходили на боевые задания. Большое скопление людей в лесу могло быть замечено немцами и уничтожено. Этого не допускалось, днём они группами не собирались, а ночью рассредоточивались, так как в землянке находились раненые и слабые здоровьем, поочерёдно грелись. Нахождение людей в лесу и передвижения их немцы не замечали.

Тишину нарушили три выстрела – расстреливали партизан. Очень глупо погибли «руководители» партизанского движения села Снагости и Кореневского района, не убив ни одного немца и не взорвав двухэтажную среднюю школу, в которой размещалась рота эсэсовцев с комендантом с большой охраной. За каждой стеной стояли часовые, и четверо ходили круглосуточно вокруг школы. Помимо партизанского движения, коммунистами была поставлена задача взорвать школу вместе с фашистами. Немцы школу разминировали, и задача этими партизанами не была выполнена.

Я по какой-то счастливой случайности уцелел, и семья не погибла из-за меня, а может быть, и даже всё село.

За зиму 1942 года было расстреляно в этом месте в Снагости одиннадцать мужчин, пойманных в поле и по дорогам. Троих человек повесили в деревне Вишневке, так как население Вишневки не вступилось за них, зная их. Это Гольбородов с улицы Репяковка, у него осталось трое детей, один из села Комаровка и третий, пойманный около леса. А в октябре 1942 года тоже действовали наши партизаны из села Коренево: Пётр Берков, Зинаида Князева, её дочь Надежда. Они были пойманы с помощью предателей, посажены в тюрьму города и тоже были расстреляны, так как действовали практически поодиночке. Эти трое наших коммунистов знали меня, инструктировали меня, уходя в подполье (в лес на горе, там большие овраги). Они заранее могли бы спокойно построить себе землянку, заготовить продукты, тёплую одежду, но этого не сделали и погибли бесславно. И если хотя бы один из них остался живым, он бы помогал мне и после войны, подтвердил бы моё практическое участие в очень опасном деле моей работы.

Я по какой-то счастливой случайности уцелел, и семья не погибла из-за меня, а может быть, и даже всё село. Многие односельчане догадывались, видели, замечали, но сумели удержаться, чувствуя наше патриотическое движение, наше желание изгнать врага с нашей территории, и принимали все меры, помогая партизанам и армии.

Руководство партизан ещё до прихода немцев в село организовало своё движение, оставив в нашем Гапоновском лесу своих представителей, которые должны были собирать беглых партизан, солдат из плена, бежавших из окружения, передавая их в отряды Александра Николаевича Сабурова и Михаила Ивановича Наумова, которые совершали рейды по Курской области из Украины и обратно. Собранные группы, человек по двадцать в каждой, вливались в эти отряды, вооружались и уходили на боевые задания. С октября 1941 года до прихода фашистов в наше село эти три организатора подпольной работы собирали у жителей села Снагости всю старую мужскую одежду и обувь, продукты, которые закладывали в заготовленный погреб для хранения. Их задача была поставлена строго: ни в коем случае не сталкиваться с фашистами, не убивать их неподалеку от Гапоновского леса и территории полей, огородов села Снагости на расстоянии примерно 15 км, а также по дорогам.

Обеспечивая партизан всеми сведениями о нахождении и передвижении фашистских войск в селе Снагости и по железной дороге, я одновременно с этим обеспечивал их махоркой. Своим страшным поведением фашисты давали населению села Снагости и другим сёлам, деревням, хуторам понять свой оккупационный режим, и люди боялись. Кто предал коммунистов и других погибших от рук фашистов, до сих пор никто не знает. А те, кто прислуживал немцам, как старший полицейский по фамилии Грииай и другие, чувствуя свою вину, ушли со своими семьями при отступлении немцев из села Снагости и пока ещё не обнаружены.

За всю оккупацию партизаны со всей своей бдительностью и осторожностью выполняли указания командиров отрядов, не убив ни одного фашиста, дабы не обнаружить себя и не подвести Сабурова и Наумова, которых немцы по их следам преследовали бы и уничтожили. Военная тайна соблюдалась всеми. Немцы не обнаружили партизан.

Скрытая связь населения с партизанами многим помогла выжить и победить. Всю колхозную землю немцы поделили на душу населения для обработки и выращивания урожая, огородные участки фашисты не учитывали. Нам, семье из шести человек, выделили по 8 соток на каждого – 48 соток (почти полгектара). На улице, где мы жили, попался посев подсолнечника, самая легкая обработка и уборка. После уборки всех культур фашисты проверили каждый двор, каждую конуру.

Когда немцы собирались ловить и собирать молодёжь, староста предупредил нас и других жителей, назвал день отлова.

Немцы ходили по дворам и хатам. Брали без разрешения всё, что им понравится: свиней, коз, гусей, уток, кур, яйца, молоко, сало, мясо и из вещей – всё новое. Никаких слёз и уговоров не признавали. Грабили всё, а при отступлении забрали всех коров и стадами угоняли на Украину. Наши коровы убежали, так как наша мать сопровождала стадо, и, когда стадо сравнялось с кустами около реки, мать позвала Зорьку три-четыре раза, и Зорька, услышав голос и зов хозяйки, раздвинула стадо и прибежала к ней. Немцы начали стрелять, когда Зорька была уже далеко, и не попали.

В нашей семье было шесть человек: сестра 24 года рождения, брат – 26 года, я – 28-го, брат – 31-го, сестра – 33-го. Жили мы все за счёт табака (по большей части), которым занимался, в основном, я. Когда немцы собирались ловить и собирать молодёжь, староста предупредил нас и других жителей, назвал день отлова.

Мы сестру 24 года рождения прятали, дважды я спасал её с помощью табака, так как во время облавы полицейских из других сёл и деревень направляли в село Снагость, а снагостских полицаев направляли тоже в другие сёла. И они не знали, в какой хате находится девушка или парень. Входя в дом, полицаи видели, что у двери стоят два корыта с табаком. Увидев такое изобилие табака, они набивали карманы и, смеясь, уходили в другой двор. Сопровождающий их немец тоже набивал карманы табаком, так что они в хату не проходили и во дворе сарай не проверяли и скирды с сеном и соломой. Некоторые солдаты-фашисты, которые имели хотя бы какую-то малую совесть, платили мизерную сумму денег за табак марками и пфеннигами, спичками, мылом, солью, свечами. Офицеры не платили ничем и брали горсть или две.

Моя семья, в основном, жила за счет табака, которым я занимался. Я лично толок в ступе корни табака, а лист протирал на железном решете. Просеянный от пыли корень хранился в деревянном корыте, а лист в железном.

Продавал я его стаканами: по два стакана корня и один стакан листа. Цена трёх стаканов равнялась 0,50 пфеннига, потому что денег у населения почти не было. Партизаны мне платили хорошо, бумажными марками, бывшими в употреблении. Где они их брали, я не спрашивал, так как все вопросы они мне запретили задавать. А всё, что выручал, я отдавал матери, все деньги и товар шли на дело и обеспечение семьи. Если у партизан не было денег, то они расплачивались после. В основном, они платили тогда, когда в хате у нас сидел немец, попивая и куря мой табак, чтобы те видели, что к нам приезжает коммерсант.

Однажды в день прихода «коммерсанта»-партизана, к нам зашел фашист. Зашёл, посмотрел на табак, он и раньше приходил и видел два корыта, полных табака, сел за стол, попросил десять яиц и сала. Яйца мать ему дала, иначе он сам бы нашёл их и взял больше. Достал флягу со шнапсом, закурил. Сала у нас не было. В условленный час без стука, по нашей договорённости, как мне приказали партизаны, пришел «коммерсант». Он поздоровался и с немцем: «Гутен таг». «Коммерсант» сразу у дверей развернул свой мешок и, как ни в чём не бывало, начал отсчитывать в мешок стаканы, вслух считая по-русски. Когда он выбрал весь табак, достал бумажные деньги, про себя просчитал стаканы, умножил на 0,50, расплатился со мною, оставив у себя остаток бумажек. Немец всё это наблюдал, я и мать незаметно дрожали, немец попросил «коммерсанта» сесть. «Битте зитцен». «Коммерсант» сел, немец попросил у матери два стакана, налил по полстакана себе и «коммерсанту»-партизану. И поскольку мы всегда кормили обедом «коммерсанта», мать достала огурцов солёных, капусты солёной, картошки варёной из печки, ведь ему мы всегда готовили покушать, хлеб – какой был, неважный. Они выпили, начали разговор на ломаном языке по-немецки. Партизан всё понимал до мелочей, а когда доходило до серьёзного, партизан просил его повторить. Я не знал, что мне делать, а мать подсела к немцу и всё время подкладывала горячую картошку, но он не уходил. Обедали они примерно минут 20–30, не более. Фашист посмотрел на часы, встал, пожал руку партизану, нам сказал «данке» и ушёл. Когда он прошёл двор и вышел за калитку на улицу, мы все трое вздохнули, и партизан, отдав мне оставшиеся деньги, быстро взял мешок и ушёл в сторону разъезда, будто бы к поезду. За железнодорожным полотном. Мы с мамой боялись, что через час нагрянут немцы и нас арестуют. Но прошёл час, два, до вечера никто не появлялся. Второй день нашего ожидания фашистов прошёл тихо. Я никуда не пошёл. В общем, встреча партизана с фашистом прошла благополучно. Дальше таких моментов не случалось. Пронесло…

Потом были другие партизаны, и таких страшных встреч не было. Они тоже очень беспокоились за нас.

Фашист посмотрел на часы, встал, пожал руку партизану, нам сказал «данке» и ушёл.

Когда через село проходили боевые немецкие части, останавливались на 4–5 дней, я шёл через всё село к дяде Косте, он жил со своей семьёй в конце села, посматривал, не поворачивая головы, на всю технику, лошадей, сколько кухонь походных солдатских, запоминал количество танков, машин и примерное число офицеров. А на следующий день после этого я уже был в лесу. Записывать мне партизаны категорически запретили, и я старался идти по селу туда и обратно, проверяя то, что видел, когда шёл в одну сторону. Обратный мой путь подтверждала другая сторона. Все эшелоны, идущие на Киев и обратно, я тоже запоминал: количество вагонов, количество танков и другой техники. Зимой с крыши нашего дома всё хорошо просматривалось. Летом было труднее, но количество эшелонов я считал точно. Самый удобный момент: обеденный час, когда можно около походных кухонь посчитать солдат. По общему количеству техники (танков, пушек), походных кухонь партизаны определяли общее число солдат и офицеров. Офицеры питались в хатах, где проживало их по

5– 7 человек, я знал количество этих хат, количество постоянно находившихся в них офицеров. В селе постоянно находился военный комендант с ротой солдат и офицеров. Их обслуживали, выполняли все поручения 20–25 полицейских и староста. Полицейские часто менялись с другими сёлами, чтобы их меньше узнавали, особенно во время отправки молодёжи в Германию. Молодёжь немцы брали по внешнему виду: здоровых и крепких парней или девушек. Те, кто хотел избежать этого, стриглись наголо, как бы после тифа, которого немцы боялись и в этот дом не заходили, мазались сажей. Летом партизаны стали приходить чаще. Сады, кустарники, подросшие подсолнухи и кукуруза, рожь, мак скрывали их передвижение. С ноября 1942 года немцы ставили на ночь часовых и из дворов никого не выпускали. В связи с тем, что дороги были завалены снегом и скованы льдом, немцы выгоняли население чистить снег и колоть ломами, топорами лёд, очищая дорогу отступающим. Снега было много, сильные морозы, бушевала пурга.

20 декабря 1942 года за нашим Гапоновским лесом были выброшены с самолёта два парашютиста. Бурей, ветром их отнесло от леса на 4–5 километров к посёлку Десятый Октябрь, который находился за деревней Вишневкой. Это было ещё светло – днём, и немцы не заметили. Спустившись, парашютисты зашли в крайнюю хату и попросили хозяина спрятать их. Хозяин, испугавшись, что немцы его повесят, направил их на чердак, на сеновал. Парашютисты, немного погревшись в хате, пообедали своим сухим пайком.

В течение одного месяца немцы построили предателю хату, укомплектовав мебелью, посудой и всем необходимым, что отобрали у населения, но пользоваться хатой и чужим добром ему не пришлось.

Когда они улеглись и утихли в сене, предатель Бойченко пошёл и заявил в комендатуру. Примерно через полтора часа немцы окружили хату. Громко разговаривая и выкрикивая «Рус, сдавайтесь!», – начали требовать через переводчика сдачи в плен. Парашютисты, наверное, ещё не спали, слыша и видя через щёлку, по всем четырём сторонам хаты начали отстреливаться. С чердака им вокруг на снегу было всё хорошо видно, и немцам невозможно было подойти к хате. Через полчаса перестрелки немцы решили поджечь хату. Отстреливаясь до последнего патрона, парашютисты последними пулями убили себя, сгорая в жарком пламени сухого дерева хаты, соломы, сена. С каким заданием парашютисты прибыли, до сих пор никто не знает. Немцы долго искали их парашюты и не нашли. В течение одного месяца немцы построили предателю хату, укомплектовав мебелью, посудой и всем необходимым, что отобрали у населения, но пользоваться хатой и чужим добром ему не пришлось.

В марте – апреле 1943 года, отступая, предатель с семьёй ушёл с немцами в неизвестном направлении, а также и наша полиция во главе со старшим полицаем со своими семьями удрали с немцами при их отступлении, и больше их никогда никто нигде не видел, в село Снагосгь они не возвратились… 24 февраля 1943 года ни одного немца в селе Снагость не осталось, все ушли в деревню Вишневку, где и стали укреплять свои боевые позиции Курской дуги.

Из-за немцев я пострадала, и немцы же мне помогли

Исаченкова Алла Васильевна, 1938 г. р

Я родилась в 1938 году. Мы с отцом, мамой, бабушкой и маленькой сестрой жили в Смоленске. Папа служил в Бресте в войсках связи. Еще в апреле 1941-го он предсказал войну и сказал, что нам следует уезжать из Смоленска. Но мы ему не поверили. Мама была медсестрой, и, как только началась война, она сразу ушла добровольно на фронт вслед за отцом, оставив меня на бабушку и тетю.

Когда город начали бомбить, мы решили бежать в ближайшие деревни. И попали под обстрел. Разорвавшийся снаряд сильно повредил мне щеку и подбородок. Бабушка схватила меня в охапку, уговорила попавшегося ей навстречу мужчину, который ехал на телеге, отвезти нас обратно в город в ближайшую медсанчасть. Русские уже отступили, и город был занят немцами. Бабушка обратилась в ближайшую палатку с красным крестом. То есть я из-за немцев пострадала, и немцы же мне помогли. Фельдшер наложил семь металлических скобок на разорванную щеку и вправил запавшую челюсть. Он научил бабушку ухаживать за моими ранами и кормить меня через соломинку.

Бабушка обратилась в ближайшую палатку с красным крестом. То есть я из-за немцев пострадала, и немцы же мне помогли. Фельдшер наложил семь металлических скобок на разорванную щеку и вправил запавшую челюсть. Он научил бабушку ухаживать за моими ранами и кормить меня через соломинку.

Потом мы опять сели в телегу и уехали. Тетя нас встретила в ближайшей деревне. Нас взяли на постой. Но из-за того, что я плакала день и ночь – ведь раны болели, – нам разрешали спать только на улице, а не в доме. Потом мы меняли дома, скитались, умоляли, чтобы разрешили остаться. Нам удалось прибиться к одной семье, в которой и так было четверо детей. Плюсом было то, что тетя взяла с собой швейную машинку, на которой она неплохо умела работать.

Буквально через пару дней и нашу деревню Яново заняли немцы. Ночью выходить из дома было запрещено – они выпускали собак. С тех пор я плохо переношу собачий лай.

В деревне очень тщательно прятали евреев. Брили им головы налысо, чтобы не было длинных кудрявых черных волос. Немцы постоянно обходили дома, забирая молоко, яйца, и, не дай бог, увидели бы чернявого ребенка. Бабушка меня учила, что когда приходят и спрашивают, сколько в доме детей, надо отвечать: шесть. Четверо детей хозяйки, еще один ребенок другой беженки и я. Мы были все беловолосые.

На первых порах еще было не так голодно, ведь что-то осталось от урожая. Но постепенно есть стало нечего.

Немцы выбрали старосту из наших русских. К нему бабушка ходила, просила еду. Молодым нельзя было показываться перед немцами, потому как те выслеживали девушек, а потом этих девушек след простывал.

Когда еще голод только приближался, помню, как немцы ходили в черных рубашках с засученными рукавами, с короткоствольными автоматиками под мышкой и стреляли кур на подворье. Потом забирали тушки, подвешивали на шнурок и уносили с собой, хохоча. Но иногда, хотя они и забирали нашу еду, могли принести чего-нибудь сладенького, например рафинада.

У немцев была своя полевая кухня, где они готовили кашу с тушенкой. Они разрешали нам там подкармливаться, но туда можно было ходить только детям, без взрослых. Полтора километра пешком с котелком, болтающимся на шее. Надо было сначала пройти под планкой – если ты был выше планки, то тебе еду не давали. В котелочек нам клали одну поварешку каши. А так как я была ребенком изуродованным, я подходила, показывала на шрамы и говорила, как меня бабушка научила: «Кг^! Kriеg!» («Война! Война!»), – и мне давали два больших половничка каши. Раненый ребенок на них почему-то производил впечатление. Потом наша большая семья разводила это кипятком, и получался пшеничный суп с тушенкой.

Мы жили в несусветном голоде. Приближались зима и Рождество 1941 года. По деревне прошли полицаи и объявили, что им нужно подобрать детей беловолосых, с голубыми глазами и прямыми, а не рахитными ногами. Нам сказали, что такие дети будут проходить кастинг в офицерском казино, которое располагалось в здании школы. Моя бабушка очень боялась меня туда отпускать, переживала, что я могу оттуда не вернуться. Я со своими длинными светлыми волосами, прямыми ногами и василькового цвета глазами прошла кастинг. Но мне сказали, чтобы я стояла, повернув лицо к залу, так, чтобы не было видно шрамов. Всем девочкам, кто прошел отбор, их родные в деревне шили из марли накрахмаленные пачки. Из бус делали короны.

Мама Аллы Мария Андреевна Костюченко (справа)

И вот Рождество 1941 года. Я стою на чем-то похожем на обычный стол – помню, что боялась оступиться и упасть. Нужно было рассказать стих или спеть песню, а также сплясать. Я стала читать: «Ленин, Ленин дорогой, ты лежишь в земле сырой. Но, когда я подрасту, в твою партию вступлю!» Это говорила я, трехлетняя, не понимая смысла, шепелявя невероятно из-за ран, но с большим выражением, махала руками. Всем понравилось, все аплодировали. Фурор произвел мой танец «Яблочко», которому меня учил отец. Руки за спиной, а ножки выбрасываешь вперед и танцуешь вприсядку. Еще я исполнила танец «снежинки» – ручки кверху и кружишься, потом приседаешь в реверансе.

Аллочка на елке

Этому меня до войны научили родители.

Потом немцы нас разобрали по столикам. Видимо, у них была страшная ностальгия по детям, ведь это было их первое Рождество без семьи. Один немец посадил меня на колени, помню, что от него невероятно вкусно пахло – ароматом лета, ландышами. А потом они с нами фотографировались и в заключение раздавали подарки. Подарки (сгущенное молоко, шоколад, орехи и семечки, залитые цветной глазурью) нам клали в подол юбочек, а мальчикам – в карманы. Потом с этими сладостями мы долго пили чай дома. А королевой бала немцы выбрали одну девочку с потрясающими белыми длинными вьющимися волосами. Ее семье дали больше всех подарков. Она даже роняла их по дороге.

Братья Пунины: слева Василий (папа Аллы) и Павел – летчик полярной авиации

Через год, в декабре 1942-го, нас опять собрали в школе. Мы уже знали, что нужно готовиться не экспромтом. Мне тетя сделала красивый синий бант на юбочке, сажей нанесли небольшой макияж – подкрасили бровки и реснички (мне сажа в глаз попала, я плакала). И опять я прошла кастинг. К этому времени меня уже научили бить чечетку. Тогда любимая женщина Гитлера Марика Рёкк танцевала и била чечетку. Этот танец был очень популярен среди немцев, в деревне это знали. Меня без конца вызывали на повтор и дали больше подарков, чем другим детям. За дверью меня ждала бабушка.

Ночью к нам в дом стучались партизаны, чтобы взять простыни для перевязки и еду.

Все, что нам перепадало от немцев, мы отдавали им. Всегда боялись, чтобы нас не застукали немцы. Все уже было закручено в простыни и быстро бросалось в форточки.

Алла Васильевна

Потом в деревне начался тиф. Почти все население было поголовно в бреду. Немцы поставили две доски крестом, написали «тиф» и на эту территорию не ступали. Здоровых молодых женщин и детей собрали в одном доме на краю поселения. И мы не знали, как там наши старики. Немцы забросили деревню и перешли в другую, а к нам стали все чаще наведываться партизаны. Вдруг фрицы обнаружили, что партизаны у нас подкармливаются, и несколько десятков наших людей согнали в сарай и сожгли. Тетю угнали на торфяные разработки в 20 километрах от деревни. Однажды она не вернулась, мы решили, что ее забрали в Германию. Но ей удалось бежать с поезда, и она босая, обмороженная, через две недели к нам вернулась. Мы ее прятали.

В 1943 году Смоленщину освободили. Мы с бабушкой пережили войну.

Моя мама, Костюченко Мария Андреевна (1915 г. р.), прошла всю войну старшей операционной сестрой эвакогоспиталя 1-го Белорусского фронта под командованием Жукова. Закончила войну она в Берлине в звании лейтенанта, при демобилизации расписалась на Рейхстаге. Неоднократно была награждена медалями и орденом. В 1943 году была награждена медалью «За храбрость», так как задержала шпиона, который при большом поступлении раненых пробрался на кухню и пытался бросить отраву в бак с питьевой водой и кастрюлю с пищей. Мама вернулась к нам в 1946 году после демобилизации.

Папа погиб в августе 1941 года в Брестской крепости.

Мой брат Исаченков Виктор Павлович до войны работал на машиннотракторной станции, а в 1941 году в возрасте 15 лет ушел добровольцем на фронт. Он был зачислен механиком-водителем танка Т-34 и всю войну до ранения в 1934 году воевал танкистом.

После госпиталя воевал в пехоте и дошел до Берлина. В 1949 году демобилизовался и вернулся в Кассилю, где работал председателем ДОСААФ. Умер в 1992 году.