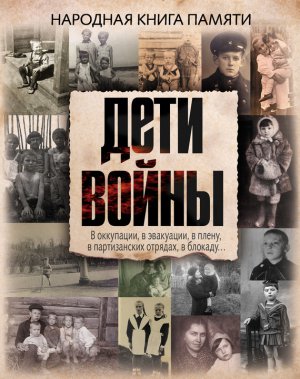

Дети войны. Народная книга памяти Коллектив авторов

Я пошла учиться, но даже через несколько лет, поступив в медицинский институт, всегда стояла к аудитории неразорванной стороной лица. И до сих пор, если в метро слышу чистую гортанную немецкую речь, у меня начинает бешено биться сердце, я чувствую приступ страха, и мне хочется бежать прочь.

Записала Анастасия Соколовская

Летчик открыл по мне пулеметный огонь

Костин Николай Ефремович, 25.04.1931 г. р

Я родился в деревне Шапково Бельского района Смоленской области. В мае 1941 года я окончил первый класс, а 22 июня началась война. Два брата и сестра сразу же были призваны в армию, и вскоре один брат погиб, второй пропал без вести.

Четко и ясно запечатлились в моей памяти моменты, когда я шел огородами к другу, как вдруг из-за леса очень низко появился в воздухе немецкий самолет – «рама» и открыл по мне пулеметный огонь. Я упал, а пули свистели и падали рядом со мной. Чудом остался жив.

Осталось в душе такое, что не вылечило время, не зарубцевали годы. Видел не только взрывы бомб и снарядов, пулеметные очереди, кровь и смерть. Не забыть вой сирены, взрывы бомб от фашистской авиации и бой самолетов в небе. Четко и ясно запечатлились в моей памяти моменты, когда я шел огородами к другу, как вдруг из-за леса очень низко появился в воздухе немецкий самолет – «рама» и открыл по мне пулеметный огонь. Я упал, а пули свистели и падали рядом со мной. Чудом остался жив.

Людей угоняли в Германию. Мужчина-инвалид и женщина игнорировали это, и их посадили в баню, а через день утром баню с ними подорвали.

Стариков и детей из своих домов выгнали, и они вынуждены были вселиться в три дома, где были больные люди. Пришлось встречаться с немцами лицом к лицу. Большинство людей, в том числе и я с матерью и стариком-отцом, ушли в лес и находились там в течение двух недель, а немцы уже отступали, и им уже было не до нас. Из деревни в 98 дворов остался один вросший в землю заброшенный домик, который отстояли люди, оставшиеся в нем. Находясь в лесу, мы с напарником вышли на опушку и увидели, что по дороге шли и ехали наши солдаты. Мы подошли к ним и все объяснили. Они дождались нас, пока мы все выйдем из леса, посадили на тракторные сани, и, поскольку наша деревня выгорела, они отвезли нас в деревню Скобичеево, где дома были пусты, так как все население угнали немцы. Там мы и обосновались. Вот таким образом пришлось мне перенести все тяготы и лишения военного времени.

В детском и подростковом возрасте наравне со взрослыми работал в колхозе «Пламя революции» до возобновления учебы в школе. Пришлось ежедневно трудиться в тылу для фронта и победы. Пахали в упряжке люди – вместо лошадок, крутили вручную молотилку, косили, и за этот труд в тылу я имею правительственную награду – медаль «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Работали за трудодни, ничего на них не получая. В послевоенный период во время летних школьных каникул я не отдыхал (как современные школьники), а ежедневно трудился на разных работах до возобновления учебы в школе.

Я закончил школу в 1950 году, затем четыре года была учеба в техникуме, три года я служил в армии, потом снова учился. С 1958 по 1986 год работал в органах МВД.

Являюсь тружеником тыла, ветераном труда, инвалидом второй группы.

Наши солдаты часто отдавали нам свои пайки: чай, крупу, сахар

Алексеева (Ковшова) Алевтина Владимировна, 1937 г. р

Я родилась 25 ноября 1937 года. Когда началась война, мы жили в Яхроме, я была совсем маленькой, но некоторые эпизоды запомнила очень хорошо.

Помню, как мы провожали отца на войну, на фронт. Мы – это моя мама Варвара Дмитриевна, я, тогда еще малышка, две сестры папы – Сима и Люба. Шли пешком, отец часто брал меня на руки, а тети вели меня за руку. Так дошли мы до моста через канал имени Москвы, здесь силы меня совсем оставили, пришлось прощаться, дальше отца провожала мама, а мы втроем пошли назад.

Бабушка радовалась, что напекла пирогов, выпечка у нее получалась и красивая, и вкусная. Но тут вошел немецкий солдат и взял весь противень с пирогами себе. Бабушка заплакала, доказывая ему, что это для нас, детей, но ее слезы не дошли. Бабушке было очень обидно, а мы поняли, что такое враг.

О том, что фашисты уже в Яхроме, мы узнали очень быстро, людей совсем не было видно, все попрятались. Мы тогда жили в большой казарме. Фрицы вели себя развязано, как дома, им казалось, что все вокруг – их. Они ходили по казарме, как по своему дому, брали все, что им хотелось, особенно теплые вещи, ведь было уже холодно. Невозможно больно было смотреть, как взрослые мужики, одетые даже в женские вещи, завернулись в одеяла. Бабушка радовалась, что напекла пирогов, выпечка у нее получалась и красивая, и вкусная. Но тут вошел немецкий солдат и взял весь противень с пирогами себе. Бабушка заплакала, доказывая ему, что это для нас, детей, но ее слезы не дошли, оставить без еды маленьких детей – это для них в порядке вещей. Бабушке было очень обидно, а мы поняли, что такое враг.

А еще я помню деда Кузьму. Его не взяли в армию, так как ему было много лет. Он отвечал за то, чтобы не было видно освещения, то есть огня свечек, и еще он оповещал всех жителей казармы о том, что враг отошел, что можно выходить из подвала, где мы жили. Раз он подошел к окну, которое называли итальянским, оно было широкое, во всю стену, но тут ему попал в глаз осколок. Дед лишился глаза, ведь сделать операцию было некому, что и говорить, ведь даже перевязочного материала не было. И через несколько дней дед умер. После него остались очень красивые сапожки, которые он сшил для меня, своей внучки, а обувь чинил для всех, кто в этом нуждался.

Оставаться в подвале казармы было опасно, а у бабушки брат жил недалеко от Деденево. У его семьи была красивая и просторная изба, и он нас принял. Помню дорогу, как мы ехали. Машину нам дали наши военные. Помню, что мы ехали дорогой в лесу, а над нами летели фашистские самолеты и старались расстрелять нас. А тетя и бабушка наклонялись над нами, стараясь закрыть нас, детей, своими телами. До сих пор помню рев этих фашистских самолетов. А из просторной избы немцы нас выгнали и поместили в какую-то маленькую комнатушку. Бабушка очень боялась за наши жизни, но эти немцы относились к нам нормально, один из них все показывал бабушке фотокарточку с изображением двоих детей, и все показывал, что это его дети, поэтому он жалел нас: мы напоминали ему его детей. Этот немец объяснял, что за ними идет карательный отряд, вот они-то и лютуют.

Бабушка очень боялась за наши жизни, но эти немцы относились к нам нормально, один из них все показывал бабушке фотокарточку с изображением двоих детей, и все показывал, что это его дети, поэтому он жалел нас: мы напоминали ему его детей. Этот немец объяснял, что за ними идет карательный отряд, вот они-то и лютуют.

Время шло, Яхрому освободили, и мы вернулись домой. Было очень холодно, здание казармы не отапливалось. Но не это было страшным. Кругом руины. Мы рано приучались к труду, ходили разбирать завалы, носили кирпичи – все, что осталось от Дома культуры, который построили перед самой войной.

Хорошо помню, что все мы хотели есть, мечтали о кусочке черного хлеба. Нас подкармливали наши солдаты, они давали нам «дурынду», то есть жмых, которым кормили лошадей. Мы ходили по полям, собирали мерзлую картошку, мыли ее и пекли «тошнотики». А в полях было очень грязно, ноги тонули в этой грязи, мы часто падали, не было сил. Наши солдаты часто отдавали нам свои пайки: чай, крупу, сахар. Женщины стирали им белье, а мы ходили на речку в любую погоду, чтобы его прополоскать.

Учились все хорошо, хотя и писали на газетах, тетради резали пополам и выдавали только тем, у кого все хорошо получалось. Учебников не хватало, был один на весь класс, и мы, занимаясь по нему, должны были уложиться в «расписание», ведь нельзя было подвести тех, кто за учебником приходил после тебя. Получить плохую оценку считалось предательством по отношению к Родине, к армии. Почти все из класса потом получили высшее образование. Я в их числе. Я проработала 53 года. Из них 50 лет работала учителем русского языка и литературы.

Учебников не хватало, был один на весь класс, и мы, занимаясь по нему, должны были уложиться в «расписание», ведь нельзя было подвести тех, кто за учебником приходил после тебя. Получить плохую оценку считалось предательством по отношению к Родине, к армии.

Очень жаль ребят, которые погибли, подорвавшись на минах, ведь их в лесу и в полях было очень много. Рассказывать об этом времени тяжело, я всегда плачу.

Картошку мы ели только мелкую, крупную всю продавали

Постнова (Аргунова) Мария Васильевна, 1937 г. р

Я родилась 12 августа 1937 года в деревне Пруды Коммунистического района Московской области. Моих родителей звали Ольга и Семен. У них родилось четверо детей. Первые были двойняшки-девочки. Тогда по нашей стране, а это был 1933–1934 годы, ходила скарлатина. Много в то время умерло детей. И наши двойняшки по восьми месяцев тоже умерли. А потом родились брат Миша и я, в 1935-м и 1937 году. 1937-й – это год больших репрессий. Тогда взяли и наших родственников: моего дядю Андрея, отца. Точно мы не знаем, что там с ними сделали. Говорят, первое время они работали на лесоповале, а через шесть месяцев их не стало.

Мама осталась одна с нами двоими. Я только родилась, мне было в то время около одного месяца. Родители отца маме помогали нас растить. Правда, дедушка умер, но я не знаю когда. А вот бабушку помню, она умерла перед самой войной в возрасте шестидесяти лет. Дом их остался пустой.

Все, что там было: шкафы, стулья и еще какая мебель, фотографии, – мама оставила. Папины сёстры: тётя Сима и тётя Настя – уехали жить в Москву. Тётя Настя вышла замуж, а тётя Сима была очень набожной и замуж не выходила. Работала кондуктором в трамвае, а к старости прислуживала в церкви.

А как стали восстанавливать церкви уже в наше время, то Андрея, моего дядю, возвели в святые, так как он состоял в списках в церкви, а отца, видимо, в списках не было, его не возвели в святые. Хотя они одинаково страдали.

Когда отца забрали, мама очень долго по нему плакала. Она мне много рассказывала, какой он был хороший. Он был очень высокого роста, широкоплечий, сильный, красивый и очень добрый, жалостливый. Не только относился хорошо к своим близким, но и жалел всех нищих. А их в то время было очень много. Они ходили по деревням, собирали милостыню. Так вот папа каждого из них приглашал в дом. Накормит, бельё им сменит, их одежду бросит в печку, а свою отдает взамен и оставит ночевать. Детей он очень любил.

А перед самой войной к маме привязался Павел Поливанов. У него уже была семья своя, но там у них получился какой-то разлад, и он привязался к маме. Она никак не соглашалась, а он знай своё. Так мама и приняла его в семью. Прожили они вместе всего десять месяцев, и началась война. Мне тогда шёл четвертый год. Я знала, что он чужой. Относилась к нему неласково. Жили мы в то время хорошо. Он работал в щёточной артели. Приносил мне щётки – брак. Я ими играла.

Перед войной – уже там где-то война шла – он выкопал в саду убежище от бомбёжки. Закопал в подполе хорошую мамину одежду и папину фотографию, увеличенную. Я помню, как он со мной прощался. Я сидела на печке, он подал мне руку, но я осталась на печке. Меня он никогда не обижал, но почему-то я никак не могла к нему привыкнуть. Он мне сказал: «Береги свою маму». И ушёл.

Перед тем как немцам войти в нашу деревню, у мамы было хозяйство. У нас была коза. Был маленький поросёнок, он был в поросячьем садочке в доме. А большого поросёнка только зарезали, даже ещё мясо не разрублено было. Кур было много, мама забрала и бабушкиных кур себе перед самым приходом немцев.

Немцы шли от Клина по направлению к Рогачёво и от Покровской деревни напрямик к нам в деревню Пруды. Летели самолёты, бомбили. Мы в это время сидели в убежище. Там места было много, и к нам пришли соседи. Там были и постели. Когда бомбёжка затихла, мы решили выйти и погреться сходить домой. А наши солдаты в это время вели перестрелку с немцами. Наши отступали в то время. Стреляли совсем рядом с убежищем. Потом немного затихло, мы вышли посмотреть, около яблони валялось много гильз, а солдат, который стрелял, убежал. Мы озябли и решили сходить домой погреться. Было начало декабря. А стрельба продолжалась.

Пришли домой, залезли на печку. Вдруг мама вбегает и кричит, слезайте быстрее, одевайтесь теплее и бегите на улицу, мы горим. Немецкие солдаты бегали с факелами, бросали в каждый дом и убегали.

У кого дети были повзрослее, те сами затушили, но не многие.

Пришли домой, залезли на печку. Вдруг мама вбегает и кричит, слезайте быстрее, одевайтесь теплее и бегите на улицу, мы горим. Солдаты бегали с факелами, бросали в каждый дом и убегали. У кого дети были повзрослее, тушили эти факелы, кто мог, сами затушили, но не многие. А у нас на дворе было сено, факел бросили в сено, и сразу всё вспыхнуло. Мама на двор выскочила, стала козу отвязывать, никак не получается, попросила солдата, он тоже подёргал-подёргал – никак и убежал. А дом вовсю уже горит. Мама сунула буханку хлеба в мешочек и дала Мишке-брату, ему тогда было шесть лет.

Мама кричит нам: «Бегите от дома!» – а мы: «Куда бежать?» «Бегите за народом, а я немного соберу белья с собой». Но мы от дома никуда не бежали, мы плакали, звали маму, боялись, что она там сгорит. Так мама почти ничего не могла собрать. И мы все трое побежали за народом. А народ весь бежал за нашими солдатами. Они отступали, отстреливались и бежали по направлению к деревне Аревское. Там был овраг. Они нас к оврагу не допустили, овраг был заминирован, чтобы немцы подорвались. А в это время шла перестрелка. Пули так и летели мимо нас и над нами. И, что странно, ни одного в этот момент не убило нас, деревенских. Солдаты и немцы падали, а мы вернулись в деревню обратно, дома горят, куда деваться, стреляют. А в другой стороне около леса было картофельное хранилище, оно было под землей. Мы все пошли туда и ждали, сидели с лампами. Собралась вся деревня там. Сколько мы там сидели, я не помню. А когда всё стихло, мы все вышли.

Наша слобода вся дымилась после пожара, много домов сгорело. Стали думать, куда идти. Люди стали забирать тех, кто остался без дома. Нас взяли Степновы, а у них у самих было трое или четверо детей, да нас с мамой трое. Тётя Поля с нами делилась чем могла. Прожили мы у неё немного, и пришла к нам тётя Маня, сестра моего отчима. Она позвала нас к себе. А избушка у неё в деревне была самая маленькая, с одним окошком. И у неё уже поселились немцы. У неё был сын лет тринадцати да нас трое. И мы все спали на печке. А немцы все спали на полу, на соломе да на кровати. До войны света в деревне не было. Были керосиновые лампы. На дворе у них немцы хранили оружие и боеприпасы. В туалет надо было ходить на улицу. А в то время был сильный мороз, был декабрь. Однажды ночью мне захотелось в туалет, а мама велит терпеть. В избе темно, на полу спят немцы – как идти? Я своё. Полезли тихонько с печки. Мама тихонько идёт, меня ведёт, а на руки взять меня не могла, она ходила последние дни беременная третьим ребёнком. Я, как ни старалась тихо пробраться, наступила одному на голову, а он спросонья: «Матка шпать!» Мы перепугались, но всё обошлось, вернулись благополучно.

Потом у мамы родился третий ребёнок, Александр, Шурка. Немцев попросили выйти, тётя Маня роды принимала. Немцы ее послушались и вышли.

Как-то был такой случай. Я раскапризничалась, никак не успокоюсь, немец мне дал долю хлеба с тушёнкой, а я его бросила. Тогда немец меня кнутом успокоил. Я залезла на печку и умолкла.

Это были простые немецкие солдаты, среди них тоже были «люди». А карательный отряд шёл от Клина сзади, но они к нам не попали. Говорят, их разгромили в Пенском лесу партизаны. От Воронино до Доршево большой дремучий лес. Там были партизаны, они их и уничтожили. Так у нас говорили.

Потом у мамы родился третий ребёнок, Александр, Шурка. Это всё происходило в этом доме. Немцев попросили выйти, тётя Маня принимала. Они послушались и вышли. Когда я рассказываю это, то мне говорят, что немцы какие-то были у вас хорошие. У них начальник был хороший, они его слушались.

Бабушкин дом был до немцев пустой, его тоже поджигали, но он не загорелся. Там тоже поселились немцы. Мы с мамой однажды пошли посмотреть, в каком он состоянии. Мама держала в одеяльце Сашку на руках, и мы с ней.

Вошли в избу, немцы сидели вокруг печки, стёкла были некоторые побиты. На полу валялись пачки от сигарет, я хотела взять одну, они были красивые, но мама меня заругала. И мы тут же вышли.

Немцы прожили в нашей деревне две недели, они ушли, наверное, числа 20 декабря, потому что Сашка родился 15 декабря, они были еще здесь.

Наши пришли в деревню ночью, когда все спали. Немцы выскочили, почти не одевшись, не успели отстреляться и убежали.

Мы все проснулись, вышли к нашим солдатам и плакали от радости.

Пока немцы жили в нашей деревне, конечно, у кого что было из еды, всё отобрали. Осталось из еды только то, что сохранилось. У нас была зарыта картошка. Мама откопала картошку и одежду свою, а нам надеть было нечего. У кого дом не сгорел, те с нами поделились, всё нам дали из одежды. И мы пришли в бабушкин дом. Там было грязно, стекла побиты некоторые. Мебели никакой не было, всё немцы сожгли в печке, грелись. Всё, что горело, всё сожгли.

Мария слева

Сожгли стену, которая отделяла двор от коридора. Только осталось два стола в каждой избе и по одному деревянному дивану. Диван – это лавка со спинкой. В этом доме было две избы. Поселились в доме две семьи. В передней тётя Лена с дядей Сашей, а мы в другой избе.

В нашей была большая русская печка, где мы первое время все спали.

Пол был грязный. Мама начала мыть, он тут же покрывался льдом, был сильный мороз, окна некоторые побиты. Потом мама кое-что нашла: карточки, доски и заколотила, где не было стёкол. Мы сходили в лес, привезли на салазках дров и истопили печку, но тепла надолго не хватало. Так мы и спали на печке, все четверо. Мылись в печке, и маленького Сашку мама тоже мыла в печке.

Мама с утра до вечера уходила в колхоз на работу. Колхоз наш в то время назывался «Гудок». Потому что у нас была сирена.

Она гудела, когда идти на работу, на обед, с обеда и вечером с работы, на сбор – на собрание.

К весне всё кончилось. Пока шла война, на колхозы давали план, всё для фронта, а себе оставалось мало. Давали на один трудодень несколько граммов хлеба или картошки на человека. В то время голодали. Мы весной, ребятишки, ходили по картофельным полям, собирали гнилой картофель, но они уже были засеяны, поэтому нас гоняли с собакой. Всё равно мы набирали. Мама пекла драники. Масла не было, и они прилипали к сковороде, получались комки. Маленький Сашка бегает, прибегает опять за стол, а драники кончились. Он говорит: «Мама, напеки опять таких комков».

Мама пекла драники. Масла не было и они прилипали к сковороде, получались комки. Маленький Сашка бегает, прибегает опять за стол, а драники кончились. Он говорит: «Мама, напеки опять таких комков».

В колхозе во время войны лошадей не было, а про тракторы вообще слуху не было. Было в колхозе два быка, вот на них работали. Маме прикрепили Яшку. Она на нём пахала, бороновала, а также, когда надо было подвезти, запрягали в телегу. Но иногда приходилось и делать что-то вручную. Например, навоз на поля возили на салазках, собирали по деревне: навоз, золу и возили в поле, даже приходилось всё делать вручную, копать кое-где землю и лопатами. Мама целыми днями на работе, мы одни дома на печке. Прибежит в обед, нас накормит, и опять надо бежать на работу. Мы были дома одни. Один раз мама бороновала поле на Яшке. А быки-то – они упрямые. Вот, если он устанет, хоть убей, будет стоять, не пойдёт. Однажды был такой случай. Мама понукает, а он встал как вкопанный и никак не идёт. Мама говорит: «Ну отдохни и я отдохну» – легла на борону и уснула. Бык стоит, мама спит. А поле от деревни всё на виду. Бригадиром была женщина Вера. Что не посмотрит, бык стоит, мама спит. Проснулась она к вечеру, перепугалась, что ее будут ругать. Пришла к Вере, рассказала, а она всё видела и про себя сказала: «Пусть поспит». Маму она не ругала.

Потом, на следующий год, картошка на своём участке выросла хорошая. Возили в Москву всей деревней, кто сколько мешков, продали, и мама купила козлёночка маленького за 1000 рублей, чтобы вырастить козу. А картошку мы ели только мелкую, крупную всю продавали. Хлеб мама пекла свой. Чистили эту мелкую картошку, мешали с мукой, и получался очень вкусный хлеб. Приходила к нам в дом соседняя девочка Тася, она была моложе меня на два года. А у тёти Лены, которая жила в соседней избе, была картошка крупная. Так Тася к ней подходила и просила картошки крупной. Она говорила: «Валенушка, дай картошинки». Та ей давала. А мне тоже хотелось крупной картошки, но я не смела просить, сама она мне не давала. Но она очень любила маленького Шурочку. Его подкармливала и иногда помогала мне следить за ним. У них детей не было. Был один сын Володя. Прислали извещение, что пропал без вести. Так они остались одни. Вот она привязалась к нашему Шурику.

Когда он был совсем маленький, не умел ходить, открыли ясли в соседнем доме. Мама его носила туда. Однажды тётя Лена пошла днём его навестить. Попросила на него посмотреть, ведь она его очень любила, а няньки сказали, что дети после обеда все спят, и ушли.

А тёте Лене не пронялось, она решила посмотреть, как он спит. Подошла к двери тихонько, заглянула, а он ползает под кроватками в одной распашонке. Тётя Лена давай ругать их. А они ей объяснили так, что, мол, наша мама очень бедная, ей тяжело и так, лучше он пусть умрёт. С тех пор он стал болеть, болел долго, был совсем плохой, но не умирал. Была какая-то бабка. Мама сходила к ней, всё рассказала. Она дала совет. Нарвать какой-то травы, искупать в этой траве и вылить или утром, или вечером, не помню. Вылить на дорогу. Или быстро умрёт, или выздоровеет. Мама так и сделала. Сашка пошёл на поправку, ноги были застужены, и он не ходил до трех лет. Я за ним всё время ухаживала, даже в школу в семь лет не пустила меня мама, пошла только с восьми лет, когда он начал ходить, тогда с ним оставалась тётя Лена, пока я не приду из школы.

Потом маме пришло извещение, что ее Павел погиб под Курском. Мы тогда с ней обе сильно плакали. Так мама осталась одна с нами троими.

Потом козочка подросла, стало у нас уже две козы, ягнята, купили поросенка, обзавелись курами. Гусей мама выращивала на сдачу в государство, эта обязанность была сдать столько-то мяса, яиц, у кого корова – молока. Стали поживать лучше.

Война кончилась. В деревне мало пришло мужиков, все погибли.

Во время войны вся работа была на плечах женщин, и после войны опять лежало всё на женщинах. Косили, жали, молотили первое время всё руками.

Потом, после войны, дали лошадей. Стали делать всё на лошадях. Появилась молотилка, но света-то не было. Лошади крутили круг, ходили по кругу четыре лошади, и молотилка молотила зерно.

Потом, уже позднее, после войны, появился трактор, жали и косили где можно на лошадях, а где простой косой. Везде было чисто, никаких зарослей не было. У всех была скотина, мы, дети, ходили за травой в лес (в деревне травы не хватало всем), а также за крапивой. Поросят кормили крапивой, немного картошкой и травой. Хорошие поросята вырастали. Жизнь стала налаживаться.

Я закончила семь классов, потом ещё вечернюю школу. Работала на термометровом заводе в Клину. После вечерней школы, пошла в педагогический класс в Клину. По окончании стала работать учительницей начальных классов во внуковской школе, потом перешла работать в семеновскую школу. Затем вышла замуж в Александрово за Постнова Александра Ивановича и стала работать в александровской школе до 1986 года, пока школу не закрыли. Потом до пенсии работала на ферме помощником бригадира.

У меня есть сын и дочь, две внучки, двое правнуков.

Я шла домой и плясала от радости

Барбина Светлана Николаевна, 1937 г. р

О военных годах вспоминать очень тяжело, кругом было очень много горя, несчастья, крови, болезней и смертей. Когда началась война, мне было всего 4 года. Но, несмотря на такой маленький возраст, запомнилось многое. Жили мы в деревне Починки, что недалеко от Яхромы. До войны мой папа был инженером-строителем, мама – экономистом на ткацкой фабрике, бабушка – ткачихой. Один дедушка Сергей был крестьянином, что нам и помогло в годы войны не бедствовать. Другой дедушка был помощником мастера на фабрике. Помню, как во время вспашки земли меня однажды посадили на лошадь, а я, маленькая и нескладная, свалилась с лошади. Плакала я или нет, не помню.

Когда началась война, самым ярким воспоминанием стало то, как плакала мама, провожая отца на фронт. Я не могла понять, почему она плачет, ведь все у нас в семье было хорошо. Отец на фронт ушел добровольцем, как и многие.

Когда началась война, самым ярким воспоминанием стало то, как плакала мама, провожая отца на фронт. Я не могла понять, почему она плачет, ведь все у нас в семье было хорошо. Отец на фронт ушел добровольцем, как и многие.

Во время оккупации фашистами Яхромы мы с мамой перебрались в казарму к бабушке. Никогда из моей памяти не уйдут картины ужаса от того, как нас с мамой расстреливал немецкий летчик, а нам и спрятаться было некуда, ведь мы были в пустом поле. Мы убежали в казарму к бабушке.

Я была маленькая, и домашними делами меня не нагружали, и поэтому у меня было много свободного времени. (Когда мне исполнилось пять лет, чтобы я не бездельничала, бабушка научила меня вязать платки.) Что делать маленькой девочке в казарме? Конечно, гулять по длинным пустым коридорам. Пустым, так как все взрослые дети помогали родителям по дому, каждый имел свои обязанности. Однажды во время такой прогулки я увидела в коридоре у окна красноармейца с пулеметом. Это я потом узнала, что это пулемет, а тогда я просто и не думала, что он там делает. Солдат приказал мне уйти из коридора и спрятаться в комнате. А на следующий день по казарме шли разговоры, что в кустарнике у нашего дома нашли застреленного немецкого солдата.

Скоро в городе начался голод. Но в нашей семье на столе всегда была еда. Деликатесов никаких, конечно, не было. Но у бабушки и дедушки было свое хозяйство, они держали овец, коз, был огород, поэтому их семья не голодала. Запомнилась коза, худая и безрогая. Рога ей обрезали, чтобы не бодалась. Но безрогие козы молоко не дают, и, куда ее бабушка дела, я так и не узнала. Только теперь я предполагаю, что ее зарезали, и мы ели ее мясо. Но с хлебом было очень плохо, поэтому мать, как и многие яхромчане, меняла фабричную ткань на хлеб, а за ним приходилось ездить и ходить по деревням.

Во время войны умер дедушка. Он очень меня любил, был добрым, ласковым и внимательным. Именно он сделал мне самые первые лыжи, из досок кадки. Санки у меня тоже были самодельные, сделанные отцом до войны.

Хоть я была и маленькая, но бабушка приучала меня к домашним делам. Отец – на фронте, дедушка – умер, и я стала помощницей бабушке при пилении дров. Дрова были необходимы, так как комнаты во время оккупации не отапливались.

Хоть я была и маленькая, но бабушка приучала меня к домашним делам. Отец – на фронте, дедушка – умер, и я стала помощницей бабушке при пилении дров. Дрова были необходимы, так как комнаты во время оккупации не отапливались.

В Яхроме был такой отдел по снабжению рабочих – ОРС, который учитывал каждого живущего в городе и каждого работающего. Именно эта организация и выдавала карточки на паек, каждому рабочему – свой паек. От чего он зависел, никто не знал. После изгнания фашистов из Яхромы жители города стали в магазине получать продукты питания по карточкам. Давали хлеб, но очень мало, крупу и растительное масло. В нашем городе было много людей татарской национальности, поэтому им выдавали конину.

В школу я пошла в 8 лет, уже умела читать, читала дедушке газеты, а научила меня читать тоже бабушка. Училась в починковской школе. В классах было очень холодно, случалось и такое, что чернила в чернильницах-«непроливайках» замерзали, тогда мы писали карандашами. Чтобы в классах было чуть-чуть потеплее, учителям приходилось топить печки в каждой классной комнате. Детей в классах было очень много, более 40 человек. Учителей не хватало: кто еще на фронте, кто погиб.

Помню, как стояли в очередях в школьный буфет, чтобы купить пирожок, а стоили они всего 5 копеек.

Учебники покупали сами, у каждого ученика был свой учебник. У кого не было денег купить учебники, в школе выдавали старые, подержанные.

В свою деревню моя семья вернулась лишь после окончания войны. Я всю дорогу домой шла и плясала от радости.

Самое тяжелое воспоминание – это когда мама получила известие, что отец пропал без вести. Потом мама и бабушка узнали, что это ошибка, он находился в военном госпитале в Москве. У него было тяжелое ранение, его комиссовали, и он вернулся домой.

Мы думали, что карточки вводят ненадолго

Долинина Надежда Андреевна, 1929 г. р

Две даты в своей жизни я помню всю свою жизнь и считаю их самыми главными в своей жизни. Эти два дня стоят в моих глазах, как будто это произошло только вчера. Первый день – день начала войны – 22 июня 1941 года, а второй день – день долгожданной Великой Победы – 9 мая 1945 года.

Когда началась война, мы жили в городе Яхрома Московской области. Мне было 12 лет, это достаточно взрослый возраст, чтобы все помнить и правильно понимать все происходящее. 22 июня у всех было радостное настроение – воскресенье, погода великолепная: солнечная, светлая, теплая. И вдруг как молния среди солнечного дня – по радио прозвучало страшное слово «война». Куда делось солнышко? Как будто черная туча закрыла его. На улице стоял плач женщин – матерей, они знали, что такое война. А глядя на своих мам, и мы, детвора, начинали плакать, не понимая, от чего они плакали. И с этого дня началась совершенно другая жизнь.

С прилавков магазинов мгновенно исчезли нехитрые продукты: соль, сахар, мука, хозяйственное мыло и многое другое, без чего мы не знаем как жить. Чтобы купить хлеб, необходимо было выстоять длинные-длинные очереди. В этих очередях стояли мы, дети, так как родители работали, да и по дому было у всех хозяек множество дел. Вскоре ввели продуктовые карточки с нормой на все продукты. Думали – ненадолго, а оказалось – на долгих 7 лет. Карточки отменили только в декабре 1947 года.

А в Яхроме, как и во всей нашей стране, начались военные будни.

1 сентября мы, конечно, в школу не пошли. Школу переделали под госпиталь, а нас, детвору, ежедневно направляли на работу, которой прибавилось в городе. На наши плечи легла ответственность и за сенокос, за сушку сена.

Мало кто из детей сегодня знает, что косить сено можно только очень рано утром, пока оно влажное от росы, а значит, нас родители поднимали ни свет ни заря. Вставать было очень трудно, но слово «необходимо» постепенно входило в нашу – детскую – жизнь. Намного легче, да и приятнее было его сушить, то есть ворошить несколько раз в день. Эту работу мы любили, так как можно было и пошалить, и побаловать, да и вздремнуть на сене под солнышком. Также мы должны были заниматься сбором семян клевера. Намного труднее было работать на колхозном поле на уборке картофеля, свеклы, моркови и других овощей. Приходилось работать в любую погоду, так как по радио все тревожнее становились новости о продвижении фашистов. Урожай необходимо было убрать, и дети, а тем более взрослые понимали, что он будет необходим зимой, когда будет и холодно и голодно. И как будто в воду глядели. А взрослые после отработки смены на фабрике копали вокруг города противотанковые рвы, или, как говорили, – окопы.

Зима в 1941 году наступила ранняя, и снег выпал уже в 20-х числах ноября. А зима была настоящая, русская: снежная и морозная.

Враг в Яхрому пришел в ночь с 27 на 28 ноября 1941 года. Немцев никто не ждал, мы надеялись, что наступление пройдет мимо нашего небольшего городка. Надежды не оправдвались. Враги ринулись на восточный берег канала. Они заняли Красный Поселок и южную часть Перемилова, но наши их быстро оттуда выбили, после чего спустили воду в канале и взорвали мост. Это стало непреодолимой преградой для фашистских танков. Путь армии фашистов на восточный берег был отрезан. А над Яхромой и днем и ночью гремели артиллерийские выстрелы и взрывы. Нам было и очень страшно, и очень любопытно: что происходит в городе?

Страшное воспоминание вызывает пожар на фабрике, которую фашисты разбомбили в первый же день. Над городом стояла черная пелена от горевшего хлопка. На самой территории фабрики нашла свое пристанище военная техника фашистов. В эти дни за наш город шли ожесточенные бои, было много пожаров и разрушений.

Перед вступлением фашистов моя семья выкопала в огороде землянку, думали там пересидеть фронт. Но в своей землянке мы смогли просидеть только два дня: на дворе лютые морозы, и в землянке было очень холодно, поэтому на третьи сутки перебрались в подвалы Троицкого собора, где уже пряталось от фашистов пол-Яхромы. До войны там был овощной склад, и овощей немного осталось, что помогало нам от голода. А еще в подвале были печки, что спасало от холода, в отличие от нашей землянки. Печки можно было топить только по ночам, чтоб не так сильно было бы видно дым из трубы, который мог стать хорошим ориентиром для бомбежки. В подвале церкви было очень тесно, но никто не был в обиде, так как все понимали, что это единственное безопасное место в городе, а выжить хотелось всем.

Печки можно было топить только по ночам, чтоб не так сильно было бы видно дым из трубы, который мог стать хорошим ориентиром для бомбежки.

Там же, в подвале, спасался известный и любимый в Яхроме доктор, Коняров Петр Захарович. «Спасался» – сильно сказано. Спасающийся человек не может организовать подпольный госпиталь, а Петр Захарович отгородил угол простынкой и создал операционную, где проводил операции и раненым красноармейцам, которых приходилось прятать от глаз неприятеля, и яхромчанам, попавшим под обстрелы. Чаще всего ему приходилось спасать мальчишек, которые получали ранения из-за своего любопытства и лезли туда, куда не нужно было совать нос. Светлая ему память. Он на все времена остался в памяти всех жителей нашего маленького городка – Яхромы. В память о нем одна из улиц города названа его именем. Улица Конярова.

Были ранены и мои два двоюродных брата, один из них, Сергей, 1925 года рождения, через две недели после освобождения Яхромы умер. Взрослые переживали за сохранность наших домов, а мы, ребятня, и в этих тяжелых условиях находили себе детские занятия – играли. Но вспоминать эти «счастливые» дни очень тяжело, так как на наших глазах умирали и взрослые, и дети, получившие ранения в городе. А каждая смерть – это горе и слезы.

Яхрому освободили 5–6 декабря 1941 года силами Первой ударной армии – «сибиряки», как их тогда называли яхромчане. 7 декабря мы возвратились в свой дом и были очень рады, что он ничуть не пострадал, за исключением выбитых окон, а ведь некоторые дома были разграблены и загажены. Первым делом мы выгребли весь мусор из дома, залатали, чем могли, разбитые окна, затопили печку и выкопали спрятанную в погребе картошку, наварили ее и были до крайности рады, что остались живы.

О хлебе мы даже не мечтали, так как знали, что его в магазине нет, и его не выдавали нам две недели. Яхромчане спасались от голода тем, что накопали при уборке урожая. Но все же много людей умирало, особенно грудных детей, от дизентерии. Потом мы получили зерном рожь. Зерно парили и ели вместо каши. Животы надувало, а чувство голода не проходило.

Яхромчане спасались от голода тем, что накопали при уборке урожая. Но все же много людей умирало, особенно грудных детей, от дизентерии.

Потом мы получили зерном рожь. Зерно парили и ели вместо каши. Животы надувало, а чувство голода не проходило.

И начались тяжелые военные будни: работа для фронта и на колхозных полях, и на разборах завалов на фабрике, оставшихся после ухода фашистов. Нам, детям, поручили собирать валявшееся на улицах трофейное оружие, но предупредили, что мы должны быть очень осторожными.

Вспоминается бесконечное чувство голода. Весной 1942 года мы остались с мамой вдвоем, старшие сестры уехали работать, брата мобилизовали на торфяные работы и увезли под Ленинград. Отец пропал без вести. Поиски дров для печки легли на мои плечи, а это значит – ежедневный поход в лес в поисках валявшейся древесины. Еще тяжелее была работа на огородах: весной – копка его и посадка овощей, летом – уход за посаженными овощами, осенью – уборка урожая. Так мы жили все суровые военные годы, постепенно из детей превращаясь в настоящих взрослых помощников своим родителям, мы видели, насколько был тяжел их труд по восстановлению яхромской фабрики. Но детство есть детство: хотелось и поиграть с друзьями, встречаться с ними. И на это мы находили время.

И вот еще один день, который никогда не изгладится из моей памяти, – ДЕНЬ ПОБЕДЫ. И снова слезы. Слезы у всех. Одни плакали от радости, что остались живы, что дождались с фронта своих близких и родных. У других – слезы горя: у кого – сын, у кого – муж, у третьих – братья не вернулись с фронта, погибли от рук фашистов или пропали без вести.

И тем не менее нельзя выразить словами всю радость и ликование людей, узнавших о победе. Еще несколько лет наша жизнь была не из легких, но мы знали, что мы – победители и что пришло время все заново построить и восстановить все разрушенное. Но это была уже радостная работа – восстановление города и фабрики, восстановление работы колхоза, восстановление школ, о которых мы мечтали все военные годы.

От тифа нас лечили наши солдаты

Яковлева (Караник) Ольга Владимировна, 8 января 1940 г. р

Я родилась в деревне Обухово, Дриссенский (Верхнедвинский) район, Витебская обл. Мне было полтора года, когда началась Великая Отечественная война. На второй день войны мой папа Караник Владимир Игнатьевич, 1908 г. р., ушел на фронт. Наша мама Караник Екатерина Николаевна осталась со мной и моим братом Володей и со своим престарелым отцом, которому было 75 лет, моим дедушкой.

Когда папа уходил на фронт, он сказал маме: «Уезжай в лес с детьми». И вот до 1943 года мы жили в деревне Обухово, но немцы уже полностью были в Белоруссии. Вовремя уехали мы в лес, а тетя Лена, наша родственница, еще осталась.

Очень хотелось есть, хлеба не было. Мама наварит травы, говорит: «Закройте глаза, кушайте и думайте, что это хлеб».

И вот в феврале месяце немцы порезали овец, какие были в сарае, туда загнали 75 человек, облили сарай керосином и сожгли вместе со всеми, кто остался в деревне. Сейчас на этом месте стоит памятник захоронения.

Ну вот я, брат Володя, дедушка и мама были в землянке в лесу. Землянку нельзя было топить. Как показывался дым через деревья, нас несколько раз бомбили, и мы оставались ни с чем.

Голод, холод, без еды… Так мы дожили до августа 1944 года, а из лесу мы выползали полуживые, так как там мы все заболели тифом. И всех нас нашли немцы, то есть всех нас было 20 человек. Загнали в маленькую 10-метровую комнату, напустили на нас собак. Они искали партизан. Я только хорошо помню мамин крик: «Детки, не открывайте глазки!» – так как они разбили окна. Но в этот момент наша армия освободила город Дриссу – сейчас Верхнедвинск, – и нас лечили наши солдаты от тифа.

И вот наша хата осталась наполовину цела. И начался ужасный голод. Не было хлеба, то есть одна трава. Мы ходили, собирали лебеду, мокрицу, что попадалось. Но пришла беда. Дедушка – ему было 75 лет – умер от тифа. Я окончательно свалилась, так как от тифа у меня отказали ноги, я не стала ходить. Мне было 5 лет, но эти страшные муки я хорошо помню. Моя мама в большой мешок насыпала муравейник и надевала мне на ноги. Муравьи меня очень кусали, но от этого я стала ходить. Очень хотелось есть, хлеба не было. Мама наварит травы, говорит: «Закройте глаза, кушайте и думайте, что это хлеб».

Здесь захоронено 75 граждан деревни Обухово. Вечная им память

Холод, голод, нищета, обуви не было, и, когда сошел снег, по проталинам мы ходили в школу босиком с 1-го по 4-й класс, все разного возраста. А вот с 4-го по 7-й класс нужно было ходить 7 км каждый день пешком туда и обратно. Самое тяжелое было зимой, когда дорога занесена снегом и сильный мороз до минус 35 градусов.

Но в 1945 году, в июле, пришел папа с войны, тяжело был ранен в грудь и до июля 1945-го был в госпитале. А в этот день – мне никогда не забыть – папа идет, а мы у дороги собирали какие-то палочки, чтобы растопить печь, и спрашивает нас: «Детки, чьи вы будете?» Я сказала: «Мамины». Пришли в дом, а этот солдат стоит с мамой во дворе.

И у него долго не заживали раны.

А мы, дети войны, начинали летом помогать, то есть с девятилетнего возраста я выполняла посильные работы.

Мне сейчас 74 года, я понемногу работаю. Тружусь на одном месте уже 41-й год. Муж умер 20 лет назад, сыну 48 лет, двое внуков.

Дети в плену

Дети – остарбайтеры

Считается, что если объявить минуту молчания в память о каждом погибшем в годы Второй мировой нашем соотечественнике, то мы бы молчали 32 года подряд. Трагедия тех лет не только в цифрах – она заключена в биографии каждого, кого коснулась война. И в этом огромном списке не только солдаты и офицеры, но и мирные люди, которых затянули шестеренки войны.

С 1942 по 1944 год немецкие оккупационные власти отправляли советских граждан на принудительные работы в Германию. Решение об этом было принято еще в ноябре 1941 года, когда стало ясно, что идея блицкрига провалена. Рабочих рук не хватало из-за мобилизации – для спасения экономики рейха было принято решение использовать труд людей, живущих на оккупированных территориях. В январе 42-го была поставлена задача – вывезти на принудительные работы в Германию 15 миллионов рабочих из СССР.

Вопрос решался при помощи добровольно-принудительных методов. К последним относились облавы, которые проводили немецкая армия и полиция. Уже в феврале 1942 года еженедельно в Германию уезжало от восьми до десяти тысяч советских граждан. Всего же на принудительные работы было отправлено 7 миллионов 600 тысяч человек (они обеспечивали примерно четверть всей экономической и производительной мощи рейха). Из них порядка двух миллионов человек были военнопленными. После войны в СССР вернулись 5 с половиной миллионов, эмигрантами стали 450 тысяч человек. Остальные умерли на территории Германии.

От 2/3 до 3/4 всех остарбайтеров были украинцами. Кроме того, около 400 тысяч белорусов было вывезено в Германию. Каждый третий остарбайтер был подростком в возрасте от 12 до 14 лет, а к ноябрю 1943 года на работу в Германию стали угонять и 10-летних.

Доля женщин среди остарбайтеров была несколько выше доли мужчин. Они были заняты на работах в области сельскохозяйственного производства, добычи полезных ископаемых, производства оружия, металлопродукции и на железнодорожных работах. Производительность мужчины-остарбайте-ра приравнивалась к 60–80 % от производительности немецкого работника, производительность женщины достигала 90—100 % от немецкого «эквивалента».

Среди иностранных рабочих германское руководство создало систему различий в соответствии с иерархией национальностей, принятых в Третьем рейхе.

На первом месте стояли «фремдарбайтеры» (нем. Fremdarbeiter – «иностранный работник») – рабочие из стран Скандинавии и Италии.

Затем шли «цвангсарбайтеры» (нем. Zwangsarbeiter – «принуждённый работник»), эта категория делилась на две группы: «милитэринтернирте» (нем. Militarinternierte – «военно-интернированный») – в основном, военнопленные из стран Европы и «цивильарбайтеры» (нем. Zivilarbeiter – «<гражданский работник») – в основном, поляки, угнанные на принудительные работы. Люди из этой категории получали уменьшенный паёк и оплату труда; вынуждены были работать дольше, чем немцы. Они не могли пользоваться общественными социальными удобствами и присутствовать на общественных собраниях и в общественных местах (начиная от запрета на пользование транспортом до закрытых для них ресторанов и церквей). Гражданским работникам было запрещено занимать определённые должности; они также обязаны были носить нашивку-обозначение.

Третья категория – это «остарбайтеры» (нем. Ostarbeiter – «восточный работник») – были, в большинстве своём, вывезены с территории оккупированной Украины. Их обязывали носить нашивку темно-голубого и белого цвета с надписью «OST» (нем. «<Восток»), а условия их существования были гораздо более жестокими, по сравнению даже с «гражданскими работниками». Они жили под охраной в специальных лагерях, обнесённых колючей проволокой. Автором термина «остарбайтер» был Герман Геринг.

Поначалу немецкие оккупационные власти рекрутировали добровольцев. Листовки обещали не только хорошее питание, но и жилищные условия, зарплату и гарантию семьям. В итоге первые поезда отправлялись переполненными. Однако оказалось, что уезжающих ждут нечеловеческие условия труда – и кампания по поиску добровольных работников потеряла всякую эффективность. Процесс приобрел характер силовых угонов. Для облав использовались массовые мероприятия – угоняли тех, кто приходил на церковные службы или спортивные состязания.

Рейхскомиссар Украины Эрих Кох получил приказ – обеспечить приток с территории решублики 450 тысяч работников в год любым методом. Во всех главных украинских городах немецкая армия захватывала на улицах молодых людей и девушек и отправляла их в Германию. 3 сентября 1942 года Адольф Гитлер отдал приказ привезти в рейх 500 тысяч украинок для того, чтобы освободить от ведения домашнего хозяйства германских женщин.

В Германии остарбайтеры жили в лагерях двух типов. Первый – это частные лагеря при заводах и фабриках, построенных и содержавшихся на деньги компаний, таких как «Хейнкель» или «Опель». Работа длилась 12 часов в день, 6 дней в неделю. Второй тип – это специальные лагеря, охранявшиеся частными охранными структурами, известными как «веркшутц» (нем. Werkschutz). Работа также длилась 12 часов в день, 6 дней в неделю.

Труд оплачивался по втрое меньшим ставкам, чем получали немецкие рабочие. Оплата была рассчитана таким образом, чтобы её хватало только на скудное питание, одежду и предметы первой необходимости. В основном деньги не доходили до своих законных получателей, а уходили на покрытие затрат по питанию, содержанию лагерей и т. д. С введением в Германии карточной системы полученные деньги потеряли для остарбайтеров всякую ценность. Многие источники утверждают, что во многих случаях компании не оплачивали труд остарбайтеров и «гражданских работников» вообще.

Те, кому всё же платили, получали свою оплату специально отпечатанными бумажными деньгами или в форме марок, похожих на почтовые, на которые можно было приобрести только ограниченное количество товаров, и только в специальных магазинах при лагерях. Законодательно немецкое правительство установило данной категории работников худшие условия питания по сравнению со всеми остальными группами принуждённых работников рейха. Голодный рацион и примитивные условия содержания являлись стандартом жизни остарбайтеров в нацистской Германии.

Остарбайтеры были ограничены в своей свободе передвижения и в выборе места пребывания, им запрещено было вступать в половые контакты с немцами. Они могли подвергаться побоям и издевательствам или даже быть убиты с минимальными последствиями для совершавших это немцев. Остарбайтеров, пытавшихся бежать, убивали, оставляя «в назидание» труп убитого. Оставление своего рабочего места также каралось смертью. Исключения составляли только те случаи, когда остарбайтеры трудились в частных хозяйствах, владельцы которых не были сторонниками жестких методов.

Многие из тех, кто был угнан на работу в Германию, пытались бежать – в этом случае их отправляли в немецкие концлагеря. Всего же в Германии было создано 55 концлагерей, 1082 филиалов, 7205 трудовых лагерей, 371 лагерь для беженцев, 2071 тюрьма, 506 гетто и 80 других формирований. 11 апреля во всем мире остается памятной датой – в этот день в 1945 году 56 тысяч узников концлагеря Бухенвальд, узнав о приближении союзных войск, подняли вооруженное восстание.

После окончания Второй мировой войны те остарбайтеры, которые были в советской зоне оккупации, автоматически были возвращены на родину. Те, кто попал во французскую и англо-американскую зону оккупации, были помещены в лагеря для беженцев и перемещенных лиц, откуда их отправляли в фильтрационный лагерь в Кемптене для установления личности и возвращения на родину. Одно из положений Ялтинского соглашения гласило, что граждане СССР и Югославии должны вернуться в страны своего гражданства вне зависимости от их желания.

Остались свидетельства того, как представители западных властей предлагали бывшим остарбайтерам остаться, мотивируя свое предложение тем, что против них на родине могут быть проведены чистки и репрессии. В октябре 1945 года верховный главнокомандующий англо-американскими экспедиционными силами генерал Дуайт Эйзенхауэр запретил использование силы и принуждения в вопросе репатриации советских и югославских граждан, пребывавших в американской зоне влияния.

По возвращении в СССР остарбайтеры нередко признавались советскими властями изменниками родины. Были проведены масштабные депортации этих людей из мест своего постоянного проживания в отдалённые регионы Советского Союза (например, в казахские степи или в Дальневосточный регион), где им часто было отказано в получении высшего образования. Кроме того, нередко эти люди получали отказ в приеме на определённую работу, на учебу, и – из-за особенностей советского общества – они были подвержены общественному осуждению. Многие жертвы немецкого плена свидетельствовали, что в течение всей своей дальнейшей жизни они подвергались унижениям со стороны других людей, обвинявших их в том, что те жили в Третьем рейхе с комфортом, в то время когда СССР боролся с захватчиками.

Вход в крематорий был похож на звериную нору

Белова Нина Степановна, 1929 г. р

Я расскажу свою нелёгкую жизнь своей внучке Веронике. Отец мой родом из Смоленской области, Сухинического района, деревни Козарь. В 1914 году его забрали служить и направили в татарскую столицу Казань. Бабушка моя Акулина строго наказала отцу, когда надумает жениться, приезжать домой, а сама присмотрела в своей деревне ему невесту. У бабушки моей Акулины было 14 детей: 6 сыновей и 8 дочерей. Дочерей она выдала замуж недалеко, в другие деревни, кроме самой младшей Анны, – она вышла замуж в своей деревне. Сыновья женились в своей деревне. Когда отделялись, дома строили вместе, и все жили в одной деревне. Лишь папа мой нашёл невесту в Казани, и мама моя была городская. Когда отец женился, поехал в Козарь показать жену, но бабушка Акулина не пустила их даже в дом. Они решили: «Посидим на травке, отдохнём и поедем обратно». Но тут пришёл папин брат Никита и повёл их к себе. Они пожили у него два дня и уехали опять в Казань.

В 31 году отец получил хорошую квартиру на улице Чернышевского, в Пассаже. У меня было два старших брата – Серёжа, 1922 года рождения, а Анатолий – 1926-го. Я с 1929-го. Всё было хорошо, но в 33-м стали голодать.

В 36 году мама умерла. Отец продал всё, что можно, даже подушки, только в день его получки наедались досыта, а через несколько дней опять полуголодные. На Новый год 1938—1939-го к нам приехал дядя Никита, привёз кусок сала и полмешка антоновки, посмотрел на нас и сказал: «Надо, Степан, ехать домой в деревню. Дети у тебя здесь голодные, а в деревне есть хоть картошка. Приезжай, Стапан, поможем». И уехал.

В Козарь мы отправились без Серёжи, он поехал в Ленинград на учёбу.

…Отец пошёл к председателю, нам дали маленькую сторожку и землю, и отец стал строить маленький домик из кирпича, покрыл соломой, из тоненьких брёвнышек сделал сени… Купили курочек и маленького поросёночка.

Отец мой был грамотный, читал газеты, с ним любили поговорить. Вечером, когда он варил лапшу на костре, к нам подходили мужики, что-то всё спрашивали у отца про войну. Отец что-то говорил им про Польшу. И вот пришли повестки, стали забирать на фронт мужчин, молодых ребят. Женщины кричали и плакали, провожая своих мужей, сыновей, братьев, отцов.

Моего отца пока не трогали. Деревня опустела, стало страшно…

Серёжу призвали на фронт, писем от него все не было. Наконец, в начале ноября почтальон вручила отцу пропахшую порохом «треуголку».

Пожилая худенькая женщина из Радождево теперь стала почти сакральной фигурой для жителей окрестных деревень.

Никогда прежде ее появления не ждали с такой тревогой и с такой надеждой.

Она и сама теперь, чувствуя себя проводником высшей воли, по-особому трепетно прижимала к себе большую почтовую сумку с письмами и телеграммами. И каждый раз с замиранием сердца вручала кому-то радость, а кому-то – беду.

– От сына весточка, Степан Игнатыч, – протянула «треуголку».

Это было письмо не вчерашнего мальчишки, а мигом позврослевшего мужчины.

«Здравствуйте, дорогие мои родные папа, Ниночка и Толик!

Пишу вам с фронта. У меня все хорошо. Я служу в мотострелковой дивизии. Каждую минуту думаю, как вы там, и эти мысли помогают мне здесь. Мне даже кажется иногда, что пуля обходит меня стороной. Даже не знаю, как это объяснить. Будто кто-то невидимый охраняет меня от пуль.

Очень хочется вас всех увидеть. Вроде бы только недавно было лето, а кажется, что прошло много лет.

Когда война только начиналась, а меня призвали сразу же, я думал, что никогда не смогу убить человека, даже если это фашист. Но трудным был только первый раз. Теперь я вижу перед собой в прицел не людей, а врагов и думаю только о том, что должен освободить свою землю.

Фашисты – это не люди. Люди не могут так ненавидеть. Даже не знаю, откуда в них такая ненависть, ведь это они пришли на нашу землю.

Я видел, как немецкий самолет низко-низко летит над землей. Женщины и дети бежали от него по полю. Бежали и падали. А немецкий летчик смеялся. Да, он смеялся. Я никогда не видел такой мерзкой ухмылки.

Как будто сам дьявол сидел за штурвалом „Мессера Шмидта“. Я выстрелил в кабину самолета. Палил по нему еще и еще. Самолет загорелся.

За это мне дали ефрейтора и медаль „За отвагу“.

Но хватит о грустном. Вам ведь и так приходится несладко. А у нас на фронте есть и еда, и одежда. Так что не жалуюсь. Только очень скучаю по вам.

За меня не волнуйтесь. Не знаю, когда смогу приехать повидать вас.

Всех вас крепко целую и обнимаю

Сережа».

В районе грабили магазины, жгли, что могли. Толик пошёл в Сухиничи и принёс к вечеру полмешка манки, пахнувшей дымом.

Говорили, что немцы придут скоро. И правда, они приехали к нам сначала на мотоциклах в кожаных длинных плащах, пахли духами и тревогой, потом приехали две грузовые машины. Одна была накрыта брезентом. Туда кидали кур, гусей, а другую набивали свиньями. Немцы забегали в дома, забирали всю живность и спрашивали: «Матка, яйко, яйко». Но, конечно, яиц им никто не выносил. Некоторые женщины плакали, пытались отнять свою скотину, птицу. Бесполезно! Немцы угрожали прикладами.

В районе грабили магазины, жгли, что могли. Толик пошёл в Сухиничи и принёс к вечеру полмешка манки, пахнувшей дымом.

У нас был поросёнок пуда на два. Отцу пришлось его зарезать, разделать, засолить и спрятать по кускам прямо в соломенную крышу.

Зимой начались бомбёжки, горели хаты, а над ними летели снаряды. Снег был чёрный.

В деревне стояли немцы. Помню, два самолёта упали с каким-то страшным визгом. Они горели, и из них валил дым, а на крыльях красные звёздочки – наши.

Находиться в домах было страшно. Женщины брали детей и убегали в погреба. Через дом от нашего шла дорога на большак, летом по ней можно было ездить, а зимой её заметало снегом (метра два, не меньше). Поэтому дорогу проложили через наш огород, прямо около нашего дома.

Бои были сильные, немцы отступали, и по этой же дороге шли наши, везли на конях (по четыре лошади запряжены) оружие в гору. Солдаты кричали, погоняя лошадей. Гора была высокой, мороз сильным, а полозья скрипели и визжали.

Отец мой топил печь днём и ночью, потому что один за другим в дом забегали солдаты, грели мороженый хлеб. Бомбили непрерывно. В наш дом клали раненых прямо на пол, куда отец настелил соломы. Клали и в сени, тоже на солому. Соседние дома были тоже набиты ранеными солдатами…

Потом нам сказали, что наши отступают. Беда не приходит одна. У нас умер отец. Я побежала сказать тёте, жене дяди Никиты (сам он был на фронте). В это время налетели немецкие бомбардировщики. Я только спустилась к речке, оглянулась и увидела, как от домов летели вверх брёвна, но наш дом стоял. Меня откинуло к раките. Я поднялась и побежала дальше.

Кладбище было недалеко, за огородами, но не успели мы дойти до него, как немецкие самолёты опять налетели бомбить. Мы оставили гроб и побежали в укрытие, а когда они пролетели, вернулись и похоронили отца.

На второй день хоронили папу. Кладбище было недалеко, за огородами, но не успели мы дойти до него, как немецкие самолёты опять налетели бомбить. Мы оставили гроб и побежали в укрытие, а когда они пролетели, вернулись и похоронили отца.

От бомбёжек спасались за деревней в овощехранилище с соломенной крышей. Люди набились в него прямо поверх картошки, а у входа сидел наш пулемётчик. Вдруг кто-то сказал, что пулемётчик убит. Крыша загорелась, а в деревне опять немцы, и деревня тоже горела.

Люди кинулись к дверям, и у выхода образовалась пробка. Мой брат Толя и ещё один парень встали около двери и стали выдёргивать людей из огня. Крыша рухнула, спаслись не все.

Мы пошли в деревню. Была ночь, но вокруг светло: дома по-прежнему горели. Брата я потеряла, меня взяла соседка в свой погреб (у нас погреба не было).

Домов в деревне уцелело мало. Утром я вышла из погреба и подошла к своему дому, вернее, тому, что от него осталось. Лишь задний угол… Остальное сгорело, середина завалена кирпичом. Сени же были сделаны из тоненьких брёвнышек и над ними солома. И теперь под тем, что от них осталось, лежали девять человек, чёрных, как головешки, и было видно потрескавшееся красное мясо. На чёрном снегу – повсюду трупы солдат, кони, разбитые телеги…

Немцы бегали и кричали, сгоняя жителей деревни к школе с выбитыми окнами. Людей в деревне уже осталось мало… Нас погнали в сторону Сухинич вдоль реки Жиздры. По дороге бомбили, повсюду под снегом были трупы – где-то торчала нога, где-то рука или голова. А в одном месте в овраге показались копны. Я думала, это сено: вот подойдём поближе, и спрячусь в одной из копен. А когда приблизились, оказалось, что это тела солдат, заметённые снегом, и таких копен было много. На лугу валялись лошадиные головы, копыта, хвосты – самих коней съедали люди.

На ночь немцы бросили нас в какой-то деревне. Здесь также шли сильные бои, очень хотелось есть, и я пошла по домам просить что-нибудь поесть. Я заходила в каждый дом и просила: «Тётенька, дай хоть мороженой картошечки», – но мне отвечали: «Вас, деточка, здесь столько прошло…» В одной избе мне дали пять картошечек, маленьких, как вишни. Я продолжала поиски ночлега. В другой избе увидела родную тётю с детьми, их приютили на время добрые люди. Я очень обрадовалась, что останусь с ними, но она сказала: «Видишь, своих детей много, ещё выгонят… Иди, Нина, поищи где-нибудь ещё переночевать. Ты одна, тебе легче».

Я вышла из хаты и заплакала. Мороз был такой сильный!

А у меня оторвалась подошва на ботинке, да и пальтишко было худенькое. Рукавиц не было, и руки я спрятала в рукава. Шла, сама не зная куда.

Я вышла из хаты и заплакала. Мороз был такой сильный! А у меня оторвалась подошва на ботинке, да и пальтишко было худенькое. Рукавиц не было, и руки я спрятала в рукава. Шла, сама не зная куда.

Повсюду полузаметённые трупы, а многие совсем замело – только кое-где виднелись то нога, то кусок шинели. Но было уже нестрашно, разве что когда с визгом летели снаряды. Тогда я молилась Богу, говорила: «Господи, только бы меня не перерезало пополам».

Остановилась около большого дома (мне показалось, в нём живут богато), и я вошла. У порога стояла русская печь. Хозяйка только что вытащила из печки большой чугун мелкой, как горох, дымящейся картошки, а за столом посреди хаты сидели четыре немца. Я попросила: «Тётенька, дай горсточку картошечек». Она молчала. Я попросила снова, она по-прежнему молчала. Мне стало стыдно, и я хотела уйти, но, только взялась за ручку, меня окликнул немец, он шёл ко мне, дал мне тоненький кусочек хлебушка, намазанный маслом.

Я сказала «Спасибо» и вышла.

Темнело, но меня никто не пускал ночевать, говорили «некуда». Лежали даже на полу. Я зашла ещё в одну хату, увидела там семью из нашей деревни. Они мне сказали, что мой брат Толя легко ранен в губу и в руку и что он спрашивал обо мне.