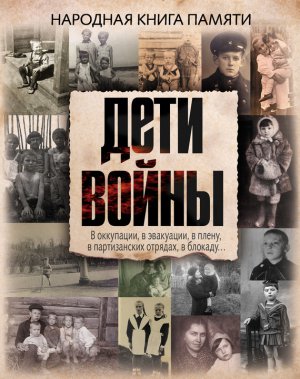

Дети войны. Народная книга памяти Коллектив авторов

Мама работала в цехе, меня брала с собой. Когда она работала на корабле, я оставалась в штольне. Там работали станки токарные, а на них, стоя на ящиках, работали мальчики лет 13–14. Я была очень маленького роста, и меня, любопытную, прогоняли, чтобы не мешала. Тогда я уходила на площадку около штольни, там играла. Однажды ко мне подошел матрос, взял меня за руку и повел на корабль, что стоял у причала напротив штольни. Посадил меня за стол и ушел. А кок принес два котелка, ложку, все поставил на стол передо мной. Я посмотрела в котелки: в одном был жирный борщ, в другом рисовый плов с мясом. Всего было так много, что я испугалась: все это я должна съесть? Но тут раздалась сирена, и есть мне не пришлось. Послышался топот ног на палубе – матросы бежали на свои боевые места. Застрочили зенитки по немецкому самолету-разведчику, который называли рамой. Самолет улетел, а командир отдал приказ отчалить от берега. Ему сказали, что на корабле девочка. Он спустился ко мне, остановился, сдвинув на затылок фуражку, и стоял, сложив на груди руки и расставив ноги на ширине плеч. Смотрел на меня и, наверно, думал, что я ему принесу: горе или удачу? Ведь говорят, что если на военном корабле побывает женщина, то корабль тонет. Но я-то была девочкой.

Мы вернулись к причалу невредимыми. Мама узнала, что я побывала на военном корабле, и пришла в ужас. В наказание она устроила меня в инструментальную, чтобы я помогала выдавать инструменты. В семь лет я уже хорошо писала, читала, хорошо считала. Вот я стала работать в инструментальной с Дергачевой Евдокией Васильевной и Мурочкой (так ее звали рабочие). Мне показали, где и в каком ящике лежит инструмент, что обозначают цифры на инструментах. Однажды мы с Мурочкой стояли у входа в штольню и смотрели в сторону улицы, где жила ее лежачая мама, не встававшая с кровати по причине болезни. В штольню бежали рабочие с криками: «Мина! Мина!» Мы посмотрели на небо и увидели, как на парашюте спускается к нам мина. Она не попала в море, а разорвалась на берегу. Не помню, как я очутилась в штольне, только чувствовала боль в затылке. Прибежала мама, стала меня ощупывать, расспрашивать, что у меня болит. Я говорю: «Ничего не болит, я ничего не вижу». К вечеру у меня поднялась температура, мама вызвала врача. Та меня осмотрела и сказала, что не понимает, от чего у меня температура. Мама рассказала, что со мной случилось. Врач сделала вывод, что я получила контузию от взрывной волны. Но и сейчас, через много лет, я иногда на несколько минут теряю зрение.

А тогда, когда мне стало полегче, мы с мамой вышли из штольни. В штольне было темно, а здесь светило солнце. Я оглянулась и увидела, что на стене около входа висит мужчина. Я крикнула: «Мама, смотри!» Мама оглянулась, но там уже никого не было. Стали искать, но никого не нашли, решили что это дезертир прятался. Но через несколько дней его нашли мухи, ведь было очень жарко. Вдруг появился неприятный запах, и роем стали виться мухи. Видно, парень упал со скалы, а камни, осыпавшиеся за ним, схоронили его. Это был молодой парень. Люди, разбирая камни, обсыпали все хлоркой. Родители парня ушли с завода, думая, что их сын дезертир, и так и не узнали, что он погиб.

Второго июля 1942 года немцы сидели на платформах поезда, стоявшего на заводе, собрали детей и под губную гармошку подзывали нас, показывая шоколад. Но никто не подошел.

Когда немцы заняли Северную сторону, мы все находились в штольне без работы и воды. Как-то мы с мамой взяли ведро и пошли к колодцу, который находился на территории завода. Набрали воду и уже хотели уходить. Тут перед нами начали в землю впиваться пули, поднимая пыль. Мы пятились, а они преследовали нас. За стеной развалившегося дома стояли трое наших солдат. Пожилой солдат крикнул, чтобы мы оставили ведро и шли к ним под стенку. Когда стемнело, немцы перенесли стрельбу на другой колодец. Солдат принес нам ведро и предупредил, чтобы мы больше не ходили сюда за водой.

Второго июля 1942 года немцы сидели на платформах поезда, стоявшего на заводе, собрали детей и под губную гармошку подзывали нас, показывая шоколад. Но никто не подошел. Потом повели нас на улицу Макарова, там стояли два разрушенных дома. Женщин отделили от мужчин. Мужчин увели, а нас загнали в дом. Мы с мамой всю ночь просидели в подъезде на лестнице. Утром нас отпустили по домам. Мужчин же угнали в Бахчисарай в концлагерь.

Дом наш был разрушен, он стоял на скале, внизу проходила железная дорога. Немцы выгнали нас на 1,5 км от железной дороги и от морского берега. Мы нашли комнату, в потолке которой была дыра от снаряда. Во второй комнате, когда шел дождь, мы ставили посуду, чтобы как-то уберечь постель от воды, чтобы на ней можно было спать.

Надо было что-то делать, чтобы не умереть с голоду. Нам удалось сохранить некоторые вещи в окопе, забросав их стульями, этажерками, чтобы румыны их не нашли. А соседи наши «не растерялись»: в одной семье я однажды увидела картину из нашего дома, а в другой мамино платье, сшитое на заказ. Вещи мы меняли в Бахчисарайском районе и однажды попали в облаву. Нас забрали в полицию, отобрали все что было, сделали опись вещей.

Старуха соседка, которая украла наши вещи, спросила у мамы, забрали ли у нее паспорт. Мама сказала, что нет. Тогда старуха догнала полицаев и подняла крик. Они вернулись и сказали маме: «Зачем же ты ей сказала про паспорт?

Мы специально оставили тебе документы». Так у мамы забрали паспорт.

А что мы получали за свои вещи? Одну картошку, кусочек хлеба, тыкву, яблочко. И вот теперь у нас отобрали вещи, и даже это немногое мы не могли получить при обмене. Нас посадили в грузовик и сказали: «В Севастополе, когда приедете, все получите назад». Увы, ничего назад мы не получили.

В Севастополе тоже были облавы. Татары привозили из сел овощи, фрукты, люди шли на рынок, и тут-то их и ловили. Отбирали паспорта и велели приходить за ними в полицию, где людям вручали направление на работы в Германии. Мы с мамой тоже попали в облаву, но у мамы не отобрали паспорт. Посмотрели и вернули.

Старуха соседка, которая украла наши вещи, спросила у мамы, забрали ли у нее паспорт. Мама сказала, что нет. Тогда старуха догнала полицаев и подняла крик. Они вернулись и сказали маме: «Зачем же ты ей сказала про паспорт? Мы специально оставили тебе документы». Так у мамы забрали паспорт.

На улице Корабельной была полиция, там на школьной доске писали, когда люди должны были прийти за паспортами. Нам объявили, что мы должны 22 июля явиться с вещами на вокзал, нас посадили в товарный вагон и повезли. Посреди степи остановили поезд и дали на вагон буханку хлеба и ведро воды. Потом нас довезли до города Джанкой, высадили на станции ночью. Рано утром подъезжали подводы – полицаи на них отправляли людей. Нас, севастопольцев, было десять семей, и нас отправили в совхоз Ток-базар. Мы выжили благодаря тому, что совхоз был овощеводческий, были огурцы и помидоры. Мы работали в совхозе и питались в столовой там же. Некоторые жители села нас упрекали, мол, приехали «защитники Севастополя» их объедать.

Нас освободили 11 апреля 1944 года. Мама стала работать в механической мастерской, а я ей помогала.

Отец вошел в город с первой автоколонной

Недоруб Евгений Павлович, 1934 г. р

Родился 17 августа 1934 в родильном доме Севастополя на набережной Корнилова. До войны и во время войны мы жили на улице Карла Маркса рядом с главпочтамтом, напротив Покровского собора, пока дом не разбомбили.

Когда немцы подошли к Севастополю, отец повел автоколонну на Кавказ, а я остался с бабушкой и дедушкой в городе. Во время бомбежек мы перебирались либо к нашим знакомым на улицу Частника, либо к дедушке на завод. Поэтому и остались живы, когда наш дом разбомбили.

Когда стало понятно, что немцы все же войдут в Севастополь, бабушка с дедушкой очень боялись, что меня могут расстрелять, поскольку я был очень похож на еврея. Бабушка меня крестила, и мы перебрались в село Кучук-Мускомья, где меня постоянно прятали от фашистов в маленьком обшитом деревом окопчике, а точнее, блиндажике недалеко от дома. Вскоре начался артобстрел деревни. Спасаясь от артогня, мы и многие жители деревни бежали в горы. Там была большая пещера под землей, помню, ее называли «провал». В ней попрятались люди, надеясь дождаться прихода наших, все были уверены, что скоро фашистов выбьют.

Но, убегая от артогня, мы не захватили с собой много продуктов, и пришлось идти в деревню. Помню, мы шли по дну большого оврага и услышали впереди немецкую речь. Дедушка с бабушкой быстро поднялись по склону балки, положили меня под нависающий камень, а сами легли рядом, прикрыв меня. Из-за поворота выехали трое фашистов на лошадях. Как раз под нами они остановились, спешились, постояли, покурили и поехали дальше. Ни один из них не поднял головы и не посмотрел вверх.

Мы шли по дну большого оврага и услышали впереди немецкую речь. Дедушка с бабушкой быстро поднялись по склону балки, положили меня под нависающий камень, а сами легли рядом, прикрыв меня. Из-за поворота выехали трое фашистов на лошадях.

Предполагая, что обстрелы будут продолжаться и дальше, дедушка с бабушкой решили пешком добираться в Ялту, где жили наши хорошие знакомые. Мне идти было очень тяжело, ведь я был маленький и очень уставал. Помню, меня на подводе подвез немного румынский солдат. На середине пути между Байдарами и Ялтой мы остановились в дорожном домике и прожили там несколько месяцев. Голодали. Мимо шли фашистские войска, у них было много лошадей, «битюгов», как мы их называли. Они их кормили овсом, он рассыпался, бабушка его потом с земли собирала, перебирала и варила кашку. Ели конину, «полакомились» даже собачатиной – немцы пристрелили большую собаку и сами с удовольствием ее съели и нам досталось.

Был и такой случай. Дедушка нашел на дороге деревянный бочонок и спрятал его под мостик. Его схватили и повели на расстрел. Говорили «минен, минен, партизан», дедушка понял, кое-как уговорил пойти на то место, показал бочонок, фашисты долго спорили между собой, но все же отпустили деда.

Помню, что пожилые немцы были более добродушными, более злобными были молодые.

Не знаю, каким образом балаклавские рыбаки-греки узнали о моем дедушке, который был хорошим плотником, столяром-краснодеревщиком, работал модельщиком на чугунолитейном заводе. Они пришли на баркасе и забрали нас в Балаклаву, где дедушка ремонтировал им баркасы. Запомнилось, как я сидел на корме баркаса, а рядом развевался фашистский флаг со свастикой.

В Балаклаве уже восьмилетним я пошел в первый класс. В школе учились смуглые греки, крымско-татарские ребята, и теперь моя еврейская схожесть не бросалась в глаза. К тому же я быстро научился болтать по-татарски.

Жили мы рядом с церковью Двенадцати апостолов. Когда началось освобождение Балаклавы, помню, как сидел у окна и наблюдал, как по набережной Назукина бегают немецкие факельщики, поджигая все, что может гореть. Потом по набережной с винтовкой наперевес и примкнутым штыком пробежал наш солдат. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами: наши пришли. И я начал рисовать Кремль.

На той стороне в каменоломнях засели фашисты. Шли бои, обстрелы, народ скопился в здании ЭПРОНа. В нем же были наши бойцы, в том числе и раненые.

Как-то я стоял на балконе верхнего этажа и наблюдал за воздушным боем. И увидел, что внизу подъехала большая зеленая машина с тентом («форд»). Водитель, сдавая назад, открыл дверцу и стал смотреть. Он был в морской офицерской форме с серебряными погонами. Я представил себе, как машина стоит на корме корабля, ее привязывают. Через какое-то время на балкон залетела женщина-солдатка: «Женя, папа!» Приехал мой отец.

Отец вошел в город с первой автоколонной, машины были американские – «форды» и «студебеккеры». Колонна базировалась в учебном отряде, где сейчас филиал МГУ. От наших знакомых он узнал, что мы сейчас в Балаклаве «между двух огней». Сам сел за руль «форда», прорвался в Балаклаву и вывез нас оттуда. Поселились мы на улице Карла Либкнехта, 83, в доме моего деда по отцовской линии – дом уцелел. Там на Малаховом кургане, на Корабельной стороне продолжилось мое детство.

Мою сестру расстреляли как подпольщицу

Олейникова (Поцелуева) Александра Ефимовна

Мы жили перед войной в поселке Красный Октябрь – в то время это место называлось Крестьянская слободка. Перед войной я перешла в 4-й класс. Школа находилась в поселке. Жили хорошо. Держали хозяйство: корову, свиней, кур. Отец работал в Сухарной балке охранником в воинской части. Мать домохозяйка.

Война началась в июне 1941 года. Видели в небе самолеты, слышали взрывы, подумали, что это учения на флоте. О войне узнали через пару дней по радио. Папу забрали на фронт – в рабочий батальон. Брата забрали по брони в воинскую часть в скале Шампань. Сестра – Поцелуева Ефросинья Ефимовна, служила в воинской части в Сухарной балке учетчиком. Я с мамой пряталась в подвале дома по улице Чернореченской.

Каждый день немцы бомбили и обстреливали Севастополь. Снаряды и бомбы залетали и к нам. Один снаряд вышиб двери дома и разорвался внутри, но выбил только окна, так как дом своими руками построил мой дед, который пилил блоки до войны в той же Шампани. А в подвал не залетали даже осколки. Когда бомбежка затихала, мы выходили во двор, кормили корову, доили ее, раскладывали и сушили сухари. Сестра Фрося раз в месяц приносила паек из воинской части. Вообще, в подвале сидели до прихода немцев месяцев восемь. И последний месяц из-за сильных бомбежек пошли прятаться в гору Шампань. После подрыва горы вернулись в подвал.

Сестра Фрося была измучена, плохо себя чувствовала. Рассказывала, что ее пытали, выкручивали руки и ноги, топили в бочке с водой. Через три дня опять пришло гестапо и увезли Фросю опять в тюрьму.

Когда пришли немцы, они заставляли работать всех на полях, в мастерских, рыть окопы. Я по малолетству работала на полях. Немец-надсмотрщик иногда огревал плеткой и говорил: «Русские работать здесь – урожай в Германию. Моя семья жить хорошо». Речи о том, чтобы навредить им, не было – убили бы сразу.

Еще в поселке нашем жил немец-комендант. У него была любовница из местных. Она-то и предала всех подпольщиков нашего поселка. После предательства ночью нагрянули немцы, выгнали всех на улицу, тут уже были поселковые подпольщики и их семьи. Поставили лицом к стене нашего дома. Что-то кричали, ругались, мы думали, нас всех расстреляют. Но они забрали в машину подпольщиков, среди которых была моя сестра Фрося, и увезли в город. Через два дня Фросю отпустили домой, но за железной дорогой сидела куча фрицев, были даже с овчарками, следили – не придет ли еще кто из партизан. Это длилось три дня, все эти дни мы не спали – боялись. Сестра Фрося была измучена, плохо себя чувствовала. Рассказывала, что ее пытали, выкручивали руки и ноги, топили в бочке с водой. Через три дня опять пришло гестапо и увезли Фросю опять в тюрьму.

А весной 1944 года, за 10 дней до освобождения Севастополя от фашистских захватчиков, мою сестру Фросю вместе с несколькими подпольщиками и другими арестованными вывезли из застенков гестапо к авиационной воронке и расстреляли. Воронку тщательно сровняли с землей. Когда вошли наши, то они нашли место гибели подпольщиков, раскопали воронку, через газеты сообщили людям о страшной находке и попросили прийти на опознание. Мы тоже ходили: я, папа, и брат. И нашли нашу родную сестру Фросю.

А потом красноармейцы изъяли из стены, у которой их чуть не расстреляли, радиопередатчик, о котором мы и не догадывались. О чем оставили расписку, которую я храню, как память о подвиге сестры.

Когда вошли наши, то они нашли место гибели подпольщиков, раскопали воронку, через газеты сообщили людям о страшной находке и попросили прийти на опознание. Мы тоже ходили: я, папа, и брат. И нашли нашу родную сестру Фросю.

Похоронили их всех на братском кладбище за 1-й горбольницей. Там стоит памятник Ревякину и мемориальная плита с именами подпольщиков Севастополя. Среди героических имен есть и имя моей сестры – Поцелуева Ефросинья.

А еще накануне самого освобождения весь поселок подняли в четыре часа утра и погнали в центр Севастополя.

Немцы по дороге кричали, стреляли, вытаскивали людей из щелей и гнали в центр. Всех пригнали в район первой горбольницы, чуть выше больницы была тюрьма. Народу тьма, согнали со всего города и всех окрестностей. С нами был военнопленный дядя Сеня – он помог нам бежать. Нас погнали к морю: немцы набивались в корабли и баржи, а верхнюю палубу закрывали плотным строем мирных жителей. По пути к кораблям дядя Сеня засунул меня в один колодец на дороге, а маму в другой – вбил как гвозди. Народу там было как селедки в банке. Благодаря ему и спаслись.

Снайпер убил моего одноклассника

Романова Александра Ивановна, 22.09.1924

В Балаклаву Великая Отечественная война пришла скоро. Периодически немецкие самолеты сбрасывали бомбы. Затем морским путем стали поступать раненные бойцы из Одессы, где тогда шли бои.

Оборона Севастополя началась 31 октября 1941 года. Помню сражение, когда немцы подошли в местечко Кефало Вриси на восточной стороне Балаклавской горы, – оттуда было много раненых красноармейцев. Им оказывала помощь фельдшер Любовь Харитонская, затем солдат отправляли в санчасть.

В городе стало опасно находиться. Через несколько дней, после того как бойцы Красной армии отбили атаку на горе и не допустили немцев в Балаклаву, усилился обстрел с горы. Там засели снайперы, они свободно убивали всех проходящих по городу: и военных, и мирное население.

К нам, подросткам, обращались за помощью в чем-нибудь. Сообщали по цепочке один другому (телефонов ведь не было), когда и где собраться.

Приходилось, согнувшись и прячась, пробегать между стенами домов и каменными заборами. Один из минометных снарядов попал в наш дом, когда мы с мамой находились дома, а сестренка была в бомбоубежище, снаряд пробил крышу и разорвался под потолком в комнате, где находилась я. Я не слышала разрыва снаряда, но сразу почувствовала себя оглушенной, не могла крикнуть, почувствовала запах серы и удушливых газов. Мама находилась в другой комнате и позвала меня, так как была ранена в ногу осколком снаряда. Фельдшер оказала нам помощь, остановила кровотечение, сделала перевязку. Потом уже при осмотре комнаты оказалось, что снаряд разорвался в противоположном от меня углу, и все осколки остались там.

Мы перешли жить в другое место – в одно из подвальных помещений все в той же Балаклаве. Занятия в школе прекратились, и я стала ходить на оборонные работы, рыть траншеи вместе с другими учениками. Затем меня позвали поработать на водокачку, которая снабжала питьевой водой город, – она располагалась в каменном помещении с электрооборудованием. Здесь я работала, пока ее не разбомбили. К нам, подросткам, обращались за помощью в чем-нибудь. Сообщали по цепочке один другому (телефонов ведь не было), когда и где собраться.

Магазины не работали. Хлеб получали по талонам, жили впроголодь. Из моих одноклассников несколько человек погибли. Любовь Аврамиди убили осколком снаряда, а Витю Денисенко убил немецкий снайпер через окно дома.

Впереди было еще много трудных испытаний, которые нам довелось вынести. И вся 250-дневная героическая оборона Севастополя внесла весомый вклад в победу нашей Родины.

Утром отец ушел на завод, и больше я его не видел до конца войны

Смурыгин Иван Григорьевич, 1933 г. р

Родился 25 июня 1933 года в селе Голумбей Бахчисарайского района (теперь это село Некрасовка). К началу войны мне почти исполнилось восемь лет.

Перед самой войной родители попросили бабушку и дедушку привезти меня. Дедушка запряг лошадей, к вечеру мы приехали в Севастополь, мама накормила деда, и он поехал домой. Спать мне постелили на рабочем верстаке отца. Ночью я проснулся от яркого света в окне, было очень много прожекторов. И в одном из прожекторов я увидел самолет, по которому стреляли трассирующими пулями, было очень красиво. После чего я пошел в другую комнату, разбудил отца и спросил, что происходит. Он встал, посмотрел и сказал: «Война».

Утром он ушел на завод, и больше я его не видел до конца войны. Я и две мои сестры остались с матерью. В нашем огороде был выкопан окоп, в котором при налетах и обстрелах прятались все, кто был поблизости. По торцу окопа находилась соседская времянка, в которой ремонтировали винтовки, пулеметы, минометы и ПТР. Все свое свободное время я был там и выполнял любую работу, какую предлагали.

Однажды во время налета никого взрослых не было дома, мать пошла на Северную сторону, чтобы купить кое-какие продукты, я с сестренками был дома. И тут я вижу штук 15 немецких самолетов, которые направлялись в сторону северного дока. Я схватил сестер и затащил их в окоп. Когда вернулся, то увидел, что один бомбардировщик повернул в нашу сторону и летит прямо на меня. Потом увидел, как от него отделилось три точки, это были бомбы. Я прикрыл дверь в окоп и стал ждать. Через мгновение раздался взрыв, дверь вырвало у меня из рук, а меня взрывной волной отбросило на печку. В окопе стало много пыли, а я подумал, что это дым, схватил сестренок

Тетя Дуся сварила молочную лапшу, разлила по тарелкам и пошла нас звать, в это время раздался взрыв, и у нас рухнула штукатурка прямо с потолка на стол. Жалко было молочную лапшу.

и кинулся к выходу. В это время вбежала тетя Дуся и закричала: «Ты куда?!» Я сказал, что там много дыму, она ответила, что это пыль. Она была в комнате, сварила молочную лапшу, разлила по тарелкам и пошла нас звать, в это время раздался взрыв, и у нас рухнула штукатурка прямо с потолка на стол. Жалко было молочную лапшу. Когда я вышел из окопа, то увидел, что одна воронка прямо возле окопа. Другая – напротив нашего дома, окон и дверей нет, а от мастерской осталось три ряда рубероида.

Ночью семьи, которые работали в мастерской, отправили в штольни Инкермана. Утром немцы заняли Северную сторону. Когда мы шли на баркасе, нас без конца обстреливали, но мы благополучно добрались и два месяца пробыли в штольне. Воды не было совсем, вместо нее давали бутылку шампанского (в штольнях был склад завода шампанских вин), три сухаря и 150 граммов подсолнечного масла на каждого. Немцы установили танк на мосту через Черную речку и прямой наводкой били по входу в штольню. Так что выйти или войти с риском для жизни можно было только ночью.

Однажды после захода солнца (мы определяли время суток по проему окна под потолком штольни) нам сказали, что те, кому нужно шампанское, пусть идут к подвалам и берут сколько надо, потому что часовых там нет. И еще сказали, что тех, кто сможет подняться на 15-метровую высоту по штормтрапу и пролезть в проем окна, по ту сторону будет ждать теплоход для эвакуации на Большую землю. Часть людей стала собираться у штормтрапа, другие двинулись к подвалам. Через некоторое время с первого этажа стали подниматься люди, таща за собой мешки с бутылками.

Я пошел в свою выгородку и лег спать. Возможно, я очень устал, поскольку взрыва не слышал, а проснулся от того, что меня что-то крепко ударило по мягкому месту. Когда я вышел из выгородки, то увидел мечущихся и кричащих людей, пожар и дым. Через некоторое время соседи привели мою мать, голова у нее была разбита и лицо в крови. Она сказала, что при взрыве стена штольни рухнула на госпиталь, и все, кто там был, – погибли.

После взрыва на первом этаже уровень шампанского поднялся по щиколотку. Люди ставили кирпичи, клали на них носилки и укладывали раненых, обмывая их шампанским при перевязках.

После взрыва на первом этаже уровень шампанского поднялся по щиколотку. Люди ставили кирпичи, клали на них носилки и укладывали раненых, обмывая их шампанским при перевязках. Стену штольни взорвали в два часа ночи – в стонах и криках мы дождались утра. Утром почувствовали, что со стороны немцев ведутся раскопки, и стали со своей стороны разбирать завал. Через некоторое время образовалась щель, в которую мы увидели немцев и офицера, который что-то кричал. Потом подошел наш врач, который хорошо говорил на немецком, он переговорил с офицером, а нам сказал, чтобы женщины и дети выходили налево, а подростки и мужчины направо. Немцы, разделив нас всех, погнали через мост. Детей и женщин в малые штольни, нам же дали крючья и сказали: как соберете и сожжете все трупы, тогда вас и отпустим. Более недели мы стаскивали тела, сливали с разбитых машин бензин и сжигали останки под присмотром немцев. После окончании этой работы нашего врача расстреляли, сказав, что он «юде». А нам разрешили идти по домам.

Хотели нас расстрелять, но за нас вступился немец

Сорокина Софья Евдокимовна, 1931 г. р

Я родилась в Севастополе 26 ноября 1931 года. К началу войны мы жили на Северной стороне. За время с июня 1941 года по июнь 1942 года моя семья поменяла пять укрытий из-за массированных налетов немецкой авиации и артобстрелов.

Недалеко от братского кладбища и железной дороги находился рабочий городок, который назывался Севдок. Здесь жили рабочие завода им. Серго Орджоникидзе. Последнее бомбоубежище находилось на территории Севдока, в нем мы и встретили немцев. Я слышала разговор родителей, что скоро придут немцы, так как татары все увольняются и бегут в Бахчисарай.

Хотели нас расстрелять всех, но за нас вступился немец. Не знаю, кто он был, но чин был высокий, так как к нему все прислушивались.

Ночью я проснулась от шума. Немцы были уже на территории Севдока. Я видела и слышала, как люди уговаривали нашего красноармейца не ходить в город или хотя бы переодеться: «Сними форму. Ведь легко будет уйти от преследователей». Но он отказался от всякой помощи, от всех услуг: «Я должен доставить пакет командования в город». И ушел. Он у нас был недолго, судьбу его мы не знаем. Но нас он спас, иначе бы немцы расстреляли всю нашу семью.

На рассвете раздался громкий стук в дверь убежища. Открыли, а это немцы. Выгнали нас всех из убежища, последней вытащили за руку мою маму, которая держала на руках контуженого четырехлетнего ребенка – моего братика Мишу. Выстроили нас всех в один ряд и пристально смотрят. Вели себя нервно, явно кого-то искали, но никого больше не нашли. Хотели нас расстрелять всех, но за нас вступился немец. Не знаю, кто он был, но чин был высокий, так как к нему все прислушивались. Он всех нас пересчитал по-немецки, а потом сказал на чистом русском языке: «Вот такое количество здесь находится. Никого больше не впускать. Нарушите, знаете что будет?»

Когда немцы заняли Севдок, то на ночь выгоняли всех ночевать в помещение, отведенное специально на его территории. Нас охраняли, а утром отпускали. Так продолжалось недолго. Вскоре отделили все взрослое мужское население и угнали.

Через некоторое время и нас всех оставшихся выгнали из бомбоубежища. Нам разрешили взять документы и вещи, одежду. Все остальное осталось в укрытии. Мы повесили замок, но, когда вернулись – всё было разграблено.

Немцы довели нас до братского кладбища, а потом сказали: «Дальше идите сами в Бахчисарай». Шли мы пешком, там находился сборный пункт – школа. Шли мы несколько дней, спали у дороги. Я видела, как по дороге гнали наших военнопленных, как над ними издевались. Это страшная картина: измученные, раненые, изможденные лица наших солдат. Постоянные крики и оскорбления со стороны конвоя.

Наконец добрались мы до Бахчисарая. Школа была переполнена людьми: дети, старики, раненые и контуженые. Кормили нас один раз в сутки, пища отдавала керосином. Спали мы на полу в классе. За пределы школьного двора выходить запрещалось.

Вот картинка, которую помню как сейчас. Я сижу на полу. Мама с группой женщин ушла в Севастополь узнать, как там дела. Вдруг в дверях появляется татарин и идет прямо ко мне. Схватил за руку и говорит: «Ты еврейка!» Я молчу. Тогда он говорит: «Скажи: на горе Арарат растет крупный виноград!» Я повторила, но он не отставал. За меня вступились женщины и выгнали татарина.

Вдруг в дверях появляется татарин и идет прямо ко мне. Схватил за руку и говорит: «Ты еврейка!» Я молчу. Тогда он говорит: «Скажи: на горе Арарат растет крупный виноград!»

Я повторила, но он не отставал. За меня вступились женщины и выгнали татарина.

Яркий пример того, как татары встречали немцев в Бахчисарае: радостный шум, вокруг возгласы приветствия. Я увидела, как на центральной улице Бахчисарая появилась немецкая свита. На белой лошади главный немец, остальные на лошадях другой масти. Их со всех сторон окружил народ так, что негде было яблоку упасть.

Вернулись мы из Бахчисарая в Севастополь, арендовав за плату у татарина телегу. На этой телеге сидела я с больной ногой, а вещей у нас было очень мало.

Возница ни разу не разрешил присесть на телегу изможденным женщинам, их было пять или шесть человек.

Жить мы стали в разрушенном бараке на территории Севдока. Затем перебрались жить в разрушенное трехэтажное здание. Меняли оставшиеся вещи по деревням на продукты. А еще ходили ночью воровать неубранный виноград. Когда виноград кончился, стали днем искать «бубышки» от винограда. Однажды увлеклась я, и не заметила, как наткнулась на препятствие: поднимаю глаза и вижу перед собой обугленную машину «виллис», а за рулем обгорелый труп нашего бойца, который упал на руль всем корпусом, вцепился в него.

В поисках еды я бегала на железнодорожный вокзал. Там наши военнопленные разгружали вагоны с картошкой. Видя голодную детвору, пленные невзначай роняли картошку из дырявых мешков, а мы доставали ее из-под вагонов. Один военнопленный умудрился взвалить себе на спину мешок дыркой вниз. Пока нес – картошка сыпалась дорожкой. Немец увидел и жестоко избил нашего кормильца.

Прошел слух, что будут эвакуировать население Севастополя. Моя семья решила перебраться на Украину, на родину отчима. В октябре 1942 года нас вывезли в товарных вагонах в Николаев. Сначала мы жили в школе, а потом нас расселили по частным квартирам в Николаеве. Потом мы попали на Донбасс и домой вернулись только в 1948 году.

Мы старались помогать армии по мере сил

Трачук Екатерина Васильевна, 1929 г. р

Вплоть до начала войны мы жили в районе братского кладбища. На территории было три дома, в одном из которых жила наша семья. Отцу, Окорокову Василию Никитовичу, к началу войны было 45 лет, маме – Василисе Даниловне – 41. Мне к тому времени исполнилось 12, а всего наша большая семья состояла из шести человек. Жили с нами соседи по фамилии Шестун и Кошевец, а еще была комната общежития. Отца призвали в армию, он служил в Дергачах, потом в Казачьей бухте санитаром в госпитале.

С первых дней, как началась война, вся территория была занята под военный объект. В нашей квартире в одной из комнат разместился временный полевой лазарет. В доме, где жили Красницкие, – наблюдательный пункт. В общежитии разместились разведчики – они сообщали, как продвигается фронт. Вести были неутешительные: фронт приближался к Мекензиевым горам. Немцы стали обстреливать церковь, старались сбить наблюдательную вышку. Снаряды летят, бьются о стену, летят осколки. Самолеты сбрасывают бомбы, грохот и пальба. Стали поступать раненые, их привозили и несли на носилках. Все измучены и окровавлены, от боли стонут.

В медпункте им оказывали помощь, а тяжелораненых отправляли в госпиталь. Жители старались хоть чем-то помогать, отдавали простыни. Моя мама стирала, мыла, делала все, что нужно. Я всегда была при ней, потому что мама была инвалидом по слуху. Помню, как две девушки в военной форме обратились ко мне с просьбой постирать их личные вещи. Я выстирала, высушила и отдала им. После войны нам довелось встретиться. Оказалось, это были девушки-снайперы.

Две девушки в военной форме обратились ко мне с просьбой постирать их личные вещи.

Я выстирала, высушила и отдала им. После войны нам довелось встретиться. Оказалось, это были девушки-снайперы.

Дети таскали дрова для обогрева помещения, где находились раненые. Стояла огромная плита, ее топили днем и ночью. Воды не хватало, собирали снег, растапливали его, затем пили и стирали.

Зима 41–42 годов была холодная и снежная.

Моя старшая 16-летняя сестра-комсомолка работала в бригаде по выращиванию овощей для фронта. Немецкий самолет сбросил бомбы, и одна из них прямым попаданием уничтожила весь их труд. Затем сестра рыла подземный ход в штольне на Северной стороне. 14-летний брат был определен в похоронное бюро-команду. Наравне со взрослыми захоранивал погибших бойцов.

Обстрелы усилились, и нас вывезли на Северную сторону, на площадь Захарова. Там мы попали под бомбежку. Немецкие самолеты сбрасывают бомбы, со свистом летят снаряды зажигательные. Все горит: пекарня, пристань, переправа, конюшня с лошадьми, дома рушатся, все в пламени, дым, пыль, взрывы оглушительные.

На переправе скопилось много обозов с военными и снаряжением, их обстреливают. Нам страшно. Побежали к скале, спрятались в пещеры. Там уже находился дедушка с маленькими внуками. Пещера маленькая, наспех вырытая. Мы потеснились и остались. Живем: еды никакой, воды нет, одежда только та, что на себе. Дедушка старый, дети малые. Мама с малым братишкой на руках, поэтому я с братом под обстрелами добывали еду и воду для всех.

Воду добывали под сплошной бомбёжкой

Тутова Анастасия Павловна

Жили мы на слободке Коммунаров, дом 10. И когда 22 июня на улице Подгорной упала первая мина, у нас в доме вылетели все стекла. Утром мама, уходя на работу, не велела нам выходить из дома. Но разве мы могли усидеть?

То, что мы с сестрой увидели, запомнилось на всю жизнь. В этом доме жила моя подружка и одноклассница Надя Степушина с мамой, их засыпало, но они чудом остались живы, хоть и лишились всего имущества.

Мы помогали взрослым, тушили «зажигалки», если удавалось поймать их за хвост и отбросить подальше. Школу закрыли, там устроили сперва госпиталь, а потом эвакопункт.

Затем у нас в городе случилась беда с питьевой водой. А еще я не могу забыть последние месяцы осады, когда уже все было разрушено. Не было хлеба, муки, вместо них давали пшеницу. На два кирпича ставили сковородку в сарае, чтобы не видно даже дымка, жарили эту пшеницу, такое было вкусное лакомство, попьешь водичку и сыт. Потом давали чечевицу, а ее надо варить очень долго, подливая воду.

На два кирпича ставили сковородку в сарае, чтобы не видно даже дымка, жарили эту пшеницу, такое было вкусное лакомство, попьешь водичку и сыт. Потом давали чечевицу, а ее надо варить очень долго, подливая воду.

Воду добывали под сплошной бомбежкой где-то в Карантине, но я помню, что был какой-то источник выведен в трубочку, он тек тоненькой струйкой. Ты ставишь свои ведра, сам прячешься за стенки или камни и следишь, как наполняется твое ведро, затем забираешь. Причем наполнять сразу по два ведра нельзя – надо становиться снова в конец очереди. Накрывали воду в ведре куском фанерки, чтобы не расплескать драгоценную влагу. А лето, жара, пить хотелось все время.

Мама была на работе сутками, она военнообязанная, брат на фронте, старшая сестра работала в штольнях. А я помогала маминой двоюродной сестре.

Им солдаты привозили окровавленное белье и бинты, дрова, воду, которую нельзя было пить, а только с ее помощью стирать. По вечерам, сидя во времянке при коптилке из сплющенного патрона, тетя латала гимнастерки, а я сматывала выстиранные бинты.

Вербовщики предлагали поехать в сша, но я вернулась в родной Севастополь

Чабанова (Фирсова) Нелли Васильевна, 1926 г. р

Мои предки жили здесь едва ли не со времени основания города. А я родилась 11 октября 1926 года. В Севастополе прошло мое радостное детство, но его оборвала война. В то время я была худеньким, но очень любознательным четырнадцатилетним подростком. За 2–3 дня до первого налета немецкой авиации я была в гостях у теток в Симферополе. 23 июня в Симферополе начались волнения среди населения – искали немецких парашютистов. Вскоре я стала очевидцем обороны и немецкой оккупации Севастополя, во время которой людей вывозили на принудительные работы в Германию.

В доме была я одна: папа работал в ПВО, мама на железной дороге круглосуточно. А старший шестнадцатилетний брат работал токарем на Севмор-заводе. Мы жили на Петровой слободке, Пластунский переулок, 16. Иногда домой приходил папа, и в скале за домом выдалбливал убежище, которое потом спасло наши жизни.

Еду мне никто не приносил. Я вставала в полшестого утра, бежала два километра на наш огород. В это время не было налетов, только обстрелы минами или снарядами. Днем бегала по подружкам, а ночью одной было очень страшно – дома были только я и кот.

Когда прошел слух, что «берут на окопы», я стала думать, чем я могу быть полезна. Хотела сначала стать санитаркой, но знакомая сказала, что для санитарки я еще мала. Я со слезами ушла. А когда на другой день пошла в ремесленное училище, то меня там высмеяли… Потом решила пойти в штольни. Там на проходной завода сказала: «Мне надо к директору». Мне ответили, что его нет, и я прождала до вечера. Потом поняла, что меня просто к нему не пустили. Вернулась домой.

Моего двоюродного брата Владимира тяжело ранило, и врач сказал, что его можно поднять на ноги, только если поить молоком. Поэтому я бегала за четыре дома от нас брать коровье молоко в бутылку из-под шампанского и мчалась, пережидая обстрелы и бомбежки, отдать его раненому. Потом я шла к другому своему брату, который выхлопотал для меня у начальства талон на питание. Я брала его и несла домой, где меня ждали трое малышей со своими мамами в нашем убежище. Мне же доставалась одна ложка от этого обеда. Бывали у меня и голодные обмороки. А еще надо было успеть на занятия в школе к двум часам.

Хотела сначала стать санитаркой, но знакомая сказала, что для санитарки я еще мала. Я со слезами ушла. А когда на другой день пошла в ремесленное училище, то меня там высмеяли… Потом решила пойти в штольни. Там на проходной завода сказала: «Мне надо к директору». Мне ответили, что его нет, и я прождала до вечера. Потом поняла, что меня просто к нему не пустили.

Практически с апреля по конец июня 1942 года в нашем убежище находились семеро взрослых и трое малышей. Питания не было. Пили только воду по три глоточка. Воду ночью или ближе к утру приносил мой папа из колодца.

Но однажды, незадолго до оставления нашими войсками города, отец не принес воду. Выйдя из убежища, он остановился у калитки с соседом, и они услышали гул. Затем увидели, как над Лабораторным шоссе очень низко летит «мессершмитт». Почти следом за ним летел бомбовоз, который сбросил полутонную бомбу на повозки с полевыми кухнями. Когда пыль осела, папа и сосед увидели, что солдаты и лошади разорваны и разбросаны по улице. Котлы с завинченными крышками лежали на боку – еда в них сохранилась. Тогда люди из соседних домов повыходили на улицу, отвинтили крышки с котлов и стали кто во что половниками набирать эту вареную еду. Папа побежал домой, схватил два ведра, набрал густого борща и вернулся. Второй раз он принес оттуда ляжку жеребенка. Тут послышался гул летящих бомбардировщиков. Когда стихло, люди собрали останки солдат и похоронили их в воронке. Кушая принесенный борщ из ведер, мы плакали, что не узнали имен погибших, чтобы сообщить их родителям. Из мяса мама наделала котлет. Мы с голодухи пообъедались, но чудом остались живы.

Утром 30 июня 1942 года наступила гробовая тишина. По звукам мы поняли, что на крыше нашего дома засели немецкие автоматчики. 1 июля папа тихонько открыл дверь. Он вышел во двор и увидел, как по Лабораторному шоссе и по склонам над ним, по всем тропинкам шли немцы с флагами, но шли тихо. Когда они подошли в район железнодорожного тупика (там теперь памятник бронепоезду), тупик и вокзал вздыбило от мощных взрывов. Начался невиданно жестокий бой, который продлился с семи утра до четырех дня. К тому времени немцы продвинулись до завода в штольнях, где находился мой брат Володя. Работавшие там старики и подростки отказались по требованию немцев открыть вход. Немцы предупредили, что в таком случае они пустят газ и взорвут штольни. Старики приняли решение открыть вход. Увидев только стариков и детей, немцы отпустили их домой. Вернулся и мой брат. Через 2–3 дня стали ходить по домам гражданские полицаи с повязками. Они сказали брату: «Если хочешь жить, бери документ и иди в Морзавод на трудповинность».

Папа и сосед увидели, что солдаты и лошади разорваны и разбросаны по улице. Котлы с завинченными крышками лежали на боку – еда в них сохранилась. Тогда люди из соседних домов повыходили на улицу, отвинтили крышки с котлов и стали кто во что половниками набирать эту вареную еду. Кушая принесенный борщ из ведер, мы плакали, что не узнали имен погибших, чтобы сообщить их родителям.

К 4 июля уличные бои постепенно стали затихать. Через неделю прошел слух, что оставшихся в живых защитников города сгоняют на стадион, в тюрьму на площадь Восставших и в горбольницу. Мы с подругой взяли ведро и две кружки, спустились к колодцу, набрали воды и, прячась, чтобы у нас ее не отобрали (в городе воды не было), подошли к воротам больницы и попросились у часовых пройти. Нас пропустили. Весь двор был заполнен нашими военнопленными, которые сидели или лежали очень тесно. Тут же у ворот мы начали раздавать по полкружки воды тем, кто был в окровавленных бинтах. Они терпеливо ждали, оставаясь на своих местах, только кричали: «Доченька, дай мне!» Мы сказали, что принесем еще. Так мы носили тяжелое ведро два-три раза в день. Часовые были недовольны и прогоняли нас. Спасало то, что они менялись. Так мы ежедневно ходили весь июль и больше половины августа. Некоторые раненые давали нам на стирку гимнастерки и нательные рубахи. Потом нас перестали пускать. Тогда мы стали ходить к тюрьме, где были наши пленные офицеры. Мне была особенно дорога 24-я палата, где находились моряки, которые прятали своего командира.

Я не могу забыть, как, проходя однажды мимо холодильника у клуба железнодорожников у Южной бухты, я увидела, как немцы гнали очередную колонну. В последних ее рядах шли пятеро моряков в тельняшках. Когда они поравнялись с берегом моря, они разом бросились все впятером в воду с криком: «Мы на море родились – мы на море и умрем!» Их тут же расстреляли охранники.

Когда во второй половине августа пленных гнали по шоссе, то жители подбегали и кидали в гущу колонны кто что мог.

В оккупации мы питались облитым керосином пшеном и сахаром, которые оставались на складах и которые не успели сжечь. Мама каждое утро промывала водой пшено и сушила на солнышке. Из этого она варила бурду, которую мы с трудом ели, но другой еды не было.

Однажды в начале сентября к нам пришел немецкий офицер. Он осмотрел комнаты и молча ушел. Через два дня пришли полицаи и сказали, чтобы я явилась вместе с метрикой в комендатуру. Я не пошла. Через день снова пришли полицаи и потребовали домовую книгу, где лежали документы на всех нас. Они взяли только мою метрику и сказали немедленно прийти, иначе вся семья будет расстреляна. В комендатуре вручили повестку, чтобы 14 сентября я с вещами к 5 часам вечера пришла на вокзал для отправки в Германию.

По пути следования эшелон первую остановку сделал в Запорожье. Там нам дали по буханке хлеба. Затем остановки были в Днепропетровске, Минске, во Львове. Во Львове нам сделали первую дезинфекцию. Следующая остановка – в Кракове. Там у перрона росли груши и сливы. Когда открыли вагоны, изголодавшиеся люди бросились к этим деревьям, срывая все, что можно было есть. Дальше нас везли почти без остановок. В пути от голода погибло много людей.

Когда нас привезли в Эрфурт, то опять сделали дезинфекцию в перевалочном лагере. Там нас держали шесть суток – шел отбор в разные места. Нас, севастопольцев, построили на плацу еще в шесть утра, и мы простояли до позднего вечера без еды и воды. Нас никто не брал. У одного работника мы спросили, почему нас не покупают. Он сказал, что мы, севастопольцы, очень опасные – сопровождающие нас документы были с красной чертой. Вечером к нам подъехало какое-то начальство. Из нас отобрали 36 человек. Нам смотрели уши, глаза и все тело. Затем отвезли на станцию, посадили в вагон и везли всю ночь. Потом привезли в лагерь Нордхаузен. Он был на 1200 человек и поделен на мужскую и женскую половины. Туда нас привезли на тракторе с прицепом, высадили, покормили и развели по комнатам.

В половине пятого подняли, вывели во двор. Там уже стояла колонна людей, готовых идти на работы. Фабрика «Шмидт-Кранц» находилась от лагеря в пяти километрах. Там нас определили на рабочие места.

Меня определили на третий этаж в контрольный цех. Проработав три месяца, я освоилась и стала допускать брак умышленно, за что меня перевели на первый этаж в механический цех на сверлильный станок. Работать, подставляя деталь вслепую, было очень страшно, и деталь летела в одну сторону, а сверло, ломаясь, в другую. За это меня били резиновой дубинкой. Одна немка, работавшая рядом, не выдержала этого и договорилась с мастером обучать меня – этим она спасла мне жизнь. Затем меня перевели на фрезерный станок. Из 35 ящиков нормы я делала всего 15–20. Они были очень тяжелые, а так как кормили нас вареной брюквой и подгнившей капустой, то сил у меня выполнить норму не было. Моя фамилия и имена двух моих подруг были написаны большими буквами на немецкой штрафной доске.

Так мы прожили два года и восемь месяцев. Сначала полтора года нас на фабрику сопровождали автоматчики с собаками. Затем, когда вместо военных нас стали сопровождать гражданские, мы, осмелев, начинали орать наши советские песни, и слово «Москва» немцы хорошо понимали. В ход шли дубинки, крайних лупили, а в середине орали еще громче. Жители стали жаловаться. Охрану сняли. Мы стали ходить сами, а куда сбежишь?

В апреле 1945 года нас освободили американцы. Они собрали в соседнем концлагере «Дора» 29 тысяч человек разных национальностей. Так мы прожили 2,5 месяца. В лагере было спокойно, вечерами играли оркестры – у каждой группы свой, и еще были танцы. Затем нас передали советскому командованию. Когда вербовщики предлагали поехать в Америку, я решила, что поеду только домой, в родной Севастополь.

Мама в 27 лет осталась одна с тремя детьми

Чуянова (Повелко) Тамара Григорьевна, 04.06.1935

Я помню, как громко выли сирены, помню стрельбу. По небу бегали прожектора. Люди склеивали стекла бумагой крест-накрест, гасили свет. Над безымянной горой спускались парашютисты. Их искали по квартирам. Так началась война.

Жителей оповещали о налетах, при бомбежках все бежали в Троицкий тоннель – в нем был лазарет. Недалеко от тоннеля стоял бронепоезд «Железняков», там находилась мастерская. А мама убирала в лазарете.

Перед войной родители купили телочку, она отелилась. К нам приходили моряки с бронепоезда и просили помощи для раненых. Мама отдала им ключи от сарая и сказала: «Зарежьте ее, чтобы немцам не досталась». Ребята потом и нам приносили молоко, но мама отказалась. «Нам не надо, спасайте раненых».

Были сильные налеты. Папа иногда приходил нас проведать и вновь уходил на работу. Маме наказывал: «Береги детей».

В один из дней отец не вернулся. Нашли тело – с него была снята обувь, со спецовки ремень, он был обвит вокруг шеи, якобы папа наложил на себя руки. Мама не поверила этому. Она спрашивала у отца, когда он последний раз приходил домой: «Почему ты не ушел на фронт?» Он ответил, что был оставлен по брони, так как по специальности был подрывником. Видно, у него было задание. А может быть, он отказался взрывать штольню? Так мама в 27 лет осталась одна с тремя детьми.

В тоннеле на нарах спали семьями, двери на ночь закрывали. Мы услышали от взрослых, что нет воды, а где-то есть колодец. И вот мы, дети, решили разведать, где он. Пошли по тоннелю, зашли далеко и обнаружили людей. Они сидели и лежали вдоль стены. Один из этих людей сказал: «Девочка, возвращайтесь к родителям. Дальше не идите». Родителям мы не сказали ничего, потому что нас предупредили, чтобы молчали.

По вечерам приоткрывались двери, и дети вместе с родителями наблюдали, как прожектора ловили самолеты. Перед нами пролетали снаряды, одного мужчину чуть не задело.

Потом в тоннель запустили дымовую завесу, стало темно, спичка не горела, тухла. Началась паника, люди стали уходить через дыру рядом с дверью. Потом и дверь открыли.

В тоннеле были рельсы: мы шли по ним, я шла рядом с мамой, спотыкаясь на рельсах, она несла на руках двоих детей. У нас ничего не осталось, все погорело, жилье уничтожил снаряд. Жить было негде, спали в яме на трубах, потом у знакомых, которые жили в частных домах, в подвале. Мама говорила: «Засыплет, так всех вместе».

Семьи военных эвакуировали. Когда мама подошла к ялику, на который садились люди, ей сказали, что это для семей военных. Потом стали эвакуировать и гражданских. Погрузили на баржу, повезли на Фиолент, но там было много людей, и баржу вернули. Высадили нас на Северной стороне, а там кто куда. Шли через балку: там сейчас дорога, а раньше стояла арка в виде ворот. Там валялось много книг, некоторые обгорели, некоторые прострелены. Одну из книг я хотела взять, но мама не разрешила.

Когда мы шли по балке, увидели окоп и решили остановиться. Вдруг услышали голос: «Близко не подходить!» Там были наши бойцы. Не успели мы немного пройти, впереди взорвалась мина. Мама закрыла нас своим телом, сверху нас засыпало землей.

К нам подошел рабочий с ГРЭС и попросил, чтобы его спрятали. Тогда мама с соседкой по бараку переодели его в женское: сверху набросили чехол, потом уложили нас, детей, и приказали: если подойдут немцы, делайте вид, что спите. Так спасли дядю Колю. За его голову немцы давали 25 тысяч марок.

Когда мама пришла в себя, мы пошли дальше. По дороге попали в колонну, которую гнали немцы. Люди, шедшие впереди нас, пострадали. Одной женщине оторвало руку. Стояла жара, очень хотелось пить. Один парень решил пойти за водой. По дороге в село Дуванкой (сегодня – Верхнесадовое) мы увидели в саду домик и колодец рядом. Парень пошел к нему, а тут откуда ни возьмись немцы. Они очень сильно его избили плеткой.

Остановились в саду. К нам подошел рабочий с ГРЭС и попросил, чтобы его спрятали. Тогда мама с соседкой по бараку переодели его в женское: сверху набросили чехол, потом уложили нас, детей, и приказали: если подойдут немцы, делайте вид, что спите. Так спасли дядю Колю. За его голову немцы давали 25 тысяч марок. Значит, сильно он насолил немцам, раз они его так разыскивали.

Потом нас погнали в Бахчисарай, пригнали в Ханский дворец, началась регистрация. Мне почему-то поставили маленькую круглую печать, а у мамы никаких документов не было, только наши метрики и папин пропуск с фотографией. Несколько дней мы находились в Бахчисарае, потом что-то случилось, и некоторых распустили по домам. Перед этим мы – три семьи поселились в доме на горе. Охраны у нас не было. Ночью нас разбудили родители, и мы ушли.

В Бахчисарае маму чуть не арестовали. Я оторвала в туалете дощечку, кто-то донес. И вот маму хотели арестовать, но ее отстояли люди, мол, дети маленькие, ничего не понимают.

А то еще мы что-то наворовали в столовой. Безногий инвалид увидел нас в окно. «Камарад, рус ворует!» – закричал инвалид, а мы бегом. В Бахчисарае есть речка, над ней мост, мы под мост, а немцы проскочили. Тогда мы на гору бегом.

После освобождения Севастополя маму – Повелко Евдокию Трофимовну – с детьми отправили в село Фронтовое Куйбышевского района, так как у нас не было жилья в городе, а во Фронтовом было грэсовское подсобное хозяйство. И мама проработала в нем двадцать пять лет до пенсии. Умерла она в Севастополе в 1971 году.

На мою маму написали донос

Шергина (Пахомова) Людмила Ивановна, 1939 г. р

Родилась в 1939 году в Севастополе. Коренная жительница города в третьем поколении. Ветеран труда, ветеран спорта. Семья до войны, во время нее и после жила на горе Артиллерийской слободки, в домовладении дедушки, приобретенном им еще в 1919 году. Это по улице Наваринская, 31 Б (ныне это улица Частника) в полутораэтажном доме.

Во время обороны Севастополя наша семья не искала убежища в штольнях. «Помрем вместе – в родном доме», – решили взрослые. Дедушка во дворе вырыл яму, которую заливало жидкой грязью из-за перебитого водопровода. На двух нарах, тесно прижавшись друг к другу, еле вмещались четыре женщины с четырьмя малолетними детьми, которые сидели у них на коленях.

Страдали от бомбежки, артобстрела, глохли уши, задыхались от гари. Мучили нас голод и жажда.

С середины марта 1942 года постановили выдавать по 200 граммов муки вместо хлеба на одного иждивенца. Вместо муки нам перепадала только чечевица. Чудом остались живы. Сначала в наш дом с западной стороны попала бомба. В декабре с Северной стороны в него угодил снаряд. Чуть позже – в вырытой яме родился Боречка. При третьем штурме в шестимесячном возрасте Боречка там же в яме и умер.

28 июня 1942 года в наш изуродованный дом снова попал снаряд. Мама на минутку из ямы занесла меня в уцелевшую комнату переодеться. От взрыва рухнула стена, и меня с мамой заживо завалило. Дедушка откопал. Я была тяжело ранена, без сознания, залита кровью. Пробита голова, разорвана до кости правая ягодица. Но выжила – даже без оказания медицинской помощи.

От взрыва рухнула стена, и меня с мамой заживо завалило.

Дедушка откопал. Я была тяжело ранена, без сознания, залита кровью.

В ноябре 1942 года мою маму по доносу предателя немцы угнали в село Терпение под городом Мелитополем, где нас испытывали на выживаемость вплоть до конца октября 1943 года. При наступлении наших войск нас этапом погнали в неизвестном направлении. На реке Молочной нас догнала линия фронта. Весь бесконечный этап построили у рва в шеренгу по четыре человека. Открыли огонь. Автоматная очередь совсем рядом. Еще чуть-чуть – и нас не будет на свете. На насыпь взлетает очумевший немец. Держась за голову, кричит: «Ганс! Рус!»

Ганс дергается, и автоматная очередь рикошетом бьет мне по ногам. Три пули. Снова залилась кровью, выжила.

Вернулись в освобожденный Севастополь первым же транспортом в мае 1944 года.

Мы были живым щитом

Кириенко-Гудкевич Ираида Ивановна, 1938 г. р

Я родилась 8 июля 1938 года в Севастополе в семье военно-морского летчика Ивана Яковлевича Кириенко. Он служил в командном составе 40-й эскадрильи Качинского полка, который базировался в бухте Матюшенко. В 1944 году мою маму и меня с сестрой Аней угнали на работу в Германию.

Война в Севастополе началась в 3 часа 15 минут, когда фашистские «асы» пытались поставить мины-заграждения, бросая их на город со своих самолетов. Они думали закрыть эскадру в бухте и не дать кораблям выйти в море. Но глубоко ошиблись. В городе и в гарнизоне проходили учения, и фашистские самолеты были встречены прожекторами и артогнем.

Когда немецкие войска подошли к Симферополю (папину эскадрилью в начале войны перебросили под Симферополь, в Сарабуз), папа прислал за мамой машину с двумя краснофлотцами для встречи. Мама попала в самое пекло: передовая, линия фронта, все охвачено пламенем, подходят немцы. Она так испугалась, что она здесь, а дети остались в Севастополе одни. Она плакала и теряла сознание. Командир кричал на отца: «Что за детский сад,

Мама попала в самое пекло: передовая, линия фронта, все охвачено пламенем, подходят немцы. Она так испугалась, что она здесь, а дети остались в Севастополе, одни. Она плакала и теряла сознание. Командир кричал на отца: «Что за детский сад, Кириенко! Отправите жену, и я вас посажу под арест!» Так мама последний раз видела отца.

Кириенко! Отправите жену, и я вас посажу под арест!» Так мама последний раз видела отца.

Ее отправили обратно в Севастополь с двумя краснофлотцами, дали продукты. Фронт раскололся на два лагеря, и 254 дня Севастополь истекал кровью, превращенный в руины и пепел.

В моей детской памяти остались парашюты-мины в фейерверках разрывов, горящий на глазах собственный дом, крещение румынским попом детей с Корабельной стороны. Почему они нас крестили и почему обязательно крестным отцом должен был быть румынский солдат – не знаю. Еще помню виселицы и болтающихся на веревках людей с дощечками – «Партизан» (как назидание, они висели почти месяц).

Немецкие войска устроили перепись, целую неделю держали людей на площади возле пожарной части без еды и воды…

Помню, мама попала в облаву на базаре, ее арестовали, посадили в тюрьму за саботаж – то есть за то, что она не работала на Германию – и присвоение чужих детей, несмотря на то что я была родным ребенком. Заставили в тюрьме мыть и чистить туалеты, она мыла и плакала. Подошел австриец, переводчик, спросил: «Что? С немецким солдатом спала?» Она отрицательно покачала головой, объяснила – облава, а у нее двое детей, он посоветовал – пусть соседи напишут заявление старосте и сами подпишутся. Два месяца мама провела в тюрьме, в оккупации.

Помню, мы лазали на свалке, рядом была немецкая часть, комендатура, собирали очистки картошки и сушили их на буржуйке в детском доме.

Мытарства ее не закончились, выйдя из тюрьмы, она заболела брюшным тифом. Забрали в первую горбольницу, а нас с Анной сдали в приют, он был в центре города, недалеко от главпочтамта. Помню, мы лазали на свалке, рядом была немецкая часть, комендатура, собирали очистки картошки и сушили их на буржуйке в детском доме. Ходили завшивевшие, пухлые, с чесоткой на руках. Пошли проведать маму с сестрой Анютой, нас в больницу не пустили, а во второй раз сказали:

«Мама ваша умерла, и вам здесь делать нечего». Но, Бог милостив, и мама осталась жить, а умерла моя крестная тетя Поля.

В оборону Севастополя мама помогала рыть траншеи и окопы, как и все, помогала в госпитале раненым, стирала перевязочный материал, дежурила ночью на крышах. Мы – дети – тоже помогали гасить «зажигалки», а так как я все время была с сестрой, то и я старалась помочь, от сестры ни на шаг не отходя, ведь она была старше меня почти на семь лет.

Приближался 1944 год, 18 апреля русские войска взяли Балаклаву, мы все ждали, что вот-вот придут наши войска, надеялись, что мы их дождемся в Севастополе. Но фашистский режим коварен во всех своих проявлениях. 1 мая 1944 года весь наш район Корабельной стороны от железнодорожного полотна до Малахова кургана оцепили конвоиры, дали 20 минут на сборы и погнали в завод Орджоникидзе, там построили, рассортировали, пересчитали и загнали в трюмы военных кораблей румынской эскадры. Вышли в море. Шторм 9 баллов, корабли вернулись, отпустили матерей сбегать за документами и едой.

Из города уходила военная эскадра с оружием и техникой, а нас увозили как рабов и щит прикрытия. Женщин выгоняли на палубу и заставляли держать детей перед пикирующими самолетами под дулами автоматов врага. Когда самолеты приближались, то мама падала и прикрывала своим телом меня и Анюту.

Мама побежала, хотя она очень боялась, что детей увезут без нее. Видела, как румыны тащили подушки и перины, вероятно для защиты от пуль. В памяти остались слова: «Мамка, курка, яйко есть?» По-моему, их интересовало в войне только это. Фашистские корабли 2 мая вышли в море, нас обстреливали русские самолеты. Из города уходила военная эскадра с оружием и техникой, а нас увозили как рабов и щит прикрытия. Женщин выгоняли на палубу и заставляли держать детей перед пикирующими самолетами под дулами автоматов врага. Когда самолеты приближались, то мама падала и прикрывала своим телом меня и Анюту.

Из двадцати двух кораблей до города Констанца (Румыния) дошли восемь, остальные пошли на дно вместе с людьми и войсками. Потом эшелоны-«телятники» везли нас в Германию. В Германии мы прошли через четыре лагеря: «Гамбург», «Нойн Марка», филиал «Дахау», лагерь-завод «Messerschmitt». Я и сестра были с мамой до конца войны в одном бараке. Мама работала на фрезерном станке в цехе фирмы «Лес». Начальника цеха звали Шмидт. Однажды мама сделала брак детали, мастер бил ее резиновой палкой, она потеряла сознание и упала головой в станок. Ее забрали в гестапо концентрационного лагеря в городе Регенсбурге. Когда она пришла в себя, стали больную водить на допрос. От расстрела спас начальник фирмы «Лес» – сам Шмидт. Не знаю, возможно, он чувствовал, что скоро придут американцы, или же просто взыграли человеческие чувства – его жена была из русских немцев.

27 апреля 1945 город Регенсбург капитулировал. Немецкие войска сдались американским войскам, передав оружие. Мы еще два месяца были в лагере под американским флагом, приезжало русское командование, мы просили скорей нас отправить домой, затем нас погрузили на большие крытые машины и до Чехословакии, до фильтрационного лагеря в городе Будейовицы нас сопровождали американцы.

В фильтрационном лагере мы тоже пробыли два-три месяца, сестра пошла в школу, я пошла с ней. Вела я себя в школе хорошо, и меня оставили учиться вместе с сестрой.

В фильтрационном лагере мы тоже пробыли два-три месяца, сестра пошла в школу, я пошла с ней. Вела я себя в школе хорошо, и меня оставили учиться вместе с сестрой.

К концу 1945 года мы вернулись сначала в Симферополь, затем в Севастополь.

Я, конечно, испытала тяготы войны, но самое большое унижение и непонимание испытала моя мама. Когда она пыталась разыскать отца в Сарабузе, то на нее кричал военный, мол, вы враг и ваш муж тоже. Образование она продолжать не могла, хотя перед войной поступила в судостроительный техникум и училась на 3-м курсе, плавать ее не взяли без объяснений.

Я же получила три высших образования, два диплома с отличием. Восторжествовала справедливость. 35 лет я была ведущим инженером ЦКБ «Черноморец». Сейчас я председатель севастопольского городского Совета ветеранов, журналист России, член Конгресса литераторов. Но до сих пор волнуюсь за будущее наших детей и внуков, сказываются воспоминания о проклятой осаде, оккупации, лагере, катакомбах, подвалах, о том, как была ранена осколком во время падения с ржавой крыши разрушенного дома. Но я боевой духом человек. Мне болеть нельзя!

Иллюстрации к книге

Блокада Ленинграда. Ясельная группа на прогулке у Исаакиевского собора, 1941 г.

Автор: ТАСС

Блокада Ленинграда.

Раненые дети в одном из госпиталей Ленинграда, 1942 г.

Автор: Репродукция Олега Пороховникова / ТАСС

Блокада Ленинграда. Ребенок-дистрофик, 1942 г.

Автор: ТАСС

Местные жители покидают родной дом, 1942 г.

Автор: ТАСС