Гнев Цезаря Сушинский Богдан

Читать бесплатно другие книги:

После эпохального Нюрнбергского процесса 1945 года нам много говорят про то, что преступления против...

В сборник материалов международной научно-методической конференции «Исследования в консервации культ...

«Артиллерия – бог войны». «Из тысяч грозных батарей за слёзы наших матерей, за нашу Родину – огонь! ...

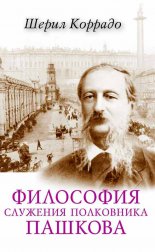

«В. А. Пашков (1831–1902), отставной полковник, общественный деятель и владелец тринадцати имений, б...

Современная российская действительность характеризуется все возрастающим влиянием религии на обществ...

Почему тысячи русских людей – казаков и бывших белых офицеров – воевали в годы Великой Отечественной...