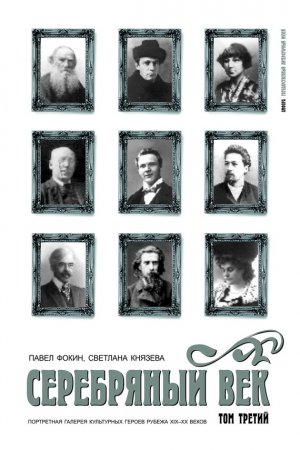

Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 3. С-Я Фокин Павел

«Из всех московских издателей Алексей Дмитриевич Ступин был наибольшим энтузиастом гравюры: на протяжении свыше тридцати пяти лет он применял гравюру в своих изданиях. Даже странно было видеть на книжном рынке в 1910–1916 годах, в эпоху безраздельного господства цинкографии, ступинские издания с гравированными рисунками.

…Меня удивляло, как этот, в сущности почти неграмотный человек, еле-еле научившийся писать, мог выработать тонкий вкус в работе с художниками. Будучи очень требовательным и осторожным, Ступин умело подбирал художников и привязывался к тем из них, в чью добросовестность верил. Так было у него с М. В. Нестеровым, да так и с остальными.

…Во время наших деловых бесед Ступин не раз делился впечатлениями о начале своей книгоиздательской деятельности. Придя в Москву мальчишкой из Серпухова, он работал в книжной лавке у Шарапова. Но скромная роль приказчика его не удовлетворяла: он мечтал о собственном деле, и непременно с иллюстрированными книжками.

Будучи исполнительным работником, Ступин попросил однажды у своего хозяина разрешения выпустить книжонку, которая тогда страшно занимала его воображение. Он обожал танцы, хотя сам и не танцевал; иллюстрированный самоучитель танцев, по его мнению, должен был сыграть соответствующую воспитательную роль.

Так появилось первое издание Ступина, выдержавшее в короткий срок несколько тиражей. Тогда он попросил хозяина разрешить ему открыть самостоятельное издательство.

– Я задумал издавать изящную детскую книгу, – сказал Ступин Шарапову. – И я должен осуществить это свое желание.

– Иди, у тебя своя дорога, – ответил Шарапов.

Сняв маленькую лавку в доме Ремесленной управы размером в три аршина по длине и в полтора по ширине, Ступин приступил к книгоиздательской деятельности. Было, конечно, тесновато, но новый издатель скоро расширил свое помещение, заарендовав, у церкви „Святого Духа“ половину квартиры священника в первом этаже, где и устроил склад и издательство. Обороты быстро росли. Этому помогло и то, что Ступин являлся одновременно и комиссионером синодальной типографии, выпускавшей книги духовного содержания; они отлично расходились как обязательный товар среди духовенства. Кроме того, Ступин сумел добиться рекомендации многих своих изданий через Ученый комитет министерства народного просвещения, ведомства императрицы Марии и Ученый комитет при Святейшем Синоде; виза этих учреждений увеличивала распространение изданий среди библиотек.

Специализировался Ступин главным образом на детской литературе, среди которой основной серией была известная серия миниатюрного формата „Библиотечка Ступина“. Он довел это издание до ста двадцати названий, причем некоторые из них, как „Азбука-крошка“, „Книжка-первинка“ и другие, переиздавались до десяти раз. В ступинской библиотечке были сказки, рассказы, исторические были, путешествия, популярные очерки о жизни природы, игры, забавы и т. п. в очень примитивном изложении. Каждый выпуск стоил десять копеек (оптом – шесть копеек) за тридцать две страницы; бумага и обложка были высокого качества. Выпускалась библиотечка тиражом от двух до десяти тысяч экземпляров.

На свою любимую библиотечку Ступин не жалел денег. За иллюстрации платил он художнику 200 рублей и столько же граверу за каждую книжку. Когда ему задавали вопрос, почему он так делает, это должно давать убыток, Ступин отвечал:

– Ишь ты, поди ж ты, я не понимаю! Я ведь рассчитываю сразу на несколько изданий. Первое для меня – всегда малый убыток, второе – небольшая польза, а остальные – тут уж сплошной барыш в карман.

В целях рекламы своей библиотечки Ступин в дальнейшем стал даже выдавать премию: оптовым покупателям всех номеров книг он прилагал шкафчик, чтобы, как он говорил, его библиотечка имела еще более „изячный“ вид и бросалась в глаза на прилавке. И дельный издатель, несмотря на сравнительно большую себестоимость шкафчика, не прогадывал.

Ступин любил украшать свои книги гравированными рисунками; иногда на тридцати страничках текста иллюстрации занимали чуть ли не все место. Он предъявлял свои требования и к художникам, и к граверам, и к материалам, и к самой технике издания. Ступинская библиотечка печаталась в лучших московских типографиях, хозяева которых считали честью работать для фирмы Ступина, конкурируя друг с другом. За свои заказы Ступин всегда платил, по собственному выражению, „чистоганом“ и никогда не задерживал оплаты счетов» (И. Павлов. Моя жизнь и встречи).

СУВОРИН Алексей Алексеевич

Журналист, издатель газеты «Русь». Сын А. С. Суворина («Суворин-младший», «дофин»).

«Характер у сына был иной, чем у отца. У него не было ни отцовской решительности, ни его чутья и таланта. Трудно было понять, в чем он разделял, в чем не разделял взглядов своего отца. Мысли у него были сумбурные, в политике он был человек невежественный. Он все расспрашивал меня, есть ли разница между с.-д. и с.-р. [социал-демократами и социалистами-революционерами. – Сост.] и если есть, то в чем она состоит? Между тем обе партии уже занимали большое место в общественной жизни, открыто, и печатно, и устно, излагали свои программы, вели пропаганду, выступали на собраниях. А Суворин все еще не знал, кто они такие. Но это не мешало ему быть приятным, покладистым редактором. Это чего-нибудь да стоит» (А. Тыркова-Вильямс. То, чего больше не будет).

«Размах был широкий, la „Новое время“. Финансовою стороною редакции заведовал Н. В. Снессарев, из нововременской „молодой гвардии“. Впечатление от первоначальных затрат было такое, как будто газета [„Русь“. – Сост.] имла по меньшей мере полмиллиона капитала, между тем никаких капиталов за ней не было, и, как впоследствии стало известным, А. А. Суворин затеял газету, продав свое небольшое именьице, кажется, за 30000 рубл. Но шику было пущено столько, что кредит, который никогда не вредит, явился само собою. В коммерческих (да отчасти и в литературных) кругах были убеждены, что „Русь“ – это филиал „Нов[ого] Врем[ени]“, что нововременского народу стало очень много и что поэтому старик Суворин стал работать, как говорят нынче, „на две площадки“: на консервативно-официальной работает по-прежнему „Нов[ое] Время“, а на либеральной – „Русь“. …Газета А. А. Суворина возникла и выросла из неприязни и вражды к „Нов[ому] Врем[ени]“.

Старик Суворин и злобствовал на „Русь“, когда она имела большой успех, с ума сходил от зависти, и в то же время гордился успехами сына: „Алеша-то, – говорил он, – какой молодец!“ И внимательнейшим образом читал газету. Передавали также, что, когда газета стала клониться к упадку, она одно время печаталась на бумаге, которую давал отец. Устроено было свидание с отцом поздним вечером на улице, где ждала извозчичья карета. Совсем как в хорошем уголовном романе.

„Русь“ имела огромный успех. К А. А. Суворину как к редактору вообще относились без должного беспристрастия: в нововременских кружках из чувства обиды и оскорбленного самолюбия, в левых литературных кружках – потому, что не верили искренности младшего Суворина. А. А. Суворин – крайне неуравновешенная натура, с большими странностями, с огромными, если можно так выразиться, провалами и в смысле образования, и в смысле моральной культуры. Но как собственные писания его представляли смесь публицистической силы и остроты с бессильною обывательщиною; политической прозорливости с крайнею близорукостью; независимого ума с предрассудками, предубеждениями и навязчивыми идеями, внушенными с малых лет, – так и редакторская его деятельность была отмечена непоследовательностью и противоречиями. Трудно сказать, каково, собственно, было его политическое миросозерцание. Он… ненавидел гниющий самодержавный строй, но что рисовалось ему на смену – едва ли знал он сам. Немного либерализма, что-то от славянофильства, кое-что от мужицкой „правды“, панславистское предание генералов Фадеева и Черняева, безотчетный патриотизм, смутные веяния восточной мудрости – все это переплеталось в пестрой чехарде. …При этом, по характеру своему, А. А. Суворин был игрок в душе, делал крупную ставку, верил в свою звезду.

…Темперамент игрока сообщал А. А. Суворину подчас необычайную смелость и окружал его ореолом мужества и гражданской доблести, но тот же темперамент увлек его и на дно, где он беспомощно стал барахтаться… Каковы бы ни были психологические основания, руководившие А. А. Сувориным, в газете чувствовался пульс жизни, она кипела в котле событий» (А. Кугель. Листья с дерева).

«Надо сказать, что А. А. Суворин был натурой крайне неуравновешенной, с большими странностями и с совершенно невероятной путаницей либерализма, славянофильства, терпимости, отрицания, прозорливости и тупости.

Последним его увлечением были йоги, индийская мудрость, непротивление злу и в то же время резкая, властная, непреодолимая тяга к борьбе, беспощадности, презрению к несогласным, спорящим, инакомыслящим» (Дон Аминадо. Поезд на третьем пути).

СУВОРИН Алексей Сергеевич

Издатель и книгопродавец, журналист, драматург, публицист, театральный деятель, библиофил. Редактор-издатель газеты «Новое время» (1876–1917). Автор издательских проектов «Дешевая библиотека» (издания классики), «Вся Москва» и «Весь Петербург» (ежегодные справочные издания). В 1895 открыл в Петербурге Малый драматический театр. Пьесы «Татьяна Репина» (СПб., 1883), «Медея» (совм. с В. Бурениным; СПб., 1883), роман «В конце века. Любовь» (СПб., 1893). Друг А. Чехова.

«А. С. Суворин вышел из среды города Воронежа, откуда вышли Кольцов, Никитин, Ант. Павл. Чехов – среды, близкой народу. В „С.-Петербургских Ведомостях“, академической, бессмертной газете, когда ее редактировал Валентин Корш, это был популярнейший журналист Незнакомец, писавший там „Недельные очерки и картинки“, обличавший биржевых дельцов и мерявшийся силами с М. Н. Катковым. С этой популярностью начал он „Новое время“. Газета не нуждалась в субсидиях правительства, ибо приносила огромный доход и сделала А. С. Суворина миллионером. Она зависела от цензуры, но в то же время влияла на дела так, что передовой газете можно было и низложить, и возвести министра. По влиятельному составу сотрудников это было особое министерство.

…Сотрудникам газеты А. С. Суворин говорил одно: „Пишите, и если будет талантливо, умно и со знанием дела – я всегда напечатаю“. Сотруднику давалась полная свобода писать. Были „катковцы“, но не было „суворинцев“ или „нововременцев“, так как каждый сотрудник не терял своей личности» (Н. Энгельгардт. Эпизоды моей жизни).

«„Страшный“ Суворин мне понравился. Какой живой старик! Точно ртутью налит.

…Болтал без умолку, даже на месте усидеть не мог, все вскакивал. Каждую минуту мы с ним затевали спор. Спорил горячо, убеждал, доказывал, отстаивал свое мнение и… вдруг останавливался. Пожимал плечами. Совсем другим тоном прибавлял:

– А черт его знает! Может, оно все и не так.

Меня эти его переверты, к собственному мнению презрительные, тогда просто забавляли. Лишь вдолге… стал мне понятен глубокий душевный нигилизм этого примечательного русского человека. Талантливый, с хитрецой, умный, но всего себя, черт знает почему, даже без удовольствия, душевно выпустил в трубу. По-русски.

…У Суворина было – тоже русское, но русское мужицкое лицо. Не то что грубое, и не сказать, что в Суворине оставалась мужиковатость, – никак нельзя. Но неуловимая хитринка сидела в нем. И черты, и весь облик его – именно облик умного и упрямого русского мужика. Седоватая борода, не коротко подстрижена. Глаза, из-под густых бровей, глядят весело и лукаво. Зачесанные назад волосы (прежде, верно, русые) еще не поредели, только зализы на лбу. Оттого, что высок – сутулится, голова немного уходит в плечи» (З. Гиппиус. Живые лица).

«„Когда развернешь большую книгу бытия А. С. Суворина, – писал даровитый В. П. Далматов, – невольно с глубоким уважением снимешь шляпу и поклонишься до земли за многое, многое, пока еще не оцененное“. Тридцать пять лет критической оценки драматургии театра, актеров и актрис, собственные пьесы, имевшие большой успех („Татьяна Репина“), А. С. Суворин завершил осуществлением давнишней мечты своей – открытием собственного театра, и, можно сказать смело, сыграл первенствующую роль в деле развития частных театров, доказав, что „эфемерное“ с точки зрения коммерческой дело – частный театр – может существовать самостоятельно, когда во главе его стоит мастер дела и ведет „суворинское счастье“, тайна которого была в том, что А. С. Суворин обладал не только талантом и колоссальным опытом журналиста, изучившего русскую публику, и особым талантом житейского мудреца, но всегда и всюду его сопровождали искренность, восприимчивость, способность становиться выше мелочей, выше самолюбия и горячо и бескорыстно любить талант, искать и находить его» (Н. Энгельгардт. Мои театральные скитания).

Алексей Суворин

«Алексей Сергеевич Суворин был фигурой весьма видной и самобытной. Характера был властного, взбалмошного, никогда не умел, а по-видимому и не желал, в силу своей избалованности, себя сдерживать. Где нужно и где не нужно говорил каждому прямо в лицо, что думал, не стесняясь в выражениях. Смотрели на него до некоторой степени как на чудака, но все же скорее, пожалуй, любили его, а любили за доброту и отзывчивость, которыми, надо сказать правду, зачастую и злоупотребляли. Нашумит, накричит, бывало, помашет своей клюшкой, с которой почти не расставался, а потом размякнет – и исполнит то, чем только что возмущался.

…А. С. Суворин был страстно предан театру и любил актеров. Долгое время он был театральным критиком и помещал в „Новом времени“ свои отзывы о спектаклях, а также общие рассуждения о театре, под рубрикой „Маленькие письма“. В свое время его „Маленькие письма“ приобрели большую популярность. По своему содержанию, по серьезному анализу, с которым он подходил к разбору каждого спектакля и к анализу актерского исполнения, наконец, по тому мастерству, с которым они написаны, „Маленькие письма“ и теперь представляют ценность как исторический материал, отражающий прошлое театра.

…Рождение суворинского Малого театра надо всецело приписать трогательному, а подчас и наивно-детскому тяготению А. С. Суворина к театру, по крайней мере таким он был по отношению к своему театру. …Ему просто была приятна атмосфера театральной жизни, приятно было бывать там и играть доминирующую роль, чувствовать себя хозяином – это его занимало.

Казалось бы, такой серьезный и деловой человек, как Суворин, не нуждался в мелком тщеславии, но… „на всякого мудреца – довольно простоты!“ И он, оказывается, был подвержен этой слабости! Проявлялась в нем такая слабость весьма наивно и чисто по-детски. Так, например, он всегда норовил попасть на сцену в тот момент, когда в антракте поднимался занавес для выхода актеров на вызовы, и в такой обстановке случайно оказаться в поле зрения аплодирующей публики, – Алексей Сергеевич всегда был доволен, когда это случалось» (Ю. Юрьев. Записки).

СУДЕЙКИН Сергей Юрьевич

Живописец, сценограф. Принимал участие в выставках «Союза русских художников», «Алая роза», «Голубая роза», «Золотое руно». С 1911 член «Мира искусства». Живописные полотна «Пастораль» (1905), «Балетная пастораль» (1906), «Гулянье» (1906), «Сад Арлекина» (1907), «Венеция» (1907), «Северный поэт» (1909), «Карусель» (1910), «Восточная сказка» (начало 1910-х), «Саксонские фигурки» (1911), «Цветы и фарфор» (начало 1910-х), «Петрушка» (1915) и др. В конце 1890-х работал в Московской частной опере С. Мамонтова, в 1900–1910 оформлял спектакли в Новом драматическом театре, Камерном театре, театре В. Ф. Комиссаржевской. С 1912 в антрепризе С. Дягилева. Оформлял помещения литературно-артистических кафе «Бродячая собака» и «Привал комедиантов», был автором эскизов декораций и костюмов к постановкам названных кабаре. Прототип одного из персонажей повести М. Кузмина «Картонный домик». Муж художницы О. Глебовой. С 1920 – за границей.

«Одетый со вкусом, причесанный, в цветном жилете, с глазами совы, как слепой, круглолицый и бледный брюнет этот с бритым лицом, привскочив, остро схватил мысль, развивая ее очень странно; внезапно, с достоинством важным, с рукой, точно муху поймавшей, умолкнув, стоял неподвижно, внимая себе, сморщив бровь: ухо, ум! Он серьезничал; но в смешноватой игре его мыслей рождались какие-то бредики» (Андрей Белый. Между двух революций).

«Любил комфорт, любил блистать в салонах, во всем любил изысканность, и в манере держать себя у него постоянно было что-то вызывающее.

Судейкин был замечательный художник. Он первый узаконил, например, сочетание ярко-зеленых тонов с ярко-красными. К тому же он любил самую пышность красок, их торжественность и праздничность и во всем – большие, доходящие даже до грандиозности, размеры. В театральном же смысле этого слова он был, по-моему… чрезмерно эгоистичен, особенно по отношению к актеру.

…Он был одет всегда как денди и очень любил одевать свою жену; когда же он бывал на людях, у него появлялась даже особая, весьма неприятная манера цедить слова сквозь зубы и смотреть на всех сверху вниз, снисходительно бросая какие-то малозначащие фразы. И тут же наступали, однако, и такие моменты, когда Судейкин все это вдруг с себя сбрасывал, и тогда перед вами оказывался настоящий художник и увлекательный человек. Таким бывал он в работе, когда одевал свой синий рабочий халат и с необыкновенной порывистостью и напряженностью, как бы шутя, бросал на полотно свои пышные, фантастические и в то же время изысканно-гармоничные краски. Только болезненная, подчеркнутая эротичность, часто жуткая до безумия, отталкивала лично меня от живописи Судейкина в целом» (А. Мгебров. Жизнь в театре).

«Передо мной картины Судейкина: вот – чудесный, полный поэзии, радости и юмора, мир старинных пейзажей, дворянских угодий, хороводов под зеленой сенью рощи, жеманных молодых людей, влюбленных в сельских красавиц: оживший мир беспечной прелести и любви, над которым Купидон, выхоленный в бабушкиных перинах, натягивает свой лук. Вот – ярмарки, балаганы, Петрушка, катанье под Новинским, где все пьяным-пьяно, где на тройке пролетают румяные купчихи, а курносый чиновник, томясь от вожделения, глядит им вслед. Вот – жарко натопленные мещанские горницы, кабинеты в трактирах, с окошком на церковный двор, непомерные бабищи, рассолодевшие девки, половые с каторжными лицами, и тот же… чиновник утоляет вожделение за полбутылочкой рябиновки. Вот – упившийся сладострастием и ленью Восток – Грузия, Персия, Армения. Вот, наконец, портреты современных нам лиц, взятые в какой-то особой, таинственной, жуткой их сущности.

Стоишь, очарованный этим несравненным поэтом, насмешником, мистиком, могучим и яростным колористом, и спрашиваешь – из каких глубин выросло это искусство?

…Определить этого поэта-живописца, то русского Ватто, то суздальского травщика, так же трудно, как трудно выразить словом славянскую стихию: какое-то единственное сочетание противоречий» (А. Толстой. Перед картинами Судейкина).

СУЛЕРЖИЦКИЙ Леопольд (Лев Леопольд Мария) Антонович

Общественный и театральный деятель, режиссер, литератор. В 1889–1894 учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. С 1905 выступал как режиссер; был сопостановщиком ряда спектаклей МХТ, в том числе таких, как «Синяя птица» Метерлинка (1908), «Гамлет» Шекспира (1911) и др. Ближайший помощник К. Станиславского по преподаванию его системы. Принимал участие в организации и руководстве 1-й студии МХТ.

«Он родился в семье польского мастера-ремесленника на правобережной Украине. В молодости он был матросом торгового флота, ходил в кругосветное плавание на самых разных (и по флагам, и по командам, и по грузу, и по оснастке) судах. Ходил в дальнее плавание и на парусниках. Когда подошел год его призыва на военную службу, он служить отказался. К этому времени он познакомился с несколькими последователями учения Л. Н. Толстого, читал его статьи и, получив возможность побывать у Льва Николаевича, заслужил его пристальное внимание.

…Он был арестован, судим и сослан в Среднюю Азию, в Туркестан.

Там он два года был на каторжных работах. …Потом он по поручению Льва Николаевича организовывал дело переселения нескольких тысяч русских духоборов в Соединенные Штаты и Канаду. Для этого переселения ему пришлось проделать титаническую работу: арендовать несколько пароходов, обучить команду для них из числа самих духоборов, организовать питание в пути от Батума до Нью-Йорка, медицинское обслуживание, транспорт от порта высадки до места поселения, и, наконец, самое главное – он получил для них землю, кредит на приобретение живого и мертвого инвентаря, семян, фуража, питания… Всю эту работу Сулер выполнил с честью. …Через Льва Николаевича он познакомился с А. М. Горьким, а через него – с Московским Художественным театром.

Это был человек огромной не только душевной, но и физической силы, невысокого роста, очень широкоплечий, с мощной широкой и мускулистой грудью. Он бегал, прыгал, боролся лучше всех, с кем он на моих глазах соревновался, но особенно хорошо и отважно он плавал. В Алуште… он уплывал так далеко, что исчезал из виду и мы думали, что он уже не вернется. Мне не хочется говорить о его душевных силах – их мощь видна в том, что он сделал для духоборов, и в том, что он сделал в театре: работа над „Гамлетом“, „Синей птицей“, создание Первой студии…

…Сулер был душой и сердцем всех затей, всех шуток и розыгрышей. Он никогда не пил, но всегда был пьяней, веселей, озорней всех самых весело-пьяных. Пел, танцевал, организовывал цирковые номера, сам показывал свою силу и ловкость» (В. Шверубович. О старом Художественном театре).

«В доме у Ольги Леонардовны [Книппер-Чеховой. – Сост.] часто бывали гости. Любили к ней заходить актеры – Качалов, Москвин, Вишневский, Леонидов. Брат Антона Павловича Чехова, Иван Павлович, – отличный кулинар – хозяйничал: готовил замечательные закуски. Было очень весело. Душой вечеринок, как правило, был Леопольд Антонович Сулержицкий. С большим юмором рассказывал он бесконечные истории, случавшиеся с ним, когда он возил духоборов в Америку или служил матросом. Иногда он пел. Он был очень музыкален, обладал феноменальной памятью – некоторые оперы знал наизусть. Как-то он спел всю „Аиду“, искусно переходя от басовой партии к теноровой и даже к колоратурному сопрано, тут же сооружая себе из скатертей и простыней костюмы Аиды, Радамеса, Амнерис. Пел он необыкновенно точно. Было очень смешно» (А. Коонен. Страницы жизни).

«Внешне – крепыш, на коротких ногах, с красивой головой, как будто от другого туловища, он во времена Студии был уже безнадежно болен, знал это, но кипел энергией, рабочей неутомимостью. Приходя на занятия, ставил перед собой завтрак – яблоко или грушу и стакан воды. Вина не пил никогда – из-за диеты и по убеждению, но с каждой выпитой кем-нибудь рядом рюмкой веселел, играл на разных инструментах, пел, смешно исполнял один целые оперы. Наблюдательный, образованный, объездивший свет, он, чуть шепелявя, при дурной дикции, зачаровывал нас фантастическими, хотя и правдивыми рассказами из своей пестрой жизни.

Сулержицкий обладал различными талантами. Пожалуй, их было даже слишком много, чтобы какой-то из них проявился исчерпывающе полно. Все, к чему он прикасался, становилось лучше, приобретало новую краску, но ни в какой области не свершил он ничего достойного масштаба его личности и прославившего его имя в общепринятом смысле. Думаю, не последнюю роль тут сыграла особенность его характера: Сулержицкий, фанатично преданный любому делу, которым занимался, стремился к наилучшему результату, нимало не заботясь о признании собственных заслуг, не думая о месте, уготованном ему при „разделе“ успеха. Это была даже не та осознанная скромность, которую принято уважать. В творческом горении и сердечном бескорыстии он просто не думал, не подсчитывал „стоимость“ своего вклада. И как часто, увы, бывает с людьми, не знающими внутренних притязаний, ему формально не доставались заслуженные почести, и блестящие доспехи других, более тщеславных, надежно прикрывали его своей тенью. Страдал ли он от этого? Не думаю. Разве что от неприкрыто нанесенной обиды, да и то – вряд ли она могла затуманить его радость при общей удаче, для которой он делал все, что мог. Жизнь показала, что ему незачем было хлопотать и волноваться: не только профессионалы, но все, кто хоть немного интересуется театром, знают сегодня, что Сулержицкий – замечательное явление в искусстве» (С. Гиацинтова. С памятью наедине).

«Сулержицкий был тем человеком, в присутствии которого нельзя было мыслить бессердечно или предаваться заботе о своих личных интересах. Его морально-общественный авторитет был велик не только потому, что он прекрасно и пламенно говорил по вопросам театра и совместной в нем жизни и работы, но главным образом потому, что делал то, о чем говорил. Мы видели его горячую душу и острый, сердечный ум больше, чем слышали. Сулержицкий знал секрет всякого водительства и управления. Он знал, что человеку, желающему вести других людей к определенной цели, нужно прежде всего следить за самим собой и быть строгим к себе самому. Он знал, что ведомым нужно предоставить при этом полную свободу и тогда они сами пойдут за своим руководителем. Так и поступал с нами Сулержицкий. Он знал и еще один секрет. Он заключался в ясном понимании мысли о том, что руководить – значит служить руководимым, а не требовать услуг с их стороны. Его художественный авторитет был так же силен, как и моральный. Его художественное влияние проявлялось во всех постановках студии, самостоятельных же постановок в студии он не брал» (М. Чехов. Путь актера).

«Правдивый, порою даже резко выражавший свои мнения, он был удивительно культурен, ибо обладал терпимостью к чужому мнению, умел уважать чужие мысли, даже когда они были враждебны ему. Но эта терпимость никогда не мешала ему крепко стоять на своем.

…Как все люди, прошедшие тяжелую школу жизни, люди, тонко чувствующие, он был сплетен из множества противоречий, которые объединялись трогательной верой в победу добрых начал, тем настроением социального идеализма, которое так характерно для многих – почти для всех – наших „самородков“.

…И вообще это был сказочный человек – воспоминание о нем будит в душе радость и окрашивает жизнь в яркие краски» (М. Горький. Литературные портреты).

СУМБАТОВ-ЮЖИН Александр Иванович

Актер, драматург и театральный деятель. На профессиональной сцене с 1876 (Тбилиси). С 1882 в Малом театре в Москве (с 1909 управляющий труппой, с 1918 председатель Совета, с 1923 директор). В 1877 дебютировал как драматург. Пьесы «Громоотвод» (1879), «Дочь века» (1880), «Листья шелестят» (1881), «Сергей Сатилов» (1883), «Муж знаменитости» (1884), «Арказановы» (1886), «Цепи» (1888), «Старый закал» (1895), «Джентльмен» (1897), «Закат» (1899), «Ириниская община» (1901), «Измена» (1903), «Невод» (1905), «Вожди» (1908), «Ночной туман» (1916) и др. Роли в пьесах Шиллера (Дюнуа – «Орлеанская дева»), Гюго (Рюи Блаз – «Рюи Блаз»), Шекспира (Макбет – «Макбет», Ричард III – «Ричард III», Кориолан – «Кориолан»), Бомарше (Фигаро – «Безумный день, или Женитьба Фигаро»), А. Островского (Телятев – «Бешеные деньги», Паратов – «Бесприданница»), Грибоедова (Фамусов – «Горе от ума») и др.

«Это был культурный и талантливый человек, с университетским образованием, прекрасный оратор, энергичный деятель и всем существом своим преданный искусству, умный, тактичный, окруженный всеобщим доверием» (Н. Телешов. Записки писателя).

«Это был тот, кто называется человеком широкой общественности. Как премьер лучшей в мире труппы он нес сильный, большой репертуар. Он пошел на сцену наперекор желанию отца. Его настоящая фамилия была князь Сумбатов. Он оставил ее для своих драматических сочинений, а для сцены взял псевдоним „Южин“. Он был драматург со студенческих лет, его пьесы считались очень сценичными, игрались везде, много и всегда с успехом. Он участвовал во всевозможных театральных, литературных и общественных собраниях, обществах, комитетах. Был широко образован, начитан и с огромным интересом следил за новой литературой. Поддерживал обширные знакомства со „всей Москвой“; был членом всех больших клубов, создателем и пожизненным председателем любимого Москвой Литературно-художественного кружка. При всем этом был игрок, т. е. вел постоянную крупную игру. Не было в Москве ни одного общественного сборища, в котором не было бы на одном из первых мест Сумбатова-Южина. Это был настоящий любимец Москвы. А летом, вместо отдыха, он ездил в провинцию на гастроли, потом в Монте-Карло проверять выработанную за зиму новую „систему“, а оттуда в деревню, в усадьбу к жене, писать пьесу.

Этот человек не знал, что такое лень, и мог бы считаться образцом „кузнеца своего счастья“. Он ковал свое положение, не доверяясь легким средствам, а вкладывая в каждый свой шаг энергию, упорство и настойчивость.

В обществе он был неиссякаемо остроумен и умел монополизировать разговор. Успех у женщин имел огромный.

Он был барственно гостеприимен и во всяком умел найти хорошие качества. Это подкупало. В его квартире происходило множество встреч, собраний, обедов, ужинов» (В. Немирович-Данченко. Из прошлого).

«В Южине красиво было то, что актерство являлось не „второй“, а первой, основной, органической натурой. Дома, в кабинете, на сцене, за обедом, в клубе, в общественном собрании, на репетиции – это был один и тот же человек. Он „монологировал“ в жизни, как и на сцене, и когда слушал собеседника, то как будто слушал партнера на сцене. И это было приятно сценично в жизни и жизненно приятно на сцене» (А. Кугель. Театральные портреты).

«Над ролями своими он работал упорно, долго. Он сам говорил о себе, что тогда доволен ролью, когда „объездит ее, как непослушного коня“, и объезжал он свои роли долго, все время, пока играл их. Так он работал над Чацким в продолжение многих лет, пока не перешел на Фамусова.

…Южин один из первых пришел на сцену из так называемого „высшего общества“ и, главное, принес с собой высшее образование. До Южина актер с высшим образованием был редкостью. Южин резко отличался от симпатичного, но бесшабашного и полусознательного типа актеров, изображавшегося тогда на сцене и в литературе. Всегда корректный, безупречно одетый, вежливый, он был далек от мочаловских или горевских падений и взлетов. Тот тип актера имел свою прелесть, но он был порождением обстоятельств, эпохи, и мне всегда приятно было убеждаться в исключительно хорошем отношении к актеру в лице Южина и „общества“ и, главное, общественности. Уважение, высказываемое ему, поднимало все актерское сословие» (Т. Щепкина-Куперник. Из воспоминаний).

«Первоклассный актер, он был замечательным и ценным руководителем, наставником и учителем.

В этом смысле история Малого театра за его последние 18 лет совершенно не мыслится без Южина. Они – одно. Вот случай, когда можно с полной убежденностью говорить о первенствующей роли личности в историческом процессе. Южин занял этот трудный и ответственный пост в тяжелые минуты, – тогда, когда Малый театр заколебался, его блеск стал меркнуть, лавры начали привядать, его известность затмилась московскими художниками, и на минуту он показался состарившимся и отжившим.

Это видел и сознавал сам Южин, об этом он говорил в своей речи актерам и все же согласился, взял на себя руководительство, и с этого момента театр ожил: „1909“ – не только дата начала новой деятельности у самого Южина, – это и дата обновления и воскресения Малого театра.

И для такой миссии у Южина было все: огромный опыт, подкупающая выдержка и, главное, твердость принципов и ясность целей. Он умел учить и знал, чему учит. Его взгляды отчетливы, и он их формулирует просто:

– Главное, считать, что каждое представление есть первое, и каждая роль в пьесе – роль главная» (П. Пильский. Роман с театром).

СУРИКОВ Василий Иванович

Живописец. Член Товарищества передвижников, «Союза русских художников». Постоянный участник выставок Товарищества. Полотна «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меншиков в Березове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887), «Взятие снежного городка» (1891), «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899) и др.

«Среднего роста, широкоплечий, крепкий, с густой шапкой русых от проседи, в скобку подстриженных волос, жестких и слабо вьющихся в бороде и усах, моложавый, несмотря на свои шестьдесят пять лет, – таким я увидел Василия Ивановича Сурикова в январе 1913 года.

В наружности его – простой, народной, но не простонародной и не крестьянской, чувствовалась закалка плотная, крутая. Скован он был крепко – по-северному, по-казацки. Лоб широкий, небольшой, скошенный одним ударом, нос короткий, сильный, ловко стесанный. Все лицо само разлагалось на широкие, четкие, хорошо определенные планы. Морщины, глубокие, резкие, но не слишком заметные на плотной, свежей, сибирскими морозами дубленой коже, рождали представление о бронзовом полированном отливе. Глаза небольшие, с умным собачьим разрезом, спокойно-внимательные, настороженные, охотничьи. Во всей фигуре подобранность и комкость степного всадника.

Рука у него была маленькая, тонкая, не худая, с красивыми пальцами, суживающимися к концам, но не острыми.

…Связанный поколением и славой с передвижниками, он до конца жизни выставлял на их выставках, но никогда не надевал эстетических шор своей эпохи. Он вел себя в искусстве как человек, которому слишком много надо сказать и выразить и который поэтому не отказывается ни от каких материалов, попадающихся ему по пути, зорко отбирает все полезное для его работы из каждого нового явления и таким образом не перестает учиться своему ремеслу до конца.

Поэтому он сохранил до старости редкую эстетическую свободу и единственный из своего поколения не был ни сбит с толку, ни рассержен новейшими поисками и дерзаниями живописи» (М. Волошин. Портреты современников).

Василий Суриков

«Суриков производил впечатление человека, который на своем творческом пути не остановится ни перед какими препятствиями. Казалось, нет такой жертвы, которую бы он не принес ради искусства. Редкая сила воли и необычайная страстность составляли основные свойства этой могучей натуры. Можно было подумать, что, если бы ему понадобилось пожертвовать чьей-нибудь жизнью ради достижения того или иного художественного эффекта, он не задумался бы ни на минуту. В каждом его движении и выражении глаз, в характерном напряжении мышц на скулах, – во всем чувствовалась неукротимая творческая сила, стихийный темперамент. Это сказывалось и в его манере рисовать: когда он делал наброски карандашом, он чертил с такой уверенностью и силой, что карандаш трещал в его руке. У него было пристрастие к трудным ракурсам, которые он набрасывал быстро и уверенно. Всякой работе он отдавался горячо и упорно, весь уходя в нее и настойчиво добиваясь намеченной цели.

…В личной жизни Суриков был аскетичен и прост. В его квартире всем домашним полагалось по кровати и стулу. Остальной мебели было очень мало. Стены были голые, без картин; он не любил развешивать свои произведения по стенам.

…Облик Сурикова рисуется мне строгим, суровым и простым. Этот кряжистый, насквозь русский человек был так же монументален и величав в своем характере, как величава его глубоко содержательная и поучительная живопись» (А. Головин. Встречи и впечатления).

СУХОТИН Павел Сергеевич

Драматург, поэт, переводчик, историк литературы. Ответственный секретарь журнала «София» (1914). Публикации в журналах «Русская мысль», «Вестник Европы», «Весы», «София» и др. Стихотворные сборники «Астры» (М., 1909), «Полынь» (М., 1914), «В черные дни» (М., 1922), «Глухая крапива» (М., 1925). Сказки «Царская жемчужина» (М., 1911), «Горькая луковка» (М., 1911), «Гороховое царство» (М., 1915). Сборник «„Дурочка“ и другие рассказы» (М., 1919) и др.

«Я постучал в номер, никто не откликнулся, постучал сильнее – снова молчание. Наконец толкнул дверь и вошел. Как будто никого. На столе остатки еды, недопитая бутылка водки, немытые стаканы, беспорядок. А в углу за занавеской на постели спал одетый Павел Сергеевич. Пришлось его разбудить, спросонья он и не сразу узнал меня, а потом сказал, как будто мы виделись только вчера:

– Раздевайтесь, позвоните, закажите коридорному самовар, чай с калачами, я сейчас встану.

Через полчаса я уже понял, что значит „московский уют“: весело шипел самовар, мы пили чай, закусывая ароматными калачами. Чтобы опохмелиться, Павел Сергеевич выпил водки. Немного стесняясь, он сказал, что вчера покутил с товарищами-поэтами, а вообще сидит без денег и второй месяц не платит за номер. Впрочем, об этом мне уже сразу сказал коридорный и даже внизу швейцар гостиницы. Но Сухотин был почетный жилец „Принца“ и щедро расплачивался, когда появлялись гонорары. В среде московской богемы он считался одним из самых интеллигентных и воспитанных.

…Человек он был несколько разбросанный, но много знавший, горячо преданный литературе. Беседовать с ним было интересно. Невысокого роста, плотный, с маленькой бородкой и красными щечками, он даже в пожилые годы производил впечатление старого московского студента, добродушного и отзывчивого. Он мог бы послужить прототипом для образа Онуфрия в „Днях нашей жизни“ Леонида Андреева.

Его любили в различных литературных кругах – от старых реалистов и до моднейших „скорпионовцев“, группировавшихся вокруг издательства С. А. Полякова „Скорпион“» (А. Дейч. День нынешний и день минувший).

СЫТИН Иван Дмитриевич

Московский издатель и книготорговец, мемуарист. В 1876 открыл в Москве литографию, поставлявшую лубочные картины и книги на Никольский рынок. С 1883 организовал издательское товарищество «И. Д. Сытин и К°». С 1884 взял на себя выпуск книг издательства «Посредник», основанного при содействии Л. Толстого. В 1884 издал «Всеобщий русский календарь на 1885 год». (Всего было выпущено двадцать пять типов календарей, годовой тираж которых достигал более 12 млн экземпляров.) В 1891 основал «Товарищество печатания, издательства и книжной торговли И. Д. Сытина и К°». Издавал газету «Русское слово» (1897–1917), журналы «Вокруг света» (1891–1917, с 1911 с приложением «На суше и на море», которое в 1916 получило название «Журнал приключений»), «Искры» (1901–1916), «Хирургия» (1897–1898) и др. В 1916 приобрел большинство паев издательства А. Маркса, в том числе журнал «Нива». К 1914 издательство Сытина выпускало четверть всей книжной продукции России.

«Из всех людей, с которыми мне приходилось сталкиваться в редакции „Русск<ого> Слова“, бесспорно, самым интересным человеком был И. Д. Сытин. В нем очень ярко выражено все то значительное – и положительное, и отрицательное, – что заключено в великорусском типе.

…И. Д. Сытин ничему не учился и никак не учился. Он пришел в Москву бедным мальчишкой, жил в конуре при книжной лавке и кое-как, с грехом пополам, выучился писать. Пишет он с орфографией, от которой грамотеи могли бы прийти в ужас, но смысл и склад его писем очарователен – простотою и в то же время лукавою обольстительностью. Не помню сейчас, в каком именно году Сытин открыл в Петербурге большой книжный магазин (на углу Невского и Фонтанки). После молебствия, как водится, была устроена обильная трапеза для приглашенных. Много говорилось речей интеллигентских, литературных, культурных, направленческих, вообще всяких. А сказал свое ответственное слово Иван Дмитриевич – ну, словно рублем подарил. Так это у него выходило ласково, тактично, умно и какое-то достоинство в необычайной скромности, и скромность в достоинстве. Каюсь, он меня всегда пленял. И обижал-то, случалось, меня и недооценивал (т. е. так казалось моей гордости), и все же мне даже доставляло удовольствие следить за изгибами его мысли и души, за тем, как изящно он изворачивается. Однажды, это уже было после Октябрьской революции – он приехал в Петербург хлопотать по разным делам, даже виделся с Лениным, о чем рассказывал с большим юмором. Будто бы Ленин сказал ему:

– Садитесь, Иван Дмитриевич.

А Сытин (это на него похоже) ответил:

– Сами-то, Владимир Ильич, хорошо ли сидите?..

Владимир Ильич расхохотался и заметил:

– Кажется, хорошо.

– Ну и ладно, присяду и я» (А. Кугель. Листья с дерева).

«Сытин обладал незлобивостью характера, хотя был страшный крикун и ругатель, но все это растворялось в его деловом размахе. Сытин был прирожденный коммерсант-предприниматель, купец-самородок. Он дерзал в своей работе и стремился все время быть на уровне передовых предприятий.

Как губка всасывает воду, так Сытин впитывал в себя все из достижений техники и культуры, что могло содействовать расцвету дела. И он не стеснялся в средствах, покупая писателей, ученых, техников-специалистов; делал он это очень смело. Когда ему стало ясно, что для дальнейшего улучшения своего производства нужны особые кадры, он стал претворять свою мысль в действительность.

И на своем юбилее, отвечая на приветствия, Сытин сказал, что из его планов будет осуществлена и организация графических мастерских и институт с соответствующими факультетами по всем отраслям производства. Он уже отпустил на это дело два миллиона и купил участок на линии Тверского бульвара.

У Сытина было несколько сыновей, из которых в деле при мне работали Николай Иванович и Василий Иванович. Николай Иванович обладал прекрасным характером, но дальше своего носа ничего не видел. Василий Иванович был живее и способнее, он неплохо вел детский отдел. Но Сытин, очевидно, мало верил в своих сыновей и всегда старался сам вести дело. В революционные годы Сытин был послан по распоряжению советского правительства в Америку. Но „русского американца“ не покорила эта обетованная земля, – он увидел там технику без души.

– Бездушные и черствые люди эти американцы, – говорил он, возвратившись из поездки за океан. – Размах их холодный и нет там российского вдохновения» (И. Павлов. Моя жизнь и встречи).

«Бессмертный человек. Ласков до сладости. Смеется каждой моей шутке. „Обожаемый сотрудник наш“, и опять на лице выражение хищное. Опять он затеял какие-то дела. Это странно: служит он просвещению бескорыстно – а лицо у него хищное, и вся его шайка (или „плеяда“) – все были хищные. Дорошевич, Руманов, Григорий Петров – все становились какими-то ястребами – и был им свойственен какой-то особенный сытинский хищный азарт! Размашисты были так, что страшно, – в телеграммах, выпивках, автомобилях, женщинах. И теперь, когда я сидел… рядом с этим великим издателем, который кланялся (как некогда Смирдин) и несколько раз говорил: „Я что! Я ничтожество!“, я чувствовал, что его снова охватил великий ястребиный восторг.

И опять за ним ухаживают, пляшут вокруг него какие-то людишки, а он так вежлив, так вежлив, что кажется, вот-вот встанет и пошлет к… матери» (К. Чуковский. Дневник. 1923).

«Натура этого незаурядного человека была сложная, и в ней уживались, как это ни странно, две крайности, две противоположности. С одной стороны, он „знал цену копеечке“, как про него некоторые говорили, был в деловых отношениях строг, даже суров и прижимист, любил, чтоб дело его было прочно, чтобы оно росло и процветало, но в личной своей жизни Сытин был скромен и нетребователен.

На себе я никогда не испытывал этой его деловой жесткости: возможно, что она и была, но я знаю о ней только по слухам. Зато хорошо знаю его широкий общественный размах, его близкое и благотворное участие во множестве культурных начинаний, знаю его огромную щедрость на дела просвещения и народного благоустройства.

После его пятидесятилетнего юбилея, когда всякие заседания и торжества были уже закончены, Сытин приехал ко мне, и мы долго и хорошо беседовали с ним, вспоминая наше многолетнее доброе знакомство. Он говорил, что счастлив был в эти юбилейные дни видеть своими глазами свое любимое дело окрепшим, признанным и для его личной жизни – завершенным. Осталась впереди только последняя его мечта, это – устроить под Москвой среди зелени садов городок печатного дела, где оборудованные по последнему слову техники были бы прекрасные дома для рабочих, свои школы, больницы, театры, свои подъездные пути, свой телефонный провод… Все – во имя книги! Все для торжества печатного слова! Средства для этого имеются, и мечту эту можно осуществить и без его личного участия.

– А вы?

– А я?..

Старческое морщинистое лицо его просветлело. Он взял мою руку, крепко сжал ее в своей и, улыбаясь, стал говорить со мной вдруг на „ты“, чего раньше никогда не бывало:

– Ты меня знаешь давно, всю жизнь… Ты знаешь, что я пришел в Москву, что называется, голым… Мне ничего не нужно. Все суета. Я видел плоды своей работы и жизни, и довольно с меня. Пришел голым и уйду голым. Так надо.

Потом он встал, все еще не выпуская мою руку, и тихо сказал мне на ухо:

– Только не рассказывай пока этого никому. Я от всего уйду… Уйду в монастырь.

Затем он обнял меня и, не сказав более ни слова, вышел из комнаты.

Как все это было прекрасно, как характерно для такого человека, как Сытин. Всю жизнь отдавший духовным нуждам народа, создавший колоссальное дело, ворочавший миллионами, он под конец жизни решил отказаться от всего, от всех житейских благ и уйти, по его словам, – голым, каким пришел когда-то юнцом в Москву на трудовую жизнь» (Н. Телешов. Записки писателя).

Т

ТАГЕР Елена Михайловна

Поэтесса, прозаик, переводчица, мемуаристка (воспоминания о Блоке, Мандельштаме). Член «Кружка поэтов» (Пг., 1916). Публикации в «Ежемесячном журнале» и сборнике «Арион» (Пг., 1918). Жена Г. Маслова.

«Ни один спор не обходился без Анны Регат, девушки с бледным, удлиненным лицом и широко раскрытыми, „мистическими“ по тогдашней моде, глазами. Стихи ее отличались тонким вкусом» (Вс. Рождественский. Страницы жизни).

«Стихи Анны Регатт – хорошие, живые, по праву появившиеся на свет. Может быть, если бы не было Анны Ахматовой, не было бы и их. Но разве это умаляет их достоинство? Ахматова захватила чуть ли не всю сферу женских переживаний, и каждой современной поэтессе, чтобы найти себя, надо пройти через ее творчество. Хотелось бы видеть больше стихов Анны Регатт. Все ее вещи, собранные „Арионом“, разные, и каждая хороша по-своему. Одно пленяет чуть слышным запахом, другое поет, третье светит нежными красками – видно, что каждое замыкает какой-то этап во внутренней жизни автора» (Н. Гумилев. Письма о русской поэзии).

ТАИРОВ Александр Яковлевич

Актер, режиссер. Организатор (1914) и художественный руководитель Камерного театра. На сцене с 1905. Постановки «Гамлет» (1908), «Дядя Ваня» (1908), «Женитьба Фигаро» (1915), «Фамира Кифаред» (1916), «Саломея» (1917) и др.

«Было ясно: ни в одном из существовавших театров мы работать не можем.

Нам необходим свой театр.

Свой театр!..

Кто сосчитает бессонные ночи, полные надежд и отчаяния дни, совершенно неожиданные по невыполнимости проекты, почти бредовые построения, которые, как фантастические замки в воздухе, возникали и рушились в весеннем дурмане безучастного города!

Для театра нужны были: помещение, деньги и труппа.

И все же – Камерный театр возник.

Как?

Как возникает утро?

Как возникает весна?

Как возникает человеческое творчество?

Так возник и Камерный театр – со всей непостижимостью и всей стихийной логичностью подобного возникновения.

Он должен был возникнуть – так было начертано в книге театральных судеб.

Ибо иначе как могло случиться, что во всей огромной путаной Москве отыскался дом номер 23 по Тверскому бульвару, в котором домовладельцы уже и сами подумывали о постройке театра, как могло случиться, что Воинское присутствие, солидно разместившееся в залах старинного особняка, как раз доживало последние месяцы своего контракта, как могло случиться, что мы, категорически отказавшись от меценатства (опыт Свободного театра научил нас этому), вдруг, почти уже отчаявшись, в последнюю минуту, обрели двух пайщиков и внесли десять тысяч домовладельцам, подписав с ними договор на пять лет на общую сумму в сто семьдесят пять тысяч (!), как могло случиться, что мы в двадцатом веке, не давая никому никаких денежных гарантий, собрали все же вокруг себя нужную группу молодых, талантливых актеров, готовых работать с нами при любых условиях, как могло случиться…

Но нет, все равно я не сумею ни передать, ни объяснить всех „как“.

В фантасмагории возникновения Камерного театра у нас настолько спутались границы воображаемого и реального, так часто казалось нам, что все погибло и таким неожиданным образом все вдруг облеклось снова в плоть и кровь, что когда на улицах Москвы появились наконец первые афиши с заголовками „Камерный театр“, то мы просили прохожих читать нам их вслух, чтобы с непреложностью убедиться, что это действительно быль, а не мираж, не бред нашего разгоряченного воображения.

Итак, Камерный театр есть факт.

Почему Камерный?

Этот вопрос не раз задавали нам и тогда и впоследствии.

…Мы хотели работать вне зависимости от рядового зрителя, этого мещанина, крепко засевшего в театральных залах, мы хотели иметь небольшую камерную аудиторию своих зрителей, таких же неудовлетворенных, беспокойных и ищущих, как и мы, мы хотели сразу сказать расплодившемуся театральному обывателю, что мы не ищем его дружбы, и мы не хотим его послеобеденных визитов.

Поэтому мы и назвали наш театр Камерным.

Но, конечно, ни одной минуты мы не думали ни в какой мере связывать этим названием ни себя, ни свое творчество.

Ни к камерному репертуару, ни к камерным методам постановки и исполнения мы отнюдь не стремились – напротив, по самому своему существу они были чужды нашим замыслам и нашим исканиям» (А. Таиров. Pro domo sua).

«У Таирова – при всем влиянии на него новейших течений живописи – всегда сохранялось стремление свести спектакль к нескольким главенствующим обобщенным линиям и в построении мизансцен, и в решении актерских образов. При всем обострении формы, при обобщенности, графической четкости, пластичности сценического рисунка, воспринимавшихся как одно из ценнейших завоеваний современного театра, спектакли Таирова неизменно получали некую классическую отвлеченность – Таиров был, так сказать, „современным классиком“ в театре, он неизменно сводил психологию образа к одной-двум главенствующим чертам» (П. Марков. Книга воспоминаний).

ТАМАРА Наталия Ивановна

Артистка оперетты (меццо-сопрано), исполнительница романсов. Роли: Перикола, Елена Прекрасная («Елена Прекрасная»), Сильва («Сильва»), Саломея («Саломея»), донья Сирена («Игра интересов»).

«Н. И. Тамара пленяла зрителей душевной теплотой, удивительной лиричностью, своим на редкость выразительным лицом, чарующей улыбкой. У нее было красивое грудное меццо-сопрано. Она славилась исполнением русских и цыганских романсов на эстраде, где требуется очень яркая, выразительная декламация в пении. Эту манеру она перенесла и в оперетту» (Г. Ярон. О любимом жанре).

«В то время, когда я встретился с Тамарой, это была актриса, обладавшая прямо-таки несметным количеством туалетов и драгоценностей. Так, например, в оперетте „Веселая вдова“ она надела на себя такое количество настоящих бриллиантов, которое должно было исчисляться сотнями тысяч рублей. Между прочим, у нее было ожерелье из бриллиантов, самый мелкий из которых был в восемь каратов. Я уже не говорю про серьги, бесчисленные броши и т. д.

Два раза в неделю к Тамаре из Москвы приезжала самая дорогая портниха Апресьянс и привозила ей по три туалета. Тамара в те времена имела в своем распоряжении русскую парную упряжь, венскую парную упряжь и автомобиль – лимузин. Она жила в роскошной квартире на углу Моховой и Пантелеймоновской улиц и имела штат прислуги в восемь или десять человек.

Хотя Тамара вела жизнь богемы и вне ее ничем не интересовалась, однако я был с ней в очень хороших отношениях. Мы даже были на „ты“. Как-то раз у нас завязался с ней разговор, и я сказал ей:

– Наташа, плохую услугу ты оказываешь всем актрисам оперетты своей вакханалией туалетов. Мало того что тебя стали уже ценить, главным образом, с точки зрения твоих туалетов, но и молодые актрисы, желая равняться по тебе, из кожи лезут вон, желая приблизиться к тебе, а отсюда проистекает бездна зла. Неужели ты думаешь, что ты можешь брать только туалетами? Разве у тебя ничего другого нет? Разве ты не можешь хорошо разрабатывать свои роли? Я думаю, что ты могла бы являться для нашей оперетты тем же, чем является Бетти Стоян в венской оперетте.

Тамаре, очевидно, было приятно слышать это, но она не придавала особенного значения моим словам» (Н. Монахов. Повесть о жизни).

«Живых артистов, насчитывающих в своей деятельности более восьми лет, труднее объективировать и реконструировать, и приходится их воспринимать более непосредственно с их наличным багажом, особенно когда они полны жизненности и, как люди живые, неустанно видоизменялись. Такова, безусловно, Тамара.

Начало ее совпало с началом ХХ века, с самым началом вторичного расцвета опереточного искусства. Даже в этой специальной области тогдашние требования (чисто профессиональные) отличались от нынешних. Искусство лирической примы не основывалось на танце, как теперь, комедийная игра не стояла на первом плане, больше требовалось пение, хотя и опереточное, но пение. Оперетка более разграничена была от оперы и балета. В ряду знаменитых исполнительниц, по большей части польского или французского происхождения, Тамара утвердила себя как носительница русско-цыганского элемента. Налет этот, зависящий отчасти от тембра ее голоса, отчасти от манеры исполнения, от капризного темперамента и задушевности, она сохранила и как певица опереточная. Эта „цыганщина“ делает Тамару, может быть, более близкой, чем можно это предполагать, последним увлечениям немцев, а нам очень родной.

Заслуженная знаменитость Тамары как исполнительницы романсов и оперетт, как статически интересной женщины не помешала ей при работе ее с К. Марджановым пробовать новые пути как артистки чисто комедийной (Шоу и Бенавенте). Вообще Тамара проявила достаточную художественную гибкость, не отходя от главной своей линии» (М. Кузмин. XXV-летие Н. И. Тамары).

ТАНЕЕВ Сергей Иванович

Композитор, пианист, теоретик музыки, педагог. Ученик Н. Рубинштейна и П. Чайковского. В 1881–1905 – профессор, в 1885–1889 – директор Московской консерватории. Произведения: опера «Орестея» (1887–1894), кантаты «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1880), «Иоанн Дамаскин» (1884), «По прочтении псалма» (1914–1915), симфонии, романсы, обработки народных песен, камерно-инструментальные сочинения и др. Среди учеников Танеева – А. Скрябин, С. Рахманинов, С. Ляпунов, Н. Метнер, Р. Глиэр и др.

«Без преувеличения можно сказать, что в нравственном отношении эта личность есть безусловное совершенство. И превосходнейшие качества его тем более трудно оценить большинству людей, что он их не старался выказать, и только близкие ему люди знают, сколько бесконечной доброты, какой-то идеальной честности и, можно сказать, душевной красоты в этом невзрачном на вид, скромном человеке. Я не знаю ни одного случая за многие годы моего знакомства с ним, который бы указал на что-нибудь вроде эгоизма, тщеславия, желания выставить себя напоказ с выгодной стороны, словом, на один из тех маленьких недостатков, которые свойственны огромному большинству людей, хотя бы и очень хороших. Одно только можно заметить про него неблагоприятного для впечатления, производимого им на людей. Он чрезвычайно тверд в своих правилах и даже несколько прямолинеен в своих убеждениях» (П. Чайковский. Письмо Н. Ф. фон Мекк. 26 июня 1887).

«Я увидел юношу некрасивого, но с милым русско-татарским лицом… Ни в выражении глаз, ни в чертах лица, ни в мягком, по-московскому нараспев голосе не отражалось ничего не только гениального, но даже просто даровитого. Передо мной был только хорошо выкормленный симпатичный барчук. Таким предстал передо мной впервые мудрейший и лучший из смертных, каких мне привелось видеть за 65 лет моей жизни» (М. Чайковский. Из воспоминаний).

«Он мог совершенно искренно негодовать на те или иные действия и поступки, но не мог долго хранить злого чувства по отношению к виновникам таких действий. Всего менее он негодовал на враждебные отношения лично к нему, хотя иногда такие отношения глубоко его огорчали. Сергей Иванович был истинным носителем евангельского завета о любви и снисходительности» (Н. Кашкин. Сергей Иванович Танеев и Московская консерватория).

«Сергей Иванович был добрым, умным, остроумным, скромным, крайне добросовестным, даже педантичным, правдивым и в житейских делах наивным человеком. Его доброту и бескорыстие хорошо знали его ученики, которым он помогал не только своими знаниями, но и материально, несмотря на то что сам был не богат. Он смолоду получил мало общеобразовательных знаний, даваемых школой, так как рано посвятил себя музыке; он всегда старался пополнить свое образование, много читал, интересовался философией, знал немецкий и французский языки, учился итальянскому и одно время увлекался международным языком эсперанто, на котором научился писать и даже говорить. Его привычки были скромны. Он не пил, не играл в карты и не курил. Он не любил, когда при нем курили. …Он бывал весел, любил острить и заразительно смеялся. Вот примеры его шуток. Однажды, когда он был занят срочной работой и не хотел, чтобы ему мешали, он вывесил на своей двери записку: „Здесь входа нет“. Посетитель, предполагая, что в эту дверь нельзя войти по какому-нибудь случаю вроде ремонта, шел к черному ходу, но там находил на двери другую записку, также возвещавшую, что и здесь хода нет.

Однажды Танеев вышел из Консерватории вместе с певицей Литвин, с которой должен был куда-то ехать. Кликнули извозчика; Литвин села в сани, но, будучи очень полной, заняла все сидение. Танеев, сам довольно плотный мужчина, дважды обошел вокруг саней и, не находя места, где сесть, спросил ее: „Вы с какой стороны сели, с правой или с левой?“

Вспоминаю его шуточные афоризмы… „не делай того, что могут за тебя сделать другие“.

Исключительная музыкальная одаренность Сергея Ивановича общеизвестна. Он обладал абсолютным слухом. Как-то в Ясной Поляне мы произвели с ним такой опыт: ударили на фортепиано одновременно шесть или семь клавишей без всякого порядка, как придется, и предложили ему их назвать. Он, не глядя, безошибочно назвал все ударенные клавиши. Известно, что он ездил сочинять в монастырский скит, где не было никаких музыкальных инструментов. Он обладал феноменальной памятью, легко вычитывал пьесы и долго их помнил. Одно время он мечтал выучить все, что было выдающегося в фортепианной литературе. Партитуры он читал с поразительной легкостью, точностью и полнотой.

В своих суждениях о современных композиторах и исполнителях он, не стесняясь, иногда довольно резко высказывал свое мнение. В этом отношении его справедливо называли „музыкальной совестью Москвы“. …Композиции Танеева едва ли когда-нибудь будут достоянием широкой публики, но в некоторых своих произведениях он достигает большой высоты» (С. Толстой. Очерки былого).

ТАРАСОВ Николай Лазаревич

Нефтепромышленник, меценат, художник-дилетант. Один из пайщиков МХТ, организатор театра «Летучая мышь».

«Ему было двадцать четыре – двадцать пять лет, когда он познакомился с актерами Художественного театра и полюбил этот театр. В 1906 году, в Берлине, он одолжил театру тридцать тысяч рублей, выручив его из тяжелого финансового положения. Этим он стал не только другом, но и пайщиком театра, членом его Товарищества. Необычайно одаренный дилетант, он с одинаковой легкостью писал стихи, сочинял скетчи и пьески, рисовал карикатуры и эскизы костюмов. Все это было не всерьез, конечно, но очень талантливо и изысканно тонко по вкусу. Начитан и эрудирован был он до чрезвычайности. Легко владел стихом, свободно и грациозно, но писал всегда „под такого-то“ и в стиле того-то. Это были шутки, пародии, иногда и не пародийные, тонко угаданные поэтические подделки, стилизации… То же было и с живописью. Он подарил отцу [В. И. Качалову. – Сост.] написанный маслом этюд „под Коровина“ с очень похоже сделанной под Коровина подписью. Отец повесил этот этюд на стене своей уборной, и все „знатоки“ и „ценители“, складывая руки трубочкой, любовались этим произведением и не сомневались в его подлинности. Только А. Н. Бенуа немедленно понял „подлинность“ этого произведения.

Отец часто говорил, что, если бы не богатство (а Тарасов был мультимиллионером – он владел нефтеносными землями, был совладельцем большого торгового дома в Екатеринодаре, был пайщиком ряда акционерных компаний и предприятий), которое губило его тем, что он ничего не должен был делать, он был бы жизнеспособнее. А одного жизнелюбия, чтобы жить, ему не хватало. Он никому не верил – ни друзьям, ни женщинам, за всяким их отношением к себе видел один стимул – свое богатство.

Отец мой был, может быть, единственным его приятелем, в бескорыстие которого он верил, так как отец ничего у него не брал и ничем не был ему обязан. И вот первый же неудачный роман, подтвердивший его самоощущение, – и этот красивый, здоровый, богатый, умный, одаренный, молодой человек – застрелился. Женщина, с которой он был в близких отношениях, потребовала у него денег для своего любовника, который грозил ей, что покончит с собой, если она не добудет ему денег. Она сказала Тарасову, что, если тот погибнет – она тоже убьет себя. Тарасов ответил, что тогда и он застрелится. Узнав о ее смерти, Тарасов лег в постель, закутался толстым одеялом и выстрелил себе в сердце. Его нашли мертвым через десять часов после этого.

Созданием Тарасова была „Летучая мышь“, театр миниатюр, выросший из „капустников“ Художественного театра и покоривший впоследствии всю Москву, Петербург, Париж, Лондон и США. Первые программы этого театра были созданы на девяносто процентов им. Он сочинял тексты, подбирал музыку, рисовал эскизы…» (В. Шверубович. О старом Художественном театре).

«Трудно встретить более законченный тип изящного, привлекательного, в меру скромного и в меру дерзкого денди.

Вовсе не подделывается под героев Оскара Уайльда, но заставляет вспомнить о них. Вообще не подделывается ни под какой тип, сам по себе: прост, искренен, мягок, нежен, даже нежен, но смел; ко всему, на каждом шагу подходит со вкусом, точно пуще всего боится вульгарности» (В. Немирович-Данченко. Из прошлого).

ТАРАСОВА Алла Константиновна

Актриса. На сцене с 1916 во 2-й студии МХТ, с 1924 в труппе МХТ. Роли в пьесах: А. Чехова – Аня («Вишневый сад»), Соня, Елена Андреевна («Дядя Ваня»), Ирина, Маша («Три сестры»); А. Островского – Негина («Таланты и поклонники»), Тугина («Последняя жертва»), Кручинина («Без вины виноватые»); М. Горького – Татьяна («Враги»), Варвара («Дачники») и др.

«Самым большим торжеством „Зеленого кольца“ [пьеса З. Гиппиус. – Сост.] было рождение в нем Аллы Тарасовой – Финочки. До чего же она была хороша! Я ни до, ни после не видел на сцене такой чистоты, строгости, такого целомудрия. Ее тихие, строгие глаза смотрели мне прямо в душу, и во мне пробуждалось и тянулось ей навстречу самое лучшее, что было в моей душе. Я никогда, никогда в жизни не видел так, не чувствовал, что передо мной открыта прекрасная, чистая, светлая и богатая душа. Так ощущал не я один – вся Москва полюбила Финочку-Тарасову; за какой-нибудь месяц ее пересмотрело несколько сот человек, и они заразили несколько десятков, а может быть, и сотен тысяч своей нежной любовью к юной актрисе. Когда я как-то похвастался, что опять, в третий раз, иду на „Зеленое кольцо“, меня чуть не избили, а один из моих одноклассников сказал, что это „просто подлость“; что я, если я, конечно, порядочный человек, должен отдать свой билет классу для розыгрыша его в лотерею. Пришлось так и поступить.

Я на всю жизнь остался верным поклонником Аллы Константиновны, люблю ее Татьяну („Враги“), Анну Каренину, Юлию Тугину, Кручинину; любил ее Офелию, Соню, но во всех этих ролях я искал (и радовался, находя) мою дорогую Финочку, мою первую любовь, первую любовь моего поколения москвичей» (В. Шверубович. О старом Художественном театре).

ТАРДОВ Владимир Геннадиевич

Поэт, критик, драматург, публицист. Стихотворные сборники «Вечерний свет» (М., 1907), «Странник» (М., 1912). Автор книги «Отражения личности. Критические опыты» (М., 1909).

«Тардов… был ростом мал, большеголов, белесо-рус и судил о стихах авторитетно; я побаивался его критики и не дерзал прочесть ему юношеской своей поэмы „Хаскэм“» (С. Маковский. Портреты современников).

ТАРЛЕ Евгений Викторович

Историк. В 1903–1917 – приват-доцент Петербургского университета; в 1913–1918 – профессор Юрьевского университета. С 1917 – профессор Петербургского университета. Сочинения «Рабочий класс во Франции в эпоху революции» (т. 1–2, СПб., 1909–1911), «Континентальная блокада» (Пг., 1913), «Экономическая жизнь королевства Италии в царствование Наполеона I» (СПб., 1916) и др.

«Однажды, воротившись к Анненским вместе с детьми после далекой прогулки, я увидел на террасе за чайным столом моложавого, красивого, полного, необыкновенно учтивого гостя. …Он встал со стула и галантно поздоровался с ними – каждому сказал несколько благоволительных слов; потом с какими-то затейливыми, чрезвычайно приятными круглыми жестами, выражавшими высшую степень признательности, принял от хозяйки чашку чаю и продолжал начатый разговор.

Это был профессор Евгений Викторович Тарле, и не прошло получаса, как я был окончательно пленен и им самим, и его разговором, и его прямо-таки сверхъестественной памятью. Когда Владимир Галактионович [Короленко. – Сост.], который с давнего времени интересовался пугачевским восстанием, задал ему какой-то вопрос, относившийся к тем временам, Тарле, отвечая ему, воспроизвел наизусть и письма и указы Екатерины Второй, и отрывки из мемуаров Державина, и какие-то еще неизвестные архивные данные о Михельсоне, о Хлопуше, о яицких казаках…

А когда Татьяна Александровна [жена В. Короленко. – Сост.], по образованию историк, заговорила с Тарле о Наполеоне Третьем, он легко и свободно шагнул из одного столетия в другое, будто был современником обоих столетий и бурно участвовал в жизни обоих: без всякой натуги воспроизвел наизусть одну из антинаполеоновских речей Жюля Фавра, потом продекламировал в подлиннике длиннейшее стихотворение Виктора Гюго, шельмующее того же злополучного императора Франции, потом привел в дословном переводе большие отрывки из записок герцога де Персиньи, словно эти записки были у него перед глазами тут же, на чайном столе.

И с такой же легкостью стал воскрешать перед нами одного за другим тогдашних министров, депутатов, актеров, фешенебельных дам, генералов, и чувствовалось, что жить одновременно в разных эпохах, где теснятся тысячи всевозможных событий и лиц, доставляет ему неистощимую радость. Вообще для него не существовало покойников; люди былых поколений, давно уже прошедшие свой жизненный путь, снова начинали кружиться у него перед глазами, интриговали, страдали, влюблялись, делали карьеру, суетились, воевали, шутили, завидовали – не призраки, не абстрактные представители тех или иных социальных пластов, а живые, живокровные люди…» (К. Чуковский. Современники).

«Евгений Викторович Тарле был человеком изысканных манер, в котором приятно соединялись простота с повышенным чувством собственного достоинства, утонченная вежливость с умением, однако, ответить ударом на удар. В обхождении с людьми такими, как он, вероятно, были бессмертные французские энциклопедисты, мыслители – писатели Дидро, Монтень. Мягкий голос, многознающие, чуть насмешливые глаза, круглая лысеющая голова средневекового кардинала, собранность движений, легкость походки – все это было не как у других, все это было особым. В совершенстве владел Тарле искусством разговора. Его можно было слушать часами. Ирония вплеталась в его речи, удивлявшие неисчерпаемыми знаниями. Франция была ему знакома, как дом, в котором он, казалось, прожил всю жизнь. Он безукоризненно владел французским языком и, будто отдыхая, прохаживался по всем векам истории галлов, но особенно любил восемнадцатый и девятнадцатый века этой стремительной в своих порывах страны.

Тарле рассказывал о колыбели Парижа – Лютеции так, точно был свидетелем ее расцвета и падения. Эпохи первой буржуазной Французской революции, Наполеона и дальнейших социальных ураганов увлекали его с большой силой. Кто бы из борцов по обе стороны баррикад ни назывался, Евгений Викторович давал ему исчерпывающую характеристику, и так же полно знал он все, что относилось к искусству и литературе страны неутихающих бунтарских взрывов прошлого столетия» (Г. Серебрякова. Историки).

«…В конце 30-х [у Щепкиной-Куперник. – Сост.] можно было встретить… Евгения Викторовича Тарле, лицом и посадкой головы напоминающего хищную птицу с бусинками настороженных глаз, одного из самых остроумных собеседников, каких мне довелось слышать на своем веку, знавшего за собой это качество и даже подобравшего для него шутливое название – manie’re de tarler [франц. способ тарлировать. – Сост.]; обнаруживавшего свои познания так, что они никого не подавляли, а лишь радостно изумляли (и чего только не знает этот человек!); каждый раз извлекавшего что-нибудь новое из коробов своей памяти („У меня не память, а мусорный ящик, там все можно найти“, – слышится мне его точно по рельсам бежавшая речь); целыми абзацами цитировавшего наизусть Чехова; заливавшегося детским смехом над чеховскими шутками» (Н. Любимов. Неувядаемый цвет).

«Я никогда не чувствовала разницы лет между собой и Евгением Викторовичем. Это потому, что он не был отягощен грузом своей учености и не выставлял ее напоказ. С ним легко дышалось. Юмор он схватывал на лету. Вот он что-то напевает, а я говорю: „Вы как Наполеон“, а он возражает: „Разве я тоже пою фальшиво? Разве у меня тоже нет слуха?“

Смеялся он хорошо, открыто и заразительно. Иногда над каким-нибудь незамысловатым анекдотом» (Л. Белозерская-Булгакова. Так было…).

«Несколько слов о том, как работал Евгений Викторович Тарле. Он работал в библиотеках, в архивах, дома. Пожалуй, если не считать последних лет, то меньше всего он работал дома.

Кабинет его… был изолирован от остальных комнат. В глубине его стоял небольшой стол красного дерева, загроможденный книгами и рукописями. Его трудно было представить себе прибранным. Свободного места на столе постепенно становилось все меньше и меньше, и наконец оставалось небольшое пространство, на котором едва умещался маленький лист бумаги. Тут же на уголке, склонившись над рукописью, слегка скособочась, сидел Евгений Викторович и быстро писал, лишь изредка поднимая голову, чтобы взглянуть в окно на Неву, на силуэт Петропавловского собора, на колоннаду бывшей Фондовой биржи, на Ростральные колонны, на пейзаж, который он безгранично любил.