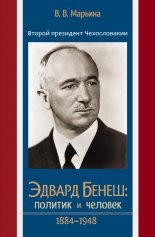

Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 1. А-И Фокин Павел

«На родине, в Саратове, она была учительницей. Высокая, худая, диковатая, все помалкивала, тайком копила деньги, молча рассталась с сестрой, села в поезд и однажды вышла на вокзале московском из вагона третьего класса, в поношенной шубке, с потертым чемоданчиком, пледом в ремнях…Стала разучивать стихи, басни, отрывки. И на экзамене в школе Художественного театра внимание привлекла. Чем? Саратовским напором, мощию земли, темпераментом глухим и целомудренным?

Нельзя сказать, чтобы красотой: красива не была. Лицо весьма русское, может быть, и с татарским оттенком – несколько широки скулы, с ярким румянцем, загорелым, худым румянцем; над скулами же глаза непомерной бирюзы. (Могут эти глаза быть ласковы, могут быть почти страшны.) Голос низкий и глуховатый. Крепкие тонкие руки, прекрасные волосы. А во всей ней деревенское нечто, крестьянское: повязать платочком, послать на поденную, а потом в хоровод песни петь. Или черничкою в монастырь…Ее приняли. Стала она ученицей, упорной и страстной. Иначе уж не могла, по натуре. Ночей от волнения не спала, перед Станиславским благоговела. Но и характера оказалась нелегкого. Всегда что-то сидело в ней свое, любимое или нелюбимое. За любимое могла жизнь отдать, с нелюбимым лучше не подступайся. С младости была набожна, истова. Любила порядок, чистоту, строгость. Не выносила курения, неряшливости, актерской распущенности. Некое древнее упрямство было в ней, раскольничье. Двести лет назад за двуперстное сложение жизнь бы отдала… Дар ее не принадлежал к крупным, скорее направлялся вглубь: неблагодарный дар. Впрочем, выигрышного, удобного для успеха в ней вообще ничего не было. Успех в эту судьбу не входил…Была она как бы и совестью Художественного театра, его праведницей (головой выше физически, головой выше душой). В труппе держалась одиноко, прохладно: не помню особенных ее приятелей из актеров…Платья она носила темные, волосы пышно зачесывала назад. На груди крест. В толпе сразу заметишь ее худую, широкоплечую фигуру, над всеми возвышающуюся. Разговор тихий, степенный, но могла и смеяться по-детски. Не дай Бог рассердить ее – и особенно важным, не пустяком, а идейным: новозаветный человек, она впадала в библейский гнев.

…Для нее самой мало на сцене оказывалось подходящего. В „Трех сестрах“ была она одной из сестер, но надолго не удержалась – может быть, из-за росту (и большей силы, чем там нужно было! Не тот темперамент, не тот тон). Замечательно сыграла у Островского Манефу… и тоже не совсем в тоне спектакля. Дала гротеск, силу подземную, дикую… вспомнила свой Саратов. Но инокинь, древних цариц, как и Федр, Медей, не было в репертуаре. Играла она всегда страшных старух – превосходно, но мало.

…Надежда Сергеевна принадлежала к нашему кругу, среднеинтеллигентскому. Но вот не все же в нем „рыхлые интеллигенты“! Ничего вялого не было в ней. Инокиня-актриса, праведница в веригах на сцене: редкая и яркая фигура, может быть, слишком для женщины сильная, облик Руси древней… то, что можно еще в жизни любить. И о чем вспоминаешь почтительно.

Как многим праведницам, ей дана была смерть мучительная. Горловая чахотка заела ее. Но душевно сломить не могла» (Б. Зайцев. Надежда Бутова).

В

ВАГАНОВА Агриппина Яковлевна

Танцовщица, педагог, балетмейстер. На сцене с 1897 (в Мариинском театре в Санкт-Петербурге). Партии: Одетта – Одиллия, Царь-девица («Конек-Горбунок»), главная партия («Шопениана») и др. Оставила сцену в 1916. С 1921 – педагог Ленинградского хореографического училища (с 1946 – профессор). Среди учениц – Г. Уланова, М. Семенова, Н. Дудинская, А. Осипенко, И. Колпакова. Хореографическому училищу, в котором преподавала Ваганова, присвоено ее имя.

«Я не знаю в настоящую минуту на сцене Мариинского театра артистки, которая могла бы сравняться с Вагановой талантом классического танца…Танцы ее дают образцы пластической эстетики высшего порядка и, будучи подвергнуты анализу, раскрывают основу, канон балетного искусства в глубочайших его выражениях.

…Ее элевация, при четкости разбега, при законченности картинного прыжка, при умении среди стремительного движения не выходить из рисунка балетного шага, из его геометрически неподвижной схемы, почти беспримерна. Но, кроме разлета на стихийных прыжках и скачках, Ваганова обладала еще и гибкостью пластического приседания, баллоном, создающим разрешительные аккорды танцев живописной красоты. Без сомнения, исполнение ее всегда законченно и в стиле terre--terre с веянием холодка, и в стиле воздушного стремления…Сложные узоры плывут вереницами, четкие до мельчайших штрихов. Виден каждый полушаг. Даже летучие нюансы пластики разработаны с академической правильностью, до последних степеней мастерства и совершенства, какие только возможны на почве современного балета.

…Движения ног полною выворотностью, а нормальный подъем с полукруглым сводом позволяет ей стоять на пальцах правильно, на самых их кончиках, с обращенной изнутри в публику профильной линией ступни. При этом фигуры ее танца рождаются одна из другой и дают ритмику волнистых переливов удивительной красоты. Баллон соединяется у Вагановой с умением делать высокие прыжки, то есть каждому полету у нее всегда предшествует пружинистое и плавное plie. Особенно замечательна исключительная ритмичность ее танцев и музыкальность. Она идет вместе со смычком и мелодией. Если умолкает оркестр, артистка сразу замирает на месте и стоит как статуя, ни один мускул не дрогнет. Так, на застывшем арабеске после большого прыжка Ваганова производит иногда захватывающее впечатление. Неподвижная фигура кажется чудом из мира пластики. Эта особенность вагановского танца производит обаятельное впечатление: отделяясь от пола, поднимаясь высоко, она на секунду висит в воздухе без движения, замирает. Потом, опустившись, делает паузу необычайной устойчивости – точно и не было совсем разбега, – точно ноги вонзились в пол, – и изваяние из камня очутилось перед глазами» (А. Волынский. Легендарный талант).

ВАГИНОВ (до 1914 Вагенгейм) Константин Константинович

Поэт, прозаик. Член объединений «Аббатство гаеров», «Кольцо поэтов им. К. М. Фофанова», «Островитяне», «Цех поэтов», «Звучащая раковина», ОБЭРИУ и др. Стихотворные сборники «Путешествие в хаос» (Пг., 1921), «Стихотворения» (Л., 1926), «Опыты соединения слов посредством ритма» (Л., 1931). Романы «Козлиная песнь» (Л., 1928), «Труды и дни Свистонова» (Л., 1929), «Бамбочада» (Л., 1931).

«Недели две тому назад Борису Михайловичу <Эйхенбауму> в час ночи позвонил Мандельштам, с тем чтобы сообщить ему, что:

– Появился Поэт!

– ?

– Константин Вагинов!

Б. М. спросил робко: „Неужели же вы в самом деле считаете, что он выше Тихонова?“

Мандельштам рассмеялся демоническим смехом и ответил презрительно: „Хорошо, что вас не слышит телефонная барышня!“» (Л. Гинзбург. Человек за письменным столом).

«У Кости во рту корешки выпавших зубов, он во френче защитного цвета, на ногах краги, а на тонких аристократических пальцах старинные кольца. Он очень тихо говорит и так же тихо читает свои стихи. „Да, я поэт трагической забавы, и все же жизнь смертельно хороша…“ Он был болен туберкулезом и обречен» (О. Грудцова. Довольно, я больше не играю…).

«Вагинов был самым маленьким, самым худеньким, с самым слабеньким голосом, самым „не таким“, но выразительным и значительным. Сидел он далеко от мэтра [Гумилева. – Сост.], в конце длинного стола, а когда вставал и начинал читать, возникал новый мир, ни с кем и ни с чем не сравнимый и волнующий. Читал он негромко, с нечеткой из-за болезни дикцией. Но все слушали и позволяли уводить себя в тот призрачный, пригрезившийся поэту мир.

Люди сразу душевно располагались к нему, к его тихому голосу, к доброте, постоянно живущей в его глубоких, больших, карих, совершенно бархатных глазах.

…Все, что было вне интересов искусства, Вагинов не замечал и – увы! – не понимал. Он был нумизматом, собирал старинные книги, изучал древние языки, искал и находил книги у букинистов на лотках, на книжных развалах. Он бродил по толкучкам и выискивал странные перчатки, мундштуки, перстни с камеями, геммами, которые всегда украшали его тонкие, хрупкие смуглые пальцы. Он был беден, но вещи как бы сами шли к нему.

Иногда он бывал по-детски беспомощен. Однажды спросил меня умоляюще:

– Скажи мне, какая разница между ЦК и ВЦИКом? Нет, мне этого никогда не понять! – добавил он с отчаяньем.

…Если оглянуться и спросить, кого же дала русской литературе поэтическая студия 20-х годов при Доме искусств? Кого выдвинула „Звучащая Раковина“? Ответ однозначен – Константина Вагинова.

Даже удивительно, что читающая публика не испугалась его непонятности, его фантазии, его многоплановости. И не только читатели, но и издатели, редакторы. Дух свободного творчества всех увлекал в те времена.

…Триптих интереснейших стихотворных сборников успел выпустить Вагинов: „Путешествие в Хаос“, „Стихотворения“, „Опыты соединения слов посредством ритма“.

И вдруг – проза, наблюдательная, ядовитая, с угадываемыми прототипами, расшифровывающая события литературной жизни.

Вагинов – прирожденный коллекционер. Как драгоценный антиквариат, собирал он неповторимые человеческие индивидуумы. Было что-то в этом даже болезненное.

– Собирать, систематизировать можно все, и все интересно, – говорил он. – У меня будет в романе один, кто собирает срезанные свои ногти и хранит их. Странно, да?

Так Вагинов коллекционировал людей, тех, кто выпадал из обычных рамок» (И. Наппельбаум. Угол отражения).

«Я увидел его впервые осенью 1920 года в Студии Дома искусств на семинаре Гумилева. Небольшого роста, худой, сутулый, одет он был в красноармейскую шинель. На ногах – обмотки. Черные до блеска волосы расчесаны на косой пробор. Умное, укое, костистое лицо с крупным носом. Несмотря на молодость (ему тогда было двадцать лет), у него не хватало многих зубов, и это очень безобразило его рот. На подбородке глубокая ямка, расположенная асимметрично и кривившая все его лицо. Гумилев и все мы, старые участники семинара, сидели, а он стоял и глуховатым твердым голосом читал свои стихи. Из-за отсутствия зубов он слегка шепелявил.

Помню, стихи мне понравились, хотя я не понял тогда в них ни слова. Они мне понравились своим звуком, в них было то, что Мандельштам называл „стихов виноградное мясо“. Гумилев слушал внимательно, серьезно и, выслушав, многозначительно похвалил; однако я не сомневаюсь, что и он не понял ни слова. Остальные тоже не поняли и тоже одобрили. Была в этих стихах какая-то торжественная и трагическая нота, которая заставляла относиться к ним с уважением при всей их непонятности.

С этого дня Костя Вагинов стал посещать Студию, семинар Гумилева и сделался нашим всеобщим приятелем. Его все полюбили, да и нельзя было его не полюбить: такой он был мягкий, деликатный, вежливый, скромный и внимательный к каждому человеку. Со всей литературной молодежью он перешел на „ты“. К творчеству товарищей относился он дружелюбно и доброжелательно; он всегда беспокоился, что кто-нибудь обижен, и старался поддержать и обласкать обиженного. „Количка“, „Фридочка“, „Алечка“ называл он своих приятелей и приятельниц, и в этом не было ни малейшей фальши. Я был близок с ним четырнадцать лет, до его смерти, и знаю, что он нежно любил своих друзей. При этом он был человек насмешливый, хорошо видевший слабости и недостатки ближних; впрочем, это его свойство проявилось позднее.

К нему тоже все относились прекрасно, и в Доме искусств он скоро стал заметным явлением. Гумилев принял его в „Цех поэтов“. Приняли его и в Союз поэтов. Когда из семинара Гумилева организовалась „Звучащая раковина“, он стал членом и „Звучащей раковины“…Вообще он давал стихи всем, кто желал их печатать, читал их с любой эстрады и в любом доме, куда его звали. Со всеми он был ровно мягок, удивительно вежлив, уважителен, доброжелателен, но не сливался ни с кем. Всюду он стоял особняком. Он никогда не защищал никаких групповых взглядов, никому не подражал, ни под чьим влиянием не находился и писал стихи так, как будто рядом с ним не было ни Гумилева, ни Блока, ни Ахматовой, ни Маяковского, ни Мандельштама, ни Хлебникова, ни Ходасевича, ни Кузмина, ни Тихонова. Его стихов не понимали, но это нисколько его не беспокоило, – он просто не удостаивал делать их понятными.

…Из года в год ходил он в одном и том же заношенном бобриковом пальтишке, в детской шапке-ушанке, набитой ватой и завязывавшейся под подбородком. Как многие люди той эпохи, он был безразличен ко всякому, даже элементарному, комфорту. Если у него появлялись хоть небольшие деньги, он тратил их на книги. Любимейшее его занятие было – выйти утром из дому и до вечера обойти все букинистические лавки, ларьки и развалы города. В каждой лавке оставался он подолгу, перелистывал множество книг – прочтет десять страниц по-итальянски, потом пятнадцать по-французски. Букинистов называл он по имени-отчеству, и они тоже звали его Константином Константиновичем и приглашали в комнату за лавкой попить чаю. Покупал он книги только редчайшие – томики итальянских или латинских поэтов, изданные в шестнадцатом веке, – или диковинные: старинные сонники, руководства по поварскому искусству. Вообще он был тончайший любитель и знаток старинных вещей и старинного обихода. Он, например, прелестно танцевал менуэт. Где-нибудь на вечеринке, немного выпив, он вдруг отходил от стола и, счастливый, начинал выделывать изящнейшие па восемнадцатого века, – танцевать ему приходилось одному, потому что в нашем кругу не было дам, умевших танцевать менуэт. Из любви к старинному обиходу он долго жил без электричества и освещал свою комнату только свечами. Это кончилось тем, что его сосед, электромонтер по профессии, думая, что Вагинов не проводит у себя электричества из бедности, сам достал провод, соорудил у него все, что надо, ввинтил лампочки, а Вагинов из деликатности не посмел отказаться» (Н. Чуковский. Литературные воспоминания).

ВАДИМ БАЯН

Поэт. Публикации в сборнике «Пьяные вишни. 2-е изд.» (Севастополь, 1920). Сборники «Лирический поток» (с предисловием Игоря Северянина, И. Ясинского-Белинского и Ф. Сологуба, СПб., 1914), «Лирионетты и баркаролы».

«Юноша с длинными волосами, зачесанными вверх, и женоподобным лицом… Он сложил губы сердечком, устремил взгляд вдаль, едва слышным голосом пролепетал что-то о невинных девушках. Публика его пощадила и не потребовала повторений» (Л. Георгович. Эго-футуристы. 1914).

«Владимир Иванович Сидоров (Вадим Баян) – купец из Симферополя. В „Колоколах собора чувств“ я именую его „Селимом Буяном“. Он выпустил книгу „Лирионетты и баркароллы“ (?!) в изд. Вольф, уплатив за „марку“ основательно. Предложил мне написать предисловие. Я написал ровно пять издевательских строк. Гонорар – 125 рублей! Человек добрый, мягкий, глупый, смешливый, мнящий. Выступал на наших крымских вечерах во фраке с голубой муаровой лентой через сорочку („от плеча к аппендициту“). У него имелась мамаша, некрасивая сестра и „муж при жене“. Все они, угощая, говорили: „Получайте“… Он мне рассказывал, что, ликвидировав однажды любовницу, отнял у нее каракулевый сак, им купленный: „Не стану же покупать другого следующей…“ Непревзойденно!» (Игорь Северянин. Заметки о Маяковском).

- Хотя Буян был безголос,

- Но в нем немало героизма:

- Напудренный и завитой,

- Сконфуженный и прыщеватый,

- Во фраке с лентой голубой,

- Вокруг жилета, точно ватой

- Подбитый весь, «изящный» шаг

- Выделывал по тренировке

- И выходил медвежьи-ловкий,

- За свой муаровый кушак

- Держась кокетно левой ручкой,

- А в правой он имел платок,

- Обмакивая им роток,

- Весь истомлен поэзной взбучкой…

«Однажды в редакцию явился человек лет сорока с хрящеватым вогнутым носом, очень тонкими губами и совершенно безволосыми женскими щеками. Увидев меня, просиял, без слов патетически раскрыл мне свои объятия. Я не поверил своим глазам. Вадим Баян!

…С Вадимом Баяном – Владимиром Ивановичем Сидоровым – я познакомился в 1917 году в городе Александровске, нынешнем Запорожье.

Сидоров был в нашем городе крупным домовладельцем и самым известным из городских поэтов! Как-никак выпустил книгу стихов в Петербурге, выступал вместе с Северяниным и Маяковским, знаком с самим Сологубом и другими знаменитыми писателями России!

Но, пожалуй, самым интригующим было то, что Сидоров-Баян – футурист. Поэты в нашем городе были, но поэт-футурист был один – Вадим Баян. Во всем городе только он носил черную широкополую шляпу. И когда он шел по улице, за его спиной перешептывались:

– Идет футурист. Живой!

У Сидорова дома бывал и я, в те времена еще гимназист. И каюсь, пышно изданная книга стихов Вадима Баяна с предисловиями трех знаменитых писателей, лежавшая в огромной гостиной на отдельном столике, как молитвенник, внушала мне, гимназисту, почтение.

Баян не был женат, жил в собственном доме в очень большой квартире с сестрой Марией Ивановной, вдовой художника Калмыкова.

Расстались мы с Вадимом Баяном в Александровске в 1919 году. И вот восемь лет спустя он разыскал меня в редакции московской газеты.

Работал он, по его словам, „в самодеятельности“ в каких-то клубах, писал тексты песенок и все ждал воскрешения футуризма. Он твердо верил, что Игорь Северянин „воскреснет в советской литературе“, а тогда вспомнят и о Вадиме Баяне!

Баян звал к себе в гости: „Выпьем, закусим, будем читать стихи“. Я не пошел к Баяну. Года два после этой встречи не видел его и ничего не слышал о нем.

И вдруг… В один из июльских дней 1929 года раскрываю номер „Литературной газеты“ и читаю письмо Вадима Баяна Владимиру Маяковскому и рядом – ответ Маяковского.

Вот уж поистине выкинул штуку Вадим Баян. Потешил Москву.

Баян напоминал Маяковскому о том, что когда-то выступал с ним и с Северяниным вместе в первом турне футуристов. Напоминал о своей книге „Лирический поток“, а главное, о своем „неоднократно цитированном критиками шуточном двустишии“:

- Вадим Баян

- От счастья пьян.

А так как все это Маяковский не помнить не может, то чем он объяснит, что в его пьесе „Клоп“ появляется поэт Баян, „который в обществе мещан импровизирует двустишие:

- Олег Баян

- От счастья пьян?“

„Наличие слишком откровенных параллелей и других «признаков», адресованных к моей биографии, позволяет надеяться на столь же откровенный ответ“, – писал Баян Маяковскому.

Ответ Маяковского известен. Он напечатан во всех его собраниях сочинений.

„Вадим Баян!

Сочувствую вашему горю.

Огорчен сам.

О чванстве не может быть и речи.

Объясняю:

«Каждый персонаж пьесы чем-нибудь на кого-нибудь обязан быть похожим. Возражать надо только на несоответствие. На похожесть обижаться не следует…»“

Ответ был уничтожающим.

И надо же! Через несколько дней встречаю Вадима Баяна – гордого, с высоко поднятой головой и сияющими глазами. Обрадовался, увидев меня, подбежал:

– Ну что я вам говорил? Говорил, что обо мне еще вспомнят? И вспомнили же!

В этот момент он казался самым счастливым человеком в Москве. В сущности, он добился цели: только затем и писал анекдотическое письмо, чтобы вспомнили о поэте Вадиме Баяне! Все равно как. Лишь бы вспомнили.

Прощаясь со мной, в гости больше не приглашал. С оттенком явного превосходства, как человек, добившийся своего, сказал:

– Я всегда знал, что останусь в истории русской литературы.

А ведь, пожалуй, и впрямь остался» (Э. Миндлин. Необыкновенные собеседники).

ВАЛЕНТИНОВ Н. В

Философ, публицист, автор мемуаров. Сочинения «Э. Мах и махизм» (М., 1908), «Мы еще придем! О современной литературе» (М., 1908) и др. С 1930 – за границей.

«Это был живой, бледный блондин, обладавший и даром слова, и умением будоражить во мне вопросы, связанные с марксизмом; он не был типом газетчика; скорей – доморощенного философа; мне казались странны его безгранные расширения марксизма на базе эмпириокритицизма; но я ценил в нем отзывчивость и то внимание, с которым он выслушивал тезисы мной вынашиваемой теории символизма.

…Валентинов был острый, увлекательный собеседник, живо относившийся ко мне и Брюсову» (Андрей Белый. Между двух революций).

ВАРЛАМОВ Константин Александрович

Драматический актер. На сцене с 1867. Многочисленные роли в пьесах А. Островского, Гоголя, Чехова. Сын композитора А. Варламова.

«Помню возбужденно шагающего по кабинету отца [А. А. Бахрушина. – Сост.], то и дело смотрящего в окно.

– Ты никогда не видал Варламова? – спрашивал он меня, хотя и прекрасно знал сам, что я, четырнадцатилетний мальчишка, никогда нигде его видеть не мог. – Так ты себе и представить не можешь, что это за человек! Это – слон, а не человек. Одна его нога толще тебя всего!..

После некоторого ожидания к подъезду медленно подползли извозчичьи сани, на которых как-то боком, из-за недостатка места, покоилась какая-то бесформенная огромная туша с моложавым, очень розовым лицом, в пушистой шапке с бобровым околышком. Извозчик слез с козел и стал распаковывать привезенное. Варламов с трудом высвободил ноги и перевалил их из кузова саней на мостовую. Наконец, при помощи подбежавшего дворника, его, как архиерея, под руки выгрузили из саней, к великому облегчению как нас, смотревших на эту операцию из окна, так и немногочисленных прохожих, остановившихся на тротуаре поглазеть на редкое зрелище.

Раздевшись и войдя в кабинет, Варламов, по старинному обычаю, расцеловался со всеми присутствующими мужчинами, несмотря на то что большинство из них видел в первый раз.

…За завтраком он был само обаяние, ведя все время оживленный и остроумный разговор. Хорошо помню, как вдруг он стал рассказывать о маленьком происшествии, которое произошло с ним при поездке из Петербурга в Москву. Как на какой-то станции какой-то мальчишка купил у торговки последние яблоки, а жандарм, которому яблок не хватило, стал их у него отнимать.

При этом рассказе из Варламова вдруг полез актер. Он с таким изумительным мастерством стал изображать всех действующих лиц, их движения, голоса, вставлять реплики наблюдавшей эту сцену публики, что вся картина мгновенно ожила перед нами со всеми ее подробностями. Мы плакали от смеха и вместе с тем возмущались произволом жандарма.

Великий артист на несколько минут встал перед нами во весь свой исполинский рост. Слушая его, мы перестали видеть толстого, грузного Варламова, вместо которого перед нами мелькали то вертлявый, хнычущий мальчишка, то жандарм-бурбон, то угодливая торговка, то резонирующий интеллигент, то возражающий ему провинциальный „батюшка“» (Ю. Бахрушин. Воспоминания).

«Варламов более чем кто-либо из артистов его эпохи был связан с театром Островского, являясь одним из самых лучших исполнителей пьес этого драматурга. Подобно тому как пьесы Островского проникнуты глубоко народным, самобытным русским стилем, так и Варламов был весь проникнут подлинно народным, глубоко русским духом. Островским написано, если не ошибаюсь, около пятидесяти пьес. Варламов выступал в двадцати девяти из них в различных ролях, создав приблизительно сорок сценических образов – ярких, красочных, незабываемых…Его собственная фигура – массивная, монументальная – превосходно соответствовала стилю тяжеловесных, разжиревших купцов.

У Варламова был мощный, сочный голос…В этом голосе было невероятное разнообразие оттенков – целая гамма различных интонаций. Замечательна была и жестикуляция актера, всегда продуманная, выразительная, красноречивая. О юморе Варламова нечего и говорить: зрительный зал не смеялся, а положительно гремел от безудержного хохота, заглушавшего порой речь актеров. Стоило Варламову улыбнуться, как улыбка пробегала по всему зрительному залу – от первых рядов партера до райка; стоило ему сказать что-нибудь забавное, как по залу проносились взрывы смеха, какой-то гомерический хохот. Любое слово он подавал как-то особенно вкусно и сочно, сопровождая его прищуриванием глаз, подмигиванием, каким-нибудь движением рта или своеобразным жестом» (А. Головин. Встречи и впечатления).

«Комизм Варламова проявлялся необычайно ярко, потому что артист обладал стихийным темпераментом. Не могу не отметить его жесты, возникавшие непроизвольно, от „чистого сердца“. В Крутицком („На всякого мудреца…“) он потрясал в негодовании кистью, подняв руку кверху, и чудилось, что с пальцев сыплется целый сноп искр. Варламов совершенно напрасно прибавлял слова к тексту автора. Уходя со сцены, он очень часто говорил целую кучу отсебятины, между тем ему достаточно было сделать какой-нибудь сильный жест, чтобы оставить гораздо большее впечатление. В нем была бездна силы и огня, и во время самых бурных сцен у зрителя оставалось впечатление, что Варламов может дать еще больше, что у него остается еще большой запас творческой энергии» (В. Веригина. Воспоминания).

«В Константине Александровиче Варламове бросались в глаза простодушие, желание сделать приятное окружающим, наивная болтливость, общительность и хлебосольство. В нем было гораздо больше женского начала, нежели мужского. Он и сам объяснял это тем, что с детства окружен был женским влиянием. Он любил вообще „всех дядей“, но еще больше их боялся, так как воспитывавшие его салопницы внушали ему страх перед господством ума и физическим могуществом мужчины. И не отсюда ли его суеверие, любовь к судачеству, сплетням, пересудам, секретам и наивная болтовня обо всем и обо всех, которая, впрочем, никому и ничему не вредила. Все знали эту слабость дяди Кости и только подтрунивали над ним, что доставляло много горьких минут первому комику сцены и любимцу публики. Громадный рост, а главное, полнота его фигуры приносили артисту тоже немало неприятных и тягостных мучений и тревог. Беспечное довольство и широкая улыбка на его лице часто были не настоящими. Он страдал, если встречавшие его, когда он шел по улице или ехал, едва уместившись один на извозчике, с радостной улыбкой кивали на него и указывали пальцами: „Вон Варламов идет! Вон дядя Костя едет! Ха-ха-ха!..“ Но больше всего он страдал, когда публика пыталась видеть в нем только кумира-шута. Он понимал, кем он был для нее и чем главным образом ей нужен… В этом была его трагедия» (Н. Ходотов. Близкое – далекое).

ВАСИЛЕВСКИЙ Лев Маркович

Поэт, журналист, беллетрист, литературный и театральный критик, переводчик. Публикации в журналах «Мир Божий», «Журнал для всех», «Сатирикон» и др. Редактор журналов «Свободные мысли» (1907), «Искорки» (1910), «Солнце России» (1910), «Утро России» (1910). Стихотворный сборник «Стихи. 1902–1911» (СПб., 1912); сборник рассказов «Земные обманы» (Пг., 1916); сборники пьес «Канио и Анита» (СПб., 1912), «Руины» (СПб., 1912), «Эдельвейс» (СПб., 1912), «Сборник миниатюр и одноактных пьес» (СПб., 1914).

«Лев Маркович Василевский был настоящим, кончившим курс доктором и вдобавок театральным критиком и поэтом…Доктор был и выглядел таким, каким полагается быть и выглядеть каждому положительному интеллигентному человеку. И писал Лев Маркович опрятно и аккуратно. Его охотно и без страху печатали в самых осторожных изданиях, тем более что и политическое его направление было самое общее и безобидное… Он был очень приятный и корректный человек, и мы все его очень любили» (Л. Галич. Мастер и маклер).

ВАСИЛЕНКО Сергей Никифорович

Композитор, дирижер, педагог. Преподаватель, затем – профессор Московской консерватории (1907–1941, 1943–1950), доктор искусствоведения. Автор 146 сочинений, среди которых кантаты «Сказание о граде великом Китеже и тихом озере Светлояре» (1902), «Эпическая поэма», симфонические картины «Полет ведьм», симфонические сюиты «В солнечных лучах», «Экзотическая сюита» для тенора в сопровождении инструментального ансамбля (1916), симфоническая поэма «Сад смерти», вокальная сюита «Заклинания», цикл «Маорийские песни», оперы «Сын солнца» (1929), «Суворов» (1941), балеты «Иосиф Прекрасный» (1925), «Лола» (1926), «Цыганы» (1936), «Мирандолина» (1946), четыре симфонии, романсы на стихи Блока, Городецкого, Брюсова, Лохвицкой, Бунина и др.

«В 1906 году у меня произошла полная перемена музыкального стиля…Фантастика и пантеизм – вот два основных элемента нового стиля, в который я постепенно входил. Фантастический мир невидимых существ, оживление самых мельчайших явлений природы – вроде болотного растения ряски, имеющего облик монаха („Болотный попик“, слова Блока), обожествление лунного серпа („Тар“, слова Городецкого) – все это давало материал моему вдохновению. Кроме того, я отмежевался от области эпики и перешел к описанию человеческих переживаний.

Впечатление от „Сада смерти“ [на сочинение Оскара Уайльда] получилось огромное, а самый низкий регистр органа произвел в буквальном смысле слова „потрясающий“ эффект (сотрясался пол Большого зала)…Выходя на вызовы, я столкнулся с Ипполитовым-Ивановым: „Неужели ты будешь повторять?“ – „А что?“ – „Не делай этого, умоляю тебя, не делай…“ В первую минуту я удивился и даже обиделся, но не повторил… почему же? Спустя немного времени я пришел к убеждению, что Михаил Михайлович был прав: повторение ослабило бы первое сильное впечатление» (С. Василенко. Воспоминания).

«Если бы вы прослушали симфоническую поэму Василенко, не зная ее программы, то и тогда, конечно, уловили бы мощные тоны проникающего ее настроения – сладкой, холодной жути…У него нашлись меткие „настоящие“ краски и для того, что есть у Уайльда, – соловьев, бледного месяца, смерти, и для того бесконечно большего, чего у Уайльда нет. Он пускает в ход инструменты большого вагнеровского оркестра, делит струнные на десятки партий, вводит в оркестр редкую челесту, тамтам, орган, но нигде инструментовка его не перегружена» (Ю. Энгель. [Рецензия на первое исполнение «Сада смерти» 22 апреля 1908 г.]).

«25 сентября 1908 года я записал в своем дневнике:

Закончил (в клавире) „Hyrcus Nocturnus“ („Полет ведьм“). Доволен. Все мои намерения вышли. Над такой небольшой вещью (она идет всего 15 минут) работал как сумасшедший… Я начисто отмежевался от всякой церковщины и религиозности. Программой я взял отрывок из „Воскресших богов“ Мережковского. „…Славьте Ночного Козла. Радуйтесь…“

…Начинается моя поэма пронзительным визгом „гарр… гарр…“ – и наступило безмолвие, то безмолвие, когда слышно, как пульсирует кровь в венах… Точно тикают маленькие часы. Начинает доноситься ритмический шум полета – все ближе и ближе… Его сопровождают взвизги, истерические вопли… Тема полета кружится в беспрерывных имитациях…

Тема „Козла“ – грузная, мрачная, угловатая и как бы „грязная“…Средняя часть в мажоре – ароматный, сладострастный колорит – тема „Козла“, сладостная, развратная…

„Полет ведьм“ имел шумный успех… Меня много вызывали.

„Молодчина Василенко, – передавал мне Н. Н. Черепнин слова А. К. Лядова, – у него «чепушистая» гармония и какие-то «особенные черти», передай ему мой привет… Далеко он пойдет“.

…И что им дались эти черти? Один А. К. Глазунов меня понял. Необычно взволнованный, он вошел в артистическую, отвел меня в сторону и загудел: „Сергей Никифорович, я тебя понял… Конечно, поздравляю: блестящее сочинение. Но… ты вводишь в музыку такой эротизм… Это – подлинная патология“» (С. Василенко. Воспоминания).

ВАСНЕЦОВ Аполлинарий Михайлович

Живописец и график. Член Товарищества передвижников (с 1899), один из организаторов «Союза русских художников» (1903). Участник первых трех выставок «Мира искусства». С 1900 – академик петербургской Академии художеств. Автор эпических пейзажных полотен «Родина» (1886), «Тайга на Урале. Синяя гора» (1891), «Кама» (1895). С 1890-х обратился к историческому пейзажу и создал большое число архитектурных пейзажей древней Москвы, сочетающих археологическую точность с большой поэтичностью («Улица в Китай-городе. Начало XVII века», 1900; «Красная площадь во 2-й половине XVII века», 1925). Выполнил эскизы к театральным постановкам («Хованщина» Мусоргского, 1897, в Московской частной русской опере С. Мамонтова; «Сказание о невидимом граде Китеже…» Н. Римского-Корсакова, 1907, в Мариинском театре). С 1918 возглавлял Комиссию по изучению старой Москвы и проводил археологические исследования при земляных работах в центральной части города. Младший брат В. Васнецова.

«В том совершенно особом наваждении на российский лад, которое исходило из моих новых знакомых в целом, особенную ноту давал Аполлинарий Васнецов. Я уже тогда невзлюбил творчество его знаменитого брата Виктора, и особенно меня отталкивало своей фальшью все то, что последний создавал для церкви. Невольно всему этому напыщенному и „честолюбивому“ творчеству я противопоставлял бесхитростное, простоватое, но зато и всегда искреннее творчество его младшего брата. Мне нравились его довольно наивные, но все же убедительные затеи „возрождения“ прошлого обожаемой им Москвы и его попытки представить грандиозность и ширь сибирской природы. Познакомившись с ним поближе, я поверил в абсолютную чистоту его души, а также в тождество его духовной природы и его искусства. Да и наружность „Аполлинаши“ удивительно соответствовала его творчеству. Что-то девичье-чистое светилось в его несколько удивленном взоре, а его довольно пухленькие „ланиты“ (слово это как-то особенно сюда подходит) рдели таким румянцем, какого вообще не найдешь у взрослых людей и у городских жителей. Характерно детским был его рот, точнее „ротик“. На вид ему можно было дать не более восемнадцати лет, а светлые усики и бородка ничуть его не старили, между тем в 1896 г. Аполлинарию Васнецову было уже под тридцать. Прелестен был и его „сибирский“ говор, еще более дававший впечатление чего-то истинно русского, нежели говор москвичей» (А. Бенуа. Мои воспоминания).

«Аполлинарий Михайлович был не только прекрасным художником, но и археологом-ученым. Для своих исторических композиций он изучал древнюю Москву по первоисточникам и планам. Как мастер архитектурного исторического пейзажа младший Васнецов являлся непревзойденным национальным художником, еще недостаточно у нас оцененным. В этом смысле он может разделить славу со своим братом. Вся Россия знала и любила картины и графические композиции Аполлинария Васнецова. Он воссоздавал старую Москву словно по мановению жезла, и она вставала у него как живая из глубины седых веков. Аполлинарий Михайлович – настоящий подвижник искусства и один из культурнейших русских мастеров» (И. Павлов. Моя жизнь и встречи).

ВАСНЕЦОВ Виктор Михайлович

Живописец, график, художник-декоратор. Член Товарищества передвижников. Полотна «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880), «Аленушка» (1881), «Богатыри» (1881–1898), «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» (1896), «Гамаюн – птица вещая» (1897), «Иван-царевич на сером волке» (1899) и др. Роспись Владимирского собора в Киеве (1885–1895). Иллюстрации к «Песне про купца Калашникова» Лермонтова (1891). Декорации и костюмы к операм Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» (1881–1882), А. Даргомыжского «Русалка» (1885) для домашнего театра С. Мамонтова. Автор проекта фасада Третьяковской галереи в Москве.

«Васнецов был высок ростом, пропорционально сложен, типичный северянин, с длинной русой бородой, с небольшой головой с русыми же волосами, прядь которых спускалась на хорошо сформированный лоб, с умными голубыми глазами, полными губами, с удлиненным, правильным носом. Фигура и лицо дышали энергией, силой, здоровьем…» (М. Нестеров. Воспоминания).

«Особенно же заинтересовал великаньим размером, огромною, светлою, протянутою бородой, ярославским отчетливым оканьем, лапами точно медвежьими и пустобоями ног под столом – художник Виктор Васнецов; он поразил и злобой, с которой честил он „поганый журналишко“, иль – „Мир искусства“» (Андрей Белый. Начало века).

«У нас есть живописец Васнецов. Он написал образа в Киевский собор; его все хвалят как основателя нового высокого рода какого-то христианского искусства. Он работал над этими образами десятки лет. Ему заплатили десятки тысяч, и все эти образа есть скверное подражание подражанию подражаний, не содержащее в себе ни одной искры чувства. И этот же Васнецов нарисовал к рассказу Тургенева „Перепелка“ (там описывается, как при мальчике отец убил перепелку и пожалел ее) картинку, в которой изображен спящий с оттопыренной верхней губой мальчик и над ним, как сновидение, – перепелка. И эта картинка есть истинное произведение искусства» (Л. Толстой. Что такое искусство?).

«Нельзя отнять у Васнецова и фантазии, и умения, и размаха, и даже частично вдохновения, сменявшегося подчас надуманностью. А главное, надо признать полностью не только серьезное, но даже набожное отношение Васнецова к своей религиозной живописи. Он всегда молился перед началом работы, а это показательно. В этом он держался великих традиций наших иконников…Да и внешность Васнецова, с его узкой длинной бородкой святителя, вторила его подлинной религиозности.

…Главное, основное и роковое неблагополучие в религиозном искусстве Васнецова было противоестественное сочетание иконописного стиля с натурализмом, что внесло фальшь, неувязку и являлось органическим пороком его религиозной живописи, губило ее значительность, художественную цельность и ценность. Личного стиля Васнецов был не в силах выработать.

…Не всегда удачно проплывал Васнецов в своей живописи и между Сциллой слащавости и Харибдой ходульности. Первой не лишена и самая значительная в соборе фреска Богородицы (приятной, вдумчивой и миловидной женщины) с красивым мальчиком (более чем Св. Младенец), взмахивающим руками. Близкое соседство изумительной Оранты на Нерушимой стене в Софийском соборе в Киеве невыгодно для этого произведения Васнецова. Ходульностью отмечены его знаменитые богатыри, грозная Святая Ольга и немало другого, да и в сентиментальной „Аленушке“ немало перетянутости» (С. Щербатов. Художник в ушедшей России).

«В первые месяцы соборных работ мое увлечение, больше того, преклонение перед Талантом Васнецова дошло до зенита. Этому, быть может, способствовало и то общее увлечение дарованием Виктора Михайловича, которое тогда началось на долгие годы и столь же не было приятно художнику, сколь и повредило ему потом. Он перестал строго относиться к своему ремеслу, к технике дела. Усталый, не отдохнувший после огромной десятилетней киевской работы, не оздоровивший себя на натуре, он был завален новыми работами, кои, по существу, были продолжением киевских. Они совсем расшатали могучий художественный талант, организм его.

И лишь спустя много лет, лет за шестнадцать до смерти Виктор Михайлович, освободившись от некоторых опасных навыков соборных, как бы вновь нашел себя в цикле сказок, где можно было встретить и былое сильное чувство красоты, и большую музыкальность, и живую народную поэзию. Однако техника его сказочных картин, по их большим размерам, была явно слаба, несостоятельна, и потому глубоко скрытое чувство автора не смогло пробиться с полной убедительностью наружу. Картины, за редким исключением, оставались большими эскизами. Самые же эскизы к ним были живописней, а главное, они были более обещающими, чем слабо нарисованные огромные картины.

Не нужно говорить, что все это нимало не умалило огромный талант Васнецова, им обнаруженный в первых сказочных вещах, в его удивительном „Каменном веке“ и в алтаре Владимирского собора, как и вообще в первые годы киевских работ его» (М. Нестеров. Воспоминания).

ВАТСОН (урожд. Де Роберти де Кастро де ла Серда) Мария Валентиновна

Переводчица, поэтесса, историк литературы. Публикации в журналах «Отечественные записки», «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское богатство» и др. Стихотворные сборники «Стихотворения» (СПб., 1905), «Война» (Пг., 1915). Биографические книги «Данте, его жизнь и литературная деятельность» (СПб., 1891, 1902), «Шиллер, его жизнь и литературная деятельность» (СПб., 1892), «Ада Негри» (СПб., 1899), «Джозуэ Кардуччи» (СПб., 1900), «Джузеппе Джусти» (СПб., 1900), «Алессандро Манцони» (СПб., 1902), «Джакомо Леопарди» (СПб., 1908), «Витторио Альфьери» (СПб., 1908). Автор первого полного перевода романа М. Сервантеса «Остроумно-изобретательный идальго Дон Кихот Ламанчский» (СПб., 1907). Редактор-составитель полного собрания сочинений С. Надсона (т. 1–2, Пг., 1917).

«В общественной жизни Петербурга Марья Валентиновна всегда была весьма заметна. Но в преклонных годах своих она уже могла быть смело причислена к достопримечательностям града Петрова, наравне с Адмиралтейскою иглою, Медным всадником, Сфинксами Невской набережной. Ее, можно сказать, уже знатным иностранцам показывали как одну из тех семи праведных душ, без которых, по народной вере, ни один город не стоит. А уж грешному-то предреволюционному Питеру, конечно, не миновать было „провалиться в чухонское болото“, что искони и пророчили ему славянофилы.

Не знаю, кого считать вровень с Марьей Валентиновной, остальными шестью петербургскими градоспасительными душами, но она была из праведниц праведница. Настолько, что, когда славянофильское пророчество почти оправдалось и Питер ухнул если не прямо в „топь блат“, то, не лучше, в грязь большевицкой лужи, даже неистовое зверство победителей-ленинистов не дерзнуло посягнуть на почтенные седины „сей остальной из стаи славной!“.

…А между тем кто в оробелом, порабощенном Петербурге острее и глубже ненавидел большевиков, громче, усерднее ругал их – да кабы за глаза, а то ведь прямехонько в глаза? Когда Марья Валентиновна принималась отчитывать большевиков и соглашателей, то близстоящие интеллигенты спешили незаметно рассеяться и улизнуть, дабы не угодить в Чеку уже за одно слышание ее предерзостей. Но обличаемые „кожаные куртки“ только улыбались сквозь досаду и конфуз да плечами пожимали:

– Юродивая!

Так Иван Грозный не смел тронуть Василия Блаженного в Москве, бежал в смущении и страхе от Николы Салоса во Пскове, когда святой юродивый предложил царю-человекоубийце кусок сырого мяса:

– Пожри, Ивашка, это твоя пища!

Большевики были отчасти правы: Марья Валентиновна была действительно „юродивою“. Но не „Христа ради юродивою“, а „юродивою революции ради“. Эта женщина жила и дышала старинным идеалом некой утопической революции, воображая ее с пафосом типической „семидесятницы“, народницы-фанатички, воспитанной на Некрасове, подруги и няни Надсона. Всем нам, юным интеллигентам той эпохи, революция снилась грозною, но прекрасною богинею справедливости, восходящею на баррикады, с красным знаменем в одной руке, с правосудным мечом в другой, pour apporter la deliverance, pour apporter la liberte.

Но

- Шли годы. Вихрь страстей мятежный

- Рассеял прежние мечты…

Только не в Марье Валентиновне. Она свою лампаду, возженную пред революционным идеалом, несла неугасимо с 70-х годов XIX века по 30-е ХХ. Когда я встречался с нею, мне стоило лишь отвернуться, чтобы не видеть седых волос и старого лица, и я слышал опять, полвека спустя, голос и речи милых приятельниц моей ранней гимназической и первостуденческой юности, этих Евлалий Ратомских, Рахилей Лангзаммер, Клавдий Мутузовых, мечтательных революционерок – и идеалисток, которых типическую память я пытался сохранить в своих „Восьмидесятниках“. А впрочем, Марья Валентиновна по энтузиазму была, пожалуй, даже этих юниц юнее» (А. Амфитеатров. Жизнь человека, неудобного для себя и для многих).

ВАХТАНГОВ Евгений Багратионович

Режиссер, театральный деятель, актер МХТ. На сцене с 1911. Роли: Текльтон («Сверчок на печи» по Диккенсу), Фрезер («Потоп» Бергера), Шут («Двенадцатая ночь» Шекспира). Постановки «Праздник мира» Гауптмана (1913), «Потоп» Бергера (1915), «Свадьба» Чехова (1920), «Эрик XIV» Стриндберга (1921), «Принцесса Турандот» Гоцци (1922) и др. Основатель театра, позднее получившего его имя.

«Это был человек среднего роста, с матово-смуглым, гладко выбритым лицом, с каштанового цвета курчавыми, но уже редеющими волосами, орлиным носом и очень большими, слегка выпуклыми голубыми глазами. Одет он был парадно, празднично. На нем была черная визитка, серые в полоску брюки, стоячий, туго накрахмаленный воротничок с отогнутыми кончиками, черный в белую полоску, и лаковые полуботинки.

…Поздоровавшись, Вахтангов сел в заранее приготовленное для него кресло и внимательно оглядел собравшихся. Потом он заявил:

– Я ученик Станиславского. Смысл моей работы у вас вижу в том, чтобы пропагандировать и распространять учение Константина Сергеевича.

Потом приступил к чтению пьесы.

…Когда читка была закончена, Вахтангов заявил, что его специальность – не внешняя техника актера, а внутренняя. Суть же внутренней техники – в умении понять и воспроизвести чувства образа, зажить на сцене его внутренней жизнью» (Б. Захава. Воспоминания).

«По рассказам матери и других кружковцев, Вахтангов представлялся мне человеком большого роста, с огромными, черными, вдохновенными глазами, с тонкими, нервными пальцами, собранным, сосредоточенным, несколько суровым. Каково же было мое изумление и разочарование, когда, войдя в гостиную, я увидел невысокого, даже щупловатого провинциального франта с неистовым разлетом невероятнейшей шевелюры, в накрахмаленном воротничке, с вычурной „бабочкой“ вместо галстука, в лакированных ботинках и белых гетрах. Он сидел, заложив нога на ногу, и залихватски тренькал на мандолине. Меня поразили его большие, прозрачные глаза цвета морской воды, контрастно выделявшиеся на смуглом, суховатом лице с орлиным носом и неожиданно несколько вялым подбородком. Поразили меня и его руки с узловатыми, короткими пальцами, белесыми, короткими ногтями, костлявые и в то же время необычайно гибкие. Поразило меня и то, что Вахтангов на этой вечеринке оказался тем, что принято называть „душой общества“. Он вдруг усаживался за пианино и начинал, напевая, бренчать какую-то французскую песенку, легкомысленно флиртовал, дурил, озорничал… Его глаза все время смеялись, он был неистощим на выдумки и остроты…

Вероятно, первое чувство, которое возникало у каждого, кто был учеником Вахтангова, – это чувство огромной благодарности за ту неистовую, фанатическую одержимость искусством, творчеством, которая от него исходила. Вахтангов окрылял нас, отрывал от будничных, мелких переживаний, будил воображение, звал в завтрашний день. Я не случайно подчеркнул – одержимость творчеством. Именно творчеством заражал нас всех Вахтангов, а творчество он понимал широко, многогранно, всеобъемлюще. Средствами искусства он творил жизнь.

…Каждая репетиция Вахтангова была неповторимым чудом. Каждая репетиция для меня лично была откровением. И самое замечательное то, что Вахтангов сплошь и рядом приходил с новой точкой зрения, отвергая то, что так пленило нас вчера; безжалостно и яростно опрокидывал свои собственные убеждения; уничтожал, казалось, так точно и интересно найденное; опровергал самого себя. Это кажущееся непостоянство было на самом деле постоянством – постоянной требовательностью к себе, неудовлетворенностью собой, потребностью непрестанных поисков. Это были поиски правды, глубины, силы. Это было постоянство новатора, который искал все более совершенных и верных средств воздействия на актера, зрителя. Импровизационность репетиций Вахтангова, возникновение вот „здесь, сейчас, сегодня“ новых, неожиданных решений, нахождение парадоксальных педагогических приемов, опиравшихся на то, что воспринимал Вахтангов от своего учителя Станиславского, и тут же как бы отрицавших его положения, – все было поразительно.

Я сказал о заразительности репетиций Вахтангова, но это, пожалуй, недостаточно точное слово. Применительно к Вахтангову, более чем к кому-либо, можно говорить о магической силе внушения, которой обладал этот удивительный режиссер, как бы внушавший актерам и их внутреннюю линию, и свое режиссерское понимание автора. Он будил в актерах не только их актерскую сущность, но и требовательность художника к себе и глубокое человеческое достоинство. Работая даже с небольшой группой, Вахтангов одновременно воспитывал весь коллектив. Он был убедительным воспитателем, сам как будто до крайности неустойчивый и противоречивый, способный на мгновенные неистовые увлечения. Из этих „пожаров“ Вахтангов выходил как бы очищенным, способным к еще более фанатичной и яростной самоотдаче творчеству. Как мы его боялись! Какими торжественными были моменты его появления, какой страшно напряженной была тишина, когда Вахтангов приезжал сумрачный, расстроенный (не дай бог!). Эти торжественные паузы всем нам, бывшим вахтанговцам, памятны навсегда…» (Ю. Завадский. Одержимость творчеством).

«В его режиссуре всегда была убеждающая обоснованность, поэтому репетиции, как правило, проходили легко, без мучительства. Крепкий, сухой, быстрый, он увлекал нас – под жгучим взглядом его удивительных глаз мы не знали устали.

…Как во многих людях, в Вахтангове странно уживались два человека. Но поскольку он был необычайно яркой личностью, то и эти двое, в нем живущие, изумляли своей контрастностью. Один – горячий, озорной, рассыпающий остроумные стихотворные экспромты, другой – мрачный, равнодушный, часами лежащий в одиночестве с погасшим взглядом. Женя умел быть центром самой веселой и занятной компании… но при этом обходился без близких друзей.

…Женя бывал жесток, зло ироничен, даже циничен, мог сильно обидеть ни за что. Но он же, как никто, умел искренне раскаяться, тяжко мучиться собственным проступком, убежденно призывать нас беречь все лучшее в себе, чутко, порой сентиментально – в самом хорошем смысле – реагировать на любую несправедливость, свою и чужую.

Да, он был всякий, но всегда необыкновенный. И постоянно менялся – не по беспринципности или приспособляемости, а от живости таланта и ищущего ума. Страдания и ранняя зрелость сделали его философом, когда жить осталось совсем немного. И из всех таких разных Вахтанговых победу одержал самый прекрасный, доказательство тому – бессмертная „Турандот“» (С. Гиацинтова. С памятью наедине).

«Нередко Вахтангов и я проводили свободные от спектаклей вечера, импровизируя сценки и образы. Вахтангов делал это с особенным мастерством. Часто он начинал свою импровизацию без предварительного плана. Первое, случайное действие давало импульс его фантазии. Он видел, например, на столе карандаш, брал его в руку, и то, как он делал это, становилось для него первым звеном в цепи последующих моментов. Рука его неуклюже берет карандаш, и немедленно лицо его и вся фигура изменяются: передо мной стоит простоватый парень. Он смущенно глядит на свою руку, на карандаш, медленно садится к столу и выводит карандашом инициалы… ее имени. Простоватый парень влюблен! На лице его появляется румянец, он конфузливо глядит на инициалы и снова и снова обводит их карандашом, пока инициалы не превращаются в черные бесформенные кружки с завитками. Глаза парня полны слез: он любит, он счастлив, он тоскует о ней. Карандаш ставит большую точку, и парень идет к зеркалу, висящему на стене. Гамма чувств проходит в его душе и отражается в глазах, в губах, в каждой черте лица, во всей фигуре… он любит, он сомневается, надеется, он хочет выглядеть лучше, красивее, еще красивее… слезы текут по его щекам, лицо приближается к зеркалу, он уже не видит себя, он видит ее, только ее одну, и парень в зеркале получает горячий поцелуй от парня перед зеркалом…

Так импровизирует Вахтангов дальше и дальше, пока это забавляет его. Иногда он берет определенную задачу. Пьяный пытается надеть галоши, опустить спичку в бутылку с узеньким горлышком, закурить папиросу или надеть пальто с вывернутым наизнанку рукавом и т. п. Изобретательности и юмору Вахтангова в таких шутках нет предела. И не только он, изображающий пьяного, смешон, но и сами предметы, с которыми он играет – спичка, папироса, галоши, пальто, – становятся смешными, оживают в его руках и приобретают что-то вроде индивидуальности. И еще много дней спустя юмор Вахтангова остается на предметах, оживленных им, и при взгляде на них становится смешно» (М. Чехов. Жизнь и встречи).

ВЕЙНБЕРГ Петр Исаевич

Поэт, переводчик, историк литературы. Публикации в журналах «Весельчак», «Искра», «Современник», «Сын отечества», «Русское слово», «Отечественные записки» и др. Один из учредителей журнала «Век» (1861). Сборники «Стихотворения» (Одесса, 1854), «Юмор. Стихотворения Гейне из Тамбова» (СПб., 1863), «Стихотворения. С добавлением юмористических стихотворений Гейне из Тамбова» (СПб., 1902). Исследование «Русские народные песни об Иване Васильевиче Грозном» (Варшава, 1872; 2-е изд., СПб., 1908), биографический очерк «Генрих Гейне…» (СПб., 1892, 1903).

«Из моих старых друзей и знакомых единственный, живший менее особняком, старавшийся поддерживать какую-то „литературную среду“, – был Петр Исаевич Вейнберг…Его почитали, уважали, знали. Его „Море“ обожала молодежь, но… Все-таки он был, – главным-то образом, – переводчик, „Гейне из Тамбова“, душа всех литературных вечеров, хранитель „честного литературно-общественного направления“. Худой, с приятными живыми манерами, весело-остроумный – он был совершенно лыс и в профиль походил на библейского пророка. Чудесная, с серым отливом борода его – не плещеевский веер. И борода у Вейнберга – как у Авраама.

Петр Вейнберг

Вероятно, в нем была еврейская кровь, не знаю, ибо этот вопрос никого, даже самого Вейнберга, не интересовал. Заслуженный литератор, знаток русского языка, талантливый стихотворец, всеми любимый Петр Исаевич – чего же еще?

…Неиссякаема была веселость и остроумие П. И. Вейнберга, как неиссякаемы его экспромты. Не существовало слова, на которое он тотчас не открыл бы рифму. Переписывались мы с ним всегда стихами.

…Вейнберговская нежность к литературе вовсе не была только книжной. Вечно заседал он в каких-то комитетах, в Фонде [литературном. – Сост.] работал бессменно, принимал всю литературную братию, бедствующим устраивал ссуды. Всех приходящих к нему, даже просто графоманов, терпеливо слушал. Кого следует – вышучивал, но с таким веселым, добрым юмором, что на него не обижались и графоманы.

Время, однако, шло. Старики, сверстники Вейнберга, – уходили, умирали. В литературе народились новые течения. Вейнберг не мог примкнуть к ним, конечно, да и попыток к тому не делал, слишком был искренен. Но он по-прежнему относился ко всему новому с интересом и благостью.

…Вообще Вейнберг не просто принимал всякий новый ветер, откуда бы он ни дул. Посильно разбирался, очень присматривался. Наиболее типичный из „стариков“, один проживший несколько лет среди „новых“ течений – не литературы только, но и жизни, – он был очень показателен. Где неизбежный разрыв между поколениями, где необходимая связь? Есть ли эта связь? Куда повернули дети, куда пойдут внуки?» (З. Гиппиус. Живые лица).

ВЕЛИЧКО Василий Львович

Поэт, публицист, переводчик восточной поэзии. Публикации в журналах «Северный вестник», «Наблюдатель», «Русская мысль», «Вестник Европы» и др. Стихотворные сборники «Восточные мотивы» (СПб., 1890, 1894), «Второй сборник стихотворений» (СПб., 1894). Мемуарный очерк «Владимир Соловьев. Жизнь и творения» (2-е изд., СПб., 1903). Друг В. Соловьева.

«Высокого роста, от него веяло Украиной, но семнадцатого века, певучей и задумчивой, запорожским рыцарством и мечтою о самостийности. Популярный поэт, он писал стихотворения на восточные мотивы, так как Восток багдадских калифов, купцов „Тысячи и одной ночи“, Стамбула и Арзрума близок Украине. Потомок украинского летописца Велички, человек со значительным состоянием, в своих местах и местностях он пользовался большим сочувствием крестьян, которых судил и рядил, сидя под наследственным старым дубом. Друг Владимира Соловьева, он написал посвященную воспоминаниям о философе интересную книжку…Он уехал вместе со своей племянницей Марией Григорьевной Муретовой, рожденной графиней де ла Барт, на Кавказ, издавать там казенную русскую газету.

Василий Величко

…Встретился я с ним уже через несколько лет. Редакторство его кончилось плачевно. Смелый, честный, независимый, он стал всем поперек пути. И туземцы, армянские богачи, и воротилы торговые, и кавказские чиновники сейчас же вооружились против него. Кончилось тем, что и газету у него отняли, и убытки материальные он понес, и либеральная наша пресса его стала в чем-то обвинять, и популярность его как писателя пошатнулась. Его стали травить…» (Н. Энгельгардт. Эпизоды моей жизни).

ВЕНГЕРОВ Семен Афанасьевич

Историк литературы и общественной мысли, критик, библиограф; редактор отдела литературы «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. Публикации в газетах «Новое время», «Русский мир», журналах «Слово», «Дело», «Вестник Европы», «Новь» и др. Монографии и книги «Русская литература в ее современных представителях. Критико-биографические этюды. И. С. Тургенев» (ч. 1–2, СПб., 1875), «История новейшей русской литературы. От смерти Белинского до наших дней» (ч. 1, СПб., 1885), «Основные черты истории новейшей русской литературы» (СПб., 1889), «Героический характер русской литературы» (СПб., 1911), «В чем особенность русской литературы 19 в.?» (СПб., 1912), «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (От начала русской образованности до наших дней)» (т. 1–6, СПб., 1886–1904) и др. Возглавлял издание «Русская литература ХХ в. (1890–1910)» (т. 1–3, М., 1914–1918). В 1910-х руководил «пушкинским семинаром» в Санкт-Петербургском университете, участниками которого были С. Бонди, В. Гиппиус, В. Комарович, Ю. Оксман, Ю. Тынянов, В. Шкловский и др.

«На критическом нашем Олимпе г. С. А. Венгеров несомненный и признанный Зевес – Зевес Благоволитель, – и есть у него этакое олимпийское всеприятие, всепонимание. Он даже Сологуба и Гиппиус принял в свое широкое лоно – и даже в них с умилением увидел старозаветных героев, бойцов и подвижников» (К. Чуковский. Обзор литературной жизни за 1911 год).

«Когда в положенный час в конце коридора появлялся на коротеньких ножках плотный и приземистый С. А. Венгеров с огромным, переваливающим его набок портфелем, мы торопливо бросали курить и толпились у входа в аудиторию рядом с фундаментальной библиотекой. В длиннополом черном сюртуке, с прямыми ниспадающими волосами, с черной, как оперение ворона, бородой, которая буйно росла у него чуть ли не из ноздрей, Семен Афанасьевич был похож на круглого майского жука, который вот-вот раскинет свои жесткие глянцевитые надкрылья. Он и действительно раскидывал их, то есть фалды своего старомодного одеяния, утверждаясь на кафедре, над которой слабо поблескивала золотом букв мраморная доска: „Здесь Н. В. Гоголь в 1834 году читал курс лекций по истории Средних веков студентам Санкт-Петербургского университета“. С. А. Венгеров неторопливо раскладывал вокруг себя книги, записки, конспекты, справки – все содержание своего огромного портфеля – и совершенно исчезал за их пирамидами. Только черные пытливые глаза да утиный нос выглядывали оттуда. Начиналось то, чего мы с нетерпением ждали целую неделю, – „пушкинский семинар“.

Происходившее в маленькой сводчатой комнате, едва вмещавшей двадцать – тридцать человек, трудно было определить как очередное учебное занятие. Это был литературный клуб, студенческая мансарда, зал парламента, аукцион филологических истин – все вместе. По мере движения обычного доклада, который читался одним из присутствующих, невообразимо накалялась общая атмосфера. Критические стрелы, коловшие докладчика, скрещивались в воздухе.

С. Венгеров и З. Венгерова

…Семен Афанасьевич сидел, блаженно покачиваясь и полузакрыв глаза, – ему нравились страстные раздоры молодежи, вспоминалась, должно быть, собственная студенческая молодость и накаленный университетский воздух 70-х годов, время позитивистов, народников и Некрасова. Мы платили ему глубочайшим уважением, не лишенным, правда, некоторой иронии („многоуважаемый шкаф“ – называли его некоторые из нас), и любили в нем удивительную терпимость ко всем нашим крайностям. Многие из нас справедливо подозревали за ней великую и жертвенную любовь человека, всю свою долгую жизнь отдавшего черному и неблагодарному труду накопления библиографических фактов и убористых, доступных только для лупы примечаний. Мы знали, что только под его благосклонным крылом позволено нам спорить и скрещивать самые острые мнения. Поборники „отвлеченной красоты“ и надменные „эстеты“ сидели здесь на одной скамье с будущими „социологами в искусстве“, адепты „точной науки“ вступали в споры с „импрессионистами“» (Вс. Рождественский. Страницы жизни).

«Тынянов – ученик Венгерова (как все). Он уверял меня, что Семен Афанасьевич говаривал: „Как! Вы собираетесь доказывать влияние Катенина на Пушкина… так ведь Катенин же несимпатичная личность!“

Потом Ю. Н. добавил:

– Зато он делал то, чего мы, к сожалению, с вами не делаем. Он натаскивал на материал. Помнится, мне нужна была какая-то статья Герцена; я спросил Сем. Аф., где она напечатана. Он возмутился: „Как, вы это серьезно?“ – „Серьезно“. – „Как, я вас при университете оставляю, а вы еще весь «Колокол» не читали!“» (Л. Гинзбург. Человек за письменным столом).

«– Я помню только три дня, когда я чувствовал себя свободным, – вспоминал он.

Эти три дня, проведенные на курорте на берегу Средиземного моря, так и остались единственными днями его отдыха. Остальные дни были полны напряженного труда. Многим, имевшим прикосновение к литературе, знаком был полутемный кабинет в большом доме на Загородном проспекте. По стенам – от пола до потолка – книги. Книги на полках, книги на длинном столе посреди комнаты, книги на этажерках. В глубине, у окна – письменный стол, заваленный бумагами, корректурами и раскрытыми для работы книгами, опять книгами. В кожаном кресле перед столом – крупная фигура человека, без которого немыслимо было представить себе этот кабинет, эту квартиру в большом доме на Загородном проспекте. Книгам уже нет места в кабинете, даже квартира мала, нужна другая квартира – в верхнем этаже. Это не простое коллекционерство. Каждая книга, каждый корешок с номерным значком – знак труда, шаг на трудовом пути ученого и писателя.

Двадцатилетним юношей С. А. Венгеров, готовя книгу о Тургеневе, обратился к автору „Записок охотника“ с вопросом: отпустил ли тот крепостных после „Хоря и Калиныча“? Уже тогда Семен Афанасьевич считал писателя учителем жизни, слово и дело писателя – слитными. В продолжение всей своей литературной деятельности он остался верен этой идее, позднее, уже в девяностых годах, получившей более определенную форму в статье „Героический характер русской литературы“ и в книгах „Великое сердце“, „Писатель-гражданин“ и других.

Он не открещивался от критики своих взглядов, ценил искренность и убежденность даже у своих литературных врагов. В последние годы его жизни некоторые из его учеников увлеклись формальным методом. Венгеров читал их статьи и книги, ходил на диспуты и говорил:

– Ведь так анатомировать художественное произведение – это все равно что лишать цветок аромата. Нельзя вынимать из художественного произведения душу.

Он отвергал формальный метод, но не отвергал талантливых последователей его, которые, по его мнению, просто заблуждались. На их нападки он не обижался. Кажется, он не умел как следует обидеться, так занят он был литературным делом, поисками истины в этом деле.

Для него русская литература была, как женщина, „очаровательна“. „В чем очарование русской литературы?“ – так назвал он свою последнюю книгу. Он любил русскую литературу не отвлеченно, не разумом, а всей душой, как другие могут любить только женщину.

Где-нибудь в провинциальной газете кто-то что-то напечатал, чья-то фамилия появилась в нескольких тысячах экземпляров под какой-то незначительной статьей, и вот Семен Афанасьевич, сидя у себя на Загородном проспекте перед большим письменным столом, уже заметил провинциального автора. Из письменного стола вынималась особая карточка, и на нее рука ученого заносила неизвестную фамилию. И Венгеров уже хотел знать, где автор родился, сколько ему лет, – и автора уже не могли совсем забыть, потому что есть критико-биографический словарь, составляемый Венгеровым. Автор зарегистрирован любящей и внимательной рукой. А если фамилия все чаще и чаще появлялась в печати, то Венгеров уже хотел получить автобиографию и бережно приобщал ее к своему архиву, заключавшему огромное количество ценных материалов.

Естественно, что этот человек, так любивший литературу и литераторов, был председателем Литературного фонда, вечно готовым прийти на помощь нуждающемуся. Александр Грин в 1920 году после смерти Венгерова говорил мне:

– Он был очень добрый. Придет к нему кто просто на квартиру и попросит денег, он дает – из своих, конечно, – а потом просит: „Только не надо пить, молодой человек, это для работы, вы работайте“. Такие деньги и пропить было стыдно.

„Русская поэзия XVIII века“, книги о Тургеневе, Гоголе, Аксакове и других писателях XIX века, издания Белинского, Пушкина, Шекспира, Шиллера, Мольера, Байрона, библиотека „Светоч“, „Критико-биографический словарь“, „Русская литература XX века“, многочисленные статьи и рецензии в журналах, газетах, энциклопедических словарях, и прочее, и прочее – от одной работы к другой, неустанно – и только три дня отдыха, о которых осталось воспоминание на всю жизнь» (М. Слонимский. Воспоминания).

ВЕРБИЦКАЯ (урожд. Зяблова) Анастасия Алексеевна

Прозаик, драматург. Публикации в журналах «Жизнь», «Начало», «Образование», «Русское богатство», «Мир Божий» и др., газетах «Русские ведомости», «Курьер» и др. Романы и повести «Вавочка» (1898), «Освободилась» (1899; отд. изд. М., 1902), «Злая роса» (1903; отд. изд. М., 1904), «История одной жизни» (М., 1903), «Дух времени» (кн. 1–2, М., 1907–1908), «Ее судьба» (М., 1912), «Ключи счастья. Современный роман» (кн. 1–6, М., 1909–1913; экранизация 1913, реж. В. Гардин и Я. Протазанов), «Иго любви» (ч. 1–2; М., 1914–1916) и др. Сборники рассказов «Сны жизни» (М., 1899), «Преступление Марьи Ивановны и другие рассказы и очерки из жизни одиноких» (М., 1902), «Мотыльки» (М., 1904), «Счастие» (М., 1905). Пьесы «Бесплодные жертвы. Семейство Волгиных» (1897; Александринский театр, 1898–1902; М., 1906), «Мираж!» (1895; Малый театр, 1895; М., 1909), «Дети века (Эфемериды)» (СПб., 1900).

Вербицкая

- К ней свысока относится Парнас,

- Ее поставив вне литературы:

- Ах, Искренность! твоей фюрирутуры

- Хрусталинки на крыльях – бред для нас…

- Парнасу вторит Критика: «Она

- Способна развратить, всмотритесь в туры

- Ее идей…» И вот для креатуры

- Читательской она, как грех, нужна…

- Но несмотря на все ее бессилье

- (Верней – благодаря ему!), обилье

- Поклонников – печалящий симптом:

- Находит в ней охотник за бациллой

- Разврата то, роднящее с гориллой,

- Чего она не вкладывала в том…

«„Я чувствую веяние… новой морали, грядущей в мир… Я ищу нового, ищу страстно и скорбно… Быть может, я часто заблуждаюсь… Но не заблуждается лишь тот, кто идет по торной дороге… Никакие тернии не исколют в кровь его ног. Спокойно шествует он в глубокой пыли Повседневного… Быть может, я никогда не решу затронутых мною вопросов, но ведь прелесть жизни не в том, чтобы найти и успокоиться, а в том, чтобы искать…“

Кто это пишет? Лютер? Ян Гус? Лев Толстой?

Нет, это пишет вот эта самая г-жа Вербицкая, сочинившая эти самые „Ключи счастья“. В московской газете „Утро России“ она поместила недавно статью о самой себе, – и эта цитата оттуда. Оказывается, мадам Вербицкая не только пишет бульварные повести, она еще ходит по терниям, ноги ее в крови, и чуть ли не на Голгофу идет она пострадать за новую грядущую мораль.

…Все это было бы только смешно, но вот из дальнейшего оказывается, что сочинения г-жи Вербицкой разошлись за десять лет в 500 000 экземпляров, что, покуда мы тут сидели и от скуки бранили „Анатэму“, – эти милые „Ключи счастья“ за четыре, кажется, месяца достигли тиража в 30 000 экземпляров и что, судя по отчетам публичных библиотек, в Двинске, в Пскове, в Смоленске, в Одессе, в Кишиневе, в Полтаве, в Николаеве больше всего читали не Толстого, не Чехова, а именно ее, г-жу А. Вербицкую. „Я человек скромный, – пишет она, – и не буду докладывать, какое место по спросу занимала я уже в 1906 году, как раз после «великой разрухи»“. Из этого явствует, что „по спросу“ она занимала первое место.

Действительно, раскрываю наудачу первый попавшийся библиотечный отчет и вижу, что там, где Чехова „требовали“ 288 раз, а Короленко 169, – там г-жа Вербицкая представлена цифрой: 1512» (К. Чуковский. Вербицкая).

Анастасия Вербицкая

«В разговоре с Тиманом [директор кинофирмы „Тиман и Рейнгардт“. – Сост.] решили начать с экранизации „Ключей счастья“ Вербицкой – модного романа тех лет – и условились о совместной поездке к писательнице, чтобы договориться об условиях.

Свидание с Вербицкой, о творчестве которой велись бесконечные споры, меня заинтересовало. Одни видели в ней борца с пошлыми цепями устаревших „домостроевских“ традиций, другие – развратительницу молодежи, третьи просто зачитывались остро закрученными сюжетами ее длинных романов, не разбираясь в том, развращают они или просвещают. Я предполагал встретить худую, нервную, большеглазую брюнетку и был поражен, увидев немолодую, деловитую, упитанную блондинку со слегка вздернутым носиком, на котором небрежно присело пенсне. Вербицкая, слегка прищурив близорукие глаза, равнодушно выслушала речь Тимана о его желании экранизировать „Ключи счастья“, затем сказала:

– Я направлю к вам своего юриста. Вероятно, нам придется заключить договор. Вы предложите свои условия, а я посмотрю. Если они подойдут мне, подпишу.

Потом, как бы покончив с Тиманом, Вербицкая повернулась ко мне.

– Так, значит, вы и режиссер? Я видела вас в Протасове. Гениальный Лев Николаевич! Перед ним я всегда склоняюсь с благоговением! Знаете, какая у меня идея? Я хотела бы видеть мою Маню Ельцову на сцене. Как вы думаете – это будет интересно? Только какая артистка сможет ее сыграть? А? Бедная Вера Комиссаржевская! Почему она так рано ушла от нас! Она бы смогла. Верно? Вы ее знаете, ведь вы играли с ней, я помню вас по ее гастролям в Москве.

Я не успевал отвечать на вопросы Вербицкой, пока она не вздумала раскурить свою папироску. Тогда я сказал, что ее героине должно быть на вид не больше семнадцати-восемнадцати лет. А подлинную молодость трудно заменить даже большим талантом.

– Это верно, только молодая не сумеет сыграть такую, как моя Маня. Возьметесь вы переделать роман для сцены? Я очень занята, у меня издательские дела, потом я пишу новую книгу. Я только смогу отредактировать уже готовую пьесу. Ведь все равно вам надо будет для кинематографа как-то переделывать мои „Ключи счастья“, так уже заодно.

Я подумал, что, пожалуй, она права, и согласился. Вербицкая тотчас же встала и простилась с нами.

…Вербицкая осталась довольна инсценировкой своего романа и посоветовала мне скорее записаться в члены Всероссийского драматического общества по охране авторских прав» (В. Гардин. Жизнь и труд артиста).

ВЕРЕВКИНА Мариамна (Марианна) Владимировна

Живописец. Участница выставок объединений «Der Blaue Reiter» («Синий васдник»; с 1912), «Бубновый валет» (1910), в «Салоне» С. Маковского (1909), «Салонах» В. Издебского (1909–1911). Картины «Сельская дорога» (1907), «Валторны» (1909), «Красное дерево» (1910), «Распятие» (1911) и др. Жена А. Явленского. С 1896 – за границей.