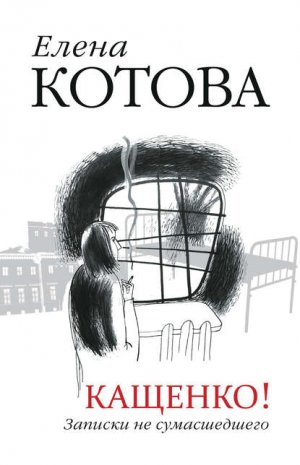

Кащенко. Записки не сумасшедшего Котова Елена

Это значит, я снова вернулась к своему окну после завтрака. Стою рядом с ним с кружкой свежезаваренного чая и с сигареткой, конечно. Я ничего не думаю, я просто не могу представить себе Алину жизнь, хотя еще недавно казалось, что могу.

– Ох, – вздыхает окно, – что тут непонятного? Стандартная история… Родители развелись. С отчимом отношения непонятно какие. Матери она не особо нужна, разве что насолить бывшему мужу. Тот пытается заглушить чувство вины.

– Получается, родители девчонку загубили? – я не произношу этих слов, это безмолвная мысль, но окно слышит ее:

– Я наблюдатель, а не морализатор, – заявляет оно мне, снова усмехаясь под шум вентилятора, который урчит, ворчит сам по себе, и непонятно, почему он производит эти звуки, ведь он давно сломан. – Прикинь, Але не надо думать, где взять деньги на маракуйю и сапоги… Она убедила себя, что ей трудно учиться, а работать вообще невозможно, она же не может сосредоточиться. Чем пустоту заполнять?

– Да, невозможно, наверное, сутками креститься и бить поклоны.

– Возможно, невозможно… Не знаю. Она пустоту болезнью заполнила, холит, поливает ее бережно, как любимый цветок.

Вот и весь сказ.

Отлепляюсь от окна, оно ворчливое и неласковое сегодня. В палате сестра-хозяйка проверяет ногти.

– Так, тупые? – спрашивает меня.

– Тупые, тупые, а вообще это гель! – поднимаю я глаза на нее.

– Ну ладно… Пока… А ты, голуба? – обращается сестра-хозяйка к Оле. – Пилить будешь или будем резать?

– Я подпилю.

– Ну ладно… А тебе, дорогуша, точно резать. И тебе резать, и тебе. Сейчас к вам с ножницами приду.

Представляю, как еще через несколько дней мне откромсают ногти канцелярскими ножницами. Дай Бог, чтобы это была моя самая большая проблема. Странно, почему про ногти вспомнили именно сегодня? Неужели Марианна спровоцировала? Дурацкая мысль…

Вечером, в «телефонное время», звонит мой британский адвокат. Да, еще есть и такой. Уголовка не только в России. Точно такая же – параллельно – в Лондоне. Что они могут там расследовать без меня – вопрос загадочный. Но установка, полученная с политических верхов, что надо вывести на чистую воду русскую коррупцию, не дает англичанам возможности признать, что нельзя преследовать человека за одно и то же в двух странах. Нельзя этого делать! Запрещено международными законами. Но Служба королевских прокуроров не спешит, выжидает. Что ждут, они, видимо, и сами не знают. Может, что я от русского следствия сбегу и тут же рвану в Лондон? На шопинг, например… Поэтому вынуждена держать и английского адвоката. Господи, они меня уже давно разорили…

Итак, Мэтью, мой английский адвокат. Мэтью обстоятельно расспрашивает, какие тут условия, чем вообще могли руководствоваться следователи, закрывшие меня в luna bin, в дурку… Не думаю, что он за меня страдает, хотя он очень и очень неплохой человек. Но вдруг в подробностях тутошнего бытописания всплывет что-то стоящее для целей моей защиты в Лондоне.

– Я помню, как ты плохо себя чувствовала всю зиму, – говорит участливый Мэтью. – У тебя кружилась голова, ты была в таком подавленном состоянии. Это стресс, ясно совершенно. А сколько раз ты падала? Ты сломала руку, потом упала и порвала что-то на ноге, правильно? А потом еще писала мне, что в театре упала на лестнице и тебе поставили диагноз – сотрясение мозга. Это же все от стресса!

– Мэтью, это ты к чему? – спрашиваю я.

– К тому, что ты, на мой взгляд, не можешь ходить на допросы. С такой явной сосудистой патологией в Британии тебя точно освободили бы от уголовной ответственности!

– А это ты к чему?

– Не знаю… Просто теоретически: что будет, если они признают, что у тебя нервное расстройство? Ведь это, скорее всего, так и есть?

– Мэтт, у нас нет понятия «нервное расстройство». Тут не неврологи, тут психиатры. Либо я псих, либо здоровый человек.

– А что будет – чисто гипотетически, – если они признают, что ты психически нездорова?

– Применение статьи 81 УПК… Вызовут судью из местного суда и прокурора. Скажут, что пришли к заключению о том, что я психически нездорова. Решением суда назначат принудительное психиатрическое лечение. Будут лечить месяцев шесть. А может, и год, это как пойдет. В общем, ровно до того, пока они же не признают, что теперь я вылечилась. После этого следствие продолжится.

Мэтью молчит, я ясно вижу – именно вижу, – как он офигевает.

– I can't believe this. Russia is a First World country! It’s twenty first century, c’mon! This sounds like dark ages.

– It is, what it is, Matt.

– You mean, that if they find you unhealthy, they will institutionalize you and put you on compulsory drug treatment? This is unheard of![2]

– Да, но мы с тобой знаем, что я психически здоровый человек, правда?

– Правда… Я понимаю… Ничего другого не дано. Все это чудовищно. Ты будешь писать в Европейский суд по правам человека?

– Посмотрим…

Что я могу сказать Мэтью? Буду я писать в ЕСПЧ или не буду? Если будет о чем, наверное, напишу. Но о чем писать? Пока же все по закону. Следователи видели мои сломанные руки-ноги, мои гипсы и лангетки. Они решили проверить, а не симулирую ли я. Я же могла гипс и на здоровую руку привязать, правда? Плевать, что со сломанной рукой, а потом и с ногой в лангетке я все равно ходила всю зиму на допросы. Надо прикрыть свою задницу и проверить. Сунулись в поликлинику, изъяли историю болезни. А там – неврология. Будут следаки вникать в то, что астено-невротический синдром и проблемы с мозговым кровообращением – это болезни, которые могут превратиться в хронические, могут сделать меня инвалидом, но при этом никакого отношения к психиатрии не имеют? Не будут они в это вникать. У невролога была? Падает? Значит, надо проверить, чем больна. А вдруг она под конец следствия закосит под психа? Отрежем ей эту возможность. Пусть дадут справку, что она не псих. Надо для этого ее на месяц закрыть в дурдом? Не вопрос, закроем. Все по закону. Умная девушка из Нью-Йорка так все и объяснила себе и остальным в «Фейсбуке». По закону же все!

– У тебя какое произношение? Оксфордское? – на лавочку, где я подзаряжаю телефон для следующего дня, садится Марианна.

– Какая разница… – мне страшно неохота ввязываться в разговор с этой особой, тем более что у нее задачи гораздо более важные и масштабные, чем выяснять, какое у меня произношение.

– …тени «Версаче»… скажите ему, в левом ящике лежат. Там же блеск для губ, тональник, пудра. Ящиком ниже – несессер. Я вас не прошу комментировать, разрешат ли мне ножницы, ваше дело записывать за мной. – Тут Марианна переходит на повышенные тона. – Вы поняли меня? Повторите, что поняли. Дальше. Тут очень жарко, пусть привезут голубые шорты непременно, белые носки и теннисные тапочки. И обе ажурных блузки, они в шкафу висят… Непременно пеньюар, тут такие мальчики-санитары, ясно? Пеньюар! По буквам диктовать? Все вы слышите, не прикидывайтесь!

Монолог продолжается долго, список, похоже, бесконечен. Но ничего бесконечного не существует, и, нажав отбой, Марианна снова возвращается к моему английскому. Я делаю вид, что не слышу.

– Все, в ком проглядывает хоть какая-то незаурядность, прошли трудный путь, – делает заявление Марианна. – Это я о тебе. Это и обо мне тоже, мы с тобой одной крови, это мне ясно. Я вот…

Дальше – невнятное бормотание, доносятся только обрывки: «…под лавкой в плацкарте спала, в тамбуре… между вагонами на сцепке стояла, менты меня искали. Так и не нашли, я их всех… Отчество меняла… Четыре паспорта…»

– Вы, наверное, в разведке работаете? – я все-таки не удерживаюсь.

Эта мысль Марианне явно нравится, она заявляет:

– Да! И не в одной! И не только в разведке… – и снова следует неотчетливое бормотание. Я ржунимАгу. Про себя. Я смеюсь не над Марианной, конечно. Но вот это противоречие, этот абсурд – несчастная, однозначно психически нездоровая женщина, при этом красивая, и этот текст – ну это очень смешной текст! Что с этим поделать?!

Вечером в «курительно-какательном салоне» ничего нового. Ничего, что добавило бы новые сущности. Ну, новые оттенки, новые сюжеты… Ну, выяснились фантастические подробности из сексуальной жизни восемнадцатилетней беззубой Анечки – бабушкиной внучки, – изложенные невнятным, омерзительно матерным речитативом. Кому она излагает истории своего секса то ли в Ростове, то ли на каком-то московском вокзале, где она… – непонятно что? «Салон» занят препирательствами по поводу очереди к толчку, pardon my French, как говорится.

Марианна снова требует санитаров для укола, не доверяясь сестрам. Сквозь стеклянную дверь мы видим из палаты, как идут три бугая… Ясно, что Марианне их появление доставляет острое наслаждение. В нашей палате опять хохот:

– Мальчики по вызову!

Марианна показывает мальчикам отнюдь не только попу… Она лежит на ложе из банкеток без трусов, изо рта льется скороговоркой мат…

Практически те же словесные помои льются и из телевизора. «Предъявите билет! Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета нет!» Совершенно то же самое, что в нашем отделении, только без мата. Все по закону…

Проходит еще один день, моя жизнь тут, похоже, становится рутиной…

– День сурка, – устраиваясь в постели, произносит на соседней кровати Оля, замечательная Гаврилова Оэм.

Следующим утром я думаю лишь о том, что сегодня в Москву из Нью-Йорка прилетает сын. Я отговаривала его лететь в ту ночь, когда узнала, что наутро меня закроют в Кащенко… Зачем прилетать? Да, мы с зимы мечтали о его приезде, планировали, но раз я буду в больнице, какой смысл? Потеря времени для него и лишняя травма для меня: смотреть на него через окно с решеткой и думать, как классно мы могли бы провести время.

– Нет, мамсик, – повторял мне сын в ответ на мои доводы, – тебе именно там больше, чем где бы то ни было, нужна поддержка. Я приеду к тебе. Буду носить тебе передачи, буду готовить вкусненькое. Буду приходить к тебе каждый день, а если не будут пускать, я буду стоять под окнами и прыгать козликом, чтобы тебя повеселить. И не отговаривай меня!

Последнюю неделю я тешила себя призрачной надеждой, что мне, может быть, чудом удастся убедить врачей отпустить меня к приезду сына. Ведь они еще в первую неделю сказали мне, что убеждены в том, что я психически здорова! А уже почти три недели прошло! Они искушали меня словами о том, что ненужная жестокость им не по сердцу… Что они не звери, а врачи. Завотделением рассыпалась в заверениях, что она сумеет договориться с главным врачом о том, чтобы отпустить меня, когда сын уже будет в Москве. Я написала заявление, «чтобы было на чем резолюцию наложить», как велела мне эта стерва. «Мы поговорим, постараемся… Во вторник – вряд ли, а вот в четверг…»

Ксюха-«Хармс» все повторяла: «Ленка, четверг – твой день, вот увидишь». Татьяна Владимировна и Оля мотали головами, не верили, что меня выпустят, но тоже надеялись. Увы.

Юрка будет в Москве восемь дней. Я буду говорить с ним по телефону бодрым голосом, он будет приходить и стоять под окнами. Сколько раз мы увидимся за эти восемь дней? Нельзя… Нельзя думать о том, как бы мы могли провести эти восемь дней. Зарываюсь в подушку, впервые плачу. Этого тоже делать нельзя…

Зато сегодня выписывают «Хармса» и Татьяну Владимировну. На их койки заселяют девах из «промежуточной», «полу-надзорной» палаты. Одна из них – та самая, что механически играет на пианино, та, что плакала в мой первый день тут за занавеской, разговаривая с мамой… «мама, ты мне так нужна, зачем ты меня сюда отдала…». Сейчас она сидит за столом с остановившимся взглядом и жует банан.

– Я рада, что тебя к нам поселили, – говорю ей.

– Я на волю хочу, домой! А меня в шестую перевели, думают, мне от этого счастья добавилось!

Налицо типичная депрессия. Куда ей на волю? Этот остановившийся взгляд и перманентное уныние на лице. Шаркающая походка, обвисший живот. Ей на вид лет двадцать шесть – двадцать восемь. Эх, «Хармс», «Хармс»… Какая же ты сильная девчонка. Какая красавица! Сегодня, когда ты переоделась в «штатское» – не могла глаз от тебя отвести… Загляденье: узкие бедра, длинные ноги, тоненькая талия. На вчерашних папильотках волосы превратились в кудри, стянутые в стильный хвост.

У Ксении в прошлом году украли трехлетнюю дочь, через два дня вернули… Ее рассказ о том, как муж бежал от детской площадки за черным джипом, а она, выхватив из коляски пятимесячного ребенка, вцепилась в старшего, пятилетнего сына, уговаривая его не кричать… Как это передать? Ее рассказ о телефонных угрозах убить всех троих детей! Сейчас с ними только Ксюхин муж. Он приходил сюда, в девятое отделение острых психиатрических заболеваний и судебно-медицинской экспертизы. Они стояли, обнявшись, у окна, шепча что-то друг другу. У мужа умное интеллигентное лицо, в нем, как и в жене, чувствуется скрытая сила. Ему тридцать один, ей двадцать семь.

Ничего толком не знаю про уголовное дело Ксюхи-«Хармса», но ясно, что ей приходится выбирать между ужасным и жутким. Конечно, нервы у нее издерганы, конечно, она не в себе. А кто был бы в себе, когда похитили ребенка? Ксюха могла бы дать волю нервам в надежде, что ее признают больной. Такой диагноз дал бы ей защиту от бандитов, заказавших ее и укравших у нее ребенка, но закрыл бы ее в психушке на долгие месяцы, если не годы. Причем не тут, в Кащенко, а в каком-нибудь интернате… Это практически смерть. А она нужна своим детям. Ей необходимо бороться.

Ксюха решила замкнуть нервы на замок, получить справку о психической вменяемости и быть с детьми. Теперь, скорее всего, «заказ» будет раскручиваться дальше, и что будет с ней и с детьми? Вот такой выбор у моего родного «Хармса»… Она рыдала всего один раз в курилке: «Я бы всех сдала, но за детей боюсь»…

«Хармс», милый «Хармс»! Мне так плохо без тебя, без твоих «падающих старух», без матерка, без твоей нежности ко мне, да, в общем-то, и ко всем. Мне так страшно за тебя. Тебе двадцать семь, у тебя трое детей, а ты попала в такую кашу…

«Переселенка» в палате номер шесть, грустное создание, по-прежнему задумчиво жует банан…

– Ангела нашего во вторую, в надзорку отправили!

– Вы чё? – вскидывается кто-то.

Я лежу, теперь не уткнувшись в подушку, а глядя в потолок. Аля допрыгалась, донылась, лелея свою болезнь и изводя своей «неправильной» схемой врачей. Теперь она в надзорной, чтобы жизнь медом не казалась. Вчера я взяла ее за руку, все еще надеясь воззвать к остаткам разума. «Ой, осторожно, тут болит!»

– Где болит?

– Вот тут, где капельницу ставили… – Аля показала на крошечную красную точку от иглы.

Сегодня ей придется спать во второй палате, где воняет мочой, где больные ходят под себя, где ночью сидят на полу, а днем крадут друг у друга трусы, полотенца и все, что плохо лежит. Где бородатая Вика постоянно ходит в туалет, сует два пальца в рот, чтобы вырвать только что принятые таблетки, а остальное время, не переставая, плачет и мычит… Вернут Алю в шестую через несколько дней, – может, поймет, насколько все относительно. Ее беда – точка от укола. Как ее сравнить с жизненной трагедией «Хармса»? Если Але откроется разница – значит, выздоровела. Но не уверена, что Аля сумеет это понять: девчонку уже и так залечили при полном ее непротивлении и всеохватной любви к себе, к врачам и к своей болезни.

Но все равно я не в состоянии понять, зачем Алю перевели в жуткую, звериную, вторую надзорную палату? Она что, в шестой палате стала социально опасна? Нет. Ее что, во второй палате будут лечить по-другому, чем в шестой? Тоже нет. Зачем стерве-завотделением нужно к ее страданиям от болезни добавить еще и эту новую травму, поселив среди озверевших, невменяемых существ? Это что – шоковая терапия? Тогда это поразительно жестоко. Не мне в этом разбираться, но это даже не шоковая терапия, а просто врачебное бессилие. Але настолько плохо внутри себя самой, что, боюсь, перед этим меркнут даже ужасы второй «надзорки». Она не так остро их воспринимает, как это было бы, к примеру, со мной. Ее ад внутри, и ей безразличен запах мочи и блевотины, ее не трогает полная невозможность общаться с кем-либо во второй палате. А как ее можно лечить – помимо лекарств, – если не общением, теплотой? Я ничего не понимаю.

Напротив меня угрюмая девушка по-прежнему жует банан. Доела, спрашивает:

– Чье печенье? Можно?

– Раз лежит на столе, значит, можно, – отвечает Оля, единственная оставшаяся в палате из «стареньких». Видно, что угрюмая, тупо жующая девушка ее страшно раздражает.

Я выхожу в коридор.

– Котова, тебя вообще сегодня не слышно, не видно. Я же должна тебя описывать, а что я напишу? Что притихла? – обращается ко мне дежурная медсестра, бабушка со стальными зубами.

Неожиданный поворот. Медсестре надо меня описывать? Это, наверное, и так должно было быть понятно, я просто как-то не задумывалась. Зачем-то ввязываюсь с бабушкой в разговор, бабушкино резюме сводится к тому, что «все кругом бандиты, закона никакого и справедливости никакой. Волчьи нравы. Что ты рвешься отсюда, тут не сахар, но все лучше, чем на нарах. И стучишь все время на своем… этом… буке. Телевизор бы посмотрела, тебе тут отдыхать положено».

Эта бабушка-старушка описывает мою психику, моя жизнь на капелюшечку зависит от ее оценок моего внутреннего мира. От этого ли или просто так вдруг снова заиграли краски, обострились чувства? Даже чересчур.

Иду в курилку, сама не знаю, зачем. Все те же лица. Гаврилова Оэм и Нина, похожая на Джоконду, собираются опять мыть полы. Мы открываем окно, чтобы дышать воздухом. Стою, глотаю воздух, он кажется мне свежим и густым, как только что сваренный, пахучий бабушкин кисель. Нытье и перепевы за спиной, уже наизусть знакомые, портят удовольствие. Отлепляюсь от окна, бычарю окурок, поворачиваюсь к двери…

Я еще ни шагу не сделала, я только повернулась от окна! В лицо ударяет смрад, смесь запахов немытого тела, грязных тапок, мочи, остатков обеда… Он, как удар океанической волны, безопасный, но на мгновение оглушающий, на секунду лишает всех чувств.

Возвращаюсь в палату. Банан дожеван. Печенье тоже. Унылая девушка, играющая нам унылую «Лунную сонату», теперь уныло жует шоколад, оставленный в палате «Хармсом»…

Воздуха глоток

Ура-а-а! Всегда можно найти способы устроиться! Вечером вернулась снова в наш «салон» с гениальной идеей: а почему, собственно, я не мою полы? Тут же и вызвалась мыть туалеты и курилку. Фигня вопрос! Если не шваброй, а руками, подоткнув больничный халат – не в своей же одежде! – то выходит чище и быстрее. Взамен можно еще с полчаса, открыв наше – точнее, мое личное – окно, делать вид, что мытье продолжается, и дышать нормальным воздухом, выгнав, к свиньям, всех больных. Побыть в одиночестве – вернее, наедине с окном. Вдруг явственно слышу надрывный голос Валерия Леонтьева: «Ну а пока не вышел срок, жизнь, дай мне воздуха глоток…» С утра снова вымыла полы и унитазы, к изумлению медперсонала. Они в восторге, но вроде смущены:

– Ох! Кто сегодня полы моет! Надо же! Слушай, Котова, а может, тебе не стоит?

– Почему это мне не стоит?

– Ну… А зачем тебе? Отдыхай, другие помоют.

– А мне тоже хочется.

– Тебе чего, сигарет дать или кипяточку? Ты не стесняйся.

– Да нет, я не за сигареты, я за свежий воздух. А можно, сын сегодня масла пронесет, а то у нас дверь скрипит, пятую ночь не спим?

– На свои купит? У нас денег на масло нет.

Вчера стукнуло ровно полсрока до «дембеля». Или не вчера? В законе 73-ФЗ изначально срок судебно-психиатрической экспертизы был «до двадцати восьми дней», а года полтора назад в «новой редакции» стал «до тридцати». Зачем добавили два дня, что это меняет? Кроме гипотезы, что депутаты способны оперировать только круглыми цифрами, ничего в голову не приходит. Голова пустая… совсем. В этом есть своя прелесть.

Выхожу из сортира, снова окатывает – после воздуха – плотная, упругая волна смрада и духоты. Иду по коридору, понимая вдруг, что перед глазами – эпизод из «другого кино»… Братья Коэн, где вы?

В столовой, как всегда, сумрак, тут окна на северную сторону. На стене кривляется телевизор. Человек пятнадцать вперились в экран, глаза невидящие, и даже не понятно, стоят ли между ними и экраном иные, не видимые другим, их собственные образы. Когда я была маленькой, то иногда пыталась не думать. Как сделать так, чтобы в голове не было ни одной мысли? Вот сейчас – тут я зажмуривалась – я не думаю. Но я же думаю о том, что я не думаю… Можно ли вообще не думать, ломала я голову над этим вопросом. И сейчас я этого не знаю, но я уже не думаю об этом. Вечный сумрак столовой, окна на северную сторону. Женщины в одинаковых халатах, розовых, голубых, невидящим взглядом смотрят в экран, такой громкий с утра пораньше, блестящий, разноцветный, позолоченный. Еще человек десять просто сидят, положив головы на столы. Затылки, макушки… Крашенные хной волосы, отросшие корни, седые патлы, раскиданные по столам, кое у кого платочки…

По коридору вальяжно идет девушка с мрачным выражением лица, одетая в… коктейльное платье! Серо-серебристое, с воротом «водолазкой», совершенно «в обтреск» и радикальное мини, оно собралось складками под плотным круглым животом и вокруг рульки на талии… На ногах – короткие белые носки и грязные пушистые розовые тапки. «Кенгуру»… Опустив плечи, ссутулившись, она идет через толпу призраков в халатах, которые сидят, приклеившись к экрану или уронив голову на стол. Серебристое платье отбрасывает блики в полумраке столовой. А кругом сидят и лежат, разбросав патлы по столам, женщины в байковых халатах. Ассоциация со скульптурами пороков Шемякина на Болотной – очевидна. Источник вдохновения скульптора – тоже.

Надо же! Живешь в Москве, ходишь по улицам, смотришь на скульптуры, а осмыслить, откуда они возникают, – в голову не приходит. Оказывается, все реальны, они есть, существуют на самом деле! Надо только места знать.

Днем пришел сын, накануне он отсыпался после перелета, бегал на рынок и готовил для меня обед. Акт неслыханной щедрости со стороны руководства отделения: сына пустили ко мне в неприемный день. Все-таки в нашей стерве есть какая-то человечность. Она уже столько дней не пускала ко мне никого, что теперь, узнав, что прилетел сын, прилетел из Америки специально ради мамы, – даже она не в силах не сделать послабления. Два часа – целых два часа – мы провели наедине! В тамбуре между внешней стальной дверью и внутренней. Мимо шмыгали санитарки, сестры, больные со свободным выходом, таскающие за санитарок бидоны и кастрюли, а мы ничего не замечали… После обеда вся палата обсуждает моего мальчика. Все-таки новая тема, а то рецепты панакоты и рассказы о родах уже не развлекают.

К вечеру прибегает наш ангел из надзорной палаты, уже почти веселая. Пальцы, правда, еще ходят ходуном, но в глазах нет страха, есть азарт. Невероятные перепады настроения. Азарт у Али от события! У нашей гаишницы, как выяснилось, день рождения. Скинулись, кто захотел. Галинина коньячная подруга сбегала на угол купить цветы. Решили перформанса в столовой не устраивать, а зазвали именинницу в палату номер шесть. В придачу к цветам и поздравлениям Тамара Петровна получила от нас в подарок песни. Хором мы старательно выводили: «Вот кто-то с горочки спустился», «Клен ты мой опавший», «Ах, эта красная рябина»… На этой чудной волне идем с тихой девушкой Ниной, похожей на Джоконду, мыть наш «унитазно-раковинный салон».

В глазах Нины тоска и тревога, точно такие же, как у других, но в Нине это особенно трогает. У нее клиническая депрессия, а она рвется домой, где двое детей, при этом ни она, ни ее муж не способны разговаривать с врачами, а муж, по-моему, особо и не рвется. У мужа и у Нины – полное отсутствие навыков общения. Нина недомолвками – не потому, что утаивает, а потому, что не может выразить, – говорит о страхе, что муж «заведет себе кого-нибудь», пока она тут находится: второй месяц же! Я слушаю и смотрю на окно, у меня вопрос к нему, к моему окну, которое видело и знает все: «А может, муж и есть первопричина Нининой депрессии?»

Вижу, как окно морщится от моего вопроса, как бы говоря: «А какая разница? Ясно, что депрессия не от хорошей жизни, а от конкретной причины. Нина докапываться не хочет и делать с ней тоже ничего не в состоянии… Она способна только горевать о том, что ее держат в больнице. Чем в этом смысле она отличается от Али, которая лелеет свою болезнь и уповает на стерву-докторицу? От наркошей, которые требуют, чтобы их выпустили, ибо они “здоровы”, до первой попойки, заканчивающейся приездом ментов?.. В этом смысле и Нина похожа на них, только она приятная, неглупая и нежная, но и она ищет причины своей печали и избавления от нее в чем угодно, только не в собственной жизни».

– Так, это и есть болезнь? – произношу я беззвучно.

– Да, это и есть болезнь. Потому я не морализатор, а всего лишь наблюдатель. Никто не знает, как им помочь, никто! Только они сами могут себе помочь, но у них нет на это сил. Тебе это не понятно? Это же просто! Другие им не помогут, а у них самих сил нет, ясно?

– Думаешь?

– Да и ты сама так думаешь. Когда думаешь. И нечего язвить по поводу нашей замечательной медсестры, которую ты зовешь «Ханжеским прахом», она права: такое может случиться и с тобой, и со мной.

– И с тобой тоже, – смеюсь я.

– С вами тут с ума сойдешь, – ворчит окно.

«Мама, не надо свечки, это прослушка!»

К чертям, к чертям, к свинским собакам! Не хочу и не буду больше ходить в сортир с одной сигаретой. Она мнется, ломается. Да и что за радость – вытягивать помятую сигарету из кармана? Хожу в «салон» снова с пачкой, аккуратно достаю свеженькую сигаретку, вытряхиваю зажигалку, не спеша прикуриваю. После мытья «ванно-какательного салона», когда больные нетерпеливо просовывают головы в дверь, рявкаю на них не хуже покинувшего нас «Хармса», что не фига лезть, нельзя, мы еще не домыли. Прошу Верочку посидеть на стуле у двери, охраняя вход. Верочка – изящная девушка с лицом солдафона, утомленная борьбой за выживание, объясняется только с помощью ненормативной лексики. Сама иду в душ и цивилизованно моюсь. Тру щеткой ноги и особенно пластиковые тапки, как обычно.

Хватит быть матерью Терезой для наркошей и депрессняков – вампирят и вампирят своими булькающими, невнятными, лишенными смысла жалобами, что их, совершенно здоровых людей, держат в темнице. Какое, к черту, здоровье, если вон трое в ряд сидят у плинтуса и сами подняться не могут, а на руках и ногах трофические язвы от инъекций!

– Ты что, в ноги колешься? Зачем? – спрашивает Аля худенькую блондинку Катьку. Черты лица у Катьки точеные, но лицо красное, как обожженный кирпич.

– Начнешь – сама поймешь зачем, – хрипло бросает она в ответ.

– Лен, ты этот халат купила где? – боднув воздух подбородком, спрашивает «зеленая Шанель». Этот вопрос она уже задавала мне раз пять.

– В Караганде, – отвечаю, противореча ранее данным показаниям, согласно которым кашемировый халат был приобретен в Saks Fifth Avenue. Я сегодня раздражена, но это ни на что не влияет, новая версия устраивает «Шанель» не меньше старой, судя по ее удовлетворенному «а-а-а…». Она опускает голову, затягивается, отхлебывает чай по-кащенски и впадает временно в нирвану.

Даю отлуп попрошайке сигарет Елизавете Борисовне, представлявшейся несчастной старушкой, которую обобрали и запихнули в дурку родственники. За пару недель прояснилось: старушка, оказывается, года три назад по пьяни переписала свою квартиру на любовника, родственники или дети с ним судятся и доказывают старухину невменяемость.

– Елизавета Борисовна, что вы клянчите? Сортир помойте, вам сигарет дадут.

– Я мыла.

– Еще раз помойте, если сигареты нужны.

– Ты же мне раньше давала.

– Раньше давала, а теперь кончились.

– И что, не дашь больше? Тогда оставь покурить.

Это Ноздрев. «Не хочешь коня, купи шарманку… Ну, дай мне, по крайней мере, влепить тебе одну маленькую безешку».

«Разведчице» Марианне, судя по всему, принесли голубые шорты, и не только их. Она летает по отделению в розовых легинсах и в коротком развевающемся шелковом кимоно с замысловатым принтом бирюзового, желтого и ярко-розового цветов. Еще один несчастный персонаж: полное одиночество, отверженность из-за крайней асоциальности, которая трансформировалась в манию величия, необходимую ей для сохранения веры в собственное бытие. Она суетлива, нервно кружит по коридору, ко всем пристает, командует, одергивает и тут же уносится прочь по коридору, хлопая крыльями пестрого кимоно. Почему-то сегодня только ее, одну ее из всех остальных, мне действительно жалко. В ней не убита мысль, не атрофированы чувства, она – не «зеленая Шанель». Хуже или лучше – не мне судить, но видно, что она себя ест поедом, страдает, она хорошо видит и понимает развилки своего возможного будущего, думает о них и гонит мысли об этом будущем, потому что оно страшно. Забвение реальности, затухание разума – это не мука. Мука – это несовместимость причуд разума с реальностью вокруг. Поэтому мне очень жалко Марианну.

В сумраке коридора бродит – туда-сюда, туда-сюда – девушка с мрачным лицом, с валиком жира на месте талии и круглым плотным животом. Серо-серебристое коктейльное платье, поразившее меня накануне, сменилось белым с черными цветами и красными кантиками по вырезу и проймам. Платье, понятное дело, снова мини, снова без рукавов; место, где должна быть талия, перетянуто широким резиновым поясом. «Так это та же самая, что днями назад снесла раковину в ванной! – прозреваю я. – Та самая, которую трое суток назад вязали санитары, волоча по полу в задранном халате, под которым колыхались толстые ляжки цвета непропеченного теста».

Зачем мне такое изобилие персонажей? Это сколько романов, рассказов придется написать, чтобы всех их расселить? Сопереживать им бессмысленно, винить их в чем-то, как это делала «Хармс», – тоже.

Они вне смысла. Вне вины. Это даже не Гоголь и не Салтыков-Щедрин. Это – последний кадр из фильма Звягинцева «Елена», который мне особенно и не нравится, но последний кадр потрясает: годовалый малыш, блестя озорными глазками, ползает по одеялу. Он не ведает и вряд ли имеет хоть какие-то шансы узнать или понять, что рожден от родителей, не способных ни воспитывать детей, ни работать, ни думать. Только пить пиво и плевать семечками с балкона, пока пиво и семечки им покупают другие. Малыш, чья судьба – быть вне – предопределена.

Хватит засорять язык, хватит писать «ща», «чё», «ваще» и «блин», – а ведь еще вчера это казалось и короче и выразительней. Так нельзя. Хватит вживаться в мир девятого отделения, принимая его уже как свой. Я же в первые дни была от него совершенно отстранена, говорила себе, что я просто смотрю кино. Потом был период вживания в этом мир, решением суда ставший моей средой обитания. Что-то я слишком сильно в него вжилась, стало сносить фильтры и барьеры. Надо снова вспомнить, что это кино. Мое окно наизнанку – разве это не экран? Я смотрю сквозь него то на мир, мне сейчас не доступный, то на приключения персонажей в коридорах и палатах, где меня нет. На приключения множества персонажей, и у каждого – своя жизнь. Смотрю фильм тяжелый, местами ужасный, чаще просто скучный, я смотрю его нередко через силу, но смотрю, раз уж так получилось. Кто сказал, что надо непременно проживать все происходящее на экране, обязательно сопереживать персонажам? А я проживаю, сопереживаю…

Я никогда не умела отстраняться в кино от происходящего на экране. Даже и не хотела. Я любила и плакала вместе с героиней, прятала лицо в ладони, когда кого-то на экране мучили, сжималась в комочек от ужаса, когда «его» – меня? – вели на казнь. Это мои личные трудности, может быть, даже болезнь, с которой я и расставаться не желала. Зачем смотреть кино, если не сопереживать? Оставьте мне мою болезнь, оставьте…. Я только что не шепчу эти слова, настолько точно они передают мое отношение к кино. Благодаря ему я проживала по нескольку жизней каждый год. Правда, в последние годы хожу все реже – не вижу, кому там можно сопереживать. А желание сопереживать удивительным героям осталось. Мы все цепляемся за свою болезнь. Удивительная мысль, разве нет?! Мы все не хотим расставаться с какими-то состояниями, эмоциями, каждый со своими. Не надо погружаться в рефлексии. Кино так кино. Я приваливаюсь спиной к подушке, стоящей вертикально на раскаленной батарее, открываю ноут. На экране появляется заголовок рассказа: «Признание лохушки».

Часа два ушло на первый вариант текста. Как мне было хорошо в том мире удивительных героев! В мире Ингрид Бергман и Джона Малковича. Я не видела, как ставят капельницы Галине и ее коньячной подруге, не слышала, как шваркают бидонами, как кричат в коридоре на Алю, а та жалуется, что тележку она докатила, а бидон поднять не может. Я не чувствовала запахов столовой, хлорки, я была в кино. Надо пройтись, вернуться к реальности. Так я же только что убеждала себя, что это не реальность, а именно кино, разве нет?

Стукачка Галина отправилась в домашний отпуск до субботы. Домашний отпуск – это только для блатных. Иногда депрессивных тоже отпускают. Кстати, когда они возвращаются, как правило, им только хуже. А Галине-стукачке хуже не будет, у нее крепкая нервная система, это совершенно очевидно. Кстати, может, она и не стукачка? Может, у нее просто словесный понос? К чему мне о ней вообще думать? Главное ведь, что в ближайшие две или три ночи в нашей палате не будет храпа. Зато теперь ее коньячная подруга приняла эстафету стука. Делает она это не изобретательно, ее «целевая группа» – те, которые проще и ей более понятны. Она приваживает к нашей палате всех святых и нищих, одаривая их дешевыми кексами, карамелью и картофельными чипсами и расспрашивая их обо всем подряд. Зачем ей это? Однако в палате полный срач. Ласково говорю с коньячной подругой строгим голосом…

Выстраиваю в тумбочном ящике аккуратную шеренгу тюбиков крема, прячу – не скажу куда – флэшку и кусачки для ногтей, а еще две контрабандные пачки сигарет, пронесенных сыном. Сигареты – это наименьшее зло, по-человечески понятное шмонающему тумбочку медперсоналу. А вот кусачки для ногтей, маникюрные ножницы, не говоря уже о флэшках…

Около полудня приходит сын.

– Мам, приготовил тебе креветки с рисом на воке…

– А где имбирь взял? Или без?

– Как это «без»? И лук-шалот, и чили перец, и имбирь, все как положено!

Мы смотрим друг другу в глаза и смеемся. Склоняемся над чертежами – у нас идет своим ходом очередной проект, перепланировка и дизайн, и никто откладывать его не собирается. Обсуждаем размеры и пропорции стола, для которого сын взялся сделать сам царгу, или «гештальт» за оставшиеся четыре дня в Москве из старого щербатого бруса, отодранного от стен. На этот винтажный деревянный «гештальт» положим столешницу из толстого стекла. Будет стильно – на этот раз мы делаем квартиру в стиле лофт.

– Как себя чувствуешь, мамсик? Выглядишь вполне, должен сказать.

– У меня опять начались нарушения равновесия, понятно, что от духоты и отсутствия движения. Нервные корешки в плечах снова зажались.

– Врачам, конечно, об этом бесполезно говорить, да? Или ты не хочешь в принципе?

– Да нет, какой принцип… Сегодня был обход, меня спрашивают: «Жалобы есть?» Говорю: «Есть». Они: «На что?», я в ответ: «На все».

– Нет, я серьезно.

– И я серьезно.

– Мамсик, нарываешься?

– Чунь, – так мы с рождения звали сына, – я не могу стать не самой собой. Поступки девочки-отличницы из пионерлагеря – это я могу. Но естество-то наружу лезет.

Мы снова смеемся.

– Так что у тебя болит, мам, можешь сказать?

– Шея и плечи. Они покивали, сказали, что отправят на физиотерапию. Но сам прикинь, кто это меня одну будет водить в другой корпус, ждать там и конвоировать обратно? Зато принесли вечером свечку.

– Вас что, даже проктолог смотрит? Без этого психическую вменяемость никак не установить?

– Нет, гинеколог…

– Мама, не пользуйся свечкой! Это прослушка!

Мы с Юркой покатываемся со смеху, снова сидя в тамбуре между внутренней и внешней железными дверями. Мимо нас снова шныряет медперсонал: то несут белье и наши личные дела, то заносят бидоны и боксы с нашим обедом. Нас оглядывают с неодобрением, а Ханжеский Прах – даже смотреть не в силах. На ее лице написано раздражение, граничащее с ненавистью. Сын утирает слезы, выступившие на глазах от хохота…

Вечером разговариваю по телефону сначала с лондонским адвокатом, потом с редактором, затем с московским адвокатом. За полчаса до окончания телефонного времени – звонок сына.

– У вас что, антракт? Что звонишь? – спрашиваю. Месяц назад, готовясь к приезду сына, купила два билета в театр Фоменко. Куда он дел второй, спрашивать не хочется.

– Нет, мам, спектакль кончился. Жалко, короткий… Это полный улет! – Чуня смотрел спектакль «Он был титулярный советник». Сын ржет в трубку, рассказывая, что спектакль невероятный, а главный герой – сумасшедший, понятное дело – загримирован под Путина.

– Ха! – кричу я на всю курилку. – Все ясно! Мы с папсиком за пару недель до больницы смотрели у Фоменко «Безумная из Шайо». Там три сумасшедших старухи переустраивают мир гораздо разумнее, чем государственные бюрократы и банкиры. Это же правда жизни, как я теперь понимаю! Но мне, видимо, было мало, и я купила для нас с тобой билеты именно на «Записки сумасшедшего»! Чего ж удивляться, что наступили такие кошмарные последствия?

В этом нет ничего, абсолютно ничего смешного, и мне самой ясно, что мне – и сыну, впрочем, тоже, видимо, – просто нужен повод для разрядки, нужно чувствовать, что я все та же, что я вижу смешное в любых обстоятельствах, если они смешны, что моя самоирония, которой я так горжусь, при мне. Мне нужно это, и я пытаюсь острить, мы с сыном пытаемся острить, и нам – в данный момент – даже кажется, что нам смешно. Точнее, нам просто смешно.

– А вся шестая палата низко кланяется тебя за креветки на воке, – продолжаю я в том же духе.

– Пжалста, пжалста… Завтра курочку на гриле принести или вырезку пожарить?

– Чуня, будь проще, и люди к тебе потянутся. Давай денек ты не приедешь, у меня еще есть еда… Гречневая каша есть, квашеная капуста, опять же. Приходи в субботу с курочкой, а главное, воды принеси, кончается. И чистую футболку. Да, у меня двое трусов увели.

– Зачем им твои трусы, они же X-small?

– Чунь, оставляю за тобой право прийти и получить ответ на этот вопрос.

– Мамсик, будь проще, и люди к тебе потянутся. А папа звонил?

– Он третий день не выходит на связь в условленное время.

– Мам, он, по-моему, очень подавлен. Больше тебя переживает, точнее – вместо тебя.

Звоню мужу в Вашингтон. Нет ответа. Второй раз, третий. Оставляю сообщение: «Коль, тут медперсонал беспокоится, не пошел ли ты топиться. Имей в виду, в Америке таких дурок, как в России, нет и лечить тебя будет некому, прикинь сам». Минут через пять набираю снова.

– Алле?

– Коль, ты третий день на связь не выходишь! Чуня уже опасается за твое душевное равновесие, по его мнению, утраченное…

– Да ничего подобного, у меня все в порядке. Я газон кошу, траву подкармливаю, телефона не слышал, – отвечает муж, а я понимаю, что моя шутка – мимо, что у него свои барьеры и фильтры реальности, они не дают ему впускать в сознание все «пятьдесят оттенков» серого, мохнато-липкого абсурда моей творческой командировки. Для него это даже не кино, он не рвется представлять себе происходящее на экране, поэтому и реакция участника этого хеппенинга его не веселит.

Вечером вижу, что мытье сортира стало предметом конкуренции. Фактически я создала ее своими собственными руками: барышням открылась истина, они узрели, наконец, связь между мытьем унитазов и сигаретами. Им стало завидно, что некоторые по полчаса стоят в вымытом сортире у окна, курят и смеются, а главное – имеют законное право держать за дверью толпы страждущих. Мойщики сортиров стали элитой.

Что важнее: сигареты, воздух или опьянение властью? Над этим вопросом я не задумываюсь, интереснее другое: медперсонал приветствует возникшую конкуренцию. Неотчетливая социальная неприязнь к шестой палате, которая монополизировала мытье сортира вместе со свежим воздухом и кипятком, – важнее качественно вымытых сортиров. Не беда, если их помоет популяция из «надзорок», оставив на полу волосы и ошметки сигаретных пачек. Зато они и права качать не будут. Тут даже комментировать нечего… Лучше идти за кипятком и получить его, невзирая на то что мне не дали помыть сортир. Получаю, невзирая, и пью чай с законным удовольствием!

– Оль, – обращаюсь я к подружке с соседней кровати, которая укладывается спать. – У нас и день сурка, и ночь сурка.

– Ага, – отвечает мне Оля, зевая. – Пошли, чаю еще выпьем?

Мы с Ольгой полночи то ложимся в кровать, то принимаемся бродить по коридору. День сурка, ночь сурка… То же самое было и три дня назад, и пять. В палате храп и духота, ноги дамы-теолога неизменно воняют.

В «салоне» – наркоши, которые засыпают лишь под утро. Во второй, в «надзорке», – всхлипы и мычания… В сестринской – громкоголосое чаепитие с тортами. С потолка «салона» осыпаются кусочки штукатурки, крошечные тусклые плафоны покрыты коричневым налетом никотина, на недавно вымытом полу уже комки волос и ошметки сигаретных пачек. Окно, похоже, задремало, оно не замечает, что в салоне опять грязно, потому что замечать незачем.

В палате соседка-депрессняк – унылая пианистка, накануне жевавшая банан, шоколад и еще что-то, – сидит за столом при свете ночника. Мечет в рот из двух рук. Одна рука достает из пакета картофельные чипсы, вторая вытягивает из коробки профитроли, один за другим…

Сегодня четверг, и это означает лишь, что утром на завтрак будет водянистое картофельное пюре с селедкой.

И доволен неспроста, что родился без хвоста…

День откровений был вчера. Сегодня наступил день абсурда. Окно, похоже, тоже включилось в игру с моей психикой. Оно поворачивает ко мне реальность девятого отделения все новыми гранями, оно забавляется моей реакцией, оно иногда даже пугает меня. Уже почти три недели оно разговаривает со мной, рассказывает житейские истории, объясняет и обсуждает их. Оно помогает мне выжить, осмыслить реальность. Это оно провоцировало меня, смешивая реальности, и тем спасло от тупого оцепенения, расшевелило, обострило ум и чувства, а теперь наблюдает и забавляется. Оно играет со мной в свои сумасшедшие игры, пользуясь тем, что все во мне – тело и чувства – из-за нехватки полезной работы переключилось на креатив. Креатив прет, по-моему, даже из пяток, а окно наслаждается возможностью свести меня с ума.

В «салоне» подходит ко мне «разведчица» Марианна. Говорить с ней не о чем и ни к чему, а хамить и осаживать нездоровых людей негоже…

– Девушка, тебя как звать?

– Лена.

– Ага, я так и думала. Тут все полные уроды… Сегодня говорят «я Маня», завтра – «Саня», а послезавтра – «П. да Иванна»… Не знаешь, где моя помада? Не ты заныкала? – взгляд становится агрессивно-подозрительный.

– Я не пользуюсь косметикой.

– А я пользуюсь, – собеседница мгновенно переключается на утверждение собственной самости. – А почему ты не пользуешься?

– Из принципа.

– А я из принципа пользуюсь! Именно здесь.

– У всех разные принципы.

– Согласились, – удовлетворенно отвечает одинокая, разноцветная, разноперая птица. Ее самость подтверждена, ей можно лететь, каркая, дальше, она уже понеслась из «салона» в коридор… На пороге задерживается: – Слышь… Возьми мои тюбики с кремами. Можешь даже пользоваться, очень рекомендую, они особенные, – дальше следует речитатив, который я пропускаю мимо ушей. Звучит заключительный аккорд: – Спрячь у себя в тумбочке, я потом заберу.

– Не вопрос. Не забудь, кому отдала, – глупого вопроса, зачем ей нужно прятать свои кремы в моей тумбочке, я не задаю.

– Склерозом не страдаю. А как твоя фамилия?

– Котова.

– А зовут как?..

Через некоторое время, кружа по коридору в суетливой нервозности, она забегает к нам в шестую палату.

– Ты за кремами? – спрашиваю.

– Не приставай… Девушки, это шестая? Кто из вас взял мои крема? Один – фисташковый, другой – фруктовая эмульсия… – снова нескончаемый речитатив. – Это была девушка, которая очень неплохо говорит по-английски. Это кто?

– Держи, – не поднимаясь с кровати, протягиваю ее тюбики.

– Ага… Мне только на кончик пальца. На, спрячь обратно.

Пропускаю завтрак из водянистого пюре с селедкой, работаю, не отрываясь, часа два. Правлю рассказ, написанный накануне. Полдень, однако. Можно и в «салон» за новыми впечатлениями прошвырнуться. Отоспавшись после завтрака, как раз выползли наркоши, а ночью они гуляли по нашему бродвею-коридору и торчали в салоне, держа сигареты на отлете…

– Как спала? – спрашиваю высокую блондинку c ногами «от шеи» и одутловатым пастозным лицом, похожим на плохо промытую губку.

– Я ваще не спала.

– А во сне что видела?

Отсутствие последовательности в моих словах тут никого не смутит, и издевку в моем вопросе заметил бы лишь человек разумный. «А что есть разум?» – тут же подбрасывает мне вопрос окно, прижимаясь к моему плечу щекой. Вопрос не праздный. Действительно, этого никто сказать не в состоянии. Духота, здешние персонажи и их реальность, картины другой реальности, другого кино, что разматывают сюжеты рассказов, возникающие в моем воображении… Все это взвинчивает, сводит с ума. Я всего лишь задала вопрос, я не издевалась над пастозной блондинкой. Мне нужно проникнуть в тайники образов и голосов, живущих в ее голове.

– Лечу в яму, но, представляешь? Лечу-то наверх…

Хорошо это представляю. У девушки лексикон небогатый, представлять надо самой.