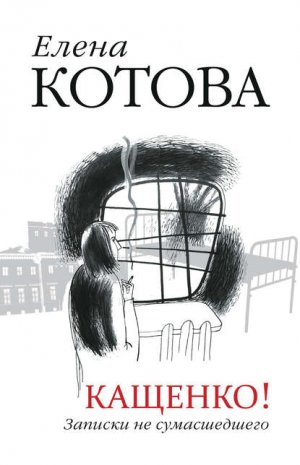

Кащенко. Записки не сумасшедшего Котова Елена

Яма, судя по отсутствию трагизма на ее лице, не черная. Представляю яму… темно-голубую, глубокого оттенка, каким бывает небо над океаном в предзакатные часы. Кто сказал, что ямы непременно должны вести вниз? Яма, уводящая вверх, – это понятно.

Ее тело летит, крутится волчком, а голубизна ямы пронзает его ощущениями, непременно темно-голубыми, мерцающими зеленой искоркой… Искры, впиваясь в тело, вместо боли вызывают истому, неразрешимую, неудовлетворенную… Нет и не может быть катарсиса, есть только полет, темно-голубой полет. Все вверх и вверх в поисках разрешения… Тело уже заполнилось до предела зелено-золотыми искрами, они поднимают его еще выше, блондинка кружится в поиске разрешения, которое рядом, совсем близко… Вот-вот, еще один темно-синий виток, еще выше… А что потом? А ничего.

Два звонка. Санитары сажают женщину в куртке, халате и ботах. Остановившийся взгляд полон страха, на глазах у новенькой слезы… Я представляю, что она видит стены, зыбкие, как волны кривых зеркал, и сквозь волнистые стены к ней тянутся руки призраков в саванах… Это белые халаты, нет, это саваны… впрочем… какая разница…. Кругом ночь. Когда ей вкатят укол, страх уйдет, останется тьма, смысл сменится бесконечностью, сулящей, однако, забвение.

Однако время обеда. Мой любимый гороховый суп, на второе полусырая курица в осклизлой коже и непроваренная псевдотушеная капуста. Вместо второго съедаю два огурца, квашеную капусту и пучок зеленого лука с хлебом. Возвращаюсь в палату. Не знаю, придет ли Чуня сегодня, но нет тоски, значит, придет завтра. Вообще, все не трагично, отнюдь, просто мерзкие три года и еще год, наверное, а может, даже чуть больше. Но это же не вся жизнь, правда?

Сегодня снова дежурит та самая медсестра, что шмонала наши тумбочки на предмет неучтенных яблок, что с наслаждением предлагала просто полежать, когда не спится. Та, которую зовут «эсэсовкой»: ее шмоны самые беспощадные, самые изощренные. Иногда она кажется неодушевленной, настолько не реагирует на слова. Но если присмотреться, она совершенно адекватная, с хорошим чувством юмора женщина. Да, зачерствела от долгого общения с человеческим материалом, существующим вне, за гранью. Но никакая она не «эсэсовка», разве что фигура крепкая у этой пышной блондинки с сердитым прищуром и с мужским разворотом плеч. Разве что чем-то она напоминает валькирию. Но зовут ее не Валькирия, а Лариса, и IQ у нее на порядок выше, чем у бабушки со стальными зубами. У той потребность произносить слова от скуки, а у Ларисы – потребность в общении, желательно качественном, которое она ценит. Потребность, подавленная рассудком из-за невозможности ее удовлетворить, привычка видеть перед собой человеческий материал, а не людей, с которыми можно общаться. Кстати, она всегда пропускала мимо ушей матерщину «Хармса», мне даже казалось, что Ксюха – умная и сильная девка – ей была симпатична. Сейчас перед ней я – определенно, особь, способная к общению, и ей это по сердцу.

Медсестра оценила нашу с ней борьбу, которая продолжалась три смены ее дежурств. Борьба выражалась в особенных взглядах с обеих сторон и была приправлена ее злобными окриками и моим напускным смирением, все притворство которого она отлично понимала. В итоге установлен паритет по понятиям, не лишенный взаимного уважения, которое мы обе скрываем от остальных. Мы обе не упускаем случая ввернуть шпильку, поддеть друг друга намеками, и это радует нас обеих. Мне нравятся ее глаза с лукавым прищуром, ее иронично-циничное, без иллюзий отношение к окружающей реальности, ее удовольствие от собственной игры и способность оценить игру другого. Вообще Лариса Вадимовна нравится мне с каждой сменой все больше. Да, орет. Да, лютует. Напоказ. И дело не только в том, что работа у нее такая. Это еще и от скуки, может быть, даже от тоски, работа же донельзя тоскливая для человека, в котором еще бьется потребность в радости. Зато в ней нет припомаженного стервозного иезуитства, как у завотделением, нет злобного лицемерия, как у Ханжеского Праха. Она эмоционально чище их, она просто беззлобно играет!

Лариса проходит мимо нашей палаты, лишь бросая взгляд на меня через стеклянную дверь, а я понимаю, что пришел сын. Выхожу в коридор, прихватив сумку с грязными судками и блокнот.

– Сын?

– Пойдешь?

– Потому и вышла, чтобы вам не кричать.

– Ага… А что, у вас все спят? – Лариса не привыкла к тому, что кто-то может с кем-то считаться.

– Ну да… – отвечаю я, глядя ей в глаза, мы обе прячем улыбку.

– Открываю? – она кивает на дверь.

Снова сидим с Юркой в тамбуре, снова смеемся, нам хорошо. Снова мимо ходят младшие сестры, среди них и Ханжеский Прах. Они источают такие флюиды ненависти ко мне, что они отчетливо слышны сыну. От этого мы хохочем еще больше. Лариса проходит через тамбур, старательно не замечая, что я говорю по Юркиному телефону. Десятью днями раньше это бы привело к запрету на посещения. Теперь она уже не может, да и не хочет этого делать. Паритет – он и в дурке паритет.

Возвращаюсь в отделение, иду по коридору, пою себе под нос:

– И доволен неспроста, что родился без хвоста!

Медперсонал провожает меня ясно какими взглядами.

– Ох, Лена! – снова, как и накануне, вздыхает моя любимая соседка по палате, Нина, похожая на Джоконду.

В этом «ох, Лена» я слышу такой здравый смысл, такую иронию, что мне становится радостно. Когда я выхожу из палаты и Нина налетает на меня из-за угла, тыкает пальцами мне в ребра с возгласом «У-у-у-у-у», я верю, что она точно пошла на поправку: совершенно нормальный поступок человека, осатаневшего от безделья, скотского обращения, духоты, храпа, несъедобной пищи, и открытого любым доступным развлечениям! Вспоминаю, как к концу первой недели я сказала ей, что она похожа на Джоконду, услышав в ответ: «А кто это?», после чего я в ужасе поставила крест на общении с ней. Это было неправильно, Нина – душевная, милая барышня, с тоской в глазах, выразительной и глубокой, невероятно глубокой. Она просто не может выразить свои чувства словами. К сожалению, это значит, и мыслями. Но она слышит! У нее тонкий слух. Слышит чужую боль, слышит подтексты, не всегда понимая их, но вслушиваясь от этого еще внимательнее. У нас появились темы для разговора, она любит, когда я что-то рассказываю ей, а когда я сижу на койке, уткнувшись в ноут, иногда подходит и просит, чтобы я с ней поговорила. Мы разговариваем, я стараюсь иногда не слушать Нину – просто чтобы не возражать ей, не обидеть, но иногда возражаю, мы спорим, нам вместе не скучно и не противно, даже интересно. Это моя деградация или ее выздоровление?

Хотя… Ангел Аля тоже слышала и впитывала целую неделю, а потом снова погрузилась во тьму забвения. Это же проще, чем искать подпорки внутри себя. Размышляю об этом, стоя у зарешеченного окна «салона».

– …а второго кота звали Тихон, он был еще умнее Лимона, – бубнит за моей спиной коньячная подруга Галины, а я прижимаюсь к окну.

Снег между черных сугробов местами испещрен черными воронками, а местами он белый и отбрасывает отблески закатного солнца. Как я люблю закат ранней весной! Уже писала, кажется. Сквозь стекло ощущаю холод и свежесть снега, несмотря на то что он пропитан газами, осадками мазута и прочим дерьмом. Представляю себе его шероховатость, если прижаться к нему щекой…

– …Слышу, телефон где-то пикает, я в доме одна… глюки… тюк, еще раз, тюк… а это кот лапой на телефон жмет!

Впервые вижу, что деревья под нашим окном, – это березы. Они казались серыми, грязными, совершенно не березами… Солнце высветило серо-серебристую кору с черными потеками, я поражаюсь, какие кривые у них ветки и как мощно и извилисто каждая ветка тянется к небу, к солнцу одной ей известным путем…

– …а дочь спит, а он ей по лицу так лапой «тынь!», представляете? А мы пошли в магазин, а я-то в толстовке, а она-то в норке и брюликах…

Как это получается, что стволы и ветки кривые, а тени от них на снегу совершенно прямые? Тени в точности такие же, как от корабельных сосен на Байкале, от кипарисов на Лазурном Берегу?!

– …а продавщица мне: «Это ваша домработница?» Но еще прикольнее история о том, как они вдвоем украли и сожрали под домом замороженную курицу в целлофане…

Едет машина «скорой помощи». Странно, почему она такая чистая, кругом же лужи? По проезжей части идут двое мужиков, с виду санитары, неспешно, вразвалку, явно смеются над чем-то…

– …а кто знает, куда делись мои черные стринги? Утром еще были…

Чертовщина, наваждение: березы-то совершенно прямые, потому и тени прямые!

– Вот именно, – шепчет мне окно, – березы совершенно прямые. Помнишь наш вчерашний разговор про Алю? Видишь теперь, что кривы только ветки, которым эти березы дали жизнь…

Кофе в постель и ангел на белой балюстраде

«…и метеомагнитные бури. Будьте осторожны, берегите свое здоровье», – слышу я в телевизоре, когда в семь утра бегу, заспанная, по коридору в туалет. Возвращаюсь с мыслью немедленно начать делать йогу, но вместо этого плюхаюсь в постель прямо в кашемировом халате и блаженствую от ощущения тепла в выстуженной за ночь палате: смирилась шестая с открытой фрамугой в течение всей ночи.

– Девочки, кипяток!

– Ой, возьмите на меня, – ворчу я, все еще не стряхнув окончательно дрему.

– Котова, да взяли мы твою кружку уже! Как мы о тебе забудем!

– Ни фига себе, кофе в постель!

– Да уж, Котова, вот так мы о тебе заботимся!

– А чего это вы так уж обо мне заботитесь?

– Да ты ж у нас тут вроде пахана, Котова. Ты у нас в авторитете!

Это произносит «стукачка» Галина, она несет мою пластиковую кружку, полную кипятка. Никакая она не стукачка, по крайней мере по призванию, у нее просто словесный понос, как сказано, а еще ей надо как-то приспосабливаться и выживать по законам, установленным нашей стервой-завотделением. Ей надо получать, в конце концов, свой кипяток! В том числе и для того, чтобы делиться со мной, кстати. Ну, расскажет она алчущему информации медперсоналу о том, как Котовой тревожно, как она ругает врачей… Или не ругает врачей, а просто матерится… Или не матерится, а кувыркается вызывающе на своем коврике. И что? Какой конкретный вред от этих рассказов? Что она может сообщить обо мне нового бабушке со стальными зубами?

– Девчонки, кто хочет черный шоколад? У меня остался, – я вытаскиваю из тумбочки плитку шоколада.

– Да кто ж откажется? – ворчит Оля с соседней койки. – Черный шоколад с кофе в семь утра!

В палату входит санитарка: «Эт-та что тут происходит, а?!»

– Курорт, – объявляю я. – Кофе в постель с черным шоколадом с утра пораньше. Полный декаданс. Думаю уже, а не полежать ли мне тут подольше?

Санитарка ржет.

Какая йога после кофе с шоколадом в постели? Только покурить. В кашемировом халате, конечно.

– Я стихи написала о тебе, – сообщает мне доверительно «разведчица» Марианна, которую теперь я зову «птица феникс». – Дьявол носит «Прада», как стилет каблук. С легкой балюстрады ангел целит лук…

– Круто, – со смутными ощущениями отвечаю я.

– Это о тебе! С тобой, Леночка, мне все ясно. Мы одной крови… Ты просто неугодна определенным структурам, вот они тебя и закрыли. Будем стоять спина к спине. Мы с ними разберемся.

Свят, свят, свят… «Я дам вам парабеллум…» Спешу отойти от нашей разноперой птицы, смутные ощущения кристаллизуются в опаску заразиться.

В коридоре какая-то, пока мною еще не опознанная, новенькая бьется в припадке эпилепсии на полу. Кругом крики больных: «Сестры, где медсестра?! Помогите!» Только что заступившая на смену дежурная медсестра хладнокровно меняет в кабинете тонкий элегантный серо-розовый свитер на белый халат.

Смотрю на лежащую на полу новенькую и понимаю, что медсестра боковым зрением отфиксировала, что пены на губах нет, больная ничего не закусывает, не бьется головой о стены, а пол из линолеума. Нет причин не натянуть халат без спешки. А если бежать сломя голову на каждый крик «помогите», то и с ума можно сойти.

Что, собственно, я хочу сказать? Нельзя мне представлять темно-синие ямы, ведущие вверх. Нельзя исследовать бесконечность тьмы, сулящей забвение… Нельзя пялиться на снег, думая о березах, корабельных соснах и кипарисах. Думать можно только о том, как не выйти отсюда инвалидом. «Творческая командировка» начинает давать побочные эффекты. Весеннее обострение сносит фильтры, барьеры и заборчики, я начинаю терять дистанцию. Стоп!!! По тормозам!

Так, писать нельзя. Нервно жрать – тем более. Кофе в постель с черным шоколадом, да еще в кашемировом халате, – чума! На улицу не пускают, сегодня ко мне никто не придет. Вместо этого с высокой вероятностью лечащий, то бишь «наблюдающий» врач, которая опять, черт ее побери, дежурит в субботу, вызовет меня для разговора «по душам».

Ей нельзя показывать, в какой астрал я вчера ушла. Она не должна прочесть на моем лице ничего про темно-голубые, уходящие вверх ямы, про острые зеленые искры, пронизывающие устремленные вверх, закрученные скоростью тела. Эдак можно и до комиссии не дотянуть. «Я сошла с ума, какая досада», как говорила Раневская…

Чем бы мне заняться?

Может, немецкой грамматикой?

А что, если это тоже признак душевного нездоровья?

Ха! Жизнь посылает искушения, испытания и лекарства, главное – способность отличать первое от второго и третьего. Пришла английская редактура романа «Легко!», которую я, накрывшись одеялом с головой, успеваю скачать за пару минут, засунув в ноут контрабандно пронесенный модем.

Ха! Читать и вносить правки в простую, упругую, заземленную мелодраму, в умеренных дозах интеллектуальную, – это то, что доктор прописал! Да еще на английском. Да еще улучшенную профи-редактором. Здорово, Жучка, мы всех обманули?

А редактор, кстати, непростой, по крайней мере полностью нормальным его назвать точно нельзя. Какие кренделя он выписывал в своей жизни! И рассказал о них мне, практически первой встречной, всего за три дня нашего общения. Мне надоедает читать редактуру, я закидываю руки за голову, думаю о… назовем его, скажем… Брайан. Простое ирландское имя парня с непростой жизнью. Можно сказать, с жизнью, вывихнутой его собственной психикой. Зачем, зачем я снова позволяю себе размышлять над гранями психических норм? В этом рассказе о Брайане нельзя пускаться в размышления. Только события, дурная бесконечность событий, сложившаяся в жизнь, в судьбу.

Два дня выходных занималась рассказом «Дурная бесконечность». Только в психушке мог получиться такой скупой и точный рассказ о Брайане, о его сумасшествии, о его сумасшедшей жизни, которой он вполне доволен.

В понедельник началась движуха среди врачей, означающая, что меня, скорее всего, готовят к выписке.

– Вы уверены, что хотите выписаться побыстрей? – спрашивает меня «наблюдающий» врач.

– На неделю раньше? Уверена.

– А зачем? Выйдете, следствие начнет вас кошмарить. Может, лучше тут побыть, отдохнуть, сил набраться?

– У меня жизнь одна, и лишняя неделя, потраченная на больницу, мне, правда, не нужна.

– Вы уверены, что у вас есть силы бороться дальше?

– У меня нет альтернативы.

– Но может быть, вас все же подлечить?

– От чего?

– Уверены?

– Уверена, – разговор начинает идти по кругу… – Моя творческая командировка себя исчерпала. Уже все, что можно было, я отсюда вынесла.

– Тогда настраивайтесь на новый этап.

Разговор происходит не в кабинете, а в зале для свиданий. Я впервые рассматриваю своего врача. Остроносая, с мелкими чертами лица, еще вполне молодая, лет, наверное, тридцать пять. Смешные веснушки, рыжие волосы, короткая стрижка. Разговаривая со мной, Оксана Валентиновна – так ее зовут – рассматривает двух хомячков в клетках. Видимо, они нужны в зале свиданий для психологического умиротворения больных. Открывает клетку, сажает хомячка на руку, играет с его коготками, чешет за ушками…

– Вы любите животных? – неожиданный вопрос.

– Не так чтобы очень, – осторожно отвечаю я.

– А у меня дома две кошки, два хомячка и еще попугай. А у вас дома нет животных?

– Нет.

– Вы же одна живете! Разве не хочется прийти домой, а там теплое, живое существо?

– Не знаю, не задумывалась.

– А я знаю. Это очень хорошо.

– А вы тоже живете одна?

– Да. Мне никто не нужен. У меня есть больные, домой я прихожу без сил. Сажусь на диван, беру своего Федечку – это хомячок – за ушками глажу, глазки рассматриваю, и вся усталость уходит… Не представляю себе, как можно жить одной и не иметь дома таких теплых, любимых зверушек.

Не представляю себе, как, должно быть, тоскливо Оксане Валентиновне в ее тридцать пять лет, с ее рыжими веснушками и острым вздернутым носиком по вечерам одной. Она смотрит на меня и все тискает хомячка, целует его в лобик, а мне так неуютно от этого. Оксана Валентиновна называет этого хомячка Зюзя. Дома – Федечка, на работе – Зюзя. Мне не понять ее чувств, я вижу только одиночество этой Оксаны, кандидата наук, которая и одинока-то, скорее всего, потому, что не считает нужным хоть как-то подстраиваться под мужчин, зато профессионально выносит им мозги. Ей точно известны границы нормального и ненормального, мужчины, да и все мы, прочие, видны ей как на ладони. Наверное, мы не сложнее для нее, чем хомячки, и с хомячками-мужчинами ей менее тепло, чем просто с хомячками.

– Правда, он милый?

От неожиданности я даже вздрагиваю. Это она о ком? Господи, о хомячке, конечно. Точно такие же интонации, когда подруги задавали мне этот же самый вопрос, показывая фотографию «милого».

– Кто?

– Хомячок. Зюзя. Это я его так назвала.

– Ну да, очень занятный. Смотрите, как он глазки жмурит, когда вы его за ушками чешете. Прелесть просто! – Я еще не знаю, что этот разговор обернется записью в заключении судебно-психиатрической экспертизы о том, что у меня повышенная зависимость от оценок других людей и желание казаться лучше, чем я есть на самом деле. Не простила мне Оксана Валентиновна Зюзю.

Между тем дел-то невпроворот! Нельзя ведь сказать, сколько у меня будет хотя бы относительно спокойного времени после выхода! Возможно, нисколько. Читаю английскую редактуру и хохочу, будто вижу текст впервые, – столько великолепных сленговых шуточек внедрил в мой текст редактор. Это я о романе «Легко!», который по-английски теперь называется Easy. Дойдя до последних глав, вижу, что редактор вошел в раж настолько, что поменял концовку. В моем исполнении это был ироничный фарс, а он довел его до натуралистической, почти графической жести. Взял, гад, и сжег в машине главную героиню! Совсем спятил мужик, я пишу ему гневное письмо, что это роман не для крутых пацанов, а для женщин, а читательницы женских романов не любят жести. Дописав и скинув письмо на флэшку, чтобы отправил завтра адвокат, возвращаюсь к рассказу «Дурная бесконечность». Я так зла на редактора, что он, конечно же, узнает себя в рассказе. Хотя еще не факт, что он его прочтет. Пока напишем, а там разберемся.

Надо торопиться, надо все дописать. Никто, повторяю, не знает, что меня ждет «на воле» и когда следаки предъявят мне обвинительное заключение. Ясно только, что скоро, и мне надо торопиться с моими собственными делами, которые следаки в расчет не примут.

Стоп! Не думать об обвинительном заключении. Об этом я буду говорить с адвокатом, мы будем ломать голову, как нам выкручиваться из этой кафкианской ситуации, в которой я оказалась волею обстоятельств, их предельно неудачного для меня стечения, и злобы европейского «ханжеского праха». Как хорошо мне это ясно теперь! Чего же я два с лишним года искала причины этого абсурдного, жестокого преследования? Стоило три недели в Кащенко побыть, и стало кристально ясно, что нет в моем деле особых интересантов. А те, которые есть, действовали без особых рациональных мотивов, по наитию, по бюрократической инерции. Стремясь попросту избавиться от неугодного человека, бросавшего им неприятный вызов самим своим видом. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». А просчитывать, думать о том, в какой абсурд и шарж выльется их кухонная разработка против меня, руководителям банка было недосуг. Да может, они на это и не способны. А тут под рукой – прекрасная возможность и от надоедалы Котовой избавиться, и попутно Россию пнуть, это же по-человечески так понятно! По крайней мере – после трех недель созерцания паноптикума в Кащенко и вдумчивого общения с моим любимым окном.

А вообще, разве все произошедшее со мной – не тут, в Кащенко, а за все последние три года – это не фарс? В голову приходит банальная сентенция о том, что все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Так, может, и надо написать об этом смешно? Захотелось, черт возьми, фарса! Ну-у, скажем… у героини в Лондоне страшные неприятности, проблемы с полицией, потому что она… Нет, ее не подозревают в коррупции или отмывании денег, это было бы слишком серьезно. Что же такое она может натворить, что было бы просто смешным? Смешным до абсурда. Она, скажем, украла… Скажем, тюбик помады. Нет, это слишком полезная штучка, надо, чтобы она украла что-то более абсурдное. Допустим, цыпленка. Такой банальный, даже примитивный, копеечный пищевой продукт она украла… Скажем, в роскошном, расцвеченном рождественскими украшениями и огнями, праздничном лондонском магазине «Хэрродс». И что ей за это было? Понятно, что ничего хорошего. Ее жизнь, ясное дело, как и моя, должна сделать крутой поворот и пойти вразнос. Совершенно диспропорциональный, абсолютно не соответствующий тяжести содеянного, и именно от этого смешной. А за содеянное в итоге ей необходимо получить заслуженное, но заслуженное не должно быть наказанием. Оно должно стать… Конечно, призом! И она этот приз получит. Вот это, я понимаю, реальность! Правда жизни! Что, ни у кого в жизни разве так не было, разве? Было, и не раз!

«

Леночка, не возвращайся сюда!»

Два следующих дня я уже ничего не вижу, никого не слышу… Или три дня? Какая разница! Пишу и переписываю рассказ «Цыпленок из “Хэрродса”». Оказывается, писать смешно гораздо труднее, чем серьезно. Я выключилась из мира Кащенко, это произошло само собой.

Все! Поставлена точка! Творческая командировка закончилась. Озираюсь, вокруг прежняя реальность, из которой я выключилась. Но обратно включаться в нее я уже не могу и не хочу. Все когда-то кончается, об уходящем невольно сожалеешь, как о куске жизни. Бесценный опыт! Вопрос лишь в том, нужен ли он мне, как спросил меня вчера психолог? Не особо, но раз уж выпал…

Сегодня, если не произойдет ничего катастрофического, меня должны выписать.

Томительное ощущение, как в самолете после девятичасового полета над Атлантикой. Последние полтора часа полета тянутся бесконечно. В салоне самолета уже духота… Еда закончилась, шоколад и прочие вкусности исчезли… На полу валяются ошметки целлофановых пакетов, пассажиры впадают в предпосадочную нервозность.

Жду, когда меня вызовут на комиссию, которая в полдень признает меня психически здоровым человеком, – какой сюрприз! Хожу по коридорам, уже отстраненно глядя по сторонам. Вспоминаю когда-то давно читанного Льва Толстого: «Сегодня возили меня свидетельствовать в губернское правление, и мнения разделились. Они спорили и решили, что я не сумасшедший».

Девятое отделение Кащенко – слепок нашего общества, и это, пожалуй, главное, что я выношу из своей «творческой командировки».

– Думаешь? – с усмешкой спрашивает меня окно во время очередного перекура.

– Уверена, – отвечаю я ему. – Жаль, что когда я выйду из психушки и вернусь в обычный дурдом, нам не удастся с тобой поговорить на эту тему.

– Что говорить, мне-то все и так понятно, – отвечает окно, а я понимаю, что оно уже раскручивает брошенную мной мысль, преломляет ее, пропускает через собственный опыт, мудрость, через знание, полное, как известно, многими печалями. Но окно уже давно не печалится, оно просто унеслось в свои мысли, просто потому, что нет причин не уноситься. Все интереснее, чем созерцать пастозных наркош, сидящих на унитазе.

Половина населения – что общества, что девятого отделения Кащенко – не отдает себе отчета в том, что происходит с ними, с миром, что станет с их детьми, о любви к которым они готовы говорить часами. Особенно когда больше говорить не о чем… Депрессии, повторяющиеся год за годом, приводят их в Кащенко вновь и вновь, а в мирной жизни они неотличимы от остальной части этой половины. Сколько таких же, которых их депрессии сюда не приводят? Вопрос обстоятельств и случая.

Психозы, порожденные самой их жизнью, – работа, быт, мужья, сидящие в тюряге или только что вышедшие из нее… Двухкомнатная квартира в Выхино на семь человек, включая парализованную мать и двух младенцев, рожденных дочерьми неизвестно от кого… Нехватка денег на телефоне даже для одного звонка, вонючий подъезд, сыновья, вернувшиеся из армии и сидящие сутками в Интернете, не желая ни учиться, ни работать… Инвалидность в тридцать восемь лет, отсутствие зубов и даже потребности их вставить. Их нельзя винить, им хочется сопереживать, но самое ужасное – что им нельзя помочь. Они вынуждены всю жизнь жить в России, которая сама по себе большой дурдом. Они не отбросы общества, они, по сравнению со многими россиянами, относительно благополучное сословие. Им не приходится спать на теплотрассе, они не продают свое тело за пятьсот рублей, чтобы прокормить ребенка. Это москвичи. «Дороги-и-е мои москвичи-и-и…»

Половина из остатка населения – ушедшие в наркотики и алкоголь. Вряд ли они оттуда вернутся. Не лечить их невозможно, а лечить – бесполезно. Три недели я наблюдала, как они уходят и вновь попадают сюда, как истерят и плачут, как в часы «просветления» их организм бесперебойно вырабатывает агрессию. Они, да и почти все остальные, не могут и не хотят читать. Они не способны себя занять, разве что слоняться по коридору, сидеть на корточках с сигаретой или пялиться в телевизор. Они источают миазмы злобы, основанной на уверенности в собственной исключительности, – ведь это их тела закручивают зеленые искры, унося их в ямы, ведущие вверх. Ради минут полета в бесплодном поиске катарсиса они готовы на все… Им безразлично, что ноги и руки покрываются трофическими язвами, что алкоголь уродует их психику. Как они могут заметить эту деградацию, если вокруг них все остальные – точно такие же?

Их злоба безадресна, да, в сущности, и безлика. Нет у нее лица! Она безотчетна, бесформенна и беспричинна…

Еще четверть – выживающие из ума старухи. Когда-то они прошли длинный, наверное, полный смысла жизненный путь, а теперь по-скотски сосланы родственниками на казенное содержание в психушку, где легко и быстро превратились в ее типичных пациентов. Они радуются лишнему куску хлеба, выпрашивают добавку каши или утаскивают тарелку у соседа. А те, кто не утаскивает, а получает, иногда благодарят, но чаще нет. При этом едят и те и другие с одинаковым удовольствием, хотя я не понимаю, зачем семидесятилетней даме съедать на завтрак две тарелки каши, два куска сыра и четыре ломтя белого хлеба.

И последняя, самая маленькая группка – существа с незаурядными личностными качествами, которые тоньше многих чувствуют окружающий мир и сломлены его бременем и его отторжением. Его абсурдом. Это, как ни странно, уверенная в своих качествах сверхчеловека «разведчица» Марианна, в чьих глазах за наглостью прячется страх понимания, которое она скрывает даже от себя. Она может и не выйти из психушки, вполне может оказаться в интернате, откуда нет исхода. Ведь она асоциальна, она вызывает только отторжение, теперь уже, увы, совершенно закономерное. Но она и сама это понимает, вот в чем загвоздка! Понимает, но это слишком страшно, она впускает это понимание, когда оно настойчиво стучится, а потом гонит его прочь. Она больна. Давно, глубоко и тяжко. На днях рассказывала мне, как была на приеме в Кремле, разговаривала с Чайкой. Тот сказал ей: «Марианна Леонардовна, респект и уважуха, вы белые волки. Ваши люди везде, и их нельзя подкупить». Вот так-то! Когда-то она была красивой и, безусловно, незаурядной девушкой. У нее были амбиции, надежды. Амбиции и надежды остались, а жизненные соки и здравый смысл высосала та реальность, от которой мое окно выворачивается наизнанку.

Как ни парадоксально, к этой группе можно отнести и ангела Алю, которая умиляла меня и всех нас своей трогательной доверчивостью, беззащитностью и стала так раздражать нас всего две недели спустя заботой о собственной болезни, поскольку больше ей заботиться не о чем. За три недели с ней не случилось чуда, и ее психика так же больна, как и раньше. Ей не выжить в мире, в лесу, на природе, ей место в клетке девятого отделения, где о ней и о ее болезни заботятся другие.

Никто из них палец о палец не стукнул, чтобы изменить окружающий мир или хотя бы понять его. Мир настолько вывернут наизнанку, что размышления о нем запросто сведут с ума. У каждого свой запас сил и разума, и отведенный им запас исчерпан. Временами им комфортно в том мире, где они живут, временами – невыносимо, но они принимают его как данность, не задумываясь о существовании иных миров, о которых они ничего не знают. Я могу мыть для них туалеты, я могу делиться с ними конфетами и куревом. Но я утратила способность им сострадать и помогать. Я пыталась этим заниматься в течение трех недель и уверилась, что им это не поможет, ибо просто не нужно.

Я нервно курю в «салоне», как обычно, прислонившись к моему окну, не понимаю… «Отчего я нервничаю? Комиссия идет, ничего не сорвется. У меня тоже психоз развивается?»

– От мыслей… Они же бегают у тебя по кругу, бегают, душа моя. Это свойство человеческой психики.

– Я не схожу с ума? Все настолько чудовищно…

– Что именно?

– Я сейчас точно сойду с ума… Ты же спрашивало меня, и не раз… спрашивало «почему я тут».

– И что, додумалась?

– Это самое чудовищное…

Я не нахожу слов… Даже для безмолвного разговора с окном. Остаются только ощущения и бегающие по кругу мысли.

Следаки размышляли, не захочу ли я закосить под психа. Я повторяла, что не давала им оснований считать, что я могу это сделать. Я повторяла это раз за разом. Почему же они все же решили, что могу? Я же не настолько сумасшедшая, чтобы я могла счесть это выходом из положения. Вот же в чем самое чудовищное!

С одной стороны, самый худший вариант – тюрьма. Не навечно, не больше двух-трех лет, а может, и год… А может, и условно. А может, – хотя вряд ли – оправдательный приговор. Суды у нас выносят 0,7 % оправдательных приговоров. Черт с ним, не отвлекаться. Допустим, худший вариант – тюрьма. Но я же там выживу, и это тоже когда-то кончится.

Следаки подозревают – прямо как бабушка со стальными зубами, – что я решу променять тюрьму на дурку. Вот это чума! Я, нормальный человек, ради того, чтобы избежать тюрьмы – пусть самой кошмарной, но все же ситуации, у которой будет конец, – предпочту, чтобы меня признали психом, то есть своими руками… Да! Своими собственными руками положу себя на койку и дам вкалывать себе аминазин, галоперидол? И это обречет меня на бесконечность! Я стану инвалидом, и этого уже никто не будет в силах изменить! И именно это, как полагают следаки, я предпочту? Пожизненное заточение в болезнь? Как и бабушка со стальными зубами, они полагают, что это лучше? Какие же у них представления о том, что такое жизнь, что может она дать? Они в своем уме или нет? Вот эта логика и есть самое чудовищное, что становится мне ясно за час до выхода из девятого отделения.

– Да, именно это, – шепчет мне окно. – Именно это. Интересное завихрение, не правда ли?

– Это логика наизнанку, это больное сознание…

– Твой Мэтью так и сказал: «средневековье»… На своем уровне он раньше тебя это понял. А что, разве плохая жизнь? По-моему, тебе тут понравилось.

– Угу… Тут неплохая жизнь, ты право, как всегда. В любом случае тут можно выжить, тут даже есть свои радости…

– Ну вот… они и решили, что эти радости – радостнее, чем тюрьма.

– При чем тут тюрьма, это самый жуткий, самый маловероятный вариант.

– Но сбрасывать его со счетов нельзя, правильно?

– Нельзя, но не смертный же приговор, не пожизненное. Выжить можно везде, и любой исход следствия – это менее чудовищно, чем заточение в психушку под капельницу. Пожизненно… Превратить себя в такое же существо, как Аля, как «разведчица»…

– А разве им так плохо? – окно точно решило напоследок довести меня до безумия своими провокациями.

– Им не так плохо, – отвечаю. – Вот и следаки считают, что это лучше тюрьмы. Тут еду дают домашнюю, сортир теплый, работать не заставляют.

– Вот видишь!

– Вот я и говорю: какое же у них представление о ценностях жизни, если они подумали, что человек может сознательно лишить себя всего, отключить мозг, превратиться в овощ, позволить, чтобы ему месяцы, а может, годы кололи аминазин и прочую дрянь… Я сама себя искалечу? Это чудовищная логика!

– Какая есть… Не бери в голову, не грузись. Посмотри лучше напоследок, как тут классно. Может, обратно вернешься, а?

Провокатор… Мое окно, конечно, провокатор. Это у него такая роль, оно выворачивается то наизнанку ко мне, то наизнанку к миру. То к отделению лицом, то наружу. Непросто было разглядеть все, что оно мне показывает.

Непросто было разглядеть поистине тонких и умных людей среди, на первый взгляд, безликого, темного и злобного медперсонала… Вспоминаю, как накануне обратилась к нашей лютой рыжеволосой медсестре Ларисе.

– Мы с вами, может, больше и не увидимся, если все по плану… Вы же до четверга не придете, – я протягиваю ей руку.

– Да, – она не изображает удивления, не спросила: «А что будет в четверг, а почему вас раньше выписывают?» Она пожимает мою руку и произносит: – Здоровья вам, и чтобы все у вас складывалось хорошо.

– Спасибо. Рада, что встретила вас. У вас редкий ум и невероятное чувство юмора.

– Это хорошо или плохо? – лукаво прищурясь, спрашивает Лариса.

Вот и комиссия позади. Мне приносят одежду, в которой я поступила сюда. То было глубокой зимой, а сейчас почти лето. Складываю зимние вещи в сумку, достаю из нее одежду, которую принес сын, он сидит под дверью. Узкие джинсы, туфли, тонкий топ и пиджак. Девчонки вокруг плачут.

Это сентиментальность, тюремный синдром, размазывание слез по щекам в замкнутом пространстве, до которого на какой-то период сузился мир каждой из нас.

– Девчонки! Не реветь. Нет причин…

– Ленка, без тебя трудно будет. Ты так нас поддерживала! Кто будет нам мозги вправлять, собирать нас, когда мы расклеиваемся… Мы так подзаряжались твоим оптимизмом. Мы так рады за тебя, что ты уходишь.

– Девчонки, вы, главное, лечитесь. Вы такие хрупкие… О себе думайте, заставляйте себя быть счастливыми. Звоните, когда будет тоскливо. Я приеду, дам подзатыльник, чтоб взбодрить.

Мы целуемся, повторяя эту и разную другую чушь, я чувствую, что у меня сейчас тоже начнет щипать в носу… Я тороплюсь. Сумка через плечо, последнее «пока, обнимаю всех»… Я за второй железной дверью тамбура, отделяющего мир девятого отделения от всего мира.

Сын забирает сумку, мы выходим из корпуса. Сухой, пыльный, жаркий воздух… Туфли жмут – отвыкла за месяц от каблуков, от узких лодочек, разболтала ноги в тапках.

– Юр, дай я тебя под руку возьму.

– Да уж, мамсик, цепляйся. С твоей головой еще навернешься… Голова кружится?

– Ага. Намного хуже стало за это время. Без движения, без воздуха, – я пытаюсь глотать ртом воздух, а он не проходит в грудь, стоит в горле.

– Пройдет, мамсик, точно говорю…

– Конечно, пройдет, сынок. А машина далеко? У ворот? – чувствую, как лоб покрывается испариной, чувствую сердцебиение, практически тахикардию, слабость в ногах. – Сейчас в машину сядем, отойдет.

– Ты, главное, держись за меня. Зря ты каблуки напялила.

– Нет… Чунь… не зря.

Мы слышим сзади крики, мы оба оборачиваемся… Наше огромное двустворчатое зарешеченное окно «курительно-ванного салона» раскрыто, вопреки всем запретам, настежь. Шестая палата в полном составе прильнула к решеткам. Через решетку тянутся руки моих милых девчонок, таких родных, таких удивительных, с такой непростой судьбой и невероятно богатым внутренним миром… Их мир придуман, найден вопреки реальности, он заполнил моих девочек до безумия. Мы только что плакали, плакали искренне, горевали, что реальность разлучает нас. Как жаль, что я их больше не увижу… Как жаль, что я забуду их… А они меня. Мы забудем друг друга очень скоро, и от этого нам грустно, мы хотим еще раз протянуть друг к другу руки…

– Леночка, мы тебя люби-и-м! Не возвращайся сюда-а!

Окно улыбается мне, оно смотрит на меня совсем новой стороной. Вывернутое наружу, оно блестит на солнце, на нем нет грязных разводов, не видно морщин и слоев пыли, бороздок мудрости, печали и знания, оно просто блестит, радуясь за меня… Оно не горюет, прощаясь со мной. Оно не раз провожало таких, как я, возвращавшихся в реальность. Оно лишь наблюдает, как я и мои девчонки тянем друг к другу руки. Я смотрю на окно, опираясь на руку сына, смотрю на девчонок – как жаль, что я забуду их…

– Девчонки, я тоже вас люблю! Берегите себя! …Пока-а-а!!!

Дурная бесконечность

Рассказы, написанные в Кащенко

Дурная бесконечность

Брайана привезли на базу, когда застолье было в разгаре. Генерал Лебедь и командир полка войск НАТО сидели во главе стола, русская делегация и черные береты, участвовавшие в утреннем десанте, – друг против друга, по обе стороны. Пили водку, перемежая ее кальвадосом. «Классные у тебя ребята», – повторял Лебедь, обращаясь к комполка то и дело и поднимая очередной тост за этих самых ребят или еще за что-то, а черные береты восторженно орали в ответ.

К приезду русских в Нормандию полк, где служил Брайан, готовился долго. За день до приезда генерала Лебедя с Атлантики внезапно пришел холод, а главное – туман и ветер тридцать пять километров в час. Затяжные прыжки с низкой высоты в такую погоду были, конечно, полной дурью, но комполка надо было поразить русских.

После раскрытия парашюта ветер растаскивал десантников со страшной скоростью в непредсказуемых направлениях. Брайан очутился на дереве. Стропы резать было неохота: он понятия не имел, где находится, а идти куда-то в тумане с полной выкладкой и растянутой лодыжкой было в лом. Он так и сидел на дереве, пока его не нашли ближе к ночи и не привезли в часть. Он набросился на еду, на водку, чувствуя с каждым глотком, как из промозглых суставов уходит жидкий холод, как растекается боль по лодыжке. Когда наелся, принялся разглядывать Лебедя и его ребят. Ребят он не запомнил, а Лебедь ему понравился. Именно такими он представлял себе русских. Железный занавес, империя зла – это все чушь. Русские – ребята отвязные, они, а не Черчилль с Рузвельтом, выиграли войну.

Это было в середине 90-х. Вспомнил Брайан об этом потому, что собрался в Москву. Месяц назад он получил роман от русской писательницы – уже на английском, – чтобы отредактировать и помочь издать на англоязычном рынке. Женский ироничный любовный роман, занятно… Практически готовый chick lit. В кондовой России появился изящный chick lit? Это должно поразить европейцев. Так это даже не женский роман, это же пародия на него, как он сразу не разглядел? По-русски затянуто, правда, но работы не так много. Надо поближе познакомиться с этой дамой, чтобы переделать текст так, как это сделала бы она сама, будь у нее больше мастерства. Заодно и Москву посмотреть, тем более за ее счет.

У Брайана была репутация модного редактора. Писать он начал сразу по возвращении из армии. Он уже уверился, что познал жизнь во всех ее проявлениях, и обсуждать эту обыденность с читателем считал докукой для обеих сторон. Кого она может поразить? Поражать же надо было непременно, поэтому свою первую книгу Брайан посвятил возвращению монголов из непокоренной России в шестнадцатом веке. Оставшись без провианта, они питались павшими лошадьми и собственными отмороженными гангренозными конечностями.

Успех книги Брайан принял как должное. Затем с такой же легкостью, как и в литературу, вошел он и в ряды фрилансеров ведущих изданий, писал колонки об обреченности Евросоюза в Guardian, светскую хронику и обзоры показов мод в Оfficiel. Иронично обличал коррупцию, расплодившуюся в ирландском, английском, а еще и в шотландском парламентах, и едко рассуждал о том, как евреи Нью-Йорка раздувают свою исключительность, спекулируя на холокосте. Его фишка – раскованная стилистика – была следствием пофигизма и глубокого знания жизни. Свою редкую способность к рефлексии он не тратил на осмысление сущности бытия, прошлого и настоящего. Главное – понимать окружающих настолько, чтобы они не мешали ему, Брайану, в хаосе бесконечных проявлений жизни делать то, что хочется.

Брайан готовился к отъезду в Москву. Стать редактором российского женского романа и сделать его бестселлером на англоязычном рынке – это было соблазнительно. Тем более что присланная рукопись была ироничной и едкой и крайне понравилась Брайану. Он паковал чемодан, предвкушая, как он откроет глаза русской авторессе на то, как мало та смыслит в литературе, когда турагент-француз сообщил, что, увидев ирландский паспорт Брайана, российское консульство требует представить вид на жительство во Франции. Иначе с какой стати консульство в Париже должно напрягаться и заниматься лишней визой для ирландца? Брайан понял, что на полдня придется поступиться пофигизмом, и лично явился в консульство прочесть лекцию о том, что вида на жительство у него нет и быть не может, ведь Ирландия – страна ЕС. На следующий день отправил с агентом коммунальные счета с парижским адресом, но вновь получил отказ: агент опять что-то напутал. В кретинизме агента – как и всех французов – Брайан не сомневался, но эта бесспорная истина ситуацию не объясняла. Конечно, все дело в его репутации журналиста, вскрывающего тайны. Еще одно подтверждение, что России есть много чего скрывать. По этому поводу он собирался закатить своей клиентке скандал, но тут явился курьер с паспортом, в котором русские проставили-таки визу. Брайан не любил отказываться от задуманного и тут же набрал номер московской клиентки:

– Полицейское государство! Совсем не впустить не решились, а дали визу на шесть дней, из которых один уже прошел. Я уже ничему не удивляюсь.

– Ты сможешь вылететь завтра? За четыре дня мы все успеем и Москву посмотрим…

– Постараюсь, – буркнул Брайан и, нажав «отбой», полез на сайт не Air France, а консульства России. Там он вычитал, что полиция отбирает у иностранцев паспорт при въезде в страну и возвращает при выезде. Снова набрал номер клиентки: сказать, что не приедет вовсе.

– Я знаю эти приемы коррумпированных властей. Думают сделать меня заложником! При выезде выяснится, что паспорт затерялся, и начнутся проблемы. Так же было в Косово. Знаешь, чем это кончилось? Я подрался в посольстве, выбил зубы одному из их мелких чинуш, но все-таки улетел. Конечно, я и в Москве могу кому-нибудь зубы выбить… Но только ради этого лететь?

Еще день был потрачен на убеждение Брайана, что паспорт забирает не полиция, а отель, и не до отъезда, а на одни сутки, чтобы отправить скан «в полицию» для учета выданных виз.

– Лететь на три дня? Не вижу смысла. – Едва Брайан капризно произнес эти слова, как понял, что его лишают-таки поездки в Москву те, кто это задумал. – Но вообще-то будет непрофессионально, если я тебя подведу… Ладно, приеду.

На излете зимы погода в Москве была ожидаемо мерзкой, а неулыбчивые, явно тупые сотрудники погранконтроля долго вертели в руках его паспорт, просто напрашиваясь на скандал. Брайан с трудом сдержал себя, понимая, что Россия – не столь предсказуемая страна, как Германия…

В Германию, точнее в Баварию, их полк перевели прямо из Нормандии. Ничего хорошего или нового в Германии не было. На очередных маневрах роте «зеленых», которой командовал Брайан, к тому времени уже сержант, надо было захватить мост и удерживать его, отбивая атаки «синих». Куда именно их сбросили, Брайана не интересовало ни тогда, ни потом. До погрузки в самолет они должны были еще заминировать подступы к аэродрому, поэтому в самолет ввалились мертвыми от усталости. Это было уже хорошо знакомое Брайану невыносимое состояние, когда в ревущей машине жара, нехватка воздуха, запах пота и пивного перегара, адреналин, скручивающий мышцы и лишающий разума, диктуют лишь одно: скорее прыгнуть, неважно куда.

С поля, на которое в тот ясный день кучно высыпались паратруперы, был виден аккуратный немецкий городок, просматривался и мост. Доносилось мычание и блеяние – в городке был базарный день. Брайан скомандовал роте надеть противогазы и захватить мост.

Баварцы давно привыкли к постоянным военным учениям и не удивились появлению черных беретов. Они были заняты базаром и собственным пивом. «Синих» все не было, к закрытию базара мост по-прежнему был перекрыт, и даже тупым бюргерам стало ясно, что путь домой заказан. Стадо потных паратруперов в противогазах в коммуникацию с бюргерами вступать отказывалось.

Приехала полиция, Брайан с готовностью вышел вперед, но облегчать жизнь немецким полицейским в его намерения совершенно не входило.

– Не понимайт дойч, не понимай англицки. Мы руссиш, ферштейн? – выкрикивал он. – Гитлер капут. Дас Криг ист форбай!

Полицейские, опешив, ретировались к машинам. От созерцания их нерешительности бюргеры роптали все громче. Полицейские ретировались, через какое-то время вернулись, уже, похоже, с представителями местной власти. Брайан продолжал валять дурака.

«Зеленые» удерживали мост еще часа четыре, игнорируя увещевания полиции и властей. Они стреляли в воздух и ждали. Закусывали, доставая из вещмешков еду, по-прежнему не стягивая противогазы, а лишь приподнимая края – так смешнее. Отчаявшиеся бюргеры уже смирились со своей участью и тоже притихли, тоже закусывали, сидя в открытых машинах и на своих бюргерских повозках…

«Синих» рота Брайана так и не дождалась. Около десяти пришла пара машин БМП, «зеленых» доставили на базу. Прояснилось и отсутствие «синих»: рота Брайана удерживала не тот мост, который был предписан, а который оказался ближе. Правда, «синие» не нашли ни того ни другого. Если вообще искали. Словом, день прошел славно.

В Германии было, конечно, скучнее, чем в Нормандии: пиво, мелкие стычки с американцами с соседней базы. Брайан подбил двух дружков спереть немецкий танк, стоявший на базе для неизвестных целей. Через полчаса они уже катили по автобану, к изумлению водителей. Свернули к невзрачному кафе, решив особых буйств не учинять, а просто и без затей напиться. В кафе – или баре – местные смотрели футбол. Брайан с приятелями заказали напитки. К полуночи матч закончился, в баре оставалось не больше полудюжины посетителей, все втянулись в разговор с паратруперами. Хозяин жаловался, что автобан его разоряет: раньше пропустить стаканчик останавливался каждый третий, а теперь кому охота съезжать с трассы… Брайан поинтересовался, застрахован ли бар, заранее зная ответ, а хозяин тут же принес бумаги. Брайан уточнил, правильно ли он понимает, что избавиться от бара, получив страховку, – это именно то, что нужно, и получил ответ, что об этом можно было бы только мечтать.

– Иди и забери все, что тебе может понадобиться в будущем, потому что этот бар ты видишь в последний раз. Ну что, на улицу? – обратился Брайан к посетителям.

– Это что? – недоверчиво спросил хозяин, выйдя из бара.

– Не знаешь, что это? Panzer, будь я проклят. Ребята, с бутылками поможете? Нам все не унести!

Немцы дружно бросились в бар опустошать полки. Хозяин спустился сверху с двумя баулами и чемоданом. Брайан сел за руль и, запустив мотор, въехал в фасад бара, пробурив помещение насквозь, отчего оно аккуратно легло на землю под звуки битого стекла. Развернулся, наехал на образовавшуюся кучу и вертел танк в разные стороны, пока куча не превратилась в ровный слой строительного мусора…

– За выпитое мы с тобой расплатились, – сказал он на прощание хозяину.

Эту историю он рассказывал русской клиентке по дороге в ресторан, когда к исходу второго дня работы, очумев от рукописи, от взаимного узнавания и отельных сэндвичей, они направились ужинать в «Мистер Ли».

– В России нужно пить водку. А в китайском ресторане – пиво, – Брайан заказал водку с пивом. Официант осмотрел Брайана, который явился в ресторан в стоящих колом темных джинсах, ботинках на толстой подошве, ковбойке и подтяжках.

– Сукин сын, – бросил Брайан, – считает, что простая русская girl решила раскрутить иностранца на дорогой ресторан, а мужик оказался скупой.

– Вам все понравилось? – снисходительно спросил официант, убирая тарелки. Это не понравилось не только Брайану, но и его спутнице.

– Ох, зря вы об этом спросили, – сказала она. – Я заказала лапшу с креветками, а мне принесли с курицей.

– С креветками сегодня нет.

– Тогда зачем принимали такой заказ?