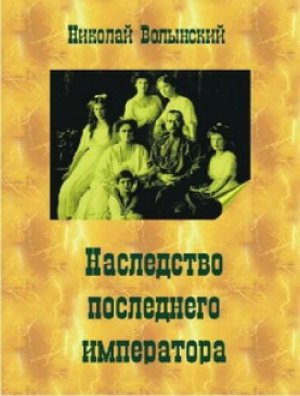

Наследство последнего императора Волынский Николай

– Да, – с удовольствием рассмеялся Лукоянов. – Это самая интересная история[164]. Ее надо бы для потомков где-нибудь распубликовать подробно… Итак, Малиновский Дмитрий Аполлонович. Капитан лейб-гвардии, второй артиллерийской бригады. Боевой офицер, дважды ранен. После 25 октября рванул на Дон, в Новочеркасск, в Добровольческую армию. Там генерал Иванов дал ему важное задание. Поскольку Малиновский родом из Петрограда, его послали туда вербовать офицеров. Он вошел в контакт с подпольной военной организацией генерала Шульгина. Этому тоже нужны толковые кадры, и генерал отговорил Малиновского возвращаться на Дон. Главный политический лозунг, который выдвинул Шульгин – «Через военную диктатуру – к Земскому Собору во имя великой и неделимой России». Малиновский вполне его разделял, поэтому Шульгин и послал его к нам. Освобождать царя.

– Ты его арестовал? – нетерпеливо спросил Голощекин.

– Сейчас все узнаешь… – продолжил Лукоянов. – Так вот, приехал Малиновский в начале мая и, чтобы обосновать свое пребывание у нас, поступил на первый курс Академии Генштаба. И очень скоро сколотил группу заговорщиков из слушателей.

– Группа арестована? Допрошена? Расстреляна? – заметно раздражаясь, спросил Голощекин.

Лукоянов мельком глянул на него и, не утруждая себя ответом, продолжил:

– …Итак, собрал Малиновский группу офицеров из слушателей Академии. Стали собирать исходную информацию. Здесь ему оказался полезен лейб-медик Деревенько – с нашей помощью. Доктор передал Малиновскому план дома Ипатьева. Члены группы изучили распорядок жизни Романовых, режим, какая охрана… И еще много полезных сведений мы передали через доктора специально для Малиновского. Создали для капитана ряд удобств в надежде, что он оправдает наше доверие и всерьез предпримет похищение императора и семьи… Опять-таки через доктора мы предложили, точнее, конечно, Деревенько предложил волонтерам два варианта освобождения. Первый – вооруженный захват незадолго до прихода белых. И сидеть там в осаде, ждать Колчака. Второй – просто похитить семью и немедленно двинуться на Восток. Думали-думали доблестные наши воины-монархисты и придумали: купили немного муки, испекли к Пасхе кулич и через доктора Деревенько передали Романовым с поздравлением «Христос Воскрес!» Те кулич взяли, сказали спасибо, но есть не стали – отдали офицерский гостинец своим собачкам. Дрянь получился у них кулич – и в прямом и в переносном смысле. Вот – все.

– А что в куличе было? – спросил Голощекин.

– Обычно, – пожал плечами Лукоянов. – Мука пшеничная, сахар, яйца, сдоба, сливочное масло, сода. Изюм. И два таракана. Романовы их обнаружили. А собакам все равно – есть тараканы, нет тараканов…

– А дальше что? – спросил Белобородов.

– А дальше – ничего, – ответил Лукоянов. – На том все дело и кончилось. Малиновский решил, что его миссия выполнена, и двинул на восток. Разумеется, к Колчаку. Группа разбрелась кто куда.

– И ты дал ему бежать и скрыться от карающей руки пролетариата?! – возмущенно крикнул Голощекин. – Ты его не арестовал?

– За что? За кулич? – удивился Лукоянов.

– Как за что? За монархический белогвардейский заговор!

– Заговор, который заканчивается куличом с тараканами – не заговор, – отрезал Лукоянов. – Мы плотно контролировали Малиновского и его людей. Знали не только каждый его шаг, но и, можно сказать, каждый вдох и выдох. Наш самый ценный агент постоянно был рядом с ним. И сейчас тоже.

– Федор! – сказал Голощекин. – Ты меня огорчаешь. Ты возбуждаешь мне очень подозрения. Твои действия похожи на контрреволюцию. Как ты мог выпустить заговорщика! И почему об этой группе контрреволюционеров ничего не знали мы – члены коллегии ЧК? Ну, товарищ Лукоянов!.. – покачал он головой. – Боюсь, что тебя самого арестовать надо! И немедленно! Как вы думаете, товарищи? – оглядел он присутствующих.

– Сядь, Филипп, и не сходи с ума! – приказал Сафаров. – Это я тебя как члена партии прошу: сядь и помолчи. И, если Федор разрешит, я могу тебе ответить на твои вопросы.

– Скажи ему, – кивнул Лукоянов.

– Так вот: о совершенно секретной операции под названием «Кулич», которую провели лукояновские чекисты, нельзя было знать всем – даже самым большим начальникам! Таков закон любой разведывательной миссии. Но кое-кто из коллегии чека был осведомлен.

– Ты знал? – спросил Голощекин.

– Да, – ответил Сафаров. – Правда, не всё.

– За что же тебе такое большое доверие? – с обидой спросил Голощекин. – А мне, значит, такое большое недоверие?! Федор! Не доверяете – мне?! Большевику с дореволюционным стажем? Военному комиссару всего Урала?

– Я совсем немного знал, – добавил Сафаров, – потому что самому пришлось поучаствовать. На одном из этапов. А не пришлось бы участвовать – тоже не знал бы. И не стал закатывать истерику, хотя я и не военный комиссар.

– Филипп, – вмешался Белобородов. – У Федора есть свой очерченный круг полномочий. Есть у него еще и свое, непосредственное, начальство в Москве. Думаю, ты согласишься: он, по службе своей, не имеет права всех подряд оповещать о своих секретных миссиях. Согласен?

– Нет! – заявил Голощекин. – Есть более высокие интересы, чем миссии и мессии!

– Какие же?

– Интересы нашей партии! – отрезал Голощекин. – Они всегда выше интересов государства и бюрократии! Федор должен был нам все сказать!

– Так вот сейчас он и рассказывает, – примирительно заметил Сафаров. – И я думаю, что это правильно. Не понимаю, почему ты из штанов выпрыгиваешь!

Голощекин немного поостыл:

– Ладно… – сказал он. – Но почему он отпустил контру?! Ты только об том подумай! Он направил белого гада к Колчаку, чтоб гад этот потом в тебя же и стрелял! И в меня! И в других наших товарищей по партии!

– Потому, дорогой мой по партии товарищ Филипп, я его не арестовал, – ответил Лукоянов, – что Малиновский мне нужнее там живой, а не здесь мертвый! – Он помолчал, словно не решаясь, продолжать или нет. Но, в конце концов, решился: – Были у нас еще подозрения относительно одной монахини – странницы Георгии… Живет сейчас в монастыре и время от времени носит продукты в дом Ипатьева. Еще прежний комендант, Авдеев, разрешил носить Романовым еду с монастырской фермы. Наша плотная слежка за Георгией, в том числе и внутренняя, силами нашей агентуры среди монахинь, ничего пока не дала. Мелькнула тут еще одна подозрительная фигура – тоже монах и тоже странник, некий Досифей, черноризец. Откуда явился – непонятно. Пришел-ушел и пропал.

– А что Яковлев? Не подавал знать о себе? – спросил Голощекин и тут же себя запоздало упрекнул: как же он в Москве не спросил о Яковлеве!

– Нет, – ответил Лукоянов. – Распустил отряд, сам заявил, что собирается в Тобольск, но в Тобольск не прибыл. Но я за ним не следил. Он нам тогда был не интересен. Так что ничего не известно о нем на сей момент.

– Ну, хватит, давайте к делу! – предложил Войков, переводя разговор на другие рельсы. – Что бы там ни было – кулич или пирожок, монах или монашка, но выходит, что только одни мы с Исаем оказались единственными решительными слугами царя, которые осмелились предпринять реальные попытки устроить Романовым побег!

Он и Радзинский переглянулись и рассмеялись. Голощекин усмехнулся, Сафаров кивнул. Они тоже знали эту историю.

В конце июня, удивляясь полному бездействию монархистов, живущих в Екатеринбурге, члены коллегии чека решили: неплохо бы добыть или сотворить доказательства того, что Романовы все-таки намеревались бежать и имеет место монархический заговор. Добыть доказательства взялись Радзинский и Войков. Они оба хорошо владели французским языком, поэтому сочинили и с надежным человеком из охраны передали Николаю два письма на французском, в которых безымянный русский «une officiere» сообщал, что в городе имеется группа преданных людей, которая готовит освобождение Романовых. И развернул перед ними увлекательный план бегства. К большому удивлению чекистов, в ответах для «une officiere» Романовы бежать отказались.

«Мы не хотим и мы не можем бежать, – писали они тоже по-французски. – Мы можем быть только похищенными силой, так как сила привела нас в Тобольск. Но не рассчитывайте ни на какую активную помощь с нашей стороны. У коменданта дома достаточно сил, охрана многочисленна. Стрелки меняются часто. Они охраняют нас и наши жизни добросовестно и очень хорошо с нами обращаются. И мы не хотим, чтоб они пострадали из-за нас, и не хотим, чтобы и вы тоже пострадали. Так что во имя Бога нужно избежать кровопролития. Если вы о нас действительно хотите позаботиться, то можете всегда прийти и спасти нас в случае реальной и неизбежной опасности. Имейте в виду, мы ничего не знаем, что происходит в мире. Мы не получаем ни журналов, ни газет, ни писем в последнее время. И с тех пор как охрана позволила нам открывать окно, надзор усилился, и нам запрещено высовывать головы в окна, потому что можно получить пулю в лицо».

– Я думаю, – с нажимом произнес Голощекин, – обсуждение мы можем на этом закончить. Прошу, товарищи, высказаться по существу. Какие конкретные предложения? Что будем делать? Хочу особенно предупредить, у нас в запасе не то что сутки, а может быть, даже только часы!.. – он вспомнил о словах Шиффа, сказанных перед тем, как они расстались: рав предупредил, что у него нет лишнего времени и нет других дел в Екатеринбурге. Он должен только проконтролировать исполнение и сразу уедет в Москву.

Все, словно по команде, замолчали.

– Александр! Что ты? – обратился Голощекин к Белобородову.

– Нет уж! – сказал Белобородов. – Я, как председатель исполкома, выскажусь последним. Не имею права давить на товарищей своей должностью.

– Раньше ты что-то не часто вспоминал об этом! – едко бросил Радзинский.

– Ладно… – перебил его Голощекин. – Товарищ Кудрин! Что ты скажешь, Михаил, как кадровый сотрудник чека?

Кудрин вскочил, пожал плечами, но ничего не сказал.

– Ну, так как же? – еще раз спросил Голощекин.

– Конечно! – ответил Кудрин убежденно. – Нужно решать!

– Что решать? И как? – спросил Белобородов. – Говори честно. Как на духу!

– Решать надо… конкретно! – с еще большим убеждением заявил Кудрин и сел.

– М-да… Юровский? – спросил Голощекин и услышал медленно-ленивый бас:

– Я еще думаю.

– Лукоянов?

– Мое мнение такое, – неторопливо сказал Лукоянов, – попытаться все-таки сохранить Романов как возможных ценных заложников. От них может быть серьезная польза советской власти…

– Понятно! Исай?

Радзинский кашлянул.

– Ну, чего там! Какие заложники, – недовольно сказал он. – Возни не оберешься. Повиснут на шее, как гири…

– Ты, Петр?

Войков только молча кивнул. Он выдержал пристальный взгляд Голощекина, но не произнес ни слова.

– Так что же? Кто-нибудь что-нибудь скажет? – начал терять терпение Голощекин.

Но никто не хотел первым произносить главное слово.

– Итак: мое предложение как военного комиссара, – заявил Голощекин. – Виду невозможности из-за сложной обстановки обеспечить надежное пребывание под арестом коронованного палача Николая Кровавого и его последышей – Романовых расстрелять! Прошу голосовать.

Все подняли руки.

– Отлично! – сказал Голощекин и повеселел. – Принято единогласно. Нужно оформить протоколом заседания президиума исполкома. Чтоб не было разговоров потом, что собралась какая-то группка и что-то решила. Нет! Это должно быть решение советской власти! Правильно я говорю, Георгий?

Белобородов молча кивнул. И Голощекин продолжил:

– Итак, я полагаю, ничего откладывать нельзя ни на час, ни на минуту. И уже сегодня с ними должно быть покончено навсегда. Кому поручим привести в исполнение народный приговор – расстрелять Николая Кровавого и его семью? Предлагаю поручить это историческое дело… – он подумал. – Да вот – товарищу Юровскому.

Юровский поднял на Голощекина тяжелый взгляд и с медленным недоумением произнес:

– Не понимаю, почему меня?

– Да потому, – ответил Голощекин, – что ты, товарищ Яков, у нас самый организованный, аккуратный и четкий. Тебе можно поручить любое дело без опаски. И ты все сделаешь, как надо.

– Нет! – неожиданно сказал Юровский.

– Ты что же? – Голощекин от удивления даже встал со стула. – Отказываешься от поручения советской власти? От поручения твоих товарищей по партии? – возмутился он. – Ведь ты ж только что голосовал вместе с нами со всеми!

– Я понял так, – сказал Юровский, – что решено расстрелять только царя. А семью зачем? Дети за него не отвечают. Это уже будет не расстрел, а нечто другое.

– Что «другое»? – живо обернулся к нему Радзинский. – Яков, поясни, говори открыто!

Юровский не ответил.

– Ну! – нетерпеливо сказал Радзинский. – Мы ждем.

– Если расстреливать детей, – медленно и спокойно пробасил Юровский, – это уже будет убийство. И я не хочу, чтобы меня, большевика, кто-нибудь когда-нибудь назвал убийцей.

– Ну а что ты будешь с ними делать? Куда денешь? – спросил его Радзинский.

– Это мы можем потом обсудить, – ответил ему Юровский и на его массивных челюстях перекатились желваки. – И еще раз повторяю: я категорически против! Детей – нет!

– А разве они не Романовы? – спросил его Войков, обернувшись всем корпусом.

– Так… Романовы. Но… Я не знаю, – сказал Юровский. – Мое предложение: пощадить детей. И в первую очередь – мальчика.

– Наследника? – вмешался Кудрин. – Я – против.

– Нет, я имел в виду, прежде всего поваренка, Леню. Он играл с Алексеем… – ответил Юровский. – И вообще, всю прислугу нужно вывести оттуда. И детей и мать. А главного фигуранта оставить.

– Это невозможно! – категорически заявил Радзинский.

– Да, – отозвался Войков. – Исай прав – что ты, Яков, будешь с ними делать? Никого из Романовых нельзя отсюда выпускать. Останься хоть один из них в живых – это означает, что династия не пресечена, и они будут претендовать на то, чтобы Россия снова стала их собственностью.

– Это означает также, – добавил Голощекин, – новое ожесточение гражданской войны, неизбежную интервенцию и снова – кровь и смерть. Голод и опустошение. Ты этого хочешь? То, что они нас вздернут, если доберутся до наших шей – ладно! Но сколько народу будет еще перебито из-за того, что у товарища Юровского сопли, понимаешь, потекли. В этом и есть главный вопрос, а не в том, чтобы казнить одного только Николая! Так ты эти свои поповские штучки брось! Мы здесь не в лютеранской церкви!

Юровский молчал.

– Ты про какие «лютеранские штучки»? – заинтересовался Лукоянов.

– Да вот пусть гражданин Юровский и скажет, – заявил Голощекин. – Пусть скажет, что он скрыл от партии. – И сам же сказал: – Когда наш товарищ Яков жил за границей, в Берлине, он принял там лютеранство. В партийных анкетах об этом почему-то не сообщает, прикидываясь добропорядочным евреем!

Радзинский и Войков ошеломленно уставились на Юровского. Лукоянов от удивления снял очки, Белобородов крякнул и потер затылок. Кудрин таращился тоже во все глаза на Юровского, даже челюсть отвисла.

– Я ничего не скрываю от партии. И никогда, – медленно и спокойно пробасил Юровский. – Я никогда не был правоверным или евреем, несмотря на свое происхождение и семейное воспитание в ортодоксально-иудейском духе. Мало того: из семьи своей ушел и уехал за границу я именно потому, что еврейство душило меня своей ограниченностью и жесткостью и едва не задушило окончательно. Да, был такой факт: в Германии я принял лютеранство. Попытался. Из-за жены. Вернее, потому, что собирался жениться на местной, но у нас разладилось. Скоро понял, что это был ошибочный шаг, продиктованный незрелостью и даже в чем-то малодушием. И я понял также, что я на самом деле – атеист и стихийно всегда им был. Если бы все было не так, как я сейчас сказал, то я бы тогда указывал в своих анкетах вероисповедание – «лютеранин». Или «иудей». Я же знаю, что товарищ Ленин и сейчас указывает в партийных анкетах о себе – «православный». И национальность свою указывает – «великоросс». И происхождение указывает – «потомственный дворянин». И я тоже ничего не боюсь и не стыжусь – мне нечего скрывать.

– Хватит! – поморщился Сафаров. – Прекратим этот ненужный и неуместный спор – кто христианин, кто мусульманин… Вечно ты, Шая, лезешь со своим национальным вопросом! – бросил он Голощекину. – Я понимаю, ты у нас самая угнетенная национальность, но ни я, ни Юровский, и никто другой не желают быть из-за этого еще более угнетенной нацией!

Голощекин невозмутимо кивнул, словно во всем соглашаясь, но при этом многозначительно усмехнулся. Он не забудет этот выпад Сафарову.

Скоро руководитель уральских большевиков Георгий Сафаров жестоко поплатится за свои почти антисемитские слова. До начала первого этапа большой чистки – «красного террора» – оставалось меньше полугода.

Юровский медленно встал и неторопливо подошел к единственному в кабинете окну. И так стоял минут пять, повернувшись спиной к товарищам. Потом обернулся и неторопливо и отчетливо произнес:

– Я ни в коем случае не отказываюсь от поручения, которое мне дает советская власть и партия. Но все-таки надо продумать. Там под арестом посторонние люди. Доктор, повар, слуга…

– Никто из них, – подал голос Лукоянов, – ни разу не высказывал желания покинуть Романовых. Им несколько раз предлагалось. Наверное, поэтому Филипп считает, что по-другому не получится?

– Почему не получится? – удивился Юровский. – Выпустить их – и дело с концом! Приказ – и все. Пусть идут куда хотят. Из-за них гражданская война не начнется, – прибавил он. – Из-за того же поваренка!

– Поваренка… – проговорил Белобородов. – Его можно под каким-то предлогом оттуда забрать. А потом что с ним делать?

– Есть же у него какие-то родственники, – предположил Юровский.

Подал голос Кудрин.

– Его дядю, Ивана Седнева, царского лакея, мы были вынуждены расстрелять месяц назад.

– За что? – обернулся к нему Юровский.

– Как за что, Яков Михайлович? Известно за что – за контру, – ответил Кудрин. – Вы же подписывали постановление как член коллегии!

– Кажется, у мальчишки есть родственники в Центральной России, – проговорил Лукоянов. – Мы выясним. Действительно, надо забрать его заранее. А остальную прислугу выгнать непосредственно перед акцией.

Юровский с облегчением улыбнулся.

– Что ж, в таком режиме я готов к исполнению задания немедленно, – заявил он. – Но… – помедлил Юровский, – мне требуется официальное постановление исполкома. С четкой формулировкой приговора.

Голощекин саркастически усмехнулся, открыл рот, чтобы сбить с Юровского его амбиции, но опередил Белобородов.

– Будет документ! – пообещал он. – Зайди через час-полтора и получишь – с печатями и подписями.

– Мне нужны помощники, – сказал Юровский.

– Сам выбирай, – предложил ему Белобородов. – Кто тебе нужен, тех и бери.

– Хорошо… – сказал Юровский. – Вот – товарищ Кудрин.

– Есть! – вскочил Кудрин.

– Ну… – помедлил Юровский. – Надо мне и кого-то из представителей красной армии. Тебя, что ли взять, Филипп? Пойдешь ко мне в группу?

Голощекин усмехнулся, поправил жесткую щетку своих усов и с иронией сказал:

– С чрезвычайным и большим удовольствием! Спасибо тебе, Яков за доверие! Но не думаю, что у комиссара по военным делам всего Урала нет больше других дел. Я тебе, Яков, очень хорошего человека дам – Петра Ермакова. Петра Захаровича. Военный комиссар Верхне-Исетска. Твердый несгибаемый большевик. Надежный. Он будет тебе самым лучшим помощником. У него при исполнении рука не дрогнет: он не только кучу врагов народа на заводе разоблачил, но и сам приводил приговоры в исполнение.

Юровский кивнул и тяжело замолчал.

– Вообще-то говоря, дело вовсе не простое, – наконец сказал он. – Одно – когда в бою или при подавлении того же мятежа… во врага стреляешь, он – в тебя. А тут…

– Да, Яков, – согласился Голощекин и добавил неожиданно сочувственным тоном. – Что уж тут… Ты прав. Теперь ты понимаешь, почему мы, твои товарищи, возлагаем на тебя эту трудную задачу? Я, например, глубоко убежден, что лучше тебя никто не справится и я в том числе. Давай, выполни задание советской власти как можно лучше. Как ты умеешь. А я знаю, что все умеешь ты делать основательно и надежно.

– Я выполню поручение партии, – еще раз проговорил Юровский. – А вот потом куда их? Где хоронить? И как? И что записать в официальный документ?

Все задумались.

– Нет, – нарушил молчание Радзинский. – Просто так хоронить нельзя. Белые выкопают. Поставят памятник какой-нибудь. Или там… часовню. Вот тебе и место поклонения, вот тебе и мученики, вот тебе и мощи! Такая пропаганда! Нет, так не годится….

– А что же ты предлагаешь? – спросил Белобородов.

– Уничтожить без остатка. Сжечь до пепла.

– Э-э-э, нет, друг мой, – вмешался Войков. – Это не так легко. Ты знаешь, сколько нужно времени, чтобы сжечь один человеческий труп? Я недавно интересовался. Тут, брат, целая технология.

– Так сколько же нужно времени для этого? – угрюмо спросил Юровский.

– Часов десять-пятнадцать, а то и все двадцать. Но это если без вспомогательных средств, – ответил Войков.

– Да вот, кстати, очень хорошо, что Филипп упомянул товарища Ермакова. Я с ним как-то разговаривал на эту тему, – заметил Радзинский. – Он это умеет. И есть еще в твоих рядах, – обратился он к Лукоянову, – то ли некий Летомин, то ли Латонин… про него Ермаков мне упоминал. Чекист из Верхне-Исетска. Специалист. Правда, помнится, он больше специалист по сожжению павших животных, но дохлая лошадь от дохлого гомо сапиенса не очень отличается. С человеческим трупом, пожалуй, легче справиться. Масса все-таки меньше.

– Хорошо! – согласился Лукоянов. – Дадим и его. Считай, Яков, что у тебя есть специалист.

– Ну а теперь… – сказал Белобородов. – Все обсудили?

– Да. У меня все, – сказал Голощекин.

– Есть, у кого вопросы? – спросил Белобородов, плавно беря власть в свои руки.

Вопросов не было.

– Тогда так, – заявил Белобородов. – Часика через три, Яков, получишь документ. Я передам с Ермаковым, а он доставит.

– Кстати, – спросил Голощекин. – От тебя, Яков, кто еще будет участвовать?

– Я и мой помощник Никулин Григорий Петрович, – ответил Юровский. – Итак, четверо – Кудрин, Ермаков, Никулин и я.

– Принято.

26. ВЕРСИИ СУДНОГО ДНЯ

РЕСТОРАННЫЕ музыканты (на профессиональном жаргоне – лабухи[165]) стали разбирать инструменты и неторопливо подключать их к электросети. Завыл и тут же затих, хрюкнув напоследок, динамический микрофон. Прозвучали два мощных гитарных аккорда, за ним слегка взвизгнул электроорган. Органист (самоназвание – «оргист», от слова «оргия») – молодой парень с грязным и скрученным шнурком новомодной бороды, бритый налысо, но зато с ярко накрашенными губами и подведенными тушью глазами, в сверкающей, словно чешуя бойцовой рыбки, рубашке, в тесных кожаных брюках – типичный ресторанный педераст – поправил микрофон на своем инструменте и едва шевельнул губами. Немедленно взревели, словно реактивные двигатели, японские аудиоколонки «Akai», каждая – величиной с небольшой книжный шкаф и мощностью сто пять децибел, отчего тихий голос лабуха громовым раскатом пронесся под потолком гостиничного ресторана и сшиб облачко пыли с потолочной лепнины в стиле «сталинский ампир». Органист откашлялся – гром снова ударил, заметался, разлетелся и раскололся по залу, зазвенел в оконных стеклах, в хрустальной люстре под потолком и отозвался в костях посетителей, которые сидели слишком близко к эстраде.

Иван Иванович нерешительно остановился на входе. Он и в прежние-то времена в государственных ресторанах бывал – раз-два и обчелся. В частный попал впервые, хотя и здесь однажды был, когда заведение принадлежало советскому государству.

Встретиться в ресторане предложила Новосильцева. Заметив некоторое смущение на лице Ивана Ивановича, она спросила:

– У вас другое предложение? Смелее! За правду и смелость не наказываю.

– Нет-нет – заверил Иван Иванович. – Просто я совсем забыл, что у вас, то есть во Франции, принято встречаться в ресторанах по делу и без дела. В свою очередь, у нас… то есть в освобожденной Руссиянии…

– Знаю! – поспешила на выручку Новосильцева. – Бывала. Целых два раза. И оба раза осталась в живых. Кое-какие впечатления сохранила надолго. Советский ресторан, – усмехнулась она, – я бы определила как высшую школу взаимной ненависти. Посетитель начинает ненавидеть официанта, еще не увидев его. Он справедливо полагает, что официант здесь находится с единственной целью – обобрать его до кальсон… пардон – до исподнего! Официант же воспринимает посетителя, как ходячий кошелек, обязанный раскрыться безо всяких условий. Если клиент этого не понимает, ему преподают урок, чтоб надолго запомнил. И он запоминает, потому что нервы у него здесь – на поверхности. Единственное, что может немного смягчить жестокие условия для посетителя, – скорость, с которой клиент напивается. Чем быстрее, тем лучше для обеих сторон.

– Но сейчас-то советских, казенных, ресторанов, по-моему, нет вообще, – заметил Иван Иванович. – Правда, этот факт не доказывает… м-м-м…

– Да, разумеется, ничего не доказывает, – согласилась Новосильцева. – Например, то, что нас там ждут, как нормальных людей.

– Тогда, может быть, в другое место?..

– Нет. Давайте попробуем. Мне интересно. Мой давний парижский приятель – по профессии социолог – считает, что цивилизованность того или иного народа определяется состоянием общественных уборных, разумеется, бесплатных, и – гуманностью ресторанного сервиса.

– Ваш приятель прав, – согласился Иван Иванович. – Но стоит ли вам подвергаться…

– Стоит! Хочу посмотреть на новую русскую цивилизацию. Ждите меня, дорогой мой Иоанн Иоаннович, в семь часов вечера.

Он пришел к половине седьмого, чтобы освоиться и занять стол. И попал как раз к разыгрыванию инструментов. Враз полуоглушенный, он стоял на пороге зала и растерянно рыскал взглядом по сторонам. Сильно, да – сильно отличается нынешняя обстановка от прежней! Но одинокая дальняя нервная клеточка в мозгу Ивана Ивановича тем не менее сигнализировала: какая-то гадость с прежних времен здесь все равно осталась. Серьезная гадость. Вот какая именно – он установить не мог, внешне она не просматривалась.

Да, еще лет десять-двенадцать назад ресторан гостиницы «Столица» заполнял, в основном, командировочный люд из разных концов великой страны, так и не сумевшей за семьдесят отпущенных ей лет жизни освоить ресторанную сторону советского бытия и сделать ее естественной, безопасной, удобной для обычного человека. Легко было определить, какие представители «новой исторической общности – советского народа»[166]прибыли в столицу и откуда. Сверкали черными жаркими зрачками дети кавказских гор. Заказывали они, естественно, шашлыки, чахохбили, сациви и лобио. Лениво жевали отвратительный пересохший плов узбеки, казахи и киргизы, беря его с тарелки щепотью и точными движениями издалека бросая себе в рот. Прибалты подозрительно щурили поросячьи глаза по сторонам и презрительно хлопали белесыми ресницами: они почему-то считали себя высокоразвитыми европейцами, попавшими в азиатскую бестолковую деревню только по жестокой необходимости, и поэтому пили только коньяк. Правда, неевропейский, хотя и лучшего качества – мягкий армянский, островатый грузинский, сладковато-нежный дагестанский. Загрызали двумя-тремя кружочками сухокопченой колбасы, твердой, как деревянная чурка.

Через час-полтора от прибалтийских европейцев ничего не оставалось. Дорогой коньяк заканчивался, прибалты наливались мрачной злостью и переходили на дешевую водку, к которой им приносили вечный салат «оливье» с майонезом. На этом этапе цивилизованные латыши, эстонцы и литовцы очень быстро отключались от цивилизации и засыпали каждый в своей позиции: кто в кресле, кто потихоньку сползал под стол, кто, по интернациональной традиции, опускал физиономию в салат «оливье». Иногда просыпаясь, освобождал ноздри от зеленого горошка и мелкого картофеля и снова укладывал голову на старое место, но уже поудобнее. Бесшумно подлетавшие официанты услужливо интересовались:

– Салатик переменить вам, уважаемый? Принести свеженький?

И если клиент не реагировал, шли звонить.

Тогда в зале появлялись веселые милиционеры. Они перемигивались с халдеями, и те указывали на самых перспективных клиентов. Милиция отволакивала перспективных в гостиничный пикет, где тщательно изучала содержимое их карманов, а потом отправляла в вытрезвитель, где все было, как у людей: решетка на окне, холодная и липкая клеенка на деревянном топчане, ледяной душ, фельдшер в белом халате поверх милицейского мундира. Здесь прибалты сразу забывали русский язык и не понимали, что от них хотя недоразвитые русские милиционеры. Но, приняв ледяной душ и просидев голяком до утра, кутаясь всю ночь в рваную простыню, воняющую аммиаком, и пережив похмельный ужас, хорошо вспоминали малоцивилизованный русский язык и посылали одного из своих за деньгами – оплатить медицинские услуги.

Почти никогда не попадали в вытрезвитель из ресторана гостиницы «Столица» армяне, азербайджанцы, грузины, дагестанцы и прочие «лица кавказской национальности»[167]. Они умели веселиться от души, не теряя человеческого облика. К середине веселья оркестр играл исключительно лезгинку. На музыкантов сыпались, словно листья по осени, красные десятирублевки, оркестр снова и снова заводил одно и тоже «для нашего дорогого гостя из солнечного Тбилиси, или не менее солнечного Сухуми, а то и такого же солнечного Еревана». Дорогие – в денежном смысле – гости, скинув пиджаки, устраивали посреди зала танцевальную джигитовку. К тому времени азиаты тихо исчезали, прихватив с собой половину личного состава из дежурной смены московских проституток – тупых, вульгарных и крикливо пьяных. Некоторые шлюхи перед работой капали себе в глаза атропин, чтобы расширенными зрачками производить особенное впечатление на клиентов. И в самом деле, их взгляды действовали на провинциальную клиентуру прямо-таки гипнотически.

Русских командировочных в вытрезвитель брали относительно мало. Они здесь, как всегда, были беднее всех, и содрать с них что-либо ощутимое удавалось не часто. Русские напивались быстро, словно боялись, что водку у них отберут. Долго рассчитывались с официантом, по десять раз изучали счет, в котором итоговая сумма оказывалась всегда вдвое, а то и втрое большей, нежели они рассчитывали. Выгребали из карманов последние медяки, но если не хватало, снимали с руки часы и пытались впихнуть официанту. Не каждый халдей соглашался принять такую плату или залог. От огорчения русская клиентура медленно трезвела и, пришибленная, расходилась по своим этажам, поклявшись, что отныне нога не ступит на вражескую территорию. Но уже в одиннадцать следующего утра их опухшие морды появлялись и жадно высматривали в буфете пиво. Потом, если удавалось наскрести на бутылку, повеселев, мчались на почту – отбить телеграмму домой с воплями, что их обокрали в метро, в трамвае или просто на улице и поэтому им немедленно нужен телеграфный перевод на двести-триста рублей. А вечером снова оказывались на вражеской территории, но уже с презрительными мордами победителей или оккупантов. Это означало, что перевод пришел вовремя.

Следующей волной, после ухода оркестра, расползались по номерам кавказцы – как правило, с перекошенными злостью физиономиями, на которых быстро вырастала синяя щетина, и этот процесс можно было хорошо наблюдать невооруженным глазом. От кавказского веселья не оставалось и следа. Они были готовы «рэзать» всех подряд, кто попадется. И все по той же причине: в их счетах сумма тоже оказывалась больше рассчитанной, но уже в пять-шесть, а то и в десять раз. Одни платили сразу, а для тех, кто пытался опротестовать счет, у халдеев был верный прием.

– Слушай, дорогой! – говорил официант, излучая дружелюбие и радость. – Ты что же – не можешь заплатить? Так почему ты мне сразу не сказал: вот, мол, я приехал из Тбилиси или Кутаиси совсем бедный, совсем нищий, и в кармане ни копейки, а выпить и погулять в Москве на халяву хочется! Я бы сам за тебя заплатил, и не разорился бы, потому что таких нищих кавказцев, как ты, в нашем ресторане никогда не было до тебя и после тебя никогда не будет.

Попадание всегда оказывалось стопроцентным. Какой же кавказец дойдет до позора, чтобы его считали неплатежеспособным. И если денег не хватало, а у него на руке оказывались часы, но не «Победа» какая-нибудь, как у русского, а самая настоящая японская «сейка» или швейцарский «ролекс», часы немедленно перекочевывали в карман халдея. Не было часов – кавказский гость тут же в зале расстегивал свои штаны, спускал их на пол, отворял в трусах секретный кармашек, откуда осторожно извлекал фиолетовую пачку двадцатипятирублевок. Но если у клиента и запаса не было, то халдей охотно предлагал ему кредит.

– Ладно, жаль мне тебя! – говорил официант. – Я же вижу – ты порядочный и уважаемый человек, не то, что эти нищие армяне (азербайджанцы, грузины, дагестанцы – ненужное вычеркнуть). Благодари Бога, что у меня бабушка армянка (азербайджанка, грузинка, дагестанка). Надо выручать своих… что поделаешь! Так сколько ты должен?.. Сколько там на счете?

– Двэсти пятьдесят руп! – отвечал «свой». – Так у тебя на бумажке напысано!

– Ну-ка дай еще глянуть… Хм, в самом деле, двести пятьдесят, – подтверждал халдей. – Большие деньги! Даже не знаю, могу ли помочь…

– Можэш, брат, можэш! Потом шо хочэш, прасы, прыежай ко мнэ, самым дорогим гостэм будэш!

– А ты, действительно, армянин (азербайджанец, грузин, дагестанец)? Покажи паспорт!

Паспорт переходил в руки халдея. После коротких переговоров к паспорту кавказский «земляк» прилагал расписку, в которой подтверждал, что действительно задолжал такому-то, но не двести пятьдесят, а триста пятьдесят, которые он завтра вернет, а если сможет только послезавтра, то это будет уже четыреста пятьдесят – и так далее, по таксометру. И только тогда получит паспорт обратно.

Оглядевшись, Иван Иванович, обнаружил, что здесь совершенно не было азиатов. Не смог Иван Иванович и вычислить ни одного прибалта, хотя их всегда издалека можно узнать по придурковато-самодовольным физиономиям. Ну, с этими понятно. Их ублюдочные государства-химеры настолько обнищали, что поездка в Москву для подавляющего числа тамошних «свободных граждан Европы» стала так же недосягаема, как и полет на Луну. Ну а те, кто успел украсть за время реформ и революций что-либо стоящее из советской госсобственности – заводы, пахотные земли, леса – в такие рестораны не ходят.

Не лучше и с «кавказским фронтом». Недавно понятие «нищий кавказец» было столь же абсурдным, как и «рабочий еврей». Сейчас кавказцев тоже почти не было. А в десятке-полутора горцев арийской внешности, которые расположились в двух полуоткрытых купе, Иван Иванович безошибочно признал чеченцев. Спиртного на их столе не было, только несколько кувшинов с фальшивым апельсиновым соком. Двое-трое из них открыто курили анашу, удушливо-тоскливый запах которой донесся и до Ивана Ивановича. В одном из купе, справа и слева от худого, с седыми длинными волосами человека, сидели, цепляясь за его руки, две известные московские проститутки, дочери популярных политиков. Занимались они древним ремеслом исключительно из любви к искусству, денег не брали – наоборот сами могли осыпать долларами любого партнера: таковы стали теперешние нравы высшего московского света. Цеплялись дорогие, но одновременно бесплатные, молодые шлюхи за Джабраила Умарова – одного из главных воротил чеченской мафии. О нем говорили, что он богаче Абрамовича. Умаров курировал в Москве банковское направление. Чеченская бандитская сеть, густая и ошеломляюще жестокая, накрыла все банки в Москве, в том числе, и иностранные, – это Иван Иванович знал по службе точно.

Больше ничего в этом зале с советских времен не изменилось, если не считать нового огромного аквариума на всю стену, в котором лениво и бестолково двигались, словно тоже обкуренные анашой, небольшие осетры, бестеры[168], и пара налимов. Время от времени они с нескрываемым отвращением посматривали на публику.

«Как же так быстро все произошло? – размышлял Иван Иванович. – Вот кавказцы… самые богатые, с надежным и обеспеченным будущим жители горных окраин СССР. Кто они сейчас? Подавляющее большинство закавказского населения вмиг превратилось в таких бедняков, что даже осознать этого они до сих пор не в состоянии. Сколько лет прошло, а простой народ так и не понял, что случилось. И откуда в новоявленных горных сатрапиях появилась крохотная кучка сверхбогачей, урвавших такие богатства, которые не снились и Гаруну аль-Рашиду. А чтобы новая голь и рвань не опомнилась, ей указали на главного врага, который во всем виноват, потому что грабил Кавказ полтысячи лет, а теперь совсем ограбил его, – на Россию. На ту самую Россию, большая часть богатств которой всегда доставалась не русским, а окраинным народам. Россию, без которой на Кавказе давно не осталось бы ни одного грузина, армянина, азербайджанца. Жили бы только турки и персы. Хотя нет: оставили бы немножко коренных народов – рабов тоже ведь надо откуда-то брать».

Что же до Чечни, то, по твердому убеждению Ивана Ивановича, она давно выиграла войну с Россией. И главные боевые действия кавказской войны шли не на Кавказе, а в Москве. К 1998 году чеченцы завершили захват всей московской экономики – всех банков, всех приносящих доход предприятий, в том числе и государственных, всех серьезных источников дохода, вырезая с невиданной жестокостью тех, кто отказывался платить дань. Ни одна крупная сделка в Москве не проходила мимо чеченской мафии – высокоорганизованной и абсолютно беспощадной – не менее страшной, нежели китайская «Триада». Наблюдая из-под полуопущенных век за подлинными хозяевами Москвы и России, Иван Иванович думал: «Да, они давно бы прекратили войну в Чечне. Но ведь такое выгодное дело! Такой бизнес! Сколько миллиардов долларов из бюджета России можно оторвать без хлопот и – сразу одним куском… Да, самочувствие всего Кавказа определяется здесь. Чуть какие трения и противоречия внутри мафии – сразу начинаются взрывы и пальба на Кавказе… Если согласия не удается достичь, взрывы и пальба переносятся в Москву. Боже, Боже мой! – мысленно простонал атеист Иван Иванович, сотрудник КГБ со стажем. – Как же это получилось? Почему так быстро, всего за несколько лет вся эта сволочь – чеченская, русская, еврейская, азербайджанская… – распластала Россию, как загарпуненного кашалота, и жрет ее живьем! Давятся, морды кровью перемазаны, животы как барабаны, уже набивать некуда, а они все жрут и жрут… Режут ее – она кричит от боли, а они жрут. Живую!..» И вдруг его впервые в жизни охватила такая волна ненависти к этим говорящим здесь вполголоса бледным высокомерным подлинным хозяевам Москвы и России, в костюмах от лучших кутюрье мира по сто тысяч долларов штука, что у него хватило сил только с облегчением подумать: хорошо, что нет сейчас при нем оружия. Он сейчас расстрелял бы их всех – с их охраной, с их русскими шлюхами высшей пробы, владеющими двумя-тремя иностранными языками. Расстрелял бы и спокойно посчитал свой долг перед Родиной выполненным. «А дальше? – подумалось ему. – Дальше на их место тут же придут другие. Еще хуже. Диалектика, блин, чтоб ее дождь намочил! Куда от нее денешься? Но все равно, когда-нибудь народ своими руками начнет уничтожать этот кодляк. «Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе![169]», – с сожалением подумал Иван Иванович.

– Ага, вот вы где! Попались! – раздался сзади громкий голос Новосильцевой.

От неожиданности он вздрогнул.

– Не отпирайтесь. Я вас узнала!

– Разве это было так легко? – попытался подхватить шутливый тон Иван Иванович.

– Не очень, но долго ли умеючи? – она подозрительно посмотрела на него. – Ну-с, Иоанн Иоаннович, что теперь привело вас в особо философское состояние духа?

– Иногда никак не могу понять, что происходит с людьми. И со мной самим тоже, – сознался Иван Иванович. – Вот недавно один мой коллега, специалист по массовым беспорядкам, рассказал мне…

– Минутку! – перебила Новосильцева. – Простите, друг мой, сегодня вам никакой свободы слова не будет! Я тоже сама не понимаю, что на меня порой находит…

– Я знаю, если позволите, – бросил на нее быстрый взгляд Иван Иванович.

– Позволяю. И что?

– У вас такое состояние, какое бывает у человека, который подсознательно решает очень сложную или объемную задачу, но сам плохо контролирует процесс, который протекает скрытно, однако, настойчиво требует дополнительного ресурса или времени. Но вам не хватает ни того, ни другого, и вы, естественно, пребываете в перманентном раздражении. И в то же время не осознаете, откуда раздражение берется, что вызывает еще большее раздражение. Так?

– Милый мой Иоанн Иоаннович! – рассмеялась Новосильцева. – Вы такой, оказывается, замечательный знаток человеческой души, и значит, должны знать, что женщина никогда вам не признается в своих проблемах, особенно, если они у нее, действительно, есть и требуют, как вы говорите, всего ресурса. Ну, давайте, присядем все же и поговорим. Где наш столик?

– Не успел, простите…

– Ничего страшного! Вот к нам уже идет, даже спешит, не ожидая специального приглашения, распорядитель или, на современном русском… как нынче по-русски называют такого работника, Иоханаан Иоханаанович[170]? Помогите, – спросила она.

– Может быть, вам легче было бы называть меня по-русски, Лариса Васильевна? – застенчиво произнес Иван Иванович.

– Не обращайте на меня внимания – старая привычка, еще со студенческих лет: люблю разнообразить формы обращения, – улыбнулась она. – Я всегда была немножко хулиганкой… Так как же его теперь называют по-русски?

Иван Иванович подумал и старательно произнес по-французски:

– Maitre d'hotel[171].

Новосильцева только покачала головой:

– О, как удивительны тайны родного языка! Никогда и представить себе не могла бы…

Метрдотель уже был рядом – небольшого роста, в белой мятой рубашке с расстегнутым воротом, в мешковатых брюках. По его круглой и бледной физиономии легко можно было понять, что он – человек занятой и окружающий мир ему страшно мешает.

– Шё нюжьно? – с одесско-еврейским акцентом брезгливо спросил он.

Иван Иванович и Новосильцева переглянулись.

– Как это – «шё нюжьнё»? – не давая сказать Ивану Ивановичу, переспросила Новосильцева. – На каком это языке?

– Я спрашиваю, что вам нужно? Не поняли? Русского языка не понимаете? – повторил метр раздраженно, но уже почти по-московски.

– Русский-то я, положим, понимаю немножко, – нехотя призналась Новосильцева. – А нюжьнё нам здесь… всего лишь помыться. Но только с вениками. Есть веники? Березовые? Сейчас скажет, что у них нет березовых веников, – обернувшись к Ивану Ивановичу, с обидой произнесла она. – Вот увидите, я права!

– Веников нет! – отрезал метр. – Здесь не баня, а ресторан! Не знали?

Новосильцева с облегчением шумно перевела дух, как человек, получивший долгожданный ответ на свой трудный вопрос:

– Ну, слава тебе, Господи! – перекрестилась она. – А я-то уж подумала, здесь баня. Ну, раз уж так случилось и мы попали в ресторан, то нам надо, любезный, чтобы вы предоставили нам хороший столик, быстрое обслуживание и еду, после которой можно остаться в живых.

– Не обслуживаем! – отрезал метр.

Новосильцева посмотрела сначала на него, потом на Ивана Ивановича, совсем смятого (у него сработал рефлекс неистребленного советского стыда: «Что иностранцы о нас подумают?!»), потом снова на метра и недоуменно переспросила:

– Что-то мы вас не поняли, любезный. Вы, кажется, сами только что сказали, что здесь ресторан, а не опиумная курильня!

– Вы кто такие? – вдруг спросил метр.