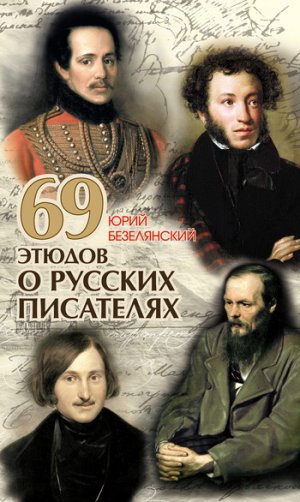

69 этюдов о русских писателях Безелянский Юрий

Герцен покинул Россию в 35 лет. Прожил на Западе 22 года, но так и не прижился там, оставаясь душой и мыслями в России, которую любил и вместе с тем резко критиковал, разумеется, не саму Россию, а режим самовластья:

«Россия могла быть спасена путем развития общинных учреждений или установления самодержавной власти одного лица. События сложились в пользу самодержавия. Россия была спасена; она стала сильной, великой – но какой ценой? Это самая несчастная, самая порабощенная из стран земного шара; Москва спасла Россию, задушив всё, что было свободного в русской жизни...» («О развитии революционных идей в России», 1850).

Ну, а теперь самая малость из биографии Александра Ивановича Герцена. Он родился 25 марта (6 апреля )1812 года в Москве. Отец Иван Яковлев не принял сына, как и не принял его мать Луизу Гааг, немку из Штутгарта, так на ней и не женившись. Своего родного сына называл всего лишь «воспитанником» и дал ему другую фамилию – Герцен (от немецкого слова Herz – сердце). Вот вам первая драма Герцена. А сколько их было в его жизни, не счесть! Вторая драма юных лет: казнь Пестеля и других декабристов. «Сон моей души был разбужен», – отметил Герцен. Он плакал и обещал отомстить за их гибель.

В 19 лет последовала знаменитая клятва на Воробьевых горах. Герцен и его друг Огарев наблюдали, как гас день и поверили будущему счастливому восходу солнца над Россией. Романтики с Воробьевых гор! Задуманный Герценом и Огаревым собственный энциклопедический журнал вызвал подозрение у властей. И, как следствие, арест и ссылка. «Правительство постаралось закрепить нас в революционных тенденциях», – впоследствии напишет Герцен.

Москва и Московский университет позади, впереди ссылка в Пермь и Вятку, сидение в канцелярии вятского губернатора Тюфяева, наблюдение за безобразиями чиновничества провинциальной России – все это вызвало ненависть к самодержавному строю. «Мое одиночество в кругу зверей вредно, – писал Герцен Огареву. – Моя натура по превосходству социабельная. Я назначен собственно для трибуны форума, как рабы для воды».

Послевоенные годы жизни в России прошли в Москве, в доме № 27 по Сивцеву Вражку. Здесь Герцен пишет свои литературные произведения «Сорока-воровка», «Доктор Крупов», роман-памфлет «Кто виноват?» Роман был принят восторженно. Критик Писарев увидел в образе Бельтова «мучительное пробуждение русского самосознания». А Белинский о романе «Кто виноват?» писал: «Какая во всем поразительная верность действительности, какая глубокая мысль, какое единство действия, как всё соразмерно – ничего лишнего, ничего недосказанного; какая оригинальность слога, сколько ума, юмора, остроумия, души, чувства!»

И здесь же на Сивцевом Вражке собирается кружок и обсуждаются все передовые идеи. По признанию собиравшихся, от Герцена веяло благородным умом и бесконечной сердечной добротой.

19 января 1847 года «смелый вольнодумец, весьма опасный для общества» решил поехать на Запад. Как вспоминал Герцен: «Возок двинулся; я смотрел назад, шлагбаум опустился, ветер мел снег из России на дорогу, поднимая как-то вкось хвост и гриву казацкой лошади... Вот столб и на нем обсыпанный снегом одноглазый и худой орел с растопыренными крыльями. Прощайте!..»

Спустя два года Герцен пишет друзьям: «Разумеется, мы, вероятно, к лету у вас на Девичьем Поле». Но не вышло Девичье Поле. Вышел императорский указ: за вольнолюбивые писания Герцена на Западе лишить его состояния и запретить въезд на родину.

В разговоре с директором Петербургской публичной библиотеки бароном Корфом Николай I заявил: «Теперь за границею завелись опять два мошенника, которые пишут и интригуют против нас: какой-то Сазонов и известный Герцен, который... писывал и здесь под псевдонимом Искандера; этот уж был раз у нас в руках и сидел...»

В вынужденной эмиграции Герцен с новой силой продолжил борьбу за свободу России. «Да, я люблю Россию, – говорил он. – Но моя любовь – не животное чувство привычки; это не тот природный инстинкт, который превратили в добродетель патриотизма; я люблю Россию потому, что я ее знаю, сознательно, разумно. Есть также многое в России, что я безмерно ненавижу, всей силой первой ненависти. Я не скрываю ни того, ни другого...»

В Европе Герцен принялся за устройство Вольной русской типографии. 22 июня 1853 года она заработала, и в первых ее материалах ставился острейший для России вопрос о крепостном праве. Поучительно, что в течение 17 лет типографией управляли всего два человека, а сколько она выдала на-гора! Восемь книг «Полярной звезды», 245 номеров «Колокола», «Исторические сборники», «Голоса из России», запрещенные на родине воспоминания и труды декабристов, Радищева, Дашковой, Щербатова, Лопухина, секретные записки Екатерины II, сборники потаенных стихотворений, документы о расколе, а также многое другое.

Нелишне напомнить даты: 20 августа 1855 года вышел первый номер «Полярной звезды», на обложке которой были помещены портреты пяти повешенных – Пестеля, Рылеева, Каховского, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина. 1 июля 1857 года впервые зазвучал «Колокол»: у него был эпиграф: «Зову живых». «Мы крик русского народа, убитого полицией, засекаемого помещиками...»

В июне 1858 Герцен писал в «Колоколе»: «Александр II не оправдал надежд, которые Россия имела при его воцарении... он повернул: слева да направо... Его мчат дворцовые кучера, пользуясь тем, что он дороги не знает. И наш «Колокол» напрасно звонит ему, что он сбился с дороги».

Однако в 1861 году, когда было отменено крепостное право, Герцен опубликовал в «Колоколе» статью «Манифест»: «Первый шаг сделан!.. Александр II сделал много, очень много; его имя теперь уже стоит выше всех его предшественников. Он боролся во имя человеческих прав, во имя сострадания, против хищной толпы закоснелых негодяев и сломил их! Этого ему ни народ русский, ни всемирная история не забудут... Мы приветствуем его именем освободителя!»

Многие, и в частности советские, историки упрекали Герцена за обращение к царю и похвалы в его адрес. Но он считал, что необходимо всегда оставаться объективным и отличать добро от зла. «Я в императоре Александре вижу сильного представителя противоположного нам начала, враждебного нам стана, я уважаю в нем нашу борьбу».

В российских верхах Герцена называли не иначе, как «лондонским королем» и шутили: «Кто у нас царь – Александр Романов или Александр Герцен?»

Десять лет звучал «Колокол», и десять лет Герцен боролся против «России подлой» за «Россию новую». При этом Герцен был категорически не согласен со своим «старым товарищем» Михаилом Бакуниным, который призывал к немедленному социальному перевороту и требовал не «учить» народ», а «бунтовать» его, а также проповедовал идеи уничтожения государства. Герцен отвечал Бакунину, что насилием и террором можно только расчищать место для будущего, но не создавать новое общество. Для этого нужны созидательные идеи, развитое народное сознание: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри».

В Лондоне Герцен начал писать «Былое и думы», – по оценкам авторитетов, вершину русской мемуарной прозы. Сам автор расценивал свое детище скромно: «не историческая монография, а отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге». Виктор Гюго в письме к Герцену писал: «Ваши воспоминания – это летопись чести, веры, высокого ума и добродетели. Вы умеете хорошо мыслить и хорошо страдать – два высочайших дара, какими только может быть наделена душа человека».

А вот мнение позднее, принадлежащее Натану Эйдельману: «Герцен был, наверное, самым счастливым русским писателем прошлого века (позапрошлого. – Ю.Б.), так как в течение многих лет писал и издавал всё, что хотел, в полную меру таланта и знания, не ведая иной цензуры, кроме собственного разумения, и не имея недостатка ни в средствах, ни в хороших читателях. Но за такую исключительность заплатил сполна: два ареста, две ссылки, смерть и гибель многих близких, разрыв со старыми друзьями, невозможность «пройтиться» (как он говаривал) по любимой Москве и по московскому снегу...»

Скитальческая жизнь, семейные драмы и тяжелейший диабет сломили здоровье Герцена. Он заметно похудел, постарел, цвет лица принял желтоватый оттенок. О смерти он думал без страха: «Я всё принимаю как фатум – и желал бы спокойно провести немного времени, записать еще кое-что людям на память и потухнуть без особой боли» (из письма Огареву, 31 июля 1869). В начале 1870 года Александр Иванович простудился и 9 (21) января скончался на 58-м году жизни. Его похоронили на парижском кладбище Пер-Лашез. Член учредительного собрания Франции Малардье возложил на могилу Герцена цветы со словами «Вольтеру XIX столетия». Позднее прах Герцена был перезахоронен в семейной могиле в Ницце.

«Политическая мысль Герцена, – писал Осип Мандельштам, – всегда будет звучать, как бетховенская соната». Приведем еще одну «ноту»: «У народа, лишенного общественной свободы, литература – единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести...»

Что касается личной жизни Герцена, то это особая тема, очень сложная и чрезвычайно запутанная, о которой он рассказал сам в «Былом и думах». «Для нас, – написал в одном из писем Герцен о себе и Огареве, – семейная жизнь была на втором плане, на первом – наша деятельность... пропаганда наша удалась, а семейная жизнь пострадала». Достаточно лишь вспомнить роман первой жены Герцена Натальи Захарьиной с немецким поэтом Георгом Гервегом. Была ли виновата Наталья Александровна? Да. Но, с другой стороны, сам Александр Иванович проповедовал «высокий» эгоизм против официальной и религиозно-аскетической морали, выдвигая на первый план необузданность страстей и жажду наслаждений, – теория и ударила по практике. Любопытно, что в «Былом и думах» этот драматический треугольник представлен как борьба двух исторических формаций – молодой России и буржуазного Запада. А на самом деле это лишь банальная история семейных «бедствий», как определил Герцен. С другой женой Натальей Тучковой-Огаревой были другие «бедствия».

После смерти Герцена в Париже остались две дочери и сын. У сына было 10 детей. После революционных потрясений потомки Герцена покинули Россию и порвали с ней всякую связь. Есть ныне американская ветвь русского классика. Помимо Штатов, поколение Герценов живут в Германии, Франции, Канаде, в Южной Америке и в Австралии. Всего потомков Герцена в мире около 250 человек. В России их нет. Последняя правнучка Александра Ивановича, жившая в Москве, умерла 20 лет назад.

В 1996 году на 20-летний юбилей музея Герцена пригласили его зарубежных потомков. На встрече праправнучка из Франции Симона Рист отметила, что Герцен был страстным поклонником свободы и потребность в защите свободы продолжает быть актуальной в мире. Праправнучка из Швейцарии Наташа Юзер заявила, что всем народам необходим свой «Колокол». А праправнук Франклэн Рист (Франция) добавил: «Мне всегда хочется кого-нибудь разбудить».

Осенью 2007 года в Московском молодежном театре состоялась премьера английского драматурга Тома Стоппарда «Берег Утопии». Один из персонажей пьесы – Александр Герцен. Актер, играющий роль Герцена, Илья Исаев в одном из интервью с горечью сказал: «У меня возникло чувство стыда, потому что англичанин Стоппард проявляет к нашей истории больший интерес, чем мы сами». И еще: «За державу обидно».

«Берег Утопии» – это продолжение темы Герцена, и эта береговая линия нескончаема. И многое еще зависит от угла зрения: как на нее смотреть, на эту линию России. Можно трагически со взрыдами и плачем. Можно драматически, с заламыванием рук и в тихом стенании. Можно прозаически: да, вот она какая, и что же с ней делать... Еще один подход аналитический: все утопить в цифрах и статистических данных. А можно посмотреть на историю России сатирическим глазом. С усмешкой. С иронией. С сарказмом, что, кстати, сделал в не таком уже далеком от нас 1972 году Наум Коржавин, написав стихотворение «Памяти Герцена» – балладу об историческом недосыпе, опираясь на работу Ленина.

Стихотворение это ложится абсолютно в тему данной книги и герои в ней одни и те же. Итак:

- Любовь к Добру разбередила сердце им.

- А Герцен спал, не ведая про зло...

- Но декабристы разбудили Герцена.

- Он недоспал. Отсюда всё пошло.

- И, ошалев от их поступка дерзкого,

- Он поднял страшный на весь мир трезвон.

- Чем разбудил случайно Чернышевского,

- Не зная сам, что этим сделал он.

- А тот со сна, имея нервы слабые,

- Стал к топору Россию призывать, —

- Чем потревожил крепкий сон Желябова,

- А тот Перовской не дал всласть поспать.

- И захотелось тут же с кем-то драться им,

- Идти в народ и не страшиться дыб.

- Так началась в России конспирация:

- Большое дело – долгий недосып.

- Был царь убит, но мир не зажил заново,

- Желябов пал, уснул несладким сном.

- Но перед этим разбудил Плеханова,

- Чтоб тот пошел совсем другим путем.

- Всё обойтись могло с теченьем времени.

- В порядок мог втянуться русский быт...

- Какая сука разбудила Ленина?

- Кому мешало, что ребенок спит?..

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- ... Он сразу всем устроил революцию,

- Чтоб ни один от кары не ушел.

- И с песней шли к Голгофе под знаменами

- Отцы за ним, – как в сладкое житье...

- Пусть нам простятся морды полусонные,

- Мы дети тех, кто недоспал свое.

- Мы спать хотим... И никуда не деться нам

- От жажды сна и жажды всех судить...

- Ах, декабристы!.. Не будите Герцена!..

- Нельзя в России никого будить.

Для чего нужна история? Чтобы понять, что прошлое и нынешнее взаимосвязано. Что все мы звенья одной цепочки. Что в каждом из нас еще копошится декабрист. Что Герцен, Чернышевский и далее по списку – все они наши далекие родственники, и от этого родства нам никуда не деться. А еще в наших родственниках находятся Бенкендорф со своей компанией сатрапов, до Ежова и Берия. И поэтому все мы одновременно герои, палачи, жертвы и обычные обыватели. Всё зависит от пропорций...

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ ГОНЧАРОВА

Иван Гончаров

Как известно, Гончаров – классик русской литературы, А его литературный герой Обломов – это истинно русский национальный тип. Он был, есть и, наверняка, еще будет долго жить. «Быть или не быть?» Обломов приподнялся было с кресла, но не попал сразу ногой в туфлю и сел опять».

Школьники помнят, а взрослые, возможно, подзабыли фигуру Гончарова, поэтому коротко о биографии. Иван Александрович Гончаров родился 6 (18) июня 1812 года в Симбирске в состоятельной семье. Первоначальное образование получил дома, затем в частном пансионе для местных дворян. В 10-летнем возрасте был определен в Московское коммерческое училище. Но, не унаследовав от родственников склонности к купеческому делу, Гончаров всё свободное время отдавал чтению. Увлекся поэзией Пушкина: «Какая школа изящества, вкуса для впечатлительной натуры!» – вспоминал он спустя годы.

В августе 1831 года Гончаров поступил на словесный факультет Московского университета. Революционных настроений избегал и относился к университету исключительно как к храму науки. Затем служба в департаменте внешней торговли министерства финансов. Отказавшись от своей доли наследства в пользу брата Николая, Гончаров жил на свой собственный заработок. «Хотелось мне всегда и призван я был писать; между тем должен был служить... всегда делал то, чего не умел или не хотел делать», – писал он в одном из писем.

Первые литературные сочинения Гончарова прошли незамеченными, а потом неожиданный успех. В марте 1846 года Гончаров прочитал Белинскому только что написанный роман «Обыкновенная истории», и тот «был в восторге от нового таланта».

В основе «Обыкновенной истории» – конфликт, столкновение между «романтиком жизни» и «положительным человеком». Трезвый практицизм старшего Адуева против восторженного идеализма младшего Адуева. Дядя Адуев племяннику: «Я не понимаю, почему пренебрегать скромным предназначением? И оно имеет свою поэзию...» Племянник быстро расстался с романтизмом, отверг скромность и возжелал высокого положения в обществе, комфорта, роскоши, денег. И в конце концов младший Адуев явно преуспел в жизни. Буржуазный прагматизм победил беспомощный романтизм.

После «Обыкновенной истории» Гончаров берется за «Обломова», но неожиданно для всех на три года отправляется в кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» к качестве секретаря вице-адмирала Путятина. В результате плавания появился уникальный труд «Фрегат “Паллада”». После путешествия Гончаров «осел на берег» и приступил к работе в Петербургском цензурном комитете, выезжая почти каждое лето за границу, «на воды». В Мариенбаде в 1857 году он завершил свой роман «Обломов». На писателя, по его воспоминаниям, нашло вдохновение: «Подле меня кто-то невидимо сидел и говорил мне, что писать».

В статье «Что такое обломовщина?» Добролюбов отмечал: «В типе Обломова и во всей этой обломовщине мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта: мы находим в нем произведение русской жизни, знамение времени».

К «Обломову» мы еще вернемся. В 1869 году появился роман «Обрыв», вызвав весьма разноречивые отклики. Многим пришелся не по нраву образ нигилиста Марка Волохова («грязный Марк и незначительная Вера окружаются каким-то поэтическим ореолом»). «Талантливая бесталанность, – оценил «Обрыв» критик Шелгунов. – В «Обрыве» г. Гончаров похоронил себя...» Такое было обидно читать Ивану Александровичу, ибо, по его признанию: «Этот роман была моя жизнь: я вложил в него часть самого себя, близких мне лиц, родину, Волгу, родные места...»

В последние десятилетия Гончаров редко выступает в печати и считает себя устаревшим и забытым писателем. Наибольший интерес вызвал его «критический этюд» на постановку «Горе от ума» – «Мильон терзаний» да очерк «Май месяц в Петербурге». Жизнь шла вперед, и Гончаров многое «перестал понимать».

Жил Гончаров в Москве, в доме на Моховой, тихо. Тихо был отмечен и его 50-летний юбилей литературной деятельности. 2 февраля 1883 года делегация женщин вручила старому писателю благодарственный адрес, где говорилось, что «рисуя» своих героев, он «сам жил их жизнью, плакал их слезами!» В своей последней воле Гончаров просил не печатать его личной переписки и судить о нем только по его литературным произведениям. Сам сжег большую часть собственного архива в камине. Заболел воспалением легких и скончался 15 (27) сентября 1891 года, в возрасте 79 лет.

Вот вкратце и вся биография – обыкновенная и необыкновенная – Ивана Александровича Гончарова. По свидетельству современников, был он человеком замкнутым, легкоранимым, крайне неуверенным в себе. Ни разу не женился, детей не заимел и оставался вечным холостяком. Хотя любовные романы у него были: «Я пережил несколько таких драм и выходил из них, правда, «небритый, бледный и худой..» Корчась в судорогах страсти, я не мог в то же время не заметить, как всё это вместе взятое глупо и комично». Гончарову всегда удавалось вырваться, как он говорил, «с этого острова Калипсо».

Из письма к Елизавете Толстой: «...остаюсь один я со своей апатией, или хандрой, с болью в печени, без «дара слова»...»

Бытует мнение, что Обломова писатель списывал с самого себя, – это вызывало протест со стороны Гончарова. О себе он говорил: «Я с детства, как нервозный человек, не любил толпы, шума, новых лиц! Моей мечтой была... умеренность, кусок независимого хлеба, перо и тесный кружок самых близких приятелей. Это впоследствии назвали во мне обломовщиной...» Знаменитый юрист и мемуарист Анатолий Кони вспоминал: «Главных свойств Обломова – задумчивой лени и ленивого безделья – в Иване Александровиче не было и следа. Весь зрелый период своей жизни он был большим тружеником».

В противоположность Гончарову Илья Ильич Обломов не был не только большим тружеником, но и вообще никаким тружеником. Он – чистый созерцатель жизни, а его созерцание поддерживают «триста Захаров». Трудиться? Ни боже мой. «...он бы желал, чтоб это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой...» И в итоге: «Он терялся в приливе житейских забот и всё лежал». Леность как национальная черта характера. Леность, нежелание изменить сложившийся порядок и махровый консерватизм. В 1922 году Ленин возмущенно писал: «Россия проделала три революции, а всё же Обломовы остались...»

Да, куда они денутся? Коли это менталитет определенной части жителей России. Илья Обломов и Андрей Штольц – вечные антагонисты и противники, как Запад и Восток. Штольц – это ведь «немец», «варяг» – чужой. Обломов ведет созерцательную «святую» жизнь, а Штольц вечно что-то делает, суетится, предпринимает. А зачем? – вопрошает его Обломов. Обломов, как его отец и дед, считал грехом «стараться приобретать больше». Богатство, с точки зрения Обломова, – всегда нечистое дело, грех. Штольц этого никак не может понять: «Труд – образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере, моей». Однако его рациональность никак не может перебить иррациональность Обломова.

Илья Ильич многим нашим соотечественникам очень мил, их прельщает «свет его душевной чистоты». Как написал один литературовед: «В нем дорого и прекрасно то, что он не делец, что он – созерцатель и, кроткий голубь, не мог ужиться в такой среде, где необходимо дело... Покой Ильи Ильича – это не только повадка сказочного запечного дурака, не только бесстрастие и апатия античного любомудра, не только самодисциплина отшельника, но и нирванческая застылость теплого божка с едва пульсирующей сонной артерией...»

Эко, куда тянет наших патриотов-почвенников! Для них Обломов и божок, и кроткий голубь!..

В 1991 году в Германии, на Баварских землях, в Бамберге прошла первая международная Гончаровская конференция. Следует отметить, что Гончаров – наименее известный русский писатель на Западе. И вот ему уделили особое внимание, ему и его герою Обломову. Любопытно, что там слово «обломовец» (в написании – «обломовист») фигурирует в качестве медицинского термина и вошло в «Словарь психиатрии и медицинской психологии». Обломовщина – это избалованность и неврозы, душевная болезнь как результат воспитания, где основное – накормить (в «Обрыве» красноречиво удивление: «Сыты! Ужинали без горячего, без пирожного! Я сейчас пришлю варенья...»).

На конференции прозвучал вывод: Обломов отвергает мир как волю и принимает его как объект искусства. Короче, отказ от постоянной борьбы. Все это аукнулось уже в постсоветские времена, когда развалился Советский Союз и рухнула система социального иждивенчества. Многие из наших сограждан оказались не готовыми к новой жизни, к борьбе, к конкуренции. Согласно исследованиям социологов, среди причин сползания к бедности в современной России названы: лень, неприспособленность к жизни, нежелание менять привычный образ жизни. Другими словами, не все хотят расстаться с милым и теплым Обломовым и влезать в шкуру практичного и сухого Штольца.

Сам Гончаров понимал, что «мир ищет обновления во всем, начиная с религии и кончая полицией, – писал он А.Ф. Кони 19 августа 1880 года, – ...чтоб идти дальше и выше, и выше...» Гончаров писал о необходимости «освежить» жизнь и «сделать невозможным возврат к прежнему злу».

XXI век на дворе. Пусть Обломов останется лишь в книге, на сцене и на экране. А нам всем надо засучить рукава и работать. «Тщательней, ребята, тщательней!..» Будем работать – будут результаты. Иначе всем нам труба, не нефтяная и газовая, а совсем другая. Об этом предостерегал нас Иван Гончаров.

ГЕРОЙ КАКОГО ВРЕМЕНИ? ПРОШЕДШЕГО ИЛИ НАШЕГО?

Михаил Лермонтов

15(27) июля 1841 года около 7 часов вечера, на дуэли у подножия Машука вблизи Пятигорска был убит Михаил Лермонтов. Ему шел 27-й год.

Гибель Пушкина 29 января на дуэли у Черной речки – национальная дата. Еще бы: Пушкин – это наше всё! А Лермонтов? Лучше всех сказал Мережковский: «Пушкин – дневное, Лермонтов – ночное светило». А Бальмонт добавил: «Лермонтов – звездная душа, родственная с тучами и бурями, тоскующий поэт, которому грезились воздушные океаны и с которым говорили демоны и ангелы».

Итак, дневное и ночное светило. И оба померкли от пули. Пушкин в 37 лет, а Лермонтов... «Представить себе нельзя, до какой высоты этот человек поднялся бы, если бы не погиб в 26 лет» (Бунин). И, как написал Айхенвальд в своих «Силуэтах», Лермонтов «шлет из своей трагической могилы поклон родному краю, – и родной край любовью отвечает на него своему певцу и сыну». Насчет любовного ответа ныне большие сомнения: в героях и гениях ходят отнюдь не Печорин и не Лермонтов. Неспроста Михаил Юрьевич писал: «Гляжу на будущность с боязнью...»

- И скушно и грустно! – и некому руку подать

- В минуту душевной невзгоды...

Михаил Лермонтов был странным человеком, весьма рефлектирующим, и неадекватно воспринимал жизнь и окружающих его людей. Его разъедал скепсис.

- А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,

- Такая пустая и глупая шутка!

Не у всех, однако, такой пессимистический взгляд. Маяковский, к примеру, любил жизнь: «И жизнь хороша,/ и жить хорошо/ А в нашей буче,/ боевой, кипучей,/ и того лучше». Правда, Маяковский не погиб на дуэли, а сам выстрелил себе в сердце. Лермонтов и Маяковский – это как два разных полюса, Северный и Южный. Лермонтов презрительно бросил:

- Прощай, немытая Россия,

- Страна рабов, страна господ,

- И вы, мундиры голубые,

- И ты, послушный им народ...

А Маяковский обожал власть и ее вождей, разговаривал с фотографией Ленина, дружил с органами. Но оставим в стороне Владимира Владимировича. Сосредоточимся на Михаиле Юрьевиче. Любопытно высказалась о нем Анна Ахматова: «Он жил очень недолго. Его никто не заметил. Никто его жизни не увидал, никто не понял – такой он был или другой. А потом кинулись писать воспоминания. Людям этим было уже под 60. Они ничего не помнили и списывали друг у друга, поэтому заниматься биографией Лермонтова очень скучно...» Поэтому и не будем касаться участников дуэли, друзей и женщин поэта. Обратимся лучше к удивительно проникновенным его стихам.

- Выхожу один я на дорогу;

- Сквозь туман кремнистый путь блестит;

- Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,

- И звезда с звездою говорит...

Лермонтова одолевала какая-то неведомая космическая тоска. Ему было неуютно на земле. В 1832 году он написал: «Как в ночь звезды падучей пламень/ не нужен в мире я...» «Ты дал мне жизнь, но счастья не дал...» – в «Эпитафии». «Измученный тоскою и недугом и угасая в полном цвете лет...» И, наконец:

- Нет, я не Байрон, я другой,

- Еще неведомый избранник,

- Как он, гонимый миром странник,

- Но только с русскою душой.

- Я раньше начал, кончу ране,

- Мой ум немного совершит;

- В душе моей, как в океане,

- Надежд разбитых груз лежит.

- Кто может, океан угрюмый,

- Твои изведать тайны? Кто

- Толпе мои расскажет думы?

- Я – или бог – или никто!

«Что же? Умереть, так умереть. Потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я – как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова... Прощайте!..» («Княжна Мэри»). И то же мироощущение в «Демоне»

- Моя печаль бессменно тут,

- И ей конца, как мне, не будет...

Конечно, лермонтовская поэзия (а, может, в какой-то степени проза) многих возмущала. «Скептик, фаталист, байронист, протестант, игравший жизнью, как игрушкой...» – писал о поэте Короленко. А Василий Розанов сравнивал: «Пушкин – лад... гармония, согласие, счастье», Лермонтов – «разлад... отвращение»; он вечно уходит и ему «и в раю было бы скверно». Владимир Соловьев отмечал «страшную напряженность и сосредоточенность мысли на себе на своем Я, страшную силу личного чувства» у Лермонтова.

Интересно заглянуть в частотный словарь и сравнить частоту употребления отдельных ключевых слов у Лермонтова и Пушкина. Слово «вино» у Пушкина употреблено 154 раза, у Лермонтова – лишь 60, «муза» – соответственно 148:14, «праздность» – 17:1. У Лермонтова очень часто мелькают «один», «нет», «душа»... В стихотворении «К Лермонтову» Константин Бальмонт писал:

- И вижу я, как ты в последний раз

- Беседовал с ничтожными сердцами,

- И жестким блеском этих темных глаз

- Ты говорил: «Нет, я уже не с вами!»

- Ты говорил: «Как душно мне средь вас!»

Кто-то, читая это краткое представление поэта, возмутится: а нельзя ли было подобрать что-то из Лермонтова более светлое, позитивное, типа «Бородино» или «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (прозу оставляем в покое), но и там свои ужастики и про визжащую картечь и «поцелуи окаянные». Нет, всё у Лермонтова в разладе с социалистическим реализмом. Только Лермонтов и мог сказать: «Люблю отчизну я, но странною любовью!..»

И еще раз о параллели двух светил. В статье «Ремесло поэта» Валерий Брюсов отмечал: «Лермонтов был поэтом для самого себя. В этом существенное отличие лермонтовской поэзии от пушкинской. Пушкин любил повторять, что пишет для себя, а печатает для денег, но его стихи всегда обращены к читателю; он всегда что-то хочет передать другому. Лермонтову было важно только уяснить самому себе свое чувство. Пушкин работал над стихами, делал их... У Лермонтова стихи выходили из головы уже законченными... Пушкин желал, чтобы слух о нем прошел по всей Руси великой. Лермонтов задумывался над тем, не лучше ли оставить свои мечты навсегда в глубине души, как драгоценность, которой люди недостойны... (к тому же – ) у языка нет сил, чтобы выразить сокровенные думы – «стихом размеренным и словом ледяным не передашь ты их значенья!»

«Это было странное, загадочное существо...» – размышляла Ахматова о Лермонтове. «Он не увидел царскосельские парки с их растреллями, камеронами и лжеготикой, зато заметил, как «сквозь туман кремнистый путь блестит». Он оставил без внимания знаменитые петергофские фонтаны, чтобы, глядя на Маркизову лужу, задумчиво произнести: «Белеет парус одинокий...»

Что тут добавить? Классик есть классик. И по сей день школьники пишут сочинения на тему «Герой нашего времени». Кто действительно герой? Печорин сегодня непонятен и не нужен, что он будет делать, скажем, на фондовой бирже? В героях ходят другие, Билл Гейтс, например. Или... хотел назвать, но лучше прикусить язычок. Героями России были и остаются два классика русской литературы, два светила – Пушкин и Лермонтов, оно, конечно, не всё наше (всё – конечно, преувеличение), а уж частичное – абсолютно точно. И повторим вслед за Георгием Ивановым:

- Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.

- Как далеко до завтрашнего дня!

- И Лермонтов выходит на дорогу,

- Серебряными шпорами звеня.

Михаил Юрьевич с нами. У него можно найти и практические советы. Особенно ценные в нынешнее лихолетье:

- У Бога счастья не прошу

- И молча зло переношу...

Ну, а нам, журналистам и писателям, оглянувшись вокруг, в растерянности, можно задать риторический вопрос из лермонтовского стихотворения «Журналист, читатель и писатель» (1840): «Скажи ж мне, о чем писать?..» И нужно ли вообще сегодня «глаголом жечь сердца людей»? Но это уже Пушкин. «Пророк».

Как всё переплелось: Пушкин – Лермонтов. Наши великие классики. Один светлый, гармоничный. Другой печальный и пессимистический. И как писал про Лермонтова Игорь Северянин:

- Он в свадьбе видит похороны. В свете

- Находит тьму. Резвящиеся дети

- Убийцами мерещатся ему.

- Постигший ужас предопределенья

- Цветущее он проклинает тленье,

- Не разрешив безумствовать уму.

И эти лермонтовские тучи – «вечно-холодные, вечно-свободные»...

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА – И ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ

Алексей Толстой

Алексей Константинович Толстой родился 24 августа (5 сентября) 1817 года в Петербурге, а окончил Московский университет. Поэт, писатель, драматург. Увы, он постоянно находился в тени своего великого однофамильца – Льва Николаевича Толстого. И его часто путают с другим, уже советским однофамильцем – Алексеем Николаевичем Толстым. Но Алексей Константинович Толстой – фигура особая. Сегодня на каждом шагу можно цитировать из его «Истории Государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (1868):

- И вот земля свободна

- От всяких зол и бед

- И очень хлебородна,

- И всё ж порядка нет.

Замените «хлебородна» на «нефтеродна» – и получите тот же результат: вечный российский беспорядок.

Алексей Константинович Толстой жил в бурное время (боже, когда в России бывает спокойное время!) и отказывался причислять себя к какому-либо политическому или литературному направлению – «двух станов не боец, но только гость случайный...» – говорил он о себе. Да, не боец. Он был верным рыцарем одной женщины, ее преданным пажом. А она для него – классической музой, вдохновительницей всего его творчества. Поэтому не будем вести биографический и литературоведческий рассказ о писателе, а коснемся только истории отношений ЕГО и ЕЕ.

И как писал Алексей Константинович:

- Сидел я под кленом и думал,

- И думал о прежних годах...

Встреча на балу

Кто не знает романса Чайковского «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты...»? Знают все.

«Случайно» – вот ключевое слово. Живут на свете двое, вдалеке друг от друга. Живут разной жизнью. И вот их соединяет случай. Как писал Анатоль Франс: «Случай – вообще, Бог!» Вот такой случайной встречей на петербургском балу было знакомство графа Алексея Константиновича Толстого в январе 1851 года с Софьей Андреевной Миллер.

Он – знатный вельможа, аристократ, видный чиновник, церемониймейстер императорского двора.

Она – рядовая дворянка. Жена какого-то ротмистра, и не более того.

Он – статный, красивый, сильный мужчина, к тому же богатый и талантливый, известный поэт и писатель.

Она – не блещущая красотой, но блещущая умом женщина, поклонница и знаток литературы и музыки. Некрасивая (чрезмерно высокий лоб, тяжелый волевой подбородок), но в ней есть что-то эдакое – притягательное, манящее, сверкающее. Иногда это нечто определяют словом «шарм» или другим: «манок». Манкая женщина, манящая, притягивающая к себе.

Самое любопытное то, что на том балу с г-жой Миллер познакомился и другой наш классик – Иван Сергеевич Тургенев, но он не нашел в новой знакомой ничего примечательного, более того, выразился о ней уж совсем не комплиментарно: «Лицо чухонского солдата в юбке». Кстати, Софье Миллер приглянулся поначалу именно Тургенев, а не Толстой, они даже долго переписывались друг с другом, и Иван Сергеевич признавался ей: «...из числа счастливых случаев, которые я десятками выпускал из своих рук, особенно мне памятен тот, который свел меня с Вами и которым я так дурно воспользовался. Мы так странно сошлись и разошлись, что едва ли имели какое-нибудь понятие друг о друге...»

Короче, Тургенев не оценил Софью Андреевну, а вот Алексей Константинович не только оценил встретившееся ему богатство, но и сразу загорелся. Для него встреча на балу с незнакомкой в маске оказалась любовью с первого взгляда. Так бывает. Увидел – и пропал.

Уезжая с бала-маскарада, Алексей Константинович повторял про себя пришедшие вдруг слова: «Средь шумного бала, случайно...» Так родилось это гениальное стихотворение:

- Средь шумного бала, случайно,

- В тревоге мирской суеты,

- Тебя я увидел, но тайна

- Твои покрывала черты.

- Лишь очи печально глядели,

- А голос так дивно звучал,

- Как звон отдаленной свирели,

- Как моря играющий вал.

- Мне стан твой понравился тонкий

- И весь твой задумчивый вид;

- А смех твой, и грустный и звонкий,

- С тех пор в моем сердце звучит.

- В часы одинокие ночи

- Люблю я, усталый, прилечь —

- Я вижу печальные очи,

- Я слышу веселую речь;

- И грустно я так засыпаю,

- И в грёзах неведомых сплю...

- Люблю ли тебя – я не знаю,

- Но кажется мне, что люблю!

В стихотворении есть сомнение – «кажется», но в жизни колебания не было: Алексей Константинович Толстой полюбил сразу и навечно, точнее говоря, на весь срок жизни, отмеренной ему судьбой. Почему люди любят друг друга? Из-за чего вспыхивает чувство? Что питает любовь? Вопросы эти не имеют ответов. Не случайно Алексей Константинович в одном из стихотворений, посвященных Софье Андреевне, писал:

- Ты не спрашивай, не распытывай,

- Умом-разумом не расскидывай:

- Как люблю тебя, почему люблю...

Люблю – и всё! Любовь – это всегда неразгаданная тайна.

Алексей Толстой и Софья Миллер встретились в январе 1851 года (ему было 33 года, ей чуть меньше), но повенчались они лишь 12 лет спустя – в 1863 году. Почему? Чтобы ответить на это, нужно хотя бы вкратце рассказать историю жизни того и другого перед встречей. С чем к ней пришли Алексей Константинович и Софья Андреевна.

Алексей Константинович

Полагается начинать с женщины, но мы сделаем исключение и начнем с мужчины, так как именно Алексей Константинович Толстой является гордостью русской литературы, а Софья Андреевна – всего лишь его спутница и муза, вдохновившая, правда, Толстого на создание многих лирических стихотворений.

Итак, Алексей Константинович Толстой. Его рождение окутано легендой. Есть версия, ее разрабатывал Василий Розанов, что Толстой родился от супружеских отношений брата и сестры. Воспитывал его не отец, а дядя Алексей Перовский. Естественно, ему помогали гувернеры и учителя. Стихи Толстой начал писать с 6 лет. В 8 лет Алексей Толстой был представлен своему ровеснику, будущему императору Александру II, с которым он остался в большой близости и дружбе на всю жизнь. Говоря современным языком, Алексей Константинович быстро сделал блистательную карьеру, но неожиданно для всех сам ее и оборвал. Об отказе быть высшим правительственным чиновником Толстой написал в письме императору, в котором сослался на провидение, что оно – «мое литературное дарование, и всякий иной путь для меня невозможен... Служба и искусство несовместимы. Одно вредит другому... Что касается вас, Государь, которого я никогда не перестану любить и уважать, то у меня есть средство служить вашей особе: это средство – говорить во что бы то ни стало правду; вот единственная должность, которая мне подходит и, к счастию, не требует мундира...»

Да, Алексей Константинович Толстой был удивительный человек: правдолюбец и романтик в одном лице. «Когда... кругом и мор, и голод, – Вы в самую ту пору о местах тягаетесь? Опомнитесь, бояре!» – писал Толстой в одном из своих обращений. Смело, не правда ли? – так бросить в лицо обвинение своему сословию, элите, в которую он входил сам. Очень красноречива самохарактеристика Толстого:

- Коль любить, так без рассудку,

- Коль грозить, так не на шутку,

- Коль ругнуть, так сгоряча,

- Коль рубнуть, так уж сплеча!

- Коли спорить, так уж смело,

- Коль карать, так уж за дело,

- Коль простить, так всей душой,

- Коли пир, так пир горой!

Читаешь эти строки и видишь перед собой добродушного великана, силача. Он и впрямь обладал огромной физической силой: заламывал на охоте медведя, бросал двухпудовую гирю через флигель, гнул подковы и т.д. Но этот силач был абсолютно бессилен против собственной матери. Строптивая и властная Анна Алексеевна Толстая с детства «задавила» мальчика и продолжала держать его под своим материнским прессом и во взрослом состоянии. Она постоянно наставляла его, советовала, требовала. Ревниво относилась к его увлечениям женщинами. Расстроила его отношения с княгиней Еленой Мещерской, когда увидела, что чувства сына крепнут с каждым днем. Этого допустить она не могла, чтобы он женился и оставил ее одну. Нет, это катастрофа! И она придумывала всякие болезни, лечилась за границей и настаивала на том, чтобы сын был рядом. Все это, конечно, не могло не отразиться пагубно на характере Алексея Константиновича: он был лишен самостоятельности (критик Юлий Айхенвальд отмечал у Толстого «отсутствие душевного синтеза, внутреннюю нецельность»).

Когда мать Толстого узнала о появлении в жизни ее сына женщины, которой он безумно увлекся, она вознегодовала и сделала все, чтобы не допустить их брака. Алексей Константинович и Софья Андреевна могли повенчаться лишь после смерти матери Толстого.

Но были препятствия и со стороны Софьи Андреевны Миллер. Собственно, ее девичья фамилия другая – Бахметьева. Однако расскажем всё по порядку.

Софья Андреевна

Будущая жена Алексея Константиновича Толстого происходила из старинного рода Бахметьевых, восходящего к XV веку. Отец ее Андрей Николаевич Бахметьев – военный, в чине прапорщика вышел в отставку и поселился в своем имении под Пензой. Женился на дочери соседского помещика, которая родила ему трех сыновей и двух дочерей. Младшая Софья была общей любимицей в семье. Росла бедовой девчонкой-сорванцом, носившейся наравне с мальчишками в округе. Далее – Институт благородных девиц в Петербурге.

Софья уже девушка на выданье, ее опекает любимый брат Юрий, гвардейский офицер. Он знакомит ее со своими друзьями, среди которых выделяются двое: конногвардеец Лев Миллер и прапорщик князь Григорий Вяземский.

У молодой женщины – выбор, кому отдать предпочтение: велеречивому лишь на бумаге Миллеру или пылкому в обществе Вяземскому? Конечно, второму, тем более что он – князь, а кому из тогдашних девушек не хотелось стать княгиней? Как выглядела претендентка на княжеский титул? По воспоминаниям современницы Хвощинской, Софья «была некрасива, но сложена превосходно, и все движения ее были до такой степени мягки, женственны, а голос ее был так симпатичен и музыкален...»

Словом, у Софьи Бахметьевой на руках были свои женские козыри, и князь Григорий Вяземский не устоял: 8 мая 1843 года он попросил у нее руки. Софья мгновенно согласилась и с нетерпением стала ждать согласия со стороны родителей князя, хотя она и была дворянкой, но стояла на иерархической сословной лестнице несколькими ступенями ниже, да и приданое за ней тянулось весьма крохотное. Короче, явный мезальянс, то есть неравный брак. Получив от Григория Вяземского письмо с извещением о его помолвке, родители, жившие в Москве, встревожились и настоятельно посоветовали влюбленному сыну поостыть и не решать свою судьбу «слишком поспешно и неосмотрительно».

Эту не совсем радостную новость Вяземский довел до родительницы Софьи Бахметьевой. Вдова (муж давно умер) не захотела смириться с потерей такой выгодной брачной партии для дочери и бросилась уговаривать родителей жениха. Те заупрямились окончательно. Тогда Бахметьева-мать стала уговаривать Григория Вяземского решиться на брак без согласия родителей. Однако на это Григорий Вяземский не согласился: он слишком любил своих «стариков» и не хотел их огорчать. Что делать? Бахметьева-дочь, то есть Софья, решается на отчаянный шаг давления на князя: возвращает ему подаренное ей кольцо и грозится уйти в монастырь. Молодой князь заколебался (ему и жениться хочется на милой прелестнице, и огорчить родителей он не в состоянии).

Дело осложнилось тем, что Вяземскому в Москве подыскали более достойную невесту из своего круга – Полину Толстую. Софья Бахметьева поняла: князь от нее уплывает, и окончательно решила сыграть ва-банк: разжалобить мать князя Григория. Она едет к непреклонной старухе и бросается ей в ноги. Но все тщетно. Борьба за князя проиграна. И тут появляется последний довод. У королей – это пушки, а у женщин – беременность. Софья Бахметьева беременна от князя Григория Вяземского. Скандал, да и какой! Мать Софьи пишет военному начальнику князя с целью заставить его жениться на ее дочери. Шеф жандармов граф Орлов, которому попало письмо, выносит решение, что князь Вяземский «не обязан жениться на девице Бахметьевой».

Не будем описывать дальнейшие драматические перипетии этого светского скандала, скажем лишь одно: он закончился роковой дуэлью. Брат Софьи Юрий Бахметьев вызвал на поединок князя Григория Вяземского. Брат таким образом хотел отомстить за поруганную честь сестры. Дуэль состоялась 15 мая 1845 года в пригороде Москвы, вблизи села Петровское-Разумовское. Результат был ужасный: разволновавшийся Юрий Бахметьев промахнулся, а хладнокровный Григорий Вяземский оказался точным. Бахметьев был убит наповал.

Можете себе представить состояние Софьи Бахметьевой? И брат убит, и свадьба не состоялась. В отчаянии она выходит замуж за старого знакомца Льва Миллера и становится г-жой Миллер. Но любви нет, муж становится вскоре противен, и они расходятся, не разводясь, однако, формально.

Будучи замужней женщиной и одновременно свободной от мужа, Софья Андреевна решила зализывать сердечные раны в обществе. Она стала часто появляться в свете, демонстрируя свои замечательные таланты в области литературы и музыки. Она любила играть пьесы Перголези, Баха, Глюка, Шопена, Глинки. Но не только играла, но и пела. Голос у нее был чарующий.

В январе 1851 года в Петербурге состоялся тот бал-маскарад, на котором она всецело покорила Алексея Константиновича Толстого. Он сделал ей предложение, но и в этом случае поступило возражение со стороны матери Толстого. История повторилась дважды!.. Тем не менее встречи не прекращались, и Толстой всё более распалялся от Софьи Андреевны: она ему казалась необыкновенной женщиной. А тем временем она, не будучи лишенной практицизма, заготавливала на всякий случай запасной вариант с писателем Дмитрием Григоровичем. Они даже вместе путешествовали по Европе. В дневнике Суворина есть такая запись: «Когда Григорович возвратился к Бахметьевым, то он застал госпожу Миллер лежащею, слабою. У ног ее сидел граф А.К. Толстой, страстно в нее влюбленный...» «Я не хотел мешать, – рассказывал Григорович Суворину, – и мы расстались...»

Грянула Крымская война, и Толстой отправился на театр военных действий. В войсках свирепствовал тиф, и Алексей Константинович опасно заболел, его жизнь оказалась на грани смерти. Узнав об этом, к больному Толстому срочно приехала Софья Андреевна (в тот момент она официально была ему никем) и буквально выходила его.

Выздоровев, Толстой еще более укрепился в своей любви к ней.

Долгожданный брак

Смерть матери устранила главное препятствие к их союзу, и Алексей Константинович Толстой обвенчался с Софьей Андреевной. Из Миллер она превратилась в Толстую. В графиню Толстую. Это был почти идеальный брак. Алексей Константинович нашел в Софье Андреевне новую «мамочку», но мамочку, которую можно было любить по-настоящему, душой и телом. К тому же она была энциклопедически образованным человеком, знала более десяти иностранных языков, включая такой редкий, как санскрит. Легко цитировала Гёте, Шекспира, Ронсара и других западноевропейских классиков. У нее был отменный литературный вкус, которому полностью доверял Толстой. Если ей что-то не нравилось, то Алексей Константинович прекращал работу над произведением, не одобренным супругой.

Софья Андреевна много читала, причем читала по ночам и ложилась спать только под утро. Ночью любил работать и Толстой. Они встречались за чаем во втором часу дня, и Алексей Константинович обычно говорил: «Ну, Софочка, слушай и критикуй...» И читал ей вслух написанное за ночь.

До официальных уз Гименея Алексей Константинович Толстой писал Софье Андреевне: «Я еще ничего не сделал – меня никогда не поддерживали и всегда обескураживали, я очень ленив, это правда, но я чувствую, что я мог бы сделать что-то хорошее, – лишь бы мне быть уверенным, что я найду артистическое эхо, – и теперь я его нашел... это ты».

Алексей Толстой нашел не только эхо, но и музу, да еще очень любимую. Что касается сделанного, то он сделал немало. Написал несколько исторических романов и трагедий, наиболее известные – «Князь Серебряный» и «Царь Федор Иоаннович». Часто выступал как сатирик, создал «Историю государства Российского от Гостомысла до Тимашева», был соавтором знаменитого Козьмы Пруткова (все эти знаменитые мысли и афоризмы «Никто не обнимет необъятного», «Смотри в корень», «Бди!» и т.д.). Написал множество лирических стихотворений. Тут и – «Колокольчики мои, цветики степные!..», «Край ты мой, родимый край!..», «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...» и много других стихов, ставших хрестоматийными.

За многим из написанного Толстым стоит Софья Андреевна. «Не могу лечь, не сказав тебе, что говорю тебе уже 20 лет, – что я не могу жить без тебя, что ты мое единственное сокровище на земле, и я плачу над этим письмом, как плакал 20 лет назад. Кровь застывает в сердце при одной мысли, что я могу тебя потерять...»

Так писал Толстой Софье Андреевне. Но потерял не он ее, а она потеряла его. Дело в том, что последние годы жизни Алексей Константинович страдал от болезни – расширения аорты. Его мучила астма, бессонница, головные боли. Приходилось прибегать к морфию. Он и умер от передозировки: заснул и не проснулся. Это произошло 28 сентября 1875 года. А за три месяца до кончины, будучи на лечении в Карлсбаде, он писал Софье Андреевне: «...для меня жизнь состоит только в том, чтобы быть с тобой и любить тебя; остальное для меня – смерть, пустота, нирвана, но без спокойствия и отдыха».

Алексей Константинович Толстой прожил 58 лет. На целых двадцать лет пережила его Софья Андреевна. После смерти мужа она жила воспоминаниями о любви, перечитывала его письма и плакала. Воспоминаний не написала, более того, уничтожила часть писем. Умерла она в Лиссабоне, куда уехала к племяннице, спасаясь от одиночества...

Вот тут необходимо вернуться снова к романсу «Средь шумного бала...» Помните строки?

- Тебя я увидел, но тайна

- Твои покрывала черты.

Тайна

Да, в жизни Софьи Андреевны была тайна, в которой она до их союза открылась Толстому. Ее исповедь была бурной. Алексей Константинович не только простил, но и был счастлив ее страданием (некий сентиментальный мазохизм?).

- Слушал повесть твою, полюбил я тебя, моя радость!

- Жизнью твоею я жил и слезами твоими я плакал...

Тайна такова, и это подтверждается запиской графини Наталии Соллогуб, хранящейся в РЦАЛИ: после Миллера и до Толстого Софья Андреевна родила двух детей – Юрия и Софью, считавшихся детьми ее брата, Петра Бахметьева. «Племянница» Софья воспитывалась в семье Софьи Андреевны, потом она вышла замуж за русского посланника в Лиссабоне господина Хитрово. Детей от Алексея Константиновича Толстого у Софьи Андреевны не было.

Вот такая вот драматическая «лав стори». Похоронили Софью Андреевну рядом с Толстым, в их фамильном склепе в имении Красный Рог, в Черниговской губернии. Что остается добавить в конце? Разве что вспомнить строки Алексея Толстого:

- То было раннею весной...

Тоже хрестоматийное стихотворение. И в конце его:

- То было в утро наших лет —

- О, счастие! о, слезы!

- О, лес! о, жизнь! о, солнца свет!

- О, свежий дух березы!

Все это было – и счастье, и страдания, и слезы. Было и прошло. А нам досталось это как исторический урок в школе или академии любви. Вы постигаете науку?..

ХОЖДЕНИЕ ПО «ДРЕМУЧЕМУ ЛЕСУ ЗАКОНОВ»

Александр Сухово-Кобылин

Сегодня имя Александра Васильевича Сухово-Кобылина, блистательного, трагического драматурга, человека выдающихся способностей и роковой судьбы, попавшего в адскую машину чиновничьего произвола, не на слуху.

О нем вспоминают лишь в связи с историей убийства любовницы. Достаточно взглянуть на различные публикации: «Дело о безумной любви и кровавом убийстве», «Нераскрытое преступление», «Убийство Луизы Симон-Деманш», «Кто убил Луизу Симон-Деманш», «Драматург под следствием», «Детективная жизнь аристократа», «Драматург-убийца», «Тайны Страстного бульвара» и т.д. И мало кто помнит, что написал Сухово-Кобылин и кто ставил его пьесы. А вот дело об убийстве – это самое оно для желтой прессы. Интригует и щекочет. Рядовой читатель любит ужасы и убийства.

Придется и нам, не смакуя, однако, подробности, вкратце рассказать о том, что произошло. Московскому богатому барину Александру Сухову-Кобылину в Париже понравилась модисточка Луиза. Он приглашает ее в Россию, и она оказывается в Москве (для нее это был шанс) в качестве любовницы и содержанки Сухово-Кобылина. Любовь, квартира, деньги, наряды – всё как полагается. После 9 лет связи Сухово-Кобылин стал тяготиться Луизой Ивановной (так ее звали на русский манер) и все чаще стал заглядываться на других женщин. Одной из опасных соперниц Луизы оказалась красавица княгиня Наталья Нарышкина. Как легко догадаться: светская львица и иноземная содержанка – неравный бой. Француженка стала бешено ревновать и была в итоге убита. 9 ноября 1850 года ее нашли в снегу с перерезанным горлом и сломанными ребрами неподалеку от Ваганьковского кладбища.

Кто убил? Сам Сухово-Кобылин? Нарышкина? Или дворня по приказу хозяев? Следствие так и не нашло точного ответа. Наталья Нарышкина срочно покинула Россию (в Париже она вышла замуж за Александра Дюма-сына). Сухово-Кобылин в течение долгих 7 лет находился под судебным следствием, дважды подвергался тюремному заключению, откупался крупными взятками («Не будь у меня связей да денег, давно бы я гнил где-нибудь в Сибири», – говорил он впоследствии). А в конце концов все обвинения как в убийстве, так и в пособничестве в убийстве были сняты за недоказанность. Дело сдали в архив.

Ну, а теперь обратимся непосредственно к фигуре Александра Васильевича Сухово-Кобылина. Он родился 17(29) сентября 1817 года в Москве. Свое происхождение вел от Андрея Кобылы, очень знатной фамилии (не менее знатной, чем Романовы). Как святые реликвии хранил родовые дарственные грамоты от Ивана Грозного. Окончил философское отделение Московского университета. Продолжил изучение философии в университетах Германии – в Гейдельберге и Берлине. Видный мужчина. Образованный, богатый и красивый – убойное сочетание для женщин. Своей красотой и деньгами умело пользовался. По характеру был крайне неуравновешенным, очевидно, в маменьку, способную собственноручно надавать пощечин горничным и лакеям, а затем прилечь на диван с французским романом. Вот и Александр Васильевич однажды надавал тумаков родной сестре Елизавете за то, что она вознамерилась выйти замуж за профессора Московского университета Надеждина, имевшего неосторожность родиться в семье сельского дьякона. Как можно: он – плебей, а мы – аристократы!

Как аристократ, он позволил себе иметь любовницу. Когда ее не стало, он очень горевал (наверное, все-таки любил). Ходил пешком через весь город на немецкое кладбище, где похоронили Луизу Симон-Деманш. В день именин посещал церковь Людовика на Малой Лубянке, где ее отпевали. «Моя потеря огромна, – писал он в письме к родным. – ...только потеряв всё, я узнаю величину моей потери...» В своем кабинете он повесил портрет Луизы и в память о ней назвал свою дочь Луизой. Спустя 9 лет после гибели Симон-Деманш Кобылин женился на Мари де Буглон. Опять француженка! И, увы, снова смерть: она умерла в холодной Москве через год после приезда от туберкулеза, на руках драматурга. Последний брак с англичанкой Эмилией Смит, и, как говорят в Одессе, вы будете смеяться: всё в той же холодной Москве она простудилась и вскоре покинула белый свет. Личные беды Сухово-Кобылина наложились на восприятие всей жизни. «Здесь в России, кроме вражды и замалчивания, ждать мне ничего. На самом деле, я России нечем не обязан, кроме клеветы, позорной тюрьмы, обирательства и арестов меня и моих сочинений, которые и теперь дохнут в цензуре... Из моей здешней, долгой и скорбной жизни я мог, конечно, понять, что на российских полях и пажитях растет крапива, чертополох, татарник, терновник для венцов терновых, куриная слепота для мышления, литературная лебеда для «духовного кормления»... Лично обречен я с моими трудами литературному остракизму и забвению».

Действительно, Сухово-Кобылин так и не дождался ни одного серьезного обзора своего творчества, ни одной биографической брошюры, не говоря о целой книги. Лишь за год до смерти Сухово-Кобылин был избран почетным академиком по разряду изящной словесности. И тоже ирония: он занимался не изящной словесностью, а разящей сатирой, – это как будто и не заметили.

Вторую половину жизни Сухово-Кобылин провел за границей и в своем родовом имении, где занимался хозяйством и философией, кстати, именно философию он считал своим истинным признанием и создал собственную «Философию Всемира». 19 декабря 1899 года в имении случился пожар (возможно, поджог), сгорел дом, а с ним и библиотека, и рукописи, и переводы любимого Гегеля. Это был страшный удар, после чего Сухово-Кобылин окончательно переселился во Францию, а в России появлялся лишь изредка наездами. Россия стала для него ненавистной страной, о которой он еще в 1855 году сказал так: «Богом, правдою и совестью оставленная Россия – куда идешь ты – в сопутствии своих воров, грабителей, негодяев, скотов и бездельников?»

18 февраля 1902 года в парижском театре «Ренессанс» состоялась премьера «Свадьбы Кречинского». Французская критика встретила спектакль с восторгом, а русская отозвалась о нем фельетонно-издевательски: Сухово-Кобылин для России никогда не был ни кумиром, ни пророком. Александр Васильевич умер в Болье, близ Ниццы 11(24) марта 1903 года, в возрасте 85 лет. В итоге он оказался «крепким орешком».

Если бы не убийство Луизы Симон-Деманш, мы, может быть, и не знали бы Сухово-Кобылина как блистательного драматурга. А так в результате психического потрясения и судебных мытарств в нем развилась творческая энергия, произошла так называемая сублимация.

Леонид Гроссман в своей книге «Преступление Сухово-Кобылина» ( 1928) по поводу остроты пера драматурга писал так: «...силу его негодования возбуждают четыре источника: страдание любовника, потерявшего дорогую ему женщину, возмущение невинного человека, на которого возводят напраслину, спесь дворянина, над которым издеваются разночинцы-чиновники и, наконец, возмущение буржуа, у которого отнимают деньги...» Если отбросить вульгарный социологизм 20-х годов, то суть схвачена правильно.

Сухово-Кобылин создал трилогию, одну из самых мрачных абсурдистских творений XIX века. В 1852 – 1854 годах была написана первая пьеса – комедия «Свадьба Кречинского», в 1856 – 1861 годах – сатирическая драма «Дело». В 1869 году Сухово-Кобылин завершил заключительную пьесу трилогии – «Смерть Тарелкина» (это даже не сатирическая комедия, а скорее гротеск, гиньоль, почище Хичкока: нигде, пожалуй, еще человек не притворялся мертвецом и не ложился в гроб живьем, чтоб спрятать нахватанные им взятки).

«Свадьба Кречинского» – это комедия о шулере Кречинском, о моральной деградации дворянства. Она была поставлена в Малом театре в Москве и имела успех. В советской России ее поставил Всеволод Мейерхольд. «В «Свадьбе Кречинского», – отмечал режиссер, – показан не просто некий конфликт в обществе лиц, в ней действующих, трагедия людей на деньгах, около денег, из-за денег, во имя денег. Правильно было бы назвать эту пьесу «Деньги».

Пьеса «Дело», звучавшая как сатирическая мистерия, была опубликована в Лейпциге и в России находилась под запретом более 20 лет. Предваряя «Дело», Сухово-Кобылин писал: «Предлагаемая здесь публике пьеса «Дело» не есть, как некогда говорилось, Плод Досуга, ниже как ныне делается Поделка Литературного Ремесла, а есть в полной действительности сущее из самой реальнейшей жизни с кровью вырванное дело».

Драматург отобразил в ней свое мучительное хождение «по дремучему лесу законов», мучительное блуждание по темным и грязным чиновничьим лабиринтам, где светлячком надежды для жертвы является лишь взятка.

«Взятка взятке рознь, – утверждал еще Кречинский в своей «Свадьбе», – есть сельская, так сказать, пастушеская, аркадская взятка; берется преимущественно произведениями природы и по стольку-то с рыла; – это еще не взятка. Бывает промышленная взятка; берется она с барыша, подряда, наследства, словом, приобретения, основана она на аксиоме: возлюби ближнего твоего, как и самого себя; приобрел – так поделись. – Ну, и это еще не взятка. Но бывает уголовная, или капканная взятка: – она берется до истощения, догола! Производится она по началам и теории Стеньки Разина и Соловья Разбойника; совершается она под сению и тению дремучего леса законов, помощию и средством капканов, волчьих ям и удилищ правосудия, расставляемых по воле деятельности человеческой, и в эти-то ямы попадают, без различия пола, возраста и знания, ума и неразумения, старый и малый, богатый и сирый...»

Невольно вспоминается хор полицейских чиновников в «Ябеднике» (1793) Василия Капниста:

- Бери – большой тут нет науки, —

- Бери, что только можно взять!

- На что ж привешены нам руки,

- Как не на то, чтоб брать, брать, брать?

Именно «Дело», переплет, в который попал Сухово-Кобылин, и сделало из него саркастического психолога современных ему нравов. Но разве эти нравы исчезли сегодня? А пресловутый Басманный суд? А тысячи примеров из современной уже нам жизни, где отнюдь не торжествуют правда и справедливость, а, напротив, предвзятая ложь и неправедная сила власти (на более понятный язык – коррупция и административный ресурс). Но вернемся к «Делу» Сухово-Кобылина. В ней драматург осуждает всю бюрократическую систему самодержавия – от министра до рядового писаря, всю язву чиновничества. Сухово-Кобылин имел все личные основания яростно ненавидеть окружающую его азиатскую дикость самодержавного тиранического режима. Его аморальность и безликость.

Примечательны авторские характеристики лиц, которые начинаются с бесфамильного начальства, с «Весьма важного лица», о котором сказано: «Здесь все, и сам автор безмолвствует». Итак, «Начальство», «Силы», «Подчиненности», «Ничтожества или частные лица» и вовсе «Не лицо», о которое можно просто вытереть ноги. Не это ли видим и сегодня?..

И, наконец, «Смерть Тарелкина», которая находилась под запретом более 30 лет. Когда министр внутренних дел Валуев с ней познакомился, он пришел в ужас: «Сплошная революция!» В пьесе два наиболее ярких персонажа – Тарелкин и Расплюев – два нарицательных типа, вошедших в классическую русскую литературу.

Кандид Касорович Тарелкин – талантливый мошенник, который устроил собственные похороны: «Милостивые государи. Ваше превосходительство! Итак, не стало Тарелкина! Немая бездна могилы разверзла перед нами черную пасть свою, и в ней исчез Тарелкин!.. Он исчез, извелся, улетучился – его нет. И что пред нами? – Пустой гроб и только...» Тарелкин – это человек-флюгер, всегда тонко чувствующий требования времени и четко улавливающий конъюнктуру. «Всегда и везде Тарелкин был впереди. Едва заслышит он, бывало, шум свершающего преобразования... как он уже тут и кричит: вперед!! Когда несли знамя, то Тарелкин всегда шел перед знаменем; когда объявили прогресс, то он стал и пошел перед прогрессом – так что уже Тарелкин был впереди, а прогресс сзади!»

Узнаете фигуру? Тарелкин – такой же вечный русский тип, как Хлестаков, Манилов, Чацкий, Скалозуб и другие знаменитые литературные герои. Он – анти-Обломов, ибо пышет энергией. Его пристанище не диван, его стихия – улица, где всегда что-то происходит.

«Когда пошла эмансипация женщин, то Тарелкин плакал, что он не женщина, дабы снять кринолину перед публикой и показать ей... как надо эмансипироваться. Когда объявлено было, что существует гуманность, то Тарелкин сразу так проникнулся ею, что перестал есть цыплят, как слабейших и, так сказать, своих меньших братий, а обратился к индейкам, гусям, как более крупным. Не стало Тарелкина, и теплейшие нуждаются в жаре; передовые остались без переду, а задние получили зад! Не стало Тарелкина, и захолодало в мире, задумался прогресс, овдовела гуманность...»

Вот такую саморазоблачительную речь сказал Кандид Тарелкин. В рукописи Сухово-Кобылина сохранилась примечательная запись: «Есть Кандиды, или, проще, Наивники, ожидающие в своей Наивности Лучшего. Какой Вздор! Почему же Лучшее? Законы новые – Люди старые, и будет всё та же Дребедень...»

Если Тарелкин – фигура комическая, то Расплюев – фигура мрачная и страшная (Расплюев – переходной герой трилогии или, лучше сказать, сквозной). В «Свадьбе Кречинского» он – карточный шулер, ну а в «Смерти Тарелкина» – полицейский чин, квартальный надзиратель. Благодаря ему возник термин «расплюевщина» – неприкрытое, открытое мародерство. Ему всё время всего мало, и он готов «всю Россию потребовать и посадить на цепуру» (чуть не написал: на вертикаль) . Знакомая линия: Держиморда-унтер Пришибеев-Расплюев... Так называемая «твердая рука». Разгул полицейщины. Только в 1900 году «Смерть Тарелкина» была сыграна в Суворинском театре Санкт-Петербурга, в искаженном и урезанном виде, под названием «Расплюевские веселые дни». Акценты были смещены в сторону быта. Вот, к примеру, Расплюев допрашивает Брандахлыстову о том, как она жила со своим то ли мужем, то ли сожителем: «А как я на постель полезу, так он, мошенник, рылом-то в стену и обернется. Так вот я с ним одиннадцать годков и мучилась; глаза выплакала с разбойником; глаз, бывало, не сомкну, всё плачу, а он дрыхнет себе, да и только, горой его раздуй...»

Иногда критики проводят параллели: смех Гоголя и смех Сухово-Кобылина. Они разные. Гоголевский смех содержал надежду на духовное возрождение человека. Гоголь верил в прощение Небес. У Сухово-Кобылина никакой веры нет. Как отмечала Инна Вишневская, «у него был смех-содрогание, смех-мрак, смех-боль, смех-отчаяние, смех-реквием, смех, не смолкающий даже перед воротами ада».

Вот из-за этого зловещего смеха Сухово-Кобылин носил на себе, как он выразился, «намордник».

Еще его перу принадлежит сатирический памфлет «Квартет», который завершается следующей картиной-апофеозом: «Глухая ночь при зловещем рембрандтовском освещении... Рак чиновничества, разъевший в одну сплошную рану великое тело России, едет на ней верхом и высоко держит Знамя Прогресса!»

А что? Разве не являются прогрессом наши нынешние многочисленные национальные проекты? А грядущая Олимпиада в Сочи? Всё по Сухово-Кобылину: «В будущем объявлено благоденствие, а в настоящем покуда: уррррааа!»

ПРОПАЛИ ЛИ ЛАСТОЧКИ АФАНАСИЯ ФЕТА?

Афанасий Фет

Не так давно был праздник: юбилей Афанасия Фета. Лирика из лириков. Певца природы. Его пейзажные зарисовки, моментальные снимки, четко фиксируют картинку бытия и передают настроения мига:

- Ночь светла, мороз сияет,

- Выходи – снежок хрустит;

- Пристяжная озябает

- И на месте не стоит.

- Сядем, полость застегну я, —

- Ночь светла и ровен путь.

- Ты ни слова, – замолчу я,

- И – пошел куда-нибудь!

Сознательно привожу именно эти строки, а не хрестоматийные «Я пришел к тебе с приветом...» или «Шепот, робкое дыханье...», которые у всех на слуху. Стихи знают, но знают ли драматическую повесть жизни самого поэта? Если нет, то позвольте поведать, как говорили в старину.

В биографии поэта значатся две фамилии: Фет и Шеншин. Если читать стихи поэта, а потом взглянуть на портрет зрелого Фета, можно поразиться, как этот человек с грубым, нахмуренно-брезгливым лицом и седою бородою патриарха мог писать легкие строки, парящие в небе, подобно воздушным шарам? Всё это сразу наводит на мысль о некоем дуализме, двойственности натуры Афанасия Афанасьевича. Знакомство с его жизнью лишь подтверждает это. С одной стороны, прижимистый помещик, кулак, который мог и накричать и побить; серьезнейший аграрий, поборник земского дела. С другой стороны – тончайший лирический поэт, от стихов которого замирает сердце и кружится голова. Явное противоречие. Но и жизнь сама противоречива, соткана из диалектических отталкиваний.

Появлению на свет Фета предшествовал настоящий любовный детектив. Его отец, богатый помещик Афанасий Шеншин, отдыхая и немного подлечиваясь в Дармштадте, пленился немочкой Шарлоттой Элизабетой Фет. С кем не бывает! Однако здесь экстраординарный случай: Шарлотта замужем, у нее годовалая дочка, и к тому же она беременна. Богатого русского ничто это не остановило, и он похищает Шарлотту (естественно, с ее согласия) и увозит от мужа в далекую Россию. В имении Новоселки Мценского уезда Орловской губернии 23 ноября (5 декабря) 1820 года Шарлотта рождает мальчика Афоню. С матерью всё ясно, но кто отец? Окружной асессор Иоганн Фет? Или кто-то другой? Но точно: не Шеншин.

До 14 лет мальчик ничего не знал о своем истинном происхождении, а потом ему объявили. Что было дальше? Как написал Юрий Нагибин в своем очерке о Фете: «И беспечный барчук, воспитанник пансиона Верро, столбовой дворянин, в чьем роду были воеводы, стольники, вдруг превратился в иностранца, гессен-дармштадтского подданного и разночинца Фета. Смириться с этим он не мог, маленький Афоня твердо знал, что в огромном неприютном мире сладко быть лишь русским дворянином и барином. У него появилась одна всепоглощающая цель: вернуть утраченное...»

К социальному надлому прибавился и национальный. Если он не русский, то кто? Немец? Еврей? Толстые (а Фет дружил с Львом Николаевичем) считали его евреем. Старший сын писателя, Сергей Львович Толстой, писал: «Наружность Афанасия Афанасьевича была характерна: большая лысая голова, высокий лоб, черные миндалевидные глаза, красные веки, горбатый нос с синими жилками... Его еврейское происхождение было ярко выражено, но мы в детстве этого не замечали и не знали».

Досужие разговоры: немец, еврей... Афанасий Фет – русский поэт: по воспитанию, по духу, языку и культуре.

Лишившись фамилии Шеншина, а соответственно, дворянства и всех привилегий, Фет, как говорится, положил живот на то, чтобы занять в обществе достойную социальную нишу. Окончив философский факультет Московского университета, он подался в армию сделать себе карьеру, так как офицерское звание позволяло получить дворянство. И вот поэт, о котором сам Гоголь сказал, что «это несомненное дарование», становится кирасиром. Участвует в ежедневной муштре, ездит на лошади, машет саблей и общается, скажем так, в далеко не интеллектуальной армейской среде.

Во время военной службы в Херсонской губернии у Фета завязывается короткий роман. Через семью одного из богатых местных помещиков Афанасий Фет знакомится с 20-летней дочерью бедного соседа Марией Лазич, девушкой весьма милой и необычной: она умна, образованна, прекрасно играет на рояле, и сам Ференц Лист удостоил ее похвалы за музыкальную одаренность. Вот такой неожиданный «подарок» ждал Фета в провинциальном захолустье.

Мария Лазич отнеслась к Фету в высшей степени благосклонно: ее привлек не белый мундир кирасира Фета, а стихи поэта (прямо в рифму), его начитанность, ум, чувствительная душа. Прервем, однако, плавное течение рассказа и процитируем одно из замечательных лирических откровений Фета:

- Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали

- Лучи у наших ног в гостиной без огней.

- Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,

- Как и сердца у нас за песнею твоей.

- Ты пела до зари, в словах изнемогая,

- Что ты одна – любовь, что нет любви иной,

- И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,

- Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

- И много лет прошло, томительных и скучных,

- И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,

- И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,

- Что ты одна – вся жизнь, что ты одна – любовь.

- Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,

- А жизни нет конца, и цели нет иной,

- Как только веровать в рыдающие звуки,

- Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

Правда, строки эти написаны позднее и посвящены не Марии Лазич, а Татьяне Кузминской, которую однажды слушал Фет в Ясной Поляне, после чего, взволнованный, ушел в свою комнату и за ночь написал этот лирический шедевр, но тут важна суть: чувствительность души Фета, ее отзывчивость на любовь. Именно это почувствовала Мария Лазич (как пианистка, она точно уловила эти звуки). Человек, который способен «любить, обнять и плакать над тобой!» – это идеал для тонко чувствующей женщины. Так считала Мария Лазич. Но совсем не так считал Фет.

Все его помыслы и устремления были направлены на карьеру, на дворянство, на материальное благополучие. В этом плане Лазич была ему не парой, ибо не была «мадмуазелью с хвостом тысяч в двадцать пять серебром» – приданого за ней не имелось. А посему Фет пренебрег своими чувствами (а она ему нравилась) и пошел на разрыв. Как в том фетовском стихотворении: «Какая грусть! Конец аллеи...» Любовная прогулка была завершена.

Фет оттолкнул чистую и бескорыстную любовь Марии Лазич, не понимая, что€ он отталкивает и что€ он теряет. Как правило, это выясняется значительно позднее, когда пройден весь жизненный путь и ясно, что самое лучшее, самое любимое осталось позади.

Но у этого расставания был еще трагический финал: неожиданная смерть молодой женщины. Нелепая случайность или преднамеренное самоубийство?

По одной из версий, было будто бы так.

Мария Лазич лежала на диване и читала. Закурив папироску, бросила на пол спичку, от пламени которой загорелся подол ее летнего кисейного платья. В мгновение она превратилась в горящий факел. Бросилась в сад. Пламя сбили, но ожоги были так сильны, что спасти Марию не было уже возможности. Она скончалась на четвертые сутки в страшных мучениях.

Можно себе представить, что почувствовал Фет, когда узнал о случившемся, как он корил себя и как страдал. Его даже не утешала последняя фраза Марии Лазич, произнесенная перед смертью: «Он не виноват, а я». Произошло то, как признавался Фет, что он «не взял в расчет женской природы и полагал, что сердце женщины, так ясно понимающей неумолимые условия жизни, способно покориться обстоятельствам». Фет не учел, что ему встретилась не обычная женщина, а женщина высоких страстей и максималистских требований, которая посчитала, что жизнь без любимого человека не имеет никакого смысла. Так посчитала она и тут же приняла решение уйти совсем.

В итоге Мария Лазич ушла с дороги Фета, а поэт с той поры постоянно взывал к ушедшей возлюбленной:

- Ты, дней моих минувших благодать,

- Тень, пред которой я благоговею...

Взору Фета всё виделся «ряд волшебных изменений милого лица» – мираж несостоявшейся любви.

Однако вспоминай не вспоминай, а жить надо, и Фет делает еще один решительный шаг: в чине ротмистра он оставляет армию. А летом 1857 года он женится, да весьма выгодно и удачно: не 25 тысяч серебром, а поболее. Невеста Мария Боткина из богатой семьи чаеторговцев, и за ней стоит большое приданое. Фету – 36, ей – 30 лет. Зрелые люди. У него на душе горький осадок от воспоминаний о Марии Лазич. У Марии Петровны позади тоже любовный роман с печальным концом. Они честно рассказали друг другу о своем прошлом, и это их как-то сразу сблизило. Союз Фета и Боткиной оказался если не счастливым, то, по крайней мере, прочным и долгим.

Женины деньги Фет сразу пустил в дело. Купил невзрачную усадьбу Степановку и превратил ее, как говорили тогда орловские помещики, в образцовую «табакерку». Тут-то и взыграли немецкие гены Афанасия Фета, он оказался дотошным и рачительным хозяином. Всё быстро поставил на ноги, удачно распорядился землей, и цифры урожаев и овса с фетовских полей украшали губернскую статистику.

Тут подоспел императорский указ о «возвращении» родового имения Шеншина. Обрадовавшись, Фет-Шеншин сменил свою «табакерку» на богатейшее имение Воробьевку, расположенную под Курском. Когда-то он мечтательно описывал Софье Андреевне Толстой свой идеал: «Жить в прохладной каменной усадьбе, совершенно опрятной, над водой, окруженной значительной растительностью. Иметь простой, но вкусный и опрятный стол и опрятную прислугу без сивушного запаха».

Мечта сбылась. Усадьба с домом, и не просто опрятная, а великолепная. Парк. Поля. Теплицы. Пруд и «всё вокруг мое», как написал какой-то советский анти-Фет. Можно отлично пожить и хорошо поесть. Покушать Афанасий Афанасьевич особливо любил свежую икру, только что вынутую из осетра и чуть присоленную. Когда Фет гостил в Париже у семейства Виардо, а точнее, у своего старого друга Тургенева, то там Фету очень не понравилось это «малое количество питания»: французский бульон, «слабый до бесчувствия», вареные бобы и яичница с вареньем. Нет, в России, у себя в Воробьевке, кушали по-другому: жирно, обильно и со смаком.

Итак, всё вроде бы пришло к определенному возрасту: удовлетворены все сословные претензии, наличествуют достаток, сибаритство и житейский покой. Жена хотя и некрасивая, но млеет от стихов мужа. А счастья нет, как и не было. Есть жуткая тоска. С годами она усиливается. И всё чаще преследуют Фета грезы юности, воспоминания о Марии Лазич.

4 ноября 1878 года, на пороге своего 58-летия, Фет пишет строки, вырвавшиеся из самых глубин сознания:

- Ты отстрадала, я еще страдаю,

- Сомнением мне суждено дышать,

- И трепещу, и сердцем избегаю

- Искать того, чего нельзя понять.

- А был рассвет! Я помню, вспоминаю

- Язык любви, цветов, ночных лучей, —

- Как не цвести всевидящему маю

- При отблеске родном таких очей!

- Очей тех нет – и мне не страшны гробы,

- Завидно мне безмолвие твое,

- И, не судя ни тупости, ни злобы,

- Скорей, скорей в твое небытие!

Жизни еще оставалось 14 лет, а Фету уже мерещились гробы, и он стремился в небытие.

К концу жизни Фета начали мучить физические недуги, в частности застарелая астма. Ему было тяжело дышать, и он нередко шутил, что вот «опять слон наступил мне на грудь». Сдавали глаза, он терял зрение. Пришлось не писать самому, а диктовать литературному секретарю, молоденькой Екатерине Федоровой.

«Моя старуха Муза, – говорил Фет весной 1892 года, – спит, спит, да вдруг во сне и забредит, а Екатерина Владимировна запишет кошмар». По вечерам в доме на Плющихе (зимой Феты жили в Москве, а летом – в Воробьевке) старый поэт садился в кресло, и Екатерина Владимировна читала ему вслух что-то услаждающее, например «Мадам Бовари». Фет слушал и погружался в свои воспоминания:

- Мелькнет ли красота иная на мгновенье,

- Мне чудится, вот-вот тебя я узнаю...

Смертный конец пришелся на 21 ноября 1892 года. Фет пожелал вдруг выпить шампанского и отправил за ним жену, а сам продиктовал записку: «Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий. Добровольно иду к неизбежному». И собственноручно подписался: «21 ноября. Фет (Шеншин)».

В тот же миг он схватил стилет для разрезания бумаги и попытался нанести себе удар в грудь, но Екатерина Владимировна повисла у него на руке. Фет вырвался и бросился бежать по анфиладе комнат. В столовой пытался открыть дверцу шифоньерки, где лежали ножи, но не хватило уже сил. Фет, тяжело дыша, опустился на стул. В это время вбежала Екатерина Владимировна. Она услышала сорвавшееся с уст Фета слово «черт!». Глаза его расширились от какого-то привидившегося ужаса, и он испустил последний дух. То есть умер в одночасье.

В письме Софья Андреевна Толстая описывает кончину Фета иначе: «...он стал метаться, что воздуху мало, пошел в кабинет, оттуда обратно в столовую, сел на стул, опустил голову и скончался...»

Сбылось давнее желание поэта:

- И с лона тихого земного идеала

- На лоно вечности с улыбкой перейду.