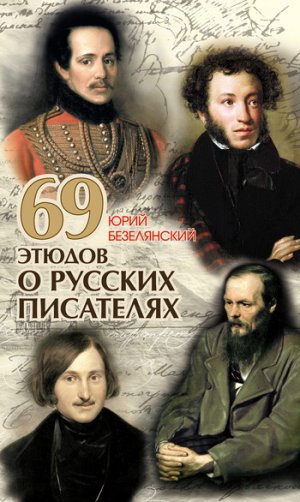

69 этюдов о русских писателях Безелянский Юрий

- Где-то в поле возле Магадана,

- Посреди опасностей и бед,

- В испареньях мерзлого тумана

- Шли они за розвальнями вслед...

И метафора Заболоцкого: «Месяц окровавленный плывет...»

В 1939 году арестовали Исаака Бабеля. Погиб не только сам писатель, но и пропали изъятые при аресте его заметки, наброски, архив. Бабель предчувствовал свой конец и записывал в дневнике: «Почему у меня непроходящая тоска? Разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде...»

А кто-то из нынешних продолжает талдычить, какие это были замечательные радостные 30-е годы. Для кого как... Палачам было явно веселее, чем жертвам. Но ужас был в том, что вскоре палачи становились жертвами.

1941 год. Зачистка продолжается. Ликвидировали Даниила Хармса и Александра Введенского.

Кого-то просто убивали. Кого-то травили и отнимали право писать, достаточно вспомнить судьбу Михаила Булгакова, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Михаила Зощенко, Юрия Олеши, Николая Эрдмана, Бориса Пастернака, Илью Эренбурга и многих других.

Веселое литературное время. И, как пел Александр Галич:

- Вот как просто попасть в богачи,

- Вот как просто попасть в первачи,

- Вот как просто попасть – в палачи:

- Промолчи, промолчи, промолчи!

После Первого всесоюзного съезда советских писателей так и писали в основном, молча, и Сталинские-Ленинские премии получали. И величали себя современными классиками. Где они ныне? Кто их читает? И вообще, где современная литература? Ее тоже нет. Есть авторы. Есть книги. Но нет литературы Большого Стиля, о котором так пеклись власть и ее глашатаи, да и бедный Алексей Максимович Горький.

Съезд больших надежд закончился большим разочарованием, если не сказать крахом.

И аминь.

КАК УБИВАЛИ ЗОЩЕНКО И ТРАВИЛИ АХМАТОВУ

Сегодня о литературе не говорят. О писателях почти не вспоминают. Власть книгами не интересуется. Есть нефть, газ, недвижимость – это более весомо, престижно и денежно. Эти лакомые куски делят. Пилят. Распределяют. Рассовывают прибыли по карманам. А литература? Это даже не бедная золушка, а какая-то несчастная бомжиха. Не сегодна-завтра зачистят. Останутся лишь Интернет да мобильные телефоны с SMS-ками: «Вань, я купила пиво». А когда-то!.. В славные советские времена литература была грозным идеологическим оружием, вокруг которого кипели шекспировские страсти и разыгрывались писательские трагедии. Так, в августе 1946 года произошла очередная литературная катастрофа: вышло постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Старшее поколение наверняка его помнит (и от ужаса содрогается), а молодым следует напомнить в назидание, как жили их предки и что приходилось им испытывать.

Постановление ЦК было принято 14 августа. Первое сообщение о нем в печати появилось 20 августа. 21 августа – в главной газете страны – в «Правде». 4 сентября состоялось заседание президиума Союза писателей по поводу постановления ЦК. И понеслось!

А началась эта вакханалия 7 августа, а до этого, наверное, тайно вызревала в кремлевских коридорах. В итоге группу ленинградских писателей (Саянов, Прокофьев, Лихарев, Капица, Левоневский, Никитин, – господи, кто помнит сейчас эти имена?!) вызвали срочно в Москву. Дмитрий Левоневский вспоминал: «7 августа мы проходим бюро пропусков ЦК. Поднимаемся в отдел агитации и пропаганды. Короткая встреча с Ждановым и Александровым. Получаем подтверждение, что предстоит обсуждение работы ленинградских журналов. Никаких подробностей. Лица спрашивающих непроницаемы. Одна реплика Александрова звучит в нашем сознании тревожно: «Просьба из гостиницы «Москва» никуда не уходить. На заседание вас вызовут... По телефону не разговаривать. Ни кого из московских писателей не приглашать. Ни с кем в контакты не вступать». Уходим из здания ЦК ошарашенные...»

Ну, как детали? В них всегда скрывался партийный дьявол!..

9 августа состоялось заседание оргбюро ЦК ВКП(б). На нем решался вопрос о ленинградских журналах, еще театральные вопросы, вопросы о репертуаре и еще 2 – 3 вопроса. Сохранилась стенограмма воспоминаний Всеволода Вишневского: «Ровно в 8 заседание началось на 5 этаже в Мраморном зале... Сталин был не в военной форме ... Он бросал много реплик. Я по своей привычке записывал, так как считаю, что каждое слово, которое сказал товарищ Сталин, для нас важно и ценно».

Далее Вишневский скрупулезно записал сталинские высказывания о Зощенко. О его рассказе «Приключения обезьяны»: «Рассказ ничего ни уму, ни сердцу не дает. Был хороший журнал «Звезда». Зачем теперь даете место балагану?..» О другом журнале: «Появлялись у вас в «Ленинграде» замечательные вещи, бриллианты, но почему теперь нет? Что, материала мало?..» О Зощенко: «Человек войны не заметил. Накала войны не заметил. Он ни одного слова не сказал на эту тему... Почему я недолюбливаю Зощенко? Зощенко – проповедник безыдейности... и советский народ не потерпит, чтобы отравляли сознание молодежи... Не обществу перестраиваться по Зощенко, а ему надо перестраиваться, а не перестроится, пускай убирается к чертям».

«А Анна Ахматова? Что у Анны Ахматовой можно найти? Одно, три стихотворения... У нас журналы не частные предприятия... Наш журнал – журнал народа. Он не должен приспосабливаться к Ахматовой. Нам надо воспитывать новое, бодрое поколение, способное к преодолению любых трудностей...»

Вождь дал команду «фас!» И первым оскалил зубы драматург Всеволод Вишневский. Уже на следующий день, 10 августа, в газете «Культура и жизнь» появилfсь его статья «Вредный рассказ Мих.Зощенко». Встречаясь с американскими журналистами, в том же августе, Вишневский говорил: «Толкуют о Зощенко... Кто он такой? Офицер царской армии, человек, который перепробовал ряд профессий, без удач и толка и начавший в 1922 году писать сатирические рассказы... Они в ту пору били мещан, обывателей... Но потом в стране произошли грандиозные изменения. Страна в 9 раз удвоила свой индустриальный потенциал!.. А Зощенко, замкнутый, угрюмый, стареющий, всё продолжал писать свои сатиры... Это надоело... Это раздражало...»

Но это частное высказывание, вдохновленное решением сверху. А постановление ЦК уже расставило все точки над i. Советскую литературу мгновенно подморозили и отбросили назад. Находящемуся в Париже Илье Эренбургу Николай Тихонов рассказывал, как Сталин заявил, что Ахматова и Зощенко – «враги». Жданов выступил в Ленинграде перед писателями. Он говорил о Зощенко: «пошляк», «пакостничество и ерничество», «пасквилянт», «бессовестный литературный хулиган». Об Ахматовой: «поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молельной». «Удивительно было многое...» – отмечал Эренбург в своих мемуарах «Люди. Годы. Жизнь».

Сегодня мы знаем больше, чем знали тогда. Постановление о литературе имело отнюдь не литературную подоплеку, а политическую, и отражало аппаратную интригу: технократов-прагматиков (Берия, Маленков) против ленинградцев-русофилов (Жданов, Кузнецов, Вознесенский). Жданов был поставлен в такое положение, что был вынужден не только рявкнуть на писателей и на всю интеллигенцию, но и нанести удар по своим. После чего началась адская кампания против «раболепствующих перед Западом антипатриотов», то бишь космополитов.

Примечательно, что ошельмованные Ахматова и Зощенко в некотором смысле попали под удар случайно: нужны были знаковые имена, а они под литературные репрессии подходили почти идеально. Имена, а не жизни. Их не арестовали, не сослали, не расстреляли. Просто отлучили на некоторое время от литературы. Ахматова выдержала удар, не сломалась. А вот Зощенко сломался, что и привело его к ранней смерти.

Михаил Зощенко никак не мог понять, почему его пинали ногами и власть, и коллеги. Он спросил могущественного Фадеева, в чем дело, тот ответил: «На тебя обиделся сам хозяин: писать надо непременно ему». И Зощенко написал письмо Сталину: «Дорогой Иосиф Виссарионович! Я никогда не был антисоветским человеком...» И в конце письма: «Я никогда не был литературным пройдохой или низким человеком, или человеком, который отдавал свой труд на благо помещиков и банкиров. Это ошибка. Уверяю Вас».

Спасая мужа, и Вера Зощенко обратилась к Сталину с пространным письмом:

«Цель моего письма – чтоб Вы поверили, что Михаил Зощенко никогда не был и не мог быть антисоветским человеком, пошляком и грязным пасквилянтом, что дело всех честных советских людей – и его дело, в котором он кровно заинтересован, что он всегда думал, что своим трудом приносит пользу и радость советскому народу, что не с злорадством и злопыхательством изображал он темные стороны нашей жизни, а с единственной целью – обличить, заклеймить и исправить их.

Цель моего письма – чтобы Вы, кого я так высоко ставлю, мнением кого дорожу, как святыней, знали правду.

Я ничего не прошу, потому что просить нечего...»

Письма не помогли. Вполне возможно, что вождь даже не удосужился их прочитать. А тем временем пункт постановления ЦК «прекратить доступ в журнал произведений Зощенко, Ахматовой и им подобных» начал активно осуществляться. Кислород был перекрыт.

«Мне теперь почти никто не звонит, – говорил Зощенко Леониду Утесову, – а когда я встречаю знакомых на улице, некоторые из них, проходя мимо меня, разглядывают вывески на Невском так внимательно, будто видят их впервые». Один из таких знакомых с криком: «Миша, не погуби!» – перебежал от Зощенко на другую сторону тротуара. Печататься было почти невозможно, и Зощенко приходилось заниматься поденной работой – переводами, правкой, чтобы не умереть с голода. Он, кстати, блистательно перевел повести финского писателя Майю Лассила – «За спичками» и «Воскресший из мертвых». В одном из писем (ноябрь 1950) Зощенко писал: «...я теперь стал настоящим переводчиком... Фамилию мою поставили в книге столь мелкой печатью, что не сразу можно отыскать. Но под старость я вовсе растерял остатки честолюбия...»

Из письма к Федину: «Выхожу из четырехлетней беды с немалым уроном – «имение разорено и мужики разбежались». Так что приходится начинать сызнова. А за эти годы чертовски постарел и характер изменился к худшему, – как видишь – стал даже просить денег, чего ранее не бывало...»

Сталин умер 5 марта 1953 года, а в июне того же года Зощенко вновь приняли в Союз писателей. В начале 1958 года Зощенко писал Корнею Чуковскому: «С грустью подумал, что какая, в сущности, у меня была дрянная жизнь, ежели даже предстоящая малая пенсия кажется мне радостным событием. Эта пенсия (думается мне) предохранит меня от многих огорчений и даст, быть может, профессиональную уверенность...» И далее с горьким вздохом: «Писатель с перепуганной душой – это уже потеря квалификации...»

«Последний раз я его видел в апреле 1958 года, – вспоминал Корней Чуковский. – Он приехал совершенно разрушенный, с потухшими глазами, с остановившимся взором. Говорил медленно, тусклым голосом, с долгими паузами... Я попробовал заговорить с ним о его сочинениях. Он только махнул рукой: «Мои сочинения? Какие мои сочинения? Их уже не знает никто. Я уже сам забываю свои сочинения...»

22 июля 1958 года Михаил Зощенко умер, не дожив всего лишь неделю до 63 лет. «Гражданскую панихиду провели на рысях. Союзное начальство «сдрейфило» – как выразился писатель Пантелеев. Хоронили Михаила Михайловича в Сестрорецке. Хлопотали о Литературных Мостках – не разрешили. Короче, сгубили классика русской литературы. Не поставили к стенке, но убили иным способом. И остается только вспомнить строки из одного рассказа Зощенко:

«Рисуется замечательная жизнь. Милые, понимающие люди. Уважение к личности. И мягкость нравов. И любовь к близким. И отсутствие брани и грубости...» («Страдание молодого Вертера», 1933).

А теперь вспомним Анну Андреевну Ахматову. В августовском постановлении ЦК 1946 года о ней сказано: «Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетизма и декадентства, – «искусства для искусства», не желающего идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимыми в советской литературе».

Вот так, наотмашь.

«Вещунья, свидетельница, плакальщица», – называл Ахматову Сергей Аверинцев. Она в 1917 году пророчески писала:

- Теперь никто не станет

- слушать песен.

- Предсказанные наступили дни.

- Моя последняя,

- мир больше не чудесен,

- разрывай мне сердце, не звени.

- Еще недавно ласточкой свободной

- Свершала ты свой утренний полет,

- А ныне станешь нищенкой голодной,

- Не достучишься у чужих ворот.

Чужие ворота – это тюрьма, куда был посажен во времена сталинских репрессий сын Анны Ахматовой (Лев Гумилев). Он стал заложником, и она вместе с народом испила горькую чащу страданий и слез.

- Это было, когда улыбался

- Только мертвый, спокойствию рад.

- И ненужным привеском болтался

- Возле тюрем своих Ленинград.

- И когда, обезумев от муки,

- Шли уже осужденных полки,

- И короткую песню разлуки

- Паровозные пели гудки.

- Звезды смерти стояли над нами,

- И безвинная корчилась Русь

- Под кровавыми сапогами

- И под шинами черных марусь.

«Черные маруси» – это машины, которые ночами приезжали за жертвами, чтобы их арестовать, ну, а дальше – кому какой выпадал жребий. В августе 1954-го из Прокуратуры СССР пришел ответ на очередное ходатайство Анны Андреевны: «...для пересмотра приговора Льву Гумилеву нет никаких оснований». И точка. Так что литературное постановление ЦК для Ахматовой стало всего лишь очередным пинком власти. «В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме,/ Везде, где просыпаться надлежит /Таким, как я...» – писала Ахматова в одном из стихотворений 1955 года.

Вернемся к началу нашего рассказа. 1946-й – первый мирный послевоенный год. В апреле Ахматову пригласили в Москву. Она выступала в Колонном зале Дома союзов. Москва и вся страна была воодушевлена надеждами. Осенью обещали отменить карточную систему. А в августе грянул гром... Предназначенный к выходу в свет сборник Ахматовой «Избранное» не вышел. И лишь 12 лет спустя, в декабре 1958 года был подписан к печати тоненький вишневый сборничек стихотворений Анны Андреевны – 127 страничек, из них почти половина – переводы. Да еще со списком опечаток: напечатано «мрагные» – читать «мрачные».

В отличие от Михаила Зощенко, Анна Ахматова мужественно перенесла все злоключения судьбы, а их было немало.

- А здесь, в глухом чаду пожара,

- Остаток юности губя,

- Мы ни единого удара

- Не отклонили от себя.

Это было написано до 1946 года и, как всегда, пророчески точно. Недаром Анну Андреевну звали Кассандрой.

Постепенно тучи рассеялись, и на поэтическом горизонте вновь ярко засияла звезда Анны Ахматовой. Ну, а кто теперь помнит грозы и молнии Андрея Жданова, этого сталинского сатрапа? Пожалуй, только историки. А Ахматову знают все. Она – царица Анна Российская.

И все же, все же... В автобиографической прозе Ахматовой можно прочитать: «Теперь, когда всё позади – даже старость, и остались только дряхлость и смерть, оказывается, всё как-то, почти мучительно проясняется – (как в первые осенние дни), люди, события, собственные поступки, целые периоды жизни. И столько горьких и даже страшных чувств возникает при этом...»

Выходит: мужество – мужеством, а горечь – горечью.

НОЧЬ УБИТЫХ ПОЭТОВ

Много лет минуло с «ночи убитых поэтов» – так назвали на Западе день 12 августа 1952 года. С тех пор многое что произошло: потоки крови не исчезают. И тем не менее историческая память должна быть вечно живой, иначе возможны роковые повторения.

В Советском Союзе проходили различные судебные процессы: кого только не судили – военных и гражданских, мужчин и женщин, наркомов и рабочих, партийцев и беспартийных. «Враги народа» находились всюду. И вот очередь дошла до евреев. Антисемитизм Сталина известен всем (он даже дочери Светлане Аллилуевой влепил пощечину, когда она посмела влюбиться в юношу еврейской национальности). А 8 мая 1952 года был начат процесс по обвинению евреев под идеологическим прикрытием. Их обвинили в космополитизме, а, стало быть, в измене родине, мол, откровенно симпатизируют Западу, восхищаются его достижениями и т.д. Космополит – это враг.

Дело о космополитах намечали провести с большим размахом. Вначале предполагалось осудить десятки славных людей, которыми гордился советский народ, среди них были Илья Эренбург, Самуил Маршак, Василий Гроссман, Борис Слуцкий, Матвей Блантер (автор песни о Сталине: «На просторах родины чудесной...»). Всего 213 человек. Но затем, по каким-то неизвестным причинам (вряд ли одумались, просто, наверное, немного отложили это «черное дело») сузили число обвиняемых до 14 человек и расстреляли без особого промедления в ночь на 12 августа 1952 года.

В этом печальном списке числились три поэта – Перец Маркиш, Ицик Фефер, Давид Бергельсон, причем последнего расстреляли аккурат в день, когда ему исполнилось 68 лет – свинцовая пуля в подарок!.. В одном из стихотворений Ицик Фефер писал:

- В дни обнаженные, в ночи тревожные

- Можно ли счастья желать невозможного?

- Я же стою у ворот

- Целую ночь напролет —

- Может быть, всё же придет!..

Философский вопрос, что понимать под счастьем? Если творчество, самовыражение и любовь читателей, то – да, Фефер был счастливым человеком. А если принять во внимание немилость и гнев власти, то... В годы Великой Отечественной войны Фефер и Михоэлс как члены Еврейского антифашистского комитета ездили в Америку и собрали там миллионы долларов на помощь Красной армии, на строительство и оборудование госпиталей, детских домов и на прочие нужды страны, и вот ответная благодарность: расстрел. И никакая позднейшая реабилитация с грифом «невиновен» не реабилитирует злодеяние власти.

Как и Ицик Фефер, Перец Маркиш тоже был заслуженным человеком и выдающимся поэтом. 1 февраля 1949 года Переца Маркиша наградили высшим орденом страны – орденом Ленина. А спустя три года поставили к стенке. Обычное иезуитство сталинской эпохи. «Штурем тег» («Бурные дни») – так называется один из сборников рассказов Давида Бергельсона.

Но поэтами список жертв не ограничился. Под расстрел подвели дипломата Соломона Лозовского, народного артиста РСФСР Вениамина Зускина (партнера Михоэлса по сцене, веселого и печального лирика), главного врача Боткинской больницы Бориса Шимелиовича, научного сотрудника Института истории Иосифа Юзефовича, журналиста Леона Тальми, редактора Госиздата Илью Витенберга. Не пощадили и двух женщин: Эмилию Теумин, заместителя редактора Дипломатического словаря, и Чайку Витенберг-Островскую, переводчицу Еврейского антифашистского комитета. Женщин, мужчин, поэтов, врачей, дипломатов – всех без разбору. Как писал поэт Анатолий Жигулин, побывавший не по своей воле на Колыме:

- Его приговорили к высшей мере.

- А он писал, а он писал стихи.

- Еще кассационных две недели,

- И нет минут для прочей чепухи.

- Врач говорил, что он, наверно, спятил.

- Он до утра по камере шагал.

- И старый, видно, добрый надзиратель,

- Закрыв окошко, тяжело вздыхал...

Расстрелянных забыли. А в памяти остался «старый, добрый надзиратель», который «тяжело вздыхал». И старая песня о том, что «Сталин – наша слава боевая,/ Сталин – нашей юности полет!..»

Нет, этого забыть никак нельзя. В исторической памяти трепещет «ночь убитых поэтов». А кто-то из бывалых повторяет молитву тех далеких лет:

- Прости меня, грешного!

- Избавь от порядка здешнего,

- От этапа дальнего,

- От изолятора центрального,

- От института Сербского

- И от дурмана зверского,

- От моря Охотского,

- От конвоя вологодского,

- От хозяина-беса,

- От пайки малого века!

- О, Господи!

- Спаси во веки веков

- От прокуроров

- И народных судов!

- Аминь.

ОДИНОКИЙ ВОЛК ОКТЯБРЯ

Борис Пильняк

В рассказе «Расплеснутое море» (1924) Борис Пильняк признавался: «Мне выпала горькая слава быть человеком, который лезет на рожон. И еще горькая слава мне выпала – долг мой – быть русским писателем и быть чейстным с собой и Россией».

Он и имел горькую славу. Был честен. И лез на рожон, за что и поплатился своей жизнью. Но обо всем по порядку.

Борис Андреевич Пильняк (настоящая фамилия Вогау – его отец из немцев-колонистов Поволжья) родился 29 сентября (11 октября) 1894 года в Можайске. Окончил коммерческий институт. Писать начал рано – в 9 лет. Однако началом своей литературной деятельности писатель считал 1915 год, когда в журналах и альманахах появились его первые рассказы под псевдонимом Б. Пильняк. Первая книга «С последним пароходом» вышла в 1918 году. Считал себя учеником Алексея Ремизова («Мастер, у которого я был подмастерьем»).

Писательский взлет Пильняка пришелся на революцию, которая дала новые темы и новую авангардную манеру письма (ритм, динамика, осколочность и эскизность текста). Недаром Пильняк однажды высказался по поводу Максима Горького: «Хороший человек, но – как писатель устарел». Широкую известность принес Пильняку роман «Голый год» (1921). Маститый критик Вячеслав Полонский писал: «Вряд ли другой советский писатель вызывал одновременно столь противоречивые оценки, как Пильняк. Одни считают его не только писателем эпохи революции, но и революционным писателем. Другие, напротив, убеждены, что именно реакция водит его рукой. В таланте Пильняка мало кто сомневался. Но его революционность возбуждала большие сомнения».

Николай Тихонов с завистью написал о Пильняке: «Верховодил в литературе... занял место первого трубача революции своими романами». Нет, никаким трубачом Пильняк не был. Он был писателем-аналитиком и пытался разобраться в политических и социальных процессах, происходящих в новой России. Он не «слушал музыку революции», он ее анатомировал и поэтому пристально присматривался к большевикам, «кожаным курткам», – кто такие и откуда (это уже потом Булат Окуджава придумал другое определение – «комиссары в пыльных шлемах»).

«В исполкоме собирались – знамение времени – кожаные люди в кожаных куртках (большевики!) – и каждый в стать, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцами под фуражкой на затылок, у каждого больше всего воли в обтянутых скулах, в складках губ, в движениях утюжных – в дерзании. Из русской рыхлой корявой народности – лучший отбор. И то, что в кожаных куртках, – тоже хорошо: не подмочишь этих лимонадом психологий, так вот поставили, так вот знаем, так вот хотим, и – баста!» («Голый год»).

В этом своевольном, ницшеанском «баста!» никакой апологетики, никакого восхищения, а выражение сути «кожаных курток».

В книге «Отрывки из дневника» (1924) Пильняк открыто декларирует: «Я не .... коммунист, и потому не признаю, что я должен быть коммунистом и писать по-коммунистически, – и признаю, что коммунистическая власть в России определена – не волей коммунистов, а историческими судьбами России, и, поскольку я хочу проследить (как умею и как совесть моя и ум мне подсказывают) эти российские исторические судьбы, я с коммунистами, т.е. поскольку коммунисты с Россией, постольку я с ними признаю, что мне судьбы Р.К.П. гораздо меньше интересны, чем судьбы России...»

В связи с заявленной Пильняком своей внеидеологичности он был причислен критиками к группе «попутчиков», временных союзников революции. Его действительно мало волновали всякие идеологемы, он был просто русским писателем, таким как Чехов, Борис Зайцев, Бунин, но без этих мотивов печали и пессимизма. Пильняк был более оптимистичным и светлым в восприятии жизни. Хотя в своем знаменитом романе «Машины и волки» (1924) он достаточно мрачен и пишет о волчьей России, что «вся наша революция стихийна, как волк», что дало повод современникам сказать, что, по Пильняку выходит, что главный герой Октября – это волк. Тут следует отметить, что образ волка, который олицетворяет, с одной стороны, жестокость по отношению к своим жертвам, а с другой – он сам является жертвой (известная формула: палачи и жертвы), привлекал внимание не одного Бориса Пильняка. К теме волка обращались и Есенин, и Мандельштам, и Высоцкий («Идет охота на волков...»).

В том же романе «Машины и волки» Пильняк впал в некоторое романтическое преувеличение индустриальной мощи, ему казалось, что есть особая «машинная правда», которая позволит уйти «от той волчьей, суглинковой, дикой, мужичьей Руси и Расеи – к России и к миру, строгому, как дизель... Заменить машиной человека и так построить справедливость».

Увы, торжество машин не есть торжество человечности.

Пильняк, в отличие от многих советских писателей, поездил по белу свету и ясно видел положение вещей, что есть Запад, что есть Восток и что есть Россия, «огромная земля многих народов, ушедших в справедливость». По крайней мере, так ему хотелось думать. Россия движется в сторону правды и справедливости.

В 1922 году Пильняк побывал в Германии. В дневнике Корнея Чуковского от 29 сентября можно прочитать: «Вчера был у Анненкова – он писал Пильняка. Пильняку лет 35, лицо длинное, немецкого колониста. Он трезв, но язык у него неповоротлив, как у пьяного. Когда говорит много, бормочет невнятно. Но глаза хитрые – и даже в пьяном виде, пронзительные. Он вообще жох... Со всякими кожаными куртками он шатается по разным «Бристолям», и они подписывают ему нужные бумажки. Он вообще чувствует себя победителем жизни – умнейшим и пройдошливейшим человеком...»

То, что легко удавалось Пильняку, никак не удавалось Корнею Ивановичу, отсюда и его едкие иронизмы.

Еще одна запись из дневника Чуковского от 1933 года: «Был на лекции Пильняка 22/ХI. Пильняк объявил по всему городу, что будет читать «Америка и Япония». Теперь, ввиду признания Америкой СССР, Америка тема жгучая, Япония тоже. Народу сбежалось множество, а он вышел на эстраду и стал рассказывать о Японии трюизмы, давно известные из газет: вулканы, землетрясения, кимоно, гейши, самураи. Публика негодовала... он не сказал ни слова об Америке...»

Об Америке Пильняк высказался в серии американских очерков «О'кэй», в которых он отмечал, что «ныне СССР и USA играют в шахматы сегодняшнего человечества». Эта шахматная партия двух сильнейших ядерных государств продолжается и сегодня: а кто самый сильный?!..

Пильняк был плодовитым писателем: был издан сначала шеститомник его произведений, в 1929 – 1930 годах – собрание сочинений в 8 томах. Одна из повестей – «Красное дерево» вызвала шквал критики, и появился термин «пильняковщина». В ней писатель утверждал, что не Россия для коммунистов, а коммунисты должны действовать ради России. В «Повести непогашенной луны» (1926) выдвинул версию о том, что Михаил Фрунзе был умерщвлен по приказу сверху, что вызвало возмущение очень многих: опять Пильняк лезет на рожон!

В повести «Мать-мачеха» один из персонажей говорит: «Беру газеты и книги, и первое, что в них поражает, – ложь повсюду, в труде, в общественной жизни, в семейных отношениях. Лгут все: и коммунисты, и буржуа, и рабочий, и даже враги революции, вся нация русская. Что это – массовый психоз, болезнь, слепота?..»

Вернувшись из Германии в 1922 году, Пильняк писал в одном из частных писем: «Я люблю русскую культуру, русскую – пусть нелепую – историю, ее самобытность, ее несуразность... ее тупички, – люблю нашу мусоргщину. Я был за границей, видел эмиграцию, видел ту-земщину. И я знаю, что русская революция – это то, где надо брать вместе всё, и коммунизм, и эсеровщину, и белогвардейщину, и монарховщину: всё это главы русской революции... И еще: я хочу в революции быть историком, я хочу быть безразличным зрителем и всех любить, я выкинул всяческую политику. Мне чужд коммунизм...»

Борис Пастернак посвятил Борису Пильняку стихи:

- Напрасно в дни великого совета,

- Где высшей страсти отданы места,

- Оставлена вакансия поэта:

- Она опасна, если не пуста.

Поэт Пастернак дружил с прозаиком Пильняком. У Пильняка висел в доме портрет Пастернака с надписью: «Другу, дружбой с которым я горжусь».

И еще сделаем маленькое отвлечение. Анна Ахматова рассказывала Лидии Чуковской, что когда Пильняк узнал, что она посвятила одно из стихотворений Пастернаку, он сказал: «А мне?» и Ахматова написала:

- ...И по тропинке я к тебе иду.

- И ты смеешься беззаботным смехом...

Но это было написано в 1933 году после ареста и расстрела Пильняка:

- Кто может плакать в этот страшный час

- О тех, кто там лежит на дне оврага...

- Но выкипела, не дойдя до глаз,

- Глаза мои не освежила влага.

За два года до ареста, 14 сентября 1935 года, Татьяна Лещенко-Сухомлина записала в дневнике: «Мы были в гостях у Бориса Пильняка. Его жена прелестна. Молоденькая грузинка, сестра Наты Вачнадзе, киноактрисы. Он недавно снова женился!.. Неуемные страсти! Но младенец-сын лежал в кроватке такой хорошенький, а стоящий рядом Пильняк пыжился от гордости... Пильняк потолстел, поважнел, не такой «богема», как был. И вообще многие из тех, с кем мы встречаемся, поражают меня напыщенностью, важниченьем, какой-то фальшивой торжественностью! Конечно, советской культуре всего восемнадцать лет! И в воздухе какое-то вранье...» (по книге «Долгое будущее», М-91).

Вранье, лживый пафос – всё это было. Но был и Большой террор. Пильняка арестовали 28 октября 1937 года в день рождения сына (специально или случайно?). Сын Борис Андроникашвили-Пильняк впоследствии вспоминал обстоятельства того рокового дня:

«День тихо катился к закату. Сели пить чай... В десять часов приехал новый гость. Он был весь в белом, несмотря на осень и вечерний час. Пильняк встречался с ним в Японии, где человек в белом работал в посольстве. Он был сама любезность. «Николай Иванович, – сказал он, – срочно просит вас к себе. У него к вам какой-то вопрос. Через час вы уже будете дома». Заметив недоверие и ужас на лице Киры Георгиевны (жены Пильняка. – Ю.Б.) при упоминании имени Ежова, он добавил: «Возьмите свою машину, на ней и вернетесь». Он повторил: «Николай Иванович хочет что-то у вас уточнить».

Пильняк кивнул: «Поехали». Кира Георгиевна, сдерживая слезы, вынесла узелок... но Пильняк узелка не взял. «Он хотел уйти из дому свободным человеком, а не арестантом», – объяснила мне потом мать...»

21 апреля 1938 года последовал расстрел. Борису Пильняку было всего 43 года. Был человек – и нет человека.

Судьба Пильняка свершилась, а судьба его книг продолжается. Теперь их издают (разумеется, писатель был признан невиновным и реабилитирован посмертно), и читатели поражаются и затейливым движением фабулы, и оригинальным пряным языком, переключением ритма повествования, насыщенной фантасмагорией, сюрреализмом и многим прочим. Стиль Пильняка довольно сложный, и за эту сложность ему немало доставалось при жизни. Его упрекали в заимствованиях, в подражательстве и т.д. Максим Горький отмечал, что Пильняк пишет «мудрено», Эренбург считал, что «вычурно». А вот мнение о Пильняке Сергея Есенина: «Пильняк изумительно талантливый писатель, быть может, немного лишенный дара фабульной фантазии, но зато владеющий самым тонким мастерством слова и походкой настроений».

Сегодня нас с вами, как читателей, абсолютно не интересуют «идейные шатания» Бориса Пильняка, а вот мастерство слова, «походка настроений» – это как раз то, для чего мы и берем книгу с полки.

«Всякая женщина – неиспитая радость...» – читаем в «Голом годе».

«Доктор Павловский хотел послушать мое сердце: я махнул на сердце рукою! Я радостнейше выползал из гирь и резин, надевал в гордости штаны, и завязывал галстук, грелся солнцем, шлепал по плечам японцев, «юроси-гоза-имасил», т.е. объяснял, что очень хорошо!..» (рассказ «Синее море»).

Борис Пильняк – это очень хорошо!

ПРОФЕССОР ПОЭЗИИ

Георгий Шенгели

Бывают поэты с несправедливой, незаслуженной судьбой. Таким является Георгий Шенгели. В статье «Как делать стихи» Маяковский презрительно бросил: «С легкой руки Шенгели у нас стали относиться к поэтической работе как к легкому пустяку...» Владимир Владимирович считал, что он занимается исключительно серьезным делом, как подручный партии, а Шенгели всего лишь пустяками. Можно сказать, что противостояние с Маяковским стоило Шенгели литературной судьбы.

Наследие Шенгели – не «легкий пустяк». Поэт, переводчик, стиховед, один из последних представителей Серебряного века, он оставил большое литературное наследство, которое, увы, до сих не издано, не освоено и ждет своего часа.

Итак, Георгий Аркадьевич Шенгели (его дед по отцу был грузином) родился 20 апреля (2 мая) 1894 года в Темрюке на Кубани в семье адвоката. Рано остался сиротой и воспитывался бабушкой. Учился в Керченской гимназии, а кто в гимназиях тогда не увлекался стихами? – ведь на дворе стоял Серебряный век, и стихи каскадами ниспадали со страниц многочисленных журналов. Увлекся поэзий и Шенгели. Больше всех ему почему-то приглянулся Валерий Брюсов. «Сошел с ума от поэмы «Искушение»... Переписал ее микроскопическими буквами на листок тончайшей бумаги, зашил в клочок замши и ладонкою надел на шею...» – вспоминал Шенгели.

«Первая Олимпиада российского футуризма» докатилась и до Керчи. Страшно волнуясь, гимназист Георгий Шенгели с тетрадкой своих стихов отправился в гостиницу, где остановились столичные поэты. Его принял и выслушал Игорь Северянин. Пройдет всего лишь три года, и Шенгели выступит на концерте вместе с Северяниным и будет бисировать 14 раз – это произойдет в зале городской думы в Петрограде.

- Безводные золотистые барханы

- Стремятся в полусожженную неизведанную страну,

- Где правят в уединении златолицые богдыханы,

- Вдыхая тяжелодымную златоопийскую волну... —

это отрывок из стихотворения «Барханы» (1916). Или другой отрывок: «Зеркальный шар лилового стекла/ Меж яхонтовых гроздий винограда...» Во многих строках угадывается влияние Северянина (господи, все мы начинали с подражаний!).

Первая поэтическая книжка Шенгели, вышедшая в Керчи сразу после окончания гимназии, называлась «Розы на кладбище» (что вы хотите: тогда в моде был эпатаж. А «Танго с коровами» Каменского?..) Молодой поэт переезжает из Керчи в Харьков и поступает на юридический факультет Харьковского университета, где проучится до 1918 года. Но не юриспруденция увлекает Шенгели, а магнитом притягивают поэзия, литература, культура, история. Он целыми днями просиживает в библиотеке (в его стихах мелькают Капитолий, Тибр, Коринф, санскрит, Державин, Пушкин...).

Воспоминания о Шенгели времен Харькова: «Худой, стройный, с матовым, оливкового оттенка, точеным лицом, с глазами большими – не то бедуина, не то индийца, – появлялся этот юноша в просторном читательском зале Харьковской общественной библиотеки... Он ежедневно уносил от стойки к своему столу кипы книг... Он не только читал, он что-то писал, а когда отрывался от тетрадки, смотрел куда-то в пространство, не мигая, сквозь стекла пенсне и, закрыв глаза, неслышно шевелил губами...

Шел 1914 год. Первая мировая война уже началась. В Харькове не было литературных журналов, а харьковские газеты «Южный край» и «Утро» не нуждались в поэте, для которого в ту пору любовь к Верхарну и Эредиа была такой же насущной, как насущная нужда в куске хлеба...»

Революцию Шенгели встретил одобрительно, ему показалось (в этом он обманулся не один), что она открывает невиданные культурные возможности. И вот Шенгели – председатель Харьковского губернского литературного комитета, комиссар искусств Севастопольского наробраза. Как написал Шенгели в одном из своих сонетов: «Невыпитых вечерних мыслей кубок.../фантазии за письменным столом,/ Над старою и рваною клеенкой...» И в стихотворении «Поэты» (1917): «Друзья! Мы римляне. Мы истекаем кровью...»

Весной 1922 года Георгий Шенгели переезжает в Москву. Здесь он занимается поэзией всерьез и фундаментально. Он много пишет сам, работает над теорией стихосложения. Он – профессор, законодатель ритмов и рифм. За «Трактат о русском стихе» удостаивается звания действительного члена Государственной академии художественных наук. Его книги – «Раковина», «Норд», «Планер» – отмечены зрелым мастерством, отточенным стилем и изяществом мысли. Шенгели не поддался влиянию агиток Демьяна Бедного и ангажированным политическим лубкам Маяковского, он остался в рамках академической русской поэзии и ее вечных тем. Он создавал философские и лирические стихи, но не чужд был эпиграммам, проявил себя виртуозом стихотворного экспромта. В полемике был остроумен и резок.

Отношения Шенгели с Маяковским не сложились. Маяковский не терпел конкурентов. Каждый соперник по перу был для Маяковского «вроде морковного кофе»: чужие таланты не признавал (кроме, пожалуй, Асеева). И, конечно, его бесил Шенгели с его академическим званием и большими теоретическими разработками. И Маяковский бросил, как перчатку вызова:

- В русском стихе еле-еле

- Разбирается профессор Шенгели.

Шенгели не выдержал этих нападок и написал ответ – работу «Маяковский во весь голос» (1927), в которой объяснял успех Маяковского «колоссальным нахрапом самоутверждения» при отсутствии мыслей и доказывал, что Маяковский – как поэт – «желтый чепчик, натянутый на пустоту». Сплошная «хлестаковщина – в стихах». Такой выпад дорого обошелся Шенгели. После знаменитой сталинской фразы о «талантливейшем поэте советской эпохи» любая критика Маяковского оказывалась вне закона. И, как следствие, перед Шенгели закрылись двери всех издательств. За последние 17 лет (с 1939 по 1956 год) он не смог напечатать ни одной «оригинальной» строки, только – переводы чужих текстов.

Но могло быть и хуже: примеров более чем достаточно. Надо отдать должное Георгию Аркадьевичу – он не сдался. В переводах нашел свою нишу обитания и выживания и стал одним из ведущих в создании современной школы поэтического перевода. Именно Шенгели привлек к переводам молодых поэтов, ставших впоследствии крупными мастерами: Арсения Тарковского, Семена Липкина, Марию Петровых... С 1933 года Шенгели работал в отделе «Творчество народов СССР» и одновременно в секторе «западных классиков». Сам активно переводил и давал работу другим остро нуждающимся поэтам: Ахматовой, Мандельштаму, Бенедикту Лившицу, Всеволоду Рождественскому. В 30 – 40-е годы художественный перевод был одним из прибежищ подлинной культуры.

В статье «О моей работе», которую можно смело назвать творческим завещанием грядущим поколениям переводчиков, Шенгели отмечал: «И перевел свыше 140.000 строк, – в том числе всего Байрона; почти всего Верхарна; крупный массив Гюго; две трагедии Вольтера; том Махтумкули, великого туркменского поэта... сверх этого я переводил стихи Мопассана, Эредиа, Леконт де Лиля, Верлена, Шенье, Горацио, Ариосто, Камоэнса...»

Список переводимых у Шенгели предлинный.

Как мы отмечали, Шенгели встретил Октябрь с надеждой, но вскоре понял, какое именно общество собираются строить новые власти и к каким берегам направляют корабль литературы. В своих стихах Шенгели честно выразил катаклизмы и судороги «века-волкодава» (если использовать определение Мандельштама). О себе говорил так:

- Я – не боец. Я мерзостно умен.

- Не по руке мне хищный эспадрон.

Драться не умел. Мимикрировать и подлаживаться под власть не хотел. Его и не печатали. Но он упорно продолжал писать в стол. «Ваше Ермилось, я на вас Фаддеюсь...» – острил Шенгели, имея в виду Ермилова и Фадеева – двух основных контролеров советской литературы. И о чем писал Шенгели? О Серебряном веке («Он знал их всех...»), о своей молодости, об ушедшем времени.

В замечательном стихотворении «Жизнь» (1943) писал:

- Мне шесть, а ей под шестьдесят. В наколке;

- Седые букли; душные духи;

- Отлив лампад на шоколадном шелке

- И в памяти далекие грехи.

- Она Золя читала и Ренана,

- Она видала всякую любовь,

- Она Париж вдыхала неустанно

- И в Монте-Карло горячила кровь.

- Она таит в своем ларце старинном

- Сухие розы, письма, дневники;

- Она могла бы объяснить мужчинам

- Все линии несытой их руки.

- Всезнающей, загадочной, упрямой,

- Она заглядывает мне в глаза,

- Из книг возникнув Пиковою Дамой,

- Суля семерку, тройку и туза...

Стихотворение длинное и с различными возрастными поворотами: «Мне двадцать лет, а ей, должно быть, сорок...» Не будем его приводить, пусть пытливый и любознательный читатель найдет томик Шенгели и прочитает это стихотворение полностью – не будем лишать его самостоятельного удовольствия. Приведем лишь еще две строчки: «Все тайны грима, все соблазны грязи,/ Все выверты министров и актрис...»

В своей личной жизни Георгий Шенгели пытался избежать все эти «соблазны грязи» и не поддаваться на «выверты» литературных начальников.

- Никто нас не ждет,

- никуда нам не надо;

- Мы тихо сидим, говорим ни о чем;

- Но странной тревогой ночная прохлада

- Встает и сгущается там, за плечом.

Нет, Шенгели все же «тихо не сидел», хотя, конечно, чувствовал сгущающиеся тучи за плечом, а кто их не чувствовал, кто жил в 1937 году?!..

- Послезавтра – жизнь! А пока

- Дайте адрес гробовщика.

Горькие шутки – как утешение. А так, в повседневности, Шенгели участвовал в бесконечных заседаниях, обсуждениях, совещаниях – этого «отбывания повинности чиновничьей». Скрашивало то, что во время этих «бдений» он набрасывал на бумаге портреты выступавших и сидевших в зале – Шенгели был прекрасным рисовальщиком. Было еще одно удовольствие: «посетить чертоги букинистов», соприкоснуться с предметами старого быта. «Лежал в комиссионном магазине/ Меж разным дрязгом голубой бювар...»

- Я горестно люблю Сороковые годы.

- Спокойно. Пушкин мертв. Жизнь, как шоссе, пряма... —

язвительно написал Шенгели в январе 1949 года. И что делать? О, конечно, «времена не выбирают», как сказал позднее Давид Самойлов.

В канун оттепели, 16 ноября 1956 года жизнь Георгия Шенгели оборвалась. Он прожил 62 года. Он умер «с сердцем, надорванным трагедиями времени, изъеденным кавернами утрат» (Вадим Перельмутер). Вторую половину жизни он жил приговоренным к забвению и точно знал, что подготовленный к печати его однотомник не выйдет. Небольшая книга стихов Шенгели вышла лишь в 1988 году, а в 1997-м увидел свет однотомник «Иноходец» – собрание стихов, византийская повесть «Повар Базилевск», статьи...

Юрий Олеша сказал о Шенгели, что «он навсегда останется в моей памяти, как железный мастер, как рыцарь поэзии, как красивый и благородный человек – как человек, одержимый служением слову, образу, воображению...»

Вспомним и мы Шенгели:

- Кто в семнадцатом, тридцатом

- Пел громам наперебой,

- Не сдаваясь их раскатам,

- Оставаясь сам собой.

Кажется, это так мало – оставаться самим собой. Но вместе с тем – так много, если учесть время, в котором выпало жить Георгию Шенгели.

В «Послании к друзьям» (1926) он писал: «Друзья, Леконт де Лиль и Мандельштам,/ Всего лишь трое нас, непогрешимых...»

И заключительный аккорд. В 1932 году, в год моего рождения, Георгий Шенгели написал стихотворение «Поэту» с такой вот концовкой:

- Что успел ты? Где твой Мир певучий?

- Долог путь, а мало впереди

- Дней и лет... Так стисни зубы круче

- И спеши! Не жди! Иди!

Эти слова Шенгели обращены к каждому из нас.

ДВА КАТАЕВА

Валентин Катаев

Валентин Катаев. Это – «Белеет парус одинокий»? Или «За власть Советов»? Увы, то и другое. И стоящий в одиночестве индивидуалист и примкнувший к массе коллективист. Одни называли его истинным соцреалистом, другие – классиком советского модерна.

Хорошо знавший Катаева художник Борис Ефимов утверждает, что в нем сочетались два совершенно разных человека. Один – тонкий, проницательный, глубоко и интересно мыслящий писатель, великолепный мастер художественной прозы. И с ним совмещалась личность совершенно другого толка – разнузданная, бесцеремонная, а то и довольно цинично пренебрегающая общепринятыми правилами приличия. В 1933 году, к примеру, на один из литературных диспутов ввалился Катаев и, сидя, начал речь. Ему сказали: «Встаньте!» А он (по воспоминаниям Корнея Чуковского): «Я не встаю ни перед кем». А далее Катаев назвал Маршака «прихвостнем Горького». Естественно, разгорелся скандал. Вообще, у Катаева был колючий и задиристый нрав.

Валентин Катаев был разноликим. Он жил в жестокую эпоху сталинизма, в котором не так-то было просто выжить. Очень многих писателей той поры поставили к стенке, в частности, его однофамильца Ивана Катаева, других удушили критикой. «Теперь из нашей странной республики гениев, пророков, подлинных поэтов и посредственных стихотворцев, ремесленников и неудачников остался, кажется, я один. Почти все ушли в ту страну вечной весны, откуда нет возврата», – писал с грустной усмешкой Катаев в «Алмазном моем венце».

Валентин Катаев уцелел и, более того, преуспел. Его спас звериный инстинкт самосохранения. Умер Валентин Петрович при многочисленных званиях, регалиях и орденах, как «выдающийся советский писатель», как «писатель-коммунист». Кстати, в партию он вступил в 1958 году, в возрасте 61 года. Но никаким коммунистом он не был, а лишь умело играл в него, строго следуя законам времени. Участвовал в травле неугодных властям писателей, подписывал разные гневные письма и т.д. Принимая очередную правительственную награду – орден Дружбы народов – Катаев сказал: «Благодарю вас, действительно, очень приятно, этот орден еще не у всех есть». То есть благодарность и сарказм в одном флаконе. В этом весь Катаев.

В романе «Уже написан Вертер» (1979) можно найти удивительные «признательные» строки: «В конце концов, он уже стоял на платформе советской власти. Довольно переворотов. Их было по крайней мере семь: деникинцы, петлюровцы, интервенты, гетмановцы, зеленые, красные, белые. Пора остановиться на чем-нибудь одном. Он остановился. Пусть будет советская Россия...»

В своей книге «Окаянные дни» Иван Бунин писал: «Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: «За 100 тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки...»

К счастью, уже продолжал Борис Ефимов, Катаев никого не стал убивать, а его недюжинная творческая энергия устремилась в чисто литературном направлении.

Любопытно подверстать к словам Бунина и Ефимова цитату из катаевекого «Кубика»:

«По природе я робок, хотя и слыву нахалом. В глубине души я трус. Я еще, как некогда сказал о себе Чехов, не выдавил из себя раба. Я даже боюсь начальства. Недавно, уже дожив до седых волос, я испытал ужас, когда на меня вдруг, совсем, впрочем, не грозно, а так, слегка, поднял голос один крупный руководитель. Я почувствовал головокружение, унизительную тошноту и, придя домой, лег на постель, не снимая ботинок, в смертной тоске, в ужасе, вполне уверенный, что теперь уже «всё кончено»... Мне стыдно во всем этом признаться, но что же делать, дорогие мои, что же делать?..»

Однако вернемся к первоистокам. Валентин Петрович Катаев родился 16(28) января 1897 года в Одессе, в семье учителя. «С самого детства я был очарован произведениями Пушкина, Гоголя...» – признавался он. Одесский мальчишка по прозвищу Валька Китаец. Дружил с Ильфом, Багрицким и Юрием Олешой. Гимназист. Поэт. В 16 лет написал:

- Болезненной разлукой и печалью

- Запели клавиши под милою рукой.

- Я встать хотел и подойти к роялю,

- Но не посмел: ведь я теперь «чужой».

- Какое страшное, бессмысленное слово.

- Оно звучит, надежды хороня.

- Ах, если бы запели звуки снова,

- Как, помните, когда-то для меня.

А за любовью последовала Первая мировая война, и Катаев-офицер был дважды ранен. А в 1919-м был мобилизован уже в Красную армию. Сочинял агитки для плакатов. В 1922 году переехал в Москву и вступил на журналистскую стезю (газета «Гудок»). Из журналиста – в писатели. И длинный список написанных и изданных книг, от книги «Сэр Генри и черт» (1920) до «Сухой Лиман» (1986). Первый крупный успех – повесть «Растратчики» (1926). «Есть Катаев. Хорошо пишет Катаев, все удивляются. Талантливый человек. Растратчики у него выходят превосходно...» (Виктор Шкловский). Во многих театрах шла пьеса Катаева «Квадратура круга» (1928). Прогремел роман-хроника «Время, вперед!» (1932). В 1936 году вышел замечательный «Белеет парус одинокий», потянувший за собой трилогию «Волны Черного моря». Критики всполошились, а где руководящая роль партии? Пришлось придумывать новое название – «За власть Советов». Катаев жаловался Корнею Чуковскому: «Какая чепуха у меня с моим «Белеет парус», то бишь – с «За власть Советов»...»

Катаева частенько ругали, мол, освещает события Гражданской войны не как участник жесточайших классовых боев, а как пассивный наблюдатель. Приходилось прислушиваться к критике. «Я выбросил начало, вставил его в середину...» – рассказывал он Корнею Чуковскому в 1951 году, и запись Корнея Ивановича о Катаеве: «Сам он гладкий, здоровый, веселый...»

Напрашивается слово «конформист». Катаев и учил своих молодых коллег по перу именно конформизму. Начинающему Евгению Евтушенко советовал: «Женя, перестаньте писать стихи, радующие нашу интеллигенцию. На этом пути вы погибнете. Пишите то, чего от вас требует высшее руководство».

Другому поэту Николаю Старшинову Катаев отвечал на его недоуменные вопросы, почему в «Юности» печатают стихи Александра Жарова: «Стихи, конечно, слабые... Что же вы от него хотите – хорошие он никогда не писал, откуда же они у него возьмутся?.. Но, послушайте, вы еще совсем молодой человек и ничего не понимаете в литературных делах... Литература – это цепь компромиссов!..»

В 1955 году Валентин Катаев организовал и встал у руля журнала «Юность». Это была замечательная «Юность», со страниц которой стартовали в большую литературу Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина, Гладилин, Фазиль Искандер, Роберт Рождественский и многие другие молодые таланты. «Юность» читалась взахлеб. Катаев оказался умелым и мудрым рулевым. Он сам читал многие рукописи, делал замечания, давал советы. Приходил в редакцию раньше всех и, когда видел, что сотрудники еще не пришли, с легкой печалью говорил секретарше: «Ну, что, Диночка, в лавочке-то нашей еще никого нет? Никто не торопится работать?» «Никого нет, Валентин Петрович», – отвечала она. «Ну, ничего, появятся... Их нет, а журнальчик-то все равно выходит... Вот так!..» – победно говорил Катаев. Он руководил «Юностью» по 1962 год. Ему пообещали назначить его главным редактором «Литературной газеты», но обещания не выполнили. И тогда Катаев обиделся и перестал ходить в редакцию, и отстранился от участия в работе журнала. Так продолжалось год, а потом на смену Катаеву в «Юность» пришел Борис Полевой.

В 50-е годы Катаев был популярен в основном своей повестью «Сын полка» (1945), а в конце 60-х перед читателями предстал совершенно новый Катаев, как бы порвавший с социалистическим реализмом и вернувшийся к своим прежним литературным экспериментам. Каждая новая вещь Катаева воспринималась читателями с придыханием восторга: «Святой колодец», «Трава забвения», «Кубик», «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», «Алмазный мой венец», «Уже написан Вертер», «Юношеский роман»...

Без цитат не обойтись.

«Можно ли примириться с ужасами войны, которая ни на один день не прекращается на земном шаре – то в одном месте, то в другом, то почти незаметно тлея, как подземный пожар, то вдруг вставая багровыми облаками до звезд...» («Кладбище в Скулянах»).

«Но почему, собственно: кубик? Потому что – шесть сторон в трех измерениях пространства и времени. А может быть, просто имя собачки. А верней всего просто так. Захотелось. Что может быть лучше свободной воли!..» («Кубик»).

«Странно, что в моей душе ничего не шевельнулось – ни сожаления, ни грусти...» («Юношеский роман моего старого друга Саши Пчелкина»).

Что же произошло с Катаевым? Почему такой резкий перелом в творчестве? Анатолий Гладилин пишет: «Катаев мне рассказал, как он работает: пишет каждый день, перышком, для вдохновения читает стихи, например, Пушкина, Мандельштама, готовую рукопись обязательно переписывает еще раз – но никогда про ЭТО. Осторожно, мы вступаем в область догадок. Мне кажется, что причиной была та операция, которую Катаев перенес после своего ухода из «Юности». Ведь у него была на операционном столе клиническая смерть. И вот, оправившись, Катаев понял, что он может умереть, что общественная и редакторская карьера – это пустое, что надо торопиться реализовать свой талант. По инерции он еще написал проходную вещь – «Маленькая железная дверь в стене», но упорно искал иной стиль, а главное, иную точку отсчета. Он нашел и то, и другое в «Святом колодце» и уж больше себе не изменял... И все последующие книги Катаева – обращение к прошлому, которого уже нет, или выяснение отношений с теми, кто давно уже умер...»

Особенно это ярко проявилось в книге «Алмазный мой венец», которая невероятно возбудила читателей. «Нами владел рок. Мы были жертвами судьбы», – заявил Катаев. И все бросились разгадывать литературный кроссворд, кто есть кто: Маяковский – Командор, Юрий Олеша – Ключик, Исаак Бабель – Красноармеец, Владимир Нарбут – Колченогий и т.д. «Мы бесцельно бродили по городу, и почему-то я все время вспоминал Ключика, так здесь и не побывавшего. А он так часто о нем мечтал. Впрочем, кто из нашего брата, начиная с Александра Сергеевича, не мечтал о Париже?..»

Многие находили неточности в «Алмазном моем венце», возмущались. Предугадывая такую реакцию, Катаев предупреждал: «Умоляю читателей не воспринимать мою работу как мемуары. Терпеть не могу мемуаров». Он писал не мемуары, а, пропуская через свою память воспоминания, раскрашивал их в свои субъективные причудливые тона. Картина получалась двоящейся: не то акварель, не то пасквиль. Но все тексты Катаева читались с неизменным интересом. «Не нужно делать из живых людей иконы и памятники, это удел мещан», – сказал Катаев в одном из интервью.

И в «Алмазном моем венце»: «Роман – это компот. Я же предлагаю есть фрукты свежими, прямо с дерева, разумеется, выплевывая косточки...»

Блестящий стилист, мастер детали – Катаев очень бережно относился к слову, считая, что слово – «вещь радиоактивная и пользоваться им нужно крайне осмотрительно». Идеалом для Катаева был Бунин. «Бунин – контрольный орган моего сознания», – сказал Катаев в старости. А в юности он самонадеянно пришел к Ивану Алексеевичу и представился: «Я – Валя Катаев. Пишу. Вы мне очень нравитесь. Подражаю вам...»

В зрелые годы раздраженно сказал корреспонденту газеты: «Было время, когда считал себя неплохим писателем. Но сейчас у меня ощущение, что я писатель плохой. Стал даже подумывать о том, что, может быть, мне следовало бы выбрать для себя другую профессию – учителя, военного, инженера...»

Незадолго до смерти в другом интервью Катаев затронул тему интеллигенции: «Широкие знания – это познавательная сила, которая потом трансформируется в мысль, поступки, действия».

В последнем интервью Катаев вновь вернулся к Бунину: «Именно он научил меня смотреть на мир, как на вечно живой, неиссякаемый источник поэзии» (ЛГ, 19 июня 1986).

Валентин Катаев умер 12 апреля 1986 года, прожив 89 лет. На его рабочем столе стояли девять томов полного собрания сочинений. Десятого, завершающего, куда вошли стихи, писатель не дождался. Сын Павел вспоминает, «Катаев до конца жизни остался советским человеком. Хотя он разочаровался в системе, он жил, писал и любил в этой стране, потому что это была его страна. Здесь находился его дом, его семья, его читатели. «Россия всегда остается Россией, мало ли что», – говорил он».

Дочь Елена добавляет: «Он был всегда душистый человек». Всегда подтянутым, хорошо одетым и неизменно пахнувшим одеколоном от Кристиана Диора.

«Обстоятельства существовали сами по себе. Я – сам по себе, – говорится в катаевском «Юношеском романе». – Но я был тем не менее полностью зависим от обстоятельств. А они от меня нет. Мне ничего не оставалось как только подчиниться, не делая попыток что-нибудь изменить. Каждая попытка вмешаться в судьбу кончалась для меня бедствием. Даже постоянная влюбленность в кого-нибудь всегда зависела от случая, от обстоятельств времени года, погоды, растений, полета чайки, луны над морем, степного заката, или запаха духов, или особенностей речи, роста, сложения, возраста...»

Да... Черное море... полет чайки... степной закат... Удивительный аромат письма Валентина Катаева «в этом чудесном, загадочном, непознаваемом мире...»

ПУТЬ НА ГОЛГОФУ

Анна Баркова

В русской поэзии безраздельно царствуют две королевы: Анна Ахматова и Марина Цветаева. Но была и третья. Некоронованная. И вовсе даже не королева, а мятежница, поэтическая Жанна д’Арк, прошедшая огонь и воду тоталитарного времени, но так и не услышавшая звука медных труб. Даже после ее смерти слава едва прикоснулась к ней.

Кто эта третья? Анна Баркова.

В письме от 16 декабря 1921 года нарком Луначарский писал ей: «Я вполне допускаю мысль, что Вы сделаетесь лучшей русской поэтессой за всё пройденное время русской литературой».

Анатолий Васильевич тонко разбирался в культуре и точно определил талант молодой поэтессы. Луначарский только не мог предвидеть ее мучительную судьбу, ее путь на Голгофу.

Анна Александровна Баркова родилась 16 июля 1901 года в Иваново-Вознесенске, в «Красном Манчестере», в семье сторожа гимназии. Эту частную гимназию Крамаревской девочка не успела окончить из-за грянувших революционных событий. Вихрь революции поднял ее, закружил и завертел.

Одна из соучениц-гимназисток писала об Анне: «Огненно-красная, со слегка вьющимися волосами, длинная коса, серьезные, с пронзительным взглядом глаза...» Рыжая, веснушчатая, но не смешная, а, напротив, собранная и строгая. О начале своего жизненного пути Баркова вспоминала так:

- Что в крови прижилось,

- то не минется,

- Я и в нежности очень груба.

- Воспитала меня в провинции

- В три окошечка мутных изба.

- Городская изба, не сельская,

- В ней не пахло медовой травой,

- Пахло водкой, заботой житейскою,

- Жизнью злобной, еле живой.

- Только в книгах открылось

- мне странное,

- Сквозь российскую серую пыль,

- Сквозь уныние окаянное

- Мне чужая открылась быль.

- Золотая, преступная, гордая

- Даже в пытке, в огне костра...

Если стихи перевести на прозу жизни, то ничего примечательного с детства и юности. Серая скука. Мгла, в которой тонуло будущее.

Стихи Анна Баркова начала писать с 12 лет. В 16 пришла в губернскую газету «Рабочий край» со своими стихами, подписанными псевдонимом «Калика перехожая». Газету тогда редактировал Александр Воронский, известный литературный критик. Под его руководством Баркова превратилась в заправского газетчика: писала заметки, отчеты. Но главное, конечно, стихи. Писала смело, необычно, отчаянно.

- Я – преступница; я церкви взрываю,

- И у пламени, буйствуя, пляшу.

- По дороге к светлому раю

- Я все травы, цветы иссушу... —

так писала Баркова в стихотворении «Преступница» (1921), а далее в нем говорится, что ее враги ей настойчиво внушают, что она всего лишь одна из ярких птиц:

- Береги бледнеющие лилии,

- Руки нежные свои.

- Их законы мира сотворили

- Для одной любви.

- Но до сердца стыд меня пронзает:

- Пусть я горестно ропщу, —

- Созревает женщина иная,

- Я в себе ее ращу.

- Я – зерно гниющее. Страдая,

- На закланье я иду.

- Я ропщу, но все же умираю

- За грядущую звезду.

Опьяненная ветрами революции, Баркова не хотела быть обычной женщиной с «нежными руками» и «бледнеющими лилиями», она растила в себе «иную женщину» – воительницу за счастье всех людей на планете (как у Блока в «Двенадцати»: «Мы на горе всем буржуям/ Мировой пожар раздуем,/ Мировой пожар в крови – /Господи, благослови!»)

А вот «Амазонка» (1922). Баркова объясняет в ней суть своего существования, точнее, предназначения:

- На подушечку нежную теплого счастья

- Иногда я мечтаю склониться,

- И мечтаю украсть я,

- Что щебечущим женщинам снится.

- Но нельзя в боевой запыленной одежде

- Забраться в садик наивных мечтаний,

- И тоскую я: где же,

- Где мои серебристые ткани!

- Привлекает, манит лукаво подушечка

- Амазонку с оружием грозным;

- Я не буду игрушечкой:

- Невозможно, и скучно, и поздно!

- Те глаза, что меня когда-то ласкали,

- Во вражеском стане заснули.

- И приветствую дали

- Я коварно-целующей пулей.

Ранняя Баркова – дерзкая Амазонка, бросающая вызов старому миру: «И не могу принять/ Я страсти земной». Для нее старый мир – это «милый враг»:

- Не травы ли то шелестят,

- Не его ли шаги?

- Нет, он не вернется назад,

- Мы с ним – враги.

- Сегодня я не засну...

- А завтра, дружок,

- На тебя я нежно взгляну

- И взведу курок.

- Пора тебе отдохнуть,

- О, как ты устал!

- Поцелует пуля в грудь,

- А я – в уста.

Эти стихи написаны Анной Барковой в 1921 году. А через год в Петрограде выходит ее первая книга «Женщина» с предисловием Луначарского. «Трудно поверить, что автору этой книги 20 лет, – писал Луначарский. – ...Посмотрите: у нее содержание. И какое! От порывов чисто пролетарского космизма, от революционной буйственности и сосредоточенного трагизма, от острой боли прозрения в будущее до задушевнейшей лирики благородной и отвергнутой любви...»

Ее отвергли или она отвергла? – это еще вопрос.

Стихи Барковой отметили многие мэтры русской поэзии: Блок, Брюсов. Луначарский пригласил переехавшую в Москву Баркову стать его личным секретарем. Она согласилась, но вскоре нарком был вынужден прервать это сотрудничество – слишком независимой и иронической оказалась новая помощница.

Не приняли Баркову и пролетарские поэты. У Барковой кипела революционность, но какая-то иная, чем у них. Как отмечал Лев Аннинский в статье «Крестный путь Анны Барковой»: «У них – чистота чувств: ненависть к врагам, ликование победы. А у нее – смесь. У нее – ощущение, что конь не только врага, но и тебя топчет. Что кровь – и твоя брызжет. Что солнце – тебя обжигает насмерть...»

«Пролеткультовцы приняли в штыки мои стихи, – писала в одном из частных писем Баркова. – Все обвинения свалились на мою голову: мистицизм, эстетизм, индивидуализм, полнейшая чуждость пролетарской идеологии и, разумеется, «пролетарской» поэзии. В защиту мою выступил только Борис Пастернак... Заревые, Огневые (фамилии я их не помню) усердно громили меня...»

Баркова была не такая, как все, и это ощущалось всеми. Не случайно последнее ее стихотворение в сборнике «Женщина» называлось «Прокаженная». А раз так, то – ату ее!..

Анна Баркова раньше других поняла, что романтика революции – это наивная юношеская мечта о справедливом и свободном мире, что такого мира не может быть в принципе, что освобождение от духовного рабства невозможно, что после революции неизбежна безжалостная проза нового тоталитарного времени, время возникновения нового культа.

- Пропитаны кровью и желчью

- Наша жизнь и наши дела,

- Ненасытное сердце волчье

- Нам судьба роковая дала.

- Разрываем зубами, когтями,

- Убиваем мать и отца.

- Не швыряем в ближайшего камень —

- Пробиваем пулей сердца.

- А! Об этом думать не надо?

- Не надо – ну, так изволь:

- Подай мне всеобщую радость

- На блюде, как хлеб и соль.

«Рыжеволосая ведьма» – так ее звали – продолжала писать еретические стихи: «Мы, изгнавшие бога и черта/ Из чудовищной нашей судьбы». Разве это социалистический реализм? Конечно, это реализм, но только не социалистический с оптимизмом и слепой верой, а совершенно другой – мрачный и безнадежный.

- Нас душит всяческая грязь

- И всяческая гнусь.

- Горячей тройкою неслась

- Загадочная Русь.

- И ночь была, и был рассвет,

- И музыка, и жуть.

- И сколько пламенных комет

- Пересекло ей путь.

- Вплетался яростно в полет

- Безумный вихрь поэм.

- Домчалась. Пала у ворот,

- Распахнутых в Эдем.

- Смешался с грязью и с песком

- Кровавый жалкий прах.

- И будет память обо всем

- Затеряна в веках.

Провидческие строки, написанные в 1931 году: на пороге время, когда вычеркнут из жизни имена миллионов людей, в том числе многих писателей и поэтов. И все во имя чего? «С покорностью рабскою дружно/ Мы вносим кровавый пай/ Затем, чтоб построить ненужный/Железобетонный рай...» (1932). В этом раю Баркова была незваной гостьей, чужой и ненужной.

1 декабря 1934 года произошло убийство Кирова, а 25 декабря арестовали Анну Баркову в так называемом «кировском потоке» (брали без разбора) и сослали в Казахстан. И всё же за что? За антисоветскую агитацию и «клевету на советской строй». Власти разве могли понравиться, к примеру, такие строки: «Равно и ровно отныне/ Любезное стадо, пасись,/ К чему счастливой скотине/ Какая-то глубь и высь» (1927 – 28 гг.) А уж выпады против главного пастуха, всеми любимого гениального вождя?

- «Печален», «идеален», «спален»,

- Мусолил всяк до тошноты.

- Теперь мы звучной рифмой «Сталин»

- Зажмем критические рты.

Еще один разговорец про «кремлевского горца». Баркова, как и Мандельштам, поплатилась за него.

Первый срок (1934 – 1939) Анны Барковой. А всего 25 лет, за малым исключением, Баркова находилась в местах заключения по той самой жестокой знаменитой 58-й с примыкающими к ней статьям. В 1935 году, в Караганде, она писала:

- Степь, да небо, да ветер дикий,

- Да погибель, да скудный разврат.

- Да. Я вижу, о боже великий,

- Существует великий ад.

- Только он не там, не за гробом,

- Он вот здесь окружает меня,

- Обезумевшей вьюги злоба

- Горячее смолы и огня.

Это в лагере. Но многим было суждено умереть до него.

- Всё вижу призрачный и душный,

- И длинный коридор.

- И ряд винтовок равнодушных,

- Направленных в упор.

- Команда... Залп... Паденье тела.

- Рассвета хмурь и муть.

- Обычное, простое дело,

- Не страшное ничуть.

- Уходят люди без вопросов

- В привычный ясный мир.

- И разминает папиросу

- Спокойный командир.

- Знамена пламенную песню

- Кидают вверх и вниз.

- А в коридоре душном плесень

- И пир голодных крыс.

Жутко мрачно? За 150 лет до Большого террора Салтыков-Щедрин в книге «Пошехонская старина» (1887 – 89) писал:

«Люди позднейшего времени скажут мне, что всё это было и быльем поросло и что, стало быть, вспоминать об этом не особенно полезно. Знаю я и сам, что фабула этой были действительно поросла быльем, но почему же, однако, она до сих пор так ярко выступает перед глазами от времени до времени? Не потому ли, что, кроме фабулы, в этом трагическом прошлом было нечто еще, что далеко не поросло быльем, а продолжает и доднесь тяготеть над жизнью?»

«Доднесь тяготеет» – под таким названием вышли в издательстве «Возвращение» два тома воспоминаний о сталинских ужасах. Приведены в книге и стихи Анны Барковой. В лагере в 1938 году она написала стихотворение «Савонарола»: «Я когда-то в век Савонаролы/ Жгла картины на святых кострах,/ Низводила грешных пап с престола,/ Возбуждала ненависть и страх...» Баркова писала о том времени и параллельно о своем и приходила к ужасному выводу:

- Зло во всем: в привычном, в неизвестном.

- Зло в самой основе бытия.

Люди подчас бывают и жертвами, и палачами. «Торжествуют демоны повсюду...»

В 1939 году Баркова вышла на свободу и поселилась в Калуге. Потом война, оккупация и вновь лагерь. Новый срок: 1947 – 1956. 27 ноября она была арестована и отправлена в Воркуту, в поселок Абезь. Там она встретила философа Карсавина, египтолога Коростовцева, поэтов Спасского и Галкина, философа Герасимова. И эти страшные годы стали подлинным расцветом поэтического творчества Анны Барковой. Стихи росли, пробивая бетон несвободы. Вот одно из лучших стихотворений об отечественной войне – «Чем торгуешь ты, дура набитая...»:

- ...Все поля и дороги залило

- Кровью русскою, кровушкой алою.

- Кровью нашею, кровью вражеской.

- Рассказать бы всё, да не скажется!

- Закоптелые и шершавые,

- Шли мы Прагою, Берлином, Варшавою.

- Проходили мы, победители.

- Перед нами дрожали жители.

- Воротились домой – безглазые,

- Воротились домой – безрукие.

- И с чужой, незнакомой заразою,

- И с чужой, непонятною мукою.

- И в пыли на базаре сели,

- И победные песни запели:

- – Подавайте нам, инвалидам!

- Мы сидим с искалеченным видом,

- Пожалейте нас, победителей,

- Поминаючи ваших родителей.

1953

А пока одни воевали, другие сидели в лагерях и тюрьмах. «Чего ждет раб? Пропало все давно,/ И мысль его ложится проституткой/ В казенную постель. Всё, всё равно./ Но иногда становится так жутко...»

- В душном бараке смутная тьма,

- На сердце смута и полубред.

- Спутано всё здесь: весна и зима,

- Спутано «да» с замирающим «нет».

И звучит «Надрывный романс» (1955) об арестантской судьбе:

- И к закату здесь так одиноко,

- Ничего, кроме плоских болот,

- Как мы все, осужден он без срока,

- Как мы все, никуда не уйдет.

- Мы с тобой влюблены и несчастны,

- Счастье наше за сотней преград.

- Перед нами оранжево-красный

- Сиротливый холодный закат.

Неужели и в лагерях были проблески каких-то нормальных, человеческих отношений? Конечно, да, но их, разумеется, деформировали условия, в которых пребывали ссыльные. «Восемь лет, как один годочек,/ Исправляюсь я, мой дружочек,/ А теперь гадать бесполезно,/ Что во мгле – подъем или бездна...»

- Опять казарменное платье,

- Казенный показной уют,

- Опять казенные кровати —

- Для умирающих приют.

- Меня и после наказанья,

- Как видно, наказанье ждет.

- Поймешь ли ты мои терзанья

- У неоткрывшихся ворот?

- Расплющило и в грязь вдавило

- Меня тупое колесо...

- Сидеть бы в кабаке унылом

- Алкоголичкой Пикассо.

@data = 1955

Возможно, кто-то не выдерживает огненных строк Анны Барковой и думает, а зачем так много приведено ее стихов? Но, дорогой читатель, Пушкина-Лермонтова-Некрасова-Фета можно найти везде, а вот сборник Анны Барковой достать довольно сложно. Вот почему я вставляю ее лагерную лирику в эту книгу. Это исповеди, крик и документы эпохи. Вчитайтесь еще в одно стихотворение (1955):

- Загон для человеческой скотины.

- Сюда вошел – не торопись назад.

- Здесь комнат нет. Убогие кабины.

- На нарах бирки. На плечах – бушлат.

- И воровская судорога встречи,

- Случайной встречи, где-то там, в сенях.

- Без слова, без любви.

- К чему здесь речи?

- Осудит лишь скопец или монах.

- На вахте есть кабина для свиданий,

- С циничной шуткой ставят там кровать:

- Здесь арестантке, бедному созданью,

- Позволено с законным мужем спать.

- Страна святого пафоса и стройки,

- Возможно ли страшней и проще пасть —

- Возможно ли на этой подлой койке

- Растлить навек супружескую страсть!

- Под хохот, улюлюканье и свисты,

- По разрешенью злого подлеца...

- Нет, лучше лучше откровенный

- выстрел,

- Так честно пробивающий сердца.

Стихи Анны Барковой изустно передавались на этапах, в тюрьмах и лагерях. Горькое слово правды летело по воздуху, минуя официальный газетный лист.

7 января 1956 года Баркову освободили, с поражением в правах на 5 лет, и как жить дальше? «Потом над собой рассмеяться,/Щербатную рюмку разбить;/ И здесь не могу я остаться,/ И негде мне, кажется, жить». А далее – несколько неосторожных строк в частном письме – и третий срок: 1957 – 1965. И только благодаря заступничеству и ходатайству Александра Твардовского Баркова была – 15 мая 1966 года – полностью реабилитирована. На воле жила без семьи, без близких, в нищете. Она умерла в Москве, как написал Михаил Дудин, «в одиночестве, со своей измаянной надеждой, в какой-то коммуналке, забытая людьми и богом, старыми лауреатами и молодыми, жадными до славы, бойкими сочинителями стихов и песен». Умерла, так и не став членов Союза писателей.

Ее биографию и стихи по крупицам собирал подвижник, историк литературы Леонид Таганов. Когда он впервые пришел к Анне Александровне на Суворовский бульвар, «в ее маленьких глазах-буравчиках читалось: «Неужели кому-то еще интересно мое прошлое? Ну, забыли и забыли...» Но как забыть ее пронзительные стихи, к примеру, «Герои нашего времени»:

- Героям нашего времени

- Не двадцать, не тридцать лет.

- Тем не выдержать нашего бремени,

- Нет!

- Мы герои, веку ровесники,

- Совпадают у нас шаги.

- Мы и жертвы, и провозвестники,

- И союзники, и враги.

- Ворожили мы вместе с Блоком,

- Занимались высоким трудом.

- Золотистый хранили локон

- И ходили в публичный дом.

- Разрывали с народом узы

- И к народу шли в должники.

- Надевали толстовские блузы,

- Вслед за Горьким брели в босяки.

- Мы испробовали нагайки

- Староверских казацких полков

- И тюремные грызли пайки

- У расчетливых большевиков.

- Трепетали, завидя ромбы

- И петлиц малиновый цвет,

- От немецкой прятались бомбы,

- На допросах твердили «нет».

- Мы всё видели, так мы выжили,

- Биты, стреляны, закалены,

- Нашей родины, злой и униженной,

- Злые дочери и сыны.

Не просто подводить итоги, и не просто выносить приговор стране, веку. Режиму, конечно, можно – и его вождям, и его слугам, и его полицейским псам. И всё же, что делать и как жить дальше? Об этом не раз размышляла Анна Баркова бессонными ночами. И вот одно из размышлений – стихотворение «Отречение» (1971):

- От веры или от неверия

- Отречься, право, всё равно.

- Вздохнем мы с тихим лицемерием:

- Что делать? Видно, суждено.

- Всё для того, чтобы потомство

- Текло в грядущее рекой,

- С таким же кротким вероломством,

- С продажной нищенской рукой.

- Мы окровавленного бога

- Прославим рабским языком,

- Заткнем мы пасть свою убогую

- Господским брошенным куском.

- И надо отрекаться, надо

- Во имя лишних дней, минут.

- Во имя стад мы входим в стадо,

- Целуем на коленьях кнут.

Увы, рабскую психологию никак не хочет изжить в себе русский народ, и сегодня мы видим, как сбивается стадо, и на коленях готовы целовать новый крест. Ничего не изменилось. «Страна рабов, страна господ», – как говорил еще Михаил Лермонтов.

За год до смерти, в 1975-м, Анна Баркова пишет очередные исповедальные строки:

- Такая злоба к говорящей своре,

- Презрение к себе, к своей судьбе.

- Такая нежность и такая горечь

- К тебе.

- В мир брошенную – бросят в бездну,

- И это назовется вечным сном.

- А если вновь вернуться? Бесполезно:

- Родишься ты во времени ином.

- И я тебя не встречу, нет, не встречу,

- В скитанья страшные пущусь одна.

- И если это возвращенье – вечность,

- Она мне не нужна.

Вот так: намаялась, нахлебалась, отчаялась. И никакого повторения не надо, хватит. «Годы бесконечные, мгновенные,/ Вы ушли, но не свалились с плеч./ Вы теперь, как жемчуг, драгоценные,/ Но теперь мне поздно вас беречь».