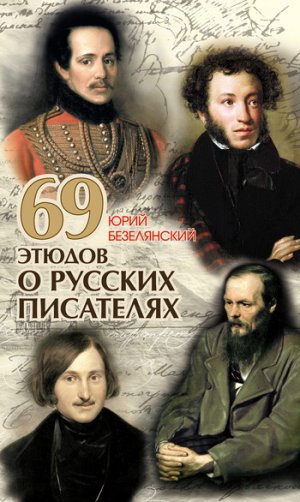

69 этюдов о русских писателях Безелянский Юрий

Салтыков-Щедрин ненавидел не только власть и подпирающих ее чиновников, но и гневно критиковал народ, за его податливость и пассивность, за то, что сам народ добровольно лезет в ярмо. «Да, русский мужик беден, – писал Щедрин в «Письмах о провинции», – но это еще не столько важно, как то, что он не осознает своей бедности. Приди он к этому сознанию, его дело было бы уже наполовину выиграно, и главные причины нашего экономического неустройства, то есть случайность, неожиданность, произвол и т.д., устроились бы сами собою».

Салтыков-Щедрин не был оптимистом. В глубинах народной жизни он видел «...лишь убожество, нищету да бессилие». Будучи за границей, писатель, увидев буйные хлеба у немцев, отметил: «Это было до такой степени неожиданно (мы все заранее зарядились мыслью, что у немцев хоть шаром покати, и без нашего хлеба немец подохнет), что некто из ехавших рискнул даже заметить: – Вот увидите, что скоро отсюда к нам хлеб возить станут!» И ведь стали же!..

Что тут сказать? Терпелив русский народ. Верит в барскую милость. И ждет годами-десятилетиями-веками, когда же потекут молочные реки при кисельных берегах. Да и либералы наши хороши, «соль земли», интеллигенция. Всё бурлит, кричит, мечется и непонятно, что хочет: «не то конституции, не то севрюжины с хреном». А простой народ вроде мелкой рыбешки, пескарика, – боится, как бы не попасть в рот прожорливой щуки-чиновника.

« – Смотри, сынок, – говорил старый пескарь, умирая; – коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»

Хочется продолжить щедринские опасения: жуировать – это лавировать сегодня между навалившимися реформами, того и гляди, какая-нибудь глыба ЖКХ на голову свалится и придавит.

«Великий диагност наших общественных зол и недугов», – когда-то сказал о Салтыкове-Щедрине Илья Сеченов. И тут самое время вспомнить и другие оценки современников: «Прокурор русской общественной жизни и защитник России от врагов внутренних» (газета «Искра»); «Маяк для всей наиболее умственно независимой части населения» (Н. Щелгунов); «Сократ русской общественной мысли» (А. Ухтомский); «Радетель о русской земле» (Глеб Успенский); «Пророк vates римский» (А. Островский). «У вас есть все что нужно – сжатый, сильный, настоящий язык, характерность, оставшаяся у Вас одних... и по содержанию – любовь и потому знание истинных интересов жизни народа» (Лев Толстой); «Открыто презирать умел один только Салтыков» (А. Чехов).

Однако не всем нравились инвективы писателя. К примеру, знаменитый критик и нигилист Дмитрий Писарев считал сочинения Салтыкова-Щедрина безответственным и неостроумным зубоскальством.

В юбилейный 1926 год Игорь Северянин, большой почитатель Щедрина, написал сонет о писателе:

- Не жутко ли, – среди губернских дур

- И дураков, туземцев Пошехонья,

- Застывших в вечной стадии просонья

- Живуч неумертвимый помпадур?

- Неблагозвучьем звучен трубадур,

- Чей голос, сотрясая беззаконье,

- Вещал стране бесплодье, похоронье,

- Чей смех тяжел, язвителен и хмур.

- Гниет, смердит от движущихся трупов

- Неразрушимый вечно город Глупов —

- Прорусенный, повсюдный, озорной,

- Иудушки из каждой лезут щели,

- Страну одолевают. Одолели.

- И нет надежд. И где удел иной?

Ханжа и лицемер Иудушка Головлев – один из потрясающих образов Салтыкова-Щедрина, этот образ любил Ленин и приклеивал его к своим политическим противникам (Иудушка-Троцкий, к примеру). Как отмечено в старой Энциклопедии: «В.И. Ленин и И.В. Сталин неоднократно пользовались щедринскими образами в борьбе с врагами рабочего класса». В Твери долгое время была экспозиция «Ленин и Щедрин». Вождям нравилось, как «великий революционный демократ» критиковал царскую Россию, себя и советскую страну они никак не могли видеть объектом критических стрел. В 1952 году на XIX съезде партии в отчетном докладе Георгий Маленков сказал, что «нам нужны советские Гоголи и Щедрины». Вождь лукавил: нужны были фанфаристы, барабанщики, а отнюдь не сатирики... Сатирика Михаила Булгакова власть планомерно довела до могилы. Булгаков признавался: «Влияние Салтыков на меня оказал чрезвычайное, и будучи в юном возрасте, я решил, что относиться к окружающему надлежит с иронией... Когда я стал взрослым, мне открылась ужасная истина. Атаманы-молодцы, беспутные клементинки, рукосуи, и лапотники, майор Прыщ, и бывалый прохвост Угрюм-Бурчеев пережили Салтыкова-Щедрина. Тогда мой взгляд на окружающее стал траурным...»

Можно процитировать и старую статью (1975) молодого тогда критика Андрея Туркова: «Чего стоят, скажем, одни градоначальники града Глупова – эти луны, причудливо отражающие, «фокусирующие лучи» административных солнц куда большого масштаба, или «господа ташкентцы» с их тупоумной убежденностью в том, что они вправе вершить судьбами народа и страны (безо всяких реальных к тому оснований, или смешно сказать, способностей!) или шайка, «патриотически» настроенных мерзавцев, стоящих на «правильной стезе», у которых на подозрении – чуть не весь мир, а цель простым-проста – ухватить в пылу своих верноподданнических чувств кусок пожирнее!..»

Короче, Валтасаров пир!..

С невыразимой печалью Салтыков-Щедрин констатировал, что «негодяй – властитель современности». А еще: «Хищник – вот истинный представитель нашего века». А двадцатый? А начавшийся двадцать первый, когда хищничество стало обыденной нормой?.. А в итоге – «Ах, тетенька, тетенька! как это мы живем! И земли, у нас довольно, и под землей неведомо что лежит, и леса у нас, а в лесах звери, и воды, а в водах рыбы – и все-таки, нам нечего есть!»

Это – «Письма к тетеньке». Удивительно цитатный автор Салтыков-Щедрин! Но, несмотря ни на что, писатель говорил: «Я люблю Россию до боли сердечной».

Заграница его не впечатляла. Когда в 1875 году он по настоянию врачей отправился лечиться в Ниццу, отдых и местные красоты стали для него пыткой. Из Ниццы Салтыков-Щедрин посылал домой письма злые и желчные: «Скучновато, но климат хороший... И везде виллы, в коих сукины дети живут. Это беспредельное блаженство сукиных детей, их роскошь, экипажи, платья дам ужасно много портят крови...»

Алексею Жемчужникову Щедрин пенял: «Что Вы так надолго запали за границу? Кажется, надо бы и про нас вспомнить, про нас, которые здесь живут и пишут (9 февраля 1870).

А живя и творя в России, Салтыков-Щедрин упивался ее болячками и язвами. «Быть любезным – совершенно не моя специальность», – говорил великий сатирик.

«Две трети читателей не любили его, – утверждал Чехов, – но верили ему все. Никто не сомневался в искренности его презрения». Когда Салтыков-Щедрин умер, на его поминках был дед Александра Блока – Андрей Бекетов. Он оставил такую запись: «Говорят, что он (Салтыков-Щедрин) ненавидел всё русское. Я скажу, что он ненавидел подлость и глупость повсюду, а так как он писатель русский, то он обрушивался исключительно на глупость и подлость русскую. Он стремился искоренить в своем отечестве и то и другое. Пусть всякий сам судит о том, насколько он послужил этому делу...»

В конце жизни на писателя обрушились тяжкие болезни, приходили даже мысли о самоубийстве. Он жил несколько отстраненно от общества и от коллег-писателей. Тяжело переживал нелады в семье, однако не прекращал писание. За несколько дней до смерти он написал начальные страницы задуманного произведения «Забытые слова», где хотел напомнить «пестрым людям» 80-х годов своего века об утраченных ими словах: «...совесть, отечество, человечество... другие там еще...»

В середине апреля 1889 года вышел в свет первый том 9-томного «Собрания сочинений» Салтыкова. Остальные Михаил Евграфович уже не увидел. 28 апреля (10 мая) 1889 года в 3 часа 20 минут дня он скончался, в возрасте 63 лет. Его похоронили на Волковом кладбище Петербурга, согласно завещанию – рядом с могилой Тургенева. В советское время прах писателя перенесли в другое место некрополя. И тут уместно вспомнить строки Анны Ахматовой:

- Темнеет жесткий и прямой Литейный.

- Еще не опозоренный модерном,

- И визави меня живут – Некрасов

- И Салтыков... обоим по доске

- мемориальной. О, как было б страшно

- им видеть эти доски!..

В письме-завещании сыну Константину Салтыков-Щедрин писал: «Еще паче всего люби родную литературу, и звание литератора предпочитай всякому другому».

К литературе мы еще вернемся, а пока несколько мазков о семейной жизни и характере Михаила Евграфовича. В 27-летнем возрасте в Вятке влюбился он в 13-летнюю Лизу Болтину. Через три года они обвенчались в Москве. Увы, семейного счастья писатель не нашел, но тем не менее всю жизнь любил свою Елизавету Аполлоновну, женщину, по воспоминаниям современников, вздорную, мелочную, мало ценившую талант мужа. Она была часто груба и бессердечна с ним (не отсюда ли ответный литературный гнев?..). Даже смертельно больного мужа она продолжала проклинать и напутствовала его пожеланием скорее умереть. Словом, «Современная идиллия» – так называлась одна из книг писателя. Или семейная!..

Дома Салтыков-Щедрин был почти безропотным и тихим, а на работе, в губернских канцеляриях, в качестве вице-губернатора проявлял неизменную твердость и требовательность, беспощадно карал лихоимцев и бездельников, за что был прозван вице-Робеспьером. Обладал исключительным пуританизмом. Резко выступал против «Анны Карениной» Толстого и «Нана» Золя. Эротические мотивы ему были ненавистны.

Из пристрастий Салтыкова-Щедрина: любил итальянскую оперу. В его кумирах ходили Россини и Беллини. Но главной музыкой, конечно, была литература. К условиям писательской работы был неприхотлив, мог творить при необходимости даже на подоконнике, но зато проявлял требовательность к письменным принадлежностям, любил писать на хорошей бумаге, причем перегибая ее пополам. На первой половине он записывал текст, а на второй – поправки и дополнения к нему. Русским языком он владел отменно и удачно вкрапливал в текст язык чиновничьих канцелярий и бюрократических документов. И создавал новые слова и понятия – «щедринизмы». А говорящие фамилии: Удав, Дыба, Дерунов, Разуваев... И еще отличался писатель мнимой серьезностью и перевертыванием смысла. Например, в «Недоконченных беседах»: «народная политика» означает противонародную; «правовой порядок» – бесправие; «превратные суждения» – передовые взгляды и т.д. И, конечно, богатейшая палитра смеха, от мягкого и светлого до грозного и мрачного.

В «Дневнике провинциала в Петербурге» Салтыков-Щедрин создал правила поведения российских литераторов. «Обязанности сии суть:

Первое. Не пропуская ни одного современного вопроса, обо всем рассуждать с таким расчетом, чтобы никогда ничего из сего не выходило.

Второе. По наружности иметь вид откровенный и даже смелый, внутренне же трепетать».

Далее опускаем, и правило девятое: «Опасаться вообще». Вот этим «опасаться» Салтыков-Щедрин провидчески заглянул в будущее, в советскую литературу. «Совсем неуютный писатель» – так назвал свою статью о Щедрине в связи с его 100-летием супер-советский журналист Давид Заславский. Неуютный для потомков или современников? «Летописец минуты», «историк современности», как называл себя Салтыков-Щедрин, был, как вспоминает известный юрист Анатолий Кони, грубым и неискренним человеком. Это наблюдение портит, конечно, глянец на портрете классика (пятна на солнце!). В дневнике Корнея Чуковского можно прочитать следующее о встрече с 80-летним Анатолием Федоровичем Кони (4 апреля 1925):

«Рассказывал, что Салтыков был ужасный ругатель – и про всех отсутствующих, хотя бы и так называемых друзей, всегда отзывался дурно. Например, о Лихачеве: Лихачев устраивал в течение многих лет все денежные дела Салтыкова, покупая акции и проч. Предан он был Салтыкову, как собака. И вот однажды Салтыков говорит: Экой мерзавец этот Лихачев. – Отчего? – с испугом спросил Кони. – Да вот уже 3 часа, а он до сих пор не приходит из банка. Должно быть, протранжирил мои деньги, спустил, убежал...»

Что ж, две ипостаси одного человека. Салтыков просто недоверчиво относился ко всем, подозревая почти в каждом какой-то подвох. А Щедрин пытался проникнуть в суть человеческую, понять и, возможно, простить. До ужаса лишенный иллюзий Щедрин писал: «Стыд хорошее здоровое чувство – при случае может быть рекомендован» в качестве целесообразного практического средства. Нужно, чтобы возможно большее количество людей почувствовали стыд».

Стыд в начале XXI века – а что это такое?!.. «Большинство даже людей так называемой культуры просто без стыда живет», – отмечал Щедрин о своем времени.

Вот, пожалуй, весьма кратко о Салтыкове-Щедрине, более подробно можно узнать из щедринских томов «Литературного наследства». Исследователю писателя Сергею Макашину когда-то нарком Луначарский сказал: «Другое дело Щедрин. По глубине своего понимания общественной жизни, по силе пророческих прозрений будущего это писатель на 9/10 наш. Но мы плохо его знаем. Он нуждается как в изучении, так и в пропаганде. Идеалы Щедрина – свобода и социальная справедливость. Он жил, вдохновляясь ими, сознавая, однако, что идеалы эти неосуществимы в современной ему действительности, что они уходят в далекое неразличимое еще будущее. Отсюда – трагическое в творчестве. Щедрина».

А что же делать нам, потомкам великого сатирика, среди «дураков с музыкой» и «просто дураков», сталкиваясь подчас с губернатором с фаршированной головой и при звуках «органчика»? Только одно: ждать и надеется и пребывать в «безмолвном геройстве», как сказано в сказке Щедрина «Коняга».

Великий неувядающий город Глупов. И бедные несчастные глуповцы.

ПРОРОК ПО ИМЕНИ «КАНАШЕЧКА»

Нам впереди на многие столетия обеспечена счастливая доля делаться самим и устраивать свою жизнь все получше и получше.

Русский, у кого есть здравый ум и живое сердце, до сих пор не мог и не может быть не чем иным, как патриотом.

Николай Чернышевский

Николай Чернышевский

Миф и его разрушение

Что такое время? «Всему свой час, и время всякой вещи под небом...» Наверное, многие помнят эти мудрые библейские слова. И далее: «...время убивать и время лечить, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться...» и т. д.

Известно и крылатое латинское изречение: «Tora mutantur, nos et mutamur in illis» (Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними).

Ну и, разумеется, у каждого времени есть свои писатели-кумиры, властители дум. В середине XIX века, когда появилось племя разночинцев, начавших теснить старую элиту (помещиков и дворян), любимым (модным, популярным) писателем стал Николай Чернышевский. Он как бы пришел на место Тургенева, певца помещичьих усадеб. Недаром некоторые критики отмечали, что Тургенев – поэт расставания, а Чернышевский – глашатай и провозвестник будущего.

«Социалистический Лессинг» и «великий мыслитель», по определению Маркса и Энгельса, Николай Гаврилович Чернышевский родился 12 (24) июля 1828 года в Саратове, в семье священника. От религии к безбожию? От смирения к бунту? Уж не за это ли высоко ставил Чернышевского другой безбожник и бунтарь – Владимир Ульянов-Ленин? В своем романе «Дар», частично посвященном Чернышевскому, Владимир Набоков писал:

«Ленин считал, что Чернышевский «единственный действительно великий писатель, который сумел с пятидесятых годов вплоть до 1888 (скостил ему один) остаться на уровне цельного философского материализма». Как-то Крупская, обернувшись на ветру к Луначарскому, с мягкой грустью сказала ему: «Вряд ли кого-нибудь Владимир Ильич так любил... Я думаю, что между ним и Чернышевским было очень много общего». – «Да, несомненно, было общее, – добавляет Луначарский, сначала было отнесшийся к этому замечанию скептически. – Было общее и в ясности слога, и в подвижности речи... в широте и глубине суждений, и в революционном пламени... В этом соединении огромного содержания и внешней скромности и, наконец, в моральном облике обоих этих людей».

А уж раз Ильич любил Чернышевского, то и всей советской власти был люб Николай Гаврилович. А посему воплощен в бронзе и камне. Сочинения его изданы тиражом более 22 миллионов экземпляров на всех языках народов бывшего СССР.

В советские годы ученикам в школе все уши прожужжали: Чернышевский – революционный демократ, ах, что делать? а какой замечательный сон приснился Вере Павловне!.. и т. д. Короче, из Чернышевского сотворили миф. Создали культовую личность, впрочем, как из Феликса Дзержинского, Николая Островского и Павлика Морозова. Каждая власть выдвигает своих героев, ну а советской были крайне нужны именно такие, как Николай Гаврилович и ему подобные: великие разрушители и великие жертвенники одновременно. Сжечь себя во имя большой идеи! Уже в поздние советские времена подобная идея даже воплотилась в массовой песне: «Раньше думай о родине, а потом о себе...»

Но вот миф разрушен. Пыль осела. И что же осталось от Николая Гавриловича Чернышевского? Стилистически бездарный и художественно слабый роман «Что делать?» Сотни горячительных статей и прокламаций, призывающих к бунту и топору. Да еще критика национального характера. «Жалкая нация, жалкая нация! – нация рабов, – снизу доверху, всё сплошь рабы», – думал он и хмурил брови». Это – Волгин из романа Чернышевского «Пролог».

Чернышевский глазами Набокова

В XX веке пелена восхищения Чернышевским у многих спала. Одним из резких критиков писателя-демократа стал Владимир Набоков, который в своем «Даре» полностью развенчал «биографию романсэ» Николая Гавриловича и показал его жизнь танцующей на грани пародии. По мнению Набокова, Чернышевский – «близорукий материалист», не разглядевший ни русскую природу, ни русскую жизнь.

«Чернышевский не отличал плуга от сохи; путал пиво с мадерой; не мог назвать ни одного лесного цветка, кроме дикой розы; но характерно, что это название ботаники сразу восполнял «общей мыслью», добавляя с убеждением невежды, что «они (цветы сибирской тайги) все те же самые по всей России». Какое-то тайное возмездие было в том, что он, строивший свою философию на познании мира, которого не познал, теперь очутился, наг и одинок, среди дремучей, своеобразной роскошной природы северо-восточной Сибири: стихийная, мифологическая кара, не входившая в расчет его человеческих судей».

На мой взгляд, Чернышевский и Набоков – это два полюса русской литературы. Книги Набокова – это глубокое знание жизни или предмета, при этом обязательная рефлексия, чувственность, изящество стиля и упоение русским словом.

Чернышевский – это антихудожественность, порою горячая, порою сухая, но всегда голая публицистика. Призывы, пророчества и назидание. И неизменно неряшливость стиля.

Несколько слов в защиту писателя-демократа

И все же, все же... Жизнь Чернышевского – это изломанная властью судьба русского интеллигента. Странного, но русского интеллигента: сначала тихого религиозно-смиренного человека, затем – яростного проповедника и бунтаря. Словно он проснулся от векового сна и решил свою удаль: раззудись, плечо!.. Точнее говоря: перо.

Любопытно, что сам Чернышевский в статье «Апология сумасшедшего» писал: «...в каждом из нас маленький Наполеон или, лучше сказать, Батый. Но если каждый из нас Батый, что же происходит с обществом, которое состоит из Батыев?..»

Что происходит? Происходит произвол, «азиатчина», «Ташкент», про который Салтыков-Щедрин сказал: «Ташкент – страна, лежащая всюду, где бьют по зубам».

«Общество Батыев» и покарало Чернышевского: сначала арест, гражданская казнь, затем 15 лет каторги, где, правда, не было никаких кандалов, но не было и свободы, конечно. Чернышевский в неволи мучился, метался, жаловался и рыдал. Да, да, рыдал от бессилия навзрыд, ощущал себя жертвой ненавистного режима. Лихорадочно писал – без адреса, без читателя. Строчил и сжигал написанное. Сжег целую гору рукописей. Уцелел «Пролог», который так понравился Ленину своим радикализмом. Герцен предлагал России «метлу» (реформы), а Чернышевский исключительно «топор» (то бишь революцию).

Чернышевский – характерный русский тип, все мысли которого не о собственном благе, а исключительно о благе всего народа, поэтому необходимо просветить, освободить и осчастливить всех разом, – горячительно-безумная мечта-утопия. И скольких она заразила! Мечта эта сродни инфекционному заболеванию. И благо бы болели и бредили сами, нет, толкают к «завихрению мозгов» сограждан, народ, мол, давайте быстренько общими усилиями построим «город Солнца». Только вот незадача: вместо города Солнца выстраивается темница с непроглядной ночью. К тому времени российских Кампанелл, конечно, в живых уже нет, но книги их по-прежнему в ходу. Книги-призывы.

И все же, все же (повторим этот лингвистический вздох) Чернышевский, безусловно, страдалец. А поэтому его, конечно, жаль. Бедняга жил и мучился.

Канашечка

26 января 1853 года на вечере у Акимовых, зажиточных саратовских старожилов, познакомились молодые люди – Николай Чернышевский, ему 24 года, он окончил духовную семинарию и, как это ни странно, увлечен революционными идеями переустройства общества, и 20-летняя Ольга Васильева, выпускница одного из частных пансионов Саратова. «Цыгановатая барышня с висячими серьгами», «мишень и краса провинциального бала» – так представляет ее Владимир Набоков в «Даре».

Чернышевский был покорен Оленькой и предложил ей стать его женой, но она его сразу предупредила, что в него не влюблена. Он любит, она – нет, – возникает страдальческий мотив Николая Гавриловича. Как отмечает Набоков, «все же был он как-то пестро счастлив. Его жениховство – с легким немецким оттенком, с шиллеровскими песнями, с бухгалтерией ласк: «...расстегивал сначала две, после три пуговицы на ее мантилье...» Непременно хотел поставить ее ножку (в тупоносенькой серой ботинке, прошитой цветным шелком) на свою голову: сладострастие питалось символами. Иногда он читал ей Лермонтова, Кольцова; читал же стихи как Псалтирь».

Нет, не поэзия влекла Николая Чернышевского, а страдание через самопожертвование. Он горел на практике претворить обуревавшие его идеи освобождения женщины. Именно в женитьбе (а она состоялась вскоре после знакомства в апреле 1853 года) Чернышевский усматривал своеобразное служение обществу: освободить женщину от цепей заурядного, обывательского брака и предоставить ей свободу любить, кого она хочет (и это за 100 с лишним лет до сексуальной революции на Западе!). Захочет иметь любовника? Пожалуйста. Брак втроем? Превосходно. Еще утопист Шарль Фурье утверждал, что одна женщина способна ублажить 3 – 4 мужчин и при этом самой получить полное удовольствие.

Все эти мысли о женской свободе Чернышевский и отразил в своем романе «Что делать?», хотя позднее один из марксистов, Георгий Плеханов, говорил, что роман пропагандировал не «эмансипацию плоти», а, наоборот, эмансипацию человеческого духа, человеческого разума. Что тут сказать? Кому как видится.

Будут новые революционные отношения между мужчиной и женщиной, рассуждал Чернышевский, будет и новая Россия, свободная и могучая. Глупый утопизм? Но каких только не бывает умственных завихрений у российских интеллигентов, особенно тогда, когда они явственно ощущают свою мужскую слабость (тут Добролюбов вспоминается и Белинский). Что касается разночинца Чернышевского, то, как замечает Набоков, он плакал охотно и часто. «Выкатилось три слезы», – с характерной точностью заносит он в дневник.

В своем жениховском дневнике будущий писатель-демократ записывал: «Я хотел бы обыкновенно быть у нее по ее желанию: «Вы можете нынче быть у меня?» – «Благодарю покорно, О. С».

О. С. – это Ольга Сократовна, невеста, которая, будучи натурой чувственною, если не сказать, страстною, к тому же истеричка, быстро уловила все прелести подобного брака: муж любит, боготворит и позволяет вполне официально иметь любовника. А может быть, двух сразу?..

Уже будучи замужней, она получала из ссылки, в которую был отправлен за свои подстрекательские идеи Чернышевский, письма, в них он настоятельно ей советовал: «Ни в чем себя не ограничивать». Какая душка! Впрочем, она называла его иначе: канашечка.

Ольга Сократовна вовсю пользовалась предоставленной ей свободой (и дети были не помехой) и при этом оставалась верной (не телом, а душой) своему мужу. Это был удачный для обоих брак. Николай Гаврилович сочинял свои революционные трактаты, жена была где-то рядом, и фантазии писателя не было предела.

Владимир Набоков, изучая материалы жизни Чернышевского, в своем «Даре» не выдержал и написал:

«Да, жалко его – а все-таки... Ну, вытянул бы разок ремнем, ну, послал бы к чертовой матери; или хотя бы вывел со всеми грехами, воплями, рысканием, несметными изменами в одном из тех романов, писанием которых он заполнял свой тюремный досуг. Так нет же! В «Прологе» (и отчасти в «Что делать?») нас умиляет попытка автора реабилитировать жену. Любовников нет, есть только благоговейные поклонники; нет и той душевной игривости, которая заставляла «мущинок» (как она, увы, выражалась) принимать ее за женщину еще более доступную, чем была она в действительности, а есть только жизнерадостность остроумной красавицы. Легкомыслие превращено в свободомыслие, а уважению к бойцу-мужу (которое она и в самом деле испытывала к нему, но попусту) дана власть над всеми ее другими чувствами...»

Вот до чего иногда доводит слепая любовь: Чернышевский видел в Ольге Сократовне одни добродетели, а вот другие, в частности родственники Чернышевского, Пыпины, считали ее «истеричкой» и «взбалмошной бабенкой с нестерпимым характером». Ну а как она швырялась тарелками! Никакому биографу Чернышевскому никогда не удастся склеить их осколки.

И снова «Что делать?»

Роман «Что делать?» попал в нерв эпохи. Книжные построения Чернышевского стали моделью поведения «новых людей» (заметим: тогда «новые люди», сегодня «новые русские»). Идея свободы распространялась быстро, роман был прочитан почти как эротический, и герои его именовались не иначе как «клиенты разврата». Проповедуемый Чернышевским фиктивный брак превратился в некий реалистический союз братства для высших целей (один из примеров – Софья Ковалевская).

Россия, по выражению Набокова, стала «изнывать» по Чернышевскому, который своим романом показал, что любовные проблемы можно решать без душевных мук, терзаний, слез и раскаянья. Чисто механически – договорились, и всё!

Стало быть, Чернышевский не только буйно засеял революционными семенами российское поле, он еще умудрился основательно поколебать институт российского брака.

Протестуя против любовных новаций Чернышевского, Николай Лесков в статье «Специалисты по женской части» (Литературная библиотека. 1867, № 12) заявил:

«Нам добрые жены и добрые матери нужны. В них нуждается Россия более, чем в гениальных министрах и генералах. Наша страна такова, что она семьею крепка; наши нравы таковы, что мы чтим в женщине более всего хорошую семьянку, и от этого идеала наш истинный русский человек не отступится. Наш русский человек знает, что ему не благо быть одному, а находясь в общении с женщиной, которая ему нужна только на минуту, он считает себя с нею одиноким и ищет подруги довечной. Счастливая семья есть ближайший и законнейший из идеалов русского человека».

Увы, ошибся писатель Лесков насчет «ближайшего идеала». Идеи Чернышевского подхватила Александра Коллонтай, и полетел «крылатый Эрос» в революционную Россию и дел наделал, надо сказать, немало. Но это уже будет потом.

Что касается Чернышевского, его последних лет жизни, то провел он их со своей ненаглядной Ольгой Сократовной, которая, как героиня его романа Вера Павловна, «нежится после обеда на своем широком, маленьком, мягком диванчике в комнате своей и мужа». А он, по обыкновению, склонился над бумагами и пишет, отыгрывается на пишущих женщинах – Евдокии Ростопчиной, Авдотье Глинке и других, «с аппетитом терзает литературных кокеток». Берет, так сказать, реванш. А главное – для денег! – переводит нескончаемую «Всеобщую историю Георга Вебера». За одним из томов Вебера Николай Чернышевский и умер в октябре 1889 года, прожив на свете 61 год.

Ольга Сократовна пережила мужа на 29 лет и скончалась 11 июля 1918 года в возрасте 85 лет. Старушка неплохо порезвилась, собрав пряный букет в Саду любви. «Старухой она вспоминала, как изменяла мужу с польским эмигрантом Савицким. «Канашечка-то знал... мы с Иваном Федоровичем в алькове, а он пишет себе у окна».

Многие, вслед за Чернышевским, вопрошали, что делать? Ольга Сократовна отлично знала ответ на этот вопрос. Просто ответ в другом месте, не там, где его обычно ищут.

И последнее. В июле 1998 года отмечалось 170-летие со дня рождения Николая Чернышевского, и оно совпало со 100-летием певца Петра Лещенко. Фигуры, конечно, несоизмеримые, и все же мне показалось забавным столкнуть их вместе, и в одной из московских газет я поместил статью под несколько игривым названием «У самовара я и Чернышевский». Соединил знаменито-задумчивое «Что делать?» с разухабисто-бесшабашным «У самовара я и моя Маша» (так называлась одна из популярных песен Петра Лещенко). Ведь мы с вами живем как бы в двух жизнях: по Чернышевскому – в общественной, социально кипучей и по Лещенко – в приватной, частной, тихой. Между высоким и низким, между молотом и наковальней, между долларом и рублем, иногда взбираясь на трибуну, но чаще все же отсиживаясь на кухне, где привычно уютно и спокойно, без этих будоражащих вопросов: «Что делать?» и «Кто виноват?» А рядом с кухней, в общей комнате, на книжной полке пылится Чернышевский. Пылится – и это, на мой взгляд, замечательно! Хотя вы можете со мной и не соглашаться...

Родственники Чернышевского

Ольга Сократовна знала ответ, а вот правнучка великого спрашивателя (ветвь от сына Михаила) мучительно искала его, не нашла и выбросилась с балкона дома-музея Чернышевского. Произошло это в 1991 году, когда, сами знаете, страна металась в поисках ответов, куда идти и что делать?..

Правнук Дмитрий Чернышевский пошел другой дорогой, не литературной, а технической. Не любит романа своего знаменитого предка и занят конкретным делом, работая в частной конторе по продаже подшипников. Днем и ночью его волнует один вопрос: «Куда пристроить подшипники?»

Чернышевский-пророк утверждал: «Деятельность человека бесплодна и ничтожна, когда не воодушевлена высокою идеею». А Чернышевский-правнук считает, что главное в труде не идея, а деньги. Без них, как без воды, и ни туда, и ни сюда.

Так вот изменилось время...

ЛЕВ ТОЛСТОЙ В МОСКВЕ

Лев Толстой

Вначале я не хотел писать о Льве Николаевиче, – сколько о нем написано пудов книг, вереницы и возы, – и что я буду соревноваться со всеми многочисленными толстоведами. Тем более что в книгу «69 этюдов о русских писателях» надо писать предельно кратко, не блуждая по аналитическим дебрям. Думал-думал и придумал вычленить из всего толстовского многообразия всего одну тему: Толстой в Москве; где жил, что писал. Тем более что мне, москвичу, это особенно приятно: вот по этой улице когда-то ходил Толстой!..

Коль надумал, то за дело. Но сначала все же необходимо сделать хотя бы небольшое введение о великом нашем классике.

Есть два взгляда на великих людей. Один с восхищением и восторгом. Другой с завистью и с желанием вымарать в грязи. Не избежал этой участи Лев Николаевич Толстой,

Правда, есть третий подход: привязать к текущему моменту, к политике, сделать «нашим». И вот пример из советского прошлого: одна из статей к 150-летию Льва Толстого в журнале называлась броско «Революция, Ленин, Толстой». Сначала, естественно, Ленин, ну, а потом Толстой. И хрестоматийно-елейное размазывание статьи вождя «Лев Толстой как зеркало русской революции». Не был Лев Николаевич никаким зеркалом (и при чем тут зеркало, когда рожа кривая). Толстой был глыбой мировой литературы. Приведем лишь некоторые стихотворные оценки и мнения о писателе (стихотворные, строки всегда лаконичнее и ярче прозаических).

- Ты как пророк явился к нам,

- Тебе чужды пороки наши —

- И сладкий лести фимиам

- И злом отравленные чаши.

- Ты хочешь небо низвести

- На нашу сумрачную землю... —

писал Константин Фофанов.

- В года страданий и гонений

- И вызревающих Начал

- Суровый совестливый гений

- Добро и мудрость излучал...

Это – Петрусь Бровка в переводе с белорусского Якова Хелемского.

- Он был сплетеньем всех корней

- России, ствол ее и крона,

- Певец ее трудов и дней,

- Ее сермяга и корона... —

так определял Льва Толстого Лев Озеров.

Это – высокие оценки. Надо привести и низкие. Современник Толстого некий Алексей Степанович подхихикивал:

- Непонятен,

- Родом знатен,

- С виду брав,

- Лев и граф

- Лапти носит,

- Сено косит,

- Гряды полет,

- Обувь шьет

- И без мяса ест пресытно.

- Аппетитно,

- Вин не пьет

- И жену свою не бьет.

- Но зато уж из доктрины

- И полтины

- Никому он не дает.

- И поет:

- Деньги вред,

- Корень бед.

- Сам зато, что ни что,

- Каждый год сотен сто,

- В банк кладет да кладет.

Отвратительно? Но это не все. Некий уже советский читатель-гражданин в «Книжном обозрении» лет эдак 20 назад писал: «Не буду утверждать, что у графа нет ярких мыслей, ценных истин... но он не мой современник... Хорош огурчик с грядки – не правда ли?..»

Огурчик с грядки, – это кто? Нынешние Сорокин с Пелевиным да Донцова с Марининой, что ли? Нет, дорогие мои соотечественники, Лев Толстой дан нам на многие времена, он никогда не портящийся и не вянущий наш классик. И не огурчик, а «нравственный меридиан земного шара», как определил его блистательный критик Серебряного века Юлий Айхенвальд. А разве устарело такое наблюдение Льва Николаевича: «Почему вы думаете, что люди, которые составляют новое правительство, люди, которые будут заведовать фабриками, землею... не найдут средств точно так же, как и теперь, захватить львиную долю, оставив людям темным, смирным только необходимое... Извратить же человеческое устройство всегда найдутся тысячи способов у людей, руководствующихся только заботой о своем личном благосостоянии».

Эти строки из неоконченной статьи Толстого «О социализме», которую он писал в октябре 1910 года. Оправдались ли слова писателя, почти сто лет спустя? В одной из ленинских статей утверждалось; что Толстой смешон, как пророк. Но нам, живущим в начале XXI века, уже не до смеха.

Однако оставим в стороне жгучие вопросы бытия, боли и страдания народа, переключимся на более спокойную тему: Толстой в Москве. «Всякий русский человек, глядя на Москву, чувствует, что она мать», – признавался Лев Николаевич.

Сам он, как известно, родился 28 августа (9 сентября) 1828 года в Ясной Поляне Тульской области, где и прожил свыше 50 лет. Первый раз приехал в Москву 11 января 1837 года, было ему тогда всего 9 лет. И первый его московский адрес: Плющиха, дом 11. Именно здесь маленький Левушка попытался испытать чувство полета и выпрыгнул из окошка мезонина, к счастью, остался цел-целехонек. Став чуть постарше, в 1839 году Толстой попробует себя на литературном поприще и напишет очерк «Кремль». В дальнейшем опыт московской жизни отражен писателем в трилогии «Детство», «Отрочество» и «Юность».

После обучения в Казани, в университете, Лев Толстой вернулся в Москву и жил здесь (сначала в гостинице Шевалье, потом на Сивцев Вражке) с декабря 1850-го по 1851 год. После военной службы на Кавказе и обороны Севастополя Лев Николаевич часто бывал в Москве. Жил он то в гостинице Челышева на Театральной площади (здание не сохранилось), то снимал квартиру на Пятницкой, 12, то на Большой Дмитровке. Именно в этот период 1857 – 1858 годов он работал над повестью «Казаки» и написал роман «Семейное счастье». Часто встречался с коллегами по перу – с Сергеем Аксаковым, Афанасием Фетом, Алексеем Хомяковым, Михаилом Погодиным, Александром Островским. Телевизоров не было, поэтому сидели за чаем или иными напитками и часами толковали о жизни, о литературе, о России.

28 сентября 1862 года Толстой женился на Софье Берс. Ее отец, врач Московского комендантского управления, пользовался казенной квартирой в Потешном дворце в Кремле, где писатель неоднократно останавливался в 1862 – 1867 годах.

Зимою 1866 года Толстой недолго жил на Большой Дмитровке, 7, и интенсивно работал над романом «Война и мир», в котором Москва запечатлена во многих эпизодах. Следующий приезд Толстого в Престольную произошел в октябре 1869 года в связи с изданием романа. На Большой Дмитровке в бывшей типографии Московского университета печатался гениальный роман, кстати говоря, здесь же печатались и «Мертвые души», и «Преступление и наказание», позднее и «Анна Каренина».

Что касается самого Московского университета, то в нем Лев Николаевич неоднократно бывал. В 1887 году прочел свой реферат «Понятие жизни», 16 февраля 1875 года прочитал отрывок из романа «Анна Каренина», а 30 марта 1886 года – повесть «Смерть Ивана Ильича». Толстой был избран членом Общества любителей российской словесности при университете (тут хочется глубоко вздохнуть: тогда была словесность, а сегодня одни анекдоты, словесные выкрутасы и порно с кровью, но это уже другая тема).

В конце 1870-х годов, работая над романом о декабристах, Толстой не раз приезжал в Москву. Работал в архивах. В сентябре 1881-го Толстые сняли квартиру в Малом Левшинском переулке, где жили до весны 1882 года. В ноябре здесь был написан рассказ «Чем люди живы?», положивший начало серии «Народных рассказов». В январе Толстой принимает участие в переписи населения в Москве, – какое было счастье людей видеть такого знатного переписчика!..

14 июля 1882 года была оформлена покупка писателем дома в Долго-Хамовническом переулке (ныне улица Л. Толстого, 21). Посоветовал купить его знакомый, старый москвич Олсуфьев: «Возьмите дом рядом с нашим садом в Хамовническом переулке. Оттуда Вы сможете постоянно ходить гулять на Воробьевы горы...» Здесь, в Хамовниках, Лев Николаевич проводил почти все зимы вплоть до 1901 года. Последний раз он посетил свой дом в 1909 году. В Хамовниках Толстой писал следующие произведения: «Власть тьмы», «Крейцерова соната», «Плоды просвещения», «Отец Сергий», «Воскресенье», «Хаджи Мурат», «Живой труп» и другие. Плодоносные Хамовники!..

Сегодня в Хамовниках действует филиал государственного музея Л.Н. Толстого. В доме сохранена обстановка семьи писателя. Висят знаменитые портреты Толстого кисти Николая Ге и Ильи Репина. Главная комната – кабинет писателя. Низкие потолки. Пол затянут серым солдатским сукном. Письменный стол. Свеча. Толстой любил работать при свете лишь одной свечи. Словом, почти аскетическая обстановка – ни один советский писатель, по всей вероятности, не имел такого скромного кабинета. В гостиной стоит рояль, за который садились такие знаменитые музыканты, как Рахманинов, Рубинштейн, Римский-Корсаков, Гольденвейзер. Кстати, любимым композитором Толстого был Фредерик Шопен. Толстой говорил: «Шопен в музыке то же, что Пушкин в поэзии».

Еще один филиал толстовского музея находится на Пятницкой, ну, а основной – на Пречистенке, 11. Здесь хранится богатейший архив писателя, фотографии, личные вещи, документальный фильм «Живой Толстой, кинохроника 1908 – 1910 гг.» и другие экспонаты, всего около 350 тыс. единиц хранения. Среди них – живой голос Толстого. Группа почитателей писателя во главе с главой акционерного общества «Граммофон» Александром Михелесом в сентябре 1909 года отправилась в Ясную Поляну. Толстой поинтересовался, какая разница между граммофоном и фонографом, который ему подарил лично Томас Эдисон. Ему объяснили. Затем на граммофон Толстой записал два коротких рассказа. Льву Николаевичу предложили в подарок граммофон с пластинками, на что он только замахал руками: «Пожалуйста, не делайте этого. Граммофон, наверное, стоит очень дорого...» На следующий день запись голоса Толстого была продолжена. Он читал из своей книги «На каждый день». Одна из толстовских фраз весьма актуальна сегодня:

«НЕ ЗАБОТЬТЕСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ ЛЮБИЛИ ВАС. ЛЮБИТЕ, И ВАС БУДУТ ЛЮБИТЬ».

А мы все в основном – ненавидеть!..

В Москве стоит несколько памятников Льву Толстому. Самый старый работы Сергея Меркурова, выполненный в 1910 году. Его планировалось установить на Миусской площади перед народным университетом Шенявского, однако этому помешал черносотенный «Союз русского народа». Памятник долго оставался в мастерской скульптора, потом в 1928 году его установили в сквере Девичьего поля, а в 1972-м он перенесен на Пречистенку, а на Девичьем поле был водружен современный памятник писателю. Еще один памятник Толстому сооружен на Поварской, 52, во дворе «дома Ростовых» (скульптор Новокрещенов). Лев Николаевич сидит в кресле и хмуро взирает на современников. Может быть, он недоумевает по поводу наших революций, реформ и перестройек. Сам Лев Николаевич советовал, что не надо пассивно ожидать обновления жизни: «Начинайте с себя. Нет в жизни никого и ничего сильнее человека, когда он захочет быть свободным и сильным. Ему надо только понять, что никого и ничего нет сильнее его. И раз он это понял, ничто и никто ему ни в чем не помеха, не указ... Быть собой, по-своему верить и думать – разве это так трудно, разве это невозможно при каких бы то ни было обстоятельствах и условиях?» («Одесские новости», 1903).

Уроки Толстого – они так и не были освоены ни народом, ни тем более властью. Возьмем хотя бы тему патриотизма. Толстой считал, что патриотизм несовместим с угнетением других наций, с высокомерием по отношению к другим народам. Патриотизм у Толстого всечеловеческий, он несет его в себе, как Тушин из «Войны и мира», «скрытую теплоту патриотизма». Это совсем не тот патриотизм, который мы встречаем частенько – кричащий, самодовольный, надменный, показной.

Ну, а война по-толстовски – «это просто большая драка». «Война пробуждает к жизни всевозможные злодейства», – говорил Толстой, и мы сталкиваемся с этим сегодня.

«Всеобщая любовь к людям – вот что меня воодушевляет, всеобщая свобода, труд и прогресс!» Воистину, Лев Толстой – не писатель, а пророк, хотевший «небо низвести на нашу сумрачную землю».

Увы, пока ничего не получается. Но когда нам худо и трудно, мы обращаемся к творческому наследию великого Толстого, к его идеям добра и мудрости.

НА ГРАНИ ДНЯ И НОЧИ

Константин Случевский

Есть поэты, о которых знают только поэты и знатоки поэзии. Таков Константин Случевский. Один из литераторов о нем выразился так: «Он нужен для того, чтобы лучше понять Волошина, Цветаеву, Пастернака». Не согласен. Случевский интересен сам по себе.

Без краткого биографического экскурса не обойтись. Константин Константинович Случевский родился 26 июля (7 августа) 1837 года в Петербурге, в семье крупного чиновника, сенатора. В юности готовился к военной карьере, окончил первый кадетский корпус и был занесен в золотую книгу училища. После службы в гвардии Случевский поступил в Академию Генштаба. И тут его военная карьера оборвалась. Причина? Яркий литературный дебют.

В январском номере журнала «Современник» за 1860 год было опубликовано несколько стихотворений Случевского («На кладбище», «Ходит ветер, избочась...»), и грянул хор похвал. В стихах Случевского Тургеневу почудились «зародыши великого таланта». Павел Анненков в своих «Литературных воспоминаниях» описывает такую сцену: «Едва А. Григорьев завидел меня в дверях кабинета, как вскочил с дивана, где сидел, и, указывая мне на своего соседа, молодого морского офицера очень скромной и приличной наружности, торжественно-зычным голосом воскликнул: «На колени! Становитесь на колени! Вы находитесь в присутствии гения!» Молодой офицер был поэт Случевский, никому тогда не известный. Он покраснел и не знал, что делать от смущения. Поднявшийся Тургенев тоже проговорил: «Да, батюшка, это будущий великий писатель».

Аполлон Григорьев написал статью, в которой поставил Случевского рядом с Лермонтовым и объявил его талант более сильным, чем талант Фета, Полонского, Майкова и даже Тютчева (но где ныне Тютчев и где Случевский? Аполлон Григорьев явно ошибся со своими оценками).

Согласитесь, что после слов Григорьева и Тургенева голова вполне могла закружиться. Закружилась она и у Случевского (сегодня мы говорим: сорвало башню). Ситуация сложилась парадоксальная: одни безмерно возносили Случевского, другие – из лагеря «Искры» – дружно ругали новоявленного поэта за приверженность к «чистому искусству». На Случевского обрушился град пародий и фельетонов, от Добролюбова до Курочкина. В одной из сатир Добролюбов пародировал Случевского: «Прежде всего я хочу себе женщину с длинною косою./ Ум и красота мне не нужны: пусть только целуется чаще...»

Случевский напора критики не выдержал и в 1861 году уехал из России. Продолжил свое образование и в Гейдельберге защитил докторскую диссертацию по философии (ну, как вам сочетание: военный, поэт и философ?..). «Я видел Рим, Париж и Лондон,/ Везувий мне в глаза дымил...» – писал он в одном из стихотворений и концовка:

- ... Ничто, никто мне не указка, —

- Я не ношу вериг земли...

- С моих высоких кругозоров

- Все принимается вдали.

Случевский продолжал писать стихи, но их не печатал, а посылал Тургеневу на отзыв, а в ответ: «вычурно», «a la Бенедиктов», «прозаично», «неловко» и даже «ужасно неловко». То есть пора влюбленности Тургенева в Случевского прошла, и тот замолчал на целых 10 лет.

- Ты не гонись за рифмой своенравной

- И за поэзией – нелепости оне:

- Я их сравню с княгиней Ярославной,

- С зарею плачущей на каменной стене, —

вздыхал Случевский и продолжал:

- ... Сгони ее! Довольно ей пророчить!

- Уйми все песни, все! Вели им замолчать!

- К чему они? Чтобы людей морочить

- И нас, то здесь – то там, тревожить и смущать!

- Смерть песне, смерть! Пускай не существует!..

- Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!..

- А Ярославна все-таки тоскует

- В урочный час на каменной стене.

Случевский возвращается к карьере, становится гофмейстером царского двора. Служит в Главном управлении по делам печати, затем в Министерстве государственного имущества. Разъезжает по России в свите великого князя Владимира Александровича в качестве журналиста-бытописателя. В 1891 – 1902 годах Случевский – главный редактор «Правительственного вестника». Занимается рутинными делами и тоскует, как Ярославна:

«Вы не можете себе представить, как тяжело чувствовать, что жизнь тянется против воли, – туда, куда душою вовсе не тянешься...» Короче, русского Гёте из Случевского не получилось, чтобы и поэт, и тайный советник.

Случевский был женат. С женой разошелся. Женился еще раз. Имел шестерых детей. Старший сын, морской офицер, погиб в боях под Цусимой. Но вернемся к литературе, к которой после многих лет молчания вернулся и Случевский. С середины 70-х годов он снова стал печататься. Публиковал стихи и прозу. Проза Случевского довольно-таки вялая и рассудочная. Поэзия в целом мрачная и трагичная. В изображении человеческих страданий, в образном воплощении мыслей об ужасе жизни он достигал большой силы. «Стихи Случевского часто безобразны, – отмечал Брюсов, – но это то же безобразие, как у искривленных кактусов... скорее своеобразие, хотя и чуждо красивости».

- В глухом безвременье печали

- И в одиночестве немом

- Не мы одни свой век кончали,

- Объяты странным полусном.

- На сердце – желчь, в уме – забота,

- Почти во всем вразумлены;

- Холодной осени дремота

- Сменила веянье весны.

- Кто нас любил – ушли в забвенье,

- А люди чуждые растут,

- И два соседних поколенья

- Одно другого не поймут.

- Мы ждем, молчим, но не тоскуем,

- Мы знаем: нет для нас мечты...

- Мы у прошедшего воруем

- Его завядшие цветы.

- Сплетаем их в венцы, в короны,

- Порой смеемся на пирах...

- Совсем, совсем Анакреоны,

- Но только не в живых цветах.

И в этом же духе: «Мне грезились сны золотые!/ Проснулся – и жизнь увидал.../ И мрачным мне мир показался,/ Как будто он траурным стал...»

В 1872 году Случевский под псевдонимом Серафима Неженатого выпустил отдельной книгой роман «От поцелуя к поцелую». В 1898 году вышло собрание сочинений в 6 томах. К этому времени Случевский уже был признан всеми, у него появились почитатели и ученики. В Петербурге он держит литературный салон, и на его «Пятницы» приходят многие – Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Зинаида Гиппиус и другие поэты-символисты. А дальше «Уголок» – так называл Случевский построенную им дачу-усадьбу в Усть-Нарве, «в углу Наровны и моря», там в «Уголке» он и доживал последние годы. Его мучили болезни, он слепнул, в довершение – рак желудка. Долгая и мучительная смерть. «На склоне лет живешь, годами согнут,/ Одна лишь память светит на пути...» Случевский много пишет о старости и смерти. Создает цикл «Загробные песни». Тут и воспоминания о юности:

- Уст дыханье ароматно!

- Грудь, как прежде, высока...

- Снизойди к докучным ласкам

- И к моленьям старика!

- Что? Ты плачешь? Иль пугает

- Острый блеск моих седин?

- Юность! О, прости, голубка...

- Я – не рыцарь Лоэнгрин!

И смирение перед неизбежным: «Меня в загробном мире знают,/ Там много близких, там я – свой!..» Умер Случевский 25 сентября (8 октября) 1904 года в возрасте 67 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Петербурге.

Вот такая жизненная канва с печальными узорами. А теперь поговорим о поэзии. Случевский появился на свет в год смерти Пушкина. Но пушкинской гармонии и ясного стиля не унаследовал. Начинал писать как поэт-романтик. В дальнейшем Случевский постоянно поддавался обаянию почти всех направлений современной ему поэзии. Тут и бездны Аполлона Григорьева, и народные сопереживания Некрасова, и античные созвучия и философичность Тютчева, и балладность Алексея К. Толстого (Петр I на каналах: «Будь здорова, жена! Не грусти, что одна;/ Много, видишь, каналов готово;/ Еду их осмотреть, чтоб работе спореть.../ Напиши, если что... Будь здорова!») Как заметил один критик: с Надсоном Случевский пессимист, с Фетом – восторженный ценитель мимолетного. Случевский все время варьировал свои чувства, от восхищения и восторга, к отчаянью, иронии и сарказму. Поэзия Случевского не вписывается ни в один канон, она неуловима. Он – многоликий Янус. «Поэт противоречий» – так определил Брюсов.

Младшие современники считали Случевского ближайшим предшественником поэзии русского модернизма. Действительно, Случевский был предтечей Серебряного века, недаром он оказал влияние на Блока. Случевский, как никто до него, любил балансировать на грани дня и ночи, рождения и смерти, заглядывать в другие миры. Его поэзия отличается напряженной трагичностью, пессимизмом, мистическими настроениями.

- Да, я устал, устал, и сердце стеснено!

- О, если б кончить как-нибудь скорее!

- Актер, актер... Как глупо, как смешно!

- И что ни день, то хуже и смешнее!

- И как меня мучительно гнетут

- И мыслей чад, и жажда снов прошедших,

- И одиночество... Спроси у сумасшедших,

- Спроси у них – они меня поймут!

И строгий взгляд на окружающий поэта люд: «Людишки чахлые, – почти любой с изъяном!/ Одно им нужно: жить и не тужить!..» И про солнце (в цикле «Мгновения»), которого зимою заждались люди: «И с терпеньем ровным будет им светить,/ Помогая чахнуть и ничем не быть...»

Ну как, веселенький взгляд на мир? И еще Случевский сознательно переводил стих в прозу. Уводил поэзию от музыкальных ритмов в прозаический гул городских улиц. Выступал в роли наблюдателя и аналитика нравов в обществе. Вот строки из «Дневника одностороннего человека»:

- Я сказал, что в городе холера,

- Те – скончались, эти – умирают...

- Что у нас поэзия – афера,

- Что таланты в пьянстве погибают,

- Что в России жизнь идет без цели...

- «Неужели?»...

А его необычный, шершавый шорох слов в знаменитом стихотворении «Листопад»:

- По дороге ветер вьется,

- Листья скачут вдоль дороги,

- Как бессчетные пигмеи

- К великану, мне, под ноги.

- Нет, неправда! То не листья,

- Это – маленькие люди:

- Бьются всякими страстями

- Их раздавленные груди...

- Нет, не люди, не пигмеи!

- Это – бывшие страданья,

- Облетевшие мученья

- И поблекшие желанья...

Не будем вовсе касаться цикла Случевского «Мефистофель» («Я, конечно, первейшая скрипка...»), и без него Случевский нагнал на читателя мрачные тучи. Но что поделаешь – таков Константин Случевский. В своей книге «Песни из «Уголка» он и сам признавался: «Мысли погасшие, чувства забытые – / Мумии бедной моей головы...» И он же слышал:

- Отсель я слышу новых звуков

- Еще не явленный полет.

И точно: Случевский потянул за собой поэтов Серебряного века, а те, в свою очередь, предрекли революцию. А затем появилась советская поэзия. Самиздат и нынешний «Вишневый сад». Таков длинный прогон русской поэзии. И как восклицал Случевский: «Неужели?!»

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛЕБЕДЬ

Творящий дух и жизни случай

В тебе мучительно слиты...

И. Анненский

Иннокентий Анненский

Поэты Серебряного века, – говорим мы. Их объединяет время: конец XIX и начало XX века. Но не только временной период, а еще – высочайший уровень мастерства, чеканное отношение к Слову. Хотя поэты-серебристы все были разными – и как творцы, и как личности. Затянутый в сюртук, надменно играющий роль мэтра Валерий Брюсов. Постоянно вглядывающийся в очарованную даль Александр Блок. Язвительная и проницательная Зинаида Гиппиус. Всклокоченный и не умолкающий Константин Бальмонт. Изящный и музыкальный Михаил Кузмин. И так далее. Но, пожалуй, особняком от всех стоит Иннокентий Анненский. И личная судьба у него странная. И творческий путь необычный.

Так кто же такой Иннокентий Анненский? Но сначала стихи:

- Среди миров, в мерцании светил

- Одной Звезды я повторяю имя...

- Не потому, чтоб я Ее любил,

- А потому, что я томлюсь с другими.

- И если мне сомненье тяжело,

- Я у Нее одной ищу ответа,

- Не потому, что от Нее светло,

- А потому, что с Ней не надо света.

Какая удивительная чистота и музыкальность в этих строчках, какая-то космическая возвышенность и одновременно земная безнадежность. Откуда все это? Может быть, истоки лежат в биографии поэта.

Иннокентий Федорович Анненский родился 20 августа (1 сентября) 1855 года в Омске, в семье чиновника особых поручений при Министерстве внутренних дел. Кеня (так звали его домашние) был необычным ребенком. Необычным его сделала болезнь сердца, отторгнув от сверстников и сузив мир до одиночества. Из-за чего он выглядел как «утонченный цветок городской цивилизации, – свидетельствует мемуарист. – Чуть не с младенчества увлекся древними языками, потом греческой мифологией, греческой и римской историей и литературой. Античный мир обладал для него особым очарованием, и он скоро ушел в него с головой».

Он любил всё возвышенное и презирал всё элементарное, «банально-ясное».

Гимназическое образование Анненский получил дома и экстерном сдавал экзамены на аттестат зрелости. Окрепнув физически, поступил в Петербургский университет, который и окончил в 1879 году по словесному разряду историко-филологического факультета со степенью кандидата и правом преподавать древние языки. До конца жизни Анненский служил по ведомству Министерства народного просвещения. Преподавал в различных гимназиях. В 1896 – 1905 годах был директором Николаевской гимназии в Царском Селе (среди его учеников Николай Гумилев).

В 1905 году Анненский защитил гимназистов-бунтарей, из-за чего был вынужден покинуть Царское Село и стать инспектором Петербургского учебного округа. Вот и вся профессиональная карьера Анненского: действительный статский советник, то бишь, чиновник. А в свободное от чиновничества время занимался филологическими исследованиями, переводил Еврипида, писал стихи. Кое-что печатал, но четко понимал, как отмечал он в письме, «нет опасности, чтобы Еврипид прославил меня, но еще меньше, кажется, может быть опасения, что он развратит меня приливом богатства».

Никакого «прилива», естественно, не было. Анненский – единственный поэт Серебряного века, которого творчество совершенно не кормило. Всё, что он писал, – это было вроде хобби, личного увлечения, и в этом Анненский походил на Тютчева.

Помимо прочего, Анненский сочинял драмы на античные темы («Меланиппа-философ», «Царь Иксион», «Фамира-Кефаред», последняя была поставлена Таировым в Камерном театре уже после смерти Анненского). Увлекался Анненский и литературной критикой. В 1906 году вышел сборник его статей «Книга отражений», в 1909 – «Вторая книга отражений». «Я назвал их отражениями. И вот почему, – объяснял Анненский столь странное название. – Критик стоит обыкновенно вне произведения: он его разбирает и оценивает. Он не только вне его, но где-то над ним. Я же писал здесь только о том, что мной владело, за чем я следовал, чему я отдавался, что я хотел сберечь в себе, сделав собою».

Не случайно Максимилиан Волошин воспринял «Книгу отражений» Анненского как его «интимную исповедь».

В 1904 году в Петербурге вышел единственный прижизненный сборник стихотворений Анненского «Тихие песни». Сборник подписан более чем странно: «Ник.Т-о.» – то есть автор-аноним. И это очень характерно для Анненского, отличавшегося чрезмерной скромностью. Это не Северянин («Я – гений Игорь Северянин...»). Да и название книги «Тихие песни» звучало как бы в укор выходившим тогда сборникам других поэтов: «Шедевры» Брюсова, «Будем как солнце» Бальмонта, «Золото с лазурью» Андрея Белого, «Стихи о Прекрасной Даме» Блока и т.д. А тут никакого шума, эпатажа, вызова. Просто – «Тихие песни».

- Когда, сжигая синеву,

- Багряный день растет неистов,

- Как часто сумрак я зову,

- Холодный сумрак аметистов.

- И чтоб не знойные лучи

- Сжигали грани аметиста,

- А лишь мерцание свечи

- Лилось там жидко и огнисто.

- И, лиловея и дробясь,

- Чтоб уверяло там сиянье,

- Что где-то есть не наша связь,

- А лучезарное сиянье...

Издатель Сергей Маковский пытался привлечь Анненского к сотрудничеству в журнале «Аполлон». Сотрудничество началось (и оно проходило несколько нервно), но внезапно оборвалось, как и оборвались его интересные лекции по истории древнегреческой литературы на Высших женских историко-литературных курсах Н. Раева. Причина? Внезапная смерть.

30 ноября 1909 года Иннокентий Анненский скоропостижно скончался в подъезде Царскосельского (ныне Витебского) вокзала. «Высокий красивый господин лет пятидесяти, с легкой проседью в усах, бороде и на висках, схватился за сердце, медленно согнул ноги в коленях и мягко, боком, упал на тротуар. Кинувшиеся к нему люди обнаружили, что он мертв...» (Юрий Нагибин).

Анненскому было 54 года. Сердечники, как правило, долго не живут...

Через год после его смерти, в 1910 году вышла главная книга Анненского – «Кипарисовый ларец». Вот с этого сборника и началась слава Иннокентия Анненского как большого поэта. Все вдруг разом увидели и оценили по достоинству музу ушедшего поэта. В стихах Анненского, по словам Брюсова, открылась «душа нежная и стыдливая, но слишком чуткая и потому «привыкшая таиться под маской легкой иронией». Балагурство и некое травестирование не могло никого обмануть: Анненский видел мир таким, каким он был: безжалостным и жестоким к человеческой судьбе.

Стихи Анненского полны трагической напряженности, но они не только личностны (Ego), но и историчны. Прочтите стихотворение «Петербург» и, я уверен, вам станет несколько жутко:

- Желтый пар петербургской зимы,

- Желтый снег, облипающий плиты...

- Я не знаю, где вы и где мы,

- Только знаю, что крепко мы слиты.

- Сочинил ли нас царский указ?

- Потопить ли нас шведы забыли?

- Вместо сказки в прошедшем у нас

- Только камни да страшные были.

- Только камни нам дал чародей,

- Да Неву буро-желтого цвета,

- Да пустыни немых площадей,

- Где казнили людей до рассвета.

- А чтоб было у нас на земле,

- Чем вознесся орел наш двуглавый,

- В темных лаврах гигант на скале, —

- Завтра станет ребячьей забавой.

- Уж на что был он грозен и смел,

- Да скакун его бешеный выдал,

- Царь змеи раздавить не сумел,

- И прижатая стала наш идол.

- Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,

- Ни миражей, ни слез, ни улыбки...

- Только камни из мерзлых пустынь

- Да сознанье проклятой ошибки.

- Даже в мае, когда разлиты

- Белой ночи над волнами тени,

- Там не чары весенней мечты,

- Там отравы бесплодных хотений.

Вот так, от гармонического и элегического Пушкина к сумрачному и пессимистическому Анненскому, от первого – к «последнему из царскосельских лебедей», как выразилась Анна Ахматова.

Конечно, Иннокентий Анненский – поэт трагический. В его поэзии часто возникают мотивы и образы смерти, отчаяния, тоски (он даже слово «Тоска» пишет с прописной буквы). Излюбленные им «трилистники» носят эпитеты: ледяной, сумеречный, грозовой, тоскливый, призрачный, траурный, кошмарный и т.д. И все без просвета? У Анненского есть даже цикл стихотворений «Печаль просвета». Но опять печаль.

- Не знаю, о чем так унылы,

- Клубяся, мне дымы твердят,

- И день ли то пробует силы,

- Иль это уж тихий закат,

- Где грезы несбыточно-дальней

- Сквозь дымы златятся следы?..

- Как странно... Просвет... а печальней

- Сплошной и туманной гряды.

Эти строки написаны под вечер 17 мая 1906 года в Вологодском поезде.

Обратимся к малоизвестным воспоминаниям поэтессы Августы Даманской: «...в редакции художественного журнала «Аполлон» я встретила брата Николая Федоровича Анненского – поэта Иннокентия Анненского. «Это родной брат того Анненского», – шепнул мне Зноско-Боровский. Более резкую и более странную противоположность трудно было себе представить. Не говоря уже об отсутствии какой-либо родственной черты, но точно человек из другого круга, другой страны, с другой планеты. Тонкий, узкий, затянутый, будто в мундир, в длинный черный сюртук, черный шелковый галстук и словно из белого мрамора высеченный воротник, подпиравший изможденное бледное лицо... Это был чиновник – вице-директор Царскосельской гимназии, и поэт, возглавлявший левое крыло символистов. Автор философских и бесконечно-печальных стихов. Одно из них повторялось, как «Отче Наш», молодыми поэтами и поэтессами, которыми он всегда был окружен. Запомнилось оно и мне:

- Мы на полустанке.

- Мы забыты ночью

- На лесной полянке

- Тихой лунной ночью,

- Мы забыты ночью...

- Сон или воочию

- Мы забыты ночью?..

Говорили, что чтит своего брата, бывшего народовольца, редактора «Русского Богатства», что наклонности у него порочные, то, что французы называют moeurs particuliers (странные привычки. – Прим. Ю.Б.), и что братья хотя и не встречаются, но друг друга любят. Скончался Иннокентий Анненский, возвращаясь из редакции «Аполлона» в Царское Село, одиноко, как жил. Умер на ступеньках Царскосельского вокзала...»

Кстати, у Анненского среди трилистников был «Трилистник вагонный: Тоска вокзала», где были такие строки:

- И эмблема разлуки

- В обманувшем свиданьи —

- Кондуктор однорукий

- У часов в ожиданьи...

По поводу брата. В дореволюционное время Николай Анненский был широко известен, но затем ушел в тень, а Иннокентий Анненский, напротив, ярко засверкал в русской поэзии.

И последнее, вытекающее из воспоминаний Даманской: «жил одиноко...» И, вообще, любил ли Анненский? Как относился к любви? К женщинам? Сегодня эти вопросы волнуют читателей значительно больше, чем литературоведческий анализ произведений любого поэта (в советское время этим анализом только и кормили: революция... народ... Октябрь...)

Ответим на трепещущие вопросы сразу. Женат был лишь раз. Никаких любовниц мемуаристы не называют.

Женился Анненский рано и при довольно странных обстоятельствах. Его студента-филолога, только что перешедшего на третий курс, пригласили репетиторам к сыновьям Надежды Валентиновны Хмара-Борщевской. Надежда (или Дина, как звали ее домашние и знакомые) была вдовой, но вдовой, как говорится, в самом соку. Немудрено, что студент-репетитор страстно и безоглядно влюбился в красивую женщину (первая и роковая влюбленность!). Ему 23, ей – 36 лет. Тринадцать лет разницы – да еще – студент. Скандал, да и только. Но студент жаждал во чтобы то ни стало соединить свою жизнь с ней. Именно с ней, с Диной. Было принято компромиссное решение: отложить свадьбу на два года – до окончания университета. Незадолго до свадьбы Иннокентий Анненский писал своей сестре Л. Деникер: «Моя Дина очень хороша собою: она – блондинка и волосы у нее blond cendre (светло-пепельные. – Фр.) с зеленоватым отливом; она светская женщина, то есть обладает всем тем привлекательным изяществом, которое, не знаю как для кого, но для меня обязательно... ее ясный ум часто указывает мне, где истина, в том случае, когда мой, ухищряясь, ходит кругом да около. Характер у нее твердый... темперамент нервный без всякого нервничанья, воля сильная, несколько излишне деспотическая и покоряющая... Любит она меня очень сильно и ревнует не меньше. Я ее очень люблю и стараюсь думать, что нисколько не боюсь».

Какое примечательное письмо! Анненский видел свою будущую жену насквозь и тем не менее добровольно пошел к ней в полон. Влюбленность застила глаза и сковала разум. Так бывает, особенно у молодых мужчин, совсем не имеющих опыта общения с женщинами.

Они поженились. Более того, прожили всю жизнь вместе (всю жизнь Анненского), но с каждым годом поэт ощущал, что сделал сшибку и с каждым годом разрасталось отчуждение между супругами. Но он все скрывал в себе, не допуская ни малейшего проявления бунта. И в сердечных делах Анненский был крайне деликатным.

Корней Чуковский вспоминает, как он познакомился с женой Анненского, сидевшей в инвалидной коляске. Она была гораздо старше его и держалась с ним надменно. Чувствовалось, – отмечал Чуковский, – что она смотрит на мужа свысока и что он при всей своей светскости все же не может скрыть свою застарелую отчужденность от нее.

- Всё знаю – ты права опять,

- Права, без устали тоскуя...

- Но прав и я, – и дай мне спать,

- Пока во сне еще не лгу я, —

читаем мы в стихотворении Анненского «Бессонные ночи».

Сын поэта Валентин Кривич пишет, что отец прожил «с той женщиной» (так он называл свою мать) «30 долгих и сложных лет». В этой фразе вкралась ироническо-зловещая опечатка «безразлично» вместо «безразлучно». Надежда Хмара-Борщевская, в прошлом красавица, а потом уже больная старуха, мучительно цеплялась за Анненского, сковывала его жизнь, иссушала душу.

А между тем Иннокентий Анненский потаенно любил Ольгу Хмара-Борщевскую. Почему потаенно? Да потому, что она была женой старшего из его пасынков – Платона. И переступить эту этическую грань он никак не мог. Ей, Ольге, поэт посвятил «Стансы ночи»:

- Я не знаю, кем, но ты любима,

- Я не знаю, чья ты, но мечта...

Только мечта. Светящая, как звезда, но никогда не приближающаяся близко.

- Наяву ль и тебя ль безумно

- И бездумно

- Я любил в томных тенях мая?

- Припадая к цветам сирени

- Лунной ночью, лунной ночью мая,

- Я твои ль целовал колени,

- Разжимая их и сжимая,

- В томных тенях, в томных тенях мая?

- Или сад был одно мечтанье

- Лунной ночи, лунной ночи мая?

- Или сам я лишь тень немая?

- Иль и ты лишь мое страданье,

- Дорогая,

- Оттого, что нам нет свидания

- Лунной ночью, лунной ночью мая...

Вот они, роковые для Анненского письмена: «Нам нет свиданья». А она, Ольга Хмара-Борщевская, хотела, жаждала ли она свиданья? Об этом пытал ее дотошный Василий Розанов, и 20 февраля 1917 года она отвечала ему в письме:

«Вы спрашиваете, любила ли я Иннокентия Федоровича? Господи! Конечно, любила, люблю... И любовь моя «plus fort que la mort» (сильнее смерти. – Фр.) ...Была ли я его «женой»? Увы, нет... И не потому, что я греха боялась или не решалась, или не хотела, или баюкала себя лживыми заверениями, что «можно любить двумя половинками сердца», – нет, тысячу раз нет! Поймите, родной, он этого не хотел, хотя, может быть, настояще любил только одну меня... Но он не мог переступить... И вот получилась «не связь, лучезарное сиянье». Странно ведь в XX веке? Дико? А вот – такие еще сказки сочиняет жизнь...»

Нужен ли тут комментарий?

Физически больное сердце поэта, оказывается, было еще надорвано нереализованной тайной любовью. Не из сердца ли лились эти прекрасные и мучительно тоскливые строки? По признанию Анны Ахматовой: «Все поэты вышли из Анненского: и Осип, и Пастернак, и я, и даже Маяковский».

И закончим наш краткий рассказ дивным аккордом – стихотворением Иннокентия Анненского «Тоска возврата»:

- Уже лазурь златить устала

- Цветные вырезки стекла,

- Уж буря светлая хорала

- Под темным сводом замерла.

- Немые тени вереницей

- Идут чрез северный портал,

- Но ангел Ночи бледнолицый

- Еще кафизмы не читал...

- В луче прощальном, запыленном

- Своим грехом неотмоленным

- Томится День пережитой.

- Как серафим у Боттичелли,

- Рассыпав локон золотой...

- На гриф умолкшей виолончели.

Только истинный ангел мог сыграть такую прекрасно-изящную мелодию на виолончели поэзии. Имя этого ангелоподобного сочинителя – Иннокентий Анненский. Хотя он сам о себе написал: «Я – слабый сын больного поколенья».

РЫДАЮЩИЙ ПОЭТ

Семен Надсон

На очереди поэт Семен Надсон. Он прожил около 26 лет, но успел оставить след в русской литературе.

У Игоря Северянина есть строки, в которых он жалуется на свою творческую судьбу и судьбу своей поэтической подруги. Мирры Лохвицкой:

- Я сам себе боюсь признаться,

- Что я живу в такой стране,

- Где четверть века центрит Надсон,

- А я и Мирра – в стороне...

Да, Надсон «центрил», да еще как! Его «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...» проник во все уголки дореволюционной России. Его читали. Декламировали. Им восхищались. Юлий Айхенвальд в книге «Силуэты русских писателей» отмечал:

«Все победы модернизма, вся утонченность и изысканность современной поэзии не могли стереть это скромное имя в душе русского читателя. Между тем ни для кого не тайна, что размеры таланта были у юноши-лирика вполне ограниченны и даже о самой наличности таланта можно говорить здесь не совсем уверенно... Ведь он действительно считал, что его песни не песни, а только «намеки», и, вслушиваясь в собственные стихи, произносил им этот роковой приговор» «лишь бы хоть как-нибудь было излито, чем многозвучное сердце полно»...»

А сердце Надсона было полно горечи.

- Не упрекай меня за горечь этих песен:

- Не я виной тому, что мир ваш – мир цепей,

- Мир горя и борьбы и душен мне и тесен,

- Что я иного жду от жизни и людей...

- Нет лжи в стихе моем, не призрачные муки

- Пою я, как фигляр, ломаясь пред толпой!

- Но стоят многих слез мои больные звуки

- И стон мой – стон живой...

За этот вот стон и полюбил Надсона читающий русский народ. За стон и муки.. И вместе с ним с удовольствием рыдали. Надсон очень удачно вписался в «историю русской дряблости» (выражение Айхенвальда).

Семен Яковлевич Надсон родился 14(26) декабря 1862 года в Петербурге. Умер 19 (31) января 1837 года в Ялте. Похоронен в Петербурге на Волковом кладбище. Отец – крещеный еврей, мать – русская, урожденная Мамантова. Надсон лишился родителей, когда ему было всего 11 лет. Мальчик воспитывался в семье дяди. С 9 лет мечтал о «писательстве» и «проглотил почти всю детскую литературу» – Майн Рид, Жюль Верн, знал наизусть чуть ли не всего Пушкина. Писать стихи начал со второго класса гимназии. Учился затем в юнкерском военном училище и был произведен в поручики, но предпочел писательство военной карьере, к этому его подтолкнул и туберкулез.

В 1885 году вышла книга Надсона «Стихотворения», которая переиздавалась 29 раз общим тиражом более 200 тысяч экземпляров – огромный тираж для поэзии. За эту книгу Надсон был удостоен половинной Пушкинской премии. «Не говори мне: «он умер», – он живет, /Пусть жертвенник разбит – огонь еще пылает, /Пусть роза сорвана, – она еще цветет,/ Пусть арфа сломана, – аккорд еще рыдает!..» и «Как мало прожито – как много пережито!» знала вся читающая Россия (славное дотелевизионное время – Киркоров с Петросяном еще не родились, и народ читал книги и увлекался, – господи, в это трудно поверить – стихами!..)

Надсон пережил острую и лихорадочную популярность: всем нравилось, как у поэта «стих плакал неприлично». После триумфальных выступлений в Киеве Надсон уехал в Ялту – болезнь прогрессировала... Его ранняя смерть способствовало его славе «вечного юноши», разочарованного и рыдающего. «Самый популярный и талантливый из русских поэтов после Некрасова» – таково было мнение многих. На слова Надсона написано множество романсов Аренским, Глиэром, Рахманиновым и другими композиторами.

Давно нет Надсона, но эхо его слов доносится до нас:

- Друг мой, брат мой, усталый

- страдающий брат,

- Кто б ты ни был, не падай душой:

- Пусть неправда и зло полновластно царят

- Над омытой слезами землей;

- Пусть разбит и поруган святой идеал

- И струится невинная кровь —

- Верь, настанет пора и погибнет Ваал,

- И вернется на землю любовь!..

Это написано в 1881-м. И ничего кардинально не изменилось – «неправда и зло полновластно царят», «струится невинная кровь». И что делать? Снова идти на баррикады? Надсон предлагал «мирный путь»:

- Если душно тебе, если нет у тебя

- В этом мире борьбы и наживы

- Никого, кто бы мог отозваться, любя,

- На сомненья твои и порывы;

- Если в сердце твоем оскорблен идеал,

- Идеал человека и света;

- Если честно скорбишь ты и честно устал, —

- Отдохни на страницах поэта...

Опять плакать и рыдать? «Я плакал тяжкими слезами, – / Слезами грусти и любви...» И это в век непобедимого агента 007 Джеймса Бонда, всесильного Терминатора, наших доблестных ментов «с разбитыми фонарями», бойцов «невидимого фронта», – нет, увольте. Нам с Надсоном не по пути. Еще в «Юбилейном» Владимир Маяковский говорил:

- Кто меж нами?

- с кем велите знаться?!

- Чересчур страна моя

- поэтами нища.

- Между нами – вот беда —

- позатесался Надсон.

- Мы попросим, чтоб его

- куда-нибудь на Ща!..

Сказал Маяковский – и как отрезал! К штыку приравняли перо, а Надсона задвинули в конец русского алфавита, на Ща. Лично мне жалко. В конце концов, «поэты разные нужны», и такие, с ранимой душой и рыдающей интонацией. Именно Надсон «средь шумного бала» сумел заметить и проследить всю цепочку дальнейших событий:

- Только утро любви хорошо: хороши

- Только первые робкие речи ...

А вот дальше – проза. Что там говорить, у «вечного юноши» Надсона был вполне прозорливый взгляд.

- Так вот она, «страна без прав и без закона»!

- Страна безвинных жертв и наглых палачей.

- Страна владычества холопа и шпиона

- И торжества штыков над святостью идей!..

Неужели все это «рыдающий» Надсон? Он. И он же говорил: «Я верю в мой народ...» И что слышал в ответ?