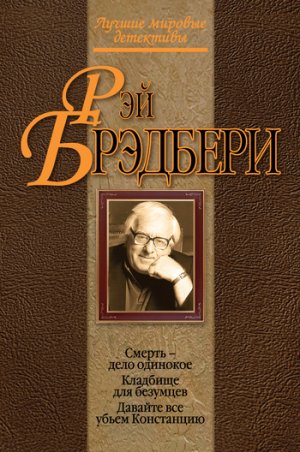

Давайте все убьем Констанцию Брэдбери Рэй

— Побереги слова, — отозвался Крамли.

— Кому-нибудь нужно спуститься и проверить.

— Боишься пойти один?

— Не то чтобы.

— Это значит, боишься будь здоров! Заткнись и не мешай вести машину.

Скоро мы добрались до жилища Крамли. Он приложил мне ко лбу холодное пиво.

— Держи, пока не почувствуешь, что мозги прояснились.

Я послушался. Крамли включил телевизор, стал перебирать каналы.

— Не знаю, что хуже, — сказал он, — твоя болтовня или местные телевизионные новости.

«Отец Шеймас Раттиган», — сказал телевизор.

— Слушай! — крикнул я.

Крамли переключил канал обратно.

«…Собор Святой Вибианы».

Статический разряд, «снег».

Крамли стукнул проклятый ящик кулаком.

«…Естественным причинам. Ему сулили должность кардинала…»

Снова пурга. И телевизор дал дуба.

— Я собирался вызвать мастера, — сказал Крамли.

Мы оба уставились на телефон, призывая его зазвонить.

Оба мы подпрыгнули.

Потому что он зазвонил!

ГЛАВА 26

Звонила женщина, ассистентка отца Раттигана, в третий уже раз, говорила невнятно, отчаянно просила помочь.

Я предложил малость, которая была в моих силах: приехать.

— Только быстрее, а то я тоже умру, — плакала она.

Когда мы с Крамли приехали, Бетти Келли ждала нас у фасада Святой Вибианы. Она не сразу нас заметила, машинально махнула рукой и опустила взгляд. Мы подошли. Я представил Крамли.

— Мне жаль, — сказал я.

Она подняла голову.

— Так значит, вы тот самый человек, который говорил с отцом Раттиганом! О господи, пойдемте внутрь.

Большие двери были закрыты на ночь. Мы вошли через боковую. Внутри Бетти Келли пошатнулась и чуть не упала. Я подхватил ее и отвел к скамье; она села, переводя дыхание.

— Мы спешили изо всех сил, — проговорил я.

— Вы были с ним знакомы? — Она тяжело дышала. — Все так запутано. У вас были общие знакомые, друзья?

— Родственница, — пояснил Крамли. — Под той же фамилией.

— Раттиган! Она его убила. Погодите! — Она схватила меня за рукав.

Потому что я поднялся на ноги.

— Сядьте, — выдавила она из себя. — Я не убийство имела в виду. Но она его убила.

Похолодев, я снова опустился на скамью. Крамли отступил. Она сжала мой локоть и понизила голос.

— Она бывала здесь, иногда по три раза на дню, в исповедальне, шептала, потом бесновалась. Когда она уходила, бедный отец Раттиган выглядел совсем измотанным (но она норовила не уйти первой, а остаться, пока он не вывалится, чуть живой), есть не мог, хватался за спиртное. Она бушевала в одиночестве. Позднее я заходила проверить: в исповедальне бывало пусто. Но в воздухе стоял запах, как после удара молнии. Она все кричала одно и то же.

— Что?

— «Я их убиваю, убиваю! — орала. — И буду убивать, пока всех не перебью. Помоги мне их убить, благослови их души! Тогда я убью остальных. Всех! Долой их, прочь из моей жизни! Тогда, отче, — вопила она, — я избавлюсь, очищу себя! Но помоги мне их похоронить, так чтобы они не вернулись! Помоги!»

«Прочь! Убирайся! — кричал отец Раттиган. — Боже, чего ты от меня требуешь?»

«Помоги мне от них избавиться, помолись, чтобы они не возвращались, лежали в могиле! Скажи да».

«Вон!» — крикнул отец, и у нее изо рта полились ругательства.

— Какие?

— Она сказала: «Тогда будь ты проклят, проклят, провались ты в ад!» Орала так громко, что народ побежал из церкви. Я слышала ее плач. Отец Раттиган, наверное, был потрясен до глубины души. Потом в темноте прозвучали частые шаги. Я ждала, что отец Раттиган заговорит, что-нибудь скажет. Потом осмелилась открыть дверь. Он был там. И молчал, потому что… потому что умер.

По щекам секретарши полились слезы.

— Несчастный, — проговорила она. — Его сердце остановилось от этих ужасных слов — мое тоже чуть не остановилось. Мы должны найти эту жуткую женщину. Заставить ее взять свои слова обратно, чтобы он мог жить. Господи, что я говорю? Он лежал простертый, словно она выпустила из него кровь. Вы ее знаете? Расскажите ей, что она натворила. Ну вот сказано. Я сбросила с души камень, а вы думайте, куда пойти, как себя очистить. Это теперь не мое, а ваше дело, уж простите.

Я опустил глаза на свой костюм, словно ожидая увидеть на нем следы помоев.

Крамли пошел к исповедальне, открыл обе дверцы и всмотрелся во тьму. Присоединившись к нему, я втянул носом воздух.

— Чувствуете запах? — спросила Бетти Келли. — Все им пропитано. Я сказала кардиналу чтобы снес исповедальню и сжег.

Я еще раз принюхался. Запах отдавал углем и огнями святого Эльма. Крамли закрыл дверцы.

— Это не поможет, — сказала Бетти Келли. — Она все еще там. И он тоже, бедняга, смертельно усталый и мертвый. Два гроба, рядышком. Помоги нам Господь. Я вас совсем вымотала. Вид у вас как у бедного отца Раттигана.

— Не говорите так, — попросил я слабым голосом.

— Не буду.

На неверных ногах, опираясь на руку Крамли, я поплелся к выходу.

ГЛАВА 27

Я не мог ни спать, ни бодрствовать, не мог писать, не мог думать. Наконец, запутавшись и дойдя до ручки, я снова позвонил в собор Святой Вибианы.

Бетти Келли откликнулась страдальческим голосом, словно под пыткой.

— Я не могу говорить!

— Одну секунду! — взмолился я. — Вы помните все, что она кричала в исповедальне? Не было ли чего-то важного, существенного, особого?

— Боже. Слова, слова, слова. Но погодите. Она все время повторяла — ты должен простить нас всех! Всех нас без исключения! Но в исповедальне никого, кроме нее, не было. Всех нас, сказала она. Вы слушаете?

— Слушаю, — откликнулся я наконец.

— Вам еще что-нибудь нужно?

— Пока нет.

Я повесил трубку.

— Всех нас, — прошептал я. — Простить всех нас!

Я позвонил Крамли.

— Ничего не говори. — Он высказал свои догадки: — Не спится? Хочешь встретиться через час у Раттиган? Собираешься обыскать дом?

— Просто дружественный досмотр.

— Досмотр! Что это, догадки или наитие?

— Чистое умозрение.

— Махнись им вслепую на мешок дерьма! — Крамли повесил трубку.

— Он не стал с тобой разговаривать? — спросил я зеркало.

— Не стал, — ответило оно.

ГЛАВА 28

Зазвонил телефон. Я схватил трубку осторожно, как раскаленный предмет.

— Это марсианин? — послышалось в трубке.

— Генри! — обрадовался я.

— Это я. Бред, но мне тебя не хватает, сынок. Чуток глуповат, как сказал один цветной пилоту летающей тарелки, тоже не белому.

— В жизни не слышал ничего приятней, — сказал я прерывающимся голосом.

— Черт, если ты собрался рыдать, я прощаюсь.

— Не надо, — захлюпал носом я. — Боже, Генри, как здорово слышать твой голос!

— Это значит, ты подоил корову и у тебя полное ведро не скажу чего. Мне как, быть вежливым или нет?

— И то и другое, Генри. У меня все наперекосяк. Мэгги опять на Востоке. У меня здесь, правда, Крамли, но…

— Это значит, тебе требуется слепец, чтоб вывел тебя из самого что ни на есть дальнего угла хлева? Проклятье, погоди, достану носовой платок. — Он высморкался. — Черт, и когда же тебе нужен мой всевидящий нос?

— Вчера.

— А я уже здесь! В Голливуде, навещаю кое-какое черное отребье.

— Знаешь Китайский театр Граумана?

— Черт, да!

— Как скоро сможешь приехать туда на встречу?

— Как желаешь, сынок. Буду стоять в чечеточных туфлях Билла Робинсона.[77] Отправляемся на другое кладбище?

— Почти что.

Я позвонил Крамли, сообщить, куда собрался: к Раттиган, наверное, доберусь позже, но зато привезу с собой Генри.

— Слепец ведет слепца, — прокомментировал он.

ГЛАВА 29

Он находился ровно там, где обещал: на отпечатках «балдежных» танцевальных туфель Билла Робинсона; не задвинутый на прежнюю галерею для ниггеров, а выдвинутый вперед, на виду у проходящих белых.

Корпус его был прям и недвижен, однако ногам в отпечатках Билла Робинсона явно не стоялось на месте. Глаза, как и рот, были закрыты; судя по всему, он созерцал приятные воображаемые картины.

Я встал перед ним и выдохнул.

Генри разразился потоком слов.

— Радость дарит двукратную резинка «Риглиз» дважды мятная! Чур меня, чур! — Он засмеялся и схватил меня за локти. — Господи, малыш, ты отлично выглядишь! Не вижу, но знаю. Голос у тебя всегда был как у тех, на экране.

— Часто просачивался на сеансы, оттого.

— Подойди-ка поближе, малыш. Э, да ты пивом налился.

— Вид у тебя великолепный, Генри.

— Мне всегда хотелось знать, какой у меня вид.

— Как Билл Робинсон на слух, так ты на вид Генри.

— Тут в самом деле его следы? Скажи что да.

— Попадание полное. Спасибо, что пришел Генри.

— А как же. Давненько мы не прочесывали кладбища! Мне уж могилы по ночам снятся. А здесь что за кладбище, какого разряда?

Я оглядел ориентальный фасад Граумана.

— Здесь духи. Так я сказал в шесть лет, когда прокрался за экран и увидел черно-белые тени, которые злобно оттуда таращились. Призрак за органом, лишившись маски, прыжком вырастает до тридцати футов, чтобы убить тебя одним-единственным взглядом.[78] Картины высокие, широкие и бледные, актеры по большей части умершие. Духи.

— С родными ты этими соображениями поделился?

— С родными? Словом не обмолвился.

— Послушный сын. Чую благовония. Не иначе, мы рядом с Грауманом. Настоящий класс. Не какое-нибудь китайское рагу.

— Вход тут, Генри. Я подержу дверь.

— Э, да тут темнотища. Карманный фонарик прихватил? Мне всегда нравилось помахивать фонариком и изображать, будто мы знаем, что делаем.

— Вот фонарик, Генри.

— Духи, ты сказал?

— Тридцать лет по четыре сеанса в день.

— Не держи меня за локоть, а то я чувствую себя бесполезным. Если упаду, пристрели меня!

И Генри двинулся, почти не отталкиваясь от кресел, по проходу к оркестровой яме и обширным помещениям сверху и снизу.

— Все темнее? — спросил он. — Давай-ка я включу фонарик.

Вспыхнул огонек.

— Ага. — Генри улыбнулся. — Так-то лучше!

ГЛАВА 30

В темном, без освещения, подвальном этаже за комнатами следовали комнаты, все стены были в зеркалах, отражения переотражались, пустота глядела на пустоту, заливы безжизненного моря.

Мы вошли в первую, самую большую комнату. Генри крутил фонариком, как лучом маяка.

— Духов тут внизу до черта.

Луч потонул в океанских глубинах.

— Они не такие, как наверху. Призрачней. Меня всегда интересовали зеркала и то, что называют отражением. Другое «я», верно? В четырех или пяти футах от тебя, под коркой льда? — Генри, потянувшись, коснулся стекла. — Есть там кто-нибудь под коркой?

— Ты, Генри, и я.

— Елки-моталки, хотелось бы мне в этом убедиться.

Мы двинулись вдоль холодного ряда зеркал.

Они были тут. Больше, чем духи. Надписи на стекле. Я, должно быть, шумно втянул в себя воздух: Генри направил фонарик мне в лицо.

— Видишь что-то, чего я не вижу?

— Боже мой, да!

Я протянул руку к первому холодному Окну во Время.

На пальце остался слабенький след старой губной помады.

— Да? — Генри склонился, словно рассматривая мое открытие. — Что там?

— Марго Лоренс, R. I. Р.,[79] октябрь двадцать третьего.

— Кто-то припрятал ее здесь, за стеклом?

— Не совсем. А наверху, футах в трех, другое зеркало: Хуанита Лопес, лето двадцать четвертого.

— Ничего в голове не всплывает.

— Следующее зеркало: Карла Мур, Рождество, двадцать пятый год.

— Ага, — встрепенулся Генри. — Немой фильм, но один зрячий приятель как-то на дневном сеансе читал мне титры. Карла Мур! Она была не из последних!

Я направил свет фонарика.

— Элинор Твелвтриз, апрель двадцать шестого, — читал я.

— Хелен Твелвтриз играла в «Коте и канарейке»?[80]

— Может, это ее сестра, но трудно сказать, когда столько было псевдонимов. Люсиль Лесюэр стала Джоан Кроуфорд.[81] Лили Шошуан пережила второе рождение как Клодетт Кольбер.[82] Глэдис Смит — Кэрол Ломбард. Кэри Грант был Арчибальдом Личем.[83]

— Ты мог бы вести викторину. — Генри вытянул ладонь. — Это что?

— Дженнифер Лонг, двадцать девятый.

— Она умерла?

— Исчезла, приблизительно тогда же, когда сестра Эйми погрузилась в море и восстала к новой жизни на берегу Аллилуйя.

— Сколько там еще имен?

— Столько же, сколько зеркал. Генри облизал палец.

— Недурно! Прошло много времени, но… помада. Какого цвета?

— Танжи, оранжевая. Летний зной, Коти, Ланвьер, вишня.

— Как по-твоему, зачем эти леди писали свои имена и даты?

— Потому, Генри, что речь не идет о многих леди. Все эти разные имена написаны одной женщиной.

— Одной женщиной, которая была не леди? Подержи мою трость, пока я думаю.

— У тебя нет трости, Генри.

— Удивительно, как рука ощущает предметы, которых нет. Хочешь, чтобы я угадал?

Я кивнул, хотя Генри не мог этого видеть, в расчете, что он ощутит движение воздуха. Мне хотелось, чтобы он сказал это вслух, нужно было услышать это имя. Генри улыбнулся в зеркала, и они ответили стократной улыбкой.

— Констанция.

Его пальцы тронули стекло.

— Та самая Раттиган, — добавил он.

ГЛАВА 31

Генри снова склонился, провел пальцем по красной надписи и поднес его к губам.

Перешел к следующему зеркалу, повторил манипуляции.

— Вкус разный, — заметил он.

— Похоже, и женщины разные?

— Все возвращается. — Его глаза обратились в щелки. — Боже, боже. Сколько женщин прошло через мои руки, через мое сердце, приходили незримые и уходили; и все эти запахи. Почему у меня чувство, будто в меня вставили затычку?

— Потому что у меня тоже такое чувство.

— Крамли говорит, когда ты отвернешь кран, лучше держаться подальше. Ты хороший мальчик.

— Я не мальчик.

— Ты разговариваешь как в четырнадцать лет, когда у тебя ломался голос и ты пытался отрастить усы.

Он тронул стекло и уставил невидящий взгляд на след старой помады.

— И все это имеет какое-то отношение к Констанции?

— Похоже.

— У тебя крепкие нервы; я это знаю, мне читали ерунду, что ты пишешь. Моя мама сказала как-то, что крепкое солнечное сплетение лучше, чем два мозга. Большинство людей слишком полагаются на свой мозг, но лучше бы им прислушиваться к этой штуковине под ребрами. Ганг… ганглий? Моя мама никогда ее так не называла. Домашний паук, вот как она говорила. Когда ей попадался на пути кретин-политик, у нее всегда появлялось особое ощущение повыше живота. Когда паук корчился, она улыбалась: да. Но когда он сжимался в шар, она закрывала глаза: нет. Точь-в-точь как ты… Моя мама тебя раскусила. Говорила, ты пишешь свои шутковатые — это значило жутковатые — истории не серым веществом. Ты дергаешь за лапки паука, что сидит под ребрами. Мама говорила: «Этому малышу отрава не страшна, он знает, как извергнуть из себя людской яд, что делать со свернувшимся в шар пауком, чтобы он развернулся». Говорила: «Он не станет ночами прожигать жизнь, чтобы до срока состариться. Из него бы вышел великий врач, который умеет вырезать и выбросить болячку».

— И это все слова твоей мамы? — Я залился краской.

— Женщины, которая родила двенадцать детей, шестерых похоронила, остальных вырастила. Один плохой муж, один хороший. У нее были свои тонкие соображения насчет того, на каком боку лежать в постели, чтобы распутать, высвободить кишки.

— Хотел бы я с ней увидеться.

— Она по-прежнему в форме. — Генри приложил к груди ладонь.

Он изучил невидимые зеркала, вынул из кармана черные очки, протер и надел.

— Теперь порядок. Раттиган… эти имена… что она, совсем рехнулась? Если по-честному, она бывала когда-нибудь нормальной?

— В открытом море. Слышал, она плавала с тюленями, тявкала по-тюленьи, свободная как ветер.

— Может, лучше бы она там и оставалась.

— Герман Мелвилл, — пробормотал я.

— Что-что?

— «Моби Дика» осилил за несколько лет. Мелвиллу нужно было оставаться в море, вместе с Джеком, его преданным другом. Земля? На берегу его душа рвалась на части. Старел тридцать лет на таможенном складе, полумертвый.

— Бедный сукин сын, — прошептал Генри.

— Бедный сукин сын, — тихо повторил я.

— А Раттиган? Думаешь, ей бы надо жить в море, а не в ее причудливом доме на берегу?

— Он большой, яркий, белый и красивый, но то гробница, полная призраков. Как те кинофильмы наверху, сорок футов высотой, пятьдесят лет шириной, как эти зеркала и женщина, которая, непонятно почему, их ненавидит.

— Бедный сукин сын, — пробормотал Генри.

— Бедная сука, — проговорил я.

ГЛАВА 32

Посмотрим еще, — сказал Генри. — Включи свет, чтобы мне не нужна была трость.

— Ты разве чувствуешь, когда свет включен?

— Глупое дитя. Прочитай мне имена!