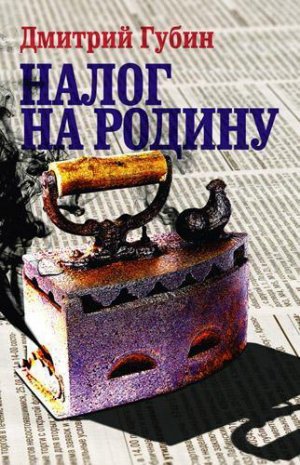

Налог на Родину. Очерки тучных времен Губин Дмитрий

Читать бесплатно другие книги:

Харбин, 1944 год. В городе безраздельно хозяйничают японские военные, а с недавних пор на улицах ору...

Есть на Оби небольшое сельцо под названием Нарым. Когда-то, в самом конце XVI века, Нарымский острог...

В своих новеллах Мари Грей представляет широкий спектр человеческих отношений и удовольствий. В них ...

По странному стечению обстоятельств картограф Алекс Дорохов попадает в недавно созданную при могущес...

«Яночка, я куплю тебе жизнь» – шептал красивый мужчина, склонившись над обгоревшей жертвой авиакатас...

Злой татарин, вторжение диких орд кочевников, иго и прочие стереотипы мы познаем с детства из школьн...