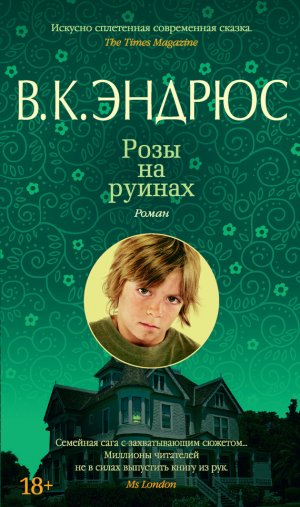

Розы на руинах Эндрюс Вирджиния Клео

Мама чуть не подпрыгнула:

– С чего это ты говоришь такое?

Как она трепещет! Я повернулся, чтобы обозреть все эти голые статуи в этом Саду Греха. Голые люди – вот что не дает Малькольму спокойно спать в могиле.

Но все же я любил ее. Она была моя мама; иногда она приходила поцеловать меня на ночь и послушать мои молитвы. До Синди она любила меня больше и проводила со мной больше времени. И никаких «любовников» у нее я не видел.

Я не знал, что теперь сказать.

– Хочу спать, – бросил я и ушел, чувствуя себя неловко и неуютно.

Я был в разрыве со всем миром. А что, если то, о чем пишет Малькольм и говорит Джон Эймос, – правда? Неужели мама грешница и заставляет мужчин быть как животные? А так ли это плохо – быть как животные? Вот Эппл не плохой и не грешник. Да и Клевер тоже, хотя он и не любит меня.

В комнате Джори я остановился перед большим аквариумом, в котором серебристые пузырьки воздуха образовали красивый фонтан, как в шампанском, которое однажды мама дала мне попробовать.

В моем аквариуме рыбки не жили, а у Джори, наоборот, никогда не умирали. В моем пустом аквариуме находился только игрушечный пиратский бриг. Аквариум Джори переливался всеми красками: там стоял игрушечный замок и росли настоящие морские джунгли. Его рыбки плавали среди кораллов.

Джори все делал лучше меня. Я больше не хотел быть Бартом. Барт теперь должен остаться дома и забыть о Диснейленде, потому что он принял на себя ответственность.

Домашнее животное – это, оказывается, тяжелая обязанность.

Я упал на кровать и уставился в потолок. Малькольму больше не нужна его сила и его мудрость. Он умер, и его таланты были растрачены. Но никто никогда не смел заставить Малькольма делать то, чего он не хотел. После того, как он повзрослел, конечно. Мне так хочется стать мужчиной, финансовым магнатом. Как Малькольм.

Пусть люди встают, когда я обращаюсь к ним. Пусть трепещут, когда я гляжу на них. Сжимаются от страха, когда я двинусь с места.

И этот день придет. Я чувствую это.

Тени

– Джори, – сказала мне мама, когда мы шли к машине, – я не понимаю, что случилось с Бартом этим летом. Он совсем изменился. Как ты думаешь, чем он занимается, когда нас нет?

Я почувствовал себя неуютно: мне хотелось защитить Барта, позволив ему сохранить его единственного друга, но, с другой стороны, я никак не мог сказать маме, что та женщина называет себя бабушкой Барта.

– Не беспокойся насчет Барта, мама, – сказал я. – Продолжай заниматься с Синди. Она забавная девчонка, наверное, и ты такой была.

Она улыбнулась и поцеловала меня в щеку:

– Если мои глаза меня не подводят, то есть еще одна забавная девчонка, которой ты восхищаешься.

Я вспыхнул. Я и в самом деле не мог не восхищаться Мелоди Ришарм. Она была безумно мила: с волосами еще светлее, чем у мамы, но с такими же мягкими, сияющими голубыми глазами. Мне кажется, я не смогу влюбиться в девушку, у которой не голубые глаза. Как раз в этот момент Мелоди выпорхнула к машине своего отца, и я снова залюбовался ею. Как незаметно девчонки превращаются в девушек! Я никак не мог поймать того момента, когда вдруг из плоскогрудой девочки расцветает обольстительная, с манящими губами и тонкой талией девушка.

Когда мы приехали домой, мама послала меня за Бартом:

– Если он все еще на том дворе, скажи мне. Я бы не хотела, чтобы мои дети беспокоили старую отшельницу, хотя, видит бог, мне бы не хотелось, чтобы и она беспокоила меня, влезая на эту лестницу.

После длительных поисков я наконец нашел Барта в старом сарае, который в прежние времена называли флигелем для экипажей. Теперь там стояли пустые стойла, и в одном из них на грязном сене возлежал Барт. Я не поверил своим глазам: рядом с ним резвился щенок сенбернара. Он был ростом с Барта. Но я сразу понял, что это всего лишь щенок, потому что он уморительно, по-щенячьи взбрыкивал и повизгивал.

В руках у Барта был кнут. Он бросил его наземь и закричал:

– Перестань прыгать, Эппл! Пони перепрыгивают только через барьеры. Поэтому ешь-ка лучше сено, а то завтра я не дам тебе свежего.

– Барт! – тихо позвал я, перегнувшись через стенку, и улыбнулся, когда он подпрыгнул. – Собаки не едят сено.

– Уходи! Убирайся! – Он вспыхнул глазами и лицом. – Тебе здесь нечего делать!

– Тебе тоже!

– Уходи отсюда, – почти прорыдал Барт, швыряя кнут и хватая в охапку огромного щенка. – Это моя собака; это вовсе не собака, а пони; я учу ее быть и щенком, и пони. И не смейся, и не вздумай назвать меня сумасшедшим.

У меня комок встал в горле от жалости к нему.

– Я и не думаю, что ты сумасшедший.

Мне действительно было неудобно, что у меня всегда лучше получалось с животными, чем у него. Было такое впечатление, будто все они знали, что он станет наступать им на хвосты и спотыкаться о них. Честно говоря, и я бы не чувствовал себя в безопасности, лежа на полу, когда поблизости был Барт.

– Кто подарил тебе щенка?

– Бабушка, – гордо ответил Барт. – Она любит меня, Джори, даже больше, чем мама. И уж точно больше, чем твоя старая мадам Мариша любит тебя!

Так всегда: как только я по-человечески отнесусь к нему, как он вознаградит меня оплеухой, чтобы пожалеть о том, что был с ним добрым.

Я не стал гладить щенка, хотя он подлизывался ко мне. Я оставил Барта с его собственностью: может быть, он наконец успокоится.

Когда мы шли домой, Барт счастливо улыбался.

– Ты не сердишься на меня? – спросил он.

– Конечно нет.

– Ты не скажешь маме и папе? Пожалуйста, это очень важно: ничего им не говори.

Я не любил ничего скрывать от родителей, но Барт так просил, и потом, что плохого, если старая дама дала Барту несколько подарков и щенка в придачу? Это сделало его счастливым, и он чувствует, что его любят.

В кухне Эмма кормила Синди с ложечки. Синди была разодета мамой в голубые панталончики и белую кофточку с вышивкой. Мама сама сделала эту вышивку. Волосы Синди были тщательно расчесаны, и на макушке голубой лентой был подвязан хвостик. Она была такая чистенькая, хорошенькая, что хотелось обнять ее, но я только улыбнулся. Я хорошо знал, что демонстрировать свои чувства при ревнивом Барте нельзя. Странно, но Синди очень полюбила именно Барта. Может быть, оттого, что он был немногим старше ее.

Мой братец с размаху бросился в кресло, так что оно едва не перевернулось. Эмма нахмурилась и сказала:

– Пойди вымой руки и лицо, Барт, если хочешь обедать за моим столом.

– Это не твой стол!

И Барт пошел в ванную. По пути он специально вытер грязные руки о стены, чтобы оставить следы.

– Барт! Прекрати пачкать стены! – строго сказала Эмма.

– Не ее стены, – пробормотал Барт.

Он мыл руки целую вечность, а когда пришел, то вымытыми оказались лишь ладони. Он с отвращением взглянул на сэндвичи и суп, приготовленный Эммой.

– Ешь, Барт, или ты совсем истаешь, – сказала Эмма.

Я уже съел две тарелки овощного супа и доедал второй сэндвич, а Барт едва сжевал половину сэндвича и не притронулся к супу вообще.

– Как вам нравится ваша сестренка? – спросила Эмма, вытирая Синди рот и снимая с нее испачканную салфетку. – Разве она не куколка?

– Она очень хорошенькая, – ответил я.

– Синди никакая нам не сестренка! – взвился Барт. – Просто слюнявая малышка, которую никто, кроме мамы, не желал!

– Бартоломью Уинслоу, – строго проговорила Эмма, – не смей больше говорить в таком тоне. Синди – чудесная девочка, и она так похожа на вашу маму, будто действительно ее дочь.

Барт продолжал хмуриться на Синди, на меня, на Эмму, даже на стену.

– Ненавижу белые волосы и красные губы, вечно мокрые, – пробормотал он и высунул язык, отчего Синди засмеялась. – Если бы мама так не кружилась вокруг нее, не завивала ей волосы и не покупала бы ей новые вещи, она была бы уродкой.

– Наша Синди никогда не будет уродкой, – проговорила с восхищением Эмма.

Она поцеловала Синди, и Барт еще сильнее нахмурился.

Я со страхом ждал, что еще вытворит Барт. Каждое утро я просыпался и думал о своем брате, который становился все более и более странным. А я любил его, я любил и родителей, и даже Синди. Я знал, что надо защитить всех от грозящей нам напасти, но от чего?

Этого я не знал и даже не мог предполагать.

Подменыш

Черт побери Джори и Эмму, думал я, пробираясь по Аризонской пустыне. Хорошо еще, что меня любит бабушка и любит Эппл, а то бы мне было совсем тоскливо. Вот она стоит, моя дама в черном, раскинув руки в ожидании: меня будут целовать и обнимать гораздо горячее, чем Синди.

Она предложила мне тарелку супа. Он был такой вкусный, с сыром.

– Почему я не могу сказать родителям, как я люблю тебя и как ты любишь меня? Это было бы прекрасно.

Я не сказал ей, что не верю, будто она на самом деле моя бабушка, а просто думаю, что она хотела угодить мне. Вот и сказала так. Все равно она мне родная, а в семье все должны любить друг друга. Только незнакомые не любят.

Она молча показала мне новый подарок – грузовик. Вся радость будто слетела с нее от моего вопроса.

– Твои родители ненавидят меня, Барт, – едва слышно прошептала она. – Не говори им ничего. Пожалуйста, храни наш секрет.

Мои глаза округлились от изумления:

– Ты что, была с ними знакома?

– Да, давным-давно, когда они были еще молодыми.

Вот это да!

– А что такого ты сделала, что они тебя ненавидят?

Сама ненависть не была мне удивительна: я считал, что меня тоже все ненавидят.

Бабушка прикоснулась ко мне рукой:

– Барт, иногда даже взрослые совершают непростительные ошибки. Я за свою ошибку дорого заплатила. Каждую ночь я молю Бога о прощении, я мысленно молю своих детей о прощении. Я не нахожу себе места, когда гляжу на себя в зеркало, поэтому я прячу от всех свое лицо; я нарочно сижу в таких неудобных креслах, чтобы ни на минуту не забывать о зле, которое я причинила тем, кого любила больше всех.

– А куда делись твои дети?

– Разве ты не помнишь? – расплакалась она. – Они убежали от меня. Барт, мне так тяжко вспоминать это. Никогда не убегай от своих родителей, Барт.

Я и не хочу. Мир слишком большой. Слишком страшный. Я хочу остаться там, где тепло и безопасно. Я подбежал к ней, обнял; потом начал играть с новым грузовиком – и тут в комнату вошел, хромая, Джон Эймос и взглянул на нас очень злобным взглядом.

– Мадам! Вы испортите ребенка, потакая каждому его желанию. Следовало бы вам знать это.

– Джон, – высокомерно проговорила она, – не смей больше входить ко мне без стука, оставайся в своей комнате.

Властная. Оказывается, моя бабушка властная. Я усмехнулся вслед Джону Эймосу, который удалился, бормоча себе под нос, что она не предоставила ему никакой комнаты, а также достойного его положения. Я забыл о нем сейчас же, как только он вышел. Я слишком был занят новым грузовиком и тем, как и почему он работает. Но мое любопытство всегда заканчивалось плачевно: менее чем через час грузовик был разломан на части.

Бабушка молча вздохнула и печально посмотрела на несчастный грузовик.

Длинные летние дни проходили в нравоучениях Джона Эймоса о том, как стать таким же сильным и внушающим страх, как Малькольм, как накопить столько мудрости и коварства. Меня зачаровывала сама внешность Джона: его шаркающая походка, его костлявые ноги, его свистящее дыхание и шипящая речь, его тонкие усы и лысая голова, на которой рос один-единственный белый волос. Однажды мне захотелось выдернуть его.

Между ними с бабушкой были какие-то странные отношения. Она была хозяйкой; она не любила его и могла бы выгнать, но почему-то терпела.

Мне было хорошо между ними двоими; с одной стороны – бабушка с ее подарками, поцелуями и ласками; с другой – Джон Эймос, который учил меня тому, как стать сильным, властным и управлять женщинами. Теперь, когда меня любили, невзирая на мою неуклюжесть и злость, я начинал ощущать ту особую магию отношений, которая существовала между Джори и мамой. Временами мне начинало казаться, что я чувствую музыку закатов. Мне чудилось, что лимонное деревце у нас в саду тихонько поет. У меня был Эппл, мой щенок-пони. И, кроме того, впереди меня ждал мой день рождения и Диснейленд.

Теперь, когда я готовился стать таким же умным, как Малькольм, я начал искать пути сохранить любовь Эппла, пока я буду отсутствовать целых три недели. Я думал об этом по ночам, не спал. Я думал об этом днем. Кто начнет кормить Эппла и красть его любовь ко мне? Кто?

Я подошел к персиковому дереву и проверил, не дало ли оно корней? Оно должно было приняться, но не принялось. Потом я подошел к посеянному мной цветному горошку: глупые семена просто лежали и ничегошеньки не делали.

Проклятие. Я был проклят. Я кинул взгляд на часть парка, за которой ухаживал Джори: все было в цветении. Несправедливо. Даже цветы не хотят у меня расти. Я на коленях прополз туда, где цвели мальвы Джори. По пути я переломал петунии, размазал по земле портулак. Что бы сделал Малькольм, если бы он был на моем месте? Он бы сорвал все цветы Джори, пальцами проделал на своем участке дырки и воткнул туда цветы.

Одну за другой я втыкал в дырки мальвы. Они не слушались и поникали, но я положил их друг на друга – вот и моя часть сада в цветении. Умный, хитрый и коварный.

Я посмотрел на испачканные колени и вспомнил, что порвал сегодня свои штаны о домик Клевера, который начал строить. Я хотел таким способом извиниться перед ним за то, что так часто наступал на него. Вот и он, лежит на веранде и вполглаза смотрит за мной, опасаясь. Меня он больше не интересует. Когда-то я хотел его любви, но теперь у меня собака получше.

Начали кусаться комары. Я потер глаза, не заботясь о том, что они были запачканы жиром после торчания в папиной мастерской в гараже. Эмме не понравится моя испачканная белая майка, и мама наверняка откажется чинить порванное. Я закусил губу.

Субботы – для отдыха и развлечений, но у меня не было развлечений. Не было хобби, как у Джори. Я не рожден для балета, а только для того, чтобы получать синяки и пачкаться.

У мамы есть Синди. У папы – пациенты. Эмма увлечена готовкой и уборкой; никому нет до меня дела. Я с ненавистью взглянул на Клевера.

– У меня собака лучше, чем ты! – прокричал я ему.

Клевер испуганно залез под стул.

– Ты всего-навсего малый французский пудель! – продолжал орать я. – Ты не умеешь спасать людей из-под снега! Ты не умеешь есть сено и ходить под седлом!

Я каждый день подмешивал Эпплу в пищу все больше сена, чтобы он полюбил сено больше, чем мясо.

Клевер устыдился. Он поглубже залез под стул и посмотрел на меня грустным взглядом, который так действовал мне на нервы. Эппл не глядел такими грустными глазами.

Я вздохнул, встал, отряхнул колени и руки. Надо навестить Эппла. По пути я отвлекся на отработку текстуры стены. Я поднял камень и начал лупить им по стене, стараясь выбить из нее как можно больше камней.

Черт, а что, если эта стена тянется до самого Китая? Может, это она сдерживает монгольские орды? Интересно, кто такие монголы? Большие обезьяны? Название вполне обезьянье – злобные большие обезьяны, которые едят людей. Как хорошо было бы стать Кинг-Конгом, чтобы огромной своей лапой раздавить всмятку все, что я ненавижу.

Тогда бы я первым делом раздавил всех учителей, потом все школы, потом все церкви. Малькольм почитал Бога, и я не хотел, чтобы Бог меня покарал. Я бы снял звезды с неба и приклеил их на свои пальцы, чтобы они сияли, как перстни моей бабушки. А на голову я надену луну. Я бы схватил небоскреб, вроде Эмпайр-стейт-билдинг, и запустил бы им в солнце, чтобы оно выкатилось из нашей вселенной! Тогда все станет черным-черно. Будет вечная ночь. А это – как стать слепым или мертвым.

– Барт, – позвал меня кто-то.

Я подскочил.

– Уйди! – приказал я.

Я хочу развлекаться один. Что она там высматривает опять с этой лестницы? Шпионит за мной?

– Барт, – сказала она. – Эппл ждет тебя: его надо покормить и напоить. Ты же обещал, что будешь хорошим хозяином. Когда животное доверилось тебе, это ко многому обязывает.

Сегодня ее глаза не были закрыты вуалью; только нос и рот.

– Я хочу ковбойские ботинки, новое ковбойское кожаное седло, только не фальшивое, кожаные штаны, шляпу и бобы, чтобы их готовить на костре.

– Барт, что это ты там выкопал? – спросила она, потому что я сидел на земле и ковырял палкой.

Фу… что это? Какой-то скелет. А где же шерсть? И мягкие белые ушки?

Я задрожал, потому что узнал, кто это.

– Это тигр. Я был здесь ночью в пижаме, и он напал на меня из темноты. Он зарычал и бросился на меня. Хотел меня съесть. Я схватил ружье и – ка-ак садану ему между глаз!

Молчание. Молчит – значит не верит мне. Потом с глубокой жалостью она заговорила:

– Барт, это скелет не тигра. Я вижу клочок шерсти. Неужели это мой котенок? Тот уличный котенок, которого я взяла в дом? Барт, зачем ты убил моего котенка?

– Не-ет! – прокричал я. – Я не убивал котенка! Я не сделаю этого! Я люблю кисок. Это тигр, просто небольшой. Его кости хранятся здесь давно, может, еще с тех пор, когда я не родился.

Да, кости и в самом деле были похожи на кости котенка. Я потер глаза, чтобы она не видела моих слез.

Малькольм не заплакал бы. Он был бы крепок. Я не знал, что делать. Старый Джон Эймос велел мне быть похожим на Малькольма и ненавидеть женщин.

Я решил, что лучше быть Малькольмом, чем Кинг-Конгом, Тарзаном или даже Суперменом; быть Малькольмом лучше всего, потому что у меня есть его книга, в которой он учит, как жить правильно.

– Барт, уже поздно. Эппл голоден и ждет тебя.

Я так устал, так устал…

– Иду, – слабо проговорил я.

Как странно, что устаешь, играя старика, – словно сам старик. Не хочу больше быть старым, лучше снова быть мальчиком. Старики не веселятся, они только делают деньги и работают.

Кругом туман. Даже лето не такое жаркое, когда ты старый.

Мама, мама, где ты? Почему ты не придешь ко мне, когда ты мне так нужна? Почему ты мне не отвечаешь? Или ты совсем не любишь меня, мама? Мама, почему ты не поможешь мне?

Я пытался обдумать все это. Мысли мои заплетались. Но я нашел ответ. Никто и не может любить меня, потому что я – не отсюда. И не оттуда. Я – ниоткуда.

Часть вторая

Сказки ненависти

Я проглотил бекон, съел без остатка яичницу с луком и третий по счету кусок пирога, пока Барт все жевал и жевал уныло, точно у него вовсе не было зубов. Пирог, ждущий его на тарелке, давно остыл, а Барт цедил апельсиновый сок с таким отвращением, будто это был яд. У старика на смертном одре и то лучший аппетит.

Барт бросил на меня враждебный взгляд и перевел его на маму. Я не мог понять: он так любит ее – как он может и ненавидеть одновременно?

С ним происходило что-то странное. Раньше он был застенчивым, замкнутым мальчиком. Но постепенно превращался во все более агрессивного, жестокого и подозрительного мальчика. Теперь он и на папу глядел так, будто тот совершил невесть что. Но его ненависть к маме неприкрыта и непонятна.

Неужели ему неясно, что у нас с ним лучшая мама в мире? Мне хотелось выкрикнуть это, чтобы узнали все и чтобы Барт вновь стал таким, каким я его знал. Пусть бы себе, как и прежде, играл в войну, бормотал что-то, убивал воображаемых врагов… Но куда исчезло его восхищение мамой, его любовь к ней?

Улучив момент, я поймал Барта у стены сада.

– Что, черт возьми, случилось, Барт? Отчего ты так злишься на маму?

– Я ее больше не люблю.

Он согнулся, расставил руки, как крылья, и превратился в аэроплан. Для Барта это было совершенно нормально, я не удивился.

– Уйди с дороги! – приказал он. – Самолет вылетает в Австралию! Сезон охоты на кенгуру!

– Барт Шеффилд, отчего ты всегда хочешь кого-то убивать?

Руки-крылья опустились, мотор заглох, и Барт смущенно посмотрел на меня. Он был таким красивым, когда солнце падало на его карие глаза, и таким маленьким, беззащитным.

– Не буду я убивать настоящих кенгуру. Я просто хотел поймать вот такого маленького-малюсенького и посадить в карман, чтобы он вырос.

Вот дурак! Тупица.

– Во-первых, у тебя нет в кармане соска, чтобы детеныш пил из него молоко. – Я насильно усадил его на скамью. – И потом, нам надо поговорить, как мужчина с мужчиной. Что тебя так тревожит, Барт, дружище?

– В большом-пребольшом, красивом-прекрасивом доме высоко-высоко в горах, когда прошел день, наступила ночь и пошел снег, – начался пожар! Языки пламени взлетали все выше и выше, красные и желтые, а снежные хлопья превратились в розовые… А в том большом-пребольшом доме жила старая-престарая женщина, которая никогда не ходила, никогда не разговаривала, и вот мой папа, мой настоящий папа, который был юрист, побежал спасти ее… Он не смог спасти ее, и он сгорел! Он сгорел, сгорел…

Ненормальный. Сумасшедший. Как жалко его.

– Барт, – начал вкрадчиво увещевать я, – ты же знаешь, что дядя Пол умер совсем не так.

Но к чему говорить ему это? Дядя Пол умер спустя несколько лет после рождения Барта. Спустя сколько? Я могу вспомнить дядю Пола, но не помню годы. Мог бы спросить у мамы, но не хочу снова тревожить ее этим. Я повел Барта к дому.

– Барт, твой настоящий отец умер, когда он сидел на веранде и читал газету. Он не умер при пожаре. У него было больное сердце, и это вызвало тромбоз коронарных сосудов. Вспомни, папа нам все объяснил.

Его глаза потемнели, зрачки расширились, и он яростно завопил:

– Я не о том отце говорю! Я говорю о моем настоящем папе! Он был юрист, он был сильным и большим, у него никогда не болело сердце!

– Барт, кто тебе все это наплел?

– Сгорел! – заорал он, вырываясь и протягивая руки, словно пытаясь в дыму найти выход из огня. – Это Джон Эймос мне рассказал! Весь мир был в огне! На Рождество загорелась праздничная елка! Люди бегали, кричали, наступали на упавших! И тогда этот огромный дом упал и поглотил собой всех, кто там остался! Мой папа умер, умер там!

Ну хватит. Пойду и все расскажу родителям.

– Барт, послушай-ка. Если ты не перестанешь ходить к соседям и слушать всякие идиотские истории, я расскажу обо всем родителям, и они пойдут к этим людям разговаривать о тебе.

Он закрыл веки, словно ему надо было разглядеть что-то в своем собственном воображении. Он будто высматривал там еще более достоверные детали. Потом его темные глаза открылись. Взгляд был бешеным и диким.

– Занимайся своим поганым делом, Джори Марке, или убирайся!

Он подобрал старую бейсбольную клюшку и внезапно запустил ею мне в голову. Он вышиб бы мне мозги, если бы я не пригнулся.

– Если заикнешься обо мне и бабушке, я убью тебя, пока ты спишь.

Он сказал это громко и холодно, глядя мне прямо в глаза.

Я почувствовал, что у меня волосы встают дыбом от страха. Неужели я его боюсь? Нет. Ведь он – мой младший брат. Я продолжал молча взирать на него. А он внезапно сбросил с себя всю браваду и схватился за сердце. Я улыбнулся: я-то знал его секрет. Он всегда таким образом избегал настоящего столкновения.

– Ну хорошо, Барт. Тогда я сам возьмусь за это дело. Я сам пойду к соседям и спрошу у них, почему старые люди позволяют себе забивать мальчишке голову всяким мусором.

Личина старика мгновенно спала с него. Губы его беспомощно раскрылись. Он с мольбой посмотрел на меня, но я решительно повернулся и пошел, точно зная, что он ничего не предпримет. Бамс! Я упал плашмя от тяжести, вспрыгнувшей мне на спину. Это был Барт. Я хотел было поздравить его наконец-то с быстрой и точной реакцией, но он принялся молотить меня кулаками по лицу.

– Ты больше не будешь красавчиком, – прошипел он.

Я нанес ответный удар, не посмотрев прежде, что он, оказывается, колотит меня вслепую, с закрытыми глазами, и при этом всхлипывает, как ребенок. И я уже не смог ударить вторично.

– Испугался, да? – Он оттопырил верхнюю губу и зарычал, весьма довольный собой. – Ну что, узнал, кто здесь хозяин? В глаз хочешь, да?

Тут уж я не выдержал и двинул его что было силы. Он упал, и я снова устыдился: ведь он становился сильным, только когда злился.

– Тебя надо проучить хорошенько, Барт Шеффилд, и я этим, пожалуй, займусь. В следующий раз подумай дважды, прежде чем угрожать мне, или это ты останешься без глаза.

– Ты никакой мне не брат, – всхлипнул Барт. Весь пыл сошел с него. – Ты мне брат только наполовину, а это все равно что не брат.

Он плакал навзрыд и подвывал. Грязными кулаками тер глаза, не находя выхода своим эмоциям.

– Ты видишь: та старуха пичкает тебя дурацкими мыслями, а их у тебя и без того более чем достаточно. Она просто настраивает тебя против семьи, и я ей это выскажу.

– Не смей! – взвизгнул он, и ярость снова обуяла его. – Или я не знаю что сделаю… Я сделаю! Я клянусь, что я что-то натворю! Ты пожалеешь, если пойдешь туда!

Я усмехнулся:

– Это ты заставишь меня пожалеть или кто-то другой?

– Я знаю, что тебе там надо, – сказал он угрюмо, снова становясь ребенком. – Ты хочешь отнять у меня моего громадного пса. Но он не полюбит тебя ни за что! Ты хочешь, чтобы моя бабушка увидела тебя и полюбила больше, чем меня. Но у тебя не получится! Ты хочешь все у меня отнять, но я тебе не отдам, не отдам!

Мне стало его жаль. Но так оставить я это не мог.

– Иди пожалуйся маме, она пожалеет! – презрительно бросил я и ушел.

Он кричал у меня за спиной о том, что я еще пожалею, что он что-то натворит…

– Ты еще заплачешь сам, Джори! Ты заплачешь так, как не плакал никогда в жизни!

Солнце ярко сияло в этот день, деревья отбрасывали на дорогу тень, и вскоре я забыл о Барте, о его угрозах. Солнце начинало припекать мне голову. Позади послышался топот маленьких лапок. Я повернулся и увидел Клевера, который спешил ко мне, чтобы я подхватил его на руки. Поджидая его, я опустился на колени, и он бросился ко мне в объятия и начал облизывать мне лицо с той же преданностью и обожанием, как и в то время, когда мне было три года.

Три года… Я вспомнил, как мы жили тогда с мамой в горах Блю-Ридж в Виргинии, в маленьком коттедже, примостившемся на склоне. Я помнил темноглазого человека, очень высокого, который подарил мне не только Клевера, но еще и кота, названного Калико, и попугая по имени Ваттеркап. Кот убежал и не вернулся. А Ваттеркап умер, когда мне было семь лет.

«Будешь моим сыном?» – вспомнил я слова этого человека, которого звали… звали… Барт? Барт Уинслоу? Боже мой… только сейчас я начал осознавать что-то, что до сих пор выпадало из моего сознания. Или… мой брат Барт – сын этого человека, а не дяди Пола? Отчего бы иначе мама назвала своего сына именем человека, который не был ей мужем?

– Иди домой, Клевер, – сказал я, и он, кажется, понял. – Тебе уже одиннадцать лет, и не годится тебе гулять по солнцепеку. Иди домой, ляг в тенек и жди меня, хорошо?

Помахивая хвостом, он послушно удалился, оглядываясь на меня. Как только я повернусь, он снова последует за мной. Поэтому я терпеливо ждал, пока он не скроется из виду. Тогда я продолжил путь к огромному особняку, что был по соседству. Из головы у меня не выходило мое открытие… и все события прошлого крутились, как в калейдоскопе. Я вспомнил балет на Рождество, рождественский вечер и человека, который подарил мне мой первый электрический поезд. Но я отчего-то оборвал цепь воспоминаний, желая сохранить образ матери священным, свою любовь к дяде Полу нерушимой, а уважение к Крису – непоколебленным. Нельзя позволять себе вспоминать лишнее.

Любовь и любимые люди приходят и уходят, говорил я себе. Балет – это тоже жизнь, только экзальтированная, с преувеличенными страстями. И смело, как бы сделал мой папа, я подошел к железной ограде и заявил по переговорному устройству, что хочу быть принятым. Железные ворота тихо распахнулись, как двери каземата, чтобы пропустить меня внутрь. Я почти бегом преодолел извилистую тропинку к дому и позвонил, а потом постучал медным молотком в двойные двери.

Я нетерпеливо ждал, пока мне открывал сгорбленный старик-дворецкий. Тем временем позади меня закрылись железные ворота. Я почувствовал себя так, будто попал в ловушку. И совсем как Барт, я стал придумывать волшебные ситуации, только из своей сферы, из балета. Я вообразил себя бедным скитающимся принцем, который не знал волшебного слова. Только Барт знал его.

Внезапно меня охватили смущение и сожаление. Нет, этот дом не был похож на замок злой колдуньи, который мне предстояло завоевать. Это просто был старый дом старой женщины, которая, видимо, нуждается в Барте так же сильно, как и он в ней. Но конечно, она не может быть его бабушкой, это он все придумал. Та бабушка, я знал, находится в сумасшедшем доме где-то далеко в Виргинии. Туда ее поместили за какое-то ужасное преступление.

Здесь все было тихо; вся обстановка подавляла и делала меня как-то старше. У нас в доме всегда звучала музыка, шум с кухни, лай Клевера, крики Синди, шумные игры Барта и возня Эммы. Но в этом доме не слышно было ни шороха. Я нервно вытер ноги, уже жалея о своем намерении встретиться с хозяйкой. В окне за занавеской промелькнула чья-то тень. Я вздрогнул и хотел убежать, но тут дверь открылась и в нее выглянул дворецкий.

– Можете войти, – негостеприимно проговорил он, меряя меня взглядом водянистых глаз, – но не задерживайтесь слишком долго. Хозяйка стара и быстро устает.

Я спросил, как ее зовут, потому что уже устал называть ее про себя «старой женщиной» или «дамой в черном». Мне не ответили. Дворецкий был мне неприятен всем: своей походкой, шарканьем, стуком эбонитовой трости по паркету и розовой блестящей лысиной. Тонкие белые усы его свисали двумя шнурами на сжатые губы. Хотя он казался слабым и старым, в нем было что-то зловещее.

Он подтолкнул меня вперед, но я все еще не решался. Тогда он насмешливо улыбнулся, показав слишком большие и слишком желтые зубы. Я смело расправил плечи и вошел, надеясь, что сейчас я все улажу и мы снова заживем так же счастливо, как жили до сих пор, когда они сюда еще не приехали и этот дом был в нашем распоряжении.

Я не осознавал своих дурных предчувствий. Я полагал, что это просто любопытство.

Комната, куда я вошел, снова поразила меня, хотя затрудняюсь сказать почему. Может быть, потому, что в такой чудесный солнечный день шторы были наглухо закрыты. Или потому, что еще и ставни снаружи тоже были закрыты, пропуская лишь узкие солнечные лучи. И то и другое создавало в зале неожиданный холодок. В нашей местности сильной жары не бывает никогда. Близость океана создает прохладу, а вечерами даже летом необходимо надевать свитер. Но в этом доме было просто-таки холодно.

Хозяйка дома сидела в деревянном кресле-качалке и смотрела на меня. Она сделала жест, приглашающий меня подойти ближе. Ее рука была изысканно тонка. Отчего-то у меня было предчувствие, что она угрожает благополучию моих родителей, моему собственному, и больше всего – душевному благополучию Барта.

– Не нужно бояться меня, Джори, – теплым, ласковым голосом сказала она. – Мой дом всегда открыт для тебя так же, как и для Барта. Я всегда буду рада тебя видеть. Давай поболтаем с тобой. Хочешь кусок пирога и чашечку чая?

«Обольстить» – вот то слово, которое следовало бы добавить для расширения моего словаря, на чем всегда настаивал папа. Он часто говорил: «Мир принадлежит тем, кто умеет красиво и правильно говорить, а удача приходит к тем, кто хорошо пишет».

Она обольстила меня, эта дама в черном, сидевшая так горделиво в своем кресле и выглядевшая так старо.

– Отчего вы не откроете ставни, не раздвинете занавеси, чтобы впустить сюда свет и воздух? – спросил я.

Нервное движение рук высветило игру драгоценных камней, которыми были унизаны ее пальцы. Рубины, изумруды и бриллианты – все цвета спектра засияли вдруг в комнате. И все эти роскошные украшения совсем не вязались с простым черным нарядом, который она носила, и с вуалью в несколько слоев черного шифона, что была на ее голове. Но голубые глаза ее были открыты и показались мне мучительно знакомыми.

– Свет режет мне глаза, – объяснила она слабым шепотом.

– Почему?