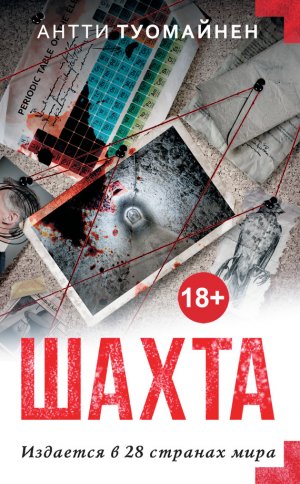

Шахта Туомайнен Антти

В воскресенье с самого обеда сидел в начищенных сапогах и ровно в восемь на полусогнутых ввалился к Тишкиным. Другие гости были уже там. Незнакомый пожилой инженер с завода и его толстая жена. Маринка сильно похудела. Глянула на меня, будто из двух стволов насквозь прострелила. «Здравствуй, Петя», – говорит. И больше весь вечер ни слова со мной. И я с ней заговорить не решился. Понял, что приход мой – ошибка, но виду решил не подавать. Я играл в паре с Федором, а она – с инженером. Так что сидела рядом со мной, и я надышаться не мог ее запахом. Когда она произносила: «вист» или «пас» – для меня это райской музыкой звучало, а иногда, как бы случайно, удавалось коснуться локтем ее руки. Она вскоре разошлась, разговорилась, не со мной только, даже смеялась. Муж, когда провожать меня вышел, прошептал: «Петь, ты почаще у нас бывай, ладно? Маринку не узнать просто!» Для меня такие его слова были как хорошая порция бензина для тлеющего костра. Короче, договорились на следующей неделе опять играть. Цель у меня в жизни появилась: семь суток протянуть. Через неделю все повторилось, только она была еще живее, даже ко мне один раз обратилась в своей шаловливой манере: «Так ты, Петенька, тоже картежник, оказывается? А раньше-то скрывал, все больше книжки читал». И смеется. Я не знал, что на это ответить. Договорились, уже при ней, что на следующий выходной опять соберемся. Я к себе вернулся и спать лег в распрекраснейшем настроении. Вдруг среди ночи – стук в окно. Гляжу: она! Я – в сени, дверь распахнул, Маринка внутрь прошмыгнула. В одной рубашке, пальто только накинула. Впились мы с ней друг в друга, как две голодные пиявки. Ну вот. Лежу с ней, счастливый до невозможности, вдруг чувствую – плачет. Стал ее целовать, а она на локте приподнялась, глазищи свои на меня уставила и спрашивает: «Ну теперь ты понимаешь, что должен сделать?» – «Понимать-то понимаю, – говорю, – но что ж тут поделаешь?» И опять начал ей про свою совесть большевистскую рассказывать. Она слушала молча, только слезы лились. «Дура я, – говорит, – была, Петенька, думала, не любишь ты меня. А ты меня любишь, просто сам этой любви недостоин оказался. Я пойду». До меня не дошло, чего она сказала, засуетился, радость еще из башки не улетучилась, хмельной был. Она попросила дать ей что-нибудь на память. А я все за неподходящее хватаюсь. То наган под руку попадается, то катушка ниток. Нащупал в кармане полтинник и дал ей. Она, из сеней уже, крикнула: «Не приходи больше, никогда не приходи, лучше уезжай отсюда как можно дальше!» И дверь за нею стукнула. Тут только сообразил я, что опять жизнь моя рухнула.

Петр жадно хлебнул холодного чаю. Была глубокая ночь. Вагон спал, только колеса мерно стучали на стыках. Двое слушателей застыли в своих углах.

– Я теперь понять не могу, чего это я, действительно, не женился на ней? Что бы такого страшного случилось? Ну строгача бы влепили за аморалку, ну в должности бы понизили, может, даже выгнали бы. Федор мог морду набить, но он же неглупый мужик, понял бы. Зато была бы у нас с ней жизнь. А вышло… плохо. Я, дурак, опять к ним заявился. В карты, значит, играть. Она виду не подает, разговаривает даже со мной, но, чувствую – презирает. И сам себя презираю. Оттого бес какой-то в меня вселился. Начал я всячески демонстрировать необыкновенное веселье, анекдоты рассказывать и как бы поддевать ее все время, поддразнивать. Она тоже как бы веселится, только, вижу, еле держится, а я остановиться уже не могу, понесло меня. Играли мы на деньги, по мелочи, конечно. Я в проигрыше был и вот какую штуку выкинул. Начал для виду по всем карманам рыться, а потом говорю: «Вот беда, думал, полтинник у меня завалялся, забыл совсем, что отдал уже его. А кому отдал, зачем и почему, это, товарищи дорогие, удивительная история. Только рассказывать вам ее я не стану. Пока. Потом, может, расскажу, когда-нибудь». Она молчит, белая вся, смотрит на меня, как к расстрелу приговоренная. «То-то они удивятся, – думаю, – если я достану сейчас наган и застрелюсь. Вот смеху будет!» Тут она встала, сказала, что играть не будет больше, что голова у нее заболела. И ушла. Ну, и мы расходиться стали. «Что, – спрашиваю, – Федор, до следующего выходного?» Тишкин мне, без особой охоты: да, мол, до следующего. А приятель его, инженер, такой картежник был, что если бы не жена, из-за карточного стола вообще бы не вылезал. «Ничего, – говорит, – шесть деньков потерпим».

Как я ту неделю провел, не могу сказать. Помню только, все это время то в жар, то в холод бросало. Я и казнил себя за подлое поведение, потому что с какой стороны ни посмотреть, оправдания мне не было. А временами словно ракета внутри вспыхивала: через пять, четыре, три дня опять увижу ее, целый вечер буду рядом сидеть.

Настал тот выходной. Я напрыскался одеколоном, надраил до невозможной зеркальности сапоги и в назначенное время постучался к ним. Долго пришлось ждать, потом Яша открыл мне. Вошел, гляжу – Федор сильно чем-то расстроен, а Маринка очень бледна и глядит в сторону. Я, как баран, уселся посреди комнаты, хотя прекрасно знал, что просто обязан немедленно уйти. Придумал даже, как это подать. Нужно было сказать, что немедленно уезжаю по службе и зашел только попрощаться. Но я этого не сделал, а вместо того продолжал с дурацкой улыбочкой пялиться на нее. Тут в приподнятом настроении подваливают инженер с инженершей. Чего-то там у них такое случилось. Начали громко рассказывать, брызгать слюной, хохотать и хлопать друг друга по толстым спинам. Сели играть. Маринка отодвинулась от меня как можно дальше, почти прижалась к тому старому козлу. В мою сторону ни разу даже не взглянула. Тоже веселость изображала, обнимала шутливо и все время что-то в ухо его волосатое своими нежными губками шептала. Такая злоба меня от этого охватила! Никакого разумного объяснения тут быть не может, я ж говорю, не в себе был. И хотя минуту назад и помыслить о таком не мог бы, объявляю, с видом эдакого светского остряка: «Надо же, опять мне того полтинника не хватает! Наверно, мне теперь его всю жизнь хватать не будет. А историйка, между прочим, удивительная». – «Ах, расскажите Петр Иваныч! – встрепенулась инженерша. – Вы ведь еще прошлый раз обещали. Расскажите, не томите душу!» – «Рассказал бы, – говорю как бы в нерешительности, – только, может, не всем это интересно?» – «Нет, нет! – кричит инженерша, – всем интересно! Ведь, правда же, товарищи, нам всем очень, очень интересно?» – «А Марине Давыдовне неинтересно», – тоном опереточного фигляра огорчаюсь я. «Интересно ей, интересно, ведь правда же, Мариночка, вам тоже очень интересно? Ну правда же?» Она сидела с мертвым, страшным лицом. Я был в ужасе, но вместо того чтобы заткнуться, продолжал: «Вот, видите, ей не интересно. И Федор Кузьмич тоже молчит. Если бы он меня попросил, я бы, уж так и быть, рассказал». «Фёо-дор Кузь-ми-ич! Ну Фёо-дор Кузьмич!» – заканючила толстуха. Маринка вскочила, обеими руками рот зажала и бросилась вон, в соседнюю комнату, всем телом ударившись о дверь. И сразу же оттуда послышался дикий, звериный вой. Волосы у меня встали дыбом, и я пробкой вылетел на улицу. Всю ночь как полоумный бегал по лесу. Ужасное чувство охватило меня. Но на службу явился вовремя и там в привычной обстановке почти пришел в себя. Вдруг словно ударило меня чем-то. То есть нет, не ударило, а как бы жила в груди лопнула. Вроде бы натянута была до предела и – дзинь… Не больно, хуже, не могу это описать. Я выбежал из кабинета, у меня там как раз подследственный находился, – и к Тишкиным. Утро такое солнечное было. Свернул за угол и вижу – Яша стоит у калитки. «Хорошо! – думаю, а потом сразу: – Нет, плохо!» Подбегаю к нему, говорить не могу, только к себе поворачиваю, как куклу. Волосы его на солнце совсем красными показались. А лицо – белое и неподвижное, как у матери накануне было. «Дядя Петя, – говорит, – а у нас мама умерла. Совсем умерла».

Она лежала одетая по-вчерашнему на неразобранной кровати. Уже нос заострился. Отравилась чем-то. Такой вот рассказ. А у вас всё – комары. Не знаю, любовь это у меня была или другая какая-то форма умственного помешательства. По моему разумению, что-то физическое, вообще не человеческое что-то, не животное даже. Таким могло бы быть влечение настольной лампы к розетке с электрическим током.

Наступила тишина, если, конечно, не считать стука колес.

– А ты? – с трудом выговорил Евгений.

– В тот же день подал рапорт, и меня перевели в одно неприятное место. Очень неприятное и опасное, но кому-то ведь и там служить надо. Почему только я раньше этого не сделал! Хотя бы на день? Не знаю. Не оправдываю себя. А Тишкин, кстати, вскоре разоблачен был как враг народа. Меня вызывали для дачи показаний по его делу. Так что история эта мне даже помогла, поскольку причина моих связей с Тишкиными была для всех очевидна. В этом плане все для меня окончилось нормально. Яшку в детдом отдали. А я с тех пор ни с одной бабой близости не имел. Не могу – и всё!

– Странно все же, – протянул задумчиво Сергей Маркович, – ты же сам говорил, он отличный мужик был, уважаемый, член парткома.

– Ничего странного! По моему опыту, именно такие и оказываются самыми злейшими врагами. Правильные да спокойные. Другой, может, наболтает всякой дряни, а на поверку – какой он враг? Просто дурак. Я вам специально так о нем рассказывал, как сам тогда воспринимал. Всё как есть вам выложил, скажите мне, что обо всем этом думаете.

– История, конечно… что тут скажешь? Ведь и со мной тоже…

– А что такого страшного с тобой случилось?

– Как это – что страшного? – воскликнул Евгений. – Ведь он больше года просидел ни за что!

– Это как посмотреть! Разве ты не обязан был проследить за точным исполнением твоего проекта?

– Твоя правда, обязан был. Хотя они с кашей бы меня съели, а бетон этот все равно применили бы.

– Но ты бы мог сказать сейчас: «Я все правильно сделал и ни в чем не виноват». Вот ты рассказывал, вы под мосты становитесь при приемке. Чтоб, значит, если рухнет, сразу виноватого наказал.

– Ну?

– Вот и считай, что рухнул он, но тебя задел только. Вообще дело очень красивое, хоть в учебники его заноси. Федулов твой – ас! Я так понимаю ход его мысли: разрушен важнейший народно-хозяйственный объект. И выходит, что ты – единственный виновный. Ну не бывает такого. Сколько он тебя ни тряс, а все не сходилось. Не похож ты на гениального злодея. А значит – ты просто олух и мост гробанул непреднамеренно. Он в этом сам убедился и прокуратуру убедить сумел. А с другой стороны, еще одна версия была. Почти невероятная, но такая прекрасная версия с бетоном этим вашим. Вот там – да! Целая шайка профессоров с академиками! Он поступил как истинный охотник! Не польстился на тощего зайчонка, а пошел по следу матерого косача. Пусть добыть его шансов почти не было. Так-то. А что до тебя, он тоже все что нужно сделал. Оформил как положено и отнесся, кстати, по-человечески.

Сергей Маркович промолчал.

Евгений долго еще не мог уснуть. То матрас из-под него уползал, то подушка казалось жесткой как камень. И только он сомкнул глаза, как Петр Иванович уже затряс его за плечо. Через пятнадцать минут ожидалась их станция. Евгений едва успел в уборную сходить да собрать вещички. Сергей Маркович так и не проснулся.

Над перроном висела моросящая хмарь. Петра Ивановича ждала машина, и он предложил попутчику подбросить его хотя бы до центра города. Пока Евгений придумывал, как бы половчее отказаться, из тумана выдвинулась целая процессия. Хрипло грянул оркестр. Там были и Карасев, и Кротов, и Даша Иванова, и Лысаковский, а главное – Наташа. Петр Иванович засмеялся, дружески хлопнул его по спине и откланялся. Тем же вечером, страшно волнуясь, жена сообщила Евгению новость столь замечательную, что все вагонные побасенки мигом вылетели у него из головы.

Глава 8. Егорыч

Сереньким октябрьским утром, не то чтобы рано, а часиков так в девять, Петр Борисович Зощенко отворил дверь своего кабинета на первом этаже конторы шахтоуправления. Он в тот день, как говорится, встал не с той ноги и был в меланхолическом настроении. Осень полыхала в разгаре красоты увядания жизни. После ночного заморозка влажные красные и желтые листья устилали улицы поселка, а оранжевые, очень крупные в этом году рябиновые гроздья ярко светились во всех палисадах, переполненные горьким дождевым соком. Вот и Зощенко, несмотря на известную душевную черствость, вертел в руках мохнатую лиловую астру, сорванную им зачем-то по дороге.

На столе его ждала записка от нового начальника шахты. Того на месте не оказалось, но выяснилось, что, явившись, как обычно, на взводе, он наорал на старика завхоза по поводу текущего потолка и осыпающейся штукатурки и приказал все это немедленно ликвидировать. На завтра уже вызваны были рабочие. Вникнув в суть события, Зощенко распорядился, чтобы все конторские обитатели срочно подготовили свои служебные помещения к ремонту.

Как всегда в подобных случаях, закрутилась особенная кутерьма. Кто выносил в коридор доверху набитые ящики письменных столов и складывал их вдоль стены, кто, наоборот, опустошал стоявшие там испокон веку шкафы, перетаскивая в комнаты их пыльное бумажное содержимое. Третьи просто слонялись с потерянным видом, не зная, за что схватиться.

Вернувшись к себе, Петр Борисович оглядел кабинет свежим, незамутненным взглядом. И без того узкую комнатенку с обеих сторон загромождали набитые под завязку шкафы. Часть бумаг находилась в папках, другие – в перевязанных разномастными веревочками кипах, но большая их часть образовывала бесформенные, спрессованные временем желтоватые груды. Замков шкафы не имели, точнее, замки давно были сломаны, и дверцы их не закрывались из-за выпиравшего содержимого. Сохранившийся посередине узкий проход застелен был потертой ковровой дорожкой. У окна, по бокам стола, лежали не поместившиеся в шкафы, то есть сравнительно новые, но пожелтевшие уже кипы. В левом углу располагался старинный черный сейф с медными накладками и чугунными финтифлюшками. В нем лежали важные документы, причем в отменном порядке. В другом углу стоял небольшой кожаный диван. В общем и целом кабинет был довольно опрятным, исключая пыльные рулоны чертежей на шкафах, куда не дотягивалась уборщица. Там же стоял макет шахты, выполненный в масштабе 1:100. Виднелись только верхушки миниатюрных копров с черными нитками, натянутыми на колесиках.

Фронт работ был немалый. Теребя в раздумье подбородок, Зощенко постучался в соседнюю дверь и оказался в куда более уютной обстановке. Здесь на подоконнике красовались жестянки и побитые чугунки с цветущей геранью, а у тесно сдвинутых столов возились четыре немолодые женщины. Одна из них, Антонина Ивановна, обычно выполняла для него машинописные работы. Неловко сунув ей несчастную астру, Петр Борисович попросил помочь разгрести бумажные завалы в его кабинете, отметив, что не менее половины напечатано ее руками. Ему было приятно, что Антонина Ивановна так и зарделась, получив цветок. Женщина она была аккуратная, а главное – вполне надежная, несмотря на некоторую излишнюю говорливость. Он ценил ее также за исполнительность и постоянную доброжелательность ко всем без разбору. Через пять минут она явилась в сопровождении девчонки-технички. Зощенко встретил их в робе и сапогах. Он решил прогуляться пока в шахту.

Перед уходом Антонине Ивановне даны были самые точные инструкции. Приказы, нормативные документы, планы и отчеты за последние семь лет следовало разобрать, переложить, если нужно, в папки, которые соответственно надписать. Чертежи и макет очистить от пыли. Все остальное – выкинуть.

Когда он часикам к пяти вечера вернулся, титаническая работа близилась к завершению. В коридоре напротив его двери возвышалась башня аккуратно надписанных папок. К последней склонившаяся над столом Антонина Ивановна как раз приклеивала этикетку. Гора ненужной бумаги, впрочем, тоже тщательно увязанной в кипы, лежала в углу. Рядом стояли закатанные в кальку рулоны. Шкафы были уже пусты. Восхищенный Зощенко сам сходил в мастерскую за рабочей силой. Вскоре и шкафы, и сейф вынесли в коридор, оставив на полу прямоугольники спрессованной пыли. Там же нашлось с десяток карандашей, кое-что еще и даже самописка, о которой Петр Борисович прежде думал, что ее у него увели. Вынесены были и стол, и дорожка, и оба венских стула. В комнате остались пока диван да маленькая тумбочка под телефоном. Зощенко решил домой на ночь не уходить. Как обычно в последнее время, он очень устал от посещения шахты. Расположившись на диване, он принялся рассматривать разные интересные предметы, найденные среди бумаг, как-то: несколько дыроколов, ножницы, чайные ложки, угольники, почетные грамоты, малюсенький сувенирный самоварчик, настольное зеркало и черт-те что еще. В той же куче находилась перевязанная бечевой обувная коробка. Он спросил Антонину Ивановну, что в ней. Та, уместив на тумбочке два стакана чаю с лимоном, сахарницу и тарелку плюшечек собственного производства, взглянула и ответила, что в эту коробку она сложила найденные в шкафах фотографии.

В основном снимки были групповые: то на фоне знакомого копра, то в городе, у памятника Ленину, то – в разнообразных официальных залах. Некоторые сделаны были в Москве, а на одной или двух сурового вида товарищи в полосатых пижамах позировали на фоне чахлой пальмы. Отобрав несколько штук, Петр Борисович бросил остальные, вместе с коробкой, в мусорную корзину. Все понимавшая Антонина Ивановна подобрала одну, невзначай отлетевшую в сторону, чтобы отправить туда же, но, взглянув, протянула осунувшемуся за день начальнику.

– Петр Борисович, ведь это вы, не правда ли?

Фотокарточка была сделана тут же, у входа в контору. Зощенко стоит еще молодой, одетый в форму горного инженера. Рядом, в такой же точно форме позируют бородатый, тяжелый гордого вида старик и улыбающийся щеголеватый мужчина с засунутыми глубоко в карманы руками и надвинутой на глаза фуражке. На переднем плане расположился советского вида товарищ в бушлате, корявых сапогах и с открытым ртом. А посередине – совершенно невозможного вида индивидуум в широкополой ковбойской шляпе.

– Это, – ткнул пальцем в старика Зощенко, – Франц Иванович Рихарт. Много лет служил у нас главным инженером. Могучий старик. Между прочим, он нашу шахту и строил. Но вскоре после того, как был сделан этот снимок, заболел и умер. Весь район тогда вышел его хоронить. А этот вот, который улыбается, – Чулаки Константин Владимирович. Знатный картежник был и повеса немалый. А погиб геройски. На его Северном участке пожар случился в лаве. Нужно было перекрыть доступ воздуху. Ну, он и сообразил: взорвал ящик динамита в откаточном штреке, обвалил кровлю. Да сам под обвал попал, встал, что ли, неудачно. А пожар все-таки потушил. Так. Этот, в бушлате, начальником шахты тогда у нас был. Недолго. Бутов, кажется, или Круглов. Меня вы сумели узнать. Я в ту пору начальником Восточного участка служил, еще внове здесь.

– А это кто? – ткнула Антонина Ивановна в центральную фигуру. – Уж больно чудной.

– Так это ж, Егорыч!

– Егорыч?

– Не слыхали о Егорыче? Да. Sic transit... как говорится. На самом деле звался он Аполлоном Федорычем Егорычевым. Аполлон, представьте! Без преувеличения, великий забойщик был, самородок! Газеты о нем много тогда писали. Со всей страны люди специально к нам приезжали, чтобы только на него посмотреть.

– А почему он одет так странно?

– Такой уж оригинал был. Эта вот шляпа была на самом деле ядовито-зеленой, а пиджак – ярко-вишневым. Он носил огромные яркие галстуки – вот, взгляните. И в довершение всего – канареечные ботинки! Сам – толстый коротышка, голова лысая, рожа до того налитая, что аж в синеву отдавала. Форменный Чичиков.

– Не знаю, как там насчет Чичикова, а на шахтера он не слишком похож. Скорее уж на проповедника какого-нибудь.

– В самую точку попали! У нас болтали, что он не то баптист, не то еще что-то в том же духе. Так и вижу его прогуливающимся по поселку. Тросточку, представьте, франтовскую носил, самшитовую с серебряным набалдашником в форме заячьей головы, – мечтательно прикрыв глаза, вспоминал Зощенко.

– Чудно! Я такого и вообразить себе не могу – недоверчиво улыбнулась ему собеседница.

– То-то. А мастер отбойки был удивительный, теперь таких нет. Он ведь не просто уголек рубал, он сперва колдовал над пластом. Бывало, битый час слонялся по лаве, шептал что-то, упрашивал, будто с живым человеком разговаривал. А иногда сердиться начинал и отчитывал целик, как непослушного ребенка. Ходит, ходит, то тут тюкнет, то там. Покряхтит, вроде помолится даже, потом вырубит осторожненько небольшой куток – р-раз! – и совершенно преображается. Гикнет, свистнет по-разбойничьи и ну кайлом махать. Уголь у него словно бы сам собой валился. Что ни удар – рушатся огромные глыбы, только успевай уворачиваться. Вгрызался в пласт, как клещ, и добыча у него шла сплошным потоком, без малейших перерывов. Да-а.

Лицо Петра Борисовича осветилось несвойственной ему нежной улыбкой.

– Близко к себе, когда работал, никого не подпускал. Люди и сами не подходили – страшно было. Так, издали, конечно, подглядывали некоторые. А он, бывало, до того расходился, что принимался гомерически хохотать. Вообразите: тьма, слабенький желтый огонек его лампы, мерные удары кайла, грохот падающего угля и этот хохот! «Го-го-го-го-о!» – разносилось эхом по выработкам. А смена кончалась – и всё. Разом сникал, работу бросал и уходил. Кайло свое очень берег. Обтирал тряпочкой и в специальный шкафчик ставил. Уж мы как только не исследовали его. Ничего особенного – железо обычное, не очень даже острое, и рукоятка самая простая. Иными словами: кайло как кайло.

Зощенко дожевал последнюю плюшку, поблагодарил Антонину Ивановну, а фотографию отнес в коридор и сунул там в нижний ящик своего стола.

Глава 9. Штурм

Дела в тресте шли всё хуже. На одной из шахт произошла крупная авария, ее пришлось временно остановить, а план добычи разверстать по остальным шахтам. Видимость благополучия, худо-бедно обустроенная за последнюю пару лет, рухнула как карточный домик. Попытки на местах с наскоку вытянуть резко возросшие задания привели уже к целой серии аварий и сбоев. Руководство треста «очнулось» и начало «принимать меры». На шахты ливнем хлынули приказы, распоряжения, инструкции и выговоры. Нервозность обстановки обострилась до чрезвычайности, а выработка угля продолжала сокращаться, причем всё быстрее. Трест удвоил административный напор. Почти ежедневно собирались совещания по самым разным поводам: о недовыполнении плана, о всемерном наращивании усилий, об укреплении исполнительской дисциплины, о сокращении прогулов, о невыполнении решений предыдущих совещаний, о текущих вопросах повышения и так далее, и такое прочее. Заседания тянулись с утра до поздней ночи. В набитом людьми зале не успевал выветриваться сизый табачный туман. Дышать там было трудно, в висках стучало, потом до утра не давала заснуть головная боль. Вскоре положение стало катастрофическим на всех шахтах без исключения. Тогда громовым раскатом разнеслась весть о грядущей инспекции из наркомата.

В безнадежной попытке хоть как-то упредить события управляющий трестом Рубакин созвал весь актив, до начальников участков включительно, на «сверхчрезвычайное» совещание. Большинство явилось сильно небритыми, в несвежей, измазанной углем одежде, и все как один выглядели пришибленными. На сцене за длинным, застланным тяжелым темно-красным бархатом столом подобно каменным изваяниям восседали: заместитель управляющего трестом Иванов, главный инженер треста Кузьмин, недавно назначенный вторым секретарем райкома Поспелов и начальник горнотехнического надзора Ивасик. За их сутулыми спинами, среди шитых золотом массивных знамен, белым облаком парил гипсовый бюст товарища Сталина. Справа от президиума возвышалась трибуна, слева, за хлипким столиком, близоруко щурилась стенографистка. В зале начальники и главные инженеры шахт занимали первые два ряда, остальные, согласно ранжиру, размещались сзади, так что начальники участков оказались у самых дверей, чему они, надо сказать, были только рады.

Евгений Семенович Слепко приткнулся во втором ряду у самого окна со слегка приотворенной фрамугой, напрасно понадеявшись на сквозняк. За пару недель руководства двадцать третьей шахтой освоиться там он еще не успел, но был уже на грани отчаяния. Он воображал, что от успеха его сегодняшнего выступления зависит очень многое, если не всё. Пан или пропал! Тем не менее он успел побриться и вообще выделялся своим ухоженным видом. Ко всему, он ещ и не курил. Рядом остро поблескивал стеклышками пенсне его главный инженер Зощенко. Ждали управляющего. Хотя кабинет товарища Рубакина находился на том же этаже, что и зал заседаний, он задерживался уже на тридцать пять минут. Это было в порядке вещей. Подчиненные, кто как мог, использовали передышку. В задних рядах кипели нешуточные страсти – судя по доносившимся оттуда выкрикам, речь шла о футболе.

Когда Поспелов в третий раз, с демонстративным недоумением, достал из кармашка часы, в зал стремительно вошел управляющий. Шум мгновенно стих. Ясным соколом, невзирая на некоторую тучность, взлетел Рубакин на сцену, энергично перетряс руки привставшим членам президиума, сел на свое место посередине и исподлобья, медленным свинцовым взглядом обвел зал. Тишина зазвенела. Выдержав так с минуту, он заговорил:

– Зачем мы все тут торчим, вы в курсе. А торчим потому, что мы, вашими стараниями, в полном дерьме! Ну ничего! Я долго терпел, все хотел с вами по-хорошему, теперь будет по-другому. Первым отчитывается начальник шахты номер один. Двадцать пять минут тебе, Кияшка.

Поднялся Кияшко, лысоватый блондин лет сорока в очках с мутными толстыми линзами на блеклом лице. Дорогой синий костюм с ромбиком втуза на лацкане топорщился на нем, как на огородном пугале. На трибуне Кияшко торопливо развязал тесемки папки и начал скороговоркой, проглатывая слова, зачитывать длинный перечень мер, намеченных им для выхода из прорыва. Даже в первом ряду нелегко было вникать в смысл доклада, а в глубине никто и не пытался.

– ...довести количество навалоотбойщиков до планового, для чего незамедлительно принять по оргнабору дополнительно двести десять рабочих...

– Стой! – внезапно очнулся Рубакин. – Какие еще двести десять рабочих? Брось тут демагогию разводить! Отвечай, работать будешь или нет? Я за тебя план выполнять должен?

Публика оживилась.

– Проблема в том, что у меня не хватает как раз двухсот десяти рабочих до нормы, товарищ Рубакин, – попытался возвысить голос Кияшко.

– До какой такой нормы? А нормы выработки вы выполняете? – вмешался главный инженер треста.

Докладчик пробормотал что-то совсем невнятное.

– Чего-чего? Девяносто два процента? – сардонически захохотал Рубакин. – Да какой дурак, Кияшка ты бессмысленная, даст тебе дополнительных рабочих, если ты и со старыми не справляешься? Ладно, давай продолжай свою галиматью.

И неразборчивая скороговорка продолжилась.

– ...заменить транспортную линию главного уклона, для чего получить по лимиту резиновую ленту в количестве шестисот метров…

– Еще чего! На тебе, бабушка! Вчера еще тебе никакой ленты не требовалось, а как поприжали, вынь да положь? Где я тебе ее возьму? От ответственности уйти норовишь? Не выйдет! Ладно, давай дуй дальше.

На протяжении доклада управляющий демонстрировал полное пренебрежение, затеял даже непринужденную беседу с Ивасиком, сидевшим через два стула от него. Когда нудное бормотание иссякло, Рубакин поднялся из-за стола, словно даже увеличившись в размерах.

– Мы тут с вами терпеливо заслушали, чего нагородил начальник первой шахты…

– Ничего я не нагородил, – с внезапной обидой выкрикнул Кияшко. – Что рабочих не хватает, я вам и раньше уже докладывал…

– Это ты мне, что ли? Докладывал он! Видал я твои… доклады в… Развалил, понимаешь, шахту, а теперь, значит, докладывал он!

– Без дополнительных рабочих план выполнить нельзя!

– Это в начальниках шахты тебя оставлять нельзя! Садись пока. Чтобы в трехдневный срок эту свою ахинею переделал в корне! Шахта номер два, Малинкин! Иди-ка теперь ты сюда, друг мой Малинкин, рассказывай, что там у тебя.

Малинкин – щекастый крепыш с глазками вроде брючных пуговиц, колобком выкатился на сцену. Технического образования он не имел, но парень был бойкий.

– Согласно вашим указаниям, Федот Антипович, мы составили план мероприятий, основываясь прежде всего на мобилизации внутренних ресурсов, повышении коэффициента использования механизмов и оборудования, усиленную работу с кадрами, развитие стахановского движения…

– Лучше прямо скажи, – ласково прогудел Рубакин, – ты когда, сволочь, план выполнять будешь?

– То есть как это, Фед-дот Анти…

– Оглох? Ну так я не гордый, я и погромче повторить могу. Когда план будешь выполнять?! – рявкнул управляющий так, что задребезжали оконные стекла.

– План мы, конечно, выполним, – просопел Малинкин, – только тут, значит, такое дельце вырисовывается, Федот Антипович, маленькая помощь с вашей стороны нам все же потребуется. У меня главный штрек немного заваливается, нужны крепильщики, а своих и на добыче не хватает. Хоть бы десяточка два, на пару месячишек всего. Лебедку на уклоне тоже надо бы заменить, а то она, это самое, совсем износилась, опять же навальщиков…

– Так-так… А как же мобилизация внутренних резервов, стахановское движение? Ты мне зубы не заговаривай! Лебедку ему! Когда план будет, отвечай?!

– Мы подробнейшим образом обосновали этот вопрос, разрешите продолжить?

– Продолжай, продолжай, толку-то…

Малинкин, елейно улыбаясь и молитвенно сложив пухлые ручки, принялся декламировать несколько нараспев. Выходило, что ресурсов ему требовалось даже больше, чем Кияшко. Рубакин зверел на глазах.

– ...а еще я должен вам доложить, Федот Антипович, что состояние главного вентилятора внушает некоторые опасения. Неплохо бы его как-нибудь срочно заменить. Кроме того, противопожарные перемычки на Первом и Третьем участках требуют ремонта, а пути на главном откаточном штреке пришли в негодность…

– Со свя-я-ты-ы-ми-и упо-ко-о-ой... – хриплым басом затянул управляющий. – Быть тебе попом Малинкин, а не начальником шахты. Выговорок тебе строгий с предупрежденьицем. Садись, подумай, как дальше жить будешь. Я вот тоже подумаю. Следующий!

– Так точно, Федот Антипович, – не унимался Малинкин, – заверяю вас и товарища секретаря райкома, все ваши указания будут неукоснительно выполнены. Совместно с парторганизацией мы мобилизуем…

– Молчать! – заорал управляющий. – Еще одно слово, и я не знаю, чего с тобой сотворю! Ладно. Третью и четвертую шахту слушать не будем. Не вижу в этом ни малейшей необходимости. Их давно под суд отдавать пора. Там, значит, и заслушают. Пятая шахта, Фролов!

Поднялся человек в замызганных сапогах и грязной фуфайке. Он выглядел совершенно больным, глаза красные, как у кролика, горло перевязано чем-то, вроде старушечьего платка. Бедняга отчаянно засипел и заперхал, но так и не смог издать ни одного членораздельного звука. Между тем Рубакин всем своим видом выказывал напряженное внимание. Когда сипение и клекот на трибуне замирали, он выразительным жестом заставлял докладчика продолжать, и болезненные звуки возобновлялись. Наконец управляющему надоело это развлечение.

– Обсудим, товарищи, сей содержательный доклад. Как человек интеллигентный, Фролов привык изъясняться исключительно на французском диалекте. А если кто недопонял, не обессудьте. Что до меня, то я все прекрасно понял, и уже давно. Присаживайтесь, мусью, сделайте одолжение.

В такой манере говорильня тянулась час за часом. Слепко предстояло выступать предпоследним. Он едва сдерживался. Возмущала рабская покорность товарищей, но хуже всего была благодушная мина на лице нового секретаря. Наконец настала и его очередь.

– Слово предоставляется начальнику двадцать третьей шахты Слепко, – объявил несколько подуставший Рубакин.

Евгений поднялся на сцену.

– Должен сразу предупредить, товарищ управляющий, что если вы меня будете все время перебивать, я не смогу нормально докладывать.

– Фу ты ну ты! Это что еще за цирк?

– Это не цирк, и я вам не клоун!

– Ну ладно, будешь дело говорить – не буду перебивать, а чепуху начнешь нести – извиняй тогда.

Все недолгое время, что успел пробыть начальником шахты, Слепко потратил на ее обследование. Теперь, трезво оценивая реальные возможности треста, он перечислял самые первоочередные шаги, призванные остановить сползание в пропасть. Его отнюдь не перебивали. Но когда он закончил, тишина нависла грозовой тучей.

– Всё? – глухо спросил Рубакин.

– Да.

– Вопрос задать можно?

– Разумеется.

– Премного вам благодарны! Ты сколько уже на этой шахте болтаешься?

– Меньше месяца.

– И – что, все не врубишься никак?

– Я как раз врубился, товарищ управляющий!

– Ага. Умничаешь? Ну-ну! А план Пушкин за тебя выполнять будет? Меньше чем за месяц развалил к … матери лучшую нашу шахту и еще выпендриваешься тут? Думаешь, раз орденоносец, так я управы на тебя не найду? Найду, будь спок! Разберемся еще, что ты за птица! Я тебя выведу на чистую воду! – надрывался Рубакин.

– Вы! Вы самодур! Из вас управляющий трестом, как… Я на вас жаловаться буду в... в обком! – отчаянно закричал Евгений. Из его глаз полились постыдные слезы. Прижав папку к лицу, он выбежал из зала, пронесся по коридору, кубарем скатился с лестницы и опомнился только на улице. Там было уже темно.

Совещание между тем продолжалось. Рубакин, стуча кулаком, хрипло «накачивал» подчиненных по второму кругу. О Слепко он уже забыл. Артист по натуре, он искренне верил, что, устраивая подобные представления, делает важное государственное дело.

Слухи об инспекции подтвердились самым решительным образом. Одним прекрасным утром, дней через десять после достопамятного совещания, в кабинет Слепко постучали, и вошел худощавый человек в скромном мрачноватом пальто, но определенно москвич. Он осторожно пристроил на диван свой огромный, туго набитый портфель и представился – старший инженер главка Михаил Петрович Холмский. Тут же оба они не без удовольствия вспомнили, что познакомились уже прошлым летом, во время краткой экскурсии Евгения по наркомату. Посему Михаил Петрович безо всяких околичностей и предисловий перешел к делу. Он прибыл для подготовки грядущего визита на шахту самого замнаркома, товарища Аванесова Карена Саркисовича. То, что инспектировать приедет именно Аванесов, а не Лучинский, немного огорчило Евгения, но не слишком. С Аванесовым он тогда тоже успел побеседовать, и тот произвел впечатление человека знающего, очень неглупого, хотя излишне мягкого, даже интеллигентного. Любезнейший Михаил Петрович совершенно подтвердил и горячо поддержал столь строгую оценку своему начальнику, чем только укрепил в Евгении неоправданные надежды, проистекавшие из неискушенности в аппаратной игре. Более опытные товарищи хватались за сердце при одном только упоминании об этом самом Аванесове. Что до Холмского, это как раз был опытнейший аппаратный работник. В своем кругу он славился умением быстро собрать огромный объем сведений об инспектируемой шахте, виртуозно их препарировать и подготовить краткий реферат, ярко высвечивающий наиболее вопиющие недостатки. Руководство также чрезвычайно его ценило.

Михаилу Петровичу выделили небольшую комнатку рядом с кабинетом начальника шахты. Туда по его просьбе поставили крепкий письменный стол, телефон и пустой объемистый шкаф. Обосновавшись, Холмский пригласил Слепко. Опустевший желтый портфель сиротливо жался в углу, зато по всему столу разложены были каллиграфически надписанные папки.

– Что это у вас, Михаил Петрович?

– Тут формы по динамике угледобычи за последние три года, здесь – по проходке подготовительных выработок, эти – по расходу леса, работе транспорта, аварийности, травматизму рабочих, выполнению норм, прогулам…

– В какой срок вы хотите все это получить?

– Желательно, конечно, денька через три, но… В общем, крайний срок – суббота.

– Пять дней? Это невозможно!

– Почему же?

– Вы хотите получить десятки тысяч цифр, которые требуется еще отыскать во множестве старых журналов и отчетов. Вы всерьез думаете, что я смогу все это собрать за такой срок?

– Если вы намереваетесь делать это самостоятельно, то да, конечно, не сможете. Но если подключите весь свой персонал, а на себя возьмете общее руководство, то, я полагаю, справитесь.

– Не могу же я оторвать от работы весь инженерно-технический персонал на целых пять дней! Вы что? Ситуация с планом и так напряженная, а подобные выкрутасы приведут к полному его срыву!

– Насколько я успел разобраться, Евгений Семенович, недельное отвлечение ваших сотрудников, уже ничего в принципе не изменит. Мы для того сюда и направлены, чтобы профессионально разобраться в причинах ваших проблем и принять необходимые меры к их устранению. Помочь вам, иначе говоря. Поэтому настоятельно прошу вас, Евгений Семенович, незамедлительно выполнить мою просьбу.

– Неужели Карен Саркисович сможет разобраться в таком море данных, да еще по всему тресту?

– Разумеется, сможет, даже не сомневайтесь. Мы, конечно, проведем некоторую подготовительную работу, но окончательный анализ всегда осуществляет лично он. Этот необыкновенный человек работает как машина, без выходных и, можно сказать, двадцать пять часов в сутки!

На одухотворенном лице Михаила Петровича выразилось самое неподдельное восхищение. Все было ясно. Евгений вернулся к себе и начал созывать персонал, начиная с Зощенко и кончая техничками.

Титаническая работа закипела. Десятки людей облепили все имевшиеся в конторе столы, а заодно и в столовой. Повсюду вываливали наружу пыльное содержимое шкафов. Длинные обозы папок перемещались с места на место. Слитный треск множества счётов перекрывала лишь дробь пишущих машинок. Ручейки свежеотпечатанных бумаг постепенно собирались в весомые кипы, относимые Михаилу Петровичу. Тот без устали, без перекуров, без сна и даже, кажется, без еды все это вычитывал, следя, чтобы не было помарок и опечаток. Такие материалы безоговорочно возвращались на переделку. Иногда он что-то выписывал в тетрадку или подсчитывал на логарифмической линейке, после чего диктовал несколько строк Антонине Ивановне, лучшей машинистке в конторе, приданной ему Евгением. Каждое утро уборщицы отправляли в печи килограммы окурков и горы мятой, порванной, испорченной бумаги. Над крышей конторы курился едкий дымок.

С непривычки люди валились с ног, как после сверхурочной работы в шахте. Слепко, всклокоченный, со слезящимися глазами, подписывал и подписывал одеревеневшей рукой бесконечную вереницу документов, давно отказавшись от попыток вникнуть в их содержимое. На шестой день, вечером, все внезапно закончилось. Груз разноцветных папок с результатами этой героической деятельности торжественно перенесли в специально подогнанный из города грузовик. Сам Михаил Петрович, чрезвычайно любезно со всеми распрощавшись, уселся в кабину, бережно прижимая к животу отощавший портфель с одной единственной тонкой папочкой внутри – результатами его собственного анализа положения на шахте. Для всех прочих содержимое ее являлось полнейшим секретом. Антонина Ивановна на настойчивые вопросы ничего сказать не смогла, оправдываясь тем, что невозможно одновременно быстро печатать и вникать в смысл печатаемого. Любопытным оставалось только идти отсыпаться.

Поздней осенью вернулось вдруг бабье лето. Погода установилась сухая, теплый ветерок нежно перебирал опавшие листья под оголившимися уже тополями. В район прибыл замнаркома. То с одной, то с другой шахты начали приходить странные, неправдоподобные, пугающие слухи о его посещениях. Кого-то он якобы хотел расстрелять на месте, кому-то просто съездил по морде и всюду находил самые тяжкие, тщательно скрывавшиеся упущения.

И вот высокое облако пыли заклубилось над проселком, ведшим из города на двадцать третью шахту. Кстати сказать, пыль была непременной частью жизни этого степного края. Хозяйки привыкли ежедневно шуровать мокрыми тряпками и выбивать во дворе одежду. Чуть только земля просохнет – и пожалуйста: два шага ступишь, а сапоги уже серые. Не только сапоги или, там, кепка – каждый вычурно вырезанный листок лебеды, каждая травинка покрыты были равномерным серым слоем. Из-за тончайшей взвеси, постоянно наполнявшей воздух, заходящее солнце грозно заливало полнеба багровым цветом, а то вдруг расцвечивало на мгновение полной радугой, отчего местные частенько хвастались друг перед другом, что нигде на свете нет таких прекрасных закатов. Пылевая кулиса неуклонно приближалась. Перед нею несся на огромный скорости черный лакированный лимузин. Позади угадывалось множество разномастных легковушек и автобусов. Минута – и пылевая туча накрыла шахту, машины, взвизгивая, заполнили весь двор. Дверца лимузина резко распахнулась, и из недр его вышел сам замнаркома. Тут же из остальных машин повыскакивали деловитые товарищи с портфелями и выстроились боевым клином за его спиной. Как только построение было закончено, клин мерно двинулся к неказистому зданию конторы. Изумленные работники шахтоуправления взирали на это изо всех окон.

Свита московского гостя состояла из наркоматовских чиновников, трестовского руководства, сотрудников промышленных отделов обкома и райкома. Всего – человек сто или даже больше, обалдевших от внезапной осенней жары и тряски. Зачем они все явились на шахту? Ответить мог бы только сам Аванесов. И он бы, верно, ответил, что так ему по рангу положено и все эти специалисты нужны, чтобы оперативно решать любые задачи, и еще много чего сказал бы товарищ Аванесов, если бы его спросили. Но какие же могли быть вопросы?

Слепко почувствовал некоторую слабость в животе.

– Надо идти встречать, – пробормотал Зощенко. Выглядел Петр Борисович каким-то выцветшим, рот нервически скосился на сторону. Вышли на крыльцо. Аванесов, в полувоенном френче и галифе, мрачный, с искаженным яростью оливковым лицом, остановился перед Евгением, вроде бы совершенно его не узнавая и не замечая протянутой руки.

– Ты! Как твоя фамилия? Ты начальник шахты? – ткнул он пальцем ему в живот.

Евгений что-то ответил.

– Так, Слепко, подавай сюда маркшейдерский план и прочее! Не готов? Все это к нашему приезду должно уже было лежать тут в раскрытом виде!

Когда столы были вынесены и бумаги на них разложены, вперед выдвинулся десяток наркоматовских спецов. Аванесов же отошел в сторону, безучастно разглядывая окрестности. За его спиной выжидающе застыл Михаил Петрович.

Градом посыпались вопросы: «Какая длина очистной линии забоя? Сколько подземных участков на шахте? А сколько всего? Сколько навалоотбойщиков? Каковы вскрытые запасы?» Отвечать взялся Зощенко. Это он умел. Внезапно Аванесов подскочил к Евгению и заверещал пронзительным фальцетом:

– Как твоя фамилия?!

– Слепко…

– Ты, Слепко, все эти цифры обязан наизусть знать, так что подними тебя ночь за полночь, ты и тогда должен без запинки их декламировать! А я лучше тебя знаю, что на твоей гребаной шахте творится!

И он выкрикнул несколько цифр, верных цифр, ясно показывавших всю серьезность ситуации, – без сомнения, результат работы Холмского. Наркоматско-трестовская толпа одобрительно загудела.

– Я прекрасно все это знаю, товарищ замнаркома. Разрешите доложить, какие меры для выхода из прорыва мы наметили в первую очередь?

– Да ты и фамилии своей не помнишь, чего ты там еще намечать можешь? Меры они наметили, разгильдяи! Скажи лучше, когда план выполнять будешь? – разносился по окрестностям визг Аванесова.

– Товарищ замнаркома, мы стараемся, но…

– Стараетесь! Вижу, как вы стараетесь, мандавошки сонные! Никогда у вас ничего не выйдет, тут напор нужен, натиск, пыл! Ты понимаешь, я тебя спрашиваю?! Нет, ничего ты не понимаешь! – волосатый кулак Аванесова мелькал перед самым носом Евгения. – Слюнтяи! Работнички! Распустились вконец! Я вас приведу в чувство, добыча как по маслу пойдет! Прорыв у него… Это ты у меня прорыв! Расселись тут и животы себе чешут! Напор нужен, понимаешь? Штурм! Чтобы сейчас же всех в лаву! Все как один! Поголовно! Понятно тебе, да? И чтоб план у меня был! А если не хватает чего… Знаю, что не хватает, чем сможем – поможем. Только без нахрапа у меня! И чтобы план был! Понял?!

Вдруг, словно потеряв всякий интерес к Евгению, замнаркома повернулся, пнул сапогом подвернувшийся стул и широко зашагал к своей машине. Через минуту во дворе остались только Слепко и Зощенко. Несколько листков из рассыпавшихся папок порхало в сером мареве.

После подобных налетов Аванесов устраивал закрытые ночные совещания, на которых его приближенные подробно разбирали ситуацию на очередной шахте и определяли, какое воздействие требуется применить в смысле материальной помощи и административных выводов. Специальная группа немедленно воплощала принятые решения в пункты приказа по наркомату, который таким образом непрерывно дорабатывался, с тем чтобы уже из Москвы ударить, подобно пучку разящих молний.

Невыспавшийся Слепко, придя на следующее утро в контору, обнаружил там Михаила Петровича, не столь любезного, как прежде, но настроенного скорее саркастично.

– И когда же вы намерены выполнить указания товарища Аванесова? – поздоровавшись, спросил он.

– Извините, не понимаю, о чем речь.

– Давая вам вчера характеристику, Карен Саркисович оказался, как всегда, прав. Вам были даны совершенно четкие указания. Надлежит немедленно мобилизовать всех, кто бездельно болтаются тут по поселку, и – в лаву! Дополнительно вам будут приданы сотрудники аппарата треста и управления общественного питания. Чтобы завтра все они были под землей. Позаботьтесь об организации работы, инструменте, спецодежде и прочем. Фонари задействуйте, какие есть, еще немного подошлем к вечеру. Не забудьте только поставить их на зарядку. И перестаньте вы, наконец, спать!

– Но какой во всем этом смысл?

– Как это какой смысл? Выполнение и перевыполнение государственного плана!

– Ну хорошо, положим, сейчас мы план выполним, а что завтра? Не могу же я все время держать в лаве сотрудников общепита!

– Вы, Евгений Семенович, человек в целом неглупый и сами должны все понимать. На вашей шахте налицо проблемы, накопившиеся за годы расхлябанности. Капитальные выработки требуют срочного ремонта, оборудование изношено, дисциплина не на высоте, и рабочих не хватает. В результате штурма вы увидите, чего можно добиться даже в таких сложных условиях. Да, через пару недель прикрепленный персонал вернется на свои обычные места. Но для вас на этом штурм не закончится, и не дай вам бог, если выработка вновь снизится!

– Но как?

– А как хотите! Что реально нужно будет – дадим. Канат там у вас на Восточном заменить нужно, лесу малость подбросим. Но вы и все ваши подчиненные должны работать так, как требуется, а не так, как привыкли, иначе – пеняйте на себя!

После ухода Холмского Слепко приуныл. Что такое штурм, он представлял себе очень хорошо и ожидал самых катастрофических последствий. Еще несколько дней назад, он рассчитывал, что за полгода, самое большее – за год, проведет реконструкцию, которая позволит не просто подтянуть на время добычу, но, так сказать, поставить шахту на рельсы устойчивого развития. Теперь все шло насмарку, и не с кем было посоветоваться. «Телеграмму послать Федору в Москву? Глупо. Не писать же, в самом деле, что комиссия во главе с самим замнаркома пытается угробить шахту, обвиняя при этом меня в разгильдяйстве. Какая жалость, что Климова нет!» Вернувшись летом из Москвы, Слепко узнал, что сменилось все областное руководство, в том числе и у них в районе. Шептали всякое. Что до Климова, то его как раз повысили: перевели вторым секретарем в обком. Обращаться к нему, как прежде, запросто, стало неудобно. Обычно его очень выручали разговоры с женой, но в производственных вопросах она помочь не могла. Вконец изведясь, Евгений решился переговорить с Зощенко. Тот сидел в своей заваленной бумагами норе и методично проверял разнарядку на следующий день. О грядущем штурме он уже знал.

– Что же я могу вам сказать, Евгений Семеныч? Вы и сами все прекрасно понимаете, не впервой, – развел он руками, выслушав сбивчивые откровения молодого начальника.

– Именно что понимаю! Понимаю, что это безобразие! Раньше, когда еще десятником был, думал, что это вы во всем виноваты, что штурмы эти – махровое проявление вашей неспособности и непрофессионализма!

Зощенко расхохотался, неожиданно легко и беззаботно:

– А теперь кто-то подумает то же самое о вас!

– Спасибо, утешили. Вам смешно…

– Что же еще делать остается? Мой вам совет: отнеситесь к происходящему философически, как к природной катастрофе, что ли, вроде землетрясения. Рубакин с Кзьминым целых три года уберегали нас от этой напасти, но теперь все так сошлось… Аванесов этот…

– Рубакин с Кузьминым? Да что вы такое говорите?

– Довольно толковые ребята, несмотря ни на что. Не судите по всей этой буффонаде и свистопляске. Их положение гораздо опаснее, чем у нас с вами. Можно сказать, на канате танцуют. Хотя, конечно, канатоходцы они знатные.

– Я как-то не привык рассматривать свое положение с точки зрения большей или меньшей опасности! – покривил душой Евгений.

– Привыкайте, – улыбнулся Зощенко.

Еще затемно из города начали прибывать грузовики, под завязку набитые привлеченными, по большей части женщинами. Никто из них в шахту никогда прежде не спускался. Не без нервотрепки удалось переодеть их в робы и вооружить инструментом – кайлами и лопатами. Зощенко лично провел инструктаж по технике безопасности, сведенный, в основном, к требованию никуда в одиночку не ходить и руками ничего не трогать. Молодой инженер Шевцов показал, как пользоваться аккумуляторными фонарями. Многие женщины не умели держать кайло в руках, а некоторые едва могли приподнять это самое кайло. В конце концов основную массу направили на погрузку угля, а мужчины пошли на крепеж. Слепко чувствовал себя отвратительно. Философического отношения к этому безобразию у него так и не возникло, его просто-таки мутило от злости на всех и вся.

– Видимо, сдаю, – прошептал он и отправился докладывать в трест. Вместо обычных трехсот двадцати человек он спустил под землю шестьсот пятьдесят. Впрочем, из-за множества неувязок вовремя отпалить все восемь забоев не удалось, и погрузка угля началась с большим опозданием. Порожняка, естественно, не хватило. В довершение ко всему, на Северном «полетел» привод главного конвейера. Начальники участков, десятники, механики и бригадиры, взмыленные, носились по выработкам, хрипло орали и матерились безбожно. Наступил хаос. Еще через час-полтора в этой дикой неразберихе сам по себе, без участия начальства или, лучше сказать, несмотря на его участие, начал прорисовываться какой-то новый порядок. Забои все-таки отпалили, подшипник на приводе заменили, вагонетки как-то нашлись, и уголь пошел. В атмосфере всеобщей истерической приподнятости, при утроенном числе навалоотбойщиков темп добычи круто рванул вверх. Груженые составы один за другим громыхали по штрекам и квершлагу. Натужно ворочался рудничный двор. Каждые сорок секунд четырехтонный скип опрокидывался в бункер. Шестидесятитонные «углярки», тяжкими рывками перемещаясь под погрузочными желобами, принимали грохочущую лавину в свои ненасытные утробы.

– Всегда бы так, – проорал Евгений начальнику Восточного участка Романовскому, чуть сослепу не сбившему его с ног, – каждый день, каждую смену!

– Пошло, Женька, пошло! Это ж, …, совсем другое дело! – крикнул Романовский и исчез во мраке.

Слепко решил наведаться на Западный участок, где трудились трестовские. Любопытно было посмотреть, что там и как. Уже по переполненному конвейеру на главном бремсберге он понял, что там все нормально. Женщины, большей частью молодые, стояли вперемешку с кадровыми рабочими в седьмой лаве. Лопатами они махали на удивление споро. Мужики остервенело грузили, упираясь изо всех сил. Ревнивый задор распалил и тех и других. Взгляд Евгения привлекла ладная бабенка, работавшая с краю. Чем-то она показалась ему знакомой, несмотря на совершенно черное, лоснящееся лицо. Длинная прядь волос, слипшаяся от пота, выбилась из-под небрежно повязанной косынки. Завидев начальника, она выпрямилась, опираясь на лопату, и широко, белозубо улыбнулась. Евгений, слегка приобняв ее, крикнул:

– Давайте лопату, я поработаю, а вы пока отдохните!

– Коли охота пришла, возьмите лучше другую и становитесь рядом, товарищ начальник!

Она ловко вывернулась из его рук и продолжила грузить.

Евгению пришлось взять свободную лопату и встать рядом. Рукавиц у него не было. Первые броски, легкие и свободные, доставили ему одно только удовольствие. Но уже через полчаса поясницу непереносимо ломило, на руках вздулись пузыри, а лопата, казалось, потяжелела раз в десять. Он старался не подавать виду, стиснул зубы и продолжал. А молодка, как ни в чем не бывало, валила полными совками, не выказывая ни малейшего признака усталости.

– Черт знает что такое, барчуком стал, отвык, – бормотал он себе под нос.

А проклятая девка еще и крикнула ехидно:

– Держись, начальник! Перетерпится, потом легче будет, увидишь!

Оставалось только скрипеть зубами. У него имелось, конечно, множество совершенно неотложных дел, но бросить лопату вот так, у всех на глазах, было невозможно. Через два часа все казалось ему как в тумане, но спина и руки действительно перестали болеть, а лопата двигалась как бы сама, по собственной воле. И он дотянул до конца смены, когда уголь вдруг закончился и конвейер остановился. Они веселой гурьбой зашагали к клетьевому стволу. Тут только Слепко изумленно понял, где он раньше видел эту девушку. Это была «прекрасная Лариса», вечно наманикюренная и благоухающая дорогими духами секретарша Рубакина.

Замнаркома уехал, прислав напоследок, уже с поезда, зубодробительную телеграмму в трест «для поднятия духа». Сразу же вслед за этим привлеченных отозвали, и добыча резко упала. Во время штурма подготовительные работы, само собой, не велись, несколько лав отработались подчистую. На Западном подрезали даже предохранительный целик конвейерного штрека. Все выработки, шедшие по углю, оказались опасно расширенными из-за хищнической отпалки бортов и, как нарочно, в наиболее подозрительных местах. Там срочно требовался дополнительный крепеж. Ко всему, два конвейерных привода и одна лента пришли в полную негодность, а заменить было нечем. То есть непонятно было, за что хвататься. Тут рабочие обнаружили, что их заработки за штурмовые дни упали вдвое, – деньги пришлось разделить с гостями. Резко возрос процент прогулов, многие ударились в запой, кое-кто уволился. Евгений и сам не мог избавиться от хандры. Он часто теперь ловил себя на том, что сидит без дела и смотрит в одну точку. То же происходило на других шахтах, все ощущали безысходность, словно над бассейном нависла свинцовая туча. И гроза разразилась. Из наркомата прибыл фельдъегерь с многостраничным приказом, подводившим итог выводам приезжавшей комиссии. Ситуация на каждой шахте была досконально разобрана, и оргвыводы сделаны. Рубакина сняли. Вместо него временно исполняющим обязанности назначен был Кузьмин. Также уволена была почти треть начальников шахт. Слепко получил «строгача с занесением» – «за провал плана добычи первого полугодия, срыв подготовительных работ и развал трудовой дисциплины». Сперва он просто не мог поверить в такую несправедливость, в глазах потемнело и защипало. Ему, руководившему шахтой едва больше месяца, испоганили личное дело! За что? За то, что надрывался как проклятый? Правда, план действительно был провален, но что же он мог поделать? Нехватка рабочих, частые аварии, износ механизмов… Безвольно забыв о старой неприязни, он побежал к Кузьмину.

Сильно разжиревший за последнее время врио управляющего принял его холодно. Выслушав с кислой миной и не глядя в лицо путаные реляции начальника двадцать третьей шахты, он заявил, что не намерен вытаскивать из болота неумелых горе-руководителей и вынужден официально предупредить, что если ситуация в самое ближайшее время не нормализуется, таких руководителей придется снимать. Слепко, чтобы только не быть одному, поплелся к Зощенко. Когда он вошел, Петр Борисович сидел за своим столом и напряженно вглядывался в дождь за окном. Евгений уже не раз замечал за ним эту привычку. На приход начальника главный инженер даже не обернулся. На проникновенный же вопрос: «Что теперь делать?» ответил весьма уклончиво и самыми общими фразами. Причем меланхолично заметил, что перед штурмом план добычи стабильно выполняли на девяносто четыре процента, а штат рабочих укомплектован был на девяносто три процента. Следовательно, все нормально, потому как против арифметики не попрешь, и нужно только побыстрее исправить причиненный штурмом вред. Прежде Слепко, наверное, наорал бы на него, кулаком бы по столу постучал, а теперь просто хлопнул дверью. Он очень беспокоился за жену, ходившую на четвертом месяце.

В парткоме толпился народ. Казалось, там ожесточенно спорили, но едва вошел начальник шахты, все умолкли.

– О чем шумим? – бодро поинтересовался Евгений. Присутствовавшие замялись.

– Вот, товарищ начальник, пришли эти гады с заявлениями на расчет, – прохрипел парторг. Евгений опешил. Вокруг стояли опытные трезвые работники, что называется, золотой запас.

– Товарищи, в чем дело, вы почему уходить решили? – стараясь говорить уверенным тоном, спросил он.

– Потому решили, что нельзя больше здеся! – закричал один. – Почему я должен всю жисть на восьми метрах со всей фамилией помещаться? А теперя вообще концы с концами свести не могем, на черный хлеб и воду перешли! – мужик заплакал, размазывая сопли кепкой. Заговорил другой:

– Тут и до тебя, пацан, начальнички всякие бывали, это верно! Только такого бардака, как сейчас, я не упомню! Ты, б…, выслуживаешься, штурмы устраиваешь, цирк бим-бом московскому начальству кажешь, а шахту вконец за месяц развалил, рабочий класс голодовать заставил! Ну, ничего, посмотрим еще… Разберется советская власть со всякими вредителями, которые тут производство портят, разберется! – рабочий отвернулся и сплюнул на пол.

Евгений почувствовал, как земля уходит из-под ног. Он, не попрощавшись, вышел, привалился к стенке в коридоре и услышал, как тот же рабочий забасил в ответ на какие-то слова парторга:

– А он что, нуль без палочки? Не виноватый он? А я говорю – виноватый! Потому как его начальником тут поставили. Без его согласия небось никаких штурмов не было бы!

Увы, зерно истины тут имелось: «строгача» можно было схлопотать безо всякого штурма.

Наутро Слепко, прихватив парторга, поехал в райком. Второй секретарь Поспелов, сдобного вида человек со сладким, но непроницаемым выражением лица, внимательно выслушал монолог о концентрации всех сил, совете со старыми рабочими и решении проблем всеобщими усилиями. Пока Евгений не выговорился, он кивал, улыбался и быстро записывал в блокнотик. Парторг, кадровый пролетарий, добавил от себя пару криво срубленных фраз. Но Поспелов сказал только:

– Вот и прекрасно, идите товарищи, работайте!

– А как вы относитесь к нашей идее насчет совещания? – пролепетал Евгений.

– Нечего совещаться, работать надо, прозаседались уже до опупения. А не можешь – так прямо и скажи, замену быстро найдем!

Евгений отправил на своей машине пожилого парторга, а сам пехом зашлепал по подернутым ледком лужам. Спешить ему было некуда. Он брел по проселку, по-стариковски шаркая ногами, и думал о том, что он бредет на эту чертову шахту по грязному проселку, шаркая по-стариковски ногами. А на хрена это все ему сдалось? Что это за жизнь у него такая? По дороге он промочил ноги и отправился прямо домой, рассчитывая хорошенько выспаться, но вместо того до света провертелся в койке без сна. Как обычно, он встал по гудку, пришел на шахту, сел за свой стол, спросил чаю и… ничего делать не стал. Все было бессмысленно.

Дни побежали за днями, на рысях приближалась зима, и рутинная текучка вновь закрутила, заморочила его. Текучка – это великая сила. Через месяц-другой последствия штурма как-то сами собой затянулись. Там удалось домашними средствами подлатать конвейерную ленту. Здесь нашли где-то лесоматериалы и кое-как закрепили, казалось, окончательно загубленный штрек. А решением крупных проблем, в конечном итоге, должен был заниматься трест.

Как-то выйдя подышать на сон грядущий, Слепко ужаснулся бессмысленности своего существования и решил начать с утра новую жизнь, чего с ним давненько уже не случалось. Первым делом он спросил Зощенко о судьбе черновых наметок модернизации шахты, которые передал тому для доработки полгода назад. К немалому удивлению Евгения, оказалось, что, в полном соответствии с его руководящими указаниями, ведомством главного инженера подготовлен обширный проект, который Зощенко как раз сам собирался представить на его рассмотрение. Слепко заперся, чтобы не мешали, у себя в кабинете с объемистым томом, переплетенным в синий коленкор. Положение оказалось еще хуже, чем показала наркоматовская проверка. Фактически нужно было вновь восстанавливать всю шахту. На это требовались годы. Впрочем, проект намечал некий первоочередной этап, куда вошло все, что при крайнем напряжении сил можно было сделать сравнительно быстро. Новая надежда забрезжила перед Слепко. Главными жизненными задачами для него стали: перемещение участковых подстанций к очистным забоям, ликвидация канатной откатки и устройство «пассажирских» подъемников на уклонах. Кроме того, требовалось заменить весь высоковольтный кабель, смонтировать новую сигнализацию и решить множество других, сравнительно мелких задач. Заброшенный было под шкаф «План первоочередных мероприятий» оброс вычерченными тушью схемами, расчетами, дополнениями и исправлениями, после чего заново отпечатан в трех экземплярах. Значительную часть работ шахта могла выполнить своими силами, кое-что из оставшегося уже было твердо обещано трестом. Но немало требовалось сверх того, включая остродефицитные материалы – тот же кабель, например.

Николай Антонович Кузьмин был, как и Зощенко, человеком старой формации, но выглядел он гораздо моложе, современнее. Ему удалось благодаря острому аналитическому уму прекрасно вписаться в новый расклад. В стесненных и чрезвычайно опасных условиях того времени, будучи довольно грамотным инженером, Николай Антонович старался по возможности обеспечивать нормальную работу треста, привычно прячась за широкую спину Рубакина. Тот в горных науках не смыслил ничего, поскольку не имел никакого образования, но был зато выдающимся стратегом и тактиком, собаку съевшим в аппаратной игре. Теперь же Рубакина выбили из седла, а на место Климова, мужика неглупого и опасного, но имевшего свою ахиллесову пяту – наивный большевистский романтизм, поставили Поспелова, от одной мысли о котором у Кузьмина сосало под ложечкой. Тут чувствовался настоящий волчий оскал. Трезвый анализ ситуации показал, что сидеть нужно тихо, как можно тише, чутко реагируя на самые слабые дуновения сверху и немедленно, без задержки, спуская эти самые дуновения на шахты, тогда как любые инициативы снизу, напротив, решительно пресекать. Лозунг текущего момента был: «Осторожность, осторожность и еще раз осторожность».

Отправив с нарочным свой «План первоочередных мероприятий» в трест, Слепко первые пять дней дисциплинированно ждал звонка оттуда. Следующую пятидневку он регулярно названивал туда сам, но прояснения ситуации не добился. Пришлось скрепя сердце жаловаться Поспелову. Как ни странно, это возымело немедленное действие, и в тот же вечер Кузьмин позвонил сам. Любезно справившись о семействе и здоровье, он как бы в шутку заметил:

– Какой вы, оказывается, склочный человек, товарищ Слепко. Не успели прислать свой фундаментальный труд, как уже ябедничать начали.

– Никто не ябедничает! Мы разработали важнейшие технические мероприятия, а вы как главный инженер треста обязаны их рассмотреть, а не держать целый месяц под спудом!

– Важнейшие мероприятия, говорите? Это как еще поглядеть. Может быть, вместо того чтобы грамотно решать свои вопросы, вы просто пытаетесь переложить их на нас?

– Я прошу вас рассмотреть только то, что относится к компетенции треста. Пожалуйста, дайте резолюцию!