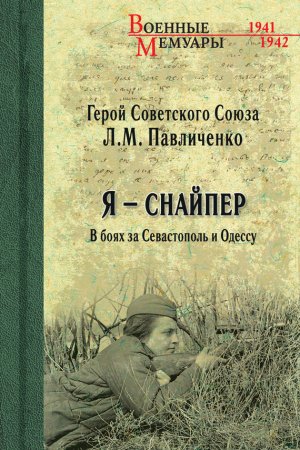

Я – снайпер. В боях за Севастополь и Одессу Павличенко Людмила

– Служу, – ответила я.

– Вот здорово! – подмигнул он своим товарищам. – Это мы хорошо попали. Санинструктор просто замечательный. Честное слово, красавица – глаз не оторвать. Будем знакомы. Я – Леонид. А ваше имя?

– Людмила.

– Ну, Люда, не хмурься, будь приветливее с моряками. За нами не пропадет.

– Тогда придется вам встать передо мной по стойке «смирно» и доложить командиру о себе, как это полагается по Уставу.

– А где командир? – Леонид оглянулся.

– Командир я.

– Да брось ты, Люда, валять дурака. Что за шутки у тебя неуместные?..

Пришлось строго объяснить ребятам, кто здесь начальник. Сильно недоумевая, они все же встали по стойке «смирно», представились, как положено, и выслушали мое первое командирское наставление. Удивленное выражение не сходило у них с лица. Похоже, морпехи ожидали, что вот-вот досадное недоразумение разрешится, и присутствующие вместе с ними будут смеяться над этой нелепой – на их взгляд – ситуацией. Ведь не может же такого в нашей армии быть: женщина – командир снайперского взвода.

Впоследствии и Леонид Буров, и трое его друзей в боях проявили себя наилучшим образом. Конечно, за неделю обучения настоящими сверхметкими стрелками они стать не могли. Но первоначальные приемы обращения со «снайперкой» освоили и стреляли под моим руководством (я рассчитывала расстояние до цели и показывала им, как нужно регулировать барабанчики на оптическом прицеле) неплохо, особенно – при фронтальных атаках противника. Храбрые они были люди, и жаль, что Буров так рано погиб…

Хутор Мекензия, или «Лесной кордон № 2», находился на плоской вершине горы, поднимавшейся на 310 метров над уровнем моря. Его окружал лес с густым подлеском из обычных крымских кустарников: можжевельник, грабинник, «держи-дерево», кизил, шиповник. Усадьба егеря состояла из нескольких небольших одноэтажных строений, огорода и сада, примыкающих к ним. Старый господский дом, давным-давно превратившийся в руины, располагался недалеко от нее, но из-за деревьев был почти не виден. Случилось так, что позиции наших и немецких войск возле хутора стали узловым пунктом в третьем секторе Севастопольского оборонительного района. Он стоял на стратегически важной дороге, которая вела в долину Кара-Коба. Заняв ее, противник смог бы выйти в тыл защитникам города с восточной стороны. Кроме того, отбросив наши части далеко от хутора, немцы пробили бы себе путь и к железнодорожной станции «Мекензиевы горы», оттуда – на северный берег самой большой и длинной бухты, что предрешило бы судьбу города.

В первых числах ноября фашисты захватили сам хутор Мекензия, но дальше пока не продвинулись. Они накапливали там силы для нового удара. Советское командование считало необходимым выбить противника оттуда, и ожесточенные схватки за хутор шли в течение двух недель, практически до конца ноября 1941 года. Здесь бойцы и командиры 54-го имени Степана Разина стрелкового полка впервые пролили свою кровь за легендарный Севастополь. Случилось это на рассвете 12 ноября. Наш батальон вел бой на рубежах севернее хутора. Командир дивизии генерал-майор Коломиец приехал на командный пункт полка, чтобы наблюдать за сражением. Оценив обстановку, он поставил «разинцам» боевую задачу: утром 14 ноября атаковать фрицев, окружить их на хуторе и уничтожить, взяв этот пункт под свой контроль.

«Итак, первая наша серьезная контратака под Севастополем, – писал впоследствии комдив славной 25-й Чапаевской Трофим Калинович Коломиец. – Вся артиллерия третьего сектора открывает огонь по переднему краю противника и его ближайшим тылам в районе Черкез– Кермена (совр. село Крепкое. – Примеч. сост.). Я заранее перебрался на КП второго батальона “разинцев”, который наносит удар. И оттуда наблюдаю за атакой. Началась она успешно. Роты стремительным броском достигли первой линии немецких окопов. В течение нескольких минут противник смят. Пока вторая и третья роты преследуют гитлеровцев, мечущихся по лесу, первая перерезает дорогу Черкез-Кермен – хутор Мекензия. Начинается окружение хутора.

Засевшие там фашисты яростно сопротивляются. Огонь такой, что нашим бойцам проходится залечь. Гроссман (начарт 25-й СД. – Примеч. сост.) помогает им артиллерией. Но пока артиллеристы подавляют сопротивление гитлеровцев у хутора Мекензия, немецкая пехота появляется со стороны Черкез-Кермена, однако “разинцы” держатся стойко, и фашистская атака захлебывается. Потом от Черкез-Кермена подходят свежие немецкие части, и все начинается сызнова. С нашей стороны вводятся в бой два резервных взвода. Но этого явно мало. Майор Матусевич решает снять с подступов к хутору одну роту и контратаковать ею вражеский резерв… Бой продолжается более трех часов. Полностью выполнить свою задачу “разинцы” так и не смогли. Однако немцы понесли настолько чувствительные потери, что потом дней пять не предпринимали против нашей дивизии активных действий…»[17]

Глава 8

Лесными тропами

Однако хутор Мекензия оказался крепким орешком.

Последнюю атаку на него советские части предприняли утром 22 ноября. «Разинцы» наступали вместе со Вторым Перекопским полком морской пехоты. Противник сопротивлялся отчаянно. Морпехи смогли захватить дорогу от хутора к деревне Черкез-Кермен, но дальше не продвинулись. К середине дня боевые действия с обеих сторон прекратились. Хутор остался в руках у фрицев. «Чапаевцы» закрепились на высотах 319,6—278,4—175,8, расположенных на один километр западнее этого злополучного хутора.

Так закончился первый штурм Севастополя, который продолжался 25 суток. Практически никакого успеха оккупанты при нем не достигли. Им удалось потеснить защитников на 3–4 километра в первом секторе обороны восточнее рыбацкого поселка Балаклава и на 1–2 километра в третьем секторе СОР у деревень Дуванкой, Черкез-Кермен и хутора Мекензия.

Началась относительно мирная жизнь на рубежах обороны.

Они протянулись на 46 км по крымским долинам и горам, заросшим лесом, от берега моря у Балаклавы до реки Бельбек, мелкой и бурливой. Такую же протяженность имела и нейтральная полоса, с двух сторон обозначенная глубокими окопами, извилистыми ходами сообщения, пулеметными гнездами, участками с противотанковыми рвами, минными полями и ограждениями с колючей проволокой (часто «колючку» натягивали прямо по стволам деревьев в лесу). Она достигала ширины в 100–200 метров. Переходы через нее существовали. Совершенно незаметно – особенно ночью – мы, снайперы, а также наши полковые и дивизионные разведчики могли пересечь ее на Мекензиевых горах, то есть по высокому гребню Камышловского оврага (он простирался на несколько километров, начинаясь недалеко от большой деревни Дуванкой[18] и уходя на северо-запад, к хутору Мекензия) и по склонам Темной балки, соседней с оврагом, дно которого действительно заросло камышом.

Этими же переходами пользовались и немецкие разведывательные группы. Бывало, с боем к нам через лес прорывались десятка два автоматчиков, вооруженных пистолетами-пулеметами «MP-40», больше известных у нас под народным названием «шмайссер», хотя никакого отношения известный германский инженер Гуго Шмайссер к этому оружию не имел, его производила фирма «ERMA». Нарвавшись на наше боевое охранение, они поспешно уходили. Приказа преследовать их мы не получали, но для тренировки могли вести прицельную стрельбу, пока фашисты не скроются за деревьями.

Так было и на сей раз. Пороховой дым еще стлался над горами, еще по балкам и урочищам перекатывалось эхо последних выстрелов, когда у окопов второй роты из чащи вышел седой, как лунь, человек в серой цивильной куртке и с котомкой за плечами. Он очень походил на лешего своей сгорбленной худой фигурой и кудлатой бородой, почти достигающей глаз. От неожиданности солдаты снайперского взвода чуть не застрелили его. Он вскинул вверх обе руки и дико заорал: «Я – свой!» В руках он держал раскрытый советский паспорт и какое-то удостоверение в коричневых корочках и с фиолетовой печатью.

Я, опустив винтовку, спросила его, кто он такой, что делает на боевых позициях 54-го полка и каким образом сумел пройти через вражеские дозоры. Старик ответил, будто это совсем не трудно, ибо немцы не заходят в лес далеко, боятся, а он – здешний лесник и обошел их по малозаметным тропам, которые ему одному знакомы. Тут он заплакал. Слезы покатились по белой бороде и стали падать на куртку, перетянутую охотничьим патронташем, правда, незаполненным. Не скрою, в первые минуты я растерялась. Уж очень странным показалось мне данное происшествие. Но Федор Седых почему-то сразу поверил старику. Он убедил меня пропустить лесника к нам, выслушать его рассказ.

Вскоре, за горячим завтраком, доставленным в окопы боевого охранения старшиной, мы обсуждали историю егеря Анастаса Вартанова. Она была весьма трагична, как и многие другие события этой адской войны. Группа фашистской разведки заскочила на лесной кордон № 2, опередив свои строевые части. Им чем-то не понравился сын Вартанова, его внук, да и вся семья лесника. Недолго думая, гитлеровцы расстреляли их возле дома. Сам Анастас, по счастью или по несчастью, с утра уехал в тот день в городское управление, дабы выписать накладные и получить овес и сено для прокорма лесных обитателей зимой.

Теперь, по словам лесника, на хуторе Мекензия разместился какой-то немецкий штаб. Возле дома, под деревьями стояли колесно-гусеничные бронетранспортеры с антеннами и пулеметами на крышах кабин, пушки с тягачами, легковые машины, мотоциклы с колясками. Туда приезжали люди, одетые не только в серо-зеленые мундиры, но и в черные короткие куртки и береты (то есть – танкисты).

Главным постояльцем являлся рослый человек с голубыми глазами, лет сорока от роду. Егерь видел его в парадном кителе с витыми серебряными погонами и при ордене – черно-белом кресте под воротником мундира. Он обитал в комнате расстрелянного Вартанова-младшего и каждое утро обливался водой у колодца, растирался красным махровым полотенцем, энергично делал зарядку.

– Живут в свое удовольствие, – говорил Анастас, собирая ложкой остатки перловой каши на дне котелка. – А ведь должны бояться.

– Кого? – спросила я.

– Русских, – ответил Вартанов. – Мне говорили, у вас есть какие-то ружья с особыми прицелами.

– Да, есть.

– Надо стрелять. Я покажу место. Хутор будет виден очень хорошо. Между прочим, отсюда недалеко. Через лес, в обход, километров пять. За ночь дойдем свободно.

– Вы хотите идти с нами?

– Очень хочу. Если я не увижу этого, мне незачем жить на белом свете…

Намерение старого егеря покарать врагов за гибель семьи было мне понятно. Я находила это естественным и правомочным. Не может быть никакого прощения захватчикам за их зверские поступки, за бессмысленные убийства мирных жителей. Земля должна гореть у них под ногами. Их надо находить повсюду и уничтожать всеми способами. Анастас обратился за помощью к нам, сверхметким стрелкам, и мы выполним его просьбу, если сведения, сейчас сообщенные им, подтвердят в штабе Севастопольского оборонительного района. Ответ пришел через два дня. Вартанов рассказал мне правду.

Этот запрос отправляла не я, а помощник начальника штаба полка по разведке (или ПНШ-2) капитан Михаил Безродный. Он служил в 54-м полку, кажется, с июня 1941 года и командовал двумя взводами разведки: конным и пешим. От конной разведки теперь ничего не осталось, поскольку лошадей бросили в Одессе. Пешая, сократившись с 46 человек до 25, существовала. Мне и раньше, то есть при обороне Одессы, доводилось взаимодействовать с разведчиками, например, прикрывать их переходы через линию фронта за «языком». Но тогда батальоны нашего полка нередко воевали порознь, на разных участках фронта, и с офицерами полкового штаба я практически не сталкивалась. Теперь, когда «разинцы» собрались все вместе и на довольно тесных позициях, встречи с ними – по крайней мере, с капитаном Безродным – сделались более частыми и весьма полезными.

Капитан одобрил мой план вылазки к хутору Мекензия при том условии, что проводником группы выступит егерь Анастас Вартанов. Однако прежде надо было точно узнать, где пролегает маршрут, какова сейчас ситуация вокруг лесного кордона № 2, с чем там может столкнуться группа снайперов, если выйдет в рейд. На разведку через лес на Мекензиевых горах я пошла вместе с лесником.

Была у меня при этом и другая цель. Пока немцы вели свой первый штурм, следовало думать об отражении их атак на наши укрепления, действовать вместе со всеми, быть в общем строю. При стабилизации фронта наступало время, подходящее для индивидуальной снайперской «охоты». Но как ее начинать, если я совсем не знаю местности, не привыкла вести огонь в горах, покрытых густым лесом? И вообще, что такое этот лес, который стоит зеленой стеной и шумит под порывами буйного морского ветра?..

Рассвет только занимался.

Порыв ветра налетел внезапно. Кроны деревьев закачались, застучали голыми ветками. В рассеивающихся сумерках их можно было счесть ожившими лесными существами, а короткий перестук – их таинственным разговором. Я прислушалась и подняла голову. Над тропинкой склонялся причудливо изогнутый буро-серый ствол клена, называвшегося здесь «ложно-платановым». Несколько крупных оранжевых разлапистых листьев, немного похожих на человеческую ладонь, еще держались там наверху на длинных черенках. Вдруг один из них оторвался и, кружась в воздухе, лег на тропинку прямо у моих ног. Вартанов указал на него рукой: «Возьми. Это – к удаче».

Красивый кленовый лист совсем не подходил к осенней снайперской одежде – камуфляжной куртке грязновато-желтого цвета с коричневыми разводами. Я спрятала его в карман, туда, где лежал индивидуальный санитарный пакет и кусочек рафинада, бережно завернутый в фольгу вместе с щепоткой сухой чайной заварки. Сахар, если его разжевать с заваркой, хорошо подкрепляет силы при многочасовой засаде.

Какая засада ждет меня сейчас, я не знала. Просто шла за лесником по еле заметной охотничьей тропе и присматривалась к лесу. После неоглядных и пустынных одесских степей он представлялся мне идеальным местом для маскировки, но совершенно не идеальным – для меткой стрельбы. Куда полетит пуля, ведь она – не заяц, чтобы петлять между стволами. Как правильно вычислить расстояние до цели при оврагах, невидимых из-за разросшихся повсюду кустарников?

– От кривого клена до колодца – восемьдесят пять метров, – тихо сказал старый егерь. – Запомни, оно тебе пригодится, детка…

Анастас словно бы прочитал мои мысли. Возможно, на рассвете в чуткой лесной тишине они передавались собеседникам, близким друг другу по духу, с необычайной легкостью. Хотя неделю назад я и не подозревала о существовании Вартанова, родившегося в Крыму в прошлом веке в семье обрусевших армян, сто лет верой и правдой служивших императорской семье Романовых, которые имели на полуострове обширные охотничьи угодья.

Вся жизнь Вартанова и его дружной семьи проходила на лесном кордоне № 2 «Хутор Мекензия». Там имелось целое хозяйство: жилой дом на четыре комнаты, летняя кухня, банька, дровяные и хозяйственные сараи, конюшня, теплицы, к которым примыкал огород. Трудился егерь от зари до зари, поскольку лес требует постоянной заботы, но считал себя человеком счастливым, удачливым. Дом – полная чаша, старший сын уже ему помогает, жена – добрая, работящая, младшие дети всегда присмотрены, одеты, обуты. Что же в тот ноябрьский день так не понравилось на его кордоне немцам, будь все они прокляты…

От клена с изогнутым стволом тропинка расходилась в две стороны. Если бы не Вартанов, я бы даже не заметила ее поворота направо. Заросли кустарника высотой под два метра, широко раскинулись тут и, подобно густой вуали, скрывали подлесок. Старый егерь указал на него рукой и назвал это растение: «держи-дерево», или «христова колючка». Согласно легенде, из его веток был сплетен терновый венок для Иисуса Христа. Произрастает оно по большей части в Средиземноморье и на севере Африки, но давно прижилось и в Крыму.

К ноябрю с «держи-дерева» опадают листья и во всей красе предстает его главное оружие – колючки. Великое множество зигзагообразных побегов, длинных и коротких, расходятся в разные стороны от ствола сероватого цвета и на них торчат колючки. Одни – прямые, как игла, другие – вроде рыболовных крючков, острые и изогнутые.

Я неловко повернулась, и такой зловредный отросток немедленно зацепился за рукав моей камуфляжной куртки. Острие вошло в ткань довольно глубоко. Пришлось ломать целую ветку, отчего сухой треск в утренней тишине прозвучал, как сигнал тревоги. С ближайшей акации сорвалась стайка синиц. Вартанов повернулся ко мне:

– Осторожнее, товарищ командир!

Вскоре мы увидели старинный водовод – ржавую трубу сантиметров двадцати в диаметре. Она вела к заброшенному колодцу. На его присутствие указывал и «журавель», поднявший свой хобот к небу. Роща становилась гуще, деревья теснились друг к другу возле источника животворной влаги. Вдруг оттуда донесся хриплый вздох. Лесник замер как вкопанный. Я, не рассчитав расстояние, наткнулась на него.

В колодец – черную яму в земле, кое-как огороженную крупными камнями и наполовину закрытую досками, угодил дикий кабанчик, молодой, со светло-коричневой шерстью и с неотросшими еще клыками. Он не мог выбраться из западни сам, хотя и старался. Увидев нас, лесной житель сделал отчаянный рывок, но вылезти ему не удалось. Повернув голову, он посмотрел на лесника темно-карим печальным глазом и жалобно хрюкнул.

– Хочешь пристрелить? – спросил Анастас. – Свиные котлеты из свежачка, чем не солдатская радость…

– Нет, – ответила я, с любопытством разглядывая подсвинка. – Он мне нравится. Он маленький еще. Пусть живет.

Егерь как-то повеселел. Он подобрал длинную слегу недалеко от колодца, просунул ее под брюхо кабанчика, поднял его, перенес на землю и опустил. Спасенное животное очухалось не сразу. Перевернувшись с боку на бок, подсвинок взвизгнул, точно не верил в свое освобождение. Потом он вскочил на ноги, отряхнулся и, ломая валежник, пустился во весь дух прочь от проклятого места. Только лихо закрученный хвостик и замелькал в кустах.

Я не удержалась от смеха.

Охоту на зверей я не одобряла и не одобряю. Лесные жители кажутся мне беззащитными и несчастными существами перед людьми, вооруженными скорострельными ружьями. Другое дело в стародавние времена, когда князь один выходил с рогатиной против медведя. Этот поединок, на мой взгляд, был более честным и справедливым.

Судя по карте, которой снабдил меня капитан Безродный, за колодцем нейтральная полоса кончалась и начиналась территория, захваченная немцами. Мы присели отдохнуть. Пить воду из колодца, где только что купался подсвинок, не стоило. У меня имелась фляга, наполненная кипяченой водой. Сухой паек, выданный на ротной кухне, состоял из краюхи ржаного хлеба и двух полосок розоватого сала, обсыпанных крупной солью и размолотым черным перцем. Тем и удовольствовались. Вартанов, получивший такой же сухпай, стал рассказывать мне про крымский лес.

Егерь обожал его, знал отлично, и знание это было наследственным, перешедшим к нему от отца. Анастас говорил, что я поступила правильно, отпустив на волю кабанчика, и лес отплатит мне добром, ибо в лесу, как в храме, нужно соблюдать его вековые обычаи и никогда не убивать зря, забавы ради. Я спросила егеря, легко ли найти дорогу в чаще и не заблудиться среди деревьев.

– Легко, – ответил старик. – Ведь они – как люди. У каждого свой характер. Деревья различаются по породам, по возрасту, по времени цветения и плодоношения. Я могу видеть их лица и фигуры. Они очень разные. Если захочешь, ты увидишь тоже…

Трудно было воспринимать всерьез эти рассуждения. Они походили на сказку, на легенду, но я не перебивала Вартанова. Пусть говорит, пусть научит меня лесной жизни. Пока я не понимала ничего и с некоторой растерянностью рассматривала толстые стволы вязов и кленов, обступивших колодец. Ненастное холодное утро добавило им мрачных красок. Не очень-то верилось, что я смогу прижиться здесь и читать загадочную лесную книгу…

К хутору Мекензия мы вышли с северо-западной стороны, когда солнце поднималось. Чтобы лучше увидеть место, пришлось взобраться на дерево. Довольно долго я наблюдала в бинокль размеренную жизнь тыла германской Одиннадцатой армии. По дороге между хутором и деревней Залинкой туда-сюда регулярно двигался немецкий транспорт и люди в куртках и шинелях мышиного цвета. Прекрасно чувствовали себя крымские татары с белыми повязками полицаев на рукавах. Они охраняли шлагбаум возле кордона и приветствовали фрицев, вытягиваясь по стойке «смирно».

Около двенадцати часов дня появилась полевая кухня, и соблазнительный запах мясного картофельного супа донесся к нам. Человек пятьдесят солдат с котелками собрались к кухне. Получив свои порции, они разошлись не сразу, переговаривались между собой, курили, ждали раздачи кофе. Нижним чинам немецкой армии полагался не настоящий кофе, а суррогатный, и запах у него особой приятностью не отличался.

После обеда из дома вышел тот самый голубоглазый офицер в витых серебряных погонах. Во вражеской униформе я уже разбиралась. Это был майор артиллерии, награжденный орденом «Рыцарский крест», а также посеребренным «Штурмовым знаком». Дверь дома, из которой он появился, отстояла от моего дерева метров на сто и точно напротив него, то есть со стороны немецкого тыла. Я отметила это на листе бумаги, прикрепленном к плоской полевой сумке, который назывался «Карточка огня».

Майор закурил сигару и вместе с ординарцем, державшим в руках какую-то папку, сел в легковую машину «Опель-капитан». Подпрыгивая на ухабах, машина поехала по дороге, но не в деревню Залинкой, а к селению Черкез-Кермен. Там, согласно донесениям нашей разведки, располагалась штаб-квартира Одиннадцатой армии и жил ее командующий генерал-полковник Эрих фон Манштейн. Наверное, майор торопился на совещание к своему начальнику– генералу.

На бумаге я изобразила в условном виде всю усадьбу лесника: в виде квадрата – дом, в виде треугольников – скотный двор и сараи, извилистой толстой линией – проселочную дорогу, двумя черточками – шлагбаум на ней. Расстояния между ними указывала на глаз. В центре композиции очутился весьма приметный ориентир – беловатая, испещренная впадинками и трещинами слоистая глыба. Так выходят на поверхность породы известняка, что нередко бывает на склонах и вершинах крымских холмов и гор, относящихся к геологическому типу «куэста».

Ветер в горах – явление практически постоянное.

Я обратила внимание на то, что на деревьях, окружавших хутор, отклоняются тонкие ветки, сильно колышутся листья, над дорогой крутится белая пыль. Значит, скорость ветра умеренная: 4–6 метров в секунду. Недаром снайперская пословица гласит: «Ружье стреляет, ветер пули носит». Если мы выберем эту позицию, то ветер для нас будет боковым, дующим под углом 90 градусов. При подобных условиях и расстоянии до цели в 100 метров расчет снайпера простой: горизонтальная боковая поправка будет 3 сантиметра, в тысячных – 0,15. Правда, есть еще одно обстоятельство: при повышении местности над уровнем моря меняется атмосферное давление (понижается плотность воздуха). В этом случае дальность траектории и полета пули увеличивается. Однако Потапов писал в своей книге «Наставление метким стрелкам», что в горах высотой менее 500 метров – здесь же высота не превышала 310 метров – продольным ветром можно и пренебречь, а вот боковой надо учитывать обязательно, ибо он вызывает значительное отклонение пули от плоскости стрельбы.

Спустившись с дерева, я показала свое произведение Вартанову. Он очень удивился. Объяснять все нарисованное леснику не имело смысла, но с более точным вычислением дистанций егерь помог, указав расстояние от ворот усадьбы до известкового камня – 43 метра. Я спросила его про ветер и услышала рассказ о том, как в ноябре – декабре здесь дуют сильные ветра с севера и северо-востока, которые приносят дожди и туманы.

С подготовкой к операции решили не медлить, поскольку данные могли устареть. После моего доклада капитан Безродный предупредил меня, что в рейде к хутору Мекензия мне предстоит управлять стрельбой всей группы потому, что во взводе много новичков. Баллистические таблицы они наизусть пока не выучили, замечательную книгу А. Потапова в глаза не видали, всех тонкостей ведения меткого огня в горах не знают. Между тем нападение будет внезапным, быстрым, и при нем каждая пуля должна попасть в цель, в том – залог успеха всей операции.

Состав группы определили сразу. В нее, само собой разумеется, попал Федор Седых, которому недавно по моему представлению присвоили звание младшего сержанта. Федор, человек храбрый, во многих боях проверенный, даже в баллистических таблицах кое-как разбирался. Его физическая сила и выносливость были выше всяческих похвал. Посоветовавшись, мы с ним из новичков взяли с собой Леонида Бурова. Бывший морпех проявлял большое старание в службе и в учебе. Видимо, хотел как-то сгладить впечатление, произведенное при первой встрече. Надо заметить, это ему удавалось. Способностями к меткой стрельбе он обладал. Третьим снайпером стал земляк Федора, тоже сибиряк Иван Перегудов. Он пришел в полк с маршевым пополнением еще в Одессе.

Капитан Безродный дал двух солдат из взвода пешей разведки. Они стреляли из всех видов ручного оружия, владели приемами рукопашного боя, не раз ходили к немцам в тыл. Я с ними знакома не была, но ПНШ-2 заверил меня в том, что это – его лучшие люди. В полковой разведке лучшие люди обычно слишком самостоятельны, и я просила капитана разъяснить им, что в рейде никаких глупостей не потерплю, они должны подчиняться мне беспрекословно. Сделал он это в присущей ему иронической манере: «Ребята, предупреждаю вас, старший сержант Людмила Павличенко – девушка серьезная и шуток не любит. Чуть что не так – и получите удар “финкой” в ногу…»

По приказу Безродного разведчикам выдали два новеньких автомата «ППШ-41» и ручной пулемет «ДП» с тремя запасными дисками. Я взяла с собой свою наградную «свету», снайперы – винтовки Мосина с прицелом «ПЕ». Долго думали, чем вооружить Вартанова. Он умел стрелять только из однозарядного ружья системы «Бердан-2» с продольно-скользящим затвором. Этих старинных «берданок» у нас на вооружении, естественно, не было, потому снабдили его обычной «трехлинейкой». Кроме оружия взяли в поход саперные лопатки, боевые ножи, или «финки», фляги с водой, сухой паек, боезапас в 200 патронов и по пять гранат каждому. У меня на поясном ремне, как всегда, находился пистолет «ТТ» с двумя магазинами – шестнадцать выстрелов. Впрочем, если в таком рейде придется пользоваться пистолетом – значит, дело приобрело плохой оборот…

Но пистолет не понадобился.

На рассвете мы подошли к хутору и заняли позиции, согласно разработанному плану, в тылу у гитлеровцев. Я вместе со старым егерем – напротив дома, вход в него держа на мушке; три снайпера – в пятнадцати шагах слева от нее; два разведчика – в пятнадцати шагах справа, их цель – середина поляны и камень-известняк, где останавливается полевая кухня. Ветер поднялся немного позже и дул порывами, усиливаясь до 8–9 метров в секунду. Направление его определилось: под углом 90 градусов к нашей позиции. Я сосчитала поправку для шкалы бокового барабанчика на трубке оптического прицела и показала подчиненным знак пальцами, чтобы они также отрегулировали прицелы на своих винтовках.

Немцы – солдаты очень дисциплинированные – собрались в нужном месте, в нужное время, в нужном количестве. Кухня подъехала в 11.37, приступила к раздаче пищи в 11.50.

Наблюдая за ними в бинокль, я ждала, когда они обступят кухню потеснее. На прицеле держала долговязого унтер-офицера с двумя поперечными полосками на погонах, то есть кандидата на офицерское звание. Он выделялся среди других, что-то громко говорил, рядовые его слушались. Наконец, унтер подошел к повару, разливавшему черпаком суп. Его голова в форменной суконной кепке оказалась точно между тремя линиями в окуляре моего прицела. Пожалуй, момент настал.

Командир всегда стреляет первым, и это – сигнал для остальных членов группы, которые ждут его с нетерпением и немедленно приступают к исполнению приказа, отданного таким необычным способом.

Мы открыли ураганный огонь с трех точек. Пули полетели в серо-зеленую толпу, стали кромсать ее на части, валить врагов на землю. Немцы не имели оружия и не могли ответить нам тотчас. Кроме того, многие уже в первые минуты нападения оказались убиты. В их числе – унтер-офицер и повар, получившие в голову горячий подарок от моей «светы».

Майор артиллерии выскочил из дома, услышав выстрелы и крики. Пуля пробила ему переносицу. Не зря же я столько времени посвятила изучению этой позиции. Старый егерь тоже стрелял, и довольно метко. Он уложил ординарца. Через поляну, покрытую трупами фашистов, мы бросились к дому. Я вытащила документы майора из кармана его кителя, срезала ножом-«финкой» один погон и металлический орден «Рыцарский крест», достала из черной кожаной кобуры у него на поясе офицерский пистолет «вальтер». Разведчики тем временем ворвались в здание, стреляя из автоматов. Они хотели забрать штабные бумаги.

– Партизанен! – раздался крик оттуда.

Связист-ефрейтор больше ничего начальству сообщить не успел, так как получил пулю в грудь. Все, что лежало перед ним на столе: карты, приказы, донесения, книга кодов – досталось отважным бойцам 54-го имени Степана Разина стрелкового полка. Убегая оттуда, они также прихватили с собой туго набитый ранец, висевший на стене, и сняли с груди у валявшегося у дверей часового пистолет-пулемет «МР-40».

Группа покинула место боя столь же стремительно, как и атаковала. Мы бежали через лес почти полтора километра. Уходили на юго-восток по охотничьей тропе, которую знал Вартанов. Он вел нас к нейтральной полосе, но днем ее переходить не следовало. У лесника имелась на примете дальняя заимка: деревянная хибарка, наполовину вросшая в землю недалеко от родника, среди высоких деревьев, с густым подлеском из «держи-дерева» и можжевельника колючего. Там мы повалились на землю от неимоверной усталости. Анастас, который в дом не заходил, а наблюдал за нашими действиями с поляны, благородно вызвался быть часовым. Остальные, улегшись на мягкой рыжей хвое под можжевельником, уснули непробудным солдатским сном.

Часа через три для меня словно прозвенел будильник. Я открыла глаза. В лесу что-то изменилось. Ветер утих, сильно похолодало. Температура воздуха не превышала плюс пяти градусов, и плотное облако, цветом сходное с молоком, медленно опускалось на склоны горы. Деревья, ожидая погружения в него, будто оцепенели, вытянулись вверх. Правду говорил мне старый егерь: они боятся осеннего тумана.

Вартанов вместе с Федором Седых хозяйничали у родника. Они вырыли углубление в земле и развели там небольшой костер. Его дым смешивался с туманом и потому опасным для группы не был. Над костром висел изрядного размера котелок, не наш, а взятый на заимке. Вода закипала. На плоском камне солдаты расставили кружки, фляги, хлеб, нарезанный толстыми ломтями, брикеты пищевого концентрата горохового супа-пюре, которые собирались растворить в кипятке.

Федор с улыбкой показал мне немецкий ранец, в суматохе ловко снятый разведчиками со стены в комнате дома. Добыча пришлась весьма кстати, поскольку содержала продукты, для рядовых защитников Севастополя совершенно недоступные. Я дала разрешение использовать их сейчас. Наверное, это был паек господина майора: консервные банки с сардинами в масле, несколько плиток шоколада, пачки с галетами, палка сырокопченой колбасы, завернутая в фольгу, полулитровая фляга с коньяком. В предвкушении пира разведчики радостно потирали руки. Набег на вражеский штаб нынче представлялся им весьма удачным. Я, по их мнению, имела прямое отношение к этой удаче, и бойцы почтительно разговаривали со мной.

Пока готовился наш обед, я занялась собственными трофеями. Прежде всего, внимательно рассмотрела пистолет «вальтер». Оружие этой системы впервые оказалось в моих руках. У румынских офицеров мне как-то больше попадались довольно неуклюжие австрийские «штайры» образца 1912 года, легкие итальянские «беретты» образца 1934 года, мощные германские «люгер-парабеллумы» образца 1908 года, бельгийские револьверы «наганы» образца 1895 года, которые я вообще не люблю из-за сложностей в перезаряжании их патронного барабана.

«Вальтер Р38», безусловно, являлся одним из лучших изделий германской военной промышленности времен Второй мировой войны. Он был компактным, простым в обращении и уходе, пригодным для выполнения самых разных задач. Пистолет отличало наличие надежного предохранителя. Кроме того, он действовал при мягком нажатии на спуск. Его спусковой механизм допускал стрельбу самовзводом и с предварительным взведением курка. Как потом выяснилось, капитан Безродный тоже положительно относился к «вальтерам».

В документах фашистского офицера удалось кое-что разобрать. Например, его имя, фамилию, дату рождения, места сражений, где майор участвовал. Боевой путь, увенчанный лаврами, пролегал по территории Чехословакии, Франции, Польши. Красивая белокурая женщина, обняв двух мальчиков-подростков, смотрела прямо в объектив фотоаппарата и улыбалась. На обороте карточки чернели четкие буквы: «Mein Herz! Mit Liebe, Annа…» Ее письмо, достаточно длинное, лежало здесь же. Прочитать его я не могла, лишь увидела, что майор написал жене ответ, но отправить его не успел.

«Да, дорогой мой барон Клемент-Карл-Людвиг фон Штейнгель, здесь вам не Франция. Русские без боя своих главных городов не сдают. Так что напрасно вы сюда заявились с танками и пушками…»– подумала я и спрятала вражеские бумаги в свою полевую сумку.

Вартанов и Седых соорудили настоящий стол на плоском камне, открыли консервные банки с сардинами, нарезали колбасу, по алюминиевым мискам, найденным на заимке, разлили суп, а в солдатские кружки – коньяк, разделив его по-братски, на семь порций. Леонид Буров предупредительно подал мне кружку, и бойцы, ожидая моего слова, замолчали.

– Отлично сработали, ребята! Чтоб нам всегда так везло, – сказала я.

Коньяк обожжет горло и согреет внутренности, чужая еда обострит вкус, а походный суп из концентратов, сваренный на открытом огне, покажется самым аппетитным в кругу людей, недавно переживших вместе с тобой смертельную опасность. Есть в таком застолье удивительное чувство единения, и я ценю его высоко. Недаром наши предки, разгромив недругов, пировали на поле боя. Братнину – большую чашу, наполненную вином или брагой, – передавали по кругу, и каждый мог смочить уста сладким напитком победы.

Битый час слушая наши тихие разговоры о том, кто и как стрелял, куда бежал, что интересного видел в краткие минуты схватки, Вартанов молчал, но вдруг возвысил голос. Старый егерь торжественно просил принять его в ряды снайперского взвода, обучить искусству меткой стрельбы, дабы он мог, как мы, уничтожать врага на этих позициях рядом со своим домом, рядом с могилами своих близких. Он говорил, что отныне сердце его успокоилось, а потому в благодарность за это он научит нас, смелых, удачливых, молодых солдат, жить и охотиться в крымскому лесу.

Примерно такое же суждение я услышала от капитана Безродного, когда представила ему рапорт и наши трофеи: немецкие штабные бумаги, документы, найденные при убитом офицере, его орден и майорский погон. ПНШ-2 не скрывал удовлетворения добытыми нами сведениями. Пользуясь его хорошим настроением, я задала вопрос о леснике и рекомендовала принять его на постоянную службу, несмотря на непризывной возраст. Просьбу я подкрепила подарком – пистолетом барона фон Штейнгеля, что произвело нужное действие. Капитан, спрятав подарок в стол, обещал обсудить это дело с командиром полка майором Матусевичем.

В конце концов, добровольно вступившего в ряды РККА Анастаса Арташесовича Вартанова признали бойцом нашего взвода. Позже, в приказе по 54-му полку, нам объявили благодарность за храбрость и находчивость, проявленные при рейде в тыл противника. Всем снайперам – и мне в том числе – записали на личный счет по семь уничтоженных фашистов. Хотя кто их теперь мог сосчитать, тех солдат и унтер-офицеров в серо-зеленой униформе, оставшихся лежать возле расстрелянной полевой кухни? По моей оценке, их было не менее шестидесяти человек: убитых, тяжелораненых (в живот) и легкораненых…

В начале декабря 1941 года в Севастопольском оборонительном районе стояла хмурая, ненастная погода с легкими заморозками по ночам. Это не мешало защитникам города трудиться над усовершенствованием полевых укреплений, которые пострадали в период первого штурма. Долговременные огневые точки отремонтировали, оборудовали их проводной телефонной связью, окопы и ходы сообщения углубили. За работами на передовых рубежах нашей 25-й Чапаевской дивизии наблюдало даже высшее командование. У нас часто бывал генерал-майор Петров, вице-адмирал Октябрьский, члены Военного совета Приморской армии и Черноморского флота.

«Среди густой зелени кустарника спускаемся в ход сообщения, и я веду своих начальников к траншее первой линии обороны, – вспоминал впоследствии наш комдив Т.К. Коломиец. – Извилистый ход почти незаметен сверху. Он проложен под раскидистыми кустами. Лишь кое-где понадобилось перекрыть ход бревнами, замаскировать камнями. Неподалеку от траншеи – развилка. В нише стоит телефонный аппарат. Табличка указывает путь к ближайшему медпункту… Вот и траншея. Нагибаться не нужно – она отрыта в рост человека. Боец из дежурной смены докладывает, что на его участке наблюдения противник ведет себя спокойно. Из траншеи тянется ход в направлении нейтральной полосы, тщательно замаскированный привязанными к колышкам ветками вечнозеленых кустов можжевельника.

– Там – парный окоп, – объясняю я. – Они вынесены у нас вперед на пять-шесть метров. Такие окопы сокращают потери при артобстрелах. Противник бьет по линии траншей, а наши люди впереди. И наблюдать оттуда удобнее.

…В окопе два бойца. Над ними козырек. На подкладках из дерева разложены гранаты и запасные пулеметные диски. На колышке, вбитом в стенку, висит баклажка с водой…»[19]

Появились у нас и ротные, довольно вместительные землянки, вырытые на расстоянии 400–500 метров от передовой. Там устанавливали по две-три печки-«буржуйки» и длинные скамейки вдоль стен, укрепленных досками. Получалось что-то вроде клуба. По вечерам туда собирались солдаты, свободные от несения службы. Там проводили собрания, комсомольские и партийные, политинформации для личного состава, встречи командиров.

Улучшению фронтового быта во многом способствовал ввод в строй банно-прачечного комбината на Северной стороне. Здание обнаружили интенданты и с помощью местного населения отремонтировали его. Теперь походы в баню бойцов с передовой сделались регулярными. При этом им меняли белье, и бич окопной жизни – вши, повального распространения в войсках при обороне Севастополя, к счастью, не получил.

Затишье и переход к позиционной войне требовали от снайперов изменения тактики. Они становились более важными участниками противостояния с фрицами. Непрерывное наблюдение за нейтральной полосой, ведение разведки, охота за вражескими солдатами и офицерами на их передовой линии – вот чем нам предстояло теперь заниматься. Для начала следовало досконально изучить огневой рубеж, отведенный нашему первому батальону, пространство перед ним, в том числе – нейтральную полосу – и те позиции, что устроили для себя фашисты из 132-й пехотной дивизии вермахта.

Находились мы на северном склоне Камышловского оврага, примерно на километр-полтора западнее высоты 278,4. Длинный пологий склон имел причудливую поверхность: небольшие впадины, взгорья, известковые камни. Лес покрывал его неровно, в нем встречались как обширные поляны, так и труднопроходимые чащобы, а еще – завалы из упавших и разбитых снарядами деревьев. Здесь произрастали основные крымские породы: дуб скальный, вяз гладкий, клен Стевена, яблоня лесная, акация белая, бузина черная (между прочим, довольно большое дерево, до шести метров высотой), можжевельник (и дерево, и кустарник). Все эти познания я почерпнула из рассказов Вартанова, который сопровождал меня и Федора Седых, моего снайпера-наблюдателя, в путешествиях по нейтральной полосе и прилегающих к ней некоторых участков на территории, занятой немцами. Мы искали места, подходящие для снайперских засад: закрытых, открытых, основных, запасных, ложных, позиций-«подскока», отводных (то есть предназначенных для быстрого отхода).

Разветвленные и глубокие ходы сообщения, прорытые в каменистой почве полуострова советскими саперами, а также простыми пехотинцами, выходили прямо к нейтральной полосе. Они помогали нам незаметно попасть на нее даже при свете дня, хотя лучшее время для сверхметкого стрелка – полтора часа после полуночи. С собой мы брали малые саперные лопатки, иногда – кирку, топор, большие ножи. Для устройства закрытой позиции использовали складные металлические каркасы, броневые щитки, фальшивые пни, изготовленные из подручных материалов, в частности – из обрезанных автомобильных шин, оклеенных корой. На ложных позициях нашлось место «кукле» – манекену, одетому в каску и шинель, – и зеркальцу, укрепленному на расщепленном деревянном колышке.

Однако были места, которые мне особенно нравились.

Например, глубокий окоп в зарослях можжевельника, где земля, усыпанная несколькими слоями сизовато-зеленой хвои, не только мягкая, теплая, но и хранит приятный запах. Он совершенно невыносим для разного рода лесных паразитов. Следовательно, тут нет комаров, муравьев, жучков-короедов, ос, мух и прочих врагов снайпера, мешающих ему сосредоточиться и часами сохранять неподвижность.

За беловато-серой известковой глыбой, хорошо прикрывающей позицию слева, лежал поваленный ветром и полусгнивший от старости большой дуб скальный. Плющ диковинно оплетал его толстые могучие ветви, раскинутые в разные стороны. Вороненый ствол ружья, просунутый между бугристыми побегами, неопытному наблюдателю, конечно, казался сучком. Среди веток можно было устроить винтовку очень удобно и также удобно лежать, опираясь на дерево, когда земля в лесу – сырая.

«Держи-дерево» с противными колючками я полюбила, точно прекрасное, удивительное растение. Заросли его – а эти тонкие невысокие деревца всегда растут группами – создавали эффект тюлевой занавески, наброшенной на подножие вязов, кленов, акаций. Все хорошо различимые очертания исчезали. Очень быстро исчезал среди них и дым от выстрела…

Для лесной охоты моя именная «СВТ-40» не подходила.

Тщательно вычистив ее (с промыванием канала ствола водным раствором кальцинированной соды) и смазав ружейным маслом, я завернула подарок генерал-майора Петрова в мешковину, затем уложила в чехол и повесила на стену в своей землянке. Пусть «света» отдохнет и станет на некоторое время оружием парадным. Рабочей винтовкой будет безотказная, надежная «треха». У нее и выстрел потише, и кучность получше, и прицел «ПЕ» имеет четырехкратное увеличение.

С винтовкой Мосина за плечами, имея на поясном ремне патронную сумку, пистолет «ТТ», нож-«финку» в металлических ножнах, флягу, малую саперную лопатку в чехле и две гранаты, я с Федором Седых после полуночи отправлялась на нейтральную полосу, в одну из наших «лисьих нор» (так мы называли свои обустроенные снайперские посты или засады). Дорогу находили по зарубкам на стволах деревьев, по особам знакам, оставленным заранее. Но местность при этом надо было знать наизусть, как стихи Пушкина в школе.

На позиции мы обычно проводили несколько часов, наблюдая в бинокли за передним краем фрицев. Изменения, происходившие там: появление отдельных солдат и офицеров, шанцевые работы по укреплению или созданию новых пулеметных гнезд, проезд техники, смена караулов, прибытие походной кухни, приход ординарца к штабной землянке, прокладка телефонного кабеля между разными участками, работа саперов на новом минном поле и другие тому подобные вещи, – все это мы записывали, наносили на карту и затем докладывали командиру нашего батальона лейтенанту Дромину.

Надо сказать, что в начале декабря 1941 года немцы вели себя на передовой довольно беззаботно. Они ходили по своим позициям во весь рост. Вероятно, думали, что снайперов русские не имеют и, стало быть, нейтральная полоса шириной в 150–200 метров является непреодолимым препятствием для метких пуль. Это мы прекратили почти сразу, уничтожив в течение двух дней двенадцать человек: 10 солдат и 2 офицера. Ответом нам был сумасшедший минометный обстрел. Палили фашисты час-два, из легких минометов «5sm leGrWr.36», которые у них имелись в каждом взводе пехоты. Из одной «лисьей норы» мы тотчас перебирались в другую, оборудованную в глубине леса, и оттуда наблюдали, как мины весом в 910 грамм рвутся у нашего прежнего убежища среди деревьев, вспыхивая маленькими оранжевыми шарами и разбрасывая вокруг десятки мелких осколков. Я называла таковое действие противника «концертом немецкой классической музыки».

Но бывало, что во вражеский тыл я отправлялась одна. Сделать это можно было лишь на одном и очень небольшом участке нейтральной полосы, где лес превращался в непроходимую чащу. Старый егерь показал мне там едва заметную тропку, закрытую высокими кустами шиповника и грабинника. Через подлесок приходилось пробираться то ползком, то согнувшись в три погибели, то срезая ножом клонящиеся к земле ветви. Зато тропа выводила к грунтовой дороге, пролегавшей примерно в полукилометре от передовой линии немцев. Как потом выяснилось, эту дорогу очень любили солдаты 132-й пехотной дивизии вермахта. Она связывала (судя по документам, впоследствии изъятым у погибших) командные пункты двух ее полков: 436-го и 438-го.

Позицию для стрельбы я выбрала за поворотом дороги, обочины которой заросли шиповником. Под кустарниками сделала неглубокий окоп, бруствер выложила из камней, укрыла его дерном. Земля здесь была рыхлая, потому работа спорилась и много времени не заняла. Кроме того, я применила прием, известный еще со времени обучения в Снайперской школе Осоавиахима: закопала флягу, до половины наполненную водой, и в ее горловину вставила одним концом резиновую трубку, другой же конец прикладывала к уху. Ведь через грунт хорошо передаются звуки шагов, передвижения техники, шанцевых работ.

Чтобы распознать такие звуки, точнее – тени звуков, сверхметкому стрелку следует, образно говоря, «обратиться в слух», то есть забыть про все окружающее и сконцентрировать свое внимание до высочайшей степени, что требует большой затраты энергии. Не меньшей отреченности от собственного бытия требует и заповедный лес. Надо раствориться в его пространстве, стать безмолвным, неподвижным, словно бы древовидным существом. Это Вартанов мог ощущать его кожей, дышать в одном с ним ритме, отлично понимать все его знаки и явления. Мне, коренной горожанке, достигнуть подобного состояния было нелегко. Требовалось бешеное усилие воли…

Шум мотоциклетного мотора я услышала через трубку задолго до появления на дороге самого мотоциклиста, достала из внутреннего кармана ватника патрон с «тяжелой» пулей и заложила его в канал ствола. Солдат в черной кожаной куртке остановился у куста шиповника, чтобы полакомиться его темно-красными плодами. Шиповник вообще-то лучше собирать глубокой осенью, высушивать и употреблять в виде чая. Возможно, фриц о том не знал. Он увлекся, собирая подмороженные ягоды в ладонь и пытаясь раскусить их.

Выстрел в тишине раннего и холодного зимнего утра прозвучал громко, однако дорога в тот момент была пуста, и мне ничего не угрожало. Я быстро вытащила из куртки его документы, сняла с плеча убитого пухлую от бумаг полевую сумку, висевшую на длинном ремне. Также мне достался пистолет-пулемет «РМ-40» и два запасных рожка к нему. Никаких других вещей, кроме пачки сигарет и зажигалки, при мотоциклисте не обнаружилось. Его машина – одноцилиндровый легкий «DKWRT125» – стояла на обочине. Технику врага нужно обязательно выводить из строя. Пришлось выстрелить в мотор. В бак стрелять не решилась, поскольку огонь привлек бы внимание противника к дороге, а мне еще как-то выбираться отсюда.

Попадание в цель – лишь половина дела для снайпера-одиночки. Вторая половина, не менее важная, – благополучно вернуться на позиции своей воинской части. В августе 1941-го я писала сестре о том, что собираюсь довести свой счет до тысячи гитлеровцев. Но для уничтожения тысячного фашиста-головореза надо 999 раз остаться в живых после меткого выстрела по противнику, который желает во что бы то ни стало расправиться с тобой.

Конечно, хотелось бы неотступно следовать установленному мной правилу: ни одного дня без убитых врагов. Но, увы, не всегда это получалось.

Во-первых, фрицы сделались много осторожнее. Они стали, как и мы, закапываться глубоко в землю. Во-вторых, противник усилил наблюдение за нейтральной полосой. По ночам фашисты часто пускали осветительные ракеты, днем вели беспокоящий пулеметный и минометный огонь. Немецкие разведывательные группы принялись действовать на этой же территории, и если обнаруживали наши засады, то разрушали их или минировали. На противопехотной мине, скрытно установленной у поваленного дуба, подорвалась 11 декабря наша снайперская пара. Так погибли Леонид Буров и другой боец моего взвода, тоже поступивший в 54-й полк из морской пехоты.

Впрочем, первая половина декабря 1941 года на передовых рубежах Севастопольского оборонительного района прошла относительно спокойно.

При хорошей погоде налеты совершала авиация, как наша, так и немецкая. Корабли Черноморского флота: крейсеры «Красный Крым» и «Красный Кавказ», лидер эсминцев «Харьков», эсминцы «Железняков», «Способный» и «Незаможник» – из дальнобойных орудий регулярно вели огонь по вражеским тылам. Мы радовались, когда над нашей головой с шелестом пролетали их снаряды калибра 180 мм и 102 мм. Бывало, советские части силой до одной-двух рот проводили разведку боем на некоторых участках фронта. Точно так же поступали и фрицы. Например, 8 декабря сильная канонада послышалась гораздо западнее позиций нашего батальона, за Камышловским железнодорожным мостом, не так давно взорванным. Это бойцы 8-й бригады морской пехоты при мощной поддержке артиллерии сначала выбили противника с занимаемых им позиций, но на следующий день, когда фрицы ввели в дело свою штурмовую авиацию и танки, отступили.

Глава 9

Второй штурм

На 16 декабря у нас намечалось торжественное мероприятие.

Комдив генерал-майор Коломиец на командном пункте 54-го полка, расположенном в Камышловском овраге у деревни Камышлы, собирался вручать правительственные награды десяти отличившимся при обороне Одессы моим однополчанам. Я в тот день вернулась со снайперской вахты в лесу довольно поздно и сразу легла спать. Но лейтенант Дромин приказал мне отправиться туда, чтобы от всего личного состава второй роты поздравить награжденных. Кроме меня, там присутствовали представители и других наших подразделений, наверное, человек сорок.

Первым выступил Т.К. Коломиец. Он говорил о том, что подвиги командиров и бойцов Красной армии наша великая Родина всегда отмечает, и призвал сражаться у стен Севастополя так же храбро, как под Одессой. Вторым выступал командир полка майор Матусевич. Он заверил генерала, что «разинцы» оправдают честь, им сейчас оказанную. Третьим, как положено, взял слово военком нашего полка батальонный комиссар Мальцев. Он говорил о коммунистах и комсомольцах, показывающих пример мужества и стойкости в бою.

Затем перешли к вручению наград. Таким образом, я воочию наблюдала торжество доблестного сержанта пулеметной роты Нины Ониловой, получившей орден Красного Знамени, а когда подошла моя очередь, произнесла, обращаясь к ней, приличествующую данному случаю речь, правда, очень короткую.

День выдался ясным, солнечным, с небольшим морозом. Зимний вечер догорал быстро. Вернувшись на позиции второй роты, я села на поваленное дерево и закурила трубку[20]. Ее подарил мне Анастас Вартанов после удачного нашего набега на хутор Мекензия. Она была единственной ценной вещью, оставшейся у него после разорения дома немцами. Старинная турецкая трубка, сделанная из корня грушевого дерева и с янтарным мундштуком, действительно смотрелась необычно. Выходило, что это – тоже награда, но от простого человека.

Я легко научилась пользоваться ею: правильно набивать, не спеша раскуривать и поддерживать медленное тление сухих крошек табака в деревянной, до блеска отполированной чашке из темно-коричневого дерева. Чашка приятно согревала руку. Мундштук как будто смягчал крепость дыма и продлевал удовольствие для курильщика, что невольно располагало к размышлениям.

Раз уж сегодня товарищи командиры вспоминали сражения за Одессу, то и мои мысли вернулись к тем недавним событиям. Первые уроки в трудной и опасной школе войны прошли мы все с большой пользой для себя, повзрослели, поумнели, закалили характер, привыкли спокойно смотреть смерти в глаза и умело обманывать ее. Без таких навыков нет настоящего солдата.

Нам ли с Ниной Ониловой меряться числом уничтоженных врагов? В штабе 25-й стрелковой дивизии ей насчитали 500 фашистов, отправленных на тот свет. У меня к середине декабря 1941 года было чуть больше двухсот. Но самое главное – они перестали воевать, топтать нашу землю, убивать наших соотечественников. Может быть, их внезапная гибель вразумила других захватчиков, пришедших сюда в надежде на легкую и быструю добычу…

– Впервые вижу девушку с трубкой, – раздался за моей спиной приятный баритон.

Я оглянулась. К поваленному дереву подходил младший лейтенант. Где-то я его уже видела. Не в 54-м полку, но, вполне вероятно, в 287-м или в 31-м, тоже состоявших в нашей дивизии и воевавших в Одессе. Это был рослый, стройный, широкоплечий человек с голубыми глазами и темно-русыми волосами, лет тридцати пяти от роду. Он сел на поваленное дерево рядом со мной, достал из кармана шинели портсигар и открыл его. Там лежали папиросы «Казбек» из офицерского пайка. Младший лейтенант предложил их мне. Поколебавшись, я взяла одну. Он тоже взял папиросу, затем щелкнул зажигалкой. Мы закурили.

– Чем заправляете трубку? – спросил офицер.

– Махоркой, – ответила я.

– А не крепко?

– Крепко. Но я привыкла.

– Забавно, – продолжал он. – Красивые девушки обыкновенно не курят трубок.

– Значит, я – некрасивая и необыкновенная.

– Про то, что вы – необыкновенная, знает весь пятьдесят четвертый полк, Людмила Михайловна, – уважительно произнес он, поглядывая на меня. – Но вопрос о женской красоте достаточно сложен. Каким быть нашему идеалу, диктует время, мода, обычай. Например, я считаю, что вы – красивая…

При этом нашем первом разговоре он вел себя сдержанно, вежливо, деликатно. Сразу представился: Киценко Алексей Аркадьевич из города Донецка, призван в армию в июне 1941 года, воевал в рядах 287-го полка, имея средне-техническое образование (техник-электрик), был сержантом, затем старшим сержантом, а офицером стал недавно, 30 ноября сего года, окончив ускоренные курсы среднего командного состава при штабе Приморской армии. Причина его знакомства со мной была очень проста. Киценко назначили командиром нашей второй роты, и теперь он обходил ее боевые порядки, дабы познакомиться с личным составом и изучить оборонительные сооружения, которые предстояло защищать.

Говорил Алексей Аркадьевич складно, грамматически правильно и даже остроумно. Свое повествование он закончил смешным рассказом о выпускных экзаменах на офицерских курсах. Его приятель при сборке пистолета «ТТ» так разволновался, что потерял какую-то деталь. Пистолет он собрал, но тот более не разбирался и не стрелял. После длительных консультаций комиссия вынесла вердикт, что экзамен сдан: знание личного оружия налицо, а дальнейшее – уже не в ее компетенции.

Короче говоря, он произвел хорошее впечатление. Я надеялась, что оно не исчезнет при дальнейшей совместной службе. К тому могу добавить, что мужчины этого типа: рослые, статные, голубоглазые блондины – у меня обычно вызывали симпатию. Про себя я их называла «викингами», смелыми воинами далеких северных морей…

Откуда было нам знать, что этим тихим вечером оккупанты завершают подготовку ко второму штурму Севастополя, подвозя последние из 645 орудий полевой и 252 орудий противотанковой артиллерии. Кроме того, они уже расставили за нейтральной полосой 378 минометов разных калибров, и теперь на один километр фронта у них приходится 27 боевых стволов, а у нас – только 9. На штурмовку советских позиций собираются более двухсот бомбардировщиков и истребителей, а у нас есть всего девяносто самолетов.

За гребнями Мекензиевых гор, поросших кудрявыми лесами, строились в боевые порядки три германские пехотные дивизии: 22, 24 и 132-я. Они готовились ударить в стык между третьим и четвертым секторами севастопольской обороны, то есть на узком участке «хутор Мекензия – гора Азиз-Оба», чтобы прорваться к Северной стороне самой большой бухты Главной военно-морской базы Черноморского флота. Если фашисты выйдут на ее берега, то городу, полностью окруженному с суши, уже не устоять. Подвоз морем – а этот путь теперь оставался единственным – маршевого пополнения, боеприпасов, оружия, продовольствия тогда прекратится.

Ураганный артиллерийский и минометный огонь по позициям защитников города фрицы открыли в 6 часов утра 10 минут 17 декабря 1941 года. Земля задрожала. Грохот, вой, свист снарядов и мин оглушали и казались нестерпимыми. Мы, спрятавшись в наших глубоких земляных убежищах, ожидали конца этой какофонии. Боезапас у противника, даже такого расчетливого, как немцы, безграничным быть не может. Артналет действительно продолжался около двадцати минут. Затем вражеская пехота перешла в наступление по всему фронту. В небе появились двухмоторные «юнкерсы» и «хейнкели». Они бомбили не только город, но и передовой рубеж советских войск.

Об этом мне довелось написать уже после войны:

«…Главный удар враг рассчитывал нанести теперь в другом направлении, из района Дуванкой через долину реки Бельбек, деревню Камышлы на северо-восточную оконечность Северной бухты. Захватчики намеревались рассечь фронт обороны, окружить части четвертого сектора и выйти к Севастополю. В район горы Азиз-Оба, севернее Мекензиевых гор, гитлеровцы стягивали основные силы своей Одиннадцатой армии. Кроме того, для обеспечения успешных боевых действий там накапливались вспомогательные резервы… Противник предполагал закончить эту операцию через четыре дня, к 21 декабря.

Используя природные условия местности, на отдельных участках фронта фашистским автоматчикам удалось проникнуть в тыл нашей обороны. Они рассчитывали на окружение советских подразделений. Маневр гитлеровцев не удался. Наши истребительные группы, состоявшие в основном из коммунистов и комсомольцев, локализовали действия противника. Вражеские автоматчики были окружены и уничтожены.

Первый день второго штурма не принес гитлеровцам успеха. В воздушных боях и от огня зенитной артиллерии они потеряли девять самолетов. Были большие потери танков и живой силы. Противник наталкивался на всё возрастающее сопротивление стрелковых частей и подразделений морской пехоты, которые навязывали ему тяжелый, затяжной бой.

Среди частей Приморской армии славно воевали бойцы артиллерийского полка, возглавляемого подполковником Богдановым. Прежде они героически сражались за Одессу.

Артиллеристы-богдановцы всегда стояли вблизи от переднего края, а бывали случаи, когда им приходилось отбиваться и от атакующей пехоты врага. В тяжелые минуты больших наступлений Богданов сам выходил на нейтральную зону и корректировал огонь своего полка. Бесстрашие и мужество были главными правилами артиллеристов.

Бои шли не только на суше, но и на море

Отважно сражались в эти дни моряки крейсера «Красный Крым», которым командовал капитан второго ранга Зубков. Его экипаж – артиллеристы, машинисты, электрики, торпедисты – самоотверженно отражали яростные налеты фашистских бомбардировщиков. Плавучая крепость прикрывала советские суда, которые шли в Севастопольскую бухту, вела губительный огонь по вражеской пехоте и технике. Комендоры корабля не знали устали. Они наносили смертельные удары, ошеломляли противника внезапностью нападения.

Однажды в самый разгар боя вражеский снаряд разорвался у орудия старшины 2-й статьи Михайленко. Командир орудия и часть номеров расчета были ранены. Но выстрелы не смолкали. Старшину заменил матрос. Несмотря на потери, корабельная артиллерия действовала безотказно.

Многих героев севастопольской обороны знали в городе по именам. Популярным было имя командира тральщика Дмитрия Андреевича Глухова. Катер его первым вышел тралить акустические мины. Вылавливать их было очень опасно. Эти мины потому и назывались акустическими, что взрывались от незначительных звуковых колебаний… Не страшась опасности, тральщик Глухова обезвреживал эти мины. Экипажу смельчаков потребовалось всего несколько часов, чтобы полностью расчистить пути подхода кораблей в бухту.

Вспоминается и другой подвиг этой команды. Караван тяжело груженных советских транспортов шел в Севастополь. Охрану его несло звено катеров под командованием Глухова. Фашистские воздушные разведчики обнаружили корабли и нацелили на них свою бомбардировочную авиацию. Со свистом летели вниз бомбы, вздымая огромные столбы воды. Много раз они пробовали атаковать транспорты, но огонь наших катеров отгонял самолеты. Советские транспорты невредимыми дошли до места назначения.

Славных защитников Севастополя вдохновляли первые победы Советской армии под Москвой.

Стремясь уменьшить значение наших побед и восстановить как-то миф о «непобедимости» своей армии, гитлеровское командование поставило перед своими войсками, стоявшими под Севастополем, задачу: взять город, не считаясь ни с какими потерями.

21 декабря – срок, назначенный фашистами для вступления в город. Взятие Севастополя они хотели приурочить к полугодовщине войны с Советским Союзом. Враг наступал. Для Севастополя создалось чрезвычайно трудное положение. Решалась судьба его дальнейшей обороны. В Ставку Верховного главнокомандования 20 декабря было послано донесение о серьезной обстановке. В ответе Ставки, последовавшем четыре часа спустя, сообщалось, что командующему Черноморским флотом приказано послать в Севастополь часть морской пехоты, маршевое пополнение и снаряды…»[21]

Из воинских соединений 25-й Чапаевской дивизии утром 17 декабря, в первый день штурма, особенно трудно пришлось бойцам и командирам 287-го стрелкового полка, которые занимали позиции у горы Яйла-Баш и у южной оконечности Камышловского оврага. На них наступала немецкая пехота в количестве нескольких батальонов и при поддержке десяти танков. Вскоре рукопашный бой шел уже в траншеях 5-й роты второго батальона этого полка. В нем отличился младший политрук Голубничий. Он заколол штыком шесть фашистов, был ранен, но остался в строю.

Однако к середине дня бойцам 287-го полка пришлось отступить к деревне Камышлы, в пятом часу вечера они уже находились на 800 метров восточнее деревни, а 9-я рота так и вовсе попала в окружение и героически отбивалась от атак гитлеровских автоматчиков. К концу дня полк отошел еще дальше – к северо-восточным скатам Камышловского оврага.

Немалый по силе удар выдержали и солдаты 2-го Перекопского полка морской пехоты, входившего в нашу дивизию. Бросаясь в штыковые атаки, они сдерживали наступление фрицев, но вынуждены были постепенно отходить и закрепились только на позициях у западных скатов высоты 264,1. Оторваться от противника им помогли артиллеристы 69-го полка. Они стреляли из орудий калибра 76 мм прямой наводкой и уничтожили десять вражеских танков.

Эти яростные схватки происходили примерно на километр левее от расположения 54-го полка. «Разинцы» тоже вели перестрелку с гитлеровцами, но такого отчаянного вражеского напора не испытывали. Правда, несколько раз пехотные цепи немцев выходили на нейтральную полосу, расчищенную от кустарников и деревьев. Однако встреченные плотным пулеметным, автоматным и ружейным огнем, поддержанным минометами, залегали и затем откатывались назад.

Два дня гремела канонада на Мекензиевых горах. Опрокинуть наш фронт, добиться определяющего перевеса над защитниками Севастополя фашистам не удавалось. Русские бросались в контратаки и отбивали обратно занятые германцами свои огневые рубежи.

На участке первого батальона утром 19 декабря стояла тишина. Но вдруг враг начал интенсивный обстрел из пушек и минометов большого калибра. Дело привычное, и мы спрятались в наши землянки «в три наката». Затем боевое охранение сообщило о появлении немецкой техники. На поляну, лязгая гусеницами, выползала самоходка «StuG III» с короткой, точно обрубленной пушкой, и бронетранспортер «Sd.Kfz.250/1», который непрерывно вел огонь из пулемета, установленного за броневым щитком на крыше кабины. Сразу за боевыми машинами двигалось около двух батальонов стрелков и автоматчиков. Самоходку взяла на прицел наша противотанковая батарея. Разделаться же с колесно-гусеничным бронетранспортером предстояло пехоте.

По плану комбата Дромина при общем наступлении немцев на позиции первого батальона бойцам снайперского взвода следовало находиться рядом с пулеметчиками и вместе с ними отбивать атаки противника, работая по офицерам и унтер-офицерам. Мне разрешалось занять заранее подготовленный скрытый окоп на нейтральной полосе, чтобы из засады вести огонь по флангу наступающих, подавить пулеметные гнезда и расчеты минометов.

В данный момент пулеметное гнездо само приближалось ко мне со скоростью примерно 25 км в час. Приземистая и не очень большая по размеру, весом почти в шесть тонн броневая машина «Sd.Kfz.250/1» бежевого цвета, раскрашенная коричневыми и зелеными пятнами, поворачивалась левым боком, непрерывно осыпая пулями пространство перед окопами первого батальона. На боку у нее отчетливо виднелся черно-белый крест и бортовой номер «323», что означало: 3-й бронетранспортер 2-го взвода 3-й роты. Расстояние сокращалось. Автомобиль подъезжал к давно пристрелянному ориентиру – низко обломанному стволу молодого вяза. Я заглянула в окуляр оптического прицела «ПЕ» на моей «трехлинейке».

Предстояло в течение минуты решить задачку по баллистике.

Во-первых, бронетранспортер имел довольно высокие борта, и следовательно, головы пулеметчиков, так бесстрашно работавших у «МG-34», находились над землей на расстоянии более двух метров. Мой окоп, сильно углубленный в землю, имел бруствер высотой сантиметров 20, и «снайперка» лежала на нем. Между линией прицеливания и горизонтом оружия образовался угол в тридцать пять градусов, называемый «углом места цели», и сейчас он был положительным. Стало быть, прицел надо устанавливать с понижением.

Во-вторых, бронетранспортер передвигался. Это означало, что необходимо «упреждение», то есть ствол оружия надо перемещать по направлению движения цели и впереди нее, соответственно ее скорости. Сосчитать «упреждение» на дистанции 200 метров легко. Пуля из «трехлинейки» долетит до нее за 0,25 секунды. За это время немецкий броневик пройдет четыре метра. Применив в расчетах понятие «одной тысячной», я повернула боковой барабанчик на металлической трубке прицела на несколько делений, затем мягко нажала указательным пальцем на спусковой крючок. Винтовка привычно толкнула прикладом в плечо, из дула блеснула мгновенная вспышка.

На том стрельба из пулемета на крыше «Sd.Kfz.250/1» закончилась.

Солдаты повалились на дно бронетранспортера. Каски их не спасли. Русские пули прилетели снизу и поразили их в глазницы. Очень глупо поступил унтер-офицер – командир экипажа броневика. Удивленный, он поднялся из кабины в кузов, чтобы посмотреть, отчего замолчал пулемет. Ведь стрельбу противник вел только с фронта, а спереди машину защищали броневые листы толщиной около полутора сантиметров. Подумать о снайпере он не успел: моя пуля пробила ему висок.

Но те, кто внимательно наблюдал за этой атакой с командного пункта немецкого разведывательного батальона, конечно, догадались.

Буквально через минуту на рощицу, где я находилась, обрушились залпы немецких минометов «Gr.W» калибра 81 мм. Запасное, более глубокое и хорошо оборудованное укрытие у меня тут было. Трижды перекатившись через левый бок, я почти добралась до него. Однако не мина, а тяжелый снаряд вдруг разорвал воздух, поднял вверх комья земли, ветки, обломки деревьев, опавшую листву. Словно горячая лапа огромного зверя толкнула меня в правое плечо, острая боль пронзила правую лопатку – и дальше наступила темнота.

Очнулась я от холода.

Шинель и маскхалат на правом плече и спине превратились в лохмотья. Каска с разорванным ремешком валялась рядом. Деревянное ложе винтовки сломалось, ствол ее изогнулся, оптический прицел вообще отсутствовал. Самое плохое заключалось в том, что крона акации, расщепленной снарядом, упала и прижала меня к земле, не давая возможности подняться. Боль сконцентрировалась между позвоночником и правой лопаткой. Но достать до раны, перевязать ее самостоятельно я не могла. Только чувствовала, что кровь уходит. От нее на спине мокла нательная рубаха и гимнастерка.

Приближались сумерки. В лесу было очень тихо. Где-то перекатывалось эхо дальней канонады. Но здесь бой, вероятно, закончился. Чем он закончился? Где теперь мои однополчане? Куда удалось дойти фрицам? Будут ли меня искать?..

В мозгу, отуманенном болью, большой потерей крови и все усиливающимся холодом, слова распадались на слоги, утрачивали смысл, исчезали. На смену им приходили видения. Сначала неясные и смутные. Потом – другие, имевшие очертания, фигуры, лица. Но я готовилась к смерти и думала, что сейчас должна увидеть тех, кого потеряла за несколько месяцев войны. Однако ко мне обращалась мама Елена Трофимовна, ласково называемая в нашей семье Ленусей, мой добрый друг и советчик, ныне обитающая в далекой Удмуртии. Появилось и суровое лицо отца. «Беловы так просто не уходят!» – его фраза не прозвучала, а как будто отпечаталась в мозгу. Вот и сын Ростислав, мой дорогой и любимый Моржик, очень выросший за те полгода, что мы не виделись, не ребенком он стал, но угловатым подростком. Он протянул мне руку: «Мамуля!» Рука была теплой. Я ощутила ее прикосновение и с трудом открыла глаза.

Голые ветви деревьев, искалеченные артиллерийским обстрелом, чернели на фоне серого зимнего неба. Последний луч заходящего солнца все-таки пробился через их печальную путаницу и упал на сияющие доспехи викинга. Яркие блики вспыхнули на его шлеме с поднятым забралом.

Но это было последнее явление затуманенного сознания. На самом деле ко мне склонялся младший лейтенант Алексей Киценко, одетый в шинель, в каске, немного сдвинутой на затылок, с автоматом, закинутым за плечо. Он что-то говорил, и я услышала его слова:

– Люся, не умирай!.. Люся, я прошу тебя! Люся, ну пожалуйста!..

Как командир второй роты сумел найти меня в этом лесу, просто не представляю. Вслед за ним появились солдаты. Они разобрали обломки акации. Алексей поднял меня на руки и вынес из рощи к окопам. Там наш санинструктор Елена Палий, разрезав мою шинель и гимнастерку, туго перебинтовала рану, чем и остановила кровотечение. Киценко попросил у комполка его легковую машину. На ней за двадцать минут меня довезли от склона Камышловского оврага до Инкермана, где в штольнях располагался дивизионный медсанбат № 47, а также – походно-полевые госпитали № 316, 76, 356.

За три дня второго штурма туда попали примерно три тысячи раненых бойцов и командиров Приморской армии. Но этот огромный подземный медико-санитарный центр и был рассчитан на помощь такому количеству людей. Там находилось два отлично оборудованных операционных зала, перевязочные комнаты, изоляторы, разные медицинские кабинеты (физеотерапевтический, зубоврачебный и т. п.), палаты для излечения больных.

Раненых в приемном покое сортировали быстро, и я попала в операционную, где одновременно производили операции на четырех столах для раненых в живот и грудь. Мне повезло. Извлекал осколок из спины и накладывал три шва на мою рану хирург нашего дивизионного медсанбата Владимир Федорович Пишел-Гаек, превосходный врач и замечательный человек. Так как потеря крови была большой и общее состояние достаточно тяжелым, то он намеревался отправить меня на Большую землю. Поздним вечером 19 декабря от Каменной пристани в Южной бухте отходил транспорт «Чехов», на него уже погрузили более четырехсот тяжелораненых солдат и офицеров, прооперированных в штольнях.

Случись такое, мы с Алексеем Киценко больше никогда бы не увиделись. Вполне возможно, что и моя военная карьера тогда сложилась бы по-другому. Но командир второй роты дождался конца операции, проводил меня в палату и затем поговорил с хирургом. Он упросил его не отправлять старшего сержанта Павличенко из Севастополя, обещая, что кровь для меня – и даже не для меня – охотно сдадут красноармейцы не только второй роты, но и всего первого батальона 54-го стрелкового полка. Для начала младший лейтенант предложил хирургу сейчас взять эту самую кровь у него.

Предложение насчет красноармейцев из роты и батальона было маловероятным. Никто не отпустил бы бойцов с переднего края в тыл, пока фашисты ведут свое наступление. Однако, по-видимому, Алексей Киценко обладал даром убеждения, и Пишел-Гаек ему поверил. Какие особые слова нашел Алексей для разговора с доктором, мне неизвестно. Может быть, их подсказывала ему любовь. Врач понял это и изменил свое решение. Я осталась в госпитале на две с половиной недели, в течение которых младший лейтенант несколько раз навестил меня.

Наши короткие встречи проходили очень сердечно.

Командир роты являлся ко мне с разными подарками: то с плиткой трофейного бельгийского шоколада, найденной в сумке убитого немецкого офицера, то с маленьким флаконом духов «Красная Москва» (в осажденном Севастополе еще работали некоторые магазины), то с полудюжиной батистовых носовых платков, обшитых кружевами (презент от прекрасных севастопольских женщин). Он подробно и увлекательно рассказывал о фронтовой жизни родного нашего 54-го имени Степана Разина стрелкового полка.

Например, 20 декабря большая группа вражеских автоматчиков под прикрытием танков пробилась в советский тыл на стыке 54-го полка, 3-го и 2-го Перекопского полков морской пехоты, но ее уничтожили с помощью вовремя подоспевших сюда морпехов из 7-й бригады. Немцы не успокоились, и в ночь на 22 декабря батальон фрицев опять прорвался на стыке у «разинцев» и морпехов из 3-го полка. Прорыв закрыли с помощью дивизионного резерва, присланного генерал-майором Коломийцем. Это была рота моряков в бескозырках (хотя стоял мороз) из Перекопского полка. Кроме того, они привезли с собой… матрасы. Но оставили их на позициях и пошли в атаку. Немцы открыли бешеный огонь, а моряки все равно продвигались вперед и немцев в конце концов разбили. На поле осталось 300 убитых гитлеровцев, а также их оружие: 11 станковых пулеметов, 7 ручных пулеметов, 2 миномета и 300 винтовок. «Разинцы» тоже участвовали в этом славном деле, бросались в штыковые атаки. На подмогу им командующий Приморской армией прислал еще и три танкетки. Правда, они никакой пользы не принесли: застряли в лесу среди поваленных деревьев, их пришлось потом вытаскивать на буксире.

Зато блестяще проявили себя 22 декабря солдаты и офицеры из дивизиона корпусного 265-го артполка. Они, оставшись без пехотного прикрытия, повели огонь из пушек и гаубиц прямой наводкой с дистанции 300–400 метров по массе гитлеровцев, рвущихся напролом, и задержали врага.

Фашисты 24 декабря возобновили наступление на позиции 54-го полка, положение стало очень трудным, однако наши выстояли. В то же время из штаба армии пришел приказ: собирать оружие, оставшееся на поле боя, как свое, так и вражеское. Вечером 29 декабря два батальона немцев внезапно атаковали наши позиции северо-восточнее хутора Мекензия. Эта атака тоже была отбита с помощью полковой артиллерии.

Планы командующего 11-й армией вермахта генерал-полковника Эриха фон Манштейна, который хотел встретить новый, 1942 год, в Севастополе, не осуществились. Жаль, что мне не удалось внести свою посильную лепту в деяния защитников города и навек уложить на крымскую землю десяток-другой поборников «европейской цивилизации».

Я не могла рассказать Алексею Куценко ничего интересного. О моих метких выстрелах по бронетранспортеру, артналете, последовавшем за ними, он знал и так, иначе бы не искал меня в лесу. Странные видения тяжелораненого снайпера едва ли имели для него какую-нибудь ценность. Никогда я бы не призналась ему в своих фантазиях, до сих пор удивляющих меня совпадением с реальностью. В ушах звучали его слова: «Люся, не умирай!» – и на мои глаза невольно наворачивались слезы, хотя я – человек далеко не сентиментальный.

Все остальное произошло как-то само собой.

После выписки из госпиталя Алексей привез меня на позиции нашего первого батальона прямо в свою командирскую землянку. Он украсил ее: на стол, сбитый из свежеоструганных досок и накрытый холстяной скатертью, поставил гильзу от 45-мм снаряда с зимним букетом из зеленых побегов можжевельника и ветки клена с чудом сохранившимися на ней желто-красными листьями. В подвальном помещении, освещенном тусклым светом аккумуляторной лампочки, они пылали, как два фонаря. Была и обеденная сервировка: оловянные тарелки с тонко нарезанным черным хлебом и колбасой, открытая банка тушенки, вареная картошка в котелке, фляга с водкой.

– Сегодня – особый день, Люся, – весьма торжественно сказал он, наклонился к вазе, сорвал один лист, похожий на человеческую ладонь, и протянул мне. – Маленький сувенир для тебя, единственная моя. Ныне делаю тебе предложение руки и сердца.

Я ответила согласием. Не скрою, события разворачивались слишком быстро, но на войне особенно долго думать не приходится. Сегодня мы живы, а завтра… О том, что может произойти завтра, не знает никто. Была у меня единственная просьба, и Киценко она поначалу удивила. Я сказала, что моего первого мужа тоже звали Алексеем. Я не желаю вспоминать об этом человеке, и младшего лейтенанта буду называть по-другому: «Леня». Он рассмеялся, обнял меня и разрешил: «Называй, как хочешь, родная!»