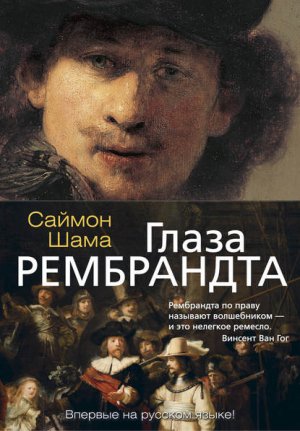

Глаза Рембрандта Шама Саймон

Рембрандт ван Рейн. Купающаяся Хендрикье. 1655. Дерево, масло. 61,8 47 см. Национальная галерея, Лондон

Однако купающаяся Хендрикье не смотрит на Рембрандта. Он восхищается ею явно не потому, что может обладать ею, у него вызывает восторг ее самообладание; наблюдая за ней украдкой, он застает ее полностью погруженной в себя. Интерпретации, основанные на буквальном прочтении картины как конкретного эпизода совместной их жизни, склоняются к тому, что Хендрикье пробует воду или, скорее, дно, боясь оступиться. Возможно, Рембрандт действительно хотел внести нотки осторожности в восхитительно неосторожный по своей природе акт творчества. Впрочем, более вероятно, что Хендрикье с едва заметной улыбкой, чуть тронувшей ее губы, глядит на отражение собственного тела в зеркальной водной глади и что ей дано увидеть его сокровенные глубины, таимые подчеркнутой кромешно-черной тенью за краем ее рубашки. Наиболее хитроумно выстроенный фрагмент картины – тот, где прямо над уровнем воды виднеются икры Хендрикье, окруженные разбегающейся, почти неразличимой рябью, где эта дрожь водной поверхности передана тонкими штрихами однородных свинцовых белил и где отражения ее ног написаны прозрачными мазками охры и красной земли.

Рембрандт ван Рейн. Купающаяся Хендрикье (фрагмент)

Вся картина производит впечатление удивительно непринужденного синтеза твердых, прочных форм и создающей их живописной манеры, быстрой, плавной и прозрачной. Кажется, что этот небольшой шедевр написан стремительно, для его насыщенной имприматуры выбран теплый желтовато-коричневый тон, различимый по нижнему краю рубашки, а вдоль выреза, в глубине правого рукава и в столь важных тенях на локте, на бедре и под подбородком виднеется подмалевок, выполненный углем. Затем Рембрандт наложил верхний слой краски густыми, плотными мазками, часто в технике алла прима; раз за разом он глубоко окунал кисть в свинцовые белила, добавив чуть-чуть черного или охры там, где хотел подчеркнуть ниспадающие складки рубашки, которые повторяют очертания шеи и груди, освещенные и едва намеченные слева, прочерченные широкими темными линиями справа. На картине можно заметить множество точных и трогательных деталей: длинный локон, прильнувший к ее шее, слегка отливающий маслянистым блеском лоб, крошечный блик света на ее правом верхнем веке. Есть и фрагменты, по которым Рембрандт, судя по всему, прошелся как ураган: это белое пятно на ее рукаве и прежде всего ее правая рука, написанная сухой кистью, оставившей на доске густой слой краски, настолько свободными, широкими мазками, что многие поколения ценителей живописи предполагали, будто картина в этих местах повреждена.

Достаточно взглянуть на знаменитые руки персонажа на «Портрете Яна Сикса», написанном Рембрандтом годом ранее, чтобы убедиться в обратном. Ведь в обеих картинах, может быть особенно в «Купающейся Хендрикье», Рембрандт начинает делать что-то поразительное и трогательное в своей оригинальности. Он изобретает «антипозу», сознательно разлагая на элементы целостное, создающее иллюзию единства изображение, не скрывая, а скорее обнаруживая присутствие творящей руки художника. Более того, он прибегает к такой технике именно в тот период, когда его современники, включая вернувшегося в Амстердам и наконец-то добившегося процветания Яна Ливенса, а также его бывших учеников, например Бола и Флинка, используют все более и более утонченные приемы и тяготеют к плавной, гладкой, «лаковой» манере письма, словно растворяя руку художника в изображении, будь то портрет или историческое полотно.

Иными словами, в моду входили пышность, изобилие и фотографически точная «объективность»: отчетливая линия, яркий свет, гладкая отделка. Рембрандт же все более тяготел к эскизной и незавершенной, размытой, прерывистой линии, мерцающему свету и откровенно не оконченной, на взгляд зрителя, отделке. Разумеется, поздний Тициан также вызывал восторг тем равнодушием, которое испытывал к плавному, «лаковому» стилю, предпочитая в конце жизни нарочито неровную манеру. Однако стиль позднего Рембрандта, предвосхищаемый тем расплывчатым «пятном», которым он награждает Хендрикье вместо левой кисти, имеет мало или совсем ничего общего с воздушной, туманной и лирической атмосферой венецианского мастера, хотя Рембрандт и восхищался им, возможно, вплоть до обожания. Рембрандтовы вязкие кляксы и легкие мазки, «тычки» кистью, жертвующие четко очерченной формой ради некоей разновидности барочного акционизма, в энергичной, кспрессивной манере намеренно подчеркивающей взмах руки художника или движение его кисти, решительно ничем не обязаны никаким «правилам искусства» и никакому предшественнику. Не был поздний стиль Рембрандта и извращенно старомодным, как полагают некоторые искусствоведы, что любопытно, никогда не указывающие, какому именно художнику или направлению прошлого Рембрандт якобы подражал. Несомненно, Рембрандт интересовался Античностью, древностями и руинами, но это вовсе не означает, что его собственной манере свойственна сентиментальная ностальгия по прошлому. Предположить, будто Рембрандт все заимствовал у почтенных предшественников, могут только ученые мудрецы, тяготеющие к безумным и замысловатым гипотезам, выдуманным исключительно ради сенсационности. На самом деле истина куда проще. Ее интуитивно ощущали целые поколения восхищенных поклонников, и заключается она в том, что эксперименты Рембрандта с красками были в самом глубоком смысле этого слова бунтарскими, инстинктивными и свободными, то есть творческими.

Рембрандт ван Рейн. Сидящая обнаженная. 1658. Офорт. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк

Рембрандт ван Рейн. Сидящая обнаженная в чепце. 1658. Офорт. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк

Рембрандт ван Рейн. Полуобнаженная женщина, сидящая у печи. 1658. Офорт. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк

Переживая некий внутренний перелом, Рембрандт обратился не только, как считает большинство искусствоведов, к философским и духовным исканиям, а к материальной и понятийной природе сотворения предмета искусства и вступил в область, о которой его современники даже не подозревали и куда тем более не пытались проникнуть. Например, ни одному художнику до Курбе и Дега не приходило в голову сделать сюжетом картины само позирование обнаженной натурщицы. В цикле удивительных офортов, выполненных во второй половине 1650-х годов, Рембрандт изобразил своих моделей не в процессе превращения в нимф или богинь и не обнажившимися, чтобы доставить эротическое наслаждение лицемерному зрителю, а посадив их возле «теплых печек», которые описывает Хогстратен в своих мемуарах о пребывании в мастерской Рембрандта. Рембрандт зарисовал позирующих ему натурщиц именно в той обстановке, в какой они находились в момент сеанса, и вовсе не для того, чтобы запечатлеть бытовую картинку. Он создавал новый жанр, персонажи которого напоминали образы «кружевниц» или «прях». Как это ни парадоксально, показывая своих героинь полуобнаженными, еще не снявшими чепца и не спустившими юбок, и озябшими, Рембрандт совершенно сознательно освобождает их из-под власти искусства, готового превратить их тела в свою собственность, объект репрезентации. Вместо того чтобы сделать их пассивным предметом, преображающимся в процессе великой творческой метаморфозы, как, например, служанка по имени Трейн – в богиню Диану, Рембрандт возвращает своим натурщицам их телесную реальность, дает зрителю понять, что они озябли и покрылись мурашками, несмотря на близость теплой печки, что у них затекли руки от неудобного положения. Почти все натурщицы повторяют позу Вирсавии, словно пришли на репетицию в надежде получить эту роль. Взятые вместе, офорты не просто обнажают неидеализированные тела моделей, но и приоткрывают завесу над творческим видением Рембрандта, усложняющимся и совершенствующимся по мере того, как он ощупью прокладывает путь от гравюры к картине. Однако в конечном счете он одержим не сходством амстердамской плоти и библейской героини, а их очевидным различием.

Рембрандт ван Рейн. Хендрикье в мастерской художника. Ок. 1654. Бумага, перо, кисть светло– и темно-коричневым тоном, белила. Музей Эшмола, Оксфорд

Именно это нежелание Рембрандта видеть в них предметы искусства столь раздражало и смущало многих критиков на протяжении XVII–XX веков. Так, Кеннет Кларк, говоря о плотной, приземистой женщине, которая на офорте 1658 года опустила ноги в пруд или в реку, употребляет выражение «готическая нескладность старого тела», ведь она совершенно не напоминает традиционную ренессансную или античную обнаженную[590]. Гипотеза Кларка, согласно которой Рембрандт запечатлел «упрямую, словно старая лодка, несокрушимую форму»[591], больше говорит о его собственной брезгливости или о хорошем знакомстве с различными образцами плавучих средств, чем с неидеализированным нагим телом, ведь изображенная на офорте совершенно не похожа на престарелую матрону, которую, по мнению Кларка, Рембрандт делает объектом сострадания или нескромного любопытства. Предполагается, что Старый Мастер не имеет права давать образцы для подражания таким, как Фрэнсис Бэкон или Люсьен Фрейд.

Но дело просто в том, что Рембрандт не может и не стремится разделять царство высокого искусства и низменную сферу физической, ощущаемой кончиками пальцев жизни, как того требуют своды художественных правил. Полунагая женщина, разбросавшая вокруг себя снятые одежды, не может считаться обнаженной, а значит, ее изображение в этом временном, переходном состоянии поневоле должно смущать или казаться непристойным. Однако Рембрандт умел не просто непрерывно пересекать границу между искусством и повседневной жизнью, но и сделать из этого «странствия» восхитительно насыщенный смыслами сюжет, как свидетельствует чудесный рисунок, хранящийся в оксфордском Музее Эшмола. На нем запечатлена мастерская художника на первом этаже его дома, а сам он представлен своим непременным атрибутом – высоким мольбертом, помещенным слева. Комната почти полностью погружена в тень, свет струится лишь из верхней части окна, занавес на нем поднят и закручен на карниз. Свет падает почти исключительно на голову и обнаженную спину модели, Хендрикье, хотя его маленький лучик играет на ее коленях и на краю стопок бумаги – рабочего материала Рембрандта, разложенной там и сям в комнате. Но Хендрикье, как она показана на рисунке, – не просто объект созерцания для художника. Многое в комнате напоминает о ее физическом присутствии. Нижняя часть ставен затворена, чтобы создать более направленный источник света, но, возможно, и для того, чтобы скрыть ее от любопытных глаз. Она сидит у камина, чтобы не замерзнуть, и ее поза: склоненная спина, широкие плечи, чепец на голове, спущенная до талии рубашка, неснятая юбка, рука, схватившаяся за край стула, – свидетельствует, что перед нами не столько натурщица, сколько женщина. Не просто женщина, но мать. Ведь Рембрандт, удивительным образом демонстрируя нерасторжимую связь жизни и искусства, одним и тем же тростниковым пером обводит два предмета, помещенные на столе: это слегка приподнятая и выпуклая крышка ящика для рисовальных и гравировальных принадлежностей слева и маленькая колыбелька с откинутым пологом справа, совсем крохотная, подходящая лишь для новорожденного младенца, то есть для дочери Рембрандта и Хендрикье Корнелии, только что появившейся на свет. Значит, Хендрикье спустила рубашку и для того, чтобы стать одновременно матерью и натурщицей, кормить дочь грудью и позировать. В этой маленькой комнатке текут не только чернила, но и молоко.

Можно ли представить себе другого художника XVII века, который бы изобразил самую теплую и сокровенную семейную сцену в интерьере собственной мастерской? Бернини? Веласкеса? Вермеера? Ван Дейка? Гверчино? Гвидо Рени? Пуссена? Впрочем, одно исключение, пожалуй, все-таки есть, если вспомнить голенькую младенческую попку на коленях у матери. И написал его бесконечно привязанный к жене плодовитый отец семейства Рубенс.

Глава одиннадцатая

Цена живописи

В конце 1640-х годов Филипс Конинк, одаренный, слегка чудаковатый пейзажист, стал писать панорамные ландшафты, деля холсты пополам на равные горизонтальные доли земли и неба. Конинк женился на сестре одного из учеников Рембрандта, Абрахама Фюрнериуса, и, хотя сам он никогда не числился в мастерской Рембрандта, его явно поразили такие гравюры Рембрандта, как «Поместье взвешивателя золота», на которой взору созерцателя представало широкое пространство, испещренное полосами света и тени. Впечатлительный и целеустремленный, Филипс Конинк начал писать в такой манере и оставался верен ей на протяжении следующих десяти лет, а почти все его панорамы, созданные в это время, кажутся сшитыми из узких лент тьмы и блеска, размещенных на холсте. Его пейзажи имели успех и, во всяком случае, принесли ему достаточный доход, позволивший приобрести и возглавить судоходную компанию, барки которой курсировали между Амстердамом и Роттердамом, по пути заходя в Лейден; иными словами, его лодки двигались по его пейзажам. Сельская Голландия, запечатленная на полотнах Конинка, с узкими, точно проложенная колея, параллельными рядами польдеров, выглядит одновременно знакомой и фантастической, провинциальной и грандиозной, именно такой, каким хотел видеть свое отечество, «vaderland», голландский патрициат в середине века. В 1657 году Конинк женился снова, на женщине по имени Маргарита ван Рейн.

В конце сороковых – начале пятидесятых годов XVII века в голландской истории столь же неумолимо чередовались мгновения блеска и мрака. В Мюнстере наконец был подписан мирный договор между Испанией и Голландской республикой, положивший конец конфликту, который длился восемьдесят лет, а начался разрушением образов в Антверпенском соборе в 1566 году. Если бы Рубенс дожил до этого заключения мира, представлявшегося ему столь желанным, то был бы одновременно обрадован и огорчен его условиями. Фламандские художники наконец-то смогли свободно пересекать границу, а некоторые из них, например Якоб Йорданс и Арт Квеллин, быстро получили важные заказы в Голландской республике. Однако Мюнстерский договор также похоронил мечты Рубенса о повторном объединении всех прежних семнадцати провинций Нидерландов. Культурная граница между северными и южными территориями, и всегда-то проницаемая, ныне буквально растворилась. Но политическая и военная границы сохранились. Католический юг и протестантский север окончательно обрели облик совершенно разных государств, во многих отношениях непримиримых. А когда в 1815 году была предпринята попытка объединить их в одно Королевство Нидерландов со столицей в Брюсселе и под властью принцев Оранских, этот союз просуществовал всего пятнадцать лет.

Однако в 1648 году жители Амстердама ликовали. Заключение мира праздновали пирами и парадами, фейерверками, показательными стрельбами и барабанной дробью. На площади Дам был заложен фундамент новой ратуши из белого бентхаймского песчаника, поскольку прежнее здание в готическом стиле стало казаться устаревшим и нелепым для города, притязавшего на имя нового Тира. Во влажную землю забили первую партию деревянных свай, упрочив основание будущей ратуши. Впоследствии количество свай вырастет до тринадцати тысяч пятисот. Найдется ли на свете хоть что-то, что было бы не по силам Амстердаму? Есть ли хоть одно место, куда не доплывут его корабли? Существует ли в мире хоть что-нибудь, чего не могут предложить амстердамские рынки? В том же 1648 году Бартоломеус ван дер Хелст, наиболее востребованный амстердамский автор групповых портретов, написал огромную картину, на которой запечатлел не менее двадцати пяти арбалетчиков из роты городской милиции, пирующих в своем зале собраний 18 июня. Они осушают бокалы и наслаждаются, торжествуя мимолетный триумф, их лица раскраснелись от вина и победного самодовольства. Сверкающую серебряную посуду украшают виноградные листья; прапорщик, изображенный в центре, развязно облокотился на стол. Справа от него капитан Корнелис Витсен, в шляпе с пышными перьями, принимает прочувствованные поздравления от своего лейтенанта. Витсен, которому предстоит сыграть немаловажную роль в печальной судьбе Рембрандта, самодовольно сияет, сжимая дюжей рукой ножку внушительного гильдейского серебряного рога для питья, на котором изображен небесный покровитель роты святой Георгий. Впоследствии один писатель в весьма нелестной эпитафии назовет Витсена «джентльменом, излишне приверженным виноградной лозе»[592]. И в самом деле, вид у него такой, словно он боится выплеснуть из рога хоть каплю.

Филипс Конинк. Обширный пейзаж с соколиной охотой. Ок. 1650. Холст, масло. 132,5 160,5 см. Национальная галерея, Лондон

Летом 1648 года многим действительно показалось, будто Амстердам наконец усмирил грозных драконов, чужеземных и местных. Заключения мира добился не какой-нибудь посланник штатгальтера, а полномочные представители Генеральных штатов, где преобладали делегаты провинции Голландия, и потому патриции – правители Амстердама решили отказаться от большой и требующей немалых расходов постоянной армии, на сохранении которой настаивали принцы Оранские. В Амстердаме такое войско казалось тем более ненужным, что теперь оно состояло преимущественно из иностранных наемников. Жители Амстердама полагали, что могут опустить пики и мушкеты. Еще при жизни Фредерика-Хендрика нежелание Голландии давать деньги на содержание армии заставило штатгальтера сократить ее численность и одновременно ослабило его власть. Потому-то принц и умер в негодовании, завещав эту опасную раздражительность сыну Вильгельму II, унаследовавшему титул в возрасте всего двадцати одного года. Сыну недоставало прагматизма отца. Упрямый и вспыльчивый, Вильгельм не забывал, какая судьба постигла его тестя Карла I Английского, и решил, что должен нанести противникам упреждающий удар. Он стал грозить Голландии, и в особенности Амстердаму, всевозможными карами, если они и далее будут преследовать политику демобилизации. Когда те в ответ отказались переслать деньги, из которых выплачивалось довольствие солдатам, Вильгельм перешел от угроз к действиям. В 1650 году он повелел взять под стражу и заключить в темницу некоторых наиболее ярых своих противников. Своему родственнику Вильгельму-Фредерику Нассаускому, штатгальтеру Фрисландии, он приказал тайно двинуть войско на Амстердам. Внезапно небеса, столь ясные в 1648 году, затянулись мрачными тучами. Патрициев охватил трепет. Кальвинистские проповедники, неизменно поддерживавшие принцев Оранских, провозглашали, что это Господь наказывает голландцев за то, что те не довели до конца справедливый Крестовый поход против испанского антихриста.

Рембрандт ван Рейн (?). Вид военного лагеря. Ок. 1655. Бумага, тростниковое перо темно-коричневым тоном, кисть серо-коричневым тоном. Британский музей, Лондон

Однако у Иеговы оказалось язвительное чувство юмора. Ночью накануне нападения, назначенного на раннее утро 30 июля, конница Вильгельма-Фредерика заблудилась в тумане где-то на вересковых пустошах в местности Хой. Целый отряд верховых и мушкетеров в доспехах, бестолково топтавшихся в зарослях папоротника, случайно заметил нарочный, доставлявший почту из Гамбурга в Амстердам: он немедля поскакал предупредить горожан и поднял тревогу. Городские ворота тотчас заперли, на бастионы подняли орудия, а городские власти приготовились к осаде. Однако, прежде чем пролилась кровь, сторонам удалось достичь соглашения. Пришлось пожертвовать Андрисом Бикером, с 1620-х годов десять раз избиравшимся бургомистром, а также его братом Корнелисом (их сместили с высоких постов); кроме того, принцу выдали деньги на содержание милиции. Место изгнанной «Лиги Бикеров» заняли люди, многие из которых в свое время заказывали Рембрандту картины: Николас Тульп, Франс Баннинг Кок, Йохан Хёйдекопер ван Марссевен и не в последнюю очередь братья де Графф. Впрочем, едва ли они впредь станут обращаться к художнику. А памятуя о тех восьми тысячах гульденов, которые ему еще предстояло выплатить за дом, Рембрандт, возможно, начинал жалеть о своей размолвке с Андрисом де Граффом.

Новые правители Амстердама радели о его интересах нисколько не меньше, чем лишенные должностей Бикеры. Их приход к власти был тотчас благословлен несчастьем, которое постигло Оранский дом. В ноябре 1650 года Вильгельм II умер от оспы, оставив свою супругу Марию-Генриетту Стюарт беременной будущим Вильгельмом III, коорому суждено было родиться спустя восемь дней, и обрекая династию на неопределенное положение. В Амстердаме никто особо не горевал. Один местный остроумец положил в церковный ящик для подаяний золотую монету, обернув ее в лист с виршами собственного сочинения:

- Принц отдал душу Богу.

- На сирых и убогих я пожертвовал много, —

- Сколь радостны вести,

- Что пришли вместе.

Чтобы заполнить вакуум власти, было созвано Великое собрание, в котором преобладали представители Голландии и которое возглавлял великий пенсионарий Ян де Витт; его отца среди прочих в свое время заключил в тюрьму Вильгельм II. Собрание подтвердило, что полнота власти находится только в руках семи провинций, а пост штатгальтера во всех провинциях, кроме Фрисландии, остается вакантным на неопределенный срок.

Таким образом, начало «эпохи без штатгальтера» было ознаменовано в республике Соединенных провинций внезапными перипетиями, попытками государственных переворотов и ответными ударами. Хотя целые поколения посетителей музеев рассматривали на голландских картинах служанок, складывающих туго накрахмаленное белье, тучных коров, лениво пасущихся на ярко-зеленых лугах, довольных бюргеров, отдыхающих от трудов на окаймленном дюнами морском берегу или прогуливающихся между колосящимися нивами, и полагали, что Голландия середины XVII века была чем-то вроде совершенной буржуазной идиллии, реальность в 1650-е годы выглядела далеко не безмятежной. Едва удалось замирить старого врага, Испанию, как не замедлили появиться новые. В 1651 году английский парламент принял Навигационный акт, целью которого было лишить Голландию ее первенствующей роли в посреднической морской торговле. Отныне надлежало ввозить в Англию сельдь, макрель и треску только на английских судах. Другие грузы следовало доставлять в английские порты либо на судах, приписанных к порту отправления, либо опять-таки на английских. Чтобы ни у кого не возникло сомнений в серьезности их намерений, английские военные корабли начали нападать на голландские суда. Достаточно было «голландцу» не отсалютовать по всем правилам британским военным кораблям в «британских морях», как его захватывали или топили. В 1651 году английские военные корабли захватили сто сорок голландских торговых судов[593]. Но у парламента были и другие основания для агрессии, скорее политического свойства. В Голландии жили в изгнании вдова и дети Карла I. Обезглавив короля, Кромвель потребовал от Генеральных штатов гарантий, что они не только не предоставят никакой поддержки Стюартам, жаждущим реставрации в Англии, но даже не позволят сделаться штатгальтером ни одному принцу Оранского дома, связанному узами брака со свергнутой английской династией и тем самым являющемуся потенциальным претендентом на британский трон. Кромвель зашел столь далеко, что предложил было голландцам политический союз, некое невероятное подобие Протестантской лиги, охватывающей разделенные морем страны.

Впрочем, Генеральные штаты быстро поняли, что предложение британцев есть подобие вежливого шантажа. Откажитесь от своей политической независимости, и мы оставим в покое ваши корабли. Голландцы осознавали, что на кону принцип «mare liberum» – свободного моря, неограниченных плаваний, неограниченной перевозки грузов, – на котором основано все их национальное благосостояние. Когда у них потребовали поступиться этой свободой, Генеральные штаты выбрали войну. По большей части им пришлось терпеть поражения. Голландские флоты воевали мужественно, однако были слишком рассредоточены, чтобы их орудия могли нанести серьезный урон мощным английским военным кораблям. На протяжении всего 1652 года голландцы беспомощно смотрели (иногда в буквальном смысле слова с берега), как их военно-морской флот сметали огнем, как крупные военные корабли обстреливали, испещряли пробоинами, лишали мачт, топили. В решающей битве при Схевенингене погибли адмирал Мартен Тромп и четыре тысячи моряков, а одиннадцать боевых кораблей были потоплены или захвачены врагами. Жизненно важные коммуникации и пути снабжения, от которых зависело процветание Голландии, оказались перерезаны, точно вены, и страна стала истекать деньгами. Многие инвесторы в торговых синдикатах почувствовали, что их прижали к стенке. В стране воцарился невиданный экономический спад. Власти ввели дополнительные налоги, чтобы собрать деньги на восстановление основательно потрепанного в боях флота. Сильно подорожали масло, хлеб и пиво. По многим голландским городам, от Дордрехта на юге до Энкхёйзена на севере, прокатились бунты. Заслышав зловещий шум, патриции закрывали ставни или отправлялись в пригородные имения.

Какое-то время голландцы получали только неутешительные вести. В 1653 году благодаря согласованному контрнаступлению голландского флота удалось переломить ход войны, отбив у англичан столько же судов, сколько было потеряно прежде. Но, даже подписав Вестминстерский мирный договор и положив конец морской войне с Англией, голландцы продолжали нести потери иного рода. Бразилия, в свое время захваченная голландцами у португальской короны и обещавшая Вест-Индской компании великие богатства, снова отошла Португалии, когда оттуда отозвали Иоганна-Морица Оранского и его войска. В том же 1654 году чудовищный взрыв порохового склада в Дельфте разрушил всю северо-восточную часть города и в том числе унес жизнь самого талантливого из учеников Рембрандта, Карела Фабрициуса. И, словно бич Божий оставил на спине республики недостаточно рубцов, в середине 1650-х годов на голландские города с почти невиданной прежде яростью обрушилась эпидемия чумы. Родина Рембрандта Лейден потерял за какой-то год четверть населения, а умерший в 1652 году старший брат художника Адриан, возможно, стал одной из жертв этого морового поветрия. В Амстердаме на кладбище картезианского монастыря Картхёйзеркеркхоф рыли все новые и новые могилы для бедных, пока совсем не осталось места, и тогда телеги, нагруженные телами, стали с грохотом выезжать за пределы погоста и Чумного госпиталя в деревни вдоль Амстела и береговой линии бухты Эй.

Именно в эти скорбные времена живописная манера Рембрандта стала более созерцательной, изображение на его картинах, будь то портреты или исторические полотна, утрачивает напряженную физическую энергию и обретает философски метафизическую. Разумеется, не стоит думать, будто его выбор сюжета и стиля примитивно отражает мрак, воцарившийся в стране в начале 1650-х годов. Не исключено, что его стали беспокоить бытовые неурядицы, когда в 1651 году прорвало дамбу Святого Антония, расположенную неподалеку от его собственного дома, и вода хлынула в деревни, находившиеся ниже по течению. Саму Брестрат несчастье пощадило, однако уровень воды в шлюзе Святого Антония в конце улицы повысился, и она, возможно, подмыла фундамент некоторых домов, что и без того часто случалось в пропитанной влагой голландской подпочве. Один из пострадавших домов принадлежал соседу Рембрандта, португальскому еврею Даниэлю Пинту, который торговал с Левантом и купил этот дом у Николаса Элиаса Пикеноя в 1645 году. Чтобы устранить ущерб, Пинту пришлось поднять основание, а поскольку у Рембрандта была с ним общая стена, дому художника тоже потребовалась перестройка[594]. Ремонтные работы, которые обошлись в тридцать три гульдена и бочонок пива, как это обычно бывает, продлились значительно дольше, чем предполагали Пинту и Рембрандт. Стуку молотков и грохоту, казалось, конца не будет. Нервы не выдерживали[595]. Рембрандт и Пинту договорились платить за древесину по отдельности, но в конце концов рассорились с поставщиками и друг с другом, а Пинту даже обратился в суд с жалобой на то, что ему-де предъявили счет за Рембрандтовы бревна[596]. Не только стены, но и вещи в комнатах покрывал слой грязи и пыли. За первые девять месяцев 1653 года Рембрандт не написал ни одной картины и всего одну – за три последних.

Однако сидеть на мели в такое время не стоило. Бывший хозяин дома Христоффел Тейс стал требовать выплаты оставшейся части долга, восьми тысяч гульденов. Рембрандт уже давно просрочил очередную передачу денег. В 1651 году он попытался умилостивить Тейса, выполнив для него один из лучших и наиболее изысканных пейзажных офортов в своей карьере – изображение загородного дома Тейса «Саксенбург». А пока его собственный дом не начал разрушаться в переносном и буквальном смысле, он изо всех сил старался выбраться из долгов, создавая новые и новые картины. Он явно обсуждал с Тейсом свое печальное положение. На обороте рисунка пером и сепией, где запечатлены две женщины и маленький ребенок, которому старшая сестра помогает сделать первые неуверенные шаги, он написал себе памятку для следующей встречи с Тейсом: «…узнать, будет ли наше дело рассматривать арбитражный суд, как предполагалось ранее, а у Тейса – не хочет ли он, чтобы я закончил одну из двух картин… или они ему не нужны»[597].

Поэтому, когда смолк стук молотков, Рембрандт вовсе не стал безмятежно почивать по ночам в своей постели, сколь ни утешало его теплое тело Хендрикье. Даже если его и не мучила совесть из-за того, как он обошелся с Гертье Диркс, его все же беспокоил нерешенный исход дела. Слишком много людей было посвящено в обстоятельства его поступка, и отнюдь не от всех можно было откупиться. Если бы он мог быть уверен, что найдет новых состоятельных заказчиков, ему улыбнулась бы удача. Однако в начале 1650-х годов было совершенно не очевидно, что богатые покровители станут осаждать его дом, наперебой заказывая картины. Сколь бы радостно ни восприняли офицеры ополчения картину с изображением роты Франса Баннинга Кока, Рембрандта не оказалось в числе художников, которым было предложено написать огромного формата памятные групповые портреты, призванные увековечить Мюнстерский мир, и ценители искусства не могли не заметить этот факт. Более того, следующий групповой портрет – «Урок анатомии доктора Яна Деймана» – ему закажут лишь в 1656 году. Снедаемый тревогой, Рембрандт, видимо, горько раскаивался в своей размолвке с Андрисом де Граффом, ведь представители самой могущественной фракции в городском совете недвусмысленно давали понять, что предпочитают Рембрандту Флинка. Рембрандт застыл на распутье и не знал, куда двигаться.

Рембрандт ван Рейн. Поместье взвешивателя золота. 1651. Офорт. Кабинет гравюр, Рейксмюзеум, Амстердам. Дом Тейса, «Саксенбург», изображен в центре, на среднем плане

Он выбрал далеко не самый очевидный вариант. По мере того как будущее заволакивали все более мрачные тучи, Рембрандт с новыми силами предавался экспериментам, даже рискуя собственной популярностью. В наиболее изысканных и утонченных слоях патрицианского общества распространилось мнение, что Рембрандт, с его «шероховатой», «неотшлифованной» живописной манерой, а тем более с его бесцеремонным отношением к сексу и деньгам, не лучший выбор. Создатели натюрмортов, пейзажисты, портретисты все более тяготели к разноцветной палитре, яркому освещению и плавным, явственно обозначенным контурам, а в то время как авторы картин на исторические сюжеты все более осознанно воспроизводили античные образцы с четкими очертаниями и словно выточенными резцом формами, Рембрандт склонялся к некоей версии скупого в своих средствах живописного эссенциализма, не обремененного ни нравоучительностью, ни лишними приметами местного колорита. Ясность поверхностного изображения в его глазах была куда менее важной, чем выразительность, достигаемая посредством манипуляций с красками. Со времен «Ночного дозора» Рембрандт решил, что не «плавная и гладкая», а «грубая» манера скорее вовлечет зрителя в активное осознание произведения искусства и что созерцатель будет не просто взирать на подобную картину, а «довершит» ее в своем воображении. Возможно, «conterfeitsel», портрет девочки, который он написал в 1654 году для португальского еврея, купца Диего д’Андраде, и который тот отверг, опять-таки «поскольку он никак не передавал черты его дочери»[598], также был скомпрометирован на первый взгляд «неотшлифованной», «эскизной», отрывистой манерой. И д’Андраде, и его дочь, по-видимому, внезапно прервали сеансы, возможно увидев, что делает Рембрандт, ведь в свидетельских показаниях значится, что девочка «уходила при первой же возможности». Д’Андраде потребовал, чтобы Рембрандт немедля взял в руки кисти и завершил работу, предоставив ему удовлетворительный результат, пока девочка не ушла, или вернул ему семьдесят пять гульденов задатка. Рембрандт, вынужденный выслушивать оскорбительные обвинения в присутствии нотариуса, в ярости отвечал, что «не притронется к картине и не станет ее заканчивать, пока истец не заплатит ему весь причитающийся гонорар или залог в обеспечение гонорара». После этого он был готов предоставить портрет на суд членов гильдии Святого Луки, чтобы они решили, удалось ему передать сходство или нет. Какой вердикт вынесет этот третейский суд по поводу «сходства» и «завершенности», чрезвычайно щекотливым вопросам в Амстердаме 1650-х годов, было далеко не ясно, поскольку мода и вкус в этих стилистических войнах предпочитали все большую плавность и прохладную гладкость, и уж никак не манеру Рембрандта. Это разбирательство он воспринял как серьезный удар по репутации.

Рембрандт ван Рейн. Автопортрет. 1652. Холст, масло. 112 81,5 см. Музей истории искусств, Вена

И все же он противостоял соблазнам пустых поверхностных эффектов. С середины 1640-х годов Рембрандт живописными средствами неустанно исследовал таинственные, поэтические отношения, связывающие видимый глазу облик и сердце материальной сущности. Он неизменно оставался метафизиком. Так, на великом венском автопортрете 1652 года он предстает перед нами вне всяких социальных ролей, отринувшим любые пышные детали: плюмажи, золотые цепи, стальные латные воротники, причудливые тюрбаны; на нем всего лишь рабочая блуза и простой берет художника. (Впрочем, берет, возможно, все-таки отсылает к Кастильоне Рафаэля.) На сей раз глаза Рембрандта ясно различимы; слегка затененный левый глаз даже более приковывает внимание, чем правый на ярко освещенной половине лица. Он вовсе не привлекает зрителя загадочностью. На самом деле эти глаза с покрасневшими веками, разделенные пересекающей лоб глубокой морщиной, вместе с поджатыми губами и упрямым подбородком свидетельствуют о напряженной интеллектуальной сосредоточенности, о тяжком труде, сопровождающем призвание художника. На этом автопортрете Рембрандт вызывающе запустил большие пальцы за пояс, широко развел в стороны локти, и потому его позу ложно истолковывали как агрессивную: таков-де Художник, противостоящий Публике. Разумеется, в его позе нет ничего подобострастного. Однако, сравнив его со столь же безыскусным автопортретом его ученика Карела Фабрициуса, написанным им незадолго до смерти, мы можем убедиться, что на сей раз Рембрандт, скупыми уверенными мазками изображая свою рабочую блузу и крупные мускулистые руки, стремился передать неприкрашенную правду и показать зрителю независимого мастера, облаченного лишь в то одеяние, что пристало его ремеслу.

То же впечатление благожелательного простодушия, той самой «honntet», столь ценимой в XVII веке, парадоксальной расчетливой бесхитростности, производят и некоторые другие его модели этого периода, например написанный в три четверти Николас Брёйнинг: его красивое лицо обращено к сильному источнику света, он эффектно откинулся на спинку массивного стула. О Брёйнинге известно мало, но он или его семья, по-видимому, лелеяли светские амбиции. Не случайно Рембрандт изобразил его в позе, представляющей собой некий эквивалент аристократической позы-контрапоста: с головой, обращенной в сторону, противоположную торсу, – вот только не стоящим, а сидящим. А еще Рембрандт стал значительно затемнять фон своих портретов, так что отдельные сильно освещенные участки лица, словно светясь в мерцании свечей, выступают из мрака. Ощущение, будто лица и фигуры появляются из бесконечности и вновь растворяются в ней, еще усиливается благодаря тому, что Рембрадт, как, например, в портрете Арнаута Толинкса, весьма пожилого зятя доктора Тульпа, ставит себе буквально невыполнимую задачу: сделать черный костюм – шляпу и кафтан – различимым на фоне почти черного задника.

В портретах 1650-х годов Рембрандт приспосабливал живописную технику под свое понимание личности модели. Поэтому портрет Брёйнинга написан относительно свободными, плавными мазками, сообщающими всему его облику живость и веселость, тогда как для портрета Толинкса, в особенности для его воротника и ярко освещенной щеки, Рембрандт выбирает мазки плотные и неровные, подчеркивающие добропорядочность и надежность его публичной маски. Впрочем, нигде сами прикосновения Рембрандтовой кисти не создали образа более сложного и глубокого, более революционного по своему воздействию, чем в трехчетвертном портрете Яна Сикса (с. 733), без сомнения величайшем из всех портретов мастера и, вероятно, самого психологически проницательного из всех портретов XVII века. Почему? Да потому, что на нем запечатлено одновременно то лицо, что мы носим на улице, и то, что обращаем к собственному зеркалу, наш желанный и наш истинный облик.

Рембрандт ван Рейн. Портрет Николаса Брёйнинга. 1652. Холст, масло. 107,5 91,5 см. Картинная галерея старых мастеров, Кассель

Хотя ничто не предвещало появления подобной беспрецедентной картины (да к тому же и «бездетной», по крайней мере до Гойи и Мане), Рембрандт мог создать ее, только близко познакомившись со своей моделью. Несмотря на то что вскоре после того, как Рембрандт завершит работу над портретом, их дружба прервется, судя по глубокому пониманию внешности и внутреннего мира его героя, их явно связывали более теплые и тесные отношения, чем обычно соединяют заказчика и художника. Если созданный в 1641 году портрет невзрачной и благочестивой женщины средних лет, как без особых оснований полагают искусствоведы, действительно изображает мать Сикса Анну Веймер, то Рембрандт познакомился с ее сыном, когда тому исполнилось всего двадцать три года и он только что вернулся из путешествия по Италии, – красивый, состоятельный, следящий за модой, страстно увлеченный итальянской поэзией Тассо и Ариосто, без сомнения без умолку твердящий о Бернини и о фонтанах, о кардиналах и о библиотеках. С тринадцати лет Сикс жил вместе со своей овдовевшей матерью в роскошном доме на Кловенирсбургвал, именуемом «Синий орел», по соседству со «Стеклянным домом», принадлежавшим производителю зеркал Флорису Сопу. Дед Сикса, гугенот, прибыл в Голландию из Франции в 1568 году, а его сыновья Жан и Гийом преуспели в ремесле, типичном для французских протестантов: шелкоткачестве и красильном деле. Жан Сикс умер в 1617 году, когда его сын еще пребывал в утробе матери, поэтому Анна сама занялась воспитанием и образованием мальчика, изо всех сил стараясь, чтобы в следующем поколении грязь коммерции сменилась блеском учености. Как и положено, Яна отправили в Лейденский университет изучать свободные искусства, «vrije kunsten»; не исключено, что потом он обучался также в университете Гронингена[599]. Разумеется, он недурно выучил латынь и греческий, а также овладел испанским, французским и итальянским, а потом его послали в Италию.

Рембрандт ван Рейн. Портрет Арнаута Толинкса. 1656. Холст, масло. 76 63 см. Музей Жакмар-Андре, Париж

Усилия, потраченные, чтобы придать ему аристократический лоск, оправдали себя. Вернувшись в Амстердам, Ян Сикс поразил воображение сограждан: блистательный поэт-патриций, он выбрал своей резиденцией собственную сельскую Аркадию в загородном поместье Эймонд. История о том, как он принимал у себя художника, в том числе и рассказ о пари и горчице, увековеченных на офорте «Мостик Сикса»[600], – почти наверняка позднейшая выдумка, хотя она трогательно и поэтично сводит вместе любезного дилетанта и славящегося своей неуживчивостью и дурным нравом художника. Однако их первая документально засвидетельствованная встреча относится к 1647 году, когда Рембрандт выполнил гравированный портрет Яна Сикса, призванный польстить его самолюбию и представить его в сознательно культивируемом им облике джентльмена – ценителя искусств.

Что же эти двое, столь различные по своему возрасту, воспитанию и устремлениям, увидели друг в друге? У Рембрандта было много учеников, ассистентов и заказчиков, но мало друзей, тем более принадлежавших к утонченным светским кругам, в которых вращался Сикс. Разумеется, Рембрандт помнил о старинном «paragone», вечном соперничестве живописи и поэзии, особенно остро проявлявшемся в Амстердаме. Воспевая родной город, амстердамские поэты в числе прославленных имен постоянно называли имя Рембрандта, а драматурги вроде Яна Зута упоминали его, когда говорили о совершенных произведениях искусства[601]. Однако два величайших поэта своего поколения, Гюйгенс и Вондел, приводили его имя в не столь лестном контексте: Гюйгенс насмехался над ним из-за того, что он якобы не сумел передать на полотне черты Жака де Гейна III, а Вондел усомнился, что Рембрандту по силам изобразить знаменитого Ансло в момент чтения проповеди. Возможно, нежелание Вондела похвалить его особенно раздражало художника, тем более что тот обыкновенно не скупился на высокие оценки живописцев. (Даже одобрив впоследствии портрет Яна Сикса, Вондел не назвал имени автора!) Поэтому Рембрандт, несомненно, был польщен, поняв, что молодой поэт, отличающийся космополитическими пристрастиями и глубоким знанием античной культуры, желает поддерживать с ним дружеские отношения. В свою очередь, Ян Сикс, который был столь же страстным коллекционером западного и восточного искусства, как и Рембрандт, и разделял его вкусы: Тициан, Пальма Веккио, Дюрер, Лука Лейденский, китайские рисунки и классическая скульптура, – вполне мог консультироваться у него по поводу покупок.

Рембрандт ван Рейн. Портрет Яна Сикса. 1647. Бумага, перо коричневым тоном, кисть коричневым тоном и белилами. Коллекция Сикса, Амстердам

Невзирая на их старое как мир соперничество, сходство поэзии и живописи чрезвычайно оживленно обсуждалось в середине XVII века. Общество Аполлона и Апеллеса, призванное воссоединить двух муз, но не подчинявшееся гильдии Святого Луки, в октябре 1653 года устроило пир, во время которого поэты чествовали живописцев, а живописцы прославляли поэтов (однако Рембрандта даже не пригласили на это празднество)[602]. Впрочем, о том, как именно общая культура сближала молодого писателя и стареющего живописца, свидетельствуют усилия, предпринятые Рембрандтом при создании гравированного портрета Сикса. Рембрандт довольно редко выполнял подготовительные рисунки для офортов, но, задумывая портрет Сикса, сделал даже два этюда. Обоим рисункам надлежало подчеркивать непринужденное изящество Сикса, ту самую «sprezzatura», которую Кастильоне полагал неотъемлемым свойством истинного джентльмена и придворного. Все высокоученые соотечественники Яна Сикса были настолько убеждены в том, что именно он – образец утонченности и светскости, о котором писал итальянский автор, что переводчик впоследствии посвятит ему первое голландское издание «Придворного». Однако два рисунка Рембрандта были призваны показать абсолютно разные аспекты личности «совершенного джентльмена». На первом рисунке на Сикса радостно напрыгивает собака. Судя по изображению охотничьего пса, Сикс притязал на принадлежность к тем классам, развлечения которых включают в себя охоту; вместе с тем собака обыкновенно символизировала такие качества, как преданность и дружеское расположение, а ее присутствие могло намекать и на ученость хозяина, ведь все эти добродетели приписывал собакам в своем трактате Липсий[603]. Однако чрезвычайно раскованная поза, в которой его изобразил художник, могла вызвать у Сикса удивление, даже неприятное; не случайно на втором рисунке, наброске с натуры, быстро выполненном на обороте другоо, запечатлевшего нищего, которому подают милостыню, Сикс предстает в той маске, что сознательно создавал и культивировал: мы видим красивого молодого писателя, погруженного в чтение рукописи, в классической позе стоящего у окна, из которого на его точеные черты льется свет.

Рембрандт издавна был одержим книгами. Однако едва ли его можно было назвать книгочеем. Сколь ни занимали его истории, излагаемые в книгах, его завораживал и физический облик книг как материальных предметов: их обложка, бумага, велень; знание, таимое на сшитых страницах под прочным переплетом, скрываемое на тесно уставленных деревянных полках, громоздящееся стопками на столе. Снова и снова взор и рука живописца скользили по переплетам или задерживались на неровных пожелтевших страницах. Часто Рембрандт использовал книги в качестве театральных декораций: вот на них указует святой Павел, вот они скорбно покоятся рядом с Иеремией, оплакивающим разрушение Иерусалима, вот Ансло и Сильвий, благоговейно приникнув к их источнику, изрекают евангельскую истину. Однако, в отличие от Рубенса, Рембрандт редко выполнял книжные иллюстрации. До знакомства с Сиксом единственным его вкладом в этот жанр был фронтиспис к учебнику по судовождению. До конца 1640-х годов (за исключением «Пророчицы Анны», моделью для которой, возможно, послужила его мать) Рембрандт не стремился изображать читающих, то есть не отрывающих сосредоточенного взора от открытых книг, персонажей. Однако в конце 1640-х – 1650-е годы он гравирует на меди и пишет лица, буквально озаренные светом, исходящим от страниц открытой книги. Нарушая традицию изображения «ученого в своем кабинете», согласно которой героя, подобно Эразму кисти Гольбейна, полагалось писать в профиль, параллельно плоскости картины, тем самым несколько отдаляя его от созерцателя, такие персонажи Рембрандта, как старуха, возможно мать Сикса Анна Веймер, или Титус, обращены лицом к зрителю, и потому нас глубоко завораживает их поглощенность чтением, мы созерцаем свет, падающий на их лица от страниц книги.

Рембрандт ван Рейн. Старуха за чтением. 1655. Холст, масло. 80 66 см. Частная коллекция

Рембрандт ван Рейн. Портрет Яна Сикса. 1647. Бумага, итальянский карандаш. Коллекция Сикса, Амстердам

Рембрандт ван Рейн. Портрет Яна Сикса. 1647. Офорт, второе состояние. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк

Именно так: анфас, погруженным в чтение, перегнувшим книгу вдоль корешка – показан Ян Сикс на третьем рисунке; в той же позе он будет запечатлен и на офорте. На его фигуру сзади падает сильный свет, как будто молодой человек расположился у окна в солнечный день. Однако, поскольку он стоит спиной к окну, хотя бы часть его лица должна была остаться в тени. Но Рембрандт изображает черты Сикса ярко освещенными, не столько внешним светом, сколько сиянием книжной мудрости. В целом на офорте удачно сочетаются настроения двух подготовительных рисунков: бодрого и солнечного, что царит на первом, той жизни деятельной, «vita activa», о приверженности которой свидетельствуют изысканная шпага и ножны, кинжал и плащ, и «жизни созерцательной», «vita contemplativa», о которой на втором рисунке возглашает сияющий свет жизни воображения и ума. Всецело поглощенный чтением, Ян Сикс помещен на самой границе между внешним и внутренним миром, между улицей и кабинетом.

Рембрандт ван Рейн. Свадьба Ясона и Креусы. 1648. Офорт, четвертое состояние. Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк

В том же году, когда Рембрандт гравировал его портрет, на сцене был поставлен первый драматический опыт Сикса, трагедия «Медея». Без сомнения, Сикс был страстным поклонником античной литературы. В 1649 году, к явной досаде не столь состоятельных ученых, он купит на аукционе бесценный манускрипт «Записок о Галльской войне» Цезаря, написанный каролингским минускулом в IX веке[604]. Поэтому весьма вероятно, что во время своего итальянского путешествия Сиксу довелось видеть знаменитый бюст Псевдо-Сенеки. Нельзя исключать, что, подобно Рубенсу и Рембрандту, он приобрел его копию. (В Риме эпохи барокко, видимо, существовала целая индустрия, специализировавшаяся на производстве таких «копий по авторской модели».) В любом случае он не мог не читать каноническое издание трагедий Сенеки, подготовленное Липсием и завершенное Филиппом Рубенсом. Однако в духе свободного состязания, которое одобряли Аристотель и Гораций, Сикс вполне мог написать собственную версию пьесы, отчасти отдавая дань уважения Сенеке, отчасти предлагая независимую интерпретацию сюжета. Так или иначе, пьеса имела некоторый успех, и потому спустя год, в 1648-м, Сикс опубликовал ее и заказал своему новому другу Рембрандту выгравировать для нее фронтиспис. Как ни странно, Рембрандт выбрал в качестве иллюстрации сцену свадьбы Ясона и Креусы, о которой не упоминается у Сикса. В Голландии подобные сцены зачастую включались в представление в виде театрализованного маскарадного действа, хотя и не входили в текст пьесы. Офорт же Рембрандта, на котором Ясон рядом со своей невестой в брачном венце преклоняет колени перед жрецом в митре, а облака воскуряемых благовоний поднимаются к высоким сводам то ли готического, то ли восточного храма, вроде тех, что Рембрандт прежде любил изображать на таких исторических полотнах, как «Христос и грешница», действительно в чем-то сходен с «живой картиной». Но сколь злые шутки играет с живописцем подсознание! Ведь, вступая в брак, Ясон совершает преступление, за которым последует страшное возмездие, или, по крайней мере, роковую ошибку. Ясон прибыл в Коринф со своей женой Медеей и, пресытившись ею, бросил ради юной царевны. Отвергнутая супруга обрушивает на него ужасную месть. Отправив сопернице заботливо выбранный свадебный дар (отравленный пеплос), Медея затем убивает собственных детей. Разумеется, брошенная сожительница потребует справедливости лишь спустя год, в 1649-м, и бедной оскорбленной Гертье будет куда как далеко до Медеи. Впрочем, интересно, не взглянул ли Рембрандт на надпись под офортом, содержащую грозное предупреждение о последствиях измены: «Неверность, сколь дорого ты обходишься!» – и не вздрогнул ли едва заметно от страха?

Рембрандт ван Рейн. Гомер, читающий стихи. 1652. Бумага, перо коричневым тоном. Коллекция Сикса, Амстердам

Рембрандт ван Рейн. Минерва в своем кабинете. 1652. Бумага, перо коричневым тоном, кисть коричневым тоном и белилами. Коллекция Сикса, Амстердам

А Ян Сикс? Ах, он был выше таких мелких недоразумений. И Рембрандт был ему другом. Во всяком случае, пока. И Сикс в 1652 году попросил его как друга нарисовать что-нибудь в его альбоме, «album amicorum», который он назвал «Пандора». Рембрандт выполнил для «Пандоры» два рисунка, далеко не в первый раз запечатлев на одном из них Гомера, с бесстрастным, ничего не видящим взором, с отверстыми устами, читающего свои стихи перед восхищенными слушателями, которые частью сидят у его ног, частью расположились возле и меж деревьев. Конечно, к Гомеру и писатель, и живописец испытывали равное благоговение, причем для Сикса Гомер был прежде всего лирическим поэтом, а для Рембрандта – незрячим певцом и провидцем. Второй рисунок изображает Минерву в ее кабинете, на стене которого виднеется эгида; Минерва глубоко погружена в чтение, на голове ее – убор, весьма напоминающий тот, что носит «Старуха за чтением» 1655 года. А если в облике Минервы Рембрандт и в самом деле изобразил мать Сикса Анну Веймер, то выходит, что рисунок содержит очередной лестный намек на легендарную мудрость этой почтенной матроны. В том же году Сикс приобрел две важные работы Рембрандта, впрочем написанные еще в конце 1620-х и в 1630-е годы: «Симеона во храме» (возможно, это был «Симеон во храме с Младенцем Христом» («Сретение») 1628 года) и великолепную гризайль 1634–1635 годов «Проповедь Иоанна Крестителя». Спустя год, когда Христоффел Тейс стал требовать у Рембрандта выплаты оставшейся стоимости дома, семи тысяч гульденов, а также тысячи четырехсот семиесяти гульденов процентов и «издержек», Сикс одолжит Рембрандту тысячу гульденов, чтобы тот покрыл просроченный счет[605].

Ссуду он дал Рембрандту беспроцентную. Но через год, в 1654-м, Рембрандт вернул своему молодому другу долг сторицей, создав его портрет, возможно величайший портрет XVII века.

Фигура написана в натуральную величину, но в три четверти и вызывает ощущение живого, непосредственного присутствия. Когда Рембрандт в 1641 году изобразил патриция (либо Андриса де Граффа, либо Корнелиса Витсена), небрежно опирающегося на классическую колонну, формат во весь рост, в манере Ван Дейка, требовал отдалить персонажа от созерцателя и показать фрагмент пола, создав тем самым непременную дистанцию между аристократом и зрителем. Напротив, Ян Сикс находится в пространстве, так близко, что мы можем различить маленькую ямку на его подбородке и изощренно выписанный участок розовой кожи, проглядывающий между усами и верхней губой. Обыкновенно для портрета в три четверти брали холст или доску прямоугольной формы. Но картина Рембрандта почти квадратная. А едва ли не всю левую треть холста занимает пустая, наложенная густыми мазками тьма, из которой Ян Сикс выступает на свет. Рассчитывая оптические цветовые эффекты столь же тщательно, как и в «Ночном дозоре», переходя по диагонали от темного сизо-серого кафтана к охряным замшевым перчаткам, а от них – к ослепительному, насыщенному алому плащу, Рембрандт создает у зрителей ощущение, будто Сикс движется в пространстве по направлению к ним, из безымянного мрака к теплому свету, готовому принять и согреть.

Рембрандт ван Рейн. Портрет Яна Сикса. 1654. Холст, масло. 112 102 см. Коллекция Сикса, Амстердам

Его движения, как и приличествует джентльмену – ценителю искусства, довольно размеренны. Он не сводит с нас пристального взгляда, безотчетно элегантным жестом снимая или надевая перчатку. Но какое именно движение изобразил Рембрандт поразительным, написанным алла прима, размытым пятном охры, коричневого, серого и белого? Искусствоведы всегда предполагали, что Сикс плотнее натягивает на левую руку перчатку, готовясь выйти на улицу и надеть публичную маску. Рембрандт не пожалел усилий, чтобы показать под туго натянутой кожей перчатки большой палец левой руки, вплоть до очертаний верхнего края ногтя, видимого под мягкой замшей. Однако вполне можно предположить, что голой правой рукой Сикс начинает не надевать, а стягивать перчатку. Разумеется, не стоит непременно переосмыслять принятую интерпретацию и думать, что Сикс не уходит из дому, а куда-то пришел, не прощается с кем-то, а здоровается. Скорее, Рембрандт намерен застать своего героя в ситуации некоей двойственности, на границе меж домом и миром. Десять лет тому назад Дэвид Смит проницательно заметил, что в латинской хронограмме, или кратком стихотворении, из начальных букв каждой строки которого можно составить дату и которое Сикс написал к собственному портрету в своем альбоме «Пандора», он называет себя Янусом, «IanUs»[606]. Поэтому, подтверждая далее (и проявляя тактичную заботу о репутации живописца, если вспомнить о недавней жалобе д’Андраде), что «именно так выглядело лицо Януса Сикса, с юности поклонявшегося музам»[607], он остроумно намекает на то, что у него два лица, а не одно: лицо, с которым он предстает миру, и то, что знают его друзья и он сам. Оттого-то Рембрандт и не жалеет усилий, чтобы привлечь наше внимание к рукам персонажа: к правой, без перчатки, которой он может пожать руку друга, близкого приятеля (детально выписанные костяшки пальцев и даже выступившие вены, несмотря на свободные, широкие мазки, создают ощущение некоей «неформальности»), и к левой, скрытой перчаткой руке публичных ритуалов. Кстати, соединение рук, в том числе и рук в перчатках, представляло собой расхожую эмблему дружбы или взаимной склонности, поэтому Рембрандт еще раз отсылал здесь к тому расположению, что питали друг к другу художник и поэт. Впрочем, величайший комплимент Рембрандт сделал своему заказчику, самой манерой письма создавая видимость «sprezzatura» и придавая тщательному расчету облик непринужденной элегантности, как настаивал Кастильоне.

Выходит, что именно в манере письма, привлекающей удивительной плавностью и самообладанием, таится личность изображенного. В портрете Сикса можно наблюдать наиболее поразительную демонстрацию того, что голландские искусствоведы именовали словом «lossigheid», «раскованность», и что создает у зрителя впечатление, впрочем опровергаемое подготовительными рисунками, будто Рембрандт накладывал краску на холст стремительно, алла прима, как и на картине, изображающей купающуюся Хендрикье и созданной в том же году (1654 год, наряду с 1629-м и 1636-м, можно считать наиболее плодотворным во всей его карьере). Но даже если он и написал портрет довольно быстро, чрезвычайно утонченная проработка деталей и удивительное разнообразие стилей письма даже на соседних фрагментах свидетельствуют о том, насколько тщательно Рембрандт обдумывал его замысел, и прежде всего то, что теоретики искусства того времени обозначали термином «houding», «позу» картины, то есть точное и гармоничное соотношение цветов, позволяющее создать убедительную живописную иллюзию в пространстве[608].

Рембрандт ван Рейн. Портрет Яна Сикса (фрагмент)

В любом фрагменте картины обращает на себя внимание интуитивное сочетание точного расчета и раскованной манеры письма. Как отмечал Хогстратен, участки, помещенные ближе всего к зрителю, выполнены в наиболее свободной манере, например на плаще, где широкие полосы, прочерченные черным, обозначают складки ткани, естественным образом ниспадающие с плеча персонажа и подчеркивающие контуры его тела, а совершенно удивительные отдельные мазки желтого воспроизводят отделку и пуговицы. Подобного эффекта Рембрандт добивается также, глубоко обмакнув нижнюю часть кисти в краску, к которой кое-где добавляет немного белого, чтобы передать мягкие отблески света, иногда возникающие на ткани, и более резкие – на отвороте с обильным золотым шитьем. Центральную роль во всей композиции играет этот прямой угол, очерченный отворотом плаща; такой же прямой угол образует и белый воротник, фиксируя позу посреди той живописной динамики, которой проникнута вся композиция. Тени под воротником точно просчитаны так, чтобы придать льну легкость и воздушность, словно он плывет над сизо-серым кафтаном; кроме того, Рембрандт добавляет чудесную маленькую деталь: правый уголок воротника на портрете едва заметно загнулся внутрь. И если в 1630-е годы Рембрандт написал бы волосы своей модели с самым педантичным тщанием, процарапывая отдельные волоски черенком кисти, здесь он сумел передать густую рыжеватую гриву Яна Сикса облачными, почти воздушными мазками, накладывая их сплошным слоем, за исключением прядей, ниспадающих на белый воротник, где кончики кудрей воспроизведены с помощью штриховки, нанесенной крошечными вертикальными линиями и напоминающей паутину.

Таким образом, эту картину можно в буквальном смысле слова назвать энциклопедией живописи, ведь в ней есть все: от самой свободной манеры письма до сухой кисти, на кончик которой Рембрандт берет чуть-чуть желтой краски и которой проводит по поверхности холста несколько линий над краем правой манжеты Сикса, от тщательно выписанных деталей до почти импрессионистических в своей дерзости фрагментов. Однако Рембрандту удается совместить столь разнообразную технику, создав единый, абсолютно гармоничный образ. Поэтому Ян Сикс предстает перед нами, как мы сами желали бы себя вообразить: одновременно тщеславными и скромными, склонными к внешнему позерству и к самоуглубленной задумчивости, энергичными и спокойными, когда все противоречия нашего характера чудесным образом примирены.

Но этого ли хотел Ян Сикс? Два года спустя, женившись на дочери доктора Тульпа Маргарите, он заказал портрет невесты не Рембрандту, а Говерту Флинку. Позднее Ян икс продал долговую расписку Рембрандта третьей стороне, богатому патрицию Гербранду Орнии, занимавшему высокие посты в городском совете Амстердама. Однако картины бывшего друга он оставил у себя. Пожалуй, Янус действительно оказался двуликим, однако не в том смысле, какой виделся поэту.

Между Сциллой и Харибдой, скалами и водоворотом, морская гладь выглядела обманчиво безмятежной, наподобие темного лазурита, испещренного солнечными бликами. Сцилла, чудовище с волчьей головой и телом дельфина, которое вздымалось из морских глубин в облике острых утесов, грозящих разбить корабль в щепки, уже повергала мореплавателей в трепет. Но поистине леденящий ужас у рулевых, осторожно прокладывающих курс на Мессину, вызывала Харибда, логово которой располагалось со стороны Сицилии. Они знали, что на водной глади внезапно может расцвести чудовищная гвоздика, «garofano», и лепестками, окаймленными легкой пеной, начать постепенно увлекать беспомощный корабль в центр своего зловещего соцветия – коварного водоворота. Они видели собственными глазами или слышали от бывалых моряков, как суда сначала замирали, потом, не в силах противиться могуществу чудовищной твари, медленно погружались в водоворот, перевернувшись, подняв нос над волнами, а затем исчезали навеки. На Сицилии нищие, «lazzaroni», слагали печальные песни о том, как целые флотилии становились добычей алчной Харибды. Впрочем, опытный лоцман знал, как избежать зияющей пасти чудовища. А миновав опасный пролив, корабль, ориентируясь по свету маяка, мог спокойно следовать далее, пока вдали не покажется изогнутая песчаная коса, окружающая Мессинскую лагуну с ее ленивыми, мелкими, зелеными водами. На протяжении столетий этот порт именовался Занклой, то есть Серпом, по искривленной форме внешнего побережья: его «лезвие» казалось тонким, но в действительности было достаточно мощным, чтобы противостоять штормам и защищать корабли, стоящие на якоре в гавани.

Двадцатого июля 1654 года в док Мессинской лагуны вошел один из таких кораблей, «Бартоломео», проделавший долгий, изнурительный путь в борьбе с ветрами: он начал плавание из Тексела на северной оконечности Зюйдерзе, двинулся вдоль западного побережья Франции, обогнул Испанию и добрался до Тирренского моря. «Бартоломео» доставил из Амстердама в Неаполь груз шелка-сырца. Однако один из его фрахтователей, состоятельный купец Корнелис Гейсберт ван Гор, написал своему мессинскому деловому партнеру Джакомо ди Баттисте, что, зная, каким маршрутом идет судно, воспользовался случаем и послал вместе с остальным грузом квадратный ящик с картиной, предназначающейся другу Баттисты дону Антонио Руффо Спадафоре ди Карло, одному из «сенаторов» портового города, носившему также титулы герцога Баньярского, а с 1650 года и синьора Никосийского[610]. Возможно, из Неаполя картину перевозили уже на другом каботажном судне, поменьше. Однако не исключено, что в 1654 году «Бартоломео» и сам отправился дальше через пролив, чтобы увеличить прибыль. Дело в том, что заоблачный рост цен на неочищенный тростниковый сахар на Амстердамской бирже, вызванный изгнанием голландцев из Ресифи и Пернамбуку, мог соблазнить владельцев судна принять на борт груз сицилийского сахара, чтобы потом с выгодой продать его на обратном пути.

Поэтому едва ли мы так уж ошибемся, вообразив, как портовые грузчики под раскаленным небом переносят товары с корабля на набережную, в основном на потных спинах. Если капитан, на мгновение отвлекшись от неотложных дел, вытирал влажный лоб и бросал взгляд на город, то за крышами теснящихся вдоль гавани беленых домов ему открывался вид на грозную горную гряду, поднимающуюся к небу за городскими стенами и опаленную неистовым июльским солнцем до бурого и темно-серого цвета. На поросших низкорослым кустарником горных склонах то там, то сям укоренились, бросая вызов злосчастной судьбе, цепкие, упрямые каштаны и оливы – с согнутыми, искривленными, узловатыми стволами, но изо всех сил борющиеся за жизнь, хотя земля время от времени колебалась, и тогда со склонов начинали сползать гранитные валуны. Над горными пиками замирали слабые перистые облачка, не обещая ни прохлады, ни дождя, пока с Тирренского моря не задувал влажный мистраль. Ослики, погоняемые по двое и по трое, с корзинами на спине, спускались по извилистым тропкам с изрезанных узкими долинами холмов в близлежащие деревни и дальше, в большой портовый город, «la nobile Messina», который как раз переживал период относительного процветания, пока не нарушаемого ни землетрясениями, ни эпидемиями чумы, ни бунтами из-за новых налогов[611].

Если груз из Амстердама считался ценным, то встречать его полагалось голландскому торговому консулу в Мессине Абрахаму Каземброту; он лично удостоверялся, что товары доставлены в надлежащем виде, и следил за тем, как их отправляют далее, купцам, которым они предназначались. Судя по всему, так происходило и в нашем случае. Рядом со штуками голландского сукна и железными и стальными болванками из Германии и Испании примостился квадратный деревянный ящик с картиной. Поскольку консул Каземброт и сам был художником, писавшим в том числе небольшие изящные виды Мессинской гавани, а также гравером и архитектором и поставлял произведения искусства местной знати, его наверняка особенно заботила судьба этого груза[612]. Картину он инспектировал не один, а вместе с облаченным в пышные одеяния купцом и ценителем искусства Джакомо ди Баттистой, посредником, купившим ее от лица Руффо. Вот они, под сенью зонтиков от солнца, дают слугам указания осторожно погрузить ящик на повозку и, когда та медленно трогается с места, едут следом в карете. Их маленький караван неторопливой рысью проезжает мимо статуи Нептуна работы Монторсоли. Владыка морей сжимает в одной руке трезубец, а другой повелительным жестом приказывает Сцилле и Харибде унять свой рев и вой, причем Сцилла отверзает в ярости пасть, а Харибда бессильно клацает в воздухе челюстями. Затем их поезд поворачивает к «palazzate», трехэтажным барочным виллам с величественными портиками, ведущими в тенистые дворы, где вода лениво течет тонкими струйками из позеленевших пастей дельфинов и львов. Стены утопают в жасмине, в кадках красуются лимонные деревца.

Повозка свернула в один из этих приветных дворов, и навстречу ей, без сомнения, во множестве кинулись слуги. Хозяин дома дон Антонио Руффо, человек с аккуратно подстриженными усами, поспешил к ним из бельэтажа, украшенного фресками по мотивам Овидиевых «Метаморфоз», мимо бюстов римских императоров, установленных вдоль лестницы[613], поприветствовал своего друга Джакомо ди Баттисту и стал наблюдать, как из ящика вынимают содержимое, большую картину с закругленным верхом, примерно шести с половиной футов длиной и пяти футов шириной (или восьми на шесть ладоней, «palmi», ибо сицилийцы предпочитают измерять в «руках», а не в «ногах»). Наверняка он покрикивал на слуг, веля им поосторожнее обращаться с темным поблескивающим холстом, хотя, если учесть, что коллекция Руффо пополнялась новыми экспонатами каждую неделю, его люди достаточно поднаторели в таких манипуляциях. Когда сняли последние защитные слои мешковины, ватных обкладок и промасленной ткани, перед Руффо наконец предстала картина Рембрандта. Она изображала в три четверти человека лет пятидесяти, с окладистой бородой, с ярко освещенным лицом и торсом, в черном, напоминающем мундир, длинном жилете, надетом поверх очень широкой белой рубахи с очень пышными рукавами, сплошь в складках, ниспадающими с его плеч и предплечий и присборенными только у запястий. На голове у него была плоская широкополая шляпа, которая бросала тень на изборожденный морщинами лоб, но никак не затемняла крупный нос, скулы и довольно печальные глаза, хорошо различимые в золотистом свете. Правая рука изображенного покоится на темени античного бюста, в котором Руффо, ценитель и знаток Античности, по крайней мере поначалу, не сумел узнать Гомера[614]. Его левая рука, с поблескивающим на мизинце простым гладким кольцом, словно играет огромной тяжелой цепью, висящей у него на груди и украшенной медальоном с изображением головы в шлеме; этот медальон виднеется у персонажа на правом боку. Цепь была написана в технике экстравагантно плотного импасто, сгустками, бусинками, пузырьками, наростами, узелками, рубчиками густой смеси двух красок, белой и желтой, взбитых на кончике кисти и кое-где выступающих над поверхностью холста на четверть дюйма.

Позади бюста виднелась стопка книг. Поэтому дон Антонио Руффо предположил, что Рембрандт прислал ему некоего философа, и, соответственно, 1 сентября 1654 году приказал внести картину в каталог как «поясное изображение философа (по-видимому, либо Аристотеля, либо Альберта Великого), выполненное в Амстердаме художником Рембрандтом»[615]. Полотно Рембрандта оказалось не единственным, сюжет которого Руффо затруднился определить. Еще один холст был описан в каталоге как запечатлевший «Святого Иеронима или философа, устремляющего указательный палец левой руки на череп, покоящийся на книге»[616]. Однако, судя по двум этим записям в каталоге, Руффо собирал галерею ученых и философов, древних, средневековых и современных, подобную той, что Рубенс создал для своего друга, издателя Бальтазара Морета. Когда Руффо упомянул об этом холсте в следующий раз, в 1661 году, заказывая в пандан к нему картину Гверчино, он уже окончательно решил для себя, что на нем изображен Аристотель.

Изначально заказ был передан тем же маршрутом, что и впоследствии доставлена готовая картина, только в обратном направлении. Руффо попросил своего друга Баттисту, у которого были деловые партнеры в Амстердаме, узнать у Рембрандта, не напишет ли он для него поясную фигуру. Тот факт, что он предпочел обратиться к живописцу, убедительно свидетельствует о том, насколько далеко распространилась слава Рембрандта в 1650-е годы. Для упрочения его репутации во всем мире немало сделали в том числе его ученики. Так, Самуэль ван Хогстратен снискал себе славу как придворный художник в Вене, избрав своей сферой удивительные оптические иллюзии, именуемые в Голландии «обманками». Однако весьма вероятно, что он, как и его собратья, прошедшие обучение в мастерской Рембрандта, часто превозносил своего учителя. Например, Филиппо Бальдинуччи, автор первой итальянской биографии Рембрандта, получил сведения от датского художника Эберхарда Кейля. На столь же дальних окраинах империи Рембрандта существовали и другие форпосты, которые могли поведать о нем и его таланте.

Сколь бы пренебрежительно ни отзывался Микеланджело о художниках Северной Европы, нет никаких сомнений, что к середине XVII века их картины пользовались в Италии большой популярностью. В 1624 году в Неаполе работал Ван Дейк, написавший, помимо прочего, «Святую Розалию с одиннадцатью ангелами», которая ныне хранится нью-йоркском музее Метрополитен. Шедевры Рубенса обрели славу в Италии и за ее пределами благодаря гравированным репродукциям. Антонио Руффо, переехавший в свое роскошное палаццо в 1636 году и к 1649-му собравший обширную, выдающуюся коллекцию, в которой насчитывалось сто шестьдесят шесть картин, владел также гравюрами Луки Лейденского, за произведения которого Рембрандт готов был выложить немалые суммы на аукционах и распродажах. Впрочем, работы Рембрандта могли знать лишь избранные итальянские меценаты. В собраниях великих римских коллекционеров: Барберини, Джустиниани, Орсини, как и флорентийских Медичи, – находились образцы его творчества, включая автопортреты. Однако слава Рембрандта как в Италии, так и в остальной Европе зиждилась на его офортах: ими восторгались, их стремились приобрести, их копировали. Так, генуэзский художник Джованни Бенедетто Кастильоне, некоторое время работавший в Неаполе, столь пленился мастерством гравированных автопортретов голландца, выполненных в 1630-е годы, что изобразил самого себя в облике итальянского Рембрандта, в эффектном берете с перьями, с пиратскими усами и вызывающе дерзким взором.

Рембрандт ван Рейн. Аристотель, созерцающий бюст Гомера. 1653. Холст, масло. 143,5 136,5 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

В основе совершенно рембрандтовского по духу автопортрета Кастильоне – уже утвердившийся в сознании публики образ голландского художника, который выполняет желания заказчиков, но не стремится польстить им. Подобную маску избрал и печально известный своим неуживчивым нравом Сальватор Роза, еще один художник, которым восхищался и которого впоследствии нанял Руффо. Трудно сказать, учитывал ли Руффо все эти обстоятельства в 1652 году, заказывая «Философа» Рембрандту. На самом деле нельзя даже утверждать, что он просил Рембрандта написать именно философа, а не просто поясное изображение персонажа. (А получил он, скорее, картину с фигурой в три четверти, которая была одновременно и длиннее и шире того «укороченного» холста, что ныне находится в музее Метрополитен.) На протяжении веков высказывалось и множество других догадок по поводу личности изображенного: в нем видели и итальянского поэта XVII века Торквато Тассо, и голландского поэта Питера Корнелиса Хофта[617]. (Впрочем, трудно вообразить, что сицилийскому заказчику Рембрандта мог понадобиться портрет голландского поэта.) В статье, снискавшей заслуженную славу, Юлиус Хельд утверждал, что герой в шлеме, голова которого выгравирована на медальоне, висящем у персонажа на золотой цепи, – это стилизованный образ Александра Великого. Тем самым он воплощает третьего персонажа картины, и, более того, весьма важного, поскольку он служит своего рода связующим звеном между философом и поэтом[618]. Ведь Александр, в детстве бывший самым знаменитым учеником Аристотеля, по легенде, столь благоговейно почитал слепого поэта, что хранил экземпляры его поэм в изголовье своей постели. Кроме того, бытовало мнение, высказанное Плутархом в его жизнеописании Александра, будто бы Аристотель подготовил новый, исправленный список «Илиады» специально для своего царственного воспитанника, чтобы юный правитель мог научиться у поэта военному искусству. В таком случае отношения между бюстом и философом, ушедшим из жизни бессмертным и живым ученым, которые символизирует прикосновение персонажа к скульптуре, сходны с теми, что связывают бюст Сенеки и столь же мрачного Юста Липсия на картине Рубенса «Четыре философа»[619]. А золотая цепь, с точки зрения Хельда представляющая собой аллюзию на «золотую цепь бытия» в «Илиаде», по-видимому, объединяет троих этих героев.

Джованни Бенедетто Кастильоне. Автопортрет. Ок. 1650. Офорт. Частная коллекция

По преданию, ни Гомер, ни Аристотель не окончили свои дни в мире и благоденствии. Принято считать, что на Гомера, самое имя которого означает «слепой» и которого Рембрандт изобразил в альбоме Яна Сикса «Пандора» в тот же год, когда получил заказ Руффо, обрушивались всяческие бедствия и несчастья. Самым печальным из них было унижение, которому он подвергся в Кумах, когда предложил воспеть этот город в стихах, если тот обеспечит ему свое покровительство. Местные жители отказали, опасаясь, что в таком случае город наводнят нищие и недужные поэты, молящие о милостыни. На долю Аристотеля также выпали тяжкие страдания: его друг и, согласно некоторым источникам, племянник Каллисфен был казнен Александром по обвинению в государственной измене. Хотя сам Аристотель пережил гонения, его стали преследовать после смерти Александра за близость к македонской династии, а ареопаг приговорил его к смерти. Он скончался в изгнании на острове Эвбея.

Таким образом, скорбное выражение лица Аристотеля можно объяснить тем, что, созерцая бюст Гомера, он размышляет о мимолетности славы и превратностях судьбы. Он медленно перебирает перстами звенья тяжелой золотой цепи, словно повествуя о своей участи ипереходя от истории возвышения и почестей, которых удостоил его Александр, к рассказу о позоре и отвержении. А если вспомнить о постепенно растущих сомнениях Рембрандта в том, что публика способна по достоинству оценить художника, выразившихся в том числе и в его малопристойной сатире на «ослов от искусства», интерпретация Хельда по-прежнему представляется весьма и весьма убедительной. Не исключено, что Рембрандт использует здесь и свой излюбленный вариант трагической визуальной метафоры, намекая одновременно на слепоту Гомера и слепоту общественного мнения.

Но точно ли на картине изображен Аристотель, как в конце концов предположил Руффо? Пол Креншоу заметил, что существовала и другая историческая личность, с которой, судя по «копрологическому» рисунку, отождествлял себя Рембрандт и которая также страдала от капризов властителей, и это, конечно, Апеллес. Апеллес слыл любимым художником Александра и в XVII веке значительно чаще, нежели Аристотель, ассоциировался с Гомером, причем их нередко прославляли как совершенное воплощение соответственно гения живописи и гения поэзии; в частности, об этом пишет ван Мандер. Хотя на картине нет никаких атрибутов, указывающих на занятие персонажа, то же справедливо и по отношению к другим «живописцам сильных мира сего» – Тициану и Рубенсу, которых, в отличие от Рембрандта, принцы удостоили почетного дара – золотой цепи. И если уж мы об этом заговорили, Рембрандт столь же часто изображал себя без кистей, сколь и с орудиями своего ремесла. Красивые черно-белые, отливающие шелковистым блеском одеяния, в которые Рембрандт облачил своего героя, столь же пристали окруженному почетом фавориту правителя, сколь и философу. С книгами было принято запечатлевать на холсте не только ученого, но и образованного живописца, «pictor doctus»; здесь можно вспомнить о гравированном портрете художника Яна Асселейна, выполненном Рембрандтом. Более того, нельзя забывать, что в 1653 году, когда был написан «Аристотель», Общество Аполлона и Апеллеса, призванное всячески упрочивать союз поэзии и живописи, устроило пир, и это обстоятельство тоже могло вдохновить Рембрандта на создание небывалого шедевра, в основе которого – размышления о близости двух искусств.

Рембрандта не пригласили на празднества по случаю основания Общества Аполлона и Апеллеса, возможно, потому, что почетный гость Йохан Хёйдекопер принадлежал к политической фракции, находившейся в оппозиции к большинству покровителей художника. Однако воспользоваться случаем, чтобы показать, что это именно он, а не всякие ничтожества, вроде Говерта Флинка, Николаса ван Хелта Стокаде и тому подобных, провозгласивших себя воплощением «классического вкуса», – истинный преемник Апеллеса, было вполне в духе Рембрандта. Ведь пока в Амстердаме завоевывала популярность живописная манера, предполагающая яркое освещение и четко очерченные контуры, Рембрандт, вероятно, совершенно сознательно решил продемонстрировать, что именно его стиль, а не их напоминает тот, что разрабатывал греческий мастер. Для этого он написал портрет Апеллеса, воплотив те характеристики, которые Плиний полагал приметами его неповторимого гения и которые стали постепенно навлекать на себя критику тех, кто упрекал Рембрандта в потворстве собственному небезупречному вкусу, «грубости» манеры, нечеткости очертаний и невразумительности. Год спустя он повторит то же сочетание сюжета и живописной техники и в написанной плавными, текучими, непринужденными мазками «Купающейся Хендрикье», и в портрете Яна Сикса с его раскованной, но в действительности точно рассчитанной манерой.