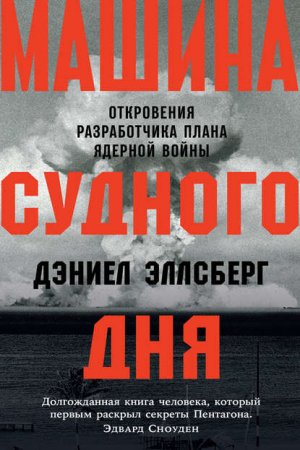

Машина Судного дня. Откровения разработчика плана ядерной войны Эллсберг Дэниел

– Мы проинформируем его.

– Президент умеет читать. Он хочет увидеть план собственными глазами.

По словам Гарри, в конце концов договорились, что президент получит экземпляр JSCP, а представитель объединенного штаба все же сделает доклад по нему.

Вскоре после того, как я закончил работу над основными принципами обеспечения национальной безопасности, у нас с Роуэном состоялся разговор с заместителем министра обороны Розуэллом Гилпатриком в его кабинете в Пентагоне, в ходе которого Гилпатрик заметил: «Кстати, мы наконец получили JSCP». По его словам, вместо передачи экземпляра в Белый дом объединенный штаб все же настоял на проведении брифинга по этому вопросу в кабинете Гилпатрика. На брифинге присутствовали Макнамара и Макджордж Банди, который приехал по этому случаю из Белого дома.

Я поинтересовался, показали ли им реальный экземпляр плана в конечном итоге. Он сказал, что да, докладчик принес с собой план. Я спросил, можно ли взглянуть на него. Гилпатрик подвел нас к своему сейфу. У него был не металлический шкаф с ящиками, а длинный стенной шкаф, превращенный в нечто подобное банковскому сейфу с тяжелой стальной дверью. Вдоль бронированных стен шкафа шли ряды библиотечных полок, заполненные документами с грифом «Совершенно секретно» и выше. Гилпатрик взял документ, лежавший на одной из полок недалеко от входа, и протянул его мне.

Мне сразу показалось, что документ не похож на JSCP, поскольку он был отпечатан на стандартных листах форматом 810 дюймов, а не на более плотной бумаге размером 1114 дюймов, на которой печатались чистовые документы Объединенного комитета начальников штабов. Ну хорошо, они вполне могли просто перепечатать документ на стандартных листах для заместителя министра. Тогда я стал выискивать ключевой раздел, который существует только в JSCP и тщательно вымарывается из материалов, предназначенных для гражданских лиц, – определение «всеобщей войны».

Его не было. Раздел с определениями отсутствовал, а вместе с ним и понятия «всеобщей войны» и «ограниченной войны». Я вернулся к первой страницы и прочитал заголовок. Это был не «Объединенный план использования стратегических сил и средств». Документ назывался «Брифинг по JSCP». Даже такое название нарушало директиву Объединенного комитета начальников штабов, которую я однажды видел. Она предписывала объединенному штабу «никогда не использовать название “Объединенный план использования стратегических сил и средств” и аббревиатуру JSCP в переписке с офисом министра обороны». В нарушение этого правила в заголовке документа красовалась запретная аббревиатура JSCP, надо думать потому, что звонок Банди начальнику объединенного штаба ясно показал – секрета больше нет. Кто-то, по-видимому, разболтал о существовании аббревиатуры. Однако в объединенном штабе не знали, что Белому дому и министру обороны известна не только аббревиатура, но и содержание плана, и поэтому продолжали скрывать его.

Я сказал Гилпатрику: «Это не JSCP. Это все, что они передали вам?»

Он опешил и впервые смутился. «Да нет, это план. Я ведь не ослышался, они сказали мне, что это JSCP, что они передают мне экземпляр JSCP. Вы уверены, что это не то?»

Я указал на заголовок. «Это не JSCP. Это текст брифинга, который они провели для вас». Я обратил внимание Гилпатрика на формат бумаги и отсутствие важнейшей части. Со всей очевидностью, она была изъята из передаваемой информации. Они вполне могли исключить и еще что-то.

Гилпатрик, похоже, был больше смущен, чем рассержен. Он сказал: «Они заявили, что будут рады ответить на любые вопросы, касающиеся брифинга и документа. Я попрошу вас взять документ и написать вопросы, которые я мог бы направить им».

Я унес текст брифинга в комнату в офисе Роуэна, где работал, и положил его в сейф. Затем я отправился в офис штаба ВВС и спросил у подполковника Боба Лукмана, который впервые показал мне JSCP, не может ли он дать мне экземпляр плана еще раз. Я не сказал, зачем он мне нужен, и Лукман принес его без лишних вопросов.

Через несколько минут я вернулся в свою комнату с документом, который Банди – представлявший президента – и министр обороны так и не смогли получить. Представители RAND всегда пользовались определенными преимуществами. В штабе ВВС нас считали своими. Именно поэтому мне и показали JSCP год назад. Однако в этот раз, в 1961 г., Лукман знал, что я являюсь консультантом министра обороны. Это означало (и означает для начальника штаба ВВС), что я работал на «врага», не менее значимого, чем ВМС или Конгресс.

Прежде чем показывать мне что-либо, Лукман должен был предварительно получить разрешение своего непосредственного начальника бригадного генерала Гленна Кента. Насколько я понимал, то, что мой друг подполковник считал правильным, было правильным и с точки зрения его начальника. Они оба считали политику командования ВВС неправильной, хотели ее изменить и использовали меня в качестве канала связи с гражданскими органами власти.

Я положил рядом на стол JSCP и текст брифинга от Гилпатрика и начал сравнивать их строчка за строчкой. В результате получился перечень расхождений, опираясь на который, я стал излагать вопросы в адрес Объединенного комитета начальников штабов. Вопросы я сопровождал своими комментариями{68}. На эту работу у меня ушла неделя.

Некоторые вопросы касались смысла нанесения массированного удара по городам и населению сразу же при всех – или, если уж на то пошло, при любых – обстоятельствах в случае начала войны. Это был аспект концепции «оптимального сочетания», включенной в Единый интегрированный оперативный план. Я спрашивал:

• Почему удар по крупным населенным и промышленным центрам или центрам управления нужно было наносить одновременно с ядерным ударом по военным целям?

• Почему национальные интересы требовали включения крупных населенных и промышленных центров в «минимальный перечень принципиально важных целей» для первого удара? На каком основании они считаются «принципиально важными целями»? Во что нам обойдется, с точки зрения целей США, исключение этих объектов из числа целей?

• Как распределяются, по типам, цели в странах-союзницах? Какой вклад они непосредственно внсят в наступательный потенциал советско-китайского блока?

• Чему равна суммарная мощность нашего удара в мегатоннах в случае действий по тревоге? В случае действий по сигналу стратегического предупреждения [полная мощность]? Каково суммарное количество продуктов деления? Сколько будет произведено воздушных взрывов и наземных взрывов? Каковы будут масштабы глобального выпадения радиоактивных осадков? Какими будут глобальные потери?

• В какой степени и насколько по срокам в днях планируемый удар по населенным и промышленным центрам, а также по дополнительным целям отличается от удара с целью максимального уничтожения населения{69} в Советском Союзе? В коммунистическом Китае? Какой вклад осуществление таких ударов при различных обстоятельствах начала войны вносит в достижение военных или послевоенных целей США?

• Исходит ли план из предположения, что в наших национальных интересах следует считать население СССР и коммунистического Китая ответственным за действия их правительств? Отвечает ли народ коммунистического Китая за действия советского правительства?

Другие вопросы указывали на отсутствие гибкости планирования, следующий аспект Единого интегрированного оперативного плана («Приложения C» JSCP, руководящих указаний по оперативному планированию применения средств SAC и ракет Polaris, которые не упоминались вообще в тексте брифинга):

• План предусматривает «оптимальное применение… при различных обстоятельствах начала военных действий». Что это за обстоятельства, кроме неожиданного [ядерного] удара со стороны Советов? Как планируемые ответы отличаются в зависимости от этих обстоятельств? Является ли единый, неизменный ответ оптимальным для всех случаев?

• Почему все варианты предполагают полное использование сил? Почему не предусматривается создание стратегического резерва?

• Есть ли у Объединенного комитета начальников штабов возможность принять капитуляцию противника в процессе исполнения Единого интегрированного оперативного плана? Что предусмотрено на этот случай? Проработаны ли приемлемые условия капитуляции? Насколько реальна возможность остановить нанесение ударов после отдачи приказа о начале боевых действий? Предусмотрен ли механизм контроля выполнения условий капитуляции?

Некоторые из моих вопросов явно не могли возникнуть после ознакомления с одним лишь текстом брифинга. Я включил их из желания показать получателям, что кое-кто в окружении Гилпатрика знаком с проблемами оперативного планирования:

• Предполагается ли при согласовании планов, что все носители ядерного оружия получают приказ о выполнении боевого задания одновременно? Если да, то какова расчетная надежность такого предположения? Как влияет на согласование расчетная задержка получения приказа? Или как учитывается влияние направления и силы ветра на разные группы ударных сил при планировании во избежание взаимного воздействия?

Поскольку эти вопросы формально исходили от Гилпатрика, которому так и не предоставили JSCP, мне нужно было сформулировать их так, чтобы они казались основанными только на тексте брифинга. Впрочем, любой знакомый с реальными планами сразу видел, что такие вопросы готовил не Гилпатрик. Их мог задавать только тот, кто очень хорошо знал содержание JSCP и представлял все присущие ему неувязки, у кого, скорее всего, перед глазами был экземпляр этого плана. Другими словами, объединенный штаб и его начальники – Объединенный комитет начальников штабов – сразу должны были понять, что экземпляр JSCP все же попал в кабинет министра обороны. Более того, для них должно быть очевидно, что заместителя министра обороны консультирует либо разработчик планов (т. е. крот), либо человек, очень хорошо проинформированный таким разработчиком.

Вопросы представляли собой послание. Они должны были донести до Объединенного комитета начальников штабов мысль о том, что их процессы, конфликты, компромиссы и маневры больше не тайна для офиса министра обороны. Я надеялся показать им, что игра идет на равных, что они должны перестать увиливать и начать прямо отвечать на вопросы. Они должны бояться, что любая попытка солгать или уйти от ответа не останется незамеченной со стороны того, кто писал эти вопросы. (Не исключено, что у него есть какие-то каналы, позволяющие получать информацию об их внутренних дискуссиях о том, как решить проблему с ответами Гилпатрику.)

Каждый вопрос должен был проводить мысль о том, что кто-то в окружении Гилпатрика знает, где зарыта собака. Должно быть совершенно ясно не только то, что «он знает содержание JSCP и имеет экземпляр плана», но и то, что ему каким-то образом известно, почему он написан именно так, в чем заключаются его противоречия, как их замяли и все остальное, чему Объединенный комитет начальников штабов не мог дать объяснения или оправдания.

У меня нет окончательного варианта справки, переданной Гилпатрику, где формулировки вопросов были более гладкими, чем в тексте выше. Для сохранения видимости того, что вопросы опираются на информацию, переданную Гилпатрику, а не на реальный JSCP (хотя это и не могло ввести в заблуждение получателей), большинство моих вопросов (их насчитывалось порядка 30) начинались со ссылки на то или иное утверждение в тексте брифинга, за которым шел перечень относящихся к делу подвопросов. У меня в памяти сохранилась дословная формулировка первого вопроса:

Вы говорите на странице 1, что каждый оперативный план представляется для согласования и утверждения на следующий более высокий уровень командования.

a) Предоставлялся ли JSCP министру обороны Гейтсу для анализа и утверждения?

b) В какой момент годового цикла планирования JSCP обычно предоставляется министру обороны для анализа и утверждения?

Реальные ответы должны были выглядеть так: a) нет; b) никогда. Не возникало сомнений в том, что человек, составлявший вопросы, знал об этом. Однозначно сказать, как должно выглядеть удовлетворительное объяснение таких ответов, было невозможно. Ничем не отличалась и ситуация с остальными вопросами, которые были еще жестче.

Когда я протянул перечень Гилпатрику, он быстро проглядел его, кивнул головой и сказал с уважением: «Да, это очень… глубокие вопросы». Потом он прочитал вопросы более внимательно, тепло поблагодарил меня и отправил их без изменений в объединенный штаб, снабдив сопроводительным письмом.

Эти вопросы ставили Объединенный комитет начальников штабов в сложное положение. Все понимали, что ложь и уклонение от ответа не останутся незамеченными. Однако в случае честного ответа членам Объединенного комитета придется одновременно подать в отставку. Боб Комер, заместитель Макджорджа Банди в СНБ, высказался еще жестче. Прочитав проект у себя в офисе по соседству с Белым домом, он сказал мне: «Будь они японскими генералами, им пришлось бы сделать харакири после такого».

Но генералы и адмиралы, которые получили вопросы, были не японскими. Никто из них не кончил жизнь самоубийством, но они услышали послание. Уже через несколько часов после отправки вопросов начальник объединенного штаба названивал Гарри Роуэну. По словам Гарри, он звучал очень обеспокоенно: «Вам известно что-нибудь о вопросах, которые мы только что получили от Гилпатрика?»

Гарри сказал: «Возможно».

Наступила пауза, а затем начальник штаба выпалил: «Кто написал их?»

Гарри отказался сообщить ему. На этом разговор завершился.

В тот период военные работали денно и нощно, чтобы выполнить в срок многочисленные исследования по заданию министра обороны, но это был единственный набор вопросов так и оставшихся без ответа. Когда подошел срок, начальник объединенного штаба запросил дополнительное время, потом запросил вторую отсрочку, третью… На очередной встрече я поинтересовался у Гилпатрика, как обстоят дела, и узнал, что официального ответа все еще нет. Он так и не был получен.

«Все отлично, – ответил Гилпатрик. – Они у нас на крючке. Если они попробуют перечить нам по новым планам, то мы можем просто сказать: “Ну тогда вернемся к обсуждению ваших старых планов”. И мы снова вытащим эти вопросы на свет».

Тем временем мое пересмотренное руководство по основным принципам обеспечения национальной безопасности было подписано министром обороны, направлено Объединенному комитету начальников штабов и в конечном итоге превратилось в новую политику. (Президент Кеннеди решил не выпускать новые BNSP от своего имени.)

Как оказалось, один из вопросов, сформулированных мною для Гилпатрика, ожидала иная судьба. В составе общего перечня он был направлен в объединенный штаб и остался без ответа точно так же, как и все остальные вопросы. Однако Боб Комер из Белого дома выбрал его для направления в Объединенный комитет начальников штабов в качестве президентского запроса. Так вот, этот вопрос, к моему удивлению, получил быстрый, конкретный и, по всей видимости, точный ответ.

Как я уже говорил в прологе, этот вопрос выглядел так: «Если ваши планы всеобщей [ядерной] войны пойдут, как задумывалось, сколько людей погибнет только в Советском Союзе и Китае?»

Формулируя изначально этот вопрос, я опирался на информацию Лукмана и его коллег из штаба ВВС и предполагал, что Объединенный комитет начальников штабов никогда не делал таких расчетов для текущих оперативных планов, которые предусматривали быстрое и гарантированное уничтожение целей, включавших в себя все крупные города Советского Союза и Китая. Такое предположение могло показаться странным, но для него имелись основания. Хотя я был знаком с процессом военного планирования и с самими планами, мне никогда не попадались подобные оценки. Полковники Лукман, Крэгг и другие говорили, что они тоже никогда не видели ничего подобного и не верят в их существование. Человеку, сталкивавшемуся с военной бюрократией, несложно было представить барьеры, которые стояли на пути таких исследований. Все объяснялось боязнью утечки информации и появления внутренних критиков планов, которые могут ужаснуться при виде реальных цифр.

Итак, по моим представлениям, Объединенный комитет начальников штабов должен был признать, что у него нет таких данных. Или ему придется запросить дополнительное время для выполнения расчетов. Любой вариант ответа должен был ослабить его позиции при защите существующих планов от предлагаемых нами альтернатив. «Как, вы даже не знаете последствий осуществления своих планов?» Чтобы еще больше затруднить задачу, я запрашивал данные только по Советскому Союзу и Китаю – это не позволяло просто сделать вид, что нужно дополнительное время для подсчета потерь где-нибудь в Албании.

Я не исключал, что они могли также выложить наобум какую-нибудь абсурдно низкую цифру. Единственные оценки, которые я видел в военных планах, имели именно такой характер. Они датировались 1950-ми гг. и варьировали от 1 млн убитых в Советском Союзе в планах начала десятилетия до 10–15 млн в планах несколькими годами позже. Это было смехотворно мало даже для эры атомных бомб (которые к тому времени значительно превышали мощность бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки). В эру термоядерного оружия старые оценки выглядели бы еще смехотворнее. Чудовищная недооценка служила бы с точки зрения внутренней бюрократии той же цели, что и планы вообще без оценок. Возможность быстрого представления реалистичной оценки я даже не рассматривал.

Я ошибался, как, впрочем, и обычно осведомленные полковники, которые меня консультировали. Оказалось, что объединенный штаб располагал адекватной компьютерной моделью для расчета подобных эффектов и смог дать Белому дому ответ в течение одного или двух дней. Как я уже говорил, эта информация имела гриф «Совершенно секретно – лично президенту», но, поскольку вопрос был мой, Комер пригласил меня в офис СНБ, чтобы показать ее.

Ответ был представлен в форме диаграммы, которая приведена в прологе. Из нее следовало, что в первые часы число жертв составит 275 млн, а в последующие шесть месяцев вырастет до 325 млн. Хотя это были данные только по Советскому Союзу и Китаю, быстрота ответа говорила о том, что у военных имелась действующая компьютерная модель и, возможно, результаты ручных расчетов по регионам. Так потом и оказалось. Я сформулировал для Комера дополнительный вопрос, касающийся соседних с советско-китайским блоком территорий, и объединенный штаб предоставил всеобъемлющие оценки так же быстро. Данные были в табличной форме.

По оценке, в странах Восточной Европы должны были погибнуть еще 100 млн человек в результате ударов в соответствии с нашими планами. В большинстве своем целями в этих странах были системы ПВО и другие военные объекты, но они находились рядом с городами (сами города не рассматривались в качестве целей). Чтобы проложить «воздушные коридоры» для бомбардировщиков, которые пойдут к Советскому Союзу через страны Варшавского договора, нужно было разбомбить все, что мешало их продвижению, – радиолокационные станции, средства ПВО, стартовые позиции ракет земля-воздух. (Вспомните замечание генерала Пауэра на брифинге по SIOP, на котором присутствовал Джон Рубел, о печальной судьбе Албании, где на пути наших самолетов к России находилась радиолокационная станция.) Хотя уничтожение населения в «порабощенных странах» не рассматривалось в качестве «бонуса» – как в случае Советского Союза и Китая, – большинство боеголовок, нацеленных на Восточную Европу, должны были взрываться на земле с максимальным образованием радиоактивных осадков.

Радиоактивные осадки от наземных ядерных взрывов на территории Советского Союза, его союзников и Китая должны были уничтожить население не только в советско-китайском блоке, но и во всех соседних нейтральных странах, например в Финляндии, Швеции, Австрии и Афганистане, а также в Японии и Пакистане. С учетом преобладающего направления ветров финны в буквальном смысле должны были исчезнуть с лица земли в результате радиоактивного заражения после ударов по укрытиям для советских подводных лодок у их границ. Таким образом, гибель грозила еще одной сотне миллионов человек на территориях за пределами стран НАТО и Варшавского договора, куда не предполагалось сбрасывать ни одной ядерной бомбы.

Потери от радиоактивного заражения западноевропейских стран НАТО в результате американского удара по странам Варшавского договора зависели от погодных условий и направления ветра. Как выразился один из генералов на слушаниях в Конгрессе, число жертв у европейских союзников в результате нашей атаки может достичь 100 млн «в зависимости от того, куда подует ветер».

Как я и предполагал, Объединенный комитет начальников штабов интерпретировал фразу «если ваши планы всеобщей [ядерной] войны пойдут как задумывалось» однозначно: «если американские стратегические силы нанесут удар первыми и их действиям не помешает упреждающий удар со стороны Советов». Представленные цифры явно исходили из того, что все или большинство американских средства доставки ядерного оружия были подняты в воздух до нанесения по ним первого удара. Иными словами, расчеты подразумевали – как подавляющая часть наших планов, – что именно Соединенные Штаты начнут полномасштабную ядерную войну: либо в результате эскалации ограниченного регионального конфликта с участием советских вооруженных сил, либо по сигналу тактического предупреждения для предотвращения советской ядерной атаки. (Предупреждение, разумеется, могло быть ложным. Или, если оно не ложное, советская атака могла быть ответом на полученный Советами ложный сигнал об американской атаке.)

Фраза «пойдут как задумывалось» намекала на допущение, лежавшее в основе практически всех наших планов, на то, что при любых обстоятельствах, в которых может начаться ядерная война, мы должны «быть первыми». Мы должны ударить первыми до того, как вражеские боеголовки упадут на нашей территории, или даже до того, как будет отдан приказ об их запуске.

Таким образом, потери, о которых Объединенный комитет начальников штабов докладывал Белому дому, были расчетным результатом нашего первого удара. Суммарные потери от нашей атаки объединенный штаб оценивал примерно в 600 млн человек. Львиная доля потерь приходилась на первую пару дней, оставшаяся часть – на последующие шесть месяцев.

И это был результат одной лишь американской атаки без учета ответного удара Советов по Соединенным Штатам и их союзникам в Европе и других местах. По данным ЦРУ в июне 1961 г., та сотня МБР, которую удалось обнаружить у Советов, составляла лишь малую часть реального потенциала. Даже в случае очень эффективного первого американского удара ответные действия Советов должны были добавить общему счету еще десятки миллионов погибших американцев.

По мнению сухопутных сил и ВМС, число советских МБР, угрожавших Америке, было «небольшим». Однако по всем оценкам на Западную Европу, в частности на Германию, было нацелено несколько сотен ракет средней дальности помимо сотен бомбардировщиков. Даже после самого успешного первого удара со стороны США и НАТО ответные удары Советов по Европе вполне могли добавить еще сотню миллионов погибших от прямого воздействия взрывов, пожаров и проникающей радиации еще до того, как ветер принесет с востока радиоактивные осадки от нашей собственной атаки.

Глядя на эту диаграмму весной 1961 г. – ответ на мой первоначальный вопрос о потерях только в Советском Союзе и Китае, – я понял: «Они знали об этом». Как я уже говорил в прологе, диаграмма казалась мне картиной абсолютного зла. На Земле не должно было существовать ничего такого, о чем в ней говорилось.

Однако все нарисованное там было более чем реальным. Я своими глазами видел не самые крупные водородные бомбы мощностью 1,1 Мт каждая – эквивалентные 1,1 млн т тротила, половине суммарной мощности всех бомб, сброшенных во время Второй мировой войны. Я видел их подвешенными под фюзеляжем одноместных истребителей-бомбардировщиков F-100 на боевом дежурстве на авиабазе Кадена, готовых подняться в воздух через 10 минут после объявления тревоги. Как-то раз я даже дотронулся до одной из них. Несмотря на прохладную погоду, гладкая металлическая поверхность бомбы была теплой из-за радиоактивного распада внутри.

Три тысячи боеприпасов вроде этих – большинство намного мощнее, до 20 раз мощнее – планировалось сбросить на советский блок и Китай на первом этапе осуществления SIOP. Я знал, что подавляющая их часть предназначалась для наземных взрывов, радиоактивные осадки от которых должны были уничтожить население не только советского-китайского блока, но и его соседей, включая наших союзников и нейтральные государства.

Меня повергло в шок не только расчетное число погибших, хотя, признаюсь, я еще не сталкивался с подобными оценками в секретных исследованиях. В RAND мне встречались исключительно оценки потерь населения, которые Соединенные Штаты могут гарантировать при ответном, втором, ударе в целях удержания Советов от нанесения первого удара. В контексте опасений Альберта Уолстеттера и RAND по поводу возможности полного уничтожения сил SAC в случае спланированного наподобие Перл-Харбора советского удара все исследования были сфокусированы на том, как сделать, чтобы потери от ответного американского удара оказались не меньше потери Советов во Второй мировой войне: в районе 20 млн человек. Ничто менее существенное, настаивал Уолстеттер, а его последователи (вроде меня) вторили ему, не сможет надежно сдержать безжалостных большевистских лидеров в случае острого кризиса. Затрудняюсь сказать, попадались ли мне в RAND оценки людских потерь после первого американского удара всеми силами – там такую возможность никто не рассматривал, за исключением Германа Кана.

Однако, увидев реальные военные планы в командовании тихоокеанского регионе и в Пентагоне, я понял, что они нацелены именно на нанесение первого удара Соединенными Штатами либо в целях упреждения, либо в результате эскалации регионального конфликта. Кроме того, речь шла не о том, что аналитики RAND называли тщательно проработанным первым ударом, сфокусированном исключительно на советских военных целях, а о прямой атаке всех советских (и китайских) городов с первого же захода. Таким образом, я давно знал, что разрушения в результате исполнения такого плана (невозможного для Соединенных Штатов, с точки зрения RAND) будут «огромными», «ужасными», превосходящими все известные мне расчеты RAND, но никогда не пытался представить их конкретные масштабы. То, что я держал в руках теперь, казалось реалистичным.

Видеть такие оценки на бумаге было страшно, хотя я давно считал, знакомясь с военными планами, что это картина конца цивилизованного мира. Это были планы уничтожения мира городов, планы, которые когда-нибудь могли осуществиться. Вместе с тем мне казалось, что больше никто из читавших и писавших эти планы не подозревал этого.

Шоком для меня было осознание того, что в Объединенном комитете начальников штабов прекрасно понимали, о чем идет речь. Их процесс планирования оказался вовсе не таким слепым в отношении глобальных последствий, как я предполагал. Все было намного хуже. Что не поддавалось объяснению, так это, почему они сочли возможным быть честными в отношении именно этого вопроса и ответили на него без задержки, открыто и реалистично, в то время как забуксовали по всем остальным.

Ответ не только не сопровождался заявлениями об отставке, отсутствовало даже смущение, стыд, попытка извиниться или придумать отговорку: полная уверенность в том, что нет необходимости давать какие-либо объяснения новому президенту. Я подумал: «И к этому Соединенные Штаты пришли всего через 16 лет после Хиросимы – к планам, ожидающим только приказа президента об исполнении (а в некоторых случаях, как я выяснил, обходящимся и без него), к планам, для определения предвидимых последствий которых не подходит даже термин “геноцид”».

В то время я не входил в число критиков формальной логики политики сдерживания или ее законности. Напротив, я усердно работал вместе с коллегами в RAND и в Пентагоне над проблемой сохранения нашей способности угрожать Советскому Союзу нанесением неприемлемого ущерба даже после его самого успешного ядерного удара по Соединенным Штатам. Но оказалось, что планировалось уничтожение сотен миллионов русских (и китайцев), в 20 раз больше потерь Советского Союза во Второй мировой войне, а в дополнение к этому еще и уничтожение такого же числа граждан наших союзников и нейтральных стран! Такой ожидаемый результат свидетельствовал о невообразимой безрассудности, сумасбродстве и безумии нашего ядерного планирования.

Так или иначе, оценка потерь с учетом всего, что можно было учесть в расчетах в то время (даже до обнаружения эффекта ядерной зимы), была фантастически заниженной. Более чем 40 лет спустя доктор Линн Иден из Стэнфордского центра международной безопасности и сотрудничества в своей книге «Весь мир в огне»{70} (Whole World on Fire) рассказала о том, что разработчики планов в SAC и Объединенном комитете начальников штабов на протяжении всей ядерной эры, вплоть до сегодняшнего дня намеренно опускали и опускают в своих оценках эффект сплошных пожаров от массированного ядерного удара.

Это делается на том сомнительном основании, что такие эффекты сложнее предсказать, чем эффекты ударной волны или радиоактивного заражения, на основе которых оцениваются потери. Вместе с тем целый ряд экспертов, включая Хала Броуда, возражают против этого уже не одно десятилетие. (Более правдоподобное объяснение столь упорного нежелания учитывать эффект пожаров связано с опасением, что это приведет к сокращению количества находящихся под контролем ВВС США боеголовок, необходимых для нанесения требуемого ущерба, и даст, таким образом, преимущество ракетам на подводных лодках ВМС.)

Между тем даже в 1960-е гг. сплошные пожары, вызванные термоядерными взрывами, считались главнейшим фактором гибели людей. С учетом того, что почти у всех стратегических ядерных боезарядов радиус сплошных пожаров от двух до пяти раз больше радиуса разрушений от ударной волны, более реалистичная оценка потерь от планировавшегося в 1961 г. американского удара по советско-китайскому блоку должна была вдвое превышать оценку на диаграмме, которую я видел. Иначе говоря, она переваливала за 1 млрд человек – треть населения Земли, которое составляло 3 млрд человек на тот момент.

Помимо всего прочего, никто на протяжении 22 лет не брал в расчет косвенные последствия нашего планируемого первого удара, которые ставили под угрозу существование оставшихся двух третей человечества. Эти последствия связаны с еще одним игнорируемым результатом нашего удара по городам – дымом. Фактически отказ от учета пожаров приводил к отбрасыванию той истины, что огня без дыма не бывает. Однако для нашего выживания опасность представляет не дым от обычных пожаров, даже крупных, который остается в нижних слоях атмосферы и осаждается с дождями. Выброшенный в стратосферу дым от сплошных пожаров, которые неизбежно возникнут в результате ударов по городам, – вот что грозит людям (см. главу 16).

Сильные восходящие потоки воздуха, возникающие в результате сплошных пожаров, приведут к забрасыванию миллионов тонн дыма и сажи в стратосферу, где нет дождей, которые способствуют их осаждению. Дым и сажа быстро образуют плотную завесу вокруг земного шара и изолируют его от солнечного света на десятилетие или больше. Без солнечного света глобальная температура понизится{71} до уровня, при котором исчезнет растительность и человечество – не полностью, но почти полностью – погибнет от голода (а вместе с ним и другие животные, питающиеся растительной пищей). Население Южного полушария – избежавшее прямого воздействия ядерных взрывов и даже выпадения радиоактивных осадков – будет почти полностью уничтожено, точно так же, как и население Евразии (в соответствии с прогнозами Объединенного комитета начальников штабов), Африки и Северной Америки.

В каком-то смысле военачальников из Объединенного комитета нельзя винить за неспособность предвидеть то, что сплошные пожары в результате планируемых ударов фактически приведут к почти полной гибели человечества (в 1960 г. 3 млрд человек, а сегодня – 7 млрд человек) из-за глобального голода. В конце концов, о феномене ядерной зимы экологи заговорили лишь через несколько десятков лет после Карибского ракетного кризиса.

Тем не менее возникает вопрос, почему они более глубоко не исследовали возможные последствия своего беспрецедентного экологического эксперимента – крупномасштабной термоядерной войны, – к которому велась подготовка? Или почему, спустя 30 с лишним лет после того, как ученые впервые заявили об опасности, и спустя 10 с лишним лет после того, как были устранена научная неопределенность их расчетов, наши планы продолжают предусматривать «возможности» взрыва сотен ядерных боеприпасов вблизи городов, хотя это неизбежно приведет к выбросу в стратосферу достаточного количества дыма и сажи, чтобы обречь на голодную смерть почти всех живущих на Земле, в том числе и нас самих?

Как бы то ни было, даже если бы я знал обо всем этом в 1961 г., моя реакция на диаграмму, увиденную тем весенним утром, вряд ли была другой. Более того, недвусмысленные расчеты Объединенного комитета начальников штабов говорили о том, что не только для уверенности, но и для реалистичной надежды на отказ на использование находящихся на боевом дежурстве частей обеих сторон места не было. Американцы выстроили эту машину, зная, что, если привести ее в действие, она уничтожит более полумиллиарда человек (и не раздумывая доложили об этом президенту). Такие люди без раздумья нажмут на кнопку по приказу президента или, как я уже говорил, кого-нибудь более низкого по рангу.

А сами президенты? Всего несколько месяцев назад Дуайт Эйзенхауэр тайно утвердил замысел этой машины всеобщего геноцида. Более того, он потребовал, по соображениям экономии, отказаться от разработки альтернативных планов войны с русскими. Эйзенхауэр подписал этот единый стратегический план, хотя, как говорят, и ужаснулся внутренне от мысли о его последствиях. А когда Объединенный комитет начальников штабов без промедления ответил на вопрос нового президента о количестве жертв нашей атаки, его члены явно считали, что Кеннеди не отправит их в отставку, не выгонит с позором и не прикажет ликвидировать машину уничтожения. (И они, как оказалось, были правы.)

Конечно, ни один из президентов реально не хотел отдавать когда-либо приказ об исполнении этих планов, и у их преемников вряд ли возникнет такое желание. Однако всем им следовало бы знать об опасности существования подобной системы. Им следовало бы поразмыслить и заранее понять, какое множество неподконтрольных им случайностей – аварийные ситуации, ложные тревоги, отсутствие связи, неправильная интерпретация действий Советов командирами нижнего уровня, несанкционированные действия, неразумные советские программы или реакция на американские угрозы, эскалация напряженности в результате волнений в Восточной Германии или в других странах Восточной Европы – может запустить эту машину в действие и заставить нанести упреждающий удар.

Эйзенхауэр решил принять эти риски и подвергнуть им все человечество и другие формы жизни. Кеннеди, а позднее Джонсон и Никсон, по моим сведениям, поступили так же. По всем признакам такие же катастрофические «основные варианты нанесения ударов»{72} предоставлялись президенту Картеру, Рейгану и Джорджу Бушу-старшему, т. е. до самого конца холодной войны. О характере предоставляемых вариантов в последующий период мало что известно, однако четыре сотни ракет Minuteman постоянно находятся в полной боевой готовности наряду примерно с таким же количеством ракет подводного базирования Trident. Того и другого даже по отдельности вполне хватит, чтобы привести к ядерной зиме.

Более того, в 1961 г. я сильно подозревал, что существующий потенциал нравственной и физической катастрофы – готовность нашего правительства истребить население целого полушария с помощью ядерных взрывов и радиоактивных осадков – был не только продуктом больного воображения американцев или чисто американским явлением. И это оказалось правдой. Через несколько лет после унижения во время Карибского ракетного кризиса и отстранения Хрущева русские задались целью скопировать наш разрушительный потенциал во всех деталях и превзойти его там, где возможно. К концу десятилетия они вполне преуспели в этом. С той поры существует две машины Судного дня, каждая из которых находится в высокой боевой готовности и может быть приведена в действие в результате ложной тревоги или под влиянием соблазна нанести упреждающий удар. Ситуация стала в два раза более опасной, чем была в начале 1960-х гг.

Спору нет, американцы, в особенности разработчики планов в ВВС США, были поначалу единственными на Земле, кто верил в то, что можно победить в войне путем бомбардировки гражданского населения, например в Японии. Однако ядерная эра открыла дьявольский соблазн – возможность сдерживания, нанесения поражения или наказания врага с помощью оружия, способного почти полностью уничтожить его гражданское население – перед многими странами. К весне 1961 г. четыре государства (потом их стало пять, а теперь уже девять) приобрели такую возможность за огромную плату. Такие же, как и в Америке, стратеги – и президенты – наверняка создали аналогичные планы ядерной бомбардировки городов.

Я лично знал многих американских разработчиков планов, хотя, судя по диаграмме потерь, и не так хорошо, как полагал. Они вовсе не были кровожадными в обычном смысле слова. Это были нормальные американцы, достойные и патриотичные. Уверен, что они ничем не отличались от русских, которые выполняли такую же работу, и точно не были хуже них или тех, кто занимал похожие должности в последующих администрациях в США и других ядерных держав.

Мне нравились многие знакомые разработчики планов и аналитики: не только физики из RAND, которые создавали бомбы, и экономисты, которые размышляли над стратегией (вроде меня), но и непосредственно занимавшиеся планами полковники, с которыми я консультировался в рабочее время и пил пиво по вечерам. То, с чем я столкнулся, было не просто проблемой Америки или проблемой сверхдержавы. Для противоборствующих государств в термоядерную эру это было проблемой выживания.

Через несколько лет после ухода из Белого дома{73} Макджордж Банди написал в журнале Foreign Affairs: «В реальном мире реальных политических лидеров – как здесь, так и в Советском Союзе – решение, которое приведет к сбрасыванию хотя бы одной водородной бомбы на один город в своей стране, должно рассматриваться как катастрофическая ошибка; 10 бомб на 10 городов – как беспрецедентная в истории человечества катастрофа; сотни бомб на сотню городов – как немыслимое дело».

В последний год холодной войны{74} Герберт Йорк[9] процитировал высказывание Банди на чтениях в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (он был первым директором этой лаборатории). Именно там наряду с Лос-Аламосской лабораторией создавалось все американское ядерное оружие. Йорк задался вопросом, сколько ядерных боеголовок требуется для сдерживания врага, который достаточно рационален, чтобы его можно было сдержать. Соглашаясь с суждением Банди – а кто с ним может не согласиться? – он ответил на свой вопрос так: «Где-то на уровне 1, 10 или 100… ближе к 1, чем к 100».

В 1986 г. у США было 23 317 ядерных боеголовок, а у России – 40 159, в сумме 63 836{75}.

Глава 10

Берлин и ракетный разрыв

В начале июня 1961 г., всего через месяц после того, как Гилпатрик отправил Объединенному комитету начальников штабов предложенные мною изменения в военный план JCS-SAC, на горизонте неожиданно замаячила возможность реализации этого жуткого плана. На венском саммите 3–4 июня Хрущев предъявил Кеннеди ультиматум{76}, который он уже выставлял президенту Эйзенхауэру в 1958 г. (после запуска первого спутника), но пошел на попятную перед лицом неуступчивости Эйзенхауэра. Теперь он вновь предупредил, что полностью передаст восточным немцам контроль доступа в Берлин к концу текущего года в связи с подписанием мирного договора с Восточной Германией.

Это означало, что восточные немцы перекроют нам доступ в Берлин, если мы не согласимся на их условия, в том числе на досмотр грузов. В таком случае Германская Демократическая Республика фактически признавалась суверенным государством, а не марионеткой Советов, что было абсолютно неприемлемо для нашего ближайшего союзника Конрада Адерауэра – канцлера Федеративной Республики Германии, который претендовал на право эксклюзивно представлять немецкий народ.

Если американская военная автоколонна не подчинится требованиям Восточной Германии и при этом не повернет в Западную Германию, а попытается пробиться в Берлин, то она столкнется с вооруженным противодействием восточногерманских войск, которые тут же будут поддержаны советскими дивизиями. Такое столкновение даст повод для начала всеобщей войны, на случай которой у Соединенных Штатов был всего один план. Хрущев был уверен, что президент Кеннеди не допустит такого развития событий.

Угроза, связанная с Берлином, прозвучала в конце венской встречи после того, как Кеннеди сделал в разговоре с Хрущевым заявление, которое многие офицеры в Пентагоне сочли убийственно неприемлемым. Кеннеди сказал, что в целях продолжения дискуссии ядерные силы двух стран можно считать «равными». Хрущев с готовностью принял это признание, хотя и заметил, что его генералы считали Россию более сильной.

Весной 1961 г., как, впрочем, и до этого, ВВС США всеми силами старались представить такие оценки военной мощи России, которые подтверждали мнение Хрущева, а не Кеннеди. Так вот, открытое признание Кеннеди равенства стратегических сил США и России страшно обеспокоило военных (которые всегда говорили, что наши стратегические силы значительно слабее численно), поскольку такое «допущение» со всей очевидностью усиливало позицию Хрущева в переговорах. По их мнению, это демонстрировало одновременно наивность Кеннеди и слабость его характера. Как и военная машина США в целом, ВВС хотели, чтобы президент занимал жесткую линию в кризисах холодной войны вроде этого.

Вместе с тем они не могли рассказать президенту правду о том, что он неправильно представляет себе стратегический баланс и что мы на самом деле сильнее. Как ни крути, принципиальные решения о размерах американских ракетных сил, которые основывались на масштабах предполагаемой советской угрозы, пока что приняты не были. Фактически организованная ВВС утечка информации о советском превосходстве в количестве МБР помогла Кеннеди выиграть президентскую гонку на обещании устранить «ракетный разрыв». С точки зрения ВВС, даже намек на то, о чем разведка сухопутных сил и ВМС потихоньку докладывала уже не один год, – на то, что Советы на самом деле значительно уступают Соединенным Штатам по стратегическим возможностям и количеству боеголовок и что они, по всем признакам, не пытаются изменить сложившуюся ситуацию, – мог развеять представление о необходимости наращивания ракетных сил и, не исключено, привести к радикальному сокращению военных приготовлений, обещанных администрацией Кеннеди.

Эта дилемма становилась все более острой для ВВС по мере углубления кризиса в течение лета. В администрации бывший госсекретарь Дин Ачесон, выполнявший роль высокопоставленного консультанта во главе группы планирования действий по Берлину, настаивал на жестком отказе от каких-либо уступок и изменений нашего права на доступ в город. Ачесон подчеркивал желательность защиты этого права, применения военной силы при необходимости, первоначально без использования ядерного оружия. Одновременно он подчеркивал, что с учетом превосходства русских в обычных вооружениях доступ может быть гарантирован только в том случае, если у президента хватит решимости пригрозить использованием ядерного оружия. Такая угроза, однако, считал он, не будет достаточно правдоподобной, если президент реально не решится использовать его в тот момент, когда это потребуется.

Когда Кеннеди спросил летом Ачесона{77} в присутствии одного лишь Банди, в какой момент ему следует применить ядерное оружие, тот ответил, что президент должен сам заблаговременно и тщательно обдумать этот вопрос, что «он должен сам принять четкое заблаговременное решение о своих действиях и что ему не следует никому говорить о том, каким было это решение». По всей видимости, Ачесон опасался, что Кеннеди может отказаться от сдерживания Хрущева. Банди впоследствии говорил, что, по его мнению, ответ Ачесона на вопрос президента должен был выглядеть так: «Правильным окончательным решением может быть согласие на поражение и потерю Западного Берлина, если не останется иной альтернативы, кроме начала ядерной войны».

Я всецело был согласен с этим. Я, как и Ачесон, считал, что отстаивание нашей позиции по Берлину было чрезвычайно важным при возможности. Однако я никогда не верил в то, что ядерная война в Европе или еще где-либо будет оправданна в этой ситуации. Внутренне мне была отвратительна политика угроз, которые, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя было выполнять. Наряду с несколькими коллегами по RAND, включая Гарри Роуэна и Мортона Халперина – молодого консультанта по вопросам контроля над вооружениями, я считал, что для Соединенных Штатов начало ограниченной или всеобщей ядерной войны означало бы катастрофу при любых обстоятельствах. Мы твердо придерживались этой позиции, несмотря на ее кардинальное расхождение с оборонной политикой и стратегией США в НАТО, стержнем которых была наша готовность осуществить угрозу и нанести первый ядерный удар в случае крупномасштабной атаки Советов с использованием обычных вооружений. Кроме того, у меня была особая причина верить, что Роберт Макнамара втайне согласен с нами.

В начале июля Ален Энтовен организовал для меня краткую встречу с Макнамарой за обедом, чтобы я мог обсудить свою работу над руководящими указаниями по планированию войны, которые он уже утвердил и отправил Объединенному комитету начальников штабов. Мы ели за его столом у него в кабинете. На встречу было отведено всего полчаса, но она продолжалась почти на час дольше. Я рассказал Макнамаре об ошеломляющих ответах, которые Объединенный комитет дал на вопросы, направленные ему от имени президента, в частности о предполагаемых последствиях нашего удара по советско-китайскому блоку для европейских союзников. Я вовсе не собирался демонстрировать свои крайне еретические взгляды на первое использование ядерного оружия, однако в середине нашего разговора министр сам обратился к этой теме.

В Европе не может быть такой вещи, как ограниченная ядерная война, заявил он. «Это будет тотальная война, тотальное уничтожение для европейцев!» Макнамара произнес эту фразу очень эмоционально, развеивая свою репутацию бесстрастного как компьютер эксперта. Помимо прочего, он считал абсурдным предположение о том, что «ограниченное использование» не выйдет за пределы Европы, что оно не спровоцирует быстро всеобщую ядерную войну между Соединенными Штатами и Советским Союзом с катастрофическими последствиями.

Я еще ни разу не встречал человека с более глубоким пониманием ситуации и более сильным стремлением изменить ее. Три десятилетия спустя Макнамара написал{78} в своих мемуарах «Вглядываясь в прошлое» (In Retrospect), что он втайне от других рекомендовал президенту Кеннеди, а потом президенту Джонсону не начинать ядерную войну ни при каких обстоятельствах†. Мне он ничего такого не сказал, но это подразумевалось во всем, что он говорил за тем обедом. Как бы то ни было, все это прямо противоречило безумным «гарантиям» готовности США первыми применить ядерное оружие, которые Макнамара периодически давал представителям НАТО (включая речи, которые я готовил для него) на протяжении своего пребывания в должности министра обороны.

В конце обеда к нам присоединился Адам Ярмолински, помощник Макнамары. Когда мы вышли из кабинета Макнамары, Адам проводил меня в свою небольшую комнату по соседству и сказал, что никогда еще обед Макнамары не продолжался так долго. По словам Ярмолински, Макнамара ни с кем, кроме меня, не говорил так откровенно. Адам расписывал мне все это с тем, чтобы придать вес своим следующим словам: «Вы не должны рассказывать никому за пределами этого офиса о том, что министр Макнамара говорил вам».

Я полюбопытствовал, не реакции ли Конгресса и Объединенного комитета начальников штабов (можно было бы добавить сюда еще и НАТО) они опасаются. Ярмолински ответил: «Именно ее. Это может привести к отставке Макнамары». Я сказал, что понял. Однако это его не удовлетворило, и он конкретизировал свою просьбу. «Ни единой душе, – сказал он. – Я имею в виду никому, даже Гарри Роуэну». Теперь я действительно понял, о чем идет речь. Похоже Ярмолински знал, что Гарри был моим самым близким другом, коллегой, с которым я обычно делюсь самой чувствительной информацией, даже когда обещаю никому ничего не говорить. И я действительно не стал рассказывать никому, в том числе и Роуэну, о том, что услышал от Макнамары, хотя Гарри наверняка воспринял бы это с одобрением. Не удержавшись, я задал Адаму еще один вопрос: «Как вы полагаете, мнение президента Кеннеди по этим вопросам отличается от мнения министра?»

Адам поднял руку, плотно сжал большой и указательный пальцы и сказал: «Ни на йоту».

Я вышел из офиса министра обороны в уверенности, что в лице Роберта Макнамары я нашел человека, чьему мнению могу доверять. Он, на мой взгляд, правильно видел величайшие опасности в мире и обладал необходимой властью и решимостью, чтобы уменьшить их. Помимо прочего, он и его помощник были достаточно искушенными, чтобы понимать: если они хотят добиться чего-либо, им нужно держать свои планы в секрете.

25 июля 1961 г. президент Кеннеди сделал резкое заявление в связи с Берлинским кризисом, объявил о призыве резервистов, предупредил о реальной возможности развязывания ядерной войны и потребовал начать общенациональную программу строительства укрытий от радиоактивных осадков. Как считал Герман Кан, чтобы создать правдоподобную угрозу нанесения первого удара, нам нужно продемонстрировать с помощью строительства укрытий способность пережить ответный удар или как минимум уверенность в такой способности. Для этого необходимо действовать так, словно веришь (как верил Кан) в то, что укрытия помогут, и подтолкнуть людей к их строительству. Я собственными ушами слышал, как Макджордж Банди сказал тогда: «Мы будем делать это вовсе не по соображениям Германа Кана». Возможно, он имел в виду, что мы не занимаемся созданием угрозы нанесения первого удара или не собираемся пользоваться укрытиями; мы просто… А для чего еще, спрашивается, это можно делать? На мой взгляд, это меры предосторожности, которые могут помочь, если начнется ядерная война.

Однако в реальности у президента не было иных причин, кроме названных Каном, говорить о строительстве укрытий в тот момент. Если бы ядерная война началась именно тогда, ее причиной было бы исключительно наше стремление сохранить доступ в Берлин. Понятное дело, администрация Кеннеди прямо не говорила американскому народу о том, что риск ядерной войны связан с нанесением первого удара Соединенными Штатами.

Так или иначе, выступление президента спровоцировало лихорадку вокруг укрытий от радиоактивных осадков – и вал коммерческих предложений по их строительству в частных домах. Чарли Хитч, руководитель экономического департамента RAND и человек, который взял меня на работу, реально построил убежище у себя во дворе. (Если я не ошибаюсь, оно в конечном счете превратилось в винный погреб.) Точно так же поступил и Уиллард Либби из Комиссии по атомной энергии. Однако его убежище сгорело на следующий год, в разгар Карибского ракетного кризиса. Лео Сциллард в ответ на это заметил, что данное событие доказывает не только существование Бога, но и наличие у него чувства юмора. В журнале Life развернулась дискуссия об этической стороне оборудования индивидуального убежища пулеметом для отпугивания менее дальновидных соседей, которые не позаботились о строительстве собственного бункера. Некоторые католические и протестантские теологи пришли к выводу, что такая защита своей семьи не противоречит христианской морали.

Хрущев в ответ на жесткую позицию Кеннеди начал 31 августа строительство стены вокруг Восточного Берлина. Это положило конец оттоку квалифицированных работников и их семей из Восточной Германии в Западную, который был главной причиной желания советского режима изменить статус Западного Берлина. Однако Хрущев не отменил своего намерения передать до конца года контроль доступа в Берлин в руки восточных немцев, что, на наш взгляд, неизбежно должно было привести к войне.

В конце августа 1961 г. я побывал в штаб-квартире Стратегического авиационного командования в Омахе, чтобы узнать о реакции SAC на подготовленный мною с помощью полковника Лукмана проект телеграммы, которую Макнамара направил генералу Томасу Пауэру – главнокомандующему SAC. Телеграмма заставила Пауэра срочно искать пути адаптации текущих планов и операций к разработанным мною Руководящим указаниям для JCS, которые должны были вступить в силу до начала следующего года.

Я поговорил с полковником Дейвом Либманом, тогдашним начальником отдела военного планирования SAC, с которым мы были знакомы и взаимодействовали до этого, когда он наряду с Лукманом бывал в Управлении планирования ВВС. Либман сказал, что после первоначальных опасений мои руководящие указания получили положительную оценку. По его словам, в Омахе все, начиная с генерала Пауэра, считали, что «с этим можно работать». Это стало для меня приятной неожиданностью – до визита я не осмеливался даже надеяться на такое. (Оглядываясь назад, я понимаю, что подобное отношение Пауэра к указаниям должно было как минимум встревожить меня.)

В ходе разговора Либман заметил, что он и большинство его коллег в SAC крайне недовольны отсутствием решимости и жесткости у президента Кеннеди в берлинском вопросе. По его мнению, президент пасует перед перспективой ядерной войны, хотя по настоянию генерала Пауэра Объединенный комитет начальников штабов заверил его в том, что «даже в наихудшем из худших сценариев» при начале всеобщей войны из-за Берлина «упреждающий удар по Советскому Союзу не позволит потерям США превысить 10 млн человек».

Услышать слова «не позволит потерям превысить 10 млн человек»{79}, в качестве гарантии, от офицера SAC было легче, чем от большинства других людей, кроме Германа Кана, но все же меня поразила такая низкая оценка. Я сказал: «Десять миллионов? Это ведь население Нью-Йорка! Одна большая боеголовка, или пара, на Нью-Йорк или Лос-Анджелес – и все! Как мог Пауэр сказать, что потери будут такими низкими?»

«Ну, он так считает, и именно так JCS говорит президенту, – ответил Либман. – Они говорят президенту, что при переговорах с русскими у него есть гарантия выполнимости угроз в этих пределах даже в наихудшем из худших сценариев».

По всей видимости, они не учитывали потери западноевропейских союзников, хотя Советы имели в Европе сотни ракет среднего радиуса действия, помимо бомбардировщиков, количество которых было в действительности даже больше, чем мы предполагали. (Впоследствии выяснилось, что американское разведывательное сообщество преуменьшало советские ядерные силы, нацеленные на Европу и Англию, и преувеличивало советские возможности по нанесению удара по Соединенным Штатам. В частности, Советы располагали ракетами среднего радиуса действия, способные оставить от Западной Германии глубокую дымящуюся воронку и, таким образом, раз и навсегда решить проблему двух Германий.) Более того, Советы выпускали и имели на вооружении ракеты и бомбардировщики, которые доставали до всех наших зарубежных баз в Западной Европе, Северной Африке, Великобритании и Японии. Советские удары по этим целям, которые невозможно было предотвратить нашим упреждающим ударом, неизбежно привели бы к уничтожению населения всех этих регионов.

Более того, как Объединенный комитет начальников штабов проинформировал президента ранее, одни лишь радиоактивные осадки от нашего удара по советскому блоку убьют 100 млн человек в Западной Европе, а заодно еще сотню миллионов человек на территориях по соседству с Советским Союзом и Китаем. Однако в представлениях Объединенного комитета, президента настолько мало должны были волновать потери союзников и нейтральных стран, что он не счел нужным даже упоминать о них.

Судя по документам, они, пожалуй, были правы. Для американских стратегов тогда (да и впоследствии) исключение потерь в Европе, в Северной Африке и в Азии из расчетов было в порядке вещей. Я ни разу не слышал, чтобы президент или любой другой представитель гражданской власти поднимал этот вопрос когда-либо. В ретроспективе это кажется очень пугающим фактом.

Позднее во время разговора в кабинете Либмана мы коснулись последней оценки ракетного потенциала Советов, выпущенной ЦРУ в июне: там считали, что в середине 1961 г. у СССР было от 50 до 100 МБР{80}. Помощник начальника штаба ВВС по разведке не соглашался с этим – по его мнению, количество МБР составляло «как минимум» 120 и должно было увеличиться к середине 1962 г. до 300. Аналогичного взгляда придерживался и начальник разведслужбы Госдепартамента – 75–125 ракет в настоящее время, но «возможно» и 200, и 150–300 через год.

С этими оценками контрастировали «замечания» разведслужб сухопутных сил и ВМС, по данным которых Советы приняли на вооружение всего «несколько» ракет в период с середины 1960 г. по середину 1961 г. Впервые я увидел такие выпадающие из общего ряда данные (вместе с их обоснованием, занимавшим целую страницу) 7 июня, когда читал документ под названием «Национальная разведывательная оценка» в Пентагоне. По решению администрации Эйзенхауэра подрядные организации вроде RAND перестали получать этот документ с 1958 г. Впредь сотрудникам RAND показывали только разведданные ВВС по советским наступательным вооружениям. Мы знали, что они были выше оценок ЦРУ. Я уже не раз слышал о ереси сухопутных сил и ВМС в вопросе ракетного разрыва от офицеров ВВС, которые считали ее практически предательством. По их мнению, единственной причиной распространения сухопутными силами и ВМС таких сказок было желание сократить запрашиваемые ВВС бюджетные ассигнования на строительство ракет. Теперь же я воочию увидел на бумаге то, о чем говорили в ВВС.

Если не брать в расчет предположительно предвзятые оценки сухопутных сил и ВМС, то даже минимальные оценки разведывательного сообщества говорили о том, что количество советских МБР в июне было больше 40 стоявших тогда на вооружении США ракет Atlas и Titan – возможно, в два раза, а может быть, и в три, и даже в пять раз. Основное внимание уделялось прогнозированию момента, когда Советы будут или смогут иметь 300 ракет и более. По общему мнению, такой потенциал позволял накрыть только одними ракетами все базы SAC в Соединенных Штатах и за рубежом, а также наши неукрепленные стартовые позиции МБР. Генерал Томас Пауэр докладывал Конгрессу, что Советы могут получить такой критически опасный арсенал в 1960 г., как предсказывал Герман Кан. ЦРУ в июне поставило крайний срок достижения этой точки на середину 1963 г. Госдепартамент считал, что это произойдет в середине 1962 г., а ВВС утверждали, что в середине 1962 г. у Советов будет 300 ракет, в середине 1963 г. – 550, в 1965 г. – более 1000.

Именно последние оценки лежали в основе требований ВВС значительно увеличить их ударный потенциал. Перед Макнамарой встал вопрос о необходимом количестве МБР Minuteman, ракет на твердом топливе (т. е. с быстрым запуском) в укрепленных шахтах. В стенах Пентагона Макнамара даже заикнуться не мог о таком небольшом числе, как 1000 единиц, которое он считал целевым. Генерал Пауэр при поддержке Лемея запрашивал 10 000. Президенту Макнамара сказал{81}, что в действительности нам не нужно более четырех сотен ракет, однако тысяча – это наименьшее число, которое можно протащить через Конгресс.

Последним годом, когда ответ США на первый удар Советов полностью зависел от «незащищенных» авиационных баз и пусковых площадок, которые могли быть уничтожены двумя или тремя сотнями советских МБР, был 1962 г. После этого для гарантированного уничтожения большого числа укрепленных ракетных шахт, которые США вознамерились создать (не считая ракет Polaris на подводных лодках), потребовались бы уже тысячи советских МБР. Другими словами, 1962-й стал последним годом, когда Советы могли рассчитывать на достаточно высокий успех при нанесении обезоруживающего первого удара.

Вместе с тем, когда я поинтересовался у Либмана, почему оценки ВВС настолько превышают оценки ЦРУ, он назвал более конкретную причину. «Мы просто не верим им. Слишком многое указывает на то, что там [у Советов] намного больше ракет, – сказал он. – Знаешь, сколько, по мнению моего шефа [генерала Пауэра], у них ракет?»

Я молча ждал, какое число назовет Либман.

«Тысяча. Он не сомневается в том, что у них их тысяча. Уже сейчас».

Я помолчал немного, а потом спросил: «А у скольких ракет, по его мнению, известно точное место расположение?» Меня интересовало, сколько МБР можно обозначить в качестве цели для удара из той тысячи, которой, как считал Пауэр, располагали Советы.

«Примерно две сотни».

«Две сотни, – повторил я и, немного помедлив, продолжил. – Так, значит, порядка восьми сотен МБР, место расположение которых неизвестно, не могут быть целью?»

Либман кивнул.

Я сказал: «Ну и как это стыкуется с утверждением, что наши потери после первого американского удара не превысят 10 млн человек?»

Повисла долгая пауза. Либман прищурился и скривил лицо. Затем он произнес: «Это очень любопытный вопрос. Не думаю, чтобы кто-нибудь задавал его до тебя». Подумав немного, Либман добавил: «Думаю, кое-кому будет интересно услышать его».

Он проводил меня в подземные недра штаб-квартиры SAC и представил начальнику службы анализа и оценки разведывательного управления полковнику Джорджу Кигану-младшему. Либман описывал его, как «настоящего интеллектуала», а я слышал, что в Пентагоне его называли отцом ракетного разрыва. (Киган был одним из претендентов на это звание. В конце 1970-х гг. он был пылким сторонником «разрыва в пучковом оружии»{82}: гонки за создание «лучевого, пучкового оружия», в области которого Советы, по его словам, были впереди.)

Либман сказал Кигану, в компании с которым находились еще два полковника, о том, что я задал любопытный вопрос. Он попросил меня повторить его, и я сделал это. Но Киган не дал мне ответа, вместо этого он отреагировал точно так же, как и Либман. Он бесстрастно поглядел на меня и сказал: «Это любопытный вопрос. Хмм…»

Немного помолчав, я заметил: «Знаете, если вы хотите призвать президента занять твердую позицию в берлинском вопросе, то сообщение о том, что ему противостоит тысяча советских ракет, может оказать обратный эффект».

Киган резко выпрямился на стуле при этих словах, казалось, что он потрясен и не верит своим ушам. «Не хотите ли вы сказать, что мы должны занизить наши оценки?»

Киган уставился на меня, пытаясь отыскать намеки на иронию на моем лице, но ничего такого не нашел. Казалось, будто он совершенно не знал о славе аналитиков из ВВС (и особенно из SAC) как о специалистах по раздуванию оценок. Однако момент для шуточек на эту тему был явно неподходящим.

Я сказал: «Конечно нет. Ни в коем случае». (Занизить? Да у меня и мысли такой не было.)

«Однако… – я начало осторожно, – если бы вы указали диапазон неопределенности, это было бы лучше со всех точек зрения, чем выпячивать только верхнее значение диапазона».

Спустя некоторое время Либман проводил меня обратно.

В сентябре Том Шеллинг, мой бывший гарвардский наставник по теории переговоров, организовал военно-политическую игру-тренинг по ситуации в Берлине. Он уже проводил такие игры для Пентагона. На этот раз в ней участвовали высокопоставленные военные и гражданские должностные лица, как действующие, так и отошедшие от дел. Там, например, присутствовал генерал Максвелл Тейлор, который вскоре после этого стал председателем Объединенного комитета начальников штабов, а потом послом во Вьетнаме. В момент проведения игры он занимал пост военного советника Кеннеди в Белом доме.

По условиям игры действие происходило в командном пункте, где участники сидели за круглым столом и каждый из них получал условные телеграммы (распределяемые Шеллингом как руководителем мероприятия) из Германии, т. е. поток сообщений в режиме реального времени. В одной из них, как мне запомнилось, говорилось о том, что студенты Свободного университета в Берлине устроили демонстрацию против наших военных акций. (Всего год спустя мы с Уолтом Ростоу будем читать реальные телеграммы такого характера во время ракетного кризиса на Кубе; см. главу 12.)

В той игре 1961 г. рассматривались наши действия и возможная реакция Советов на них. В моей памяти сохранилось лишь общее впечатление – как всегда в таких играх, «команде синих», т. е. США, было довольно трудно решиться на применение ядерного оружия, хотя оно и лежало в основе нашего реального планирования. Угроза всеобщей катастрофы была настолько очевидной, что никто с нашей стороны не мог пойти на это легко и просто. На мой взгляд, причина крылась не в том, что это была «всего лишь игра». На тренингах, которые устраивал Шеллинг, участники полностью втягивались в действие, и в атмосфере витало реальное ощущение экстренности и напряженности.

Ну хорошо. Допустим, никто не хотел оказаться в числе чиновников, которые не остановятся перед началом ядерной войны. Однако из этого следовало, что наши текущие планы по сохранению доступа в Берлин во многом нереальны. Иначе говоря, они являлись блефом. Или должны были являться блефом: поскольку нежелание участников игры начинать ядерную войну – которую предусматривают наши планы, если Советы используют все свои силы в Восточной Германии для блокирования доступа, – выглядело здравым, намного более здравым, чем реализация этих планов. Однако существовал и другой, не менее вероятный, вариант, когда планы оборачивались не блефом по той причине, что некоторые американские части, которых там предостаточно, могли использовать ядерное оружие без приказа для собственной защиты или в отместку против желания командования вооруженных сил США и НАТО. На тактическом оружии не было предохранительных устройств (как и на стратегическом оружии в распоряжении SAC), которые помешали бы сделать это.

Я ясно помню, как после окончания игры мы вышли из здания вместе с Эйбом Чайесом, бывшим профессором права из Гарварда и тогдашним советником Госдепартамента по правовым вопросам, и он, обернувшись ко мне в сумерках, сказал: «Нам нужно убираться из Берлина».

Я посмотрел на него и ничего не ответил. Он продолжил: «Знаешь, наше положение там абсолютно уязвимое. Игра четко показала это. Мы не можем защитить эту территорию». В кругах, связанных с национальной безопасностью, это сочли бы величайшей ересью, которую только можно было представить. Я никогда не слышал ничего похожего ни до, ни после игры. Так или иначе, с точки зрения обычных видов вооружения вопроса не было: НАТО не могло защитить Берлин. Помимо того, что он находился в центре Восточной Германии и был окружен советскими частями, эти части считались лучшими в советской армии. Рядом с Берлином стояли 22 советские дивизии, в основном танковые, их было намного больше, чем мы могли перебросить туда. А если рассматривать ядерное столкновение на европейском театре военных действий, то и здесь Советы имели значительное преимущество в тактическом оружии. У нас не было возможности для эффективного военного противостояния.

Если у нас и был какой-то план реагирования на ввод хотя бы одной советской дивизии в Западный Берлин, то я никогда не слышал о нем. Когда дело доходило до такой чрезвычайной ситуации, то, на мой взгляд, никто не хотел даже думать о ней. Единственное, о чем мы задумывались, была возможность повторения того, что Советы сделали в 1948 г., – блокады города руками восточных немцев, однако на этот раз блокады не только на земле, но и в воздухе. Не допустить такого развития событий можно было лишь угрозой начала ядерной войны.

Конечно, мы предприняли ряд шагов в этом направлении. За чрезвычайное планирование в Пентагоне в ситуации с Берлинским кризисом отвечал Пол Нитце. Планы предполагали отправить небольшое американское подразделение (поначалу очень небольшое – всего пару взводов или экипажей) и попробовать прорвать блокаду. Если его остановят, мы должны были отправить батальон. Если и ему не удастся прорваться, мы могли отправить бригаду или полк. На этом, однако, предложения, которые я видел, заканчивались.

Здесь мы упираемся в эйзенхауэровское определение «всеобщей войны». В середине 1961 г. единственным планом, который имелся у Пентагона на случай крупного столкновения с советскими вооруженными силами, был оставшийся после Эйзенхауэра план ядерного удара по Советскому Союзу всеми силами и средствами. Розуэлл Гилпатрик говорил мне, что они с Макнамарой собираются в случае такого кризиса отказаться от старых планов и создать новые. Однако какой была ситуация на самом деле? Натовские планы просто не предусматривали – в силу характера альянса и существовавших реалий – наступательных операций на территории стран Варшавского договора.

Кеннеди и Макнамара со временем ввели в НАТО понятие «гибкого реагирования», которое начиналось с защиты с использованием обычных средств от крупномасштабного вторжения Советов в Западную Германию. Гибкое реагирование могло даже включать в себя «демонстрационные» ядерные удары (сбрасывание одного-двух ядерных боезарядов на тщательно выбранные цели) с целью предупреждения Советов и принуждения их к выводу войск. Макнамара подчеркнул во время нашего обеда в его кабинете, что он никогда не предлагал таких вещей. Как я уже говорил, много позже он признался, что фактически рекомендовал и Кеннеди, и Джонсону никогда, ни при каких обстоятельствах не применять первыми ядерное оружие. По его словам, они были согласны с ним. Таким образом, на самом деле это был блеф. Однако безрассудная «демонстрация» была, на мой взгляд, прямым путем к обмену полномасштабными ядерными ударами. Оставалось лишь надеяться, что наши союзники придерживаются такого же взгляда.

Именно поэтому я не мог ответить на высказывание Чайеса о невозможности защиты Западного Берлина, не выставив себя полным безумцем: таким же полным, как наши реальные стратеги. В конце концов, одна возможность удержаться в Западном Берлине (без достижения согласия с Советами и восточными немцами) все же существовала. Мы полагались на нее со времен первого ультиматума Хрущева в 1958 г. и делали это на протяжении жизни целого поколения. Это была угроза осуществить наши планы в отношении Берлина. Планы, которые мы угрожали осуществить, лучше всего охарактеризовал один из скептически настроенных пентагоновских коллег: «Мы посылаем все более крупные подразделения для проведения разведки боем. Если никому из них прорваться не удастся, то мы наносим предупредительный [ядерный] удар. Если это не дает результата, мы разносим на куски весь мир».

Вот что мы планировали. Чайес фактически говорил, что это плохой план, даже в смысле блефа. Он был недостаточно правдоподобным или надежным в качестве угрозы и катастрофическим в случае реализации. Держаться за Западный Берлин не имело смысла. Я не собирался спорить с этим. Вместе с тем я не был готов прямо сказать, что согласен с его словами, даже самому себе. Воспоминания о блокаде Берлина, когда мне было 17 лет, помноженные на впечатления от службы в Корпусе морской пехоты в 20-летнем возрасте и догматы холодной войны, слишком сильно держали меня.

В то же время мысль о воплощении в жизнь угроз, на которые мы полагались, была абсолютно ненавистна мне. Как это ни удивительно, но в августе 1961 г., на пике размахивания угрозами, мы по собственным официальным оценкам уступали Советскому Союзу в стратегических ядерных вооружениях. Я не мог поверить в то, что кто-то в Пентагоне или администрации был способен всерьез задуматься о нанесении первого удара перед лицом такой реальности.

Да, Энди Маршалл говорил мне за год до этого – без объяснений, – что «никакого ракетного разрыва не существует», и Макнамара говорил в феврале об отсутствии разрыва{83} во время брифинга для журналистов, предполагая, что те не будут давать ссылок на источник. Когда же его заявление оказалось в прессе, он подал прошение об отставке в связи с тем, что поставил в неловкое положение президента, который вел предвыборную кампанию под флагом устранения разрыва. Кеннеди оставил без внимания этот неуместный поступок. Макнамара, однако, мог ошибаться. (Его мнение сформировалось под влиянием Томаса Гейтса, предыдущего министра обороны из администрации Эйзенхауэра.)

Действительно, самые скромные оценки, если не брать в расчет предположительно искаженные данные сухопутных сил и ВМС, говорили об отсутствии значительного разрыва – 50 советских МБР против 40 наших, – однако по мнению большинства в разведывательном сообществе Советы имели преимущество в ракетах. На это указывала Национальная разведывательная оценка от 7 июня (всего через несколько дней после венского саммита).

В последнюю неделю сентября 1961 г. Ален Энтовен, теперь помощник министра обороны по системному анализу, и Гарри Роуэн, помощник министра обороны по вопросам международной безопасности, сообщили мне о новой Национальной разведывательной оценке. Это было нечто поразительное. В целом она подтверждала то, о чем аналитики сухопутных сил и ВМС твердили на протяжении двух лет в своих замечаниях к этим документам: что Советы имели «лишь небольшое количество» МБР. Реально замеченных ракет было всего четыре.

«Реально замеченных» – вот, что составляло большой секрет. Ни Ален, ни Гарри не сказали мне заранее, какая информация содержится в новом разведывательном отчете, однако всего через несколько дней из разговоров в Пентагоне я понял, о чем идет речь. Это была не просто «оценка», основанная на расчетах производственных мощностей, или на советских «ресурсах», или на туманных данных электронной разведки. Четыре ракеты реально были обнаружены и сфотографированы в Плесецке с помощью нашей наисекретнейшей в то время спутниковой разведывательной системы, созданной в рамках программы Corona. (Программа носила кодовое наименование Discoverer. Она пришла на смену разведывательным самолетам U-2, которые также были большим секретом до той поры, пока Советы не сбили один из этих самолетов над своей территорией и не взяли в плен его пилота Гэри Пауэрса в 1960 г.) После практически полного обследования возможных мест размещения ракет в Советском Союзе другие пусковые площадки, за исключением пары первых стартовых позиций на испытательном комплексе Тюратам, обнаружить не удалось.

Из-за того, что это были «достоверные» разведданные, основанные на реальных фотографиях, они относились к особо важной информации, т. е. имели гриф выше, чем «совершенно секретно». Для работы с ними требовался допуск уровня Keyhole (K), более высокий, чем допуск к совершенно секретной информации, который был у меня в то время. Существование более высоких допусков, чем допуск к совершенно секретным документам, в те годы было само по себе секретом наряду с характером информации, на которую они распространялись. Обладатели такого допуска не имели права даже намекать на известные им секреты кому-либо без этого допуска.

Наказанием за подобное нарушение режима секретности было немедленное, через считаные минуты после обнаружения проступка, исключение из компьютерного списка допущенных. Это означало исключение из рядов тех, кто мог участвовать в обсуждении вопросов национальной безопасности в правительстве, – тех, кто имел доступ к соответствующей информации и мог свободно делиться ею в кругу равных. Такая санкция очень эффективно обеспечивала защиту секретов. Утечек в прессу не было – публика не знала ни об уровнях допуска, ни о средствах разведки, ни о содержании информации. Нарушений дисциплины (как намеренных, так и случайных) даже при общении с коллегами без специального допуска просто не существовало, если не считать нескольких исключений.

Некоторые из этих исключений были связаны со мной. Разговаривая как-то вечером в кафетерии Пентагона с полковником Эрни Крэггом, я спросил его о чем-то связанном с базой новых оценок количества ракет. Он начал было отвечать, но вдруг замолчал, посмотрел на меня и сказал: «У тебя допуск T и K?»

Когда я сказал «нет», Крэгг прикусил язык, очевидно, поняв, что уже выложил мне больше, чем нужно.

Вопрос Крэгга был нарушением номер один. Как я узнал позднее, когда получил эти допуски, он в случае сомнений в отношении права собеседника на получение соответствующей информации не должен был называть кодовые буквы и раскрывать факт существования таких допусков. Если он действительно хотел обсудить эти вопросы, ему следовало под каким-нибудь предлогом отойти, набрать на внутреннем телефоне Пентагона специальный номер, идентифицировать себя по персональному коду и спросить офицера на другом конце линии: «Какой допуск у Дэниела Эллсберга, T или K?» Получив отрицательный ответ, он должен был вернуться и сменить тему разговора.

В случае положительного ответа он по возвращении должен был сказать мне, что навел справки, и предложить мне сделать то же самое в отношении себя. Для действующего полковника Управления планирования ВВС, которого я знал лично, это, возможно, было необязательно. Однако теоретически он мог взять меня на пушку, услышав кодовые буквы «T» и «K» или узнав их значение, и втравить в обсуждение темы, к которой не имел допуска.

Такая возможность была основанием для подобной формалистики и причиной, по которой в общественном месте допускалось упоминание только первых букв кодовых слов «Talent» (для фотосъемки с разведывательных самолетов U-2) и «Keyhole» (для программы спутниковой разведки). Несмотря на громоздкость такой процедуры с двумя телефонными звонками, я пользовался ею не раз в последующие годы, прежде чем пускаться в разговоры с кем-либо, чей допуск был мне неизвестен. Подобные процедуры и угроза потерять при их несоблюдении допуск, право на работу и возможность продвижения по службе позволяли долгое время держать огромный объем информации, связанной с принятием решений на правительственном уровне, в секрете от публики и Конгресса, не говоря уже об иностранцах и врагах. Они гарантировали отсутствие утечек на протяжении десятилетий и поколений, даже когда информацией владели сотни или тысячи людей, имевших допуск.

Расхожее мнение о том, что «все утекает; все в конечном итоге попадает на страницы New York Times», абсолютно не соответствует действительности, и в первую очередь это касается особо важной информации. Это всего лишь прикрытие, придуманное для маскировки и поддержания эффективности системы секретности в целом. (Эдвард Сноуден был первым, кто раскрыл большой объем особо важной информации, включая совершенно антиконституционную и преступную слежку за американскими и другими гражданами по всему миру даже без достаточных оснований для подозрения. Тысячи сотрудников АНБ на протяжении десятилетия прекрасно знали о массовой слежке и о ее преступности, и ни один из них не проговорился. Сноуден находится в изгнании и будет изгоем, скорее всего, до конца своей жизни.)

По иронии судьбы второе нарушение совершил мой крайне немногословный коллега, от которого вряд ли можно было ожидать такого. В RAND он имел репутацию человека, имевшего «все мыслимые допуски». После промаха Крэгга я спросил у него, что означают буквы «T» и «K», и он фактически рассказал мне об этом.