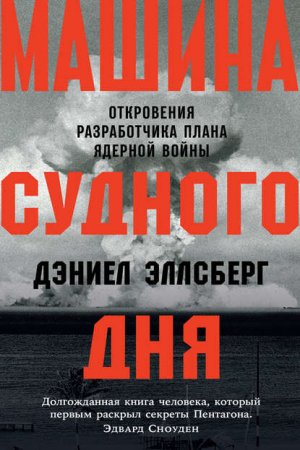

Машина Судного дня. Откровения разработчика плана ядерной войны Эллсберг Дэниел

Уже в самом начале своих попыток бомбить города по ночам Королевские ВВС обнаружили, что обычные бомбы не дают желаемого эффекта, даже если их сбрасывать на жилые районы. Тогда они стали выбирать рабочие кварталы, где застройка была более плотной, огонь распространялся быстрее, а разрушения оказывались наибольшими – сброшенная бомба обязательно попадала если не в один дом, то в другой. Там не было дворов, которые разделяли дома в кварталах, где жили представители среднего класса, или в пригородах, облюбованных высшим классом.

Быстро выяснилось, что города эффективнее уничтожаются огнем, а не взрывчаткой. Нанесение ударов обычными бомбами через некоторое время после применения зажигательных бомб стали использовать с тем, чтобы помешать пожарным бороться с огнем. К этому времени Королевские ВВС уже использовали термитно-магниевые бомбы, которые нельзя затушить водой. Их нужно было засыпать песком. Вода же просто усиливала горение или приводила к взрыву бомбы. Однако пожарные быстро научились справляться с ними.

В 1943 г. Королевские ВВС успешно опробовали на практике теорию, которая была выдвинута некоторое время назад: теория гласила, что для уничтожения больших районов городской застройки нужно с помощью специальной технологии и тактики задействовать стихийные силы. Она, в частности, предполагала, что можно искусственно создать «огненный смерч», т. е. такой пожар, который изменяет направление местных ветров, иначе говоря, приводит к изменению местной погоды. Если при массированном налете сбросить зажигательные бомбы определенным образом, то на большой площади одновременно возникнут многочисленные пожары. Предварительный удар обычными бомбами должен вызвать значительные разрушения и, таким образом, заблокировать движение пожарных машин. Тогда противопожарные службы не смогут справиться с многочисленными пожарами, и огонь будет распространяться, пока не образует зону сплошных пожаров. Это должно привести к неконтролируемому выгоранию значительной части города.

В результате быстрого подъема перегретого воздуха возникнет область пониженного давления, которая будет засасывать свежий воздух. Фактически пожар создаст тягу и изменит направление ветров. Приток кислорода, подобный тому, что создают с помощью мехов в кузнице, будет поддерживать огонь и превратит весь город в пылающую топку. Так гласила теория. Неоднократные попытки завершились в конечном итоге успехом ночью 27 июля 1943 г. в Гамбурге во время операции «Гоморра». Было доказано, что при таком эффекте температура может подниматься до 800 С. Погибает все живое на большой площади в кольце огня, поддерживаемого ветрами, которые дуют со всех сторон со скоростью до 240 км/ч.

Те, кто спрятался в бомбоубежищах, погибали от удушья, а не от жара. При такой температуре разлагался карбонат кальция в цементе, песок плавился, и дома рушились. Асфальт размягчался, и пожарные застревали в нем, их техника стояла на улицах не в силах сдвинуться. Люди, пытавшиеся убежать от огня, увязали в асфальте и превращались в горящие факелы. Тепловое излучение было настолько сильным, что огонь перепрыгивал через противопожарные разрывы и улицы в этой зоне смерти. Тогда в Гамбурге погибло около 45 000 жителей.

Один из немецких врачей, которые обследовали убежища после этого налета, сообщал:

Тела зачастую лежали{155} в густой черной массе, которая, без сомнения, была жиром, вытопившимся из тканей… Все они усохли так, что одежда казалась не по размеру большой. Это были Bombenbrandschrumpeichen («тела, усохшие под действием зажигательных бомб»)… Во многих подвалах остался только пепел, так что число жертв можно было оценить лишь примерно.

О преднамеренности такой тактики ясно говорят слова Фримена Дайсона:

Я прибыл в штаб-квартиру Командования королевской бомбардировочной авиации как раз во время крупных рейдов против Гамбурга. В ночь на 24 июля [1943 г.] было уничтожено 45 000 человек и потеряно всего 12 бомбардировщиков – самый лучший результат из всех, которые мы имели до сих пор. Впервые в истории мы создали огненный смерч, который уничтожал людей даже в убежищах. Потери были примерно в 10 раз больше, чем при обычном налете такого же масштаба без огненного смерча.

Никто не понимал до этого дня{156}, почему и как зарождается огненный смерч. Во время каждого крупного рейда мы пытались организовать его, но удалось сделать это лишь дважды – один раз в Гамбурге и один раз двумя годами позже в Дрездене. Возможно, для этого требовалась локальная атмосферная нестабильность.

Помимо этого, Дайсон говорит следующее:

Огненный смерч в Дрездене был самым ужасным{157}, но, с нашей точки зрения, он представлял собой лишь удачную операцию. В налетах на Берлин такие же силы, как те, что были однократно задействованы при ударе по Дрездену, использовались 16 раз. Мы каждый раз пытались организовать там огненный смерч. Ничего особого в Дрездене не было, просто все сложилось так, как задумано. Это как попадание в лунку с первого удара в гольфе. К сожалению, Дрезден почти не имел военного значения, да и в любом случае эта бойня слишком запоздала, чтобы оказать серьезное влияние на войну.

Королевские ВВС совершили налет на Дрезден с магниевыми бомбами в ночь в среду на Страстной неделе, 13 февраля 1945 г. Американские бомбардировщики нанесли удар обычными и зажигательными бомбами на следующее утро, в День святого Валентина, и еще через день, но уже вслепую, поскольку город был закрыт дымом и плотными облаками.

В «Бойне номер пять» Курта Воннегута нарисована сюрреалистическая картина налета на Дрезден{158}, где писатель находился как военнопленный. На ночь пленных там запирали на бойне. Утром Воннегуту в числе выживших пришлось вытаскивать из убежищ трупы людей, усохших до размера больших имбирных пряников, – Bombenbrandschrumpeichen. Тела усыхали под действием жара огненного смерча, температура которого опять достигала 800 С.

Дрезден, седьмой по размеру город Германии, до этого не бомбили. Этот старый университетский город был наводнен в тот момент беженцами. В результате никто не знает, сколько народа находилось в его домах. Не известно даже в точности, сколько людей погибло во время рейда. Долгое время оценки колебались от 100 000 до полумиллиона. Когда я в 2016 г. посетил диораму дрезденского пожара, там говорили, что ученые сейчас считают правильной первоначальную оценку, данную полицией, – 25 000 человек. В пропагандистских целях Геббельс добавил к ней ноль и шокировал мир цифрой 250 000 человек. В действительности оценки потерь были выше в ряде других городов Германии, в Гамбурге они, например, варьировали от 40 000 до 50 000 человек.

Неоднозначность оценок последствий налета на Дрезден в то время (которая не исчезла до сих пор) связана, с одной стороны, с гипертрофированным образом беспрецедентной бойни, а с другой – с ощущением того, что война в Европе уже близка к завершению и в подобном налете не было необходимости. Особую роль в этом сыграл репортаж агентства Associated Press от 18 февраля 1945 г., где обыгрывались слова официального представителя Королевских ВВС о том, что «штаб ВВС союзников» принял «долгожданное решение об устрашающей бомбардировке{159} немецких населенных центров с целью ускорения падения гитлеровского режима».

Слова «устрашающая бомбардировка» в официальном сообщении (на самом деле представитель Королевских ВВС ничего подобного не произносил, хотя и подтвердил, что «моральный дух» – официальный эвфемизм – был в числе целей) произвели переполох в британском и американском командовании, особенно среди офицеров по связям с общественностью. Они всячески старались избегать их использования при общении с внутренней публикой, поскольку такое выражение было давно в ходу у нацистской пропаганды (в этом случае вполне уместно) и немногочисленных религиозных и парламентских критиков «ковровых бомбардировок». Устрашение как цель неизменно отрицалось, как, впрочем, отрицалось и какое-либо изменение тактики бомбардировок и выбора целей. (Отрицание каких-либо изменений в отношении последнего, конечно, было справедливым. Генерал Спаатс, командующий ВВС США в Европе, отправил{160} 3 февраля 1945 г. 900 бомбардировщиков для нанесения слепого удара по Берлину, в результате которого погибло, по оценкам, 25 000 жителей, хотя огненный смерч создать не удалось.)

21 февраля, за день до начала операции «Кларион», в ходе которой тысячи американских и британских самолетов бомбили цели по всей Германии, Австрии и Италии, включая небольшие города вроде Гейдельберга, Геттингена и Баден-Бадена, Спаатс сказал своим генералам: «Особенно неукоснительно нужно избегать создания впечатления, что эта операция нацелена, повторяю, нацелена против гражданского населения или предназначена для его устрашения». На следующий день военный министр Стимсон сообщил репортерам, что «наша политика никогда не предусматривала устрашающей бомбардировки{161} гражданского населения».

Шумиха заставила премьер-министра Черчилля – который одобрил идею «уничтожительных» авиаударов пятью годами ранее и с той поры всячески поддерживал тактику Командования бомбардировочной авиации – выпустить 28 марта 1945 г. секретный меморандум для своего военного штаба, расходящийся с идеями Бомбардировщика Харриса:

На мой взгляд, наступил момент{162}, когда вопрос о бомбардировке немецких городов исключительно ради запугивания, хотя под другими предлогами, необходимо пересмотрет… Разрушение Дрездена привело к серьезным возражениям против бомбардировок, осуществляемых союзниками… У меня складывается ощущение, что нам необходимо в большей мере концентрироваться на военных целях, таких как нефтеперерабатывающие предприятия и транспортные коммуникации в тылу вблизи линии фронта, а не на простых актах устрашения и бессмысленного разрушения, какими бы впечатляющими они ни являлись.

Как и следовало ожидать, штаб ВВС и Харрис не смирились беспрекословно с таким вероотступничеством Черчилля. На следующий день, 29 марта, Харрис ответил Министерству ВВС:

Я… понимаю сказанное следующим образом{163}: без сомнения, в прошлом мы оправданно наносили удары по немецким городам. Это, однако, всегда вызывает негативную реакцию, и теперь, когда Германия и без того терпит поражение, мы можем воздержаться от продолжения таких ударов. Это доктрина, которую я никак не могу поддержать. Удары по городам, как и любые другие военные действия, недопустимы только в том случае, если они стратегически неоправданны. Однако они стратегически оправданны, поскольку сокращают продолжительность войны и сохраняют жизни солдат союзников. По моему разумению, мы не имеем никакого права отказываться от них, пока не удостоверимся в том, что они не дают такого эффекта. Лично я считаю, что все оставшиеся города Германии не стоят потери даже одного британского солдата.

Столкнувшись с такими взглядами и противодействием со стороны военного руководства, Черчилль отозвал свой внутренний меморандум и заменил его четыре дня спустя другим, в котором уже не было слов «устрашение» и «бессмысленное разрушение».

На Касабланкской конференции 1943 г., где присутствовали Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, было решено, что при проведении совместных операций Великобритания будет осуществлять ночные бомбардировки, а Соединенные Штаты – дневные. Черчиллю очень хотелось убедить американцев участвовать в ночных ковровых бомбардировках британских ВВС, однако Объединенный комитет начальников штабов отказался от этого. В то время многие американские офицеры ВВС считали, что их британские союзники занимаются массовым убийством.

Более того, они продолжали верить в то, что с прицелами Нордена их летящие на большой высоте бомбардировщики смогут в дневное время делать то, чего так не удалось добиться британцам в начале войны: уничтожать и повреждать конкретные, ключевые немецкие промышленные объекты. Британцы смотрели на это скептически и были совершенно правы. Американцы быстро убедились в этом, когда стали сами осуществлять аэрофотосъемку после налетов. Для сверхсекретных бомбовых прицелов Нордена (разработка которых обошлась в половину стоимости Манхэттенского проекта) требовалась прямая видимость цели, а в облачную погоду они были бессильны. В реальных боевых условиях, когда приходилось уходить от огня зениток и вражеских истребителей, да еще в облачную погоду – чего никогда не было на тренировках в Аризоне, – американские самолеты не могли попасть в выбранную цель{164} во время высотной «высокоточной» бомбардировки. Фактический разброс бомб и их воздействие на гражданское население не так уж сильно отличались от британских ковровых бомбардировок.

Помимо прочего, попытки осуществлять глубокие рейды на территорию Германии в дневное время без сопровождения истребителей заканчивались огромными потерями. В районе городов Швайнфурт и Регенсбург 17 августа 1943 г. из 346 американских бомбардировщиков 60 были потеряны, а еще 60 получили такие повреждения, что не могли больше использоваться. Во время второго налета на шарико-подшипниковый завод в Швайнфурте в октябре было потеряно еще 60 самолетов, или 22 % парка, после чего подобные рейды пришлось отложить на четыре месяца.

В результате американские ВВС тоже перешли на ночные бомбардировки. Постепенно они выяснили то, что британцы открыли для себя еще три или четыре года назад: ночью невозможно попасть ни во что, кроме объекта большой площади. К весне 1945 г. американские ВВС так и не перешли полностью на ковровое бомбометание в отличие от Королевских ВВС, которые занимались этим с 1942 г. Однако они все больше и больше «бомбили вслепую», через облака в плохую погоду, что едва ли можно было считать ударами по конкретным объектам или даже по определенным городским районам.

Идея использовать пожары для уничтожения городского населения родилась в результате переворачивания накопленных в мирное время специальных знаний с ног на голову. Руководители компаний по страхованию от пожаров, которые собаку съели на методах предотвращения распространения огня (для снижения частоты возникновения пожаров), проявили изобретательность и подсказали, как можно обратить этот процесс в свою противоположность. Американские экономисты вроде Уолта Ростоу и Карла Кайзена (ставшего позднее моим старшим коллегой в правительстве) прибыли в штаб-квартиру ВВС в Лондоне в качестве экспертов для выяснения, как работает военная экономика, как ее части поддерживают друг друга, какие ее точки являются узловыми и как ее легче всего уничтожить с помощью авиаударов. Это направление постепенно слилось с невысказанным стремлением Командования бомбардировочной авиации: найти способ уничтожения общества. Аналитики по исследованию операций занялись такими вопросами, как поиск наиболее эффективного сочетания взрывчатки и зажигательных средств, экономичных путей испепеления немецких рабочих и их семей.

Иными словами, уничтожение городов с помощью пожаров стало превращаться в науку. Термитная бомба M-50, использовавшаяся в Европе, обладала слишком большой проникающей способностью. В Японии она нередко пробивала здание насквозь и воспламенялась в земле под ним. Самыми эффективными в Японии стали небольшие зажигательные бомбы M-69, которыми начинялись кассеты. Кассета несла 38 таких бомб, кроме того, в нее включались обычные бомбы замедленного действия, которые взрывались с задержкой от нескольких минут до нескольких часов для создания помех пожарным. Люди старались держаться подальше от этих термитных или напалмовых бомб в момент падения, когда их можно было легко загасить песком.

Добавим в историю Кертиса Лемея. Примерно в то время, когда американцы и британцы бомбили Дрезден, начальник штаба ВВС Хэп Арнольд и его заместитель Лорис Норстад занимались пересмотром стратегии бомбардировок в Японии. Они предполагали, что широкое использование зажигательных бомб, как в Дрездене, будет тем, что нужно, и считали Лемея своим человеком.

Подобная идея не была чем-то новым в ВВС США. Как раз наоборот. Результаты великого землетрясения в регионе Канто и последовавшие за ним пожары в Токио и Йокогаме в 1923 г. всегда были в глазах американских теоретиков от авиации примером того, к чему может привести бомбардировка Японии. Уже через год, в 1924 г., генерал Билли Митчелл, анализировавший эти результаты, докладывал, что наступательные действия американской авиации будут иметь «решающее» значение, поскольку японские города чрезвычайно «уплотнены» и построены из «бумаги, дерева и прочих горючих материалов». В 1930-х гг. Митчелл говорил, что «эти города… представляют собой самые большие цели для ударов с воздуха, которые когда-либо видел мир… Зажигательные снаряды сожгут эти города{165} дотла в мгновение ока».

Подходы к воздушной кампании против Японии в исследованиях, выполненных Школой тактического применения авиации в 1930-х гг., кардинальным образом отличались от перспективной стратегии «высокоточной бомбардировки» в Европе. Япония в те времена не была вражеским государством. Однако эти исследования всплыли, когда 15 ноября 1941 г. – за три недели до нападения на Перл-Харбор – генерал Джордж Маршалл проводил «неофициальный» брифинг для семи ведущих журналистов в Вашингтоне, включая Роберта Шеррода и Эрнеста Линдли. Из их записей следует, что Маршалл обещал в случае войны с Японией «действовать беспощадно. Летающие крепости [B-17] должны сразу же превратить бумажные японские города в пылающий костер. Гражданское население никто щадить не будет{166} – бомбить начнут на всю катушку».

Историк Джон Дауэр рассказывает: «19 ноября, четыре дня спустя, Маршалл дал задание своему штабу изучить планы “полномасштабного удара зажигательными бомбами по плотно населенным японским городам с их деревянными домами”».

Несмотря на эту давнюю идею создания в Японии рукотворного эквивалента землетрясения и пожара 1923 г., до того момента, как XXI командование бомбардировочной авиации (разместившееся на Марианских островах в октябре 1944 г.) оказалось в пределах досягаемости бумажно-деревянных японских городов, оно по-прежнему строило планы «высокоточных ударов» по промышленным объектам, в частности по авиационным заводам. Его начальник, бригадный генерал Хейвуд Ханселл, был главным архитектором доктрины дневных высотных высокоточных бомбардировок. Ханселл возражал против использования зажигательных бомб как морально недопустимого и ненужного с военной точки зрения. Однако пришедший ему на смену в штабе ВВС в Вашингтоне генерал-майор Норстад отдавал предпочтение массированному уничтожению японских городов с помощью зажигательных бомб. Норстад прибыл 6 января 1945 г. в штаб-квартиру Ханселла на острове Гуам, неожиданно освободил его от занимаемой должности и заменил на Лемея.

Генерал Лемей был очень храбрым человеком и выдающимся командиром, который поддерживал строгую дисциплину и пользовался огромным уважением. Среди прочего он, как командующий силами в Европе, был инициатором тактики полетов в плотном строю без противозенитных маневров. Того, кто покидал строй и возвращался на базу, отдавали под суд. Лемей сам, бывало, летал на ведущем самолете (например, во время дорого обошедшегося налета на Регенсбург, когда из 146 B-17 было потеряно 24). Все ведомые самолеты должны были сбрасывать бомбы в определенном порядке одновременно с ним. Идея заключалась в том, чтобы лететь прямо через заградительный огонь без противозенитных маневров и таким образом выполнить задание – уничтожить цель – без возвратов и повторных проб. Лемея называли Железными штанами (а иногда Железной задницей) за его стремление и умение летать, не сворачивая через плотный зенитный огонь. Подход «чем меньше повторных попыток, тем меньше общие потери» и «никаких противозенитных маневров»{167} стал правилом для Восьмой воздушной армии.

Вскоре после вступления в должность начальника XXI Командования бомбардировочной авиацией Лемей обнаружил, что предписанная Ханселлом высокоточная бомбардировка металлургических заводов и мостов (которую Лемей продолжал вести на протяжении нескольких недель) не приносит результатов. Он попробовал применять зажигательные бомбы, на чем настаивало его начальство, и получил впечатляющие пожары. Тогда Лемей без прямого приказа решил не жалеть сил и сжечь Токио.

Во время подготовки к рейду на Токио, запланированного в ночь с 9 на 10 марта 1945 г., он очень хотел лететь на ведущем самолете, но в конечном итоге ему пришлось уступить свое место генералу Томасу Пауэру. Лемей не имел права подвергать себя опасности, поскольку знал, практически один на своем театре военных действий, о предстоящей операции под кодовым названием «Firecracker» – атомной бомбардировке Японии. (В начале июля из списка городов, намеченных для бомбардировки, выбрали четыре не пострадавших от предыдущих налетов с тем, чтобы в полной мере продемонстрировать смертоносную силу атомных бомб.)

В основе его мемуаров «Боевой вылет с Лемеем»{168} (Mission with LeMay), обработанных писателем Маккинли Кантором, по всей видимости, лежат бесконечные магнитофонные записи. В этой книге объемом 600 страниц повествование ведется от первого лица в форме внутреннего монолога. Ничто лучше не демонстрирует, как далеко он отошел к 1945 г. от заявления Франклина Рузвельта, объявившего всего шесть лет назад бомбардировку городов жестоким, негуманным, варварским и диким деянием.

Лемей пространно рассуждает о тактических соображениях, которые превратились в то, за что его стали считать «храбрым», – о любимой игре командиров американских авиачастей во время войны. Он пришел к выводу, что у японцев нет такой мощной противовоздушной обороны на низких высотах, как у немцев, поэтому полеты на небольших высотах дают целый ряд преимуществ и, возможно, приводят к не слишком значительным потерям. Если бы он ошибся – т. е. если бы у японцев оказалась пока не обнаруженная сильная противовоздушная оборона – и американцы потеряли бы много самолетов, то история Лемея-героя могла бы обернуться историей Лемея-неудачника.

Инструкции, которые он давал экипажам перед самым рейдом, были уникальными для всей предшествующей истории бомбардировок. Огромные B-29 предназначались для полетов на очень больших высотах, с высокой скоростью и плотной волной для защиты от истребителей. О тактике, которой было велено придерживаться тем вечером, экипажи никогда не слышали. Они оставались без сопровождения. Им было велено не подниматься на большую высоту. Они не должны были кружить на одном месте, сжигая топливо, в ожидании, пока другие самолеты займут свое место в волне, которая на большой высоте пойдет на город. Вместо этого предписывалось идти с баз прямо на город кратчайшим маршрутом. Это должно было позволить значительно сократить количество необходимого топлива и взять на борт дополнительные бомбы.

Но самое главное – с самолетов снимались пушки и боеприпасы к ним, чтобы увеличить бомбовую нагрузку еще на полторы тонны. Все это, по расчетам Лемея, должно было увеличить бомбовую нагрузку 334 самолетов более чем на 50 %. Каждый из них мог поднять от шести до восьми тонн бомб, по большей части зажигательных.

Лемей решил не сообщать генералу Арнольду о своих планах и таким образом защитить своего начальника от обвинений в случае неудачи. Бомбардировщики B-29 были любимым детищем Хэпа Арнольда – он считал их ключевым элементом будущих ВВС. Однако их разработка и производство обошлись дороже Манхэттенского проекта, а кроме того, они страдали от ряда технических проблем, которые не позволили применять эти самолеты в Европе. В определенной мере из-за погоды в Японии (она практически постоянно была закрыта облаками), а также из-за сильных воздушных потоков, движущихся на большой высоте со скоростью 300 км/ч, точное бомбометание было невозможным – иначе говоря, эти самолеты не стоили затраченных на них денег.

Начальники Лемея в Вашингтоне горели желанием доказать, что B-29 могут решать большие задачи и осуществлять стратегическую бомбардировку при ведении боевых действий в тихоокеанском регионе, и таким образом обосновать создание независимых стратегических ВВС после войны. Лемей утаивал от своих боссов вовсе не намеренное использование зажигательных бомб против гражданского населения. Он прекрасно знал, что именно с этой целью его и прислали. Что он скрывал от них до последнего момента, так это кардинально новую тактику, потенциально опасную для дорогостоящих самолетов и экипажей, однако сулившую принести «результаты», которых ждали. Лемей собирался взять на себя всю ответственность за эту тактику и ее возможный провал.

В изложении Кантора (отточия ниже и курсив приводятся как оригинале) размышления Лемея выглядят так:

…В основном районе, который я рассматривал, находилось множество стратегических целей{169}. Все люди в окрестностях завода компании Hattori занимались изготовлением взрывателей для снарядов. Так они рассредоточивают свое производство: в изготовлении оружия участвуют дети, они работают целый день, маленькие мальчики и девочки. Интересно, носят ли они кимоно, как девочки в Колумбусе на праздниках Эпвортской лиги, которые наряжаются гейшами со спицами и бабушкиными гребнями в волосах.

…Здания на 90 % сделаны из дерева. Нет, постойте, в разведдонесениях, по-моему, говорилось на 95 %! И еще из такого картона, как они его там называют? Шоджи. Точно.

…У каждого вида оружия есть свои сильные стороны и недостатки. Но если бы все зависело от меня и в моем распоряжении были в неограниченном количестве все виды зажигательных бомб, то я выбрал бы только один. Нет. Конечно, магний дает самое горячее пламя, и он воспламеняет то, что напалму зажечь не под силу. Однако напалм разлетается дальше, накрывает более значительную площадь. Нам приходится сочетать их. Мы имеем дело не только с легковоспламеняющимися деревянными зданиями, там встречаются и каменные. Вот где магний очень кстати.

…Не имеет значения, как вы будете разделываться с нею, в любом случае погибнет масса людей. Тысячи и тысячи. Но, если не уничтожить японскую промышленность, придется пойти на вторжение в Японию. А сколько американцев погибнет в этом случае? По самым скромным оценкам, полмиллиона. А некоторые говорят, что миллион.

…Мы ведем с Японией войну. Она напала на нас. Так кем вы предпочитаете жертвовать, японцами или американцами?

…Так хватит болтать. Поехали.

Рассуждения Лемея в 1965 г. о том, что потери среди гражданского населения являлись печальным, но неизбежным последствием ударов, нацеленных на уничтожение «домашнего производства», были такими же лживыми, как заявления Королевских ВВС, когда они засыпали немецкие города зажигательными бомбами. (Более того, в реальности от домашнего производства в Японии отказались в конце 1944 г.) Много лет спустя Роджер Фишер, профессор права в Гарварде, – который был близким другом и консультантом моего босса Джона Макнотона, когда я занимался Вьетнамом в Пентагоне, – обмолвился, что служил у генерала Лемея «офицером метеослужбы» на Гуаме во время рейда на Токио. Мне стало интересно, и я спросил, помнит ли он ту ночь. Фишер сказал: «Я доложил в тот день, как обычно, состояние погоды над целью, а он задал мне вопрос, который раньше никогда не задавал. Его интересовало, насколько силен ветер на уровне земли. Я начал было объяснять, что мы можем предсказывать ветры на больших высотах по данным разведывательных полетов и даже на средних высотах, если запускаем зонды, но у нас нет возможности оценить ветры в приземном слое. Однако он оборвал меня и спросил: “Насколько сильным должен быть ветер, чтобы люди не могли справиться с огнем? Будет он достаточно сильным для этого?”»

«Ну и что вы ответили ему?»

«Я не знал, что сказать, пробормотал что-то и ушел к себе. Больше я с ним не разговаривал той ночью. С генералом общался мой заместитель. Тогда я впервые заподозрил, что цель нашей операции заключалась в уничтожении как можно большего числа людей».

Инструкции Лемея звучали очень зловеще для пилотов бомбардировщиков. Это было что-то невероятное. Лететь на небольшой высоте, практически без вооружения. Никто раньше не слышал ничего подобного. По словам Лемея, он ненавидел себя за то, что посылал их одних, а сам оставался на земле. Но они полетели.

Приведу еще одну выдержку из мемуаров Лемея:

Восходящий поток воздуха от пожаров в Токио{170} выбрасывал наши самолеты вверх словно теннисные шарики. Один из B-29, вошедший в зону пожаров, когда пламя реально занялось, попал в такой поток. Вначале бомбардировщики держались на высоте от 1500 до 2500 м. Однако, когда огонь разгорелся, они оказались на высоте 3500–4500 м.

По словам начальника пожарной службы Токио, ситуация вышла из-под контроля уже через полчаса. Это было похоже на пожар в сухом сосновом лесу. Распространявшееся пламя быстро поглотило 95 пожарных машин, а вместе с ними и 125 пожарников.

Летчики наблюдали, как языки пламени освещают небо. Облака, по их словам, с расстояния в две сотни километров походили на вату, пропитанную кровью. Это был рукотворный рассвет над Японией.

Пожар в Токио не был классическим огненным смерчем (хотя обычно его представляют именно так), когда в определенную область засасывается воздух со всех сторон. Там дул довольно заметный приземный ветер. Если бы Фишер мог предсказать его, то такой прогноз удовлетворил бы Лемея. Этого ветра было более чем достаточно. Японцы называли его красным, акакадзе, он дул довольно с большой скоростью – 45 км/ч. В результате фронт огня двигался вместе с ветром, образуя зону сплошных пожаров, близкую к огненному смерчу. На возникновение именно такой стены огня рассчитывали стратеги, однако погодные условия раньше были неподходящими. В этот раз все сложилось как надо.

Движущаяся стена огня вздымалась вверх на десятки метров. Тепловое излучение от нее (невидимые инфракрасные лучи) испепеляло людей еще до того, как до них добирался огонь. Такой пожар приводил к таким же результатам, как и огненный смерч в Гамбурге и Дрездене, однако его температура была еще выше – 1000 С. Чтобы не задохнуться в убежищах, люди выбегали на улицы и превращались в пылающие факелы, увязнув в расплавленном асфальте. В Токио, как и в Венеции, много каналов, и матери с детьми бежали к ним, пытаясь спастись от жара. Вода в небольших каналах стала закипать, и семьи гибли в них тысячами.

В ту ночь было убито от 80 000 до 120 000 человек. Экипажам бомбардировщиков приходилось надевать кислородные маски на высоте 1500 м, чтобы не задохнуться от тошнотворного запаха горящей плоти.

Лемей продолжает:

Вопреки предположениям{171}, карикатурам и редакционным статьям наших врагов, я не сияю от радости и не торжествую, когда речь заходит о людских потерях.

Я позволю себе процитировать страницу 627 пятого тома «Армейской авиации Второй мировой войны» [Army Air Force World War II] и остановиться на этом. «Разрушения и живые потери в Токио были больше, чем в Римской империи… или при любом другом большом пожаре в западном мире – в Лондоне в 1666 г. … в Москве в 1812 г. … в Чикаго в 1872 г. … в Сан-Франциско в 1906 г. … Однако сама Япония испытала ужаснейшую катастрофу в результате землетрясения и пожара 1923 г. в Токио и Йокогаме. Ни один авиаудар во время войны, ни в Японии, ни в Европе, не был таким же разрушительным для населения и недвижимости».

Курсив мой [Лемея].

Генерал Арнольд прислал мне телеграмму: «Поздравляю. Эта операция показывает, что храбрости у ваших экипажей хватит для выполнения любого задания». Было приятно получить такое, но я не мог сидеть сложа руки и гордиться собой. Мне хотелось действовать – и так быстро, как только было возможно.

По мнению Лемея, можно было «уничтожить все крупные промышленные города Японии в течение следующих 10 ночей». И он задался целью сжечь один за другим еще 17 наиболее густонаселенных городов. А после этого еще 50.

Новая кампания не была секретом для американской публики. Журнал Time в своем выпуске от 19 марта 1945 г. (он вышел в свет 12 марта, через два дня после нанесения удара по Токио зажигательными бомбами) очень точно описал тактику, характер зажигательных бомб и цель операции. Первый абзац под заголовком «Налет жар-птиц» выглядел так:

Мечта летчиков американских ВВС стала реальностью на прошлой неделе: они получили возможность обрушить груз зажигательных бомб на Токио и Нагою. Они доказали: если поджечь как надо, то японские города горят подобно осенним листьям.

Оценку Лемея, который сказал, что полностью уничтожена застройка на площади около 40 кв. км, Time сопроводил таким комментарием:

Зажигательные бомбы никогда еще не применялись в таких масштабах. Во время «большого налета» люфтваффе на Лондон (29 декабря 1940 г.) было сброшено от силы 200 т зажигательных бомб и выгорело не более 3 кв. км. Жар-птицы генерала Кертиса Лемея с Марианских островов – совсем другая песня.

Каких-либо оценок количества погибших японцев эта статья не давала, но вовсе не из-за болезненной реакции американцев на гибель своих врагов. Другая статья в том же номере под заголовком «Истребители крыс» живописала о том, как лихо американы в тихоокеанском регионе выкуривают японских солдат из их нор и бункеров с помощью напалма и огнеметов.

После новых рейдов против Токио в мае газета New York Times привела оценки{172} потерь среди гражданского населения, которые были на деле преувеличены. Под шапкой на три строки, гласившей «ЛЕМЕЙ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ТОКИО БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ», располагался подзаголовок:

В результате шести налетов B-29 на Токио полностью выгорела площадь 130 кв. км Лемей подтверждает цифры фотографиямиВ огне предположительно погибли 1 000 000 японцев

В статье с таким подзаголовком Джон Дауэр пишет:

…Только в 11-м абзаце{173} на внутренней полосе мы находим поразительную оценку потерь – и намек на то, что цифры в подзаголовке в действительности неполные. «Не исключено, – сообщает Time, – что погиб 1 000 000 подданных императора, а может быть, и в два раза больше». В оставшейся части статьи говорится о датах шести рейдов и количестве потерянных B-29.

Оценка количества жертв в Токио завышена в 10, если не в 20 раз. Более показательно, в ретроспективе, то, что такое поражающее воображение количество трупов вряд ли можно было подсчитать и убрать к этой дате. Потери даже не тянут на передовую статью.

Когда Трумэн впоследствии заметил, что ни перспектива, ни реальное применение атомной бомбы не заставило его ни на секунду усомниться{174} в правильности действий и не лишило сна, это показалось странным многим американцам, включая и меня. В конце концов, он мог бы сказать, что это была сложная, мучительная моральная проблема, трудное решение, но у нас не оставалось выбора. Разве такое решение не должно быть моральной проблемой?

Однако Трумэн порой ссылался на нечто такое, что вряд ли было понятным для многих американцев тогда, как, впрочем, и сейчас: на то, что нам прежде доводилось убивать больше людей, чем во время этих неядерных ударов зажигательными бомбами. И это говорил не только Трумэн, но и Франклин Рузвельт до него. На протяжении пяти месяцев, вплоть до августа 1945 г., ВВС США целенаправленно убивали столько японцев, сколько могли.

Атомная бомба просто делала это более эффективно – одной бомбы хватало, чтобы совершить то, для чего требовалось три сотни бомбардировщиков в марте. Однако у нас были эти три сотни бомбардировщиков, даже больше, и они выполняли ту же работу, ночь за ночью, город за городом. Всего было уничтожено 67 городов, прежде чем настала очередь Хиросимы. В «Обзоре стратегических бомбардировок США» вскоре после войны сообщалось: «Не исключено, что всего лишь за шестичасовой период было убито больше людей…{175} чем в результате любого другого письменно зафиксированного удара».

В противоположность утверждению очень авторитетной, но совершенно недостоверной статьи Стимсона «Решение об использовании атомной бомбы» в журнале Harper’s в феврале 1947 г. – ее для Стимсона написал Макджордж Банди{176} в свою бытность членом Гарвардского общества стипендиатов, как пропагандистский ответ на статью «Хиросима» Джона Херси в журнале New Yorker в августе 1946 г. – гражданские и военных советники Трумэна не испытывали никаких моральных сомнений по поводу атомной бомбардировки какого-нибудь города. Моральный порог был преодолен задолго до этого. На самом деле в официальных кругах не было ни дебатов, ни даже малейших разногласий по поводу того, следует или не следует применять атомную бомбу, если она будет готова до того, как война завершится по другим причинам.

Одной из возможных причин капитуляции Японии до применения атомной бомбы было объявленное в Потсдаме в июле намерение Советов вступить 8 августа в войну с Японией. Советы хотели подписать Потсдамскую декларацию о прекращении соблюдения нейтралитета в отношении Японии, но им не позволили это сделать (присутствие Советов в качестве посредника на переговорах с Соединенными Штатами, насколько нам было известно из перехваченных сообщений, давало бы японцам шансы на смягчение условий капитуляции). Другой возможной причиной сдачи могло быть – в соответствии с рекомендацией Объединенного комитета начальников штабов и практически всех гражданских консультантов, за исключением Бирнса, – уведомление японцев (до вступления Советов в войну в августе) о том, что им разрешат сохранить императорскую власть во главе с Хирохито. Ни одна из этих возможностей, хорошо известных на высшем уровне, не упоминается в статье Стимсона.

Публичная полемика вокруг «решения сбросить бомбу» почти полностью шла по неверному направлению на протяжении семи десятилетий. Она исходила из ложного предположения о том, что такое решение существовало или должно было существовать. Так вот, никакого нового решения об уничтожении населения целого города никто не принимал весной 1945 г.

Атомная бомба не открыла новой эры в выборе целей, в стратегии или в ведении войны. Уничтожение городского гражданского населения с помощью огня уже было американским способом ведения воздушной войны, как, впрочем, и британским, начиная с конца 1940 г.

Таким образом, во взглядах адмирала Уильяма Лихи, главы администрации президентов Франклина Рузвельта и Гарри Трумэна, в его послевоенных мемуарах есть иронический подтекст:

По моему мнению, использование этого варварского оружия{177} в Хиросиме и Нагасаки не оказало существенной помощи в нашей войне против Японии. Японцы уже были разбиты и готовы к капитуляции из-за эффективной морской блокады и успешных бомбардировок обычными боеприпасами.

Смертоносные последствия ядерной войны в будущем ужасны. Я считаю, что, применяя ядерное оружие первыми, мы переходим на нравственные нормы варваров мрачного Средневековья. Меня не учили вести войну таким способом, и войны нельзя выигрывать путем уничтожения женщин и детей.

В документах нет свидетельств того, что адмирал Лихи – или кто-нибудь еще в правительстве США – высказывался в подобном духе перед своим непосредственным начальником, Франклином Рузвельтом, в последний месяц его пребывания на посту президента или перед Гарри Трумэном в течение четырех месяцев перед уничтожением женщин и детей в Японии. Прямые удары по гражданскому населению Японии начались при Рузвельте, Стимсоне и Лихи, когда, как выразился их подчиненный генерал Лемей, «мы сожгли, сварили и запекли{178} больше людей в Токио в ту мартовскую ночь с 9-го на 10-е, чем превратили в пар в Хиросиме и Нагасаки вместе взятых».

Сам Лемей был уверен, что удары зажигательными бомбами и так заставят японцев сдаться, а в атомной бомбардировке нет необходимости. Такого мнения придерживались не только в ВВС. В ВМС по понятным причинам больше полагались на морскую блокаду. Мнение о том, что атомная бомба была не нужна{179} для победы – без вторжения, позднее высказывали генералы Эйзенхауэр, Макартур и Арнольд, а также адмиралы Лихи, Кинг, Нимиц и Холси. (Эйзенхауэр и Холси также были согласны с Лихи в том, что ее использование морально предосудительно.) Иными словами, семь из восьми офицеров с пятью звездами на погонах в американских вооруженных силах в 1945 г. считали, что бомба не нужна для устранения необходимости вторжения (т. е. все, кроме генерала Маршалла, начальника штаба сухопутных сил, который в июле по-прежнему не сомневался в необходимости высадки американских войск в Японии). Аналогичным образом высказывался «Обзор стратегических бомбардировок США в период войны в Тихом океане» в июле 1946 г. (в статье, проект которой подготовил Пол Нитце):

На основе детального изучения всех фактов{180} и свидетельских показаний оставшихся в живых японских лидеров авторы обзора пришли к заключению, что, вне всякого сомнения, до 31 декабря 1945 г. и, весьма вероятно, до 1 ноября 1945 г. Япония должна была сдаться, даже если бы атомные бомбы не были сброшены, даже если бы Россия не вступила в войну и даже если бы вторжение не планировалось и не рассматривалось.

Правда это или нет, но ВВС США вышли из войны в уверенности, что это они добились победы в тихоокеанском регионе в результате массовой гибели гражданского населения в пожарах. Именно таким было мнение Кертиса Лемея. Его гражданские руководители – Трумэн и Стимсон, напротив, отрицали до конца жизни тот факт, что командиры и силы под их началом нарушали принципы jus in bello путем намеренного нанесения ударов по невоюющим. В глазах Лемея это было нечто лишенное смысла. В пространном интервью историку Майклу Шерри он заявил: «Не бывает невинных гражданских лиц{181}. Их правительство и вы воюете с народом, вы больше не воюете лишь с вооруженными силами. Поэтому меня не слишком волнует, сколько будет убито невинных наблюдателей».

В начале 1960-х гг. мой коллега по RAND и друг Сэм Коэн рассказал мне, что присутствовал на заседании в Командовании систем вооружения ВВС, где генерал Берни Шривер (который настаивал на разработке наших МБР) спросил Лемея: «Какое у вас требование к большой боеголовке?» Он имел в виду, какая мощность нужна, чтобы считаться «достаточно большой». Лемей ответил: «Одна бомба на всю Россию».

В последующей дискуссии, по словам Сэма, он настаивал на создании бомб небольшой мощности, которые больше подходят для ограниченных войн, вроде корейской, и позволят уменьшить численность непреднамеренных жертв. Сэм был физиком и конструктором бомб, которому нравилось, когда его называли «отцом нейтронной бомбы». Лемей, относившийся к Коэну по-отцовски, отозвал его с соседнюю комнату, где никого не было, обнял за плечи и сказал: «Сэм, война предполагает убийство людей. Стоит убить их достаточно много, и те парни остановятся».

Соглашались они с ним или нет, но точка зрения генерала Лемея была хорошо известна президентам – Трумэну, Эйзенхауэру, Кеннеди и Джонсону, – при которых он отвечал за планы ведения ядерной войны и создание ядерных сил на протяжении 15 лет сначала как начальник Стратегического авиационного командования, а потом как начальник штаба ВВС США.

Глава 16

Уничтожение целой страны

В августе 1945 г. атомная бомба просто вписалась в давнюю негласную модель ведения войны путем массового уничтожения гражданского населения. Атомные удары, казалось, подкрепили эту модель – практически сразу после них война против Японии прекратилась, а публика и армия (ничего не знавшие о перехваченных нами японских сообщениях) были уверены, что иных путей прекращения войны не существовало. Военные части, занимавшиеся доставкой бомб, без проблем получили независимость от других родов войск вскоре после войны и без особого сопротивления перешли под крыло Стратегического авиационного командования, созданного и возглавляемого генералами Кертисом Лемеем и Томасом Пауэром, организации, которая оттачивала тактику уничтожения на протяжении последних шести месяцев Второй мировой войны.

Однако на какого врага эта тактика была нацелена теперь? Когда Вторая мировая война подошла к концу, только одна страна имела население, вооруженные силы, промышленный и научный потенциал, способные противостоять военной мощи Соединенных Штатов, – Советский Союз, несмотря на его беспрецедентную военную разруху и потери. Помимо прочего, его возглавлял такой же жестокий диктатор, как Гитлер, и единственная партия, еще более сплоченная и всевластная, чем нацистская партия. Советский Союз уже оккупировал половину Европы, и его военной мощи было достаточно, чтобы подмять под себя и вторую половину. Некоторые высокопоставленные члены администрации Трумэна по самым разным мотивам все больше и больше опасались, что Советский Союз именно это и собирается сделать.

Такой взгляд не был новым для генерала Лесли Гровса, который отвечал за реализацию атомного Манхэттенского проекта. Еще в 1944 г. ярый антикоммунист Гровс поведал польскому физику Джозефу Ротблату во время совместного обеда в Лос-Аламосе о том, что, по его мнению, проект всегда был направлен против Советов. В Корпусе армейской авиации думали так же. В поисках системы целей, которая могла бы оправдать существование большого парка стратегических бомбардировщиков в послевоенное время и, таким образом, независимость ВВС, там обратили взоры на Советский Союз.

30 августа 1945 г., всего через две недели после капитуляции Японии, генерал-майор Лорис Норстад, заместитель начальника штаба ВВС по планированию, направил генералу Гровсу документ, где в качестве целей возможного будущего ядерного удара фигурировали 15 «ключевых советских городов»{182} во главе с Москвой и 20 «крупных советских городов», включая Ленинград, а также указывалось количество атомных бомб, необходимых для уничтожения каждого из них. Москве и Ленинграду предназначалось по шесть бомб.

Однако у Соединенных Штатов не было шести атомных бомб в 1945 г. В конце года они располагали только двумя. К 30 июня 1946 г. (конец финансового года) в арсенале находилось девять бомб. Первый официальный план войны против Советского Союза, датированный ноябрем 1947 г., предусматривал нанесение удара по 24 советским городам с использованием 34 бомб. Однако к тому времени в арсенале США было всего 13 бомб, из которых, пожалуй, только семь находились в состоянии боеготовности. Эта информация была сверхсекретной. Президента Гарри Трумэна официально не информировали{183} о количестве ядерных боеприпасов до 3 апреля 1947 г., и он был потрясен, узнав, что их так мало.

Двумя месяцами ранее Объединенный комитет начальников штабов уведомил военного министра и министра ВМС о том, что запасы атомного оружия «неадекватны» требованиям национальной безопасности. Вплоть до конца 1948 г. все произведенные боеприпасы (плутониевые имплозивные бомбы типа сброшенной на Нагасаки) были штучными изделиями и считались «экспериментальными образцами»{184}. Объединенный комитет начальников штабов по результатам испытаний на атолле Бикини летом 1946 г. (для которых были использованы два из девяти имевшихся в том году боезарядов) «заключил, что из-за дефицита делящихся материалов бомбы должны использоваться как “стратегическое” оружие против населенных и промышленных центров». Генерал Лемей, отвечавший в то время за исследования и разработки в ВВС (в этом качестве он поддерживал создание RAND), обобщил основные выводы отчета следующим образом:

1. Атомные бомбы, количество которых{185} меньше того, что мы получим в обозримом будущем, способны уничтожить военный потенциал любой страны и разрушить ее социально-экономическую систему.

2. В сочетании с другими видами оружия массового уничтожения оно позволяет истребить население на огромных участках земной поверхности, оставив на них лишь следы человеческой деятельности.

В октябре 1947 г. Объединенный комитет начальников штабов под председательством адмирала Уильяма Лихи направил в Комиссию по атомной энергии (AEC), которая теперь отвечала за все аспекты производства атомных бомб, отчет с долгосрочными требованиями к ядерному оружию. За два года до этого в качестве главы администрации Трумэна, если верить словам Лихи в его мемуарах, он в душе осуждал бомбардировку Хиросимы и Нагасаки и считал, что «применяя ядерное оружие первыми, мы переходим на нравственные нормы варваров мрачного Средневековья. Меня не учили вести войну таким способом, и войны нельзя выигрывать путем уничтожения женщин и детей». Теперь же он уведомлял AEC о том, что «с военной точки зрения требуется примерно 400 атомных бомб, эквивалентных по мощности бомбе, сброшенной на Нагасаки», для нанесения удара примерно по 100 городам. Целевой датой обретения способности «уничтожить страну»{186} (концепция, которая родилась в штабе ВВС, занимавшемся подготовкой рекомендаций) было 1 января 1953 г.

К середине 1948 г. планы ВВС пришли в соответствие с запасами оружия, хотя эти запасы все равно были ниже тех, что Объединенный комитет начальников штабов считал адекватными. План в то время предусматривал нанесение удара по 20 городам с использованием 50 бомб{187}. Эти 50 бомб реально поступили в арсенал{188} к 30 июня 1948 г. Москве предназначались восемь бомб, а Ленинграду семь.

Генерал Лемей возглавил SAC в октябре 1948 г. Он составил свой «Чрезвычайный план военных действий», который требовал от SAC «наращивания потенциала до уровня, позволяющего доставить весь имеющийся запас атомных бомб в рамках одного массированного удара». Главными целями должны быть города и промышленные объекты, а также правительственные центры управления. Цели второй очереди включали в себя нефтеперерабатывающие предприятия, две трети которых находились в 16 советских городах. План предусматривал нанесение ударов по 70 советским городам{189} с использованием 133 атомных бомб. Это, по оценкам, могло привести к гибели 2,7 млн человек{190} в 70 целевых городах и еще 4 млн человек в других местах.

Год спустя, в октябре 1949 г., дополнение к «Чрезвычайному плану военных действий» увеличило число целевых городов до 104, а количество используемых бомб до 220. Еще 72 бомбы оставались в резерве для нанесения повторного удара. Необходимые для этого 292 бомбы были готовы к 30 июня 1950 г. AEC, бюджет которой увеличивался Трумэном три раза – после блокады Берлина в 1948–1949 гг. и после первого советского ядерного испытания в 1949 г., – поставила производство бомб типа Нагасаки на поток. Эра «ядерного дефицита», по терминологии Пентагона, уступила место эре «ядерного изобилия». Необходимые для уничтожения целой страны 400 бомб поступили в арсенал уже к 1 января 1951 г.{191}, на два года раньше срока. Однако к этому времени число целей для ядерного удара в глазах стратегов из ВВС выросло многократно.

На протяжении первых четырех лет ядерной эры Объединенный комитет начальников штабов, получившие независимость ВВС и недавно созданное Стратегическое авиационное командование строили планы нанесения удара по стране, которая не представляла военной угрозы, ни обычной, ни ядерной, для континентальной территории Соединенных Штатов. Это были исключительно планы первого удара, но так стали говорить впоследствии, а в то время такого термина не было из-за простого отсутствия противника, способного нанести второй, или ответный, удар.

Америка обладала монополией на ядерное оружие, которой, как полагали президент Трумэн и генерал Гровс (ученые-ядерщики не согласились бы с этим, если бы поинтересовались их мнением), ничто не угрожало на протяжении жизни целого поколения, а может быть, и дольше. Гровс и Трумэн наивно верили в то, что секретная программа скупки и дипломатии позволит им контролировать все известные источники богатых урановых руд. (Гровс, как он выразился позднее, проглядел{192} запасы богатой урановой руды в Восточной Германии, оккупированной Советами.) В их глазах эта программа была решающим «атомным секретом». Именно в этой ложной уверенности Трумэн добился согласия сената взять обязательство по защите Западной Европы.

Ученые настаивали на международном контроле запасов урана, исследований, обогащения и переработки делящихся материалов в целях энергетики и указывали еще в 1945 г., что в противном случае Советы создадут бомбу примерно за четыре года. Четыре года спустя, в сентябре 1949 г., американские разведывательные самолеты обнаружили признаки того, что Советы провели испытание плутониевой бомбы типа сброшенной на Нагасаки. (Как оказалось, она была создана на основе чертежей, украденных Клаусом Фуксом – советским шпионом в Лос-Аламосе.) Трумэн, Гровс, Конгресс, американская публика и наши союзники по НАТО были потрясены.

В Объединенном комитете начальников штабов, однако, паники не наблюдалось. Там очень быстро поняли, что Советам потребуются годы на создание средств доставки и арсеналов, позволяющих угрожать Соединенным Штатам напрямую. Однако в планах SAC города и промышленные зоны уступили место самых приоритетных целей будущим советским системам доставки ядерного оружия на территорию Соединенных Штатов и их союзников. Это привело к появлению практически неограниченного числа первоочередных целей для американского ядерного удара – к ним прежде всего относились аэродромы, которых в СССР насчитывалось 1100. К 1953 г. генерал Лемей идентифицировал 409 аэродромов{193}, которые могли использоваться для нанесения ядерного удара, помимо разбросанных по всей территории СССР промышленных объектов, связанных с производством ядерного оружия.

Осенью 1949 г. масштабы производства делящихся материалов вновь выросли – нужно было создавать бомбы для расширившего набора целей. Кроме того, требовалось еще больше средств их доставки. Когда Трумэн покидал свой пост в начале 1953 г., в арсенале США насчитывалось 1000 ядерных боеголовок. В конце своего второго президентского срока Эйзенхауэр передал администрации Кеннеди 18 000 ядерных боеголовок.

При той же системе выбора целей, что и в начале 1950-х гг., не 18-кратный рост количества ядерных боеголовок – многие из них стали теперь «тактическим» оружием небольшого радиуса действия при мощности на уровне бомбы, сброшенной на Нагасаки, – определял изменение характера стратегического оружия в распоряжении SAC и ВМС (у них было более 1000 боеголовок). Изменился смысл самого понятия «ядерное оружие». Это произошло в значительной мере скрытно от американского народа и всего мира. Подавляющее число боеголовок в ядерном арсенале, унаследованном президентом Джоном Кеннеди в 1961 г., были не «атомными», т. е. не того типа, что использовались в Японии в 1945 г. и испытывались впоследствии на атолле Бикини и в Неваде. До начала 1950-х гг. урановые и плутониевые бомбы были единственным видом ядерного оружия. Однако к 1961 г. практически все боеголовки SAC стали «термоядерными» – водородными бомбами, в которых энергия выделялась в результате слияния тяжелых изотопов водорода. Первое испытание такой бомбы было проведено в ноябре 1952 г.

Именно это изменение, обнаруженное мною в 1961 г., объясняло загадку, на которую я наткнулся несколько раньше. При изучении совершенно секретных документов, связанных с объединенными планами использования стратегических сил и средств 1950-х гг., в процессе подготовки проекта руководящих указаний по планированию войны во времена работы на администрацию Кеннеди я наткнулся на последовательный ряд оценок потерь Советского Союза в войне с применением основных стратегических средств, которые в начале текущего десятилетия казались удивительно «низкими» для ядерной эры: несколько миллионов погибших, затем 10 млн и так далее, вплоть до 13 млн к 1955 г. Однако уже в следующем, 1956 г. эта оценка неожиданно возросла в 10 раз до 150 млн погибших. В 1961 г., как мне было уже известно, Объединенный комитет начальников штабов прогнозировал потери, превышающие 200 млн человек, только в одном советском блоке. Чем объясняется такое увеличение? И почему оно произошло именно в это время?

О том, насколько я был потрясен этими цифрами, говорилось в прологе и главе 9. Теперь меня преследовали вопросы: почему разработчики планов настолько повысили оценки? Неужели кто-то решил, что «уничтожение целой страны» с помощью четырех сотен атомных бомб, которые должны убить десятки миллионов русских, недостаточно много для сдерживания? Или, может, исполнение наших обязательств перед НАТО по отражению или упреждению наземного вторжения Советов приводит к нанесению именно такого «сопутствующего урона»? Опираясь на что, они пришли к таким оценкам?

Причина такого скачка всего за один год в размерах потерь, которые мы собирались нанести в войне против России, – от уровня меньше потерь Советского Союза во Второй мировой войне до беспрецедентного в истории человечества уровня – не была, как оказалось, связана с приведенными выше предположениями. Все было намного проще.

Никакой новой идеи относительно необходимости кардинального изменения планируемого эффекта нашего удара не было. Просто разработчики планов совершенно справедливо учли то, что SAC намеревается использовать против тех же самых целей вместо атомного оружия первого десятилетия ядерной эры новые термоядерные бомбы. Именно с этим связана готовность SAC убить в 10 раз больше людей, чем прежде. Не десятки, а сотни миллионов людей, возможно даже миллиард, должны были умереть главным образом в результате выпадения радиоактивных осадков после взрыва водородных бомб. В арсенале SAC находились сотни водородных бомб, мощность которых в тысячи раз превышала мощность атомных бомб времен Второй мировой войны.

Такое изменение произошло не потому, что кто-то счел его необходимым, а просто из-за появления новых, более эффективных ядерных бомб – более дешевых и неизмеримо более мощных, чем старые. (Одним из факторов роста количества жертв было то, что практически все операции с применением ядерного оружия в конце 1950-х гг. предполагали осуществление наземных взрывов с целью повышения количества радиоактивных осадков, а следовательно, «дополнительных» потерь в советско-китайском блоке и, к сожалению, в соседних с ним странах, включая наших союзников.)

Эти оценки количества погибших от американских ядерных ударов были настолько секретными и доступными настолько узкому кругу людей даже в SAC и в Пентагоне, что мало кто из американцев за пределами правительства знал о произошедшем в конце 1950-х гг. кардинальном изменении смысла понятия «ядерная война» и его причинах. С целью продолжения термоядерных испытаний в атмосфере на континентальной части Соединенных Штатов, несмотря на их предсказуемое воздействие на «подветренные» территории в штатах Невада и Юта, президент Эйзенхауэр делал все для того, чтобы публика знала как можно меньше об изменениях характера ядерного оружия. Он дал указание Гордону Дину, председателю AEC{194}, изъять термины «термоядерный», «синтез» и «водородный» из пресс-релизов и выступлений и «сделать так, чтобы между понятиями “ядерная реакция” и “термоядерная реакция” не было разницы». Однако, как я неожиданно для себя обнаружил весной 1961 г., и Объединенный комитет начальников штабов, и президент Эйзенхауэр прекрасно понимали ужасающие потенциальные последствия своих приготовлений для Евразии.

Эйзенхауэр «был потрясен»{195} в конце 1960 г. «избыточностью жертв» (о которой рассказал ему советник по науке Джордж Кистяковски) в плане SIOP-62, особенно неэкономной избыточностью накрытия целей, но, надо думать, не только этим. Он сказал своему военно-морскому адъютанту, что презентация «напугала его до смерти». Тем не менее Эйзенхауэр утвердил этот план и передал его по наследству Кеннеди. Когда в июле 1961 г. Джона Кеннеди проинформировали о прогнозируемых результатах обмена ядерными ударами в 1963 г., он в шоке произнес, выходя из конференц-зала: «И мы после такого называем себя людьми!»{196} Однако эта фраза предназначалась госсекретарю Дину Раску, а не Объединенному комитету начальников штабов и уж точно не публике. И «опция» развязывания полномасштабной войны сохранялась в планах на протяжении всего срока пребывания Джона Кеннеди в должности и на протяжении всего президентского срока Линдона Джонсона.

Президент Никсон в январе 1969 г.{197}, как говорят, также «был потрясен» на первом брифинге по единому интегрированному плану войны тем, что единственным возможным вариантом является массированный ядерный удар, ведущий к уничтожению 90 млн русских в течение нескольких часов. Его помощник по национальной безопасности{198} Генри Киссинджер сказал, что подобные планы не могут быть основой для «политически оправданных», достаточно убедительных угроз. Немного позже, весной, он спросил на заседании: разве может «кто-то в трезвом уме… принять решение об уничтожении 80 млн человек?» Однако его попытки на протяжении следующих восьми лет предусмотреть в плане не столь кровожадные варианты (как попытки Роберта Макнамары до этого при моем участии) практически ничего не принесли.

В 1973 г. в середине своих безуспешных поисков{199} ограниченных и более разумных альтернатив Киссинджер заметил на очередном заседании: «Иметь лишь единственный вариант, предполагающий уничтожение 80 млн человек, – это вершина безнравственности». (В действительности этот вариант был не единственным в плане, однако другие возможности предусматривали уничтожение еще большего количества людей.) Однако частные высказывания Киссинджера относительно нравственности оставались закрытыми для американской публики на протяжении нескольких десятилетий, пока наконец не были рассекречены. Президенты Форд, Картер и Рейган расширяли набор «вариантов ограниченной ядерной войны», которая должна быть не такой апокалиптической, однако, как признался генерал Ли Батлер{200}, последний командующий SAC, разработчики планов в Омахе и в Пентагоне никогда не воспринимали эти предложения всерьез. При оперативном планировании и при учениях они всегда исходили из того, что война будет «полномасштабной».

Конечно, никто из этих представителей власти – гражданской и военной не рассчитывал или по крайней мере не ожидал реального возникновения обстоятельств, которые заставят их реализовать такой план. Однако они также знали, что вероятность их возникновения была выше нуля. Возможность или риск существовал всегда – хотелось бы надеяться, что небольшой.

В то же время, они не считали{201}, что держат в руках рычаги машины Судного дня, которая может уничтожить практически всех. Так или иначе, риск реализации единого интегрированного плана войны, сознательно принимаемый президентами и Объединенным комитетом начальников штабов, каким бы маленьким они его ни считали, был связан с возможностью уничтожения организованного общества – всех городов – в Северном полушарии, помимо истребления практически всех их обитателей.

Как мрачно заметил британский историк Эдвард Томпсон, такой исход, возможно, не будет означать «уничтожение жизни вообще». Он будет означать «всего лишь уничтожение нашей цивилизации{202}. Будет составлен окончательный баланс за два последних тысячелетия, по каждой статье деятельности и культуры, где перед каждым итогом стоит знак минус».

С 1961 г. я смотрю на такие решения ответственных лиц в Соединенных Штатах и странах-союзницах по НАТО, а также в Советском Союзе точно так же, как смотрел на Вьетнамскую войну восемь лет спустя: как на нечто такое, чему следует противодействовать{203}, однако необходимо понимать†. Изучая в последующие десятилетия историю ядерной эры, я выяснил, что перспектива угрозы существованию цивилизации и самого человечества – не только в Северном полушарии – рассматривалась в строжайшем секрете еще в самом начале Манхэттенского проекта.

Идея появления термоядерного оружия, в тысячи раз более мощного, чем ядерное оружие (и в конечном итоге более дешевого и более массового), витала в головах ученых, занятых в Манхэттенском проекта, с самого начала. Некоторые из них видели в нем более сложную и увлекательную перспективу, неизбежную и желательную. Другие – опасность, которую необходимо предотвратить (к сожалению, им это не удалось).

Как бы то ни было, в тот же самый момент – фактически в тот же день в июле 1942 г., – когда главные теоретики Манхэттенского проекта представили идею водородной бомбы, они увидели возможность появления пусть маловероятной, но невообразимо более серьезной угрозы для жизни на планете. Втайне от других они приняли этот риск.

Эта малоизвестная история (она будет изложена в следующей главе) раскрывает кое-что связанное с реальным принятием решений в условиях неопределенности на высоком уровне, особенно за завесой секретности, момент, который мы, как люди, по понятным причинам не хотим видеть в наших лидерах. Она показывает изначальную готовность лидеров ядерных сверхдержав идти на риск ядерной катастрофы – готовность принять маленький, а иногда и не слишком маленький, риск всеобщей катастрофы. Эту новость определенно нельзя назвать обнадеживающей.

Глава 17

Риск апокалипсиса I

Зажигание атмосферы

Как мы видели, создание ядерной машины Судного дня было связано с готовностью рассматривать города в качестве законных целей для уничтожения. Наша союзница Великобритания полностью приняла эту идею еще в 1942 г., а американские лидеры и ВВС США – в 1945 г. Однако для разработки и использования такой машины требовалась еще готовность, по крайне мере части определенных представителей человеческого рода, принять огромный, даже невообразимый риск, выходящий далеко за пределы потенциального «уничтожения целого государства». И такая готовность была продемонстрирована еще до первого испытания атомной бомбы на реальной цели.

В конце зимы 1941 г. Энрико Ферми поделился с Эдвардом Теллером своими соображениями насчет возможности создания термоядерной бомбы в тысячи раз более мощной, чем ядерная бомба, к разработке которой они собирались приступить. Чтобы заставить атомы самого легкого элемента, водорода, сливаться с выделением огромного количества энергии, требовалась чрезвычайно высокая температура. В недрах Солнца термоядерная реакция поддерживается за счет выделяющегося тепла и давления внутри самого светила. На Земле, если это вообще возможно, для инициирования слияния атомов водорода требуется огромное количество тепла и высокое давление. Так вот, необходимые условия может создать атомная бомба, в которой энергия выделяется в результате распада, или деления атомов тяжелого элемента урана.

После этого разговора с Ферми Теллер загорелся идеей, которая больше не отпускала его. Новое увлечение настолько захватило Теллера, участвовавшего в Манхэттенском проекте, что Роберт Оппенгеймер открыл для него отдельное направление «будущее супероружие». Теллер ушел в него с головой и до конца войны мало что сделал для реального проекта создания атомного оружия.

На второй день первого совещания по Протоманхэттенскому проекту, 7 июля 1942 г.{204}, в запертой аудитории Калифорнийского университета в Беркли с плотной проволочной сеткой на окнах для защиты от нежеланных гостей Теллер демонстрировал на доске свои расчеты, связанные с процессом, который мог инициировать реакцию синтеза в термоядерной бомбе.

Прежде всего он описал процесс, понятный, в принципе, всем присутствовавшим, который начинался с деления одного ядра U-235 под действием одного нейтрона, сопровождавшегося испусканием двух и более нейтронов. Такое деление инициировало цепную реакцию, которая в течение миллисекунд приводила к взрыву в тысячи раз более мощному, чем взрыв тонны тринитротолуола. Это был конечный результат основного проекта.

Однако идея презентации Теллера, зародившаяся после его разговора с Ферми, заключалась в расчете количества тепла, которое выделялось в результате этого процесса. Он намеревался показать, что его хватит для преодоления сопротивления и инициирования слияния двух или более атомов водорода, которое приведет к выделению в тысячи раз большей энергии (в миллион раз большей, чем при взрыве тринитротолуола). Цифры на доске подтверждали это.

Собравшимся, впрочем, они говорили еще кое о чем, на что Теллер сам быстро указал. Ученые смотрели на каракули на доске, ошарашенные догадкой. При такой высокой температуре, более высокой, чем в центре Солнца, должны сливаться не только атомы водорода. При ней кулоновский барьер должны преодолевать не только атомы водорода в воде, но и атомы азота в воздухе. Она должна практически мгновенно зажечь водород в океанах и превратить в пламя воздух вокруг земного шара. Земля должна вспыхнуть меньше чем за секунду и навечно превратиться в безжизненную глыбу.

Никто из ученых, собравшихся в Беркли, не сомневался в теоретической осуществимости ядерного взрыва. Проблемы, которые, возможно, и не удастся преодолеть вовремя для практического использования во Второй мировой войне, были чисто техническими: например, никто не знал, можно ли удержать массу достаточно долго, чтобы цепная реакция привела к полномасштабному взрыву. Теперь же оказалось, что технические сложности создания бомбы – не главная проблема. Их преодоление могло обернуться не самой хорошей идеей.

Они начали проверять расчеты Теллера. Ошибку нашли довольно быстро. Он упустил критически важный фактор: передачу тепла атмосфере. Однако внесенные исправления не устранили возможности возникновения реакции, вызвавшей опасения.

Среди присутствовавших на презентации находился Ханс Бете, самый проницательный теоретик в группе, который впоследствии получил Нобелевскую премию за работу по термоядерным реакциям на Солнце. Опираясь на интуицию, он считал, что такой результат «невозможен».

Другие, однако, не были уверены в этом. («Уверенность, – писал Нуэль Фар Дейвис об этом эпизоде, – состояние ума{205}, которое не зависит от чужих расчетов».) Выдающийся физик-экспериментатор Ферми, в частности, не разделял уверенности Бете. В конечном итоге Оппенгеймер решил, что нужно немедленно уведомить об этой опасности Артура Комптона, который отвечал за проект в целом. Пока же в спорах следует поставить точку. Комптон отдыхал в это время с семьей на озере в штате Мичиган. Оппенгеймер связался с ним по телефону и взволнованно сказал, что им необходимо срочно увидеться, но сообщить о причине он не может. Они договорились, что Оппенгеймер приедет ближайшим поездом. (Ученым, участие которых было принципиально важно для проекта, было запрещено пользоваться самолетами по соображениям безопасности.) Что произошло дальше, Комптон описывает в своих мемуарах:

Я никогда не забуду то утро{206}. Я встретил Оппенгеймера на станции и привез его на побережье, откуда открывался мирный вид на озеро. Там я выслушал его рассказ. Оказывается, его группа выяснила, что может начаться термоядерная реакция – та самая, которая протекает при взрыве водородной бомбы. В те времена в этом видели огромную неведомую опасность. Ядра водорода, протоны, становились при очень высокой температуре нестабильными и могли сливаться с образованием ядер гелия. Не случится ли так, что колоссальная температура атомного взрыва окажется именно такой, которая необходима для взрыва водорода? А если она достаточна для чистого водорода, то как поведет себя водород в морской воде? Не приведет ли взрыв атомной бомбы к взрыву всего океана?

Но это еще не все. Азот в воздухе также становится нестабильным, хотя и в меньшей степени. Не приведет ли атомный взрыв к зажиганию атмосферы?

На такие вопросы нельзя было закрывать глаза. Действительно ли существует возможность того, что атомная бомба инициирует взрыв азота в атмосфере или водорода в океане? Это означало бы всеобщую катастрофу. Лучше уж попасть в рабство к нацистам, чем рисковать существованием всего человечества!

Остановимся на мгновение и обдумаем это последнее предложение. Оно вроде бы вполне разумно. Тем не менее если взять бесчисленные книги о нацизме и Второй мировой войне, то не думаю, что в них можно найти нечто подобное, ни в официальных документах, ни в мемуарах, ни в исторических монографиях, ни в редакционных статьях газет, ни в письмах читателей. Может ли быть что-нибудь хуже гитлеровской оккупации?

Порабощение нацистами не грозило американцам в ближайшее время, однако этого нельзя было сказать об их военных союзниках, британцах и русских. В июне 1942 г. накануне шестимесячной Сталинградской битвой победа фашистов над Россией казалась более чем возможной с учетом их успеха с оккупацией всей Европы. А в момент того разговора Комптона нацисты запустили машину уничтожения 2 млн поляков и 6 млн евреев на оккупированных территориях в дополнение к 27 млн советских солдат и граждан. Могло ли на самом деле существовать нечто худшее, нечто настолько плохое, что «риск» его реализации был хуже фашистского рабства?

Если честно, то да. Комптон сразу понял, к чему все это может привести, – к концу жизни на Земле, к такой перспективе, избегать которую необходимо любой ценой.

Как ни удивительно, реакция Адольфа Гитлера на такую возможность была аналогичной. За несколько недель до этого, в июне 1942 г., министр вооружений Альберт Шпеер подтвердил мнение Гитлера относительно того, что создание атомной бомбы во время войны «не даст большого выигрыша». Это объяснялось не только тем, что бомбу невозможно было создать за два года, которые Гитлер отвел на достижение полной победы, но и другой причиной:

Фактически профессор Гейзенберг{207} не дал окончательного ответа на мой вопрос, можно ли с абсолютной уверенностью считать, что ядерный распад удастся удержать под контролем или существует вероятность продолжения цепной реакции. Гитлер был явно не восторге от возможности превращения Земли под его правлением в раскаленную звезду.

Вслед за этим разговором Шпеер сообщил, что «по предложению физиков-ядерщиков мы свернули проект по созданию атомной бомбы… когда после повторного запроса о сроках, они сказали, что мы не можем рассчитывать на что-либо в течение трех или четырех лет».

Не подозревавшие о таком решении немцев Комптон и Оппенгеймер перед лицом угрозы превращения Земли в безжизненный камень после очень короткой вспышки «согласились с тем, что существует лишь один выход. Группа Оппенгеймера должна продолжить расчеты. Если ей не удастся твердо и бесповоротно удостовериться в том, что наши атомные бомбы не взорвут воздух или море, то такие бомбы не должны появиться никогда»{208}.

Глядя на возможности, с которыми люди никогда еще не сталкивались, можно подумать, что именно таким должно быть неизбежное решение. Однако все обстояло совсем не так. В действительности сам Комптон не до конца придерживался своего же решения.

Реализация Манхэттенского проекта продолжилась с большим размахом, но вовсе не потому, что дополнительные расчеты и частичные испытания безоговорочно доказали невозможность так называемого «зажигания атмосферы». Кто-то из ученых, может быть, и верил расчетам Бете или, скорее, его интуитивному предположению о «невозможности» такого результата, однако у многих других не было такой уверенности.

Шло время, работы велись авральными темпами, но никому, включая и Бете, не удавалось убедить всех в том, что абсолютная катастрофа была «невозможна»: именно так Комптон, отвечавший за проект, определил условие продолжения работы. Очень маловероятна – да, но не невозможна.

Но насколько маловероятна? Можно ли было считать риск «пренебрежимо малым»? Насколько низким он был? И каким должен быть этот риск – риск уничтожения всего живого, – чтобы считаться приемлемым? Позднее в одном из интервью Комптон рассказал писательнице Перл Бак приведенную выше историю (практически слово в слово), а затем добавил, по ее словам, что на протяжении следующих трех месяцев

ученые обсуждали опасности термоядерной реакции{209}, но к общему мнению прийти не могли. Окончательное решение опять принял Комптон. «Если расчеты, – сказал он, – докажут, что шансы превращения Земли в пар в результате ядерного взрыва больше трех на миллион, то проект будет остановлен». Расчеты показали, что такая вероятность чуть меньше, – и работы продолжились.

Что-что он сказал? Как Комптон определил точный верхний предел, равный «трем на миллион»? На чем этот показатель основан и что он означает? В данном случае он означал: «Маленькая, очень маленькая. Мы не знаем в точности». Большинство ведущих теоретиков полагали, что вероятность очень мала, но не равна нулю. Когда Комптон удостоверился, что риск не превышает «трех на миллион» (т. е. ниже взятого с потолка верхнего предела, допустимого для продолжения работы), он решил вразрез со своей первоначальной реакцией считать его достаточно низким для возобновления исследований. Все остальные согласились с ним. По словам Питера Гудчайлда[15], «как только расчеты Бете отнесли зажигание атмосферы к маловероятным событиям{210} – по крайней мере на текущий момент, – группа вернулась к неотложному вопросу [разработке ядерной бомбы]».

«На текущий момент» означало «в ожидании результатов дальнейших расчетов», которые, как все надеялись, докажут нулевую возможность (именно так Комптон первоначально сформулировал условие для Оппенгеймера). Однако расчеты так и не подтвердили этого до самого испытания бомбы.

Почти во всех существующих сообщениях о проблеме зажигания атмосферы некорректно говорится о том, что она была строго решена, т. е. признана несуществующей, вскоре после возникновения во время теоретической дискуссии группы или в любом случае задолго до осуществления реального взрыва.

Я знаю, что это неправда, от официального историка Манхэттенского проекта Дэвида Хокинса, которому было поручено описывать весь глубоко засекреченный процесс с первых дней. Когда я спросил его в Колорадском университете в 1982 г. об этом, он привел часто цитируемый пассаж из своей рассекреченной к тому времени истории 1945 г.: «Допущение о невозможности зажигания атмосферы{211} сделали, таким образом, на основе науки и здравого смысла». «Невозможность» в этой фразе, как Хокинс пояснил мне, «не означала полного отсутствия возможности». «В практических целях» она означала «пренебрежимо малую» вероятность, «позволявшую продолжить работу».

Он сказал мне, что «много раз спрашивал об этом участников проекта, как до, так и после испытания “Тринити”». По его словам, эта проблема стала беспредметной для руководителей проекта и не подлежащей дальнейшему обсуждению с остальными исследователями. «Они отфутболивали ее. Новые исследователи открывали такую возможность вновь и вновь с самого начала проекта и до его завершения». Когда они, взволнованные, прибегали со своим открытием к старшему коллеге, им говорили: «Мы изучаем этот вопрос; им занимаются; не беспокойтесь».

Хокинс твердо заявлял, что до испытательного взрыва «Тринити» на полигоне, до Хиросимы и Нагасаки никто так и не подтвердил с помощью расчетов нулевую вероятность зажигания атмосферы. Даже если бы теоретики сделали это, экспериментаторы наверняка нашли бы ошибку в расчетах или какое-нибудь упущение. Это очень беспокоило Энрико Ферми и даже Эдварда Теллера накануне первого испытания.

В большинстве публикаций об испытательном взрыве «Тринити» ранним утром 17 июля 1945 г. отмечается, что ночью накануне Ферми предложил принять ставки на то, произойдет ли зажигание атмосферы. Он сказал: «Мне кажется, что сейчас самое время сделать ставки [т. е. поставить фиксированные суммы] на два возможных исхода: 1) взрыв спалит штат Нью-Мексико; 2) от него запылает весь мир».

Жаль, что ставка, предложенная самим Ферми в тот вечер, осталась неизвестной для истории. О том, участвовал ли кто-нибудь еще в этом пари вместе с Ферми и какие шансы определил он сам, никто не говорит. Сильно подозреваю, что его ставка на зажигание всей атмосферы была намного выше трех на миллион. Сомнительно, чтобы он стал «принимать ставки» при таких шансах.