Человек смотрящий Казинс Марк

В двух своих знаменитых «Рассуждениях» (1750, 1754) и в трактате «Об общественном договоре» (1762) Руссо резко выступает против образа жизни привилегированных сословий, в первую очередь аристократов, и против просвещенческого культа науки и искусства. Ибо все это отнюдь не побуждает человека к добродетели. Художниками движет тщеславие, и в этом они ничем не лучше придворных «короля-солнце». Согласно Руссо, истинный путь в том, чтобы отринуть насквозь фальшивые правила жизни, навязанные городской буржуазной культурой. Человек по природе добр, и его естественная склонность к благу проявляется, когда он живет в единении с природой. Руссо – иконоборец, призывавший очистить жизнь и зрение от скверны заблуждений.

Революционные мысли Руссо о подлинной добродетели и народных правах стали питательной средой для реальной, а не умозрительной французской революции. Довольно уже народу смотреть на короля, говорил Руссо, пора обратить взгляд на истинные ценности. Хватит смотреть на Версаль! Надо жить своим умом. Требование Дидро к художникам – изображать добродетель привлекательной, порок отталкивающим – было по сути руссоистским. Но как именно французская революция, с ее верой в прогресс, женские права, равенство и общество без привилегий, представляла себе эти новые ценности, в каких зримых формах они воплотились?

Мода, цвет и пропаганда – вот изобразительные средства революции. Женские юбки на каркасе вышли из фавора. Мужчины, представители новой элиты, перестали пудрить волосы. Разноцветный шелк придворного костюма уступил место более практичным тканям сдержанных, обычно темных тонов. Короткие панталоны-кюлоты, ассоциировавшиеся с обликом аристократа, отошли в прошлое; символом времени стали обычные длинные штаны мастеровых и крестьян, отсюда и прозвище «санкюлоты» («те, кто не носят кюлот»). Другим символом республиканской Франции была объявлена «Марианна» – аллегорическая фигура отважной молодой женщины, которая часто появлялась на картинах и плакатах той эпохи (ее младшая сестра – американская статуя Свободы).

Цвет играл важнейшую роль. До революции символом Франции была стилизованная геральдическая лилия, флёр-де-лис. Новое мировоззрение требовало новой символики, и королевскую лилию заменили другим орнаментальным мотивом (тоже цветочным в своей основе, но менее фигуративным) – сине-бело-красной розеткой. Синий и красный – цвета Парижа, но их «чистота» (поскольку это основные цвета, а не дополнительные, как, например, фиолетовый или оранжевый) должна была указывать на очищающий характер революционных преобразований.

Трехцветная кокарда. XVIII в. © Muse de la Ville de Paris, Muse Carnavalet, Paris, France / Bridgeman Images

В октябре 1789 года до парижан дошел слух, что разгоряченные вином королевские гвардейцы срывали с себя и топтали ногами революционные кокарды (те самые трехцветные розетки). Возмущенный народ двинулся на Версаль, оплот роялизма. И вскоре три цвета приобрели новое символическое значение, воплотив в себе девиз французской революции: свобода, равенство, братство. Традиционная, монархическая, пышная барочная система зрительных образов вытеснялась чем-то намного более лаконичным и эстетически абстрактным. «Картинная галерея» привилегированного сословия рушилась на глазах. Сам по себе голубой или синий ничего не значит, но по ассоциации с ширью небес или далью морей может трактоваться как символ свободы. Ничего не значит сам по себе и красный, но это цвет крови, единокровия, братства.

Триколор / Bridgeman Images

Во всем этом угадывается новый классицизм. Французский республиканский флаг минималистичен по стилю: три равновеликие вертикальные полосы – синяя, белая, красная. Флаг утверждает идею порядка: революция следует внутренней логике, она не экстатична.

Это явно противоречит распространенному мнению о стихийной кровожадности революционного террора. 21 января 1793 года гражданин Луи Капет, известный также под именем Людовика XVI, король Франции, прапраправнук Людовика XIV, лег на эшафот лицом вниз, и палач закрепил на его шее деревянный зажим. В следующее мгновение на шею опустилось косое сорокакилограммовое свинцовое лезвие гильотины: три четверти секунды – и голова с плеч. Не исключено, что еще секунды три его сознание работало и глаза могли видеть. С мая 1793-го по июнь 1794 года таким образом в Париже казнили 1225 человек – примерно по три за день.

Прежде орудием публичных казней был меч или топор, но обезглавливание посредством гильотины сочли намного более эффективным и гуманным. Народ стекался поглазеть на скорую расправу с дворянами, и палач поднимал отрубленную голову за волосы в угоду зрителям, среди которых было немало женщин – иные приходили с вязаньем, чтобы совместить приятное с полезным. Со временем ряды зевак поредели, зрелище стало слишком обыденным, а революция уже не вызывала всеобщего восторга. Гильотина превратилась в символ террора, но вместе с тем и в символ непреклонной политической воли и эффективности. У части публики в моду вошли алые ленты на шее, имитировавшие след от ножа гильотины, а женщины носили в ушах серьги-гильотинки.

От всего этого нам делается не по себе. Рубить головы направо-налево – сущее варварство. Но поскольку казненные дворяне олицетворяли преступную мораль (из поколения в поколение они утопали в роскоши за счет бесправия и страданий миллионов людей), не так уж трудно представить себе, что народом овладела слепая жажда мести, сродни той, что породила кровавые бани времен Крестовых походов. Однако, сколь ни чудовищны злодеяния революции, они отмечены величавой печатью неоклассицизма.

Жак Луи Давид. Смерть Марата. 1793 / Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels, Belgium

17 июля 1793 года двадцатичетырехлетнюю Шарлотту Корде казнили за убийство журналиста-якобинца Жана Поля Марата. Здесь вы видите картину на смерть Марата кисти пылкого республиканца Жака Луи Давида.

И где же тут пылкость? Один лед. Художник эпохи Ренессанса, барокко, рококо оживил бы глухой черный задник убегающим вдаль пейзажем, городским видом или жанровой сценой с толпой людей, взбудораженной смертью пламенного революционера. А у Давида больше половины живописного пространства занимает грязно-черная стена – у того самого Давида, который не раз устраивал театрализованные похороны для прославления мучеников революции и, разумеется, знал толк в зрительных эффектах. Но ничего этого нет на полотне. Его убитый друг Марат совсем один в какой-то темной, аскетически пустой пещере или келье. Пышное великолепие картинной галереи «старого порядка», ancien rgime, уступило место новой жутковатой простоте.

В чем же причина? В руссоистском мировоззрении. Давид стремился создать образ эпической силы, он творил миф. Художник недаром изучал в Риме живопись Караваджо – безвольно повисшая рука (в сочетании с белой простыней) отсылает нас к фигуре Иисуса в картине «Положение во гроб». Покрывало на ванне зеленого цвета, в полном соответствии со свидетельствами очевидцев. Поза заимствована из иконографии Пьеты (Оплакивания Христа): кажется, мертвый Марат лежит на коленях Богоматери, чью фигуру художник скрыл под слоем краски.

«О Шмидте», Александр Пейн / New Line Cinema, USA, 2002

Вообще, он много чего скрыл. Марат не случайно встретил смерть, когда принимал ванну: он страдал хронической кожной болезнью и теплая ванна с овсянкой приносила ему облегчение; но на картине кожа его чиста, как мрамор, она как у Микеланджелова Давида, только поверженного. Шарлотты Корде на картине нет, зато есть нож. В действительности нож, вонзившийся в его тело, там и остался, хотя здесь он валяется на полу; перо выполняет более активную роль, чем клинок. Изображенное пространство невелико, но струящийся слева свет наводит на мысль об окне, улице, истории на марше, восставших на баррикадах. «Смерть Марата» – один из самых популярных образов той эпохи, впоследствии неоднократно обыгранный в рекламе, политической пропаганде (можно вспомнить парафраз картины Давида, где Марат – жертва примененного полицией слезоточивого газа), телевизионной комедии («Симпсоны») и кинематографе. Вот, например, кадр из фильма «О Шмидте»: герой Джека Николсона засыпает в ванне, не дописав письма. И композиция в целом, и повисшая рука не оставляют сомнений в визуальном первоисточнике. Французская революция отменила королевскую власть и сословные привилегии и на их месте воздвигла новую образную систему.

Пропаганда

Любой разговор о необходимости сменить старые образы на новые упирается в пропаганду, которая существовала на всем протяжении человеческой истории, но здесь явила себя с предельной откровенностью. Немного найдется в истории событий, которые кто-то столь же целенаправлено стремился бы использовать для создания политически ангажированного образа. Нет никаких сомнений в том, что сцену смерти друга Давид писал с чувством глубокой скорби – но и с чувством политической, идеологической ярости. Художник идеализировал облик Марата, чтобы убедить революционеров в справедливости их борьбы, в правоте их общего дела. Эти два слова – чтобы убедить – ключ к производству образов. Статую Клеопатры воздвигли, чтобы убедить подданных в недосягаемом статусе царицы; ворота Иштар должны были убедить всех, кто к ним приближался, в могуществе и великолепии Вавилона; образы Крестовых походов внушали веру в то, что крестоносцы преследуют благородную цель; фрески Диего Риверы внушали мексиканцам ненависть к колонизаторам; католическое барокко убеждало на мистическом уровне; и кинохроника бомбардировок в зоне наших боевых действий использовалась средствами массовой информации все в тех же целях – для убеждения. Эдвард Бернейс, автор книги «Пропаганда» (1928), впервые дал научное объяснение тому, как происходит манипуляция массовым сознанием, нашими мнениями и предпочтениями, и какую роль играют скрытые от глаз, но влиятельные идеологические и экономические силы, использующие в своих интересах рекламу и пиар; этот механизм формирования требуемого общественного мнения Бернейс позже назовет «инженерией согласия». Автор «Тайных манипуляторов» Вэнс Паккард прямо изобличает тайные методы (апелляция к бессознательному и сексуальному, игра на самолюбии и т. д.), с помощью которых нам внушают, чт покупать и чт думать.

Подобное манипулирование не может не настораживать. Действительно, зрительные образы настолько непосредственно и мощно на нас воздействуют, что становятся эффективным орудием в руках манипуляторов. Как же быть? Очень многие – Лютер, представители Франкфуртской школы, выступавшие с критикой массовой культуры, идеологи «Исламского государства»[13] – считали и считают, что всякая «видимость» иллюзорна, любой зрительный образ легко приспособить для своекорыстных целей и потому ее из принципа нельзя принимать в расчет (это, впрочем, не мешает тому же ИГ задним числом излагать свою версию событий с помощью выкладываемых в Сети видеоматериалов). Но думать так – значит валить с больной головы на здоровую. Видимый мир не виноват в том, что его бессовестно эксплуатируют. Зрение не виновато в том, что его воздействие на сознание так велико. Да, велико, но это не повод отрицать ценность зрительного восприятия. Зачем отрицать, не лучше ли критически оценивать? На практике это означает, что, сталкиваясь с любым зрительным образом, мы должны задать себе простой вопрос: не обман ли это?

Можно ли назвать обманом картину Давида, на которой он запечатлел смерть Марата? Нет. Внешность Марата приукрашена, так ведь и в наши дни фотопортреты в журналах ретушируют, но по большому счету живописный образ не согрешил против истины. Марат был убит в ванне, и это именно то, что мы видим. О самом же Марате и тогдашний, и нынешний зритель должен судить по его высказываниям в печати.

В книге «Увидишь – поверишь. Политика визуального» (Seeing is Believing: The Politics of the Visual) автор Род Стоунмен рассказывает о другом изображении, и эта история имеет прямое отношение к нашей теме. В конце января 1991 года мировые СМИ облетела фотография покрытого нефтью баклана – птица стала одной из бесчисленных жертв разлива нефти, случившегося по вине Ирака, который вторгся в Кувейт. В результате британское правительство обвинило Саддама Хусейна в «экологическом терроризме». Через несколько дней американцы в сухом правительственном сообщении дали понять, что птица не могла быть выброшена на берег из-за действий Ирака. И только еще месяц спустя они наконец признали, что первые нефтяные пятна, достигшие прибрежной полосы, образовались из-за ударов американской авиации по нефтенасосным станциям и что треть остальной нефти вылилась в Персидский залив из-за действий их союзников по антииракской коалиции. Фотография птицы была сделана за восемьдесят километров от того места, которое авторы материала указали как место съемки. Дальше – больше: оказывается, в той части залива бакланы вовсе не встречаются в это время года и снимок сделан на месте нефтяного пятна у берегов Франции задолго до иракского вторжения в Кувейт.

Выходит, фотография несчастной птицы – обман? Нет. Насколько нам известно, никто нарочно не окунал птицу в нефть и «Фотошоп» тоже ни при чем. Был ли этот снимок использован для фальсификации фактов? Да. Время и место съемки были намеренно подтасованы и представлены как доказательство подлости врага, чтобы убедить людей (особенно неравнодушных к проблемам экологии) оказать моральную поддержку Войне в заливе. Образ загубленной птицы – чистая пропаганда.

А как нам относиться к такому образу? Взгляните на кадр из документального фильма Лени Рифеншталь «Триумф воли». Фильм представляет собой репортаж о съезде гитлеровской нацистской партии в Нюрнберге в 1934 году.

«Триумф воли», Лени Рифеншталь / Reichsparteitag-Film, Germany, 1935

Обман? В первом приближении, нет. Комбинированная съемка здесь не использовалась. За дни работы съезда в Нюрнберге побывало до 700 тысяч человек, так что люди, заполнившие гигантское пространство в кадре, – не статисты. Однако не стоит спешить с выводом, будто Рифеншталь была пассивным наблюдателем. Она непосредственно участвовала в подготовке и режиссуре этого действа, устанавливая камеры таким образом, чтобы создать на экране впечатляющие панорамы. Здесь все работает на образ: и точка схода, и замершие в благоговейном ожидании многотысячные нацистские колонны. Этот образ словно говорит зрителю: «Посмотрите, какой размах – и какая дисциплина!»

И если рассматривать «Триумф воли» под иным углом зрения, то да, это обман. Его центральная идея в том, что еще недавно Германия была бесформенной, дезориентированной массой людей, ожидавших мессию. И мессия – Гитлер – явился: в прологе его самолет вылетает из толщи облаков, из тумана истории. В самом фильме вы почти ничего не слышите и не видите ни про армию, ни про расовую политику и антисемитизм, словно ничего этого и не было ни в мыслях, ни в планах Гитлера. Классическая форма, ошеломительные перспективы и эффектное музыкальное сопровождение создают мифическое пространство, где нет места скучной детализации – анализу процесса, умозаключениям по поводу возможных последствий и неизбежных жертв. И в этом смысле фильм Рифеншталь – сплошной обман.

Вера Мухина. Рабочий и колхозница © Scaliger / Dreamstime.com

Через пару лет после выхода фильма Рифеншталь на парижской Всемирной выставке 1937 года была показана не менее монументальная и героическая по духу работа, на этот раз скульптурная.

У красавца-рабочего в поднятой руке молот, у колхозницы серп – символы доблестного труда. Их гордые фигуры олицетворяют порыв, прогресс, равноправие полов, мощь и оптимизм – иными словами, Советский Союз. Скульптор Вера Мухина, уроженка Латвии, вдохновлялась классическими образцами, и трудно не заметить в ее творении отголосков статуи Свободы и «Марианны», бесстрашной девы французской революции. В отличие от Рифеншталь, равнодушной к авангардному искусству, Мухина экспериментировала с кубизмом, но эта работа решена в стиле новаторского реализма ар-деко. Скульптура имела такой успех, что ее перевезли в Москву, где она стоит и сегодня; с конца 1940-х годов «Рабочий и колхозница» – эмблема киностудии «Мосфильм».

Опять обман? Отчасти, да. Ко времени создания скульптурной группы уже было ясно, какой трагедией обернулась коллективизация крестьянских хозяйств в СССР. Людей насильно загоняли в колхозы и принуждали к новым формам труда, их лишили права свободного перемещения по стране. По разным оценкам, от четырех до двенадцати миллионов человек умерли от голода в результате жестокой реформы. Объявить конец вековому рабству, возвеличить труд и равенство полов – несомненно достойные цели, но победоносный облик колхозницы в этой скульптуре отдает фальшью.

Земляк Мухиной, тоже рижанин, Сергй Эйзенштейн глубоко задумывался над тем, как снимать кино, «чтобы убедить». В первом своем полнометражном фильме «Стачка» (1925) молодой режиссер (ему тогда было всего двадцать семь) хотел показать жестокую расправу над рабочими, объявившими забастовку в 1903 году. В конце фильма забастовщики в ужасе разбегаются. В сцену бегства вмонтированы кадры, на которых солдаты открывают огонь по рабочим. В какой-то момент на экране начинают мелькать кадры с убоем скота (внизу слева). К сюжету фильма эти натуралистичные картины никакого отношения не имеют. Но мы видим то обезумевшую людскую толпу, то скотобойню, и вдруг – тела убитых рабочих (справа). Эйзенштейн не показывает момент смерти людей от пуль. Зато дает детальную картину расправы иного свойства, иного порядка.

«Стачка», Сергей Эйзенштейн / Ленфильм, СССР, 1925

Зачем? Чтобы создать эффект неожиданности. Поразить наше воображение. Вызвать визуальный шок. И, как следствие, заставить нас думать. Эйзенштейн предлагает нам яркое впечатление, если воспользоваться терминологией Юма, – забиваемую на наших глазах скотину, относительно которой у нас заведомо имеются определенные мысли и ассоциации, которые, по Юму, складываются в некую «идею». А что до впечатления от рабочей массы (не индивидуальностей!) – особенно если мы живем в стране победившей революции, Советском Союзе, – то «идей» у нас еще больше. Совмещение двух этих образов не только связывает их «идеи», и без того уже сложные, но благодаря их полярности высекает искру, рождающую новую, еще более сложную, третью «идею»: убийство солдатами беззащитных рабочих. Таким образом, 1 + 1 = 3.

Вот что значит играть на наших чувствах – на сопереживании и способности испытывать шок, – «чтобы убедить». Конечно, это пропаганда. Но обман ли это? Нет. Какими бы кровавыми злодеяниями ни запятнала себя революция, расправа над рабочими, объявившими забастовку в начале XX века, была бесчеловечной. И Эйзенштейн правильно сделал, что показал это с помощью своего нового, в чем-то механистического метода «монтажа мыслей».

Приведем еще один пример «убеждающего» образа на службе политики – кинофильм «300 спартанцев» (2006). Это историческая фантазия на тему трехдневного сражения в Фермопильском ущелье между спартанцами и прочими эллинами, с одной стороны, и значительно превосходящими их силами персов – с другой. Мораль фильма черно-белая: «западные» спартанцы – хорошие парни, «восточные» персы – не просто плохие, это чудовища, дегенераты, физические и нравственные уроды, которых мужчинами назвать язык не повернется. Воплощением всех пороков выведен персидский царь Ксеркс I (бразильский актер Родриго Санторо), больше похожий на стриптизера: на его голом теле, не считая изысканных трусиков, только цепи да экзотические ожерелья, на лице пирсинг, брови выщипаны и заново нарисованы. Злобный, погрязший в разврате субъект, фигура откровенно бурлескная.

«300 спартанцев», Зак Снайдер / Legendary Pictures, Virtual Studios, Atmosphere Pictures, Hollywood Gang Productions, USA, 2006

Иранцев фильм возмутил. В одной из главных сокровищниц страны, Персеполе, сохранились рельефы с портретом царя, где он предстает в совершенно ином, благородном обличье. Иранская академия художеств направила в ЮНЕСКО протест против намеренной фальсификации истории.

Иранцы сочли фильм частью американской «психологической войны». Едва ли эта кинопродукция заслуживает столь серьезного отношения, но дело было во времена Джорджа Буша-младшего, который в 2002 году в своей публичной речи причислил Иран к «оси зла». И то, как в картине изображена Персия (Иран), несомненно, отражает подозрительность, предвзятость и агрессивность тогдашнего американского истеблишмента. Это, если угодно, выброс бессознательного. Фильм воспринимается как плод расистского, примитивно националистического воображения. Он правдиво говорит о навязчивых страхах американцев, но не об Иране.

Каждый из этих примеров помогает понять, какая битва за умы развернулась в эпоху Великой французской революции и какое значение придают политические режимы собственной, «правильной» портретной галерее.

Промышленная революция

Во времена энциклопедистов, Екатерины Великой и французской революции в мире происходила еще одна революция. Она началась в Англии и привела к невиданным прежде формам эксплуатации и социальным сдвигам, поскольку требовала большой концентрации рабочей силы в местах производства, опиравшегося на коллективный труд. Окружающий человека мир стал по-новому звучать, пахнуть и выглядеть.

Хронология промышленной революции говорит сама за себя: в первом десятилетии XVIII века для выплавки чугуна вместо древесного угля стали использовать кокс; в 1712 году была введена в действие первая паровая машина – для откачки воды в шахтах; в 1758 году в сельском хозяйстве появилась механическая молотилка; в 1761 году начали доставлять по каналам уголь в Манчестер; в 1765 году Джеймс Харгривс изобрел механическую прялку «Дженни», на которой можно было одновременно работать с восьмью (а впоследствии со ста и более) веретенами, что во много раз увеличило скорость производства тканей; вскоре после 1769 года в Дербишире возникла первая фабрика; в 1770-х наблюдалось активное строительство каналов; в 1775 году Джеймс Уатт построил новую, значительно более эффективную, универсальную паровую машину; через четыре года благодаря новому паровому двигателю в разных отраслях промышленности начался переход к машинному производству, в результате чего на смену высококвалифицированным ремесленникам пришли наемные фабричные работники; к 1850 году в Великобритании насчитывалось четверть миллиона механических ткацких станков; в 1780 году была изобретена циркулярная пила; три года спустя – прокатный стан для выделки листового железа; в 1791 году появилась первая газовая турбина; еще через год первый английский дом был освещен угольным газом; в 1794 году Филип Воан изобрел шарикоподшипник.

Молотилки стучали, огонь пылал, дым клубился, насосы качали, сверла жужжали, ткацкие станки грохотали, пар шипел. Зрение обновлялось. На больших фабриках, в основном на севере Англии, трудилось много молодых женщин. Ходили они, вероятно, босиком и от грохота станков ни других, ни себя не слышали: наверное, научились читать по губам. Что видели они вокруг? Что машины делают все больше разных вещей, а человек все меньше прикладывает к этому руки. За воротами фабрики они видели, как через реки перебрасывают чугунные мосты. Воздух стремительно загрязнялся. Ивы и лиственницы, не переносящие сернистый газ, чахли одна за другой. Лишайники тоже вымирали: в период наибольшего загрязнения в Лондоне осталось всего шесть разновидностей. (В настоящее время, по оценке натуралиста Тристана Гули, их семьдесят две.) В связи с тем, что преобладали северо-восточные ветра, восточные районы городов были заметно грязнее западных.

На акварели Уильяма Тёрнера – вид Дадли в Вустершире, в сердце так называемой Черной страны, получившей свое прозвище из-за густого черного дыма над домами и фабриками.

На вершине холма виднеется замок Дадли, в окрестностях которого была введена в действие первая паровая машина. В тумане заднего плана можно различить силуэт церкви с высоким шпилем. На переднем плане слева огоньки искусственного света указывают, что на город спустились сумерки – надвигается ночь. Вдалеке справа красно-белые сполохи создают впечатление закатного зарева, а на переднем плане баржа движется по направлению к фабричным зданиям в центре; их трубы – словно шпили нового времени, их дым заволакивает пейзаж пеленой, наподобие сфумато у Леонардо. Вероятно, восходит луна. Три типа освещения в сочетании с туманной дымкой создают эффект таинственного сияния.

Уильям Тёрнер. Вид Дадли в Вустершире. Ок. 1832 © Lady Lever Art Gallery, National Museums Liverpool / Bridgeman Images

Многие социальные критики скептически смотрели на перемены, вызванные промышленной революцией, и справедливо обличали кошмарные условия труда и жизни рабочих. Фабрики быстро стали такими же визуально значимыми комплексами, какими раньше были дворцы и церкви. Внедрение конвейерного производства превратило рабочих в придаток машины, шестеренку: рабочий раз навсегда прикреплен к своему месту у движущейся конвейерной ленты и обречен выполнять одну и ту же операцию. Такая «система Форда» не позволяет работнику целиком охватить всю производственную картину – каждый видит только свой узел. Впоследствии «Вид Дадли в Вустершире» Тёрнера стали трактовать как мрачное антииндустриалистское пророчество, но вполне возможно, что художник не столь пессимистично смотрел в будущее. Он создает размытые участки стального серого, коричневого и алого, которые излучают сияние и сливаются воедино, возвещая новый тип визуального опыта – принципиально новую «картинную галерею».

Радикальные перемены в мире трансформировали язык образов. Когда мы бросили последний взгляд на имперский колониализм, то увидели капитана Джона Смита в виргинском лесу в 1607 году. С тех пор Британская империя разрослась, словно плющ. Вдохновляемая верой в свое предназначение, в правоту своей миссии, в благое «исправление» колонизируемых народов, она всех поучала и эксплуатировала. В центральном зале резиденции Ост-Индской компании в Лондоне был установлен барельеф «Британия принимает дары Востока». В империи смекнули, что выращивать в колониях и ввозить в Европу табак – дело прибыльное и что таким же образом можно расширить торговлю специями. Потом главной валютой торговых операций, проводником имперской политики стал чай. Миф об Эльдорадо, «золотой» стране несметных богатств, которую еще только предстоит открыть, никогда не умирал.

Плантация. Ок. 1825 / The Metropolitan Museum of Art, New York, USA

На этой иллюстрации изображен дом колонизатора в Новом Свете. Он стоит на вершине горы, птицы вьются над ним, деревья ему кланяются. Внизу груженный табаком корабль отправляется в путь через Атлантику, к британским курильщикам. Но кто живет в хижинах на склоне?

Рабство

Посмотрим на рабство сквозь хлопок. Его недаром называли «белое золото» – хлопок был тем, чем сегодня является нефть. В 1750 году доля вест-индских плантаций в британской экономике составляла пять процентов. Свидетельства о порабощении человека человеком восходят к эпохе зарождения земледелия (девять тысяч лет до н. э.). В Древнем Риме ожидаемая продолжительность жизни раба составляла семнадцать лет. На момент завершения «Книги Судного дня» (1086) десятая часть населения Англии жила в рабстве. В некоторых исламских странах Африки в середине 2-го тысячелетия рабами была треть жителей. Первых африканских рабов доставили на берега Нового Света в 1501 году. Всего же до отмены рабства в XIX веке в Северную и Южную Америку из разных областей Западной Африки завезли около 12 миллионов человек. Больше всего их оказалось в Бразилии.

Что видел молодой африканец по пути в Бразилию или Северную Америку и что творилось у него в душе? Ужас насилия, неизвестности, разлуки – и желание выжить. Взгляните на старинные схемы размещения рабов в трюмах невольничьего судна «Брукс», спущенного на воду в Ливерпуле в 1781 году. Сухой язык расчетов – как при оптимизации пространства в инкубаторе – лучше многословных описаний позволяет понять состояние человека, которого оторвали от дома, заковали в цепи и вместе с сотнями других несчастных затолкали в вонючий трюм, где нельзя ни повернуться, ни вздохнуть. Человеческое сознание отказывалось в это верить.

Литографические планы судна «Брукс» со схемой размещения рабов. 1788

Вся нервная система похищенного и обращенного в рабство человека корчилась от боли. И то, что открывалось его взгляду на «Бруксе», служило ужасным продолжением его телесных мук – это был страшный сон наяву. Сколько времени нужно человеку, чтобы понять: весь этот невообразимый, чудовищный кошмар ему не снится, а происходит с ним самим, наяву? Но рано или поздно ты перестаешь сопротивляться «впечатлениям» (по Юму) и признаешь тот факт, что тебя похитили и обрекли на жизнь, которую и жизнью-то назвать нельзя: условия твоего пребывания на судне, куда тебя против воли посадили, доказывают тебе, что твои тюремщики не считают тебя существом одного с ними порядка – существом, способным испытывать чувства. Как не перестать смотреть, если все, что ты видишь, вновь и вновь подтверждает худшее? Как не попытаться уйти в себя, чтобы не видеть и не слышать ничего вокруг? Как не возненавидеть все, что мелькает перед глазами?

А потом ты сходишь с корабля и смотришь по сторонам. Терпеть или бежать? Напрасно ты ищешь в глазах твоих новых хозяев следов сочувствия, понимания, обещания новой жизни. Ты читаешь там свой смертный приговор: изнурительный труд, вечная мука, ад на земле, безысходность. Тебя заставят втирать в кожу кокосовое масло, чтобы она блестела, как полированная мебель. В один прекрасный день ты понимаешь, что диссоциация, полная потеря чувствительности, – это смерть, и ты начинаешь постепенно, месяц за месяцем, развивать в себе навыки детектива, повсюду выискивая подсказки: как совершить побег, облегчить страдания, тоску и боль утраты. Твой потухший взгляд незаметно для других становится острым как бритва, и отныне все, что тебя окружает, воспринимается тобой как криминальная зона – или минное поле.

Рождала ли жизнь в аду свои зрительные образы? Литографические планы судна «Брукс» – всего лишь бесстрастные чертежи, но они приоткрыли людям глаза на условия существования захваченных в рабство африканцев. В 1780-х годах этот корабль курсировал между Африкой и Ямайкой. В 1788 году британские аболиционисты растиражировали планы размещения рабов на «Бруксе» и других судах, доказывавшие, что в одних только трюмах были набиты как сельди в бочке 292 раба. Эти планы потрясали людей ничуть не менее, а может, и более словесных описаний и помогали развернуть борьбу за отмену работорговли. Позднее, уже в эпоху фотографии, портрет луизианского раба по имени Гордон стал одним из визуальных таранов, с помощью которых удавалось пробить брешь в стене защиты и оправдания рабства.

Рельефная паутина рубцов на его спине больше похожа на сетку из сварных швов и наплывов припоя.

Начиная с 1680-х годов пенсильванские квакеры выступали против рабства; в 1772 году решение суда по делу Сомерсета создало важный прецедент и впоследствии способствовало запрещению работорговли на всей территории Британской империи. Правда, произошло это только в 1807 году, тогда как революционная Франция отменила рабство в 1794 году.

Луизианский раб Гордон во время медицинского обследования. 1863

В 1650-х годах европейцы начали создавать в Вест-Индии плантации сахарного тростника, сочетая, как водится, ненасытную алчность с эксплуатацией в промышленном масштабе. Миллионы африканцев гнули спину от зари до зари в угоду европейским сладкоежкам. В самой Великобритании немалую прибыль от рабского труда на заморских плантациях извлекали колледжи Оксфорда и Кембриджа и деловые круги портовых городов, таких как Глазго, Бристоль и Ливерпуль. Галерея Тейт носит имя одной из крупнейших сахарных компаний, и как тут не вспомнить резонансную сахарную скульптуру Кары Уокер, выставленную на сахарном заводе компании «Домино» в Бруклине.

Кара Уокер. Деликатность. 2014 / Photo © Jason Wyche. Courtesy of Creative Time

Тростниковый сахар-сырец имеет коричневатый оттенок, его отбеливают в процессе рафинирования; побочный продукт, меласса, густо-коричневого цвета, «окрашивает» стены и металлические конструкции вокруг белоснежной скульптуры Уокер. Цветовой контраст, таким образом, превращается в символ сегрегации, заостряя наше внимание на оценочной характеристике «рафинированности». Производство сахара не только опиралось на рабский труд, но и служило зримой метафорой расизма. Фигура Уокер – сфинкс, мифическое существо, страж древних городов; в Египте и сегодня можно встретить сфинкса среди древних руин. Старый сахарный завод Уокер трактует как современную руину. Ее сфинкс нарочито сексуален, ведь практика порабощения нередко включала в себя механизм сексуализации. При этом в позе сфинкса чувствуется гордая непокорность, готовность броситься на обидчика. Женское лицо и особым образом повязанный на голове платок – отсылка к рекламному образу, который с XIX века использовался производителями «черной патоки» (мелассы). Знающая себе цену, насмешливая, притаившаяся до поры, но несдающаяся, женщина-сфинкс Кары Уокер словно вернулась в свое далекое прошлое немым укором создавшей ее индустрии, оккупировала вражеский стан, чтобы напомнить о своем гневе и пристыдить всех, кто творил беззаконие.

Полеты

Между тем образные системы, «картинные галереи» того времени непрерывно обновлялись и пополнялись. Если плавучая тюрьма «Брукс» лишала людей свободы, то два брата-француза стремились достичь прямо противоположного – дать человеку возможность испытать совершенно новые ощущения. Конечно, люди и раньше смотрели на мир с большой высоты – с вершины дерева, горы или пирамиды, но никогда еще им не удавалось создать средство передвижения с подъемной силой, способной преодолеть силу тяжести. Так было до 21 ноября 1783 года. За несколько лет до этого Жозеф Мишель Монгольфье, двенадцатый ребенок в семье владельца бумажной фабрики, обратил внимание на то, как пыталось «взлететь» сохнувшее над очагом белье. Это навело его на мысль (как Ньютона навело на мысль яблоко). Сперва он предположил, ошибочно, что белье стремится вверх под действием дыма от очага, и вместе с братом Жаком Этьеном придумал воздушный шар, заполненный горячими газами. После нескольких домашних испытаний они устроили демонстрацию в Версале, отправив в небо сшитый из парчи шар с первыми пассажирами – овцой, курицей и уткой (Людовик XVI предлагал посадить в корзину кого-нибудь из преступников). Эксперимент прошел успешно, и началась подготовка к решающему событию – полету человека. Лететь вызвались Пилатр де Розье (который в возрасте тридцати одного года погибнет во время очередного воздухоплавательного эксперимента) и маркиз д’Арланд. На этот раз шар был богато украшен, в том числе портретом короля, чья голова через десять лет скатится на плаху.

Они взмыли в небо – на высоту около километра – и полетели над Парижем. Эйфелеву башню тогда еще не построили. Париж, да и мир вообще, никогда прежде не представал человеку в качестве проплывающей где-то далеко внизу миниатюры: самые высокие здания сплющились и почти сровнялись с землей, главные городские артерии превратились в контурные линии на карте. В этой небывалой приниженности мира было что-то завораживающее, эфемерное, обесчеловеченное. В средневековых рукописных книгах Бог, как Великий Архитектор Вселенной, изображался склоненным над Землей с циркулем в руках – с помощью этого инструмента Создатель очертил границу мира. На иллюстрации из Библии 1220-х годов мы видим Бога за этим занятием. Придирчивым взглядом он осматривает свое творение. Его божественному зрению ведомы и надлежащий размер Земли, и ее сердцевина, ее таинственная суть.

Бог – Архитектор Вселенной. Ок. 1220–1230 / Austrian National Library, Vienna, Austria

Его глаз – глаз проектировщика, творца, всевидящего. Картина, которая ему открывается, не из области повседневного; это не поле, не долина, не улица и не населяющие мир люди – это то, что зрит творец всего сущего.

Что же произошло, когда мы начали смотреть не вверх, в небеса, а вниз, с небес? Миф об Икаре предупреждал об опасности гордыни, желании взлететь к солнцу, посмотреть на мир с божьей высоты. В итальянском фильме «81/2» очень точно отразился сдвиг в мировосприятии, начало которому положили полеты монгольфьера. Пока наблюдатель сам стоял на земле и его точка зрения, в трехмерной системе координат, располагалась где-то на оси Z, люди вдалеке, хотя и казались маленькими, отчетливо возвышались над землей, поскольку у всех был, так сказать, общий знаменатель и вся разница сводилась к масштабу. Но в фильме герою снится, будто он парит высоко над пляжем. Он смотрит вниз, на свою болтающуюся в воздухе ногу и на то, что осталось внизу, – фигурки людей, которые не просто меньше его мизинца, но, в отличие от него самого, «приземлены».

«8», Федерико Феллини / Cineriz, Francinex, Italy, 1963

Жалкие людишки, им не дано преодолеть земное притяжение! Смотреть на мир с высоты птичьего полета – грандиозное ощущение, возможно с налетом самолюбования. Правда, воспаривший над всеми гордец за ногу привязан веревкой к земле. А если веревку отрежут? Взмоет ли он еще выше, в заоблачную даль? И если да, что ждет его там – неведомое совершенство, иная, лучшая жизнь, или же, улетев прочь от земли, он утратит самое важное? Не теряет ли человек человеческое, когда смотрит на мир из поднебесья? Получив возможность видеть мир как на ладони, с высоты глядеть на Париж и воспринимать его как работающий организм, пронизанный кровеносными сосудами, не принесли ли мы в жертву наш естественный, земной взгляд на вещи? Не испорчены ли теперь наши глаза?

Салоники, снимок с борта самолета © Mark Cousins

Взгляд с высоты в последующие века постепенно войдет в привычку, но вопросы останутся. Построенное в 1897 году и дошедшее до наших дней венское колесо обозрения позволяло людям смотреть на меняющуюся картинку по мере того, как сами они то поднимались на невероятную высоту, то снова опускались к земле. Два американца, братья Уилбур и Орвилл Райт, подхватили идеи братьев Монгольфье и вывели их на новый уровень. Если французы наблюдали за действием дыма, то американцы внимательно изучали, как птицы маневрируют в воздухе, меняя угол окончаний своих крыльев. Райтам удалось создать управляемый, оснащенный двигателем и механизмом перекашивания крыла летательный аппарат, и 17 декабря 1903 года они совершили несколько первых коротких полетов. Их аэроплан поднялся над землей всего на три метра, так что говорить о метафизическом аспекте «взгляда с высоты» в данном случае не приходится, но без них не наступила бы эра реактивных самолетов и бюджетных авиакомпаний. На всем протяжении человеческой истории, вплоть до недавнего времени, полеты были чем-то из области мифологии; сегодня восемь миллионов человек летают ежедневно, а количество авиарейсов в год дошло до трех миллиардов. Внизу – снимок, сделанный из самолета, пролетающего над древним городом Салоники. Здесь проповедовал апостол Павел. Как мы уже знаем, древние греки, христиане и мусульмане переиначивали облик города сообразно своим верованиям. Но только с развитием воздухоплавания стало возможно увидеть этот город вот так, целиком, извне, а не изнутри, когда город обступает тебя со всех сторон. Его размеры ошеломляют. И это новое видение – самая важная перемена в истории визуального восприятия.

Конечно, если вы летите ночным рейсом из Флориды и сидите в кресле 34E, вы мало что увидите, и вообще, клаустрофобия не способствует высоким думам об эстетике зрительных образов, но при всех издержках давно ставших обыденностью авиаперелетов они иногда преподносят нам самое настоящее визуальное потрясение. Когда в первый раз замечаешь с заоблачных высот небольшую кривизну земной поверхности, хочется поднять бокал за древних греков и Фернана Магеллана, высказавших догадку и доказавших, что Земля круглая. Ощущать себя навеки прикованным к земле – значит полагать, что твой мир это и есть мир. Но чем выше поднимаешься, тем ничтожнее тебе кажется твой мирок. Звучит убийственно, но, как мы увидим в следующей главе, ощущение собственной малости тоже пробуждает воображение. Летчики говорят, что не раз испытывали волнение, пролетая над Альпами или великими городами, удаляясь по небу от родных мест или, напротив, приближаясь к ним. В полетах куда больше мифического, чем в наземных путешествиях, в них больше от религии, от вечной разлуки.

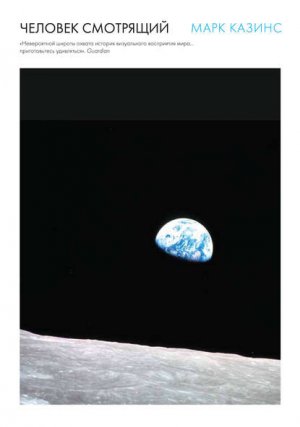

Почти через двести лет после братьев Монгольфье и через шестьдесят после братьев Райт человечество вышло на новые рубежи высоты и дальности взгляда. В декабре 1968 года люди впервые покинули гравитационное поле Земли и вошли в гравитационное поле другого неесного тела, Луны. Пережить это выпало трем астронавтам на борту космического корабля «Аполлон-8». Совершая виток вокруг Луны, они впервые своими глазами увидели ее обратную сторону. А вот как выглядела наша Земля.

Земля, вид из космоса / NASA

Далекая бело-голубая полусфера, светящаяся и как будто невесомая. Все, что когда-либо делали, видели и думали люди, происходило на этом вращающемся шарике. Если наше зрение на 80 процентов состоит из информации, отправляемой вовне, то какой же поток мыслей и чувств устремился к Земле в тот момент, когда на нее смотрели три астронавта! У них не могла не промелькнуть мысль, что все, хоть как-то связанное с человеком, – там, а не здесь. Это как смотреть на мозг и пытаться осмыслить тот факт, что в нем – все сознание его обладателя. Глядя с высоты на Париж, ты видишь, как все там сложно устроено. Глядя из космического далека на Землю, ты видишь, как все просто. И неделимо. Теории «глобальной семьи» и «одного биологического вида» обрели свой религиозный образ, свою икону. Еще одна примечательная особенность этой фотографии 1968 года состоит в том, что на переднем плане запечатлено неведомое дотоле «здесь»: кажется, будто снимок сделан с пыльно-серой лунной поверхности. А вот Земля не здесь, она там. Какая красноречивая иллюстрация антигеоцентризма Коперника! Астронавты с фотокамерой находились не внутри, а вне человечества. Из их тогдашнего «здесь» Земля выглядела не только маленькой, но и хрупкой. Эта фотография внесла свой вклад в новое, космическое мировосприятие. Через сорок семь лет беспилотный космический аппарат с расстояния четыре с половиной миллиарда километров послал на Землю фотографии Плутона и одного из его спутников, Харона. На фотографиях Плутона видны ледяные горы, наподобие Альп. Впечатление было ошеломительное – словно наш взгляд проник сквозь Солнечную систему.

Наше зрение все больше раскрепощалось, и в конце концов, как в случае с авиаперелетами, ощущение новизны притупилось. В XXI веке оснащенные фото- и видеокамерами дроны-беспилотники стали обычным делом, с их помощью производят съемку археологических памятников, автогонок, уличных шествий… В телевизионных новостях, в кинохронике – всюду используются кадры, сделанные с высоты птичьего полета, так что зачастую на языке вертится вопрос: почему опять вид сверху? Зачем нам смотреть на происходящее из-под небес, что нам это дает – какую-то особую масштабность, перспективу? Лучше спросить: что пропадает из виду? Снимки с беспилотников быстро приелись. Взгляд с высоты означает отстраненность – ты теряешь нормальную человеческую связь с героями сюжета, наблюдаешь не за людьми, а за процессом.

В результате пропадает смысл, сходит на нет острота впечатления – впрочем не всегда. Возьмите, к примеру, следующий зрительный образ. В первый момент может показаться, что перед вами какая-то геометрическая, абстрактная картина, чего стоит хотя бы голубой круг внизу, как будто нарисованный с помощью циркуля, с двумя вставленными в него треугольниками. А между тем это кадр из фильма Альфреда Хичкока «К северу через северо-запад».

Фильм рассказывает о мнимом шпионе, в повествование вплетена замысловатая романтическая история, а постоянное напряжение, саспенс, обеспечивается чередой остродраматических, зрелищных, потрясающе снятых сцен. Однако в данный момент камера неожиданно выпускает героев из поля зрения и поднимается на невероятную высоту. Сперва можно подумать, будто мы смотрим с крыши небоскреба в правой части кадра (позже мы еще поговорим о высотных зданиях), однако эта догадка не подтверждается заданным ракурсом съемки. Нет, мы висим воздухе, рядом с небоскребом, и оттуда смотрим вниз на круглый бассейн, дугу желтых такси и газон, прорезанный резкой диагональю. Единственное возможное обоснование такого ракурса, исходя из логики сюжета, – не дать нам, зрителям, увидеть, что происходит там, на земле, хотя это никак не объясняет ни головокружительную высоту, ни странную геометричность картинки. Хичкок прославился своим умением выбирать кинематографически верную точку зрения; он всегда точно знал, глазами какого персонажа зритель должен видеть ту или иную сцену. Но здесь не тот случай – никаких гипотетических глаз. Наоборот, режиссеру нужно уйти от какой-либо точки зрения, ввести момент отстраненности, дать обесчеловеченный, «объективный» взгляд на вещи. Однажды он сравнил кадр, снятый с большой высоты, с пронзительно высокой, звенящей нотой, сыгранной на скрипке, так что здесь использован эффект синестезии, когда зрительный образ замещает собой звук.

«К северу через северо-запад», Альфред Хичкок / Metro-Goldwyn-Mayer, USA, 1959

В начале XVIII века жителю европейского города простительно было бы задать вопрос: есть ли на свете то, чего мы еще не видали? Мир исследован вдоль и поперек; боги появлялись и вновь исчезали; научный взгляд, всему требуя эмпирического подтверждения, достиг новых глубин; христианскую веру сотрясла внутренняя богословская война, которая одновременно была борьбой зрительных образов. Города стали настолько сложными организмами, что куда уж дальше! А если говорить о совершенстве архитектурных сооружений, то можно ли вообразить что-либо прекраснее мечетей Исфахана? Однако зрение далеко не достигло предела в своем развитии. Версаль превратит визуальный образ в великолепный придворный калейдоскоп, Екатерина Великая – в государственный бренд; печатные иллюстрированные издания призывали: «Смотри – и постигай»; рабство порождало собственную, порочную образную систему; и, наконец, визуальность вознеслась в небесную высь. XVIII век не консолидировал видение, а открывал новые способы зрения и высвечивал новые объекты, на которые оно устремлялось. Мыслимо ли, чтобы и следующий, XIX век стал не менее судьбоносным? Не может же человеческое зрение без отдыха нестись по стремнинам?

Все верно. В конце XVIII века, «века светочей», в моду вновь вошла темнота. Но зрение не удалилось в тень, скорее наоборот: визуальность – едва ли не главная тема XIX века. Все как в хорошем рассказе: только ты расслабишься, как сюжет вдруг снова набирает темп.

Часть третья

Перегрузка

Глава 11

Как смотрели в первой половине XIX века: романтизм, Америка, железные дороги, фотография

Визуальный опыт всегда сродни поиску, но это утверждение особенно верно для первых семидесяти лет XIX века. В политическом отношении то были годы, насквозь пропитанные духом милитаризма, спетые на мотив все той же старой «песни ужаса»: сильные страны аннексировали и грабили территории менее сильных, чтобы обогатиться за их счет и заодно получить новые рынки сбыта для своих товаров. Франция вторглась в Алжир, Британия не раз покушалась на Трансвааль и в конце концов захватила его, а Бельгия в своей колониальной агрессии вела себя с таким цинизмом и такой жестокостью, что заткнула за пояс многих европейских соседей. Османская империя хозяйничала в Причерноморье; Британия, воспользовавшись восстанием тайпинов в Китае, ослабившим государство и повлекшим большие человеческие жертвы, развязало там войну; ну и, конечно, Наполеон Бонапарт всюду творил что хотел, пока не потерял при отступлении из Москвы в 1812 году полмиллиона человек. Задним числом кажется, что мелодию «песни ужаса» сочинил Чарльз Дарвин, опубликовавший в 1859 году свой знаменитый труд «Происхождение видов путем естественного отбора»: всякий, кто считал себя сильнейшим, отказывал другим в праве на выживание.

И вот вам пример воплощения «песни ужаса» в зримом образе – живописное полотно, рассказывающее о борьбе за выживание и надежде на спасение.

Место действия – открытое море. Обреченные на гибель, проклятые судьбой люди цепляются за плот. Запасы еды давно кончились, единственный шанс продлить существование – опуститься до каннибализма. Сильнейшие, то есть не знающие жалости, в конце концов могут и уцелеть. На горизонте маячит едва различимый корабль, который подберет утопающих. В центре плота пирамида из тел – люди подались вперед и янут вверх руки, пытаясь привлечь к себе внимание.

Теодор Жерико. Плот «Медузы». 1818–1819 / Muse du Louvre, Paris, France

В основе картины «Плот „Медузы“» (1819) лежит сюжет, родственный истории «Титаника». Французский пассажирский фрегат «Медуза» должен был доставить в Сенегал нового губернатора колонии. Но корабль сбился с курса и в пятидесяти километрах от африканского берега сел на мель. Нужно было пересаживаться на корабельные спасательные шлюпки, но из 400 находившихся на борту человек на шлюпках могли разместиться только 250. Для остальных (146 мужчин и одна женщина) решено было построить плот. Провизия – скудный запас галет – иссякла в первый же день. Оба бочонка с питьевой водой в потасовке уронили за борт. От отчаяния люди обезумели, потеряли человеческий облик. Жажда и голод вызвали панику, бешенство и поиски виноватых. Некоторые предпочли броситься в волны, чем стать свидетелями бесчинства. Французская пресса пыталась найти слова, чтобы живописать сцену ужаса на плоту, пока свое слово не сказал Теодор Жерико, которому на момент трагедии было всего двадцать пять и которому уже довелось поработать в Версале, правда не в парадных залах, а в конюшнях, где он без устали делал зарисовки лошадей.

Точно так же как в XX веке все будут одержимы гибелью «Титаника», Жерико был одержим видениями разыгравшейся на плоту трагедии. Он испытывал неодолимую потребность выразить этот кошмар в понятных зримых образах, избавиться от мучительных фантазий, громоздившихся перед его внутренним взором, и потому он начал собирать свидетельства очевидцев – немногих выживших, перерыл ворох документов и сделал множество эскизов и набросков, в том числе в парижских лечебницах и моргах (о которых мы скоро поговорим подробнее), и в конце концов разыскал плотника, сколотившего плот на «Медузе», и заказал ему точную уменьшенную модель. Он мог бы запечатлеть любой из тринадцати дней рокового дрейфа по волнам – между высадкой на плот и появлением на горизонте спасительного паруса, – но остановился на кульминационном моменте, когда вся мука и вся надежда людей выражена во взгляде. На переднем плане умершие и смирившиеся, но дальше те, в ком еще теплится жизнь и мечта о спасении, поднимаются, словно гребень волны, подбрасывающей плот. Единственный темнокожий член команды, Жан Шарль, стоит в полный рост, возвышаясь над всеми, и размахивает над головой флагом, напоминая неофициальную, до неузнаваемости преобразившуюся «Марианну» – символ французской революции после террора, когда многие уже простились с надеждой. Картина воспринимается как грозное предупреждение, как сцена Страшного суда на фреске эпохи Возрождения в каком-нибудь итальянском соборе. Вот что такое ад, гласит она, кромешный и безысходный.

Жерико не мог не понимать, что картина на злободневную тему, исполненная в столь эпической манере, вызовет большой резонанс в обществе, однако взяться за этот сюжет художника заставило не только и не столько желание славы, но потребность визуализации, неутолимая жажда видеть все, включая все страшное и запретное, которая станет движущей силой Голливуда 1970-х. Из этого, впрочем, не следует, будто Жерико писал «Плот „Медузы“» в каком-то горячечном бреду, напротив, он работал методично и сосредоточенно, в полнейшей тишине (его раздражал даже шорох мыши), а чтобы не было соблазна выходить из мастерской на люди, он обрил голову. Тот факт, что над всеми возвышается чернокожий, указывает еще и на антирабовладельческую направленность полотна Жерико. Иначе говоря, «Плот „Медузы“» – картина на злобу дня, иллюстрация газетных заголовков, всеобъемлющий живописный репортаж, созданный в канун рождения фотографии.

Романтизм

«Плот „Медузы“», помимо всего прочего, – знаковое произведение зарождающегося художественного направления, которое позже назовут романтизмом. Не то чтобы голодная смерть и каннибализм ассоциировались у нас с романтикой, но в ту пору эпитет «романтический» был окрашен, скорее, в темные и грозные тона. И если XVIII столетие – «век светочей», то в начале следующего, девятнадцатого, маятник качнулся в противоположную сторону – в сторону сумрачной тени. Словно наступила эра солнечного затмения. И Жерико, как ее провозвестник, ввел в свою палитру суровый темный битум. По всем свидетельствам, в день, когда к утопающим пришло спасение, светило солнце и на море было спокойно, однако фантазия Жерико требовала бури: мы видим грозовое небо, слева вздыбилась огромная волна, ее кривизна вторит изгибу паруса. Это типично романтическая погода – и романтические контрасты света и тени.

В те годы хватало ярких зрительных впечатлений. Чего стоила одна коронация Наполеона в соборе Парижской Богоматери – по пышности с ней могла сравниться только тысячелетней давности коронация Карла Великого, на то и был расчет: поразить воображение современников и потомков, которые увидят это торжество, запечатленное в красках на холсте. Но мы уже знаем о том, как выглядели тогдашние города, побывали мы и при дворах Людовика XIV и Екатерины Великой. Романтизм – это нечто иное. Он задействует, если можно так выразиться, подпочву зрения.

Где его истоки? Может быть, в ощущении ребенка, оказавшегося в одиночестве на пустынном берегу в ирландском Донеголе или индийском Гоа, или ребенка, который сидит на спине отца, задрав голову к небу? В чувстве одиночества и правда есть горьковатый привкус романтизма. На протяжении всей истории человечества люди временами испытывали эту горечь. Она возникает в душе ни с того ни с сего, как наваждение, как приступ меланхолии, и проявляется в «патетическом антропоморфизме», или персонификации окружающего нас мира, когда нам кажется, будто все в мире созвучно нашим чувствам, будто мир – это мы. Романтизм всюду ищет внешних подтверждений тому, что творится в душе. Написанный Тёрнером в эпоху промышленной революции вид Дадли романтичен в том смысле, что в нем больше от эмоции, чем от социологии: красота заволакивающего пейзаж дыма – вот что занимает художника. А поэтичный кинофильм Кэндзи Мидзогути «Сказки туманной луны после дождя» романтичен уже потому, что главный герой одержим любовью.

Но в начале XIX века романтизм завладел умами и душами европейцев как особое мировоззрение.

Словно бы пресытившись блеском и ясностью века восемнадцатого, романтики увлеклись тем, что не поддается логическому объяснению, тем, что сокрыто, окутано тайной, о чем можно только догадываться по случайным фрагментам. Свою лепту в развитие нового направления внесли многие мыслители и художники. Консервативный ирландский политик и писатель Эдмунд Бёрк в трактате «Философское исследование относительно возникновения наших понятий о возвышенном и прекрасном» (1756) провозгласил, что сильнее всего на нас воздействуют тьма и неизвестность, порождающие страх. Посмотрите на эту фотографию: горы по обе стороны от центральной вершины не видны из-за снежной мглы и плоского зимнего света, и, значит, в оценке их высоты нам нужно полагаться только на свое воображение, которое может нас подвести.

Горы © Mark Cousins

Как и Бёрк, Жан-Жак Руссо питал слабость к подобным загадочным видам и к альпийским пейзажам в целом. Дени Дидро считал Руссо безумцем, и неспроста: тот явно тяготился оковами рассудка. Он считал городскую культуру и вообще все, что принесла с собой цивилизация, источником бед, разобщенности и отчаяния. Он бежал от Просвещения «назад к природе». Ему казалось, что люди живут среди химер, и он переворачивал камни – посмотреть, что там под ними. Отрывок из его «Исповеди» дает представление о ходе его мыслей.

У меня очень пылкие страсти, и если они волнуют меня, ничто не может сравниться с моей горячностью: тогда для меня не существует ни осторожности, ни уважения, ни страха, ни приличия; я становлюсь циничным, наглым, неистовым, неустрашимым; стыд не останавливает меня, опасность не пугает; кроме предмета, который меня увлекает, весь мир для меня ничто. Но все это длится только мгновенье, и вслед за тем я впадаю в оцепенение[14].

«Стыд не останавливает меня» – слышим мы откровение пытливого ума. Одиночество и природа – два трамплина для романтических грез Руссо. Догадывался ли он, в какие отдаленные времена влекут его неистовые порывы и в каких культурах можно обнаружить нечто родственное?

К примеру, в работе пером и тушью на бумаге японского мастера Хасэгава Тохаку сосны словно тают в золотистом тумане, сквозь который пробивается солнечный свет. Считается, что расцвет романтизма – это XIX век, но ширма «Сосновый лес» датируется 1580-ми.

Хасэгава Тохаку. Сосновый лес. 1580-е © Tokyo National Museum, Japan / Bridgeman Images

Дымка тумана, сфумато, очень характерна для живописи романтизма. Деревья на монохромной картине видны лишь частично – как видны выступающие из тумана Альпийские горы, на которые смотрел зачарованный путешественник, совершавший гранд-тур по Европе в XVIII веке. Жан-Жак Руссо несомненно оценил бы призрачный пейзаж Тохаку.

Романтизм, таким образом, был царством своенравной фантазии, не мысли, а чувства, не коллективного, а индивидуального, не города, а деревни, не высокого, а фольклорного искусства. Картина немецкого художника Карла Густава Каруса прекрасно показывает, какая роль отводилась при этом зрительным образам, и может служить своего рода формулой романтического взгляда на мир.

В романтическом искусстве фигуры людей, как правило, невелики по сравнению с окружающим их природным ландшафтом или древними руинами: чаще всего персонажи стоят спиной к зрителю и смотрят в необозримую даль. Романтизм – это перемещение по оси Z. В романтических руинах выражена тоска по давно минувшему или мысль о прискорбном упадке. На развалинах старинной церкви самосевом растут деревья – точно так же растут они и в брошенной людьми Припяти. Что есть нынешний порядок? Завтрашний хаос. Сколько бы люди ни строили, все будет сметено могучей ледяной поступью природного мира. Больше всего романтики любили смотреть на рассветы и закаты, зарождение и угасание дня. Как эти две фигуры на картине Каруса, «романтик смотрящий» часто заключен в раму и обычно стоит против света, что не позволяет подробно его разглядеть. Нам приходится включить воображение, чтобы понять, кого изобразил художник, куда они смотрят и что чувствуют: вспомним женщину с ребенком на руках на картине Пикассо в главе 2 книги. В той дали, на которую обращен взгляд романтика, – горы и ущелья, лесные заросли и водопады. Отчетливее всего на полотне Каруса выписано небо, оно почти сюрреалистическое, как в живописи бельгийского художника XX века Рене Магритта.

Карл Густав Карус. Окно на Ойбин при лунном свете. Ок. 1825–1828 / Museum Georg Schfer, Bavaria, Germany

Путешествие – поиск неведомого – важнейшая составляющая романтизма, но не совсем в том смысле, как это понимали в эпоху гранд-туров. Конечно, в XVIII веке путешественников тоже привлекали руины, но ими двигало желание найти истоки европейской цивилизации. Путешественник-романтик хочет найти себя. В поэме Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» рассказывается о странствиях молодого человека. Он «в мире одинок», сплин гонит его в дальние края, где он надеется изменить себя, очистить ум и душу, узнать иные нравы, иную жизнь. В сочинениях Вальтера Скотта шотландские горы наделены способностью раскрепощать дух человека, расширять границы его сознания. Вполне реальная англичанка леди Эстер Стенхоуп отправилась на Ближний Восток и в Англию больше не вернулась: пережив кораблекрушение, она нарядилась в мужской восточный костюм и поселилась в Ливане. В 1865 году Эдвард Уимпер возглавил небольшой отряд альпинистов, впервые покоривших Маттерхорн, баснословно красивый альпийский пик. В 1869 году голландская исследовательница Африки Александрина Тинне отправилась с караваном через Сахару, мечтая о встрече с кочевниками-туарегами. Встреча, по-видимому, состоялась: по слухам, отважную путешественницу зарезали – тело ее так и не нашли. В самом знаменитом стихотворении Уильяма Вордсворта «Нарциссы» (1807) лирический герой, чем-то удрученный («печальным реял я туманом среди долин и гор седых»), подходит к озеру и вдруг видит «толпу нарциссов золотых» – и после, едва перед его мысленным взором возникает эта картина, на душе у него светлеет. Это стихи о двояком искании – внешнем и внутреннем. Романтический взгляд насквозь пронизывает и самую длинную поэму Вордсворта «Прелюдия» (1805). Поэт вспоминает, как в детстве мчался по льду на коньках и как от резкой остановки возникал головокружительный оптический эффект, – казалось, мир вокруг еще охвачен стремительным движением.

- Мне нравилось, отстав, на всем ходу

- Остановиться – редкие утесы

- Еще неслись навстречу будто вместе

- С землей, что свой заканчивала круг[15].

Вордсворт много ходил пешком и к шестидесяти годам, как подсчитали дотошные биографы, прошел почти 300 тысяч километров. Все перечисленные путешественники – типичные романтики, повсюду искавшие острых, экстатических ощущений.

В творчестве романтиков своеобразно преломились злободневные идеи из области науки, образования и политики той эпохи. Роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818) – не что иное, как научная фантастика, удачно вписавшаяся в романтический канон. Если ученый эпохи Просвещения – это прежде всего терпеливый наблюдатель, то доктор Франкенштейн натура страстная, одержимая возвышенным стремлением создать из неживой материи нового, идеального человека. Швейцарский педагог-романтик Иоганн Генрих Песталоцци (1746–1827) утверждал, что никакие учебники не могут заменить личных наблюдений. Ребенок постигает мир благодаря своим ощущениям (точно по Юму). Песталоцци призывал наставников не забывать о том, что каждый ребенок неповторим – очень романтическая идея – и нужно хорошо понимать особенности индивидуального восприятия. Его метод получил широкое признание, и к 1830 году с неграмотностью в Швейцарии было покончено. По системе Песталоцци учился в школьные годы Альберт Эйнштейн, отсюда все его знаменитые «мысленные эксперименты», основанные на визуализации идей и моделей.

Что касается политики, то драма французской революции и ее повестка – борьба с сословными привилегиями – давали романтикам богатую пищу. Интерес к простому человеку и неприятие городской жизни сближали их с народными движениями, с борьбой за гражданские права. Они придерживались либеральных взглядов, но в своей неодолимой тяге к крови и почве становились попутчиками националистов, которые в то время начали заявлять о себе, воздействуя как на правый край политического спектра, так и на левый.

Ну и конечно, была еще романтическая музыка. Только вот уместно ли в книге о визуальном восприятии отвлекаться на чисто звуковую форму искусства? Ответ – да. Сама по себе невидимая, музыка рождает в нашей голове образы и порой, подобно литературе, отталкивается от зримых явлений. Романтизм – это культ недосягаемого, и в каком-то смысле всякая музыка по своей природе романтична.

Достаточно вспомнить поездку двадцатилетнего немецкого интеллектуала Феликса Мендельсона на удивительный шотландский остров Стаффа 8 августа 1829 года.

Погода была штормовая, Мендельсон страдал от морской болезни, но не остался равнодушным к чудесному творению природы. Его спутник Карл Клингеманн писал: «Многочисленные колонны словно трубы исполинского органа, черного, гулкого, звучащего без всякой цели, в полном одиночестве, посреди серых вод внутри и снаружи». Эта знаменитая пещера в отвесной скале и впрямь выглядит как окаменевший церковный орган, навеки прикованный к морскому дну. Давайте представим себе, что Мендельсон и Клингеманн – пассажиры той маленькой лодки, которую мы видим на гравюре: они вплывают под каменные своды и с изумлением смотрят на обступившие их базальтовые столбы, не зная, с чем сравнить необычное зрелище – с интерьером готического собора, чревом кита, Мескитой в Кордове? Гигантские колонны кажутся рукотворными и то же время безучастными, как калы-останцы в американской Долине памятников.

На этом этапе своей биографии вундеркинд Мендельсон, к первым композиторским опытам которого благосклонно отнесся Гёте, был уже автором десятков музыкальных сочинений. Фингалова пещера в штормовой день вдохновила его на новую композицию – одиннадцатиминутную концертную увертюру «Гебриды, или Фингалова пещера», один из его бесспорных шедевров. «Чтобы ты поняла, какое необыкновенное впечатление произвели на меня Гебриды, шлю тебе нотную запись того, что пришло мне там в голову», – написал он в письме сестре Фанни.

Вторя природе, в музыке волна за волной рождаются новые темы, то величаво-спокойные, то мятежные. Мендельсон переводит зрительные образы на язык звуков, добиваясь предельно возможной «адекватности перевода». Какими доступными мне музыкальными средствами, словно спрашивает он себя, я мог бы создать эквивалент увиденного? На протяжении многих лет музыканты, в каких бы жанрах они ни работали, будут снова и снова решать эту задачу. 21 апреля 1915 года финский композитор Ян Сибелиус увидел в небе над озером шестнадцать лебедей, вдохновивших его на создание финала Пятой симфонии ре-бемоль мажор, с его «лебединым гимном», в котором главную тему ведут валторны. В 1930-х Абель Меерополь увидел фотографию Лоренса Бейтлера, на которой толпа белых жителей городка Марион в Индиане линчует двух чернокожих, и, потрясенный, написал песню «Странные плоды» (Strange Fruit) – в исполнении Билли Холидей она превратилась в гимн протеста, гимн отчаяния и гнева. В 1962 году Боб Дилан написал «Пока я жив, останусь на земле» (Let Me Die in My Footsteps), вспомнив, как двумя годами раньше целый час с удивлением наблюдал за строительством бомбоубежища на окраине небольшого американского города: эта картина надолго застряла в его памяти. В 1964 году французская певица Барбара записала песню «Нант», поэтично описав печальное утро в городе, куда она приехала проститься с умирающим отцом. В 1966 году Леонард Коэн, очарованный танцовщицей Сюзанной Вердаль из монреальского джаз-клуба, написал стихотворение «Сюзанна», вскоре положив его на музыку. В 1977 году в Берлине, увидев, как продюсер Тони Висконти целует девушку на фоне Берлинской стены, Дэвид Боуи написал песню «Герои». В 1982 году на фестивале «Голландия» состоялась премьера пьесы-концерта-балета Филипа Гласса: на создание музыкальной драмы его сподвигли фотографии Эдварда Майбриджа.

Все эти «звукоживописцы» находились, условно говоря, в одной лодке с Мендельсоном под сводами Фингаловой пещеры. Природа, рабство, труд, город, молодость, любовь, разделяющая людей стена, фотография. В истории музыки подобных встреч с видимым миром не счесть. Лейтмотивом для них может служить название знаменитой мечтательной песни в исполнении Роберты Флэк – «Едва увидела тебя» (The First Time Ever I Saw Your Face).

Зверинцы

В путешествии к Фингаловой пещере Мендельсона привлекал среди прочего элемент опасности. Жизнь в Европе мало-помалу становилась все более спокойной и предсказуемой, поэтому романтики устремлялись в иные края, к иным ландшафтам с экзотической флорой и фауной. Как мы уже знаем, зрительный контакт с представителями других биологических видов был для первых людей бесценным уроком, шагом на пути к развитию сознания, толчком к возникновению культуры животноводства. С ростом городов межвидовые связи начали ослабевать. Человек стал отлавливать диких животных и выставлять их напоказ, главным образом в качестве атрибута императорской роскоши. Чем больше жизнь правителя замыкалась в стенах дворца, чем больше слоев отделяло его цитадель от аграрного мира за крепостными стенами, тем больше животные утрачивали свою первоначальную функцию – служить рабочей скотиной или источником пищи. Во многих культурах отдельные животные – птицы, жуки, быки – символизировали божественное начало, и в большинстве культур существовала практика ритуальных жертвоприношений, но если оставить в стороне бога и еду, то диких животных, вырванных из привычной среды обитания и явленных в новом качестве, превращали в зрелище – объект для разглядывания и развлечения. Аристотель держал зверинец скорее в образовательных целях. В римском Колизее гладиаторские бои с участием львов и прочих диких зверей удовлетворяли настоятельную потребность публики смотреть на кровопускание. Не сумев исполнить свою мечту увидеть живого носорога, доставленного в Португалию из Индии в 1515 году, Альбрехт Дюрер сделал свою знаменитую гравюру по дошедшим до него описаниям и наброскам. В результате возникло полуреальное-полуфантастическое существо, общими очертаниями и массивностью похожее на настоящего носорога, но закованное в латы, точно средневековый рыцарь.

Уже в начале XIX века зверинцы перестали быть развлечением только для избранных. Тяга Просвещения к знанию и романтическое бегство от обыденности слились и дали воображению двойной импульс. После французской революции версальский зверинец стал более доступен для публики. Дворцовый парк, с его регулярной, геометрической планировкой, подвергся романтическим, в духе живописи Каруса, преобразованиям: в новом зоологическом саду животные должны были выступать на фоне живописных декораций – зеленых зарослей и скал. У посетителей глаза разбегались. Один из первых современных зоосадов, устроенный в лондонском Риджентс-парке в 1826 году, был в полном смысле многоцелевым. Светский променад, публичное увеселение, «путешествие» по экзотическим уголкам земли, яркое зрелище. Совсем не элитарное, скорее массовое развлечение, возникшее в кильватере промышленной революции, благодаря которому люди всех сословий могли заглянуть в глаза диковинным существам из дальних краев, – развлечение с явными архетипическими признаками. В последующие эпохи стремление обустраивать зоологические сады так, чтобы прежде всего потакать желаниям зрителей, а не печься о тех, на кого они приходят посмотреть, сочтут большой ошибкой, но в XIX веке вся планировка была подчинена зрелищности, то есть шла от человека, смотрящего на животных.

«Эра поисков» запомнится еще и человеческими зоопарками, где люди смотрели на людей, занятых повседневными делами или просто выставленных как курьезный экспонат. Смотрящий имел полное право смотреть; «экспонат» не имел права уклониться от взгляда смотрящего. Уроженец Коннектикута Ф. Т. Барнум вовремя смекнул, что на ненасытном желании людей «посмотреть» можно неплохо заработать, и стал за деньги показывать сиамских близнецов, Чанга и Энга Банкеров. В 1876 году немец Карл Хагенбек распорядился доставить ему из Судана группу нубийцев для показа в европейских столицах. В сущности, это разновидность все той же работорговли – только посмотрите на эту редкую фотографию, на весь этот театрализованный зоопарк!

До блеска начищенные туфли (справа) указывают на определенное общественное положение зрителей; их лица размыты из-за слишком длительной выдержки при фотосъемке, – вероятно, зрители вертели головой, обмениваясь впечатлениями от увиденного. Слева, на противоположной стороне от диагонали низкого барьера, – нарисованная красками диорама: африканская деревня на краю тропического леса, а на ее фоне – собственно экспонат, симулякр «обычной» деревенской жизни. Раздетым почти догола человеческим существам, о чьем достоинстве никто не вспоминает и попросту не думает, приказано сидеть там и притворяться «самими собой», живущими своей нормальной жизнью.

Встречались ли они глазами со зрителями хотя бы на миг? И если да, какие мысли возникали у тех и других? Неужели у обладателей начищенных туфель ни разу не шевельнулась совесть? Вероятно, нет, ведь исходя из понятий того времени они свято верили в то, что вправе разглядывать «других». Это позорная изнанка романтизма. Призыв «назад к природе» подразумевал, что нам есть чему поучиться у тех, кто живет за пределами индустриального, просвещенческого мира, но чему учит такое разглядывание? Люди в левой части фотографии в физическом отношении мало чем отличаются от тех, что справа, хотя психологическая дистанция между ними огромна. Даже жительницы Дублина, торопливо проходящие мимо нищенки на мосту, внутренне ближе к ней, чем зрители в человеческом зоопарке к экспонатам-африканцам. На Всемирной выставке 1889 года в Париже не менее 400 аборигенов предстали на обозрение 28 миллионам зрителей.

В 1810 году Сару (Саарти) Баартман, двадцати одного года от роду, обманом увезли из Южной Африки в Лондон, где сперва отдали в прислуги, а потом стали показывать за деньги в зоопарках. Этой сомнительной чести Баартман удостоилась благодаря генетическим особенностям своего тела – необычайно пышным, выпирающим ягодицам (такое строение описывается термином «стеатопигия»). Фигурки доисторических богинь – символы плодородия – часто демонстрируют аналогичные формы. В центре Лондона, на Пикадилли, она сидела в клетке практически нагишом. В Париже ее поместили в клетку по соседству с носорогом и для пущего сходства заставляли вставать на четвереньки. Когда она умерла, в двадцать шесть лет, ее скелет, мозг и половые органы стали экспонатами парижского Музея человека. Из экспозиции их убрали только в 1974 году. Нельсон Мандела обратился с просьбой вернуть ее останки на родину. Прошло восемь лет, прежде чем Франция согласилась с ними расстаться, уж очень не хотелось французам «создавать прецедент».

Парижский морг

Как это похоже на сцену в человеческом зоопарке!

Мы снова в Париже XIX века. Снова вид сбоку. Снова пространство изображения разделено диагональю барьера. Снова прилично одетая публика в правой части завороженно смотрит на раздетых людей в левой. Одежда этих раздетых висит на веревке над ними, словно для того, чтобы подчеркнуть их недавний уход с земли, оставшейся в распоряжении тех, кто стоит справа. Их раздели догола и под верхнюю часть тела подсунули подпорку для пользы смотрящих. Причинное место прикрыли досками, дабы не нарушать приличий и не позволить никому усомниться в том, что сей аттракцион устроен исключительно во благо просвещения.

Открытый для посетителей с раннего утра до темноты, семь дней в неделю, в самом центре города – позади собора Парижской Богоматери, – морг пользовался большой популярностью, это был специфический театр, где зрители могли совершенно бесплатно смотреть на мертвецов, часто неопознанных, разглядывать их как товар в витрине магазина. Можно сказать, что парижский морг был прообразом буржуазных торговых пассажей, по которым зеваки будут фланировать часами. До 40 тысяч посетителей, группами по 50 человек, ежедневно проходили по залам морга. В первые десятилетия своего существования морг не был оборудован холодильными установками, тела орошались холодной водой, отчего раздувались и блестели, точно полированный мрамор. Через три дня тело начинало разлагаться, и его заменяли другим.

В начале XIX века если вы доживали до зрелого возраста, то, еще не достигнув сорока, хоронили своих родителей. Могли схоронить и собственного ребенка. Такие смерти чаще всего случались дома. Да и публичные казни в то время еще практиковались, так что зрелище смерти никому не было в диковинку. Тем не менее люди шли смотреть на мертвецов. Вероятно, феномен парижского морга объясняется самим духом времени, в котором превалировал элемент коллективности, публичности.

Даже сегодня в некоторых культурах – можно вспомнить ирландские «поминки» (бдение у гроба покойного) или церемонию кремации у индусов – усопших принято выставлять на обозрение родственников и друзей; но в западном мире люди видят покойников гораздо реже, отсюда та внутренняя дилемма по поводу фотографии, сделанной с помощью мобильного телефона, о которой я рассказал в предисловии. Большинство мертвецов в старом парижском морге были людьми без имени – их подобрали на улице или выловили в Сене; часто это были проститутки или бездомные (когда средневековый Париж превратили в город больших бульваров, многие лишились крова). Так или иначе, они унесли с собой свою тайну. И вот вы вглядываетесь в их лица, раны на теле, свисающую сверху одежду, дешевые брошки и стоптанные башмаки – и начинаете играть в Шерлока Холмса. Однако, точно так же как и вид разрушенного здания, вид разрушенного тела у большинства людей вызывал и вызывает непроизвольное физическое содрогание. Ведь это напоминание о смерти, memento mori, пусть и в форме безобидного щекотания нервов, но все же предостережение не играть с судьбой, удар по ощущению, будто твоя жизнь неподвластна времени и будет длиться вечно. В праздном разглядывании мертвого тела есть что-то запретное. Такой опыт может приводить к разным результатам – к определенной душевной работе, к тому, чтобы сделать шаг по преодолению страха смерти, к пониманию, что все мы под Богом ходим, к состраданию, к нездоровому эротизму… Но это всегда взгляд за рампу, в бесконечность, туда, где твои суетные устремления уже не играют роли. Провидческий взгляд – взгляд в ничто, в пустоту, в бездну.

Америка

Бездна манила романтиков и всюду мерещилась им. В истории Соединенных Штатов Америки XIX века, с самого его начала, центральное место занимает такая мнимая непустая пустота, как западный фронтир – граница освоенных американцами земель. Русло реки Миссисипи разделяет территорию Америки на восточную треть и западные две трети. Для европейских поселенцев, прибывших из Старого Света, это была граница между восточным «здесь» и западным «там». Пограничная река, подобно диагонали на фотографиях человеческого зоопарка и парижского морга, служила барьером, за который не следует заходить, но поверх которого можно смотреть. Восток рисовал себе образ Запада, и этот умозрительный образ получил отражение на полотнах художников, а впоследствии, с появлением кинематографа, в вестернах.

Образы складываются из фактов. В 1803 году Франция, которой срочно нужны были деньги на продолжение военных кампаний, продала Соединенным Штатам принадлежавшую ей обширную область к западу от Миссисипи – Луизиану – за 80 миллионов франков. Территория Америки увеличилась вдвое. Зверобои-трапперы двинулись на запад добывать бобров – в Европе тогда была повальная мода на бобровые шапки. Постепенно они осваивали равнинную часть нового Запада и его пограничную стену – Скалистые горы. Позже их маршрутами прошел американский пейзажист немецкого происхождения Альберт Бирштадт, благодаря которому у нас теперь есть зрительное представление об этих путешествиях. Его картина «Западный путь. Скалистые горы» (бумага, масло) производила на зрителей необыкновенное впечатление. Фургон поселенцев пытается одолеть крутой подъем. Они забрались уже так высоко в горы, что полоса леса вот-вот останется внизу. Они двигаются на запад – к левой стороне картины: именно в этом направлении двигались все прибывавшие в Америку из Европы. Весь свой скарб они везут с собой в фургоне. Кроме них, кругом ни души. Они одни в своей эпической одиссее. Никто не наметил для них маршрут, не определил конечную цель. Они могут поселиться, где захотят, или скитаться всю жизнь. Во всем этом есть величие, словно в пейзаж проник германский дух. И Скалистые горы похожи на Альпы.

Альберт Бирштадт. Западный путь. Скалистые горы © Private Collection / Bridgeman Images