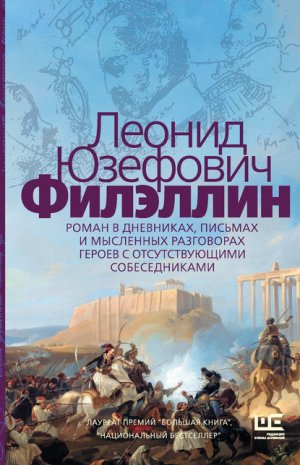

Филэллин Юзефович Леонид

Читать бесплатно другие книги:

В сборнике представлены доклады и сообщения известных белорусских, российских и украинских исследова...

В книге описаны все встречающиеся манипуляции: между руководителями и подчиненными, женщинами и мужч...

Все-таки есть свои преимущества у жизни в захолустье. Меньше людей — меньше неудобных вопросов. Прав...

Любовь, как много смысла в этом слове: это и страстные поцелуи, и бешеная страсть, и множество интим...

В хорошем произведении персонажи изображены настолько точно, что кажутся реальными людьми. Они по во...

«Дом голосов» – новый бестселлер Донато Карризи, короля итальянского триллера.Пьетро Джербер – психо...