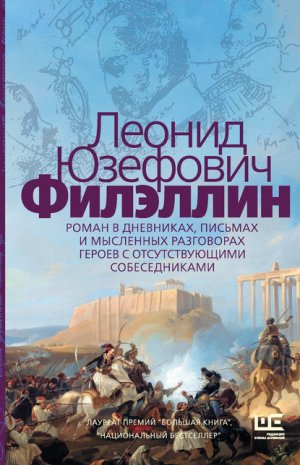

Филэллин Юзефович Леонид

Государь исходит из того, что Порта не смирится с нашей свободой, а мы – с тем положением, которое существовало до восстания; нужен, значит, средний вариант. Его мания – везде искать среднюю линию. Еловский усматривает в этом проявление мудрости, я – усталость от жизни. Когда и султан, и Англия, и наше правительство в Навплионе отвергнут его проект, он сочтет себя оскорбленным в лучших намерениях, демонстративно умоет руки и с чистой совестью продолжит выращивать землянику, молиться по три часа кряду, штудировать “О подражании Христу” Фомы Кемпийского или обустраивать заведенную для него в Царском Селе образцовую ферму с тирольскими коровами. Его сердце принадлежит этим мирным животным. Двуногие и безрогие ему надоели.

Говорят, голова у него увенчана таким же украшением, как у его фавориток. Вначале ему наставила рога императрица – в отместку за то, что он отлучил ее от ложа, позднее – Мария Нарышкина, которую он на это ложе увлек. Разочарование в женщинах ведет его к аскетизму, а присущая ему в последнее время забота о чистоте души ничего хорошего нам не сулит. Его мания – никому не быть судьей; война вызывает в нем отвращение. В позапрошлом августе исполнилось десять лет со дня битвы при Бородине, вся Россия отмечала эту годовщину, в церквах служили молебны, в каждом доме оплакивали погибших, – но государь остался безучастен к чувствам подданных и не изменил обычного распорядка дня. Многие ему этого не простили.

Он воспитан в православии, но наши обряды и предания волнуют его не больше, чем деятельного мужчину – воспоминания детства. Еще совсем недавно сильное влияние на него имела баронесса Криднер, мечтающая о соединении христианских церквей, – и, хотя единство нашей с ним веры ему небезразлично, не этим определяются его поступки. Рассудительность – не добродетель, а чувства в нем угасли. Правда, как христианин он не полностью разделяет те принципы, которыми руководствуется как царствующий монарх, а подобная раздвоенность души чревата телесными недугами. Это единственное, на что можно надеяться. Детей у него нет, наследником является великий князь Константин Павлович, но едва ли в ближайшее время мы увидим его на троне.

Государь любит похвалиться своей выносливостью, охотно рассказывает, как на Крещенье, при 16 градусах мороза, принимал парад в одном мундире, а зимой 1812 года проехал в открытых санях из Петербурга в Вильну, – но его здоровье не так крепко, как ему хочется думать. Хотя оно и не настолько плохо, чтобы ожидать резкого ухудшения.

Мы, врачи, знаем: не болезнь влечет за собой смерть, напротив – смерть высылает впереди себя болезнь как вестника своего скорого прихода. Пока что я не вижу такого гонца среди досаждающих государю мелких недугов. Загадочная рожа у него на голени бесследно исчезла по дороге от Перми до Москвы.

Я регулярно доношу в Навплион о состоянии его здоровья, но сомневаюсь, чтобы мои отчеты кому-то пригодились. За последние полтора года власть там сменилась неоднократно, на всех должностях – другие люди. Фабье перестал отвечать на мои письма, а те, кто теперь читает их вместо него, если только сразу не выбрасывают, не очень понимают, кто я и для чего нахожусь в Петербурге. Ни один из них меня сюда не посылал, соответственно, никто не дает мне никаких поручений. Все мои обязательства – перед самим собой.

Прежние инструкции потеряли смысл, новых я не получаю и чувствую себя как мореплаватель, из кругосветного плавания пишущий письма оставшейся дома невесте, которая давно вышла замуж за другого. Плевать ей на его описания туземных обычаев и заморской фауны.

Казенные письма быстро ходят, да их долго пишут. Брату вашему из Перми не скоро отписали про вашу смерть, но с того дня, как его письмо из Казани ко мне пришло, дня не было, чтобы я с вами не разговаривала. Вечером, прежде чем лечь, в темноте встану перед картиной, которую вы корневатиком обрамили, лучину к ней поднесу, повожу ею из стороны в сторону, посмотрю, как крепость на горе в тенях и в пламени плывет, а после, в постели, закрыв глаза, воображаю, что вот поднимаюсь наверх, вхожу в ворота. Думала, душа моя, отлетев во сне, с вами там повстречается. Сновидения и те края, где вы пребываете, Господь ткет из одной пряжи, одно перетекает в другое, но город ваш не раз во сне видела, а вас в нем – нет. Потом уж подумала, что душе вашей летать туда стало незачем. Это она из юдоли земной воспаряла на ту гору, а у престола Господня ей без того хорошо.

А теперь всё переменилось.

Осенью еще, в самые грязи, приезжал ко мне майор Чихачев с поручиком Перевозчиковым и двумя горными солдатами, но я тогда не поняла, для чего. В дому всё обыскали, в стайку ходили, в подпол лазили, в старой и новой бане смотрели, – а что ищут, не сказали. Спросила, так ответ был, что меня не касается. О смерти вашей я тогда не знала и решила, что хотят найти против вас какую-то улику, вещь или бумагу, про которую Чихачев думает, будто вы ее у меня в дому или на дворе спрятали.

А сегодня один приехал, без солдат. Велел Феденьку с бабкой удалить, дверь за ними закрыл, крючок накинул.

“Жаль мне тебя, – говорит. – Хочу тебе что-то сказать”.

Я его пригласила присесть к столу, но он не захотел. Снял с божницы образ Пречистыя Богородицы и приказал целовать его на том, что никому не скажу, что он сейчас мне скажет.

Сам хмурится – а у меня на сердце вдруг весело стало, как в мои молодые годы. Беру икону и улыбаюсь.

Чихачев, как в Перми, когда мы с ним с гауптвахты выходили, спрашивает: “Чему радуешься?”

“Вас, доброго человека, видеть”, – отвечаю.

Повторила за ним его слова, приложилась к иконе, поставила ее на место и стою, жду.

Он говорит: “Не умер твой Григорий Максимович”.

Я, словно того и ожидала, не удивилась нисколько.

Говорю: “И где он?”

“Не знаю”, – отвечает.

“Кто ж знает?” – спрашиваю.

А он: “Если ты не знаешь, то никто”.

Тут только я поняла, зачем он осенью с солдатами приезжал, кого искали. Он и те, кто над ним, устрашились наказания, что вас не устерегли, ну и донесли начальству, будто вы померли.

Чихачев меня о чем-то спросил, я вижу – губы у него шевелятся, а о чем говорит, не слышу ни слова. Сердце в ушах молотом бухает, в голове одно: не приведи господи, найдут они вас. Что эти ироды с вами сотворят, если поймают, куда загонят, чтобы их обман не раскрылся, боюсь и подумать. Вижу, вы спите, а медвежья лапа из огня вылезла и ползет вам к горлу.

Как вышло, что вы пропали, Чихачев не сказал, а я с расспросами к нему не полезла. И так-то открыл мне, чего по службе открывать не должен, – на что его смущать?

Крест перед ним поцеловала, что знать не знаю, где вы есть, и молчу. Он без меня Феденьку с бабкой порасспрашивал, думая у них насчет вас что-нибудь выведать, но ничего не узнал, простился со мной, сел в сани, полость набросил и укатил.

Я на иконе присягнула, что никому не скажу, о чем он мне сказал, но и без того не проговорилась бы даже родной матери. В молчании, как на леднике, всё сохраняется без порчи, а сболтнешь хоть кому – и начнет подгнивать. Заглянешь потом себе в душу – и той радости, что в ней была, нету.

Феденька с бабкой уснули, я оделась, вышла в огород. Темно, тихо, лишь мороз трещит. Мысль о вас во мне толкается, как дитя во чреве, греет на морозе. Небо в звездах, и у меня в душе звездочка мерцает. Надеждой себя не распаляю, понимаю, что ждать особо нечего – письма не пришлете, чтобы его на почте не переняли и не прознали, где вы прячетесь, а что когда-нибудь, пусть не скоро, с верным человеком известите о себе и позовете нас с Феденькой к вам ехать, в это мало верю. Путь сюда вам заказан, но и постоять так, помечтать, как соскучитесь обо мне и приедете хоть одну ночь со мной переночевать, – тоже утешение. Вы, думаю, и в темноте улицей идти побоитесь, чтобы собаки не забрехали, зайдете с огорода. Тут-то я вас и встречу.

9 февраля, возле пяти часов утра, с шестью нижними чинами, умеющими держаться в седле, поручиком Перевозчиковым и проводником я выехал с места нашей последней ночевки в направлении озера Увильды. Ехать предстояло около двадцати верст. Мы с Перевозчиковым были вооружены пистолетами, а пятеро из шести солдат – ружьями. Оружия не имел один Ажауров, мосцепановский дружок и благодетель. Из-за полной непригодности к военной службе я сделал его своим денщиком.

Донесение о скрывающемся в этих краях неизвестном бродяге поступило на прошлой неделе. Сообщалось, что он, выходя из лесу к местным кержакам за крупой, мукой и охотничьим припасом, расплачивается с ними не деньгами и не беличьими шкурками, а берестяными квитками с оттиснутой на них печатью в виде овала с буквами Г и М внутри. За эти филькины грамоты кержаки снабжают его провиантом и порохом. Он им головы задурил, будто ассигнаций скоро в ходу не будет, все будут свезены в одно место и сожжены, а медь и серебро станут выдавать в обмен на такие вот бересты. Якобы государь тайно в старую веру перешел – это из того видно, что никониане упрашивают его встать за греков против турок, а он не хочет. “Научили, – говорит, – собаку Никона порушить на Руси благочестие, пусть же наказаны будут через султана!”

Кто, кроме Мосцепанова, такое выдумает? Оголодал, ну и сочинил, будто, когда государь в раскол перекрещивался, его нарекли новым именем, оно этими буквами на печати знаменуется и объявлено будет в свое время. До того никому его знать нельзя.

Березовой корой не все соблазнились. Один, возжелав награды менее эфемерной, выследил беглеца и донес, где он прячется, Кыштымскому горному исправнику. Доносчик получил пять рублей, а за два фунта пороха для своей фузеи времен царя-антихриста согласился быть моим проводником. Найти в нем кержацкого Сусанина я не боялся, а то он бы не стал предупреждать меня, что у Мосцепанова есть ружье.

Под утро мне не спалось, он тоже сидел у печки, строгал палочку, бросая стружки в огонь. Я начал расспрашивать его об их вероучении, но узнал одно то, что они собак не держат и зайчатину не едят, потому как собака нечиста, а у зайца лапа без копыта.

“А попадись вам черт, слопали бы и из копыт холодец сварили?” – спросил я.

Он промолчал. Ответить утвердительно не мог, а сказать “нет” было ниже его достоинства.

Вышли на двор, где меня поджидал Ажауров. У него всегда есть в запасе хлебные горбушки. В Перми он одаривал ими Мосцепанова, сейчас одну скормил моей лошади, другую – своей.

Перевозчиков похлопал ее по тощему боку со словами: “Добрый у тебя конь. По бокам желобья, на спине – жердь”.

Никто даже не улыбнулся, хотя его насмешки над малахольным Ажауровым пользуются успехом у солдат. Засмеялся только сам Ажауров, еще не понявший, что как мой денщик мог бы этого и не делать. Хозяин отворил ворота, мы выехали за околицу, и я вновь отметил, что зима нынче – азиатская: снега мало, землю не покрыло, а морозы большие.

Ночь была лунная, кое-что видно было даже под елями. Через час лесная тропа привела нас к какой-то речке, чье имя или не было названо проводником, или я его забыл. Оба берега затянуло льдом, но между припаями текла вода. Над ней стеной стоял парной туман. Кержак сказал, что здесь на дне выходят горячие ключи.

Лошади были кованы на летние подковы без шипов. На льду ноги у них разъезжались, а вода местами доходила им до полубока, тем не менее речку они кое-как перебрели. Я вздохнул с облегчением, но тут обнаружилось, что одна из них оставляет за собой кровавый след. У нее был рассечен соколок на правой задней ноге. Вероятно, поранилась краем ледовой кромки. Хромая лошадь замедлила бы наше движение, пришлось отправить ее назад вместе с седоком. Перевозчиков взял его ружье.

Вдобавок самый молодой солдат при переправе начерпал полные катанки. Они обледенели, грозя ему потерей пальцев. Я его пожалел и оставил на месте, чтобы он мог развести костер. Теперь нас осталось семеро, считая меня. Восьмую лошадь вели для Мосцепанова.

Вскоре тропа потерялась, но после недолгих поисков снова нашлась и уже не пропадала до конца пути. Ели обступали ее всё теснее, мы спешились и пошли гуськом, ведя лошадей в поводу. Начали попадаться камни, тропа забирала в гору. На подъеме я не ожидал, что лес вот-вот кончится, ничто не предвещало близость опушки. Деревья не редели, подлеска не было, полого уходящая вверх поляна открылась перед нами почти внезапно.

Резкий перепад между лесной темнотой и чуть брезжившим на открытом пространстве предутренним светом на мгновение заставил меня подумать, что ночь позади, рассвет уже наступил. С той мнимой ясностью, которая сопутствует фантазии, когда она опережает зрение, я увидел эту поляну целиком, до самого дальнего края. Как ранней весной, снег здесь лежал длинными островами среди прядей прошлогодней травы, но был не рыхлый, а сухой и скрипучий.

В центре поляны темнел почти правильный еловый круг над невидимым отсюда, но угадываемым провалом в земле. На Урале почвы каменисты, под ними часто есть пустоты. Обрамляющие их круги из берез или елей в народе называют ведьмиными кольцами.

Кержак сделал нам знак остановиться. Пока мы молча ждали его решения, где-то близко заухал филин. Перевозчиков со значением поглядел на меня. Я догадался, о чем он думает, и сказал: “Не бойся, дворяне филином кричать не умеют”.

За поляной опять начинался лес. Небо в той стороне было светлее, чем над нами, на нем чернели верхушки елей. Очевидно, там проходил гребень увала, уж очень отчетливы были эти зубцы.

“Тут он, – определил наконец кержак. – Дымом пахнет”.

Отсутствие у них в деревне собак выработало в нем собачий нюх, а позже я убедился в его бесстрашии. Неупотребление в пищу зайчатины тоже пошло ему на пользу.

Он указал, куда смотреть. На противоположном краю поляны еле выступало из рассветных сумерек охотничье зимовье или, как говорят на Урале, балаган. Это и было убежище Мосцепанова.

Топотом или нечаянным ржанием лошади могли выдать нас раньше, чем нужно, а при погоне в этих чащобах толку от них всё равно не будет. Я велел оставить их на месте. Дальше двинулись пешком. Для скрытности следовало идти к зимовью в обход, вдоль опушки, но я решил этим пренебречь.

Ружья зарядили еще в лесу. Приказ был не стрелять без моей команды, но и тогда целить мимо или, на худой конец, по ногам. Из Перми мне намекнули, что за смерть Мосцепанова никто с меня не спросит, но брать грех на душу я не хотел и собирался под конвоем отослать его в губернию, хотя что там с ним будут делать, с живым, когда он по всем бумагам четыре месяца как мертв, понимал не впоне. Убить, конечно, не убьют, скорее всего Тюфяев с Барановым, желая спать спокойно, под чужим именем зашлют его в Сибирь, и пусть там доказывает, что он – не он. Кто ему поверит? Фальшивого человека проще сделать, чем фальшивую ассигнацию.

Ближе к середине поляны я понял, что, если и дальше идти так, как идем, ведьмино кольцо останется от нас по левую руку. Я принял левее, остальные двинулись за мной. Говорят, такие круги грозят несчастьем, и чтобы его избежать, нужно оставлять их по ходу движения справа от себя. В минуты опасности все суеверны.

Зимовье приближалось, я мог рассмотреть низкий сруб из бревешек, какие человеку по силам ворочать в одиночку, кровлю из жердей с настеленным сверху лапником, не пожухшим, а свежим. Это был верный знак, что избушка обитаема. Волоковая щель чернела под крышей. Двери не видать; она, очевидно, была прорублена с торца, но с какого именно, я не знал, поэтому в сотне шагов от цели разделил мой отряд надвое – сам с кержаком, Ажауровым и еще одним солдатом начал обходить зимовье справа, а Перевозчикова с оставшимися двумя послал зайти слева.

Дверь оказалась на моем направлении. Она была не дощатая, а из тонких неокоренных лесин. Дождавшись Перевозчикова с его людьми, я приказал ему открыть дверь, но не входить, и приготовился при ее открытии сразу подать голос. Уверен был, что Мосцепанов по голосу узнает меня и стрелять не станет.

Перевозчиков решительнее, чем требовалось, шагнул вперед, и как назло под ногу ему подвернулась глызка смерзшегося снега. Нога поехала на ней, он раскорякой ткнулся плечом в дверь. Едва не в тот же момент она приотворилась с другой стороны и мгновенно захлопнулась. Послышался стук подпирающей ее жердины. Солдаты навалились всей кучей, но изнутри грохнул выстрел. Брызнуло щепой. Дуло ружья прижато было к узкой щели между лесинами. Оказавшийся прямо перед ней Ажауров взвыл и схватился за живот.

В голове у меня взорвались слова, которыми Мосцепанов ругался когда-то в кабинете Сигова. Они крепко засели в памяти. Вот старый дурень! Теперь ему не миновать было каторги.

Перевозчиков пальнул в дверь из пистолета, сделав это без моей команды, но я смолчал. Пролившаяся кровь давала ему право так поступить. Выстрелив, он отскочил в сторону, чтобы не угодить под пущенную сквозь щель вторую пулю, хотя так быстро перезарядить ружье Мосцепанов не мог. Солдаты прыснули кто вправо, кто влево. Кержак, волоча за собой страшно кричащего Ажаурова, отошел последним.

Все взяли ружья наизготовку. На всякий случай я повторил приказ метить Мосцепанову в ноги, если он выскочит и попробует скрыться в лесу, но не верил, что при его увечье он на это решится. Внутри не раздавалось ни звука.

“Вроде попал”, – сказал Перевозчиков, не торопясь, впрочем, проверить, действительно ли его выстрел достиг цели.

Волоковая щель, через которую тоже можно было стрелять, располагалась на другой стороне сруба. Мы вернулись к зимовью, встав справа и слева от двери и не сводя с нее глаз. Ажауров продолжал кричать, но раздеть и перевязать его не было возможности. Я нервничал, не понимая, умирает он или, напротив, рана не опасна, коли ему хватает сил на такие вопли. Мне слышалась в них жалоба на неблагодарность человека, которому он не сделал ничего, кроме добра, а тот всадил в него пулю.

Никому в голову не пришло, что Мосцепанов может выбраться наружу через кровлю. Мы столпились под самой стеной, слишком близко к ней, чтобы заметить происходящее наверху.

Глухой звук, с каким человек спрыгивает с высоты на землю, явился для нас полной неожиданностью. Лишь потом, зайдя в зимовье, я представил, как всё произошло – хозяин залез на чурбак, служивший ему столом, осторожно снял с кровли и спустил вниз пару жердей, так же бесшумно раздвинул покрывавший их лапник, подтянулся на руках и спрыгнул не с того торца, где мы его караулили, а с противоположного.

Кержак со своей фузеей оказался проворнее всех и успел заслонить ему путь к лесу. Осадив, беглец бросился через поляну в обратную сторону – туда, где находились наши лошади. Я машинально отметил, что ведьмино кольцо должно остаться слева от него.

Вдогонку загремели выстрелы. Не стрелял один кержак. Никаких личных счетов с Мосцепановым он не имел, к тому же у солдат порох и пули были казенные, а у него – свои.

По направлению ружейных стволов я понимал, что приказ целить в ноги не исполняется, но одернуть стрелков не успел. Бежавший споткнулся и вниз лицом повалился на снег.

Его поза издали сказала мне, что он мертв.

Мы гурьбой кинулись к нему. Он лежал вниз лицом, зипун у него на спине в двух местах был разорван пулями. Солдаты перевалили его с живота на спину, и я увидел, что это не Мосцепанов.

Вместе с тем убитый был мне знаком. Перевозчиков тоже сразу его узнал. Перед нами лежал не кто иной, как кыштымский смутьян Климентий Косолапов. В прошлом году его из екатеринбургского острога пересадили в одиночную камеру на Монетном дворе, там он дождался весеннего тепла, разломал решетку на окне, придушил часового и был таков. Силой его Бог не обидел.

“Он?” – спросил я у кержака.

Тот подтвердил, что выследил именно этого человека.

“Что же ты, – укорил я его, – не сказал, каков он из себя?”

“Вы не спрашивали”, – отвечал кержак.

Крыть было нечем. Принесенный им кусок бересты с памятным оттиском не оставлял сомнений в том, кому принадлежит печать. Расспрашивать о приметах ее владельца я счел излишним, но мое упущение меня скорее радовало. Вина за побег Мосцепанова была искуплена мною с лихвой. Ловили ворону, а поймали волка.

Кержак, хотя сам же выследил и выдал покойного за пять рублей и два фунта пороха, с глубоким чувством прочел над ним молитву. Когда он закончил, я взял мертвеца за руку. На мизинце у него красовался медный перстень, которым Мосцепанов припечатал записку о Змее Горыныче. Мне с трудом удалось его снять.

Уже совсем рассвело. Овальная печатка из мыльного камня с вырезанными на ней буквами Г и М и точкой между ними мутно зеленела у меня в пальцах. Вторая точка стерлась или ее там и не было. Человека, чьи имена обозначались этими инициалами, я последний раз видел в минувшем сентябре, в Перми, при посещении государем гауптвахты.

Поговорив с ним, государь пошел к выходу, а у Мосцепанова от пережитого потрясения подогнулись ноги, и он где стоял, там и опустился прямо на землю. Я отметил это краем глаза, пробегая к воротам, чтобы предупредить караульных о приближении государя и отсалютовать ему при отъезде. Минут через десять все расселись по коляскам и отбыли. Возвратившись на двор, я обнаружил, что у крыльца гауптвахты никого нет. “Увели в помещение”, – подумал я, но чуть позже солдаты доложили, что завели туда только женоубийцу с лекарем, а Мосцепанова оставили на месте, собираясь потом утащить его волоком, так как своими ногами тот идти не мог или не хотел, и пока они ходили взад-вперед, он исчез, как сквозь землю провалился.

Перевозчиков принялся обшаривать покойника, а я еще раз оглядел свой трофей. Спросить, каким образом перстень попал к Косолапову, было не у кого, но такую вещь можно снять разве что с трупа, то есть Мосцепанова уже нет в живых. Одновременно мелькнула другая, удивившая меня самого мысль: можно, значит, сказать Наталье, что я отомстил его убийце.

Я перевел взгляд на мертвеца. Перед тем, как прочесть молитву, кержак предусмотрительно опустил ему веки, чтобы он не увидел своего погубителя, но левое, остывая, вновь наполовину поднялось. Одним глазом Косолапов косил в сторону ведьминого кольца, словно сожалея, что не обежал его справа. Сухой снег под ним намокал кровью. Удивительно было, как быстро ушла жизнь из этого могучего тела.

Из Ажаурова, хотя он недоросток и тощ как щепка, она не уходила часа три. Мы растопили в зимовье печурку, уложили раненого на лежанке, перевязали его же разорванной на полосы рубахой. Кричать он перестал, впал в беспамятство и скоро умер.

В зимовье нашлись русское Евангелие, изданное Библейским обществом, и Горный устав. Некоторые стихи в первом и параграфы во втором отмечены были одинаковыми значками на полях или подчеркнуты. Мы с Перевозчиковым долго их исследовали, но так и не поняли, что они означают.

Не имею возможности обратиться к государю лично, а по ряду важных причин не нахожу удобным обращаться к нему через управляющего собственной его величества канцелярией, графа Аракчеева, поэтому, зная вашу близость к особе государя, прошу сообщить ему о последовавшей 13 декабря в Крыму, в поселении Карасу-Базар, кончине ma tante, баронессы Беаты-Барбары-Юлии фон Криднер.

За дальностью расстояний я узнал об этом с большим опозданием, но если государю уже успели доложить о ее смерти, в этом случае вы могли бы донести до него кое-какие известия о том, при каких обстоятельствах она рассталась с жизнью. Источник моих сведений – ее письма ко мне. Большая их часть написана ею собственноручно, остальные она продиктовала дочери, когда не в силах была держать перо, но ни одно не смогла отправить в Ригу ни морем – из-за зимних штормов, ни сушей – из-за осенней распутицы. Лишь недавно Софи Беркхайм, ее дочь, нашла способ переслать мне письма матери заодно с ее рассказом о последних днях.

В Крыму баронесса с дочерью и княгиней Голицыной проповедовала татарам Евангелие. Принятие ими крещения не входило в ее планы, ей хотелось лишь взрыхлить почву их душ и заронить туда семена евангельского учения, которые когда-нибудь дадут всходы, но не это было главной целью путешествия. Поехать в Крым ее побудило состояние здоровья, подорванного длительными упражнениями в аскетизме. Ожидания оправдались, она почувствовала себя лучше, однако затем наступило резкое ухудшение. Ее болезнь была вызвана не только истощением организма постом и молитвой. В Риге врачи определили у нее cancer, но она им не верила, полагая, что у нее наследственная чахотка, и кумыс ей поможет. Напрасно Софи умоляла мать вернуться в Лифляндию или хотя бы остаться на зиму у Голицыных в Кореизе. Поссорившись с ней, баронесса в самое неподходящее для ее легких время года отправилась в Карасу-Базар. Там какой-то немец-аптекарь завел кумысолечение, в ее случае абсолютно бесполезное.

Он, разумеется, гарантировал полное исцеление. Благодарная баронесса взялась обучать его молитве духа, отношения были идиллические, пока на одной из прогулок по окрестностям, на которые у нее тогда еще хватало сил, она не забрела на армянское кладбище. За неимением в Карасу-Базаре православных кладбищ на нем при завоевании Крыма погребли умерших от холеры солдат Потемкина. Рядом с их заброшенными могилами ей попались на глаза две-три свежих, явно не армянских, а из надписей на крестах и надгробиях нетрудно было заключить, что в них лежат пациенты шарлатана-аптекаря. Это разрушило ее доверие к нему, без того поколебленное. Кумыс не помогал, в конце концов ей захотелось умереть дома, но к тому времени она уже ослабла настолько, что не вынесла бы сотни верст пути через российские грязи. Морской путь тоже стал недоступен.

С ней находились лишь горничная, татарин-переводчик, дававший ей уроки татарского, и сестра ее зятя, Шарлотта Беркхайм, старая дева, которую баронесса приблизила к себе после ссоры с дочерью и называла своим ангелом-хранителем, но этот во всём ей послушный кроткий ангел бессилен был ее удержать, когда она вздумала возобновить миссионерскую деятельность. Софи видела тут обычное для матери упрямство, хотя, может быть, несчастная баронесса втайне надеялась заслужить этим выздоровление.

Так или иначе, но в Карасу-Базаре она решила проповедовать Евангелие ногайцам, на зиму перегоняющим свои табуны в здешние долины. Результатом был какой-то неприятный, мягко говоря, инцидент, окончательно погубивший ее здоровье. Подробности мне неизвестны, баронесса о них умолчала, но можно предположить, что полудикие кочевники оскорбили беззащитную проповедницу не только словами. После этого она уже не выходила из дому, а с половины ноября не вставала с постели, всё время мерзла, не ела ничего, кроме татарских лепешек и сухих фруктов, но до последних часов сохраняла ясный ум и твердость духа. Обо всём этом я знаю из письма Софи. Получив известие об инциденте с ногайцами, она примчалась к матери из Кореиза и не была ею отвергнута. Софи хватило мудрости не тыкать в лицо умирающей своей правотой и ничем ее не попрекать.

Помимо близости любящей и любимой дочери, утешением для баронессы было то, что окно ее комнаты выходило на возвышающуюся над Карасу-Базаром и видную из любой его точки монументальную скалу Ак-Кайя. Во второй половине дня, когда ей становилось немного легче, она часто просила переложить ее лицом к окну и подложить под спину подушку, чтобы видеть эту священную для татар Белую гору, на вершине которой князь Потемкин принимал присягу на верность у крымских беков и мурз. Едва ли, впрочем, больная об этом думала. Короткими осенними вечерами другие тени проходили перед ней по меловым отрогам Ак-Кайя. Умирая в жалкой татарской сакле, эта конфидентка и советчица монархов, собеседница величайших гениев Европы, и на смертном ложе не переставала тревожиться о погибающей Греции. Также она постоянно вспоминала о государе и молилась за него.

Полугодом раньше, в Кореизе, в творимой ею вечером на морском берегу молитве духа, она очами души узрела афинский Акрополь, но не в его нынешнем виде, известном нам по гравюрам и литографиям, а в том, какой он имел до взрыва хранившегося в Парфеноне пороха и, возможно, при Перикле. Парфенон явился ей восставшим из руин, а над ним, вобрав его в себя как свое подножие, вознесся купол величественного христианского храма. Она не могла соотнести его ни с одним из ей известных. Видение сопровождалось обстоятельствами, которые она сочла сверхъестественными, но Софи и княгиня Голицына сразу дали им весьма простое объяснение. Впоследствии баронесса нашла в себе мужество признать разумность их аргументов, тем не менее считала, что это ни в коей мере не дезавуирует само видение.

Рассказ о нем в ее собственноручном письме ко мне проиллюстрирован карандашным наброском на отдельном листе. Прилагаю этот рисунок. Вы могли бы обратить внимание государя на то, что храм, в ту ночь представший перед ней на Акрополе, запечатлен с такой точностью архитектурных деталей, как если бы художница видела его наяву и рисовала с натуры.

На обороте рукой баронессы сделан следующий пространный комментарий: “В этом храме воплотилась моя давнишняя мечта о братстве народов и слиянии всех ветвей христианства в единую Церковь, но когда я тебе об этом писала, то не могла объяснить Софи и княгине Голицыной, почему мои упования должны воплотиться не где-нибудь, а на афинском Акрополе. Сейчас мысли пришли в порядок, и я нахожу этому две причины. Во-первых, Греция пострадала за грехи всего рода людского, как Иисус Христос на кресте. Во-вторых, нельзя не учесть то, о чем рассказал мне ботаник Каспар Лауренц из университета в Берлине. Мы познакомились в Севастополе; он приехал в Крым исследовать местную флору, а перед тем, живя в Афинах, собрал гербарий произрастающих на скале Акрополя и в непосредственной близости от нее деревьев, кустарников, трав, цветов, мхов, лишайников. Из-за военных действий ему пришлось прервать работу, но даже в неполном виде его коллекция насчитывает более 600 образцов. Лауренц, как он сам подчеркнул в разговоре со мной, был поражен необычайным разнообразием флоры на таком незначительном участке земной поверхности, а еще сильнее – тем, что уже в полумиле от Акрополя нет ничего подобного. Этим, по его мнению, доказывается, что в глубокой древности люди пришли сюда с разных концов света и нечаянно занесли на себе или на шерсти домашних животных семена растений из своих родных мест, вот почему здесь они встречаются в сочетаниях, каких нет больше нигде в мире. Отсюда вывод: Акрополь – наша общая святыня, символ единства всех племен земли”.

Вы можете, если сочтете это уместным, отдать рисунок государю заодно с моим письмом или оставить его у себя, если ограничитесь устным пересказом ему всего вышеизложенного.

Предполагалось похоронить баронессу в Кореизе, в имении Голицыных, но перевезти туда тело в декабре казалось совершенно невозможно из-за ужасных дорог. Как пишет Софи, в одном месте по дороге из Кореиза в Карасу-Базар ей потребовалось шесть с половиной часов, чтобы преодолеть расстояние в шесть верст – каждые пять минут приходилось вытаскивать колёса экипажа из плотного слоя глинистой грязи. Перевозку праха отложили до весны, а пока что баронесса обрела временный приют на том же армянском кладбище, где двумя месяцами раньше она узнала цену гарантиям своего лжеблагодетеля. Здесь, в склепе под полом крошечной часовни, покоятся останки полковника Шица, командовавшего расквартированным когда-то в Карасу-Базаре гусарским полком, и его супруги. Рядом с двумя гробами поставили третий, но еще одно имя на покрывающей подземелье каменной плите вырезать не стали. Весной оно будет выбито на ее надгробии в Кореизе.

Чтобы государь мог представить, в каком душевном состоянии баронесса покинула наш мир, приведу отрывок из ее письма ко мне, нуждающийся, однако, в предварительном пояснении.

Даже лучшим из нас свойственно утешаться чужими несчастьями. Думая, что баронесса не лишена этой слабости, я с преувеличением пожаловался ей на собственные недуги.

Вот что она ответила: “Ты сетуешь, что стал хуже видеть, быстро устаешь, задыхаешься, когда всходишь по лестнице. Но так ли это плохо? Не проявляется ли в этом попечительная мудрость Господня? Слабея зрением, мы не замечаем, как дурнеют наши возлюбленные, как ветшают любимые нами вещи. Утрачивая легкость движений, мы охотнее остаемся дома, меньше хотим знать, что творится за его стенами, и спокойнее переходим в ожидающее нас всех помещение без окон и дверей. Старческие болезни портят тело, но тем самым приготовляют душу к его исчезновению. Так заботливая мать, если ребенок в знойный полдень хочет искупаться в реке, не пускает его, чтобы не простыл, в холодную воду прямо с солнцепека, сначала велит посидеть в тени”.

Снимая с Косолапова перстень, я уже знал, кому его отдам, но сделать это сумел лишь в мае. Служивший в Нижнетагильских заводах Перевозчиков попался на воровстве денежных плат, причитавшихся его солдатам за кабанные работы для Сигова, пришлось мне туда поехать, благо дороги уже просохли. Вытрясши из него эти деньги, я отправился к памятному мне по прежним приездам домику недалеко от Входо-Иерусалимской церкви.

Мосцепанов бежал из Перми, Косолапов – из Екатеринбурга. Вероятность их нечаянной встречи в горах и чащобах на отделяющем один из этих городов от другого пространстве в сотни верст была ничтожно мала, значит, они встретились не случайно или через эту встречу обоих вела к смерти судьба, а она избегает прямых путей. Имелось, правда, объяснение попроще: у беглых по всему Уралу есть тайные тропы, на какой-то из них они и пересеклись на горе друг другу. Косолапов убил Мосцепанова и забрал перстень, но вытисненные на нем буквы погубили его самого.

Мне следовало отослать мою находку в Пермь, чтобы там могли прекратить поиски беглеца, но я доложил берг-инспектору Булгакову и губернатору Тюфяеву, что перстень, которым Косолапов припечатывал свои бересты, мною не найден, и оставил его у себя.

Перед разговором с Натальей на душе у меня было неспокойно. Осенью она узнала, что Мосцепанов умер от сердечного удара, зимой я сам же сказал ей, что он жив, а теперь ей предстояло вторично услышать о его кончине. Камень раскалывается, если попеременно поливать его то горячей водой, то холодной, но Наталья выслушала меня без воплей и даже без слез.

С облегчением я отдал ей перстень.

Она принялась крутить его в пальцах, надевая то на один, то на другой. В этом не было бы ничего особенного, если бы не сомнамбулические движения, совершаемые ею словно во сне или под воздействием чьей-то таящейся у нее в душе темной воли. Казалось, не она шевелит пальцами, а покойник невидимой рукой перебирает их, примеряя кольцо на ее руку. Вот сейчас выберет, на какой лучше подходит, и ей уже никогда его не снять.

“Не надевай, – предостерег я ее, – не то станет к тебе ходить”.

Наталья тотчас же поняла, о ком речь, но не слишком встревожилась этой перспективой.

“И что?” – последовал вопрос.

“Сама скоро помрешь”, – сказал я.

Она кивнула, но отложила перстень не раньше, чем перепробовала пальцы на обеих руках и убедилась, что все они для него тонки.

Бегство

Египетская армия снабжена всем необходимым для длительной кампании, кроме зимнего обмундирования, да и в период осенних штормов высаживать 17-тысячный десант неудобно. В результате Ибрагим-паша со всем экспедиционным корпусом зазимовал на Крите. Рассказывают, что он сдержал данную отцу клятву, и за все эти месяцы ни разу не сошел с корабля на берег. Обет принесен им на Коране, но указывает на греческую основу его характера. Греки постоянно дают обеты совершить то-то или не делать того-то – и со спокойной душой их нарушают. От матери и родного отца Ибрагим-паша унаследовал привычку к первому, но ислам отучил его от второго.

Для греков время течет как для детей. В детстве, если мать обещала мне подарить щенка через полгода, это было всё равно как никогда. Теперь для меня полгода назад – вчера, полгода вперед – завтра, но в военном министерстве считали весну чем-то настолько далеким, что не видели смысла задумываться о ее приходе и что-либо в связи с этим предпринимать. Легкомыслие и фатализм ближе друг к другу, чем принято думать.

Мои советы пропускались мимо ушей. Иностранцам здесь не доверяют, ни один филэллин не получил назначения даже на низшую офицерскую должность. Мне не раз намекали, что если я хочу командовать греками, то должен принять их веру. Попытки объяснить, что я – атеист, производят такое же впечатление, как если бы я объявил себя выходцем с того света.

Кто-то из филэллинов не вытерпел унижений и уехал, другие доказывают свою храбрость рядовыми. Сначала я предлагал правительству сформировать регулярный полк, потом – батальон, но не добился и этого. Под моим началом шестьдесят филэллинов – и ни одного грека, не считая поваров и переводчика. Мы неплохо зарекомендовали себя в походах, что не мешает грекам презирать нас за плохое знание их языка, за скромное платье, за ружья без украшений, за попытки дать им понятие о строе и отучить от привычки при виде неприятеля орать во всё горло и палить из мушкетов кто во что горазд. Их былые победы объясняются тем, что турки воюют еще хуже, и постоянно испытывают нужду то в провианте и фураже, то в свинце и порохе. Всё это расхищается турецкими военачальниками, которые еще худшие воры, чем греческие.

В Навплионе жизнь текла своим чередом и после того, как Ибрагим-паша десантировал в Модоне две пехотных дивизии. Они подготовили плацдарм для вторжения, а остальной корпус высадился там месяц спустя. Весь этот месяц греки пребывали в полной безмятежности. Тщетно я убеждал их отбить Модону до прибытия главных сил Ибрагим-паши. Министерские чиновники заверяли меня, что грязные арабы уберутся в свой Египет, как только завидят храбрых арматолов с их мушкетами, а пока пьянствовали, делили должности, ссорились из-за денег и женщин.

Диктатура Колокотрониса пала, верные ему морейские клефты ушли в горы. Президентом стал Кондуриотис, соответственно, на всех прибыльных должностях очутились его земляки-гидриоты, и львиная доля взятого в Англии займа в два миллиона фунтов досталась, с одной стороны, самим же англичанам, с другой – клану судовладельцев с Гидры. Правительство втридорога закупило у них старые парусники якобы с целью усилить наш флот, а на деле – отблагодарить тех, кто усадил Кондуриотиса в президентское кресло.

В то время как Ибрагим-паша высаживался в Модоне, новый президент въехал в Навплион, приветствуемый двухчасовой пальбой из всего, что способно стрелять. Он хвастал, будто у него тридцать тысяч солдат, но большую их часть никто в глаза не видел, а прочие числились солдатами на том основании, что лялись по городу с ножами и ружьями. Когда Ибрагим-паша из Модоны двинулся к Наварину, Кондуриотису удалось собрать не более семи тысяч, из них половина – православные албанцы-сулиоты, болгары и валахи. С этим войском, со своим штабом, состоящим из знаменосцев и писарей, со свитой из секретарей, грумов, носильщиков, телохранителей и хранителей его кальянов, которые он курит с перерывами лишь на еду и на сон, президент с варварской пышностью выступил из городских ворот, а через четыре дня вернулся назад, объявив, что трусливые арабы побоялись встретиться с ним на поле боя.

Командование принял его заместитель. Он попробовал остановить египтян под Кромиди, но первая штыковая атака, которой греки никогда не видали и даже не слыхали, что такое бывает, смела их с позиций. Они бежали, оставив за собой полтысячи трупов, а Ибрагим-паша подступил к Наварину, блокировал его с моря и предложил гарнизону капитулировать. Сложившим оружие он своим честным словом гарантировал жизнь, свободу и возможность уплыть в Навплион на судах с нейтральной Псары.

Осажденные заколебались. С египтянами к Наварину явились отцы, братья и сыновья тех мусульман, что три года назад погибли в устроенной здесь греками резне. Имелись опасения, что они не дадут убийцам их близких выйти из города живыми. Безвыходность ситуации заставила положиться на слово Ибрагим-паши, и он его сдержал. Египетские солдаты проводили защитников Наварина до порта, оберегая их от разъяренной толпы.

Несколько храбрецов предпочли умереть, но не сдаться. Среди них – мой друг, пьемонтский полковник Санта Роза. Греки милостиво позволили ему воевать за их свободу простым волонтером.

Узнав о его смерти, я черным вестником пришел к гречанке Харе, с которой он жил и на которой собирался жениться. Мне трудно было сообщить ей о гибели возлюбленного, но она выслушала меня с улыбкой. Пораженный, я обвинил ее в бесчувственности, тогда Хара, в свою очередь удивившись, сказала: “Ты что, не знаешь? Миаулис сжег «Азию»”.

Это лучший египетский фрегат, на нем Ибрагим-паша всю зиму просидел на Крите. Минувшей ночью он был подожжен брандерами Миаулиса. Его обгорелый остов и сейчас торчит в гавани Наварина. Хара не могла оплакивать свою утрату в такой день, но позднее я узнал, что у нее имелась и менее патриотичная причина для радости. На оставленные ей Санта Розой деньги она выкупила пай в одной из бильярдных на набережной.

В сущности, его смерть была самоубийством. Больший идеалист, чем я, он не смирился с всевластием Кондуриотиса и министра внутренних дел Григориоса Дикайоса. Оба, в особенности последний, Санта Розе были ненавистны, и то, что Греция покорилась этих двоим, в его глазах выглядело так, словно он защищал любимую женщину от насильников, а она у него за спиной отдалась богатому негодяю.

По-гречески дикайос значит справедливый. Пышный псевдоним и духовный сан не мешали ему содержать гарем из пленных турчанок и вести запрещенную его же указами бесконтрольную и беспошлинную торговлю древностями. По слухам, на его счетах в лондонских банках скопились умопомрачительные суммы. Я разделял отношение к нему Санта Розы, но мне в очередной раз пришлось убедиться, что у каждого грека есть две души: с одной он живет, с другой – умирает.

В мае Ибрагим-паша двинулся из Наварина к Навплиону. Греки преградили ему дорогу в Мани, на склонах горы Малия, и опять, как под Кромиди, при виде стройно надвигающихся на них египетских батальонов в панике бежали – все, кроме тысячи человек во главе с Дикайосом. Этот развратный поп и продажный министр воодушевил их речью о том, что они, подобно спартанцам царя Леонида, падут в бою, зато народ сложит о них песни. Я не слыхал народных песен о сражении в Фермопильском ущелье и не уверен, что они существуют, но о Дикайосе запели через неделю после его гибели.

Я слышал, как Хара поет о нем в своей бильярдной, но жизнь фантастичнее его песенных подвигов. Мне говорили, что после боя арабы нашли безголовое, изуродованное тело Дикайоса и принесли его Ибрагим-паше. Тот велел разыскать голову, а когда после долгих поисков она была найдена, ее приставили на место, тело стоймя привязали к столбу, и египетский вождь отдал воинские почести мертвому герою.

Меня не было на Малии. Незадолго до того правительство доверило мне сформировать пехотный полк, чего я добивался два года, между тем Ибрагим-паша приближался к Навплиону и легко мог бы им овладеть, как вдруг повернул к Триполису. Греки приписывают это помощи какой-то чудотворной иконы, хотя чудо объясняется просто: англичане пригрозили Ибрагим-паше бомбардировкой с моря, если он решится на штурм столицы.

Кондуриотис – человек Лондона. Его победа над Колокотронисом, напрасно обещавшим нам помощь императора Александра, означает усиление английской партии и ослабление русской, а поскольку слова греки и тайна несовместимы, я, чтобы избегнуть опасных в моем новом положении вопросов о получаемых мной депешах из Петербурга, прекратил переписку с Костандисом. Два его последних письма ко мне остались без ответа.

К осени здоровье императрицы Елизаветы Алексеевны ухудшилось, доктор Вилье настоятельно рекомендовал ей провести зиму во Франции, Италии или на юге России. Государь выбрал не Крым, а Таганрог, и объявил, что не отпустит ее туда одну. Весной они впервые за двадцать лет начали встречаться на вечерних прогулках, а в половине июня произошло полное примирение, чего не ожидал никто из посвященных в историю их брака. Она простила ему Марию Нарышкину, он ей – красавца-кавалергарда Охотникова, давно мертвого. Впрочем, и раньше он не считал свою честь пострадавшей от того, что покинутая им супруга нашла утешение в объятьях другого мужчины, и винил в этом не ее и не Охотникова, а себя. Как император, он не должен был попустительствовать этой связи, чтобы не ослабить основы олицетворяемого им государства, – но человек в нем всегда брал верх над монархом.

Мы, мужчины, не так естественно, как женщины, относимся к телесной любви, и сильнее ревнуем их к их прошлому, чем они нас – к нашему. Полагаю, это чувство не чуждо было и государю, но он сумел над ним возвыситься. Супруги вновь сблизились, и оказалось, что жизнь, прожитая порознь, у обоих пришла к одному и тому же. Раньше они каждый по отдельности навещали могилу их общей дочери, сейчас побывали на ней вдвоем, также вместе посетили могилы Софьи Нарышкиной и той девочки, которую императрица родила от Охотникова. Ее отец погребен рядом с ней, над ними один памятник в виде расщепленного молнией дуба с младенцем между корнями.

Государь решил быть в Таганроге раньше жены и лично приготовить дом к ее приезду, чтобы она с первых дней ни в чем не терпела неудобств. Все восхищались его заботливостью, хотя этот поспешный отъезд выглядел попыткой побега от чего-то такого, что он обречен носить с собой. Государя сопровождали только камердинер, двое слуг, доктор Вилье и я. Свита, в том числе Тарасов с Костандисом, должна была выехать позже, вместе с Елизаветой Алексеевной и ее фрейлинами.

Утром 1 сентября, отстояв раннюю службу в соборе Александро-Невской лавры, государь покинул столицу. У заставы он велел Илье остановиться, встал в коляске и долго смотрел на затянутый осенней утренней дымкой город. Не скажу, что уже тогда мне пришла мысль, что он прощается с ним навсегда, но иначе я не могу объяснить читавшееся у него на лице выражение бесконечной печали. Было ли то предчувствие близкой смерти, или в нем зрело решение сложить с себя бремя власти, и он знал, что никогда больше не вернется в Петербург? Не знаю, и никто не знает, но, если верно второе, не последнюю роль сыграл тут греческий вопрос. Государь предпочел оставить его на совести младшего брата. Он устал и не хотел ничего, кроме покоя.

В первые дни по приезде в Таганрог у меня появились надежды на лучшее. Государь был деятелен, помогал расставлять мебель в комнатах императрицы и, влезши на табурет, сам вбивал гвозди для картин. Мужчина в сорок семь лет – не старик, но тогда же, спрыгнув с табурета, еще с молотком в руке, он заговорил со мной о любви к жене и, в частности, сказал: “В старости некоторые вещи важны нам не меньше, чем в молодости. Тогда – как первые, теперь – как последние”. Меня ранила смиренность, с какой он принял свое поражение.

Градоначальник Папков предоставил ему свой недавно отделанный дом на Большой Греческой улице, одноэтажный, но с подвальным этажом для прислуги. Здание имеет восемь комнат, не считая сквозной залы, из них государь занял две: одна служит ему туалетной, вторая – кабинетом и спальней. Остальные шесть, не считая залы, отведены императрице с ее фрейлинами. Свитским наняли квартиры по соседству, на Малой Греческой и Петровской.

Елизавета Алексеевна прибыла спустя неделю. Государь окружил жену заботой, старался предупредить каждое ее желание. Однажды на прогулке ей приглянулось место на берегу моря, возле Карантина; она сказала об этом мужу, и он распорядился разбить там сад. Больная стала оживать, в лице появились краски, на губах – улыбка. В отношениях между собой супруги вели себя, как в первые месяцы после свадьбы. За глаза все называли их молодыми, но я понимал, что, если круг жизни замкнулся, придя к своему началу, ничего хорошего отсюда выйти не может. Не воскрешение былой любви, а упадок сил заставлял их искать прибежище друг в друге. Угасшие страсти – не самый прочный фундамент для новой жизни, а я имел основания думать, что государь возвратился к жене душой, но не плотью. Этот ангельский союз казался мне прологом другого – того, который соединит их на небесах, и тем скорее, чем меньше требуются им грешные тела для скрепления его здесь.

Идиллия закончилась, когда за завтраком государю попался камешек в сухаре. С озабоченным видом он поковырял его ногтем, встал, подошел к окну и стал рассматривать при солнечном свете. Елизавета Алексеевна убеждала его не тревожиться из-за такого пустяка, но он довольно грубо ей ответил и приказал исследовать, что это за штука и откуда взялась в хлебе. Вилье нашел, что камешек – самый обыкновенный, призванный для допроса хлебопек покаялся в недосмотре, но завтрак был испорчен, государь никак не мог успокоиться. Меня напугал его ни на чем не основанный страх быть отравленным. Было чувство, будто он не в силах совладать с живущим у него в душе беспричинным ужасом, и в отчаянии хватается за что попало, лишь бы найти ему сколько-нибудь разумное объяснение.

Дня через три в комнатах внезапно потемнело от сошедшихся над городом туч. Работая, государь попросил зажечь свечу у него на столе. Через полчаса тучи разогнало ветром с моря, снова стало светло, но свеча продолжала гореть. Он не обращал на нее внимания, пока я не имел глупость указать ему, что жечь свечи днем – к покойнику в доме. В Царском, где разросшаяся под окнами его кабинета сирень заслоняет дневной свет, он не раз слышал от меня то же самое – и смеялся над моим суеверием, а сейчас, побледнев, принялся дуть на свечное пламя, но от волнения не мог потушить. Мне пришлось сделать это самому.

А неделю спустя он вернулся с прогулки взволнованный, пригласил меня к себе в комнату и спросил: “Помнишь того кляузника в Перми, на гауптвахте? Он еще хотел открыть мне какую-то тайну”.

“Мосцепанов”, – подсказал я его фамилию.

Государь повторил ее с таким выражением, словно она могла сообщить о своем владельце нечто очень существенное, чуть ли не раскрыть его тайную природу. Затем, плотно прикрыв дверь, хотя и без того нас никто не мог слышать, сказал: “Сегодня я видел этого человека”.

“Где?” – изумился я.

“В толпе зевак, ожидавших моего выхода, – ответил он. – Я хотел подойти к нему, смотрю – его уже нет”.

Я начал доказывать, что это невозможно, Мосцепанов приговорен к ссылке и должен находиться в Сибири. Говорить о его смерти не хотелось. Во-первых, встал бы вопрос, почему я об этом знаю, а он – нет; во-вторых, такая новость пробудила бы в нем мысль о близости собственной кончины, которую сулит ему встреча с призраком.

“Нет, я его узнал”, – сказал он с поразившей меня мрачной уверенностью.

И добавил: “Значит, этот человек мертв”.

Я постарался не выдать своих чувств, но не мог не вспомнить, что, как уверял Сократ, дар прозорливости люди обретают на краю могилы.

После смерти Григория Максимовича я разболелся, с осени из дому не выходил. Зима была снежная, с моими ногами по снегу много не походишь. А до того, как снег лег, другая беда нашла – ветер задул, какого и старики не упомнят. Раз проснулся среди ночи, слышу, стёкла в рамах то задрожат, то стихнут, будто хромой человек идет, на одну ногу припадает. Дверь на крюке – и всё равно стучит, хлябает. Чтобы прижать ее, решил другой крюк накинуть, покороче. Оба-то сразу нельзя – или один, или другой. Первый крюк снял, а со вторым сразу не совладал, и дверь ветром из рук вырвало. Аж слёзы потекли, такой ветрище страшный. Пришел к нам в Казань с северо-востока – по Каме, по Волге. Зимой угомонился, а с теплом опять задул в ту же сторону, на юг. От него у меня за грудиной печет и дышать тяжело, словно он весь воздух из дому выдул. В остальном, слава богу, у нас с женой благополучно. Одно худо, память стала дырявая. Это письмо я тебе еще летом написал, а отослать забыл.

Брат Матвей обещал послать тебе письмо, когда я от него уйду. Я его сам же и написал, и оставил ему, а то он бы до такого ни в жизнь не додумался. Ты-то у меня умница, поймешь, что за ветер такой осенью пришел в Казань с севера, а весной ушел на юг, но братец мой никаких иносказаний и аллегорий не понимает, в детстве ни одной загадки не умел разгадать. Умел бы, так по его уму в отставку вышел бы не майором, а генералом.

Когда-нибудь найду способ отослать тебе мои письма, а пока нельзя, не то на почте переимут и узнают, где я. Начальству Пермской губернии мое имя как кость в горле, про Сигова с Платоновым и не говорю. У этих иродов вся переписка под присмотром. Достанут меня и отсюда, у них руки длинные, а за самовольную отлучку в иностранное государство могут и каторгу присудить. Буду пока писать, нумеровать и складывать в сумку. Получишь все письма разом, читай не абы как, а по порядку номеров.

Для начала скажу, как с гауптвахты скрылся.

В тот день государь говорил со мной из собственных уст. Видя его доброту, я хотел открыть ему мою тайну, как вдруг он повернулся и пошел прочь. Что с ним стряслось, какая муха его укусила, – и сейчас не пойму, а в ту минуту будто обухом по голове огрели. Ноги подкосились, сел на землю. В ушах звон, в глазах темно, сердце бьется как подстреленное.

Товарищей моих солдаты увели в помещение. Я кое-как встал, побрел к нужнику – и по пути вспомнил, что позади него в заборе две доски одними верхними концами к жердям прибиты, а снизу висят свободно, для виду только гвоздями прихвачены. Сдвинешь их – и гуляй себе в обе стороны. Солдатики для себя этот лаз проделали, чтобы баб водить или самим ходить куда вздумается, ни у кого не спрашиваясь. Я одну доску оттянул – чувствую, вроде дышится легче, словно за оградой воздух другой. Оглянулся – никого, все государя провожают. Словом, как-то так случилось, что вылез наружу, хотя, еще пока к нужнику шел, ничего такого не замышлял. Думаю, служивые побоялись говорить Чихачеву об этой дырке, и он до сих пор ломает себе голову, куда я делся. У него, сама знаешь, душа добрая, его все за нос водят.

Вылез, дальше ноги сами понесли. Там за забором есть глубокий лог, по нему в Каму течет речка Егошиха, шириной в аршин. Я к ней еле сполз. Присел, воды черпнул горстями, смотрю – пиявка попалась. Пригляделся, а под бережком ими кишмя кишит. Я пяток поймал, к затылку приставил, и они мне дурную кровь отсосали.

Наверху кричат, бегают, – меня ищут. Слышу по голосам, что вниз стали спускаться. В логу этом раньше казенный завод стоял, медь плавили, но рудная жила иссякла, печи развалились, лопухами заросли. Я в одну залез – и о слабости уснул. Проснулся в темноте, весь дрожу. Сентябрь на исходе, ночи уже холодные. До света глаз не сомкнул, а со светом по Егошихе вышел к Каме, к тому месту, где хлебные барки чалятся. Из них две порожние возвращались на Волгу. Водоливы взялись довезти меня до Казани, но денег попросили. Я все деньги, что при себе были, им и отдал, рассудив, что лучше сразу всё отдать, а то после сами отнимут и меня в реку скинут, чтобы не донес на грабеж. А так всё плавание жили душа в душу. Сухопутные дороги людьми проторены, на них заставы стоят, беглых ловят, а река – Божья дорога. Ни перенять ее никому, ни унять, ни затворить.

Зиму у брата просидел, а весной начали с ним думать, куда мне податься. Невестка на меня косо смотреть стала, иногда и дурное слово выговорит – будто бы не мне и не обо мне, но понятно, о ком. Брат вначале меня перед ней защищал, но ее не переслушаешь. Лягут спать, я за стенкой слышу: она ему – бу-бу-бу, имя мое поминает. Тут еще и соседи стали допытываться, что за человек у них живет, почему со двора никуда не выходит. В это время, как каждую весну, демидовские коломенки с железом пришли в Казань. Брат потолковал с караванным, рублями его умаслил, тот и взял меня с собой.

Возле города Камышина есть река Камышинка, в Волгу впадает. По ней поднялись до того места, где она верст пять всего не доходит до речки Иловли. Из Камышинки переправились в Иловлю, по Иловле сплыли в Дон, по Дону – в Азов, а туда как раз в это время приходят морские судна из Таганрога. В Таганроге граф Демидов завел свою флотилию – пять кораблей возят его железо в Марсель и другие порты. Капитаны все – греки, матросы – они же. Нашего брата русака раз-два и обчелся, и те хохлы.

Я с ними до Таганрога доплыл, а как дальше быть, не знаю. На мое счастье, капитан оказался родом с Хиоса. Пока демидовское железо во Францию возил, янычары Кара-Али у него жену и детей вырезали. Он и не знал, что Черный Али поплатился за свое зверство. Я его порадовал, рассказал, как этот изувер у себя на флагманском корабле закатил пир горой, созвал пашей, офицеров, и только они расселись на палубе под музыку плов кушать, шербетом запивать, – подошли два греческих брандера, с двух сторон зажали турецкий корабль и взорвались. Три тысячи турок утонули или их в куски разметало. Самого Кара-Али вытащили на сушу, но он скоро от ран испустил дух.

Капитан выспросил, какое я ремесло знаю, и в Таганроге проводил к одному греку-хлеботорговцу. Ему требовался учитель для его детей. Я назвался твоей фамилией, а имена оставил свои, но он смекнул, что я беглый, и решил сделать на мне экономию: жалованье не положил, зато выправил документ взамен будто бы в Дон оброненного.

За стол и ночлег стал я обучать двоих его греченят всему понемножку – арифметике, французскому языку, истории с географией. Не скажу, что как сыр в масле катался, но голоден не бывал. Хозяин был мной доволен, а дети его полюбили меня за мою доброту, как все дети, кого я учил в школе при Охтенском пороховом заводе и в демидовском Выйском училище. Ты эту любовь могла по своему Феденьке видеть.

Жил как птица небесная, наперед не загадывал. Перезимую, думал, а там погляжу, как дальше быть. Вдруг всё переворотилось. Слышу: к нам сюда с малой свитой прибыл государь император Александр Павлович. Что это, как не судьба? Привезли меня в Пермь – и он за мной, я в Таганрог – и он туда же. Зиму будет здесь жить с женой ради ее здоровья.

Узнав это, подумал, что вышним произволением что-то вроде того должно со мной случиться, и решил действовать. Утром пришел к дому, где у государя квартира, и с другими людьми, пришедшими на него поглазеть, стал дожидаться, когда он выйдет. Коляска к воротам подана, кучер на козлах. По всему видать, вот-вот появится.

Стою, жду. Мысли скачут, размечтался – и прозевал его выход. Глянь, он уже в коляску садится. Сев, по сторонам огляделся – и меня в толпе увидел. Смотрит прямо мне в лицо, взгляда не отводит, но не так, как когда понимают, что видели где-то этого человека, а кто он, припомнить не могут. Чувствую, вспомнил меня – и глазам не верит. Веки смежил в надежде, видимо, что я ему почудился, что сейчас поднимет их снова, и меня не будет. А я тем временем со страху присел у других людей за спинами. Государь, глаза открыв и осмотревшись, меня уже не увидел, успокоился, велел кучеру ехать и уехал. Тогда я спохватился и начал корить себя за малодушество.

На другой день отправился туда же, с намерением подойти к нему, пасть на колени и рассказать про себя всю правду, но один человек у ворот за руку меня схватил.

“Мосцепанов?” – спрашивает.

Он меня признал, а я – его. В Перми был с государем на гауптвахте, когда государь со мной разговаривал. Длинный, тонкий, но пальцы – как клещи. Еле я от него вырвался.

Днем хозяин домой пришел, рассказывает: “Полицмейстеру велено искать беглого арестанта, он у нас в Таганроге прячется. Вот приметы: высок, костист, на голове плешь, глаза голубые, при ходьбе на одну ногу припадает”. У меня сердце упало, а он мне говорит: “Ступай в порт, я там одному капитану из наших за тебя слово молвил”.

Назвал имя и корабль. Я хотел записать их для памяти, но он сказал, что умные люди такие слова пишут не на бумаге, а у себя на сердце. Поклонился я ему за его доброту, котомку собрал, детям его наказал не забывать мои уроки и пошел в гавань. Отыскал этого капитана, он меня спрятал от портовой стражи в трюме с зерном. Через четыре дня вышли из порта, и я стал ходить по кораблю свободно. А когда уже прошли Босфор и шли вдоль греческих берегов, рано утром стоял на палубе, дышал ветром с солью, смотрел на море, на горы в тумане и, чтобы полнее насладиться моим счастьем, шептал сам себе, что вот ведь не кто-нибудь, а я, Григорий Мосцепанов, плыву мимо них в синеве, в блеске, а мог бы в Сибири помереть, не узнав, какая в мире есть красота.

Лучи солнца отражались от гладкой воды и восходили ввысь, сближая море и небо. Сощуришься – и не различишь, где что. Чайки вились позади корабля. Они то пропадали в солнечном сиянии, то опять вылетали из него с золотым светом на перьях, и я думал, что если Господь сильной десницей своей охранил меня во всех несчастьях, следовательно, путь мой не мной начертан.

Эта мысль только еще рождалась во мне, как один матросик, встав рядом, стал удивляться, что море тихо, небо ясно, хотя каждый год в такое время бывают большие бури. Я промолчал, но сердце забилось сильнее. Если путь чист – значит, это мой путь.

Шли курсом на Марсель с заходом в Навплион, где у греков теперь столица, и в Ливорно. Времени на раздумья, где якорь бросить, хватало, но долго думать было не о чем. В Навплионе сошел на берег. Благодетель мой в Таганроге сделал мне расчет в серебре, и еще от братниных щедрот кое-что в кошеле осталось. В городе, в рядах, купил ружье, пороховницу, отыскал полковника Фабье, о котором читал в “Русском инвалиде”, доложил, кто я, откуда, в каком чине, в каких бывал сражениях.

“Примите, – говорю, – к себе на службу, не пожалеете. Мы, русские люди, по природе своей люди военные”.

А он мне: “Это если царь вас воевать пошлет. Без его указки вы на войну не ходите. В Морее ваших ни одного человека нет”.

Сидит передо мной на камне – без сюртука, в одной рубахе. Жарко. Ворот расхлябаснут, на груди цепочка с серебряным медальоном, а креста не видать. Французы через одного безбожники, я не стал ему говорить, что решил постоять за веру, налгал, будто еще до войны с Бонапартом ходил с Кутузовым в Валахию, и янычары у меня друга убили, хочу с них его кровь взыскать.

Он сказал, что янычар здесь нет, за друга мстить – в Стамбул надо ехать и поторапливаться, а то, есть слух, надоели они султану хуже горькой редьки, скоро он их всех разгонит к чертовой матери или изведет под корень, как Мехмед-Али в Египте извел мамелюков.

У Фабье волонтеры служат из разных наций, но меня он взять не захотел. Дескать, в мои годы нужно или генералом быть, или дома сидеть, да и пушек у него в полку нет, полк пехотный, с моей ногой по горам скакать тяжело. А самому при Бородине левую ступню гранатой покромсало, хромает почище меня и летами мало мне не ровня. Голова с проседью, но ладный, прямой, как свечка. Ростом только не вышел.

“В писари не возьмете?” – спрашиваю.

Он засмеялся: “Вы греческого языка не знаете, а французский ваш – разве собак подзывать, и то с костью в руке, а то не поймут”.

Как ни просился, ответ один: нет. Я отошел от него, сел на другой камень, достал хлеба краюху, посыпал порохом вместо соли, откусил, жую. Гляжу, Фабье на меня смотрит. Минуты не прошло, подскочил ко мне со словами: “Беру вас в мой полк, но офицерской должности не дам”.

Отщипнул кусочек от моей краюхи, положил в рот и глаза прикрыл как от величайшего наслаждения. “Никто, – говорит, – из наших так не делает, я сам про это позабыл. А в молодости сколь раз в походе без соли бедовали, конину – и ту посолить нечем”.

Словом, нахожусь при его полку, в отряде филэллинов. В походе пока не были, стоим в селе под Навплионом. Оно почти пусто, мужчины на войне или в моряках, а из женщин и ребятишек многие от оспы перемерли. Ее турки занесли сюда, как персы к нам холеру заносят. Дома маленькие, без окон, зато каменные. Клопам в стенах прятаться негде, их и нету. Тараканы тоже не живут, а вот блох – тьма, скачут по мне, как по собаке, чешусь, но расчесы не гниют. На морском воздухе любая вереда заживает как от святой воды.

Всё бы хорошо, да солдаты плохи. Команд не слушают, строя не знают и знать не хотят, целыми днями в карты режутся, а с субботы до понедельника в караулы ставить некого – все идут в город, шляются там по кабакам и борделям. Фабье с ними измучался. Ружья не чистят, платье не моют и сами не моются, а принюхаешься – вони не слыхать. Такая земля.

Фабье велел учиться греческому языку, и в учители дал Гришу Цикуриса. Он из Одессы, по-русски говорит – как мы с тобой. С Ипсиланти был в Валахии, в отряде Фармаки, из-за сломанной ноги отстал по пути к какому-то монастырю, где турки устроили им засаду, и остался жив. Рассказывал мне, как, на одной ноге стоя, провожал товарищей в последний поход – и невзначай глянул на них из-за спины у Фармаки. Видит, у него под правой подмышкой ангелы витают, а под левой – гетеристы, весь их отряд, и у всех вкруг голов мученические венцы. Я бы ему поверил, да пьет много.

Вчера учили греческие слова и пили винцо. Стекол в окнах нет, по стенам ящерки порскают, воздух пахнет сосной, цветочной пылью. Вино – тягучее, черное, густое, греки его со смолой смешивают. Они от него веселятся, но Цикурис долго в России прожил, привык, как мы, с вина тосковать. Выпив, стал рассказывать, как они с Фармаки в Валахии пленили одного старого агу. Местные греки сказали, он над ними зверствовал. Для примера Фармаки приказал Цикурису не рубить его, а расстрелять по всей форме. Цикурис четверых своих людей построил в шеренгу, командует: “Заряжай!.. Готовсь!” Вдруг этот ага руку поднял. “Стойте! – просит. – Имею последнее желание”. Цикурис своим людям махнул, они ружья опустили. Ага говорит: “Я старый солдат, сорок лет султану прослужил. Позволь умереть под мою собственную команду”. Цикурис растерялся, не знает, что и ответить. Наконец головой покачал – нет, мол.

“Я бы и рад, – говорит, – сделать, о чем он просит, но понимаю: нельзя ему этого позволить”.

“Почему нельзя?” – спрашиваю.

“Он, – объяснил Цикурис, – даже смертью своей хотел себя возвысить. Четыреста лет нами командовали, пора и честь знать. «Целься!» – кричу. Старик-то и заплакал. Смотрю я на него – и чувствую, у самого глаза намокли. Стоим друг против друга, оба в слезах. Ему его бессилие горько, мне – моя же сила. Он по жизни плачет, что так кончается, я – по душе моей, что чистоту ее отдаю на общее дело”.

Правда, других таких греков я здесь не встречал. Народ они лихой, и в вере тверды, но не чувствительны. Вот случай, по которому можешь о них судить. Двое матросов по пьяни рассорились и подрались. Один уснул, а второй схватил его жену, рот ей заткнул, связал, бросил в лодку, отвез на мальтийский корабль, приволок к капитану и предложил купить. Мальтийцы у греков покупают пленных турчанок, а у турок – гречанок, и продают тех и других в Африке. Капитан, осмотрев товар, объявил, что все гречанки некрасивы, эта тоже, много за нее он не даст. Матрос взял, что дали, но обещал привезти другую, получше. Поплыл назад, забрал собственную жену и сбыл тому же покупателю дороже, чем чужую. Довольный, вернулся к себе на судно и со спокойной душой лег спать, но с утра, проспавшись, вспомнил вчерашнее – и оно показалось ему не так хорошо, как с пьяных глаз. Он разбудил товарища, во всём ему признался и сказал: “За твою жену дали столько-то, за мою – столько-то. Ты мне друг, будет честно, если мы эти деньги поделим поровну”.

Тот с радостью принял свою долю и хотел доспать недоспанное, но второй не дал. Вдвоем они опять сели в лодку, приплыли на тот же корабль, напали на мальтийцев, отняли жен и с триумфом, паля из ружей, высадились на берегу. Вечером я видел, как две эти счастливые супружеские четы праздновали свое воссоединение – на добытые деньги накупили в таверне тарелок, жёны с песней стали бить их об пол, а мужья разулись и босые плясали среди черепков, не боясь поранить ноги.

Тебе от мужа за одну разбитую тарелку досталось – а они штук двадцать переколотили, и ничего. Зато если бы ты за грека замуж вышла, он бы такую жену ни за какие деньги не продал. Про таких, как ты, тут говорят: бела, как крылышко цыпленка. Мальтийский капитан прав: здешние женщины красотой не вышли, можешь меня к ним не ревновать. Носы – как у тебя, а всего другого, что в тебе есть и за что я тебя полюбил, нету.

Обо мне не беспокойся, я сыт и вина много не пью, разве что с Цикурисом, а то он меня учить не захочет. С тех пор, как мне в остроге табаку не давали, я от него отстал, по утрам кашель не душит. Главная еда здесь – рыба, я до нее не большой охотник, но для моего желудка она полезна. В морской рыбе жира мало, не как в речной, переварить не труд. Из мяса простой народ ест козлятину, но я, пока крайний случай не пришел, ею брезгую. Овец берегут на шерсть, а свиней чуть не всех порезали, потому что, если турки нагрянут, овец и коз можно в горы угнать, а со свиньями далеко не уйдешь. Мед прежде возили с горы Гиметты под Афинами, но он теперь редок и дорог, потому что пасеки разорены. Ем жареный горох, им прямо на улице торгуют, горячим; разносчики жестяные печки на себе носят. В России горох не жарят, а зря, жареный он вкуснее вареного. Апельсины ем почти каждый день, хотя они тут маленькие и не особо сладкие. Зато грецкий орех и фисташки очень хороши, я их люблю. Продают рис, бобы, синюю капусту, салат, шпинат, аспарагус, но не так, чтобы дешево. Хлеб тоже недешев. Дешевы маслины и масло из них, за всё прочее ломят на кривом глазу, креста на них нет. В торговле против них жид не устоит, но я с Божьей помощью устаиваю. Впрочем, на базаре давно не был. Филэллины наняли двоих греков, и те нам варят на всех общее. Сверх того каждый прикупает себе по своему вкусу, но мне и общего хватает. Сама знаешь, я не привередлив.

Сплю хоть и с блохами, но крепко, не как у брата в Казани. Отец с матерью не являются, не попрекают меня, что я им хлеба крошки на могилку не кинул. Сны снятся, а вспомнить их не могу, помню лишь свое во сне удивление, что вот вижу сон, и надо же – не страшный, никто за мной не гонится, не душит, с ножом к горлу не требует что-нибудь отдать, чего у меня нет, а если есть, отдавать нельзя, не то никогда уже не проснешься.

Дописал – и по привычке хотел припечатать моей печатью, позабыв, что она теперь у Климентия Косолапова, кыштымского смутьяна. В Екатеринбурге мы с ним вместе в остроге сидели; Сигов с Платоновым подбили его меня придушить или зарезать, чтобы я у них под ногами не путался. Он увидел у меня перстень с печаткой и стал себе выпрашивать. Как я его ни убеждал, что эти литеры с его именами не сходятся, пришлось отдать.

Перстень ему ни на один палец не налез, кроме мизинца, но он всё равно был удовлетворен. А когда узнал, что я страдаю за правду, и вовсе стал со мной ласков. Сам любил с судейскими поспорить. Человек грамотный, Горный устав не хуже их знал, а Евангелие – и лучше, умел указать, где одно с другим не сходится. Запамятовал только, что Бог велел чужого не брать.

Ниже пишу чмок и кружком обвожу.

Не забыла, для чего?

Мумия

Что склеено, то не ново. Супружество, имеющее в своем фундаменте не гармонию душ и тел, а взаимное прощение, приносило государю мало радости. Он с удовольствием принял приглашение новороссийского генерал-губернатора, графа Воронцова, посетить Крым. Елизавета Алексеевна с ее здоровьем не могла сопровождать мужа, но с пониманием отнеслась к его желанию развеяться в небольшом путешествии. Маршрут был рассчитан на 17 дней. Воронцов ручался, что мы успеем вернуться в Таганрог до начала осенних дождей и холодов.

Выехали 20 сентября, 24-го были в Симферополе; оттуда верхами, на татарских лошадях, проследовали в Гурзуф, и у Байдарских ворот снова пересели в экипажи. Ореанда, Алушта, Ливадия промелькнули чередой однообразных, хотя ярких впечатлений, но Кореиз выбился из общего ряда. Здесь мы на пару часов задержались в имении княгини Голицыной. Несмотря на их с мужем опалу, вернее, как раз из-за этого государь был с ней особенно ласков, осматривал усадьбу и искренне, а не только из вежливости, хвалил хозяйку, отринувшую соблазны света ради тихой жизни в гармонии с природой.

От обеда он отказался, но согласился на five o’clock. Вдвоем с княгиней они прошли в дом, а мы, свитские, остались во дворе. День был жаркий, окна гостиной распахнуты настежь, но задернуты легкими кисейными занавесками. Я слышал за ними звяканье ложечек, невнятную речь. Затем вместе со звуком отодвигаемого стула донесся голос государя: “А теперь проведите меня к ней…”

Я не забыл письмо Криднера – и сразу понял, о ком он говорит. Что ответила княгиня, расслышать не удалось, но при отъезде государь вел себя с ней так же приветливо, как в начале визита. Только мне и никому другому заметно было, что он зол на нее. Причина выяснилась позже.

Ночь на 2 октября провели в Балаклаве. Перед сном государь продиктовал мне депешу в Министерство иностранных дел, которую фельдъегерь должен был с утра отвезти в Петербург, и по ходу дела вспомнил, как в министерском архиве ему показали письмо хана Кучума к Борису Годунову.

“Разбитый Ермаком, – рассказал он, – Кучум бежал из Сибири в ногайские степи, где кочевал до конца жизни. Ногайские ханы выклянчивали у царя соболей, парчу, пищали, а у старика Кучума была единственная мечта – он хотел иметь зрительные стёкла. Проще говоря, очки”.