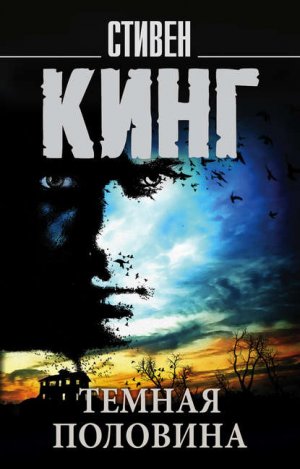

Темная половина Кинг Стивен

Он почувствовал желание разнести компьютер и печатающее устройство на мелкие части, расплющивая и раскалывая лица и спины всех окружающих его здесь олухов: раз уж он не может ничего создать, то пусть хотя бы уничтожит все вокруг!

Но вместо этого, Старк взял себя в руки и вышел из библиотеки, скомкал лист сильными пальцами и швырнул его в мусорную корзину на тротуаре. Он вспомнил сейчас, держа ручку в руке, ту полную слепую ярость, которую ощутил, выяснив, что без Тада Бомонта он не может написать ничего, кроме собственного имени.

И страх.

Панику.

Но ведь он все еще имел Бомонта? Бомонт… но, может быть, Бомонт как раз и существует для того, чтобы преподнести ему один огромный сюрприз, и не самый лучший.

«Теряешь», — написал Старк, и, Бог мой, он не должен ничего более сказать Таду — то, что он уже написал, было достаточно плохо. Старк сделал еще одну попытку установить контроль над своей предательской рукой. Проснуться.

«Необходимую СВЯЗЬ», — написала его рука, и вдруг Старк увидел самого себя, протыкающего Бомонта ручкой. Старк подумал: «И я ведь могу это сделать, а ты — вряд ли, Тад. Потому что, когда дело действительно дойдет до этого, ты всего лишь большой глоток молока, ведь так? А когда меня пытаются прижать к стенке… я могу это устроить — тебе, недоноску. Сейчас настало время проучить тебя, я полагаю».

Затем, словно сон внутри сна, часть самосознания и самообладания Старка вернулась к нему. В этот триумфальный момент разрыва оков, навязанных ему Бомонтом, он успел направить ручку… и наконец ощутил способность писать ею то, что ему хочется.

Какой-то миг — очень краткий — у него было ощущение сразу двух рук, держащих два пишущих инструмента. Чувство было слишком ясным и реальным, чтобы быть чем-нибудь иным.

«Там нет птиц», — написал Старк — это было первое осознанное предложение, которое когда-либо он лично написал в своем нынешнем физическом облике. Ему было ужасно трудно писать, для этого понадобились почти сверхъестественные усилия. Но раз слова были написаны, он почувствовал усиление своей власти. Хватка той, чужой и неизвестной руки, заметно ослабла, и Старк зажал ее сверху своей собственной беспощадной и не знающей сомнений рукою.

«Немножко подергаешься, — подумал он. — Посмотрим, как тебе это понравится».

И намного быстрее и с еще большим удовлетворением, чем при самом мощном оргазме, Старк написал: «ТАМ НЕТ ЧЕРТОВЫХ ПТИЦ. Ох ты, сукин сын, вылезай из моей ГОЛОВЫ!»

Затем, не задумываясь даже об этом — иначе можно было вызвать фатальное сомнение — он резко взмахнул ручкой, проведя короткую дугу в воздухе. Металлический наконечник воткнулся ему в правую руку… и за сотни миль отсюда к северу он мог ощутить как наконечник карандаша «Бэрол» воткнулся Таду Бомонту в левую руку.

Это было тогда, когда он проснулся — когда они оба проснулись, — на самом деле.

Боль, была резкой и сильной — но также и освобождающей. Старк вскрикнул, поворачивая свою голову к пораненной руке, но этот крик был также криком радости и освобождения, а не только криком боли.

Он чувствовал, как и Тад заглушает свой возглас боли в кабинете в Мэне. Однако все же полной ликвидации установленных Тадом с ним связей не произошло. Старк это чувствовал, почти видел. Какой-то червь поселился в его сознании, и эта штука ворочалась и не давала ему покоя. Он вдруг стал чувствовать боль Тада и слышать его крик. И он ничего не мог сделать, чтоб хотя бы заглушить этот крик.

Затем Старк подумал, не стоит ли воспользоваться еще одним карандашом из кувшина Тада. На этот раз его можно направить либо в глаз Таду, либо в ухо, чтобы он прошел через голову и достал мозг Тада. Это было бы чертовски приятно.

Но Старк одумался. Ему не нужен мертвый Бомонт.

По крайней мере, не сейчас еще.

Пока что Бомонт не научит его, как ему жить самому, своим умом.

Старк медленно разжал свой кулак, и пока он это делал, он почувствовал, что и тот кулак, которым он сжал саму жизнь Тада — кулак сознания, который работал не менее быстро и безжалостно, чем его физический двойник — тоже раскрылся. Он ощутил, как стонет и распрямляется сознание Бомонта.

Только на время, — прошептал Старк и занялся повседневными делами. Он выдернул левой рукой ручку из своей правой и швырнул ее в мусорное ведро.

У Старка стояла бутылка «Гленливета» на посудомойке из нержавеющей стали. Он взял ее и отправился в ванную. Кровь капала из раны на его правой руке, оставляя красные точки на рваном и поломанном линолеуме. Рана была абсолютно круглой и находилась повыше третьих фаланг пальцев. Пятно от черной пасты растеклось по краям и напоминало следы пороха на огнестрельной ране. Он проверил руку. Пальцы работали… но боль стала слишком резкой.

Старк включил 60-ваттовую лампу без колпака, висевшую в ванне. Он прижал бутылку виски к себе правым предплечьем, с тем чтобы открыть ее левой рукой. Интересно, делал ли то же самое Бомонт у себя в Мэне. Старк сомневался в этом. Он вообще сомневался, что у Тада хватит мужества самому продезинфицировать рану. Сейчас он, наверное, уже держит путь в госпиталь.

Старк плеснул виски на рану, и острая боль прошла вверх по всей руке до плеча. Он увидел, как пузырится виски в ране и прижал свое лицо вбок, уткнувшись в предплечье, чтобы заглушить невольный стон.

Он сомневался, отойдет ли эта жестокая боль когда-нибудь от него, но, наконец, она стала понемногу утихать.

Старк попытался поставить бутылку на полку под зеркалом. Его руки, однако, слишком дрожали для этой операции, что лишало ее почти всех шансов на успех. Поэтому Старк поставил бутылку на пол в ванной. На какую-то минуту он ощутил большое желание выпить.

Он поднял раненую руку к свету и осмотрел ее более внимательно. Треклятая ручка почти проткнула ладонь. Может быть, у Бомонта дело обстоит несколько лучше.

Он всегда мог надеяться.

Он опустил руку под струю холодной воды, стараясь чтобы она попадала точно в рану. Губы Старка побелели от боли, рука онемела от холода — но так было все же лучше. Он заставил себя продержать руку под струей целых три минуты. Затем он снова повернул ладонь раной кверху и стал осматривать ее при ярком освещении.

Рана теперь стала затягиваться. Его тело, казалось, имело необычайные силы для заживления, и это выглядело забавным, поскольку в это же время оно распадалось на части. Теряем связь, писал он. А это кое-что означает.

Старк открыл аптечку. Там было много всяких вещей: опасные бритвы, несколько губок, баночки с гримом и тюбики с косметикой, зубная паста, банка аспирина. Но не было пластырей. Пластыри, как и копы, подумал Старк, — никогда не попадаются, когда в них действительно есть нужда. Но, впрочем, все нормально. Он вряд ли занес какую-то инфекцию в рану, он вообще имеет иммунитет ко всякой заразе. Он даже счел это забавным.

Он открыл банку аспирина при помощи зубов, сняв крышки, высыпал несколько таблеток на стол, взял их здоровой рукой и отправил в рот. Затем взял открытую бутылку виски и запил аспирин. Лекарство попало в желудок и вызвало там приятное ощущение тепла.

Старк прошел в спальню и открыл верхний ящик в бюро, лучшие дни которого остались в прошлом. Бюро и древняя софа были единственными представителями семейства мебели в этой комнате.

В верхнем ящике хранились немногие вещи из гардероба Старка: три пары трусов-плавок, две пары носок в фирменной упаковке, пара джинсов «Левис» и сорочка. Старк сжал кулак раненой руки. Из раны выступило немного капель виски и лишь одна капелька крови. Очень хорошо. Просто чрезвычайно.

А смог бы Бомонт сделать что-либо болезненное для себя? — подумалось Старку. Он в это не очень-то мог поверить. Но и проверять специально не стоило. Он обещал дать Таду неделю на размышления и начало работы над новым их романом. Сейчас у Старка почти нет сомнений, что Тад не станет этим заниматься, но все же нужно подождать до конца срока, как он сам ему это и обещал.

Ведь Старк человек слова, кроме всего прочего.

Бомонту, возможно, необходимо какое-то небольшое, но вдохновение. Для этого хорошо бы как следует припугнуть его детьми. Но это можно пока отложить. Сейчас он подождет… и пока не отправится на север. Проблем нет. У Старка есть свой собственный автомобиль — черный «Торнадо». Он в гараже, но это не значит, что он всегда должен стоять там. Он может уехать из Нью-Йорка завтра утром. Но сперва он должен сделать здесь покупку… и прямо сейчас он займется косметикой в ванной.

Он вытащил небольшие кувшинчики с тоновым составом, пудру, губки. Сделал еще один глоток виски перед началом действий по преображению своего лица, уже слишком известного полиции. Руки были твердыми, хотя правая и болела. Но Старка это не очень огорчало: если у него немного болит, то у Бомонта просто должна быть мучительная боль.

Он осмотрел свое лицо в зеркале, приклеил кусок искусственной кожи под левый глаз, а затем присобачил другую нашлепку в углу рта. «Теряем связь», — пробормотал он, и это было, действительно, полной правдой.

Когда Старк впервые увидел свое лицо — вылезая из могилы на кладбище Хоумленд, он заглянул в небольшую лужицу, ярко освещенную луной, — он был очень удовлетворен. Все было как в тех снах и видениях, которые он посылал в сознание Бомонта. Он увидел весьма красивого мужчину, но с чертами широкими и несколько грубоватыми, чтобы привлекать к себе излишнее внимание. Иначе женщины могли бы оборачиваться, чтобы рассмотреть его получше со второго взгляда. Абсолютно незапоминающиеся лица (если таковые существуют) могут все же привлекать внимание именно тем, что в них нет ни одной черточки, на которой мог бы остановиться взгляд постороннего наблюдателя — и это тоже нехорошо. На лице Старка сразу же обращали на себя внимание дивные глаза голубого цвета… и загар, который мог бы показаться необычным для блондина — и это было все! И только! Если свидетели напрягали память, то называли еще его широкие плечи — но мало ли на земле широкоплечих мужчин?

А сейчас все изменилось. Сейчас лицо действительно стало странным… и если он не начнет снова писать, оно станет не только странным. Оно превратится в гротескное.

«Теряем связь, — подумал Старк опять. — Но ты собираешься это остановить, Тад. Когда ты начнешь роман о бронированном автомобиле, во мне произойдет что-то противоположное нынешнему состоянию. Я не знаю, почему, но я действительно твердо в этом уверен».

Всего две недели тому назад он впервые увидел себя в той лужице, а за это время его лицо сильно и постоянно дегенерировало. Эти изменения сначала были очень мелкими, настолько мелкими, что сперва Старк пытался убедить себя, что это всего лишь его воображение — но затем они стали все ускоряться, и ему уже трудно было не признать правду. Если бы пришлось сопоставить две фотографии Старка с перерывом в эти две недели, то можно было бы подумать, что он подвергся какому-то мощному радиационному облучению или химическому воздействию. Джордж Старк, казалось, попал под какой-то страшный эксперимент по проведению распада всех его мягких тканей.

Гусиные лапки вокруг его глаз, обычные отметки для средних лет мужчины, теперь превратились в глубокие борозды. Его веки сморщились и приобрели текстуру крокодильей кожи. Его щеки впали, а также стали все более растрескиваться. Белки глаз покраснели, что придавало ему вид забулдыги со страдальческим взглядом, спрашивающим, не пора ли уже выпить. Глубокие борозды и складки прошли от углов его рта до подбородка, придавая рту необычайно мрачные очертания. Его светлые волосы, тонкие изначально, теперь совсем утончились и стремительно выпадали, обнажая кожу на затылке. На коже рук выступили желтые пятна.

Он все это должен был терпеть без особых попыток бороться с внешними изменениями. Он только выглядел старым, а вообще-то старость — не самое страшное. Его сила казалась неиссякаемой. К тому же существовала непоколебимая уверенность, что как только он и Бомонт начнут снова писать — снова как Джордж Старк — процесс старения пойдет вспять.

Но сейчас его зубы выпадали из десен. И появились язвы.

Первую из них он обнаружил три дня тому назад внутри правого локтевого сгиба — красную отметину, окаймленную белой омертвелой кожей. Он вспомнил пеллагру, эпидемии которой случались на дальнем юге еще в 1960-х годах. Позавчера он нашел еще одну, на этот раз на шее, ниже левого уха. А вчера еще две, одну — на груди, другую — пониже пупка.

А сегодня впервые язва появилась и на лице — на правом виске.

Они не болели. Было лишь непреодолимое желание их чесать — и все. Может быть, только пока, когда чувствительность еще не пропала. Но язвы увеличивались в размерах. Правый локоть опух и достиг своей красноватой границей уже середины плеча. Он один раз попытался расчесать одну из таких язв — и ужаснулся. Кожа и мясо стали легко отваливаться. Полилась смесь крови и желтого гноя, запах которого было почти невозможно вынести. Хотя никакой инфекции не было и не могло быть. Более всего это напоминало испарения гнили.

Глядя на него сейчас, любой — даже опытный врач — вероятнее всего предположил бы меланому, вызванную большой дозой радиации.

Но все же язвы не столь уж сильно беспокоили его. Он предполагал, что они будут расти и в количестве, и в площади, соединяться друг с другом и в конце концов съедят его заживо… если он это им позволит. Но он не собирался позволять им сделать это. Однако он не мог заменить себе лицо, обезображивающееся ежедневно во все возрастающей степени. Поэтому нужен грим.

Он очень тщательно наложил жидкую основу, при помощи одной из губок от щек до висков, особенно тщательно закрывая язву на виске и ту, новую, которая начала пробиваться на левой щеке. Старк никогда не думал, что ему придется размалевывать себя, словно актеру из телевизионной мыльной оперы или гостю знаменитого шоумена Донахью. Но все, что могло прикрыть язвы, должно было использоваться без раздумий. К тому же немного выручал и оставшийся на лице загар. Если он будет находиться в полумраке или под искусственным освещением, их пока еще очень трудно, если это вообще возможно, заметить. Так он надеялся. Ему также нельзя было находиться под естественным освещением по другим причинам. Он подозревал, что прямые солнечные лучи ускоряют те разрушительные химические реакции в его организме, которые все более и более дают о себе знать. Это было почти так, словно он превращается в вампира. Но это не так уж и опасно; в некотором смысле, он всегда им и являлся. И кроме того — я ночной человек, всегда был таким — уж такая у меня натура.

Это заставило его улыбнуться, а улыбка показала зубы, торчащие, как клыки.

Он закрыл баночки с тоном и начал пудриться. «Я могу издавать запах, — подумал Старк, — и весьма скоро люди будут чувствовать мое приближение — тяжелый неприятный запах гниющего мяса, побывавшего целый день под солнцем. Это нехорошо, друзья и милые сердца. Это совсем нехорошо».

— Ты будешь писать, Тад, — сказал Старк, глядя на себя в зеркало. — Но при удаче, тебе этим долго не придется заниматься.

Он улыбнулся еще шире и показал передний зуб, темный и мертвый.

— Я быстро научусь.

В половину одиннадцатого на следующий день высокий широкоплечий мужчина в наглухо застегнутой рубашке, синих джинсах и огромных солнцезащитных очках купил у продавца канцтоваров на Хоустон-стрит три коробки черных карандашей «Бэрол блэк бьюти». На человеке было много грима и косметики, заметил продавец, — вероятно, остались после веселого мальчишника в одном из баров поблизости. А издаваемый этим покупателем запах напоминал о парфюмерной лавке, словно покупатель выкупался в одеколоне «Инглиш лэзер». Но даже одеколон не мог скрыть то печальное обстоятельство, что широкоплечий пижон пахнул мерзко. Продавец подумал вскользь — очень вскользь — о том, чтобы сострить на эту тему, но затем подумал еще раз. Пижон пахнул скверно, но выглядел мощным. Да и вся их торговая операция была удивительно простой. Это ведь карандаши, а не «Роллс-Ройс».

Лучше всего не связываться.

Старк сделал короткую остановку на обратном пути из магазина канцтоваров. Ему удалось очень быстро забрать из своей «площадки» на Ист-Виллидж те немногие нужные ему принадлежности и упаковать их в рюкзак, купленный еще в первый день его появления в Нью-Йорке. Вообще-то если бы не бутылка шотландского виски, он бы еще подумал, стоит ли вообще заходить сюда.

Поднимаясь по наружной лестнице дома, он не заметил тельца трех мертвых воробьев, мимо которых проходил в это время.

Он уходил из дома пешком… но шел не очень долго. Он давно обнаружил, что целеустремленный человек всегда найдет транспорт, если тот действительно ему требуется.

20. ЧЕРЕЗ КРАЙНЮЮ ЧЕРТУ

День, которым кончалась неделя милосердия для Тада Бомонта, больше напоминал позднеиюльский, чем середину июня. Тад ехал свои восемнадцать миль до университета штата Мэн под небом цвета дымчатого хрома, воздушный кондиционер «Субурбана» работал на всю мощность. За машиной Тада упорно держался темно-коричневый «Плимут». Он не подходил больше, чем на два корпуса, но и не отставал дольше, чем на пять. Он редко позволял какой-либо машине втиснуться между «Субурбаном» и собой; однажды на перекрестке около школьной зоны в Виази некий водитель попытался это нагло сделать, но «Плимут» легко его тут же обошел. Если бы не эта удивительная простота и легкость в обращении с рулем, то охранник Тада просто бы нажал синюю кнопку на приборной шкале в автомобиле. И несколько мигающих огоньков на крыше «Плимута» успокоили бы любого не понимающего правила поведения олуха.

Тад управлял в основном только правой рукой, используя левую лишь в случаях абсолютной необходимости. Рука сейчас была намного лучше, но по-прежнему дьявольски болела при любом его неосторожном или слишком резком движении. Он не раз ловил себя на подсчитывании тех последних минут последнего часа до срока, когда ему можно будет принять очередную пилюлю перкодана.

Лиз не хотела, чтобы он ехал в университет сегодня, да и охранники тоже разделяли ее мнение. Для них мотив был прост: им не хотелось дробить свою охранную команду. Что касается Лиз, то ее мотивы были куда сложнее. Она ссылалась на его рану руки, которая могла снова открыться при работе с рулем, как она на словах очень опасалась. Но то, что было в ее глазах, говорило совсем о другом. Там был Джордж Старк, в ее глазах.

— Какого черта ты забыл там, что тебе нужно там делать сегодня? — этот вопрос постоянно срывался с ее губ — и Тад самому себе должен был на него также ответить. Семестр окончился, а он не преподавал на летних курсах переподготовки. Наконец, он решил остановиться на дополнительном курсе для студентов-отличников.

Шестьдесят студентов подали заявки на поступление на этот курс по писательскому творчеству. Это было вдвое больше, чем в прошлогодний осенний семестр, но даже эти студенты не подозревали, что занудливый Тад Бомонт и развязный Джордж Старк — одно и то же лицо, примелькавшееся всем преподавателям и студентам факультета английского языка.

Поэтому Тад решил сказать Лиз, что желает просмотреть все заявки и сократить число слушателей с шестидесяти до пятнадцати максимум, который он может взять в обучение (и то, видимо, на четырнадцать человек больше, чем то количество студентов, которое он реально мог чему-то обучать).

Она, конечно, поинтересовалась, почему это дело нельзя отложить хотя бы до июля и напомнила ему (тоже, конечно), что в прошлом году он занимался тем же делом в середине августа. Тут он сослался на удвоение числа заявок, а также очень тонко заметил, что не хочет, чтобы его летняя лень превратилась в дурную привычку.

Наконец она прекратила протестовать — не потому, что его аргументы были убедительными для Лиз, как и сам Тад ясно осознавал, а потому, что ей ясно стало видно, что он решил уехать, не важно, кто и что ему бы не говорил противоположное. Да она и сама понимала, что рано или поздно, но им придется выходить из своего добровольного заточения — скрываться в доме, пока кто-то убьет или схватит Джорджа Старка, было не очень приятным выбором. Но ее глаза были по-прежнему полны беспомощного и вопрошающего страха.

Тад поцеловал ее и близнецов, а затем быстро укатил. Она выглядела так, словно вот-вот заплачет, и если бы он находился еще дома, ему пришлось бы остаться там.

Конечно, на самом деле причиной служили не студенческие заявки.

Причиной была крайняя черта.

Он сам проснулся сегодня утром полный тоскливого страха и ужаса. Джордж Старк звонил вечером 10 июня и дал Таду ровно неделю для начала романа о бронированном автомобиле. А Тад так ничего и не смог сделать… хотя с каждым днем ему было все яснее, как могла бы выглядеть эта книга. Ему даже она снилась дважды за эту неделю. Это было приятным отвлечением от уже наскучившего кошмара — пустого дома и взрывающихся в руках Тада вещей. Но этим утром первой его мыслью было: «Крайняя черта. Я перешел крайнюю черту».

Это значило, что ему нужно говорить с Джорджем еще раз, как бы ему это не хотелось. Нужно было выяснить, насколько сердит Старк. Ну… он предполагал, что уже представляет себе ответ на этот вопрос. Вполне вероятно, что Старк очень зол, разъярен донельзя, и если Таду удастся нащупать слабину в обороне этого вышедшего из-под всякого контроля старого лиса Джорджа Старка, тот может как-то ошибиться и проговориться.

Теряем связь.

Тад имел какое-то неясное ощущение, что Джордж уже о чем-то проговорился, когда позволил руке Тада записать его признания в дневнике. Если бы Тад только был уверен, что правильно истолковывает эти и другие слова. У Тада была идея… но он не был уверен. А ошибка здесь была слишком дорогостоящей, и ставкой была не только его жизнь.

Поэтому Тад и ехал в университет, в свое родное здание факультета английского языка и математики. Ему не нужны эти студенческие заявки и их дела — хотя, конечно, он и их посмотрит — а ему нужен телефон, который не прослушивают, и нужно сделать кое-что там. Он перешел крайнюю черту.

Опустив левую руку, Тад подумал (уже далеко не в первый раз за эту длинную-предлинную неделю), что телефон — не единственное средство, чтобы соединиться со Старком. Он уже пробовал и другое… но там цена была слишком дорогой. Это была не просто ужасная боль от протыкающего руку острозаточенного карандаша или наблюдение, как его вышедшее из-под контроля тело подчиняется командам Старка, который казался скорее привидением, чем реально существующим лицом. Тад заплатил настоящую цену своим сознанием. Реальная цена была связана с прилетом воробьев, ужас осознавания, что здесь работают силы куда мощнее и неуправляемее, чем сам Джордж Старк.

Воробьи, в чем он все более и более убеждался, означали смерть. Но для кого?

Тад опасался, что сможет вызвать воробьев, когда попытается снова войти в контакт со Старком.

И он уже представлял себе их появление; он видел, как они прибывают в то мистическое место посреди двух точек, из которых Тад и Старк движутся навстречу друг другу, то место, где они должны схватиться насмерть за контроль над одной-единственной душой, которую они пока поделили.

И Тад боялся, что уже знает, кто победит в этой схватке в том таинственном месте.

Алан Пэнборн сидел в своем офисе в Кастл Роке, который занимал одно из крыльев Муниципального здании. Он провел долгую напряженную рабочую неделю также… но здесь не было ничего нового. Раз лето пришло сюда, все пошло как обычно. Нарушения законности, начиная со Дня памяти и до дня труда, давно стал дурной традицией в Мэне, этой Земле отпускников.

Уже была автомобильная катастрофа со столкнувшимися друг с другом четырьмя машинами на дороге № 17 пять дней тому назад, и пьяная драка, унесшая жизни двух людей. Двумя днями позже Нортон Бриггс ударил жену раскаленной сковородой, оставив ее лежать неподвижной на кухонном полу. Нортон по-разному колошматил свою жену за двадцать бурных лет их семейной жизни, но сейчас он, видимо, был уверен, что прикончил ее. Он написал короткую пояснительную записку, богатую по выражениям, но бедную с точки зрения грамматики, а затем покончил счеты и со своей жизнью при помощи револьвера 38-го калибра. Когда его жена, тоже далеко не подарок, наконец, очнулась и увидела еще теплый труп своего незабвенного учителя и наставника, она включила газовую печь и засунула туда голову. Парамедики из скорой помощи госпиталя в Оксфорде спасают ее жизнь. Но едва ли добьются этого.

Два ребенка из Нью-Йорка отправились в самостоятельное путешествие из летнего коттеджа их родителей в Кастл-Роке и заблудились в лесу, совсем как сказочные Гензель и Гретель. Их удалось найти через восемь часов, насмерть перепуганных, но все остальное с ними о'кей. Джон Лапойнт, второй помощник Алана, далеко не столь удачно отделался: он лежит дома, отравившись соком плюща, с которым слишком долго контактировал во время розыска. Еще была кулачная драка между двумя летними отдыхающими из-за последнего экземпляра воскресного выпуска «Нью-Йорк таймс» в закусочной Нэн, а другая драка состоялась на парковочной станции в Мэллоу Тайгер. Еще было три случая грабежа магазинов и обнаружения небольшого притона наркоманов в бильярдной.

Абсолютно обычная рабочая неделя в небольшом городке летом. Алан еле успевал, присев за стол, выпить целую чашку кофе, ни разу не встав из-за стола. И все же ему приходилось снова и снова обращаться мыслями к Таду и Лиз Бомонт… к ним и к тому человеку, кто охотился за ними. Тому, кто также убил Хомера Гамаша. Алан не раз звонил в Нью-Йорк своим коллегам-копам — и некий лейтенант Риардон, наверное, уже озверел от бесед с шерифом — но они так и не смогли открыть там что-то новое.

Сегодня днем в офисе шерифа была неожиданно тихая и мирная атмосфера. Шейла Бригхем не мела ничего серьезного для передачи ему, а Норрис Риджуик, как обычно, почивал в кресле шерифа, задрав свои ножищи на стол того же шерифа. Алану пришлось разбудить его — если Дэнфорт Китон, первый выборный городской староста, зайдет сюда и увидит сию идиллию, он может получить разрыв сердца — хотя, возможно, Китон и не имеет такового органа. Для Норриса неделя тоже была не очень легкой. Ему пришлось заниматься очисткой от всего этого кровавого месива дороги № 17, и он сделал эту чертовски мерзкую работу.

Алан сейчас сидел за своим столом и запускал тени животных на стену, пользуясь яркими лучами солнца, а его мысли еще раз обратились к Таду Бомонту. Получив благословение Тада, доктор Хьюм из Ороно позвонил шерифу и сообщил, что нейрологические тесты Бомонта оказались отрицательными, никаких признаков опухоли не обнаружено. Подумав на эту тему, Алан вернулся еще раз к доктору Хью Притчарду, оперировавшему Тада, когда тот был еще никому не известным мальчишкой одиннадцати лет.

Кролик проскакал по стене. За ним прошла кошка. Собака сменила кошку.

Оставь это. Это безумие.

Конечно, это безумие. И, конечно, ему надо это оставить. Это просто из-за выдавшегося окна в его бурной деятельности летом в Кастл Роке. Когда же вы сильно заняты, вы не можете думать, и иногда это даже хорошо — не думать.

За собакой появился слон, покачивая хоботом, для чего Алан использовал свой мизинец на левой руке.

— А, черт с ним, — сказал Пэнборн и пододвинул к себе телефон. В то же время другая рука полезла в задний карман, чтобы извлечь оттуда что-то. Шериф нажал кнопку автоматической связи с управлением полиции штата Мэн в Оксфорде и спросил диспетчера, на месте ли Генри Пейтон из отдела уголовного розыска. Оказалось, что да. Алан подумал, что, видно, и в управлении сегодня тихий денек, раз Генри оказался у телефона.

— Алан? Что тебе надо от меня?

— Я хотел попросить тебя, — сказал шериф, — чтобы ты сделал мне одолжение и позвонил Главному лесничему Йеллоустонского национального парка для меня. Я могу дать тебе номер. — Он взглянул на бумагу с легким удивлением. Он записал телефон на обороте визитной карточки неделю тому назад. А сейчас его рука сама собой достала ее из толстого бумажника, куда он даже не успел заглянуть.

— Йеллоустон! — голос Генри развеселился. — Это не там, где загорают йоги-медведи из мультфильмов?

— Нет, — улыбнулся шериф. — То называется «Джеллистон». И никакие медведи здесь не подозреваются, в любом случае. По крайней мере, насколько мне известно это сегодня. Мне нужно поговорить с человеком, находящимся там в летнем туристическом палаточном лагере, Генри… Я даже не знаю, действительно так уж это надо или нет, но тогда я наверняка успокою свою голову. Это выглядит как не доведенное до конца дело.

— Это связано с Хомером Гамашем?

Алан переложил трубку к другому уху и пробежал глазами вытащенную визитную карточку с телефонным номером Главного лесничего.

— Да, — ответил он, — но если ты попросишь меня все объяснить, я буду выглядеть, как последний дурак.

— Просто предчувствие?

— Да. — И шериф был удивлен, обнаружив, что у него действительно есть предчувствие — он даже сам до этого не был здесь уверен. — Человек, с которым мне надо связаться, — это ушедший на пенсию доктор по имени Хью Притчард. Он там с женой. Лесничий, вероятно, знает, где они, и, как я догадываюсь, в палаточном городке должен быть телефон. Им обоим за семьдесят. Если ты позвонишь туда, лесничий, может быть, передаст им мою просьбу насчет разговора с доктором.

— Другими словами, ты полагаешь, что Главный лесничий национального парка воспримет офицера полицейской службы штата куда серьезнее, чем дерьмового шерифа графства.

— У тебя очень дипломатический талант называть вещи своими именами, Генри.

Генри Пейтон радостно расхохотался.

— Я сделаю, почему бы и нет? Но я тебе скажу вот что, Алан — я сделаю только эту небольшую услугу, поскольку ты не будешь заставлять меня окунаться все глубже и глубже в это…

— Нет-нет, это все, — благодарно перебил шериф. — Это все, что я прошу.

— Подожди минутку, я не кончил. Как ты понимаешь, я не имею права пользоваться нашей срочной ВАТС линией для подобных звонков. Капитан следит за такими штуками, дружище. И очень строго. И если заметит меня за этим делом, то поинтересуется, почему я трачу деньги налогоплательщиков для твоих прихотей. Ты понял, что я имею в виду?

Алан вздохнул, сдаваясь.

— Можешь использовать номер моей кредитной карточки, — ответил Пэнборн, — и можешь передать лесничему, я оплачу ответный срочный звонок из своего кармана.

На другом конце провода последовала пауза, и куда более посерьезневший Генри, наконец, спросил.

— Это действительно важно для тебя, Алан?

— Да. Не знаю почему, но да…

Последовала еще одна короткая пауза. Алан прямо-таки чувствовал, как Генри Пейтон подавляет в себе желание задать вопросы. Наконец, лучшая часть души Генри взяла верх в этой борьбе.

— О'кей, — сказал он. — Я позвоню и сообщу Главному лесничему, что ты хочешь срочно переговорить с этим Хью Притчардом в связи с расследованием дела об убийстве в графстве Кастл, штат Мэн. Как зовут его жену?

— Хельга.

— Откуда они приехали?

— Форт Ларами, Вайоминг.

— О'кей, шериф; сейчас самое неприятное. Какой номер твоей кредитной карточки?

Вздохнув еще раз, Алан назвал номер.

Минутой позже парад зверей на стенке под солнечными лучами возобновился с новой силой и энергией.

«Этот старикан, может, и никогда не позвонит мне, — подумал он, — и даже если он это и сделает, то вряд ли он сможет объяснить мне всю эту чертовщину, чтобы я что-то попробовал использовать — да и как он смог бы это сделать?»

И все же Генри прав насчет одной вещи: у него есть какое-то предчувствие. О чем-то. И оно никак не исчезло.

Пока Алан Пэнборн беседовал с Генри Пейтоном, Тад Бомонт парковал машину на одной из факультетских стоянок за учебным корпусом. Он вылез из машины, стараясь ничего не задеть левой рукой. Какой-то момент он просто постоял на воздухе, наслаждаясь летним днем и совершенно необычным умиротворением университетского двора.

Коричневый «Плимут» стоял бок о бок с его «Субурбаном», и два рослых охранника, быстро выбравшиеся из полицейской машины, тут же отмели всякие мечты о мире и покое, которые могли посетить Тада, стоящего около тихого и величавого здания.

— Я только поднимусь в свою рабочую комнату на несколько минут, — сообщил Тад. — Вы можете подождать и здесь, если хотите. — Он заметил двух девушек, идущих прогулочным шагом, вероятно в Восточную пристройку, чтобы подать заявки на летние курсы. Одна была одета в ветровку и шорты, а на другой была почти несуществующая мини-юбка с разрезом, которую смог бы выдержать только мужчина с крепкими нервами и сердцем. «Наслаждайтесь пейзажем».

Оба охранника с такой силой повернули свои головы за шествующими девицами, словно у них вместо шеи были какие-то невидимые постороннему взгляду вертлюги. Наконец старший из двоих — Рэй Гаррисон или Рой Харриман, Тад не был уверен, что правильнее — повернулся обратно к Таду Бомонту и огорченно ответил:

— Конечно, приятнее было бы остаться здесь, но лучше все же подняться с вами.

— Но, в самом деле, это всего лишь второй этаж!..

— Мы будем ожидать в холле.

— Вы даже не знаете, парни, как все это начинает угнетать меня, — сообщил Тад.

— Приказ, — ответил Гаррисон — или — Харриман.

Было абсолютно ясно, что угнетенное состояние Тада — как, впрочем, и счастливое — для него значат даже еще меньше, чем ноль.

— Да, — сказал Тад, сдаваясь. — Приказ — это все.

Он пошел первым к боковой двери. Оба охранника шли за Тадом на расстоянии двенадцать шагов, причем в своей штатской одежде они выглядели даже еще более явными копами, чем в обычной униформе — таково было глубокое убеждение охраняемого ими великого писателя.

После теплого и влажного наружного воздуха, потоки кондиционируемого воздуха обдали Тада прохладой. И сразу его рубашка ощутила, что по коже Тада побежали мурашки. Корпус, столь полный шума и движения во время академического учебного года, с сентября по май, сейчас производил впечатление заброшенности, в этот субботний день в начале лета. В понедельник жизнь здесь проявится, может быть, не более чем на треть по отношению к повседневной суете в разгар учебы, но, тем не менее, корпус оживет. В понедельник откроются трехнедельные летние курсы, но сегодня Таду было как-то особенно неловко за свою охрану в безлюдном месте. Тад подумал, что, возможно, на втором этаже и вообще никого не встретит, что избавит его от необходимости давать объяснения своим старым университетским друзьям и коллегам относительно тех новых двух, не отстававших от него, где бы Тад ни был.

Второй этаж все же не был абсолютно пустынный, но Таду удалось легко пройти выдавшееся испытание встречей. Роули Делессепс проплывал по маршруту между общей профессорской и своей рабочей комнатой в обычной и излюбленной манере… что означало, что вид у Роули был точь-в-точь как у человека только что пропустившего сильный удар в голову, который отбил у него и память, и контроль за движениями ног. Он шел, словно в полусне, натыкаясь то на одну стену, то на другую, выделывая какие-то замысловатые петли, разглядывая все вывески, плакаты, объявления, стенгазеты, прикрепленные на стенах и дверях кабинетов и комнат его ученых коллег. Возможно, Роули и направлялся к себе — так, по крайней мере, это выглядело — но вряд ли кто-нибудь даже очень хорошо знавший Роули Делессепса, смог бы за это поручиться. Черенок гигантской трубки был плотно зажат во рту Роули между его вставными челюстями. Эти челюсти были не столь желтыми как трубка, но весьма напоминали ее своим оттенком. Трубка была пустой и пребывала в таком состоянии еще с конца 1985 года, когда врач категорически запретил Роули курить из-за угрозы инфаркта. Он никогда особо и не любил курить, — объяснял Роули своим вежливым голосом всем интересовавшимся его пустой трубкой. — «Но, джентльмены, без этой трубки во рту… я не смогу понять, куда мне надо идти или что надо делать, даже если мне и повезет счастливо добраться сюда». Множество раз он производил впечатление человека, не знающего где он находится и почему… то же самое, что и в данный момент. Некоторые люди, знавшие Роули целые годы, вдруг неожиданно открывали для себя, что он вовсе не такой рассеянный дуралей, каким им он всегда казался. Но некоторые так этого и не смогли открыть.

— Хэллоу, Роули, — сказал Тад, выбирая нужные ключи.

Роули вытаращился на него, затем осмотрел двух мужчин сзади Тада, отмел их и перенес взгляд на Тада еще раз.

— Хэллоу, Тадеуш, — ответил он. — Я и не знал, что ты ведешь какие-либо летние курсы в этом году.

— Я — нет.

— А тогда что же привело тебя сюда, в первый по настоящему летний денек?

— Проверить некоторые заявки на мой курс, — сказал Тад. — Я не проторчу здесь дольше, чем мне нужно, поверь мне, старина.

— Что ты сотворил с рукой? Она у тебя черно-синяя до запястья.

— Видишь ли, — сказал Тад в некотором смущении. Выдуманное им объяснение заставляло Тада выглядеть либо пьяницей, либо идиотом, или и тем, и другим одновременно… но все же ее принимали куда проще и легче, чем ту правду, которую он мог бы сообщить. Тад даже сам был глубоко удивлен и позабавлен, открыв, что полиция восприняла его россказни столь легко, как и Роули сейчас — не было ни единого вопроса о том, как или почему Таду удалось прищемить ладонь дверью собственного ватерклозета.

Он инстинктивно выбрал именно ту нужную историю — даже находясь почти в предсмертной агонии. От него ожидали странных поступков — это должно было соответствовать его облику. В некотором роде, Тад продолжил ту же игру, которую он начал с интервьюером из журнала «Пипл» (спаси Господи его душу), рассказав тому о литературном рождении Джорджа Старка в Ладлоу вместо подлинного места — Кастл Рока, и о тех причинах, по которым Старк пользовался карандашами, а не пишущей машинкой.

Ему даже не пришлось лгать для Лиз… Он сумел настоять, чтобы она хранила в тайне, как все произошло на самом деле, и Лиз согласилась сделать это. Ее единственным условием было обещание Тада никогда более не пытаться снова вступать в контакт со Старком. Он дал это обещание достаточно охотно, хотя и знал, что не сможет его выполнить. Тад даже подозревал, что на уровне подсознания и Лиз была уверена в этом, как и он.

Роули теперь разглядывал Тада с неподдельным интересом.

— Дверью клозета, — повторил он. — Чудесно. Ты, наверное, играл в прятки? Или это был экзотический сексуальный обряд?

Тад улыбнулся.

— Я прекратил все свои сексуальные обряды около 1981 года, — сказал он. — По совету доктора. На самом деле, я просто не всегда внимательно слежу за тем, чем занимаюсь. Это, в некотором роде, какое-то замешательство.

— Я понимаю это, — заявил Роули… и подмигнул. Это было очень быстрое движение, резкое хлопанье одним веком… но очень четко обозначенное. Уж не думал ли он надуть Роули? Свиньи могут и летать.

Вдруг новая мысль пришла в голову Тада.

— Роули, ты по-прежнему ведешь семинар по народной мифологии?

— Каждую осень, — отвечал Роули. — Ты разве не читал учебную программу нашего факультета, Тадеуш? Легенды и сказания, свидетельства, святые спасения, знаки отличия богатых и знаменитых. Это все столь же популярно теперь, как и всегда. Почему ты спрашиваешь?

Был универсальный ответ на этот вопрос, который открыл Тад, будучи писателем. На вопрос «почему ты спрашиваешь?» лучше всего отвечать неопределенно и таинственно.

— Ну, у меня появилась одна идея для рассказа, — сказал Тад. — Я пока еще только разрабатываю сюжет, но все должно быть в порядке, я надеюсь.

— Что же ты хочешь узнать?

— Имеют ли воробьи какое-то значение в американских суевериях или мифологии, по твоим сведениям?

Поднятая бровь Роули начала имитировать рельеф некоей отдаленной планеты, наверняка, непригодной для человеческого существования. Он уставился на кончик своей знаменитой трубки.

— Ничего пока что не приходит в голову, Тадеуш, хотя… меня удивляет, неужели тебя это действительно может интересовать для твоего рассказа?

«Свиньи могут летать», — вновь подумал Тад и пояснил:

— Ну… может быть, и нет, Роули. Может быть. Возможно, я и сам не смогу объяснить тебе причину своего интереса в этой спешке. — Глаза Тада покосились на двух его верных сторожевых псов, затем снова обратились к Роули. — Я сейчас в большом цейтноте.

Губы Роули дернулись в какой-то пародии на улыбку.

— Я понимаю, мне кажется. Воробьи… столь обычные птицы. Слишком обычные, чтобы с ними связывать суеверия, по-моему. И все же… теперь, когда я думаю об этом, здесь есть что-то. Если только я не путаю это с козодоем жалобным. Позволь мне проверить. Ты здесь пробудешь сколько-нибудь?

— Не более получаса, я боюсь.

— Хорошо, возможно, я найду что-нибудь в книге Бэрринджера «Фольклор Америки». На самом деле это всего лишь поваренная книга суеверий, но она здесь может подойти. И я всегда могу тебе позвонить.

— Да. Ты всегда это можешь проделать.

— Ты и Лиз соорудили тогда отличную вечеринку для Тома Кэрролла, — сообщил Роули. — Вы, конечно, всегда организуете самые лучшие вечера. Твоя жена слишком очаровательна, чтобы быть просто женой, Тадеуш. Ей бы следовало быть твоей любовницей.

— Спасибо. Я понимаю.

— Гонзо Том, — продолжал Роули с нежностью в голосе. — Как трудно поверить, что наш старина Гонзо Том Кэрролл причалил в печальную гавань пенсионеров. Я слышал более двадцати лет, как он разносил всех в пух и в прах в соседнем со мной кабинете. Я полагаю, что его преемник будет куда потише. Или хотя бы более осторожен в выражениях.

Тад рассмеялся.

— Вильгельмина тоже очень веселилась — продолжал Роули. Его глаза прямо-таки закатились от на хлынувших чувств. Роули прекрасно знал, как относились к его Билли Тад и Лиз.

— Да, было прекрасно, — заявил Тад. Он находил само сочетание слов «Билли Беркс» и «веселье» взаимоисключающим… но поскольку она и Роули образовали ту несокрушимую основу алиби, на которой покоилось его относительное благополучие, Тад предположил, что должен быть просто счастлив, что Билли тогда посетила вечеринку.

— Воробьи и их место в потустороннем мире. Да, в самом деле. — Роули кивнул двум полисменам позади Тада. — Добрый день, джентльмены. — Он обогнул их и продолжил шествие в свою комнату с несколько более ярко выраженной целеустремленностью. Не намного большей, но все же.

Тад посмотрел вслед Роули, в некотором смущении.

— Что это было? — спросил Гаррисон — или — Харриман.

— Делессепс, — пробормотал Тад. — главный грамматик и любитель-фольклорист.

— Выглядит словно малый, которому нужна карта, чтобы отыскать свой дом, — сказал другой охранник.

Тад подошел к своей двери и открыл ее.

— Он более проворный, чем кажется, — сказал Бомонт, входя в комнату.

Тад не был уверен, что Гаррисон — или — Харриман последует за ним, с одной рукой наготове в кармане его спортивного плаща, до тех пор, пока не включил верхние лампы. Тад ощутил на мгновение запоздалый страх, но его комната была пуста, конечно — пуста и столь чиста, как это может быть только после окончания всей учебной кутерьмы.

По неизвестной ему самому причине Тад ощутил внезапную и почти захватившую его с собой волну — волну тоски по дому, пустоты и потерь — смесь чувств, напоминающих глубокую и неожиданную печаль. Это напоминало сон. Это было так, словно он пришел сюда сказать «прощай».

«Перестань быть столь чертовски глупым», — приказал Тад самому себе, а другая часть его сознания тихо заметила: — «Ты перешел крайнюю черту, Тад. Я уже за ней, и я думаю, что ты сделал очень большую ошибку, не попытавшись хотя бы попробовать то, что хотел этот человек от тебя. Кратковременное облегчение все же лучше, чем никакое».

— Если вам хочется кофе, то вы можете взять чашки в профессорской, — сказал Тад. — Кофейник полон, если я не ошибаюсь в Роули.

— Где это? — спросил партнер Гаррисона — или — Харримана.

— По другой стороне коридора, через две двери, — ответил Тад, открывая папку с заявками. Он повернулся к ним и подарил им весьма фальшивую улыбку. — Я думаю, вы услышите, если я закричу.

— Только действительно сделайте это, если что не так, — сказал Гаррисон — или — Харриман.

— Обязательно.

— Я бы мог послать туда Манчестера за этим кофе, — продолжал Гаррисон — или — Харриман, — но у меня такое ощущение, что вам хочется немного побыть одному.

— Ну да. Вы это точно подметили.

— Это прекрасно, мистер Бомонт, — сказал старший охранник. Он посмотрел на Тада серьезно, и Тад вдруг вспомнил, что фамилия этого парня — Харрисон. Точно такая, как у экс-битла. Глупо было забыть ее. — Вы просто хотите вспомнить людей в Нью-Йорке, которые погибли от излишней дозы уединения.

Так ли? Я думал, что Филлис Майерс и Рик Коули умерли в компании полисменов. Тад подумал, не сказать ли это вслух, но не стал этого делать. Эти ребята, в конце концов, только пытались как следует делать свою работу.

— Все в порядке, патрульный Харрисон, — ответил Тад. — Здание так тихо сегодня, что шаги любого мужчины будут вызывать сильное эхо.

— О'кей. Мы будем находиться там за холлом в этом, как вы его называете?

— Факультетский зал.

— Точно.