Поступь хаоса Несс Патрик

Читать бесплатно другие книги:

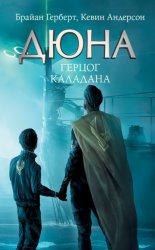

Лето Атрейдес, герцог древнего рода и отец Муад’Диба. Все знают о падении и возвышении его сына, но ...

Бьянка – настоящая музейная кошка! (Правда, пока ещё маленькая.) Она уверена, что крысы всегда готов...

Накануне войны раскрыт крупный заговор против Сталина. Многие его участники уничтожены. Но некоторым...

Эта книга помогает взглянуть трезвым взглядом на свою жизнь, посмотреть на нее со стороны. Она как к...

Нашу жизнь ограничивают законы, которые управляют любым человеком. Неподчинение этим законам вызывае...

На дворе лето 1735 года. «Бироновщина» – страшное время для страны. Люди исчезают по ночам, дыба и р...