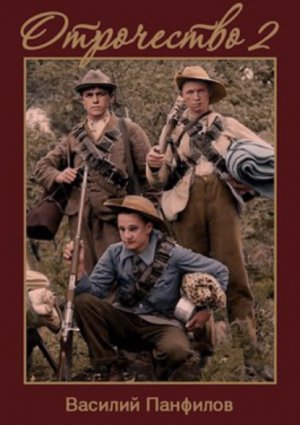

Отрочество 2 Панфилов Василий

Добровольцы, вызвавшиеся поддержать атаку, собирались в широких траншеях перед минным полем. Негромкие разговоры, смешки, бряцанье оружия, да приглушённое ржанье лошадей с замотанными тряпками мордами.

— … знак Божий! — негромко вещал молодой, но длиннобородый мужчина с фанатичным взглядом карих глаз, — он…

Не дослушав, пробираюсь дальше, ловя обрывки фраз, и стараясь запечатлеть в памяти всё увиденное. Небо потихонечку светлеет, и кавалеристы в последний раз проверяют подпруги.

— На конь! — негромко командует Дзержинский, взлетевший в седло, и почти тут же из ножен вылетает блескучий клинок. Конница, ядром которой стал его отряд, выходит из траншей в заранее подготовленных местах, сразу устремляясь к Мафекингу.

Стискивая кулаки, провожаю взглядом Мишку, Котяру, Самуила, Товию, Феликса… и только тихий рокот копыт.

«— Только бы живы, — бьётся в голове, — только бы…» Рядом молится вслух Санька, кусая губы.

Выстрелы и заполошные крики раздались, когда кавалерийская лава уже преодолела большую часть расстояния. За ними тяжёлой трусцой заспешили буры, стараясь ступать там, где проскакала конница. Пусть и уверили их в отсутствии мин, но… а вдруг!?

— Марга! — донёсся до меня слитный рёв сотни глоток. Начался бой за Мафекинг.

Глава 23

«Русские идут!» — кричал заголовок на первой полосе, и Гиляровский, крякнув предвкушающе, развернул шуршащие листы, пахнущие свежей типографской краской. Короткое предисловие под заголовком…

«— Марга! Коммандо Дзержинского захватило город…»

… и сразу — групповая фотография русских героев штурма.

В центре — уверенно идущий в легенду Мишка Пономарёнок, глядит чуть сощурившись и строго, будто спрашивая, а всё ли ты, лично ты… и почему-то совестно. Ему, который и правил статью, отбирал годящие фотографии и всё-всё-всё, споря с редактором до хрипоты! А каково другим? Вышло, да как вышло!

Владимир Алексеевич сощурился довольно, мельком кинув взгляд на незнакомого ему щеголеватого Дзержинского, о котором так лестно отзывался в письме Егор. На Самуила с Товией, будто шагнувших на фотографию прямиком из Ветхого Завета, времён этак завоевания Иудеи. Мощные парни, таких легко представить с мечами и в доспехах, атакующих филистимлян в первых рядах, карабкающихся на полуразрушенные стены вражеского города. Хорошо получилось, правильно!

Герои на любой вкус, на все времена! Рослый, несколько долговязый по младости, Пономарёнок, станет предметом воздыхания гимназисток и горячечной зависти мальчишек, а заодно и грамотной части крестьян, в первую очередь староверов.

Дзержинский соберёт симпатии поляков и литвинов[43], а заодно и р-революционно настроенной части интеллигенции. Красавец, щеголь, лихой кавалерист и убеждённый марксист. Ох и будут сохнуть по нему барышни…

А эти… репортёр ещё раз всмотрелся в Самуила и Товию… как удачно получились! Фотография будто по мордасам — разом всем! Вызов. Антисемитам, семитам… вот они, русские герои… хе-хе…

— Ох и всколыхнётся наше болотце, — Владимир Алексеевич растянул губы в злой и очень мальчишеской, несмотря на возраст, усмешке. Всё честно, до последней буквы, до запятой, но подача — провокационная, несмотря на патриотизм и Русский Дух, которым пронизана статья. И править за Егором почти не пришлось, по мелочи разве, усиливая авторский посыл.

Не мастер ещё, не хватает жизненного и репортёрского опыта, умения уловить читательскую конъюнктуру, оставшись собой. Но и так — ого, куда как выше среднего! В четырнадцать-то годков!

Ниже — фотография Русского добровольческого отряда Красного Креста, и снова — лица, фактура! Биографии героев, их послужной список, и коротко — личные заслуги каждого в этой войне.

Внушает. Развёрнутый за считанные часы госпиталь. Медики, готовые сутками стоять за операционными столами, позволяя себя упасть в обморок только по окончании (благополучном!) операции. Провизор, который помимо безупречного выполнения основных обязанностей, способный отбиться от льва заклинившей винтовкой — как дубиной!

От нарочито скупых строк веет Лермонтовским. Богатыри — не вы!

А с ними — бывший подданный Российской Империи Ефим Бляйшман, прорвавшийся с пароходом медикаментов вокруг Африки! Тоже — герой, как ни крути. И ах какая пощёчина всей этой политической цензуре!

Самый известный русский командир Претории — беглый ссыльный Дзержинский. Не Ганецкий, не Максимов и не иные заслуженные, не сумевшие в большинстве своём выбиться даже в капралы! Марксист! И воюет, да как воюет! Будто не молодой ещё мужчина, а боевой офицер «с прошлым», имеющий за плечами Академию Генштаба — по оценкам германцев, что особенно ценно.

«Легенда Мафекинга» Пономарёнок, ставший ассистент-фельдкорнетом[44] в четырнадцать. Старовер, и ах какой неудобный человек для власти! Символ Русского Присутствия в Южной Африке — не больше, и не меньше. Знаменитое его «За нашу и вашу свободу» до сих пор обсуждают, и сколько потаённых надежд подняли эти слова!

Не подкопаться притом к статье, ведь всё — верно хоть по букве, хоть по духу. А толкование, идущее вразрез затянутой в сукно казёнщине, это уже — извините! Право имеем.

Зачитавшись и замечтавшись, уйдя в размышления и грёзы, он завздыхал, заворочался проснувшимся посреди зимы медведем-шатуном.

— Давненько я… хм… — вид у Гиляровского стал самый мечтательный, и Мария Ивановна встревожилась, хорошо зная мужа.

С таким лицом он шёл в трущобы, после чего и появлялись его самые страшные, запрещённые цензурой рассказы, тираж которых сжигался в железных клетях на заднем дворе пожарного депо. Уцелевшие экземпляры растаскивали, часто сами пожарные, и хранили потом бережно, переписывали…

Устраивался на фабрики, где узнавал быт рабочих до мельчайших деталей, на собственной шкуре. Белильщиком, табунщиком, грузчиком… кем он только не был! Не понаслышке, всё изнутри. Сам.

Проникал в места катастроф, замалчиваемых властями, и писал оттуда острые репортажи, помогая растаскивать завалы и грузить на санитарные повозки тела. Полиция ярилась, но никогда не могла разыскать его в гуще простого народа, не в силах даже и помыслить, что уважаемый человек может вот так… А он мог, всегда рядом с народом, но не упрощаясь нарочито, не подделываясь под непонятно кого, не становясь «юродивым из господ» в брезгливом понимании крестьян.

Ехал Сербию, где сумел разоблачить пред лицом Европы репрессии короля Милана Обреновича, вынудив того выпустить арестованных оппозиционеров. Как уж выкрутился, как ухитрился пробудить не только европейских читателей, но и заскорузлые сердца российской дипломатии, давшей укорот стольсомнительному союзнику… Бог весть.

Снова, не успев толком вернуться с Балкан, заворочался… Мария Ивановна почувствовала, как заколотилось тревожно сердце. Чуть вздохнув, она опустила плечи… сама выбирала! Именно такого, неугомонного.

Надя в своей комнате перечитывала письмо, выученное уже фактически наизусть. Тонкие её пальцы легко касались чуть желтоватой, выгоревшей на солнце бумаги, а нога, с которой она скинула домашнюю туфлю, ерошила короткий мех на львиной шкуре. Недавняя привычка, напоминание о Саньке, от которой почему-то становится теплее не только ногам, но и сердцу.

«— … за исключением своеобычных на войне неизбежных случайностей, с настоящими опасностями я не сталкиваюсь, а просто выполняю свой долг репортёра, возможно более честно и добросовестно, без лихой придури. Так что успокойся сама и успокой Марию Ивановну от моего имени, страхи ваши беспочвенны, а приключения мои скорее кажутся опасными, чем являются таковыми.

Думаю, не слишком совру, если скажу, что кажущаяся эта опасность больше надуманная, книжная, навеянная приключениями отважных героев в саванне или джунглях, и непременно борющихся на каждом шагу со свирепыми животными и кровожадными туземцами.

Я и сам невольно переносил поначалу книжные сии напасти на реальную жизнь, но увы — действительность куда как более прозаична, к великому моему разочарованию! Ты, наверное, сейчас смеёшься…»

Надя улыбнулась, чуть кивнув при чтении этих строк.

«— … но так и есть!

Даже львы по большому счёту не опасны, будь это даже целый львиный прайд, если имеется надёжное оружие и элементарнейшие знания о здешней флоре и фауне. Право, видимый за десятки, а то и за сотни метров лев не так опасен, как наш исконно-посконный, такой привычный медведь, коего деревенские бабы встречают в малиннике чуть не десятки раз за свою жизнь.

Но довольно обо мне!

Санька совершенно полюбился бурам, хотя не пытается им подражать, как некоторые из русских добровольцев от невеликого ума. Никаких разговоров о Боге, симпатиях к кальвинизму и тому подобной ерундистике.

Право слово, забавно видеть некоторых „упрощающихся“ российских офицеров, старательно ведущих себя так, как должно по их мнению бурам. Берут внешнее, упрощаясь одеждой и бытом, совершеннейшим образом не замечая внутренней сути, и жалуются потом, будто африканеры смотрят на них, как на ущербных.

Брат рисует, и кажется мне, будто в мастерстве его произошёл качественный скачок. Не знаю, сказалось ли на этом путешествие и новые впечатления, или что-то ещё, но разница ощутима. Не ученик, пусть даже и многообещающий, а молодой мастер, стиль которого формируется на моих глаза.

Африканеры в совершеннейшем восторге от его талантов, привечая его как родного. Как мне кажется, помимо талантов живописца, имеет своё значение и возраст. Не могу ручаться, но очень похоже, что талант, проявленный Чижиком в столь юном возрасте, связывается ими с благословением Бога.

Талант, трудолюбие, да внутренний свет Чижика. Буры, как натуры близкие к природе, такие штуки ощущают то ли нюхом, то ли какими инстинктами…»

Песса Израилевна заходила по Молдаванке и немножечко рядом с видом победительницы во все лотереи разом и немножечко по жизни, неся себя и грудь гордо и с большим достоинством. Почтенная женщина, воспитавшая достойную дочь, и если не воспитавшая, то таки ухватившая таково почти зятя, достойна всего и вся, особенно уважения и самоуважения.

Самоуважение её повышало гравитацию, вдавливая окружающих в сутулость и почтение. Даже Циля Марковна с Балковской, которая женила на себе того самого Аарона Мойшевича, который делает лучшие зубы во всей Одессе, улыбается ей чуточку раньше, чем наоборот, получая в ответ снисхождение и кивок.

Золотые её зубы, сияющие маленькими благополучными солнцами, тускнели на фоне Пессы Израилевны, ибо где там зубы на два червонца весом и Балковская, а где — Африка с её рудниками и шахтами!

Никто в целой Молдаванке не сомневался, шо всё будет, и будет хорошо, и присланная в подарок львиная шкура, маски с ассегаями и колдовские барабаны, это только начало и аванец!

Потому как зять хоть и Егор, но характер там на двоих Шломо и одного Моисея на сдачу! Никто таки не сомневается, шо помимо характера и ума, есть таки и совсем немало кровей народа, который самый и везде!

Егор из тех, кто при попадании в полную жизненную задницу не будет зажимать нос и ныть, а заоглядывается в поисках интересных возможностей, и ведь таки найдёт! Где для других — полное говно, для него ценные ресурсы, я вам точно говорю!

А там вам не тут, а целая Африка, и даже Фима Бляшман, который и сам голова, засуетился и поехал туда через Егора, а всё почему? Потому што голова! А две таких головы, это будет прибыль через ого, и в Молдаванке об том никто не сомневается!

Если кто сомневается, тот можит вспомнить, каким и с чем Егор приехал в Одессу впервые, и как быстро заимел уважение и деньги через нево. А потом было ещё и снова, а потом Палестина и целое налаженное дело, на котором вкусно кушает много хороших людей!

А тут Африка! А?!

— … Коля? Корнейчук? Капрал в Европейском легионе?!

Гимназист-старшеклассник, красный и разгорячённый, разглядывал на перемене газету с приятелями, снова и снова сверяя фотографии с памятью. Постановили — он!

— Ну Борька ладно, — вынесен был общий вердикт, — но Коля?!

— Люди меняются, — философски заметил один из гимназистов — рослый и крупный, но изрядно рыхловатый Лёшка Марченко.

— Ну если только так…

Похожие разговоры велись по всей России, но больше всего таки в Одессе. Позднее этот период назовут «бурлением говн» и «вторым исходом». А пока… уважаемые на Молаванке люди начали вскладчину фрахтовать пароходы.

Глава 24

— Потолкался в Фолксрааде[45], — стараясь есть аккуратно и без жадности, рассказываю любопытствующим медикам, уже тяготясь приглашением на обед. Медики вежливы и доброжелательны, но сквозит, сквозит…

Кидает их от почтения к моему «старшинству» в здешних суровых местах, вкупе с не самой простой биографией, до «полудетского» возраста и… да, всё той же биографии. С политическим, так сказать, душком. Неровное обращение выходит, и откровенно — изрядно раздражает.

— Во время сессии[46]? — отложив вилку, приподнял бровь Алексей Степанович, всем своим видом выражая лёгкое сомнение.

— Угум, — не введусь на детскую подначку. Потапов, административный секретарь отряда, человек весьма дельный, но слишком… слишком! Сложно выразить такое словами, но он неестественно естественен во всех ипостасях, а это либо шизофрения, либо актёрская игра высокого класса. Зачем… хм, несложно догадаться. В итоге сложилась такая ситуация, когда он знает, што я знаю…

На «намёкиванье намёков» я совершеннейшим образом не введусь, равно как и на «патриотические игры» То есть теперь не… Поначалу пытался отвечать, но якобы отставной капитан хорошего отношения не понял и не принял, пытаясь даже и не завербовать или тем паче вести игру открыто, а просто подмять меня под себя.

Уж не знаю, служебные ли инструкции, сам ли меня неверно просчитал или что ещё, но вышло, как вышло. Информацией делюсь, но ровно той, которая может быть полезна Красному Кресту, а никак не Генштабу.

Игрища наших военных на Африканском континенте, да без опоры на собственные колонии или гарнизоны, штука весьма умозрительная и отвлечённая. Эфиопия в орбите отечественной политики меня нимало не прельщает, да и по чести — какой от неё толк?

Разменять разве што при случае на какую-то мелочь, ну или как вариант — получить очередную «Священную корову», льстящую самолюбию, но не приносящую самомалейшей пользы. Разве што потрепать нервы дражайшим родственникам Ники, да подтрамплинить карьеры десятка-другого офицеров.

Потапов же то ли закусился, што вряд ли, то ли ведёт какую-то свою игру, рассчитанную может даже и не на меня, а на других… хм, участников. В игры сии даже и не намерен вникать, имеется подспудная опаска — очень уж я на виду. Сильно подозреваю, што милейший Алексей Степанович как раз таки и желает выставить меня этакой приманкой, играя меня втёмную.

Может быть даже, с полным сочувствием к подобной доле, а может — искренне считает, што участь стать компостом в Большой Игре должна быть мне комплиментарна. Ну или просто — за насекомое держит. Распространённый тип среди русских добровольцев — искреннее сочувствие к угнетаемым бурам, при полном пренебрежении нуждами собственного народа.

Эбергарт Александр Карлович, командующий русскими медиками под Ледисмитом, доброжелателен, и я ему симпатичен, но чин надворного советника[47], так сказать, обязывает. Государев человек, хоть и медик. По окончанию командировки его ждёт новое звание, должность, ордена… и на всё это я могу повлиять самым негативным образом.

Пусть меня и оправдали, но осадочек остался. Личное оскорбление… а Его Величество, как ни крути, личность не масштабная, но исключительно злопамятная. Как и Высочество.

— В палату Второго Раада[48], — отстранившись от стола и отмахиваясь от надоедливой мухи, залетевшей под распахнутый полог палатки, поясняю наконец, пока убирают тарелки.

— Однако… — Эбергард покачал головой, — изрядные у вас знакомства, Егор Кузьмич.

— Не жалуюсь, Александр Карлович, — улыбаюсь ответно, благодарно кивнув медсестре Наталье Богдановне, принесшей чай. Онкоева из крестьянских девиц, и в негласном, но действующем «табеле о рангах» Русской Миссии Красного Креста занимает нижнюю строчку.

«— Все животные равны, но некоторые равнее[49]…»

Эбергард пошёл белыми пятнами, будто поморозившись лицом, отчего я заключил, што язык мой — враг мой… не отсоединился вовремя от мозга. Сделали вид, што я ничего не говорил, а присутствующие — не слышали.

— И как же проходят заседания Раада? — спас положение Потапов.

— Пф… — я задумался, — небезынтересно для стороннего наблюдателя, но результат…

«— Субботник в синагоге»

— … нулевой. Фольксраад осаждают лоббисты всех мастей, едва ли не сотни. Бюргеры знают о том, и потому любое решение Раада, идущее в сторону от устоявшихся традиций, рассматривается пристрастно, истолковываясь обычно самым дурным образом.

— Однако, — сдавленно удивился Оттон Маркович, принявшись яростно протирать пенсне, пока я доливал себе заварки по вкусу, — слышал я о том, но признаться по чести — не верил.

— Увы! — пробую чай… да, в самый раз, — Потому любое, даже наимельчайшее дело, рассматривается максимально пристально и пристрастно. Пятьдесят фунтов, требуемых на ремонт моста, могут обсуждать несколько дней, оставив в стороне дела куда как более важные.

— Слыхивал я, — Потапов чуть напоказ вздохнул, — будто пристрастность к решениям Раада имеет на то все основания. Коррупция, господа-с… Далеко не всех из парламентариев хоть когда-нибудь держали в руках хотя бы сотню фунтов. Устоять же, когда лоббисты предлагают им за единственное решение тысячи — крайне сложно. Злые языки говорят, что едва ли четверть парламентариев можно назвать в полной мере неподкупными.

— Помилуйте! — совладал наконец с пенсне Оттон Маркович, — В Раады выбирают априори людей уважаемых, и как правило — не бедных! У многих в земле есть залежи золота, алмазов или иных ценных ископаемых, и… такая мелочность?! Увольте, но кажется мне, ситуация с коррупцией изрядно преувеличена.

— Вы, Оттон Маркович… — я качаю головой, — да и пожалуй, что и все прочие, изрядно приукрашиваете в своей голове африканскую действительность. Знаю, многие любят сравнивать буров с казаками. Не знаю, не сталкивался, но если и так… сравнение не к чести казаков.

— А с кем бы сравнили буров вы? — подалась вперёд Ольга Александровна Баумгартнер, дочка генерал-адъютанта и живая иллюстрация того, што «некоторые животные равнее других». Такая же медсестра, как и Наталья Богдановна, только та чуть не за прислугу, несмотря на все «будьте добры», да титулование по имени-отчеству[50], а вот — одна чаем закончила обносить, да села потом скромно с краю стола, а вторая — львица светская.

— Я? — хм… с кулаками, пожалуй. Не всех, далеко не всех… но кондовый бур и есть такой кулак, разве что в африканском антураже.

— Неожиданная оценка, — Ольга Александровна улыбнулась мне поощрительно — так, што и не придерёшься, а как плюнула, — но я бы…

Распрощавшись наконец с медиками, вышел из палатки на яростно палящее солнце, одел пробковый шлем, и измайловец Викентий Севрук подвёл обихоженного коня, сделав служебное лицо. Опустив поводья и правя одними ногами, я поехал по бурскому лагерю, то и дело останавливаясь и делая зарисовки походного быта.

Картины прелюбопытнейшие, но вгоняющие подчас едва ли не в ступор. Пожалуй, только артиллерия могла похвастаться каким-то подобием военного лагеря, но там и европейцев до половины состава. Обычные же коммандо больше напоминают отряды наёмников времён Тридцатилетней войны[51]. Причём сравнение это будет скорее в пользу наёмников.

Палатки, расставленные как Бог на душу положит, соседствовали с фургонами, меж которым виднелась то доящаю корову женщина, то играющие в салки ребятишки. Вот вдохновенный бородач читает десятку слушателей проповедь, заканчивающуюся хоровым исполнением псалмов, а в десятке метров двое безусых молодцев пластают антилопу, нанизывая тончайшие куски мяска на бечевки, протянутые от фургона к палатке.

Одежда едва ли не домотканая, и уж точно — у многих самошитая. По мотивам, так сказать — жёнами, сёстрами и матерями. Оружие самое современное, но соседствует часто с едва ли не допотопным «Роёрами».

Стоянка пастухов и охотников, увеличенная в сотни раз. Ржание лошадей, мычанье скота, лай собак и густой, едкий запах пота, крови и пороха, стоящий над лагерем.

Показалось вдруг, што всё… всё неправильно! Лишние здесь не только пушки, но и ружья, пусть даже и прадедовские, а надо — пращи ременные, копья с грубыми широкими наконечниками, да ростовые щиты. Вот где бурам самое место!

Размышлял пока таким образом, сам и не заметил, как нарисовал… как надо.

— Егор!

Соскочил с лошади, обнялся с братом.

— Спешу, — торопливо заговорил он, — совещание у Жубера, мне велено быть.

— Однако!

— А! — он махнул рукой, — Видел бы ты… а впрочем, хочешь пройти?

— Шутишь?!

Сниман, при котором состоит ныне Мишка, смерил меня взглядом, но согласился. После Мафекинга и своей толики славы, брата он считал то ли адъютантом, то ли… и вернее всего, талисманом.

Переброшенный на усиление под Ледисмит, он потащил с собой не только Пономарёнка, но и Чижа. Показная кальвинистская скромность, это канешно да… но и тщеславие, как оказалось, бурам не чуждо. Иметь при штабе художника, да ещё и «с именем» генералу лестно. Вроде как повышается… што-то там.

Когда мы подъехали к штабу, расположившемуся в большущей палатке, я понял наконец все эти Мишкины взмахи.

— Да… — сдвинув на затылок пробковый шлем, обозреваю галдящую толпу около штаба. Чуть не две сотни человек, и такой себе Ноев ковчег…

— Никак не привыкну, — сказал Мишка, раскланявшись с супругой одного из коммандантов, шествовавшей в штаб под руку с мужем — в полной уверенности, будто там ей и место.

— Жорж! Жорж! — хлопок по плечу, и сияющая морда Жан-Жака, а потом — железные объятия. Искренне ему обрадовался, представил брата.

Из несколько бессвязной речи палестинского знакомца стало ясно, што здесь он подвизается в качестве волонтёра, но вдобавок и пишет… иногда даже и печатают!

Разговоры наши быстро прервали, в штабе началось совещание, и лишних начали оттеснять. Не обошлось без скандалов — некоторые буры, не имея под собой даже единственного подчинённого, искренне считали себя равными страшим офицерам, планируя участвовать в совещании и несомненно — высказывать свою, единственно верную точку зрения. В ход пошла такая аргументация, как размеры пастбищ, заслуги предков во время Великого Трека, и почему-то — отсылки на Библию. Мне последнее решительно непонятно, но брат, похоже, вполне…

— Ничего не понимаю, — пробормотал Жан-Жак с горящими глазами, — но очень интересно!

Женщин, к слову, удалить из штаба не удалось, несколько немолодых особ остались там, принимая самое живое участие в обсуждении. По-видимому, офицерское звание мужа эти дамы считают в равной степени своим… и самое странное, окружающие не видят в этом ну ни ничего удивительного!

Оттеснили наконец лишних, снова поскандалили, а мне удалось пробиться вместе с Мишкой в первые ряды. Собственно — брату, как офицеру из свиты Снимана, а я уже при нём, репьём зацепился. Парочка здоровяков встала по бокам, оберегая нас от толкотни, и всеми повадками напоминая Товию с Самуилом.

Понимаю через слово, и так-то не великий знаток, да вдобавок генералы выражаются то витиевато, обильно удобряя речь библейскими цитатами, то напротив — срываются в низкий африканерский жаргон, чуть ли не пастушеские термины.

Ясно только, што Жубер стоит за продолжение осады, а Бота, Девет и примкнувший к ним Сниман давят главнокомандующего, ратуя за штурм.

В одну минуту разгорелась склока… Степенные буры вели себя совершенно как мужики на сельском сходе, едва ли не хватая друг друга за грудки.

— Попрекают, — зашептал мне Мишка, дыша горячечно в ухо, — подсчитали потери от болезней и постоянных стычек только под Ледисмитом, и говорят, што дешевле обошёлся бы даже самый кровавый штурм.

— Это так?

Не успел он мне ответить, как Сниман, распушив бороду, ринулся в новое наступление, напирая на важность Ледисмита, как транспортного узла.

— Вместо того, чтобы оккупировать Наталь в начале войны, ты сосредоточил все силы на Ледисмите, что позволило англичанам перебросить в страну войска! Хватит бездействовать!

Мозг додумывает непонятные слова, речь понятна «вообще», по контексту.

— Аппелирует к низовой демократии, — снова начал переводить Мишка, заметив моё непонимание речи — мало того, что на голландском, так ещё и сплошь библейские цитаты! Отдельные слова понимаю, но во што-то осмысленное в моей голове они никак не укладываются. А они так разговаривают!

— Што?! — заметил Мишка моё удивление, — Я с детства в таком варюся! На любые темы могу разговаривать, используя только нековерканные цитаты.

— Ага… ну, што там…

— Погодь… Матфей… А! Говорит, што нельзя уподобляться Антихристу, и што люди должны иметь свободу воли… Всё через демократию делать, так навроде, — не слишком уверенно сказал он, — нельзя давить на людей, заставляя их идти в атаку…

Речь Жубера прервал Бота, и Мишка, позабыв о переводе, принялся вслушиваться, одобрительно выкрикивая слова поддержки вслед за бурами. Поднялся гвалт, буры принялись давить голосом, и… стало вдруг ясно, што Жубер стар, и как многие старики, он хочет покоя.

По-видимому, ясно это стало не только мне, так што спор быстро закончился полной победой сторонников наступления, назначенного на утро.

Глава 25

Вчера ещё вокруг осаждённого города раскинуты были по огромной окружности маленькие лагеря, где каждому коммандо был отведён свой сектор для наблюдения. Лежали за нагретыми солнцем камнями буры, покуривая неторопливо трубочку, да поглядывая сонно — не показалась ли где голова англичанина?

Велась редкая ружейная перестрелка, да изредка напоминали о себе артиллеристы, ведя то ли беспокоящий огонь, то ли желая попасть по какой-то особо докучливой цели. В случае вылазки британцев звучал пастушеский рожок, и к линии передовой тяжеловесной трусцой спешили буры, прерывая свои повседневные дела.

Отбив вылазку, возвращались допивать кофе, да вести разговоры, близкие всякому скотоводу и земледельцу. Вновь раскуривались трубки, ставились на угли кофейники, чинилась упряжь, и сновали деловито меж палаток женщины, собирая бельё в починку и стирку.

Поодаль, в неглубоком тылу, считающемся линией обложения, картина выглядела вовсе уж пасторально. Стада быков и овец, спутанные лошади, да женщины и детвора, приглядывающие за скотом. Не редкостью были и степенные бородачи, то ли отправившиеся в увольнение от тревог переднего края, то ли попросту пренебрегающие своим воинским долгом.

По воскресеньям, по негласной договорённости сторон, боевых действий не велось вовсе, и враждующие стороны вполне мирно встречались на нейтральной территории, ведя беседы и обмениваясь сувенирами. Впрочем, со временем ситуация построжела, потому как британцы весьма вольно трактовали перемирие в свою пользу — то выпуская диверсионные группы, а то и попросту нападая на буров, подойдя к ним во время дружеской беседы.

Приняв решение наступать, буры разом переменились, теперь их лагерь напоминает разворошенный муравейник. Снуют при свете костров и факелов люди, навьюченные мулы и лошади, люди… Скрыть подготовку к наступлению они не пытаются, да по совести, и не смогли бы.

Русские волонтёры, среди которых немало офицеров и ещё больше интеллигенции, ведут порой умозрительные разговоры, как бы они поступили в той или иной ситуации, да имея под рукой всю полноту власти, а желательно и вымуштрованных русских солдатиков.

Отчасти, именно от этого бесполезного умствования и идёт нежелание буров видеть волонтёров, даже и самых образованных, начальствующими над собой. Надо принимать ситуацию, учитывая все её достоинства и недостатки, а не заниматься интеллектуальным онанизмом. Вероятно, и даже наверняка, умствования эти будут полезны для переосмысливания концепций современной войны, но здесь и сейчас они только раздражают африканеров, не видящих пользы ни от досужих разглагольствований, ни от самих разглагольствующих.

Редкие европейские офицеры, обретающиеся в сугубо бурских коммандо не на должности рядовых, сплошь почти артиллеристы, сапёры и фортификаторы, то бишь технари, способные принести пользу здесь и сейчас.

Объезжаю позиции, делая то зарисовки наперегонки с Санькой, то снимаю с одолженной вьючной лошадки громоздкий фотоаппарат. А сценки, нужно сказать, встречаются порой прелюбопытные.

Женщины, помогающие грузить в повозку ящики с патронами, или детишки, снующие под ногами взрослых и исполняющие роль вестовых, приносят осознание — это война поистине народная. Хотя назвать её праведной… нет, едва ли. Народная, но не праведная, н-да…

Но как бы ни были интересны сценки, я прервал съёмки, вновь навьючил лошадку, и отправился к Мишке. То бишь к генералу Сниману, намеревающемуся атаковать город вместе с «оранжевыми[52]» бурами Де Вета.

Объезжая по широкой дуге Ледисмит, мы добрых два десятка раз наткнулись на патрули буров, выглядывающих нас из темноты. К счастью, мы с Санькой уже мал-мала примелькались в лагере, да и знание африкаанс, пусть даже и поверхностное, значит немало.

А ведь бывало, бывало… не раз и не два иностранные волонтёры попадали под «дружественный огонь» в виду полнейшего незнания языка. Особенно при ночном патрулировании. Оклик… и при ответе на неправильном языке… выстрел.

— Назовись!

— Пресса! Россия! — подъехавший бур, совсем ещё молоденький парнишка, оглядел нас и похмыкал.

— К Сниману и Де Вету, — пояснил я, несколько нервируемый многозначительным хмыканьем.

— Петер! — не отворачивая от нас головы, крикнул бур.

На зов из темноты подъехал совсем мальчишка, лет двенадцати от силы, но уверенно держащий карабин на сгибе локтя. И вот ей-ей! Этот, случись вдруг замятица, не промахнётся, даже падая с седла!

— Скачи к отцу, да скажи — проводим русских до Снимана! Патрулей вокруг Ледисмита и без нас предостаточно, а вот за прессу опасаюсь — наткнуться на кого-нибудь излишне ретивого…

Он смолк многозначительно, и мальчишка умчался, гордый поручением. Сам же юный бур, оставшись в одиночестве, тут же скинул с себя маску степенного командира, и оказался изрядно любопытным и очень болтливым. Скорее даже не болтливым, а будто соскучившимся по общению.

Интересовало его решительно всё — кто такие русские и зачем нам царь? Есть ли у меня невеста и насколько сложно научиться живописи?

Санька, воодушевившись возможность поговорить на любимую тему, принялся рассказывать, возмещая недостаток слов размахиванием руками, мычаньем и выразительными взглядами в мою сторону.

— … холст, но не простой, а… — брат забыл слова и начал пучить глаза и махать руками, подбирая слова.

— Подготовленный? — переспрашиваю у него на русском.

— Агась! — перевожу, затем вместе объясняем буру, как грунтовать холст желатином или рыбьим клеем, как…

Корнелиус впечатлялся, ахал, и наконец признался застенчиво, што тоже — рисует.

— Угольками, — вздыхал он, — потом…

Выразительное движение, будто стирает нарисованное, и снова вздох… Батюшка у Корнелиуса из самых твердолобых кальвинистов, и крепенько держит сына. Один из местных проповедников, с паствой в полсотни человек таких же упёртых до полной… полной…

«— Упоротости».

… точно!

Расстались если не друзьями, то хорошими приятелями. Напоследок, уже на виду лагеря Снимана, Чижик долго втолковывал буру, што живопись, она вообще ни разочка против религии.

— Портреты… ну ладно, ежели по вере нельзя, ладно! А неужели отказался бы увидеть, как ферма прадеда выглядела, до Великого Трека? Во-от… не рассказы через поколения, а была б картина… а?!

Обменялись адресами, куда писать письма, и я с трудом оттащил брата, почуявшего неофита.

— … доска ещё! Грифельная! — выкрикивал Чиж, развернувшись в седле чуть не до излома позвонка.

— Хуже нет, чем ждать и догонять, — пробормотал Мишка усмешливо, сделав перед лицом подчинённых вид бывалого ветерана. Зевнув напоказ, он потянулся и подмигнул Товии, отпустив солёную шуточку. Гыгыкнув, тот поделился с братом, и по траншее, будто по бикфордовому шнуру, прошелестел смех, сбрасывая волнение.

— Ждём, — зевнул Мишка, который и сам — струна, перетянутая так, што ещё чуть, и не зазвенит от касания, а лопнет! Сбрасывая напряжение, он начал рассказывать одесские байки, адаптированные под понимание африканеров.

Выходило так себе, но бойцы рады любой возможности отвлечься, да и… неизбалованны они юмором, а тут — целая Одесса!

Начало рассветать, и бойцы нетерпеливо зашевелились, приподымаясь из траншей и выглядывая противника. Мишка демонстративно уселся, скрестив под себя ноги, и продолжил травить байки. Потихонечку нетерпёжка улеглась, но некоторые буры, дабы не соблазняться, даже отставили в сторонку винтовки.

С позиций Жубера гулко забахали орудия, да не отдельные выстрелы, а полноценный шквал огня, на чём давно настаивали европейские инструктора, ругаясь на буров за «капельный» обстрел Ледисмита. Вторя пушкам, закашляли сухо винтовки, выкашивая немногих британцев, высунувших головы из укреплений.

Мишка как наяву увидел суетящихся подле орудий людей, сощуренный глаза лучших бурских стрелков, выцеливающих британцев… Минута шла за минутой, люди Снимана и Де Вета ждали, изнывая от нетерпения, и наконец…

— Р-раа! — неудержимым валом буры ринулись на позиции англичан, выбив их и захватив орудие. Оказавшись на вершине горы, с которой открывался прекрасный вид на город, африканеры спешно принялись разворачивать орудие и перекидывать камни и мешки с землёй на другую сторону, возводя стену от обстрела британцев.

— Вот теперь… — Мишка сжал зубы едва ли не до хруста, — бегом!

Подхватив ракетные[53] станки и ящики, они бегом бросились к вершине горы. Остановившись недалеко от гребня, начали собирать установки, пока буры отражали первый натиск британцев.

Сердце ассистент-фельдкорнета выпрыгивало из груди, и хотелось бежать… стрелять… ну или хотя бы помочь раненым!

— Стоять, — рычал Пономарёнок не столько подчинённым, сколько самому себе, — ждём!

— Ждём! — оскалил он зубы на коммандера, распалённого атакой и потерями подчинённых, которых он с детства знал — всех до единого! Так оскалил, что степенный бур, с детства ходивший на льва, отшатнулся…

… и как уверил себя потом — не от страха.

Пожалуй, коммандер и не лукавил, а просто увидел глаза ассистент-фельдкорнета — с полопавшимися от дикого напряжения капиллярами, с яростным ожиданием боя и мучительного сочувствия к бурам, падающим в эти секунда под пулями врага.

Британцы залегли, начав накапливаться в лощинах и естественных укрытиях. Бультерьерами вцепившись зубами в красноватую африканскую землю, они подтягивались к вершине, и вот уже…

— Бегом! — подхватив станины, заранее снаряженные ракетами, бойцы в считанные секунды взлетели на вершину горы. Пригибаясь, Мишка самолично направил станки и поджёг огнепроводные шнуры.

— Назад! — широким взмахом руки он будто вымел с позиции и своих подчинённых, и чужих. Нужно сказать, опаска его была не напрасна: трофейные ракеты, перезаряженные самодельной огневой смесью, повели себя… Да собственно, как и ожидалось!

Ракеты с первого станка влетели в тыл к англичанам, без особого вреда разлетевшись огненными клочьями, и скорее подстегнув их к наступлению.

Со второго взорвались в общем-то как и положено… просто не все. Некоторые не взорвались, а некоторые — бумкнули глухо при ударе об землю, да растеклись лужицами пламени.

А вот с третьего станка сошли не ракеты, а огненный шлейф единым всплеском. Поднявшиеся в атаку британцы были сожжены этим адским пламенем, и пусть было их не так много, но… воистину, страшная смерть. Оставшиеся в живых дрогнули, а новый ракетный залп положил конец их сомнениям.

Бегом! Гигантскими прыжками неслись они с горы в дикой панике. А буры стреляли, стреляли, стреляли… и уходил прочь страх, уходила неуверенность…

«— Вот теперь, — колоколом билось в головах буров, — выстоим!»

Отряд Пономарёнка уничтожил ракетами едва ли полсотни англичан, но психологический эффект этого обстрела сложно переоценить. Британцы так и не нашли в себе сил снова подняться для атаки, а когда командиры снова подняли их, было поздно. Буры уверенно угнездились на вершине горы, вгрызлись в каменистую землю, подтянули подкрепления, выстроили брустверы и залегли, отстреливая смельчаков с удобнейших позиций.

Под прикрытием «Орлиного гнезда» добровольцы Девильерса, втянули на гряду тяжёлые орудия, а потом две тысячи стрелков заняли господствующую высоту. Сниман и Де Вет уверенно развили наступление, захватив передовые позиции врага. Британцы дрались как львы, но с другой стороны на Ледисмит навалились силы Жубера и Боты, продавливая оборону.

Наступлению Де Вета и Снимана мешали не только засевшие в Ледисмите британцы, но и части, оседлавшие гряду. Весь день шли тяжёлые бои, и час за часом, метр за метром, буры одолевали, сбрасывая врага с высот. Фельдкорнетство Пономарёнка дважды выбивало засевших в укрытии англичан, подтаскивая ракетные станки едва ли не в упор, и ещё дважды враг сдавался, едва только заслышав о ракетах.

В три часа пополудни буры окончательно взяли высоты, и неудержимо потекли на Ледисмит.

Развить наступление помешал ливень, и если поначалу стороны не обращали внимания на буйство стихий, то позже многим пришлось думать не о наступлении или обороне, а о спасении от разгневанной Природы. Водные потоки, собираясь на склонах, в низинах становились страшной силой, сбивающей с ног лошадей и уносящей прочь здоровых мужчин.

Потоком воды сбило Пономарёнка, закрутило в мутных перекатах. Сбросив винтовку, он боролся за жизнь и…

… оказался в расположении британцев. Хлопнув себя по боку и не нащупав сорванную кобуру, он медленно поднял руки.

В обличии шотландского стрелка напротив стояла сама Смерть… Несколько томительных секунд, и Смерть повелительно шевельнула стволом.

Несколько сот метров под ненавидящими и безразличными взглядами британцев показались Голгофой, но…

… оказалось, всего лишь плен…

К утру британцы капитулировали и город пал. Буры праздновали победу, и решительно никто не пытался организовать преследование разрозненных вражеских частей, прорывающихся к своим. Немногочисленных пленных они увели с собой, как живое свидетельство собственной доблести.

Глава 26

Выйдя от Жубера, я выдохнул и остался стоять на затенённой веранде, держа в руке широкополую шляпу и кусая напряжённо губы, вслушиваясь зачем-то в стрёкот цикад. Надежда на помощь генерала рушилась карточным домиком…